|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Die Schiltkrotten«, sagte der alte Geßner, »sind gantz wunderbare, auch scheutzliche thier anzüschouwen, ligend in einem harten geheüß, so hardt verschlossen, daß sich an jrem leyb gantz nichts erzeigt dann der kopff, vnnd ausserste füß oder bein, doch also daß sy auch die selbigen in das harte vnnd dicke schalen oder hauß ziehen vnnd verbergen mögend, welches so dick ist, daß auch ein geladner wagen, so er daräber fart, die selbigen nit zerbrächen mag, jr kopff vnnd füß so sy härauß streckend sind gantz schüppächt wie ein Schlangen oder Nateren vnnd jrer dreyerley geschlächt. Etliche wonend allein im erdterich, etliche in süssen wasseren, etliche in dem weyten Meer.«

Unser Forscher rechnet, wie die Alten überhaupt, die Schildkröten noch zu den vierfüßigen Tieren, »so blüt habend, vnnd sich durch die eyer merend.«

Der Bau der Schildkröten ist so eigentümlich und weicht von dem der andern Glieder ihrer Klasse so wesentlich ab, daß sie nicht verkannt werden können. Ihr in einem Panzer steckender Leib, der plumpe Kopf, dessen Kiefer, wie der Vogelschnabel, mit Hornschneiden bedeckt sind, und die kurzen, gleichsam stummelhaften oder zu langen, schmalen Flossen umgewandelten Füße sind Merkmale, die sich mit denen anderer Tiere nicht vergleichen lassen. Der Panzer besteht aus zwei Teilen, dem Ober- oder Rücken- und dem Unter- oder Brustpanzer. Ersterer ist mehr oder weniger gewölbt, länglich, rundlich oder herzförmig, der letztere schildartig, eirund oder abgerundet kreuzförmig, da seine Verbindungsstelle mit dem Rückenpanzer sich verschmälern kann. Die Verbindung selbst wird hergestellt durch Knorpelmasse, die entweder während des ganzen Lebens weich bleibt oder verknöchert und dann Ähnlichkeit mit einer Naht gewinnt. So bilden beide Panzer zusammen eine Kapsel, die nur vorn und hinten zum Durchlassen des Kopfes, der Füße und des Schwanzes geöffnet ist, also den Rumpf mehr oder weniger vollständig in sich einschließt. Der Kopf ist gewöhnlich eiförmig, hinten quer abgestutzt, an den Kiefern bald mehr, bald weniger vorgezogen, der Hals verschieden lang, immer aber verhältnismäßig sehr beweglich; die vier Füße sind entweder Gang-, Schwimm- oder Flossenfüße; der meist kurze, rundliche und kegelförmige, mehr oder weniger zugespitzte Schwanz ändert hinsichtlich seiner Länge erheblich ab und ist an seiner Spitze oft mit einem Nagel bewaffnet. Hornplatten oder Schilder, nur bei wenigen Arten ein lederartiger Überzug, decken den Panzer; eine warzige, mit größeren oder kleineren Schuppentafeln, Schildern, Höckern, körneligen Gebilden besetzte sowie durch besondere, an einzelnen Stellen auftretende, anders geformte hornige Anhänge, Sporen, Stacheln usw. ausgezeichnete Haut bekleidet Kopf, Hals, Füße und Schwanz. Die Platten der Rückenseite des Panzers zerfallen in Wirbel-, Seiten- oder Rippen- und Randplatten, unter denen man wiederum eine Nacken- und zwei Schwanzplatten unterscheidet; die paarigen der Brustseite werden eingeteilt in Kehl-, Arm- oder Oberbrust-, Brust-, Bauch-, Unterbauch-, After-, Achsel- und Weichenplatten. Sie alle stoßen in der Regel aneinander und sind dann durch Nähte vereinigt; doch kann auch eine Lagerung nach Art der Dachziegeln vorkommen. Anzahl, Verhältnis zueinander und Lagerung bieten bei Bestimmung der Arten wichtige Anhaltspunkte.

Die Schildkröten zählen zu den uralten Bewohnern unserer Erde. Unzweifelhafte Überreste von ihnen finden sich bereits in dem zur ältesten Sekundärzeit gehörenden Trias, über die Verbreitung der heutzutage lebenden Arten der Ordnung sind wir durch Strauch auf das genaueste unterrichtet worden. Er nimmt sieben verschiedene, wohlumgrenzte Wohngebiete der Tiere an. In dem ersten oder mittelmeerländischen Gebiete, das das südliche Europa, einen Teil des westlichen Asiens und den ganzen Nordrand Afrikas umfaßt, leben sechs, in dem zweiten, afrikanischen, zu dem, mit Ausnahme des Nordrandes, das ganze Festland von Afrika und die benachbarten Inseln zu rechnen sind, zweiunddreißig, im dritten, asiatischen, zu dem auch die zugehörigen Inseln zählen, vierundfünfzig, im vierten, australischen, acht, im fünften, südamerikanischen, das auch Westindien und die Galapagos- oder Schildkröteninseln in sich begreift, fünfunddreißig, im sechsten, nord- und mittelamerikanischen, vierundvierzig, und im siebenten, dem Meere, fünf Arten. Auf der östlichen Halbkugel sind achtundneunzig, auf der westlichen achtundsiebzig Arten gefunden worden. Heute kennt man auf der östlichen Halbkugel etwa 130, auf der westlichen einige 90 Arten. Auf die Strauch'schen Regionen verteilt ergeben sie nahezu die gleichen Verhältniszahlen. Herausgeber. Zwei Seeschildkröten sind in allen Meeren, mit Ausnahme des Schwarzen, gefangen worden; die übrigen Arten der Familie haben ein verhältnismäßig beschränktes Verbreitungsgebiet.

Aus vorstehenden Angaben geht hervor, daß auch die Schildkröten den allgemeinen Verbreitungsgesetzen der Kriechtiere überhaupt unterliegen. In warmen, wasserreichen Gegenden erreichen sie ihre größte Mannigfaltigkeit; nach den Polen zu wie nach der Höhe hinauf nehmen sie rasch an Anzahl ab; bis zum Polarkreise dringt keine einzige Art vor. Sie können wohl glühende Hitze und Dürre, nicht aber Kälte ertragen. Flüsse, Sümpfe, Moräste, feuchtschattige Wälder, aber auch Steppen und Wüsten sowie endlich das Meer bilden ihre Aufenthaltsorte.

Alle Lebensäußerungen der Schildkröten sind träge, langsam, unregelmäßig. Schildkröten können unglaublich lange Zeit leben, ohne zu atmen, ohne ihr Blut zu reinigen, sich nach den fürchterlichsten Verstümmelungen noch monatelang bewegen, im gewissen Sinne also Handlungen verrichten, die denen unverwundeter Tiere ähnlich sind. Enthauptete Schildkröten bewegen sich noch mehrere Wochen nach der Hinrichtung, ziehen z. B. bei Berührung die Füße unter die Schale zurück: eine, der Redi das Hirn weggenommen hatte, kroch noch sechs Monate umher; im Pflanzengarten zu Paris lebte eine Sumpfschildkröte sechs Jahre, ohne Nahrung zu sich zu nehmen.

Die willkürlichen Bewegungen der Schildkröten geschehen durchschnittlich ebenfalls langsam, träge und täppisch; doch gibt es viele unter ihnen, die in ihrer Behendigkeit an andere Kriechtiere erinnern. Im Gehen zeigen sich alle tölpelhaft und ungeschickt, die Land- und Seeschildkröten am ungeschicktesten, die Sumpfschildkröten noch am gewandtesten. Im Schwimmen und Tauchen bekunden Sumpf- und Seeschildkröten die größte Beweglichkeit, deren sie überhaupt fähig sind; aber sie übertreffen in dieser Fertigkeit schwerlich ein anderes im Wasser lebendes Kriechtier. Erstaunlich ist die Muskelkraft, die alle Arten betätigen. Schon eine mäßig große Landschildkröte trägt einen auf ihr rittlings sitzenden Knaben, eine Riesenschildkröte einen auf ihr reitenden Mann anscheinend ohne Beschwerde davon; im Sande mühsam dahinkriechende Seeschildkröten spotten der Kräfte eines Mannes, der versuchen will, sie aufzuhalten; kleine Sumpfschildkröten, die sich an einem Stocke oder Stricke festgebissen haben, hängen an ihm tagelang, ohne loszulassen, und ob man sie auch in die heftigsten Schwingungen versetzt.

Die Landschildkröten nähren sich hauptsächlich von Pflanzenstoffen, und zwar von Gräsern, Kräutern, Blättern und Früchten, genießen jedoch auch Kerbtiere, Schnecken, Würmer und dergleichen; einzelne Sumpf- und ebenso die Seeschildkröten sollen ebenfalls, wenigstens zeitweilig, Pflanzenstoffe, insbesondere Blätter von Sumpfgewächsen, im Wasser schwimmende Früchte oder aber Tange verzehren: die große Mehrzahl aber besteht aus Raubtieren, die verschiedenartige Wirbel-, Weich-, Gliedertiere, Würmer und vielleicht auch Strahltiere jagen; einzelne Arten werden als sehr tüchtige Räuber geschildert. Sie fressen eigentlich nur während der warmen Sommertage oder bezüglich in den Gleicherländern während der Regenzeit, dem dortigen Frühlinge, feisten sich innerhalb weniger Wochen, lassen dann allmählich ab, Nahrung zu sich zu nehmen, und fallen, wenn hier der Winter, dort die Dürre eintritt, in Erstarrung und Winterschlaf.

Bald nach dem Erwachen im Frühjahr beginnt die Fortpflanzung. Ihre Begattung währt oft tagelang. Bei einzelnen sitzt das Männchen auf dem Weibchen, bei andern klammern sich beide Geschlechter mit den Bauchschildern gegeneinander. Geraume Zeit später gräbt das befruchtete Weibchen, nicht ohne Vorsorge, Löcher in den Boden, gewöhnlich in den Sand, legt in sie die Eier und deckt sie wieder mit einer Lage Sand oder Erde zu. Die Eier haben eine kalkige, pergamentartige, dünne Schale, sind rundlich und nicht groß; das ölige Eigelb sieht orangefarben, das erst bei großer Hitze gerinnende Eiweiß grünlich aus. Viele Schildkröten legen kaum ein Dutzend, die großen Arten weit über hundert Eier. Die Mutter bekümmert sich nach dem Legen nicht um ihre Brut, so entschieden auch das Gegenteil behauptet worden ist. Die Eier werden nach Verlauf von einigen Wochen oder selbst Monaten gezeitigt; die Jungen kriechen nachts aus der Erde hervor und wandern nun entweder hier umher oder dem nächsten Wasser zu. Unzählige von ihnen werden von andern Kriechtieren, Säugetieren und Vögeln aufgelesen und vernichtet; die ungewöhnliche Lebensdauer von denen, die diesem Schicksal entgehen, schützt jedoch die Arten vor dem Aussterben. Bei den Japanesen gelten die Schildkröten als Bild eines hohen Alters und der Glückseligkeit, hinsichtlich des ersteren gewiß mit vollem Rechte.

Der französische Forscher de Lacépède, der Ende des vorigen Jahrhunderts über Kriechtiere schrieb, nennt den Panzer der Schildkröten ein ebenso treffliches Haus wie eine Schutzwehr, eine Burg, die die Tiere vor allen Angriffen ihrer Feinde schützt. »Die meisten von ihnen«, sagt er, »vermögen, wenn sie wollen, Kopf, Füße und Schwanz in die harte, knochige, sie oben und unten bedeckende Schale zurückzuziehen, und die Löcher sind klein genug, daß die Klauen der Raubvögel und die Zähne der Raubtiere ihnen schwerlich gefährlich werden können. Wenn sie unbeweglich in diesem Verteidigungszustände bleiben, können sie ohne Furcht und ohne Gefahr die Angriffe der Raubtiere abwarten. Sie sind dann nicht wie lebende Wesen zu betrachten, die der Kraft wieder Kraft entgegensetzen und durch den Widerstand und den Sieg selbst mehr oder weniger leiden; sondern sie stellen dem Feinde nichts als ihren dichten Schild entgegen, an dem seine Angriffe abprallen. Seine Waffen treffen einen Felsen, und sie sind unter ihrem natürlichen Schilde so gedeckt wie in der unzugänglichsten Felsenhöhle.« Diese Sätze sind hübsch erdacht und gesagt, leider aber nicht wahr. Schon Bechstein, der Lacépèdes Werk übersetzte, macht darauf aufmerksam, daß die Landschildkröten in dem Jaguar, die Seeschildkröten in den Haifischen Feinde haben, die ihnen wohl noch weit gefährlicher werden können als der Mensch; wir aber wissen, daß nicht allein der Jaguar, sondern auch der Tiger und vielleicht noch andere größere Katzen selbst große Schildkröten, die sundaischen Adjags, eine Art wilder Hunde, sogar Seeschildkröten überfallen und töten, daß die Katzen sie umwenden, um sie bequem handhaben zu können, und dann mit den Tatzen alle Fleischteile aus dem Panzer ziehen, daß Schweine sie, solange sie noch jung sind, trotz ihres Panzers verschlingen; wir wissen ebenso, daß große Raubvögel, so namentlich der Bartgeier, die kleineren Arten von ihnen ergreifen, hoch in die Luft erheben und so oft auf einen Felsen fallen lassen, bis der Panzer zerschmettert ist, daß außer diesem gewaltigen Raubvogel auch Bussarde und andere Falken, Raben und Reiher wenigstens die Jungen verzehren. Welche Feinde die gepanzerten Tiere sonst haben mögen, ist zurzeit nicht bekannt; daß ihrer jedoch mehr sind als die angegebenen, unterliegt kaum einem Zweifel.

Den tierischen Feinden gesellt sich fast allerorten der Mensch zu. Wir dürfen die Schildkröten als die nützlichsten aller Kriechtiere bezeichnen, weil wir nicht bloß das Fleisch, sondern auch die Eier von fast allen Arten genießen und wohlschmeckend finden. Einzelne freilich riechen so stark noch Moschus, daß wenigstens wir Europäer uns mit den aus ihrem Fleische bereiteten Gerichten nicht befreunden können, andere hingegen liefern, wie bekannt, wirklich köstliche Gerichte.

Seit uralter Zeit hält man Schildkröten in Gefangenschaft. Ich habe im Laufe der Jahre viele von ihnen gepflegt, mich jedoch mit ihnen, die Seeschildkröten vielleicht ausgenommen, niemals sonderlich befreunden können. Sie sind mir zu träge, zu stumpfgeistig, zu langweilig erschienen. Doch gibt es Liebhaber, die auch an ihnen hohes Wohlgefallen finden, sie mit Lust und Liebe behandeln und sie für anziehende und fesselnde Gefangene erklären. Ihre Pflege erfordert übrigens mehr Sorgsamkeit und Verständnis, als man gewöhnlich annimmt. So groß ihre Lebenszähigkeit ist, so leicht erliegen sie mancherlei Krankheiten, die in der Gefangenschaft zumeist ihren Grund in mangelnder oder ungeeigneter Wartung haben. Wärme ist die erste und hauptsächlichste Bedingung ihres Wohlbefindens: hält man sie in kalten Räumen, in kaltem Wasser, so gedeihen sie nie. »Es wird« sagt Fischer, dem wir treffliche Beobachtungen und Mitteilungen über gefangene Schildkröten verdanken, »viel gesündigt gegen diese armen Tiere, indem man fälschlich wähnt, daß die Zähigkeit ihres Lebens auch eine feste Gesundheit beanspruche. Nein, die Schildkröten sind für äußere, scheinbar unbedeutende Einwirkungen höchst empfindlich. Sie leiden nur langsam. Und das ist es, was zu glauben verleitet, daß sie alles ertragen könnten.«

Die Schriften der Alten gestatten uns nicht nur allein einen Einblick in die damalige Kenntnis der Schildkröten, sondern enthalten auch mancherlei geschichtliche Mitteilungen, die immerhin der Beachtung wert sind. Aristoteles schildert das Eierlegen. Plinius stellt alles ihm Bekannte zusammen, zählt wie gewöhnlich alle Arzneimittel auf, die aus den Bestandteilen der Schildkröten angefertigt werden können, und bemerkt, daß es der verschwenderische und prunksüchtige Carvilius Pollio war, der zuerst verschiedene Gegenstände mit Schildpatt belegen ließ. Aelian weiß, daß der abgehauene Kopf der Seeschildkröten sich noch bewegt, beißt und mit den Augen blinzelt; versichert auch, daß die Augen der Schildkröten weit in die Ferne strahlen, und daß die glänzend weißen und hellen Augäpfel, in Gold gefaßt, zu Halsbänderschmuck verwendet und von den Frauen sehr bewundert werden. Pausanias gibt an, daß auf dem Parthenonischen Berge in Arkadien Schildkröten vorkommen, aus deren Schale man vortreffliche Lauten verfertigen könne; daß man die Tiere aber nicht wegnehmen dürfe, weil die dort wohnenden Leute sie als dem Pan geweihte Geschöpfe ansähen und schätzten. Julius Capitolinus erwähnt beiläufig, daß in Rom kaiserliche Prinzen in Schildkrötenschalen gebadet wurden, und Diodorus Siculus endlich erzählt von den Schildkrötenessern, die kleine, im Weltmeere, aber nahe am Festlande liegende Inseln bewohnen und die ihre Eilande besuchenden Seeschildkröten in absonderlicher Weise fangen. Diese Tiere sind ungeheuer groß, kleinen Fischerkähnen vergleichbar, und gehen bei Nacht ihrer Nahrung nach, wogegen sie am Tage im Sonnenscheine auf der Oberfläche des Meeres schlafen. Um diese Zeit schwimmen die Schildkrötenesser leise herbei; einige heben das Tier auf der einen, andere senken es auf der andern Seite, um so es auf den Rücken zu werfen; dann bindet einer ein Tau an den Schwanz und schwimmt dem Lande zu, während die übrigen die schwere Last schiebend weiter bewegen. Am Ufer angelangt, töten sie die Beute, verzehren alles Fleisch, nachdem sie es an der Sonne braten ließen, benutzen auch die Schilde als Kähne oder als Dächer ihrer Hütten. Die Merkmale der ersten Familie ( Testudinida), die wir, ungeachtet der verschiedenartigen Lebensweise ihrer Mitglieder, als die der Landschildkröten bezeichnen wollen, sind die folgenden: Der Rückenschild ist stets eirund, aber in sehr verschiedenem Grade gewölbt; die Brustschildknochen sind stets zu einer Platte verwachsen, die höchstens in der Mitte offen bleibt, Rücken- und Brustschild auch stets mit Hornplatten gedeckt. Das Trommelfell ist immer sichtbar. Die Beine, Gang- oder Schwimmfüße, haben Krallen von verschiedener Form, die Vorderfüße nie unter vier, gewöhnlich aber fünf, die Hinterfüße in der Regel vier, selten fünf und nur in einem Falle deren drei. Fast alle warmen Länder der Erde beherbergen Landschildkröten, Afrika, so viel bis jetzt bekannt, die meisten, Europa nur deren drei. Sie bewohnen zwar auch Steppen und Wüsten, mit Vorliebe aber doch waldige oder dicht mit Pflanzen bewachsene feuchte Orte und führen hier ein beschauliches oder richtiger, langweiliges Stilleben. Wie alle Kriechtiere der Wärme im höchsten Grade zugetan, zeigen auch sie sich in den gemäßigten Gürteln nur in den heißen Monaten des Jahres und verbringen die kühlere Zeit winterschlafend in selbstgegrabenen Löchern unter der Erde. Genau dasselbe findet in den Gleicherländern statt, jedoch während der heißesten und trockensten Monate des Jahres, die unserm Winter entsprechen.

Die Sippe der Landschildkröten im engsten Sinne ( Testudo) kennzeichnet sich, laut Strauch, dessen »Chelonologischen Studien« ich auch fernerhin die Merkmale der einzelnen Sippen entnehmen werde, durch folgendes: Der meist stark gewölbte Rückenpanzer besteht aus einem Stück, der Brustpanzer, der stets aus zwölf Platten zusammengesetzt ist, aus einem oder zwei Stücken, im letzteren Falle aus einem vorderen unbeweglichen und einem Hinteren beweglichen; die Schwanzplatte ist stets einfach, obwohl zuweilen auf ihrer Oberfläche geteilt; die Nackenplatte kann zwischen der andern eingeschoben sein oder fehlen; Achsel- und Leistenplatten sind vorhanden. Der Kopf ist beschildert, das Schwanzende zuweilen mit einem Nagel versehen. Große, meist dachziegelförmig gelagerte Schuppenknötchen bekleiden die Vorderarme, sporenartige Knoten die Hacken der Hinterfüße, oft auch die Hinterseite der Schenkel. Die Zehen der plumpen Füße sind bis an das Nagelglied unbeweglich miteinander verwachsen und vorn mit fünf, seltener vier, hinten stets mit vier Krallen ausgestattet. Alle hierher gehörigen Arten gehen auf den Zehen und sind Landtiere im eigentlichen Sinne des Wortes.

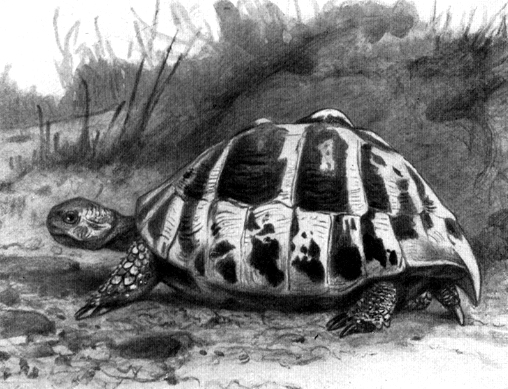

Griechische Schildkröte ( Testudo graeca)

Als Vertreter der drei in Europa vorkommenden Arten dieser Sippe wird gewöhnlich die griechische Schildkröte ( Testudo graeca) aufgeführt. Ihr Panzer ist im ganzen eiförmig und hoch gewölbt, nach hinten etwas verbreitert und steiler abfallend als nach vorn; der beim Weibchen platte, beim Männchen etwas gewölbte Brustteil vorn abgestutzt, hinten tief ausgerandet. Die Platten sind hoch, die Wirbelplatten schwach buckelig, die drei mittleren sechs-, die vordere und Hintere fünfseitig, die beiden mittleren Rippenplatten fast doppelt so lang als breit, undeutlich fünfeckig, d. h. viereckig mit gebrochener Linie der Innenseite, die beiden vorderen fünfeckig mit gebogenem Unterrande, die beiden hinteren verschoben viereckig. Unter den fünfundzwanzig Randplatten ist die Nackenplatte die kleinste, die obere, hinten vorgezogene und über den Schwanz herabgebogene die größte; die übrigen haben eine unter sich meist verschiedene, ungleichseitig fünfeckige Gestalt. Die Mittelfelder aller Platten sind bei jüngeren Tieren gekörnelt, bei älteren glatt, und werden von deutlichen Anwachsstreifen umgeben. Der ziemlich plumpe Kopf ist merklich dicker als der Hals, die Schnauze vorn abgestumpft, das Auge mäßig-, das Ohr dem Auge annähernd gleichgroß, der Ober- und Seitenteil der Schnauze mit einer großen rundlichen Nasen-, einer kleinen Stirn- und einer sehr großen, langen Trommelschuppe, der Kopf übrigens oben mit kleinen unregelmäßigen Schildchen bekleidet. Jede Platte des Rückenpanzers ist in der Mitte schwarz, dann gelb und schwarz gesäumt; über den Brustschild verläuft ein breiter unregelmäßiger Längsstreifen von gelblicher Färbung; die Seiten sehen ebenfalls gelb aus; das übrige ist schwarz. Kopf, Hals und Glieder haben schmutzig grüngelbe Färbung. Wie bei den meisten Schildkröten überhaupt unterliegt die Farbenverteilung mannigfachem Wechsel; selbst die Anzahl der Krallen der Vorderfüße kann bei einzelnen Stücken bis auf vier herabsinken. Die Weibchen unterscheiden sich von den Männchen durch bedeutendere Größe und längeren, an der Wurzel dickeren Schwanz, die Jungen von den Alten durch gedrungenere Form ihres Panzers. Die Länge des ausgestreckten Tieres, von der Schnauze bis zur Schwanzspitze gemessen, beträgt höchstens 30 Zentimeter, das Gewicht selten über 2 Kilogramm.

Das ursprüngliche Vaterland unserer Schildkröte beschränkt sich auf die im Norden des Mittelmeeres gelegenen Länder, und zwar eigentlich nur auf die der griechischen und italienischen Halbinsel nebst den dazu gehörigen Eilanden; außerdem kommt sie noch in Kleinasien und, laut Tristram, ungemein häufig auch in Palästina vor. Nachweislich und allem Vermuten nach als von jeher heimisches Tier hat man sie in Griechenland, Dalmatien und der Türkei, den Donautiefländern, in Unteritalien, einschließlich der Inseln Corsica, Sardinien und Sizilien sowie endlich bei Brussa und Angora in Kleinasien beobachtet, als freilebende, jedoch wahrscheinlich eingebürgerte, beziehentlich unzweifelhaft freigelassene oder der Gefangenschaft entflohene Fremdlinge in Südfrankreich und der Schweiz, auf den Balearen, ja sogar in Schweden gefunden. Laut Schreiber soll diese Schildkröte namentlich von Klosterleuten vor verhältnismäßig ziemlich langer Zeit häufig in vielen Gegenden als Haustier eingeführt worden und dann verwildert sein. Sie bewohnt waldige und buschige Gegenden, einzelne in sehr großer Menge, ist insbesondere in Süditalien, Griechenland und bei Mehadia, am Fuße des Allion, sehr häufig.

Die Wärme liebt sie ungemein und setzt sich deshalb stundenlang mit höchstem Behagen den Strahlen der Mittagssonne aus: Dumeril fand sie in Sizilien, wo sie überall allgemein ist, zu beiden Seiten der Straßen liegen, von der Sonne derartig durchglüht, daß er nicht imstande war, seine Hand auf den Panzer zu legen. Gegen den Winter hin vergräbt sie sich tief in die Erde und verschläft hier die kühle Jahreszeit, anfangs April wieder zum Vorscheine kommend.

Ihre Nahrung besteht aus verschiedenen Kräutern und Früchten; nebenbei verzehrt sie Schnecken, Würmer und Kerbtiere, wird deshalb auch oft in ihrer Heimat in den Gärten gehalten, um hier dem Ungeziefer Einhalt zu tun. Abweichend von ihrer in den Ländern des Schwarzen Meeres lebenden Verwandten ( Testudo campanulata), die sich, nach Erbers Erfahrungen, streng an Pflanzenstoffe hält, zeigt sie sich durchaus nicht wählerisch in ihren Speisen. »Was mir die Eßlust auf Schildkrötensuppe gründlich verleidet hat«, schreibt mir Erber, »war die Beobachtung, daß sie mit Vorliebe Menschenkot frißt. Ich fand oft größere Gesellschaften von ihr, die sich wegen dieses ekelhaften Gerichtes versammelt hatten.« Die Gefangenen nehmen Obst, Salat, in Milch oder Wasser geweichtes Weißbrot, Mehl- und Regenwürmer zu sich, halten sich bei solchem Futter vortrefflich, falls man sie vor den Einwirkungen der Kälte schützt, und sollen mehrere Menschenalter in der Gefangenschaft ausdauern: so berichtet Tschudi von einer, die auf einem Landgute in der Nähe von Adorf im Kanton Uri gegen hundert Jahre gelebt haben soll. »Eine Landschildkröte«, erzählt White, »welche einer meiner Freunde über vierzig Jahre in einem umschlossenen Räume hielt, und die dann in meinen Besitz gekommen ist, vergräbt sich jährlich um Mitte November und kommt Mitte April wieder an das Tageslicht. Bei ihrem Erscheinen im Frühjahr zeigt sie wenig Freßlust, später im Hochsommer frißt sie sehr viel, gegen den Herbst hin wiederum wenig und, bevor sie sich eingräbt, mehrere Wochen gar nichts mehr. Milchige Pflanzen sind ihre Lieblingsspeise. Wenn sie im Herbst ihre Höhle gräbt, kratzt sie äußerst langsam und bedächtig mit den Vorderbeinen die Erde los und zurück und schiebt sie dann mit den Hinterbeinen noch weiter weg. Vor Regengüssen fürchtet sie sich: bei nasser Witterung bleibt sie auch den ganzen Tag über verborgen. Bei gutem Wetter geht sie im Hochsommer gegen vier Uhr nachmittags zur Ruhe, und am nächsten Morgen kommt sie erst ziemlich spät wieder hervor. Bei sehr großer Hitze sucht sie zuweilen den Schatten auf; gewöhnlich aber labt sie sich mit Behagen an der Sonnenwärme.« Reichenbach beobachtete, daß die Gefangenen dieser Art, die er im Pflanzengarten zu Dresden hielt, weit umherwanderten, stets aber dieselbe Bahn einhielten und sich, wenn es kühler wurde oder die Sonne nicht schien, immer wieder unter einer bestimmten breitblätterigen Pflanze wiederfanden. Im Herbste gruben sie sich ein.

Auf Sardinien, woselbst die Winter zwar gelinde, aber doch immer noch rauh genug sind, um die Schildkröten zu nötigen, in der Erde Zuflucht zu suchen, graben sie sich, laut Cetti, im November ein und kommen im Februar wieder zum Vorscheine. Im Juni legen sie bereits ihre Eier, vier bis zu einem Dutzend, die an Größe einer kleinen Nuß gleichkommen und weiß von Farbe sind. »Zur Brutstelle erwählen sie einen möglichst sonnigen Ort, scharren mit den Hinterbeinen eine Grube aus, legen die Eier da hinein und vertrauen die weiteren Sorgen für ihre Nachkömmlinge dem großen Lichte der Welt. Beim Eintritte der ersten Septemberregen erscheinen die jungen Schildkröten, in der Größe einer halben Walnußschale gleichend; die artigsten Dingerchen von der Welt.« Wenn man ihnen volle Freiheit läßt, benehmen sie sich selbst in sehr nördlichen Ländern ganz wie zu Hause, pflanzen sich auch fort oder begatten sich wenigstens. In einem gleichmäßig und stark geheizten Zimmer fallen sie nicht in Winterschlaf, leben dann aber, nach Fischers Beobachtungen, nicht so lange, als wenn man ihnen allwinterlich Ruhe gönnt.

Gefangene, die längere Zeit einer Kälte unter Null ausgesetzt werden, gehen bald zugrunde, so unempfindlich sie sich im übrigen zeigen. Ohne Schaden können sie fast ein Jahr lang fasten und Verwundungen der fürchterlichsten Art mit einer uns unbegreiflichen Gleichgültigkeit ertragen. Nimmt man ihnen das bohnengroße Gehirn heraus, so laufen sie noch sechs Monate umher; schneidet man ihnen den Kopf ab, so bewegt sich das Herz noch vierzehn Tage lang, und der abgeschnittene Kopf beißt noch nach einer halben Stunde.

Daß ein Tier, bei dem das Hirn eine so untergeordnete Rolle spielt, sich nicht durch höhere Begabung auszeichnen kann, versteht sich von selbst. Ein gewisses Verständnis kann man ihm jedoch trotzdem nicht absprechen. Alle Tierfreunde, die längere Zeit Landschildkröten in Gefangenschaft hielten, versichern, daß sie sich nach und nach an den Pfleger gewöhnen, und ebenso geht aus den Beobachtungen Dumerils hervor, daß unsere Schildkröten sich auch zeitweilig aufregen lassen. »Wir haben«, sagt dieser Forscher, »einige Male zwei Männchen sich um den Besitz eines Weibchens mit unglaublicher Hartnäckigkeit streiten sehen. Sie bissen sich gegenseitig in den Hals, versuchten sich umzustürzen usw., und der Streit endete nicht eher, als bis einer der beiden Streiter besiegt und kampfunfähig gemacht wurde.« Wie lange ein zärtliches Verhältnis zwischen einer männlichen und einer weiblichen Schildkröte währen mag, weiß man nicht, soviel aber hat man beobachtet, daß die Begattung der unbehilflichen Tiere erst nach vielen vergeblichen Versuchen vor sich geht.

In Italien bringt man diese Landschildkröten regelmäßig auf den Markt, weil das Fleisch überall gegessen und insbesondere die aus ihm bereitete Suppe geschätzt wird.

Eine der schönsten Arten der Gruppe ist die Sternschildkröte ( Testudo actinodes), die aus Ostindien stammt. Der länglich eirunde Panzer ist in der Mitte stark erhöht, an beiden Enden fast gleichmäßig abgeflacht, seitlich leicht gewölbt, im ganzen eher höher als breit, der Rückenschild vorn, der Brustschild hinten fast dreieckig tief ausgeschnitten. Die Mittelfelder der einzelnen Platten erheben sich, wenigstens bei den alten Stücken, so bedeutend, daß die Platten zu hohen Höckern anschwellen. Auf den Wirbelplatten liegen die Mittelfelder oder höchsten Erhebungen, um nicht zu sagen Spitzen, der Höcker in der Mitte, auf den Rippenplatten zwischen der Mitte und dem oberen Rande, auf den Randplatten in der unteren hinteren Ecke; an den drei hintersten Randplatten treten sie, sich erhebend, besonders hervor. Die Nackenplatte fehlt; die Kehlplatten sind verlängert dreieckig, die Oberbrustplatten länger als breit, die Brustplatten sehr schmal, die Bauchplatten ebenso breit als lang, die Afterplatten rhombisch. Kleinere vielseitige Schuppen bekleiden den Oberkopf und liegen auf der Oberseite der Schnauze beiderseitig gleichmäßig verteilt; eine größere, längliche deckt wie gewöhnlich die Gegend über dem Ohre. Die Kinnladen sind schwach gezähnelt. Die Vorderbeine panzern auf der Vorder-, die Hinterbeine auf der Rückseite vortretende, große, flache, dreieckige Schuppen. Der Kopf und die Glieder zeigen auf gelblichem Grunde unregelmäßige Marmelung, die einzelnen Schilder des Panzers auf schwarzem Grunde eine wirklich prachtvolle Zeichnung, denn von allen hell und lebhaft gelben Mittelfeldern aus strahlen sternartig gleichgefärbte, mehr und mehr sich verbreiternde Streifen aus, die den ganzen Panzer in höchst ansprechender Weise zieren. Die Länge des ausgestreckten Tieres beträgt ungefähr 30, die der Schale 20 Zentimeter. Die Sternschildkröte bewohnt, hier sehr, dort minder häufig, hochstämmige, grasreiche Wälder Hindostans, Birmas, Pegus und Ceylons, wird aber trotzdem nicht eben häufig gefangen. Dies hat, laut Hutton, dem wir das Nachstehende zu danken haben, seinen Grund hauptsächlich darin, daß ihre Färbung auf das genaueste mit der des Bodens ihrer Aufenthaltsorte übereinstimmt und sie demgemäß kaum von ihrer Umgebung unterschieden werden kann, vorausgesetzt, daß sie sich überhaupt zeigt und nicht, wie sie während der Hitze zu tun pflegt, unter Gestrüpp oder in dichten Grasbüschen verbirgt. Erfahrene eingeborene Jäger suchen jedoch auf sandigen oder staubigen Stellen ihre Fährte auf, folgen derselben mit überraschender Sicherheit und gelangen so oft in ihren Besitz. Während der Regenzeit sind die Sternschildkröten am muntersten und laufen fast den ganzen Tag über umher, um zu fressen und sich zu paaren. Mit Beginn der kalten Jahreszeit suchen sie sich ein Versteck und bergen sich, so gut sie können, um sich besser gegen die Kälte zu sichern; hier verweilen sie in stumpfer Untätigkeit, nicht aber in bewußtlosem Schlafe, bis zum Eintritt der heißen Monate, während deren sie sich in den Mittagsstunden ebenso, wie früher gegen die Kälte, gegen die Hitze zu schützen bemühen und nur gegen Sonnenuntergang zum Vorscheine kommen.

Hutton hielt mehrmals Sternschildkröten in Gefangenschaft, einmal deren sieben, vier Männchen und drei Weibchen zusammen, brachte sie in einem weiten Gehege unter, versah sie mit Wasser, frischem und trockenem Grase, auch einem großen Haufen von Reisig und grobem Heu, der ihnen zum Rückzuge diente, und beobachtete sie hier sorgfältig. Während der heißen Zeit verblieben sie den ganzen Tag über in ihrem Versteck und kamen erst kurz vor Sonnenuntergang hervor, um zu fressen, zogen sich aber bei Nacht nicht wieder zurück, sondern verweilten, anscheinend schlafend, auf einer und derselben Stelle, als wollten sie sich der Kühle erfreuen, und wanderten erst mit Anbruch des Tages wieder ihrem Schlupfwinkel zu. In dieser Zeit nahmen sie auch öfters ein Bad, indem sie ins Wasser stiegen, hier meist eine halbe Stunde lang verweilten und dabei gelegentlich sich entleerten. Sie tranken jetzt auch viel Wasser.

Mit Beginn der Regenzeit wurden sie lebendiger, wanderten während des ganzen Tages in ihrem Gehege umher, fraßen, ruhten wiederum, und trafen endlich Anstalten zur Paarung. Oft folgten sich zwei Männchen in kurzen Zwischenräumen, ohne jedoch das Weibchen, das währenddem, ruhig fressend, auf einer und derselben Stelle verblieb, zu belästigen. Bei der Begattung bestiegen die Männchen die erwählten Weibchen nach Art sich paarender Säugetiere, indem sie mit den Vorderbeinen die Schale desselben umklammerten, mit den Hinterbeinen aber auf dem Boden stehen blieben. Während der Vereinigung, die oft zehn bis fünfzehn Minuten dauerte, ließ das Männchen zeitweilig einen grunzenden Laut vernehmen. Solange die Regenzeit anhielt, also von Ende Juni bis Mitte Oktober, ließen die Weibchen die Männchen zu; dann zeigten sich beide Geschlechter wiederum gleichgültig gegeneinander. Zwei Männchen kämpften nicht selten zusammen, zogen Kopf und Vorderfüße ein, stemmten die Hinterbeine gegen den Boden und schoben nunmehr beide Panzer solange gegeneinander, bis einer der beiden Kämpfer ermattet abließ. Zuweilen gelang es dem einen, seinen Gegner umzuwenden und auf den Rücken zu werfen, aus welcher Lage er sich dann immer nur durch geradezu verzweifelte Anstrengungen mit Kopf und Füßen zu befreien vermochte. An solchen Kampfspielen beteiligten sich übrigens auch die Weibchen, und sie gingen, dank ihrer bedeutenderen Stärke, gewöhnlich als Sieger aus dem Ringen hervor.

Am elften November begann eine der weiblichen Schildkröten eine Grube zur Aufnahme ihrer Eier auszutiefen, und zwar geschah dies in folgender Weise: Nachdem sie einen abgelegenen Platz in der Nähe eines Busches dichten und groben Grases erwählt hatte, befeuchtete sie denselben zunächst mit Wasser, das sie aus dem After fließen ließ, und kratzte nunmehr die erweichte Erde mit den Hinterfüßen weg, wobei sie einen um den andern bewegte. Indem sie fortfuhr, tropfenweise Wasser abzulassen, verwandelte sie den Boden allgemach in steifen Schlamm und vermochte nunmehr erst, ihn nach Wunsch zu bearbeiten. Nach ungefähr zweistündiger Arbeit hatte sie eine Vertiefung von zehn Zentimeter Durchmesser und fünfzehn Zentimeter Tiefe ausgegraben, legte in dieser vier Eier ab, füllte sie mit der ausgescharrten Erde wieder zu, stampfte diese in der Grube mit Hilfe der Hinterbeine ein und rammte den Boden, nachdem die Vertiefung gefüllt war, außerdem noch dadurch fest, daß sie, so hoch sie konnte, auf den Beinen sich erhob und plötzlich fallen ließ. Hierdurch ebnete sie den Platz so vollkommen, daß Hutton die Stelle nicht gefunden haben würde, hätte er die Schildkröte nicht bei ihrer Arbeit beobachtet. Nachdem sie ihr Werk vollendet, verließ sie den Platz sofort, blieb aber bald auf einer Stelle liegen, als ob sie von ihrer Arbeit ermüdet wäre. Letztere hatte vier volle Stunden in Anspruch genommen.

Als die kalte Jahreszeit anbrach, wurden sämtliche gefangenen Sternschildkröten träger, verließen seltener und immer seltener ihren Schlupfwinkel, verblieben endlich vom Anfang des Dezember an bewegungslos auf derselben Stelle und nahmen keine Nahrung mehr; keine einzige von ihnen aber versuchte, sich einzugraben, wie die griechischen Schildkröten zu tun pflegen. Volle zwei Monate verweilten sie in ihrer Lage, einer trägen, verdrossenen Ruhe sich hingebend, ohne jedoch in Winterschlaf zu fallen. Als es gegen Mitte Februar regnete, kamen sie wieder zum Vorscheine, fraßen etwas Luzerne, tranken gierig erhebliche Mengen von Wasser, kehrten jedoch wiederum zu ihrem Winterlager zurück und verfielen in denselben Zustand wie früher. Erst um Mitte April, bei Beginn der warmen Jahreszeit, erschienen sie regelmäßig in ihrem Gehege, jetzt aber meist in den Mittagsstunden. Behaglich gaben sie sich nunmehr den belebenden Sonnenstrahlen hin, und erst gegen Abend suchten sie den ihnen zur Gewohnheit gewordenen Schlupfwinkel auf.

In Schichten der Tertiärzeit fand man im unteren Himalaja, mit urweltlichen Säugetierknochen vermischt, die Überreste eines gewaltigen, den Landschildkröten verwandten Kriechtieres, dessen Panzer eine Länge von vier und eine Höhe von drei Meter zeigte ( Colossochelis atlas), ebenso in Amerika und neuerdings auch in Deutschland annähernd aus derselben Zeit stammende Reste verwandter Vorweltsschildkröten ähnlicher Größe. Von derartigen Riesentieren können wir kaum eine richtige Vorstellung gewinnen, auch wenn wir die heutzutage noch lebenden Elefantenschildkröten ( Testudo elephantopus), die alle übrigen auf dem Lande lebenden Arten der Ordnung an Größe überbieten, zu Hilfe nehmen. Vor noch nicht allzu langer Zeit sah man die letztgenannten Tiere, ungeachtet ihres verschiedenen Wohngebietes, als Abänderungen einer und derselben Art an, die man Testudo indica nannte; neuerdings hat Günther, gestützt auf Untersuchungen einer zahlreichen Menge von Elefantenschildkröten, eine Reihe von Arten unterschieden und zugleich die älteren Berichte über deren Vorkommen, Verbreitung und Nutzung in übersichtlicher Weise zusammengestellt, so daß wir wenigstens von der Geschichte der betreffenden Arten ein klares Bild gewonnen haben.

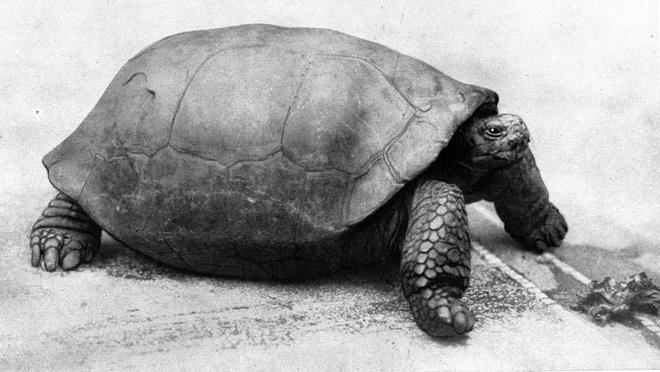

Elefantenschildkröte ( Testudo elephantopus)

»Fast alle Reisenden des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts, die von ihren Begegnissen und Entdeckungen im Indischen und Stillen Weltmeere Nachricht gegeben haben«, bemerkt Günther, »gedenken zahlloser Riesenschildkröten, denen sie auf gewissen vereinzelten oder in Gruppen verbundenen Eilanden begegneten. Diese Eilande, sämtlich zwischen dem Gleicher und dem Wendekreise des Steinbocks gelegen, bilden zwei tierkundliche Brennpunkte. Einer von ihnen begreift die Schildkröten- oder Galapagosinseln, der andere Aldabra, Réunion, Mauritius und Rodriguez in sich. Beide sind unter sich sehr verschieden beschaffen; beiden aber war gemeinschaftlich, daß sie zur Zeit ihrer Entdeckung weder Menschen noch andere größere Säugetiere beherbergten. Kein einziger der betreffenden Seefahrer berichtet, die gedachten Schildkröten irgend anderswo, auf einem Eilande ebensowenig wie auf dem indischen Festlande, gefunden zu haben. Es ist nicht glaublich, daß einer oder der andere Reisende eine solche Begegnung nicht erwähnt haben sollte; denn alle Seeleute jener Zeit erwiesen den Riesenschildkröten vollste Beachtung, weil diese einen wichtigen Teil ihrer Nahrung bildeten. Reisen, die wir gegenwärtig in wenigen Wochen zurücklegen, erforderten damals Monate; alle Schiffe waren wohl so zahlreich als möglich bemannt, aber nur dürftig mit Nahrungsvorräten ausgerüstet: jene Schildkröten, von denen man binnen wenigen Tagen mit der größten Leichtigkeit eine beliebige Anzahl einfangen konnte, mußten daher stets im hohen Grade willkommen sein. Man konnte sie im Raume oder sonstwo auf dem Schiffe unterbringen, monatelang aufbewahren, ohne sie zu füttern, und gelegentlich schlachten, und man gewann dann aus jeder einzelnen vierzig bis hundert Kilogramm treffliches Fleisch: kein Wunder daher, daß einzelne Schiffe auf Mauritius oder den Galapagosinseln mehr als vierhundert Stück einfingen und mit sich nahmen. Die vollkommene Sicherheit, deren die hilflosen Geschöpfe auf ihren heimischen Inseln vormals sich erfreuten, wie auch ihre Langlebigkeit, die ermöglichte, daß viele Geschlechter gleichzeitig nebeneinander lebten, lassen uns die außerordentliche Häufigkeit der Tiere sehr begreiflich erscheinen.«

Als Leguat im Jahre 1691 die Insel Rodriguez besuchte, waren sie noch so häufig, daß man zwei- oder dreitausend von ihnen in dichten Scharen zusammen sehen und über hundert Schritte weit »auf ihren Rücken dahinschreiten« konnte. Um das Jahr 1740 legten, wie Grant mitteilt, die nach Indien segelnden Schiffe, um sich mit ihnen zu versorgen, bei St. Mauritius an, und noch zwanzig Jahre später waren mehrere kleine Fahrzeuge fortwährend beschäftigt, Tausende von ihnen, hauptsächlich zur Verwendung im Krankenhause, hierhin zu bringen. Von dieser Zeit an scheinen sie sich rasch vermindert zu haben; die alten wurden weggefangen, die jungen durch Schweine vernichtet, die einen wie die anderen durch den fortschreitenden Anbau der Eilande zurückgedrängt, so daß sie bereits zu Anfang unseres Jahrhunderts auf mehreren Inseln der Gruppe ausgerottet waren. Gegenwärtig lebt nicht ein einziges Stück mehr von ihnen, weder auf Mauritius, noch auf Rodriguez, noch auf Réunion. Alle diese Riesenschildkröten stammen von der kleinen Insel Aldabra, diesem Eilande des Indischen Weltmeeres. Hier fanden sie die Gebrüder Rodatz noch in Menge, vorzugsweise in dichtem Gebüsche. Fänger, die alljährlich hierher zur Jagd kamen, hatten besondere Stapelplätze mit Mauern umgeben, um die Tiere bis zur Verschiffung nach Madagaskar oder an das afrikanische Festland einsperren zu können. In einem solchen Zwinger sahen unsere Gewährsleute zweihundert, in einem andern dreihundert Stück, die einfach mit Gras und Laub gefüttert wurden. Ein Hamburger Kaufmann erzählte Kersten, daß auf Aldabra noch im Jahre 1847 von hundert Menschen, der Bemannung zweier Schiffe, binnen kurzer Zeit zwölfhundert solcher Schildkröten gefangen wurden, darunter immer noch Riesen von vierhundert Kilogramm Gewicht. Heutzutage sind sie hier so gut wie ausgerottet.

Ähnlich wie hier wird es mit der Zeit auch auf den Galapagosinseln Kürzlich hat ein amerikanischer Zoologe, W. Beebe, eine Expedition nach den Galapagosinseln unternommen und in seinem vortrefflichen Buche hierüber (Galapagos, world's end, deutsch Leipzig 1927 bei Brockhaus) den Riesenschildkröten ein ganzes Kapitel gewidmet. Auch er schildert die allmähliche Ausrottung dieser Tiere, von denen er auf jeder Insel nur noch eine Art angetroffen hat. Unsere Elefantenschildkröte gibt er auch dort als ausgerottet an. Herausgeber. aussehen. Als die Spanier diese Inseln entdeckten, fanden sie dieselben so dicht bevölkert mit Schildkröten, daß sie jene nach diesen benannten. Gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts besuchten Schiffer die Inselgruppe nur aus dem Grunde, um sich mit Wasser und Schildkröten zu versorgen. »Landschildkröten«, sagt Dampier in seinem, im Jahre 1697 erschienenen Reisewerke, »gibt es hier in so großer Anzahl, daß fünf- bis sechshundert Menschen sich einzig und allein von ihnen monatelang würden ernähren können. Sie sind außerordentlich groß, fett, und ihr Fleisch ist so wohlschmeckend wie das eines zarten Hühnchens.« Bis zu den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts scheinen die Verhältnisse auf den Schildkröteninseln sich nicht wesentlich verändert zu haben. Delano, der vom Jahre 1800 an die Inseln mehrmals besuchte, fand auf Hoods-, Charles-, James- und Albemarleseiland noch Schildkröten in Menge, beschrieb sie recht gut und brachte nach sechzigtägiger Fahrt von dreihundert eingeschifften Stücken ungefähr die Hälfte nach der Insel Massa Fuero, andere später zweimal nach Kanton. Da die beklagenswerten Geschöpfe unterwegs nicht gefüttert wurden, also monatelang hungern mußten, erlagen viele; diejenigen aber, die die Zeit so harter Prüfung dennoch überstanden, wurden, nachdem sie sich satt gefressen hatten, sehr bald befriedigt, schienen mit dem ungewohnten Klima Massa Fueros sich auszusöhnen und würden wahrscheinlich am Leben geblieben sein, vielleicht sogar sich eingebürgert haben, hätte man sie nicht geschlachtet, um sie zu verspeisen. Porter traf im Jahre 1813 die Tiere auf allen größeren Schildkröteninseln in mehr oder minder namhafter Anzahl an und fing noch Riesen von anderthalb bis zweihundert Kilogramm Gewicht, im ganzen über fünfhundert Stück, die zusammen über vierzehn Tonnen wogen. Auf Madisoneiland gab er eine nicht unbeträchtliche Anzahl der von ihm mitgenommenen Tiere frei. Zweiundzwanzig Jahre später als Porter, im Jahre 1835, besuchte Darwin die Galapagosinseln. Sie waren inzwischen in den Besitz des Freistaates Ecuador übergegangen und mit zwei- bis dreihundert Verbannten besiedelt worden, die den Schildkröten erklärlicherweise ungleich mehr Abbruch taten als alle früheren Besucher der Eilande, da sie einen förmlichen Vernichtungskrieg gegen die wehrlosen Geschöpfe führten, dieselben fingen und ihr Fleisch einsalzten. Mit den Ansiedlern waren auch Schweine auf die Insel gekommen und zum Teil verwildert, so daß sich die Anzahl der Feinde unserer Schildkröte wesentlich vermehrt hatte. Indessen begegnete Darwin den letzteren immerhin noch fast auf allen von ihm besuchten Eilanden. Als elf Jahre später das wissenschaftlichen Zwecken dienende Kriegsschiff Herald an Charleseiland anlegte, fand der mitreisende Naturforscher auf genannter Insel wohl zahlreiche Herden von Haustieren, verwilderte Hunde und Schweine, nicht aber Schildkröten: sie waren inzwischen ausgerottet worden. Doch lebten sie noch auf der Chathaminsel. Laut Steindacher zählten die Galapagoseilande im Jahre 1872 nicht mehr als einen weißen und zwei schwarze menschliche Bewohner, die auf der Charlesinsel ein elendes Dasein fristeten; alle übrigen Ansiedler waren gestorben oder ausgewandert; die Schildkröten sind, nach Aussage dieser drei Leute, aber auch auf letztgenannter Insel gegenwärtig fast ausgerottet worden. Was sich auf den Maskarenen bereits erfüllt, wird auch auf den Galapagos geschehen.

Porter macht zuerst auf die Unterschiede der Schildkröten aufmerksam, die auf verschiedenen Eilanden der Galapagosgruppe lebten. Auf Porterseiland zeichneten sie sich durch ihre außerordentliche Größe aus: denn einzelne von ihnen waren über anderthalb Meter lang, nur um dreißig Zentimeter weniger breit und fast einen Meter hoch, abgesehen von noch größeren, die von Seeleuten gefunden worden sein sollen; die Panzer der auf Jameseiland lebenden fielen auf wegen ihrer geringen Dicke und Brüchigkeit; die sehr dicke Schale der auf der Charlesinsel hausenden war sehr verlängert, der Rückenschild vorn nach Art eines spanischen Sattels aufgeworfen und die Färbung braun, alles im Gegensatz zu den runden, plumpen, ebenholzschwarzen Stücken der Jamesinseln; die von Hoodseiland stammenden endlich waren klein und ähnelten denen der Charlesinsel. Günther hat diese Angaben berücksichtigt, gelangt aber durch eigene Untersuchungen zu dem Schlusse, daß die Schildkröten der Galapagosinseln fünf verschiedene Arten Beebe unterscheidet noch 15, allerdings rein geographische Arten. Herausgeber. dargestellt haben. Ich begnüge mich anzugeben, daß sich alle Riesen- oder Elefantenschildkröten der Galapagosinseln von der ihnen in der Größe gleichenden nahe verwandten Art der Maskarenen dadurch unterscheiden, daß ihrem Schilde die Nackenplatte fehlt und die hinteren Ränder der beiden Kehlplatten zusammenlaufen, demgemäß also einen mehr oder minder stumpfen Winkel bilden. Mit allen übrigen Landschildkröten aber lassen sich unsere Tiere nicht verwechseln, weil sie sich nicht allein durch ihre riesenhafte Größe, sondern auch durch ihren langen, schlangenartigen Hals, ihre hohen Füße und die schwarze Farbe ihrer Schale so auszeichnen, daß sie nicht verkannt werden können.

Porters Angaben über das Freileben der Elefantenschildkröten sind durch Darwins ausgezeichnete Schilderung so wesentlich übertroffen worden, daß ich auf jene nur, um hier und da eine kleine Lücke auszufüllen, zurückzukommen brauche.

»Auf meinem Wege«, so beginnt Darwin zu erzählen, »begegnete ich zwei großen Schildkröten, von denen jede wenigstens hundert Kilogramm gewogen haben muß. Eine fraß ein Stück Kaktus, sah mich an, als ich näher kam, und ging dann ruhig weiter; die andere ließ ein tiefes Zischen vernehmen und zog ihren Kopf ein. Diese ungeheueren Kriechtiere, von der schwarzen Lava, dem blätterlosen Gesträuch und dem großen Kaktus umgeben, erschienen mir wie Geschöpfe der Vorwelt.

»Diese Tiere finden sich wahrscheinlich auf allen Eilanden der Inselgruppe, sicherlich auf der größeren Anzahl derselben. Sie leben vorzugsweise auf hochgelegenen feuchten Stellen, besuchen aber auch die niedrigen und trockenen. Einzelne erreichen eine ungeheuere Größe: Lawson, ein Engländer, der zur Zeit unseres Aufenthaltes die Aufsicht über die Ansiedlung hatte, erzählte uns von einigen so großen, daß sechs oder acht Mann erforderlich waren, um sie in die Höhe zu heben, und daß solche Stücke bis hundert Kilogramm Fleisch gegeben haben. Die alten Männchen, die von den Weibchen an dem längeren Schwanze leicht unterschieden werden können, sind merklich größer als die Weibchen.

»Diejenigen, die auf den wasserlosen Inseln leben oder in niedrigen und trockenen Teilen der andern sich aufhalten, nähren sich hauptsächlich von dem saftigen Kaktus; die, welche in der feuchten Höhe hausen, fressen die Blätter verschiedener Bäume, eine saure und herbe Beere, Guayavita genannt, und eine blaßgrüne Flechte, die in Gewinden von den Ästen der Bäume herabhängt. Sie lieben das Wasser, trinken große Mengen davon und gefallen sich im Schlamm. Die größeren Inseln allein haben Quellen, diese aber liegen immer nach der Mitte zu und in einer beträchtlichen Höhe. Wenn also die Schildkröten, die in Niederungen herbergen, trinken wollen, müssen sie weite Strecken zurücklegen. Eine Folge hiervon sind breite und wohl ausgetretene Pfade in jeder Richtung von den Quellen bis zur Meeresküste, die Spanier entdeckten zuerst die Wasserplätze, indem sie diesen Pfaden folgten. Als ich auf der Chathaminsel landete, konnte ich mir anfänglich nicht erklären, welches Tier so regelrecht auf wohlgewählten Pfaden wandeln möge. An den Quellen bot sich ein merkwürdiges Schauspiel. Viele von den großen Ungeheuern waren zu sehen, einige mit lang ausgestreckten Hälsen, eifrig vorwärts wandernd, andere, die bereits getrunken, zurückkehrend. Wie die Schildkröte an der Quelle ankommt, taucht sie ihren Kopf bis über die Augen ins Wasser, ohne auf einen etwaigen Zuschauer Rücksicht zu nehmen, und schluckt begierig, ungefähr zehn große Züge in der Minute nehmend. Die Einwohner sagten, daß jedes Tier drei bis vier Tage in der Nähe des Wassers verweile und dann erst in die Niederung zurückkehre, waren aber über die Häufigkeit solcher Besuche unter sich nicht einig. Das Tier regelt sie wahrscheinlich nach der Beschaffenheit der Nahrung, die es verzehrt hat. Demungeachtet steht fest, daß Schildkröten auch auf solchen Inseln leben, auf denen sie höchstens zeitweilig Regenwasser benutzen können.

»Es ist ziemlich ausgemacht, daß die Blase eines Frosches als Behälter für die zu seinem Bestehen erforderliche Feuchtigkeit dient. Dies scheint auch für die Schildkröten zu gelten. Einige Tage nach dem Besuche der Quellen ist die Blase dieser Tiere infolge der in ihr aufgespeicherten Flüssigkeit ausgedehnt; später nimmt jene an Umfang ab und vermindert sich die Reinheit dieser. Die Einwohner benutzen, wenn sie in der Niederung von Durst befallen werden, diesen Umstand zu ihrem Vorteil, indem sie eine Schildkröte töten und, falls die Blase gefüllt ist, deren Inhalt trinken. Ich sah eine töten, bei der die gedachte Flüssigkeit ganz hell war und nur einen schwach bitteren Geschmack hatte. Die Einwohner trinken übrigens stets zuerst das Wasser aus dem Herzbeutel, das das beste sein soll.

»Wenn die Schildkröten einem bestimmten Punkt zuwandern, gehen sie Tag und Nacht und kommen viel früher am Ziele ihrer Reise an, als man erwarten sollte. Die Einwohner glauben, nach Beobachtungen an gezeichneten Stücken annehmen zu dürfen, daß die Tiere eine Entfernung von ungefähr acht Meilen in zwei oder drei Tagen zurücklegen können. Eine große Schildkröte, die ich beobachtete, ging mit einer Schnelligkeit von sechzig Yards in zehn Minuten oder dreihundertsechzig Ellen in der Stunde, was, wenn man eine kurze, unterwegs zum Fressen verwendete Zeit abrechnet, täglich vier englische Meilen ausmachen würde.« Ihre Schritte sind, wie Porter bemerkt, langsam und unregelmäßig, aber schwer; und sie trägt beim Gehen ihren Leib ungefähr dreißig Zentimeter über dem Boden.

»Während der Fortpflanzungszeit, die beide Geschlechter vereinigt«, fährt Darwin fort, »hört man vom Männchen ein heiseres Brüllen oder Blöken, das man noch in einer Entfernung von mehr als hundert Schritten vernimmt. Das Weibchen gebraucht seine Stimme nie und das Männchen die seinige auch nur während der Paarung, so daß die Leute, wenn sie die Stimme hören, wissen, daß beide Geschlechter sich vereinigt haben. Die Weibchen legten gerade jetzt, im Oktober, ihre Eier. Da, wo der Boden sandig ist, graben sie Löcher, legen die Eier zusammen in ein Loch und decken dieses mit Sand zu; auf steinigem Grunde hingegen lassen sie dieselben aufs Geratewohl in ein Loch fallen. Bynoe fand ihrer sieben der Reihe nach in einer Spalte liegen. Das Ei ist weiß und rund; eins, das ich maß, hatte achtzehn Zentimeter im Umfang.« Porter bemerkt hinsichtlich der Fortpflanzung, daß die Weibchen wahrscheinlich nur, um zu legen, vom Gebirge herab in die sandigen Ebenen kommen. Unter allen denen, welche er mit sich nahm, befanden sich bloß drei Männchen, und auch diese wurden weit im Innern in der Nähe der Berge gefangen. Alle Weibchen dagegen trugen sich mit reifen Eiern, ja mit zehn bis vierzehn an der Zahl, die sie offenbar in den sandigen Ebenen ablegen wollten.

»Während des Tages«, sagt der letztgenannte Beobachter noch, »sind die Schildkröten auffallend scharfsichtig und furchtsam, was daraus hervorgeht, daß sie bei der geringsten Bewegung irgendeines Gegenstandes ihren Kopf und Hals in der Schale bergen; des Nachts aber scheinen sie vollkommen blind zu sein, ebenso wie sie taub sind. Der lauteste Lärm, selbst das Abfeuern eines Schusses, behelligt sie nicht im geringsten, macht nicht den leisesten Eindruck auf sie.«

Darwin bestätigt letztere Angaben. »Die Einwohner glauben, daß diese Tiere gänzlich taub sind; so viel ist gewiß, daß sie jemand, der gerade hinter ihnen geht, nicht hören. Es ergötzte mich immer, wenn ich eins von diesen Ungeheuern, das ruhig dahinschritt, überholte und nun sah, wie es in demselben Augenblick, der mich an ihm vorüberführte, Kopf und Beine einzog, ein tiefes Zischen ausstieß und mit lautem Schalle zu Boden fiel, als ob es tot wäre. Ich setzte mich häufig auf ihren Rücken; und wenn ich ihnen auf den hinteren Teil der Schale einige Schläge gab, so standen sie auf und gingen hinweg; ich fand es jedoch schwierig, das Gleichgewicht zu behaupten.«

»Kein Tier kann zuträglicheres, süßeres und schmackhafteres Fleisch bieten als die Schildkröten«, versichert Porter, und auch dieser Angabe widerspricht Darwin nicht. »Das Fleisch«, so schließt er, »wird sowohl frisch wie gesalzen vielfach gebraucht, und aus dem Fett ein schönes, helles Öl bereitet. Wenn ein Mann eine Schildkröte fängt, schlitzt er ihr nahe am Schwanz die Haut auf, um zu sehen, ob sie unter dem Rückenpanzer eine dicke Lage von Speck besitzt. Ist dies nicht der Fall, so wird das Tier wieder in Freiheit gesetzt, soll sich auch bald von jener Quälerei erholen. Um sich seiner zu versichern, ist es nicht genug, es auf den Rücken zu werfen, da es seine aufrechte Stellung leicht wieder gewinnen kann. Die eben ausgekrochenen Jungen werden in großer Anzahl eine Beute des bussardartigen Raubvogels. Die Alten scheinen gemeiniglich zufällig zu sterben oder, wenn sie von Abhängen herunterfallen, zugrunde zu gehen. Wenigstens erzählten mir die Einwohner, daß sie, es sei denn aus solchen Ursachen, niemals eine tote gefunden hätten.«

Verschiedene Seeleute versicherten Porter, von ihnen gefangene und in den Schiffsraum gestaute Elefantenschildkröten ohne jegliches Futter achtzehn Monate lang erhalten und nach Ablauf dieser Zeit beim Schlachten gefunden zu haben, daß sie weder gelitten, noch an Feistigkeit verloren hatten. Sie ertrugen noch ganz andere Mißhandlungen ohne Schaden. Die Elefantenschildkröte, die unserm Zeichner zur Vorlage diente, hatte, bevor sie nach Berlin gelangte, bereits mehrere Jahre in Gefangenschaft gelebt und zuletzt als – Hackklotz gedient. Entrüstet über wiederholtes Entweichen hatten die Diener ihres Besitzers, denen die Aufgabe zufiel, das nach Freiheit strebende Tier immer wieder einzufangen, sie zuletzt zwischen eingeschlagenen Pfählen eingekerkert und ihren Rückenpanzer in der angegebenen Weise zum Holzspalten benutzt. Dank der Leichtigkeit, mit der die riesigen Tiere länger währende Seereisen überstanden, brachte man sie oft auch nach Europa, und man sah sie daher noch vor einem Jahrzehnt nicht allzuselten in Tiergärten und Schaubuden. Ich selbst habe mehrere gepflegt und andere beobachtet. Ihre Unterhaltung verursachte keinerlei Schwierigkeiten, ihre Wartung nicht mehr als die anderer Landschildkröten überhaupt. Im Winter hielt man sie in wohlgeheizten Räumen und ernährte sie mit Pflanzenstoffen aller Art; im Sommer setzte man sie auf Grasplätze, legte ihnen für alle Fälle eine genügende Menge von Kraut und Kartoffeln vor und gestattete ihnen überdies, nach eigenem Belieben zu weiden. Dies taten sie, indem sie große, dicke Grasbüsche abbissen oder ausrissen, sie hierauf kauend zu Ballen formten und schließlich, oft ersichtlich würgend, verschlangen. Sie gewöhnten sich an den Verkehr mit Menschen, legten ihr Zischen und ihre Schreckhaftigkeit ab, ließen, auch ohne durch Stockschläge angetrieben zu werden, jemanden auf sich aufsitzen und trugen den Reiter gleichgültig, aber freilich auch überaus langsam davon. Heutzutage sieht man nur noch in den reichsten Tiergärten eine Schildkröte dieser Art, und binnen wenigen Jahren wird auch dies unmöglich sein, falls nicht die wenigen noch in Europa lebenden Gefangenen, dank ihrer Langlebigkeit, das unvermeidliche Schicksal ihrer Artgenossen überdauern.

*

In ihrem Sein und Wesen eine Land-, ihrer Gestalt nach eine Sumpfschildkröte, stellt die wohlbekannte nordamerikanische Dosenschildkröte ein Verbindungsglied der auf festem Lande und im Wasser lebenden Arten dar und verdient auch aus diesem Grunde besondere Beachtung. Die Kennzeichen der von ihr vertretenen Sippe ( Terrapene) sind: stark gewölbter Rückenschild mit Nacken- und doppelter Schwanzplatte, eirunder, aus zwölf Platten gebildeter Brustschild, der aus zwei beweglichen Stücken besteht und so groß ist, daß die beiden Teile vorne und hinten dicht an den Rückenschild angezogen werden können, sehr verkümmerte Achsel- und Weichenplatten, die auch gänzlich fehlen können, kurzer Schwanz und ziemlich lange, vorn fünf-, hinten vierzehige Füße mit deutlichen Schwimmhäuten. Der Kopf ist mit glatter Haut bekleidet; die Vorderfüße sind mit größeren Schuppen bedeckt.

Die Dosenschildkröte ( Terrapene carinata) ändert vielfach ab. In der Regel ist die Färbung ihrer Oberseite ein schönes Braun oder Braunschwarz; die Zeichnung besteht aus gelben, unregelmäßigen Flecken und Streifen; die Schilder des Brustpanzers sind auf gelbem Grunde braun geädert. Die Panzerlänge beträgt höchstens 15, die Breite 9 Zentimeter. Der länglich eirunde Kopf zeigt scharfe, ungezähnelte Kiefer und ist wie die Vorder- und Hinterfüße braun und gelb gefleckt.

Das Verbreitungsgebiet der Dosenschildkröte erstreckt sich über den größten Teil der Vereinigten Staaten, von Maine an bis Florida, westlich bis Iowa, Missouri und Texas; ja sie kommt, wenn auch nur in einer besonderen Spielart, noch im südlichen Mexiko vor, fehlt jedoch auf den westindischen Eilanden. Innerhalb der angegebenen Länderstriche findet man sie fast allerorten und meist sehr häufig. In ihrer Lebensweise stimmt sie mit andern Schildkröten vollkommen überein.

*

Von den meisten Forschern werden die Landschildkröten mit flach gewölbtem Rückenschild und kurzen Schwimmfüßen in einer besonderen Unterfamilie vereinigt, obwohl sich die Trennung von den nur auf dem Lande lebenden Arten der Familie nicht durchführen läßt. Dagegen bietet die Lebensweise der sogenannten Sumpfschildkröten so viel Übereinstimmendes, daß den nunmehr folgenden Sippen eine allgemeine Schilderung vorausgehen mag.

»Wer die Schildkröten in ihrer Mannigfaltigkeit studieren und sie täglich im Freien beobachten will«, sagt Weinland, »muß Nordamerika besuchen, das Schildkrötenland der Erde, wo sie in etwa zwei Dutzend verschiedenen Arten Teiche und Flüsse, Wald und Tal beleben.

»Wenn der europäische Naturforscher dort etwa in dem Deutschland so ähnlichen Neuengland an einem warmen Sommernachmittage einen Spaziergang durch die schöne Landschaft macht, so wird er umsonst nach den Eidechsen spähen, welche in Deutschland an jedem warmen Raine zu seinen Füßen rascheln, wird er keine Blindschleichen entdecken, und wenn er noch so viel Steine umkehren sollte; führt ihn aber sein Weg zu einem kleinen See, zu einem langsam fließenden Wiesenbach, so findet er da plötzlich die Hülle und Fülle für seine Wißbegierde. Was ist wohl das eigentümliche, kreisrunde, talergroße, braune Geschöpf, das auf jenem Teichrosenblatt sitzt? Er tritt schnell näher; aber wie ein Blitz ist es hinab von dem schwimmenden Blatt in das kühle Wasser. Sehnsüchtig verfolgt er es mit seinen Blicken und gewahrt endlich ein niedliches Schildkrötchen, das aus dem Grunde hurtig dahin schreitet und im nächsten Augenblick im Schlamm oder unter Wasserpflanzen sich verbirgt. Wohl mag es eine Stunde währen, bevor es wieder zum Vorschein kommt, um zu atmen, und unser Naturforscher muß, wie der Jäger auf dem Anstand, jede Bewegung, jedes Geräusch vermeiden. Da sieht er endlich hier und dort ein Köpfchen aus dem Wasserspiegel hervortauchen; lebhaft glänzen die beiden klugen, schwarzen Äuglein, und langsam rudert das Tier, fast ohne das Wasser zu kräuseln, ans Land heran und eben auf die Stelle zu, wo sein eifriger Beobachter sitzt: denn alle seelisch niedrig stehenden Tiere erkennen die Gegenwart eines Menschen oder eines andern belebten Wesens nur an dessen Bewegungen. Eine Schildkröte würde im Freien vom Wasser aus ebenso leicht auf die dargebotene Hand steigen als auf den Stein oder auf die Erde daneben, vorausgesetzt, daß man sich vollkommen ruhig hält. Soll der Forscher zugreifen? Gewiß, denn ein etwaiger Biß kann nicht viel schaden. Freudig hält er das zappelnde Tier in seiner Hand, eilt auch bald mit seiner Beute nach Haus und zeigt dem ersten amerikanischen Freunde, dem er begegnet, seinen glücklichen Fund. Wenn dich dies befriedigen kann, sagt der Yankee lächelnd, so kannst du Tausende haben.«

In der Tat, Amerika ist das Land der Schildkröten; aber auch Asien ist reich an ihnen und Afrika wenigstens nicht arm. Da, wo es in warmen Ländern Wasser gibt, fehlen sie nicht.

Alle Sumpfschildkröten leben nur in feuchten Gegenden, die meisten im Wasser der langsam fließenden Flüsse, der Teiche und Seen; im Meer hat man sie, so viel mir bekannt, noch niemals beobachtet. Sie dürfen als trefflich begabte Wassertiere bezeichnet werden. Ihr Gang auf festem Land ist unbeholfen und langsam, obschon bedeutend schneller als der aller eigentlichen Landschildkröten, ihre Bewegung im Schwimmen dagegen ungemein rasch und auffallend gewandt. Man sieht sie ruhig auf der Oberfläche des Wassers liegen oder umherschwimmen, beim geringsten, verdächtig erscheinenden Geräusch aber blitzschnell in die Tiefe tauchen, um in demselben Augenblick im Schlamm oder unter Wurzeln sich zu verbergen. Bei ihrer Jagd entfalten sie eine Schwimmfähigkeit, die in Erstaunen setzt. Sie nähren sich hauptsächlich von tierischen Stoffen, und zwar von kleineren Säugetieren, Vögeln, Kriechtieren, Lurchen, Fischen und wirbellosen Tieren, nehmen wahrscheinlich auch, solange sie tierische Beute gewinnen können, Pflanzenstoffe nicht an, ziehen wenigstens in der Gefangenschaft Fleisch im weitesten Sinne Kartoffeln oder Brot entschieden vor. Stundenlang schwimmen sie auf der Oberfläche des Wassers, die Augen nach unten gerichtet, einem nach Beute suchenden Adler vergleichbar, und sorgfältig suchen sie den unter ihnen liegenden Grund des Gewässers ab. Erspähen sie eine Beute, so lassen sie einige Luftblasen aufsteigen, beschleunigen ihr Rudern und sinken zur Tiefe hinab, um gierig nach dem sie verlockenden Bissen zu schnappen, der, einmal mit den scharfen, niemals nachlassenden Kiefern gepackt, einen Augenblick später mit einem kräftigen Ruck des nach vorn jählings sich ausstreckenden Kopfes verschlungen wird. Einzelne sind wahrhaft gefährliche Raubtiere, die sich nicht bloß auf kleinere Beute beschränken, sondern selbst an die Vögel von der Größe einer Hausente wagen oder, gereizt, ohne Bedenken sogar den Menschen angreifen und unter Umständen gefährlich verwunden. Tristram erfuhr zu seinem nicht geringen Erstaunen, daß afrikanische Sumpfschildkröten von ihm erlegte oder verwundete Schwimmvögel in die Tiefe zogen, auch die einmal gepackte Beute nicht wieder losließen, ja, an größeren Vögeln so fest sich einbissen, daß man sie mit letzteren aus dem Wasser ziehen konnte. Unter den Fischen hausen sie noch weit ärger als unter den Vögeln, und überall, wo jene bereits Wert erlangt haben, benachteiligen sie den Menschen in nicht unempfindlicher Weise.

Ihre Sinnesfähigkeiten scheinen weit schärfer entwickelt zu sein als bei den Landschildkröten. Sie merken es sehr wohl, wenn sie beunruhigt werden, und einzelne offenbaren eine List und Vorsicht, die man ihnen gewiß nicht zutrauen möchte, wählen sich die am günstigsten gelegenen Schlupfwinkel und beachten klüglich gesammelte Erfahrungen. In der Gefangenschaft werden sie eher zahm als alle übrigen Schildkröten und lernen ihren Pfleger wirklich, wenn auch nur bis zu einem gewissen Grade kennen: sie gewöhnen sich an den Umgang mit den Menschen, ohne jedoch den einzelnen zu unterscheiden.

Bei herannahendem Winter graben sie sich ziemlich tief in den Boden ein und verbringen hier die ungünstige Jahreszeit in einem totähnlichen Zustand. Dasselbe tun sie in den Gleicherländern, da wo die Dürre ihnen ihre Wohngewässer zeitweilig austrocknet, während der dürren, winterlichen Jahreszeit. Müller sagt, daß sie an einzelnen Flüssen Nordamerikas die Ufer förmlich unterhöhlen. »Darum sind auch diese Winterlager leicht zu finden; denn es sieht aus, als ob eine Herde Schweine an solchen Stellen gewühlt habe.« Im Norden Amerikas kommen sie bei einem nicht zu spät eintretenden Frühjahr einzeln schon im April oder doch anfangs Mai aus ihrer Winterherberge wieder zum Vorschein und beginnen dann ihr Sommerleben, zunächst das Fortpflanzungsgeschäft.

Die Begattung dauert bei ihnen tagelang, und während der Dauer derselben sind sie für alles andere abgestorben; ihre gewöhnliche Vorsicht und Schüchternheit verläßt sie gänzlich. »Ich habe«, bemerkt Müller, »die gemalte Sumpfschildkröte Amerikas während der Begattung auf der Oberfläche des Wassers schwimmend gefunden und sie mittels eines Netzes leicht herausfischen können, da sie sich nicht im geringsten stören ließ.« Sie hängen und halten, mit den Brustschildern gegeneinander gekehrt und mit den Beinen umklammert, so fest zusammen, daß ziemlich bedeutende Kraft angewendet werden muß, um sie auseinander zu reißen. Kurze Zeit später gräbt das Weibchen Löcher in die Erde oder in den Sand und legt in diese ihre sechs bis acht Eier ab.

Diese Eier sind für manche Völkerschaften von erheblichem Nutzen, wie überhaupt die Bedeutung der Sumpf- und Flußschildkröten für den menschlichen Haushalt nicht unterschätzt werden darf. Bates erzählt, daß er in Ega, am Amazonenstrom, fast das ganze Jahr hindurch von Schildkröten gelebt und sie sehr satt bekommen habe, zuletzt ihr Fleisch gar nicht mehr riechen konnte und deshalb zuweilen genötigt war, wirklichen Hunger zu leiden. Jeder Hauseigentümer besitzt dort einen kleinen Teich, in welchem die gefangenen Tiere bis zur Zeit des Mangels, d. h. bis zum Eintritt der Regenzeit, gehalten werden. Zu ihrer Jagd verwendet man Netze und Pfeile, deren Spitze beim Eindringen sich vom Schafte trennt, mit diesem aber durch eine lange Schnur verbunden bleibt. Der Schaft schwimmt auf dem Wasser, wird von dem herbeirudernden Jäger aufgenommen und angezogen, bis das Tier nahe zur Oberfläche emporsteigt; dann schießt man diesem unter Umständen noch einen zweiten Pfeil in den Leib und schafft es nunmehr ans Land. Die eingeborenen Frauen verstehen Schildkrötenfleisch auf verschiedene Weise, aber vortrefflich zuzubereiten.

Die meisten Tierpfleger behandeln die verhältnismäßig sehr unempfindlichen Sumpfschildkröten gewöhnlich insofern falsch, als sie denselben während des Winters nicht die nötige Wärme gewähren. Diejenigen, die man im Freien hält, graben sich selbst in den Schlamm ein und bilden sich dadurch eine ihnen zusagende Winterherberge; während hingegen die, die im Zimmer leben müssen, nur in gleichmäßig erhaltener Wärme einen Ersatz für diese ihnen fehlende Schlafkammer finden können. »Seit mehreren Jahren«, schreibt Effeldt, ein eifriger und kenntnisreicher Liebhaber, »bekam ich nordamerikanische Sumpfschildkröten, aber sie starben regelmäßig im Winter. Die wenigen, die diese Zeit überlebten, fraßen währenddem nichts und magerten dabei so bedeutend ab, daß sie im Frühjahr sicher zugrunde gingen. Endlich kam ich auf den Einfall, das Wasser auch im Winter lauwarm zu halten, weil ich beobachtet hatte, daß meine Schildkröten selbst im Sommer nur dann Nahrung zu sich nahmen, wenn das Wasser lauwarm war. Nun ließ ich einen Ofen setzen, auf welchem ich meine Gefangenen unterbringen konnte, und das Ergebnis hiervon war so günstig, daß alle meine Sumpfschildkröten, von der kleinsten bis zur größten, nicht allein jeden Tag fraßen, sondern sich um ihr Futter rissen, so daß ich die größten Arten allein füttern mußte. Bald wurden sie so zahm, daß sie, wenn ich mich dem Gefäß näherte, die Köpfe in die Höhe streckten und sich aus der Hand mit rohem Fleisch füttern ließen.« Dasselbe Verfahren beobachten neuerdings alle achtsamen Liebhaber, die gefangene Schildkröten am Leben erhalten wollen. Wärme ist und bleibt die hauptsächlichste Bedingung für glückliches Gedeihen unserer Tiere, und man kann in dieser Beziehung kaum zu viel, leicht aber zu wenig tun. Junge Sumpfschildkröten erzieht man, laut Fischer, am sichersten, wenn man sie in möglichst hellen Behältern, in Glasgefäßen, unterbringt, auch in diesen das Wasser lauwarm erhält und den Tieren, die rohes Fleisch oder Fische noch nicht verdauen können, zunächst kleine Krebse, Weichtiere, Würmer, Frosch- und Fischlaich, Ameisenpuppen und dergleichen reicht, erst später zur Fütterung mit Wasserasseln, Flohkrebsen, Kaulquappen und Fischchen übergeht und die halb erwachsenen endlich an Fleisch gewöhnt. Fische werden, nach meinen Erfahrungen, auch von erwachsenen Sumpfschildkröten dem Fleische von Vögeln und Säugetieren vorgezogen.

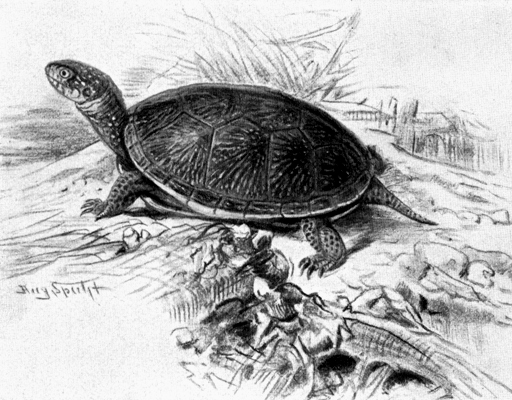

Teichschildkröte ( Emys orbicularis)

Unter den Sumpfschildkröten beschränken wir uns auf die Schilderung unserer einheimischen Art. Der Rückenschild der Pfuhlschildkröten ( Emys), zu denen sie gehört, ist mäßig gewölbt, eine Nackenplatte und doppelte Schwanzplatte vorhanden, der mit jenem durch ein Knorpelband verbundene Brustschild breit, vorn aus zwölf Platten und zwei beweglichen Stücken zusammengesetzt; doch sind letztere zu klein, als daß sie die Öffnung des Rückenschildes vollständig schließen könnten. Die Vorderfüße haben fünf, die Hinterfüße vier Krallen, die einen wie die anderen wohl entwickelte Schwimmhäute. Glatte Haut bekleidet den Kopf, wogegen die Beine, zumal die vorderen mit großen Schuppen bedeckt sind. Dem ziemlich langen Schwanz fehlt der die Spitze vieler Schildkröten umhüllende Nagel.

Unsere Teichschildkröte ( Emys orbicularis) erreicht eine Gesamtlänge von 35 Zentimeter, wovon 10 Zentimeter auf den Schwanz zu rechnen sind, der Panzer hat eine Länge von 20 Zentimeter. Die ungepanzerten Teile sind auf schwärzlichem Grunde hin und wieder mit gelben Punkten, die Platten des Rückenpanzers auf schwarzgrünem Grunde durch strahlig verlaufende, gleichsam gespritzte Punktreihen von gelber Färbung gezeichnet, die des Brustschildes schmutzig gelb, unregelmäßig und spärlich braun gepunktet oder strahlig geflammt, alle in Färbung und Zeichnung vielfachen Abänderungen unterworfen.

Als die wahre und vielleicht ursprüngliche Heimat der Teichschildkröte muß man den Osten und Südosten unseres Erdteiles ansehen. Sie ist gemein in Griechenland, Dalmatien und der Türkei, in Italien, einschließlich seiner Inseln, sowie in der südlichen Schweiz, in den Donautiefländern und Ungarn, aber auch in Südfrankreich, kommt ebenso in Spanien, Portugal und Algerien und nicht minder in einem ausgedehnten Teil des russischen Reiches, nach Osten hin bis zum Syr-Darja, ja selbst in Persien vor. In Deutschland bewohnt sie fließende und stehende Gewässer in Brandenburg, Schlesien, Posen, West- und Ostpreußen, Mecklenburg, Sachsen und Bayern, namentlich das Gebiet der Elbe, Oder und Weichsel, in Bayern aber die Donau bis Passau. In der Havel und Spree ist sie, obgleich sie nur stellenweise regelmäßig beobachtet wird, nicht selten, in der südlichen Oder und Weichsel ebensowenig; der Ostsee dagegen nähert sie sich nicht. Heute ist sie natürlich überall seltener geworden, kommt aber in vielen Seen des östlichen Deutschlands noch öfter vor. Herausgeber. Unter allen Schildkröten dringt sie am weitesten nach Norden vor, verbreitet sich auch über ein ausgedehnteres Gebiet als irgendeine ihrer Verwandten.

Die Teichschildkröte zieht stehende oder langsam fließende, seichte und trübe Gewässer rasch strömenden Flüssen und klaren Seen vor. Übertags verläßt sie, um sich zu sonnen, das Wasser nur an gänzlich ungestörten, ruhigen Orten, hält sich auch still und lautlos mehr oder weniger auf einer und derselben Stelle auf; kurz vor Sonnenuntergang wird sie rege und scheint von jetzt ab während der ganzen Nacht tätig zu sein. Während der Wintermonate vergräbt sie sich im Schlamm; Mitte April kommt sie, falls die Witterung nur einigermaßen günstig ist, wieder zum Vorschein und macht sich mehr als sonst durch ein sonderbares Pfeifen, das wohl der Paarungsruf sein mag, bemerklich. Auch ist sie vorsichtig und taucht, wenn sie im Wasser schwimmt, beim geringsten Geräusch sofort unter. In ihrem heimischen Element zeigt sie sich sehr behend, aber auch auf dem Land keineswegs tölpelhaft. Ihre Nahrung besteht in Regenwürmern, Wasserkerfen, Schnecken; sie stellt jedoch auch den Fischen nach und wagt sich selbst an ziemlich große, denen sie Bisse in den Unterleib versetzt, bis das Opfer entkräftet und dann vollends von ihr bewältigt wird. An Gefangenen beobachtete Marcgrave, daß sie den getöteten Fisch sodann ins Wasser zogen und ihn bis auf die Gräten auffraßen. Bei dieser Zerlegung der Beute wird oft deren Schwimmblase abgebissen und kommt zur Oberfläche des Wassers empor: findet man also auf einem Gewässer die Schwimmblasen von Fischen umhertreiben, so darf man mit aller Sicherheit annehmen, daß Teichschildkröten vorhanden sind. In der Gefangenschaft erhält man sie bei gutem Wohlsein viele Jahre lang, wenn man ihnen Fische, Schnecken und Regenwürmer füttert; sie werden auch bald so zahm, daß sie aus der Hand fressen, gewöhnen sich an bestimmte Lagerplätze und fallen im erwärmten Raume nicht in Winterschlaf; während sie, wenn man ihnen einen kleinen Teich in einem umschlossenen Garten anweist, mit Beginn der kühlen Jahreszeit sich vergraben.

Über die Fortpflanzung der Pfuhlschildkröten, zumal über das Eierlegen, hat Miram in sehr eingehender Weise berichtet. Zwar sind die Ergebnisse seiner Beobachtungen im wesentlichen dieselben, die auch bei anderen Schildkröten gewonnen wurden, Miram schildert jedoch so ausführlich, wie keiner vor ihm, und verdient, daß seine Mitteilungen vollständig wiedergegeben werden. Behufs wissenschaftlicher Untersuchungen hielt gedachter Forscher geraume Zeit viele lebende Schildkröten in seinem durch eine Mauer abgeschlossenen Garten, der in Ermangelung eines Teiches mit einer in die Erde eingegrabenen, als Wasserbecken dienenden Mulde versehen war. Bauern der Umgegend von Kiew brachten ihm aus nahen Seen und Teichen so viele Pfahlschildkröten als er wünschte, jedoch fast nur erwachsene, höchst selten junge, die meisten immer im April und Mai. Häufig kam es vor, daß die eingelieferten Tiere im Garten Eier fallen ließen; Miram gewährte ihnen deshalb Freiheit und konnte bald beobachten, daß die trächtigen Weibchen die höchste Stelle des Gartens, dessen Boden mit Sand gemischter Lehm war, aufsuchten, um hier ihre Nester zu graben.

Das Eierlegen findet immer abends vor Sonnenuntergang, gegen sieben oder acht Uhr statt; da aber gleichzeitig das Graben und Zudecken des Nestes vor sich geht, so dauert dasselbe fast die ganze Nacht hindurch. Am 28. Mai 1849, einem sehr warmen, schönen Sommertage, nach anhaltender Dürre, legten zu gleicher Zeit fünf Schildkröten ihre Eier und fanden sich an besagter Stelle schon um sieben Uhr abends ein. Sie versammelten sich nicht innerhalb eines engen Raumes, sondern hielten sich in sehr bedeutender Entfernung voneinander. Nachdem sie sich einen bequemen, von allen Pflanzen freien Platz erwählt, entleerten sie eine ziemlich beträchtliche Menge Harn, wodurch der Erdboden, wenn auch oberflächlich, doch einigermaßen erweicht wurde, und fingen nun an, mit dem Schwanz, dessen Muskeln straff angezogen waren, eine Öffnung in die Erde zu bohren, und zwar so, daß die Spitze des Schwanzes fest gegen den Boden gedrückt wurde, während der obere Teil desselben kreisförmige Bewegungen ausführte. Durch dieses Bohren entstand eine kegelförmige, oben weitere, unten engere Öffnung, in welche die Schildkröten, um den Boden zu erweichen, noch mehrmals kleine Mengen von Harn fließen ließen. Nachdem diese Öffnung ausgebohrt war und eine Tiefe erlangt hatte, die fast den ganzen Schwanz aufnahm, begannen sie mit den Hinterfüßen, das Loch weiter zu graben. Zu diesem Zweck schaufelten sie abwechselnd bald mit dem rechten, bald mit dem linken Hinterfuß die Erde heraus, wobei sie dieselbe jedesmal an dem Rand der Grube nach Art eines Walles aufhäuften. Bei diesem Vorgang wirkten die Füße ganz wie Menschenhände; die Schildkröten kratzten mit dem rechten Fuß von rechts nach links und mit dem linken Fuß von links nach rechts abwechselnd, sozusagen, jedesmal eine Hand voll Erde aus, legten sie sorgfältig in einiger Entfernung vom Rande der Grube im Kreise nieder und arbeiteten so lange fort, als die Füße noch Erde erreichen konnten. Der Körper war während dieser ganzen Zeit fast unbeweglich, der Kopf nur zum kleineren Teil aus dem Brust- und Rückenschild herausgetreten. Auf diese Weise brachte jede Schildkröte eine Höhle zustande, die etwa zwölf Zentimeter Durchmesser hatte, im Inneren aber bedeutend weiter wurde und daher beinahe eiförmig sich gestaltete. Der ganze Vorgang hatte bis dahin wohl eine Stunde und darüber gedauert.

Ohne ihre Stellung zu verändern, begann die Schildkröte unmittelbar darauf mit dem Eierlegen, das nicht minder merkwürdig war. Es trat nämlich aus der Afteröffnung ein Ei hervor, das von der, man möchte sagen, Handfläche des Hinterfußes vorsichtig aufgefangen wurde, die es, indem der Fuß in die Höhle hinablangte, auf den Boden derselben herabgleiten ließ. Hierauf zog sich der eben in Tätigkeit gewesene Fuß zurück, und der andere fing auf dieselbe Art ein zweites aus dem After heraustretendes Ei auf, es ebenso wie das vorhergehende in der Höhle bergend; so abwechselnd nahm bald der eine, bald der andere Hinterfuß ein Ei ab, um es in das Nest hinabzuführen. Die Schale der Eier war beim Hervortreten zum Teil noch weich, erhärtete aber rasch an der Luft. Ihre gewöhnliche Anzahl war neun, nur selten weniger; einmal nur hat Miram ihrer elf von einer Schildkröte legen sehen. Da die Eier sehr schnell aufeinander folgten, oft schon nach einer Minute, seltener nach einer Pause von zwei bis drei Minuten, so dauerte das Eierlegen ungefähr eine viertel, selten eine halbe Stunde.