|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

An das Ende der Klasse stellen wir die Taucher, die Fischvögel, wie man sie vielleicht nennen könnte. Ihre Merkmale haben allgemeine Gültigkeit. Alle, ohne Ausnahme, kennzeichnen sich durch gestrecktwalzigen, aber doch kräftigen Leib mit weit hinten angesetzten Beinen, mittellangem Halse, mäßig großem Kopfe, kleinen, d.+h. kurzen, schmalen und spitzigen Flügeln, die bei einzelnen zu wahren Flossen werden, und einem dicht anliegenden, zwar reichen, aber harten, glatten Gefieder. Der Schnabel ist verschieden gestaltet, bald dick pfriemenförmig, bald messerklingenartig, weil seitlich sehr zusammengedrückt, stets jedoch kurz, kaum mehr als kopflang, hart und scharfschneidig, der drei- oder vierzehige Fuß entweder mit Schwimmhäuten oder Schwimmlappen ausgerüstet, die immer nur die drei Vorderzehen verbinden. Der Schwanz kann gänzlich fehlen und ist, wenn vorhanden, stets kurz und sanft gerundet. Die Befiederung zeichnet sich durch Kleinheit und dichte Stellung der Federn aus. Diese wie die Daunen haben einen Afterschaft. Als Farben herrschen Schwarz und Weiß in grellem Gegensatz vor; Prachtfarben sind jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen.

Der Fischgestalt entsprechend, herbergen die Taucher vorzugsweise im Meere, gehören jedoch nicht zu den Weltbürgern im eigentlichen Sinne des Wortes. Einzelne Familien werden allerdings in allen Gürteln der Erde vertreten; die große Mehrzahl hingegen haust in der Nähe der Pole, die gestaltenreichere Halbscheid im Norden, die andere im Süden. Diejenigen, die auf Binnengewässern leben, werden zum Wandern genötigt; die Kinder des Meeres können höchstens als Strichvögel angesehen werden. Auf dem Lande sind sie fremd, besuchen es auch nur dann, wenn der Fortpflanzungstrieb in ihnen sich regt.

Ihre Ausrüstung gestattet ihnen, alle Tagesgeschäfte schwimmend abzutun; schwimmend und tauchend erwerben sie sich ihre Nahrung, schwimmend und tauchend wandern sie, wenigstens die meisten von ihnen, schwimmend ruhen sie sich aus, putzen sie sich ihr Gefieder, vergnügen und überlassen sie sich dem Schlafe. Viele von ihnen fliegen noch recht gut, obschon es scheinen will, als wären die Fittiche viel zu schwach, die Last des Leibes zu tragen, als müsse das schwirrende Flügelschlagen sie rasch ermüden; einzelne können gehen, einzelne in gewissem Sinne sogar klettern: bei allen aber dienen die Füße hauptsächlich zum Schwimmen, und bei vielen werden auch die Flügel mehr zum Tauchen im Wasser als zum Durchschneiden der Luft verwendet. Entsprechend einem so einseitigen Leben sind ihre Begabungen entwickelt.

Fische und Krustentiere, ausnahmsweise Kerfe, bilden ihre Nahrung. In den Mägen einzelner hat man auch Pflanzenstoffe gefunden, und einige verschlingen, sonderbar genug, ihre eigenen Federn: beides aber muß als Ausnahme gelten. Alle erwerben sich die Beute durch eigene Jagd.

Einige Taucher nisten einzeln, die meisten gesellig; jene legen mindestens, diese höchstens zwei Eier. Wenn die Brutzeit herankommt, streben sie vom hohen Meere her gewissen, seit Menschengedenken alljährlich benutzten Brutstellen zu: Felsenwänden, an deren Fuße die Brandung sich bricht, einzeln aus der See sich erhebenden Bergen und Inseln. Es schwimmt, es rudert, es fliegt herbei in dichten Zügen, in unbeschreiblichem Gewimmel. Hunderte gesellen sich zu Tausenden, Tausende zu Hunderttausenden, alle getrieben von demselben Drange. Um die Berge schwirrt und summt es ohne Unterbrechung, scheinbar ohne Rast, ohne Ruhe, auf den Vorsprüngen und Gesimsen drängt sich das unzählbare Heer, das den ganzen Berg in ein Festgewand kleidet. Jeder Raum wird benutzt, jede Spalte bewohnt, jeder Ritz in Besitz genommen, die Torfrinde, das mürbe Gestein durchwühlt, untergraben. Unbeschreibliches Leben regt sich, und dennoch herrscht ewiger Frieden unter der Gemeinde, die an Anzahl die unserer größten Städte übertrifft.

*

An erster Stelle mögen die Steißfüße oder Lappentaucher ( Podicipidae) Erwähnung finden. Sie gehören dem gemäßigten Gürtel an, verbreiten sich nicht weit nach Norden, aber auch nicht weit nach Süden hin, bewohnen stehende, ausnahmsweise auch wohl langsam fließende Gewässer, die am Rande mit Schilf und Rohr umgeben sind, und lassen sich nur ausnahmsweise zeitweilig auf dem Meere sehen. »Keine andere Vogelart«, sagt Naumann, »ist so ganz Wasser- oder Schwimmvogel wie sie, da auch nicht eine bis jetzt bekannt wurde, die nicht, wenigstens zu gewissen Zeiten, länger oder kürzer auf dem Lande verweilte. Die Lappentaucher gehen nur in höchster Bedrängnis auf das Land; doch bleiben sie ganz nahe am Wasser, um, überrascht, sich sogleich wieder in dasselbe stürzen zu können. Bei allen ihren Handlungen bedürfen sie das Wasser, selbst sich in Flug zu setzen und fliegend in die Luft zu erheben, weil sie dies nicht anders können als mit einem kurzen Anlaufe von der Wasserfläche. Ihre Lebensweise teilt sich in Schwimmen und Tauchen, und wenn andere Schwimmvögel sich erholen, ausruhen, sonnen wollen und sich dazu an das Ufer oder sonst ein festes Plätzchen begeben, bleiben die Lappentaucher auf dem Wasserspiegel und erreichen dasselbe schwimmend. Der Ruhe gänzlich überlassen, liegt ihr Rumpf so wenig eingetaucht auf der Wasserfläche wie ein Stück Kork; die Beine werden in die Höhe gehoben und auf die Tragfedern längs den Flügeln gelegt; der Schnabel wird zwischen Rücken und Schulterfedern gesteckt. So ruhen und schlafen sie bei stillem Wetter, auf ruhiger Spiegelfläche, gewöhnlich weit vom Lande. Ist das Wasser aber nicht ganz ruhig, so daß sie befürchten müssen, der Luftzug möge sie in die Nähe des Ufers treiben, so lassen sie dabei die Beine in das Wasser hängen und verstehen es meisterlich, vermutlich durch ganz eigene Bewegungen, immer auf derselben Stelle zu bleiben.« Unter der Wasserfläche forteilend, bewegen sie sich so rasch, daß ein am Ufer dahingehender Mensch mit ihnen nicht gleichen Schritt zu halten vermag. Dabei strecken sie sich lang aus und rudern nun mit aller Kraft ihrer Füße vorwärts. Ein leichter Ruck bringt sie unter die Oberfläche, ein Stoß von unten nach oben wieder in die Höhe. Sie schwimmen in jeder Lage des Leibes und tauchen diesen nach Belieben ins Wasser ein. In tiefster Ruhe liegen sie flach auf den Wellen, bei einiger Aufregung schon etwas tiefer unter der Oberfläche, bei Furcht tauchen sie. Um ihr Gefieder einzufetten, nehmen sie die wunderbarsten Stellungen an, legen sich auf eine Seite, erheben sich fast senkrecht, so daß man ihre Beine beinahe bis zu den Zehen außerhalb des Wassers sieht, ziehen den Hals bald ein oder stecken die Knie weit von sich usw. So leicht es ihnen wird, sich schwimmend zu bewegen, so schwer fällt es ihnen, aus festem Lande eine Stellung einzunehmen oder zu gehen. Zum Fluge können sie sich, nach Naumanns Beobachtungen, vom festen Boden aus nicht erheben, wohl aber nach einem längeren Anlaufe vom Wasserspiegel aus. Der lange Hals und Kopf werden gerade nach vorn, die breiten Füße gerade nach hinten ausgestreckt und die Flügel sehr rasch flatternd bewegt. So streben sie in gerader Linie vorwärts, erreichen bald eine verhältnismäßige Höhe und fördern sich so schnell, daß man darüber sich verwundern muß. Sie steuern mit den Füßen und sind also imstande, ihre Flugrichtung beliebig abzuändern; die kurzen Flügel gestatten ihnen aber nicht, zu schweben: deshalb werfen sie sich auch beim Niedersetzen in schiefer Richtung auf das Wasser herab und fallen mit hörbarem Geräusch auf dessen Oberfläche.

Das stattlichste Mitglied ist der Haubensteißfuß oder Haubentaucher ( Podiceps cristatus). Im Hochzeitskleid trägt der Kopf seinen Schmuck, einen oben geteilten, zwei Hörner bildenden Federbusch und einen aus prächtigen, langen, zerschlissenen Federn zusammengesetzten Kragen, welcher die Kopfseiten und die Kehle umgibt. Der Oberkörper ist glänzend schwarzbraun, ein Spiegel auf dem Flügel, der durch die Armschwingen gebildet wird, die Wangengegend wie die Kehle weiß, der Kragen rostrot, am Rande schwarzbraun, der Unterleib glänzend atlasweiß, seitlich rostfarben und schwarzgraulich gefleckt, das Auge karminrot, der Zügel rot, der Schnabel blaßrot, der Fuß auf der äußeren Seite dunkel hornfarben, auf der inneren Seite horngelblichweiß. Im Winterkleide sind Busch und Kragen noch nicht ausgebildet; auf dem Oberkörper mischt sich dem Schwarzbraun tiefes Grau bei; das Rostrot des Kragens und das Rostbraun der Seiten sind matter. Das Weibchen unterscheidet sich durch geringere Größe von dem Männchen. Die Länge beträgt fünfundneunzig, die Breite sechsundsechzig, die Fittichlänge achtzehn Zentimeter.

Vom sechzigsten Grade nördlicher Breite an südlich bemerkt man den Haubensteißfuß auf geeigneten Seen und Gewässern überall in Europa, nicht selten in Deutschland, häufig auf den Seen des Südens. Im Norden erscheint er im Frühling nach der Schneeschmelze, gewöhnlich also im April, und verweilt bis höchstens zu Ende des November im Vaterlande; da aber, wo die See nicht friert, zieht er nach dem Meer hinaus und überwintert hier, folgt auch wohl der Küste bis nach Südeuropa und Nordafrika. In Griechenland und in Spanien lebt er ständig jahraus jahrein. In Nordwestafrika tritt er ebenfalls noch regelmäßig auf; in Ägypten bemerkt man ihn immer einzeln und selten. Ebenso häufig als Europa bewohnt er Mittelasien oder Nordamerika, von Sibirien aus bis Südchina und Japan, von Nordamerika bis zu dem Süden der Vereinigten Staaten wandernd.

Er erscheint im Frühjahr paarweise, vereinigt sich aber im Herbst gern zu größeren Gesellschaften, die zuweilen fünfzig und mehr Stück zählen können und gemeinschaftlich die Reise nach dem Süden antreten. Während des Sommers bezieht er größere Teiche oder Seen, welche stellenweise mit Rohr und Schilf bewachsen sind. Er verlangt eine Wasserfläche von ziemlicher Ausdehnung, so daß er in der Mitte des Wasserspiegels wenigstens vor dem Schrotgewehre sicher ist. Mehr als andere Arten noch hält er sich im Wasser auf; denn das Stehen und Gehen wird ihm beschwerlicher als den kleinen Verwandten. Im Schwimmen und Tauchen steht er keinem von diesen nach; was ihm an Gewandtheit abgeht, ersetzt er durch Ausdauer. Nach Naumanns Beobachtungen durchmißt er unter Wasser in einer halben Minute mehr als sechzig Meter. Der Flug geschieht verhältnismäßig schnell, geht in gerader Linie fort und verursacht ein hörbares Rauschen. Unter seinen Familienverwandten ist er der vorsichtigste und scheueste. Zu andern Vögeln gesellt er sich nicht oder doch nur auf kurze Zeit; während der Brutzeit mag er selbst mit seinesgleichen nichts zu tun haben. Es kommt vor, daß mehrere Pärchen auf einem und demselben Gewässer nisten; dann aber behauptet jedes streng sein Gebiet und vertreibt aus diesem andere Pärchen.

Die kräftige, weitschallende Stimme ist vielfach verschieden. Mit einem oft wiederholten »Kökökök« unterhalten sich beide Geschlechter; ein lautes »Kraor« oder »Kruor« vertritt gleichsam den Gesang anderer Vögel, wird wenigstens hauptsächlich während der Brutzeit vernommen und schallt, als ob es der Wasserspiegel verstärke und weiter fortpflanze, daß man es nach Naumanns Versicherung unter dem Luftzuge auf eine Wegstunde weit vernehmen kann. In der Nähe des Nestes schreien die Haubensteißfüße übrigens nicht oder doch nur selten. Um so lebhafter rufen sie vor und nach der Begattung, aber auch nur, wenn sie keinen Menschen in der Nähe wissen. Untereinander sind die Gatten eines Paares überaus zärtlich.

»Je nachdem das Rohr früher oder später eine gewisse Höhe erlangt hat,« so berichtet Naumann, »macht das Paar Anstalt zum Brüten. Das Nest wird in der Nähe von Rohr, Schilf oder Binsen, stets nahe am Rande des Wassers und weit vom Lande entfernt, oft ganz frei mitten im Wasser, angelegt und dann an einigen Halmen befestigt. Seine Breite beträgt etwa dreißig, die Höhe ungefähr fünfzehn Zentimeter. Die Mulde ist ungemein platt, anscheinend bloß durch die Last des liegenden Vogels nach und nach eingedrückt. Das Ganze gleicht einem aufgeworfenen, zufällig vom Winde zusammengewehten, schwimmenden Klumpen faulender Wasserpflanzen so vollkommen, daß es ein Ungeübter nie für das Nest eines Vogels ansehen wird. Es ist nicht allein zu bewundern, daß dieser nasse Klumpen den ziemlich schweren Vogel trägt, sondern noch mehr, daß er beim Auf- und Absteigen desselben nicht aufkippt.« Obgleich letzterer das Nest mit einer gewissen Vorsicht besteigt, rutschend nämlich, wirft er doch zuweilen ein und das andere Ei in das Wasser. Vier halb in der Nässe liegende, durchschnittlich zweiundfünfzig Millimeter lange, fünfunddreißig Millimeter dicke, anfänglich reinweiße, bald aber schmutzig lehmgelb sich färbende Eier, zuweilen eines mehr, manchmal eines weniger, bilden das Gelege. Beide Geschlechter brüten abwechselnd ungemein eifrig und bekunden warme Liebe zur Brut; namentlich das Weibchen gebärdet sich, wenn man sich dem Neste naht, überaus ängstlich, stößt klagende Laute aus und setzt seine Sicherheit ohne Bedenken aufs Spiel. Wenn man sich nähert, verläßt es die Eier, bedeckt sie aber beim Abgehen in großer Eilfertigkeit mit Neststoffen, entfernt sich nicht weit und kehrt sobald als irgend tunlich wieder zurück. Nimmt man ihm ein Ei nach dem andern weg, ehe es brütet, so kann man es nach und nach dahin bringen, ihrer zwanzig und mehr zu legen. Die Jungen werden von beiden Eltern geführt; doch übernimmt der Vater hauptsächlich das Amt des Wächters. Anfänglich werden den Küchlein kleine Kerbtierlarven mit dem Schnabel vorgehalten, später nur auf das Wasser gelegt, gleichzeitig sie im Tauchen unterrichtet. Fische, die zu groß sind, verspeisen die Alten, nachdem sie die fruchtlosen Bemühungen der Jungen, sie zu verschlucken, angesehen haben, schließlich selbst, erjagen dafür aber dann kleinere. Lassen die Jungen aus Mangel an Geschicklichkeit die Nahrung fallen, so fangen die Alten diese wieder auf. Die Jungen sind, wie Jäckel schildert, zumal in früher Jugend äußerst niedliche Wesen. »Es gewährt dem Naturfreunde lebhaftes Vergnügen, das Familienleben dieser Vögel zu beobachten und zu sehen, wie bald eines, bald mehrere Junge, ermüdet von dem noch ungewohnten, lange anhaltenden Schwimmen überhaupt oder namentlich von dem oft starken Wellenschlage der breiten Wasserfläche, der Mutter auf den Rücken steigen, und wie diese späterhin durch Untertauchen ihrer Bürde sich wieder entledigt, oder wie die Jungen, wenn sie etwas von den Eltern abgekommen sind, ängstlich und laut piepen und pispern, wie sie von den Alten durch Vorlegen von Nahrung gefüttert oder auch im Tauchen unterrichtet werden.« Gegen fliegende Räuber verteidigen die Eltern ihre Küchlein mit Heldenmut.

Der Haubensteißfuß nährt sich in der Freiheit ausschließlich von Fischen, obwohl er größere Kerbtiere keineswegs verschmäht. Auf Brutteichen kann er deshalb einigen Schaden anrichten; da, wo man größere Fische hält, kommt derselbe jedoch nicht in Betracht und wird von dem Nutzen, welchen der Vogel gewährt, jedenfalls aufgewogen. Das Fleisch ist allerdings nicht eßbar, der Federpelz aber gegenwärtig wieder sehr schätzbar und in der Tat ein so kostbares Kleidungsstück, daß man die Verfolgung, die der Vogel erdulden muß, wenigstens entschuldigen kann.

In der Gefangenschaft hält sich der Haubensteißfuß, wenn man ihm kleine Fische reichen kann, monatelang. Auf einem kleinen Teiche wird er bald heimisch, mit seinem Pfleger nach wenigen Tagen vertraut und schließlich so zahm, daß er auf den Ruf herbeikommt und das ihm vorgeworfene Futter zu sich nimmt. Schwierig wird seine Erhaltung nur im Winter; denn er geht bei starkem Frost regelmäßig zugrunde.

Unter den übrigen in Europa vorkommenden Arten ist der Rothalssteißfuß ( Podiceps griseigena) die größte: seine Länge beträgt sechsundvierzig, die Breite achtzig, die Fittichlänge achtzehn Zentimeter. Oberkopf, Nacken und Hinterhals sind schwarz, schwach grünlich glänzend, Krone und Kehle sowie die mit mäßig langen Federn bekleideten Wangen aschgrau, letztere schmal graulichweiß umsäumt, Vorder- und Seitenhals lebhaft kastanienbraunrot, die graulichschwarzen Oberteile durch lichtere Federsäume, die atlasweißen Unterteile seitlich durch dunkelgrauliche Schaftstriche und Federränder gezeichnet, die Schwingen schwärzlich, die inneren, einen schmalen Spiegel bildenden Armschwingen aber weiß. Das Auge ist karminrot, der Schnabel an der Wurzel gelb, im übrigen schwarz, der Fuß außen schwarzgrün, innen grünlichgelb. Dem Winterkleid fehlt das Rostrot am Halse. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich über alle nördlichen Länder der Erde.

Der Hornsteißfuß ( Podiceps cornutus) zeichnet sich durch seinen außerordentlich entwickelten Kopfkragen aus. Dieser, bis auf den breiten, dunkel feuerfarbenen, oberseits schwefelgelb eingefaßten Zügelstreifen, ebenso Hinterhals und Oberseite sind schwarz, Vorderhals, Kropfgegend und Seiten lebhaft braunrot, die Unterteile atlasweiß, die Schwingen graubraunschwarz, teilweiße reinweiß. Das Auge ist lebhaft rot, der Schnabel glänzend schwarz, an der Spitze wie an der Wurzel des Unterschnabels pfirsichblütrot, der Fuß bläulich weißgelb, über den Gelenken dunkelgrün. Im Winterkleid sind die Kopfschmuckfedern nicht entwickelt, die rostrote Färbung der Unterseite nicht vorhanden. Die Länge beträgt dreiunddreißig, die Breite zweiundsechzig, die Fittichlänge fünfzehn Zentimeter. Das Verbreitungsgebiet umfaßt den gemäßigten Gürtel der Erde.

Der Ohrensteißfuß ( Podiceps auritus) ist annähernd ebenso groß wie der vorstehend beschriebene, ihm sehr ähnliche Verwandte. Der Kopf, mit Ausnahme eines breiten ins Rötliche übergehenden Zügelstreifens, Hals und Oberteile sind schwarz, Oberbrust und Seiten lebhaft braunrot, Brust- und Bauchmitte atlasweiß, die Hand-, innersten Armschwingen und oberen Flügeldeckfedern graulichschwarz. Das Auge ist lebhaft rot, der vorn sanft aufwärts gebogene Schnabel schwärzlich-, der Fuß graugrün. Dem Winterkleid fehlt der Kopfschmuck. Das Verbreitungsgebiet umfaßt den gemäßigten Gürtel der Alten Welt.

Unser häufigster Lappentaucher ist der Zwergsteißfuß ( Podiceps minor). Im Hochzeitskleid ist das Gefieder des Oberkörpers glänzend schwarz, mit bräunlichem Schimmer, das des Unterkörpers grauweiß, dunkler gewölkt; die Kehle und eine Stelle vor dem Auge sind schwärzlich, die Kopf- und Halsseiten sowie die Gurgel kastanienbraunrot. Das Auge ist rötlichbraun, die Zügel gelbgrün, der Schnabel an der Wurzel gelbgrün, an der Spitze schwarz, der Fuß außen schwärzlich, innen hellhornfarben. Im Herbstkleid ist die Oberseite mehr braungrau, die Unterseite atlasweiß, Kopf und Hals hellgrau. Die Länge beträgt fünfundzwanzig, die Breite dreiundvierzig, die Fittichlänge zehn Zentimeter.

Das Verbreitungsgebiet des Zwergsteißfußes ist ungefähr dasselbe wie das seines größeren Verwandten. Im nördlichen Deutschland erscheint er im März, verweilt, solange die Gewässer offen sind, und wandert dann nach Süden, findet aber bereits in Südeuropa eine geeignete Winterherberge. Stille, mit Schilf und Rohr teilweise bewachsene Teiche und geeignete Stellen in größeren Brüchen und Morästen bilden seinen Lieblingsaufenthalt; Gewässer mit klarem Wasser meidet er, weil er seine Nahrung, die hauptsächlich in Kerbtieren und deren Larven besteht, in schlammigen und trüben Gewässern reichlicher findet als in jenen.

Sein Wesen und Betragen ist das aller Steißfüße. Im Schwimmen und Tauchen bekundet er die Meisterschaft seiner Familienglieder; sein Flug aber ist schlecht: er fliegt deshalb auch sehr ungern und mit ungemein schnellen, kurzen Schwingungen, fast schwirrend, Naumann sagt, wie eine Heuschrecke. Mit dem Menschen verkehrt auch er, wenigstens bei uns zulande, nicht gern; in der Winterherberge dagegen ist er wenig scheu, treibt sich oft in unmittelbarer Nähe der Dörfer umher und läßt unbesorgt den Jäger nahen. Bei Gefahr versucht er stets, durch Untertauchen sich zu retten. Wenn er geängstigt wird, schwimmt er einer mit Pflanzen dicht bedeckten Stelle zu, steckt zwischen denselben den Schnabel hervor und verweilt übrigens verborgen solange, als es ihm nötig scheint. Seine Stimme ist ein kurzes, pfeifendes »Bib« oder »Bibi«, das zuweilen, namentlich in der Paarungszeit, so oft wiederholt wird, daß es trillerartig klingt.

Das Nest steht zwischen Schilf, Binsen, Gräsern und andern Pflanzen, niemals versteckt, gewöhnlich vielmehr frei, aber immer vom Teichrande möglichst entfernt, ist ein ebenso unordentlich zusammengeschichteter Klumpen wie das der andern Art, verhältnismäßig aber größer und muldet sich oben seicht ein. Zu Ende April oder Anfang Mai findet man in ihm drei bis sechs kleine, längliche, durchschnittlich sechsunddreißig Millimeter lange, fünfundzwanzig Millimeter dicke, ursprünglich weiße Eier, deren spätere Färbung ebenfalls durch die Nestpflanzen bestimmt wird. Beide Gatten brüten abwechselnd zwanzig bis einundzwanzig Tage lang, zeigen sich äußerst besorgt um die Brut und führen, lehren und beschützen sie in derselben Weise wie ihre Verwandten.

*

Im Meere werden die Steißfüße durch die Seetaucher ( Colymbidae) vertreten. Diese Vögel unterscheiden sich von den Lappentauchern durch ihre bedeutendere Größe, den kürzeren Hals, größeren Kopf und stärkeren Schnabel, die mit vollen Schwimmhäuten ausgerüsteten Füße, die kurzen, hartfederigen Flügel und die äußerst dichte und knappe Befiederung, die hinsichtlich der Färbung nach Alter und Jahreszeit abändert.

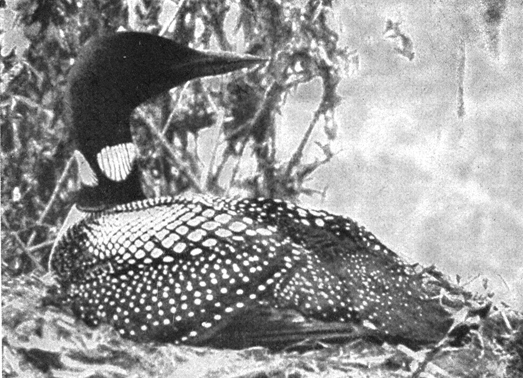

Obenan steht der Eistaucher ( Colymbus glacialis). Das Gefieder des Hochzeitskleides ist oben und an den Seiten dunkelschwarz, mit weißlichen, fensterartigen Flecken geziert, am Kopf und Hals grünlichschwarz, in der Mitte des letzteren durch ein vorn und hinten unterbrochenes, aus schwarz und weißen Längsstreifen gebildetes Halsband und einen ähnlich gefärbten Querstreifen, der an der Vorderseite des Halses steht, gezeichnet, an den Seiten der Oberbrust schwarz und weiß in die Länge gestreift, übrigens auf der Unterseite atlasweiß. Das Auge ist hellbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß außen grau, innen rötlich fleischfarben. Im Winterkleid ist das Gefieder oben und an den Seiten schwärzlich ohne weiße Fensterchen, unten weiß, an den Kropfseiten schwarz in die Länge gefleckt, in der Jugend ähnlich, jedoch ohne die letzteren Flecke. Die Länge beträgt fünfundneunzig bis einhundert, die Breite einhundertfünfzig, die Fittichlänge zweiundvierzig, die Schwanzlänge sechs Zentimeter. Der Polartaucher ( Colymbus arcticus), der oft mit dem Eistaucher verwechselt wird, auch dieselben Namen führt, ist kleiner, diesem aber sehr ähnlich gefärbt und gezeichnet. Die Länge beträgt siebenundsiebzig, die Breite einhundertdreißig, die Fittichlängeachtunddreißig, die Schwanzlänge sechs Zentimeter.

Rotkehltaucher ( Colymbus septentrionalis)

Der Rotkehltaucher endlich, der auch Lom, Ententaucher, Nordseetaucher, Sternlumme und Spießgans genannt wird ( Colymbus septentrionalis), ist der kleinste von allen:

seine Länge beträgt fünfundsechzig, die Breite einhundertzehn, die Fittichlänge dreißig, die Schwanzlänge sieben Zentimeter. Sein Gefieder ist auf Kopf- und Halsseiten aschgrau, am Hinterhalse schwarz und weiß gestreift, am Vorderhalse glänzend kastanienbraunrot, auf dem Rücken braunschwarz, auf der Unterseite weiß, an den Kropf- und Brustseiten schwarz in die Länge gefleckt. Das Auge ist hell braunrot, der Schnabel schwarz, der Fuß dunkelbraun, innen blaugrau, auf den Schwimmhäuten dunkler.

Der Eistaucher bewohnt den hohen Norden, im Sommer ungefähr bis zum sechsundsiebzigsten Grade der Breite und höchstens bis zum neunundfünfzigsten Grade nach Süden hin, insbesondere die Meeresküsten von Grönland, Spitzbergen und des europäischen und asiatischen Rußland, einzelner Islands, der Färinseln, Orkaden und Hebriden, streicht im Winter, jedoch selten, bis in unsere Gegenden hinab und besucht dann gelegentlich die deutschen Flüsse. Der Polartaucher scheint mehr dem Osten anzugehören, ist in Europa, mit Ausnahme des nördlichen Rußland, überall selten, in Sibirien hingegen häufig, ebenso im hohen Norden Amerikas Brutvogel und besucht auf seiner Winterreise Süd- und Westrußland, Dänemark, Deutschland und Holland. Der Rotkehltaucher endlich findet sich in denselben Gegenden, hat jedoch ungefähr den Verbreitungskreis beider vorher genannten Arten zusammengenommen.

Eistaucher ( Colymbus glacialis)

In ihrem Wesen und Betragen ähneln sich alle Seetaucher in so hohem Grade, daß es genügt, wenn wir uns auf eine Schilderung der Lebensweise des zuletzt erwähnten beschränken. Er ist wie seine Verwandten ein echter Seevogel, der nur während der Fortpflanzungszeit und im Winter auf dem Zuge süße Gewässer aufsucht, im übrigen stets im Meere sich aufhält und hier seinen Fischfang eifrig betreibt, vortrefflich schwimmt und vollendet taucht, aber auch rasch und anhaltend fliegt. Alle Seetaucher durchrudern mit größter Leichtigkeit weite Strecken, liegen nach Belieben flach auf der Oberfläche oder senken ihren Rumpf so tief ein, daß nur ein schmaler Streifen vom Rücken sichtbar bleibt, fördern sich behaglich langsam oder mit einer erstaunlichen Schnelligkeit, verschwinden ohne ersichtliche Anstrengung, auch ohne jegliches Geräusch in der Tiefe, strecken sich hier lang aus, drücken das Gefieder dicht an, klemmen die Flügel an den Leib und schießen, bloß mit den Füßen rudernd, pfeilschnell durch das Wasser, bald in dieser, bald in jener Richtung, bald seicht unter der Oberfläche, bald in einer Tiefe von vielen Faden. Sie schwimmen mit den schnellsten Fischen um die Wette: denn sie bemächtigen sich derselben; sie schwimmen und tauchen vom ersten Tage ihres Lebens an und später bei jeder Veranlassung, da sie sich sicherer im Wasser fühlen als selbst in hoher Luft fliegend. Auf dem festen Lande sind sie fremd. Allerdings betreten auch sie das Land zuweilen, gewiß aber weniger als die meisten übrigen Vögel, vielleicht mit alleiniger Ausnahme der Steißfüße. Und dann betreten sie dasselbe auch nicht, sondern rutschen nur vom Wasser aus auf das Trockene; denn zu einem Gange im gewöhnlichen Sinne des Wortes, ja selbst zu aufrechtem Stehen sind sie unfähig. Der Flug ist viel besser, als man meinen möchte, wenn man den schweren Leib mit den kleinen Fittichen vergleicht. Zwar müssen die Seetaucher erst einen tüchtigen Anlauf nehmen, wenn sie sich erheben wollen; haben sie jedoch erst eine gewisse Höhe gewonnen, so eilen sie sehr rasch dahin, obgleich sie die kurzen Fittiche mit sehr schnellen Schlägen fortwährend bewegen. Außerordentlich schön ist der Flug, wenn sich die Vögel, wie sie es regelmäßig tun, von den hohen Küstenbergen herab in das Meer stürzen. Sie regen dann die Flügel nur so viel, wie eben nötig ist, um eine schiefe Flugrichtung zu ermöglichen, und schießen unter sausendem Geräusch, sich bald auf die eine, bald auf die andere Seite wendend, wirklich pfeilschnell in die Tiefe hinab und versenken sich unmittelbar darauf im Wasser. Alle Seetaucher und so auch der rotkehlige zeichnen sich durch ihre laute Stimme von andern Seevögeln aus. Die meisten Forscher nennen die Töne, die sie hören lassen, unangenehm und widerlich, während ich sagen muß, daß ich das laute, klangvolle Rufen stets gern vernommen habe, obgleich ich nicht leugnen will, daß das Knarren rauh und das darauffolgende Schreien oft heulend klingt. Die durchdringende Stimme des Eistauchers soll, nach Faber, ein schauderhaftes Echo in den umliegenden Bergen hervorrufen und den Wehklagen eines Menschen in Lebensgefahr ähneln; die Stimme des rotkehligen Seetauchers nennt derselbe Naturforscher hart, schnarrend und laut jammernd, wogegen ich sie als einen wilden Meeresgesang bezeichnen möchte, wie ihn ein Vogel erlernt, der Stürmen und Wellentosen lauscht. Alle mir bekannten Arten rufen und schreien in sehr ähnlicher Weise, so daß es recht schwer hält, sie an der Stimme zu unterscheiden.

Gewöhnlich meiden die Seetaucher jedes fremdartige Geschöpf soviel wie möglich, verkehren überhaupt wenig mit andern Wesen, lieben nicht einmal ihresgleichen. Sehr häufig trifft man sie einzeln an, während der Brutzeit allerdings treuinnig verbunden in Paaren, aber kaum zwei Paare auf einem und demselben Teiche und nur ausnahmsweise ein Paar auf solchem, der bereits von andern Vögeln bewohnt wird. Während des Zuges oder in Gefangenschaft halten sie sich immer entfernt von andern Schwimmvögeln, und wenn diese sich ihnen nähern, hauen sie auch wohl nach ihnen; hämisch und boshaft aber kann man sie eigentlich nicht nennen. In die Enge getrieben, verteidigen sie sich wütend und bringen mit dem scharfen Schnabel ernsthafte Wunden bei; ihre Angriffe haben auch scheinbar etwas Tückisches, weil sie so schnell erfolgen; ihr Gebaren läßt sich jedoch kaum mit dem der Reiher vergleichen und gewiß nicht boshaft nennen.

Ich zweifle, daß ein Seetaucher etwas anderes als Fische zu sich nimmt; solange er sich auf dem Meere befindet, hält er sich gewiß ausschließlich an diese. Seine außerordentliche Schwimm- und Tauchfertigkeit macht es ihm leicht, sich mit der nötigen Nahrung zu versorgen, um so mehr, als man ihn eigentlich nicht zu den gefräßigen Tieren rechnen, vielmehr als einen anspruchslosen Vogel bezeichnen kann. Er fängt seine Beute durch schnelles Nachjagen im Wasser oder holt sie sich vom Grunde desselben empor. Kleine Fische schlucken sie selbstverständlich ganz hinab; aber schon solche von der Größe eines Herings verursachen ihnen Beschwerden. Aus dem Betragen der Gefangenen kann man schließen, daß sie nur lebende Beute verzehren; denn diejenigen, welche man eben fing, wollen anfänglich gar nicht ans Futter, nehmen mindestens vom Grunde des Wassers oder vom Lande keinen Fisch auf und müssen erst nach und nach an das ihnen widerliche Fischaas gewöhnt werden, indem man ihnen die kleinen Fische einzeln zu- und so ins Wasser wirft, daß es aussieht, als ob sie sich bewegen. Dagegen fressen die frischgefangenen sofort, nachdem man sie in ein größeres Wasserbecken brachte, wenn dieses mit lebenden Fischen besetzt ist: sie beginnen zu tauchen und unwillkürlich dabei zu jagen.

Alle Seetaucher wählen zum Brüten kleine, stille Süßwasserteiche unweit der Küste, zuweilen jedoch solche, die in bedeutender Höhe über dem Meere liegen. Auf den Lofoten beobachtete ich viele Pärchen des Rotkehltauchers, die meisten hoch oben auf den kleinen Alpseen, und zwar auf solchen, die nach Versicherung der Norweger arm an Fischen waren, bezüglich gar keine beherbergten; in der Tundra der Samojodenhalbinsel dagegen sah ich die genannte Art wie den Polartaucher meist auf größeren und fischreichen Wasserbecken. Dort bewohnte das Paar stets je einen Teich für sich, hier solchen manchmal in Gemeinschaft anderer Vögel, insbesondere Enten und Möwen. Während der Fortpflanzungszeit vernimmt man die schallende Stimme öfter als sonst, namentlich dann, wenn das Paar aus der Höhe herab sich in das Meer stürzt, um hier zu fischen, wie es regelmäßig allabendlich geschieht. Die Nester stehen auf kleinen Inseln der Gewässer oder, wo diese fehlen, am Ufer, immer sehr nahe am Wasser und werden aus dürrem Schilf- und Riedgrase liederlich zusammengeschichtet, auch durchaus nicht verborgen anlegt, so daß man den brütenden Vogel von weitem sehen kann. Zwei langgestreckte, durchschnittlich fünfundsiebzig Millimeter lange und siebenundfünfzig Millimeter dicke, stark- und festschalige, grobkörnige, jedoch etwas glänzende, auf düster ölgrünem Grunde mit dunkel aschgrauen Unterflecken und rötlich schwarzbraunen Oberflecken, Punkten und Tüpfeln gezeichnete Eier bilden das Gelege des Rotkehltauchers. Beide Gatten brüten abwechselnd mit gleichem Eifer und übernehmen auch gemeinschaftlich die Führung der Jungen. Gegen Ende Mai findet man die Eier, Ende Juni gewöhnlich die Jungen. Ist der Brutteich selbst fischreich, so verlassen beide Alten die Jungen nicht, während sie dies abwechselnd tun, wenn sie nach dem Meere fliegen müssen, um hier sich zu ernähren; wahrscheinlich tragen sie dann auch den Jungen Speise zu. Letztere zeigen sich vom ersten Tage ihres Lebens an sehr geschickt und suchen sich ihre Nahrung selbst, werden jedoch von den Alten unterrichtet und ebenso auch unterhalten; erst nachdem sie flügge geworden sind, verlassen sie den Ort der Kindheit, fliegen auf das Meer hinaus und leben nun ganz wie die Alten.

*

Flügeltaucher ( Alcidae) heißen unter sich übereinstimmende, tauchfertige Seevögel, deren Merkmale in dem kräftigen Leibe, kurzen Halse, dicken Kopfe, mäßig langen, sehr verschieden gestalteten Schnabel, den mäßig hohen, seitlich zusammengedrückten, dreizehigen, mit großen Schwimmhäuten ausgerüsteten Füßen, den kurzen, schmalen, ausnahmsweise verkümmerten Flügeln, dem kurzen Schwanze und weichen, meist zweifarbigen Gefieder zu suchen sind.

Alle Flügeltaucher gehören dem Nördlichen Eismeere und den mit ihm zusammenhängenden Buchten und Straßen an, verbreiten sich wenigstens nach dem Süden hin nur hier und da über den Polarkreis, obgleich sie diesen bei ihren Wanderungen im Winter regelmäßig zu überschreiten pflegen. Sie sind echte Meervögel, die eigentlich nur während der Brutzeit am Lande sich aufhalten, übrigens alle Geschäfte im Wasser verrichten. Sie schwimmen und tauchen mit ausgezeichneter Fertigkeit, fliegen meist verhältnismäßig noch immer gut, gehen zwar ungern, jedoch ziemlich rasch, und zwar mehr auf der Sohle, als rutschend auf der Fußwurzel. Ihre Sinne sind scharf, die übrigen Geisteskräfte keineswegs in dem Grade verkümmert, wie man gewöhnlich annimmt, weil man vergißt, daß die Vögel nur zu einseitiger Ausbildung derselben Gelegenheit haben. Fische und Krebse, die auch in sehr bedeutenden Tiefen erjagt werden, bilden die ausschließliche Nahrung aller Flügeltaucher. Alle leben und fischen gern gemeinschaftlich, und alle schlagen sich während der Brutzeit in größeren oder kleineren Scharen zusammen, einzelne Arten in solche, die Hunderttausende von Paaren zählen mögen. Für die Bewohner des Nordens sind die Flügeltaucher, insbesondere aber die Lummen und Alken, wirkliche Vögel des Segens. Eine Art macht neben dem Seehunde das Hauptnahrungsmittel der Bewohner mehrerer Ansiedlungen Südgrönlands aus, und Hungersnot würde entstehen, wenn dieser Vogel einmal sich nicht mehr in der gewöhnlichen Anzahl einstellen wollte.

Das liebenswürdigste Mitglied der Familie ist unzweifelhaft die Teiste oder Grilllumme ( Uria grylle), Vertreter der Sippe der Lummen ( Uria). Sie kennzeichnet sich durch geringe Größe, verhältnismäßig langen, schlanken, geraden, nur an der Spitze des Oberkiefers abwärts gebogenen, unten kaum merklich eckigen Schnabel, weit nach hinten stehende Füße, kleine, schmale, spitzige Flügel mit starken Schwingen, kurzen, abgerundeten, aus zwölf bis vierzehn Federn zusammengesetzten Schwanz und kurzes, dichtes, zerschlissenes, samtartiges Kleingefieder, das sich nach Alter und Jahreszeit wesentlich verändert. Im Hochzeitskleide ist die Teiste bis auf ein reinweißes Flügelschild samtschwarz grünlich schillernd, das Auge braun, der Schnabel schwarz, der Fuß korallrot. Die Federn, die das erwähnte Schild bilden, sind an der Wurzel schwarz. Im Winterkleide ist die Unterseite weiß und schwarz gefleckt. Die Länge beträgt vierunddreißig, die Breite siebenundfünfzig, die Fittichlänge siebzehn, die Schwanzlänge fünf Zentimeter.

Die Teiste verbreitet sich über den hohen Norden der Erde und lebt als Brutvogel zwischen dem achtzigsten und achtundfünfzigsten Breitengrad. Innerhalb dieses Gürtels ist sie gemein, obwohl man sie selten in Scharen, vielmehr meist paarweise oder einzeln findet. Nur da, wo das Meer gefriert, ereignet es sich zuweilen, daß sie sich in außerordentlich großer Anzahl an den Wuhnen im Eise zusammenfindet. Mit Beginn des eigentlichen Winters tritt sie eine mehr oder weniger regelmäßige Wanderung an, die sie in südlichere Gegenden und so auch alljährlich an unsere nördlichen Küsten bringt. In das Innere der Länder verfliegt sie sich äußerst selten.

Der Anblick der Teiste ist immer erfreulich, mag man sie nun auf den Felsenblöcken sitzen, richtiger kleben, oder schwimmen und tauchen oder fliegen sehen. Sitzend pflegt sie sich auf die Fußwurzeln niederzulassen, den Rumpf ziemlich aufrecht zu halten und dabei Hals und Kopf in anmutigen Wendungen zu bewegen. Im Schwimmen ist sie sehr behend, obgleich sie gewöhnlich den Rumpf nicht tief einsenkt, vielmehr leichter als alle Verwandten auf der Oberfläche liegt. Beim Rudern zeigt sie oft die hübschen roten Füße über dem Wasser. Wenn sie tauchen will, führt sie mit beiden Füßen einen kräftigen Stoß aus, stürzt sich kopfüber ohne jegliches Geräusch ins Wasser, öffnet sofort nach dem Eintauchen die Flügel und rudert nun mit diesen und mit den Füßen weiter, hält jedoch höchstens zwei Minuten, ohne Luft zu schöpfen, unter Wasser aus. Im stillen, klaren Meere kann man sie auf weithin mit den Blicken verfolgen, irrt sich aber gewöhnlich in der Durchsichtigkeit des Wassers und überschätzt die Tiefe, zu der sie hinabsteigt. Der Flug ist verhältnismäßig leicht, obschon die Flügel ebenfalls mit sehr raschen Schlägen, gleichsam schwirrend, bewegt werden müssen. Beim Aufstehen vom Wasser nimmt sie einen kurzen Anlauf; hat sie jedoch einmal eine gewisse Höhe gewonnen, so fliegt sie viel rascher fort, als man anfangs vermutet, und steigt schnell zu einer bedeutenden Höhe, beispielsweise zu den Felsen, empor. Beim Niederlassen auf das Wasser breitet sie die Flügel, ohne sie eigentlich zu bewegen. Die Stimme unterscheidet sie von allen Verwandten: denn sie ist kein Knarren wie bei diesen, sondern ein Pfeifen, das man durch die Silbe »Jip« ungefähr ausdrücken kann. In ihrem Betragen zeigt sie sich sanft, gutmütig und verträglich. Auf den Brutplätzen sieht man sie jedoch stets einzeln unter den übrigen, jedes Paar in treuer Gemeinschaft. Wenn der Jagdfalk über die Vogelberge streicht und alles Lebende in Todesangst versetzt, wenn alle Lummen und Alken so eilig wie möglich dem Meere zufliegen, erhebt sich auch die Teiste, um schleunigst im Wasser ihre Rettung zu suchen; wenn aber ein Mensch den Brutplatz besucht, kann er mindestens bis auf fünfzehn, oft bis auf zehn Schritte an das Pärchen herangehen, ohne es aufzuscheuchen.

Anfang März erscheinen die Teisten auf den Vogelbeizen, auf kleineren höchstens drei, vier Paare, auf den größeren mehrere, selten jedoch über zwanzig oder dreißig von ihnen an solchen Orten, die Millionen von Lummen beherbergen. Jedes Paar erwählt eine passende Ritze oder Felsenspalte und legt hier auf den kiesigen Boden die beiden verhältnismäßig großen, durchschnittlich sechs Zentimeter langen, vier Zentimeter dicken, eiförmigen, grobkörnigen, glanzlosen, auf trübweißem oder bläulichgrünem Grunde mit vielen aschgrauen Flecken und rundlichen oder länglichen braunen und schwarzbraunen Oberflecken, Tüpfeln und Punkten gezeichneten Eier, selten vor Mitte April, oft erst im Mai. Nimmt man, wie es auf den zugänglichen Vogelbergen überall geschieht, das erste Gelege weg, so brüten die Paare zum zweiten Mal, legen dann aber nur ein einziges Ei. Männchen und Weibchen brüten abwechselnd und sitzen zuletzt so fest auf dem Neste, daß man sie mit der Hand wegnehmen kann. Nach vierundzwanzigtägiger Bebrütung kommen die Jungen in einem dichtflaumigen, graulichen Daunenkleide zur Welt und erhalten nun als erste Nahrung Sandwürmer, Schlammfische, kleine Sandaale und dergleichen zugeschleppt, bis sie das Futter der Alten, Fische und Krebse aller Art, genießen können. Im Daunenkleide verstehen die Teisten wohl zu schwimmen, nicht aber zu tauchen: letzteres lernen sie erst, wenn sie ein vollständiges Federkleid erhalten haben.

Grönländer und Isländer bemächtigen sich der Teisten, wenn sie können; die Norweger nehmen ihnen bloß die Eier weg, behelligen sie im übrigen aber nicht. Außer dem Menschen stellen Edelfalken und Raubmöwen ihnen nach. Faber sah auch einen Seeadler auf eine Gesellschaft dieser Vögel stoßen und so lange zum Tauchen nötigen, bis er sie ermüdet hatte und einen ergreifen konnte. Große Raubfische sollen ihnen ebenfalls gefährlich werden. Die Jagd hat kaum Schwierigkeiten, weil die geringe Scheu der Vögel jede beliebige Annäherung gestattet. Das Fleisch schmeckt tranig, läßt sich aber so zubereiten, daß es wenigstens genießbar wird; das der Jungen erhält man in Lappland öfters aufgetischt und lernt es mit der Zeit recht gern essen. Außerdem benutzt man die Federn zur Füllung von Betten. Am höchsten schätzt man die Eier, die auch uns wirklich lecker vorkommen, wenn wir uns einmal an den ihnen noch anhängenden etwas eigentümlichen Geschmack gewöhnt haben. In der Gefangenschaft lassen sich die Teisten leider nicht erhalten.

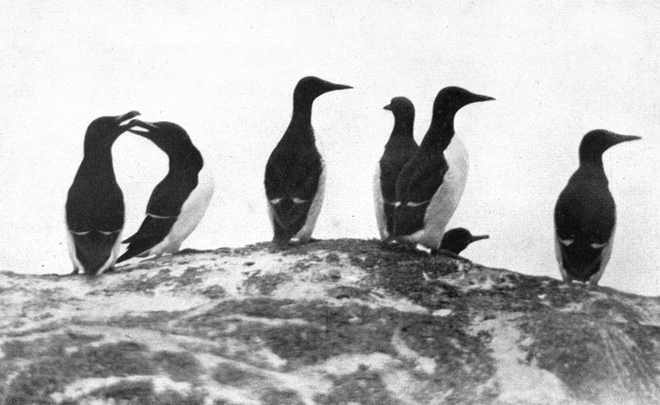

Die mit zwei Verwandten auch bei uns vorkommende Trottellumme ( Uria troile) ist die bekannteste Lumme. Kopf, Vorderhals und Oberkörper sind samtbraun, die Spitzen der Oberarmfedern weiß, so daß dadurch eine lichte Binde entsteht, die Unterteile weiß, an den Seiten braun in die Länge gestreift. Im Winterkleide sind auch der Vorderhals und teilweise die Hinterwange weiß. Das Auge ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß bleigrau, außen dunkler. Die Länge beträgt sechsundvierzig, die Breite zweiundsiebzig, die Fittichlänge einundzwanzig, die Schwanzlänge sechs Zentimeter.

Die ihr nahe verwandte, gleichgroße Ringellumme ( Uria ringvia) unterscheidet sich im Hochzeitskleid; hauptsächlich durch einen weißen Ring um das Auge und einen von ihm aus nach dem Hinterkopfe zu verlaufenden Streifen.

Die Polarlumme ( Uria bruennichii) endlich weicht von beiden durch kürzeren, stärkeren Schnabel und einen auf der oberen Mundkante vom Winkel bis zum Nasenloche reichenden gelblichweißen Streifen ab.

Alle Lummen leben in den nördlichen Meeren der Erde, brüten jedoch einzeln auch in gemäßigten Gürteln und kommen während des Winters regelmäßig in diese herab. Trottel- und Polarlummen hausen auf Island, während hier die Ringellumme noch nicht gefunden wurde; es scheint also, daß die drei Arten zwar ungefähr dieselben Grade der Breite, aber verschiedene Längengrade bewohnen, daß namentlich die Ringellumme mehr dem Westen angehört. Auch sie nähern sich nur während der Brutzeit dem Lande und leben außerdem im hohen Meere, die meisten jahraus jahrein mehr oder weniger in einer und derselben Gegend. Sie schwimmen sehr geschickt und senken dabei den Leib ungefähr bis zur Grenze der weißen Unterseite ins Wasser, tauchen meisterhaft und rudern unter Wasser mit Flügeln und Füßen äußerst schnell und gewandt, können auch mehrere Minuten lang in der Tiefe unter Wasser verweilen, fliegen mit schwirrenden Schlägen rasch durch die Luft, nicht gern aber weit in einem Zuge und nur, wenn sie sich zu ihrem Neste begeben wollen, in bedeutender Höhe über dem Wasser, sonst meist dicht über den Wellen fort. Nur wenn sie sich ins Wasser stürzen, gleiten sie fast ohne Flügelschlag fort, so z.+B. von der Höhe ihrer Berge herab in einer geraden Linie dem Meere zu; dabei halten alle soviel als möglich denselben Strich ein, so daß es scheint, als ob aus den auf- und niedersteigenden Vögeln eine förmliche Bedachung rings um den Berg gebildet werde. Außer der Brutzeit sieht man sie nie in dieser Weise fliegen, vielmehr nur schwimmen und tauchen oder höchstens zu kurzen Flügen sich erheben und bald wieder in die Wellen versenken. Ihr Gang geschieht gewöhnlich rutschend, indem sie auf der Fußsohle schwerfällig fortgleiten; zuweilen jedoch laufen sie wie tanzend auf den Zehen fort, müssen aber dann die Flügel zu Hilfe nehmen, um sich im Gleichgewicht zu erhalten, so daß also ihr Lauf eher ein unvollkommenes Fliegen als ein Gehen genannt werden kann. Die Stimme ist ein ausgedehntes Schnarren und Plärren, das aber sehr verschieden betont wird und demnach entweder wie »Oerrr« oder »Err« zu klingen scheint; auch ein heulender oder miauender Ton wird zuweilen vernommen. Die Jungen pfeifen.

Derjenige, der einen von Lummen besetzten Vogelberg besuchte, wunderte sich nicht mehr darüber, daß man diese Vögel als dumm bezeichnet. In der Tat zeigen sie sich als außerordentlich harmlose oder vertrauensselige Geschöpfe, insbesondere dann, wenn sie sich am Lande befinden. Auch während sie schwimmen, lassen sie ein Boot oft nahe an sich herankommen; auf den Brutplätzen achten sie kaum auf den Menschen. Hier kann man sich, ohne ihr Bedenken zu erregen, bis auf sechs oder vier Schritte nähern; man darf sich vor ihnen niederlassen, sie ansehen, sich zeichnend oder schreibend beschäftigen: sie fliegen nicht davon. Aber sie beweisen trotzdem dem aufmerksamen Beobachter deutlich genug, daß sie nur in gewissem Sinne als dumme Vögel bezeichnet werden dürfen. Der Mensch, der sie selten heimsucht, erregt keine Besorgnisse; ein Edelfalk hingegen räumt einen ganzen Vogelberg, sobald er sich sehen läßt, ein fern herbeiziehender Seeadler scheucht Tausende sofort in die Flucht. Auch sie also kennen ihre Feinde wohl, und wenn sie den Menschen nicht dazu rechnen, so geschieht es eben nur deshalb, weil sie denselben als solchen nicht ansehen. Unter sich leben sie höchst friedlich, und auch mit andern Vögeln, die ihnen nicht gefährlich werden können, halten sie gute Freundschaft. Sie ihrerseits behelligen keinen andern Bergvogel. Wer sie lieb gewinnen will, muß sie auf ihren Brutplätzen besuchen. Hierzu erwählen sie sich steil aussteigende Schären oder einzelne Felswände, die unmittelbar vom Gestade sich erheben und reich an Gesimsen, Vorsprüngen und Spalten sind, auch möglichst ergiebigen Fischfang gewähren. Wahrscheinlich ist das Meer in der Nähe dieser Brutfelsen besonders reich an Fischen und Krebsen, ihrer Nahrung, und möglicherweise beeinflußt die Himmelsgegend, nach der eine Wand oder ein Hauptteil des Berges liegt, die Wahl: jedenfalls muß man dieselbe als eine glückliche bezeichnen. Ausgang März oder Anfang April erscheinen sie in größeren oder kleineren Scharen auf den Bergen, und nunmehr beginnt das eigentümliche Leben und Gewimmel. Jetzt wird der Vogelberg in der Tat zu einem ungeheueren Bienenstocke. Eine Wolke von Vögeln umlagert ihn fortwährend; Tausende und Hunderttausende sitzen, scheinbar in Reihen geordnet, die weiße Brust dem Meere zugekehrt, auf allen Vorsprüngen, Winkeln, Spitzen, Gesimsen, überhaupt da, wo es einen Sitzplatz gibt, andere Hunderttausende fliegen von oben nach unten und von unten nach oben, andere Massen fischen und tauchen unten im Meer. Auch der größte Berg, die ausgedehnteste Felswand wird überfüllt mit Bewohnern; aber jeder einzelne begnügt sich, und niemals sieht man Streit um die Nistplätze entstehen. Die Paare hängen aus das innigste zusammen, sitzen, bevor die Eier gelegt wurden, beständig nebeneinander, liebkosen sich mit den Schnäbeln, reiben die Hälse gegeneinander, fliegen in demselben Augenblicke auf und in das Meer hinab, fischen gemeinschaftlich und kehren wieder zum Neste zurück. Das Weibchen legt nur ein einziges, aber sehr großes, etwa fünfundachtzig Millimeter langes, zweiundfünfzig Millimeter dickes Ei, das kreiselförmig gestaltet, starkschalig, grobkörnig und auf lichtem Grunde dunkler gefleckt und gezeichnet ist, aber so vielfach abwechselt, daß man unter hundert kaum zwei findet, die sich vollständig ähneln. Eigentliche Nester werden nicht gebaut, die Eier vielmehr ohne jegliche Unterlage auf das nackte Gestein gelegt, hier nicht einmal die gröberen Kiesel weggescharrt. Sofort nach dem Legen beginnt die Bebrütung, und dabei lösen sich nicht bloß die beiden Gatten eines Paares ab, sondern es finden sich auf allen Vogelbergen auch gutmütige überzählige Männchen, die sich mit wahrer Freude auf das unbesetzte Ei stürzen und es flugs ein wenig bebrüten. Nach dreißig- bis fünfunddreißigtägiger Brutzeit entschlüpft das Junge, ein Wesen, das eher einem grauschwarzen Wollklumpen als einem Vogel gleicht, aber rasch heranwächst, das Daunenkleid bald ablegt und binnen Monatsfrist bereits befiedert ist. Nunmehr vertauschen die Jungen ihre Felsensitze mit dem Meere, »ein Wechsel«, sagt Naumann, »der nicht ohne alle Gefahr ist, wie ein auffallendes, ängstliches Hin- und Hertrippeln, Schreien der Familie beim Herannahen der Katastrophe deutlich genug kundgibt. Das Junge stürzt sich, unter Führung der Alten, jetzt mit einem Sprunge von der Felsenkante auf das Meer hinab, taucht in demselben Augenblicke, als es das Wasser zum ersten Male berührt, auch gleich unter, wobei ihm die Alten ebenfalls folgen, und wenn es mit ihnen wieder heraufgekommen, drängt es unter lautem Pfeifen sich ängstlich an sie, wie wenn es Schutz bei ihnen suchen und auf ihren Rücken wollte, muß sich jedoch darein fügen, mit dem nassen Elemente nähere Bekanntschaft zu machen, wird nach öfterem Untertauchen mit den Alten auch bald vertrauter mit ihm. Sie geben ihm sofort Anleitung zum Selbstfangen seiner Nahrungsmittel, weil ihm dies von jetzt an allein überlassen bleibt, halten sich jedoch zu anderweitiger Beschützung zu ihm und geleiten es auf das Meer hinaus, wo man dann solche Alte mit ihren meist halberwachsenen Jungen und gewöhnlich mehrere Familien beisammen Wind und Wellen trotzen sieht. Manchem dieser Jungen bekommt jedoch der Sturz vom Felsen schlecht, namentlich solchen, die das Unglück haben, unten auf Steine zu fallen, an denen sie sogleich tot liegen bleiben.«

Die Vogelberge werden von den Menschen regelmäßig abgeerntet und gewähren je nach ihrer Größe und der Anzahl der auf ihnen brütenden Vögel eine mehr oder minder reichliche Ausbeute an Eiern und Jungen. Erstere versendet man im Norden ziemlich weit; letztere werden eingepökelt und für den Winter aufbewahrt. Auf den Färinseln hat sich eine eigene Kaste von Leuten gebildet, um die Berge auszunutzen, Vogelfänger, die keine Gefahr scheuen und dem Tode in hundertfacher Gestalt kühn ins Auge sehen müssen, von denen auch kaum einer auf dem Siechbette stirbt. Sie erklettern die Felsen von unten her oder lassen sich an langen Seilen von oben herab, schwingen sich an diesen bis fünfzehn Meter weit, um einen mit brütenden Vögeln bedeckten Absatz zu erreichen, fußen auf Gesimsen, die kaum für einen Vogel Raum genug haben, und machen das unmöglich Scheinende möglich.

Gefangene Lummen, die ich pflegte, gingen ohne Umstände an das Futter und schienen zwischen kleinen Fischen und Krabben keinen Unterschied zu machen. Mehrere Stunden täglich vergnügten sie sich mit Schwimmen auf dem Wasser; zum Tauchen aber entschlossen sie sich nicht. Wenn sie ermüdet waren, begaben sie sich auf das Land und drängten sich hier so dicht zusammen, daß sie nur einen einzigen Haufen bildeten. Niemals rutschten sie auf der Fußwurzel fort, gingen vielmehr stets auf den Zehen und nahmen nur zuweilen ihre Schwingen zu Hilfe; dann bewegten sie sich, tänzelnd, höchst zierlich, überraschend schnell und gewandt.

*

Die Forscher, die die kleinste aller Lummen, den Krabbentaucher ( Mergulus alle), lebend sahen, drücken sich übereinstimmend dahin aus, daß dieser Vogel zu den anmutigsten Kindern des Meeres gezählt werden muß. Durch den kurzen und dicken, oben gewölbten, an der Schneide sehr eingezogenen, vor der scharfen Spitze mit einem Einschnitte versehenen Schnabel, der bei alten Vögeln noch Furchen vor den eirunden Nasenlöchern zeigt, unterscheidet er sich von seinen Familienverwandten, denen er im übrigen ähnelt, und erscheint uns gewissermaßen als ein Übergangsglied zwischen den Lummen und Alken. Das Gefieder ist auf der Oberseite dunkel-, am Vorderhalse mattschwarz, auf der Unterseite weiß, in der Schenkelgegend braunschwarz längs gestreift; die Handschwingen und Steuerfeldern sind schwarz, die Armschwingen am Ende breit weiß gesäumt, die Achselfedern schmal weiß umrandet. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel matt-, der Fuß bläulichschwarz. Im Winterkleids ist auch die Kehle weißlich und der Hals tiefgrau. Die Länge beträgt fünfundzwanzig, die Breite zweiundvierzig, die Fittichlänge dreizehn, die Schwanzlänge drei Zentimeter.

Die Grönlandsfahrer nennen den Krabbentaucher, der sonst auch noch Alklumme, Rott und Murr heißt, den »Eisvogel«, weil sein massenhaftes Auftreten gewöhnlich die Nähe großer Eismassen andeutet. Um Spitzbergen, Jan-Mayen, Nowaja-Semlja ist er gemein, in Grönland häufig; auf Island kommt er stellenweise vor; weiter nach Süden hin gehört er zu den Seltenheiten, obgleich einzelne ebenfalls bis an unsere Küsten oder die Großbritanniens, Hollands und Frankreichs verschlagen wurden, ja bei Helgoland alljährlich einige im Winter vorkommen sollen. Auch er nähert sich dem Lande freiwillig bloß, um zu brüten, oder nach längeren Stürmen im Winter; bei gewöhnlichem Verlaufe der Dinge, auch bei sehr hohem Wellengange, schwimmt er wohlgemut auf den bewegten Wogen, schläft auf ihnen, den Schnabel zwischen den Schulterfedern verborgen, kurz, fühlt sich im Meere überall heimisch, wo er sich auch befinden möge.

Unter den Flügeltauchern ist der Krabbentaucher der beweglichste, munterste und gewandteste. Er geht auf den Zehen, verhältnismäßig rasch und geschickt, wenn auch mit kleinen, trippelnden Schrittchen, huscht behend zwischen den Steinen umher oder kriecht wie eine Maus in die Klüfte, schwimmt und taucht mit einer selbst in seiner Familie außerordentlichen Fertigkeit, verweilt zwei und mehr Minuten in der Wassertiefe und erträgt alle Unbill des Wetters lange Zeit, bevor er ermattet. Im Fluge ähnelt er mehr als seine Verwandten einem Kerbtiere, weil die kleinen Schwingen noch rascher bewegt werden als von jenen. Vom Wasser wie vom Lande erhebt er sich leicht und ohne Mühe, und ebenso gewandt fällt er wieder ein. Die Stimme scheint sehr mannigfaltig zu sein, da die Beobachter sie verschieden wiedergeben, die einen durch die Silbe »Gief«, die hellpfeifend klingen soll, die andern durch die Laute »Trr, trr, tet, tet, tet«. Scharen, die man bei Nebelwetter im Meere antrifft, vernimmt man schon viel eher, als man sie zu sehen bekommt, wie sich denn überhaupt der Krabbentaucher durch Lebhaftigkeit und Regsamkeit sehr zu seinem Vorteile auszeichnet. Im übrigen bekundet er sich in seinem Wesen als echte Lumme, zeigt sich also ebenso friedliebend, ebenso sorglos und unüberlegt wie die Verwandten.

Die Nahrung scheint vorzugsweise aus kleinen, nahe der Oberfläche lebenden Krebstieren zu bestehen; denn nur zuweilen findet man Überreste von Fischen im Magen. Bei ihrer Jagd sieht man die Krabbentaucher, über eine große Fläche des Meeres zerstreut, eifrigst schwimmen, tauchen, mit raschen Bewegungen des Kopfes Beute verfolgen und immer etwas aufnehmen.

Auf hochnordischen Inseln rotten sich diese Vögelchen während der Brutzeit ebenfalls zu unschätzbaren Scharen zusammen. An den Küsten Spitzbergens sieht man sie, laut Malmgren, überall in großer Menge und vernimmt von den Bergseiten, die sie sich erwählt haben, Tag und Nacht ihr ununterbrochenes Geschrei bis auf eine halbe Seemeile weit von der Küste. Jedes Pärchen sucht tief unter den niedergefallenen Felsstücken eine passende Niststelle und legt hier sein etwa fünfzig Millimeter langes, fünfunddreißig Millimeter dickes, weißes, bläulich schimmerndes, selten schwach rötlich geflecktes Ei. Auf den Brutplätzen sieht man diejenigen, die nicht brüten, scharenweise auf den herabgefallenen Felsstücken sitzen, die die brütenden Gatten verbergen. Werden jene aufgejagt, so fliegen sie sämtlich auf das Meer hinaus, kehren jedoch bald zurück und umkreisen die Brutplätze, so daß man sie leicht erlegen kann. Übertags fischen die nichtbrütenden Vögel auf dem Meere, abends setzen sie sich unter stetem Schreien, Schnattern und Gackern in der Nähe der Nester auf den Steinen nieder. Wie lange die Brutzeit währt, weiß man bis jetzt noch nicht, wohl aber, daß beide Eltern das in graue Flaumen gekleidete Junge ebenfalls zärtlich lieben und so lange mit Futter versorgen, bis es vollkommen ausgefiedert die Höhle verlassen und auf das Meer hinausfliegen kann. Wahrscheinlich sammeln sich nunmehr nach und nach die Krabbentaucher von verschiedenen Brutplätzen, um jene unermeßlichen Scharen zu bilden, die man zuweilen bemerkt hat.

Raubvögel und Raubfische hausen kaum ärger als die Menschen unter dem Bestände der Krabbentaucher, deren Fleisch neben dem Wildbrete des Renntieres zu den Leckerbissen des hohen Nordens zählt. Man erlegt sie zu Tausenden, zuweilen mehr als dreißig mit einem einzigen Schusse.

*

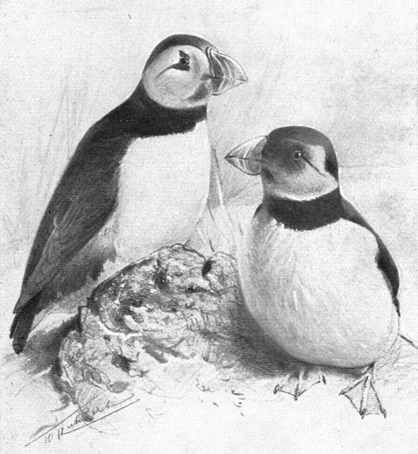

Einer der merkwürdigsten Vögel des Meeres ist der Lund oder Papageientaucher ( Fratercula arctica), Vertreter der Sippe der Larventaucher ( Fratercula), ein mittelgroßer, kurzhälsiger und dickköpfiger Vogel mit höchst auffallend gestaltetem Schnabel. Dieser hat, von der Seite gesehen, eine dreieckige Gestalt, ist an der Wurzel höher als an Stirn und Kinn, seitlich außerordentlich zusammengedrückt, hinten mit einer wulstigen Haut, die sich auch am Mundwinkel fortsetzt, umgeben, vorn mehrfach gefurcht, nicht besonders spitzig, aber sehr scharfkantig. Am dreizehigen Fuße, der ziemlich große Schwimmhäute besitzt, fallen die starken, seitlich gebogenen Nägel auf. Beachtenswert erscheint auch noch die Umgebung des Auges, an dessen nacktem Lide unten eine knorpelartige, längliche, wagerecht stehende, oben dreieckige, senkrecht stehende Schwiele sich anschließt. Der Oberkopf, ein Halsband und der Oberrücken sind schwarz, die Wangen und die Kehle aschgrau, die Unterteile weiß, seitlich grau oder schwärzlich. Das Auge ist dunkelbraun, der Augenring korallrot, die Schwiele aschgrau, der Schnabel an der Spitze blaß korallrot, in den Furchen lichter, an der Wurzel blaugrau, im Mundwinkel orangegelb, der Fuß zinnoberrot. Die Länge beträgt einunddreißig, die Breite zweiundsechzig, die Fittichlänge siebzehn, die Schwanzlänge sechs Zentimeter.

Lund oder Papageitaucher ( Fratercula arctica)

Der Lund bewohnt die Nordsee, den nördlichen Teil des Atlantischen Weltmeeres und das Eismeer bis zum achtzigsten Grade nördlicher Breite, findet sich dementsprechend auch an den europäischen Küsten. Auf Helgoland brüten einige Paare; weiter nach Norden hin wird er häufiger, und im Eismeere tritt er in wirklich unschätzbarer Menge auf, während des Sommers alle geeigneten Brutplätze zu Hunderttausenden und Millionen bevölkernd. Er bildet den Hauptteil der Bevölkerung aller Vogelberge. Man kann nicht annehmen, daß er wandert, obwohl er im Winter sich öfters in südlicheren Gegenden zeigt; denn streng genommen streicht er nur von seinem Brutplatze nach dem hohen Meere hinaus und von diesem wieder nach den Vogelbergen zurück. Dabei kann es allerdings vorkommen, daß er, weiter und weiter streifend, bis in sehr südliche Gegenden, beispielsweise bis ins Mittelländische Meer, sich verirrt.

Auf meiner Reise nach Lappland traf oder unterschied ich den Lund erst in der Nähe der Lofoten. Das erste, was mir an diesem Vogel auffiel, war sein für mich ungemein überraschender Flug dicht über den Wogen dahin, als wenn er sich nicht von denselben erheben, sondern nur auf ihnen fortrutschen wolle. Der Vogel gebraucht dabei die Flügel ebensoviel als die Füße und schiebt sich rasch von Welle zu Welle, etwa wie ein halb fliegender und halb schwimmender Fisch, schlägt mit den Flügeln und mit den Füßen fortwährend in das Wasser, beschreibt einen Bogen nach dem andern, den Wogen sich anschmiegend, und arbeitet sich, anscheinend mit großer Hastigkeit, aber noch größerer Anstrengung, weiter. Der Schnabel durchschneidet beim Fliegen die Wellen, so daß auch der Flug lebhaft an den des Scherenschnabels erinnert hat. Einmal emporgekommen, fliegt der Lund geradeaus, unter schwirrender Bewegung seiner Flügel, und zwar so schnell dahin, daß der Schütze im Anfange immer zu kurz schießt. Im Schwimmen gibt er gewiß keinem Mitgliede seiner Familie oder Zunft etwas nach. Er liegt leicht auf den Wellen oder versenkt sich nach Belieben unter die Oberfläche, taucht ohne ersichtliche Anstrengung und ohne jegliches Geräusch und verweilt bis drei Minuten unter Wasser, soll auch bis in eine Tiefe von sechzig Meter hinabtauchen können. Auf festem Boden geht er trippelnd und wackelnd, aber doch überraschend gut, erhebt sich auch vom Sitze aus sofort in die Luft oder fällt fliegend ohne Bedenken auf den festen Boden nieder; sitzend ruht er gewöhnlich auf den Sohlen seiner Füße und dem Schwanze oder legt sich selbst platt auf den Bauch nieder. Seine Stimme unterscheidet sich nur durch die Tiefe von dem Knarren der verwandten Vögel, am wenigsten von der des Tordalk; sie klingt tief und gedehnt, wie »Orr, orr«, zuweilen auch, laut Faber, wie die Laute, die ein schläfriger Mensch beim Gähnen hervorbringt, im Zorne knurrend, nach Art eines kleinen, böswilligen Hundes.

Ich habe tagelang mit Lunden in innigster Gemeinschaft gelebt, das heißt, sie auf den Vogelbergen so eingehend wie möglich zu studieren gesucht, und ich muß sagen, daß mir die Beobachtung viel Freude gewährt hat. Unter den mir bekannten Gliedern der Familie halte ich den Lund für den muntersten und begabtesten. Gegen seinesgleichen bekundet er die in seiner Familie übliche Geselligkeit und Verträglichkeit. Im Falle der Not freilich weiß sich der Lund seines scharfen Schnabels mit Erfolg zu bedienen. Alle Lunde, die ich aus ihren Höhlen hervorzog, bedienten sich ihres Schnabels mit vielem Geschicke und erstaunlichem Nachdrucke, und jener, den ich etwas fern vom Meere freiließ, wies einen großen Bauernköter, der sich unvorsichtig näherte, so entschieden zurück, daß der Hund fortan durch kein Zureden mehr zu einem erneuten Angriffe auf den kleinen Vogel zu bewegen war.

Die Nahrung besteht in kleinen Krustentieren und kleinen Fischen; mit letzteren füttert er seine Jungen groß. Auf den Brutbergen soll er zuweilen grüne Pflanzenteile fressen, Blätter des Löffelkrautes z.+B.

Da der Lund überall unter den Lummen und Alken brütet und wahrscheinlich nirgends eigene Ansiedlungen bildet, gilt alles über das Brutgeschäft der Verwandten Gesagte auch für ihn. Um Mitte April oder Anfang Mai, je nachdem der Schnee früher oder später schmilzt, nähert er sich den Bergen und sucht nun baldmöglichst seine alte Bruthöhle wieder auf oder gräbt sich eine neue. In dieser Hinsicht unterscheidet er sich von den Lummen und Alken; denn niemals wohl legt er sein Ei auf freiem Boden ab. Nicht alle graben selbst Nisthöhlen, weil jede Felsenritze oder dunkle Spalte, die sich findet, zunächst benutzt wird, und erst die Not sie zu eigener Arbeit zwingt: so wenigstens hat es mir erscheinen wollen. Auf den Nyken brüteten sehr viele Lunde unter großen Blöcken oder Steinen, nicht wenigere in den Klüften, Spalten und Ritzen der seitlich abfallenden Felswände; aber freilich für die Menge der Vögel gab es auf den Bergen der natürlichen Brutplätze nicht genug, und deswegen war die dünne Torfschicht, die sie bedeckte, überall durchwühlt. Die Löcher haben, was den Durchmesser anlangt, Ähnlichkeit mit Kaninchenhöhlen, sind aber selten lang, in den meisten Fällen vielmehr so kurz, daß man den brütenden Vogel vom Eingange aus hinten sitzen sieht. Beide Geschlechter scheinen am Baue der Höhle zu arbeiten; ich habe ebensowohl Männchen als Weibchen beim Graben gefangen. Zu ihrer Arbeit benutzen sie den Schnabel und die Füße, in welcher Weise, kann ich jedoch nicht sagen, weil sie zu graben aufhören, wenn man sich ihnen nähert. Jedes Pärchen legt bloß ein einziges Ei von verhältnismäßig bedeutender Größe. Seine Schale ist grobkörnig und uneben, seine Färbung ein reines Weiß, das jedoch durch den Torfboden sehr bald gelblich und später bräunlich gefärbt wird. Beide Eltern brüten, wie viele Zeit, ist mir unbekannt, man sagt ungefähr fünf Wochen lang. Das Junge kommt in einem langen und dichten Daunenkleide von kohlschwarzer und lichtgrauer Färbung zur Welt, piept in den ersten Tagen seines Lebens sehr kläglich, schreit später kräftiger, lernt aber das knarrende »Orr« der Alten erst, wenn es ausgeflogen ist. Es scheint ziemlich langsam zu wachsen, demgemäß auch über Monatsfrist in seiner Höhle verweilen zu müssen; denn erst, wenn es vollkommen flügge geworden ist, verläßt es diese und stürzt sich unter Führung seiner Alten in das Meer. Beide hängen mit wärmster Zärtlichkeit an der Brut. Nimmt man dem Pärchen das Ei, so legt es ein zweites, und nimmt man dieses, auch wohl ein drittes, gewöhnlich in dieselbe Höhle. Fängt man beide Eltern vom Neste, so finden sich andere, die das Ei bebrüten oder die Jungen erziehen.

Die Besitzer der Vogelberge rauben den Lunden regelmäßig das erste Ei, falls sie dasselbe erlangen können, lassen aber gewöhnlich das zweite den Eltern zum Ausbrüten und holen sich dann, grausam genug, das Junge, bevor es flügge wird, um es zu verspeisen oder für den kommenden Winter einzusalzen. Für längere Gefangenschaft nimmt man Lunde oder Alken überhaupt aus dem einfachen Grunde nicht aus, weil sie sich nicht halten, oder richtiger, weil man nicht imstande ist, ihnen das nötige Futter zu schaffen.

*

Die Alken ( Alca) ähneln den Lummen in Färbung und Lebensweise, den Lunden einigermaßen im Baue des Schnabels. Letzterer ist mittellang, sehr schmal und hoch, auf der Oberfirste bogenförmig aufgeschwungen, am Unterkiefer eckig vorgebogen, hinten zur Seite gefurcht, an den gebogenen Schneiden sehr scharf.

Alle Gegenden und Meeresteile, in denen der Lund vorkommt, beherbergen auch den Tordalk ( Alca torda). Im Hochzeitskleide ist das Gefieder oben und am Vorderhalse schwarz; eine schmale Binde vom Schnabel bis zum Auge, ein Spitzensaum an den Schwungfedern zweiter Ordnung, die Brust und der Bauch sind weiß. Im Winterkleide zeigt sich die weiße Färbung auch am Vorderhalse und den Kopfseiten. Die Länge beträgt zweiundvierzig, die Breite siebzig, die Fittichlänge einundzwanzig, die Schwanzlänge neun Zentimeter.

In Lebensweise, Betragen und Wesen ähnelt der Tordalk den Lummen so, daß fast alles, was für diese gilt, auch von ihm gesagt werden kann. Er ist in demselben Grade Meervogel, lebt jahraus jahrein so ziemlich an einer und derselben Stelle streicht aber gern von einem Meeresteile zum andern, besucht beispielsweise im Winter häufig alle Fjorde Norwegens, in denen man ihn im Sommer nicht sieht, erscheint auch ziemlich regelmäßig an unsern, den holländischen und französischen Küsten und wendet sich mit beginnendem Frühlinge wieder nach Norden zurück, um zu brüten. Im Mai trifft er mit den Lummen und Lunden auf den Vogelbergen ein, ist hier auch in der Regel ebenso häufig wie beide. Auf den Nyken lebten Hunderttausende von Tordalken. Man sah sie paarweise und in Gesellschaften auf allen Vorsprüngen der Felsen sitzen, nur scheinbar ruhig sich haltend, in Wahrheit beständig sich bewegend, wenigstens den Kopf hin- und herbiegend. Auch sie ließen mich, ohne Furcht zu verraten, bis auf sechs und vier Schritte an sich herankommen und, wenn ich mich dann ruhig verhielt, gemächlich betrachten, stürzten jedoch nach dem Meere hinab, wenn ich versuchte, sie zu ergreifen, schwammen dort einige Zeit umher, tauchten und kamen hierauf zum Berge zurück. Einzelne flogen in derselben Weise wie der Lund dicht über dem Wasser weg und teilweise durch die Wellen, andere erhoben sich leicht vom Wasser und schwirrten ungemein rasch zur Höhe empor. Im Fluge zittern sie wie rüttelnde Falken mit den Flügeln, bewegen jedoch dabei die Flügel viel schneller, insbesondere wenn sie von oben nach unten fliegen. Beachtenswert scheint mir eine Beobachtung zu sein, die ich machte. Um zu erproben, wie tief ein Alk tauchen und wie lange er unter Wasser verweilen könne, band ich einem, den ich aus einer Nisthöhle hervorgezogen hatte, einen sehr langen, dünnen Faden an den Fuß und warf ihn vom Boote aus ins Meer. Der Vogel verschwand augenblicklich und rollte mir die sechzig Meter lange Schnur bis zum letzten Ende ab; nach zwei und dreiviertel Minuten etwa erschien er wieder an der Oberfläche, schöpfte Luft und tauchte von neuem. Jetzt zog ich ihn zu mir heran und bemerkte sofort, daß sein Leib wie aufgedunsen war; bei näherer Untersuchung ergab sich, daß er sich vollständig mit Luft aufgeblasen hatte, derart, daß sein Fell nur noch am Halse, an den Flügeln, an den Beinen und am Schwanze fest anlag, übrigens aber einem ausgeblasenen Luftsacke glich. Die Stimme klingt der des Lundes ähnlich, jedoch noch etwas tiefer und rauher, ungefähr wie »Oer« oder »Arr«, zuweilen auch miauend wie »Arr, err, querr, queör«.

Tordalke, sich schnäbelnd, ( Alca torda), Trottellummen ( Uria troile) und Kormorane ( Phalacrocorax carbo)

Auf den mehrerwähnten Vogelbergen nimmt der Tordalk am liebsten die Felsenritzen und Spalten in Besitz; einzelne Nester fand ich auch unter Steinen, also gewissermaßen in Höhlungen. Jedes Pärchen legt nur ein einziges Ei von sehr bedeutender Größe, etwa achtzig Millimeter Längs- und fünfzig Millimeter Querdurchmesser nämlich, länglicher Gestalt und höchst verschiedener Färbung und Zeichnung; denn auch für diese Art gilt, daß man kaum zwei Eier findet, die sich ähneln. Das Junge kommt in einem braunschwarzen, im Gesicht weißlichen Daunenkleide zur Welt und springt, kaum halb erwachsen, nach längerem Zögern, aufgemuntert durch die lebhaft schreienden und sich gebärdenden Alten, von der Höhe der Felsen entweder unmittelbar auf das Meer hinab, oder rollt sich an den Bergwänden hernieder, bis es das Wasser erreicht; die Eltern folgen, schwimmen neben ihm, lehren es tauchen und seine Nahrung aufsuchen und begleiten es, wenn es selbst fressen gelernt hat, noch einige Zeitlang, ohne es jedoch zu füttern.

Beim Sturze vom Felsen herab verunglücken viele Tordalken: an einzelnen Vogelbergen findet man in der bezüglichen Zeit den Fuß der Felsen regelmäßig mit Leichen bedeckt. Außerdem sind Alte und Junge denselben Gefahren ausgesetzt und werden von denselben Feinden bedroht wie die Verwandten.

*

Noch im Anfang des 19. Jahrhunderts lebte im Eismeer ein wunderbarer Vogel; gegenwärtig ist er wahrscheinlich bereits gänzlich ausgerottet, und zwar infolge von Nachstellungen, die er von Seiten des Menschen erleiden mußte. Und wenn er wirklich an irgendeinem uns unbekannten Orte noch leben sollte, so steht, wie Newton sehr richtig sagt, doch so viel fest, daß seiner Wiederauffindung der Untergang auf dem Fuße folgen müßte. Früher diente dieser Vogel den Isländern und Grönländern zur Speise, gegenwärtig wiegt man seinen Balg kaum mit Gold auf.

Der Riesen- oder Brillenalk ( Plautus impennis) bildet ein Übergangsglied von den Flügel- zu den Fetttauchern und ist mit Recht zum Vertreter einer besonderen Sippe ( Plautus), der wir den Namen Stummelalk geben wollen, erhoben worden. Unser Riesenalk hat ungefähr die Größe einer Gans; seine Länge beträgt etwa neunzig Zentimeter. Das Gefieder ist auf der Oberseite glänzend schwarz, an der Kehle schwarzbraun; ein länglichrunder, weißer Fleck vor und über dem Auge, die Unterseite sowie ein Spitzensaum der Armschwingen sind weiß.

Bis in die neuere Zeit nahm man an, daß unser Vogel den nördlichsten Meeresteil der Erde bewohnt habe oder bewohne; aus Wolleys Untersuchungen geht das Gegenteil hervor. Nichts kann uns verbürgen, daß der Riesenalk jemals Spitzbergen besucht hat, und ebenso wenig ist er im hohen Norden Amerikas gefunden worden. Holboell berichtet, daß an Grönlands Küste im Jahre 1815 der letzte Riesenalk gefangen worden sei; alle übrigen Nachrichten sprechen dafür, daß er mehr im Süden des Eismeeres lebte, ja vormals wahrscheinlich noch in größerer Menge im Norden des Atlantischen Weltmeeres oder der Nordsee gefunden wurde. Daß er früher bis zu den Färinseln als Brutvogel herabkam, scheint festzustehen, und ebenso kann man über seine Besuche der Hebriden keinen Zweifel hegen. Bullock erlegte einen im Jahre 1812, nachdem er ihn lange umsonst verfolgt hatte, in der Nähe der Hebriden, und der Naturforscher Flemming war im Jahre 1822 beim Fange eines andern auf St. Kilda gegenwärtig. Im Jahre 1790 wurde ein Stück im Hafen von Kiel erbeutet, und der seltsame Vogel erlangte dadurch deutsches Bürgerrecht; 1830 trieb, laut Naumann, ein toter Riesenalk an die Küste der Normandie. Am häufigsten war er wohl jederzeit auf Island und Neufundland, dort aber nicht auf der Insel selbst, sondern auf den Schären und kleinen Felseninseln in der Nähe des größeren Eilandes, die, beständig von wütender Brandung umtobt, von ihm als sichere Plätze zum Nisten erwählt wurden und ihm wegen der Unnahbarkeit der Orte bis in die neuere Zeit einen Zufluchtsort gewährten. Mehrere dieser Schären führen noch heutigen Tages den Namen »Geirfuglasker« oder »Riesenalksklippe«, zum Beweise, daß auf ihnen vormals unser Alk, der »Geirfugl« der Isländer, mehr regelmäßig gefunden worden.

Wirklich häufig scheint der Riesenalk hier schon im vorigen Jahrhundert nicht mehr gewesen zu sein. In einem alten handschriftlichen Berichte aus dem Anfange der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts fanden Newton und Wolley eine Beschreibung der Alkklippe von Raykjanes, in der von der wunderbaren Anzahl von Vögeln auf dem dortigen Felsen gesprochen, aber hinzugefügt wird, daß der Riesenalk dort gar nicht so häufig ist, als die Leute sich einbilden, und der Raum, den er bewohnt, nicht mehr als auf den sechzehnten Teil der Klippe veranschlagt werden darf, weil er sich höher hinauf wegen seiner Flugunfähigkeit nicht begeben könne. Ein Teil dieser Abhandlung gibt eine genaue Beschreibung von dem Riesenalk und seinen Eigentümlichkeiten, einschließlich der Eier, die der Schreiber so genau schildert, als ob er Fachmann gewesen wäre, und außerdem ist der Handschrift eine Zeichnung beigefügt, die die Klippe und zwei mit dem Fange der Riesenalken beschäftigte Männer darstellt. Olafsson, der im Jahre 1458 auf Island war, wurde erzählt, daß in früherer Zeit die Leute ihre Boote auf besagter Insel mit Eiern gefüllt hätten, woraus also hervorgeht, daß man damals regelmäßig Jagdzüge nach gedachter Klippe unternahm. Diese scheinen bis zu Anfang unseres Jahrhunderts fortgesetzt worden zu sein; zu Fabers Zeit aber, also im Jahre 1822, war man bereits davon abgekommen, und nur zufällig wurden noch Besuche unternommen. So segelte im Sommer 1813 ein Schiff von den Färinseln aus nach Island, um von dort Lebensmittel zu holen, kam an der Klippe vorüber, sah sie mit Vögeln bedeckt, bestieg sie, weil das Wetter dies gestattete, und erlegte verschiedene Riesenalken, von denen einige nach Reykjavik gebracht wurden. Wenn unsere Gewährsmänner recht unterrichtet worden sind, haben diese Schiffer eine arge Metzelei unter den Vögeln angestellt, da sich unter ihrer Beute nicht weniger als vierundzwanzig Riesenalken befunden haben sollen, diejenigen ungerechnet, die bereits eingesalzen waren. Im Jahre 1814 wurden, laut Faber, von einem Bauer sieben Riesenalken aus einer kleinen Schäre erschlagen, von da an bis zum Jahre 1830 jedenfalls noch viele getötet, jedoch niemals größere Gesellschaften vernichtet. Im Jahre 1830 unternahm ein gewisser Goudmundsson zwei Jagdzüge nach Eldey oder dem »Mehlsacke« und fand auf dem einen zwölf oder dreizehn, auf dem andern acht Riesenalken, von denen der größere Teil für Sammlungen erhalten wurde. Im folgenden Jahre wurde unter demselben Führer wieder eine Fahrt unternommen und dabei vierundzwanzig gefangen, von denen sogar lebende heimgebracht und auch eine Zeitlang gefangen gehalten wurden. Diese Riesenalken wurden sämtlich von einer und derselben Frau, mit der Newton und Wollet, sprachen, abgezogen und ausgestopft. Im Jahre 1833 wurden dreizehn, im Jahre 1834 neun Vögel erlegt, im Jahre 1840 oder 1841 drei, im Jahre 1844 zwei, die letzten, von denen man Kunde hatte, vielleicht die letzten ihres Geschlechtes, gefangen. »Man wird mich«, sagt Newton, »entschuldigen, wenn ich mit einiger Ausführlichkeit die Einzelheiten des letzten Fanges berichte. Es werden diese eine Vorstellung davon geben, wie früher Verfahren wurde.

Die Gesellschaft bestand aus vierzehn Mann. Von ihnen sind zwei tot; mit allen übrigen zwölf lebenden sprachen wir. Sie brachen in einem achtruderigen Boote von Kyrkjuevogr am Abend zwischen dem zweiten und dritten Juni auf und kamen am nächsten Morgen vor Eldey an. Ihrer Gestalt nach ist diese Insel ein abschüssiger Schober, fast ringsum senkrecht abfallend. Die am höchsten hinaufsteigenden Teile sind verschieden geschätzt worden; aber auf der gegenüberliegenden Seite zieht sich eine Fläche, das Unterland, von der See bis zu einer beträchtlichen Höhe hinauf, bis sie von der steil aufsteigenden Wand des höheren Teiles unterbrochen wird. Am Fuße dieser Fläche ist der einzige Landungsplatz und weiter hinauf die Stelle, wo die Riesenalken ihren Aufenthalt hatten. Drei Mann stiegen aus, ein vierter lehnte ab, so gefährlich schien die Landung zu sein. Jene sahen zwei Riesenalken unter den zahllosen andern Bergvögeln sitzen und begannen sofort die Jagd auf dieselben. Die Riesenalken zeigten nicht die geringste Neigung, den Angreifern Widerstand zu leisten, sondern liefen sofort unter der steilen Klippe entlang, ohne laut zu werden, ihre Köpfe vorstreckend und ihre Flügel etwas ausbreitend. Trotz ihrer kurzen Schritte bewegten sie sich ungefähr so schnell vorwärts, als ein Mann hier gehen konnte. Jon trieb mit ausgestreckten Armen einen in eine Ecke und ergriff ihn hier; Sigurdr und Ketil, die andern Fänger, verfolgten den zweiten, und der erstere packte ihn dicht am Rande des Felsens. Ketil kehrte darauf zu der Abdachung zurück, von der die Vögel aufgestört worden waren, und sah ein Ei auf einem Lavablock liegen, das er als das des Riesenalkes erkannte. Er nahm es auf, warf es aber, da er es zerbrochen fand, wieder weg. Ob noch ein zweites Ei vorhanden war oder nicht, bleibt fraglich. Alles dies ereignete sich in weit weniger Zeit, als zur Erzählung nötig ist; die Männer hatten auch keine Zeit zu verlieren, denn der Wind erhob sich, und die Brandung nahm zu. Beide Vögel wurden erwürgt und für ungefähr einhundertachtzig Mark unseres Geldes verkauft. Ihre Bälge befinden sich im Museum von Kopenhagen.«