|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Mein Vater war, soviel mir bekannt, der erste, der die Vögel, mit denen wir uns nunmehr beschäftigen werden, in einer besonderen Ordnung vereinigte. Die Ruderfüßler haben auch in der Tat mit andern Schwimmvögeln nur entfernte Ähnlichkeit; nicht bloß der Ruderfuß, sondern das Gesamtgepräge ihres Baues überhaupt trennt sie von allen übrigen, die schwimmen.

Auch die Ruderfüßler dürfen Bewohner des Meeres genannt werden, obwohl nur die Glieder zweier Familien der Ordnung den Weltmeervögeln insofern ähneln, als sie sich freiwillig niemals von der See entfernen. Die übrigen streichen gern tiefer ins Land, siedeln sich an geeigneten Stellen hier auch an; ja, einzelne erscheinen nur ausnahmsweise am oder auf dem Meere: alle aber sind, wenn sie sich hier einfinden, heimisch, alle können sich monatelang hier aufhalten und, wenn auch nicht das Land, so doch das Süßwasser entbehren. Einzelne rasten, um auszuruhen oder um zu schlafen, auf felsigen Inseln und Küsten, andere am Strande, die meisten, falls sie können, auf Bäumen; gewisse Arten sind wahre Waldvögel. Im Norden ihres Verbreitungsgebietes zwingt sie der Winter zu regelmäßigen Wanderungen; im Süden streichen sie, dem Laufe der Gewässer oder der Meeresküste folgend, unregelmäßig auf und nieder.

Man darf sagen, daß die Glieder dieser Ordnung alle Bewegungsarten der Schwimmvögel überhaupt in sich vereinigen. Es gibt Stoß- und Schwimmtaucher unter ihnen; sie fliegen vortrefflich, einzelne mit den Seefliegern um die Wette, gehen zwar schlecht, jedoch immer noch besser als viele andere Schwimmvögel und wissen sich auch im Gezweige der Bäume zu benehmen. Ihre Sinne sind gut entwickelt. Im Wesen spricht sich, trotz aller Liebe zur Geselligkeit, wenig Friedfertigkeit, im Gegenteil Neid, Habgier und Rauflust, auch Bosheit und Tücke und dabei entschiedene Feigheit aus, wenn es sich um ein Zusammentreffen mit andern Geschöpfen handelt. Einmütiges Zusammengehen, Eintreten der Gesamtheit zugunsten des einzelnen, wie die Seeflieger es uns kennen lehrten, kommt unter den Ruderfüßlern nicht vor: sie helfen sich gegenseitig beim Fischfange, nicht aber bei nötig werdender Verteidigung gegen Feinde.

Das Nest steht entweder auf Bäumen oder in Spalten des Gesteines, auf Felsengesimsen und Berggipfeln, seltener auf Inselchen in Sümpfen und Brüchen. Wo es angeht, lassen unsere Vögel andere für sich arbeiten, mindestens den Grund zu ihrem Neste legen und bauen es dann einfach nach ihrem Geschmacke aus; außerdem schleppen sie selbst die nötigen Stoffe herbei und schichten sie kunstlos übereinander. Das Gelege zählt ein einziges Ei oder deren zwei bis vier. Beide Eltern brüten, und zwar so eifrig, daß sie sich kaum verscheuchen lassen, beide schleppen auch dem oder den geliebten Jungen überreichlich Atzung zu.

Wenige andere Schwimmvögel nähren sich so ausschließlich wie die Ruderfüßler von Fischen. Einzelne Arten nehmen gelegentlich allerdings auch noch andere Wirbeltiere, vielleicht auch Weichtiere und Würmer zu sich, immer aber nur nebenbei, mehr zufällig als absichtlich. Sie fischen, indem sie sich aus einer gewissen Höhe auf und ins Wasser stürzen, also stoßtauchen, indem sie, schwimmend, ihren langen Hals in das seichtere Wasser einsenken, oder endlich, indem sie ihre Beute unter Wasser verfolgen. Alle Ruderfüßler leisten Erstaunliches in der Vertilgung von Fischen, würden deshalb auch ohne Ausnahme zu den schädlichsten Vögeln gezählt werden, wüßten sie den Reichtum des Meeres uns nicht in eigentümlicher Weise nutzbar zu machen. Ihnen dankt Peru den größten Teil seiner Einnahmen; sie beschäftigen seit Jahren bereits eine zahlreiche Flotte: denn sie sind die Erzeuger des Guano oder Vogeldüngers, die »reinlichen Vögel«, deren fromme Beschaulichkeit und gesegnete Verdauung Scheffel gebührend gerühmt hat. In ihrer Gefräßigkeit beruht ihre Bedeutung für uns: sie beeinträchtigt unsern Fischstand in den Gewässern des Binnenlandes und speichert uns Schätze auf öden Felsriffen auf.

*

» Sohn der Sonne« nannte Linné einen Vogel, der dem Schiffer als Wahrzeichen gilt, daß sein Fahrzeug den heißen Gürtel erreicht hat; denn wirklich begegnet man ihm, dem Tropikvogel, nur äußerst selten innerhalb der gemäßigten Gürtel unserer Erde. Einzelne sind zwar auch in unsere Gegend verschlagen worden, sollen beispielsweise in der Nähe von Helgoland beobachtet worden sein; solche Vorkommnisse gehören jedoch zu den seltensten Ausnahmen.

Die Tropikvögel ( Phaëtornidae) bilden, obgleich man nur drei Arten unterschieden hat, eine besondere Familie. Ihre Merkmale sind gedrungener Leibesbau und geringe Größe, sowie besonders ein aus zwölf oder vierzehn Federn bestehender Schwanz, dessen beide Mittelfedern sich sehr verlängern und dadurch auszeichnen, daß sie fast fahnenlos sind.

Die bekannteste und am weitesten verbreitete Art ist der Tropikvogel ( Phaëton aethereus). Das Kleingefieder ist weiß, rosenrötlich überflogen, ein vorn breiter, nach hinten sich verschmälernder Zügelstreifen schwarz; die Außenfahnen der Handschwingen sind schwarz, die hinteren Armschwingen schwarz und weiß gesäumt, die, bis auf die mittleren, weißschaftigen Schwanzfedern weiß, die Schafte der genannten gegen die Wurzel hin schwarz. Das Auge ist braun, der Schnabel korallrot, der Fuß gelb. Die Länge beträgt, einschließlich der beiden fünfzig bis fünfundsiebzig Zentimeter langen, im letzteren Falle um sechzig Zentimeter über die äußersten Steuerfedern verlängerten Spießfedern, etwa einen Meter, ohne sie vierzig Zentimeter, die Breite einhundertvier, die Fittichlänge dreißig Zentimeter. Alle Meere, die zwischen den Wendekreisen liegen, beherbergen Tropikvögel. Von den Wendekreisländern aus verfliegen sie sich zuweilen bis in den gemäßigten Gürtel.

Ich habe nur einmal, im südlichen Teile des Roten Meeres, Tropikvögel gesehen, sie jedoch bloß kurze Zeit beobachten können; alle Reisenden aber, die sie genauer kennenlernten, sind einstimmig in der Bewunderung ihrer Schönheit und Anmut. »Die Tropikvögel«, sagt Bennett, »gehören unbedingt zu den schönsten Weltmeervögeln und müssen, wenn sie die Sonne auf ihrem prachtvollen Gefieder spiegeln lassen, die Bewunderung aller erregen. Sie sind ebenso liebenswürdig in ihrem Wesen wie anmutig in ihrem Flug, und es ist eine wahre Freude, ihre Künste zu beobachten. Schiffe scheinen oft ihre Aufmerksamkeit zu erregen; sie kommen herbei, umkreisen das Fahrzeug, senken sich aus den oberen Luftschichten in Schraubenlinien tiefer und tiefer herab und halten sich dann zeitweilig rüttelnd in geringer Höhe, lassen sich auch wohl, jedoch sehr selten, auf den Rahen selbst nieder. Wenn sie nicht gestört werden, begleiten sie in dieser Weise das Schiff oft tagelang, bis es endlich ihren Wohnkreis überschreitet oder sie aus irgendeinem andern Grunde zurückkehren.«

Die Nahrung besteht ausschließlich in Fischen und andern hochschwimmenden Meertieren. Nuttal versichert, daß man ihn sehr häufig und mit vielem Geschicke fliegende Fische jagen sieht; Bennett fand in seinem Magen auch die Überreste von Kopffüßlern.

Die Brutzeit scheint je nach der Lage der Brutinseln verschieden zu sein. Die Männchen sind um diese Zeit im höchsten Grade erregt, kämpfen, nach des Letztgenannten Beobachtungen, beständig miteinander, verfolgen sich schreiend und zirpend, kollern sich förmlich in der Luft herum, überstürzen sich wenigstens, und drängen sich an die spröde vor ihnen flüchtenden Weibchen. Zu Nistplätzen werden Eilande, die fern von dem Getriebe des Menschen liegen, bevorzugt. Man hat beobachtet, daß sie da, wo sie noch nicht beunruhigt wurden, ihre Eier einfach auf den Boden, meist unter Gebüsch legen, wogegen sie auf besuchten Inseln stets Höhlungen und Ritzen in den Klippen wählen. Der Eingang zu den meist gegen einen Meter tiefen Felsritzen und Klüften ist, laut Heuglin, oft so eng und niedrig, daß es den Anschein gewinnt, als finde der Vogel selbst kaum Raum, um in das Innere zu gelangen. Das Weibchen legt hier sein einziges, verhältnismäßig großes Ei entweder auf die bloße Erde, auf Flugsand oder auf den nackten Fels. Beide Geschlechter brüten, und zwar mit so warmer Hingebung, daß sie bei Ankunft eines Menschen nicht davonfliegen, sondern sich nur mit dem Schnabel zu verteidigen suchen und nicht selten erfolgreich wehren.

Die Einwohner der Freundschaftsinseln und anderer Eilande des südlichen Stillen Meeres gebrauchen die langen Schwanzfedern zum Zierat und halten sie hoch in Ehren. Da es für sie schwer hält, solche Federn zu erlangen, haben sie sich ein sehr sinnreiches Mittel erdacht: sie warten nämlich, bis die Tropikvögel brüten, fangen sie auf den Nestern, ziehen ihnen die Federn aus und lassen sie wieder fliegen. Genau dasselbe Verfahren wird von den Europäern der Insel Mauritius angewandt.

*

Die Tölpel ( Sulidae), die die zweite Familie bilden, dürfen als Mittelglieder zwischen den Tropikvögeln und Pelikanen betrachtet werden. Der Tölpel oder weiße Seerabe ( Sula bassana), dessen Schilderung für die Lebenskunde seiner Familie genügen darf, ist mit Ausnahme der braunschwarzen Schwingen erster Ordnung weiß, auf Oberkopf und Hinterhals gelblich überflogen, in der Jugend auf der Oberseite schwarzbraun, weiß gefleckt, unten auf lichtem Grunde dunkler gefleckt und gepunktet. Das Auge ist gelb, der Schnabel bläulich, der Fuß grün, die nackte Kehlhaut schwarz. Die Länge beträgt achtundneunzig, die Breite einhundertneunzig, die Fittichlänge zweiundsechzig, die Schwanzlänge sechsundzwanzig Zentimeter.

Alle Meere der nördlichen Erdhälfte vom siebzigsten Grad der Breite an nach Süden hin bis gegen den Wendekreis beherbergen den Tölpel. Er ist häufig um Island und die Färinseln, Orkaden und Hebriden, seltener um die Küste Norwegens, kommt vereinzelt in die Nähe Norddeutschlands, Hollands und Frankreichs, tritt aber an der amerikanischen Küste und ebenso im nördlichen Teil des Stillen Meeres in großer Anzahl auf. Einzelne sind bis ins Innere Deutschlands verschlagen worden. Wenn irgend möglich, verbringt er die Nächte auf dem Festlande, in der Regel auf hohen und schroff abfallenden Felsen, die sich unmittelbar aus dem Meer erheben.

Im Fliegen bekundet er seine Meisterschaft; zum Schwimmen entschließt er sich seltener, vielleicht bloß, um auf kurze Zeit ein wenig auszuruhen, und das Land betritt er außer der Brutzeit nur, um zu schlafen. Schon das Stehen scheint ihn zu ermüden, sieht wenigstens im höchsten Grade unbeholfen aus; das Gehen kann kaum ein Watscheln genannt werden, und das Schwimmen ist, trotz der mächtigen Ruder, auch nicht weit her; denn er läßt sich lieber vom Winde treiben, als daß er rudert, scheint überhaupt jede Bewegung mit den Füßen nur als Nothilfe anzusehen. Der Flug ist eigentümlich, minder ausgezeichnet wohl als der der Sturmvögel und anderer Landschwinger, aber doch noch immer vortrefflich. Nach einigen rasch sich folgenden Flügelschlägen gleitet der Tölpel eine Zeitlang pfeilschnell durch die Luft, nicht in ruhiger Weise schwebend, sondern unter Annahme der verschiedensten Stellungen eilfertig dahinschießend, plötzlich schwenkend, wieder flatternd, von neuem schwebend, zeitweilig kreisend, ohne Flügelschlag sich drehend und wieder dahinstürmend, bald dicht über dem Wasser hinfliegend, bald zu bedeutenden Höhen emporstrebend. Als echter Stoßtaucher erwirbt er sich seine Nahrung nur fliegend, indem er sich aus einer gewissen Höhe auf das Wasser herabstürzt und mit solcher Gewalt in dasselbe eindringt, daß er sich zuweilen den Kopf an verborgenen Klippen zerschellt. Seine Stimme besteht aus kurzen, abgebrochenen, krächzenden Lauten, die man ungefähr durch die Silben »Rab, rab, rab« ausdrücken kann.

Tölpel ( Sula bassana)

Wenn man einmal Tölpel in der Nähe ihrer Brutplätze sah, begreift man, daß durch sie Guanoberge entstehen konnten. »Ihre Flüge beeinträchtigen das Sonnenlicht, und ihre Stimmen betäuben die Sinne desjenigen, der sich den Brutplätzen nähert.« Sie erscheinen gegen Ende April auf diesen Inseln und verlassen sie gegen den Oktober wieder. Ihre Nester werden dicht nebeneinander angelegt, so daß man an vielen Stellen kaum dazwischen durchgehen kann. Die ersteren, die erbaut werden, sind sehr groß, die späteren klein, weil sich die letzten Paare einfach begnügen müssen, zwischen denen der erstangekommenen zu bauen. Allerlei ohne Ordnung durcheinander geschichtete Land- und Meergräser bilden die Wandungen. Jedes Weibchen legt nur ein einziges, verhältnismäßig kleines, acht Zentimeter langes und fünf Zentimeter dickes, kalkkrustiges Ei, das im Anfang weiß aussieht, während der Bebrütung aber von den Neststoffen schmutzig gelbbraun gefärbt wird. Anfang Juni findet man die eben ausgeschlüpften Jungen; Ende Juli sind sie bereits halb erwachsen, jedoch noch immer mit kurzen, gelbweißen Flaumen bekleidet. »Im Jahre 1821«, schildert Faber, »war ich zu dieser Zeit auf den Westmanöern und bestieg die kleine Felseninsel, auf der dieser Vogel brütet. Junge und Alte stimmten bei meiner Ankunft eine übelklingende Musik an, die aus einem einzigen Laute, einem tiefen, harten ›Arrr‹, bestand, rührten sich aber nicht von der Stelle, so daß ich so viele Alte nebst den Jungen mit den Händen greifen konnte, wie ich wollte. Die Nester lagen dicht nebeneinander, der Boden war aber infolge der schmutzigen Nester und ausgewürgten Fische und anderweitigen Nahrungsmittel so schlüpfrig, daß ich Gefahr lief, von der schrägen Klippe herabzustürzen. Merkwürdig war, daß beinahe ein Drittel der Nester faule Eier hatte, diese aber dennoch von den Alten bebrütet wurden; ja, daß die letzteren sogar, von dem zu dieser Jahreszeit erwachten Ernährungstriebe irregeführt, sowohl vor den Nestern mit faulen Eiern, wie vor denen, die Junge enthielten, Nahrung ausgewürgt hatten. Es war für mich eines der anziehendsten Schauspiele, die Tölpel ununterbrochen fischen zu sehen. Wenn sie volle Ladung in der Speiseröhre hatten, flogen sie schweren Fluges zu ihren Jungen zurück. Gegen das Ende des August, auf Grimsö erst um Michaelis, sind die Jungen befiedert und dann auch fast größer, jedenfalls viel fetter als die Alten. Die Einwohner nehmen von ihnen soviel, wie sie erreichen können, zum Einsalzen aus.« Auf St. Kilda hält man alljährlich eine förmliche Jagd auf die Jungen ab, die schließlich in eine wahre Metzelei ausartet. Die erlegten werden dann von der Höhe hinab in den See geworfen, dort in Booten aufgesammelt und nach Edinburg und andern Städten auf den Markt gebracht, wo sie stets willige Käufer finden.

*

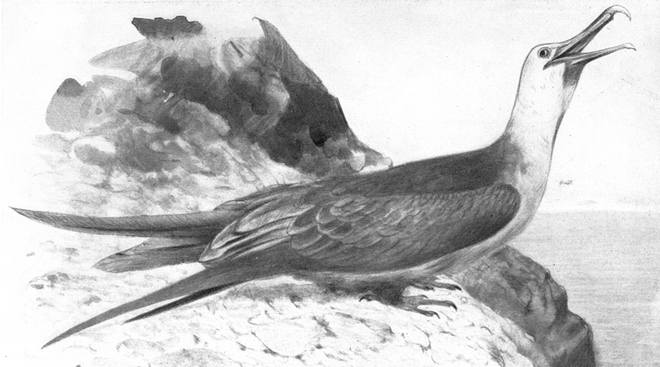

Wenn irgendein Vogel verdient, der Adler der See genannt zu werden, so ist es der Fregattvogel ( Fregata aquila), Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Fregata) und Familie ( Fregatidae). Der Leib ist schlank, der Hals kräftig, der Kopf mäßig groß, der Schnabel anderthalbmal so lang wie der Kopf, an der Wurzel etwas breit gedrückt, auf der Firste flach, längs der Kuppe gewölbt und hakenförmig herabgekrümmt, der Unterschnabel ebenfalls mit gebogen, der Kinnwinkel groß, breit und nackthäutig, der Mundrand bis unter die Augen gespalten, der Fuß sehr kurz, kräftig, an der Fußwurzel befiedert, langzehig und mit breit ausgeschnittenen Schwimmhäuten ausgerüstet, jede Zehe mit kräftig gebogener, spitziger Kralle, die mittlere mit einer ähnlich gestalteten, auf der Innenseite kammartig gezähnelten bewehrt, der Flügel außerordentlich lang und scharf zugespitzt, der aus zwölf Federn gebildete Schwanz sehr lang und tief gegabelt; das Gefieder, das glatt anliegt und auf Kopf, Hals und Rücken glänzend ist, besteht oben aus länglichen, auf dem Mantel aus rundlichen, auf der Brust aus zerschlissenen Federn und läßt um die Augen und die Kehle eine Stelle frei. Das Gefieder des alten Männchens ist bräunlichschwarz, auf Kopf, Nacken, Rücken, Brust und Seite metallischgrün und purpurschimmernd, auf den Flügeln graulich überflogen, auf den Oberarmschwingen und Steuerfedern bräunlich. Das Auge ist tiefbraun oder graubraun, die nackte Stelle um dasselbe purpurblau, der Schnabel lichtblau an der Wurzel, weiß in der Mitte und dunkel hornfarbig an der Spitze, der Kehlsack orangerot, der Fuß auf der Oberseite licht karminrot, auf der Unterseite orangefarben. Das Weibchen unterscheidet sich wesentlich durch das minder glänzende und lichter gefärbte, auf der Brust mehr oder weniger reinweiße Gefieder. Die Länge beträgt einhundertacht, die Breite zweihundertdreißig, die Fittichlänge fünfundsechzig, die Schwanzlänge siebenundvierzig Zentimeter, das Gewicht hingegen nur wenig über anderthalb Kilogramm.

Fregattvogel ( Fregata aquila)

Der Fregattvogel teilt mit dem »Sohne der Sonne« ungefähr dieselbe Heimat und verbreitet sich auch in ähnlicher Weise über die innerhalb der Wendekreise liegenden Meere, entfernt sich aber selten so weit wie jener von der Küste. Man hat ihn zwar auch siebzig bis einhundert geographische Meilen vom nächsten Lande gefunden; gewöhnlich aber verfliegt er sich kaum über fünfzehn oder zwanzig Seemeilen weit von der Küste und kehrt bei jeder Veränderung des Wetters dahin zurück. Wenn der Morgen anbricht, verläßt er seinen Schlafplatz und zieht, bald in hoher Luft Kreise beschreibend, bald dem Winde entgegenfliegend, dem Meere zu, fischt, bis er sich gesättigt hat, und kehrt mit gefülltem Magen und Schlund wieder zum Lande zurück, wenn Sturm droht, bereits vormittags, sonst erst in den Nachmittagsstunden.

Audubon ist mit andern Beobachtern geneigt, den Fregattvogel für den schnellsten Flieger auf dem Meere zu halten. So behend auch die Seeschwalben und Möwen sind, meint er, ihm verursacht es keine Mühe, sie zu überholen. Meerschweine und Delphine überhaupt beobachtet er unablässig, streicht über sie hin, Wenn sie die fliegenden Fische verfolgen, und wirft sich, sobald sie das Wasser verlassen, unter sie, um einen im Fluge wegzunehmen, oder verfolgt sie, stoßtauchend, noch in die Tiefe. Einen Fisch, den er gefangen, läßt er zwei-, dreimal fallen, wenn er denselben nicht in erwünschter Weise mit dem Schnabel gefaßt hat, stürzt ihm nach und fängt ihn jedesmal, noch ehe er das Wasser berührt, sucht nunmehr ihn in eine günstigere Lage zu bringen. Zuweilen kreisen Fregattvögel stundenlang in hoher Luft mit der Leichtigkeit und Behaglichkeit der Geier und Adler, an welche sie überhaupt sehr erinnern; zuweilen verfolgen sie sich spielend unter den wundervollsten Schwenkungen und Windungen; nur beim Forteilen schlagen sie langsam mit den Schwingen. Auf dem festen Boden wissen sie sich nicht zu benehmen, und auf dem Wasser scheinen sie nicht viel geschickter zu sein; wenigstens hat man sie noch niemals schwimmen sehen. Von dem Verdecke eines Schiffes vermögen sie sich nicht zu erheben; auf einem flachen, sandigen Ufer sind sie einem Feinde gegenüber verloren. Deshalb rasten sie auch nur auf Bäumen, die ihnen genügenden Spielraum zum Abfliegen gewähren. Eine Stimme vernimmt man selten von ihnen. Die Schärfe der Sinne muß, den übereinstimmenden Angaben der Beobachter zufolge, bedeutend sein, namentlich das Gesicht sich auszeichnen. Ein in hoher Luft dahinsegelnder Fregattvogel soll, wie man sagt, das kleinste Fischchen, das nahe der Oberfläche des Wassers schwimmt, wahrnehmen, überhaupt ein großes Gebiet unter sich auf das vollständigste beherrschen. Einen eigentümlichen Eindruck scheinen lebhafte Farben auf ihn auszuüben. Chamisso erzählt, daß Fregattvögel auf die bunten Wimpel seines Schiffes wie aus Beute schössen, und Bennett versichert, dasselbe wiederholt gesehen zu haben. Angegriffene Fregattvögel verteidigen sich übrigens wütend und wissen, wie Tschudi erfuhr, sogar starken Hunden erfolgreich zu begegnen. Fliegende Fische scheinen die Hauptnahrung unseres Vogels zu bilden; doch verschmäht er wohl schwerlich ein kleineres Wirbeltier überhaupt. Die Fische soll er, wie man Gosse erzählte, nicht immer mit dem Schnabel, sondern sehr häufig auch mit den Füßen fangen und sie damit zum Munde führen.

In den nördlichen Teilen ihres Verbreitungskreises beginnen die Fregattvögel ungefähr um die Mitte des Mai mit dem Nestbau. Sie finden sich in der Nähe von Inseln ein, die ihnen schon seit Jahren zum Brutplatze dienten, und nehmen hier alle passenden Örtlichkeiten in Besitz; denn zuweilen versammeln sich ihrer fünfhundert Paare oder mehr. Einzelne sieht man stundenlang in bedeutender Höhe über dem Eilande kreisen, während die übrigen mit dem Bau des Nestes selbst sich beschäftigen. Ältere Nester werden ausgebessert und neue gegründet, trockene Zweige und Äste fliegend mit dem Schnabel von den Bäumen gebrochen oder aus andern Nestern gestohlen, auch wohl vom Wasser aufgenommen und dann, jedoch nicht gerade kunstvoll, verbaut. Gewöhnlich werden die Nester auf der Wasserseite der Bäume errichtet, am liebsten auf Bäumen, deren Wipfel über dem Wasser stehen, einzelne in der Tiefe, andere in der Höhe der Krone, nicht selten viele auf einem und demselben Baum. Das Gelege besteht nach Audubon aus zwei bis drei starkschaligen Eiern von etwa fünfundsechzig Millimeter Längs- und dreiundvierzig Millimeter Querdurchmesser und grünlichweißer Färbung, die übrigens oft durch die Füllung des Nestes umgefärbt wird. Die Jungen, die anfänglich aussehen, als ob sie keine Füße hätten, kommen in einem gelblichweißen Daunenkleid zur Welt und verweilen sehr lange im Nest, da die Ausbildung ihres Flugwerkzeuges eine lange Zeit erfordert. Gefangene Fregattvögel gelangen neuerdings dann und wann in unsere Käfige, dauern bei geeigneter Pflege auch jahrelang aus.

*

Die artenreichste Familie der Ruderfüßler wird gebildet durch die Scharben ( Phalacrocorcidae). Ihr Leib ist sehr gestreckt, aber kräftig und walzig, der Hals lang, schlank oder dünn, der Kopf klein, der Schnabel mittellang und starkhakig übergebogen, der Fuß kurzläufig, großzehig, seitlich zusammengedrückt, der Flügel zwar lang aber stumpf zugespitzt, der Schwanz mittellang und kaum gewölkt. Die Schwingen und die Steuerfedern sind sehr hart, alle übrigen Federn kurz und knapp anliegend, die der Unterseite seidig zerschlissen, die der Oberseite eng geschlossen, scharf begrenzt und schuppig übereinander liegend.

Scharben kommen in allen Erdteilen vor und leben ebensowohl im Meer wie auf süßen Gewässern. Einzelne Arten bewohnen hochnordische Länder, die Mehrzahl herbergt in den gemäßigten und heißen Gürteln der Erde. Einige entfernen sich selten vom Meere und nehmen hier auf Felseninseln ihren Stand, andere wohnen in rohr- oder waldreichen Sümpfen und Brüchen, an Flußseen und ähnlichen Gewässern und verirren sich nur ausnahmsweise einmal bis an die Seeküste. Größeren Strömen folgen sie bis tief ins Innere des Landes, schweifen überhaupt gern umher und halten sich während der Brutzeit an einer und derselben Stelle auf. Die nordischen Arten wandern regelmäßig, die übrigen streichen.

Auf ebenem Boden bewegen sie sich ziemlich ungelenk und watschelnd, im Gezweige der Bäume mit auffallender Gewandtheit, fliegend rascher, als man meinen möchte, da der Flug aussieht, als ob er sehr ermüden müsse. Soviel wie möglich verweilen sie im Wasser und schwimmen und tauchen mit einer Fertigkeit und Ausdauer, die die Bewunderung des Beobachters erregen muß.

Alle Scharben fressen so lange, als sie fressen können, und stürzen sich selbst mit gefülltem Magen gierig auf eine Beute herab, wenn solche ihnen gerade vor das Auge kommt. Sie ruhen, so scheint es, nur, um wieder fischen und fressen zu können, und fressen bloß dann nicht, wenn sie ihr Gefieder in Ordnung bringen oder schlafen. Die Dehnbarkeit ihres Schlundes gestattet ihnen, sehr große Fische hinabzuwürgen; aber diese werden ungemein rasch zersetzt, und der Magen verlangt dann neue Füllung. In Ländern, in denen der Mensch zur Herrschaft gekommen ist, können sie nicht geduldet werden, weil sie den Fischereien den allerempfindlichsten Schaden zufügen? im Meere hingegen werden sie wenigstens hier und da gerade durch ihre Gefräßigkeit nützlich; denn aus den Fischen, die sie dessen Schoße entnehmen, bereiten sie den Guano.

Sämtliche Arten der Familie nisten in Gesellschaft und gründen unter Umständen Ansiedelungen, die mehrere tausend Paare zählen. Die Nester stehen entweder auf felsigen Inseln und hier in Spalten, Höhlungen, auf Gesimsen usw., oder auf Bäumen, zuweilen vierzig und fünfzig von ihnen auf einem einzigen.

Der Kormoran, auch Eis- oder Baumscharbe, Wasser- oder Seerabe genannt ( Phalacrocorax carbo), ist die bekannteste und vielleicht auch verbreitetste Art. Ihr Schwanz besteht aus vierzehn Steuerfedern. Oberkopf, Hals, Brust, Bauchs und Unterrücken sind glänzend schwarzgrün, sanft metallisch schimmernd, Vorderrücken und Flügel bräunlich, bronzeglänzend und wegen der dunkleren Säume der Federn wie geschuppt, Schwingen und Steuerfedern schwarz; ein weißer, hinter dem Auge beginnender Fleck umgibt die Kehle, ein anderer rundlicher steht auf den Weichen. Das Auge ist meergrün, der Schnabel und der Fuß schwarz. Während der Fortpflanzungszeit trägt die Scharbe, namentlich die männliche, zarte, haarartige weiße Federn am Kopfe, die die dunklen überwuchern, aber sehr bald ausfallen. Die Länge beträgt einundachtzig bis zweiundneunzig, die Breite einhundertfünfunddreißig bis einhundertfünfzig, die Fittichlänge sechsunddreißig, die Schwanzlänge achtzehn Zentimeter. Vom mittleren Norwegen an trifft man den Kormoran in ganz Europa und während des Winters in erstaunlicher Anzahl in Afrika an; außerdem lebt er sehr häufig in Mittelasien und ebenso in Nordamerika, von hier aus bis Westindien, von dort aus bis Südosten wandernd.

Kormorane ( Phalacrocorax carbo)

Im nördlichen Teile seines Verbreitungsgebietes gesellt sich dem Kormoran, weiter nördlich vertritt ihn die Krähenscharbe ( Phalacrocorax graculus). Oberrücken- und, mit Ausnahme der mattschwarzen Schwingen und Steuerfedern, alle übrigen Federn der Oberseite sind auf schwarzem, schwach kupferig glänzendem Grunde durch tief samtschwarze Kanten schuppig gezeichnet, alle übrigen Teile leuchtend oder glänzend schwarzgrün. Das Auge ist saphirgrün, der Schnabel schwarz, der Fuß schwarz. Die Länge beträgt fünfundsechzig bis siebzig, die Breite einhundertzehn, die Fittichlänge siebenundzwanzig, die Schwanzlänge dreizehn Zentimeter.

Die dritte europäische Art ist die Zwergscharbe oder der Zwergkormoran ( Phalacrocorax pygmaeus). Oberkopf, Nacken und Seitenhals sind rostbraun, Mantel und Oberrücken auf graulichschwarzem Grunde durch die samtschwarzen Federränder gezeichnet, alle übrigen Teile, mit Ausnahme der mattschwarzen Schwingen und Steuerfedern, glänzend tiefschwarz, im Hochzeitskleide durch seine, schmale, weiße, flaumartige, höchst vergängliche Federchen geziert. Der junge Vogel ist oberseits auf graubräunlichem Grunde durch lichtere Federränder gezeichnet, unterseits großenteils weißlich fahlgrau. Das Auge ist rötlichbraun bis karminrot; der Schnabel wie der Fuß sind schwarz. Die Länge beträgt siebenundfünfzig, die Breite sechzig, die Fittichlänge einundzwanzig, die Schwanzlänge sechzehn Zentimeter. Das Verbreitungsgebiet umfaßt Südosteuropa, Nordafrika und Südasien bis Java und Borneo; die Aufenthaltsorte beschränken sich auf Süß- oder Brackwasserbecken.

Obgleich sich nicht in Abrede stellen läßt, daß jede dieser Scharbenarten auch in der Lebensweise ihr Eigentümliches hat, darf es doch genügen, wenn ich mich auf eine Schilderung des Kormorans beschränke. Er bewohnt das Meer und süße Gewässer, je nach des Ortes Gelegenheit. Größere Flüsse oder Ströme, die von Waldungen eingeschlossen werden, beherbergen ihn stets; ja, der zudringliche, freche Vogel siedelt sich sogar in unmittelbarer Nähe von Ortschaften an und läßt sich kaum oder doch nur mit größter Mühe vertreiben. Man kennt ein Beispiel, daß Kormorane inmitten einer Stadt erschienen und sich den Kirchturm zum Ruhesitze erwählten. In noch größerer Anzahl treten sie auf dem Meere auf, jedoch nur an gewissen Stellen, da nämlich, wo die Küste felsig und schwer zugänglich ist, oder aber da, wo ein Kranz von Schären sie umlagert. Längs der Küste von Skandinavien, auf Island, den Färinseln, Hebriden, Orkaden usw. sind sie ebenso häufig wie die Krähenscharben, weil der Mensch nicht imstande ist, ihnen hier entgegenzutreten. In nicht geringerer Menge sammeln sie sich während des Winters in südlicheren Meeren an. Man darf behaupten, daß ihnen eigentlich jede Örtlichkeit recht ist, daß sie sich da, wo es Wasser und Fische gibt, überall einzurichten wissen.

Sie sind sehr gesellig und halten sich deshalb in der Regel in größeren oder kleineren Scharen zusammen. Während der Morgenstunden fischen sie mit regem Eifer, nachmittags pflegen sie der Ruhe und der Verdauung; gegen Abend unternehmen sie nochmals einen Fischzug; mit Sonnenuntergang gehen sie schlafen. Zur Nachtruhe wählen sie sich im Binnenlande hohe Bäume, die auf Inseln in den Strömen oder in Seen stehen, dieselben, die sie später zum Brüten benutzen, auf dem Meere hingegen felsige Inseln, die ihnen Umschau nach allen Seiten und leichtes Zu- und Wegfliegen gestatten. Solche Inseln erkennt man schon von weitem an dem weißen Kotüberzuge, mit dem die Vögel sie bedeckt haben, und sie würden auch bei uns schließlich zu Guanolagern werden, hätten wir die tropische Sonne, die den Vogeldünger unter dem Himmel Perus trocknet. Ein solcher Lieblingssitz im Meere verfehlt nie, die Aufmerksamkeit des Schiffers oder Reisenden auf sich zu ziehen; am fesselndsten aber wird er selbstverständlich dann, wenn er gerade mit Scharben bedeckt ist. Reihenweise geordnet, einem Kriegertrupp etwa vergleichbar, sitzen sie in malerischer Stellung auf den Felsenzacken, alle in gleicher Richtung dem Meere zugewendet, aber nur wenige von ihnen in steifer Haltung, da jede einzelne wenigstens eines ihrer Glieder bewegt, entweder den Hals und Kopf oder die Flügel und den Schwanz. Das Wedeln und Fächeln mit den Flügeln wird zuweilen viertelstundenlang betrieben und hat offenbar den Zweck, alle Federn gänzlich zu trocknen; denn später sieht man die Vögel sich sonnen, ohne die Flügel zu bewegen. Auf solchen Ruhesitzen behauptet übrigens jede einzelne Scharbe den einmal eingenommenen Stand schon aus dem einfachen Grunde, weil ihr das Gehen beschwerlich fällt. Der Gang selbst ist nur ein trauriges Watscheln. Aber die Scharbe ist eigentlich im Gezweige noch geschickter als auf dem flachen Boden und bekundet ihre volle Gewandtheit und Behendigkeit wie der Schlangenhalsvogel nur im Schwimmen und im Tauchen. Wenn man sich mit dem Boote einer Felseninsel im Meere nähert, auf der Hunderte von Scharben sitzen, gewahrt man zuerst Strecken des Halses und Bewegen des Kopfes, hierauf unbehilfliches Hin- und Hertrippeln und sodann allgemeines Flüchten. Aber nur wenige erheben sich in die Luft und fliegen hier mit flatternden Flügelschlägen, auf die dann schwebendes Gleiten folgt, geraden Weges dahin oder steigen von Anfang an kreisend zu höheren Luftschichten empor; die Mehrzahl springt vielmehr, beinahe wie Frösche, in das Meer hinab, taucht unter und erscheint nun möglichst weit von dem Orte des Eintauchens wieder an der Oberfläche, die klugen meergrünen Augen auf das Boot heftend und nötigenfalls aufs neue tauchend und flüchtend, bis die erwünschte Sicherheit erlangt wurde. Sie schwimmen unter dem Wasser so schnell, daß auch das beste, von tüchtigen Ruderern bewegte Boot sie nicht einholen kann, und sie tauchen lange und in bedeutende Tiefen hinab, erscheinen für einen Augenblick an der Oberfläche, atmen rasch und verschwinden wieder. Beim Verfolgen ihrer Beute strecken sie sich lang aus und rudern mit weit ausholenden Stößen so heftig, daß ihr Körper wie ein Pfeil durch das Wasser geschleudert wird. Unter den Sinnen steht wohl das Gesicht obenan; wenigstens läßt das lebendige, also nicht bloß durch seine Färbung ausgezeichnete Auge hierauf schließen; das Gehör ist übrigens ebenfalls sehr entwickelt und das Gefühl gewiß nicht verkümmert; dagegen darf man wohl kaum von der Feinheit des Geschmackssinnes sprechen: man bemerkt allerdings, daß sie zwischen diesen und jenen Fischen einen Unterschied machen, ist aber schwerlich berechtigt, anzunehmen, daß dies aus Gründen geschehe, die mit dem Geschmackssinne in Beziehung stehen. Man muß alle Arten der Sippe unter die mißtrauischen Vögel zählen; denn man bemerkt, daß sie weder in der Freiheit noch in der Gefangenschaft ihre Sicherung vergessen; aber man erfährt ebenso, daß sie sich in verschiedene Verhältnisse fügen und aus den Umständen bestmögliche Vorteile zu ziehen versuchen. Gegen andere Vögel, mit denen sie zusammenkommen, beweisen sie sich immer hämisch und boshaft, zumal wenn Neid und Habsucht ins Spiel kommen. Für ihre Anpassungsfähigkeit spricht auch die bekannte Tatsache, daß Kormorans von den Chinesen zum Fischfange abgerichtet werden und zur Zufriedenheit ihrer Herren arbeiten. »Bei Hochwasser«, erzählt Doolitle, »sind die Brücken in Futschau von Zuschauern dicht besetzt, die diesem Fischfange zusehen. Der Fischer steht auf einem etwa meterbreiten, fünf bis sechs Meter langen Floß aus Bambus, das vermittels eines Ruders in Bewegung gesetzt wird. Wenn die Kormorane fischen sollen, stößt oder wirft der Fischer sie ins Wasser; wenn sie nicht gleich tauchen, schlägt er auch mit dem Ruder in dasselbe oder nach ihnen, bis sie in der Tiefe verschwinden. Sobald die Scharbe einen Fisch erbeutet hat, erscheint sie wieder über dem Wasser mit dem Fische im Schnabel, einfach in der Absicht, ihn zu verschlingen; daran verhindert sie jedoch ein ihr lose um den Hals gelegter Faden oder Metallring, und so schwimmt sie denn wohl oder übel dem Floß zu. Der Fischer eilt so rasch wie möglich herbei, damit ihm die Beute nicht wieder entgehe; denn bisweilen findet, besonders bei großen Fischen, ein förmlicher Kampf zwischen dem Räuber und seinem Opfer statt. Wenn der Fischer nahe genug ist, wirft er einen an einer Stange befestigten netzartigen Beutel über die Scharbe und zieht sie so zu sich auf das Floß, nimmt ihr den Fisch ab und gibt ihr zur Belohnung etwas Futter, nachdem er den Ring gelöst und das Verschlingen ermöglicht hat. Hierauf gewährt er seinem Vogel eine kurze Ruhe und schickt ihn von neuem an die Arbeit. Bisweilen versucht die Scharbe mit ihrer Beute zu entrinnen; dann sieht man den Fischer ihr so rasch als möglich nacheilen, gewöhnlich mit, zuweilen ohne Erfolg. Manchmal fängt ein Kormoran einen so starken Fisch, daß er ihn nicht allein in Sicherheit bringen kann; dann eilen mehrere der übrigen herbei und helfen ihm. Artet diese Absicht, wie es auch geschieht, in Kampf aus, und suchen sich die Scharben ihre Beute gegenseitig streitig zu machen, so steigert sich die Teilnahme der Zuschauer in hohem Grade, und es werden wohl auch Wetten zugunsten dieses oder jenes abgeschlossen.«

Auf den Gewässern des Binnenlandes sind die Scharben nicht zu dulden, weil sie dem Fischstande unserer Fluß- und Landseen unberechenbaren Schaden zufügen. Ihre Gefräßigkeit übersteigt unsere Begriffe: die einzelne Scharbe nimmt viel mehr an Nahrung zu sich als ein Mensch; sie frißt, wenn sie etwas haben kann, soviel wie ein Pelikan. Ich habe einem gefangenen Kormorane so viele Fische gereicht, wie er annehmen wollte, und gefunden, daß er am Morgen sechsundzwanzig, in den Nachmittagsstunden aber wiederum siebzehn durchschnittlich zwanzig Zentimeter lange Plötzen verschlang. Die Fische füllten anfänglich nicht allein den Magen vollständig, sondern dehnten auch die Speiseröhre unförmlich aus, ragten zum Teile sogar aus dem Schlünde hervor, wurden aber so rasch verdaut, daß Schlund und Speiseröhre binnen zwei Stunden bereits geleert waren. Im Meer ernährt sich die Scharbe wahrscheinlich nur von Fischen, die sie vom Grunde emporholt oder wegfängt, im Binnenlande stellt sie auch niederen Wirbeltieren nach. Im Tiergarten zu Wien beobachtete man, daß dortige Scharben sich auf den Schwalbenfang eingeübt hatten, an heißen Sommertagen mit tief eingesenktem Körper im Wasser lagen, den Kopf nach hinten bogen, den Schnabel öffneten und nun auf die hin- und herziehenden Schwalben lauerten, einen günstigen Augenblick wahrnahmen, den Hals vorschnellten und die arglose Schwalbe, ehe sie ausweichen konnte, packten, mit einem kräftigen Bisse töteten und verschlangen.

Die Kormorane bevorzugen Bäume zur Anlage ihres Nestes, begnügen sich jedoch im Notfalle mit Höhlungen in Felsenvorsprüngen und ähnlichen Anlagestellen. Im Binnenlande oder da, wo Waldungen bis an die Küste des Meeres herantreten, erscheinen sie in den Ansiedlungen der Krähen und Fischreiher, vertreiben die ersteren sofort, die letzteren nach hartnäckigem Kampfe, bemächtigen sich ihrer Horste, schleppen dürre Reiser, Rohrstengel, Schilfblätter und dergleichen herbei, bessern die vorgefundenen Nester noch etwas aus und beginnen dann zu legen. Werden sie ein paar Jahre lang nicht gestört, so siedeln sie sich so fest an, daß man sie später nur mit größter Anstrengung wieder loswerden kann. »Im Frühlinge des Jahres 1812«, sagt Naumann, »fanden sich auf einem Gute der Stadt Lütjenburg vier Paare ein und siedelten sich, dem Seestrande nahe, auf sehr hohen Buchen in einem Gehölze an, das seit vielen Jahren einer großen Anzahl von Saatkrähen und Fischreihern zum Brutorte gedient hatte. Sie vertrieben einige Reiherfamilien, um deren Nester für sich zu benutzen, machten zwei Bruten, eine im Mai, die andere im Juli, und verließen im Herbst desselben Jahres, zu einem Fluge von einigen dreißig angewachsen, die Gegend. Im Frühlinge des folgenden Jahres kamen sie, wie in allen folgenden, in einer immer mehr sich verstärkenden Anzahl wieder, und bald durfte man diese zu siebentausend brütenden Paaren anschlagen. Boje zählte auf einigen Bäumen an fünfzig Scharbennester. Die Menge der zu- und abfliegenden Vögel erfüllte die Luft; ihr wildes Geschrei betäubte die Ohren. Die Bäume samt ihrem Laube waren weiß gefärbt von dem Unrate, die Luft war verpestet durch die aus dem Neste herabgefallenen und faulenden Fische. Erst nach mehreren Jahren eifriger Verfolgung gelang es, die ungebetenen Gäste wieder loszuwerden.« Gewöhnlich erscheinen die brutfähigen Scharben im April, bauen sehr eifrig, benutzen auf manchen Bäumen jeden Zweig und legen schon Ende des Monats drei bis vier kleine, schlanke, etwa fünfundsechzig Millimeter lange, vierzig Millimeter dicke, festschalige, bläulichgrüne, mit einem kalkigen Überzuge bedeckte Eier, bebrüten diese abwechselnd gegen vier Wochen lang und füttern ihre Jungen ebenfalls gemeinschaftlich groß. Letztere wachsen infolge der ihnen überreichlich zugetragenen Speise verhältnismäßig schnell heran, werden von den Alten ungemein geliebt, bei Gefahr aber nicht, wenigstens nicht dem Menschen gegenüber, verteidigt. Wenn die Alten im Neste ankommen, haben sie gewöhnlich Schlund und Magen zum Platzen voll und würgen auf dem Nestrande manchmal mehrere Dutzend kleine Fische aus; viele von diesen fallen über den Nestrand herunter: kein Kormoran aber gibt sich die Mühe, sie aufzulesen. Um Mitte Juni fliegen die Jungen aus, und dann machen die Alten gewöhnlich sofort zur zweiten Brut Anstalt, es jenen überlassend, sich zu ernähren.

Kormorane halten bei reichlicher Nahrung die Gefangenschaft viele Jahre aus, haben außer ihrem Hunger auch kaum noch Bedürfnisse, schreiten auch, selbst auf kleineren Weihern, nicht selten zur Fortpflanzung.

*

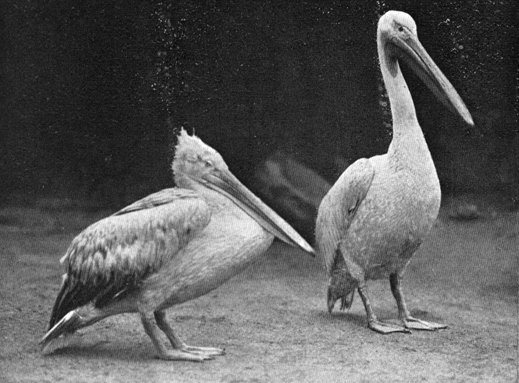

Die größten und auffallendsten Mitglieder der Ordnung sind die Pelikane ( Pelecanidae). Sie kennzeichnet vor allem der gewaltige, nur ihnen eigene Hamenschnabel, der, sozusagen, aus einem Sacke und einem diesen schließenden Deckel besteht. Ersterer wird gebildet durch den Unterteil, letzterer durch den Oberteil des Schnabels. Das Gefieder, das außer der Kehlgegend auch eine Stelle um die Augen frei zu lassen pflegt, ist dicht anliegend, aber eigentümlich rauh und harsch, da seine einzelnen Federn sich sehr verschmälern und zuspitzen. Auf der Mitte der Brust findet sich eine Stelle, wo die Federn vollständig zerschlissen sind, auf dem Hinterkopfe und Nacken verlängern sie sich gewöhnlich hollen- oder helmartig.

Pelikan ( Pelecanus onocrotalus) und Schopfpelikan ( Pelecanus crispus)

Die Pelikane bewohnen den heißen Gürtel der Erde und die daran grenzenden Teile der beiden gemäßigten, finden sich in allen Erdteilen und haben einen sehr weiten Verbreitungskreis. In ihrer Lebensweise kommen die verschiedenen Arten zwar nicht in jeder Hinsicht überein, ähneln sich aber doch so, daß wir ein richtiges Bild gewinnen, wenn wir uns mit den beiden europäischen Arten ausschließlich beschäftigen.

Die gemeinste und verbreitetste dieser Arten ist der Pelikan ( Pelecanus onocrothaus), mit seinen Verwandten der größte aller Schwimmvögel. Das Gefieder, das auf dem Kopfe eine aus langen, rundlichen Federn bestehende Haube bildet, ist im Alter bis auf die braunen Handschwingen weiß, rosenrot überhaucht, auf der Vorderbrust gelb, in der Jugend auf dem Mantel braun und grau gemischt, aus der Unterseite aschgrau. Das Auge ist hochrot, die nackte Stelle um dasselbe gelb, der Schnabel graulich, rot und gelb punktiert, der Kehlsack gelbbläulich geädert, der Fuß licht fleischfarben. Die Länge beträgt einhundertvierzig bis einhundertachtzig, die Breite zweihundertzwanzig bis zweihundertsechzig, die Fittichlänge etwa fünfundfünfzig, die Schwanzlänge achtzehn Zentimeter. Männchen und Weibchen unterscheiden sich sehr auffällig durch die Größe, wie überhaupt die Maße ungewöhnlich schwanken.

Der größere Schopfpelikan ( Pelecanus crispus) ist weiß, sanft graurötlich überflogen, der Fittich schwarz; die Federn des Kopfes und Hinterhalses sind gekräuselt und helmraupenartig verlängert. Das Auge ist silberweiß, der Schnabel oben graugelblich, der Kropfsack blutrot, bläulich geädert, der Fuß schwarz. Die Länge beträgt einhundertsiebzig bis einhundertachtzig, die Breite zweihundertneunzig, die Fittichlänge fünfundsiebzig, die Schwanzlänge zwanzig Zentimeter.

Der Pelikan verbreitet sich von Südungarn an über den größten Teil Afrikas und Südasiens; der Schopfpelikan gehört östlicher gelegenen Gegenden an, findet sich uns zunächst am Schwarzen Meere und weiter nach Osten hin an den größeren Gewässern Mittel- und Südostens; einzelne kommen alljährlich in Südchina, einzelne ebenso in Nordafrika vor. In Südeuropa trifft der Pelikan Ende April und Anfang Mai ein, brütet und verläßt das Land im Oktober wieder. Bei dieser Gelegenheit verfliegt er sich zuweilen über die Grenzen seines Gebietes hinaus, und so ist es geschehen, daß man ihn mitten in Deutschland angetroffen hat. Am Bodensee erschien einmal eine Herde von einhundertdreißig Stück; einzelne oder kleine Trupps hat man in vielen Gauen unseres Vaterlandes beobachtet.

Wer nicht selbst Ägypten oder Nordafrika überhaupt bereist und die Massen der Fischfresser gesehen hat, die auf den dortigen Seen Herberge und Nahrung finden, kann sich unmöglich einen Begriff von der Anzahl dieser Vögel machen und wird den Berichterstatter möglicherweise der Übertreibung beschuldigen. An den Strandseen Ägyptens, auf dem Nilstrome während der Zeit der Überschwemmung oder weiter unten im Süden, ebensowohl auf dem Weißen und Blauen Nile mit seinen Nebenseen als auf dem Roten Meere, gewahrt man zuweilen die Pelikane zu solchen Massen vereinigt, daß das Auge nicht imstande ist, eine Schar zu überblicken. Sie bedecken im buchstäblichen Sinne des Wortes mehrere Geviertkilometer, gleichen, wenn sie auf den Seen schwimmen, riesigen Wasserrosen, oder wenn sie am Strande und bezüglich auf Inseln sitzen, um sich zu sonnen und ihr Gefieder zu putzen, einer langen weißen Mauer; sie bedecken da, wo sie sich zum Schlafen niederlassen, alle Bäume kleinerer Inseln so dicht, daß man von fernher meint, die Bäume hätten bloß große weiße Blüten, nicht aber auch grüne Blätter. Scharen von zehn bis zwölf sind etwas Seltenes, Gesellschaften von Hunderten und Tausenden das Gewöhnliche. Gegen das Frühjahr hin zerteilen sich die Schwärme einigermaßen, weil dann viele von denen, die sich während des Winters versammelten, nach dem Süden Europas ziehen, um daselbst zu brüten.

Alle Pelikane machen keinen Unterschied zwischen den süßen und salzigen, wohl aber zwischen seichten und tieferen Gewässern. Nur eine einzige Art der Familie, die in Mittelamerika lebt, erwirbt sich ihre Nahrung durch Stoßtauchen; alle übrigen sind nicht imstande, in dieser Weise zu fischen, sondern können dies nur von der Oberfläche des Wassers aus tun. Gerade wegen des dichten Luftpolsters, das unter ihrer Haut liegt, sind sie ganz unfähig, ihren Leib unter das Wasser zu zwingen, liegen vielmehr wie Kork auf der Oberfläche und halten sich demgemäß bloß in denjenigen Tiefen auf, die sie mit Hals und Hamenschnabel ausbeuten können. Zu diesem Ende versammeln sie sich auf seichteren Stellen der Gewässer, verteilen sich in einer gewissen Ordnung über einen weiten Raum und fischen nun, mehr und mehr zusammenrückend, das zwischen ihnen liegende Wasser aus. Auf den Seen und den seichten Meeresteilen bilden sie einen weiten Halbmond und rudern gegen den Strand an oder schließen selbst einen Kreis und verringern diesen allgemach mehr und mehr; auf schmalen Flüssen oder Kanälen teilen sie sich in zwei Haufen, bilden eine geschlossene Reihe auf dieser, eine auf jener Seite, schwimmen gegeneinander an und fischen so ebenfalls den betreffenden Teil rein aus. Ihr Hamenschnabel leistet ihnen dabei unübertreffliche Dienste, weil er ihnen leichtes Erfassen und Festhalten der gefangenen Beute gestattet. Für gewöhnlich fressen die Pelikane nur Fische; zuweilen greifen sie jedoch auch andere Wirbeltiere an. Junge Schwimmvögel, die sich in ihre Nähe wagen, sind immer gefährdet; sie schlingen halberwachsene Enten hinab. Ihr Schlund ist so weit, daß er eine geballte Mannesfaust bequem durchläßt; ich habe mehr als einmal meinen gefangenen Pelikanen große Fische mit der Hand aus ihren Mägen gezogen.

Sie gehen mit ziemlich aufrecht getragenem Leib langsam und wankend, jedoch nicht eigentlich schwerfällig, unternehmen zuweilen verhältnismäßig lange Fußwanderungen, zeigen sich ebenso auf Baumwipfeln sehr geschickt, suchen diese auch da, wo sie in der Nähe sich finden, regelmäßig auf, um auszuruhen, sich zu sonnen und ihr Gefieder zu Putzen, schwimmen leicht, rasch und ausdauernd und fliegen ausgezeichnet schön. Nach einem kurzen Anlaufe, wobei sie wie die Schwäne mit den Flügeln auf das Wasser schlagen, daß es auf weithin schallt, erheben sie sich von der Oberfläche desselben, legen den Hals in ein S gebogen zusammen, den Kopf, sozusagen, auf den Nacken und den Kehlsack auf den Vorderhals, bewegen die Flügel zehn- bis zwölfmal rasch nacheinander in weit ausholenden Schlägen und streichen hierauf gleitend einige Meter weit fort, bis sie einer gefährlichen Stelle entrückt sind und nun entweder kreisend in höhere Luftschichten sich emporschrauben, oder in der angegebenen Weise weiter fliegen. Gewisse Inseln behagen ihnen so, daß sie dieselben nicht verlassen mögen; von ihnen aus müssen sie dann, um einen reichlichen Fischfang zu tun, oft sehr weit fliegen. Sie zeigen sich da, wo sie dem Menschen nicht trauen, ungemein vorsichtig, an andern Orten dagegen so vertrauensselig, daß sie sich wie zahme Vögel benehmen, schwimmen z.+B. in den Hafenstädten des südlichen Roten Meeres unbesorgt zwischen den Schiffen umher und lassen sich von den Schiffern füttern, wie unsere Schwäne von Spaziergängern. In der Nähe der Fischerdörfer an den ägyptischen Strandseen sieht man zahme Pelikane, die des Morgens ausgehen, ihr Futter selbst fangen und des Abends zurückkehren; einzelne besuchen die Fischmärkte, stellen sich hier neben den Käufern auf und betteln, bis diese ihnen etwas zuwerfen; andere stehlen mit wirklicher List einiges von den aufgespeicherten Vorräten. Sie sind ebenso gutmütig wie klug, vertragen sich mit allen Tieren und scheinen froh zu sein, wenn ihnen nichts zuleide getan wird. Nur ihr kaum zu stillender Heißhunger treibt sie zuweilen an, kühn sich vorzudrängen oder selbst einen Kampf mit andern Fischliebhabern zu wagen; doch muß es arg kommen, wenn sie ihre gewöhnliche Feigheit verleugnen. Unter sich leben die gleichen Arten außerordentlich friedlich und betreiben auch ihre Geschäfte soviel wie möglich gemeinschaftlich; verschiedene Arten aber vereinigen sich nie.

Das tägliche Leben der Pelikane ist geregelt. Die frühen Morgenstunden werden zur Jagd benutzt. Kleinere oder größere Flüge ziehen dahin, die ersteren in einer schiefen Linie, die letzteren in der bekannten Keilordnung; die einen wenden sich seichten Buchten zu, die andern kommen von diesen bereits gesättigt zurück. Einzelne fischende Pelikane habe ich nur in Griechenland gesehen; gewöhnlich waren es sehr zahlreiche Schwärme, die sich zu diesem Tun vereinigt hatten. Gegen zehn Uhr vormittags haben sich alle gesättigt und wenden sich nun einer beliebten Sandbank oder Baumgruppe zu, um hier auszuruhen, zu verdauen und dabei das Gefieder zu putzen und neu einzufetten. Letzteres nimmt viel Zeit in Anspruch, weil der ungefüge Schnabel das Geschäft erschwert und sehr sonderbare Stellungen nötig macht, namentlich wenn es sich darum handelt, die Federn des Halses zu bearbeiten. Nachdem das Putzen vorüber, nehmen die durch das behagliche Gefühl der Verdauung träge gewordenen Vögel verschiedene Stellungen an, je nachdem sie auf Bäumen oder auf dem Boden sitzen. Bis gegen Mittag kommen beständig neue herbei, und die Versammlung wächst demnach von Minute zu Minute. Nachmittags zwischen drei und vier Uhr beginnen die Reihen sich wieder zu lichten; gesellschaftsweise ziehen sie zu neuem Fange aus. Die zweite Jagd währt bis Sonnenuntergang, dann fliegt die Gesellschaft dem Schlafplatze zu. Nur da, wo es an Bäumen mangelt, ist dieser eine flache Sandbank oder eine einsame Insel; da, wo es baumbedeckte Inseln gibt, schlafen sie stets auf solchen.

Über ihre Fortpflanzung habe ich eigene Beobachtungen nicht sammeln können. In Südeuropa wählen sie Sümpfe und Seen zu ihren Brutansiedelungen. »An solchen, nur mit den unglaublichsten Schwierigkeiten zu erreichenden Orten«, sagt Graf von der Mühle, »wo schwimmende Inseln sich befinden, stehen auf diesen, dicht aneinander gedrängt, die grob aus Rohr und Schilf zusammengetretenen, meist nassen oder feuchten Nester. Die ganze Umgegend ist mit ihrem dünnflüssigen, weißen Unrate bedeckt, und die Ausdünstung desselben sowie einer Menge faulender Fische, die beim Füttern verloren gingen, verbreiten in dieser heißen Jahreszeit einen ekelerregenden, unerträglichen, verpestenden Gestank. Sonderbar, daß sie nicht zu gleicher Zeit brüten; denn man findet auf den Eiern sitzende Weibchen neben flüggen Jungen.« Das Gelege soll aus drei bis fünf verhältnismäßig kleinen, mehr oder weniger langgestreckten, nach beiden Enden gleich verdünnten, etwa neun Zentimeter langen, sechs Zentimeter dicken, bläulichweißen, aber immer mit einer dick aufliegenden Kalkkruste bedeckten Eiern bestehen. Die Jungen, die nach achtunddreißigtägiger Brutzeit dem Ei entschlüpfen, kommen in einem grauen Daunenkleide zur Welt, haben ein höchst einfältiges Aussehen, lassen beständig heisere und »schirpende« Laute vernehmen und sind überhaupt höchst widerliche Geschöpfe. Ihre Eltern, die sie gemeinschaftlich erbrüteten, lieben sie sehr und vergessen im Neste alle ihnen sonst eigene Scheu.

Wenn man sich auf ihren Schlaf- und Ruheplätzen anstellt, hält es nicht schwer, so viele Pelikane zu erlegen, als man will; denn sie sind so hinfällig, daß schon ein Schuß mit schwachem Schrote sie tötet. Wenn sie auf dem Wasser schwimmen, lassen sie den Jäger selten so nahe an sich herankommen, daß dieser mit Erfolg einen Schrotschuß auf sie abgeben kann, falls er nicht ein geübter Büchsenschütze ist. Wiederholte Verfolgung macht sie außerordentlich scheu; doch mögen sie auch dann von dem einmal gewählten Schlafplatze nicht lassen. Die Araber fangen sie, um sie zu essen, obgleich dies nach den mohammedanischen Gesetzen eigentlich verboten ist. Denn als man die Kaaba in Mekka baute, und das Wasser weit herbeigeholt werden mußte, gebrach es bald an den nötigen Trägern. Die Bauleute klagten, daß sie ihre Hände müßig ruhen lassen mußten; aber Allah wollte nicht, daß der heilige Bau verhindert werde, und sandte Tausende von Pelikanen, die ihren Kehlsack mit Wasser füllten und dieses den Bauleuten brachten.