|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Eine äußerst breite und nicht minder staubige Straße«, so schreibt mir Finsch, »führt durch öde, spärlich bewachsene Dünen, deren Sand in fortwährender Bewegung ist und die Luft zuweilen nebelartig verhüllt, in etwa dreiviertel Stunden nach dem »Klippenhause«, einer hart am Felsgestade des Stillen Weltmeeres belegenen Gastwirtschaft, welche einer der bevorzugten Ausflugsorte der Bewohner San Franciscos ist. Schon von fernher dröhnt das Rauschen der gewaltigen Brandung in das Ohr des dem Klippenhause sich nahenden Besuchers, zugleich aber auch ein absonderliches Gebell, welches sich verstärkt und vervielfältigt, je näher man kommt. Durch dieses Gebell geleitet, bemerkt man auf drei hohen kegelförmigen, kaum mehr als anderthalbhundert Schritte vom Ufer entfernten Klippen, deren unterer Theil hier und da senkrecht aus dem Meere aufsteigt und an denen die Brandung sich tosend bricht, reges Leben. Einige sechzig ungeheure Seethiere lagern auf den größeren abschüssigen Felsen der Klippe in Gruppen bis zu fünfzehn Stück oder einzeln, in Spalten oder auf den schmalen Felsengesimsen behaglich hingestreckt, gleichsam beherrscht von einem oben auf der Spitze thronenden, unter dem Namen »Ben Butler« allen Friscoern wohl bekannten mächtigen Bullen. Zuweilen erhebt dieser sein Haupt, bläht den dicken Hals gewaltig auf und läßt sein tiefes Bellen erschallen, in welches nicht allein die schwächeren, feineren und höheren Stimmen aller übrigen Genossen, sondern auch das heisere Kreischen der zahlreichen Möven oder das Krächzen der in langen Reihen auf den Felsgesimsen und einzelnen Klippen und Spitzen sitzenden Scharben sowie der dumpfe Baßton brauner Pelekane sich einmischt, deren Kothablagerungen gleich weiß getünchten langen Streifen von der dunkeln Felsenwand abstechen. Gefesselt durch das überraschende Schauspiel, beobachtet selbst der gleichgültigste Besucher längere Zeit die so verschiedenen Thiere und lernt dann zu seiner Verwunderung erkennen, wie die anscheinend so plumpen und ungelenken Riesen die höchsten Spitzen der Klippe erklimmen. Freilich geht dies langsam; doch wissen sie ihren langgestreckten Leib in eigenthümlich schlangenartiger Weise fort und aufwärts zu winden, und das Hinaufklettern durch die seitlich ausgestreckten und ausgebreiteten Hinterbeine so zu unterstützen, daß sie ihr Ziel dennoch erreichen. Im Zustande der Ruhe ähneln die Thiere riesigen dunkeln Nacktschnecken, liegen jedoch im Schlafe zuweilen auch hundeartig zusammengerollt, die Schnauze dicht an den Bauch gelegt. Ist schon die Beweglichkeit der schweren Körpermasse auf dem Lande überraschend, so entfalten diese Robben dieselbe doch erst im Wasser vollständig. Oft sieht man sie in das Meer stürzen, indem sie sich einfach an der sanft absteigenden Felswand herabgleiten lassen, oder von einer höheren Zinne springend herabwerfen. Delfinartig treiben sie dann ihr Spiel in den Wellen, werfen sich blitzschnell herum, so daß der Bauch nach oben kommt, springen zuweilen förmlich aus dem Wasser heraus, spielen mit einander, verfolgen sich, tauchen unter, beugen sich in die Tiefe oder über den Wasserspiegel und geben sich den Anschein, als kämpften sie wüthend mit einander, obgleich in Wahrheit solche Kämpfe nichts anderes sein dürften als eitel Schein und Spielerei, ebenso wie die Beißereien auf dem Lande auch nicht viel auf sich haben. Erbost sperren zwei von ihnen den gewaltigen Rachen auf, brüllen sich furchtbar an, als ob der ernsteste Kampf eingeleitet werden sollte, legen sich aber bald darauf friedlich wieder neben einander nieder und beginnen vielleicht sogar gegenseitig sich zu lecken. Stundenlang kann man dem ewig wechselnden Schauspiele zusehen und immer wird man etwas neues beobachten und entdecken.

»Ganz anders verhielten sich dieselben Thiere auf den Farrallonesinseln, den mächtigen Marksteinen an der Einfahrtstraße nach San Francisco, welche ich mit Kapitän Scammon an Bord des amerikanischen Kriegsschiffes Wyanda durchfuhr. An den südlichen, seltsam aufgebauten Felsgestaden gedachter Inseln sahen wir Herden von fünfzig und mehr dieser Robben, welche sich indeß vorsorglich dahin zurückzogen, wo die Brandung am ärgsten toste. Hier lagen sie dicht gedrängt, vom weißen Schaume der Wellen überspritzt, unerreichbar als Jagdbeute, aber nicht für die Kugeln aus unserer Standbüchse. Trotz der bedeutenden Entfernung wurde ein Schuß unter die brüllende Schar gesandt, und eine zauberhafte Wirkung übte derselbe aus: denn fast gleichzeitig stürzte sich die gesammte Masse in das Meer, und in den nächsten Stunden war die ganze untere Fläche des Felsens wie abgekehrt. Erst viel später sahen wir mit Hülfe des Glases, wie die gestörten Robben ihre Ruheplätze wieder aufsuchten.

»Der auffallende Unterschied in dem Betragen dieser Thiere erklärt sich, wenn man weiß, daß sie hier, im Eingange der Bucht von San Francisco, vogelfrei sind, während sie an den Klippen des gedachten Wirtshauses unter dem Schutze des Staates stehen und weder geschossen noch gefangen werden dürfen. Sie erkennen diese Vorsorge wohl an und lassen es sich gern gefallen, ungestört von ihrem furchtbarsten Feinde und in behaglicher Ruhe ihr Treiben kundgebend, Neu- und Wißbegierigen zur Augenweide zu dienen.«

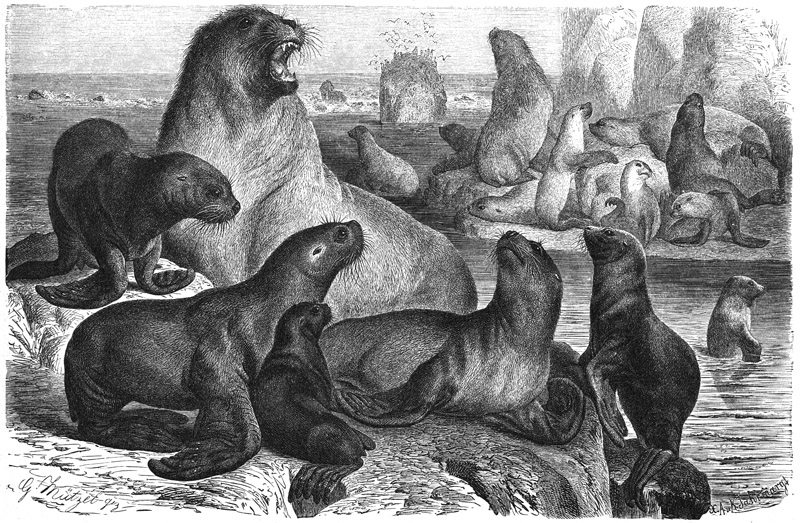

Die von meinem Freunde so malerisch geschilderten Robben sind Seelöwen, Angehörige einer besonderen Familie unserer Ordnung, der Ohrenrobben ( Arctocephalina), welche von den übrigen Verwandten durch folgende Merkmale abweichen: das Gebiß besteht aus einem sehr großen reißzahnähnlichen und zwei kleineren inneren Schneidezähnen, einem Eckzahne und sechs oder fünf Backenzähnen in jedem Ober-, zwei Schneidezähnen, einem Eckzahne und fünf Backenzähnen in jedem Unterkiefer. Am Schädel ist der hintere Augenhöhlenfortsatz deutlich ausgebildet. Das äußere Ohr hat eine zwar kleine, aber wohl entwickelte Muschel. Die Glieder treten aus dem Leibe hervor und sind deutlich angesetzt, die Flossen groß, lappenartig über die Zehen verlängert, die Sohlen kahl und längsgefurcht, die Hinterzehen ziemlich gleichlang, die vorderen von innen nach außen an Größe abnehmend. Beide Geschlechter unterscheiden sich auffallend durch die Größe, indem die Männchen in der Regel mindestens die doppelte Länge und das drei- oder vierfache Gewicht der Weibchen erreichen.

Alle bis jetzt bekannten Arten dieser Familie ähneln sich in so hohem Grade, daß man sie, streng genommen, in einer einzigen Sippe vereinigen muß und diese höchstens in Untersippen zertrennen darf; alle führen auch im wesentlichen dieselbe Lebensweise. Vorwaltend dem Stillen oder Großen Weltmeere angehörig, leben sie ebensowohl an der eisumstarrten Küste der Behringsstraße wie auf der um den Südpol gelagerten Landfeste und ihren Inseln, in den gemäßigten Gürteln wie unter der scheitelrecht herabstrahlenden Sonne der Gleicherländer, dort mehr oder minder ausgedehnte Wanderungen unternehmend, hier jahraus jahrein dasselbe Gebiet bewohnend, an den meisten Orten unablässig und unerbittlich verfolgt, an einzelnen Stellen bereits vertrieben von dem habgierigen und grausamen Menschen, welcher sie, ihres Felles, Fleisches und Fettes halber, schon seit Jahrhunderten befehdet und zu tausenden schlachtet und vernichtet. Ihr Wesen und Gebaren, ihre Sitten und Gewohnheiten, ihr geselliges Leben, ihre Kämpfe während der Fortpflanzungszeit, die Gefahren und das Elend, welches der Mensch über sie verhängt, lehren uns die nachstehend beschriebenen Arten zur Genüge kennen.

Die Ohrenrobbe, welche uns Finsch geschildert hat, ist der Seelöwe der Matrosen ( Otaria Stelleri, Phoca und Eumetopias Stelleri, E. californiana, Arctocephalus monteriensis), Vertreter der Untersippe der Löwenrobben ( Eumetopias), eine uns schon seit Stellers Zeiten wohlbekannte Art der Familie, welche von den Schildkröteninseln an nach Norden hin bis zur Behringsstraße die amerikanische und von der Behringsstraße an bis zu den japanischen Gewässern die asiatische Küste des Stillen Weltmeeres und seiner Theile bevölkert und bis zu einem gewissen Grade mit dem geschäftigen Treiben des Europäers sich ausgesöhnt hat. An Größe hinter keinem seiner nächsten Verwandten zurückstehend, erreicht der männliche Seelöwe von der Nasenspitze bis zum Ende der hinteren Finne eine Länge von reichlich fünf Meter, bei einem Gewichte von fünfhundert Kilogramm und darüber, bleibt jedoch durchschnittlich hinter den angegebenen Maßen und diesem Gewichte merklich zurück. In seinem Leibesbau weicht er weniger von den Seehunden ab als andere Arten seiner Familie, läßt sich jedoch ebensowenig wie diese mit jenen verwechseln; denn auch abgesehen von der bezeichnenden Gestaltung der Beine und Füße, unterscheidet er sich sofort durch den gestreckten Kopf und Hals. Das Auge erscheint groß und ausdrucksvoll, aber nur, wenn das Thier erregt wurde; das Ohr ist hohlwalzig, an der Wurzel in eine scharfe Spitze ausgezogen und mit kurzen, feinen Haaren bedeckt. Auf der Oberlippe stehen zwischen dreißig bis vierzig biegsame, weiße oder gelblichweiße Schnurrborsten, von denen einzelne bis fünfundvierzig Centimeter an Länge erreichen. Die Gliedmaßen, welche die dreifache Thätigkeit der Beine, Füße und Flossen vertreten müssen, aber trotz ihrer Entwickelung noch immer weit mehr für Bewegung im Wasser als für eine solche auf dem Lande sich eignen, sind größtentheils mit einer rauhkörnigen Haut bedeckt, während der Leib in ein nirgends sich verlängerndes, kurzes, hartes und glänzendes Haarkleid gehüllt ist. Die Färbung des alten Männchens ändert vielfach ab, da man auf demselben Felsen schwarze, nur hier und da, infolge weißer Haarspitzen, licht gesprenkelte, oder röthlichbraune, düstergraue und lichtgraue Stücke findet, auch wohl in einer und derselben Herde helle mit dunklen Füßen, dunkel gefleckte, graue mit dunklem Halse und hellem Kopfe bemerkt. Das alte Weibchen erreicht höchstens die Hälfte der Länge und kaum mehr als ein Fünftel des Gewichtes eines vollkommen erwachsenen Männchens, ist jedoch in der Regel gleichmäßiger und zwar gewöhnlich lichtbraun gefärbt. Die Jungen endlich tragen ein schieferfarbenes oder grauschwarzes Gewand, welches bei den Jährlingen in Nußbraun übergeht.

Da wir Steller die erste eingehende Lebensbeschreibung des Seelöwen verdanken, ist es recht und billig, seine Schilderungen den Mittheilungen neuerer Beobachter vorangehen zu lassen. »Obschon das löwenartige Thier gräßlich aussieht und bös und hitzig scheint, auch an Kräften den Meerbären weit übertrifft, dabei schwer zu überwinden ist und, wenn es in Noth kommt, aufs grausamste kämpft, endlich durch seine Löwengestalt die Augen und das Gemüth erschreckt, so fürchtet es sich doch dermaßen vor dem Menschen, daß es beim Anblick desselben sich schleunigst auf die Flucht macht und vom Lande ins Wasser eilt. Wenn es mit einem Stocke oder mit Geschrei aufgeschreckt wird, so entsetzt es sich so sehr, daß es mit tiefem Seufzen entläuft und auf der Flucht beständig fällt, weil es vor Zittern und allzu großer Angst seiner Glieder nicht mächtig ist. Treibt man es aber so sehr in die Enge, daß es nicht mehr entfliehen kann, so geht es gerade auf den Verfolger los, wirft vor Zorn den Kopf hin und her, brummt, brüllt und jagt auch den herzhaftesten Menschen in die Flucht. Die Probe hätte mich beinahe selbst ins Verderben gebracht. Daher wird es von dem Kamtschadalen nie im Meere verfolgt, weil es die Kähne umstößt und die Schiffer aufs grausamste umbringt. Auch wagt man nicht, es auf dem festen Lande anzugreifen, sondern überfällt es hinterlistigerweise. Wenn es schläft, kriecht einer, der sich auf seine Kräfte und Füße verlassen kann, stillschweigend unter dem Winde mit einem eisernen oder knöchernen Spieße heran, welcher von der Stange abgeht, und stößt diesen durch einen Vorderfuß. Seine Kameraden halten den Riemen, welcher aus dem Felle eines solchen Thieres gemacht ist, fest und wickeln ihn um einen Stein oder Pfahl. Will das verwundete und erwachte Thier entfliehen, so schießen andere mit Pfeilen oder Spießen darauf los und schlagen es zuletzt mit Keulen todt. Treffen sie es auf einem einsamen Flosse, so schießen sie es mit giftigen Pfeilen. Es kommt sodann aus dem Meerwasser, welches seinen Schmerz vermehrt, ans Land und wird nun getödtet oder stirbt von selbst innerhalb vierundzwanzig Stunden. Wer es wagt, dieses Thier zu tödten, steht bei den anderen in großem Ansehen, und viele gehen nicht bloß wegen des schmackhaften Fleisches, sondern aus Ruhmsucht auf diese gefährliche Jagd. Sie wagen sich oft mit ihren elenden Kähnen von Baumrinde oder Thierhäuten auf vier bis fünf Meilen entfernte Inseln und laden zwei bis drei Thiere hinein, daß der Rand oft kaum über das Wasser hervorsteht; sie würden sich aber schämen, aus Angst vor dem Tode es zurückzulassen. Fett und Fleisch sind überaus schmackhaft, besonders von den Jungen. Die aus den Füßen gewonnene Gallerte ist ein Leckerbissen.

»Einem Männchen folgen drei bis vier Weibchen. In den Monaten August, September und Juli werfen sie. Die Männchen begegnen den Weibchen viel sanfter als bei den Bärenrobben und erwiedern deren Schmeicheleien; beide aber sorgen nicht sehr für ihre Jungen, und ich habe oft gesehen, daß Mütter dieselben im Schlafe todtgedrückt haben; auch machten sie sich nichts daraus, wenn ich die Jungen vor den Augen der Eltern schlachtete und ihnen die Eingeweide vorwarf. Diese Jungen sind nicht so lebhaft und munter wie die jungen Bärenrobben, sondern schlafen fast beständig und treiben auch ihr Spiel nur schläferig. Gegen Abend begeben sich die Mütter mit ihnen ins Meer und schwimmen ruhig am Strande. Werden sie müde, so setzen sie sich der Mutter auf den Rücken und ruhen aus; diese wälzt sich aber wie ein Rad und wirft die trägen Jungen ab, um sie an das Schwimmen zu gewöhnen. Ich habe ganz jung geborene ins Meer geworfen, sie konnten aber nichts weniger als schwimmen, sondern schlugen das Wasser unordentlich mit den Finnen und suchten das Land zu gewinnen.

»Obschon diese Thiere sich sehr vor dem Menschen fürchten, habe ich doch bemerkt, daß sie ihn gewohnt werden, wenn man oft und friedlich mit ihnen umgeht, besonders zu der Zeit, wo ihre Jungen noch nicht fertig schwimmen können. Ich habe mich einmal sechs Tage lang mitten unter einer Herde, jedoch auf einem erhöhten Orte in einer Hütte aufgehalten und ihre Lebensart sehr genau beobachtet. Sie lagen rings um mich her, sahen das Feuer an und gaben auf alles Acht, was ich machte. Sie entflohen auch nicht, obschon ich unter ihnen herumging, die Jungen ergriff, tödtete und die Beschreibung davon aufsetzte. Sie streiten auch heftig unter einander um den Ort und die Weibchen, ebenso hitzig wie die Bärenrobben und mit denselben Geberden. Eins, dem das Weibchen genommen war, stritt mit allen übrigen drei Tage lang und war durch mehr als hundert Wunden überall zerfleischt. Die Bärenrobben mengen sich nie in den Streit und sehen sich sogleich nach der Flucht um, wenn ein solcher entsteht; auch mit ihren Weibchen und Jungen lassen sie die Löwenrobben spielen, ohne sich zu mucksen. Sie vermeiden überhaupt ihre Gesellschaft so viel, als sie können.

»Die Löwenrobben plärren wie die Ochsen, die Jungen blöken wie die Schafe. Es kam mir oft vor, als wäre ich der Hirt unter einer Viehherde, nach welchem sie sich richten müßte. Es gibt ihrer im Sommer und Winter auf diesen Inseln. Nichtsdestoweniger kommen im Frühlinge andere mit der Bärenrobbe zugleich an. Sie fressen Fische und gemeine Robben, wahrscheinlich auch Meerottern. Im Juni und Juli, wo sie auf der Insel ihre Jungen aufziehen, fressen sie fast gar nichts, werden sehr mager und schlafen beständig. Sie scheinen recht alt zu werden, denn sie bekommen endlich einen grauen Kopf.«

Anderweitige Mittheilungen haben wir durch Kotzebue und Wrangel, namentlich aber durch Scammon erhalten, welcher in seinem vortrefflichen Werke über die nordamerikanische Walfischerei den Seelöwen eingehend schildert. Unter den zahlreichen Seethierarten der nordamerikanischen Küste des Stillen Weltmeeres verdient, nach Scammons Ansicht, keines mehr unsere Theilnahme, als der Seelöwe; selbst der für einzelne Völkerschaften so werthvolle Seebär steht hinter ihm zurück. Während dieser nur zeitweilig auf einsamen Inseln sich zeigt, bewohnt der Seelöwe alle Theile der Küste, auch diejenigen, welche bereits dicht bevölkert sind, tritt in tiefe Buchten und selbst in Flüsse ein, treibt sich manchmal zwischen den Schiffen umher und schlägt gar nicht selten auf einem vorspringenden Felseneilande in unmittelbarer Nähe der belebten Küste seinen ständigen Wohnsitz auf. Seine Sitten und Gewohnheiten sind in vieler Hinsicht eigenthümlich und überraschend, wie schon daraus hervorgeht, daß er nicht allein in hohen Breiten, sondern auch in den Gleicherländern lebt.

Bei Annäherung an eine Insel oder eine Felsenklippe, welche eine zahlreiche Herde von Seelöwen in Besitz genommen hat, tönt einem zuerst ein langes klägliches Geheul entgegen, welches den Eindruck macht, als ob die Thiere ein Zeichen der Noth geben wollten; erst wenn man in unmittelbare Nähe gelangt ist, vernimmt man, daß die jetzt betäubenden Laute sehr verschiedener Art sind. Das dröhnende Gebrüll der Männchen übertönt das Tosen der schwersten Brandung; das heisere Krächzen der Jungen beiderlei Geschlechtes klingt bellend und blökend dazwischen, und der gemeinschaftlich hervorgerufene Lärm läßt jede Beschreibung hinter sich. Anscheinend voller Wuth und Trotz blickt dem Ankommenden eine Rotte dieser Thiere entgegen; bald aber werden sie unruhig, und wenn man sich nicht widersetzt, rollt, gleitet und taumelt die ganze Menge durch einander, unter Umständen von überragenden Felsen aus lebensgefährliche Sprünge wagend, um ihre Flucht zu beschleunigen. Gesellig, wie alle übrigen Robben, vereinigen sich die Seelöwen in größter Anzahl doch nur während der Paarungszeit, welche je nach den verschiedenen Breitengraden früher oder später, an der kalifornischen Küste beispielsweise zwischen die Monate Mai und August, an der Küste von Alaska dagegen zwischen den Juni und Oktober fällt. In dieser Zeit bringen die Weibchen ihre Jungen zur Welt und erziehen sie gemeinschaftlich mit den Männchen, welche letztere in der Sorge um die Kleinen mit jenen sich vereinigen, sie bewachen und durch ihr Vorbild sie belehren, wie sie sich auf dem so verschieden gestalteten, bald zerklüfteten und felsenstarrenden, bald schlammigen, bald sandigen Küstensaume zu benehmen, oder wie sie tauchend und schwimmend den brandenden Wogen zu widerstehen haben. Anfänglich bekunden die Jungen entschiedene Abneigung gegen das Wasser; bald aber tummeln sie sich spielend in diesem Elemente, und wenn die Landzeit vorüber ist, sind sie so vollkommen eingewöhnt, daß sie mit den Alten verschwinden und den übrigen Theil des Jahres auf hohem Meere zubringen können. Höchstens einige wenige von der zahlreichen Herde bleiben auf dem beliebten Platze zurück und behaupten denselben beständig. Während der Fortpflanzungszeit nehmen, wie auch Scammon bestätigt, die Seelöwen, insbesondere die Männchen, wenig oder gar keine Nahrung zu sich; nur die Weibchen verlassen zuweilen ihre Lagerstätte und ziehen zur Jagd aus, wagen jedoch nicht, weit von ihren Jungen sich zu entfernen. Daß der Seelöwe lange Zeit ohne jegliche Nahrung leben kann, ist unzweifelhaft; denn an Gefangenen hat man beobachtet, daß sie während eines ganzen Monats nicht einen Bissen zu sich nahmen und trotzdem nicht die geringste Unbehaglichkeit zu erkennen gaben.

Im Anfange ihrer alljährlichen Versammlungen zeigen sich die zu den bestimmten Lagerplätzen zurückkehrenden oder neu ankommenden Seelöwen wild und scheu; wenn sich aber auch die Weibchen am Strande, auf den Klippen und Felsen eingefunden haben, geberden sie sich anders: denn nunmehr beginnen die Kämpfe der Männchen um die Herrschaft über die Weibchen. Diese Kämpfe dauern oft tagelang und werden nicht früher beendigt, als bis einer von beiden Recken vollkommen erschöpft ist, entbrennen auch sofort wieder, sobald er sich neue Kräfte gesammelt hat. Erst wenn beide gleichmäßig geschwächt sind, wenn der eine von dem Kampfplatze flüchten mußte, oder wenn beide durch einen dritten, mit frischen Kräften über sie herfallenden vertrieben wurden, endet der Streit und Hader; denn der endgültig besiegte schleicht sich bekümmert nach einem entlegenen Platze. In der Regel führt nur ein Männchen die Herrschaft über eine Herde; gleichwohl kann es vorkommen, daß man auch deren zwei auf einem und demselben Felsen findet, wobei es dann freilich ohne herausforderndes Gebrüll und kleine Kämpfe nicht abgeht. Als Scammon Ende Mai 1852 die Insel Santa Barbara besuchte, hatte er Gelegenheit, die Seelöwen während ihrer Landzeit sehr genau zu beobachten. Kurz nach seiner Ankunft füllten sich allmählich alle passenden Stellen der Klippen. Eine große Anzahl gewaltiger Männchen, von den Matrosen »Bullen« genannt, erschien und kündigte sich durch ein scharfes, häßliches Heulen an, trieb im Meere allerlei Künste, bethätigte hier die überraschendsten Fertigkeiten, tauchte oft in der stürmischsten Brandung, um einen Augenblick später auf den Kämmen der schäumenden Wellen zu erscheinen, watschelte dann mit ausgestrecktem Halse und erhobenem Kopfe auf das Land, erkletterte einzelne mit Seekräutern bedeckte Felsen, um in den sengenden Sonnenstrahlen sich zu recken, oder legte sich schlafend zwischen den Tangen nieder, so daß Haupt und Hals eben über den Wasserspiegel hervorragten. Mehrere Tage lang ging es ruhig zu; dann aber begannen die alten Bullen ihre Kämpfe um die Herrschaft der verschiedenen Herden, und bald darauf sah man überall die Opfer dieser blutigen Zusammenstöße: einzelne Männchen mit zerspaltenen Lippen, verstümmelten Gliedern, zerfetzten Seiten, andere mit ausgeflossenen, einzelne mit herausgerissenen Augen, welche mehr noch als jene einen gräßlichen Anblick boten. Je weiter die Landzeit vorrückte, um so mehr belebte sich die Insel. Der flache Strand, jeder Felsen, jede Klippe, wo nur eine Robbe Fuß fassen konnte, wurde als Schlafplatz erwählt. Eine zahllose Herde alter Bullen erklomm die Gipfel, und ihr vereinigtes Geschrei wurde an ruhigen Tagen meilenweit in See vernommen. Auf der südlichen Seite der Insel springt zwischen den hohen und abschüssigen Felsen eine für Menschen kaum ersteigbare Klippe vor: sie hatte sich ein riesiger Seelöwe erwählt und behauptete sie wochenlang, bis die Landzeit vorüber war. In welcher Weise er aufstieg und wie er wieder in das Wasser zurückkehrte, blieb für die zahlreiche Schiffsgesellschaft ein geheimnisvolles Räthsel, obgleich »Altgrau«, wie die Matrosen ihn nannten, fortwährend sorgfältig beobachtet wurde. Freilich sind die Seelöwen fähig, unter Umständen Sprünge auszuführen, welche niemand für möglich halten möchte. So hatten sich auf einem mindestens achtzehn Meter senkrecht über die abschüssigen Strandklippen hervorragenden Felsen der Insel ungefähr zwanzig dieser auf dem Lande anscheinend so unbehülflichen Thiere ihren Lagerplatz erwählt und verlockten die Schiffsgesellschaft zu der Meinung, daß es leicht sein müsse, alle zu erbeuten, wenn man sie erschrecke und zwinge, in den Abgrund zu springen. Der bald festgestellte Jagdplan wurde ausgeführt und schien auch vollständig zu gelingen, da sich alle Seelöwen in die Tiefe stürzten. Als die Mannschaft aber hier anlangte, sah sie anstatt verstümmelter Leichname nur noch eins der Thiere, welches sich eben in das Meer warf.

So weit Scammon beobachten konnte, besteht zwischen den verschiedenen Geschlechtern geringe Neigung. Nur die Weibchen bekunden ihren Sprößlingen gegenüber eine gewisse Zärtlichkeit, obwohl sie niemals anstehen, dieselben flüchtig zu verlassen und sich in das Wasser zu retten, wenn sie auf dem Lande überrascht werden. Die Jungen ihrerseits sind die widerspenstigsten und unartigsten kleinen Geschöpfe, welche man sich denken kann, und bethätigen ihre Untugenden namentlich kurz nach dem Erwachen aus ihrem fast ununterbrochenen Schlafe. Oft sieht man, daß, wenn eine Mutter sich weigert, ihr Junges zu säugen, ein Schwarm von anderen um die Gunst sich streitet, dies thun zu dürfen. Nach bestimmter Versicherung der Eingeborenen der St. Paulsinsel säugt die Seelöwin ein männliches, niemals aber ein weibliches Junge noch im zweiten Jahre seines Lebens, was wohl nur in der so verschiedenen Größe der beiden Geschlechter seine Erklärung findet.

Mit dem Ende der Landungszeit, welche an der kalifornischen Küste etwa vier Monate währt, kehrt, wie erwähnt, die Mehrzahl der zahlreichen Herde, Männchen sowohl wie Weibchen, nach dem Meere zurück und durchschwimmt dasselbe jetzt jagend und fischend nach allen Richtungen, da immer nur wenige im Stande sind, in der Nähe der Küste genügend sich zu ernähren. Fische, Weich- und Krebsthiere sowie Wasservögel verschiedener Art bilden das tägliche Brod unserer Robben, welche jedoch niemals versäumen, einige Kiesel oder kleine Steine, einzelne bis zu fünfhundert Gramm an Gewicht, zu verschlingen. Unter den Seevögeln fallen ihnen im Süden die Pinguine, im Norden die Möven am häufigsten zur Beute, und sie gebrauchen eine besondere List, um sich der letzteren zu bemächtigen. Nach Scammons Beobachtungen tauchen sie angesichts einer Möve tief in das Wasser, schwimmen auf ein gut Stück unter den Wellen fort, erscheinen vorsichtig an einer anderen Stelle wieder an der Oberfläche, strecken jedoch nur die Nasenspitze aus dem Wasser heraus und bringen nun, wahrscheinlich mit Hülfe ihrer Schnurrhaare, das Wasser hier in eine drehende Bewegung, in der Absicht, die Aufmerksamkeit der fliegenden Möve auf sich zu lenken. Diese glaubt irgend ein Wasserthier zu sehen, stürzt sich herunter, um dasselbe zu fangen, und ist einen Augenblick später von dem Seelöwen gepackt und unter das Wasser gezogen, bald darauf auch zerrissen und verschlungen. Entsprechend seiner bedeutenden Größe, bedarf jedes einzelne dieser gewaltigen Thiere eine beträchtliche Menge von Nahrung, halbwegs erwachsene schon etwa zwanzig Kilogramm Fische täglich; es lassen sich also schon aus diesem außerordentlichen Nahrungsverbrauche die regelmäßigen Wanderungen der Seelöwen genügend erklären.

Noch vor wenigen Jahren wurden alljährlich allein an der Küste von Ober- und Unterkalifornien so viele Seelöwen erlegt, daß man tausende von Fässern mit dem aus ihrem Fette geschmolzenen Thrane füllen konnte. Die Anzahl der vernichteten Thiere steigt ins fabelhafte; denn man muß bedenken, daß es zu den Seltenheiten gehört, wenn während einer Jagd so große Seelöwen erlegt werden, daß das Fett von dreien oder vieren genügt, um ein Faß mit Thran zu füllen. Infolge der sehr merklichen Abnahme des gewinnbringenden Geschöpfes erlegt man gegenwärtig hauptsächlich Männchen, und zwar meist mit dem Feuergewehre, seltener mit Keule und Lanze. Da eine auf den plumpen Leib gerichtete Kugel in den meisten Fällen nur geringe Wirkung übt, schießt man stets nach dem Kopfe und nimmt das Ohr zum Zielpunkte. Mit Keule und Lanze betreibt man die Jagd da, wo die Beschaffenheit des Strandes gestattet, die Thiere landeinwärts zu treiben, was bei der Aengstlichkeit derselben in der Regel keinen Anstand hat. Im Süden von Santa Barbara befindet sich eine etwa dreißig Meter über dem Spiegel der See erhöhte Hochebene, welche nach dem Meere zu in eine überhängende Klippe ausläuft, durch eine enge Kehle aber verhältnismäßig leicht bestiegen werden kann und deshalb den Seelöwen als bevorzugter Schlafplatz dient. Mit Sonnenuntergang versammelten sich, während Scammons Aufenthalte, gewöhnlich fünfzig bis hundert Männchen an dieser Stelle und verweilten hier bis zum Morgen. Sobald die Boote vom Schiffe herabgelassen wurden, glitten sie ohne Verzug in die Tiefe herab, warfen sich in das Meer und verweilten hier, bis sie sahen, daß die gefürchtete Mannschaft wieder auf dem Schiffe versammelt war. Wiederholt schon hatte man vergeblich versucht, sich ihrer zu bemächtigen; als aber eines Tages ein frischer Wind von der Klippe her gegen das Schiff wehte und ihnen die Witterung unmöglich machte, landete die Mannschaft in einer gewissen Entfernung von der Herde, schlich sich vorsichtig unter dem Winde an dieselbe heran und stürzte sich plötzlich lärmend und schreiend, Gewehre, Keulen und Lanzen schwingend, auf die überraschten Thiere. Starrenden Auges und mit heraushängender Zunge, überwältigt von Bangigkeit, verweilten dieselben lange Zeit bewegungslos, bis endlich die ältesten Männchen die Reihe ihrer Todfeinde zu durchbrechen versuchten. Sie bezahlten ihre Kühnheit mit dem Leben, noch ehe sie das Wasser erreichten, und die Mannschaft rückte hierauf langsam gegen die Herde vor, welche ebenso langsam sich zurückzog. Ein derartiger Angriff, welcher in der Sprache der Matrosen »Robbenwenden« genannt wird, führt gemeiniglich zum Ziele, weil die entmuthigten Thiere fast immer alle Hoffnung auf Entkommen zu verlieren und sich in ihr Schicksal zu ergeben scheinen. Die in Rede stehende Herde zählte fünfundsiebzig Stück, welche, nachdem man die größten niedergeschossen und die übrigen mit Lanzen und Keulen erlegt hatte, bald bis auf einen einzigen abgethan waren. An letzterem wollte man erproben, ob er sich widerstandslos weiter treiben ließe. Genöthigt von seinen grausamen Verfolgern, bewegte sich das arme Geschöpf, so gut es vermochte, über den dicht mit dornigem Gestrüpp bedeckten Grund, verletzte sich dabei vielfach an den Stacheln und hielt endlich Stand, die mit Dornen bespickten Finnen wie in Verzweiflung den Matrosen entgegenstreckend, als wolle es sie um Gnade und Barmherzigkeit bitten. Ein Keulenschlag auf das Haupt machte seinen Qualen ein Ende.

Unmittelbar nach einer solchen Schlächterei beraubt man die erlegten Seelöwen ihrer Schnurrborsten, häutet sie sodann ab und schält die dicke Fettlage, welche sich zwischen Fell und Muskel befindet, ab, um sie später auf dem Schiffe in viereckige kleine Stückchen zu zerschneiden und auszukochen. Das Fell wurde in früheren Zeiten einfach weggeworfen, bis man fand, daß es zur Leimbereitung tauglich ist und verhältnismäßig ebenso großen Gewinn abwirft wie das Fett.

Während der Europäer den Seelöwen seines Fettes und seiner Haut halber erlegt, versorgt sich der Bewohner Alaskas und der Aleuten durch die Jagd dieses Seethieres mit den unentbehrlichsten Gegenständen seines Haushaltes. Der hauptsächlichste Landungsplatz der Seelöwen auf der St. Paulsinsel befindet sich auf der nordöstlichsten Spitze derselben; zu diesem Platze ziehen die Eingeborenen während des Aufenthaltes der Thiere, um sie nach ihren Dörfern landeinwärts zu treiben. Letzteres geschieht mit ebensoviel Kunstfertigkeit als Beharrlichkeit. Erprobte Jäger stehlen sich nachts längs der Küste dahin, bis sie an eine Herde sich angeschlichen haben, wählen aus dieser sechs oder acht der größten Stücke aus und treiben sie langsam nach dem Inneren des Eilandes. In früheren Zeiten gebrauchte man hierzu eine an einer langen Stange befestigte leichte Fahne; gegenwärtig bedient man sich eines Regenschirmes, welcher bald ausgespannt, bald wieder zusammengezogen wird und den Seelöwen einen so unüberwindlichen Schrecken einflößt, daß sie sich nach dem Willen der Leute lenken lassen. Nach und nach sondert man in dieser Weise mehr und mehr Schlachtopfer von den übrigen ab, sammelt allmählich eine größere Anzahl derselben an einer passend gelegenen Stelle, fern von der Küste, und treibt hierauf die ganze Herde langsam dem Schlachtplatze zu. Da die Ohrenrobben nur des Nachts sich treiben lassen, macht man über Tages Halt, und während ein Theil der Jäger sich beschäftigt, die Herde zusammenzuhalten und zu bewachen, liegt der andere schlafend unter Regenschirmen oder schnell aufgebauten einfachen Zelten, oder erquickt sich ein dritter an der schnell bereiteten Nahrung. Regenwetter begünstigt den Trieb, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil es das Gras näßt und die gleitende Fortbewegung der Robben erleichtert; trockene Witterung hingegen verzögert die Reise ungemein. Aber auch unter den günstigsten Verhältnissen legt man täglich kaum mehr als sechs englische Meilen zurück. Endlich am Schlachtplatze angekommen, gönnt man den unglücklichen Geschöpfen noch einen Tag, damit sie sich, wie man sagt, das Blut kühlen, fällt dann plötzlich über sie her und schießt einem nach dem anderen die erlösende Kugel durch den Kopf. Die Leichname werden nun zuerst abgehäutet, und die Häute schichtenweise übereinander gelegt, damit sie bis zu einem gewissen Grade faulen und später leichter enthaart werden können; das Fett wird aufbewahrt und größtenteils zur Feuerung, der Thran als Brennstoff benutzt, das Fleisch in Stücke geschnitten, an der Luft getrocknet und so für den Winter aufbewahrt, das Eingeweide sorgsam herausgenommen, gereinigt und gegessen, das Gedärm aber entleert, aufgeblasen und getrocknet, hierauf gegerbt und schließlich zu wasserdichten Kleidern verarbeitet, der Magen, nachdem er in derselben Weise behandelt worden ist, zur Aufnahme des geschmolzenen Thranes oder getrockneten Fleisches verwendet, so daß also von dem ganzen Thiere nichts übrig bleibt als das verstümmelte Gerippe.

An der Küste Sibiriens, Kamtschatkas und Sagalins betreibt man den Fang der Ohrenrobben wie den ihrer Verwandten wiederum in anderer Weise. Alle Buchten und Flüsse des nordasiatischen Küstenlandes wimmeln während der Monate Juni bis September von Lachsen, welche in dieser Zeit des Laichens halber aufsteigen, und ihnen folgen jagend die Robbenarten nach. Um letztere zu fangen, sperrt man gewisse Stellen der Ströme und Baien durch weitmaschige Netze, welche wohl den Fischen, nicht aber den Robben Durchgang gestatten. Diese verwickeln sich im Gemasche und ersticken entweder in der Tiefe des Flusses, oder werden von den herbeieilenden Fischern getödtet.

So bilden sich in den verschiedenen Gegenden des Verbreitungsgebietes unseres Thieres mancherlei Jagdweisen ans, um diese nutzvolle Ohrenrobbe zu erbeuten; keine einzige von allen aber würde sie ernstlich gefährden und ihren Bestand mit völliger Vernichtung bedrohen, thäte der habsüchtige Europäer auch in diesem Falle es nicht allen übrigen Völkerschaften zuvor.

Seelöwen halten sich ebenso leicht als andere Mitglieder ihrer Familie oder Seehunde überhaupt in Gefangenschaft, lassen sich in hohem Grade zähmen und bekunden, wenn sie jung erbeutet wurden, schließlich eine außerordentliche Zuneigung zu ihrem Wärter. Neuerdings sind mehrere Stücke selbst in europäische Thiergärten gelangt.

Wie den Seelöwen, hat man auch den Seebären zum Vertreter einer besonderen Untersippe ( Callorhinus) erhoben, obgleich sich das Thier nur durch die etwas längeren Ohren und das mit reicher Unterwolle ausgestattete Fell, die der Nebenzacken entbehrenden Backenzähne und den hinten flachwinkelig ausgeschnittenen Gaumen von den Verwandten unterscheidet.

Seebär ( Otaria ursina). 1/20 natürl. Größe.

Der Seebär oder Vließseehund der Robbenschläger ( Otaria ursina, Phoca ursina, Arctocephalus und Callorhinus ursinus etc.) steht an Größe hinter dem Seelöwen merklich zurück, da selbst die größten Männchen von der Schnauzenspitze bis zum Ende der hinteren Flossenfüße höchstens drei Meter messen und die Weibchen nur in seltenen Fällen mehr als die Hälfte des angegebenen Maßes erlangen. Der Leib ist zwar kräftig, aber doch sehr gestreckt gebaut, der Kopf länger und spitziger als bei den Robben insgemein, der Hals kurz, aber deutlich vom Rumpfe abgesetzt, der Schwanz kurz und spitzig, das Maul ziemlich klein, das Nasenloch schlitzförmig, das Auge sehr groß, dunkel und von lebhaftem Ausdrucke, die Oberlippe mit einigen zwanzig steifen, höchstens 16 Centim. langen Schnurrborsten besetzt; die Vorderfüße sind flossenartig gestaltet und mit einer weichen, äußerst biegsamen, haarlosen, schwarzen Haut bekleidet, die hinteren sehr verbreitert und verlängert, da die fünf Zehen, von denen drei oben Nägel tragen, mindestens 10 Centim. Vor der äußeren Spitzenkante endigen. Das am Halse und an der Vorderseite merklich, längs der Rückenlinie einigermaßen verlängerte Fell besteht aus nicht allzu steifen Grannen und ungemein weichen und zarten, seidenartigen, etwas struppigen Wollhaaren, welche die Haut dicht bekleiden. Seine Grundfärbung ist ein dunkles Braun, welches bei einzelnen Stücken in Braunschwarz übergeht, auf dem Kopfe, Halse und dem vorderen Theile des Leibes aber durch weißspitzige Haare gesprenkelt erscheint und auf der Unter- und Innenseite der Glieder sich lichtet. Die einzelnen Haare sind an der Wurzel schwarz, sodann röthlich gefärbt und zeigen vor der Spitze einen graulichen Ring; die Wollhaare sehen roth aus. Aeltere Weibchen unterscheiden sich von den Männchen ziemlich regelmäßig durch silbergraue Färbung; sehr alte aber tragen ebenfalls ein auf Rücken und Seiten dunkelbraunes, jedoch überall mit weißen Haaren gesprenkeltes, unten röthlichbraunes Kleid. Junge Thiere beiderlei Geschlechtes haben ein silberfarbenes Fell, weil ihre Haare durchschnittlich in lichte Spitzen endigen.

Wenige Robben bewohnen ein so ausgedehntes Verbreitungsgebiet wie der Seebär, welcher ebensowohl an den Küsten Patagoniens und Westafrikas, auf den Falklandsinseln, auf Neusüdschottland und Südgeorgien wie auf dem St. Paulseilande im Indischen Weltmeere und den St. Pauls- und St. Georgsinseln des Behringsmeeres gefunden wird, ebenso wie er in den Gleicherländern kaum seltener auftritt als in den höchsten Breiten des Südens und Nordens. Auch seine Naturgeschichte hat in der Neuzeit wesentliche Bereicherungen erfahren, das anziehende Lebensbild, welches uns Steller vor mehr als hundert Jahren entwarf, deshalb jedoch nichts von seinem Werthe verloren. Steller beobachtete den Seebären auf demselben Eilande des Behringsmeeres, auf welchem er auch außer den bereits früher geschilderten Landthieren den Seelöwen kennen lernte; die neueren Berichterstatter, unter denen Bryant an erster Stelle genannt werden muß, jagten ihn in den verschiedensten Theilen des Stillen Weltmeeres und hatten dabei Gelegenheit, mindestens sein Landleben so genau zu erforschen, daß wir ihn gegenwärtig zu den bekanntesten Robben zählen dürfen. Es wird der nachstehenden Darstellung keinen Abbruch thun, wenn ich auch in diesem Falle Stellers erste Nachrichten den neueren Mittheilungen vorangehen lasse.

»Man fängt die Bärenrobbe, welche die Russen ›Kot‹ nennen, nur zwischen dem fünfzigsten und sechsundfünfzigsten Grade auf den Inseln, nicht aber auf dem festen Lande, weil sie selten dahin kommen. Im Frühjahre erhält man nur Weibchen und deren Junge. Nun ziehen sie nach Norden, und man sieht vom Anfange des Juni bis zu Ende August keine mehr; dann kehren sie kraftlos und mager mit ihren Jungen wieder nach Süden zurück.

»Ihr einziges oder ihre beiden Jungen sind mit sehr feiner und glänzender schwarzer Wolle bedeckt. Die Mütter liegen mit ihnen herdenweise am Strande und bringen die meiste Zeit schlafend zu. Die Jungen spielen und streiten zusammen wie junge Hunde. Der Vater steht dabei und sieht zu. Zanken sie sich ernstlich, so kommt er brummend herbei, jagt sie auseinander, küßt und leckt den Sieger, stößt ihn mit dem Maule auf den Boden und freut sich, wenn er sich ernstlich widersetzt. Aus Jungen, welche faul und müßig sind, macht er sich nichts; deshalb halten sich einige beständig bei der Mutter, andere fast immer beim Vater auf.

»Ein Männchen hat acht bis fünfzehn Weibchen und bewacht dieselben sehr sorgfältig. Obgleich viele tausende am Strande beisammen liegen, sieht man sie doch allezeit in Herden getheilt. Jede Herde ist eine besondere Familie. Das Männchen hält mit seinen Weibchen, Söhnen und Töchtern zusammen, auch mit den Jährlingen, welche noch keine Weibchen haben, und so kann die Familie bis zu hundertundzwanzig Stück anwachsen. In eben solchen Haufen schwimmen sie im Meere umher. Sehr alte Männchen sondern sich ab und kommen, gewöhnlich außerordentlich fett am Leibe, allein auf die Inseln. Sie bleiben einen ganzen Monat hier liegen, fressen nicht, schlafen beständig und sind sehr mürrisch und grausam. Was vorbeigeht, fallen sie an mit äußerster Wuth; sie sind so wild und hochmüthig, daß sie lieber sterben, als von ihrem Orte weichen. Sehen sie Menschen, so gehen sie denselben entgegen, halten sie auf, und ein jeder besetzt seinen Ort und macht sich fertig zum Schlagen. Auf einer Reise, wo wir sie nicht umgehen konnten, mußten wir uns in Streit einlassen und Steine nach ihnen werfen. Sie bissen in diese wie Hunde, erfüllten die Luft mit ihrem Gebrülle und setzten uns immer heftiger zu. Wir trachteten daher, ihnen die hervorragenden Augen auszuschlagen und die Zähne mit Steinen entzwei zu werfen. Ein auf diese Weise von uns verwundetes und geblendetes Thier wich aber dennoch nicht von seinem Platze. Es darf auch nicht zurückweichen, denn sonst wird es von den Zähnen der anderen übel zugerichtet. Manchmal kann man auf weite Strecken hin eine Menge von Zweikämpfen sehen. Während dieser Zeit kann man ungehindert an ihnen vorbeigehen. Die im Meere befindlichen sehen eine Zeitlang dem Kampfe zu, gerathen aber dann auch in Wuth, kommen heraus und mengen sich in die Schlacht.

»Ich habe mit meinen Kosaken oft einen angegriffen und ihm nur die Augen ausgeworfen, sodann vier bis fünf andere mit Steinen geworfen, daß sie mich verfolgten. Ich floh nun zu dem blinden, und da dieser nicht wußte, ob seine Kameraden ebenfalls flohen, so biß er an und biß sich einige Stunden mit ihnen, während ich von einem erhöhten Orte zusah. Floh er ins Wasser, so wurde er herausgezogen und endlich todtgebissen. Oft fraß ihn schon, während er in den letzten Zügen lag, der Eisfuchs an. Zuweilen streiten ihrer zwei eine Stunde lang mit einander; dann legen sie sich hin, lechzen und erholen sich, stehen wieder auf, stellen sich wie Fechter gegen einander, neigen die Köpfe und schlagen die Hauer, wie die Eber, von unten nach oben. So lange beide bei Kräften sind, hauen sie nur nach den Vorderfüßen; dann packt der stärkere den schwächeren mit dem Rachen am Leibe und wirft ihn zu Boden. Sobald dies die Zuschauer erblicken, eilen sie herbei, um dem Unterdrückten Hülfe zu leisten. Nach dem Streite gehen sie ins Wasser, um ihren Leib abzuspülen. Ende Juli ist selten einer zu sehen, der nicht mit Wunden bezeichnet wäre.

»Sie liefern ihre Schlachten aus dreierlei Ursachen: die allerblutigsten der Weibchen wegen, die andere des Lagerplatzes halber und eine andere, um Frieden zu stiften. Die Weibchen tragen ihre Jungen im Maule fort, lassen sie aber dieselben beim Angriffe im Stiche, so werden sie von den Männchen in die Höhe und an den Felsen geworfen, daß sie halb todt liegen bleiben; sind sie dann wieder zu sich gekommen, so kriechen sie wie ein Wurm den Männchen demüthig zu Füßen, küssen sie und vergießen Thränen in solcher Menge, daß solche ununterbrochen auf die Brust herabtröpfeln und diese ganz naß machen. Dabei geht das Männchen unter beständigem Brummen hin und her, wendet die Augen greulich herum, und wirft den Kopf, nach Art der Landbären, von einer Seite zur anderen. Sieht das Männchen, daß man seine Jungen fortträgt, so weint es wie das Weibchen. Schwer verwundete oder beleidigte weinen ebenfalls, wenn sie sich nicht rächen können.

»Sie haben dreierlei Laute. Auf dem Lande plärren sie zum Zeitvertreibe wie die Kühe, wenn man ihnen die Kälber genommen hat; im Kampfe brüllen und brummen sie wie Bären; nach erhaltenem Siege bringen sie wiederholt ein lautes Geräusch hervor wie Hausgrillen. Ein verwundeter und von Feinden überwältigter seufzt und faucht laut wie eine Katze oder wie eine Meerotter. Indem sie aus dem Meere gehen, schütteln sie den Leib, streicheln die Brust mit den Hinterfinnen und legen die Haare zurecht. Das Männchen legt die Lippen an die des Weibchens, als ob es dasselbe küssen wollte. Wenn die Sonne scheint, legen sie sich in die Wärme, halten die Hinterfüße in die Höhe und wedeln damit wie schmeichelnde Hunde; bald liegen sie auf dem Rücken, bald auf dem Bauche, bald auf der Seite, bald zusammengerollt. Während des Juni, Juli und August bleiben sie auf derselben Stelle wie ein Stein liegen, sehen einander an, schlafen, gähnen, strecken sich und brüllen, ohne das geringste zu fressen. Dann werden sie so mager, daß die Haut um sie hängt, locker wie ein Sack. Die Jungen paaren sich im Juli und tummeln sich munter herum. Sie benehmen sich dabei nicht wie Thiere, sondern wie Menschen. Ich habe einmal einem eine Maulschelle gegeben, worüber er zwar zornig wurde und brummte, aber doch sein Geschäft noch eine Viertelstunde lang fortsetzte.

»Gewöhnlich laufen die Alten nicht davon, wenn Menschen nahen, sondern machen sich fertig zum Streite. Nichtsdestoweniger habe ich auch gesehen, daß ganze Herden die Flucht ergriffen haben. Wenn man pfeift, fliehen die Weibchen sogleich, und wenn man sie unvermuthet mit großem Geschrei überfällt, stürzen sich ganze Massen mit einem Male ins Meer; dann schwimmen sie beständig am Strande hin und her und wundern sich über die ungewöhnlichen Gäste. Die Meerottern und gemeinen Robben fürchten sich sehr vor ihnen und werden deshalb selten in ihrer Nähe gesehen; die Seelöwen aber wohnen in großen Herden unter ihnen, nehmen die besten Stellen ein, und die Bärenrobben erregen nicht gern in ihrer Gegenwart einen Streit, um nicht allzu grausame Schiedsrichter zu bekommen.

»In ihren Bewegungen sind sie schneller als andere Robben: sie durchschwimmen sicher in einer Stunde zwei deutsche Meilen. Auf dem Lande werden sie von keinem übertroffen, und man entkommt ihnen nur, wenn es bergan geht. Mich haben sie einmal länger als sechs Stunden verfolgt und endlich gezwungen, mit der größten Lebensgefahr über eine steile Anhöhe zu klettern, und mich und meine Kosaken jagten sie oft so muthig vor sich her, daß wir den Strand verlassen mußten. Ihr Leben ist so zähe, daß zwei oder drei Menschen sie kaum mit zweihundert Keulenschlägen nach dem Kopfe tödten können. Man muß oft zwei- bis dreimal ausruhen, um wieder Kräfte zu sammeln. Wenn auch alle Zähne aus dem Rachen geschlagen, die Hirnschale zerstückelt und das Gehirn fast ganz ausgespritzt ist, bleibt das Thier dennoch auf seinen Füßen stehen und wehrt sich. Ich schlug einem die Hirnschale entzwei und die Augen aus, dennoch blieb es noch länger als zwei Wochen wie eine Bildsäule stehen und lebte so lange. Bei Kamtschatka gehen sie seltener ans Land und werden deshalb im Wasser harpunirt. Dann schießen sie wie ein Pfeil dahin und ziehen den Kahn noch so reißend nach sich, daß er zu folgen scheint. Wenn der Schiffer ihn nicht recht gut zu steuern weiß, kehren sie auch wohl um. So geht es fort, bis das Thier sich verblutet hat. Dann wird es herangezogen, mit Spießen durchstochen und an das Land geschafft. Man fängt aber nur erwachsene Männchen und trächtige Weibchen, weil man sich an die großen Männchen nicht wagt. Jährlich kommen so viel Bärenrobben vor Alter und infolge ihrer Wunden auf den Inseln um, daß an manchen Orten der Strand so voll Knochen liegt, als wenn eine Schlacht geliefert worden wäre.«

Bryants und Scammons Mittheilungen widersprechen Stellers Beobachtungen in keiner Weise, vervollständigen jedoch das Lebensbild der Bärenrobbe. Aus den Wahrnehmungen aller Schiffer, welche die Seebären kennen, geht hervor, daß sie einzig und allein zum Zwecke der Fortpflanzung auf die verschiedenen von ihnen regelmäßig besuchten Inseln oder Scheren kommen, während der übrigen Monate aber ausschließlich auf hoher See leben und dabei sehr weite Wanderungen unternehmen. Gleichwohl kehren sie, wie jahrelang fortgesetzte Beobachtungen erwiesen haben, zu demselben Eilande zurück, auf welchem sie das Licht der Welt erblickten. Wenn ihre Landungszeit herannaht, bemerkt man zuerst einige alte Männchen, welche Kundschafterdienste zu thun scheinen. Ihnen folgen dann allmählich die übrigen nach. Von den höchsten Stellen einzelner südlichen Inseln aus hat man, laut Scammon, beobachtet, daß sie bei ihrer Rückkehr zum Lande, in ungemein zahlreiche Gesellschaften vereinigt, gemeinschaftlich reisen und erst an der Küste in die verschiedenen Herden sich theilen. Bei der Wahl der von ihnen besuchten Stellen verfahren sie mit großer Umsicht, vielleicht erst, seitdem sie durch Erfahrung die Nothwendigkeit erkannt haben, vor ihrem schlimmsten Feinde, dem Menschen, so viel als möglich sich zu schützen. Im allgemeinen suchen sie sich Eilande oder auf größeren Inseln solche Küstenstrecken auf, an denen die See mit besonderer Heftigkeit brandet, und erwählen sich dann die unmittelbar über der höchsten Flutmarke gelegenen, möglichst wenig zugänglichen Felsen zu ihren zeitweiligen Wohnsitzen. Jedes alte Männchen kehrt so lange zu einer genau bestimmten Stelle zurück, als es dieselbe zu behaupten vermag: Bryant wurde von den Eingeborenen der Pribyloffinseln versichert, daß man auf dem St. Paulseilande im Behringsmeere einen an dem Fehlen einer Vorderflosse leicht kenntlichen Bullen siebzehn Jahre nach einander auf demselben Blocke beobachtet habe. Nach eigenen Beobachtungen unseres Gewährsmannes dürfen sich junge, d. h. weniger als sechs Jahre alte Männchen wenigstens bei Tage nicht auf das Land wagen und schwimmen deshalb während der Landungszeit über Tages beständig längs der Küste hin und her, höchstens des Nachts verstohlen landend, um ein wenig zu schlafen. Eine einzige Ausnahme von dieser Regel findet an solchen Stellen statt, wo eine längere Küstenstrecke zum Landaufenthalte gewählt wurde, weil hier zwischen den einzelnen zusammengehörigen Familien Plätze frei bleiben, auf welche die jüngeren Bärenrobben, unbelästigt von den alten, kommen und gehen dürfen, wie sie wollen.

Nach Bryant verläuft das Leben der Thiere während ihrer Landungszeit etwa folgendermaßen. Ungefähr um die Mitte des April, nachdem der Schnee geschmolzen und das Eistreiben von Norden her vorübergegangen ist, erscheinen einige alte männliche Bärenrobben in der Nähe der Inseln, halten sich hier etwa zwei oder drei Tage auf, wagen sich auch wohl auf das Land und untersuchen, vorsichtig schnüffelnd, die gewohnten Plätze. Fällt diese Untersuchung befriedigend aus, so erklettern sie einen oder zwei Tage später höhere Stellen und legen sich hier, lauschend und spähend, mit erhobenem Haupte nieder. Die Eingeborenen der St. Paulsinsel, welche die Sitten und Gewohnheiten der Thiere genau kennen, hüten sich sorgfältigst, während dieser Zeit sich zu zeigen, vermeiden auch, wenn der Wind von ihren Dörfern her nach der Seeküste weht, jeden unnützen Lärm und löschen selbst die Feuer aus, um den Kundschaftern keinen Anlaß zum Argwohn zu geben. Letztere verschwinden nach einiger Zeit; wenige Tage später erscheinen jedoch männliche Bärenrobben in kleiner Anzahl, und zwar alte wie junge. Erstere nehmen sofort ihre Plätze auf den Landungsstellen ein, hindern die Jungen an der Landung und zwingen sie, entweder im Wasser selbst oder an von ihnen nicht eingenommenen Stellen der Insel Unterkunft zu suchen. Jedes alte Männchen beansprucht übrigens wenig mehr als eine englische Geviertruthe oder etwa fünfundzwanzig Geviertmeter Raum, eben genug zum Schlaf- und Ruheplatze für sich und zehn, höchstens fünfzehn Weibchen. Noch immer treffen tagtäglich andere Männchen ein, zwei-, drei-, vier- und fünfjährige annähernd in derselben, jüngere in geringerer, ältere in größerer Anzahl. Letztere bahnen sich zu einem ins Auge gefaßten Lagerplatze mit um so größerer Schwierigkeit einen Weg, je mehr von den passenden Stellen bereits von anderen in Besitz genommen worden sind; denn jeder einzelne dieser Weibergebieter hält an seinem Stande fest und weicht nur der Gewalt. Irgend welches Anrecht wird von keinem anerkannt; der zuletzt erscheinende hat sich demnach zu begnügen oder um einen besseren Platz zu kämpfen.

Gegen den fünfzehnten Juni hin sind alle Männchen versammelt und alle passenden Plätze vergeben. Die alten Herren erwarten jetzt offenbar die Ankunft der Weibchen. Letztere erscheinen zuerst ebenfalls in kleiner Anzahl, im Verlaufe der Zeit jedoch in immer zunehmenden Scharen, bis um die Mitte des Juli alle Landungsplätze gefüllt oder überfüllt sind. Viele von den Weibchen scheinen bei ihrer Ankunft den Wunsch zu hegen, mit einem bestimmten Männchen sich zu vereinigen; denn sie klettern oft auf die äußeren Felsen, um von ihnen aus die Landungsplätze zu überschauen, lassen auch wohl ihren Lockruf vernehmen und lauschen, ob ihnen eine bekannte Stimme Antwort gibt. Wenn dies nicht der Fall ist, wechseln sie den Platz, verfahren ebenso wie früher und treiben dies so lange fort, bis eins der im Wasser schwimmenden jungen Männchen, eine Junggesellenrobbe, wie die Eingeborenen diese nennen, ihnen sich nähert und sie, oft gegen ihren Willen, an das Land jagt. Letzteres gehört offenbar zu den Pflichten besagter Junggesellenrobben. Sie schwimmen während des Tages längs der Küste auf und nieder, beobachten die ankommenden Weibchen und zwingen sie schließlich, an der felsigen Küste zu landen. Sobald sie diese betreten, nähert sich das nächstliegende Männchen, läßt einen Laut vernehmen, welcher an das Glucksen einer Henne erinnert, und sucht, der neuangekommenen Genossin freundlich zunickend und sie auch wohl liebkosend, allmählich zwischen sie und das Wasser zu gelangen, so daß sie nicht mehr zu entfliehen im Stande ist. Sobald ihm dies gelungen, ändert er sein Betragen vollständig; denn anstatt der Liebkosungen erfährt das Weibchen beherrschenden Zwang: drohendes Gebrumm fordert es auf, einen der noch freien Plätze im Harêm des gestrengen Männchens einzunehmen. In dieser Weise verfährt jeder männliche Seebär, bis der letzte Platz des von ihm behaupteten Lagergebietes besetzt ist. Damit endet jedoch seine anstrengende Arbeit nicht, weil die über ihm liegenden Bullen seine Rechte fortwährend schmälern, indem sie jeden günstigen Augenblick benutzen, um ihm Weiber zu stehlen. Dies geschieht einfach so, daß sie eins der Weibchen mit den Zähnen packen, es über die übrigen wegheben und, wie eine Katze die Maus, nach dem eigenen Weiberzwinger schleppen. Die über ihnen liegenden Männchen verfahren genau in derselben Weise, und so währt das Einfangen und Stehlen der Weibchen fort, bis endlich alle Plätze besetzt sind. Nicht selten gerathen zwei Männchen eines Weibchens halber in den heftigsten Streit; zuweilen auch geschieht es, daß beide gleichzeitig über den Gegenstand ihrer Eifersucht herfallen und denselben, wenn nicht in Stücke zerreißen, so doch gefährlich verwunden. Nachdem jedwedes Harêm gefüllt ist, wandern die Männchen selbstgefällig auf und nieder, um ihre Familie zu überblicken, schelten die Weibchen, welche sich drängen oder die übrigen stören, und treiben wüthend alle Eindringlinge davon. Diese Ueberwachung beschäftigt sie während der ganzen Zeit, welche sie auf dem Lande zubringen.

Zwei oder drei Tage nach der Landung gebiert jedes Weibchen ein einziges, in höchst seltenen Fällen vielleicht auch zwei Junge. Der kleine Seebär kommt, wie alle Robben, in sehr entwickeltem Zustande und mit offenen Augen zur Welt, mißt bei der Geburt etwa ein Drittel der Länge seiner Mutter, hat ein Gewicht von drei bis vier Kilogramm und trägt ein von dem der alten verschiedenes, aus ungemein weichen, krausen Wollhaaren und ähnlichen Grannen bestehendes Kleid von schwarzer Färbung, welches er erst gegen Ende der Landungszeit mit dem der Alten vertauscht. Unmittelbar nach seiner Geburt beginnt er zu saugen, wie er sich überhaupt vom ersten Augenblicke seines Lebens an ebenso kräftig als selbständig geberdet. Die Mutter bekundet die wärmste Zuneigung gegen das kleine unartige Geschöpf, hält bei ihm treue Wacht, sucht es gegen ihm drohende Gefahren zu beschützen und unterrichtet es allmählich in allen ihm nöthigen Bewegungen. »Auf einer der kleinen San Benitosinseln an der Küste Unterkaliforniens«, erzählt Scammon, »beobachteten wir mit lebhafter Theilnahme einen weiblichen Seebären nebst seinem wenige Wochen alten Jungen. Mit dem ihr folgenden Kleinen näherte sich die Mutter vorsichtig der Küste, blickte beim Landen fortwährend mißtrauisch in die Runde, versäumte jedoch nicht, das Junge währenddem mit fast menschlicher Zärtlichkeit zu liebkosen. Da alles sicher schien, lullte sie es bald in Schlaf, und beide lagen darauf, der Wärme der Mittagssonne behaglich sich hingebend, neben einander auf einem vorspringenden Felsen. Jede höhere Welle erregte die Aufmerksamkeit der Alten, jeder Schall bewog sie, das Haupt zu erheben, sich umzublicken und zu überzeugen, ob nach wie vor alles sicher sei. Hatte sie hiervon sich vergewissert, so sank sie wieder in ihre frühere Lage zurück, während das Junge unbekümmert in derselben geblieben war. Um zu erfahren, welchen Eindruck das leiseste Geräusch auf die Mutter hervorbringen würde, zerbrachen wir einen dünnen Ast. Augenblicklich wurde sie unruhig, das Junge schrie auf, die Alte belferte vertheidigungslustig, beruhigte sich jedoch wieder und legte sich nieder wie zuvor. In diesem Augenblicke kam uns zufällig ein altes Männchen zu Gesicht, auf welches wir die Büchse richteten und einen Schuß abgaben. Mit einem oder zwei Sätzen sprang die durch den Knall erschreckte Alte ins Wasser, kehrte jedoch sogleich zu ihrem Jungen zurück, trieb dasselbe, so gut sie konnte, dem sicheren Meere zu, und einen Augenblick später waren beide unseren Blicken entschwunden.« In den ersten fünf Wochen nach der Geburt verlassen die Weibchen ihre Jungen höchstens auf Augenblicke; dann aber gehen sie längere Zeit in das Meer, um Nahrung zu suchen. Bis dahin begleiten die Jungen ihre Mütter bei jeder Bewegung, welche diese auf dem Lande ausführen, lernen aber nur an solchen Stellen, welche regelmäßig von der Flut überspült werden, früher als vor Ablauf der angegebenen Zeit schwimmen und lassen sich meist nur durch Anwendung von Gewalt bewegen, in das Wasser zu gehen. Haben sie ihren Widerwillen jedoch einmal überwunden, so gelangen sie sehr bald dahin, ihr heimisches Element hinlänglich zu beherrschen.

Wenige Tage nach der Geburt der Jungen zeigt sich das Weibchen zur Paarung geneigt, bekundet Theilnahme für die Aufmerksamkeit des Männchens und gibt sich ihm zuweilen auch auf dem Lande hin. Da jedoch die Lage der Geschlechtstheile eine Begattung auf festem Boden erschwert, findet solche höchstens in drei von zehn Fällen daselbst statt und geschieht regelmäßig im Wasser. Hier nun kommen die vier oder fünf Jahre alten, von den felsenbeherrschenden Gewalthabern ferngehaltenen und verbannten Männchen zum Ziele ihrer Wünsche. Während der eifersüchtige Alte mit Bekämpfung eines Nebenbuhlers sich beschäftigt, verläßt eins der Weibchen nach dem anderen das Land, gleitet in das Wasser und findet hier in jedem aufmerksamen Junggesellen einen Liebhaber. Dieser folgt der Erwählten bis zu einer gewissen Entfernung von der Küste, verständigt sich mit ihr, und nunmehr schwimmen beide in fünf bis acht Minuten währender inniger Umarmung dahin, drehen sich behufs der Athmung so, daß bald eins, bald das andere nach oben zu liegen kommt, und paaren sich in dieser Weise. Wenn das Weibchen hierauf zur Küste zurückkehrt, wird es von allen männlichen Gliedern der Versammlung gleichgültig behandelt.

Die alten Männchen verweilen mindestens vier Monate auf ihren Lagerplätzen, ohne inzwischen irgend welche Nahrung zu sich zu nehmen. Nach Ablauf dieser Zeit treten sie ihren Platz an die jüngeren ihres Geschlechtes ab und ziehen zur Jagd aus. Bryant versichert, durch die sorgfältigsten Untersuchungen von der eben erwähnten, allen Eingeborenen wohlbekannten Thatsache sich überzeugt zu haben. Er beobachtete einzelne Lagerplätze, welche von der Hochflut so rein gewaschen waren, daß jede Kothentleerung entdeckt werden mußte, fand jedoch immer nur kurz nach der Ankunft neuer Seebären, nicht aber später, Anzeichen, daß die Thiere sich entleert oder Futter genommen hatten. Eine Untersuchung der Magen getödteter junger Seebären führte zu demselben Ergebnisse, da deren Eingeweide ebenfalls vollständig leer waren. Dasselbe endlich war der Fall mit den wenigen säugenden Weibchen, welche behufs der Untersuchung getödtet wurden.

Etwa um den zwanzigsten Juli erscheinen auf den Pribyloffinseln größere Haufen von jährigen Seebären, nehmen in Gemeinschaft mit den jüngeren Männchen die ihnen eingeräumten Theile der Küste ein und verweilen, unter ihnen in buntem Gemisch gelagert, hier bis zum Ablaufe der Landungszeit. Die zweijährigen Weibchen, welche sich mit den jungen Männchen im Wasser gepaart haben, gesellen sich nun ebenfalls zu den älteren ihres Geschlechtes.

Gegen Ende Oktober verlassen die Bärenrobben in kleinen Gesellschaften die Inseln: die Weibchen zuerst, die alten Männchen später, die jungen Männchen zuletzt, um fortan mindestens acht Monate auf hoher See zu verweilen.

Seines ausgezeichneten Felles halber ist der Seebär ein noch werthvolleres Jagdthier als die übrigen Mitglieder seiner Familie. Die Eingeborenen der von ihm besuchten Inseln erlegen ihn allerdings auch seines Fleisches wegen, welches für sie einen wichtigen Theil ihres Unterhaltes bildet und selbst unter den Europäern als schmackhaft gilt. Auf den Pribyloffinseln leben die Leute fast ausschließlich von Robbenfleisch und sind deshalb genöthigt, während des Landaufenthaltes der Seebären und Seelöwen für das ganze Jahr sich zu versorgen. So lange gedachte Ohrenrobben auf dem Lande hausen, wird das Fleisch frisch erlegter Stücke verwendet, gleichzeitig aber auch der nöthige Vorrath für den Winter eingeheimst. Dies geschieht einfach so, daß man kurz vor dem Wegzuge der Ohrenrobben noch eine größere Menge erlegt und deren Fleisch entweder in der bei Beschreibung des Seelöwen geschilderten Weise trocknet oder aber den ganzen Körper gefrieren läßt und so während des Winters aufbewahrt. Aus dem Fette wird zwar ebenfalls, jedoch in so geringer Menge Thran gewonnen, daß letzteres nur als Nebennutzung betrachtet werden kann. Den Hauptgewinn lieferte von jeher das Fell der jüngeren Thiere; man verfuhr jedoch bei der Erbeutung der Seebären ebenso kurzsichtig und sinnlos wie bei der Jagd anderer Seethiere überhaupt und rottete binnen wenigen Jahrzehnten so außerordentliche Mengen von jenen aus, daß einzelne früher von ihnen bevölkerte Inseln allmählich gänzlich verödeten. Auch auf den Pribyloffinseln betrieb man die Jagd so rücksichtslos, daß schon im Anfange unseres Jahrhunderts von Seiten der Russen besondere Gesetze erlassen werden mußten, um dem nicht zu entschuldigenden Unfuge zu steuern. Im Jahre 1803 häufte man auf Unalaschka nicht weniger als achtmalhunderttausend Felle auf, von denen sieben Achtel verbrannt oder ins Wasser geworfen wurden, weil man sie nicht zubereiten konnte und den Preis nicht herabdrücken wollte. Infolge dieses unverantwortlichen Verfahrens nehmen die Seebären im ganzen Behringsmeere in besorgniserregender Weise ab. Auf den Pribyloffinseln erbeutete man im Jahre 1811 nur noch den zehnten Theil der eben genannten Anzahl, im Jahre 1816 sogar nur dreitausend Stück. Gegenwärtig haben sich die Seelöwen wieder merklich vermehrt, und da man sie wenigstens einigermaßen schont, darf man jährlich etwa hundertundfünfzigtausend Stück tödten, ohne ihren Bestand zu vermindern. Von dieser Anzahl kommen etwa hunderttausend auf die St. Georgs- und St. Paulsinseln, fünfundzwanzigtausend auf Copper- und Behringseiland, der Rest auf die Küsten Kaliforniens, des Washingtongeländes, der Robininseln im Ochotskischen Meere, Südshetlands, Feuerlands und anderer von ihnen besuchten Plätze. Nach Bryants Schätzungen besuchen die St. Paulsinseln jährlich mehr als eine Million Seebären, da mindestens zwölf englische Meilen der Küste in einer durchschnittlichen Breite von fünfzehn Ruthen als Versammlungsplätze dienen und man etwa zwanzig Seehunde auf die Geviertruthe rechnen darf. Von den auf den Klippen ruhenden Thieren besteht etwa der zehnte Theil aus mehr als sechs Jahre alten Männchen, so daß also noch immer eine Million fortpflanzungsfähiger Weibchen vorhanden sein dürfte. Nimmt man die Hälfte der im Jahre geborenen Jungen als Weibchen an, so vermehrt sich die Anzahl der letzteren, welche geschont werden, alljährlich noch bedeutend, und es läßt sich daher auch für die Zukunft eine gewinnbringende Jagd erhalten.

Um sich der Seebären zu bemächtigen, verfährt man in ähnlicher Weise, wie bei Schilderung des Seelöwen beschrieben wurde; jedoch gilt die Jagd nicht den ältesten, sondern den jüngeren Männchen, weil das Fell der ersteren gewöhnlich unbrauchbar ist. Eine mehr oder minder ansehnliche Menge von geübten Leuten schleicht sich des Nachts bei günstigem Winde an jene Stellen der Küste, welche den jungen Männchen als Schlafplätze dienen, und versucht auf das durch einen Schuß gegebene Zeichen, die ganze vom Wasser abgeschnittene Gesellschaft landeinwärts zu treiben. Wenn dies gelingt und man eine genügende Entfernung von dem Landungsplatze der Thiere erlangt hat, wird Heerschau gehalten, um die jungen zwei- oder dreijährigen Männchen von den älteren zu sondern. Letzteres geschieht, indem man die Thiere in einem großen Bogen langsam vorwärts treibt und die alten, faulen nach und nach zwischen den Treibern durchschlüpfen läßt, die erwählten jedoch an der Flucht verhindert. Jene wenden sich augenblicklich wieder dem Meere zu, diese werden langsam weiter getrieben, bis man in der Nähe des Schlachtplatzes angekommen ist. Der von ihm ausgehende Geruch macht die Ohrenrobben so ängstlich, daß sie in vielen Fällen zurückschrecken. Es ist daher nothwendig, diesen Platz ziemlich weit in das Innere zu verlegen, erscheint jedoch auch vortheilhaft, die Robben zu zwingen, ihre Felle auf eigenen Füßen bis in die Nähe der an gewissen Stellen der Insel angelegten Salzhäuser zu tragen. Demgemäß hat man in der Regel sechs bis sieben Meilen zurückzulegen und muß beim Triebe mit größter Vorsicht zu Werke gehen: treibt man zu heftig, so verderben sich die Thiere durch ihre hastige Bewegung das Fell, stürzen auch wohl über einander weg und verwirren und erschrecken sich gegenseitig; treibt man an heißen Tagen, so kommt man mit den unbehülflichen Geschöpfen nicht von der Stelle. Aus diesen Gründen wählt man stets kühle und regnerische Tage zum Triebe und legt im Laufe einer Stunde höchstens anderthalb englische Meilen zurück. Auf dem Schlachtplatze angelangt, übergibt man die Herde dort versammelten Knaben, welche das Entfliehen einzelner zu verhindern suchen und allen überhaupt Zeit geben, sich zu beruhigen. Erst wenn letzteres geschehen, trennt man ihrer etwa siebzig bis hundert von der Herde, treibt sie so weit aus einander, daß sie sich mit ihren Flossenfüßen gegenseitig nicht berühren, wählt unter ihnen die geeigneten aus und tödtet sie mittels eines Schlages auf die Nase, worauf man den nicht brauchbaren gestattet, nach dem Wasser zurückzukehren. In dieser Weise verfährt man, bis man die ganze Herde abgethan hat, und beginnt dann sofort mit der Abhäutung der erlegten. Alle Treiber, welche verwendet werden, stehen unter dem Befehle eines erfahrenen Robbenschlägers, welcher nicht allein die Zeit, sondern auch die Richtung des Triebes sowie den Schlachtplatz bestimmt und unterwegs alle nöthigen Anordnungen leitet. Im Mai treibt man bloß kleine Trupps, soviel als die Eingeborenen zur Nahrung benöthigen; im Juni beginnt man der Felle halber zu treiben, obwohl letztere um diese Zeit noch so schlecht sind, daß man oft nicht zwanzig von hundert gebrauchen kann; um die Mitte des Juli gehen die Weibchen bereits wieder ins Wasser, und es tritt nun eine Zeit der allgemeinen Ruhe unter den Robben ein, während welcher die Eingeborenen mindestens zehn, meist fünfzehn Tage lang gänzlich vom Treiben abstehen. Mit dem Ende der angegebenen Zeit erscheinen die großen Massen der jährigen Seebären, vermischt mit den jüngeren Männchen, verbreiten sich in deren Gemeinschaft über das Land und erhöhen dadurch die Schwierigkeit der Auswahl. Bis zu dieser Zeit brauchte man nicht in Sorge zu sein, mit den Männchen auch Weibchen landeinwärts zu treiben, nunmehr aber besteht fast die Hälfte der zu treibenden Thiere aus solchen, und eine genaue Untersuchung jedes einzelnen wird erforderlich, um die Geschlechter zu scheiden oder zu verhindern, daß auch Weibchen getödtet werden. Gleichwohl gelten die späteren Monate, insbesondere September und Oktober, als die günstigste Zeit dieser Jagd.

Mähnenrobbe.

Die Felle werden unmittelbar nach dem Abstreifen in die Salzhäuser gebracht und hier in viereckigen Kästen eingesalzen, so daß die fleischige Seite nach oben zu liegen kommt. Nach dreißig bis vierzig Tagen nimmt man sie aus dem Salze, entfernt das letztere, faltet sie so zusammen, daß die Fleischseite nach innen kommt, bestreut sie mit frischem Salze und verschifft sie.

So lange die Pribyloffinseln unter russischer Herrschaft waren, erhielten die Eingeborenen außer dem nöthigen Salze zehn Cents Arbeitslohn für das Fell, während man gegenwärtig fast das dreifache zahlt. Da man nun in London, dem einzigen Markte für Bärenrobbenfelle, das Stück etwa mit fünf Dollars verwerthet, bleibt trotz der Nebenausgaben für Ankauf von Salz, Erhaltung der Gebäude, Besoldung der europäischen Beamten, Schiffs- und sonstiger Löhne ein erklecklicher Gewinn übrig.

Der südliche Vertreter des Seelöwen ist die Mähnenrobbe ( Otaria jubata, Phoca jubata, Otaria leonina), Vertreter einer gleichnamigen Untersippe ( Otaria), welche sich durch die kurzen Ohren und das bei den alten Männchen auf dem Rücken gemähnte Fell ohne Unterwolle kennzeichnet. Das erwachsene Männchen erreicht in gleicher Weise wie die Verwandten, also von der Nasenspitze bis zum Ende der hinteren Flosse gemessen, eine Länge von 2,7 Meter oder, von der Nasen- bis zur Schwanzspitze gemessen, von 2 Meter; sein Fell liegt im ganzen glatt an, verlängert sich jedoch vom Oberkopfe bis zur Rückenmitte zu einer ziemlich breiten, aber verhältnismäßig kurzen Mähne und hinter den Kiefern zu einer Art von Bart, während es auf der Brust am kürzesten ist. Die Oberseite des Kopfes, namentlich die Nasengegend, hat lichte oder gelbbraune, die Wangenseite dunkelbraune, die Schnauze schwarze, der Rücken gelblichgraue, die Bauchseite braungelbe Färbung; die nackten Flossen sehen schwarz aus. Das Weibchen unterscheidet sich durch dunklere Färbung, da die Rückenmitte und die Leibesseiten bis zum Schwanze herab schwarz und grau gemischt erscheinen, weil die Spitzen der Haare grau, die Wurzeln schwarz sind; von der Nase zum Vorderkopfe verläuft ein dunkler Streifen, neben dem jederseits unter dem Auge ein lichtgrauer Flecken bemerklich wird; der einigermaßen entwickelte Bart ist dunkler als die übrigen Kopfseiten; hinter ihm bemerkt man einen mäßig großen dunkleren Flecken, um das Auge herum einen schmalen braunen Kreis; Brust und Bauch endlich sind gelblichgrau. Nach den Untersuchungen Murie's verändert sich die Färbung im Laufe der Jahre etwa folgendermaßen: Junge beiderlei Geschlechts sind gleich und zwar dunkel- oder tief chokoladenbraun gefärbt. Die Männchen im ersten Jahre sehen bereits merklich blasser aus, wogegen die Weibchen gleichen Alters auf dem Rücken dunkelgraue, auf der Bauchseite lichtgelbliche Färbung zeigen. Im zweiten oder dritten Jahre ändert sich bei den Männchen die Färbung des Rückens und der Seiten in ein schönes Braun um, und die Unterseite nimmt lichtgelbliche Färbung an. Bei jungen Stücken bemerkt man eine dünne Unterwolle. Abgesehen von der verschiedenen Färbung, unterscheiden sich die Weibchen wie bei allen übrigen Ohrenrobben auch durch die bedeutend geringere Größe, welche in den meisten Fällen kaum mehr als die Hälfte von der des Männchens beträgt, die verhältnismäßig viel kleineren Gliedmaßen und das unverhältnismäßig leichte Gewicht.

Das Verbreitungsgebiet der Mähnenrobbe umfaßt die Südspitze von Südamerika, einschließlich aller in der Nähe derselben gelegenen Inselgruppen und Eilande, und dehnt sich nach Süden hin bis zum Grahamslande ans. In besonderer Häufigkeit begegnet man ihr, wie wir schon durch Forster wissen, im Feuerlande; nicht minder zahlreich tritt sie auf den Falklandsinseln auf. Ihre Lebensweise, ihre Sitten und Gewohnheiten scheinen im wesentlichen denen ihrer nördlichen Verwandten zu entsprechen. Wie diese unternimmt sie alljährlich weite Wanderungen, um zu dem einmal erwählten Landungs- und Fortpflanzungsplatze zu gelangen; wie diese verweilt sie auf den betreffenden Inseln monatelang, in der Absicht, ihre Jungen zur Welt zu bringen und es denselben zu ermöglichen, die ersten Wochen ihres Lebens auf dem Lande zu verbringen, um sich selbst zu paaren und wahrscheinlich auch zu hären, worauf sie von neuem das weite Meer durchschwimmt. Forster fand die felsigen Klippen in der Nähe des Neujahrshafens bedeckt mit Scharen dieser von den Schiffern ebenfalls Seelöwe genannten Ohrenrobbe, beobachtete deren Kämpfe um die Weibchen, wie die Zärtlichkeit, mit welcher sich die Glieder einer Familie behandeln, die Liebkosungen, welche sie gegenseitig einander erweisen, trat ihnen feindlich entgegen und lernte sie als mindestens ebenso harmlose Gegner kennen, wie die nächsten Verwandten es sind; Abbott traf mit ihnen auf den Falklandsinseln zusammen und berichtet ebenfalls einiges über ihr Leben; Murie endlich fragte den zweifellos besten Kenner ihrer Lebensweise, Lecomte, einen alten französischen Matrosen, welcher jahrelang mit von ihm selbst gefangenen Mähnenrobben den innigsten Verkehr gepflogen hat, soviel als möglich des von ihm erkundeten über die Sitten und Gewohnheiten der Thiere ab und übertrug diese mühselig gewonnenen Nachrichten in lesbare Form: wir sind also gegenwärtig auch über diese Art der Familie ziemlich genau unterrichtet.

Um welche Zeit die Mähnenrobben auf ihren Fortpflanzungsinseln ankommen und wie lange sie hier verweilen, scheint bis jetzt noch nicht genügend festgestellt zu sein; aus den mir bekannten Nachrichten geht nur hervor, daß sie ebenso wie ihre Verwandten herdenweise eintreffen, auf dem Lande in Familien von sechs bis zwanzig, regelmäßiger zehn bis fünfzehn, sich sondern, oft zwar mit ihresgleichen auf einem und demselben Eilande oder felsigem Landungsplätze überhaupt sich vereinigen, demungeachtet aber nicht mit anderen Familien sich vermischen. Zahlreichere Trupps als oben angegeben, werden selten bemerkt, scharen sich auch wohl nur dann, wenn das alte überwachende Männchen getödtet und noch nicht durch ein anderes ersetzt worden ist. So lange sie auf dem Lande verweilen, bekunden sie die größte Abneigung, ohne dringende Veranlassung das Meer wieder aufzusuchen: Abbott vermochte nicht einmal durch Steine, welche er von der Höhe einer der Falklandsinseln herabrollte, sie zum Verlassen ihrer Plätze zu bewegen. Wurde ein Männchen aus der Herde von einem solchen Steine getroffen, so brüllte es zwar laut auf, begann auch wohl Streit mit einem Gefährten, in der Meinung, daß dieser die Störung verursacht habe, oder verschlang, wenn es möglich war, einfach den betreffenden Stein, rührte sich im übrigen aber nicht von der Stelle. Nach Lecomte's Beobachtungen wählen sie sich zu ihren bevorzugten Landungsplätzen in das Meer hinausragende Vorgebirge oder noch lieber Landengen zwischen größeren Jnseltheilen. Eins der alten Männchen erwirbt sich auch unter ihnen die unbedingte Herrschaft und übernimmt dann die Sorge um die Sicherheit der unterjochten Herde. Anscheinend ebenso unbehülflich, in That und Wahrheit aber ebenso geschickt wie die Verwandten, erklimmt es mit Leichtigkeit steile und hohe Felsen, welche ihm weite Umschau gewähren, erhebt bei dem geringsten Geräusche sein Haupt, sichert, wittert und läßt, sowie es etwas verdächtiges wahrnimmt, ein grunzendes Gebrüll vernehmen, welches alle übrigen augenblicklich aus ihrer träumerischen Ruhe aufschreckt und erforderlichen Falles ins Wasser scheucht.

Das tägliche Leben verläuft sehr gleichförmig; denn es theilt sich zwischen Schlafen und Nahrungsuchen. Möglichst bequem hingelagert, geben sich alle Mähnenrobben einem träumerischen Halbschlummer hin, und zwar ebensowohl während des Tages als während der Nacht, da sie nur die Flutzeit zum Fischen zu verwenden scheinen. Von größeren Inseln aus schwimmen sie zu diesem Zwecke mit Vorliebe in die Nähe der Flußmündungen und verweilen hier oft stundenlang, eifrig tauchend und jagend. Ihre Nahrung besteht aus Fischen und Krebsthieren, welche sie, wenn sie im Fange glücklich waren, entweder über oder unter dem Wasser verschlingen. Lecomte glaubt, daß sie niemals trinken, und begründet diese Meinung auf die von ihm gemachte Erfahrung, nach welcher eine von ihm gefangen gehaltene Mähnenrobbe während eines ganzen Jahres keine andere als die ihr gereichten Fischen anhängende Flüssigkeit erhielt. Seehunde schlürfen nach den Beobachtungen dieses erfahrenen Mannes in langen Zügen Wasser ein, Ohrenrobben aber thun dies nie. Wie die Verwandten verschlingen auch die Mähnenrobben stets größere oder kleinere Steine, und zwar in verschiedener Menge; denn man hat bei einzelnen im Magen nur wenige, bei anderen deren mehrere Kilogramm gefunden. Nach der allgemein verbreiteten Meinung der Schiffer benutzen die Thiere die Steine einzig und allein als Ballast.

Die Stimme der alten und jungen Mähnenrobben ist sehr verschieden. Alte Männchen lassen gewöhnlich nur ein eben nicht lautes Gebrumm vernehmen, steigern ihre Stimme aber bei Erregung, zumal während der Fortpflanzungszeit, zu einem kräftigen, abgebrochenen Gebrüll; die Jungen blöken wie Schafe.

Nach Lecomte's Wahrnehmungen währt die Fortpflanzungszeit kaum länger als einen Monat; denn sie beginnt nicht vor Ende Februar und dauert nur bis zu Ende des März. Nach Art anderer Robben kämpfen die Männchen mit heftiger Wuth um die Weibchen, und die tapfersten von ihnen sehen infolge dessen ebenso zerfetzt aus wie ihre nördlichen Verwandten. Während der Kampfzeit verlieren sie ihr furchtsames Wesen oft gänzlich und stellen sich unter Umständen auch dem Menschen zur Wehre, wogegen sie vor diesem sonst regelmäßig die Flucht ergreifen. Wird ein Männchen von einem anderen entschieden besiegt, so lebt es eine Zeitlang als Einsiedler und sucht sich oft tief im Lande einen Lagerplatz. Die Weibchen sehen dem Streite zwischen zwei alten Recken anscheinend gleichgültig zu, ohne ihrerseits jemals in denselben einzugreifen, bleiben auch immer ängstlich und scheu. Nachdem ein Männchen die unbedingte Oberherrschaft über eine Anzahl von Weibchen erworben, läßt es sich unter Umständen herbei, mit letzteren im Wasser zu spielen und zu kosen, soll sich jedoch nur auf dem Lande paaren. Nach etwa zehnmonatlicher Tragzeit, auf den Falklandsinseln etwa um Weihnachten, also im Hochsommer der südlichen Breiten, bringt das Weibchen sein einziges Junges zur Welt. Zum Wochenbette wählt es sich eine passende Stelle des Strandes, von welcher aus es die See leicht erreichen kann; doch geht das Junge in den ersten Tagen seines Lebens niemals in das Wasser. Neugeborene Mähnenrobben sind ebenso formlose, fette und plumpe Geschöpfe wie junge Hunde, auch nicht minder spiellustig als diese; denn wenn sie erst einmal ihre Scheu vor dem Wasser überwunden haben, suchen sie in Gemeinschaft mit anderen ihres Alters gern die von der Flut gefüllten Lachen am Strande auf und tummeln sich in ihnen nach Herzenslust umher. Nachdem sie ungefähr drei Monate lang gesaugt haben, werden sie von der Mutter entwöhnt und gezwungen, für sich selbst zu sorgen, und führen nunmehr genau dieselbe Lebensweise wie ihre Erzeuger.