|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

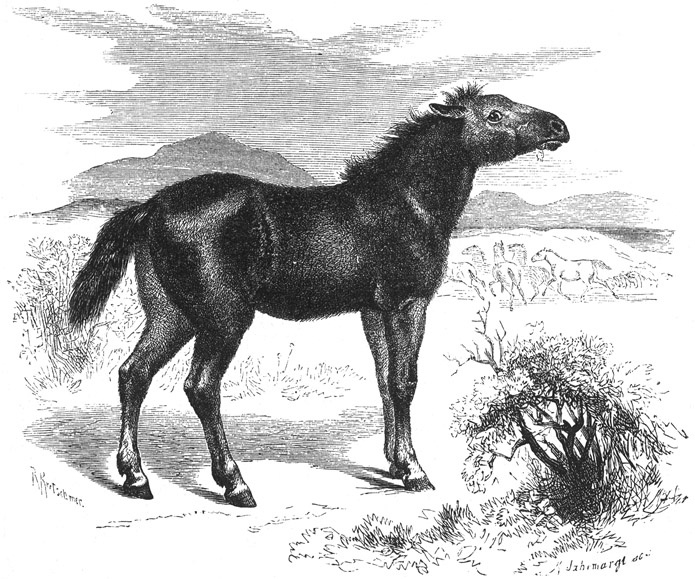

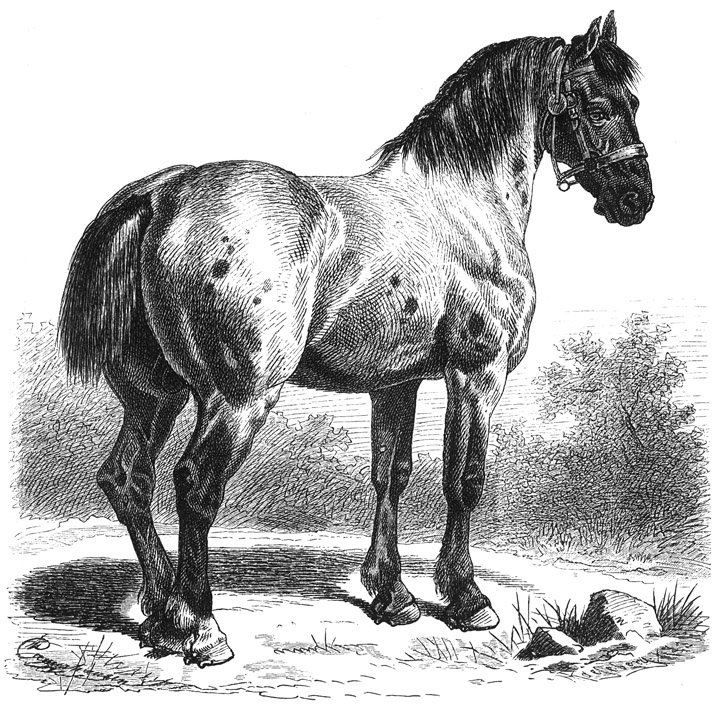

Der erste eingehende Bericht über den Tarpan rührt meines Wissens von Samuel Georg Gmelin her und begründet sich auf Beobachtungen, welche genannter Forscher in den Jahren 1768 und 1769 sammeln konnte; weitere Nachrichten danken wir Pallas, welcher vier Jahre später Gmelins Spuren folgte. Beide äußern sich ziemlich übereinstimmend. »Vor einigen zwanzig Jahren«, sagt der erstgenannte, »gab es hier, in der Nachbarschaft von Woromesch, wilde Pferde genug; sie wurden aber, weil sie so vielen Schaden anrichteten, immer weiter in die Steppen gejagt und gar oft zerstreut.« Gmelin erzählt hierauf, wie er von dem Vorhandensein der Thiere neuere Nachricht erhalten, daraufhin zur Jagd ausgezogen sei, in der Nähe der kleinen Stadt Bobrowsk sie und in ihrer Gesellschaft eine russische Stute auch wirklich gesehen, endlich, nachdem man den führenden Hengst getödtet, außer zwei erlegten Stuten auch ein lebendes Füllen in seine Gewalt bekommen habe, schildert Gestalt und Färbung, Auftreten und Wesen des Tarpan und schließt wie folgt. »Es ist doch artig, zu wissen, es befinden sich noch in Europa wilde Pferde. Könnte man nicht, weil die wilden Pferde beinahe halb Pferde, halb Esel sind, auf den Gedanken kommen: sind nicht letztere ausgeartete Pferde, durch die Zucht zu Eseln geworden? Machen also zahme, wilde Pferde und Esel nicht eine einzige allgemeine Rasse aus? Von den beiden ersten ist gar kein Zweifel; denn sie begatten sich, und die Bastarde sind fruchtbar. Was die letzteren betrifft, so müßte man die Eigenschaften der Maulthiere genauer kennen etc.« Auch Pallas hält Tarpan und Pferd für gleichartig. »Ich fange immer mehr an zu muthmaßen«, sagt er, »daß die in der Jaikischen und Donischen Steppe sowie auch in der Baraba herumschweifenden wilden Pferde großentheils nichts anderes als Nachkömmlinge verwilderter kirgisischer und kalmückischer Pferde oder vordem hier umherziehenden Hirtenvölkern gehöriger Hengste sind, welche theils einzelne Stuten, theils ganze Herden entführt und mit selbigen ihre Art fortgepflanzt haben.« »Zu Anfange der fünfziger Jahre«, so schreibt mir Freund Radde, »bezeichnet man östlich vom unteren Dnjepr mit dem Namen Tarpan ein Pferd von brauner Farbe, plumpem Baue, kleinem Wuchse, schwerfälligem Kopfe und etwas bogigem Umrisse des Schnauzentheils. Dasselbe wurde dort nicht als verwildert, sondern als wild angesehen. Nach Aussage der Herren Vasell, welche am unteren Dnjepr große Besitzungen hatten und durchaus zuverlässige Leute waren, sollte es in kleinen Trupps in den Steppen sich aufhalten und gejagt werden. Uebereinstimmend mit diesen Berichten fand ich die Mittheilungen der Schweizer Merz und Filibert auf dem Gute Atimanai am Assow'schen Meere, nicht weit von der so blühenden Ansiedelung der Mennoniten und Würtemberger. Auch hier halten die eingeborenen und eingewanderten Bewohner das Thier für ein wildes. Ich schließe mich diesen Ansichten an. Es liegen uns aus den weiten Steppengebieten um Dnjepr und Don keine sicheren Nachrichten vom Verwildern der Pferde vor, und wir sind somit nicht berechtigt, Rückschlüsse zu ziehen, welche zur Aufhellung der Frage beitragen könnten. Im Tarpan finden wir die Eigenschaften alle, welche andere wilde Arten der Pferdefamilie besitzen. Wäre er nur ein durch Geschlechter verwildertes Pferd, so würde ihm wohl eine oder die andere der edleren Eigenschaften und Formen geblieben sein. Dies ist jedoch nicht der Fall, und deshalb erscheint es mir nicht unwahrscheinlich, daß wir im Tarpan es wirklich mit einer wilden Pferdeart zu thun haben, und zwar mit der einzigen, welche dem gezüchteten Hauspferde tatsächlich nahe steht. Wichtig wäre es zu wissen, inwieweit die amerikanischen verwilderten Pferde, verglichen mit dem Tarpan, von dem spanischen Pferde in ihrer Körpergestaltung abweichen, beziehentlich, inwieweit sie dem Tarpan nahe kommen. Hierdurch würden wir vielleicht in den Stand gesetzt werden, über diese Frage ein richtigeres Urtheil zu gewinnen.«

Tarpan. 1/25 natürl. Größe.

Früher nahm man an, daß der Tarpan alle Steppen Südrußlands und Mittelasiens bevölkere und zumal in der hohen Gobi, in den Waldungen des obern Hoangho und auf den Hochgebirgen im Norden Indiens vorkomme. Dem widerspricht Radde. »Soweit ich Mittelasien von Sibirien aus bereiste«, schreibt er mir ferner, »habe ich von den Eingeborenen nirgends Nachrichten über den Tarpan erfahren können. Am Nordende der hohen Gobi, wo der Dschiggetai noch lebt und zumal im Winter, gegen Norden wandernd, noch regelmäßig erscheint, fehlt der Tarpan entschieden.«

Ueber die Lebensweise berichten Gmelin und andere etwa das nachstehende. Man begegnet dem Tarpan immer in Herden, welche mehrere hundert Stück zählen können. Gewöhnlich zerfällt die Hauptmenge wieder in kleinere, familienartige Gesellschaften, denen je ein Hengst vorsteht. Diese Herden bewohnen weite, offen- und hochgelegene Steppen und wandern von Ort zu Ort, gewöhnlich dem Winde entgegen. Sie sind außerordentlich aufmerksam und scheu, schauen mit hoch erhobenem Kopfe umher, sichern, spitzen das Gehör, öffnen die Nüstern und erkennen regelmäßig zu rechter Zeit noch die ihnen drohende Gefahr. Der Hengst ist der alleinige Beherrscher der Gesellschaft. Er sorgt für deren Sicherheit, duldet aber auch keine Unregelmäßigkeiten unter seinen Schutzbefohlenen. Junge Hengste werden von ihm vertrieben und dürfen, solange sie sich nicht selbst einige Stuten erschmeichelt oder erkämpft haben, nur in gewisser Entfernung der großen Herde folgen. Sobald dieser irgend etwas auffällt, beginnt der Hengst zu schnauben und die Ohren rasch zu bewegen, trabt mit hochgehaltenem Kopfe einer bestimmten Richtung zu, wiehert gellend, wenn er Gefahr merkt, und nun jagt die ganze Herde im tollsten Galopp davon. Manchmal verschwinden die Thiere wie durch Zauberschlag: sie haben sich in irgend einer tiefen Einsenkung geborgen und warten nun ab, was da kommen soll. Vor Raubthieren fürchten sich die kampfesmuthigen und kampflustigen Hengste nicht. Auf Wölfe gehen sie wiehernd los und schlagen sie mit den Vorderhufen zu Boden. Die Fabel, daß sie sich mit dem Kopfe im Mittelpunkte eines Kreises zusammen stellen und beständig mit den Hinterhufen ausschlagen sollen, ist längst widerlegt; wohl aber bilden die Hengste einen Kreis um die Stuten und Fohlen, wenn einer jener feigen Räuber sich naht. Unter sich kämpfen die Tarpanhengste mit Ingrimm und zwar ebensogut durch Beißen wie durch Schlagen. Junge Hengste müssen sich ihre Gleichberechtigung immer durch hartnäckige Zweikämpfe erkaufen.

Die pferdezüchtenden Steppenbewohner fürchten die Tarpane noch mehr als die Wölfe, weil jene ihnen oft großen Schaden zufügen. Nach den von Gmelin gesammelten Nachrichten halten sie sich gern in der Nähe der großen Heuschober auf, welche von den russischen Bauern oft in weiter Entfernung von den Ortschaften gestapelt werden und »lassen es sich bei denselben so belieben, daß zwei im Stande sind, einen in einer Nacht leer zu machen«. Gmelin meint, daß hieraus ihre Fettigkeit und kugelrunde Gestalt sich leicht erklären lasse. »Dies aber«, fährt er fort, »ist nicht der einzige Schaden, welchen sie anrichten. Der Tarpanhengst ist auf die russischen Stuten sehr erpicht, und wofern er einer habhaft werden kann, so wird er diese, ihm so erwünschte Gelegenheit nicht aus den Händen lassen, sondern sie gewiß mit sich fortschleppen. Daher erwähnte ich auch eines russischen Pferdes, welches unter denen wilden befindlich war. Es erhellt aber noch mehr aus folgendem: Ein wilder Hengst erblickte einmal einen zahmen Hengst mit zahmen Stuten. Nur um die letzteren war es ihm zu thun; weil aber der erste nicht damit zufrieden sein wollte, so geriethen beide in heftigen Streit. Der zahme Hengst wehrte sich mit den Füßen, der wilde aber biß seinen Feind mit den Zähnen, brachte es auch, aller Gegenvertheidigung ohngeachtet, so weit, daß er ihn zu todt biß und sodann seine verlangten Stuten mit sich nehmen konnte. Es ist daher kein Wunder, wenn die Bauern alle Mittel zu ihrer Verteidigung und seiner Verjagung anwenden. Wenn ein wilder Hengst eine zahme Stute bespringt, so kommt eine Zwischenart heraus, die etwas vom zahmen und etwas vom wilden Pferde hat. Die russische Stute, welche wir mit der wilden erlegt hatten, scheint die Mutter des Bastards, den wir lebendig bekommen haben, gewesen zu sein; denn erstlich war sie schon alt und dabei noch überdies schwarz; der Bastard aber hatte eine mausbraune, mit der schwarzen gemischte Farbe. Sein Schweif war schon mehr haarigt, doch noch nicht ganz, sein Kopf dick, die Mähne kurz und kraus, der Leib der Gestalt nach mehr länglich; die Haare befanden sich wie bei den zahmen Pferden, sowohl der Länge als der Dichtigkeit nach. Es war eine Stute, deren man aber ohne Gefahr nicht nahe beikommen durfte.«

Der Tarpan ist schwer zu zähmen: es scheint, als ob das Thier die Gefangenschaft nicht ertragen könne. Sein höchst lebendiges Wesen, seine Stärke und Wildheit spotten sogar der Künste der pferdekundigen Mongolen. Auch Fohlen erlangen nur einen geringen Grad von Zahmheit, bleiben vielmehr selbst bei der sorgfältigsten Behandlung wild und stutzig. Als Reitpferde sind solche Wildlinge nicht zu gebrauchen, sie lassen sich höchstens mit einem zahmen Pferde vor den Wagen spannen und machen auch hier dem mitarbeitenden Rosse und dem Lenker viel zu schaffen.

»Mein liebenswürdiger Freund Josef Schatiloff«, bemerkt Radde noch, »erhielt Ende der fünfziger Jahre einen lebenden Tarpan und sandte ihn an die kaiserliche Akademie der Wissenschaften, von welcher er dem hochverdienten Akademiker von Brandt überantwortet wurde. Bei regelmäßiger Stallfütterung benahm sich der Tarpan ganz gut, sobald man an ihn keine weiteren Anforderungen stellte, als daß er sein Heu täglich fresse, war und blieb aber in allem übrigen ein tückisches, launenhaftes Thier, welches starrsinnig und beharrlich bei jeder Gelegenheit zu schlagen und zu beißen versuchte und sich auch der sanftesten Behandlung unzugänglich zeigte. Da man ihn an maßgebender Stelle für ein nur verwildertes Pferd hielt, verschenkte man ihn nach geraumer Zeit an einen Pferdeliebhaber.«

Wegen des nicht unbedeutenden Schadens, welchen der Tarpan den freien Stutereien durch Wegführen der Pferde zufügt, jagt man ihn mit Eifer und Leidenschaft. Nach Radde gewordenen Mittheilungen wählt man am Dnjepr vorzugsweise den Frühling zur Jagdzeit, weil das in diesem Jahresabschnitte oft weite Strecken der Steppe überziehende Glatteis der raschen Bewegung unserer Wildpferde hinderlich wird, und die scharfbeschlagenen Jagdpferde sie dann leichter einholen können. Am Assow'schen Meere jagt man im Spätwinter, mit Erfolg jedoch nur dann, wenn man auf gewisse Entfernungen frische Pferde in der Steppe aufstellt und bei der Jagd diese mit den durch die unermüdlichen Tarpane bereits ermatteten wechseln kann. Vor allen fahndet man auf den Hengst, weil die Stuten, wenn jener fällt, sich zersprengen und dann um so leichter den Jägern zur Beute werden.

Vorstehende Angaben lassen die Abstammungsfrage des Pferdes ungelöst. Gmelin wagt nicht, wie es scheinen will, eine bestimmte Ansicht auszusprechen, und Radde's Auffassung steht jener des scharfsinnigen Pallas entgegen. Das Gebaren des Tarpan ist für sein ursprüngliches Sein nicht beweisend, denn Pferde verwildern leicht und rasch. So lehren uns überzeugend die unzählbaren Herden, welche gegenwärtig die Steppengebiete Südamerikas bevölkern. Werfen wir unter Leitung bewährter Führer zunächst einen Blick auf sie.

»Die im Jahre 1535 gegründete Stadt Buenos-Ayres«, sagt Azara, »wurde später verlassen. Die ausziehenden Einwohner gaben sich gar nicht die Mühe, ihre sämmtlichen Pferde zu sammeln. So blieben deren fünf bis sieben zurück und sich selbst überlassen. Als im Jahre 1580 dieselbe Stadt wieder in Besitz genommen und bewohnt wurde, fand man bereits eine Menge verwilderter Pferde, Nachkommen der wenigen ausgesetzten, als Wildlinge vor. Schon im Jahre 1596 wurde es jedem erlaubt, diese Pferde einzufangen und für sich zu gebrauchen. Dies ist der Ursprung der unzählbaren Pferdeherden, welche sich im Süden des Rio de la Plata umhertreiben.« Die Cimarrones, wie diese Pferde genannt werden, leben jetzt in allen Theilen der Pampas in zahlreichen Herden, von denen manche ungefähr zwölftausend Stücke zählen mögen. Jeder Hengst sammelt sich so viele Stuten als er kann, bleibt aber mit ihnen in Gemeinschaft der übrigen Mitglieder der Herde. Einen besonderen Anführer hat diese nicht. Sie sind ebensogroß und stark wie die Hauspferde, aber nicht so schön, weil Kopf und Beine dicker, Hals und Ohren länger zu sein pflegen. Alle diese Pferde haben braune oder schwarze Färbung; Schecken fehlen gänzlich, und die schwarzen unter ihnen sind so selten, daß man wohl annehmen darf, Braun müsse ihre eigentliche Farbe gewesen sein.

Die Cimarrones belästigen und schaden, weil sie nicht nur unnützer Weise gute Weide abfressen, sondern auch die Hauspferde entführen. Wenn sie letztere sehen, eilen sie in vollem Laufe herbei, begrüßen ihre Artgenossen freundlich mit Gewieher, schmeicheln ihnen und verleiben die willfährigen ohne großen Widerstand ihren Gesellschaften ein. Reisende gerathen nicht selten in Verlegenheit durch jene ihren Reitthieren gefährlichen Entführer. Deshalb ist stets jemand auf der Hut und verscheucht die Wildlinge. Sie erscheinen nicht in Schlachtlinie, sondern wie die Indianer, eines hinter dem anderen, aber so dicht, daß die Reihe niemals unterbrochen wird. Zuweilen laufen sie in weiten Kreisen um den Menschen und seine Pferde herum und lassen sich nicht leicht verscheuchen; ein andermal gehen sie vorüber und kehren nicht zurück. Manche rennen wie Blinde heran, oft wie toll in die Wagen hinein. Zum Glück erscheinen sie nicht bei Nacht, sei es, weil sie nicht gut sehen, oder weil sie die zahmen Pferde nicht verspüren. Mit Verwunderung bemerkt man, daß die Wege, welche sie überschreiten, oft auf mehrere Kilometer hin mit ihrem Miste bedeckt sind. Es unterliegt keinem Zweifel, daß sie die Straßen aufsuchen, um ihre Nothdurft zu verrichten. Und weil nun alle Pferde die Eigenheit haben, den Koth anderer ihrer Art zu beriechen und durch ihren eigenen zu vermehren, wachsen diese Miststätten zu förmlichen Bergen an.

Die Wilden in den Pampas essen das Fleisch der Cimarrones, namentlich das von Fohlen und Stuten herrührende. Sie fangen sich auch manche, um sie zu zähmen; die Spanier hingegen machen kaum Gebrauch von ihnen. Nur da, wo Holz mangelt, tödten sie bisweilen eine fette Stute, um das Lagerfeuer mit dem Knochenfette des Thieres zu verstärken. Höchst selten fängt man einen Wildling, um ihn zu zähmen. Zu diesem Behufe bindet man ihn an einen Pfahl, läßt ihn drei Tage hungern und dursten und reitet ihn dann; doch muß man ihn vorher auch gleich verschneiden, weil nur die Walachen wirklich zahm werden. Um Cimarrones zu fangen, reitet man an eine Herde hinan und schleudert die Wurfkugeln unter sie, gewöhnlich so, daß man die Beine des erwählten Thieres verwickelt und es so zu Falle bringt. Dann wird es gefesselt und an einer etwa zwanzig Meter langen, festen Schnur nach Hause geführt. Die Gutsbesitzer verfolgen die Wildlinge, wo sie nur können, weil sie sonst ihrer eigenen Pferde nicht sicher sind.

Tschudi, welcher anfangs der sechziger Jahre die Pampas bereiste, gibt eine mit vorstehender Beschreibung wenig übereinstimmende Schilderung dieser Pferde. »Vergebens«, sagt er, »sucht man, wenigstens in diesem Theile der Pampas, nach einem einheitlichen Charakter der Pferde; man findet nichts als ein buntes Gemisch von Formen, Größenverhältnissen und Farben. Besonders häufig bemerkte ich bunte Schecken. Ich hatte oft Gelegenheit, viele Hunderte zusammengetriebener Pferde zu beobachten, gestehe aber, daß ich jedesmal vergeblich nach dem von verschiedenen Reisenden erwähnten Typus der Pampaspferde gesucht habe. Kopf, Hals und Widerrist haben mir durchaus keine Anhaltspunkte gegeben, um einen einheitlichen Charakter dieser Thiere herauszufinden. Ich will nicht in Abrede stellen, daß vielleicht ein solcher bei den Pampaspferden südlich von Buenos Ayres vorkomme; in den von mir durchreisten Theilen des Landes ist dies jedoch nicht der Fall.«

In Paraguay finden sich keine verwilderten Pferde, und zwar, wie Rengger vermuthet, wegen einer in den Pampas von Buenos Ayres fehlenden Schmeißfliege, welche ihre Eier in den blutigen Nabel der Füllen legt und hierdurch tödtliche Geschwüre verursacht. Auch ist in den Pampas das Futter reichlicher als in Paraguay. Der Zustand der Pferde des letzteren Landes unterscheidet sich aber nicht wesentlich von dem jener Wildlinge. Die Thiere, welche man Mustangs nennt, werden so vernachlässigt, daß sie förmlich ausarten. Sie sind mittelhoch, haben einen großen Kopf, lange Ohren und dicke Gelenke; nur der Hals und der Rumpf sind ziemlich regelmäßig gebaut. Die Behaarung ist im Sommer kurz, im Winter lang. Mähne und Schwanz sind immer dünn und kurz. Nur in einzelnen Meiereien findet man noch Pferde, welche an ihre edlen Ahnen erinnern. An Schnelligkeit und Gewandtheit stehen die einen wie die anderen den andalusischen Pferden nicht im geringsten nach, und an Ausdauer übertreffen sie diese bei weitem. Rengger versichert, oft und selbst während der Hitze mit einem Pferde acht bis sechzehn Stunden fast in ununterbrochenem Galopp zurückgelegt zu haben, ohne daß hieraus irgend ein Nachtheil für das Thier erwachsen wäre.

Die Pferde Südamerikas bringen das ganze Jahr unter freiem Himmel zu. Alle acht Tage treibt man sie einmal zusammen, damit sie sich nicht versprengen, untersucht ihre Wunden, reinigt sie, bestreicht sie mit Kuhmist und schneidet von Zeit zu Zeit, etwa alle drei Jahre, den Hengsten die Mähne und den Schwanz ab. An Veredelung denkt niemand. Die Weiden sind schlecht; eine einzige Grasart bedeckt den Boden. Im Frühjahre treibt dieses Gras stark hervor, verursacht aber dann den Pferden Durchfall und ermattet sie. Im Sommer und Herbste erholen sie sich wieder und werden auch wohl fett; aber ihre Wohlbeleibtheit verschwindet, sobald sie gebraucht werden. Der Winter ist die schlimmste Zeit für sie. Das Gras ist verwelkt; die Thiere müssen sich daher mit den dürren, durch den Regen ausgelaugten Halmen begnügen. Diese Nahrung erregt auch in ihnen das Bedürfnis nach Salz. Man sieht sie stundenlang an den Sulzen verweilen, und hier die salzhaltige Thonerde belecken. Bei Stallfütterung bedürfen sie des Salzes nicht mehr. Besser gefütterte und gehaltene Pferde gewinnen schon nach wenigen Monaten kurzes und glänzendes Haar, festes Fleisch und stolze Haltung.

»Gewöhnlich«, sagt Rengger, »leben die Pferde paarweise in einem bestimmten Gebiete, an welches sie von Jugend auf gewöhnt worden sind. Jedem Hengste gibt man zwölf bis achtzehn Stuten, welche er zusammenhält und gegen fremde Hengste vertheidigt. Gesellt man ihm zu viele Stuten zu, so hütet er diese nicht mehr. Die Füllen leben mit ihren Müttern bis ins dritte oder vierte Jahr. Diese zeigen für jene, so lange sie noch saugen, große Anhänglichkeit, und vertheidigen sie zuweilen sogar gegen den Jaguar. Einen eigenen Kampf haben sie nicht selten mit den Maulthieren zu bestehen, bei denen sich zu Zeiten eine Art von Mutterliebe regt. Dann suchen diese durch List oder Gewalt Füllen zu entführen. Sie bieten ihnen wohl ihr milchleeres Euter zum Saugen dar; aber die armen Füllen gehen dabei natürlich zu Grunde. Wenn die Pferde etwas über zwei oder drei Jahre alt sind, wählt man unter den jungen Hengsten einen aus, theilt ihm junge Stuten zu und gewöhnt ihn, mit denselben in einem besonderen Gebiete zu weiden. Die übrigen Hengste werden verschnitten und in eigenen Trupps vereinigt. Alle Pferde, welche zu einer Truppe gehören, mischen sich nie unter andere und halten so fest zusammen, daß es schwer fällt, ein weidendes Pferd von den übrigen zu trennen. Werden sie miteinander vereinigt, z. B. beim Zusammentreiben aller Pferde einer Meierei, so finden sie sich nachher gleich wieder auf. Der Hengst ruft wiehernd seine Stuten herbei, die Walachen suchen sich gegenseitig auf, und jeder Trupp bezieht wieder seinen Weideplatz. Tausend und mehr Pferde brauchen keine Viertelstunde, um sich in Haufen von zehn bis dreißig Stück zu zertheilen. Ich glaube bemerkt zu haben, daß Pferde von gleicher Größe oder von der nämlichen Farbe sich leichter an einander gewöhnen als verschiedene, und ebenso, daß die fremden, aus der Banda-Oriental und aus Entre-Rios eingeführten Pferde sich vorzugsweise zu einander und nicht zu inländischen gesellen. Die Thiere zeigen übrigens nicht allein für ihre Gefährten, sondern auch für ihre Weiden große Anhänglichkeit. Ich habe welche gesehen, die aus einer Entfernung von achtzig Stunden auf die altgewohnten Plätze zurückgekehrt waren. Um so sonderbarer ist die Erscheinung, daß zuweilen die Pferde ganzer Gegenden aufbrechen und entweder einzeln oder haufenweise davonrennen. Dies geschieht hauptsächlich, wenn nach anhaltender trockener Witterung plötzlich starker Regen fällt, und wahrscheinlich aus Furcht vor dem Hagel, welcher nicht selten das erste Gewitter begleitet.

»Die Sinne dieser fast wildlebenden Thiere scheinen schärfer zu sein als die europäischer Pferde. Ihr Gehör ist äußerst fein; bei Nacht verrathen sie durch Bewegung der Ohren, daß sie das leiseste, dem Reiter vollkommen unhörbare Geräusch vernommen haben. Ihr Gesicht ist, wie bei allen Pferden, ziemlich schwach; aber sie erlangen durch ihr Freileben große Uebung, die Gegenstände aus bedeutender Entfernung zu unterscheiden. Vermittels ihres Geruches machen sie sich mit ihren Umgebungen bekannt. Sie beriechen alles, was ihnen fremd erscheint. Durch diesen Sinn lernen sie ihren Reiter, das Reitzeug, den Schuppen, wo sie gesattelt werden etc., kennen, durch ihn wissen sie in sumpfigen Gegenden die bodenlosen Stellen auszumitteln, durch ihn finden sie in dunkler Nacht oder bei dichtem Nebel den Weg nach ihrem Wohnorte oder nach ihrer Weide. Gute Pferde beriechen ihren Reiter im Augenblicke, wann er aufsteigt, und ich habe solche gesehen, welche denselben gar nicht aufsteigen ließen oder sich seiner Leitung widersetzten, wenn er nicht einen Poncho oder Mantel mit sich führte, wie ihn die Landleute, welche die Pferde bändigen und zureiten, immer tragen. Falls sie durch den Anblick irgend eines Gegenstandes erschreckt werden, beruhigt man sie am leichtesten, wenn man denselben von ihnen beriechen läßt. Auf größere Entfernung hin wittern sie freilich nicht. Ich habe selten ein Pferd gesehen, welches einen Jaguar auf fünfzig und noch weniger Schritte gewittert hätte. Sie machen daher in den bewohnten Gegenden von Paraguay die häufigste Beute dieses Raubthieres aus. Wenn in trockenen Jahren die Quellen, aus denen zu trinken sie gewohnt sind, versiegen, kommen sie eher vor Durst um, als daß sie andere aufsuchten, während das Hornvieh dem Wasser oft bis zehn Stunden weit nachgeht. Der Geschmack ist bei ihnen verschieden; einige gewöhnen sich leicht an Stallfutter und lernen allerlei Früchte und selbst getrocknetes Fleisch fressen, andere verhungern lieber, ehe sie außer dem gemeinen Grase andere Nahrung berühren. Das Gefühl ist durch ihr Leben unter freiem Himmel, durch die Qual, welche Mücken und Bremsen ihnen zufügen, von Jugend auf sehr abgestumpft.

»Das paraguanische Pferd ist gewöhnlich gutartig; es wird aber oft durch gewaltsame Behandlung bei der Bändigung verdorben. Wenn nämlich das Pferd ein Alter von vier bis fünf Jahren erreicht hat, wird es eingefangen, an einen Pfahl gebunden, und trotz seines Widerstrebens gesattelt und gezäumt. Nun wird es vom Pfahle losgemacht; im nämlichen Augenblicke aber schwingt sich ein Pferdebändiger, welcher mit sehr großen und scharfen Sporen und einer starken Peitsche bewaffnet ist, auf seinen Rücken und tummelt das arme Geschöpf unter Sporenstreichen und Peitschenhieben so lange auf dem Felde herum, bis es sich vor Müdigkeit nicht mehr widersetzen kann und der Lenkung seines Reiters folgt. Man wiederholt diese Uebungen von Zeit zu Zeit, und das Pferd heißt zahm, sobald es keinen Bocksprung mehr macht. Es ist erklärlich, daß bei einer solchen Behandlung sehr viele Pferde störrisch und bösartig werden, ausschlagen, Seitensprünge machen, sich bäumen bis zum Ueberschlagen, kurz, den Reiter abzuwerfen suchen; bei sanfter Behandlung dagegen wird das Pferd, selbst wenn man es früher gemißhandelt hatte, äußerst lenksam und zuthunlich, läßt sich auf der Weide leicht fangen und unterzieht sich willig den stärksten Anstrengungen. Kranke oder schwächliche Pferde und auch solche, welche als Füllen von einem Jaguar verwundet wurden, sind fast unbrauchbar; jene können den Ansprüchen der Südamerikaner nicht entsprechen, diese entsetzen sich vor jedem lebenden Wesen.

»Bewunderungswürdig ist das Gedächtnis dieser Pferde. Einzelne, welche nur einmal den Weg von Villa Real nach den Missionen gemacht hatten, kehrten aus den letzteren nach mehreren Monaten auf dem nämlichen, mehr als fünfzig Meilen langen Wege nach Villa Real zurück. Wenn in der Regenzeit des Herbstes alle Wege voller Wasser, voller Pfützen und bodenloser Stellen und alle Bäche angeschwollen sind, wird doch ein gutes Pferd, welches diese Wege schon einige Male zurückgelegt hat, seinen Reiter nicht nur bei Tage, sondern auch bei Nacht sicher durch alle diese oft gefährlichen Stellen tragen. Wenn es nicht angetrieben wird, geht es immer mit größter Bedächtigkeit zu Werke, und dies umsomehr, je weniger ihm die Gegend bekannt ist. In sumpfigen Stellen beriecht es bei jedem Schritte den Boden und untersucht ihn beständig mit den Vorderhufen. Diese Bedächtigkeit ist keineswegs Mangel an Muth; denn das paraguanische Pferd ist sehr beherzt und stürzt sich, wenn es von einem kräftigen Reiter gelenkt wird, ohne Zaudern in jede Gefahr. Es geht dem wüthenden Stiere und selbst dem Jaguar entgegen, springt vom schroffen Ufer in die Flüsse und durchschneidet im vollen Laufe die Feuerlinie einer brennenden Steppe.

»Im ganzen sind die Pferde wenigen Krankheiten unterworfen. Wenn sie gute Nahrung erhalten und nicht übermäßig angestrengt werden, erreichen sie ein ebenso hohes Alter wie die Pferde in Europa; da ihnen aber gewöhnlich weder gutes Futter, noch gute Behandlung zu theil wird, kann man ein zwölfjähriges Pferd schon für alt ansehen. Die Bewohner Paraguays nützen übrigens die Pferde durchaus nicht in dem Grade wie wir. Sie halten sie hauptsächlich der Fortpflanzung wegen und machen eigentlich bloß von den Walachen Gebrauch. Dennoch findet man nirgends mehr berittene Leute als in Paraguay. Das Pferd dient dazu, der angeborenen Trägheit seines Herrn zu fröhnen, indem dieser hundert kleine Verrichtungen, welche er weit schneller zu Fuß vornehmen würde, seiner Bequemlichkeit wegen zu Pferde ausführt. Es ist ein gewöhnlicher Ausruf der Paraguaner: ›Was wäre der Mensch ohne das Pferd!‹«

In den weiter nach Norden hin gelegenen Llanos sind die verwilderten Pferde meist zahlreicher als in den Pampas von Buenos Ayres. Ihr Leben hat uns Alexander von Humboldt in seinen herrlichen »Ansichten der Natur« mit kurzen Worten meisterhaft geschildert. »Wenn im Sommer unter dem senkrechten Strahle der niebewölkten Sonne die Grasdecke jener unermeßlichen Ebenen gänzlich verkohlt ist und in Staub zerfällt, klafft allmählich der Boden auf, als wäre er von mächtigen Erdstößen zerrissen. In dichte Staubwolken gehüllt und von Hunger und brennendem Durste geängstet, schweifen die Pferde und Rinder umher, erstere mit langgestrecktem Halse, hoch gegen den Wind aufschnaubend, um durch die Feuchtigkeit des Luftstromes die Nähe einer noch nicht ganz verdampften Lache zu errathen. Bedächtiger und verschlagener suchen die Maulthiere auf andere Art ihren Durst zu lindern. Eine kugelförmige und dabei vielrippige Pflanze, der Melonenkaktus, verschließt unter seiner stachlichen Hülle ein wasserreiches Mark. Mit den Vorderfüßen schlägt das Maulthier diese Stacheln seitwärts, um den kühlen Distelsaft zu trinken. Aber das Schöpfen aus dieser lebenden, pflanzlichen Quelle ist nicht immer gefahrlos; denn oft sieht man Thiere, welche von den Kaktusstacheln an den Hufen gelähmt sind. Folgt endlich auf die brennende Hitze des Tages die Kühlung der gleichlangen Nacht, so können die Pferde und Rinder selbst dann nicht ruhen. Die blattnasigen Fledermäuse verfolgen sie während des Schlafes und hängen sich an ihren Rücken, um ihnen das Blut auszusaugen.

»Tritt endlich nach längerer Dürre die wohlthätige Regenzeit ein, so ändert sich die Scene. Kaum ist die Oberfläche der Erde benetzt, so überzieht sich die Steppe mit dem herrlichsten Grün. Pferde und Rinder weiden im frohen Genusse des Lebens. Im hoch aufschießenden Grase versteckt sich der Jaguar und erhascht manches Pferd, manches Füllen mit sicherem Sprunge. Bald schwellen die Flüsse, und dieselben Thiere, welche einen Theil des Jahres vor Durst verschmachteten, müssen nun als Amphibien leben. Die Mutterpferde ziehen sich mit den Füllen auf die höheren Bänke zurück, welche lange inselförmig über den Seespiegel hervorragen. Mit jedem Tage verengert sich der trockene Raum. Aus Mangel an Weide schwimmen die zusammengedrängten Thiere stundenlang umher und nähren sich kärglich von der blühenden Grasrispe, welche sich über dem braungefärbten, gährenden Wasser erhebt. Viele Füllen ertrinken, viele werden von den Krokodilen erhascht, mit dem Schwanze zerschmettert und verschlungen. Nicht selten bemerkt man Pferde, welche die Spuren der Krokodile in großen Narben am Schenkel tragen. Auch unter den Fischen haben sie einen gefährlichen Feind. Die Sumpfwasser sind mit zahllosen elektrischen Aalen erfüllt. Diese merkwürdigen Fische sind mächtig genug, mit ihren gewaltigen Schlägen die größten Thiere zu tödten, wenn sie ihre Batterien auf einmal in günstiger Richtung entladen. Die Steppenstraße am Uri Tucu mußte deswegen verlassen werden, weil sie sich in einer solchen Menge in einem Flüßchen aufgehäuft hatten, daß jährlich viele Pferde durch sie betäubt wurden und in der Furt ertranken.«

Einen ungleich gefährlicheren Feind tragen die Herden in sich selbst. Zuweilen ergreift sie ein ungeheuerer Schrecken. Hunderte und tausende stürzen wie rasend dahin, lassen sich durch kein Hindernis aufhalten, rennen gegen Felsen an oder zerschellen sich in Abgründen. Den Menschen, welcher zufällig Zeuge von solch entsetzlichem Ereignis wird, erfaßt ein Grausen; selbst der kalte Indianer fühlt sein sonst so muthiges Herz furchterfüllt. Ein Dröhnen, welches immer größere Stärke erlangt und schließlich den Donner, das Brausen des Sturmes oder das Toben der Brandung übertönt, verkündet und begleitet den Vorüberzug der auf Sturmesfittigen dahinjagenden, angstergriffenen Pferde. Sie erscheinen plötzlich im Lager, stürzen sich zwischen den Feuern hindurch, über die Zelte und Wagen weg, erfüllen die Lastthiere mit tödtlichem Schrecken, reißen sie los und nehmen sie auf in ihren lebendigen Strom – für immer. So berichtet der Reisende Murray, welcher solchen Ueberfall erlebte und überlebte.

Weiter nach Norden hin vermehren die Indianer die Zahl der Feinde, welche den Wildlingen das Leben verbittern. Sie fangen sie ein, um sie als Reitthiere bei ihren Jagden zu benutzen, und quälen sie so, daß auch das muthigste Pferd nach kurzer Zeit unterliegen muß. Wie bei den Beduinen der Sahara wird auch bei den Indianern das Pferd oft die Ursache der blutigsten Kämpfe. Wer keine Pferde hat, sucht solche zu stehlen. Der Roßdiebstahl gilt bei den Rothhäuten für ehrenvoll. Banden von Dieben folgen wandernden Stämmen oder Karawanen wochenlang, bis sie Gelegenheit finden, sämmtliche Reitthiere fortzutreiben. Auch der Häute und des Fleisches wegen werden die Pferde Amerikas eifrig verfolgt. Bei Las-Nocas schlachtet man, wie Darwin berichtet, wöchentlich eine große Anzahl Stuten bloß der Häute wegen. Im Kriege nehmen die Truppenabtheilungen, welche in die Ferne gesandt werden, als einzige Nahrung Herden von Pferden mit. Diese Thiere sind ihnen auch aus dem Grunde lieber als Rinder, weil sie dem Heere größere Beweglichkeit gestatten.

Daß noch heutigen Tages Hauspferde verwildern, erfahren wir durch Przewalski. Während seiner Reisen in der Mongolei sah dieser treffliche Beobachter kleine Herden verwilderter Pferde, welche noch vor einem Jahrzehnt im Hausstande gelebt hatten, von den Bewohnern der chinesischen Provinz Gansu während der Dunganenunruhen ihrem Geschicke überlassen und binnen dieser kurzen Frist dermaßen scheu geworden waren, daß sie vor dem Menschen wie echte Wildpferde entflohen.

Aus solchen Beispielen erhellt, wie gewagt es ist, derartige Wildlinge als die Stammeltern unseres Hausthieres anzusprechen. Man hat die freilebenden Pferde unzweifelhaft falsch beurtheilt und auf ihr Vorkommen in verschiedenen Ländern mehr Gewicht gelegt, als sich rechtfertigen läßt. Aeltere Geschichtsurkunden gedenken wiederholt solcher Wildlinge, unterscheiden sie bestimmt vom Hauspferde, beschreiben sie auch wohl mehr oder minder ausführlich, fördern unsere Erkenntnis aber nicht und lassen höchstens Vermuthungen Raum. Solche Wildpferde lebten noch im dreizehnten Jahrhundert auf den dänischen Inseln, noch im sechzehnten in Polen, Preußen, Pommern; sie wurden gefangen, gezähmt und endlich ausgerottet. Letzteres läßt sich erklären; daraus folgt jedoch nicht, daß sie thatsächlich etwas anderes waren als die Tarpane, verwilderte Pferde nämlich, und daß auch die wirkliche Stammart ausgestorben sein müsse.

Waren es die alten Hyksos, welche das Pferd zuerst nach Egypten brachten, waren es asiatische Hirtenvölker überhaupt, welche das ausgezeichnetste aller Hausthiere gewannen oder, mit anderen Worten, ein Wildpferd zähmten, so müssen wir dessen ursprüngliche Heimat in Asien suchen. Daß die wilde Stammart hier gänzlich ausgestorben sein sollte, ist eine Annahme, welche, weil sie in keiner Weise unterstützt wird, als durchaus willkürlich bezeichnet werden muß. Nun kennen wir zur Zeit Innerasien zwar noch herzlich wenig, aber immerhin genau genug, um zu wissen, daß hier ein unserem Hauspferde in allen Stücken entsprechendes Wildpferd nicht lebt, und unsere Rathlosigkeit bleibt bestehen, so lange wir nach einer Urart des Pferdes suchen, wie wir sie uns ausmalen. Gedenken wir dagegen des Entstehens und Vergehens der Hausthierrassen insgemein, lassen wir die endlose Reihe von Pferderassen an unserem Auge vorüberziehen, erinnern wir uns des ins früheste Alterthum sich verlierenden Zeitraumes, binnen dessen das Pferd Hausthier des Menschen ist, so drängt sich uns der Gedanke auf, daß der Urahne des edlen Geschöpfes recht wohl auch ein von unserem heutigen Pferde erheblich verschiedenes Thier gewesen sein kann. Und dann erkennen wir diesen Urahnen wahrscheinlich leicht in dem Wildpferde, welches gegenwärtig noch alle Steppen Innerasiens bevölkert: dem Kulan, Dschiggetai oder Kiang, und wie er sonst noch genannt werden mag. Dieses keineswegs unedle Thier besitzt allerdings nicht alle Merkmale unseres Pferdes, aber auch keines, welches ihn der Stammvaterschaft unwürdig oder unfähig erscheinen lassen könnte. Man darf sagen, unser Pferd sei in ihm veranlagt. Weit mehr, als er sich vom Pferde unterscheidet, weichen die Rassen unseres Hausthieres unter einander ab. Sein Wesen und Gebaren ist gleichsam das Vorbild aller Eigenheiten des Pferdes: kein Zug seines Betragens steht im Widerspruche mit dem Auftreten des Rosses, und die Uebereinstimmung der Eigenschaften überrascht, so bald man die Lebensweise aller Pferde, welche größere Freiheit genießen, mit der seinigen vergleicht. Jedes Unterscheidungsmerkmal des Pferdes läßt sich als Ergebnis jahrtausendelanger Züchtung auffassen, die in verschiedenen Ländern mehr oder weniger gleichzeitig erfolgte Zähmung desselben ungezwungen einzig und allein durch sein ungemessenes Verbreitungsgebiet erklären. Seinen, nicht aber des Tarpans Abkömmlingen werden die Hyksos das Joch der Knechtschaft auferlegt, sie nach Egypten gebracht, sie anderen Völkern des Morgen- wie des Abendlandes, Indiens und Chinas, wie Arabiens, Persiens, Nordafrikas, Europas übermittelt haben. Beweisen, durch bestimmte Beobachtungen erhärten, läßt sich solche Annahme freilich nicht; glaublicher, um nicht zu sagen überzeugender als jede andere scheint sie mir zu sein. Sie beansprucht nicht mehr Recht, unterstützt dieses Recht aber durch triftigere Gründe als jede andere.

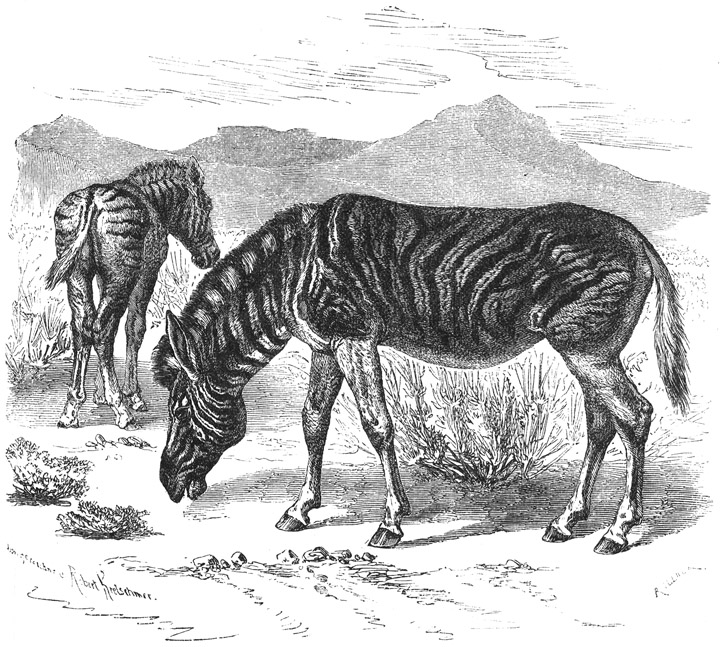

Der Kulan der Kirgisen, Dschiggetai, zu Deutsch »Langohr«, der Mongolen insgemein, Dschan der Tungusen, Kiang der Tibetaner ( Equus hemionus, polyodon und Kiang, Asinus Kiang und polyodon) wird von Pallas, seinem wissenschaftlichen Entdecker, beschrieben wie folgt: »Man kann diese Dschiggetai eigentlich weder Pferde noch Esel nennen. Sie sind in der ganzen Gestalt fast so ein Mittelding zwischen beiden wie die Maulthiere, daher sie Messerschmied, welcher sie zuerst bemerkt hat, fruchtbare Maulthiere nannte. Sie sind aber nichts weniger als Zwitter, sondern eine eigene Art, welche viel eigenes und eine weit schönere Gestalt als die gemeinen Maulthiere haben. Der Dschiggetai hat gewisse Schönheiten, welche ihn dem Esel weit vorzüglich machen. Ein überaus leichter Körper, schlanke Glieder, wildes und flüchtiges Ansehen und schöne Farbe des Haares sind seine vortheilhaften Seiten. Auch die Ohren, welche noch besser als beim Maulthiere proportionirt und munter aufgerichtet sind, stehen ihm nicht übel, und man würde es noch übersehen können, daß der Kopf etwas schwer und die kleinen Hufe wie beim Esel gestaltet sind. Nur der gerade, eckige Rücken und der unansehnliche Kuhschweif, welchen er mit dem Esel gemein hat, verunstalten ihn. Seine Größe ist etwas über die kleine Art von Maulthieren, fast einem Klepper gleich. Der Kopf ist etwas schwer gebildet, die Brust groß, unten eckig und etwas zusammengedrückt. Das Rückgrat ist nicht wie beim Pferde hohl ausgeschweift und rund, auch nicht so gerade und eckig wie beim Esel, sondern flach auswärts gebogen und stumpfeckig. Die Ohren sind länger als beim Pferde, aber kürzer als bei gemeinen Maulthieren. Die Mähne ist kurz und straubigt, vollkommen wie sie ein Esel hat, und so sind auch der Schweif und die Hufe. Die Brust und die Vorderschenkel sind schmal und bei weitem nicht so fleischig wie bei Pferden; auch das Hintertheil ist hager und die Gliederung überaus leicht und fein, dabei ziemlich hoch. Die Farbe des Dschiggetai ist licht gelbbraun; die Nase und Inseite der Glieder sieht fahlgelblich aus; die Mähne und der Schweif sind schwärzlich, und längs des Rückgrates läuft ein zierlicher, aus dem braunschwarzen Riemen gebildeter Streifen, der im Kreuz etwas breiter, gegen den Schweif aber wieder ganz schmal wird.«

Mit diesen Angaben stimmt Radde's Beschreibung überein, erweitert jene aber in mehrfacher Beziehung. Im Winter erreicht das Haar bis 25 Millim. Länge, erscheint dann zottig und ist weich wie Kamelwolle, außen silbergrau, an der Wurzel blaß eisengrau gefärbt; im Sommer hat es wenig über 1 Centim, Länge und etwas lichtere, gelblichröthliche, grau überflogene Färbung; die Schnauze bis über ein Drittel von ihrer Spitze bis zu dem innern Augenwinkel, und eine Rinne zwischen den Unterkieferästen werden allmählich nach ihrer Spitze zu heller und fast rein weiß während die Unterseite erst zwischen den Vorderfüßen in ein nicht ganz reines Weiß übergeht. Die Mittellinie des Rückens, welche eine bräunliche, etwas ins Gelbe und Graue ziehende Färbung zeigt, verschmälert sich gegen die Mitte des Rückens von Fingerbreite bis zu einer Breite von nicht ganz 1 Centim,, nimmt dann rasch in ihrem Querdurchmesser zu, gewinnt über dem Kreuzbeine dreier Finger Breite, behält diese über dem Becken bei, verschmälert sich hierauf sehr rasch und läuft längs des Schwanzrückens in einer schmalen Längsbinde abwärts, setzt sich aber überall scharf von der Körperfärbung ab. Die seitlichen Leibestheile nehmen nur in den Weichen eine hellere Färbung an, dasselbe findet auch an den Füßen im allmählichen Uebergange von oben nach unten statt; aber ein fingerbreiter Rand brauner, verlängerter Haare umsteht die ganze Hufwurzel und steigt an der vordern Fußseite, nach und nach heller werdend, aufwärts. Die Gesammtlänge beträgt ungefähr 2,5 Meter, wovon der Kopf etwa 50, der Schwanz ohne Quaste 40 Zentimeter wegnimmt; die Höhe am Widerrist schwankt zwischen 1,3 bis 1,5 Meter.

Kulan ( Equus hemionus). 1/18 natürl. Größe.

Ein erst vor wenigen Tagen geborenes Fohlen des Kulan, welches wir am dritten Juni 1876 in der Steppe zwischen Saisansee und Altaigebirge fingen, war ungemein zierlich gebaut; nur die Beine schienen, wie dies auch beim Pferde der Fall, im Verhältnisse zu hoch zu sein, und die Gelenke hatten fast unförmliche Dicke. Sein Kleid war im wesentlichen das der Alten in ihrer Sommertracht, das Haar jedoch, wie bei allen jungen Thieren, weicher und länger, auch etwas gekräuselt; Mähne und Schwanzquaste waren bereits wohl entwickelt, die Beine dünn und fein, nicht aber auch spärlich behaart, die Lippen und die Umrandung der Nasenlöcher dagegen mit sehr einzeln stehenden, langen, weichen, zum Theil gewellten Haaren besetzt. Die Färbung des Rumpfes oben und seitlich, des Halses, mit Ausschluß der Mähne, und der Achseln und Schenkel ist ein schönes Grauröthlichisabell, welches auf der Stirne etwas dunkelt und auf der Unterseite in Licht- bis Weißlichgelb übergeht. Ein Fleck an der äußeren und hinteren Seite des Ohres sowie die Stelle zwischen den Ohren sind rostroth, die Augenbrauenbogen roströthlich, die Ohren an der Wurzel und gegen die Spitze hin rostbraun, der kurze Pinsel an ihrer Spitze dunkel- oder schwarzbraun, der vordere Rand unten an der Wurzel, die Umrandung der Lippen, nicht weit nach oben reichend, ein Theil der Nase, das untere, nur mit wenigen, aber sehr langen Wimperhaaren besetzte Augenlid und das Innere des Ohres, die Weichen und die ganze Innenseite weiß, letztere mit einem Schimmer ins Gelbliche, welcher auf dem Spiegel zu Isabellgelb sich verstärkt, die Läufe vorn und außen etwas lichter als der Rumpf, die verlängerten Haare, welche die Hufe überdecken, schwarzgrau, die Mähne und der nach hinten allmählich sich verbreiternde, auf dem Kreuze aber wieder verschmälernde Rückenstreifen röthlich graubraun, die seitliche Einfassung des letzteren auf lichtgrauem Grunde durch bräunliche Haare gesprenkelt. Auf den hinteren Läufen war eine schwache Andeutung von drei dunklen Querstreifen zu bemerken. Die Iris ist dunkelbraun, der nackte Lippenrand bleigrau, der Huf schwarz, die warzige Stelle am inneren Vorderlaufe tief schwarz.

Pallas hielt, auf die Aussagen eines der kirgisischen Gefangenschaft entronnenen Kosaken und »andere glaubwürdige Nachrichten«, also nicht auf eigene Beobachtungen sich stützend, Dschiggetai und Kulan für verschiedene Arten. »Soviel ich habe erfragen können«, sagt er, »ist diejenige wilde Pferde- oder Eselsart, welche die Kirgisen und Kalmücken Kulan oder Chulan nennen, und die noch nie gezähmt worden ist, nicht nur von den Tarpanen, sondern auch vom Dschiggetai verschieden. Die meisten haben mir selbigen als bläulicht oder eselsfarbig von Haar, mit einem ordentlichen Eselskreuz über die Schultern beschrieben. Nach anderem Bericht sind sie gelbbraun mit einem schwarzen Rückenstrich und gedoppelten Querstreifen über die Schulter, mit Ohren, die kürzer als Eselsohren sind, und einem Kuhschwanze wie der Dschiggetai.« Nach der einen Mittheilung, welche Pallas erhielt, wird der Kulan als Mittelding zwischen Dschiggetai und Esel, nach anderen als der »wirkliche wilde Esel, der Onager der Alten«, beschrieben. Wäre es Pallas vergönnt gewesen, durch eigene Anschauung sich zu unterrichten, so würde er erkannt haben, daß Dschiggetai und Kulan ein und dasselbe Thier sind. Schon Eversmann bezweifelt die örtliche Verschiedenheit beider Wildpferde; Radde stimmt ihm bei, und ich bin durch vergleichende Betrachtung des Dschiggetai und Kulan zu der Ueberzeugung gelangt, daß beide Namen nur ein und dasselbe Wildpferd bezeichnen. Das Gleiche gilt für den Kiang, welcher ebenfalls nichts anderes ist als Dschiggetai oder Kulan. Auf die in vielen Stücken abweichenden Beschreibungen der genannten Thiere darf besonderes Gewicht nicht gelegt werden, auf die verschiedene Länge der Ohren ebensowenig; denn alle Beschreibungen, mit Ausnahme der von mir benutzten, sind mangelhaft, und die Länge der Ohren ändert, wie ich mich an gefangenen, neben einander stehenden Dschiggetais überzeugen konnte, nicht unerheblich ab. Daß auch die Färbung verschiedener Stücke einer merklichen Abänderung unterliegt, scheint mir zweifellos zu sein. Somit ergibt sich, daß ganz Mittelasien, vom Ostabhange des südlichen Ural an bis zum Himalaya und beziehentlich der mongolisch-chinesischen Grenze, nach Westen hin aber bis zu den persischen Grenzgebirgen der Aralokaspischen Steppen nur von einer einzigen Wildpferdeart bewohnt wird, und die zweite, eben der Onager der Alten, auf Kleinasien, Syrien und Palästina, Persien und Arabien sowie den Westen der Ostindischen Halbinsel beschränkt ist.

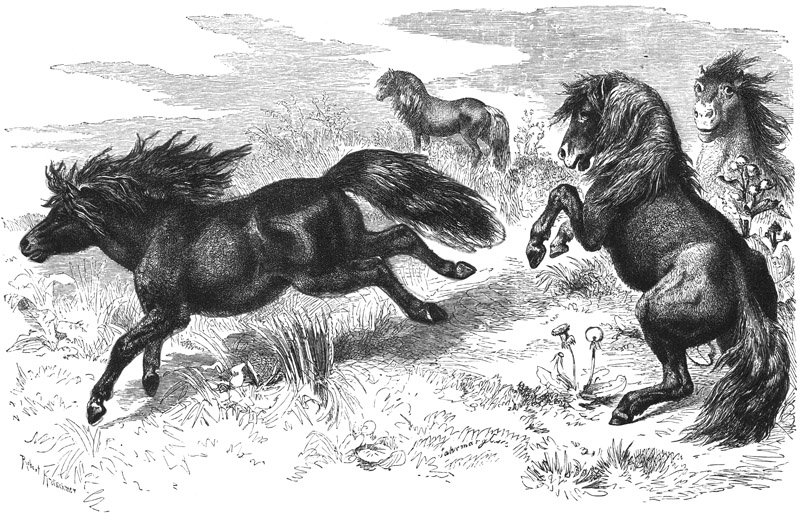

Shetland-Pony.

Bis in die neuere Zeit blieb die von Pallas gegebene Schilderung des Dschiggetai maßgebend für unsere Lebenskunde des Thieres; erst seit Beginn der Fünfziger Jahre erhielten wir werthvolle Bereicherungen der ersten Mittheilung. Gehaltvolle Beiträge danken wir Hodgson, Adams, Hay, Eversmann, Radde, Sewerzoff und Przewalski; außerdem Apollon Rusinoff, welcher die Güte gehabt hat, zu Gunsten des »Thierlebens« von mir gestellte Fragen kundigen Kirgisen vorzulegen, die Antworten zu sammeln und, mit seinen Erfahrungen verschmolzen, mir zuzusenden. Ich versuche in nachstehendem, die verschiedenen Angaben zusammen zu fassen und gebe damit ein fast erschöpfendes Lebensbild der wahrscheinlichen Stammart des Pferdes.

Der Dschiggetai oder Kulan ist ein Kind der Steppe und belebt die verschiedenartigsten Theile oder Ausprägungen derselben. Obwohl mit Vorliebe in der Umgebung der Seen und Flüsse hausend, meidet er doch auch die dürren, wasserlosen und wüstenhaften Striche nicht, und ebensowenig scheut er sich vor Gebirgen, vorausgesetzt, daß auch ihrer die Steppe sich bemächtigt hat, mit anderen Worten, daß sie unbewaldet sind. Hauptsächlich des verschiedenen Aufenthaltes wegen glaubte man sich berechtigt, Dschiggetai und Kiang zu unterscheiden. Man hielt es für unmöglich, mindestens für unwahrscheinlich, daß ein und dasselbe Thier in den Tiefebenen und auf Hochgebirgen von mehr als dreitausend Meter unbedingter Höhe leben könne: nach der Ansicht der Gebrüder Schlagintweit müßte sogar der Kiang in den Tiefebenen unfehlbar zu Grunde gehen. Diese durch nichts unterstützte Auffassung widerlegt am schlagendsten Przewalski, welcher zweifellos ein und dasselbe Thier auf den Hochgebirgen Nordtibets wie auf den reichen Wiesen am Kuku-Nor weiden sah. Nicht die verdünnte Luft des Hochgebirges noch die im Sommer glühende Sonnenhitze, im Winter eisige Kälte der Tiefebenen, nicht die stechenden Schneestürme der Höhe, noch die vom Winde aufgewirbelten heißen Sandwolken der Tiefe sind es, welche dem wettergestählten Thiere Schranken setzen in der Steppe: es ist einzig und allein der Mensch, welcher sein Vorkommen und Auftreten wenn nicht bedingt, so doch beeinflußt. Da, wo das weite Land noch nicht einmal durch schweifende Hirtenvölker beunruhigt wird, oder dort, wo der Wanderhirt mit seinen Herden regelmäßig hin und wider zieht, scheucht er den Kulan; da, wo inmitten ergiebiger Weiden Strecken sich breiten, welche so arm, so öde, so wüstenhaft sind, daß selbst jener Vorläufer des seßhaften Menschen sie meidet: da findet das ungebundene Freiheit verlangende Wildpferd sich sicher. Schon zu Pallas Zeiten bemerkte man, nachdem die Grenzwachten angelegt worden waren, innerhalb der russischen Grenzen selten mehr ordentliche, von alten Hengsten geführte Herden, sondern nur verlaufene, oder von den Tabunen abgejagte junge Hengste oder einzelne Stuten; heutzutage sind die flüchtigen Thiere noch weiter zurückgedrängt, keineswegs aber innerhalb der inzwischen hinausgeschobenen Grenzen des russischen Reiches ausgerottet worden. Hart an der Grenzscheide Europas kann man ihnen begegnen. Sie bevölkern noch gegenwärtig in namhafter Menge mehrere Gebiete von Akmolinsk: so einen längs des Flusses Tschu, zwischen den Grenzzeichen von Kaktau und der Furt Bisch-Kulan gelegenen Landstrich von fünfhundert Kilometer Länge und Breite, welcher im Nordosten von dem Flusse Utsch-Kon, im Westen von dem Gebirge Ulutau begrenzt wird; sie bewohnen ebenso einen schmalen Steppenstreifen zwischen dem Altaigebirge und dem Saisansee und finden sich von hier aus nach Osten und Süden hin auf allen geeigneten Stellen des südlichen Sibiriens und Turkestans, wenn auch nicht in so beträchtlicher Anzahl wie in den wüstenhaften Steppen der Mongolei und des nordwestlichen China oder auf den Gebirgen Tibets.

Wahrscheinlich verweilt der Kulan an keiner Stelle seines ausgedehnten Verbreitungsgebietes jahraus, jahrein auf derselben Oertlichkeit. Seine wetterwendische Heimat zwingt ihn zum Wandern. Mit Eintritt des Winters sammeln sich die einzelnen Genossenschaften zu größeren Trupps, vereinigen sich mit anderen bereits gescharten und schwellen nach und nach zu Herden an, welche tausend und mehr Stück zählen können, um gemeinschaftlich nahrungsversprechenden Gegenden zuzuwandern. Die genannten Sommerstände des Gebietes von Akmolinsk z.B. verlassen sie, in einem Jahre wie in dem anderen, bereits im August, um der sogenannten Hungersteppe Bitpak zuzuwandern. Einen Monat später trifft man sie hier auf den alt gewohnten Winterständen, und zwar auch jetzt noch in so zahlreichen Herden, daß ihr dröhnender Hufschlag auf weithin vernommen wird und, wie man uns in Sibirien erzählte, mehr als einmal die Kosaken in den Grenzwachten unter die Waffen gerufen haben soll. Mit Beginn der Schneeschmelze treten sie die Rückwanderung an, und im April rücken sie wiederum auf den Sommerständen ein. So geschieht es mit größter Regelmäßigkeit in jedem Jahre und im Westen ihres Verbreitungsgebietes wie im Osten. »Die bedeutendsten Wanderungen des Dschiggetai«, sagt Radde, »finden (in Ostsibirien) im Herbste statt, weil die unstete Lebensweise erst dann beginnen kann, wenn die Füllen vom letzten Sommer kräftig genug sind, die anhaltenden schnellen Märsche mitzumachen. Ende September trennen sich die jungen Hengste von den Herden, denen sie bis ins dritte oder vierte Jahr angehörten, und ziehen einzeln in die bergigen Steppen, um sich selbst eine Herde zu gründen. Dann ist der Dschiggetai am unbändigsten. Stundenlang steht der junge Hengst auf der höchsten Spitze eines steilen Gebirgsrückens, gegen den Wind gerichtet, und blickt weit hin über die niedrige Landschaft. Seine Nüstern sind weit geöffnet; sein Auge durchirrt die Oede. Kampfgierig wartet er eines Gegners; sobald er einen solchen gewahrt, sprengt er ihm in gestrecktem Galopp entgegen. Nun entbrennt ein blutiger Kampf um die Stuten. Der Angreifende jagt gehobenen Schweifes an dem Führer der Herde vorbei und schlägt im Laufe mit den Hinterfüßen nach ihm. Mehr und mehr erhebt sich die struppige Mähne; dann, nach wenigen Sätzen, hält er plötzlich an, wirft sich seitwärts und umkreist trabend in weitem Bogen die Herde, deren Führer er ins Auge gefaßt hat. Aber der alte, wachsame Hengst wartet geduldig, bis sein frecher Gegner ihm nahe genug kommt. Im geeigneten Augenblicke wirft er sich rasch auf ihn, beißt und schlägt, und nicht selten büßen die Kämpfer ein Stück Fell oder die Hälfte des glatten Schweifes ein.« Alle von Radde erlegten Hengste bewiesen durch ihre zahlreichen Narben, wie kampflustig diese schnellen Pferde sind.

Die Anzahl der Stuten, welche ein Hengst sich erkämpft, schwankt, je nach der Oertlichkeit und Gelegenheit, zwischen drei bis zwanzig und mehr, so daß ein Trupp aus sechs oder acht bis fünfzig Stück bestehen kann. Unter Umständen vereinigen sich auch im Sommer, jedoch immer nur ausnahmsweise, mehrere Trupps, und man kann dann mehrere Hunderte von Kulans gewahren, welche zeitweilig gemeinschaftlich werden und sodann wiederum in kleinere Herden sich zertheilen. Jedem einzelnen dieser Theile steht ein Hengst als unbedingter Beherrscher, Leiter und Führer vor. Je nach seinen Begabungen, seinem Alter und Muthe, seiner Kampfeslust und Stärke ist die Anzahl der Stuten größer oder geringer. Ein Hengst ist zum Bestehen eines Trupps unbedingt erforderlich; wird er getödtet, so zerstreuen sich die Stuten; wird er besiegt, so folgen sie anderen Bewerbern. Der in der Vollkraft stehende Hengst sammelt die meisten Stuten um sich, der junge, noch unerprobte, die wenigsten. Solange ein Hengst noch nicht mannbar ist, wird er in dem Trupp geduldet, sobald er sich zu fühlen beginnt, rücksichtslos vertrieben. Wochen- und monatelang geht er einsam umher, und neidvoll blickt er aus der Ferne auf das Glück des stärkeren und älteren Hengstes, bis quälende Eifersucht Kampfesmuth in ihm entfacht und ihn zu den geschilderten Herausforderungen treibt. Pallas gibt die Erzählung der Eingeborenen wieder, daß alte Hengste zur Sprungzeit junge Stuten, welche noch nicht rossig sind, aus dem von ihnen geleiteten Trupp verjagen und dadurch jüngeren Mitbewerbern Gelegenheit zur Bildung einer Genossenschaft verschaffen: die Angabe erscheint begründet, da die Kirgisenpferde genau ebenso verfahren.

Geselligkeit ist ein Grundzug des Wesens unseres Wildpferdes und aller Einhufer überhaupt. Ebenso wie Zebra, Quagga und Dauw den Herden der afrikanischen Antilopen und der Strauße sich zugesellen, sieht man den Dschiggetai im Hochgebirge gemeinschaftlich mit verschiedenen Wildschafen, der Tibetantilope und dem Grunzochsen, in den Tiefebenen mit Kropf- und Saigaantilopen weiden. Auch mit versprengten Pferden hält er gute Gemeinschaft. Rusinoff schreibt mir, daß die Pferde die Kulane fürchten und sich von ihnen entfernen sollen, weil ihnen die Ausdünstung der verwandten Thiere widerlich zu sein scheine: ich darf, auf eigene Beobachtungen gestützt, das Gegentheil behaupten. Als wir am dritten Juni des Jahres 1876 die erwähnte Steppe am Saisansee durchschritten und wiederholt auf Kulane stießen, sahen wir einmal auch zwei Einhufer, welche wir für Wildpferde halten mußten, auf dem Rücken eines langgestreckten Hügels stehen. Sofort begannen die uns begleitenden Kirgisen einen weiten Halbkreis um die beiden Thiere zu ziehen, in der Absicht, sie uns zuzutreiben und zum Schusse zu bringen. Das eine von ihnen setzte sich beim Erscheinen der vielen Reiter in Bewegung und entfloh; das andere weidete zuerst ruhig weiter, schaute sich sodann neugierig die herannahenden Kirgisen an und lief endlich, zu nicht geringer Ueberraschung von uns allen, geraden Weges auf uns zu. Einer und der andere griff zur Büchse, untersuchte flüchtigen Blickes Waffe und Ladung und harrte gespannt dem Näherkommen des Thieres. Da glitt ein Lächeln über das Antlitz des neben mir reitenden Kirgisen: er hatte nicht allein den Beweggrund des auffallenden Handelns des Einhufers, sondern in diesem auch ein Pferd erkannt. Vor mehr als Monatsfrist mochte es seinem Tabun entlaufen sein, sich in der Steppe verirrt und, in Ermangelung einer ihm besser zusagenden Gesellschaft, Kulanen angeschlossen haben; jetzt verließ es diese, um wiederum seinesgleichen sich anzuschließen. Widerstandslos ließ es sich fangen und zäumen, und wenige Minuten später trabte es so gleichmüthig neben unseren Reitthieren einher, als habe es niemals vollste Freiheit gekostet.

Ich will unentschieden lassen, in wie weit Gemeinsamkeit der Bedürfnisse so verschiedenartige Thiere der Steppe verbindet, glaube in ihr aber einen wesentlichen Beweggrund der Geselligkeit des Kulan erblicken zu dürfen. Die Einhufern und Wiederkäuern gemeinschaftliche Weide übt sicher wesentlichen Einfluß auf ihr gegenseitiges Verhalten aus, die den einen wie den anderen eigene Wachsamkeit vielleicht nicht geringeren. Eine Thierart fühlt sich sicherer in Gesellschaft der anderen, und keine beeinträchtigt die mit ihr auf derselben Fläche weidenden Genossen. Denn die Wildpferde genießen andere Gräser und Kräuter als Antilopen, Wildschafe und Grunzochsen. Das liebste Futter der Kulane ist im Sommer wie im Winter Steppenwermut, von den Kirgisen Dsjusan genannt, oder eine strauchartige, stachelige Pflanze, Bajalysch geheißen, welche namentlich in der Hungersteppe häufig vorkommt. Auf ihren Wanderungen müssen die sonst sehr wählerischen Thiere sich bequemen, auch andere in der Steppe wachsende Kräuter und Gräser abzuweiden, und im Winter oft längere Zeit mit Schößlingen von Tamarisken und anderen Sträuchern sich begnügen, obschon solche Aesung ihnen so wenig zusagt und sie derartig von Kräften bringt, daß sie wandernden Gerippen gleichen. Bei spärlichem Futter weiden sie fast zu jeder Stunde des Tages, bei reichlicher Weide sind sie mit dem Aufnehmen ihrer Nahrung ebenfalls sehr lange beschäftigt; nach Sonnenuntergang pflegen sie der Ruhe, jedoch, wie die Kirgisen versichern, immer nur kurze Zeit.

Ueber die Roß- und Fohlzeit des Kulan lauten die Angaben verschieden. Im Westen des Verbreitungsgebietes fällt erstere in die Zeit zwischen Mitte Mai und Mitte Juli, letztere ungefähr einen Monat früher; denn die Tragzeit stimmt mit der unseres Pferdes überein. Hay's Meinung, daß der Kiang in Tibet im Winter fohle, wird zwar von ihm durch die Bemerkung unterstützt, daß eine von ihm im August erlegte Stute ein fast ausgetragenes Fohlen trug und er im Sommer niemals Fohlen sah, welche unter sechs Monate alt sein konnten, dürfte aber doch irrthümlich, mindestens nur ausnahmsweise zutreffend sein. Wir fingen, wie erwähnt, am dritten Juni ein offenbar erst wenige Tage altes Fohlen des Kulan ein.

Wer jemals Kulane in ihrer Heimat und in vollster Freiheit sah, wird nicht anstehen, sie als hochbegabte Thiere zu bezeichnen. Bezaubert folgt das Auge ihren Bewegungen; entzückt und erstaunt zugleich versucht es, die unvergleichliche Behendigkeit der flüchtigen Thiere zu erfassen. »Das wundervollste Schauspiel«, sagt Hay, gewiß mit vollstem Rechte vom Kiang, »ist es, zu sehen, mit welcher Schnelligkeit sie an den Bergen emporklimmen, und wie gewandt sie abwärts steigen, ohne jemals zu straucheln.« Als ob sie mit ihren unerreichbaren und unversieglichen Kräften spielen wollten, so jagten die von uns verfolgten Kulane über die Hügel und durch die Thäler der Steppe dahin. Die Pferde unserer Kirgisen fegten beinah den Boden mit ihrer Brust: sie berührten mit ihren leichten Hufen kaum die Erde und gewannen trotzdem so viel Vorsprung, als sie bedurften, um selbst unseren Geschossen zu entrinnen. Nur das junge Fohlen wurde unseren Kirgisen bald zur Beute; die alten Kulane spotteten deren Anstrengungen. Kein Reiter holt sie ein; sie wetteifern an Flüchtigkeit mit jeder Antilope, wie sie an Kletterfertigkeit kaum hinter der Gemse, dem Steinbocke zurückstehen. Ihre Sinnesfähigkeiten sind nicht geringer als die Kräfte ihrer Glieder; ihre geistigen Begabungen entsprechen den übrigen. Die Kirgisen bezeichnen sie als Trotzköpfe und vergleichen mit ihnen Leute, welche der Meinung anderer nicht beistimmen und auch dem von diesen für nützlich erachteten sich widersetzen, thun aber den Thieren damit Unrecht. Trotz und Eigensinn bekunden die Kulane wohl nur in der Gefangenschaft. Selbstbewußtsein und Muth, Neugier und Dreistigkeit sind hervorstechende Eigenschaften ihres Wesens. Unverfolgt traben sie nur, anscheinend nachlässig, ihres Weges fort und peitschen mit dem stets beweglichen Schwanze lustig die Weichen; verfolgt fallen sie in einen ebenso leichten und zierlichen als fördernden Galopp; aber auch währenddem bleiben sie von Zeit zu Zeit stehen, stellen sich sämmtlich in einer und derselben Richtung auf, sichern und stürmen dann, eine lange Reihe bildend, unbesorgt, gleichsam übermüthig, mit derselben Eile weiter wie vorher. Gewöhnlich, aber nicht immer, entfliehen sie bei Annäherung des Menschen schon von weitem. Eines der Thiere steht, laut Hay, regelmäßig als Wache aus, meist in einer Entfernung von hundert bis zweihundert Meter von der Herde. Diese Wache nähert sich, wenn sie eine ihr drohende Gefahr bemerkt, gemächlich den Gefährten, rüttelt dieselben auf, setzt sich an die Spitze des Zuges und eilt nun mit den Genossen entweder im Trabe oder im vollen Galopp davon. Der gescheuchte Kulan läuft immer gegen den Wind, erhebt, wenn er in vollster Flucht ist, seinen Kopf und streckt den dünnen Schwanz von sich. Nachdem die Herde so einige hundert Schritte zurückgelegt hat, stutzt sie in der geschilderten Weise, vergewissert sich über den Stand der Gefahr, stürzt wiederum vorwärts und flieht nunmehr weiter als das erste Mal, bis sie endlich, ihr Gebaren in gleicher Weise wiederholend, dem Auge entschwindet. Zuweilen läßt eine Herde den Menschen bis auf wenige hundert Schritte an sich herankommen, manchmal wiederum entflieht sie schon aus größter Entfernung. Der Hengst hat nicht allein für den Zusammenhalt, sondern auch für die Sicherheit eines Trupps Sorge zu tragen und umkreist denselben beständig, gibt auch in der Regel das Zeichen zur Flucht. Bemerkt ein Mitglied der Herde einen ungewöhnlichen Gegenstand, beispielsweise einen sich nahenden Menschen, von fern, so springt der Hengst vor und sucht sich dem verdächtigen Wesen durch Umschweife so weit zu nähern, bis er sich über dasselbe klar geworden ist. Nicht selten trabt er geraden Wegs dem herankommenden Jäger zu, wird bei solcher Gelegenheit auch wohl niedergeschossen. Unter Umständen folgt er längere Zeit dem Reiter: »bei einer Gelegenheit«, bemerkt Hay, »liefen zwei Kiangs längere Zeit hinter einem Pony her, auf welchem einer meiner Diener ritt und näherten sich diesem so weit, daß er fürchtete, von ihnen angegriffen zu werden.« Ein so geartetes Thier entgeht leicht den Verfolgungen größerer Raubthiere. In den westasiatischen Steppen gibt es solche, welche den Kulanen nachstellen, überhaupt nicht; denn die hier hausenden Wölfe wagen nicht, gesunde Wildpferde anzufallen, weil diese ihre kräftigen Hufe gegen Feinde trefflich zu gebrauchen wissen. Höchstens ermattete und erkrankte, abseits der Herde gehende Kulane dürften von den Wölfen angegriffen werden. Im südlichen und südöstlichen Theile des Verbreitungsgebietes tritt vielleicht der Tiger als Feind unserer Thiere auf; da die Steppen ihm jedoch nur hier und da entsprechende Aufenthaltsorte bieten und diese von den Kulanen gemieden werden, fügt wahrscheinlich auch er dem Bestande der letzteren erhebliche Verluste nicht zu. Als gefährlicherer Feind erweist sich der Mensch. Die eingeborenen Wanderhirten der Steppe jagen das Wildpferd mit Leidenschaft, umsomehr, als dieses alle Geschicklichkeit des Jägers herausfordert. In den Ebenen gelingt es zuweilen, einer Herde, auf welche man geraden Wegs zugeht, bis auf fünf- oder vierhundert Schritte nahe zu kommen und dann einen Schuß abzugeben; die Wirkung auch der trefflichsten Büchse bleibt jedoch unter solchen Umständen immer fraglich, weil der Kulan gegen Wunden sehr unempfindlich ist. Selten gelingt es, selbst auf einer bewegten Fläche, bis auf drei- oder zweihundert Schritte anzuschleichen; denn der weitsichtige Kulan hat den nahenden Jäger längst bemerkt, schöpft sofort Verdacht, wenn dieser, um gedeckt bis in Schußweite sich zu nähern, in ein Rinnsal oder eine langgestreckte Mulde hinabsteigt, wird unruhig und entflieht. Erreicht der Jäger aber wirklich ungesehen bis auf schußgerechte Nähe die Herde, so muß er sicher zielen, wenn er einen Kulan fällen will. Nur ein Blattschuß wirft das kräftige, lebenszähe Wild im Feuer nieder; weidwund oder mit zerschmettertem Beine entrinnt es noch in fast unbehinderter Eile, birgt sich endlich außer Sicht des Schützen in einer Bodensenkung, verendet hier und fällt dann den Wölfen, nicht aber dem Schützen zur Beute. Daher ziehen es Kirgisen wie Mongolen vor, dem Wildpferde an der erkundeten Tränke aufzulauern oder ihm, wenn dessen gefährlichster Feind, der Winter, mit dem Menschen sich verbündet, Schlingen zu legen. Nur im Osten Sibiriens betreibt man, laut Radde, die Jagd in anderer Weise. »Der Jäger zieht hier, um den scheuen Dschiggetai zu erlegen, am frühen Morgen, auf einem hellgelben Pferde sitzend, in das Gebirge. Ueber Berg und Thal reitet er langsam durch die Einöde, in welcher die Murmelthiere auf ihren Hügeln sich sonnen und die Adler hoch in den Lüften kreisen. Sobald er die Höhe eines Gebirges erreicht hat, blickt er in die Ferne, um zu sehen, ob nicht ein dunkler Flecken das ersehnte Wild ihm verrathe. Wenn er es erspäht, reitet er rasch vorwärts. Der Weg ist lang; denn es darf nur in den Thälern und gegen den Wind geritten werden. Zu derjenigen Höhe, welcher der Dschiggetai am nächsten steht, kriecht der erfahrene Jäger mit der größten Vorsicht. Das Thier steht wie festgebannt; es blickt fest nach Norden hin. Bald ist das diesseitige scheidende Thal überschritten, und nun erst beginnt die eigentliche Jagd. Dem raschen Klepper werden die losen Schweifhaare oben zusammengebunden, damit sie nicht im Winde hin- und herfliegen; dann bringt man das Reitthier auf die Höhe des Berges, wo es zu grasen beginnt. Der Jäger legt sich, etwa hundert Schritte von ihm entfernt, platt auf den Boden; seine, in eine kurze Gabel gelegte Büchse ist zum Abfeuern bereit. Der Dschiggetai bemerkt das Pferd, hält es für eine Stute seines Geschlechts und stürmt im Galopp auf das Thier zu. Aber er wird stutzig, sobald er in die Nähe kommt; er hält an, er bleibt stehen. Jetzt ist der Augenblick zum Schusse gekommen. Der Jäger zielt am liebsten auf die Brust und erlegt nicht selten das Wild auf dem Platze; zuweilen aber bekommt der Dschiggetai fünf Kugeln, bevor er fällt. Oefters gelingt es auch, das Thier trotz seiner feinen Witterung zu beschleichen, wenn es an stürmischen Tagen an der Mündung eines Thales grast und langsam geht.«

Der Gewinn der Jagd ist nicht unbedeutend. Kirgisen und Tungusen schätzen das Wildpret des Kulan hoch. Erstere würdigen es dem Pferdefleische gleich; letztere erachten es als ausgezeichneten Leckerbissen. Die Haut des Kreuzes und der Schenkel, von den Kirgisen »Saur« genannt, wird an die Bucharen verkauft, um zu Saffian Verarbeitung zu finden, und willig mit zwei Rubel Silber und mehr bezahlt, die übrige Haut zu Riemen und Pferdekoppeln zerschnitten und verflochten. In der Haut des Schweifes mit der langen Quaste liegt nach dem tungusischen Volksglauben eine wunderbare Heilkraft verborgen: ein Stück davon auf Kohlen verbrannt, läßt kranke Thiere, welche den aufsteigenden Rauch und Dampf einathmen, sicher gesunden.

Versuche, den Kulan zu zähmen, sind neuerdings in seinem Vaterlande selten und stets ohne vollständigen Erfolg angestellt worden. Einzelne Kirgisen haben, wie Rusinoff mir mittheilt, dann und wann Kulanfohlen gefangen, von Stuten bemuttern und groß ziehen lassen. Die Wildlinge gewöhnen sich bald an die ihnen zugewiesenen Ammen, besaugen sie mit derselben Befriedigung wie ihre Mütter, beweisen ihnen kindlichen Gehorsam und verlassen sie auch im reiferen Alter nicht, weiden frei unter den zahmen Herden und finden sich mit ihnen in der Nähe der Jurte ein, beugen ihren stolz getragenen Nacken jedoch nicht unter das Joch des Menschen, sondern bewahren ihre Selbständigkeit und, trotz der herzlichsten Pflege, unbesiegliches Mißtrauen, welches bei jeder Gelegenheit sich äußert. So lange sie jung und hülfsbedürftig sind, erwecken sie die besten Hoffnungen. Das Kulanfohlen, welches unsere Kirgisen fingen, war ein überaus liebenswürdiges Geschöpf. Mit kindischer Neugier schaute es Pferde und Reiter an, ließ sich, ohne Widerstand zu leisten, halftern, berühren, streicheln, schien die ihm gespendeten Liebkosungen sogar mit Behagen zu empfinden, fraß was wir ihm bieten konnten und trank die Kuhmilch, welche wir ihm verschafften, benahm sich überhaupt nicht im geringsten anders als ein gleich altes Füllen und erregte in uns das lebhafteste Bedauern, ihm nicht die geeignete Pflege angedeihen lassen zu können. So, wie er, sollen sich alle benehmen. Allein dieses Betragen ändert sich, so bald das Thier seine Kraft zu fühlen beginnt. Zwei Kulans, welche uns Rusinoff zeigte, waren ebenfalls wenige Tage nach ihrer Geburt gefangen und durch kirgisische Stuten bemuttert worden. Den ersten Sommer ihres Lebens hatten sie mit der Herde verbracht, welcher ihre Amme angehörte, den ersten Winter mit dieser ohne Beschwer in einem kalten Stalle überstanden. Nach sehr kurzer Zeit begannen sie Heu, Hafer und gebackenes Brod zu fressen, folgten gern dem Zurufe des Menschen, ließen sich durch ihnen vorgehaltene Leckerbissen herbeilocken, auch streicheln, liebten es aber nicht, wenn man ihren Rücken berührte und ließen sich, nachdem sie genügend erstarkt waren, niemals von einem Reiter besteigen, sondern bissen und schlugen aus, geriethen schon, wenn man ihnen den Zaum auflegte, in heftigen Zorn. Sie ans Einspannen zu gewöhnen, war unmöglich. Mit jedem Jahre wurden sie wilder und bösartiger, so daß man schließlich alle Versuche, sie zu zähmen, aufgeben zu müssen glaubte.

Pallas berichtet von einer Kulanstute, welche nach Petersburg gebracht wurde, vorher aber sehr schlecht abgewartet worden war. Gleichwohl hatte dieselbe im Sommer den Weg von Astrachan bis Moskau, über zweihundert deutsche Meilen, in beständigem Laufe hinter dem Postwagen ausgehalten, ohne mehr als ein paar Nächte zu rasten, hatte dabei noch durch Fallen und Stoßen gelitten, war sogar hinter dem Wagen hergeschleift worden, und lief nach einem kurzen Aufenthalte in Moskau, doch noch mit ebensowenig Ruhe als vorher, über hundert Meilen, bis Petersburg. Hier kam sie freilich höchst mager und so elend an, daß sie sich kaum auf den Füßen erhalten konnte; aber sie gelangte bald wieder zu Kräften, und als sie gegen den Herbst hin starb, war nicht jene Erschöpfung die Ursache, sondern die Kälte, die Nässe des Klimas, des Bodens und der Weide, und endlich die Mittel, welche man anwandte, um eine auf ihrer Haut ausgebrochene böse Räude zu vertreiben. Auch dieser Krankheit ungeachtet erholte sie sich genugsam, um einen Theil ihrer vorigen Munterkeit und Schnelligkeit sowie ihre anderen, vom Lastesel sehr verschiedenen Eigenschaften und Vorzüge zu zeigen. Der feuchtkalte Herbst brachte ihr den Tod. Sie wurde auf der nassen Heide hufrissig, und diese Krankheit nahm so überhand, daß die Hufe sich endlich stückweise von den Füßen schälten. Sie war übrigens sehr zahm und folgte den Leuten, welche sie fütterten und tränkten, wie ein Hund nach. Mit Brod konnte man sie locken wohin man sie haben wollte. Nur wenn man sie an der Halfter gegen ihren Willen leiten wollte, zeigte sie sich eigensinnig.

Einen anderweitigen Bericht verdanken wir Hay, welcher einen Kulan in Kleintibet erhielt und nach England brachte. Das Thier war in einer Grube gefangen und an eine weiße Stute gewöhnt worden. Diese wurde von einem tibetanischen Lama zurückbehalten, Hay kaufte deshalb einen Maulesel, zu dem Zwecke dem Kulan Gesellschaft zu leisten. Letzterer vertrug sich jedoch nicht mit dem Gefährten, und dieser genoß alles andere, nur nicht ein glückliches Leben. Gleichwohl folgte ihm der Kulan nach, war überhaupt erst zufriedengestellt, wenn er ein Pferd, zumal ein weißes, zur Gesellschaft hatte. Unterwegs bekundete er stets die größte Abneigung eine Brücke zu überschreiten, und wenn sein thierischer Gefährte solches that, pflegte er zu warten, bis dieser das andere Ufer erreicht hatte, warf sich dann furchtlos selbst in den reißendsten Strom und schwamm in fast schnurgerader Linie durch denselben. Auf dem Wege nach Simla mußte der Fluß Biaß, zur betreffenden Jahreszeit ein schäumender Strom, überschritten werden. Der Kulan stürzte sich auch in diesen, wurde jedoch von dem Strome mehrere hundert Meter abwärts geführt und landete auf einer Insel. Hier blieb er ruhig während der Nacht und des darauf folgenden Morgens, und Hay sah sich genöthigt, das Maulthier mit vieler Mühe nach der Insel bringen zu lassen, um den Kulan wieder in seine Gewalt zu bekommen. Später kreuzte er den Strom an einer andern Stelle, wo das Wasser weniger Fall hatte, mit größter Sicherheit und Schnelligkeit. Der Sudlej war während des Marsches so voll und reißend, daß Hay es für rathsam hielt, den Kulan auf einem Flosse überzusetzen. Dies konnte aber nur mit größter Schwierigkeit geschehen. In Simla gewöhnte sich der Kulan nach und nach an den ihm anfänglich fremden Anblick der Leute. Trotz der Meinung Schlagintweits befand er sich hier während der ganzen Regenzeit sehr wohl, und als er später die Ebenen erreichte, zeigte er sich munterer und übermüthiger als je, so daß vier Männer nothwendig waren, um ihn zu halten und zu leiten. Nicht selten entrann er seinen Pflegern, ließ sich aber immer ziemlich leicht wieder fangen. Den letzten Theil des Weges nach der Küste sollte er in einem Boote zurücklegen, welches ausdrücklich für ihn vorbereitet war. Der hohle Laut unter seinen Füßen setzte ihn so in Schrecken, daß er ohne weiteres aus dem Boote sprang, Zaum und alle übrigen Fesseln mit sich nehmend. Erst nachdem der Boden des Fahrzeuges mit Rasen belegt worden war, ließ er sich hier festhalten, bekundete aber die größte Freude, als er wieder Land unter den Füßen fühlte. Gleichwohl schien er sich hier wenig zu gefallen, und wenn nicht sein alter Wärter ihn begleitet hätte, würde er wahrscheinlich zurückgerannt sein.

Auf der Seereise nach England hatte der Kulan mancherlei auszustehen. Schon der Weg vom Lande nach dem Bord des Schiffes war sehr schwierig; denn das arme Thier fürchtete sich wegen des hohen Seeganges im Boote, und Hay war froh, als er es endlich glücklich an Bord und in dem hergerichteten Stalle hatte. Obgleich für die Ueberfahrt eine ziemliche Menge von Heu, Stroh, trockene Luzerne und Körnerfutter mitgenommen worden war, fand sich bald, daß die Nahrungsmittel nicht recht reichen wollten. Die Körner waren wurmfräßig, und der Kulan weigerte sich deshalb lange Zeit, sie zu berühren. Außerdem gingen die Matrosen so unachtsam mit dem Heu und Stroh um, daß der Kulan zweimal auf das Stroh, welches in den Matratzen des Schiffsvolkes sich gefunden hatte, angewiesen war. Halb verdorbenes Wasser, wie es gereicht wurde, wollte er ebenfalls nicht trinken; ehe jedoch St. Helena erreicht wurde, hatte er sich an alles gewöhnt und fraß oder trank, was man ihm gab. In seinem Hause richtete er sich bald und mit großem Geschick ein und hielt sich so trefflich im Gleichgewichte, daß er nur bei sehr ungünstigem Wetter in die Schwebe gehängt zu werden brauchte. Während eines Sturmes arbeitete er mit allen Kräften, um sich aufrecht zu erhalten, schien auch dankbar für jede Beihülfe zu sein. Nach und nach wurde er überaus zahm und lernte Hay zuletzt schon an der Stimme erkennen. Beim Kreuzen der Linie litt er drei oder vier Tage sehr unter der Hitze, wurde auch krank davon, genas aber wieder und bekundete nun auf der ganzen Reise kein weiteres Zeichen von Krankheit, entwickelte vielmehr eine außerordentliche Freßlust und verbrauchte in vier Monaten so viel, als man für sechs berechnet hatte. Hay fand den Kulan stets außerordentlich empfänglich für freundliche Behandlung. Dankbar nahm er ihm gereichte Leckerbissen entgegen und drückte seine Befriedigung in der Regel dadurch aus, daß er die Ohren nach vorwärts bewegte. Nach allen Beobachtungen spricht Hay die Ansicht aus, daß dieses Thier durchaus nicht unzähmbar ist, wie man früher geglaubt hatte, vielmehr verhältnismäßig leicht unter die Herrschaft des Menschen sich fügt. Von Eingebornen Tibets erfuhr unser Berichterstatter, daß man den Kulan soviel als möglich zur Kreuzung mit Pferden benutzt und die von ihm erzeugten Maulthiere nicht allein ihrer ausgezeichneten Eigenschaften halber, sondern auch deshalb sehr hoch schätzt, weil sie wiederum fruchtbar sind. In unseren Thiergärten gehört der Kulan noch immer zu den Seltenheiten, obgleich man ihn in den letzten zwanzig Jahren öfters eingeführt und er sich auch wiederholt, in Paris allein sechzehnmal, fortgeflanzt hat. Ebenso ist er mit Erfolg mit dem Esel, dem Quagga, Zebra und neuerdings auch mit dem Pferde gekreuzt worden.

In den Sagen und Erzählungen der Kirgisen spielt der Kulan eine wichtige Rolle. Eine der ersteren berichtet folgendes: Vor Zeiten lebte ein Kirgise, Namens Karger-Bei, welcher ebenso reich als geizig war. Er starb endlich, ohne Erben zu hinterlassen. Aber auch auf andere kam nichts von seinem Besitzthume, denn seine Herden wurden, seinem Volke zum warnenden Beispiele, verwandelt in Thiere der Wildnis: seine Schafe in Saigaantilopen, seine Pferde in Kulane. Seitdem bevölkern beide die Steppe. Auch die Sage also bezeichnet Pferd und Kulan als dasselbe Thier.

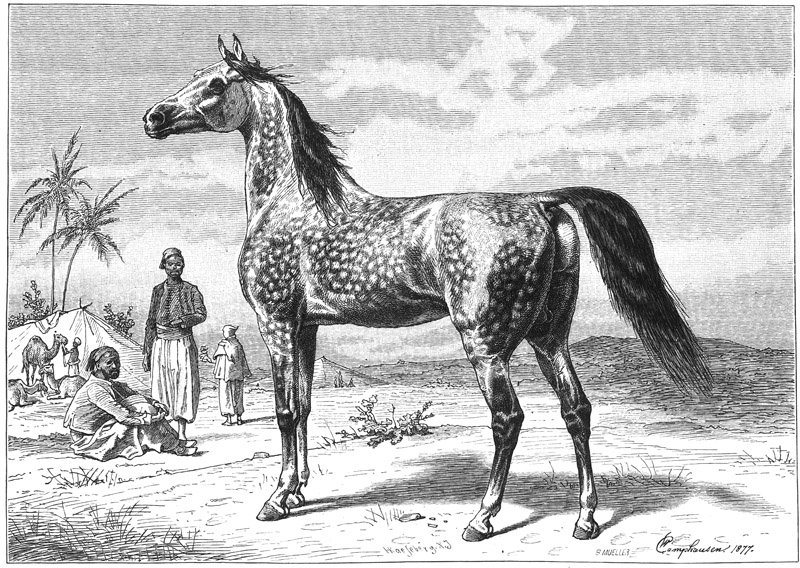

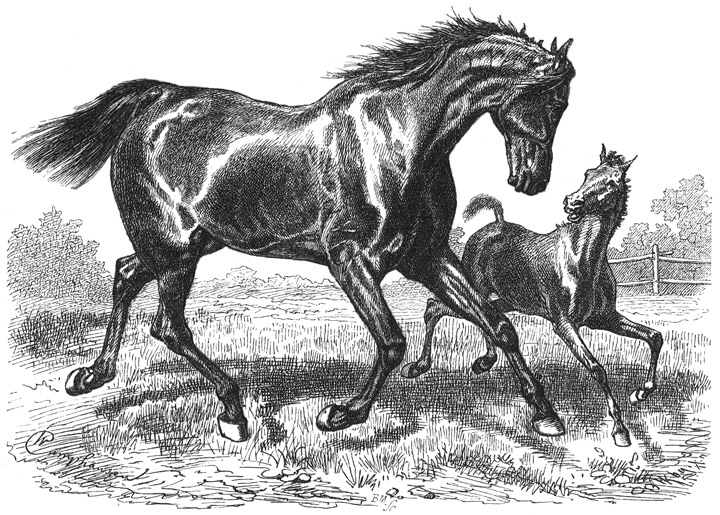

Eine Schilderung oder auch nur Aufzählung der fast zahllosen Rassen oder Stämme des Pferdes gehört nicht in den Rahmen unseres Werkes. Die eine wie die andere würde, selbst wenn ich die erforderlichen Kenntnisse zur Unterscheidung des wahren und falschen, richtigen und unrichtigen besäße, über die mir gestellte Aufgabe hinausgehen. So mag es genügen, wenn ich die trefflichen Abbildungen, welche wir der Meisterhand Camphausens danken, mit einigen Worten begleite, mehr in der Absicht, die Unterschriften zu erläutern als Beschreibungen zu liefern.

Obenan unter allen Pferdestämmen steht noch heutigen Tages der Araber. Jahrtausende lange, verständnisvolle Zucht hat ihm allmählich Vollendung der Gestalt und eine Fülle trefflicher Eigenschaften verliehen. Nach arabischen Anforderungen muß das edle Pferd in sich vereinigen: ebenmäßigen Bau, kurze und bewegliche Ohren, schwere, aber doch zierliche Knochen, ein fleischloses Gesicht, Nüstern, »so weit, wie der Rachen des Löwen«, schöne, dunkle, vorspringende Augen, »an Ausdruck denen eines liebenden Weibes gleich«, einen gekrümmten und langen Hals, breite Brust und breites Kreuz, schmalen Rücken, runde Hinterschenkel, sehr lange wahre und sehr kurze falsche Rippen, einen zusammengeschnürten Leib, lange Oberschenkel, »wie die des Straußes es sind«, mit Muskeln, »wie das Kamel sie hat«, einen schwarzen, einfarbigen Huf, eine feine und spärliche Mähne und einen reich behaarten Schwanz, dick an der Wurzel und dünn gegen die Spitze hin. Es muß zeigen viererlei breit: die Stirn, die Brust, die Hüften und die Glieder, viererlei lang: den Hals, die Oberglieder, den Bauch und die Weichen, und viererlei kurz: das Kreuz, die Ohren, den Strahl und den Schwanz. Diese Eigenschaften beweisen, daß das Pferd von guter Rasse und schnell ist; denn es ähnelt dann in seinem Baue »dem Windhunde, der Taube und dem Kamele zugleich.« Die Stute muß besitzen: »den Muth und die Kopfbreite des Wildschweins, die Anmuth, das Auge und das Maul der Gazelle, die Fröhlichkeit und Klugheit der Antilope, den gedrungenen Bau und die Schnelligkeit des Straußes und die Schwanzkürze der Viper.«

Ein Rassenpferd kennt man aber auch noch an anderen Zeichen. Es frißt bloß aus seinem Futterbeutel. Ihm gefallen die Bäume, das Grün, der Schatten, das laufende Wasser, und zwar in so hohem Grade, daß es beim Anblick dieser Gegenstände wiehert. Es trinkt nicht, bevor es das Wasser erregt hat, sei es mit dem Fuße oder sei es mit dem Maule. Seine Lippen sind stets geschlossen, die Augen und Ohren immer in Bewegung. Seinen Hals wirft es zur Rechten und zur Linken, als wollte es sprechen oder um etwas bitten. Ferner behauptet man, daß es nun und nimmermehr sich paare mit einem seiner Verwandten.