|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Anda hermosa! Oh, anda capitana, dulce!« flüsterte der Arriero mit schmeichelnder Stimme dem zögernden Tiere zu. Auch die gehorsame Mula schien ein Grausen befallen zu haben vor dem Abgrund, der sich vor ihr auftat. Ich starrte fassungslos in die gähnende Schlucht hinab.

Jenseits stiegen dunkle Felsen jäh, fast senkrecht empor, und der Schluß lag nahe, daß die Seite, an der wir hinabklettern sollten, genau das Gegenstück zu der bildete, die wir vor uns sahen.

» Anda, valida mio! Anda capitana!« klang es wieder in weichem Tone von den Lippen des Führers.

Außer ihm war noch ein indianischer Peon vorhanden und mein Diener Heinrich, der mit sehr sorgenvoller Miene hinter mir hielt.

Zwei Saumtiere trugen mein Gepäck.

»Da sollen wir hinunter, Herr Doktor?« fragte Heinrich, und das Beben seiner Stimme verriet seine Unruhe.

Er hatte in meiner Schwadron den Krieg mitgemacht und mehr als eine tolle Attacke geritten, er war ein Mann, dessen Mut nicht anzuzweifeln war; aber angesichts dieser 3000 Fuß tiefen Barranca schien er doch ins Wanken zu kommen. Übrigens war mir auch gar nicht wohl zumute. Zwar wußte ich bereits aus Erfahrung, wie vorsichtig und zuverlässig die Maultiere des Landes auf gefährlichen Wegen sind, kannte diese Abgründe und ihre Durchquerung längst aus Beschreibungen, aber ein anderes ist es doch, sie vor sich in schreckhafter Wirklichkeit gähnen zu sehen, als von ihnen lesen.

Mit möglichster Ruhe erwiderte ich dem ehemaligen Husaren: »Es ist weniger gefährlich, als es aussieht, Heinrich. Die Tiere sind an diese Pfade gewöhnt. Überlassen Sie sich ruhig Ihrer Mula, und sie wird Sie sicher hinübertragen.«

Er murmelte etwas in sich hinein, was ich nicht verstand, und warf einen trostlosen Blick in die Tiefe.

»Anda, adelante! Capitana!« ermunterte der Führer von neuem sein zögerndes Tier, und die Mula setzte sich in Bewegung und ließ das silberne Glöckchen, das sie am Halse trug, wiederum erklingen.

Die wohlgeschulten Tiere folgten der Capitana, das meinige zunächst, dann das Heinrichs. Die zwei beladenen Mulas schlossen sich an, und der braune Peon des Arriero bildete den Schluß. Wir ließen den Tieren ruhig den Zügel; die spanischen Sättel kamen uns bei diesem Ritte wohl zustatten. Auf schmalem Fußpfade bewegten wir uns zur Tiefe, ein Rückwärts gab es für uns nicht, denn unmöglich war es, umzukehren, unmöglich für Tier und Mensch. Zu unserer Linken erhob sich schroff die kahle, dunkle Felswand, zur Rechten gähnte der Abgrund. Es kostete Energie, den Schwindel fern zu halten.

Melodisch klang vor uns die Glocke der Capitana. Vorsichtig schritt das Tier hinab, vorsichtig und gemessen. Ich heftete den Blick auf die Gestalt des Arriero vor mir, um nicht immer den Abgrund vor Augen zu haben. Von den geräuschlos mir folgenden Maultieren gab nur ihr Schnauben zuweilen Kunde. Mich umzuschauen wagte ich nicht. Das Schweigen meines sonst so munteren Begleiters ließ darauf schließen, wie ernst er gestimmt war.

Kein Land der Erde weist auf beschränktem Raume eine wechselvollere, bald anmutig liebliche, bald großartige oder schreckenerregende Bodengestaltung auf als Guatemala. Die vulkanische Tätigkeit der Vorzeit hat hier mit Gigantenkraft Fels auf Fels getürmt und Spalten zwischen ihnen gerissen von einer solch schauerlichen Erhabenheit, wie wir sie jetzt mit innerem Beben vor uns sahen.

Nachdem wir einige Minuten auf dem mählich sich senkenden Felspfad langsam uns fortbewegt hatten, klopfte das Herz weniger ungestüm, und das Auge wagte es, zur Tiefe hinabzusehen.

Drüben war die Felswand, sonnig beleuchtet, während wir im Schatten ritten; sie war wohl 300 Schritte entfernt. Unter uns die grüne Talsohle, mit Büschen durchsetzt, und Felsbrocken, zwischen denen ein glitzernder Bach sich hinwand.

Das Bild war lieblich, doch immer mußte nach einem solchen Blicke in die Tiefe das Auge wieder einen Halt in der Nähe suchen, er verwirrte die Sinne.

Tiefer und tiefer gelangten wir hinab, oftmals in Zickzackwendungen, und mit der zurückkehrenden Seelenruhe wuchs das Interesse an der Umgebung. Mächtiger und mächtiger, düsterer, himmelanstrebender stiegen die Felswände um uns empor, und die Wucht der gigantischen Massen sprach mit jedem Schritt zur Talsohle eindringlicher zu uns. Doch die grauenvolle Majestät dieser Einrahmung vermochte die Anmut des Grundes, dem wir näher und näher kamen, nicht zu beeinträchtigen. Ehrfurcht vor den Gewalten der Urzeit mischte sich mit dem Behagen an freundlicher Gegenwart.

Endlich nach einem Ritte, der länger als eine Stunde gedauert hatte, berührten die Hufe der Capitana das Gras des Tales, und dicht hinter ihr verließen wir den Felspfad, freudig aufatmend.

Der mit Blüten geschmückte, von Büschen durchsetzte grüne Teppich zu unseren Füßen, aus dem einzelne gewaltige Ceibabäume aufragten, die wir von oben für Gestrüpp gehalten hatten, zerstreute Felsbrocken, zwischen denen sich der glitzernde, murmelnde Bach durchwand, boten ein Bild, so lieblich und friedlich, daß wir die Schrecken der letzten Stunde rasch vergaßen und selbst der einengenden, finsteren Riesenmauern, über denen sich der wunderbar klare, tiefblaue Himmel der Tropen wölbte, kaum noch achteten.

»Für Jemsen eene scheene Jegend, Herr Doktor,« sagte mein Heinrich und sprang, dem Beispiel des Führers folgend, aus dem Sattel, »aber für meiner Mutter Sohn taugt et doch nich.«

»Nun, wir haben die Kletterpartie hinter uns.«

»Und die Jeschichte jeht wieder los, wenn et nach oben jeht. Et is doch eene unheimliche Sache, so janz von die Laune eenes Maultieres abzuhängen.«

»Man gewöhnt sich an alles, selbst an diese Barrancas und ihre schwindelerregenden Steige.«

»Ick jönne sie die Leute hier neidlos; ick halte et mit jlattem Boden, wenn ick im Sattel bin.«

»Nur getrost! Wir erreichen auch bald wieder die Ebene.«

Mein Führer gab die Absicht kund, die Tiere zu tränken und zu füttern, ehe wir den Weg nach oben nahmen, und ich war ganz damit einverstanden.

Man sattelte die Tiere ab, und Heinrich, der geborene Koch, der seine kulinarischen Talente oft genug in Frankreich zur Geltung gebracht hatte, zündete mit überraschender Geschwindigkeit Feuer an und brachte in unserem Blechtopfe Wasser zum Sieden. Bald hatten wir Tee in Blechbechern vor uns, Tortillas, die wir am Morgen gekauft hatten, und kalten Hammelbraten.

Es war der achte Tag, seitdem ich die Stadt Guatemala auf der Straße nach Norden hin verlassen hatte. Teobaldo, der Arriero, war mir von unserem Generalkonsul als ein zuverlässiger Mann empfohlen worden, und ich hatte ihn für meine Fahrt um so lieber in Dienst genommen, als mir der Mann, – er war ein Vollblut-Indianer – durch sein Äußeres Vertrauen einflößte und seine Tiere kräftig und wohl genährt waren.

Meine Reise über den Ozean galt den Ruinenstädten Mittelamerikas, von denen schon Cortez in seinem vierten Briefe an Kaiser Karl V. bei der Schilderung seines grauenvollen Zuges nach Honduras spricht.

Seit früher Jugend trieb mich die Sehnsucht nach diesen Resten einer eigenartigen untergegangenen Welt.

Der Krieg hatte meine Reise verzögert, doch jetzt war ich nach mancher Mühsal auf dem Wege, meinen Wunsch zu verwirklichen.

Heinrich Schmidt, mein Putzkamerad, während ich mein Jahr abdiente, 1870 mein Kriegskamerad, ein auf alle Fälle zuverlässiger Mensch, begleitete mich um so lieber, als er sehr geneigt war, ein Stück von der Welt zu sehen. Er war von Hause aus Schneider, hatte aber in Frankreich gezeigt, daß er auch die eiserne Elle recht gut zu brauchen verstand.

So waren wir beiden Deutschen, nachdem wir in San Thomas gelandet waren und von da den Weg nach der Hauptstadt genommen hatten, nach längerem Aufenthalte dort inmitten des wild zerklüfteten Teiles des Landes angelangt und ruhten behaglich auf dem Grunde einer Barranca, von deren schauerlichen Größe keine Schilderung auch nur einen annähernden Begriff zu geben vermag.

Der Feldzug hatte uns übrigens an manche Entbehrungen gewöhnt, so daß wir die Beschwerden der Reise in unwirtsamen Gegenden leichter ertrugen, als ohne diese harte Schule möglich gewesen wäre.

Wissenschaftlich war ich für meine Reise nicht übel vorbereitet, ich hatte sogar meinen Scharfsinn an den beiden geheimnisvollen Handschriften versucht, die die Bibliotheken in Dresden und in Madrid seit Jahrhunderten bewahren, und die unzweifelhaft aus Mittelamerika stammen. Freilich war auch ich dabei nicht viel weiter gekommen als meine Vorgänger.

So war ich jetzt auf dem Wege nach Palenque und Uxmal, um an Ort und Stelle meine Studien über ein Volk fortzusetzen, das uns außer seinen Bauten und Hieroglyphen keine Spuren seines Erdendaseins hinterlassen hat.

Schmidt und ich hatten die Begierde nach Speise und Trank gestillt, und mein Arriero, der mit seinem Stammesgenossen abseits von uns saß, blickte nach der Sonne und mahnte zum Aufbruch.

Rasch waren die Saumtiere mit der Geschicklichkeit dieser Leute beladen, wir im Sattel, Teobaldo ließ sein mahnendes Horn ertönen, und es begann der Aufstieg an der himmelanragenden Felsenwand.

Wir fanden ihn – es mochte das wohl daran liegen, daß man jetzt nach der Höhe zu strebte – weniger bedenklich und gefährlich als den Abstieg und erreichten nach zwei Stunden die Ebene, die der Felsspalt so jäh unterbrochen hatte.

Nach der Hitze auf dem Grunde der Barranca wehte uns die Luft hier oben, die uns am Morgen so sehr erfrischt hatte, recht kühl an, und wir hüllten uns fester in unsere Ponchos. Die Nacht brach herein, während wir den Weg zwischen Felstrümmern und Buschholz suchten, und das Haupt des gewaltigen Quezaltenango, der fern am Horizonte emporragte, hüllte sich in düsteren Feuerschein, ein warnendes Zeichen, daß die Kräfte, die einst diesen Boden erschütterten, nur schlummern, nicht erstorben sind.

Unser Führer leitete uns zu einem in einem Tale liegenden Rancho, wo wir gastliche Aufnahme und die geringen Bequemlichkeiten fanden, die ein solches Heim bieten kann. Eier, die landesüblichen schwarzen Bohnen, Schokolade und frisch gebackene Tortillas bildeten unser Nachtmahl. Wir hatten in Frankreich oft schlechter gegessen. Der Ranchero, ein freundlicher Mann, erfreute uns mit selbstgefertigten Puros, wirklichen Zigarren im Gegensatze zu Cigarritos, die unseren Zigaretten entsprechen, von vorzüglichem Tabak. Ich unterhielt mich etwas mit dem Manne, der wenig von der Welt wußte und nur von Zeit zu Zeit die Stadt Quezaltenango aufsuchte, um dort seinen Tabak und andere Erzeugnisse seiner kleinen Pflanzung zu verkaufen. Seine Frau, die uns beim Abendbrot Gesellschaft leistete, hatte die Provinzstadt nur einmal in ihrem Leben gesehen. Beide hatten von Ruinen aus der alten Heidenzeit nie etwas vernommen.

Da ich müde war vom langen Ritt, suchte ich bald meine Hängematte auf. Heinrich hatte sie, während ich mit dem Ranchero plauderte, gut angebracht.

Nach ruhig verbrachter Nacht – Moskitos gab es hier glücklicherweise nicht – erhoben wir uns bald nach Sonnenaufgang. Die Tiere hatten geruht und reichlich Futter bekommen. Schokolade, Eier und Tortillas bildeten unser Frühstück. Auch für Reisevorrat des landesüblichen Getränkes hatte die Frau gesorgt. Die anspruchslosen Leute verweigerten die Annahme von Bezahlung, doch gelang es mir, der Frau einen kleinen goldenen Ring mit einem Türkis aufzudrängen, der ihr sichtlich große Freude bereitete.

Aus dem lauschigen Tal, das sich nach Westen hin öffnete, erreichten wir wieder die Höhe, um über einen kahlen Gebirgskamm hinwegzugehen. Die Aussicht von hier war von einer Erhabenheit, daß ein andachtsvolles Gefühl sich tief im Herzen regte. Allmutter Erde zeigte ihr Angesicht hier in ihrer ganzen jungfräulichen Schöne. Hochragende Berge von malerischster Gestaltung ringsum, rötlich bestrahlt von der noch niedrig stehenden Sonne und umflattert von phantastisch geformten, langsam sich lösenden Nebelstreifen. Dazwischen waldige Hügel, Savannen mit frischem Grün und rauschende Bäche.

Weit hinaus schaute der Blick auf die zackigen Felsmassen, die den Horizont abschlossen.

Und noch mehr. Gleich darauf führte uns der hoch liegende Weg an einem See hin, der still und friedlich, wie soeben aus der Hand des Schöpfers hervorgegangen, tief unter uns lag, eingefaßt von Felsen und waldigen Hügeln. Die noch schräg fallenden Sonnenstrahlen verliehen dem Bilde einen zauberhaften Reiz.

Nur ungern verließ ich trotz der kalten Luft eine Stätte, deren landschaftliche Schönheit ihresgleichen auf Erden sucht.

Ich hatte Italien, Griechenland gesehen, ich war in den Fjorden Norwegens und auf seinen Höhen gewesen, ich kannte die Schweiz und Tirol, doch nichts von allem, was diese Landschaften auszeichnet, konnte sich dem Anblick vergleichen, den uns hier die Höhe der Cordillere Guatemalas bot.

Ganz leise und andächtig sagte Schmidt, der hingerissen war, wie ich: »Det is aber fein, Herr Doktor.«

Welch ein schönes Bild! Welch ein glückliches Land, das solch erhabene Schönheit in so reichem Wechsel birgt!

Und dazu einigt das sich aus dem Meere erhebende Land, dessen Bergriesen himmelan streben, alle Klimate der Welt in seinem Schoße; von der tropischen Glut der Niederungen an den Küsten, der tierra caliente, durch die gemäßigte Zone der tierra templata hinauf zur tierra fria der kalten, deren Winde den Wanderer eisig durchschauern.

Mit Bedauern schieden wir von dem wunderbaren Ausblick auf den Amitatlansee, um eine mit Felsbrocken überstreute und von karger Vegetation bedeckte Ebene zu überschreiten.

Nach Mittag lag wiederum eine dieser Barrancas vor uns, die wir unter ähnlichen Umständen durchqueren mußten, wie sie uns gestern Schrecken einflößten.

Doch besaßen wir, d. h. Schmidt und ich, diesmal größere Ruhe, wir hatten uns von der Vorsicht und Sicherheit der trefflichen Tiere, die wir ritten, überzeugt. Die beiden Indianer waren ganz apathisch der Gefahr gegenüber.

Der Arriero entlockte, ehe wir den Aufstieg begannen, einen weithin hallenden Ton seinem Büffelhorn und lauschte dann. Es ist das ein Zeichen, daß eine Maultierkarawane den Felspfad betreten will und wird von An- wie von Absteigenden gegeben; oftmals wird auch ein Läufer vorausgesandt, wenn die Zahl der Peons es erlaubt.

Der Untergang für alle ist es, wenn sich zwei Maultierzüge auf solchem Pfade begegnen.

Dreimal ließ der Arriero sein Horn ertönen. Keine Antwort folgte.

Darauf ritt er auf der Capitana hinab in die gähnende Schlucht, deren Wände näher aneinander gerückt waren, als jene, die wir gestern durchkreuzt hatten, und darum finsterer und drohender erschienen.

In derselben Ordnung wie gestern folgte man dem Führer, der auch auf dem Wege sein Horn noch brauchte. Langsam, oftmals nur Schritt für Schritt, hatten wir mehr als zwei Drittel des schwindelerregenden Pfades zurückgelegt, als zum Entsetzen des Arriero um einen Vorsprung, den ein hervorstehender Felszacken bildete, ein Reiter auf einem Maultier erschien, ein dunkel gefärbter Bursche, der nicht wenig erschrocken schien, als er unsere Karawane vor sich erblickte.

» Dios nos guarda!« (Gott behüte uns!) stöhnte mein Führer, der dicht vor mir ritt, auf. » Por el amor de Dios, hombre, was willst du?«

Der Mann, der vor ihm hielt, starrte mit Augen, in denen der Schrecken sich deutlich ausdrückte, zu uns her.

Auch unsere Karawane stand still, und Entsetzen durchschauerte auch mich; denn ich erkannte nur zu deutlich, daß der schmale Pfad, überragt von schroffen, nicht erklimmbaren Felsen, zur Seite eines viele hundert Fuß tiefen Abgrundes, dessen Wände ebenso steil abfielen als sie neben uns aufstiegen, nicht einmal ein Verlassen des Sattels gestattete, um wie viel weniger ein Ausweichen der Tiere, geschweige denn deren Wendung. Wir konnten stehen gleich zwei Hirschen, die im Kampf die Geweihe unlöslich miteinander verschränkt haben, bis der Tod uns erlöste.

»Um der Liebe Gottes willen, Mann, was tatest du? Hast du das Horn nicht gehört?«

Der braune Kerl, der ein häßliches, finsteres Gesicht hatte, antwortete nicht, er schien vor Schreck wie gelähmt. Die Lage, in der wir uns jetzt befanden, war furchtbar.

Sein Tier trug keine Glocke, war also kein Capitana.

Dies erkannte auch der Arriero.

»Bist du allein, Mann?« fragte er mit bebender Stimme.

»Allein!« rief der Mann jetzt.

Beide wechselten diese Worte in einem indianischen Idiome. Teobaldo sagte mir, daß der Fremde allein sei.

Dies gab Hoffnung, – war ein Zug von Mulos hinter ihm, waren wir alle rettungslos verloren.

»Du mußt über dein Mulo nach hinten abgleiten, amigo,« rief ihm der Führer zu, »es wird dir gelingen, und du wirft Fuß am Boden fassen und zurückkehren können.«

Der Mann murmelte etwas vor sich hin und warf einen Blick auf uns, der neben dem Entsetzen, das seine Lage bei ihm hervorrief, auch grimmigen Haß atmete.

Schon begannen unsere Tiere unruhig zu werden. Der hinter mir haltende Schmidt erkannte die Gefährlichkeit unserer Lage wie ich, und es war ihm nicht wohler zu Sinn als mir. Von den gewechselten Worten hatte er nichts verstanden, aber die Situation redete deutlich genug.

Schmidt war ein entschlossener Bursche.

»Wenn der Kerl mit sein Tier nich ausweichen kann, müssen wir et niederschießen – der Weg muß freijemacht werden,« sagte er, »ick habe doch keene Lust, hier runterzupurzeln.«

Wir führten zwei Karabiner, treffliche Hinterlader, mit, die mir aus besonderer Gunst für meine abenteuerliche Fahrt von der Spandauer Gewehrfabrik überlassen worden waren, und ich sowohl wie Schmidt trugen die Waffen am Riemen auf dem Rücken.

Ich sah ein, daß er recht hatte. Schon machte er auch seine Waffe fertig und schob eine Patrone in den Lauf.

Aber ob die Tiere, die wir ritten, schußfest waren?

Ein Schuß mußte in dieser Schlucht gleich einem Donnerschlage widerhallen.

»Hat der Mensch da noch andere Tiere hinter sich?«

Ich sagte Schmidt, daß dies nicht der Fall sei.

»Lassen Sie ihm sagen, det er sich salvieren soll, det Maultier muß jeopfert werden.«

Der fremde Mann sah augenscheinlich, daß Schmidt sich zum Schießen fertig machte und mochte glauben, es gelte ihm, denn er duckte sich jetzt auf den Hals seines Tieres.

Ich befahl dem Arriero, dem Burschen mitzuteilen, er solle sich zu retten versuchen, wir würden das Maultier niederschießen.

Teobaldo wiederholte seinen dem Fremden eben gegebenen Rat.

Jetzt machte dieser Anstalt, über den Schweif des Tieres hinabzugleiten.

Auch das war mit höchster Lebensgefahr verknüpft, denn der Fels bot nicht den geringsten Anhalt.

Langsam, immer seinem Tiere Schmeichelworte zuflüsternd, zog er die Füße aus den Bügeln, streckte die Beine nach hinten aus und bewegte sich vorsichtig rückwärts.

Es war ein Augenblick höchster Aufregung für uns, eine Bewegung des Mulos konnte den Mann in den Abgrund schleudern.

Ich sah sein verzerrtes Gesicht, die angstvoll weitaufgerissenen Augen – jetzt glitt er hinab –; aufatmend erkannte ich, daß er Boden gefunden hatte, er stand hinter dem Maultier.

Gellend schrie der Kerl jetzt: » Maledito gojos!« (Verdammte Hunde) und war gleich darauf um den Vorsprung verschwunden. Das Maultier stand allein; es zitterte.

Den Weg frei zu machen, gab es kein anderes Mittel, als es zu erschießen.

Teobaldo sah dies wohl ein. Er rief dem Peon, zwischen dem und Schmidt die beiden beladenen Maultiere standen, zu, daß geschossen werden würde. Mit mühsam unterdrückter Besorgnis fragte ich ihn dann, ob die Tiere schußfest seien?

Er antwortete mit der einzigen Redensart dieser Leute: » Quien sabe?« und bekreuzte sich.

Aber es half nichts, es mußte geschossen werden auf jede Gefahr hin.

Ich nahm mein Tier fest in den Zügel, ein gleiches tat der Arriero.

»Bückt euch da vorn,« sagte Schmidt mit vor Aufregung heiserer Stimme.

Teobaldo und ich beugten uns auf den Hals unserer Tiere.

»In Gottes Namen, Schmidt!« sagte ich, und im Herzen flehte ich: »Herr, erbarme dich unser!«

Der Schuß krachte.

Donnernd hallte die Schlucht wider – unsere Tiere zuckten zusammen, stemmten aber fest die Hufe gegen den Boden.

Das fremde Maultier, in den Kopf getroffen, lehnte sich an den Fels, um gleich darauf zusammenbrechend in den Abgrund zu stürzen.

Der Weg war frei.

» Oh, Dios sea labado!« (Gott sei gelobt!) murmelte der Arriero und setzte hinzu: » Mil gracias, oh santissima!« (Tausend Dank, Allerheiligste!).

Die dräuende Gefahr war vorüber.

» Nombre de Dios, adelante!« (Im Namen Gottes, vorwärts!)

Ich war von der überstandenen Todesangst zu erschüttert, um ein Wort sagen zu können, dankte aber im stillen für unsere Rettung.

Schmidt rief mir zu: »Jott verläßt keenen Deutschen nich, Herr Dokter!«

Als das Glöckchen der Capitana erklang, setzten sich alle Tiere in Bewegung. Glücklich kamen wir um den gefährlichen Vorsprung, und leichten Herzens ritten wir zu Tale, den Grund bald erreichend.

»Det war een kleenes Abenteuer, Herr Dokter. Wenn ick det nich selbst erlebt hätte, jloobte ick es nich. Wir saßen scheene in die Klemme. Der Deuwel hole diese Barrancas.«

»Wir können Gott danken, der Gefahr entgangen zu sein.«

»Jloobe ick ooch, Herr Dokter.«

»Dein Diener schießt gut, Senor,« sagte der Arriero, der äußerlich viel Gleichmut bewahrt hatte.

»Ja, er schießt gut, doch ein Glück war es, daß die Tiere den Knall ertrugen.«

»Die Allerheiligste war mit uns.«

Er hatte kaum ausgesprochen, als hinter einem Busche hervor der Mensch trat, der uns in diese Lebensgefahr gebracht hatte. Die Windungen des Felsenpfades hatten uns verhindert, ihn auf diesem zu erblicken.

Es war ein tückisch aussehender, sehniger Bursche von dunkler Gesichtsfarbe, in schmutzigem Poncho und defektem Strohhut, der im Gürtel eine breite Machete (das im Lande übliche Haumesser) trug.

Er fuhr den Arriero heftig an, machte diesem Vorwürfe und verlangte, daß man ihm eines unserer Saumtiere übergeben solle.

Mein Führer erwiderte ihm ruhig in spanischer Sprache:

»Ich werde dich dem nächsten Alkalden anzeigen, mein Bursche, du hast den Weg betreten, trotzdem ich mit dem Horn gewarnt hatte.«

»Ich habe nichts gehört. Gib mir ein Mulo, oder es geht euch schlimm!«

Des Kerls Augen weissagten nichts Gutes, und an der Seite trug er eine sehr gefährliche Waffe. Mir war das so bedenklich, daß ich zu meinem Karabiner griff. Kaum sah dies Schmidt, als er sich mit größter Schnelligkeit schußfertig machte.

»Will der Kerl wat, Herr Dokter?«

Dies machte den Indianer doch stutzig.

»Wenn du dich nicht alsbald davon machst, du piccro, du estupido du, lasse ich dich binden und nehme dich mit; du müßtest es denn vorziehen, die Kugel eines dieser Senores in den Schädel zu bekommen.«

»Aber erbarmt euch, wie soll ich ohne Mulo über die Berge kommen?«

»Das ist deine Sache. Geh jetzt aus dem Wege, oder mein Lasso fliegt dir um die Schultern.«

Der Kerl, der einen gar bösen Blick hatte, gab jetzt Raum, und wir ritten weiter, auf die gegenüberliegende Felswand zu.

»Es ist gut, daß der Bursche keine Flinte hat,« sagte mein Führer, »er könnte uns in arge Gefahr bringen, während wir nach oben reiten.«

Wir begannen den Aufstieg und erreichten glücklich die Höhe.

Eine kurze Strecke Weges hatten wir erst zurückgelegt, als uns ein Reiter, ein Weißer, entgegenkam, der eine Flinte auf dem Rücken trug und es sehr eilig zu haben schien. Als er uns erblickte, hielt er und fragte, ob wir nicht einem Indio auf einem Maultiere begegnet seien?

Wir teilten ihm unser Erlebnis mit.

Er vernahm es mit Staunen und schien sehr erfreut darüber zu sein.

»O, ist der Ladron jetzt ohne Mulo, so werde ich ihn bald haben,« äußerte er.

Ich fragte den Mann, der gut gekleidet war, nach Art der Hacienderos des Landes, welche Veranlassung er habe, den Mann zu verfolgen.

»Ich will Ihnen das sagen, Senor, da Sie mir ein Fremder zu sein scheinen. Dieser Bursche, ein gewisser Antonio Mahos, ist ein gefährlicher Aufwiegler und hat versucht, bei uns die Indios rebellisch zu machen. Es muß wieder einmal im Lande gären, daß diese Schurken sich an das Tageslicht trauen. Wir wollen ihn einfangen – ich habe noch einige Freunde hinter mir – und dem Alkalden überliefern.«

In diesem Augenblick erschienen auch noch drei Reiter, gekleidet und bewaffnet wie der, mit dem wir uns unterhielten, die rasch verständigt, ebenfalls erfreut waren, daß dem Verfolgten das Maultier getötet worden sei. Auf meine Frage, ob meine Reise etwa durch Unruhen im Lande gefährdet sein könne, wurde mir die beruhigende Mitteilung, daß zunächst keine Ursache zu Befürchtungen sei, wie ich den Männern versichern konnte, daß weder in Guatemala noch in Quezaltenango, wo ich mit den Behörden verkehrt hatte, irgendein Anzeichen bekannt gewesen sei, das auf Störung des Landfriedens gedeutet werden könne.

»Nun, Gott möge dem Lande den Frieden bewahren!« sagte der, der uns zuerst begegnet war, »und die heilige Jungfrau nehme Euch in ihren Schutz! Adio, den Mahos wollen wir bald haben.«

Sie ritten eilig davon, und wir bewegten uns nach der andern Richtung hin.

Ich schlug mir die Bedenken, die mir die Mitteilungen des Hacienderos erregt hatten, bald aus dem Kopfe, um so leichter, als mein Arriero, mit dem ich darüber sprach, keinerlei Befürchtungen hegte.

Wir gelangten bald wieder tiefer hinab zwischen duftende Wälder und blumige Auen, fanden auch wiederum Ranchos an unserem Wege, deren Eigentümer Landwirtschaft trieben. Schon neigte sich die Sonne, als wir in ein liebliches Tal einritten, das sich nach Westen hin öffnete und bereits tropische Vegetation zeigte.

Einige sauber ausgeführte Baulichkeiten und um dieselben liegende eingefriedigte Gärten mit Fruchtbäumen und Blumen stachen so sehr ab von dem, was die Ranchos des Landes gewöhnlich dem Anblick boten, taten dem Auge so wohl, daß ich unwillkürlich mein Tier zügelte, um mich des Ungewohnten zu erfreuen.

»Wir müssen noch eine Legua weiter reiten zu unserm Nachtquartier,« sagte höflich mein Führer.

»Sehen Sie sich einmal den Mann dort an, Herr Dokter,« äußerte Schmidt und machte mich aufmerksam auf die auf einer Veranda stehende Gestalt.

Ein hochgewachsener, kräftiger Mann, sauber in einen hellen Anzug gekleidet, schaute zu uns her; noch war es hell genug, um deutlich das blonde Haar und den kräftigen blonden Vollbart erkennen zu können und ein Gesicht, dessen Züge so entschieden auf nordische Abstammung deuteten, wie das meines Arrieros auf indianische.

»Wenn det nich een Landsmann is, lasse ick mir hängen,« fuhr Schmidt fort.

Ich lächelte über seine Vermutung, hier, inmitten der Berge Guatemalas, einen Ranchero von unserm Stamm zu finden, obgleich sie immerhin in dem Äußern des Mannes, das zwischen Indios und gelblichen Spaniern um so mehr auffiel, einige Berechtigung fand.

»Herr Dokter, jlooben Sie mir, det is eener von uns.«

Einer Anwandlung von Laune folgend, rief ich dem Manne, der unsern Zug schweigend betrachtete, in deutscher Sprache zu: »Freund, das Vaterland grüßt Euch durch uns.«

Der Mann, von dem ich das spanische: » Que es eso« erwartete, stand starr da, und schon wollte ich ihm spanisch einen guten Abend wünschen, als ich deutlich die mit halblauter Stimme hervorgestoßenen Worte vernahm: »Allmächtiger Gott, es sind alemans.«

Gleich darauf kam der Mann hastig auf uns zu, sah mich aus blauen Augen mit einem Blick an, der auf tiefe Erregung schließen ließ, und fragte: »Sie sind Deutsch? Richtig Deutsch?« Das kam ziemlich unbeholfen heraus.

»Ja, wir sind Deutsche, echte Deutsche, und sollten wir in Ihnen einen Landsmann begrüßen, wäre das eine große Freude für uns.«

Er sah mich, sah Schmidt an, Staunen, Freude malte sich auf seinem gebräunten, männlichen Gesicht. »O, hier bleiben, nicht gehen vorüber – bleiben, bleiben.« Dann rief er mit der Stimme Stentors zu der Veranda des Wohnhauses in spanischer Sprache hin: » Madrecilla! Muchachos! Alle herbei – Gäste, alemans! – Vorwärts, richtet das Haus her! Steig ab, Arriero, bist willkommen mit den Deinen bei Carlos Vilando. Allmächtiger Gott,« sagte er dann wieder deutsch, »Senores – willkommen, willkommen.« – »O, Deutsch alles willkommen.«

Der reckenhafte Mann war sehr aufgeregt. Ich sprang natürlich aus dem Sattel, schüttelte ihm die Hände und rief dem verblüfften Arriero zu, abzusatteln.

Auch Schmidt stieg ab und wurde von Senor Vilando begrüßt. Dann flüsterte er mir zu: »Hab ick et nich jesagt, Herr Dokter, det is eener von unsere Leute?«

Zwei bildhübsche, hochgewachsene Jünglinge stürmten herbei, und auf der Veranda erschien eine behäbig aussehende Dame, die verwundert zu uns her blickte.

»Diese sind meine Söhne Carlos und Enrique, Senor,« stellte er die beiden jungen Leute vor. »Ein aleman, ihr Jungen! Dies ist meine Frau. – O, Santissima, welch eine Freude!«

Ich schüttelte den beiden jungen Leuten die Hand und ging dann nach der Veranda, nahm den Hut ab und stellte mich der Senora als ein literato aus Deutschland vor.

Die trotz ihrer Jahre sehr gut aussehende Frau reichte mir die Hand: »Unser Haus und alles, was wir haben, ist Ihr Eigentum, Senor,« sagte sie, nach spanischer Gepflogenheit mit höflicher Wendung sofort alles zur Verfügung des Gastes zu stellen – »wir freuen uns sehr, einen Landsmann, Senors, bei uns zu begrüßen.«

»Und nun, Mutterchen,« sagte der Ranchero, der von Hause aus den gut deutschen Namen Karl Wieland führte, »gib, was das Haus vermag. Carlos, bringe die Indios unter und laß den Mulos Futter geben. Bitte, treten Sie ein, Senor, und gesegnet sei der Eintritt eines Landsmannes im Hause Carlos Vilandos! Sie sind der erste aleman, der es betritt.« Auch Schmidt wurde eingeladen, das Haus zu betreten.

Bald saßen wir um einen sauber gedeckten Tisch, der mit gebratenen Hühnern, Eiern, Schweinebraten, Brot, Früchten, Schokolade, Kaffee reich beladen war.

Der Familie hatte sich noch ein liebliches Töchterchen zugesellt, das jünger war als die beiden Brüder.

Während des Essens erzählte uns unser Wirt, daß er aus Köln stamme und vor dreißig Jahren als junger Holzhändler ins Land gekommen sei, um Mahagoni und Farbhölzer zu schlagen, daß er während eines Aufstandes von den Regierungstruppen unter die Soldaten gepreßt worden sei, den Bürgerkrieg mitgemacht habe, der zum Siege der Regierung führte, seine Gattin kennen gelernt und sich schließlich entschlossen habe, ihr zuliebe im Lande zu bleiben. Anfangs Majordomo einer großen Hacienda, hatte er sich später selbständig gemacht, Land erworben und bewohnte seit länger als zwanzig Jahren das Haus, in dem wir saßen. Er baute Kaffee und Tabak, hatte eine Cochenilleanlage, war ganz Guatemalateke geworden und fühlte sich glücklich in seinem neuen Vaterlande inmitten seiner Familie. Aber wie mächtig das Heimatgefühl in ihm lebte, das zeigte der Empfang, der uns zuteil wurde. Sein Deutsch hatte er zwar nicht verlernt, aber er dachte sicher in spanischer Sprache, deren er sich allein seit dreißig Jahren bediente, und in seinem Hause wurde nur spanisch gesprochen. Sein Deutsch klang sehr unbehilflich, hie und da fehlten ihm die Worte, und er ging in das Spanische über, während er mit uns sprach, ohne es zu wissen. Seine ganze Häuslichkeit, der Eindruck, den die Frau, die prächtigen Kinder, der Verkehr unter den Familienmitgliedern hervorriefen, ließen darauf schließen, daß er sich wirklich eine neue Heimat geschaffen habe, in der es ihm wohlging.

Aber vergessen war das Land, das ihn geboren, nicht, das fühlten wir.

Nach Tisch führte er mich in sein Zimmer. Stumm zeigte er nach der Wand.

Da hingen Bilder von Kaiser Wilhelm, dem Kronprinzen Friedrich, Moltke, Bismarck, Schlachtenbilder, meistens der gewöhnlichsten Art, viele davon illustrierten Zeitschriften entnommen, andere in Farben schillernd, wie Neuruppin sie seinen Kunstwerken mitgibt.

»Ich habe,« sagte er in seinem Spanisch-Deutsch, »hier in meiner Abgeschlossenheit erst von dem Kriege erfahren, als er fast zu Ende war. Da aber reiste ich sofort nach Guatemala, lief zum deutschen Konsul, um zu erkunden, was im alten Lande vorgegangen sei, und das da kaufte ich alles ein, die Bilder da, Schriften über den Krieg und »Die Wacht am Rhein« mit den Noten.«

Er war entschieden sehr stolz auf seinen Schatz. Als er aber erfuhr, daß ich und Schmidt den Krieg mitgemacht, daß ich den Kaiser, Bismarck, Moltke und alle die Helden gesehen hatte, da war die Freude und Bewunderung groß.

Es war ganz rührend, zu gewahren, wie in dem ganz zum spanischen Mittelamerikaner gewordenen Manne die Liebe zum Vaterlande durchbrach.

Unterdessen war die Veranda erleuchtet worden, und es wurde dort Limonade und Schokolade angeboten.

Mit nicht geringem Stolze stellte er mich und Schmidt seinen Söhnen als Krieger von 70 vor, so daß uns beide halb staunend, halb verwundert anstarrten.

Und nun mußte ich erzählen von Wörth, Sedan und Paris, und mit funkelnden Augen horchten die beiden Jünglinge.

»Nun holt die Guitarren,« sagte der Alte jetzt, »der Landsmann eures Vaters soll hören, daß ich das alte Alemania noch nicht vergessen habe.«

Flugs waren die Guitarren zur Hand. Wieland selbst, die beiden Söhne, die Tochter griffen zu dem spanischen Nationalinstrument und stimmten – »Die Wacht am Rhein« an, die beiden Jünglinge sangen den Text in schrecklichem Deutsch.

Jetzt aber fiel Schmidt ein, kräftig, und ich blieb nicht zurück; feuriger griffen alle in die Saiten, unsere indianischen Begleiter, die Arbeiter des Hauses, Dienstboten sammelten sich vor der Veranda, und nun klang es in die schweigende köstliche Nacht hinaus, in der sich Leuchtkäfer umherschwangen und Argus und Centaur vom dunklen Himmel herabstrahlten: »Es braust ein Ruf wie Donnerhall.«

Es wurden hierauf spanische Romanzen gesungen, auf die sich Carlos und Enrique besser verstanden als auf »Die Wacht am Rhein«, und wir verbrachten im Kreise dieser guten, freundlichen Menschen in dem köstlichen Tale der östlich abfallenden Cordillere einen Abend, den wir noch lange in angenehmer Erinnerung behielten. Erst spät suchten wir unser Zimmer und unsere Hängematten auf.

Am andern Morgen teilte ich unserm Wirte mit, was mich in das Land geführt habe. Er wenigstens wußte etwas von den alten Bauwerken, die in den Wäldern zerstreut lagen, wenn er auch noch nichts davon gesehen hatte. »Mein Enrique weiß mehr davon, er hat gleich Carlos das Liceo in Quezaltenango besucht und sich mit Mixtla dem Tigraro in den Wäldern herumgetrieben. Die Jungen sind sehr gelehrt. Besser wird Euch noch mein Nachbar Don Luis Moro unterrichten können, er hat indianisches Blut in den Adern und ist weit in der Welt herumgekommen. Er behauptet, daß hierzulande einst große indianische Staaten existiert hätten und ganze Städte in den Wäldern begraben lägen.« Das war mir sehr angenehm zu hören.

Als ich ihm von unserem eigenartigen Zusammentreffen mit dem Indianer Antonio Mahos erzählte und von den Verfolgern, die auf seiner Ferse waren, stimmte ihn das sehr ernst.

»Ich kenne den Namen des Schuftes wohl,« erwiderte er, »er hat bei jedem Pronunciamento seine Hand im Spiele, denn er hat Einfluß auf einen Teil der indianischen Bevölkerung. Die Heiligen mögen uns vor einem Bürgerkrieg bewahren, das Land hat genug davon gehabt.«

Nach einem glücklich verbrachten Tage, der meinen indianischen Begleitern gleichfalls sehr zu behagen schien, und nachdem mir Senor Vilando, wie er nun einmal hieß, sein Besitztum gezeigt hatte, dessen Ertrag ihn und seine Familie reichlich ernährte, nach behaglicher Nacht führte mich mein Landsmann zu seinem Nachbar, Senor Moro, dessen ausgedehnte Besitzungen wir bei der raschen Gangart unserer Mulos bald erreichten.

Ich fand in Don Luis Moro einen Mestizen Sohn eines weißen Vaters und einer indianischen Mutter. von gutem Aussehen und angenehmen Umgangsformen, der mit wahrem Vergnügen erfuhr, was mich in sein Heimatsland führte, und daß ich auf dem Wege nach Palenque sei. Er hatte als Abkömmling einer alten Mayafamilie von mütterlicher Seite ein großes Interesse für alles, was mit der Vorgeschichte des Landes zusammenhing. Reisen nach Spanien, Frankreich und Italien hatten seinen Geisteshorizont genügend erweitert, um mein Vorhaben würdigen zu können. Mit Staunen erfuhr er durch mich, daß schon in Dresden und Madrid seit 400 Jahren sich Mayahandschriften befinden, die schon die ersten Eroberer nach Europa gebracht hatten, und daß man jetzt auf dem Wege sei, deren Schriftzeichen zu entziffern.

»Das wäre ein Glück,« meinte er, »denn diese Völker, die einst hier herrschten, müssen, den baulichen Resten nach zu schließen, die uns von ihnen geblieben sind, ihren astronomischen Kenntnissen nach, die sie befähigten, die Länge des Jahres genauer zu berechnen als die damaligen Europäer, einen hohen Grad von Zivilisation besessen und gewiß wertvolle Aufzeichnungen hinterlassen haben. Ich begrüße alle Forschungen auf diesem Gebiete mit aufrichtiger Freude und nicht allein, weil ich Mayablut in meinen Adern habe. Vielleicht haben meine indianischen Vorfahren eine Idee gezeitigt, die der Nachwelt Nutzen bringt. Ich gebe Ihnen meinen alten Mixtli mit, einen Vollblutindianer, der die Ruinen kennt und voll ist von Sagen, die nur noch die echten Mayaabkömmlinge bewahren. Er dient mir als Jäger und ist erfahren in den Wäldern und zuverlässig und treu.«

Ich nahm das mit Dank an. Auch Don Luis, der uns mit großer Gastfreundschaft bewirtet hatte, nahm die Kunde von dem verfolgten Antonio Mahos ernst auf, glaubte aber doch versichern zu können, daß mir auf meiner Fahrt nach Palenque keine Gefahr drohe.

Um eine angenehme Erinnerung bereichert, verließ ich mit Wieland den braunen Haciendero, der nicht nur die Manieren des gebildeten Mannes, sondern auch etwas unendlich Gutmütiges an sich hatte.

Das letztere bestätigte Wieland, der den Halbindianer sehr hoch zu schätzen schien.

*

Am andern Tage traf der Mann, den mir Don Luis als Führer zu stellen versprochen hatte, ein alter, markiger Bursche von ernstem Wesen, auf einem guten Maultiere ein. Zum Glück sprach er, da er sich lange in Guatemala und den Küstenstädten bewegt hatte, gut Spanisch.

Nach herzlichem Abschied von unserem Landsmann und seiner Familie setzte ich die Reise fort; nicht ohne Beschwerden, denn wir waren in die tierra caliente geraten und die Hitze war groß. Einige Unterredungen mit dem im ganzen wortkargen Mixtli, eigentlich führte er einen christlichen Taufnamen, zog aber seinen indianischen vor, überzeugten mich, daß er nicht nur die Ruinen kannte, auch viel Vorliebe für sie habe und daß ihm die Vergangenheit seines Volkes nicht ganz unbekannt sei. Das war mir um so erfreulicher, als die Indios, die ich bis jetzt persönlich kennen gelernt, ganz stupides Gesindel waren. Eine Ausnahme machte mein Arriero insoweit, als er durch sein Geschäft als Maultiertreiber weit im Lande umherkam und deshalb mehr gesehen und gehört hatte, als die seiner Landsleute, die an die Scholle gebunden waren.

Wir zogen auf schmalem Pfade durch dichte, hochstämmige Waldungen, weit entfernt von jedem bewohnten Orte. Ein feierliches Schweigen war um uns ausgebreitet, herrschte bei der schwülen Hitze auch in unserer Karawane. Oft mußte die Machete den Weg bahnen, wenn Schlingpflanzen unsern Weg versperrten. Mixtli hatte hier, wo er besser zu Hause war, als mein Arriero, die Führung. Am zweiten Tage unseres Marsches hielt er vor einem kleinen Wasserlauf an, der unsern Weg kreuzte, und wir lagerten nach seiner Aufforderung. Nach kurzer Zeit forderte er mich auf zu folgen. Er rief dem Arriero einige Worte in der Mayasprache zu und sagte zu mir: »Ich will dir etwas zeigen, komm!« Als Schmidt mir folgen wollte, wies Mixtli ihn zurück mit der Bemerkung: »Allein mitgehen, Fremder, dein Peon uns stören.«

Ich sagte Schmidt, er möge bleiben.

Auf einem wenig betretenen, aber doch erkennbaren Pfade schritten wir in das Waldesdüster hinein, Mixtli voran, die Machete in der Hand und den Weg an einzelnen Stellen bahnend.

Wir waren vielleicht eine halbe Stunde gegangen, als der Indianer stehen blieb und, auf eine von Gestrüpp freie Stelle deutend, sagte: »Dort sehen.«

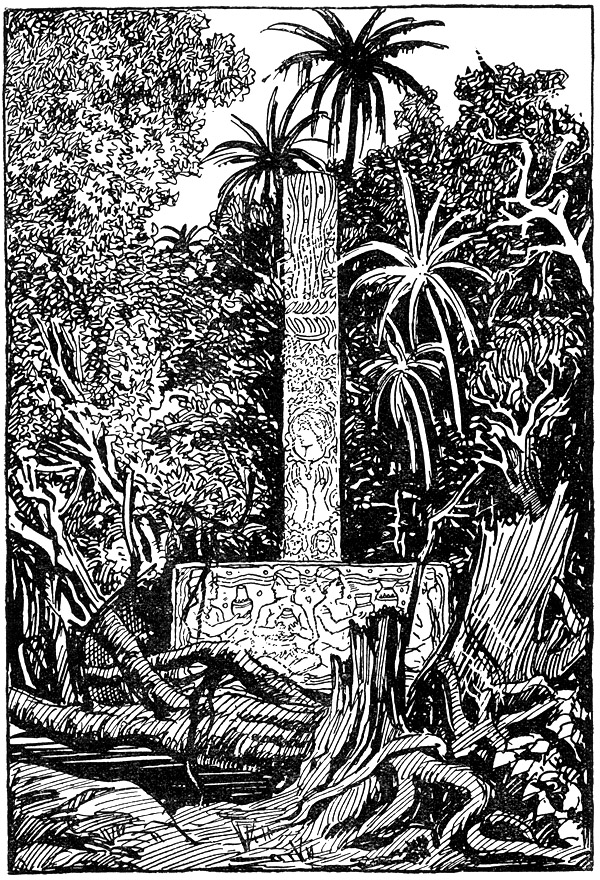

Ich folgte seiner Handbewegung, und jetzt erkannte mein geschärfter Blick einen Altar und hinter ihm eine hochragende Säule, beides mit Bildwerken dicht bedeckt.

Es war das erstemal, daß ich Überbleibsel aus der Mayazeit erblickte.

Die Tropenregen hatten die Bildwerke abgespült, so daß auch die feinsten Umrisse zu erkennen waren trotz der mangelhaften Beleuchtung im Schatten des Urwaldes, dessen Halblicht diesen Resten etwas ungemein Eindruckvolles verlieh. Es war sichtlich ein Altar.

Auf vier Figuren, sitzend, mit gekreuzten Beinen, in Basrelief gearbeitet, traf mein Blick. Die ausdrucksvollen Gesichter waren alle im Profil gebildet, und auffällige, fast turbanartige Bedeckungen trugen die Köpfe. Die Körper waren augenscheinlich mit mannigfachem Schmuck bedeckt, die Hände in verschiedener Haltung – einige hielten seltsam geformte Gegenstände –; die Füße waren nackt, doch mit Spangen um die Knöchel versehen.

Nicht alle Gesichter waren durch das adlerartige Profil des Indianers gekennzeichnet, einige zeigten gerade, fast griechische Nasen und Stirnbildung.

Alles war noch wohl erhalten und mit einer Sauberkeit und Akkuratesse von den Mayabildnern gearbeitet, besonders Hände und Füße, die staunenswert waren.

Mein Blick richtete sich jetzt auf die hochragende Säule, die hinter dem Altar sich erhob.

Wunderliche Verzierungen, alles in Basrelief gearbeitet, deren Formen, deren Anordnung doch tiefere Bedeutung verrieten, bedeckten ihn und umfaßten einen Frauenkopf, von jugendlich lieblicher Form, unter dem sich zwei Hände flehend oder betend erhoben. Tiefer unten erschienen noch zwei andere kleine Frauenköpfe.

Der Altar mit seinen Figuren, die oben abgestumpfte Säule mit dem Bildnis des jungen Mädchens, einer Göttin oder einer Fürstentochter aus alten Zeiten, die alle Zeugnis ablegten von der nicht geringen Kunst eines Meisters, der vor Jahrhunderten gelebt hatte, hier im Dämmerlichte des schweigenden Urwaldes, übten eine mächtige Wirkung auf mich aus.

Endlich erhob ich mich und umschritt Altar und die Säule. Während die anderen Seiten des Altars Figuren ähnlich der Vorderseite zeigten, trugen die Seiten der Säule die gleichen geheimnisvollen Zeichen, die ich in Europa auf der Handschrift in Dresden angestaunt hatte.

Unendlicher Fleiß und hoher Scharfsinn der Gelehrten hat das bewunderungswürdige Zahlensystem der einstigen Bewohner Mittelamerikas ergründet, das unähnlich allem, was die Welt bis dahin kannte, doch die feinsten und umfassendsten Berechnungen erlaubte.

Meine Kenntnis davon ging so weit, daß ich aus einer kurzen Reihe der wohlerhaltenen, erhaben gearbeiteten Zeichen ohne besondere Mühe die Zahl 1624 herausrechnete. Da die Mayas als Anfangszahl für ihre Zeitberechnung die Zahl 3000 hatten, ergab das das Jahr 1376 nach unserer Zeitrechnung.

Als ich meinem Begleiter das sagte und auf die Zahlzeichen wies, sah er mich mit einem Erstaunen an, das dem gleichmütigen Gesicht eines Indianers durchaus ungewöhnlich ist.

»Dreizehnhundert sechs und siebzig,« wiederholte er langsam, »das war, ehe die Spanier von jenseits des Meeres in das Land kamen.«

»Ja, es war fast 200 Jahre früher.«

»Und du kannst die Zahlen der Maya lesen, Senor?«

»Die Zahlzeichen haben wir enträtselt, nun werden wir auch das andere noch ergründen.«

»Du bist ein aleman, Senor?«

»So ist es.«

»Die alemans sind klug.«

Ich nahm das Kompliment schweigend hin. Er sah mich forschend an und fragte dann: »Kann Senor auch die Namen der Königstochter lesen?«

Mein Blick war unter den Zeichen auf der Rückseite der Säule auf die Nachahmung einer Agaveblüte gestoßen, die auffällig hervorgearbeitet war.

Lächelnd über die verfängliche Frage, entgegnete ich ihm: »Die Königstochter führte den Namen, der in spanischer Sprache »die reine Blüte« bedeutet, wenn ich nicht irre.«

»O, santissima, Senor,« erwiderte er betroffen. »Du sagst es – es ist das Bild Suches, der Tochter Kukulkans, des Königs.«

Er sah mich lange an, dann sagte er: »Komm, du sollst sehen, was noch kein Weißer gesehen hat.«

Er brach den Zweig eines harzhaltigen Baumes, entzündete ihn und winkte mir, ihm zu folgen. Ich nickte zustimmend.

Er betrat ein Gebüsch, durch das wir gleich darauf auf einen von Unterholz gereinigten kleinen Platz kamen. Im Dämmerlicht sah ich Felsblöcke und zerstörtes Mauerwerk vor mir.

Auf dieses schritt der Indianer zu, und ich gewahrte eine dunkel gähnende Öffnung vor mir. Hinein schritt Mixtli, ich folgte. Im Schein der Harzfackel sah ich Mauerwerk um mich und eine wohlerhaltene Treppe, die in die Tiefe führte.

Der Indianer, mir sorgfältig leuchtend, stieg hinab. Nachdem ich zweiundfünfzig Stufen gezählt, stand ich in einer Höhle von rötlichem Felsgestein. Vor mir erglänzte im Schein der Fackel in einer sichtlich künstlich hergestellten, einem Becken gleichenden Felsaushöhlung, kristallklares Wasser.

»Das ist der Quell, den die Götter den Vätern schenkten!« sagte er leise.

Noch standen Gefäße von seltsamer Form an dem Wasser, krugartig gebildet. Die Besucher des so tief liegenden Quells hatten sie vor Jahrhunderten stehen lassen. Alles war so wohl erhalten, daß man glauben konnte, sie hätten sich soeben erst entfernt.

»Hier holten sie den frischen Trunk, wenn die Bäume und Gräser verdorrten und die Bäche versiegten oder die Stadt belagert wurde vom Feinde. Du bist der erste Weiße, der die Quelle sieht.«

Ich wollte einen der Krüge, die zu meinen Füßen standen, aufheben, um ihn genauer zu betrachten, aber der Alte verhinderte es.

»Berühre die Gefäße nicht – die Geister schweben um uns und könnten zürnen.«

Nach einiger Zeit, nachdem ich die Gefäße, die schön gearbeitet waren, betrachtet hatte, sagte er:

»Laß uns gehen, Senor! Du hast gesehen, was noch keiner deiner Farbe sah, weil du die Zeichen lesen kannst – die Zeichen der Könige und Priester – du sollst noch mehr sehen!«

Er führte mich zurück zur Oberwelt und verlöschte die Fackel.

»Du sagtest,« äußerte ich, als wir das Gebüsch verlassen hatten, »daß diese unterirdische Quelle den Bewohnern der Stadt gedient; erhob sich hier eine Stadt?«

»Ja, Senor, weit und groß.«

»O, das ist wichtig für mich – hier muß ich forschen.«

»Du suchst vergeblich – es ist alles versunken – der Tempel, die Paläste – alles im Urwald tief begraben – es ist nichts mehr übrig als das Bild der Tochter Kukulkans, des Königs – sie bewachten die Quelle, die Reine Blüte.«

»Und kennen die Mayas diese Stätte?«

»Mayas? Es gibt nicht viel Mayas, Senor.«

»Was? Sind unsere Begleiter keine Mayas?«

Mixtli machte eine verächtliche Bewegung.

»Sie stammen von Sklaven der Mayas ab. Don Luis' Mutter war eine echte Maya, in ihren Adern rollte Königsblut, und ich, Mixtli, der Sohn Zontlos, bin ein Maya, ich entstamme einem Geschlecht von Kriegern. Komm, es nützt nichts, davon zu reden, die Mayas sind tot und ihre Städte begraben!«

Wir erreichten rasch die Unsern wieder, und Schmidt, dem die Indios immer unheimlich waren, war erfreut, mich wohlbehalten wiederzusehen.

Zu meinem nicht geringen Erstaunen erfuhr ich jetzt, daß während meiner Abwesenheit der Kerl aus der Barranca plötzlich aufgetaucht war, gut beritten, und seinen Weg eilig in der Richtung fortgesetzt hatte, die auch wir verfolgten.

Er war also denen, die ihm nachfolgten, entgangen und hatte, statt seinen Weg nach Quezaltenango fortzusetzen, seine Verfolger getäuscht, indem er umkehrte.

Als man Mixtli von allem unterrichtete, äußerte der bedächtig:

»Ich kenne diesen Antonio Mahos, er ist ein Zapoteke und ein schlechtes Subjekt; schade, daß ihr ihn nicht festgehalten habt. Er wird über die mexikanische Grenze gehen wollen, der Boden in Guatemala wird ihm zu heiß geworden sein.«

»Ist er gefährlich?«

»Wenn es gilt, arme unwissende Indios aufzuhetzen und zum Kampfe zu treiben gegen die Regierung, um sie zu verraten, sobald die Sache mißlingt – ist er sehr gefährlich. Es wäre das beste, ihn zu hängen.«

»Also er ist kein Maya?«

»Zapoteke,« sagte Mixtli im Tone der Verachtung.

»Und uns droht keine Gefahr von ihm?«

»Nein, er läuft, wenn er eine Flinte sieht.«

Die Mulos waren gesattelt, und wir setzten unsern Weg unter der Führung Mixtlis fort.

Meine Gedanken waren noch immer mit dem Bildwerk, das ich gesehen, dem Besuche an der Quelle der Tiefe beschäftigt. Eine günstige Fügung hatte mir in dem alten Indianer einen wertvollen Begleiter zugesellt. Wir übernachteten in einem Pueblo und setzten, nachdem wir uns mit Proviant versehen hatten, die Reise fort. Gegen Abend erreichten wir ein auf einer Bodenerhöhung stehendes Bauwerk.

Verfallen, von Büschen umgeben, auf den Mauern von Büschen überwuchert, zeigte sein Gefüge doch noch große Festigkeit. Es war mir nicht zweifelhaft, daß diese Ruinen aus der Mayazeit stammten, und Mixtli bestätigte das, hinzufügend, es sei eines der Häuser, die die alten Herrscher für Reisende an der großen Straße einst bauen ließen.

Mir war der Vorschlag des Alten, hier zu übernachten, zusagend, nicht so dem Arriero und seinem Peon. Die Indianer gewöhnlichen Schlages betrachten die aus der Vorzeit stammenden Bauwerke des Landes mit abergläubischer Furcht. Da aber das nächste Pueblo viele Leguas entfernt war, mußten sie sich fügen; doch betraten sie das Bauwerk nicht, sondern suchten sich Lagerstätten in dessen Nähe. Wir aber betraten die in abgeteilten Räumen bestehende Ruine, in die der Himmel hineinblickte, und zündeten Feuer an. Die Nacht sank herab, und der dunkle Himmel bedeckte sich mit funkelnden Sternen, die nur unter südlichem Himmel so leuchtend zur Erde niederstrahlen. Endlich stieg der Mond empor und übergoß die Wälder mit einer Flut von Licht.

Schmidt schlief in seiner Hängematte, ich aber saß noch ferner am Feuer, neben mir der schweigsame Maya. Es mochte gegen 10 Uhr sein, als er mich aufforderte, ihm zu folgen. »Du wirst viel sehen,« beantwortete er meinen fragenden Blick, »komm!« Ich nahm mein Gewehr und folgte ihm.

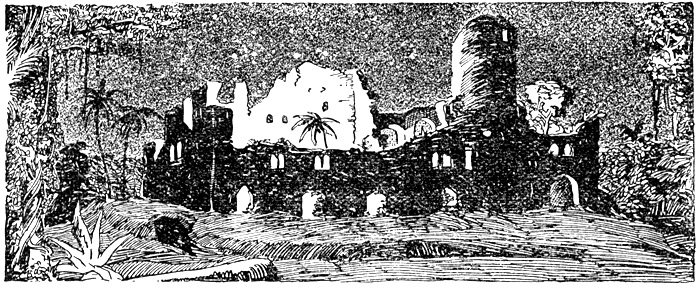

Er führte mich mit erstaunlicher Sicherheit einen Pfad, der glücklicherweise von Dornen und Schlingpflanzen fast frei war. Der Wald wurde lichter, durch Mimosenbüsche vordringend, stand ich gleich darauf im Freien mit einem weiten Ausblick vor mir. Ein Hügel erhob sich unweit und auf diesem – im Mondlicht geisterhaft erglänzend – ein ausgedehntes Bauwerk, neben dem eine Pyramide hoch in die Luft ragte. Der Anblick war so überraschend, so märchenhaft, daß mir der Atem still stand. Deutlich lag im Mondschein ein umfangreicher Palast vor mir, auf hoher Terrasse sich gegen den Horizont malerisch abhebend. Zahlreiche Eingänge zeigte die mir zugekehrte Seite. Einige waren dunkel, andere erlaubten einen Blick in das vom Mondlicht erhellte Innere. Hohe Bäume, die im Innern wuchsen, überragten das Mauerwerk und auf diesem unterschied das Auge Buschwerk.

Der Mond verbreitete fast Tageshelle. Ich stand minutenlang, ohne mich regen zu können, so gewaltig war der Eindruck, den der Palast des Herrschers eines unbekannten Volkes, das seit Jahrhunderten von der Erde verschwunden war, auf mich machte. Ich hatte die Pyramiden gesehen, den Tempel von Karnak, die Akropolis Athens – doch nirgends überkam mich das Gefühl tiefer Rührung über das Vergängliche alles Irdischen mächtiger als in diesem Augenblicke, wo ich vor den letzten Resten einer zugrunde gegangenen hohen Zivilisation stand.

Endlich störte die Stimme des Indianers die feierliche Stille. »Das Haus des Königs!« sagte er in gedämpftem Tone, der Zeugnis gab, daß auch seine Seele von dem Anblick vor uns ergriffen war.

»Hier gebot einst Nima Quiché, der große Herrscher von Mayapan.« »Ist es der Palast von Palenque?« »Nein, der von Tzutuhil. Er war vergessen von allen, nur einzelne Indios blickten scheu und staunend auf die geheimnisvollen Trümmer.« »Doch wer hat ihn frei gelegt? Wer hat den Urwald entfernt?« »Der Wille der Unsichtbaren. Der Strahl der dunklen Wolke entzündete den Wald und brannte ihn ringsum nieder; das Haus des Königs lag wieder frei im Strahl der Sonne.«

Diese Mitteilungen erregten mich noch mehr. War dieses Prachtgebäude wirklich noch unbekannt? – »Komm, Amigo, laß uns zu dem Haus des Königs gehen.« »Nicht jetzt!« erwiderte er ernst, »die Geister der Toten durchschweben es, und sie möchten uns Unheil zufügen, wir müssen sie uns erst freundlich stimmen. Wir gehen morgen im Licht der Sonne dorthin.«

Kurz wandte er sich und ging zurück.

Mir blieb nichts übrig, als mich von dem zauberhaften Anblick zu trennen und ihm zu folgen.

Bald lag ich in meiner Hängematte, doch ließ der Schlaf lange auf sich warten.

Bald nach Sonnenaufgang war ich schon munter.

Gleich nach dem Frühstück ersuchte ich Mixtli, mich zu der Ruine zu führen, und befahl Schmidt, mit dem Arriero und dem Gepäck nachzukommen, nachdem der Maya sich mit Teobaldo über die Wegrichtung verständigt hatte. Wir legten denselben Pfad, den wir gestern gegangen waren, zurück, und bald lag der Palast des Mayakönigs im Sonnenlicht vor mir.

Nicht so phantastisch und märchenhaft erschien er mir als im Mondenschein, doch nicht minder ergreifend in seinem verfallenen Zustande im hellen Tagesscheine, überwuchert von tropischer Vegetation, umgeben von düstern Wäldern, die kaum je eines Menschen Fuß betrat.

Langsam schritt ich mit Mixtli darauf zu, zwischen Büschen hindurch, über verkohlte Baumstämme hinweg.

Ein mächtiges Bauwerk erhob sich auf einer Terrasse, zu der Stufen hinauf führten, die einst mit behauenen Steinen bedeckt waren. Elf Eingänge lagen vor mir in der lang hingestreckten Front.

Ich schritt hinauf und stand nun vor dem Palaste des Mayaherrschers. Genauer sah ich jetzt die gewaltigen, sauber bearbeiteten Werkstücke des Unterbaus, die reiche, phantastische Ornamentik des oberen Teiles der so ausgedehnten Fassade, deren Formen mit nichts auf der Welt, nicht mit Babylon, nicht mit Ägypten, nicht mit der antiken Welt Ähnlichkeit haben. Eine eigenartige Kunst offenbart sich hier, die auf eigenem Boden erwachsen ist und allein steht. Vieles war zerstört, hie und da Stuck herabgefallen, doch das Gesimse war meistens noch gut erhalten, ob auch auf dem Mauerwerk Strauchwerk wucherte.

Ich betrat einen der Eingänge und befand mich in einem Raume, der nach Art der Mayabaukunst mit einem Spitzbogen überwölbt war, der einen Schlußstein trug, statt daß ihm dieser eingefügt war. Die Mauern ringsum waren kahl, doch ich stand auf wohlgefügten Steinfliesen, die erhaben gearbeitete Schildkröten zeigten, – von der Menge der Füße, die einst über sie hingeschritten, halb weggeschliffen.

Ich vermag den Eindruck, den dieses alte, so groß angelegte, so reich geschmückte und so verfallene Bauwerk, in dem einst mächtige Fürsten geboten, auf mich ausübte, nicht wiederzugeben. Mir war zumute, als wenn eine unbekannte Vorzeit zu mir rede und ich verstände die fremdartigen Laute nicht.

Hinter mir ging der braune Mann, ein ferner Enkel derer, die einst diese Räume belebt hatten.

Ich schritt weiter und betrat eine weite Halle, die noch zum Teil bedeckt war.

Ringsum an den Wänden zeigten sich Bildnisse, lebensgroße, erhaben gearbeitete Bildnisse der einstigen Herrscher in ihrer phantastischen Tracht, die auch mit nichts Ähnlichkeit hat, was Vor- und Mitwelt ausweist.

Sie waren einst mit Farben bedeckt gewesen, von denen leider nur noch Spuren vorhanden waren. Bei jedem dieser Bildnisse waren auf breitem Felde Schriftzeichen eingegraben, die wohl von dem, dessen Bildnis sie begleiteten, Kunde gaben.

»Es ist der Saal der Könige,« flüsterte mein Begleiter.

Ja, es war eine lange Reihe von Königsbildnissen, die vor mir hier die Wände zierten, und kein Buch, kein Lied kündet von ihnen, denn die geheimnisvollen Zeichen können wir nicht lesen. Sie sind von ihrem Thron gestiegen, ihre Welt ist zusammengebrochen vor dem Anprall einer wilden, golddurstigen Mörderschar.

Endlich ging ich weiter und betrat einen zweiten Saal, dessen Decke, von Balken getragen, deren eisenfestes Holz den Jahrhunderten getrotzt hatte, auch nur halb erhalten war.

Die Wände, fast nur von Schriftzeichen bedeckt, und einige, wohl für den Verständigen sinnvolle Ornamente trennten die Reihen.

»Der Saal der Inschriften,« sagte der Indianer, »sie sprechen von den Königen.«

Sinnend schritt ich hindurch.

»Wird der Tag kommen, wo ihr, geheimnisvolle Zeichen, das Dunkel aufhellt, das über der Vergangenheit dieser Länder lagert?«

Ich trat in einen gewölbten Korridor und schaute durch dessen Öffnung in einen weiten Hofraum, der rings eingefaßt war von Gebäuden. Sträucher und Bäume erhoben sich hier, einige der Bäume waren von gewaltigem Umfang, und ihre Wipfel ragten hoch in die Luft. Sie mußten Jahrhunderte gesehen haben.

Ich ging weiter, schritt durch öde Gemächer, in die der Himmel hinein schaute, über schön gefügte Fliesen hinweg, und überall zeigten sich die Reste von in hartem Stuck ausgeführten Bildwerken.

Ein zweiter öder Hof dehnte sich hinter dem ersten aus, wie dieser, wie das Mauerwerk mit tropischer Vegetation überwuchert.

In einem der Flügel traf ich auf eine Reihe kleinerer Gemächer, deren Dach wohlerhalten war. Sie waren trocken und ihre Bewohner, Fledermäuse und Eidechsen, waren leicht zu entfernen.

Hier beschloß ich Wohnung zu nehmen.

O, da gab es tagelang zu tun, um photographische Aufnahmen zu machen! Einen trefflichen Apparat führte ich zu diesem Zwecke mit.

Ich befand mich in einem wahren Rausche des Entzückens, denn ich hoffte, daß diese Ruine noch undurchforscht sei. Wenigstens war sie in den mir bekannten Schriften über Mayabauten nicht erwähnt. Mein indianischer Begleiter erkannte wohl, wie groß meine Freude war, und, was bei einem roten Manne hierzulande sehr selten vorkommt, er lächelte. Unterdessen waren auch meine Begleiter mit den Maultieren und dem Gepäck angekommen. Schmidt war nicht wenig erstaunt über das, was er sah, und verlieh diesem Erstaunen wunderlichen Ausdruck: »Na, so wat, Herr Dokter, hier mang die jraulichen Wälder, det hätte ick nich jedacht. Wenn det in Berlin zu sehen wäre, da lief aber allens hin.«

Mein Arriero schien sehr ungern in der Ruine Wohnung zu nehmen.

Mixtli erkannte das.

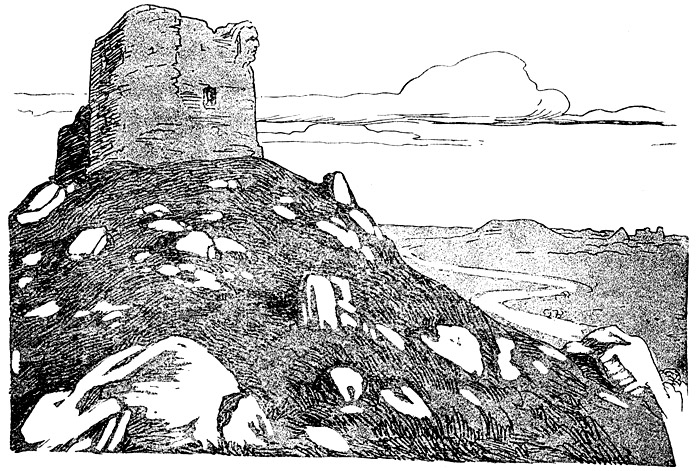

Er forderte mich und die andern jetzt auf, den pyramidenartigen Hügel, der sich neben dem Palaste erhob, zu besteigen, und wandte sich in einigen indianischen Worten an die beiden Maultiertreiber.

Wir stiegen den mit Büschen und zerstreuten Steinen bedeckten Abhang, der Spuren zeigte, daß er einst terrassenförmig eingeteilt gewesen war, langsam hinan.

Oben, auf der mit Gras und einzelnen Büschen überwucherten Plattform, fanden wir einen steinernen Altar mit Figuren und wunderlichen Ornamenten.

Mixtli winkte uns, zurück zu bleiben, ging nach dem Altar hin, legte Blüten darauf, die er unterwegs gepflückt hatte, fügte Zweige eines harzhaltigen Baumes hinzu, und zündete diese an. Leichter Rauch stieg zum Himmel auf, und ein eigenartiger, scharfer, doch nicht unangenehmer Geruch verbreitete sich. Indianische Worte murmelnd, umschritt er dreimal den Altar.

Es war mir nicht zweifelhaft, daß er nach der Weise seiner heidnischen Vorfahren hier ein Opfer brachte. So schienen es auch meine indianischen Begleiter aufzufassen, die, ob sie gleich Christen waren, dem Vorgang mit Andacht beiwohnten.

Mixtli schien sie etwas zu fragen, worauf sie zustimmend nickten. Zu mir sagte er:

»Ich habe nach der Weise der Väter die bösen Geister verscheucht, wir können ruhig hier wohnen, Senor.«

Auf meine beiden Indianer schien sein Verfahren in der Tat beruhigend gewirkt zu haben, auch nahmen sie später bereitwillig ihre Wohnung in den Ruinen.

Jetzt erst sah ich mich um. Doch ich hatte nur Augen für das königliche Bauwerk, das zu meinen Füßen lag und in allen seinen Teilen nach den Regeln der Kunst ausgeführt war.

Ich war fast betäubt von allem, was ich gesehen, was ich sah; so mächtig waren die Eindrücke, die ich empfing. Wie ein Träumender kam ich mir vor.

Wir gingen wieder hinab und trafen nun Anstalt, Unterkommen für Mensch und Tier zu suchen. Feuerungsmaterial war nahe, ebenso Wasser, das eine vor uralten Zeiten angelegte, jetzt halbzerstörte Wasserleitung spendete, und Lebensmittel hatten wir für einige Tage mit. Während die andern sich mit den Vorbereitungen für unsern Hausstand beschäftigten, durchwanderte ich sinnend und träumend das weitläufige Gebäude mit seinen oftmals noch wohlerhaltenen Räumen. In einem kleinen Gemache, das einige Bildwerke einst geziert hatten, Frauengestalten, wie sich aus den Resten schließen ließ, fand ich einen kleinen Schmuckgegenstand aus Jadeit, einem den Mayas noch heute wertvollen Mineral, dem sie geheimnisvolle Kräfte zuschreiben. Es stellte einen Kopf vor, der den gleichen seltsamen Schmuck trug, den ich an den

Königsbildern angestaunt hatte, war sehr sorgfältig gearbeitet und sehr gut erhalten.

Während ich das seltene Fundstück, das mein Auge ganz zufällig am Boden zwischen welken Blättern entdeckt hatte, noch anstaunte, trat Mixtli zu mir.

Kaum erblickte er den Jadeitkopf in meiner Hand, als er auch eine ungewöhnliche Erregung verriet und ihn mit funkelnden Augen anstarrte.

»Wo hast du das her, Senor?«

Ich sagte ihm, daß ich das Stück eben hier entdeckt habe.

»O,« sagte er – »es steckt ein großer Zauber darin – du bist im Schlafgemach des Königs.«

Trotz der dem Indianer eigenen Selbstbeherrschung, die ihn selten verläßt, erkannte ich, wie aufgeregt der Mann durch das Erblicken des Jadeitgegenstandes war, der übrigens ja auch für mich einen hohen wissenschaftlichen Wert hatte.

Ich sagte ihm lächelnd: »So hat der König es mir geschenkt, indem er es mich nach vielen hundert Jahren finden ließ. Er weiß, daß ich seine Geschichte schreiben will, sobald ich die Buchstaben enträtselt habe.«

Der Indianer sah mich an und nickte dann. »Er ließ es dich finden,« sagte er langsam, »ich bin oft hier gewesen und habe es nicht gesehen. Möge es dir Glück bringen!«

Mit Forschungen und Ausmessungen brachte ich den Tag zu, immer mehr in Staunen gesetzt durch die Kunst des Baumeisters, der dieses Gebäude errichtet hatte, durch den geduldigen Fleiß seiner Steinmetzen.

Spät noch saß ich im Mondschein vor dem Gemache, das ich für mich hatte wohnbar machen lassen, gedankenvoll auf die so romantische Umgebung blickend, während die andern schliefen, und suchte endlich meine Hängematte auf.

Wie lange ich geschlafen, wußte ich nicht, aber ein blendender Lichtglanz ließ mich die Augen aufschlagen.

Staunend sah ich mich in einem kostbar geschmückten Gemach, auf einem schön verzierten Lager. Flammen brannten in goldnen Gefäßen und verbreiteten einen angenehmen Duft. Die Wände waren mit buntgewirkten Stoffen behangen, und dazwischen leuchteten in frischen Farben die Bildnisse von Frauen zu mir herab.

Vor mir stand ein Mann, in ein langes, farbiges Gewand gekleidet, und forderte mich höflich auf, ihn zu dem König zu begleiten, der mich erwarte.

Ich erhob mich und folgte ihm durch mehrere Gemächer, deren Türen mit langen Vorhängen bedeckt waren.

Endlich betrat ich den Hof.

Ringsum standen die so schön verzierten Mauern in alter Pracht da. Mit Bildwerk und Ornamenten in leuchtendem Schmuck verzierte Terrassen liefen an den Mauern hin, auf denen sich Männer in bunten Federmänteln und langen Gewändern bewegten. Der Boden war mit quadratischen Fliesen belegt, die originelle Muster zeigten.

Die Männer sahen freundlich auf mich und grüßten mich mit gemessener Höflichkeit.

Durch den sich quer hinziehenden Flügel führte mich mein Begleiter durch Zimmer, die eine große Pracht an schöngeschnitzten Hölzern, bunten Fellen und bunterem Federschmuck zeigten; goldene und silberne Gefäße standen umher, überall waren Malereien zu sehen, und der Fuß schritt über feine Matten hin.

So betrat ich das Hauptgebäude und in ihm den Saal, der die erhaben gearbeiteten Bildnisse der Könige enthielt. Rings an den Wänden standen dunkel gefärbte Männer in bunten Gewändern, Goldreifen um das Haupt, die lang herabwallende Federn zusammenhielten.

Auf einer Erhöhung am Ende des Saales saß der König. Langes Gewand, buntgewirkt, mit Goldfäden durchzogen und mit Edelsteinen bedeckt, hüllte ihn ein. Eine rote Binde schlang sich um seine Stirn, deren Ende lang herabfielen, und auch an seinem Haupte wallten Federn herab. Langes, dunkles Haar umgab ein ernstes, doch wohlwollendes Gesicht, dessen Züge an die der Römer erinnerten. In der Rechten hielt er einen in Blätterform auslaufenden goldenen Stab, der einem Szepter ähnlich war.

Das dunkle Auge ruhte wohlwollend auf mir, als ich vor ihn trat und mich unwillkürlich tief verbeugte.

Der Umstehenden Blicke waren neugierig auf mich gerichtet.

»Du bist willkommen, Fremdling, in meinem Lande,« sagte der König, »wir wollen dich als Gast ehren.« Ich verneigte mich dankend.

»Wie kommt es, daß deine Gesichtsfarbe weiß ist, gleich der Blüte der Agave, und woher stammst du?«

Ich erwiderte, daß ich weither von jenseits des Meeres komme, wo alle Leute meine Gesichtsfarbe trügen und mich der Wunsch, diese Länder kennen zu lernen, herübergeführt habe.

»Ja,« sagte der König nachdenklich, »ich habe gehört, daß Männer mit weißen Gesichtern und langen Bärten auf den Inseln, die unsere Seeschiffe manchmal besuchen, und an der Küste Aztlans erschienen sind. Montezuma, der Fürst der Azteken, hat mir sagen lassen, daß er die Weißen, die in sein Land gekommen sind, töten lassen werde, und mich aufgefordert, ein Gleiches zu tun, wenn sie in meinem Reiche erscheinen sollten.«

»Doch er ist ein roher, blutdürstiger Azteke. Wir heißen den Fremden willkommen und freuen uns seiner Anwesenheit. Was mein Haus und mein Land vermögen, steht zu deiner Verfügung. Du bist Nezahualpilli willkommen.«

Er neigte verabschiedend das Haupt, ich ward hinausgeführt und stand auf der großen Terrasse, die die ganze Front des Palastes einnahm, und blickte die Stufen hinab, über denen er sich erhob.

Jetzt erst erschaute ich die ganze Pracht dieses Königsschlosses, das alles an Reichtum und Geschmack der Form übertraf, was die alte Welt gebildet hatte, wenn ich von den ewig schönen Bauwerken der Griechen absah.

Ein solches Staunen hatte mich ergriffen, vermischt mit Ehrfurcht, daß ich erst nach einiger Zeit die lautlos am Fuße der Stufen harrende Menge gewahrte, die nach vielen Tausenden zählen mußte.

Über sie hinweg sah ich auf entferntere andere Gebäude, blickte in Straßen, die sich lang hinzogen, erblickte starke Steinwälle, die die Stadt umgaben, und dahinter wohlbebaute Felder.

Der Anblick war groß und doch lieblich. Aus dem Palaste traten jetzt Männer, die lange Stäbe trugen, dann kamen die Leute, die ich im Audienzsaale erblickt hatte, im feierlichen Zuge, alle köstlich gekleidet.

Ihnen schlossen sich weißgekleidete Priester an, welche Fackeln trugen, die einen angenehmen Duft verbreiteten, zahlreiche Kinder, Mädchen und Knaben, folgten mit Körbchen voll kostbarer Blumen; endlich erschien unter einem Baldachin, von Edlen in einem vergoldeten Sessel getragen, der König. Das Volk unten warf sich zur Erde nieder und begrüßte so den Herrscher.

In langem Zuge bewegten sich Krieger, Priester, Kinder jetzt die Stufenpyramiden hinan, sie im Aufsteigen umschreitend, immer höher und höher. Dabei sangen Priester und Kinder eine wohllautende, feierliche Weise.

Ein herrlicher Anblick dem Auge im leuchtenden Sonnenstrahl unter wolkenlosem Himmel! »Sie bringen dem Frühlingsgotte das Blumenopfer,« flüsterte mein Begleiter, der mich noch nicht verlassen hatte.

Jetzt bemerkte ich erst, daß alles Volk mit bunten Blüten geschmückt war.

Ein Bild des friedlichsten Glückes war das Ganze.

Das Blumenopfer war dargebracht, und schon bewegte sich der Zug die Tempelpyramide wieder abwärts, als eilig bewaffnete Leute herbeiliefen, und gellende Rufe ertönen ließen. Einige von ihnen bluteten aus Wunden.

O, wie verwandelte sich das Bild! Entsetzen, wilder Grimm scheuchten den holden Frieden. Wild durcheinander tobte alles.

Krieger sah ich zu den Wällen eilen, Schwerter, Äxte aus Kupfer tragend, Bogen in den Händen oder Stäbe, die mit eingelegten scharfen Steinen zu tödlichen Waffen gewandelt waren. Große Schilde hatten die meisten.

Schon hörte ich Gewehrfeuer und das gellende » San Jago!« der Spanier. Gleich darauf folgte zum namenlosen Schrecken der Mayas Kanonendonner; dennoch wehrten sie sich.

Ein wilder, blutiger Kampf tobte um die Mauern. Tote und Verwundete deckten die Straßen. Die Mayas kämpften todesmutig. Aber auf dem Walle erschienen die stahlbedeckten Häupter der Spanier, blitzten ihre glänzenden Schwerter. Einer kämpft voran, von oben bis unten in Stahl gehüllt, langes, blondes Haar umflatterte ihm das Haupt, ich kenne ihn, es war Alvarado, der Offizier des Cortez. Die Spanier werfen alles vor sich nieder, – sie sind in der Stadt. Da stürzt sich der Mayakönig in kriegerischer Rüstung in den Kampf, zum grenzenlosen Jubel der Seinen – ich sehe ihn fechten – unter den Schwertern der Spanier fallen. Alles ist Lärm, Wehegeschrei und Siegesjubel mischen sich in den Pulverdampf, der die Straßen füllt.

Jetzt jagen geharnischte Reiter die Straße her, Alvarado voran, und die Fliesen, mit denen sie bedeckt, dröhnen unter den Hufen der Rosse. Nie hat der Maya ein solches Ungeheuer gesehen, und Schrecken erfaßt ihn; – der König ist tot – die Stadt verloren. Alles flüchtet, was nicht niedergestoßen wird von den blutgierigen Spaniern. Feuer bricht aus, und ein blutroter Qualm hüllt alles ein. Lebende und Tote.

Da traf ein Sonnenstrahl mein Augenlid, ich erwachte und vor mir stand Mixtli, der Nachkomme derer, die einst hier fochten und starben. Ein Traum hatte mir die Vergangenheit emporgerufen und die Ruinen um mich her zu einstiger Herrlichkeit erstehen lasten.

Ernst und prüfend sah mich der braune Mann an.

»Hat Senor den König gesehen?« fragte er mit gedämpfter Stimme.

»Ja, in all seiner Pracht und Herrlichkeit und in seinem jähen Untergang, als er wie ein Held an der Spitze der Seinen fechtend unter den Schwertern der Spanier dahinsank.«

»Ich wußte, daß du ihn sehen würdest, du trugest sein Bild bei dir.«

Das kleine Idol aus Jadeit, das ich bei mir trug, fiel mir ein.

»O meinest du, daß der Besitz des Kopfes, den ich fand, mir sein Bild emporsteigen ließ?«

»So ist es. War er freundlich gegen dich?«

»Sehr gütig, er hieß mich willkommen in seinem Lande.« Der Indianer schien davon befriedigt.

»Die alemans sind nicht verwandt mit den espanioles?«

»Nein, durchaus nicht!« erwiderte ich, nicht ohne Stolz auf das germanische Blut, das in meinen Adern rollte.

»Hat Senor gegen sie gekämpft?«

»Nein, das nicht, aber meine Vorfahren wohl.«

»Aber Senor war im Kriege?«

»Ja, aber gegen die Franzosen.«

»Die Leute sagen, euer König sei der mächtigste und weiseste Herrscher der Welt?«

»Ja, das ist wahr!« sagte ich, ganz gerührt davon, daß der Ruf von unserem greisen Kaiser und seinen Taten bis zu den Indios in diese abgelegenen Täler gedrungen war. »Er ist ein gewaltiger Herrscher, jeder Zoll ein König.«

»Bueno! Auch die Mayas hatten einst solche Könige. Sie sind,« setzte er langsam hinzu, »zur Sonne gegangen.«

Die christlichen, religiösen Vorstellungen schienen bei dem Maya noch nicht genügend gefestigt zu sein, er würde sonst nicht die Seelen seiner Herrscher, entsprechend den Anschauungen seiner Vorfahren, der Sonne zugewiesen haben.

»Sind der Herr Doktor schon aus Morpheusens Armen erwacht?« ließ sich draußen Schmidts Stimme vernehmen. Er hatte, während ich noch schlief, Feuer angezündet und Kaffee gekocht.

»Sicher, ich bin zu neuem Tagwerk bereit.«

»Dann bitt' ick jehorsamst zum Frühstück zu kommen, et is allens fertig.«

Die Botschaft klang sehr angenehm. Ich verließ meine Hängematte, machte einige notwendige Toilette und trat dann hinaus in die frische, balsamische Morgenluft.

Im Schatten der Mauer hatte Schmidt eine Art Tisch hergerichtet, Blechkanne und Blechbecher aufgestellt, Tortillas hervorgeholt, eine Büchse, die Keks enthielt, geöffnet, und wir konnten uns zum Frühstück setzen.

Ich warf einen Blick nach dem tiefblauen, wolkenlosen Himmel, auf die schweigenden Ruinen, auf die derselbe Himmel schon seit Jahrhunderten herabschien, und ließ mich nieder. Schmidt und den Maya lud ich ein, mit mir Platz zu nehmen und das Mahl zu teilen, das rasch beendet wurde.

Schmidt ging dann, um nach den Tieren zu sehen, auch der Maya entfernte sich, ich saß allein zwischen den Resten des alten Königsschlosses, dessen Mauern so traurig auf mich niederschauten.

Noch fielen die Sonnenstrahlen schräg hernieder und beleuchteten hell die mir gegenüber sich erhebende Wand, so erst recht verratend, wie rauh einst die Zerstörer, wie rücksichtslos die Zeit mit ihnen umgegangen war. Und doch mußte dieses Mauerwerk von eisernem Gefüge sein, daß es den Unbillen des Wetters, der Urgewalt tropischer Vegetation so lange Widerstand geleistet hatte. Ich staunte immer von neuem, als ich mich erhob und die Mauern genauer ansah, mit welcher Kunst die Werkleute unter der Leitung geschickter Baumeister gearbeitet hatten.

Zu nicht geringer Überraschung erkannte ich auch, wie die Ornamente des Mauerwerks musivisch behandelt waren, in einer Weise, wie sie die alte Welt nicht kannte, und die ungewöhnliche mathematische Kenntnisse zur Vorbedingung haben mußte.

Auf der verfallenen Terrasse stehend, die sich wohl 40 Fuß über den Boden erheben mochte, blickte ich über die niedergebrannte Waldstrecke hin.

Zwischen den verkohlten, modernden Stämmen wucherte bereits mächtig frischer Baumwuchs empor, und in kurzer Zeit mußte jungfräulicher Urwald das seltene Bauwerk wiederum mit fast undurchdringlicher Mauer umgeben.

Während Schmidt Messungen vornahm und den photographischen Apparat zum Gebrauch herrichtete, bestieg ich die Pyramide, auf der Mixtli gestern sein Blumenopfer dargebracht hatte.

Herrlich war der Rundblick von hier oben. Fernhin gewahrte das Auge rötlich strahlende Felsengipfel, von denen sich der Morgennebel gleich flatternden, duftigen Schleiern in den seltsamsten Formen erhob, um vor Phöbus leuchtendem Strahle sich aufzulösen und dahinzuschwinden.

Prächtige Käfer und Falter durchschwirrten die Luft, glänzend und schillernd im Morgensonnenschein. Vom Walde her tönte der Papageien mißtönendes Geschrei.

Und über allem lag goldener Sonnenstrahl, und die tiefe, nur hier und da von einem Naturlaut unterbrochene Stille machte das Bild, das sich dem Auge bot, nur noch eindrucksvoller. Unter mir der verfallene Königspalast, der einst gewiß belebt war, so wie mir der Traum gezeigt hatte, während jetzt in den öden Fensterhöhlen das Grauen wohnte, ringsum der düstere Hochwald, der das Gebiet abgrenzte, auf dem das zerstörende Feuer gewütet hatte.

Zu meiner Seite erhob sich der mit halberhaben gearbeiteten Figuren geschmückte Altar, an dem einst längst verschwundene Völker ihren Göttern gedient hatten.

Sie waren wohl erhalten, diese an ägyptische Bildnerkunst erinnernden Köpfe, und als mein Auge länger auf den adlerartigen Gesichtern weilte, schien es, als ob sie Leben bekämen und den dreisten Fremdling unwillig anstarrten.

Ich wandte endlich das Auge von ihnen ab, zog meinen Krimstecher hervor und durchsuchte durch seine vortrefflichen Gläser die Ferne.

Zackige Häupter eines Ausläufers der Cordilleren streifte ich, die jetzt frei im glänzenden Sonnenschein dalagen. Über den Wald hin traf mein Auge dann auf ein Haus, ein seltsames Gebäude; doch vermochte ich nicht zu unterscheiden, ob es dem Altertume angehöre, ob der Neuzeit, es lag zu fern.

Langsam ließ ich dann das Glas über den Waldsaum streifen. Einmal sah ich ein starkes Rudel Hirsche vor mir stehen, die ruhig ästen. Weiterhin – war das nicht ein Mensch? Sicher. Im Baumschatten stand ein Mensch – und zwar ein Indianer, der nach dem Palaste schaute. Doch sah ich ihn nur kurze Zeit, dann war er im Waldesdunkel verschwunden.

Es wird Mixtli gewesen sein, dachte ich, er hatte geäußert, er wolle versuchen, uns frisches Fleisch zu verschaffen, und war mit der Büchse davongegangen.

Ich gewann von hier oben die Überzeugung, daß der Palast einst durch Festungswerke geschützt gewesen sein mußte, denn ich vermochte jetzt mittelst des Glases regelmäßig angelegtes Mauerwerk zwischen dem Buschwerk zu erkennen.

Daß der Hügel, auf dem der Palast stand, gleichwie die Pyramide, auf der ich mich befand, künstlich aufgeworfen waren, stand mir außer Zweifel.

Als ich hinabgestiegen war und über Trümmer hin die Terrasse erreichte, sah ich Mixtli vor mir, der mit der Beute seiner Morgenjagd, den besten Teilen eines Hirschkalbes, die in die Decke eingeschlagen waren, zurückgekehrt war.

»Ich habe dich am Waldrande gesehen von dem Tempelhügel aus,« sagte ich ihm, »dich und das Rudel, das du beschlichest.«

»Senor hat sich getäuscht.«

»Ich erblickte dich durch das Glas!«

»Wo hat Senor mich gesehen?«

Ich bezeichnete die Stelle, wo ich den Indianer gewahrt hatte.

Mixtli machte ein sehr ernstes Gesicht.

»Ich war dort!« Und er deutete nach der entgegengesetzten Richtung. »Hat Senor wirklich einen roten Mann gesehen?«

»Mein Glas täuscht nicht.«

Die beiden Maultiertreiber hatten die Ruinen nicht verlassen.

»Ein fremder, roter Mann hier? Das ist nicht gut!«

»Wie? Fürchtest du etwas von deinen Landsleuten hier für uns?«

»Dieser Ort ist wenigen bekannt, auch seit das Feuer ihn freilegte; aber Antonio Mahos, den du gesehen hast, kennt ihn, und er ist gefährlich.«

»Meinst du, daß er es war, den ich erblickte?«

» Quien sabe? Er hat seinen Weg nach Norden genommen.«

»Und was hätten wir von dem Manne zu fürchten?«

»Ich weiß nicht, was im Lande vorgeht; aber du darfst glauben, daß die Rancheros diesen gefährlichen Burschen mit gutem Grunde verfolgten. Es gibt bei uns immer Leute, die mit dem Präsidenten unzufrieden sind, und ihnen schließt sich gar leicht das Gesindel der Hafenstädte, schließen sich verführte Indios an. Mahos ist auf der Flucht, er kennt den Königspalast, der so einsam liegt.«

»Aber warum sollte dieser Mensch feindlich gegen uns auftreten?«