|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Gerhart Hauptmann als Student.

Am 7. September 1907 hatte der Wirt der Hampelbaude im Riesengebirge oberhalb Krummhübels Gäste zur Einweihung des neuen Hauses geladen, das sich an Stelle des niedergebrannten alten erhob. Und von nah und fern stieg am Nachmittag eine bunte Schar zur Höhe empor, die der Schneekoppe nicht mehr fern liegt; das freundliche Haus konnte die Besucher kaum fassen. Mit Musik böhmischer Fiedler, Gesang und Tanz ward das Fest heiter begangen. Um Mitternacht aber trat alles auf die nebelvolle Bergkrone hinaus, Fackeln wurden verteilt und der Marsch zum Kleinen Teich angetreten. Ich war vorausgeeilt und stand schon an der Teichbaude, als in langer Biegung der Zug langsam herabkam, vom schwanken Licht der Pechflammen undeutlich umlodert. Rasch fand das Auge bekannte Gestalten heraus: Da ging der Maler Hermann Hendrich neben dem Dichter Georg Reicke, der Dichter Hermann Stehr neben Wilhelm Bölsche. Unter den ersten aber trug Gerhart Hauptmann seine Leuchte talwärts, der Sohn dieser unvergeßlich schönen Landschaft, von der er eben am kleinen Tisch in seinen, lieben Worten zu uns gesprochen hatte. Und ich meine, an keiner Stätte hätte ich besser seine Bekanntschaft machen können, als hier. Denn wohl hat Schlesien von den Zeiten des Angelus Silesius, ja des Minnesängers Heinrichs IV., Herzogs von Breslau (1270–1290), her der deutschen Dichtung Gabe um Gabe gebracht. Aber von den lyrischen Sängern haben weder Friedrich von Sallet noch Moritz Graf Strachwitz noch August Kopisch oder Emil Prinz von Schönaich-Carolath, sondern nur der größte, Joseph Freiherr von Eichendorff, heimatliche Klänge in ihren Versen – und selbst dieser klassische Dichter des deutschen Waldes bringt nicht gerade den Reiz des schlesischen Gebirges so mit heraus wie ein Westfale, Ferdinand Freiligrath, in seinem berühmten Rübezahlgedicht. Karl von Holtei hat in seinen leichten Versen viel heimatliches Volkstum, blieb aber mit der Wirkung dieser Gaben auf die Provinz beschränkt, und der größte schlesische Dichter unmittelbar vor Hauptmann, Gustav Freytag, hat zwar in »Soll und Haben« Breslau, nicht aber die 2 schlesische Landschaft zu poetischem Leben geweckt, während Willibald Alexis immer lieber in der Mark als im Odergebiet den Schauplatz seiner Erzählungen fand.

Gerhart Hauptmanns Eltern.

Erst den Brüdern Carl und Gerhart Hauptmann, und dem jüngeren zunächst, gelang es, gerade vom liebevoll umfangenen Boden des engeren Vaterlandes her die große Dichtung zu erobern und in der Rückkehr zu dem angestammten und geliebten Lebensquell immer aufs neue zu bezwingen.

Gerhart Hauptmanns Geburtshaus in Bad Obersalzbrunn.

Schlesien ist ja ein vielgestaltiges Land und birgt eine Fülle natürlicher und wirtschaftlicher Gegensätze in sich: am Oberlauf der Oder bis zur Dreikaiserecke hin das Gebiet der Kohle und der Industrie, schwarze, rasch wachsende Städte mit rauchenden Schloten, Hüttenwerke, Kohlenbahnen; weiter nördlich, um die große Handels- und Universitätsstadt Breslau die weitgedehnten Wirtschafts-, Wald- und Jagdgebiete reicher Grundherren, oft fürstlichen Standes, bis an die russische Grenze; im Westen aber streckt sich der lange Zug der Sudeten, das großartigste deutsche Mittelgebirge mit seinem hingelagerten Kammassiv, seinen Geröllhalden und Teichen, den unzugänglichen Schneegruben und den lieblichen Brunnenorten. Das alles durchflutet von einer beweglichen, gesprächigen, stark slawisch gemischten, musikalischen Bevölkerung. Ziemlich weit schiebt sich südlich von Schweidnitz das Eulengebirge aus dem langen Bergzug gegen die Ebene vor; und in seinen großen Dörfern, die zu den volkreichsten Preußens gehören, hatte von jeher das furchtbare Elend einer armen, mißbrauchten Weberbevölkerung seine Statt. Hier saß auch Karl Ehrenfried Hauptmann am Webstuhl, bis er in die Freiheitskriege zog, aus denen er 1815 als Feldwebel zurückkehrte, statt des alten, jammervollen Handwerks nun den Kellnerberuf ergreifend. Er stieg rasch empor, pachtete das Flinsberger Kurhaus und erwarb 1839 den weithin bekannten Gasthof zur Preußischen Krone in dem Badeort Obersalzbrunn, wo nach ihm sein Sohn Robert Hauptmann wirtschaftete. Dieser heiratete Marie Strähler, die Tochter des fürstlich pleßschen Brunnenwarts, ein Mädchen aus stark herrnhutisch beeinflußter Familie; und dem Paare wurde am 15. November 1862 als jüngstes von vier Geschwistern Gerhart Johann Robert Hauptmann geboren. Beide Eltern waren gebildete und auf die Erziehung ihrer Kinder wohlbedachte Leute, der Vater, dessen Züge wohl in dem Gasthofbesitzer Siebenhaar des »Fuhrmanns Henschel« wiederkehren, ernst, freundlich, entgegenkommend, hilfsbereit, ein guter, gern besuchter Wirt, die Mutter fromm ohne Kopfhängerei, wie der Protestant sein soll, heiter ohne Fahrigkeit. Die Kinder, dem Gasthofleben der sommerlichen Kurzeit ferngehalten, genossen eine gute, gediegene Bildung, auch als durch das 3 Ausbleiben der reichsten Gäste, die nun die Schweiz oder den Süden bevorzugten, die elterlichen Verhältnisse schlechter wurden und statt des weitgedehnten Kronenhauses eine Bahnhofswirtschaft erpachtet werden mußte. Gerhart kam 1874 zu den älteren Brüdern Georg und Carl (geboren am 11. Mai 1858) nach Breslau in Familienpension und auf die städtische Realschule am Zwinger. Trotz guten Aufsätzen machte der spät der ordentlichen Schule zugeführte Knabe nur geringe Fortschritte und schied 1878 aus der Unterquarta; sein Oheim Gustav Schubert, in seiner kindlichen und liebevollen Frömmigkeit dem alten Vockerat der »Einsamen Menschen« vergleichbar, nahm ihn zu landwirtschaftlicher Ausbildung auf sein Gut im Kreise Striegau. Aber so fruchtbar der nahe Umgang mit der Natur für Gerhart war, er empfand ein Bedürfnis nach künstlerischer Tätigkeit, und da er gelegentlich eine gewisse Bildhauergabe gezeigt hatte, brachte Carl ihn 1880 auf die Kunstschule Breslaus, deren Wesen und Menschen dann so oft von dem nicht eben musterhaften Schüler dargestellt worden sind; hier schloß er Freundschaft mit dem Rassenforscher Alfred Ploetz und dem späteren Kritiker Hugo Ernst Schmidt. Sein Lehrer Robert Härtel verschaffte ihm die Berechtigung zum einjährigen Dienst und, durch Vermittelung des als Helfer und Freund künstlerischer Menschen nie genug zu preisenden Großherzogs Carl Alexander von Weimar die Erlaubnis, in Jena zu studieren. Hier lebte Carl als Student der Naturwissenschaften, und hier hörte der Jüngere, der schon ein Sagendrama »Ingeborg« geschrieben hatte, Philosophie bei Rudolf Encken und Otto Liebmann und Zoologie bei Ernst Häckel, dessen besonderer Schüler der Ältere war. In Jena fand Gerhart zum erstenmal einen weiteren Kreis anregender Kameraden, von hier aus reiste er zu seinem nun verheirateten Bruder Georg nach Hamburg und von dort weiter übers Meer nach Spanien und Italien; so stark ihn die große, fremde Natur anzog, zumal die glückselige Insel Capri, so heiß war sein Schmerz und seine Qual über die jammervolle Lage der untersten Schicht Jener Völker. Wo den Fremden sonst das Geschrei der neapolitanischen Bettler nur ärgert, packte es ihn, Mitleid heischend, bis ins Tiefste des Herzens –

Hier, wo des Weltentempels schönste Bilder

Ergossen liegen in erhabner Pracht —

Hier tappet eine Schar verkommner Wilder,

Entmenschter Krüppel fluchend durch die Nacht.

Gerhart Hauptmann in seinem Atelier in Rom.

Auf einer zweiten Fahrt nach Italien griff Gerhart Hauptmann wieder zum Meißel und versuchte sich in Rom als Bildhauer – ebenso erfolglos, wie einst in Breslau. Dazu ward er vom römischen 4 Typhus hart angepackt. Genesung fand er erst im Frühling 1884 auf Hohenhaus bei Zitzschewig in der Dresdener Lößnitz, wo die Schwägerinnen seines Bruders Georg lebten, deren eine Carl, deren andere, Marie, Gerhart selbst im Mai 1885 heimführte; wir kennen das heitere Heim der Thienemannschen Töchter hoch über dem Elbstrom nun aus den »Jungfern vom Bischofsberg«. Das junge Paar zog nach Berlin, dann vor die Stadt in den schönen, stillen Vorort Erkner, von wo uns sich Fäden knüpften mit den jungen Dichtern und Schriftstellern in dem benachbarten Friedrichshagen am Müggelsee und in Niederschönhausen, nördlich Berlins: Bruno Wille, Wilhelm Bölsche, Arno Holz, Johannes Schlaf, auch mit Adalbert von Hanstein, Max Kretzer und dem Verein »Durch!«, zu dem unter anderen die Brüder Heinrich und Julius Hart und die Kritiker Leo Berg und Eugen Wolff gehörten. In diesem Kreise ist, wenn nicht der Begriff, so das Wort »Moderne« im Gegensatz zur Antike zuerst gebildet worden, häßlich genug, aber als Schlagwort gärender Tage zunächst brauchbar. Zu diesen neuen Bekannten kamen ältere Freunde, und bald füllten auch Kinder, drei Söhne, das Hauptmannsche Haus.

Inzwischen war die dichterische Berufung in ihm aus all den unsicher tastenden Anfängen endgültig erwacht, und 1889 erschien »Vor Sonnenaufgang«. Seit 1891 hat Gerhart Hauptmann abwechselnd in und bei Berlin und in Schreiberhau gelebt, in einem breiten, wohnlichen Hause, das er mit Carl Hauptmann teilte; in dem ansteigenden Garten steht ein hölzernes Häuschen, in dem beide Brüder viel gesonnen und gedichtet haben. Später ließ sich Gerhart in Agnetendorf im Riesengebirge von Alfred Messel ein Haus bauen, wo er mit seiner zweiten Gattin Margarete Marschalk den Sommer zubringt; im Winter sieht ihn oft der italienische und griechische Süden. In seine Lebensgeschichte gehört noch vor anderen Otto Brahm hinein, der immer wieder zuerst Hauptmanns Werk zum Siege führte, zunächst als Leiter der »Freien Bühne«, dann als der des Deutschen Theaters, endlich des Lessingtheaters. Neben ihm stand als kritischer Begleiter bald Paul Schlenther, der Gerhart Hauptmanns erste Schaffenszeit in einem liebevollen Buch würdigte, das nicht das einzige seiner Art blieb. Auch Brahms Regisseur Emil Lessing muß genannt werden. Eine deutsche und eine britische Fakultät krönten den Dichter mit dem Hute des Ehrendoktors, mehrmals ward ihm der Grillparzerpreis zuteil, einmal war er für den Schillerpreis vorgeschlagen. Seine Werke erschienen bei S. Fischer in Berlin.

Der angehende Landwirt, der fleißige Student, der Bildhauer, der sich dann wieder ohne Erfolg als Schauspielschüler versucht hatte, war in den ersten Berliner Jahren auf die rechte Bahn gekommen. Nach jenem Drama »Ingeborg« hatte er manchen antiken Stoff in dramatischer Form bearbeitet und endlich auf seiner großen Seereise eine epische Dichtung »Promethidenlos« geschaffen, die er aber selbst kurz nach ihrem Erscheinen, im Jahre 1885, aus dem Buchhandel zog. Eine lyrische Sammlung »Das bunte Buch« ist gar nicht erst über die Revisionsbogen hinaus zur Buchform gelangt. Im »Promethidenlos« lebte schon ein heißes Mitleid auf, wie mit jenen neapolitanischen Bettlern, so mit der Menschheit ganzem Jammer; der Held der weichen Dichtung

War erwacht von kreischenden Signalen,

Von dannen flog der Jugend kindlich Heer,

Oft sah er Blut in weingefüllten Schalen,

Und keine Lust genoß er sinnlos mehr.

Er dachte stets an der Geschwister Qualen,

Goß Balsamtropfen in ein Wundenmeer

Und klopfte oft an festverschloßne Pforten

Des Mitleids mit bewegten, jungen Worten.

Aus solchen Versen sprach die immer wiederkehrende Enttäuschung einer zum Hohen und Höchsten strebenden Jugend, wie sie einst, mit ewiger Gültigkeit, Schiller festgehalten hatte; gleich dem Pilgrim ist auch der Träger des Promethidenloses »noch in seines Lebens Lenze« ausgewandert –

Abend ward's und wurde Morgen

Nimmer, nimmer stand ich still,

Aber immer blieb's verborgen,

Was ich suche, was ich will.

Aber wenn beide klagen, daß der Himmel die Erde nie berühren will, 5 so mischte sich in des hundert Jahre später Geborenen Schmerz jenes soziale Gefühl für das Leiden der Menge, das den Weberenkel immer wieder überkam und das der Anblick großstädtischen Wesens im Süden und Norden noch vertiefte. Da sieht sich Gerhart Hauptmann, in einem späteren Gedichte, im Nachtzug einherfahren –

Es poltert der Zug durch die Mondscheinnacht,

Die Räder dröhnen und rasen.

Seine wache Sehnsucht flieht durch die lampenbeschienenen Fenster hinaus und zurück in Märchenträume am Weiher, Elfentänze am Mühlbach des Gebirges. Aber das Stampfen der Kolben, das Rasseln der Räder verscheucht den Traum:

Es klingt wie ein Ächzen, es rieselt wie Schweiß,

Als schleppten Zyklopen hin über das Gleis

Den Zug mit ehernen Armen.

Und wie ich noch lausche, beklommen und bang,

Da wird aus dem Tönegewirr ein Gesang

Zum Grauen zugleich und Erbarmen.

Wir tragen euch hin durch die duftende Nacht

Mit triefenden Wangen und Brüsten,

Wir haben euch güldene Häuser gemacht,

Indessen wie Geier wir nisten.

Wir schaffen euch Kleider. Wir backen euch Brot.

Ihr schafft uns den grinsenden, winselnden Tod.

Wir wollen die Ketten zerbrechen.

Uns dürstet, uns dürstet nach euerm Gut!

Uns dürstet, uns dürstet nach euerm Blut!

Wir wollen uns retten –! uns rächen!

Und weiter:

Willst lernen, Poetlein, das heilige Lied,

So lausche dem Ratzen der Minen,

So meide das schläfrige, tändelnde Ried

Und folge dem Gang der Maschinen,

Beachte den Funken im singenden Draht,

Des Schiffes schwindelnden Wolkenpfad,

Und weiter, o beuge dich nieder

Zum Herzen der Armen, mitleidig und mild,

Und was es dir zitternd und weinend enthüllt,

Ersteh es in Tönen dir wieder.

Aus dem Chaos der Töne aber ringt sich doch ein Hymnus empor von künftigen Lenzen auf irdischen Höhen in diesem »Lied von unserm Jahrhundert«.

Solche Stimmungen fanden lebhaften Widerhall in dem Kreise, mit dem Gerhart Hauptmann zu Ende der achtziger Jahre in und bei Berlin lebte. Da hatte Heinrich Hart gesungen:

Wirf die Tore auf, Jahrhundert,

Komm herab, begrüßt, bewundert,

Sonnenleuchtend, morgenklar! 6

Der früh verstorbene Hermann Conradi forderte »Licht den Lebendigen«, und Arno Holz rief:

Denn süß klingt mir die Melodie,

Aus diesen zukunftsschwangern Tönen;

Die Hämmer senken sich und dröhnen.

Schau her, auch dies ist Poesie!

Sie kehrt nicht nur auf ihrem Gang

In Wälder ein und Wirtshausstuben,

Sie steigt auch in die Kohlengruben

Und setzt sich auf die Hobelbank.

Auch harft sie nicht als Abendwind

Nur in zerbröckelten Ruinen,

Sie treibt auch singend die Maschinen

Und pocht und hämmert, näht und spinnt.

Heiße Sehnsucht nach sozialen Reformen trieb damals den jungen Kaiser Wilhelm II. zu seinen Februarerlassen, sie bewog im selben Jahr 1890 die Pfarrer Stöcker und Weber zur Gründung des Evangelisch-sozialen Kongresses; unter ihrem Druck wanderte der Theologe Paul Göhre als Arbeiter in die Fabrik – sie, diese Sehnsucht, lebte in diesen jungen Dichtern und fand dramatisch ihren Ausdruck im Naturalismus. Man wollte für den neuen Wein neue Schläuche, und Arno Holz und Johannes Schlaf, ein eng verbundenes junges Dichterpaar, schufen ein neuartiges Drama, das in der minutiösen Genauigkeit der Gespräche, in dem Bemühen, jeden Vorgang bis ins kleinste dem Leben abzulauschen und so wiederzugeben, in der Tat völliges Neuland war, wie Theodor Fontane ruhig bekannte. Das verlogen konventionelle Gesellschaftsdrama nach mäßigen französischen Mustern, das damals die Bühnen beherrschte, mußte weichen, und die ernsten großen Ausländer der Zeit, Ibsen, Zola, Tolstoi vor allen, wurden von dem neuen Geschlecht heißhungrig aufgenommen. Aber nicht von ihnen, sondern von Holz und Schlaf, den »konsequentesten Naturalisten«, empfing Gerhart Hauptmann die entscheidende Anregung zu dem Drama, das nun, am 20. Oktober 1889, auf der Freien Bühne zu Berlin, einem von Maximilian Harden, Otto Brahm, Paul Schlenther und anderen gegründeten Vereinstheater für neue Kunst, zur Aufführung kam und einen unerhörten Theaterskandal entfesselte, freilich auch seinen Verfasser sogleich berühmt machte.

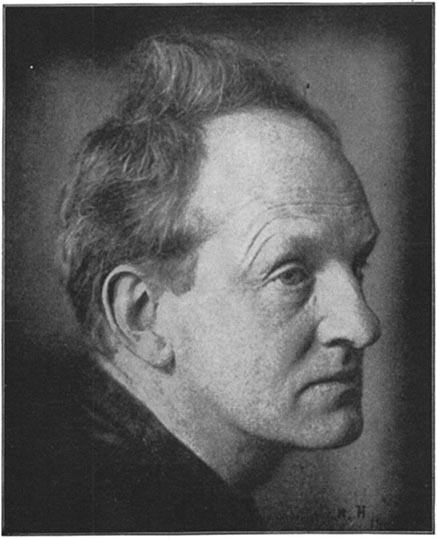

Gerhart Hauptmann

Zur Zeit, als er »Vor Sonnenaufgang« schrieb.

Den Stoff zu diesem ersten Drama mit dem heute für uns doppelsinnigen Titel »Vor Sonnenaufgang« hatte Hauptmann in seiner engeren Heimat gefunden. In einzelnen Bezirken Schlesiens gibt es Dörfer, deren Bauern plötzlich durch Auffindung von Kohle unter ihren Grundstücken reich geworden sind. Aber in Witzdorf, dem Schauplatz des Stückes, ist durch den jähen Umschwung der Verhältnisse Entartung eingezogen, Inzucht, Prasserei, Ehebruch, vor allem eine Generationen verderbende Trunksucht. In dem Hause des Bauern Krause ist der Vater ein Säufer, die Stiefmutter die Geliebte des der Tochter zugedachten Verwandten, die verheiratete Tochter dem Alkohol verfallen, wie ihr daran zugrunde gegangenes erstes Kind, der Schwiegersohn ein skrupelloser Glücksritter. Rein lebt allein die bei den Herrnhutern, wie einst des Dichters Mutter, erzogene zweite Tochter Helene mitten unter dem Schmutz. In diese Umgebung tritt ein Studienbekannter des Schwiegersohns, Alfred Loth, Sozialist, Abstinent, Gründer eines Siedelungsvereins, unter dem Sozialistengesetz grundlos bestraft, nun auf der Reise, bei den Bergleuten des Bezirks neue 7 volkswirtschaftliche Studien zu machen. Mit Rednergebärde und Sprechergewicht kommt er in die gezeichnete Familie und entflammt, ohne es zu wollen, Helene, die solch neuen Ton seit Jahren nicht gehört hat. Sie werden einig. Er aber erfährt durch den Arzt, einen alten Bekannten, daß die Krauses, denen eben während der Vorgänge des letzten Aufzugs ein totes Kind geboren wird, eine Trinkerfamilie sind – und Loth verläßt, getreu seinen Grundsätzen, Braut und Haus; Helene aber nimmt sich, da sie seinen Abschiedsgruß gefunden hat, das Leben, während das viehische Gegröhl des trunken heimkehrenden Bauern ganz nahe ertönt.

Der Theaterzettel zur Uraufführung von »Vor Sonnenaufgang«.

Mit starker Lebensechtheit wird das fürchterliche Milieu (»einfach furchtbar« nennt es der Arzt) dieses Hauses dargestellt; nicht nur dialektisch treu ist die Sprache, sondern aufs feinste abgetönt. Aber nicht nur durch seine Art, sondern auch rein künstlerisch gesprochen durch seine blutlose Persönlichkeit wirkt Loth hier fremd. Er bleibt im Schema stecken und ist nicht zu vollem Leben gediehen, er posiert oft, und doch glauben wir ihm nicht, daß er nach der Liebestrunkenheit der ersten Stunde seit ihrem, Helenes Geständnis so karsch und rasch die Liebe an die Theorie verkauft, weil er seinen Grundsätzen nach nur ein Mädchen aus kerngesunder Familie heiraten darf. Die Vernichtung des Einzelnen für das Ganze, nicht um einer schönen Tat, sondern um einer nicht einwandfrei erwiesenen Lehrmeinung willen, erscheint bis zur Brutalität gesteigert, viel brutaler, als die Gestalten der Trinker und das Wimmern der Wöchnerin hinter der Szene, die einen Teil der Zuschauer so sehr empörten.

Gerhart Hauptmann hatte in dem Buch zu »Vor Sonnenaufgang« den einzelnen Gestalten eine genaue Beschreibung ihres Äußeren und ihrer Art mitgegeben. Mochte man dabei an Schillers Bestreben denken, den Menschen seines »Fiesko« durch solche Abgrenzung im Personenverzeichnis deutlicheres Leben mitzugeben – bei beiden war es unnötig – so fiel die eingehende und liebevolle Ausmalung der Schauplätze jedes Vorgangs in »Vor Sonnenaufgang« ganz aus dem Rahmen des Herkömmlichen heraus. Die Kleinmalerei des zweiten und des vierten Aufzugs, die im Hofe des Anwesens spielen, wirken wie selbständige Prosadichtung und erinnern an die Kraft, mit der Hauptmann kurz vordem in seiner novellistischen Studie »Bahnwärter Thiel« (1887) Landschaft und Natur 8 verbildlichte. »Thiel fand seinen Weg ohne aufzublicken, hier durch die rostbraunen Säulen des Hochwaldes, dort weiterhin durch dicht verschlungenes Jungholz, noch weiter über ausgedehnte Schonungen, die von einzelnen hohen und schlanken Kiefern überschattet wurden, welche man zum Schutze für den Nachwuchs aufbehalten hatte. Ein bläulicher, durchsichtiger, mit allerhand Düften geschwängerter Dunst stieg aus der Erde auf und ließ die Formen der Bäume verwaschen erscheinen. Ein schwerer, milchiger Himmel hing tief herab über die Baumwipfel, Krähenschwärme badeten gleichsam im Grau der Luft, unaufhörlich ihre knarrenden Rufe ausstoßend; schwarze Wasserlachen füllten die Vertiefungen des Weges und spiegelten die trübe Natur noch trüber wieder.« Das ist märkischer Wald, wie die Schilderungen in »Vor Sonnenaufgang« schlesische Landschaft am Rande des Gebirges.

Else Lehmann als Helene Krause in »Vor Sonnenaufgang«.

Die sozialen Tendenzen einer Zeit, die sich ganz neu orientieren wollte, sprachen deutlich aus dem ersten Trauerspiel; dem heißen Herzensdrang zur Erfassung beengter und bedrängter Menschheit war aber noch nicht voll Genüge getan. Die Stimme aus der Ferne, die in Alfred Loths Munde zu einem Ruf ohne innere Beseelung geworden war, hatte versagt, und der Dichter ergriff nun, seiner leidenschaftlichen Menschenbeobachtung treu, das Leben der Familie in sich, er schob die allgemeinen sozialen Probleme, die in »Vor Sonnenaufgang« immer wieder erörtert oder reflektiert wurden, zurück zugunsten der Kämpfe, die das kleinste soziale Gebilde, die Familie, aufweist. Die Intimität der Lebensdarstellung, die in jenen selben Jahren Detlev von Liliencron lyrisch erreichte, ward vertieft und verinnerlicht im »Friedensfest« (1890) und den etwas späteren »Einsamen Menschen«, Dramen, von denen das zweite dem Dichter auch die öffentliche Bühne, das noch von Adolf l'Arronge geleitete Berliner Deutsche Theater eroberte, Oskar Sauer und Else Lehmann zu im Gedächtnis unverwischbaren Leistungen entflammte.

Beide Stücke spielen bei Berlin, das »Friedensfest« auf dem Schützenhügel bei Erkner, die »Einsamen Menschen« in einem Landhaus am Müggelsee zu Friedrichshagen. Diese Häuser liegen also in einer Atmosphäre von Land und Luft, wie sie der Bahnwärter Thiel täglich zu durchschreiten hatte, in der schwermütigen märkischen Natur, die der dem Dichter verschwägerte Walter Leistikow so eigenartig fein gemalt, die vor Hauptmann Willibald Alexis, sein Landsmann, und Theodor Fontane, sein älterer liebevoller Kritiker, so meisterhaft geschildert hatten – Fontane war das »Friedensfest« zugeeignet.

Das Friedensfest ist der Heilige Abend der Weihnacht. Auf verschneiten Wegen ist die lange getrennt gewesene Familie Scholz wieder zusammengekommen. 9 Verbittert, voll Haß und Mißtrauen gegeneinander, haben sie einst in dem Hause gelebt – als der Vater zynisch roh die Mutter vor der Dienerschaft des Ehebruchs beschuldigte, hat der zweite Sohn sich vergessen und ihn geschlagen, dann sind beide auf Nimmerwiedersehen geschieden. Nun führen Braut und Brautmutter Wilhelms diesen zurück, und gleichzeitig erscheint der verschollene Vater, schon im Auftreten Zeichen geistiger Zerrüttung offenbarend. Er erlöst den Sohn aus furchtbarer innerer Krisis, indem er ihm das Vergangene verzeiht. Aber gerade die Lichter des nun entzündeten Christbaums und das alte Weihnachtslied, das die neuen Verwandten singen, entflammen alle Dämonen der unglücklichen Familie Scholz; unter den Weibern erhebt sich der alte Zwist, und der Vater bricht im Verfolgungswahn zusammen. Der eine Bruder, der sich gegen immer wieder auftauchende weiche Regungen mit Zynismus gewappnet hat, bringt den andern fast zum Verzicht auf das neue, unfaßbare Liebesglück, zum neuen Zweifel an der Kraft, sich doch noch emporzurichten. Aber Ida, die innerlich helle Braut in ihrer über alles sieghaften Liebeszuversicht, hebt Wilhelm auf, an ihrer Hand schreitet er gefaßt zum Totenbette des erlösten Vaters, hinaus in ein neues Leben voller Friedenshoffnung.

Den Gedanken der erblichen Belastung hatte Henrik Ibsen in seinen seit 1880 in Deutschland wirksam gewordenen Dramen, vor allem in den zuerst von den Meiningern, 1889 auch auf der »Freien Bühne« gegebenen »Gespenstern« zum Angelpunkt der Handlung gemacht, und in etwas anderer und breiterer Weise führte ihn Emil Zola durch seine umfangreiche Romanreihe der Rougon-Macquart. Gerhart Hauptmann war er auch zum Problem geworden – aber er stand nicht auf dem Boden, auf dem Alfred Loth so selbstsicher handelte; er zeigte mit dem Schlusse des »Friedensfestes« in echt menschlicher und dichterischer Freiheit, unbeirrt durch wissenschaftlich nicht einmal voll erwiesene Theorien, den Weg zur Höhe und zur Freiheit, Menschen, die, scheiternd oder landend, ihren Göttern vertrauen. Dabei arbeitete er aber hier noch feiner als in dem ersten Stück die Familienzüge heraus, stellte in Gehaben und Reden Menschen nebeneinander, die durchaus verwandt sind, deren gequälte Nerven jedem Eindruck nachgeben und deren einen dann die Liebe doch zur Gesundung führen kann und führen wird.

Kurt Stieler in »Hannele«.

Was im »Friedensfest« aus der Vergangenheit herüberschattet und vor dem neuen Sonnenlicht fliehen muß, wird in den »Einsamen Menschen« jüngere Gegenwart: eine Ehe, die freudlos und immer freudloser wird, weil die Menschen in ihr nicht mehr gemeinsam, sondern einsam nebeneinander, nicht mehr miteinander gehen. Oft ist der Name des bis dahin reifsten Hauptmannschen Dramas nur auf Johannes Vockerat, den Mann dieser Ehe, angewendet worden, ein Zeichen schiefer Beurteilung des von Gerhart Hauptmann hier angegriffenen Problems. Denn einsam sind alle handelnden und leidenden Menschen dieses Stücks: Da ist zuerst der Mann, der in nicht ganz bestimmbaren Idealen wissenschaftlicher 10 Erkenntnis und metaphysischer Lebensdarstellung wohnt. Er ist stolz darauf, Häckels Schüler zu sein, und will doch nicht ganz mit dem Christentum brechen, worin er erzogen ist. Da setzt der Konflikt ein – Frau Käthe kann ihm nicht überallhin innerlich folgen, und eine zufällig bei einem Freunde des Hauses, dem seine Einsamkeit in äußere Rauheit flüchtenden Maler Braun, einkehrende Studentin scheint Johannes die geistige Freundschaft zu gewähren, nach der er sich sehnt, ohne sich klar dessen bewußt zu sein, daß in die Freundschaft bald ganz andere Empfindungen sich mischen. Die alten Vockerats sehen das Unheil kommen, sehen, wie Käthe sich verzehrt – aber auch sie sind in dieser Umgebung einsam, wenn sie auch diese Einsamkeit gemeinsam und im starken Anhalt an ihren Gott tragen. Und als der Johannes nach dem notgedrungenen Abschied von der Studentin den Tod im See sucht, bleibt Käthe ganz einsam zurück, sie, deren tragisches Erlebnis dem Trauerspiel den eigentlich ergreifenden Zug gibt. Käthe Vockerat ist eine der rührendsten Gestalten unseres neueren Dramas, ein Mensch voll tiefen Liebesempfindens, voll fraulicher Zartheit und kindlicher Reinheit, gequält bis zum Letzten durch den sozusagen idealistischen Egoismus des Mannes, der gerade als Zeittypus – Nietzsche begann zu wirken – auch starke Geltung beanspruchen darf. Neben dem Manne, der nicht weiß, was er will, und sich selbst betrügt, nur Nerven, nicht eine Spur Nerv hat, und der dann das Leben läßt, die Frau, die des Lebens Marter erträgt in einer stillen und gar nicht humorlosen Innigkeit ganz verfeinerten und darum von ihm nicht erkannten Seelenlebens. Es sind schwankende Dispositionen, aus denen dies Werk geboren ward, schwankend wie das Bild dieser einsamen Menschen selbst, das darum so lebenstreu geworden ist.

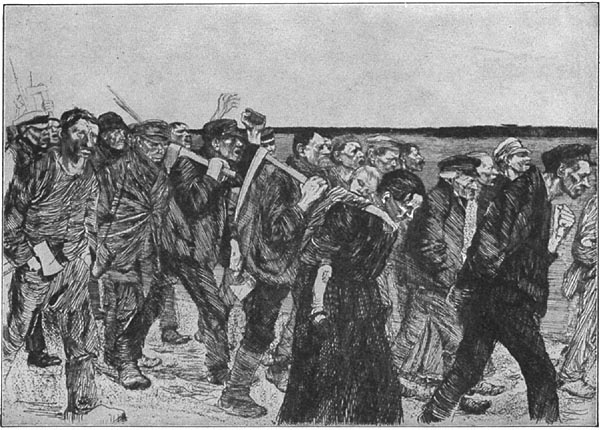

Orliks Plakat zum Schauspiel »Die Weber«.

Nach solcher Vertiefung in die Schickungen der Familie als des Kerns der Gesellschaft konnte Gerhart Hauptmann innerlich wieder die Höhe gewinnen, zu der es ihn vom »Promethidenlos« an immer wieder gezogen hatte; und er brauchte nur in die Geschicke der eigenen Familie zurückzugreifen und konnte sich an dem da aufgenommenen Faden zurücktasten bis zu einem geschichtlichen Erlebnis, das mit den Hauptmanns das ganze große Gesellschaftsgebäude ergriff. »Wenn ich Dir, lieber Vater, dieses Drama zuschreibe, so geschieht es aus Gefühlen heraus, die Du kennst und die an dieser Stelle zu zerlegen keine Nötigung besteht. Deine Erzählung vom Großvater, der in jungen Jahren, ein armer Weber, wie die Geschilderten hinterm Webstuhl gesessen, ist der Keim meiner Dichtung gewesen, die, ob sie nun lebenskräftig oder morsch im Innern sein mag, doch das Beste ist, was ein armer Mann, wie Hamlet ist, zu geben hat.« Mit diesen Worten leitete Gerhart Hauptmann das »Schauspiel aus den vierziger Jahren« ein, das unter dem Titel »De Waber«, hochdeutsch übertragen »Die Weber«, im Jahre 1892 erschien. Unverständigerweise ward die öffentliche Aufführung der Dichtung verboten, und Emanuel Reicher erwarb sich das Verdienst, durch Vorlesungen auf das Werk hinzuweisen – ich erinnere mich noch lebhaft der tiefen Bewegung, in der wir Primaner im Winter 1892/93 11 im Deutschen Hause zu Königsberg aus dem Munde dieses großen Künstlers einen Akt anhörten; freilich übertraf dann der Eindruck der Aufführung im Herbst 1894, nach der Freigabe, im Deutschen Theater zu Berlin jenen ersten Vorgeschmack noch bei weitem: Hans Pagay gab den alten Baumert, Hermann Nissen den Dreißiger, Rudolf Rittner den Jäger, Josef Kainz den roten Bäcker, Arthur Kraußneck den alten Hilfe.

Die Weber. Radierung von Käthe Kollwitz.

Aus dem durch Hauptmanns Dichtung angeregten Zyklus.

In namenlos elende Zustände führt das Drama hinein, bei dessen Aufbau Gerhart Hauptmann sich eindringender geschichtlicher Studien nicht entschlagen hatte. Breit entfaltet sich vom kleinsten Zuge her langsam das Problem. Wir sehen jammervolle Gestalten sich vor dem Zahltisch des Fabrikanten hin und her schieben, ihr Gewebe abgeben, ausgeliefert der öligen, innerlich unsicheren Brutalität Dreißigers und der gedankenlosen Härte seiner Beamten. Wir sehen den Knaben, der meilenweit die Webe herbeitragen muß, zur peinlichen Überraschung des Herrn in Ohnmacht fallen. Dann frißt das durch den noch herabgesetzten Bettellohn verhöhnte Elend weiter, in einer halbverfallenen Hütte vegetiert – nicht schlechter als die andern – eine halbverhungerte, zahlreiche Familie. Da erwacht das erste Glimmen in den getretenen Herzen, als der Soldat von draußen zurückkehrt, der eine freiere Welt gesehen hat, der das marklose Ducken der Ärmsten nicht mehr mitmacht. Mit einer organisatorischen Künstlerkraft ersten Ranges wird dieser Funke der Hoffnung immer heller entfacht und gesteigert von dem Augenblick, da zuerst das erschütternde, tränenlockende Weberlied ertönt, bis sich die Gewalt des revolutionären Sturmes wieder und wieder entrollt, bis sie die widerstandsunfähigen Gegner, alles zertrümmernd, vor sich herschiebt. Mit der Kunst intimer Ausmalung, die Hauptmann an den Familiendramen bewährt hatte, flicht er einen feinen Zug nach dem andern ein: die alte Weberfrau, die in kriechender Demut dem pathetisch lügenden Fabrikanten ein Stäubchen vom Rocke wischt; die Spiegelung der Zustände in den Augen eines Berliner Reisenden im dörflichen 12 Kretscham; den Rückfall der aus kleinen Verhältnissen stammenden Fabrikantenfrau in alte Gewohnheit und Redeweise, ihre Flucht an den Hals des Kutschers, als die Rasenden das Haus stürmen; die starre Verwunderung des alten Ansorge, der unter den Genossen als Besitzer einer schuldenbelasteten Hütte der Kapitalist ist, als er sich zwischen Dreißigers Plüschmöbeln findet und sie betasten, sie endlich zerstören darf.

Gerhart Hauptmann (1892). Nach einem Pastell von Max Liebermann.

All solche Dinge tragen zur Gesamtwirkung bei und erweisen zugleich die sorgsamste künstlerische Arbeit – den Ausschlag für die Würdigung und für die Wirkung des Dramas gibt doch die Macht der Darstellung des Ganzen, der aus dem dumpfen Druck gequälter Menschheit hervorbrechenden Katastrophe. Der einzige Weber, der, seines ihm zugeordneten Platzes gewiß, nicht mittut, fällt durch die Kugel der Soldaten, als sollte die Gerechtigkeit dieser Sache der Geusen, der Bettler recht klar hervortreten – sie haben am Ende gesiegt, wenn unser historisches Urteil, das aber nicht aus dem Stück, sondern aus draußen liegenden Überlegungen hervorwächst, auch an die Dauer des Triumphes nicht glaubt.

Wie durch »Vor Sonnenaufgang« Theodor Fontane, wie durch »Hanneles Himmelfahrt« Gustav Freytag, so ward durch die »Weber« Friedrich Spielhagen für Gerhart Hauptmanns Kunst gewonnen.

Siehe, die Schemen, die stummen, sie tranken vom Blut deines Herzens;

Fürchterlich greift nun ihr Schrei mir an das blutende Herz –

so schrieb der Fünfundsechzigjährige an den Zweiunddreißigjährigen. Und als schulweise Ästhetik in den »Webern« den tragischen Helden vermißte, antwortete ihr Spielhagen geistvoll:

Heldlos scheint euch das Stück? Wie denn? Durch sämtliche Akte

Wachsend in riesiges Maß, schreitet als Heldin die Not.

Das war mehr metaphysisch als dramaturgisch gesprochen. In Wirklichkeit vollendete Hauptmann in den »Webern« ein altes, oft umkämpftes Problem. Schiller hatte im »Tell« neben den Helden die Volksmenge als handelnde Einheit, wenigstens andeutungsweise, gesetzt und war in dem großen Grundbau des »Demetrius« gerade hierin sehr viel weitergegangen. Kleists heroisches Bruchstück des »Robert Guiscard« weist in dieselbe Richtung mit seinem wie Meeresbrandung aufwogenden Lagergewimmel. Hebbel ließ in der »Judith« das Volk ganz anders mithandeln, als wir es sonst gewohnt 13 sind, der früh verstorbene Georg Büchner gab gleich Grabbe der Masse eine gewisse Stoßkraft, und Otto Ludwig schuf schließlich in dem Meisterakt der »Makkabäer« eine durch die Masse als solche bewegte dramatische Handlung. Was Ludwig hier begann, hat Gerhart Hauptmann in den »Webern« an einem ganzen großen Drama vollendet: die Masse ist sein dramatischer Held. Die Einzelnen, deren Not und Empfindung wir nach einander kennen lernen, handeln schließlich miteinander als Menge, von einem Drange beseelt, in dem sie mit voller geschichtlicher Wahrheit als Einzelne für die Zeit der großen Leidenschaft untergehen. Es ist schwer, sich eine Zeit vorzustellen, in der dies Drama nicht mehr lebendig sein sollte; an ihm erprobt sich immer wieder die alte Erfahrung, daß dem dramatischen Dichter das Höchste gelingt, wo er ein historisches Geschehen erfaßt, dessen Herzenstakt irgendwo mit dem Herzenstakt der Gegenwart des Schöpfers zusammenklingt. Weit entfernt davon, ein sozialistisches Tendenzstück zu sein, wozu der Unverstand der Zensur und der Partei sie gleichermaßen machen wollten, sind die »Weber« gewiß ein soziales Anklagestück in dem Sinne von »Kabale und Liebe«, von »Maria Magdalena«, von Anzengrubers »Viertem Gebot«, vor allem aber ein mächtiges geschichtliches Drama, von tiefem Gehalt einer mitleidenden Empfindung eingegeben, von einer ganz dramatischen Begabung hingestellt.

Rudolf Rittner als Florian Geyer.

Daß dieser Begabung auch der Humor nicht abging, hatte sie an manchem Vorgang, zumal in den »Einsamen Menschen« erwiesen. Als ein Miniaturbild schiebt sich da die Ehe der Frau Lehmann, der Mietsherrin Brauns, für einen Augenblick in den Rahmen: »Ik ha zu meinem Alten jesagt: Adolf! sach ik, jeh du man in Jottes Namen bei deine Brieder, sach 'k. Bei deine Saufbrieder, sach 'k, jeh du man! . . . Du hast ja jar kee'n Jeist, sach 'k. Wenn du Jeist haben dhätst, sach 'k, denn hätt's du deine Frau un deine Kinder nich in Elend jebracht, sach 'k. Sehen Se, Frau Vockerat, det hab ik em jesagt, un det können Se globen, et is mir durch und durch jejehn. Wie'n 14 Stachel, möcht ich sprechen.« Die komische Wirkung der kleinen Aussprache liegt nicht im Dialekt gegenüber dem Hochdeutsch der anderen, sondern in der glänzenden Färbung der Rede, die zwischen dem Vergnügen an dem eigenen Tratsch und dem wirklich erzählten Unheil hin und her pendelt. Von allem Anfang an hatte Gerhart Hauptmann ja gezeigt, daß er nicht nur den sozialen Zug der Zeit und ihrer Dichtung teilte, er bewies vielmehr seit »Vor Sonnenaufgang« und erst recht mit den »Webern«, daß diese soziale Sehnsucht in ihm bis zur Leidenschaft gesteigert war. Er empfand sich selbst noch durchaus als an das leidende Volk gebunden und verstand das Volk, unter dem er in Dorf und Stadt gelebt hatte, vortrefflich, brauchte den Leuten gar nicht erst, wie Luther sagt, aufs Maul zu schauen, daß er ihren Tonfall verstände. Naturgemäß aber kam er dabei zur humoristischen Lebensdarstellung, die alle großen Kenner und Darsteller des tieferen Volkstums, von Gotthelf, Dickens, Groth, Reuter bis zu Björnson und Anzengruber beherrschen. Und wie Hauptmann durch die beiden Familiendramen vom »Friedensfest« und von den »Einsamen Menschen« zur Schilderung der unteren Schichten, von dem engsten gesellschaftlichen Gebilde zur breiten Entfaltung des Lebens vorgedrungen war, schritt er als Komödiendichter vom »Kollegen Crampton«, der Familienkomödie, zum »Biberpelz«, der Volkskomödie, vor. »Kollege Crampton«, Komödie in 5 Akten, wurde am 16. Januar 1892 zum erstenmal im Deutschen Theater gegeben und zwar mit Georg Engels als unvergleichlichem Darsteller der Titelrolle. Auch hier handelt es sich um ein zerrüttetes Familienleben und eine zusammenbrechende bürgerliche Existenz. Crampton ist Maler, Professor an einer Kunstschule in einer größeren schlesischen Stadt, die an der Oder liegt – also wohl Breslau. Wir haben den Eindruck einer hohen Begabung, die sich vielleicht gelegentlich überschätzt, deren Stärke wir aber aus dem Eindruck auf den jungen Kunstschüler Max Strähler abnehmen können; der trägt den Familiennamen von Hauptmanns Mutter, er wird so wie einst der junge Gerhart vom Unterricht ausgeschlossen, von dem Lehrer aber gehalten – Josef Kainz gab ihm einst 15 die feinen Züge einer vornehmen und liebenswürdigen Jugend. Crampton hat eine (im Stück nicht auftretende, aber durch Gatten und Tochter deutlich reflektierte) adlige Dame geheiratet, mit der er ohne inneren Zusammenhang lebt, nur die jüngste seiner Töchter, Gertrud, hält zum Vater, der sich über die Kälte des Hauses mit der rasch verfliegenden Wärme des Alkohols tröstet. Darunter leidet seine Schaffenskraft, er gerät in niedrige Gesellschaft und führt schließlich ein Leben, das mit seiner amtlichen Stellung und seinem Lehrauftrag unvereinbar ist. Er hat selbst das Gefühl eines unausbleiblichen Zusammenbruchs, und als sein alter Gönner, ein deutscher Herzog, auf dessen Besuch und dessen Kauflust er gerechnet hat, seinem Studio vorübergeht, verläßt er die Schule in Begleitung seines alten Faktotums, des Dienstmanns Löffler. Seine Wohnung ist von Gläubigern versiegelt, die Frau mit den älteren Töchtern zu ihren Eltern gefahren, und Crampton, dessen Entlassung bevorsteht, verbirgt sich in einer abgelegenen Kneipe, wo der Wirt noch borgt und den Künstler als Reklame benutzt. Strähler aber, der Gertruds Hand gewinnt, rettet den Entgleisten mit Hilfe seines klugen kaufmännischen Bruders und entflammt ihn in reineren Verhältnissen zu neuer Arbeit, neuem Lebensmut.

Ida Orloff als Rautendelein.

Aus dem Stoff hätte ein niederdrückendes Bild werden können – Hauptmann hat aber im echten Ton der Komödie die tragischen Elemente so mit Humor verschmolzen, daß der reine Eindruck eines Kunstwerks entsteht, in dem nicht mit dem Leben gespielt wird, sondern in dem das Leben selbst in seiner naturhaften Mischung von Schwerem und Heiterem selbstsicher zu Worte kommt. Crampton prahlt im halben Rausch (den ganzen erspart uns Hauptmanns Stilgefühl hier, wie er ihn uns bei dem Bauern Krause nicht schenken durfte) mit seiner Künstlerkraft; aber als Strähler mit dem ewigen Stürmermut unbedachter und ungerechter Jugend »das bißchen Kunst, das wir heutzutage in Deutschland haben« verächtlich beiseite weist, sagt er ihm »fein«: »Ei, ei, mein Lieber, das hat sein Wesen« – er, der doch eben selbst den Akademiebetrieb verdammt hat. Crampton hat nicht nur Galgenhumor, belügt sich oft selbst und renommiert, sondern er hat auch Lebenshumor – und den verstehen die andern. Als Strähler kommt, den Lehrer aus der Spelunke zu erlösen, fragt er: »Erinnern Sie sich noch meines Bruders, Herr Professor?« Crampton: »Ein dicker Krämer, nicht wahr, mein Lieber?« (In Wahrheit ist er ein feingebildeter Kaufmann.) Max: »Ein dicker Krämer, jawohl, Herr Professor.« Auch wo er hilflos zu versinken scheint, bleibt Crampton immer obenauf, ist das, was man ein großes Kind nennt. Und so bleibt dem Lebensbilde der Ton echter humoristischer Darstellung, und es klingt nicht düster, sondern hoffnungsvoll aus. Denen aber, die in Cramptons wechselnden Schicksalen nur eine Galerie widerlicher Szenen 16 sahen, hat Adolf Bartels in seinem Buch über Hauptmann die klassische Antwort gegeben: »Ja, ja, schön ist das Saufen nicht, aber es kommt vor.«

Else Lehmann als Hanne in »Fuhrmann Henschel«.

Trotz seinen Vorzügen ist das Werk schwächer als die beiden Familiendramen, weil die neben Crampton auftretenden Gestalten außer dem Dienstmann Löffler und einigen Chargen nicht voll durchcharakterisiert, sondern nur angedeutet sind, flächenhaft, nicht rund. Von den Hauptpersonen lebt nur der Professor ganz und gar. Aber auffällig und von vorausweisender Bedeutung ist, daß Gerhart Hauptmann in einer Liebesszene des letzten Aufzugs ganz unvermerkt in einen versartigen Rhythmus verfällt. Gertrud und Max richten das neue Atelier für Crampton ein.

Gertrud. Nein, Max, was wir treiben. Die Schelte, die Schelte! Ich von Papa und Du von der Schwester.

Max. Hu, wie ich mich fürchte!

Gertrud. Ja, stell Dich nur mutig.

Max. Hab' ich was verbrochen?

Gertrud. Nein, wie der sich fromm stellt. Du bist doch bloß schuld dran.

Max. Ich schuld dran? Na, hör mal! Wenn hier jemand schuld ist . . .

Wie von selbst ist der Dichter da aus der Prosa in eine regelmäßige Abwandlung von Hebung und Senkung übergegangen, die aber der naturalistischen Sprache im Grunde nichts nimmt.

Hans Fischer als Schluck, Rudolf Rittner als Jau.

Diese naturalistische Sprache vertiefte sich nun zur feinsten humoristischen Abtönung in der 1893 erschienenen, am 21. September 1893 zuerst gespielten Diebskomödie »Der Biberpelz«, dem komischen Seitenstück zu den »Webern«. Der Drang zur sozialen Erfassung des Volkstums mußte nun noch ausgeschöpft werden durch die Darstellung der im Halbdunkel ringenden Volksschichten im humoristischen Bild ihres ganzen kleinen Lebens, in das die höheren Stände so oder so hineinragen. Die Handlung ist so einfach, wie in keinem der bisherigen Hauptmannschen Dramen. Die Waschfrau Wolff stiehlt zuerst ein paar Raummeter 17 Knüppelholz bei dem Dienstherrn ihrer ältesten Tochter und dann den Biberpelz desselben Mannes; das Wertstück verhandelt sie sogleich an einen rheumatischen Spreeschiffer. Sie weiß aber durch den Humor und die »Deftigkeit« ihrer Aussprache jeden Verdacht so sehr von sich und ihrem Mann abzuwälzen, daß der Bestohlene selbst bei ihr Beistand in seiner Not sucht und, einen der gestohlenen Knüppel in der Faust, dem unbekannten Verbrecher Rache schwört. Der nicht mit Klugheit gesegnete, forsche Amtsvorsteher aber erklärt die brave Wolffen ganz schlank für eine ehrliche Frau, hingenommen von dem Gedanken, einen ihm unsympathischen und politisch verdächtigen Privatgelehrten, des Bestohlenen Freund, »heranzukriegen«. Aber in dieser einfachen Handlung – welche Fülle der Gesichte! Verschlagen, vorteilsgierig, aber ganz natürlich und unbefangen wieder in ihrer eigenen Lebensausdeutung die Waschfrau Wolff, die Beherrscherin ihres Hauses, das sie auf jede Weise schuldenfrei machen will. Jeden weiß sie für sich anzustellen, der Amtsvorsteher ist glücklich, daß seine Frau, unter deren Pantoffel er offenbar steht, diese Waschfrau hat, der Amtsdiener muß ihr in seiner alkoholischen Dämlichkeit die Laterne halten, da sie zum nächtlichen Diebstahl ausrückt, der mißtrauische Ureigentümer des Biberpelzes ihr eine Art Ehrenerklärung geben und die weggelaufene Tochter wieder in den Dienst nehmen. Julius aber, oder wie sie ihn nennt, Julian, ihr Mann, ein Gegenstück zu der Gärtnersfrau Dörr in Fontanes »Irrungen, Wirrungen«, läßt sich unter sein Seelenheil wahrendem Protest jede kleine und große Missetat gern gefallen und steckt den Vorteil ein. Er soll den Leuten zeigen, daß er »Krien« hat (Frau Lehmann in den »Einsamen Menschen« würde es »Jeist« nennen), braucht's aber gar nicht, denn sie hat ja alles. Sie wird die Töchter, die hübsch, faul und luchtern sind, schon auf den Weg zum Gelde bringen, sei's als Dienstboten, sei's mit der »Deklamation«. Dabei schafft und schuftet sie wirklich, läßt sich ehrliche und unehrliche Hantierung sauer werden und hat immer das 18 Bewußtsein, daß man von unten nicht anders nach oben kommen könne. Das alles aber ist so nur möglich in diesem Milieu, in den unfertigen Zuständen eines wachsenden Vororts bei Berlin, wo allerhand neue Elemente sich mit den alteingesessenen zusammenfinden: die Wolffen selbst, ihrer Sprache nach eine gebürtige Niederschlesierin (zuerst von Luise von Poellnitz, dann von Else Lehmann gespielt), ein hereingeschneiter Amtsvorsteher, der sich auf den Charakter der Leute nicht versteht und alles zu übersehen glaubt, es aber in Wirklichkeit in ganz anderem Sinne übersieht; ein sächsischer Rentier; ein jüdischer Schriftsteller, der wie Hauptmann und seine Friedrichshagener Freunde allerlei städtisches Volk, Literaten und Demokraten, bei sich vereint; ein anrüchiger, gescheiterter Forstreferendar, der allein der Wolffen wohl auf die Sprünge kommen könnte, wenn er nicht selbst im Glashause säße – kurz eine bunte Welt, die sich an dem gedachten Hintergrunde der Hauptstadt vorüberschiebt. Aus dem Dorf ist der Vorort geworden, aus dem alten Schulzen ein moderner Amtsvorsteher, die Leute vermieten Sommerwohnungen – aber es ist in der neuen Verfassung nicht zu so tragischem Grundsturz gekommen, wie in Witzdorf durch die Kohlenfunde, es ist nur zu einem gewissen Bruch gediehen, dem eine zähe Lebenstüchtigkeit einigermaßen die Wage hält. Es kommt letztlich keine Bitterkeit auf, denn alles ist beste humoristische Lebensdarstellung, und alles entbehrt zugleich bei zuständlicher Breite nirgends des dramatischen Lebens. Die solange ruhende Überlieferung von Kleists »Zerbrochenem Krug« her wird hier fortgesetzt; auf den Bahnen des Märkers führt der Schlesier Menschen aus der Umgebung Berlins vor, nicht nur mit dem echten städtisch-ländlichen Mischdialekt solcher Gegenden, sondern mit dem klaren Blick für dies schwankende, noch nicht oder nicht mehr festgewurzelte Volkstum.

Luise von Poellnitz und Max Reinhardt (das Ehepaar Fielitz) in »Der rote Hahn«.

Auch mit dieser Komödie war Gerhart Hauptmanns Kraft und Sehnsucht nicht erschöpft, die große soziale Lebenstendenz zu erfassen. Die »Weber« hatten mit einem vernehmlichen Siege der Aufständischen geschlossen. Es galt nun, die Siegesverheißung weiterzuführen, auch da, wo sie weder der gewaltsamen Empörung, wie in den »Webern«, noch der Verschlagenheit, wie im »Biberpelz«, zuteil werden mochte; es galt den Sieg dessen, der hier gedrückt lebt, in die Ewigkeit zu verlegen, in die Heimat der ewigen Rechte,

Die droben hangen unveräußerlich

Und unzerbrechlich wie die Sterne selbst.

Das geschah in »Hanneles Himmelfahrt«, einer Traumdichtung in zwei Teilen, die im Dezember desselben Jahres 1893 wie der »Biberpelz« zuerst zur Aufführung gelangte, und zwar auf der Bühne des Berliner Königlichen Schauspielhauses mit Paula Conrad als Hannele und Adalbert Matkowsky als Lehrer Gottwald.

Gerhart Hauptmann (1899).

In das Armenhaus eines schlesischen Gebirgsdorfes, wo, frierend, scheltend, zankend die Bewohner beieinander sind, schleppt Gottwald die kleine Hanne Mattern, ein vierzehnjähriges Dorfkind, das er aus 19 dem Bache gezogen hat. Mitten in der ganz naturalistisch gezeichneten Umgebung dieses furchtbaren Orts erscheinen nun dem fiebernden Kinde Traumgestalten; zuerst der vertierte Stiefvater, der sie mit Drohungen aus dem Bette scheucht, sodaß die Krankenschwester das Kind vor dem Feuer zusammengebrochen findet. Dann die blasse, geisterhafte Gestalt der toten Mutter, die gute Botschaft vom Heiland bringt, dessen Ruf Hannele in den freiwillig gesuchten Wassertod getrieben hat. Die Mutter kündigt neue Gäste an, und verzückt sieht das fromme Hannele Engel erscheinen, die nun, unter Musikklängen, sprechen:

Auf jenen Hügeln die Sonne,

Sie hat dir ihr Gold nicht gegeben.

Das wehende Grün in den Tälern,

Es hat sich für dich nicht gebreitet.

Das goldene Brot auf den Äckern,

Dir wollt es den Hunger nicht stillen.

Die Milch der weidenden Rinder,

Dir schäumte sie nicht in den Krug.

Die Blumen und Blüten der Erde,

Gesogen voll Duft und voll Süße,

Voll Purpur und himmlischer Bläue,

Dir säumten sie nicht deinen Weg.

Man empfindet, wie über die persönliche die allgemeine soziale Mitleidsempfindung gebreitet ist, verwandt dem Aufschrei in Richard Dehmels »Arbeitsmann«:

Wenn wir Sonntags durch die Felder gehn,

mein Kind,

Und über den Ähren weit und breit

Das blaue Schwalbenvolk blitzen sehn,

O dann fehlt uns nicht das bißchen Kleid,

Um so schön zu sein, wie die Vögel sind:

nur Zeit.

Dann aber folgt in »Hanneles Himmelfahrt« eine jenseitige Verheißung von wundervollem Klang aus Engelsmund:

Wir bringen ein erstes Grüßen

Durch Finsternisse getragen;

Wir haben auf unsern Federn

Ein erstes Hauchen von Glück.

Wir führen am Saum unsrer Kleider

Ein erstes Duften des Frühlings,

Es blühet von unsern Lippen

Die erste Röte des Tags.

Es leuchtet von unsern Füßen

Der grüne Schein unsrer Heimat;

Es blitzen im Grund unsrer Augen

Die Zinnen der ewigen Stadt.

Dann wieder kommt aus Märchenerinnerungen Hanneles der Dorfschneider mit Brautkleid, Schleier, Kranz und gläsernen Pantoffeln, die Schulkinder und das ganze Dorf, ja die Armenhäusler erkennen in Hannele, wie sie geschmückt im Sarge liegt, eine Heilige. Endlich aber stoßen Mattern und ein Fremder am Sarge zusammen. Der Fremde trägt die Züge des Lehrers, des einzigen, der je dem 20 armen Hannele gut war und dem ihr Kinderherz gehört. Der Fremde »kommt vom Vater und geht zum Vater«, aber auch vor seinen Heilandsblicken bleibt der Maurer verstockt und schwört mit der Lüge, Hannele habe ihn bestohlen, Gottes Strafgericht auf sich herab; da er plötzlich in ihren Händen eine leuchtende Himmelsschlüsselblume erblickt, stürzt er fort, sich zu erhängen. Der Fremde aber führt Engel über Engel zu Hannele, löst Leib und Seele von Niedrigkeit und gebietet den Himmlischen, die Arme, Reiche nun zu allen Herrlichkeiten des Paradieses zu geleiten, die er selbst ausmalt. Unter dem Chorgesang der Engel:

Wir tragen dich hin, verschwiegen und weich,

Eia popeia ins himmlische Reich –

verschwinden Traum und Erscheinung, Hannele liegt auf dem Bett, und der Arzt stellt trübe nickend fest, daß das Kind gestorben ist.

Titelbild von Heinrich Vogeler zum »Armen Heinrich«.

. Ich nannte die Zeichnung der Insassen des Armenhauses und ihres Gehabens naturalistisch. Scharf gefaßt, läßt sich ja nun der Begriff des Naturalismus nur auf die Darstellung ganz wirklicher Dinge des Lebens anwenden, nur in diesem Sinn galt er von der ganzen dramatischen und erzählenden Dichtung, die seit Holz und Schlaf einige Jahre in Deutschland herrschte und zu der auch Gerhart Hauptmanns Werke bis in diese Zeit gehören. Vor der dramatischen Schilderung eines Traumes kann man nur mit Einschränkung von Naturalismus sprechen, weil es sich da um im letzten unprüfbare und unwägbare Dinge handelt. Wendet man aber das Wort auf die Steigerung an, die in der Handlung des »Hannele« liegt, so ist es ganz am Platze; denn dieses wiederholte Hinübergleiten aus dem nüchtern »wirklichen« Leben in die Sphäre der Träume und den Rückfall in die Enge hat Hauptmann dem Leben aufs feinste abgelauscht; ähnliches war andeutungsweise in der knappen Geschichte des wortkargen Bahnwärters Thiel und, mit Hinweis auf die Vorboten religiösen Wahns, an dem merkwürdigen Apostel einer anderen, 1890 geschriebenen novellistischen Skizze versucht worden. Das Übrige tat eine ohne Zagen die Schwingen hebende Phantasie.

Paula Conrad als »Frau Flamm«.

Diese Phantasie war von dem heißen Mitleid des Herzens einst zu dem großen Bilde der armen Weber entflammt worden. Einzelne Beurteiler haben in dem wuchtigen Werk das eigentlich Tragische vermißt und den Grund dafür darin gefunden, daß soziale Not als etwas stets so oder so Abstellbares nicht tragisch sei, nicht gleichzusetzen mit jener unausweichbaren Verstrickung, die in sich selbst den Keim einer nur tragischen Lösung trage. Ich halte das weder mit Bezug auf die »Weber« noch überhaupt für zutreffend. Die »Weber«, in denen allerdings eine nicht für ewig gesetzte Not lebt, sind ja gar keine Tragödie, bedeuten (ein »Schauspiel«, kein Trauerspiel) nicht den tragischen Untergang eines Volksteils, sondern sein Aufraffen aus schwerer Bedrückung zur Befreiung. Sie sind so wenig eine Tragödie wie der »Wilhelm Tell«. Aber es ist nicht grundnotwendig, daß soziale und nationale Not stets ohne letzte tragische Vollendung erscheint. Sie wird immer dann echt tragisch ohne jede Einschränkung, wenn ihr die Möglichkeiten 21 fehlen, aus sich selbst heraus zur Freiheit zu gelangen, – nicht weil die Gegner stärker sind, sondern weil in ihr ein nicht heilbarer innerer Bruch steckt, der die Niederlage herbeiführt. Das ist der Fall von Goethes »Egmont«; nicht durch die Klugheit der Margarete von Parma und die unerbittliche Härte Albas unterliegen die Niederländer, sondern weil ihre besten Männer innerlich widerstandsunfähig sind, ihr Bürgertum lahm und satt ist. Das ist tragisch, wenn wir auch – außerhalb der Dichtung – gelernt haben, daß später einmal Holland von Spanien frei wird; und die Weber bleiben im Gegensatz dazu ein sieghaft endendes Volk, wenn wir auch von späterer Unterwerfung wissen. Und tragisch in sich war auch – trotz der viel später folgenden Befreiung – der deutsche Bauernkrieg ums Jahr 1525, jener Stoff, den Gerhart Hauptmann ergriff, als er, drei Jahre fast nach dem »Hannele«, 1896 mit seinem »Florian Geyer« hervortrat; die erste Aufführung mit Rudolf Rittner in der Titelrolle geschah am 7. Januar 1896 im Deutschen Theater. In der Geschichte weiter zurückschreitend, empfand er in der Erhebung des Bauernstands jener heimatlichen Weberrevolution ganz verwandte Leidenschaften und ganz verwandte Zustände.

Rudolf Ritter als armer Heinrich, Irene Triesch als Ottegebe in »Der arme Heinrich«.

In doppeltem Sinne ging Hauptmann freilich diesmal andere Wege als bei den »Webern«. Dort hatte er die Voraussetzungen des Aufstandes breit gegeben, zwei Akte lang das Elend der Leute zu uns sprechen lassen – im »Florian Geyer« sind wir gleich mitten im Kampfe, sehen zuerst die Ritter und Fürsten, dann die Bauern selbst in der Fehde. Und während in den »Webern« nach Aufschrift und Führung des Dramas die Menge selbst der Held ist, auch die Gegenspieler nur als wenige für viele stehen, wollte Hauptmann hier den Hauptmann der Bauernschaft, Florian Geyer, den schwarz geharnischten Kämpfer, in den Mittelpunkt rücken. Hier aber schlug sich der Naturalist mit seinen eigenen Waffen. Das neue Drama mit der genauen Beobachtung jedes einzelnen Zuges hatte zu einer intimen und liebevollen Ausmalung und Feststellung der Umgebung, des Milieus geführt; seine Gestalten standen nicht in freier Luft, nicht in geschichtlich oder landschaftlich nur angedeuteten Zuständen, sondern in unverrückbaren Beziehungen 22 zum Größten und Geringsten um sie her. Bei Gerhart Hauptmann sahen wir demgemäß, wie in »Vor Sonnenaufgang«, den »Webern«, »Kollege Crampton«, »Hanneles Himmelfahrt« das schlesische, im »Friedensfest«, den »Einsamen Menschen«, dem »Biberpelz« das brandenburgische Milieu mit großer und belohnter Treue gegenständlich gemacht wurde. Immerhin kamen diesem Bemühen nicht nur die eigene Anschauung und (für die »Weber«) die Familienüberlieferung des Dramatikers entgegen, sondern auch das Bewußtsein, mit seinen Stoffen in der Nähe unserer Tage oder in diesen selbst zu wohnen – sollte doch der »Biberpelz« gar zur »Septennatszeit« spielen, also in einem Zeitabschnitt, der ganz wenige Monate umfaßt und übrigens für uns heute recht wesenlos geworden ist. In das Hauptjahr des Bauernaufstandes mußte Hauptmann sich aber selbst erst einleben und empfand über dem Studium wohl immer klarer die Notwendigkeit, im Stile des neuen Milieudramas auch jene Zeit bis ins kleinste auszugestalten. Was Schillers genialer dramatischer Blick rasch erfaßte und treffsicher in den einen Lagerakt und die erste Hälfte der »Piccolomini« verlegte, um dann die Arme für das Heroendrama freizubekommen – die Schaffung der Voraussetzungen für den Helden, das füllt bei Hauptmann fast das ganze sechsaktige Stück. So haben wir denn öfters das Gefühl, daß Florian Geyer für uns erstickt in der Unmenge der ihn umgebenden Gestalten – das Personenverzeichnis zählt außer ihm und Marei, seiner, Kleists Käthchen verwandten, aber düsteren Seeleneigenen nicht weniger als einundfünfzig benannte und vierundzwanzig unbenannte, einzeln sprechende Menschen, sodaß Hauptmann sich genötigt sah, jedem Aufzug noch eine besondere Liste der Handelnden voranzustellen. Allerdings – wo Florian Geyer auftritt, ist er eine mächtige Gestalt, heldenhaft, streng gegen sich und andere, von einem Hauch geheimnisvoller Anziehung und Abstoßung umwittert, deutlich und frei gesinnt, voller Zorn gegen die Ungerechtigkeit der Standesgenossen, voller Mitgefühl mit der gequälten Menge, voll großer Gedanken über den Augenblick und seine Wirrnis hinaus. Aber er entgleitet uns immer wieder, und von den Mitspielern, soweit sie mehr hervortreten, gilt Ähnliches: Tellermann, sein Feldhauptmann, der hingerissene alte Rektor Besenmeyer, Karlstatt, die beiden Grumbachs, Mann und Frau, die Lagerdirne Marei, der Schäferhans, der Geyer erlegt, – sie alle fesseln uns im Augenblick, jedoch sie entschlüpfen uns zu rasch, als daß wir anteilvoll bei ihnen verweilen könnten. So bleibt es denn dabei, daß die eigentliche Tragik in den Bauern selbst liegt, in ihrer Unfähigkeit, den Kampf durchzuführen. »Wißt ihr,« sagt Geyer in einer großen Szene, »was ihr getan habt? Den besten Handel, die edelste Sache, die heiligste Sache . . . eine Sache, die Gott einmal in eure Hand geben hat und vielleicht nimmer – in euren Händen ist sie gewest wie ein Kleinod im Saustall . . . Ein jeder von euch hat gedacht wie der Narr in der Komödie: Ich sollt billig König sein. Hanswürste seid ihr gewesen und Pöweldiener.« Sie verschmähen es in der protzigen Eifersucht ihrer Führer, sich ein Haupt mit unbeschränkter Vollmacht zu wählen, sie schlagen unaufhaltsam los, wo sie abwarten sollten, sie zerstören in der lange niedergehaltenen Wut sich selbst den Sieg – Freigewordene, die nicht wie die Männer der Urkantone nur nach alter Satzung zu greifen brauchen, sondern noch unfähig sind, ein neu Gesetz über sich zu stellen oder durch einen Geyer stellen zu lassen.

Aber auch dieses Motiv, das wohl im »Geyer« den Keim von Hauptmanns dramatischer Idee bildete, ist nicht zu voller Entfaltung gereift. Das Ganze schwankt zwischen Massendrama und Heroendrama, wirft uns hin und her, reißt uns aber nicht in einheitlichem Schwunge mit. Prachtvolle Szenen sind dazwischen: Die schon das künftige Bröckeln vordeutende Einung in der Kapitelstube zu Würzburg, die Einkehr des todwunden Tellermann und des todmüden Karlstatt und Geyers Abschied im Wirtshaus zu Rotenburg, Geyers Tod auf dem Grumbachschen Schloß Rimpar – Szenen, aus denen es schimmert wie blutige Schwerter und blutige Zeit. Im ganzen ist, besonders gegenüber der angestauten Wucht der 23 »Weber«, des Zerfließenden zu viel, es bleibt ein halbdeutlicher Freskozug haften, in dem nicht alles mit gleicher Kraft durchgeführt ist, der mehr eine Stimmung als eine Anschauung in uns zurückläßt, wenn wir das Erlebte mit geschlossenen Augen wieder wecken wollen. Die Echtheit der Sprache haben Germanisten gepriesen, die Echtheit des Milieus bezweifeln wir nicht, wir er kennen auch den Wunsch, nicht zu idealisieren, den Bauern werden die wüsten Prahlhänse nicht erspart, den brutalen Herren steht ihr eigener Standesgenosse Florian Geyer gegenüber – schließlich aber vermissen wir nicht die Größe, doch die dramatische Einheit, den zum Ziele gelangenden konstruktiven Stil.

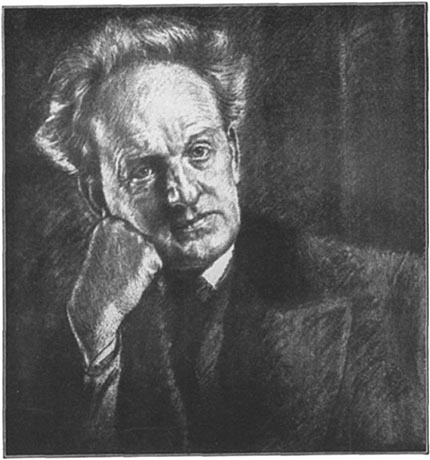

Gerhart Hauptmann (1906).

Nach alledem war es kein Wunder, daß Hauptmann mit diesem Trauerspiel zum erstenmal vergeblich um Geltung rang; vielleicht lag der Grund für die stilistische Unsicherheit aber tiefer, nämlich darin, daß Gerhart Hauptmann, sich selbst wohl unbewußt, schon andere Wege eingeschlagen hatte. Auf ihnen zeigt ihn das deutsche Märchendrama, das am Ende desselben Jahres 1896 erschien: »Die versunkene Glocke« – ganz im Gegensatz zum »Geyer« brachte es Hauptmann den größten Bühnenerfolg seines Lebens, nicht nur in Berlin, wo Josef Kainz, Agnes Sorma, Hermann Müller und Luise von Poellnitz am 2. Dezember die Hauptrollen spielten. In die Heimatberge, die seine Jugend hüteten, führt der Dichter hier hinein, zwischen ihnen erlebt der Glockengießer Heinrich den Unheilssturz mit der Kirchenglocke, die der Waldschrat, eine Gestalt Böcklinscher Färbung, auf dem Weg zur Bergkirche in den See poltern läßt. Unter dem Kamme des sagenvollen Gebirges findet er Rautendelein, das elbische Wesen, das ihn von Weib und Kind nach oben verlocken hilft; da oben will er den neuen Wunderbau türmen, den er nie beenden wird, er, der ewig Unbehauste, dem doch nur ein schwaches Menschenherz im Busen wohnt. Das bricht und sehnt sich, ohne nach dem neuen Bau zu fragen, nur nach dem Todestrunk aus den Zauberbechern,

Als tief im See geschah, was nie geschah:

Als eines toten Weibes starre Hand

Die Glocke suchte und die Glocke fand, 24

Und wie die Glocke, kaum berührt, begann

Ein Donnerläuten, brausend himmelan

Und rastlos brüllend, einer Löwin gleich,

Nach ihrem Meister schrie durchs Bergbereich.

Gerhart Hauptmann (1907). Steinzeichnung nach dem Leben von Karl Bauer.

Gestalten Böcklinscher Färbung leben überhaupt hier neben den erdenhaften Bewohnern des Dorfes, Märchenzauber und Märchenhumor, Elfenzartheit und Koboldsgier. Aber nicht deshalb, weit Märchenmotive hier dargestellt waren, bedeutete die »Versunkene Glocke« einen Umschwung in Hauptmanns Entwickelung, – denn dem gemeinen Sinne nach Unwirkliches hatte ja »Hanneles Himmelfahrt« schon gebracht. Aber das soziale Mitleidsmotiv, das Gerhart Hauptmanns bisherige Schöpfungen bestimmt hatte, wandelt sich hier zum individuellen. Es ist dies Märchendrama ein rechtes Übergangsstück, redselig, oft zu breit, nicht ohne Längen im Einzelnen, manchmal ferner der sicheren Gegenständlichkeit im Realen, die noch Hanneles Träume durchdrang. Aber es führt doch weiter; es zeigt einmal lyrische Gaben seines Dichters in stärkerer Verinnerlichung als bisher und führt dann das Mitleiden mit dem Einzelnen zum erstenmal nachdrücklich in die Mitte des dramatischen Bildes. Indem es den Glockengießer Heinrich ganz anders aus der Wirklichkeit heraushebt, als das fiebernde Hannele, stellt es die Märchenwelt objektiv um den Menschen herum, die aus der Maurerstochter Fieberträumen doch subjektiv gestaltet ward. Die »Versunkene Glocke« zeigt den Menschen einmal ganz abgezogen von seinen sozialen Bedingungen, wie ihn der Nickelmann beschreibt:

Der Mensch, das ist ein Ding,

Das sich von ungefähr bei uns verfing.

Von dieser Welt und doch auch nicht von ihr.

Zur Hälfte – wo? wer weiß! – zur Hälfte hier.

Einsam steht er im Kampf mit sich und seiner Sehnsucht:

Mit Schmachterarmen langt es nach dem Licht.

Und Heinrich selbst sagt von sich:

Ich bin der Sonne ausgesetztes Kind,

Das heim verlangt –.

Ganz versinnbildlicht erscheint das neue Motiv in den Worten, die wiederum der Nickelmann, aus dem Feuchten emporgestiegen, spricht, als ein Tropfen aus Rautendeleins Augen auf dem Brunnenstein liegt:

Ein schöner Diamant.

Blickt man hinein, so funkelt alle Pein

Und alles Glück der Welt aus diesem Stein.

Man nennt ihn Träne.

Nur ganz von fern noch, und, bezeichnend genug, in den Formen eines unklaren Baus lugt das Soziale in dies Märchendrama, das Hauptmann in den 25 Sagenschluchten unter Rübezahls Zepter heimisch zeigt.

Gerhart Hauptmann und sein Sohn Benvenuto auf der »Salzburg« bei der Überfahrt von Triest nach Griechenland 1907.

Und in den altvertrauten Gefilden, die er so ganz kannte und deren Menschen er so oft erfaßt hatte, blieb Hauptmann auch auf dem neuen Weg einer neuen Entwicklung zunächst ansässig und suchte ihren Bewohnern naturalistischen, märchenhaften, humoristischen Ausdruck. »Fuhrmann Henschel« (1898) bedeutete eine Rückkehr zu dem Stoffe des »Bahnwärters Thiel«. »Es war, als trüge er etwas in sich, wodurch er alles Böse, was sie ihm tat, reichlich mit Gutem aufgewogen erhielt« – diese knappe Charakteristik Thiels trifft auch auf den ungeschlachten, grundgutmütigen, bei aller äußeren Rauheit herzensfeinen Henschel zu. Auch er heiratet zum zweitenmal; sein Weib bringt Unfrieden in sein Herz und Schande über sein Haus: daß sie das Kind erster Ehe zu Tode gebracht habe, bleibt unbewiesen, klar aber, daß sie den Gatten betrügt und mit seinem guten Ruf sein reines Bewußtsein vernichtet. Während aber Thiel das Weib, das sein Leben vergiftet hat, tötet, geht Henschel – und das zeigt Hauptmann um so viel reifer und innerlicher geworden, – seinem ganzen Charakter treu, schweigend aus der Welt, tief schuldbewußt im Andenken an das halbabgezwungene Versprechen, die Zweite nicht zu heiraten, das er seiner ersten Frau gegeben. Er sühnt nach dem strengsten eigenen Gesetz die eigene Schuld. Und nur er, seine Auseinandersetzung mit Tat und Leiden, nicht seine sozialen Verhältnisse sind der Gegenstand dieses sehr geschlossenen, knappen, psychologisch feinen, freilich etwas engen Stücks. Wieder sehen wir in Hauptmann den alten Drang, alle künstlerischen und menschlichen Möglichkeiten seines Problems zu erschöpfen. Hieß es früher, Menschen untereinander durch alle Verflechtungen ihres Lebens von der Familie und tragischem Kampf der Klassen bis zum lustspielhaften Krieg der List zu verfolgen, so gilt es ihm nun, den armen Einzelnen in seinem Kampf um Leben und Tod darzustellen. Mehr oder minder sind die neuen Gestalten alle »der Sonne ausgesetzte Kinder«, nicht mehr sozial bedingt, sondern bei aller Echtheit inmitten des Lebens voll individueller Konflikte. »Schluck und Jau« (1900), ein viel zu breit ausladendes »Spiel zu Scherz und Schimpf« steht zum »Henschel« wie der »Biberpelz« zu den »Webern« – in humoristischer Ausdeutung der verirrte Einzelne unter den vielen. Denn das erscheint in dem ungefügen, an Humor im Grunde armen, in der Zeichnung der Charaktere blassen Komödienstück als das einzig Wesentliche für Hauptmanns Entwickelung, daß er den aus Shakespeares »Zähmung der Widerspenstigen« überkommenen burlesken Zwischenspielgedanken zu einem ganzen Drama ausgestaltet hat – um der beiden armen Kerle Schluck und Jau willen. Was der tiefere Sinn der ganzen, altbekannten Vermummung des trunkenen Bettlers in Gewand und Umgebung eines Fürsten hier bedeuten soll, bringt einer der 26 vielen Sprecher des Dramas heraus, indem er sagt:

Da wir den Dingen, die uns hier umgeben

Nicht näher stehn als eben Träumen und

Nicht näher also wie der Fremdling Jau –

So rettet er aus unserm Trödlerhimmel

Viel weniger nicht als wir in sein Bereich

Der Niedrigkeit.

Es kommt nicht mehr auf die gesellschaftlichen Gegensätze an, sondern auf die Empfindung des Einzelnen, ob er nun zufällig Landstreicher oder Fürst sei. Die Traumhaftigkeit alles Lebens schlägt durch und gibt sich tragikomisch insbesondere in der am besten gelungenen Gestalt der Dichtung, Schluck, der, zu jedem Spaß bereit, immer gleich im Schauspiel die Wirklichkeit hat, ein guter Kerl und in seiner Erniedrigung nie ohne das Gefühl einer leisen, unverlierbaren seelischen Würde.

Szenenbild aus »Griselda« (Schluß der ersten Szene. Originalzeichnung von W. Zehme.

Markgraf Ulrich (hat Griselda blitzschnell an beiden Gelenken gefaßt): »Was? Nun sollst du erfahren, daß ein Mann kein Weib, und ein Weib kein Mannsbild ist.«

Tod und Leben, – darum geht es nun, Tod und Leben nicht für irgend eine große Sache, wie in den »Webern« und »Florian Geyer«, oder weil ein falscher Drang die Liebe an die soziale Theorie verraten hat, wie in »Vor Sonnenaufgang«, sondern Tod und Leben schlechthin als das Problem, dem kein einziger von uns entgeht, das sind die Angelpunkte dieser neuen Dramenreihe Hauptmanns, seit der Glockengießer Heinrich sich selbst den Tod trank in den geheimnisvollen Bechern der alten Waldprophetin, Rautendeleins Großmutter. Am reinsten klingt das durch in dem Meisterstück, das nun das Ringen der letzten Jahre krönte, »Michael Kramer« (1900). Äußerlich ist dies Drama dem »Kollegen Crampton« verwandt, es spielt in den gleichen Kunstschulkreisen der gleichen schlesischen Stadt, und das Thema ist noch einfacher. Ein großer, tief in sich arbeitender Künstler hat einen etwas verwachsenen, hochbegabten, aber auf Abwegen wandelnden Sohn, den er mit äußerer Strenge und zutrauender Menschlichkeit vergeblich zu sich zurückzuziehen sucht. Arnold – zuerst von Friedrich Kayßler dargestellt – ist ganz entbrannt für ein ziemlich niedrig stehendes Mädchen, wird von deren Liebstem und seiner Kneipgesellschaft bis aufs Blut gehänselt 27 und gereizt und rennt, als man ihm unter Mißhandlungen den Revolver entrissen hat, in den Fluß. Diese einfache Handlung aber weiß Hauptmann so zu vertiefen, daß hier, über die vorhergehenden Dramen hinaus, die volle Wandlung des Ringens um Tod und Leben ins Transzendentale erfolgt.

Hörn Se, wenn einer die Frechheit hat,

Den Mann mit der Dornenkrone zu malen –

Hörn Se, da braucht er ein Leben dazu.

Hörn Se, kein Leben in Saus und Braus:

Einsame Stunden, einsame Tage,

Einsame Jahre, sehn Se mal an.

Hörn Se, da muß er mit sich allein sein,

Mit seinem Leiden und seinem Gott.

So spricht Michael Kramer in Worten, die unvermerkt und unabgeteilt in Rhythmen hinübergleiten wie die heiteren Liebesworte des anderen Künstlerstücks. Da mahnt er den Sohn, in die Wahrheit zurückzukehren aus dem Leben der Lüge; »Oder meinst du vielleicht, Gott entzieht sich dir, weil du kurzsichtig bist und nicht gerade gewachsen? Du kannst so viel Schönheit in dir haben, daß die Gecken um dich wie Bettler sind.« Und wie es von der Glocke Meister Heinrichs heißt: »Sie klingt euch wieder, Meister«, – so weiß Michael Kramer Bescheid um manche Worte – »sie werden auch nur zuzeiten lebendig, im Alltagsleben bleiben sie tot.« Vor der Leiche des Sohnes aber steigert sich das Trauerspiel, vielleicht das geistig Reifste, was Hauptmann geschaffen hat, bis zur großen Auseinandersetzung eines fehlbaren und fehlenden, aber ganzen und ganz einsamen Menschen mit Gott und dem Leid in der eigenen Brust: »Der Tod ist die mildeste Form des Lebens, der ewigen Liebe Meisterstück« – worüber die Witzblätter sich gern lustig machen durften.

Gerhart Hauptmann.

Skulptur von Curt Gitschmann.

Noch einmal wird das so errungene innere Wissen erwiesen, am »Roten Hahn« (1901), einer Komödie, noch dazu einer Fortführung des Stoffes aus dem »Biberpelz« – an Stelle der Diebereien begeht die Wolffen, jetzt verehelichte Fielitzen, (zuerst wieder von Luise von Poellnitz dargestellt) am eigenen Hause Brandstiftung, um die Versicherungssumme in die Hände zu bekommen. Und doch, wie anders! War die Diebeskomödie die humoristische Auffassung des die »Weber« heroisch durchziehenden Motivs, so haben wir hier die komödienhafte Abwandlung des Konflikts aus »Michael Kramer«. Die sozialen Gegensätze des »Biberpelzes« treten kaum mehr hervor, das Völkchen hat sich mehr schlecht als recht aufeinander eingelebt, aber die alte Wolffen gibt dem unsauberen Emporklimmen die letzte Begründung, da auch sie Todesahnung über alle Gegensätze hinausführt: Wozu das Kämpfen und Zanken unter uns Kleinen, wenn wir doch 28 mal alle gleich sind – das ist der Grundton, und auch ihr und ihrer Umgebung erscheint schließlich der Tod als die mildeste Form des Lebens nach dem immer in kleinlichen Stößen hin und her gerüttelten irdischen Dasein. »Nun schweigt sie sich aus« – so knapp wird hier der Friede gezeichnet, den auch diese Seele endlich in anderen Breiten gewinnt.

Gerhart Hauptmann in seinem Arbeitszimmer.

Freilich steckt sehr viel mehr Zustandsschilderung, lose aneinandergereihtes Leben als dramatischer Gang in dieser Komödie, und steckt auch im »Armen Heinrich« (1902); in dieser, dem Gedächtnis des zu früh verstorbenen Bruders Georg gewidmeten »Deutschen Sage« strebte Hauptmann danach, alter Neigung treu, sein Problem historisch abzuwandeln, in Anrankung an das Epos Hartmanns von Aue. Wie der eben noch glänzende und nun aussätzige Heinrich – am Wiener Burgtheater gab ihn Kainz – über den egoistischen Drang zu körperlicher Gesundung sich zu einer hohen Liebe hin läutert, die für sich kein Opfer will – das ist der eigentliche Grundgedanke des Stücks. Ottegebe, seines Pachters Tochter, will für ihn den Tod leiden, und ihm ist in der Stunde der Entscheidung Leben und Tod gleich, da er erkennt, was sie für ihn tun will und was er sie nicht tun lassen darf. »Schrankenlos dehnt sich das Himmlische« nun aus seiner Brust, »mit Glanz durchschlagend deines Kerkers Wände«. Freilich sehen wir nur den Rückstoß von dem Stärksten, das des Dramas Kreis umschließt – von der entscheidenden Stunde beim Wunderarzte; und so ist dies Versdrama um seiner lyrischen Reize willen am meisten unter Hauptmanns Dramen das, was man ein Lesedrama nennt, es verlangt nicht so stark nach der Bühne, wie so viele andere, wie vor allem auch das nächste, »Rose Bernd« (1903). Mannigfach sind die Fäden, die von diesem Schauspiel (dessen Titelrolle in Berlin Else Lehmann, jetzt die erste Hauptmanndarstellerin, in Hamburg Adele Doré verkörperte) zum »Fuhrmann Henschel« zurückführen, zu dem Rose in bestimmtem Sinne ein weibliches Gegenstück ist.

Gerhart Hauptmann mit seinen beiden Söhnen in Santa Margherita bei Rapallo.

Schuldlos, halb schuldig, wird sie zur Kindesmörderin, wie er zum Selbstmörder und Thiel zum Mörder. Nicht die soziale Stellung, sondern ihre eigene Hilflosigkeit, vor allem ihre Mutterlosigkeit, die ja im »Hannele« schon vorklingt, ihr Bedürfnis nach Wärme und Anschmiegung reißen sie in die Gewalt des Stromes, der sie dann bis zum Verbrechen weiterträgt.

Und immer seinem Gesetz getreu, führte nun Gerhart Hauptmann, was ihn leidenschaftlich beschäftigte, noch einmal märchenhaft ganz in fremde Welten hinauf in dem Glashüttenmärchen »Und Pippa tanzt« (1906), dem ein nur halb durchgearbeitetes Nachtstück »Elga« (1905), die Dramatisierung einer Grillparzerschen Novelle, vorangegangen war. Mit dem 29 intimen Realismus des »Hannele« wächst in »Pippa« zunächst ein wirkliches, derbes Erlebnis auf – der tanzenden Pippa Vater, ein italienischer Glasmacher, wird vor einer Gebirgsschenke nach einem Streit wegen falschen Spiels erstochen. Dann aber gipfelt alles ins Märchen hinein – was die »Versunkene Glocke« begonnen hatte, wird vollendet. Es wird noch einmal und mit höherem Sinn um Tod und Leben gerungen, und sie alle stehen gegeneinander: der Direktor, der derbe Erdenfreund, der einen sinnlichen Phantasiereiz braucht; der zentaurenhafte alte Riese Huhn, Nickelmann auf dem Trockenen, der in der Elfengestalt Pippas ein von ihm abgestoßenes und ihm doch verwandtes Leben spürt; der wandernde Handwerksbursche mit der Dichtergabe deutscher Wald- und Märchenromantik, der in Pippa seine Träume Leben werden sieht – und sie dazwischen, Rautendelein verwandt, aber zerbrechlich wie das edelste Glasgefäß, das Venedigs Meisterkunst hervorgebracht hat. Sie tanzt für sie alle, tanzt doch für jeden anders, weil sie jeder mit anderen Augen sieht – und wie der Nachtwandler im Todessturz vom Dach fällt, wenn man ihn anruft, zerbricht ihr Leben mit dem Glase in der Hand des alten Waldunholds. Den blindgewordenen Dichter, der sich jetzt schauend glaubt, führt ein Stummer hinaus aus der hochgelegenen Hütte in den Schnee des Gebirges, auf die Wanderschaft in die Wunderstadt der Lagunen. Und zurück bleibt der alte Wann, Michael Kramer ins Mystische emporgehoben, der dem irdischen Direktor auf dessen Worte: »Ich brauche immer den äußeren Reiz« die Antwort gibt: »Nun, was die Wollust 30 der großen Ehrfurcht in Schwingungen hält, das, denk' ich, ist auch einer.«

Die »Pippa« bedeutet den Abschluß dieser neuen Hauptmannschen Entwickelung. Was er seitdem gegeben hat, läßt manch altes Motiv noch einmal schauen, hat ihn aber zunächst nicht weitergeführt. Das harmlose, oft zu harmlose Lustspiel »Die Jungfern vom Bischofsberg« (1907) bringt uns am Schluß eine reizende, sommerliche Abendstimmung, eine holde Mondscheinszene von verschwebendem Reiz, wenn vier Paare auf dem Gartenhügel singend mit Lampions »ins Blaue, ins Dunkle, ins Weite hinein« schreiten. »Kaiser Karls Geisel«, ein Legendenspiel, (1908) ist wieder ein Drama, das mehr von Reflexen als von Handlung lebt und in dem wir zum erstenmal bei Hauptmann etwas wie eine Einwirkung ungesunder Zeitströmungen erblicken, ohne daß sie doch dichterisch durchdrungen und eine Auseinandersetzung des Lebens mit ihnen gesucht worden wäre. Wie rasch freilich so etwas an diesem Dichter abgleitet, lehrte gleich die »Griselda« (1908). In diesem glücklichen, heiteren, oft glücklich derben Drama wird das Magdmotiv des »Armen Heinrichs« in komödienhafter Verwendung des Griseldisstoffs wieder aufgenommen. In einer überaus feinen Szene sehen wir Griselda, die jungvermählte Gräfin, auf Geheiß des Liebsten in der seidenen Gesellschaft wieder die bäuerliche Sense gebrauchen; in dem ergreifenden Schluß umfängt der geläuterte Graf, der auf den Arzt und das eigene Kind überglühend eifersüchtig war, die scheuernde Magd zu einem neuen und höheren Glück. Die Tragikomödie von den »Ratten« (1911) scheint anzudeuten, daß Gerhart Hauptmann noch einmal auf breiterem Boden zu den sozialen Problemen seiner älteren Stücke zurückkehren will. Aber der Versuch, in der glänzend gegebenen Atmosphäre einer Berliner Mieterkaserne Proletariat und Gesellschaft durcheinander zu bringen, gelangt nur bei den kleinen Leuten zum Ziel, die mit alter Echtheit herausgebracht sind und unter denen die Frau John hervorsticht, eine jener einsamen Gestalten, die eine bestimmte Sehnsucht – hier die nach einem Kinde, und wär's ein gekauftes – bis zum Wahn, bis zum Freitod verfolgen.

Der Wiesenstein, Gerhart Hauptmanns Haus in Agnetendorf im Riesengebirge.

Daß Hauptmann Szenen zu einem Wiedertäuferdrama geschrieben hat, würde 31 auch in die Richtung des »Geyer« und der »Weber« deuten; mehr noch zeigt es vielleicht an, daß er tiefer und häufiger noch als früher religiösen Erlebnissen nachdenkt. Nach dem »Apostel« und »Hanneles Himmelfahrt« wies schon das Bruchstück »Das Hirtenlied« (1898, veröffentlicht 1906) darauf hin, und in der schönen, sich hymnisch steigernden Beschreibung einer griechischen Reise »Griechischer Frühling« (1908) lebte die fromme, zu Ehrfurcht und Anbetung des aus der Ferne unbekannt zu uns Sprechenden bereite Seele eines unter diesem Himmel doppelt empfänglichen Künstlers.