|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die letzte Lebensperiode. – Kurzes Schwanken hinsichtlich der Wahl eines neuen Stoffes. – Schwester Christophine und Schwager Reinwald. – Die Uebersiedelung nach Weimar, zunächst für die Wintermonate, beschlossen. – Haushaltslage. – Ankunft einer kleinen Karoline. – Die Malteser. – Schwere Erkrankung Lotte's. – Umzug nach Weimar. – Revolutionärer und contrerevolutionärer Aberwitz. – Krähwinkelig. – Bearbeitung des Macbeth. – Maria Stuart. – Wiederum im Gartenhaus am Leutrabach. – Was ist Poesie und wer ist ein Poet? – Die Jungfrau. – Neue dramatische Pläne. – Im Körner'schen Weinbergshaus zu Loschwitz. – Der Triumph in Leipzig. – Zelter bei Schiller. – Das Mittwochskränzchen und eine Kotzebue'sche Intrigue. – Dramaturgische Experimente. – Eigen Dach und Fach. – Der Adelsbrief. – Eine Trauerzeit. – Die Braut. – »Eine verwünschte Acclamation.« – Unter Kriegsleuten. – Serenade und Morgenständchen zu Lauchstädt. – Schiller und der König von Schweden.

Wir treten in die letzte Lebensperiode unseres Dichters, deren Anfang durch die Vollendung des Wallenstein bezeichnet wird. Er stand jetzt in der Vollreife seines Geistes. Seiner Kraft und seiner Ziele bewußt, war er auch des Erfolges gewiß. Denn die einzelnen Stimmen des Tadels, welche gegen seine große Tragödie ohnehin mehr nur flüsternd als laut sich vernehmen ließen, verstummten vor dem rauschenden und herzlichen Beifall, welchen die Nation ihm entgegentrug. Aber er hätte müssen nicht Schiller sein, wenn ihm auch nur einen Augenblick beigekommen wäre, auf den errungenen Lorbeern ausruhen zu wollen. Der Blick des Genius ist nach vorwärts gerichtet und Thätigsein, Streben, Wirken sein Element. Hinsichtlich des Gebietes seiner Wirksamkeit konnte jetzt kein Zweifel mehr aufkommen. Sein Beruf als dramatischer Dichter, als Tragöde war, wie für das Publicum, so auch für ihn selbst auf immer entschieden. Nur in Betreff der Stoffwahl fand noch ein Schwanken statt. Wir sahen, daß Schiller zu Anfang des Jahres 1798 sich entschlossen hatte, nur noch geschichtliche Stoffe zu wählen, und damals hatte er gegen Göthe geäußert, daß er große Lust hätte, die Geschichte Julian's des Apostaten dramatisch zu behandelnSchiller muß sich längere Zeit mit diesem Vorsatz getragen haben, denn in dem fraglichen Schreiben an Göthe vom 6. Januar 1798 spricht er davon als von einer »alten« Idee.. Unmittelbar nach dem Abschluß des Wallenstein war er jedoch anderen Sinnes, denn er bekannte unterm 19. März 1799 dem Freunde: »Neigung und Bedürfniß ziehen mich zu einem frei phantasirten, nicht historischen, und zu einem bloß leidenschaftlichen und menschlichen Stoff; Soldaten, Helden und Herrscher habe ich für jetzt herzlich satt.« Dies war aber nur eine vorübergehende Laune und seine Aufmerksamkeit wandte sich sofort wieder der Geschichte zu. Am 20. April war Wallenstein's Tod in Weimar aufgeführt worden, am 25. April kehrte der Dichter nach Jena zurück und schon am folgenden Tage finden wir ihn mit dem Thema der Maria Stuart beschäftigt, welches ihm ja bereits vor Jahren, in der Einsamkeit von Bauerbach, anziehend nahegetreten war. Unterm 8. Mai schrieb er an Körner: »Jetzt bin ich Gottlob wieder auf ein neues Trauerspiel fixirt« – womit nur Maria Stuart gemeint sein kann; denn wenn auch zu dieser Zeit der Gedanke, die Malteser ernstlich vorzunehmen, flüchtig aufgetaucht war, so wurde er doch rasch wieder fallen gelassen und ein dritter tragischer Stoff, der Warbek, erregte erst im August die Aufmerksamkeit Schiller'sS. Schiller's Brief an Göthe vom 20. August 1799. Daß er in Weimar davon gesprochen haben mußte, nach dem Wallenstein zunächst die Malteser auszuführen, erhellt aus der Zuschrift der Herzogin Luise vom 21. Oktober 1799 an den Dichter. Die Herzogin sagt darin, sie würde es bedauern, wenn Schiller »dieses schöne Unternehmen« aufgeben würde.. Am 10. Mai bezog er mit seiner Familie wieder das Gartenhaus am Leutrabach und er erhielt daselbst den Besuch Göthe's, der ihn zu seiner neuen Arbeit gewiß sehr ermunterte. Hatte der Freund doch bei einer früheren Gelegenheit gegen Schiller bemerkt, »es scheine ihm beim dramatischen Dichter durchaus nothwendig, daß derselbe oft auftrete und die Wirkung, die er gemacht, immer wieder erneuere.« Unser Dichter las damals, wie um sich durch den Contrast in seinen dramaturgischen Grundsätzen zu befestigen, Corneille und Racine. Jener mißfiel ihm, wie er sagte, »der Armuth der Erfindung, der Magerkeit und Trockenheit in Behandlung der Charaktere, der Kälte in den Leidenschaften, der Lahmheit und Steifigkeit im Gange der Handlung wegen.« Den Racine fand er »ohne allen Vergleich dem Vortrefflichen viel näher, obgleich er alle Unarten der französischen Manier an sich trägt und im Ganzen etwas schwach ist.« Unterm 4. Juni meldete er an Göthe, daß er sich, obgleich das Schema zur Maria Stuart noch nicht vollständig entworfen sei, doch sofort an die Ausführung des ersten Acts gemacht habe.

Ein paar Wochen später begrüßte er seine Schwester Christophine und ihren Mann bei sich, allein die »imperfectible enge Vorstellungsweise des fleißigen, nicht ganz ungeschickten Philisters« von Schwager bereitete ihm, wie er Göthe unterm 25. Juni merken ließ, nicht eben viel Unterhaltung. Ueberhaupt macht sich in dieser Zeit an unserem Dichter mitunter ein gewisser Rigorismus fühlbar, um nicht zu sagen eine gewisse Rücksichtslosigkeit, den hohen Maßstab, welchem er sich selbst unterwarf, auch an Andere zu legen. Wenn aber herbe Aeußerungen von der eben berührten Art zu der gewohnten Herzensgüte Schiller's im Widerspruch zu stehen scheinen, so ist es wohl gestattet, zur Ausgleichung desselben an die Reizbarkeit zu erinnern, welche eine leider unausbleibliche Folge fortwährender Kränklichkeit zu sein pflegt. Im Hochsommer sehen wir des Dichters Entschluß, nach Weimar überzusiedeln, wenigstens für die Wintermonate, zur Reife gediehen. Die zwingenden Motive legte er seinem Freunde Körner unterm 9. August dar, wo er schrieb: »Weil ich mich für die nächsten sechs Jahre – (ach, diese Zeitbestimmung war eine ominöse!) – ganz ausschließend an das Dramatische halten werde, so kann ich es nicht umgehen, den Winter in Weimar zuzubringen, um die Anschauung des Theaters zu haben. Dadurch wird meine Arbeit um Vieles erleichtert werden und die Phantasie erhält eine zweckmäßige Anregung von Außen, da ich in meiner bisherigen isolirten Existenz Alles, was ins Leben und in die sinnliche Welt treten sollte, nur durch die höchste innere Anstrengung und nicht ohne große faux-frais zu Stande brachte.« Am nämlichen Tage theilte er auch Göthe seinen Entschluß mit und dieser schrieb umgehend zurück: »Es ist keine Frage, daß Sie unendlich gewinnen würden, wenn Sie in der Nähe eines Theaters sein könnten. In der Einsamkeit steckt man diese Zwecke immer zu weit hinaus.« Der Freund war auch behülflich, in Weimar ein passendes Quartier auszumitteln, und da Charlotte von Kalb gerade im Begriffe stand, die von ihr innegehabte Wohnung aufzugeben, so miethete Schiller dieselbe zu dem jährlichen Zins von 122 Reichsthalern. Er setzte unterm 1. September von seiner Absicht, nach Weimar zu ziehen, auch den Herzog in Kenntniß. Der Fürst billigte den Entschluß und sprach in seiner Antwort die Hoffnung aus, den Dichter »recht oft sehen und ihm mündlich die Hochachtung und Freundschaft beweisen zu können, die er für ihn hege.« Die Herzogin Luise schrieb ihm ebenfalls in gütigster Weise, die »angenehme Aussicht auf einen näheren Umgang mit ihm mache ihr viele Freude.« Endlich wurde bei dieser Veranlassung die Besoldung Schiller's um 200 Thaler erhöht und wir erhalten einen Einblick in seine Haushaltslage, wenn er am 8. Oktober an seine Mutter schreibt: »Wir werden nach Weimar ziehen und den Winter dort zubringen. Ich habe Geschäfte dort und der Herzog will mich dort haben; er hat mir deßwegen auf eine sehr schmeichelhafte Weise meine Besoldung verdoppelt, so daß ich jetzt 400 Thaler von ihm habe, jährlichen Gehalt. Es ist freilich noch ein kleiner Theil dessen, was unsere Wirthschaft jährlich braucht, indessen ist es doch eine große Erleichterung und das Uebrige kann ich durch meinen Fleiß, der mir wohl bezahlt wird, recht gut verdienen. Wir stehen uns jetzt doch, mit dem, was uns meine Schwiegermutter jährlich gibt, auf etwas über 1000 Gulden Reichsgeld; dies nehme ich ein, ohne Etwas dafür zu thun, und 1400 Gulden, die ich noch außerdem brauche, habe ich noch alle Jahre durch meine Bücher verdient.« Man ersieht hieraus, daß das Budget des Dichters zwar ein deutschbürgerlich-bescheidenes, doch aber nicht ein allzu knappes war. Freilich darf dabei nicht übersehen werden, daß die Aufbringung desselben geistige Anstrengungen erforderte, welche der kränkliche Körper Schiller's unmöglich lange auszuhalten vermochteIch gestehe, nicht recht zu wissen, was ich daraus machen soll, wenn Göthe im directen Widerspruch mit Schiller's Brief an seine Mutter vom 8. Oktober und mit Karl August's Schreiben an Schiller vom 11. Novbr. 1799 am 18. Januar 1827 gegen Eckermann äußerte: »Der Herzog bestimmte Schillern bei seiner Hieherkunft einen Gehalt von jährlich 1000 Thalern und erbot sich, ihm das Doppelte zu geben, im Fall er durch Krankheit verhindert sein sollte, zu arbeiten.« Da an einen vorsätzlichen Irrthum nicht zu denken ist, bleibt nur die Annahme eines sehr beträchtlichen Gedächtnißfehlers. Aber es macht doch einen recht schmerzlichen Eindruck, wenn Göthe fortfährt: »Schiller lehnte dieses letztere Anerbieten ab und machte nie davon Gebrauch. »»Ich habe das Talent – sagte er – und muß mir selber helfen können.«« Nun aber, bei seiner vergrößerten Familie in den letzten Jahren, mußte er der Existenz wegen jährlich zwei Stücke schreiben, und um dieses zu vollbringen, trieb er sich, auch an solchen Tagen und Wochen zu arbeiten, in denen er nicht wohl war. Sein Talent sollte ihm zu jeder Stunde gehorchen und zu Gebote stehen. Dies aber zehrte an seiner Gesundheit und war auch den Productionen selbst schädlich. Denn was gescheidte Köpfe an seinen Sachen aussetzen, leite ich aus dieser Quelle her. Alle solche Stellen, von denen sie sagen, daß sie nicht just sind, möchte ich pathologische Stellen nennen, indem er sie nämlich an solchen Tagen geschrieben hat, wo es ihm an Kräften fehlte, um die rechten und wahren Motive zu finden. Ich habe vor dem kategorischen Imperativ allen Respect; ich weiß, wie viel Gutes aus ihm hervorgehen kann, allein man muß es damit nicht zu weit treiben, denn sonst führt diese Idee der ideellen Freiheit sicher zu nichts Gutem« . . . Alles ganz wahr und schön. Göthe betonte nur den Umstand nicht stark genug, daß Schiller unter allen Umständen dem kategorischen Imperativ folgen, d. h. arbeiten mußte, um zu leben. Das war ja eben der Jammer!.

Zu Anfang Septembers war der Dichter in seiner neuen Tragödie bis zu der berühmten Szene vorgeschritten, wo die beiden Königinnen zusammenkommen. Er machte jetzt eine Pause, weil der Musenalmanach für das kommende Jahr seine Thätigkeit forderte. In Rudolstadt, das ihm recht ans Herz gewachsen war, holte er sich frische Stimmung und Stärkung, welche letztere ihm bald nach seiner Heimkehr von diesem kurzen Ausflug sehr vonnöthen war. Denn ihm stand ein trüber Spätherbst bevor. Am 11. Oktober gab Lotte ihrem Gatten ein Töchterlein. Die Niederkunft war schwer, doch glücklich von statten gegangen, die »chère mère« kam zur Pflege der Tochter von Rudolstadt herüber, am 15. Oktober wurde die Neugeborene auf die Namen Karoline Henriette Luise getauft und Alles schien so glücklich sich anzulassen, daß Schiller freien Geistes den Plan seiner Malteser-Tragödie ausarbeitete, »um dem Herzog sogleich bei seiner Ankunft in Weimar etwas Bedeutendes vorzulegen.« Dieser Plan, wie wir ihn aus den gesammelten Werken kennen, ließ allerdings etwas »Bedeutendes« erwarten: er ist vielleicht das Erhabenste, was unser Dichter im tragischen Fache ersonnen, und wir haben daher höchlich zu beklagen, daß er nicht zur Ausführung gekommen. Möglich, daß dem Dichter durch das traurige Ereigniß, welches störend in diese Beschäftigung eingriff, die ganze Sache verleidet wurde. Denn am 23. Oktober mußte er in sein Notizenbuch schreiben: »An diesem Tage ist Lolo sehr krank geworden.« Die Wöchnerin war von einem heftigen Nervenfieber ergriffen und schwebte mehrere Tage zwischen Leben und Tod. Am 25. Oktober schrieb Schiller an Göthe: »Ich habe in diesen Tagen sehr gelitten, wie Sie wohl denken können; doch wirkte die heftige Unruhe, Sorge und Schlaflosigkeit nicht auf meine Gesundheit, wenn die Folgen nicht noch nachkommen. Meine Frau kann nie allein bleiben und will Niemand um sich leiden als mich und meine Schwiegermutter. Ihre Phantasieen gehen mir durchs Herz.« Der Freund schrieb zurück: »Unsere Zustände sind so innig verwebt, daß ich das, was Ihnen begegnet, an mir selbst fühle. Ich wünsche Nichts sehnlicher als bald etwas Tröstliches von Ihnen zu hören.« Das Tröstliche ließ aber mehrere Wochen auf sich warten. Erst Mitte Novembers erhielt die Kranke Besinnung und Sprache wieder; doch machte von da an ihre Genesung so rasche Vorschritte, daß am 3. Dezember der Umzug der Familie nach Weimar stattfinden konnte. Welche innige Anhänglichkeit sie in Jena zurückließ, zeigt ein Brief, welchen Frau Griesbach am Tage des Umzugs an den Dichter schrieb. »Ich war so gewohnt, mit Ihnen zu leben – hieß es darin – daß mir jedesmal die Thränen in die Augen kommen, wenn Eins von uns fragt: Wie mag es jetzt bei Schiller's gehen?«

Es ging zunächst recht leidlich. Lotte hatte sich wieder vollständig erholt, die Kinder gediehen fröhlich, und nachdem das Hauswesen in ein regelrechtes Geleise gelenkt war, konnte man sich auch den wohlthätigen Einflüssen der Weimarer Geselligkeit überlassen. Der Dichter war von den Fürstlichkeiten mit Achtung und Theilnahme, von der Weimarer Gesellschaft mit Zuvorkommenheit aufgenommen worden. Mit Papa Wieland stellte sich unschwer wieder ein freundliches Verhältniß her, mit Göthe kam Schiller täglich zusammen und häufig war der Herzog der Dritte in diesem kleinen Kreise. Daß der Verkehr mit Schwager Wolzogen und Schwester Karoline ein geschwisterlich-vertraulicher war, braucht kaum bemerkt zu werden: die beiden Familien machten so zu sagen nur eine aus. So kam das Ende des Jahres heran, zugleich das Ende eines Jahrhunderts. Man beabsichtigte, das neue, das neunzehnte mit einem künstlerisch ausgedachten Feste zu begrüßen, und Schiller betheiligte sich lebhaft an diesem Plan, welcher zu Neujahr 1801 ausgeführt werden sollte. Allein nicht nur fehlten die Mittel, etwas Großartiges herzustellen, sondern es fehlte auch die rechte Festlust. Und woher hätte sie wohl kommen sollen? War doch die politische Lage so, daß jeder Denkende schwerste Schicksale für Deutschland und Europa befürchten mußte. In Frankreich war die Anarchie gebändigt, aber um welchen Preis! An die Stelle einer zuletzt ganz in sich zerfallenen Demokratie hatte sich ein Gewaltherrscher gesetzt, der das Genie und den Willen hatte, dem Erdtheil mit dem Schwerte die Gesetze einer unersättlichen Eroberungsgier vorzuschreiben. Und welche Hoffnungen auf Widerstand konnte diesem Bedrohlichen gegenüber das zerklüftete Vaterland bieten? Keine. Preußen, durch die Betheiligung Friedrichs des Großen an der ersten Zerreißung Polens auf die abschüssige Bahn der »Freundschaft« mit Rußland um jeden Preis hineingerathen, hatte sich durch den Basler Frieden förmlich vom Reiche losgesagt, allerdings nicht ohne begründetes Mißtrauen gegen Oestreich, welches dann seinerseits durch den Friedensschluß von Campo Formio aller Welt kundgab, daß es außer Standes sei, fürder eine deutsche Reichspolitik aufrecht zu erhalten. Als bei dieser Gelegenheit der Schlüssel des Reichs, Mainz, den Franzosen überliefert wurde, da stieß ein deutscher Publizist, Görres in seinem »Rothen Blatt«, den höhnischen Jubelruf aus: »Die Integrität des Reichs ist zertrümmert! Bürger, Mainz ist unser! Es lebe die Frankenrepublik! Am 30. Dezember 1797, am Tage des Uebergangs von Mainz, starb zu Regensburg in dem blühenden Alter von 955 Jahren, 5 Monaten, 28 Tagen, sanft und selig an einer gänzlichen Entkräftung und hinzugekommenem Schlagfluß, bei völligem Bewußtsein und mit allen Sacramenten versehen, das heilige römische Reich, schwerfälligen Andenkens.« Dieser Wahnwitz zeichnet die ganze Situation, deren Trostlosigkeit um Nichts gebessert wurde, wenn auf der andern Seite die contrerevolutionäre Angst in Deutschland nicht selten zu unglaublichen Aeußerungen von Knechtssinn ausschlug. Der gute alte Gleim, durch diese Angst völlig zum Kinde geworden, ließ damals Reimereien ausgehen, die mit zum Sklavenhaftesten gehören, wodurch unsere edle Sprache jemals entweiht worden istNachdem z. B. Gleim Ludwig den Sechszehnten aus eigener Machtvollkommenheit canonisirt hat, ruft er aus:

»Er ist mein Heiliger! Da seht, vor seinem Bilde

Lieg' ich und bet'« . . .

Er hat aber nicht nur einen Heiligen, sondern auch eine Heilige, die Czarin Katharina II., und er vergeht fast vor Sehnsucht, ihres Anblicks zu genießen:

»Von fern nur, insgeheim nur sehen möcht' ich dich!

Ergötzen mich an den gepries'nen Zügen

Des menschenfreundlichstenGesichts.«

Bei einem Heiligencult dieser Art ist selbstverständlich die ganze französische Staatsumwälzung eitel Teufelswerk:

»Die Hölle hat sich aufgethan.

Daran ist nicht der kleinste Zweifel.«

In patriotischer Ekstase stellt Gleim dem revolutionären Frankreich das loyale Deutschland gegenüber und ruft aus:

»Von unsern deutschen Fürsten spricht

Selbst die Verleumdung Böses nicht.

Sie sind, was unsre Weisen wollen,

Daß es die Fürsten sei'n« . . .

Man sieht, der gute Alte hatte keine Zeit gehabt, sich um die Erlebnisse eines Schubart, eines Seume zu bekümmern. Auch die Zeiten Friedrich Wilhelm's II. und der Gräfin Lichtenau scheint er übersehen zu haben. Doch nein, das anzunehmen, hieße ihm Unrecht thun. Denn er bildete sich offenbar Etwas darauf ein, ein Knecht mit Bewußtsein und Methode zu sein, und er gibt auch ganz naiv den Grund dieser Liebhaberei an. In einer seiner Reimereien läßt er einen Jakobiner und einen Sklaven mit einander verhandeln, Der Erstere will den Letzteren zur Freiheit bekehren, was aber dieser sich ein für allemal verbittet, denn, sagt er: –

»Ich lebe nur für meinen Herrn, bei Gott und meinem Leben!

Ich muß der Wahrheit Zeugniß geben:

Ich bin sein Sklave gern,

Er macht mich täglich satt!«. Also Mangel an politischem Verstand und wahrem Patriotismus, Maßlosigkeit, Aberwitz hüben und drüben. Es ist leicht zu begreifen, daß unser Dichter, die Lage von Europa überschauend, in seinem Liede »zum Antritt des neuen Jahrhunderts« auf die Frage: »Wo öffnet sich dem Frieden, wo der Freiheit sich ein Zufluchtsort?« nur die Antwort fand: »Ach, umsonst auf allen Länderkarten spähst du nach dem seligen Gebiet, wo der Freiheit ewig grüner Garten, wo der Menschheit schöne Jugend blüht« – und daß er, »aus des Lebens Drang fliehend,« resignirt »in des Herzens heilig stille Räume« zurücktrat, in die Welt der Ideale, wo es wenigstens eine »Freiheit in dem Reich der Träume« gab und »das Schöne im Gesang« blühte. Fast möchte man auch bei dieser Gelegenheit die Gemeinde der Idealgläubigen von damals abermals um die Leichtigkeit beneiden, mit den realen Zuständen sich abzufinden. Und doch hat hinwieder diese ganze schöngeistige Weimarer Gesellschaft Etwas an sich, was uns, welchen denn doch Deutschland aus einem bloß »geographischen« Begriff allmälig zu einer sittlichen Idee geworden, nicht sehr angenehm berührt. Im Hinblick auf diese Gesellschaft wandelt uns manchmal das Gefühl an, als hätten sich die Mitglieder derselben recht absichtlich die Augen verbunden, um nicht zu sehen, was in der Welt vorging, und zuweilen muß Einem, wenn Männer wie Göthe und Schiller sich in Dutzenden von Billeten über literarische und theatralische Armseligkeiten wichtig ergehen, während die größten Ereignisse einer verhängnißvollen Zeit nicht mit einem Worte berührt werden, dies Alles doch recht krähwinkelig vorkommen. Der ehrliche und einsichtsvolle Knebel hatte nicht ohne Grund schon 1797 mißmuthig geschrieben: »In Weimar hat man über politische Sachen gar kein Urtheil.« Wenn Göthe, der wie für Geschichte so auch für Politik kein Organ besaß, über den Patriotismus des Dichters so sich äußerte, wie früheren Ortes berührt worden, so hatte er von seinem Standpunkt aus unzweifelhaft recht. Aber dabei kann man sich des Gedankens nicht erwehren, daß in dieser Richtung sein Einfluß auf Schiller, wenigstens für eine Zeit lang, kein wohlthätiger gewesen sei. Schiller war nicht dazu gemacht, sich in die reine, man möchte sagen vornehm-abstracte Kunstsphäre zu verschließen. Es ist ihm auf die Länge auch gar nicht heimelig darin gewesen. Denn in ihm war neben dem künstlerischen auch das staatsbürgerliche Element mächtig und er empfand daher das Bedürfniß, unmittelbar auf seine Zeitgenossen zu wirken. Er besaß den Instinct des Propheten, des Völkerlehrers, und wenn er diesen Drang für eine Weile den reinkünstlerischen Interessen zum Opfer brachte, so hat er denselben doch am Ende seiner Laufbahn wieder vollkräftig walten lassen.

In den ersten Monaten des neuen Jahrhunderts finden wir den Dichter mit der Bearbeitung des Shakspeare'schen Macbeth für die Bühne beschäftigt. Das Repertoire der »idealen« Bühne verlangte gebieterisch Bereicherung und durch diesen Umstand wurden Göthe und Schiller allmälig in ein dramaturgisches Experimentiren hineingedrängt, welches manchen Mißgriff zur Folge hatte. Göthe hatte sich herbeigelassen, Voltaire's Mohammed zu übersetzen, wohl nicht ohne Rücksicht auf Herzog Karl August, welcher in Folge frühester Gewöhnung auch jetzt noch, nach dem Erscheinen des Wallenstein auf der Bühne, das Heil des deutschen Theaters von der Rückkehr zu den Traditionen der französischen Classik erwartete. Daß die beiden Freunde zeitweilig darauf eingingen, mag mit auf Rechnung der antikisirenden Richtung zu setzen sein, welche sie als Gegengewicht gegen die platte Natürlichkeit der Iffland-Kotzebue'schen Schule cultivirten. Trotzdem sieht man den bekannten Stanzen, welche Schiller an Göthe richtete, als dieser die Voltaire'sche Tragödie auf die Bühne brachte, recht wohl das Unbehagen an. Im Grunde widersprechen auch die schönen Verse überall sich selber, wenn der Dichter sagt, der Deutsche könne muthig einen selbstgepflanzten Lorbeer zeigen und der Franke dürfe uns nicht Muster werden, weil aus seiner Kunst kein lebendiger Geist spreche, aber dennoch solle derselbe ein »Führer zum Besseren« sein und die oft entweihte Szene von »der Natur nachlässig rohen Tönen« reinigen. Es ist charakteristisch, daß, während Göthe sich zum Voltaire wandte, um dem theatralischen Bedarf zu genügen, Schiller in der nämlichen Absicht zum Shakspeare griff. Aber seine Bearbeitung des Macbeth ist kein MeisterstückSchiller wußte das selbst recht wohl. Als er seine Bearbeitung des Macbeth am 16. Juni 1800 an Körner sandte, schrieb er dazu: »Freilich macht er gegen das Original eine schlechte Figur.«. Seine sehr mangelhafte Kenntniß der englischen Sprache, welche ihn zwang, sich doch hauptsächlich mit den unzulänglichen Uebersetzungen von Wieland und Eschenburg zu behelfen, war noch nicht so sehr vom Uebel wie das Colorit, welches er dem großen Briten aufzwang. Hier mußte das Antikisiren ganz am unrechten Platze sein: man vergleiche nur die Schicksalsschwestern des Schiller'schen Macbeth mit den Witches des Shakspeare'schen.

Mit Befriedigung sehen wir die beiden Freunde von solchen im Ganzen verfehlten Versuchen wieder zu selbstständigen Arbeiten zurückkehren. Göthe in Fortführung des Faust schickte sich an, die Helena auftreten zu lassen, und Schiller nahm die Maria Stuart wieder auf. Neben dieser Arbeit her lief die Ordnung und Durchsicht seiner Gedichte, deren erste Sammlung Ende Juli's 1800 druckfertig war und auch im laufenden Jahre noch erschien. Gegen das Frühjahr zu brachte aber ein mehrwöchentlicher harter Krankheitsanfall seine Thätigkeit ins Stocken. Noch zu Ausgang des März beklagte er sich gegen Körner, daß seine Kräfte noch sehr weit zurück seien, daß er an heftigem Husten leide, die Treppen nur mit Mühe steige und nur mit zitternder Hand schreibe. Um ihm den stärkenden Genuß der Landluft zu verschaffen, hatte der Herzog die Güte, ihm einen Aufenthalt im Schloß Ettersburg anzubieten, und hier wurde im Laufe des Mai in stiller Waldeinsamkeit die Maria Stuart zu Ende geführt. Die Vorbereitungen zur Aufführung wurden rasch betrieben, obgleich die bekannte Communionsszene im fünften Act eine Klippe derselben zu werden drohte. War doch selbst Göthe'n, wie er unterm 12. Juni dem Freunde schrieb, »nicht wohl dabei zu Muthe.« Aber der Dichter blieb fest und bei seinem hohen Begriffe von dem Theater als einer sittlich-religiösen Anstalt konnte und mußte er es bleiben. »Vorgestern – meldete er unterm 16. Juni an Körner – ist die Maria Stuart gespielt worden und mit einem Succeß, wie ich ihn nur wünschen konnte.« Es war ein heißer Sommer und eine Weimarer Dame, welche über die erste Aufführung der Tragödie berichtet hat, erinnerte sich, daß der 14. Juni ein besonders schwüler Tag gewesen sei. Das hielt indessen das Publicum nicht ab, sich ins Theater zu drängen und geduldig bis nach 10 Uhr darin auszuhalten. Unsere Berichterstatterin setzt als Augenzeugin hinzu, das erste Urtheil über dieses Stück sei nicht durchaus günstig gewesen. Man habe es in der Form, im dramatischen Effect zwar noch gelungener gefunden als den Wallenstein, aber daneben habe man ungern idealische Gestalten, wie Max und Thekla, vermißt und an der Zankszene zwischen den beiden Königinnen und noch mehr an der Abendmahlsszene habe Mancher Anstoß genommenCäcilie im Weimars-Album, S. 147–55.. Entschiedener war der Beifall zu Lauchstädt, wo die Weimarer Truppe das Stück am 3. Juli wiederholte. Man schlug sich da förmlich um die Billets zu der Vorstellung und zuletzt war es vergeblich, diese, welche ursprünglich 8 Groschen kosteten, auf 3 Thaler hinaufzusteigern, weil in dem vollgepfropften Saale schlechterdings Niemand mehr Platz hatte.

Festgestellt dürfte sein, daß Maria Stuart eine der wirksamsten Tragödieen der modernen Literatur ist; aber als historisches Drama angesehen, unterliegt das Gedicht begründetem Tadel. Schiller hat, indem er nach Vollendung des Wallenstein, wie oben berührt worden, nach einem »bloß leidenschaftlichen und menschlichen Stoff« verlangte, einen Fehlgriff gethan, als er trotzdem die Geschichte der berühmten oder berüchtigten Königin von Schottland wählte. Das bloß Menschliche und Leidenschaftliche überwiegt in der That in diesem Trauerspiel das Historische weit, zu weit. Daher die allerdings genial angelegte Glorification Maria's, daher die Vorliebe, mit welcher Mortimer behandelt ist, eine Figur, welche an den jugendlichen Sturm und Drang der Räuber erinnert, daher die schiefen Lichter, welche auf Elisabeth fallen. Die geschichtliche Situation ist in eine menschliche umgesetzt, d. h. an die Stelle der tragischen Motive, welche sich aus dem Kampfe der zwei in den beiden Königinnen verkörperten Prinzipien, des Katholicismus und des Protestantismus, ergeben sollten, ist als tragisches Agens die Nebenbuhlerschaft von zwei leidenschaftlichen Frauen gerückt. Carlyle hat daher nicht ohne Grund die Idee der Maria Stuart, im Vergleich mit dem Wallenstein, eng und beschränkt genannt. Den gerügten historischen Mangel zugegeben, wird man aber nicht viel dagegen einzuwenden haben, wenn Frau von Staël die Maria Stuart das planmäßigste und rührendste deutsche Drama nannte. Gibt doch selbst A. W. Schlegel zu, die Tragödie sei »mit großer Gründlichkeit und Kunstfertigkeit construirt« und es sei darin »Alles so weislich abgewogen,« daß man schwerlich Etwas werde verrücken können ohne das Ganze in Unordnung zu bringen. Endlich gesteht auch Schlegel, der ausgesprochene Widersacher des Dichters, daß die Wirkung »unfehlbar« sei. In Wahrheit, mit hoher Kunst weiß der Dichter in dieser Dichtung die Leidenschaften zu einem tobenden Sturm anschwellen zu machen, um dann mit noch höherer sie verschweben und versäuseln zu lassen. Die Art, wie Maria auf dem Wege der Religion zur Versöhnung mit sich und der Welt gelangt, ist unvergleichlich schön, und daher ist es auch schwer zu begreifen, wie man an der Abendmahlsszene Anstoß nehmen konnte. Ein äußerlicher Cultact ist hier mit den geheimsten Regungen der Seele wundervoll vermittelt und keine Hand fühlt sich versucht, den Glorienschein anzutasten, welcher das Haupt Maria's auf ihrem Gange zum Schaffot umgibt. Was schließlich den Vorwurf angeht, daß Schiller in diesem Drama mit dem Romanismus schöngethan habe, so ist derselbe unendlich lächerlich; denn das Gedicht gehört ja zu den furchtbarsten Streichen, die jemals gegen Rom geführt wurden.

Schon zu Ende des Juli war unser Dichter wieder an einer neuen Arbeit. Es ist, als hätte er geahnt, daß seine Zeit gemessen sei und daß er sich beeilen müsse. »Das Mädchen von Orleans ist der Stoff, den ich bearbeite – schrieb er am 28. Juli an Körner. Der Plan ist bald fertig und ich hoffe binnen vierzehn Tagen an die Ausführung gehen zu können. Poetisch ist der Stoff in vorzüglichem Grade, so nämlich, wie ich mir ihn ausgedacht habe, und in hohem Grade rührend. Mir ist aber angst vor der Ausführung, eben weil ich sehr viel darauf halte und in Furcht bin, meine eigene Idee nicht erreichen zu können.« Am 14. August flüchtete sich Schiller vor der in der Stadt herrschenden Hitze für einige Tage nach Ober-Weimar hinaus, konnte aber, daselbst in den Tumult einer Bauernhochzeit hineingerathen, zu keiner rechten Arbeitsstimmung kommen. Im September fuhr er mit Meyer nach Jena hinüber, Göthe zu besuchen, der während der ganzen Zeit, welche der Hof in Wilhelmsthal verbrachte, in dem »lieben alten närrischen Nest« weilte und dort seine Helena schuf. Der Winter verlief unter stillem Musendienst. »Ich habe das alte Jahrhundert thätig beschlossen – schrieb der Dichter unterm 5. Januar 1801 an Körner – und meine neue Tragödie, ob es gleich etwas langsam damit geht, gewinnt eine gute Gestalt. Schon der Stoff erhält mich warm; ich bin mit dem ganzen Herzen dabei.« Am 10. Februar konnte er die drei ersten Acte Göthe vorlegen und am 5. März ging er bei heiterem Wetter nach Jena, um dort in der Stille seines Gartenhauses sich zur Beendigung seines Werkes zu sammeln. In dieser Einsiedelei, welche um so mehr eine solche war, da er Frau und Kinder in Weimar zurückgelassen, hielt er sich fleißig an die Arbeit und ärgerte sich daneben über Herder's »Adrastea«, über dieses, wie er an Göthe schrieb, »erbärmliche Hervorklauben der frühern und abgelebten Literatur, um nur die Gegenwart zu ignoriren oder hämische Vergleichungen anzustellen.« An ein wissenschaftliches Gespräch mit Schelling knüpfte sich ein tiefsinniger Ausspruch Schiller's über Poesie. »Vor einigen Tagen – äußerte er unterm 27. März gegen Göthe – habe ich Schelling den Krieg gemacht wegen einer Behauptung in seiner Transcendental-Philosophie, daß in der Natur von dem Bewußtlosen angefangen werde, um es zum Bewußten zu erheben, in der Kunst hingegen man vom Bewußtsein ausgehe zum Bewußtlosen. Ihm ist zwar hier nur um den Gegensatz zwischen dem Natur- und dem Kunstproduct zu thun und insofern hat er ganz recht. Ich fürchte aber, daß diese Herren Idealisten ihrer Ideen wegen allzuwenig Notiz von der Erfahrung nehmen, und in der Erfahrung fängt auch der Dichter nur mit dem Bewußtlosen an, ja er hat sich glücklich zu schätzen, wenn er durch das klarste Bewußtsein seiner Operationen nur so weit kommt, um die erste dunkle Totalidee seines Werkes in der vollendeten Arbeit ungeschwächt wiederzufinden. Ohne eine solche dunkle, aber mächtige Totalidee, die allem Technischen vorhergeht, kann kein poetisches Werk entstehen und die Poesie, däucht mir, besteht eben darin, jenes Bewußtlose aussprechen und mittheilen zu können, d. h. es in ein Object überzutragen. Der Nichtpoet kann so gut als der Dichter von einer poetischen Idee gerührt sein, aber er kann sie in kein Object legen, er kann sie nicht mit einem Anspruch auf Nothwendigkeit darstellen. Ebenso kann der Nichtpoet so gut als der Dichter ein Product mit Bewußtsein und mit Nothwendigkeit hervorbringen, aber ein solches Werk fängt nicht aus dem Bewußtlosen an und endigt nicht mit demselben. Es bleibt nur ein Werk der Besonnenheit. Das Bewußtlose mit dem Besonnenen vereinigt macht den poetischen Künstler aus.«

Am 3. April war der Dichter wieder in Weimar und bald darauf konnte er dem Freunde in Dresden melden, daß die Jungfrau beendigt sei. »Mir ist nun wieder ganz unbehaglich – schrieb er dazu. Ich wünschte wieder in einer neuen Arbeit zu stecken. Es ist Nichts als die Thätigkeit nach einem bestimmten Ziel, was das Leben erträglich macht.« Göthe hatte das neue Drama schon am 20. April gelesen und schickte das Manuscript an den Dichter zurück mit den Worten: »Es ist so brav, gut und schön, daß ich ihm Nichts zu vergleichen weiß.« Der Haupttadel, welchem das Trauerspiel bei den Zeitgenossen und später unterstellt wurde, ist der, daß Schiller mit der Geschichte seiner Heldin zu dichterisch umgesprungen sei und die Tragik der Historie durch den von ihm erfundenen Conflict, in welchen das Herz der gottbegeisterten Jungfrau mit ihrer heldischen Mission geräth, keineswegs erreicht, geschweige übertroffen habe. So faßte A. W. Schlegel die Sache, indem er urtheilte: »Das wahre schmachvolle Märtyrerthum der verrathenen und verlassenen Heldin würde uns tiefer erschüttert haben als das rosenfarb erheiterte, welches Schiller im Widerspruch mit der Geschichte ihr andichtet.« Dagegen hat ein neuerer Aesthetiker, Carriere, mit Grund bemerkt, der Dichter sei »nicht zu tadeln, daß er hier von der äußeren Geschichte abgegangen, daß er die von ihrem Volk Verlassene wieder mit dem Volk versöhnt und als dessen Retterin siegreich habe sterben lassen; denn er habe dadurch nichts Anderes gethan als die nach ihrem Tod erfolgte Revision ihres Prozesses in sein Werk aufgenommen und die Zeit des Leidens und der Verkennung als verschwindend dargestellt gegen den bleibenden Ruhm in der liebevollen Erinnerung der Menschheit.« Zur weiteren Begründung dessen muß man im Auge halten, daß Schiller mit ganz bestimmter Rücksicht auf die schnöde Verunglimpfung, welche Voltaire in seiner Pucelle der Nationalheldin Frankreichs angethan hatte, an sein Werk gegangen ist. Er hat das in seinen »das Mädchen von Orleans« überschriebenen drei Strophen deutlich ausgesprochen. Voltaire hatte alle Kraft seines Witzes und die ganze Frivolität seiner Zeit aufgeboten, um »das Erhab'ne in den Staub zu zieh'n« und aus seinem heroischen Thema eine von Sarkasmen funkelnde Zote zu machen. Der deutsche Dichter wollte, frommen Sinnes, die also prostituirte Jeanne d'Arc rehabilitiren: die Begeisterung sollte gutmachen, was der Spott verbrochen. So faßte er denn das Beginnen der Jungfrau als ein religiöses Thun, als ein aus der Verbindung des Christenthums in seiner Erscheinungsform als Katholicismus mit dem mittelalterlichen Volksgeist hervorgehendes Wunderbares. Freilich hat das Moment des Wunders etwas mystisch Somnambulistisches in die Handlung gebracht, welches durch die Berufung auf den Glauben der Zeitgenossen des Mädchens von Orleans an dessen höhere Kräfte kaum in diesem Umfange gerechtfertigt sein dürfte. Hier ist in der That der Punkt, wo sich unser Dichter den Einflüssen der Romantik mehr als billig zugänglich gezeigt hat. Wollte er den Romantikern zeigen, daß er sie auf ihrem eigenen Gebiete weit übertreffen könne? Wohl schwerlich, aber jedenfalls hat sich die Romantik an dem Dichter gerächt, denn sie nöthigte ihn nicht nur zu dem bedenklichen Motiv, die Heldin zur Verliebten absinken zu lassen, sondern brachte auch in die Tragödie eine gewisse opernhafte Willkür, welche sich in den weit mehr störenden als fördernden Episoden von Montgomery und dem schwarzen Ritter kundgibt, wie nicht minder in der zur Caricatur übertriebenen Figur der Königin Isabeau. Gibt man aber den Tadlern dies Alles zu und ebenso noch den Vorwurf, daß der Gang der Handlung mehr ein epischer als dramatischer sei, woher denn trotzdem die große Gesammtwirkung der Tragödie? Die Antwort ist leicht. Die große Gesammtwirkung kam von dem wundersam kunstreichen Aufsteigen vom anmuthigen Idyll zum weltgeschichtlichen Trauerspiel, von dem herrlichen Contrast zwischen der schlichten Hirtin und der hochsinnigen Heldin, von dem energischen Hauch religiöser und patriotischer Begeisterung, welcher das ganze Gedicht durchathmet, und endlich von jenem undefinirbaren, geheimnißvollen Etwas, das den echten Dichter macht, wie den echten Tonkünstler die Melodie. Der Kunstrichter hat das Recht und die Pflicht, die Mängel der Tragödie aufzudecken; aber Hunderttausende, Millionen von Herzen haben dem Dichter das Wort nachgesprochen, womit er seine Johanna in die Welt entließ: »Dich schuf das Herz, du wirst unsterblich leben!«

Der sofortigen Aufführung der Jungfrau in Weimar stellten sich Hindernisse entgegen. Der Herzog, ganz in der Voltaire'schen Auffassung des Gegenstandes befangen, schrieb zu Anfang Aprils an Karoline von Wolzogen: »Mit Schrecken habe ich erfahren, daß Schiller ein Theaterstück, die Pucelle d'Orleans, wirklich geschrieben hat; ich hatte davon munkeln hören, glaubte es aber nicht. Machen Sie doch, gnädige Frau, daß ich dieses Stück zu Gesichte bekomme, ehe es in die Welt tritt oder ehe es, auf unserem Theater gespielt zu werden, die Einrichtung bekommt. Das Sujet ist äußerst scabrös und einem Lächerlichen ausgesetzt, das schwer zu vermeiden sein wird, zumal bei Personen, die das Voltaire'sche Poem fast auswendig wissen.« Karoline veranlaßte hierauf den Schwager, dem Fürsten die Handschrift mitzutheilen, und im Mai sandte Karl August dieselbe an Frau von Wolzogen zurück mit den Worten: »Schiller's Mädchen von Orleans hat gewiß in seiner Art das schönste Ensemble und poetische Verdienste, wie sie selten anzutreffen sind; eine Wärme herrscht in diesem Poem, das auch denjenigen nicht kalt bleiben lässet, der nie christlicher Mythologie Geschmack abgewinnen konnte und der nie Interesse an einer Person oder Heldin zu fassen vermochte, die durch nicht menschliche Inspiration zu das (sic!) wurde, was sie merkwürdig macht. Die betrübte deutsche Sprache ist in die schönste Melodie gezwungen, deren sie fähig ist, und die der deutschen Muse hat Schiller so veredelt wirken lassen, daß man zwischen Erhabenheit und Herzlichkeit schwebt, wenn man dieses Gedicht liest.« Man sieht, die Tragödie hatte trotz aller Opposition, in welcher sie zu dem Geschmacke des Herzogs stand, bedeutend auf diesen gewirkt. Dessenungeachtet – schrieb Schiller unterm 28. April an Göthe – »meinte er, sie könne nicht gespielt werden, und darin könnte er rechthaben. Nach langer Berathschlagung mit mir selbst werde ich sie auch nicht aufs Theater bringen, ob mir gleich einige Vortheile dabei entgehen.« Göthe war nicht dieser Meinung. »Einer Vorstellung Ihrer Jungfrau – schrieb er zurück – möchte ich nicht ganz entsagen. Sie hat zwar große Schwierigkeiten, doch haben wir schon große genug überwunden.« Die Schwierigkeiten waren aber nicht so fast dramaturgische, sondern vielmehr in »Privatverhältnissen« begründete, auf welche Schiller in einem Schreiben vom 17. November 1801 anspielte, worin er die Schauspielerin Bethmann in Berlin zur Uebernahme der Rolle der Jungfrau nach Weimar einlud. Das Lange und Kurze der Sache war dieses. Der Dichter hatte die Rolle seiner Heldin für Karoline Jagemann bestimmt; allein diese Karoline war dem Herzog, wie er der Frau von Wolzogen gestand, »zu lieb«, als daß er »ihr schönes Talent und Bemühen so zwecklos und ihr so nachtheilig hätte gezwungen sehen mögen«Karoline v. Wolzogen, Literar. Nachlaß, I, 455. Der Fürst bewies hier einen ganz richtigen Takt, weil die Vermuthung nahelag, Demoiselle Jagemann könnte in der Rolle der Jungfrau zu unliebsamen Bemerkungen Veranlassung geben. So wollte denn Schiller, noch dazu geschreckt durch »die schreckliche Empirie des Einlernens, des Behelfens und den Zeitverlust der Proben,« von der Darstellung der Tragödie abstehen; allein die Ermuthigung von Seiten Göthe's und der Umstand, daß die Bühnen von Leipzig, Berlin, München und Hamburg dringend nach dem neuen Stücke verlangten, ließen ihn anderen Sinnes werden und bewogen ihn, das Trauerspiel bühnengerecht zu machen. So beschritt die Jungfrau noch im Jahre 1801 in Leipzig die Bühne und zu Neujahr 1802 wurde die Tragödie in Berlin zur Einweihung des neuerbauten Theaters gegebenNicht diese Aufführung, sondern selbstverständlich die späteren i. J. 1803 meinte Zelter, wenn er unterm 7. Septbr. genannten Jahres an Göthe schrieb: »Wenn Schiller seine Jungfrau von Orleans sehen will, so muß er jetzt nach Berlin kommen. Die Pracht und der Aufwand unserer Darstellung dieses Stückes ist mehr als kaiserlich; der vierte Act ist hier mit mehr denn achthundert Personen besetzt und, Musik und alles Andere mitinbegriffen, von so eclatanter Wirkung, daß das Auditorium jedesmal in Ekstase geräth.«. In Weimar waren die Hindernisse der Aufführung erst im Frühjahr 1803 gänzlich beseitigt, hauptsächlich dadurch, daß an der Stelle der Jagemann Fräulein Malcolmi die Titelrolle übernahm. Am 23. April ging denn auch hier die Tragödie in Szene und unterm 12. Mai schrieb Schiller darüber an Körner: »Die Jungfrau ist vor drei Wochen hier zum ersten Mal aufgeführt und mehrmals repetirt worden. Ich habe mir mit den Proben viel zu thun gemacht; das Stück ist aber auch charmant gegangen und hat einen ganz ungewöhnlichen Erfolg gehabt. Alles ist davon elektrisirt worden.«

Wieder in das Jahr 1801 uns zurückwendend, sind wir Zeugen, wie rastlos unser Dichter schon zu Anfang des Mai, also kaum ein paar Tage nach Vollendung der Jungfrau, wiederum nach einem bestimmten Ziel seiner Thätigkeit suchte. Die Malteser boten sich ihm zur Ausführung dar, wurden jedoch abermals zurückgelegt, weil der Dichter meinte, noch »fehle ihm das punctum saliens zu diesem Stück.« Warbek wurde ebenfalls wieder näher in Betracht gezogen und auch die Idee einer Komödie ging dem Dichter auf. Diese ließ er freilich sofort wieder fallen, weil er, wie er gegen Körner äußerte, bei näherem Nachdenken fand, »wie fremd ihm dieses Genre sei.« Zuletzt entschloß er sich, eine »einfache Tragödie in der strengsten griechischen Form versuchen,« deren Thema »ganz eigene Erfindung« sein sollte. Es ist also von der Braut von Messina die Rede, deren Plan schon am 13. Mai so fertig vorlag, daß Schiller zur eigentlichen Arbeit schreiten konnte und auch wirklich geschritten wäre, wenn nicht die beginnende Sommerhitze sein Krampfleiden wieder zu einer schmerzlichen Höhe gesteigert hätte. So war dem Dichter angestrengte Thätigkeit für einige Zeit unmöglich und er entschloß sich im Juni, als Göthe zur Brunnencur nach Pyrmont gegangen, eine Badereise zu unternehmen. In Dobberan an der Ostsee wollte er durch Meerbäder »einen entscheidenden Versuch in Betreff seiner Gesundheit machen« und dann über Berlin und Dresden heimkehrenBriefw. zw. Sch. und G. II, 346.. Diese Absicht kam aber nicht zur Ausführung, wahrscheinlich weil Schiller's Wohnung zu Anfang Juli's »einem Lazareth glich:« die Kinder lagen an den Masern danieder und auch Lotte kränkelte. Der ganzen Familie war bei mäliger Genesung eine Erholung vonnöthen und so wurde ein Ausflug nach Dresden beschlossen, an welchem auch Schwester Karoline sich betheiligte. Körner räumte den hochwillkommnen Gästen sein Weinbergshaus bei Loschwitz ein und hier verlebte der Dichter im Kreise seiner Familie und alter lieber Freunde einen glücklichen Monat, den August. Es muß ihn eigenthümlich bewegt haben, den Pavillon oben auf der Höhe des Rebengartens, wo der Don Carlos zu Ende geführt worden war, wieder zu betreten. Wie viel hatte er seither erfahren, gethan, gelitten! Mit welchen Empfindungen mußte der gereifte Denker und Künstler auf die Strebungen und Irrungen seiner Jünglingsjahre, auf die bunten Illusionen und herben Enttäuschungen seiner Wanderzeit zurückblicken! Aber die Vergangenheit warf keine Schatten in die Gegenwart. In Loschwitz, sowie nachher in Dresden, wo die Familie vom 1. bis zum 15. September weilte, gab er sich unbefangen und heiter; die Betrachtung der Kunstschätze, an welchen die Dresdener Galerie so reich ist, erhöhte sein glückliches Befinden und Körner hatte seine rechte Herzensfreude an der geistigen Kraftfülle, an dem rastlosen Vorwärtsstreben des großen Freundes.

Von Dresden reiste der Dichter mit den Seinigen in Gesellschaft Körner's und seiner Frau über Hubertsburg und Hohenstädt nach Leipzig, wo am 17. September die Jungfrau zum ersten Mal auf den Brettern erschien. Hier nun sollte Schiller erfahren, wie sehr Körner rechtgehabt hatte, als er unterm 22. August 1798 dem Dichter geschrieben: »Gegen das Publicum bist du nicht ganz gerecht. Du erfährst nur einen kleinen Theil von der Wirkung deiner Arbeiten. Der Deutsche hat ohnehin keinen Hang, den tiefen Eindruck, den ein Kunstwerk auf ihn macht, laut werden zu lassen. Hiezu bedarf es immer noch eines besonderen Anlasses.« Die in den wichtigsten Rollen sehr gelungene Aufführung der Jungfrau bot jetzt dem Publicum einen solchen Anlaß, seine Gefühle für Schiller zu manifestiren. Er feierte einen wahren Triumph. Dem heißen Abend zum Trotz war das Theater bis zum Erdrücken voll und die Aufmerksamkeit auf die Tragödie liebevoll gespannt. Als nach dem ersten Act der Vorhang niederging, brachen die Zuschauer wie mit einem Munde in ein huldigendes: »Es lebe Friedrich Schiller!« aus und Trompeten und Pauken verstärkten den jubelnden Zuruf. Den Dichter hielt seine Bescheidenheit im Hintergrund seiner Loge zurück und nur Wenige wurden seiner dankenden Verbeugung gewahr. Aber man wollte den Liebling der Nation sehen. Als das Stück unter allgemeiner Begeisterung zu Ende gegangen, war der Platz vor dem Schauspielhause bis hinab zum Rannstädter Thore dicht mit Männern und Frauen angefüllt. Als Schiller heraustrat, war schnell eine Hecke gebildet und alle Häupter entblößten sich. So schritt er durch die Reihen seiner Verehrer, die ihn mit ehrerbietigem Schweigen begrüßten, während Eltern ihre Kinder in die Höhe hoben und ihnen zuflüsterten: »Seht, dieser ist es!«Die Quelle, aus welcher die Nachricht von diesem Triumph zuerst in Schiller's Lebensgeschichte überging, ist die »Skizze einer Biographie Schiller's« von J. G. Gruber (1805). Die mitunter sehr weit gehende Unzuverlässigkeit dieses Büchleins hätte mich Anstand nehmen lassen, demselben gerade hier mehr Glauben zu schenken als anderwärts, um so mehr, da der Schiller-Körner'sche Briefwechsel ganz über die Sache schweigt. Aber zum Glück bestätigt uns Karoline von Wolzogen (Sch. L. II, 225) als Augenzeugin, daß Gruber im Wesentlichen den Sachverhalt ganz richtig angegeben habe.

29. Huldigungsszene vor dem Theater in Leipzig.

Originalzeichnung von Th. v. Oer. Geschnitten von H. Bürkner

Zur Erhaltung der heiteren Stimmung, in welcher der Dichter nach Weimar zurückkehrte, konnte es nur beitragen, daß am Tag nach seiner Heimkehr ihm die treffliche Schauspielerin Friederike Unzelmann aus Berlin seine Maria Stuart als Gastrolle vorführte. In diese Zeit fällt auch eine hübsche Begegnung Schiller's mit Zelter, welcher von Berlin gekommen war, um ihn persönlich kennen zu lernenZelter an Göthe (13. November 1830): – »Schiller war nicht längst in Dresden gewesen. Naumann hatte »die Ideale« in Musik gesetzt und sie dem Dichter durch seine Schülerin, eine Mademoiselle Schäfer, vorsingen lassen. Das Erste, wovon Schiller zu mir sprach, war diese Composition, über welche er ganz entrüstet war; wie ein so gefeierter, berühmter Mann ein Gedicht so zerarbeiten könne, daß über sein Geklimper die Seele des Gedichts zu Fetzen werde, und so ging's über alle Componisten her. Den Effect solcher tröstlichen Oration brauch' ich nicht zu beschreiben, ich hatte Schiller's und deine Gedichte (componirt) im Sacke mitgebracht und mit einem Schlage die Lust verloren, sie auszupacken. Es war vor Tische; Schiller und ich sollten bei dir essen. Die Frau kam und sagte: Schiller, du mußt dich anziehen, es ist Zeit. So geht Schiller ins andere Zimmer und läßt mich allein. Ich setze mich ans Klavier, schlage einige Töne an und singe ganz sachte für mich den »Taucher«. Gegen das Ende der Strophe geht die Thüre auf und Schiller tritt leise heran, – nur halb erst angezogen. – »So ist's recht, so muß es sein!« u. s. w. Dann wieder die Frau: Lieber Schiller, es ist nach 2 Uhr, mach' doch nur, daß du erst angezogen bist; du weißt, Göthe wartet nicht gern zu lange, und nun war die Sache in Ordnung.« – Genau genommen, fällt übrigens Zelter's damalige Anwesenheit in Weimar in den Februar 1802. Briefw. zw. Sch. u. K. IV, 271.. Mit Eintritt des Spätherbstes bestimmte das Bedürfniß des Theaters den Dichter zur Bearbeitung des Gozzi'schen Märchendrama's Turandot und er überwand glücklich »die pedantische Steifigkeit«, das »Marionettenhafte« des Originals. Die eingewobenen Räthsel sind übrigens bekanntlich ganz selbstständige Dichtungen voll sinnreicher Phantasie. Auf die Arbeitsamkeit Schiller's wirkte es günstig, daß die Weimarer Geselligkeit im Winter von 1801–2 wieder einen höheren Schwung nahm. Göthe vereinigte die beiderseitigen Freunde und Freundinnen zu einem munteren Kreise, dem sogenannten Mittwochskränzchen, das sich regelmäßig alle vierzehn Tage in seinem Hause versammelte und an welchem auch der Herzog und seine jungen Söhne sich betheiligten. Lotte, Karoline, Fräulein von Göchhausen, die Gräfin von Egloffstein, die Hofmarschallin von Einsiedel und Fräulein Amalie von Imhof brachten die Anmuth weiblicher Sitte in diesen zwanglosen Kreis. »Es geht recht vergnügt dabei zu – schrieb Schiller unterm 16. November an Körner. Wir lassen uns – (durch die Anwesenheit des Herzogs und der Prinzen) – nicht stören und es wird fleißig gesungen und poculirt.« Im Mittwochskränzchen ertönten zuerst Göthe's »Tischlied« und Schiller's Lieder »die vier Weltalter«, »die Gunst des Augenblicks« und »an die Freunde«. Hier konnte sich unser Dichter dem gemüthlichen Wohlbehagen überlassen, jenem Erbtheil seiner schwäbischen Natur, das ihn die »Gunst des Augenblicks« gerne genießen ließ. Er hat es ja in einer seiner ebenso herzlichen als gedankenreichen Tischreden vom Jahre 1801, wie sie durch eine Cousine seiner Frau, Christiane von Wurmb, aufgezeichnet wurden, ausgesprochen, daß »ein frohes, heiteres Gemüth die Quelle alles Edlen und Guten ist. Das Größte und Schönste, was je geschah, floß aus einer solchen Stimmung. Kleine, düstere Seelen, die nur die Vergangenheit betrauern und die Zukunft fürchten, sind nicht fähig, die heiligsten Momente des Lebens zu fassen, zu genießen und zu wirken, wie sie sollten.« Aber die edle Geselligkeit des Kreises, in welchem unser Dichter die eben bezeichnete Stimmung frei walten lassen konnte, blieb nicht ohne Anfechtungen. Noch mehr, das Mittwochskränzchen mußte dem Neid eines lauernden Intriguanten Veranlassung zu dem Versuche geben, einen Keil in den Bund zwischen Göthe und Schiller zu treiben, vielleicht denselben wohl ganz zu sprengen. Kotzebue nämlich, welcher damals nach mancherlei Irrfahrten seinen Wohnsitz in Weimar genommen, betrachtete diesen Bund mit um so größerer Abneigung, als er es dem festen Zusammenhalten der beiden Freunde zuschrieb, daß das Theater seine Stücke lange nicht so berücksichtigte, wie sie anderwärts berücksichtigt wurden. Dazu kam die Wuth, daß ihm der Versuch, sich in das Mittwochskränzchen einzudrängen, total mißglückt war. Er hatte gehofft, dies durch seine ziemlich ausgedehnten Verbindungen bei Hofe durchzusetzen, und Fräulein von Göchhausen hatte es übernommen, ihn einzuführen. Aber Göthe sagte: »Es hilft dem Kotzebue Nichts, daß er am weltlichen Hofe zu Japan aufgenommen ist, wenn er nicht auch bei dem geistlichen daselbst Zutritt erhält« – und wußte durch eine Modification der Gesellschaftsstatuten dem Mißliebigen ein für allemal die Thüre zu verschließen. Kotzebue brütete Rache und als geeignetstes Mittel hiezu erschien ihm der Versuch, Schiller und Göthe unter einander zu verhetzen. Zu diesem Ende sollte dem Ersteren auf Kosten des Letzteren eine feierliche Apotheose bereitet werden, in Form einer Vorführung von Szenen aus seinen Trauerspielen in dem festlich decorirten Saale des Stadthauses. Zuletzt dann sollte der Dichter von schönen Händen mit dem Lorbeer bekrönt werden. Kotzebue entwickelte bei diesem Anschlag seine ganze Betriebsamkeit. Mehrere Damen des Mittwochskränzchens sagten ihre active Betheiligung an der Huldigungsfeier zu, Wieland nahm die Einladung dazu an, Göthe schwieg und ging nach Jena, Schiller, dem bei der ganzen Geschichte unheimlich zu Muthe war, äußerte: »Ich werde mich wohl krank melden.« Die ganze Stadt parteite sich für und wider, es war ein großes Regen und Bewegen, Flüstern und Zischeln und Alles sah mit gespannter Erwartung dem 5. März 1802 entgegen, an welchem die Feier statthaben sollte. Allein siehe da, es wurde Nichts daraus. Der Bürgermeister versagte die Erlaubniß zur Benützung des Stadthauses, und da man dieser Amtshandlung leicht anmerken konnte, daß ihre Wurzel bis zum Herzog hinaufreichte, welcher den wahren Sinn der Kotzebue'schen Intrigue ohne Zweifel erkannt hatte, so ließ man die Sache fallen. »Der 5. März – schrieb Schiller unterm 10. an Göthe – ist mir glücklicher vorüber gegangen als dem Cäsar der fünfzehnte und ich höre von dieser großen Angelegenheit gar Nichts mehr. Hoffentlich werden Sie bei Ihrer Zurückkunft die Gemüther besänftigt finden.« Voll Aerger ging Kotzebue von Weimar weg und ließ seinen Zorn in einem anonym in Berlin gedruckten Pamphlet aus, worin er seine beiden Erzfeinde, die Schlegel, und mehr noch Göthe mit Invectiven überschütteteDas Pamphlet führte den Titel »Expectorationen« und war der Form nach eine dramatische Farce, worin Göthe der Große, Falk der Kleine, A. W. Schlegel der Wüthende, Fr. Schlegel der Rasende, ferner ein gebratener Wieland, ein gestopfter Böttcher u. s. w. vorkamen. Die Burleske war gemein, aber stellenweise nicht unwitzig. So wenn die beiden Schlegel, »ein paar tüchtige Räucherpfannen,« den »Literaturpapst« Göthe ansangen:

»Du reine poetische Poesie,

Du Poesie der Poesie!

Hier naht sich teilt getreues Vieh,

Dem deine Hoheit Schutz verlieh.«.

30. Schiller's Haus in Weimar.

Geschnitten von Adé

Der Wahrheit die Ehre zu geben, muß übrigens gesagt werden, daß namentlich Göthe's Gebahren als Theaterdirector eine schwache Seite hatte, welche selbst einen Kotzebue und dessen Anhänger zu Angriffen berechtigte. Auch Schiller ist nicht von dem Tadel freizusprechen, durch allzu große Nachgiebigkeit gegen Göthe diesen zu den bedenklichsten dramaturgischen Experimenten ermuthigt zu haben. Keine Frage, es war den beiden Freunden mit der Herstellung einer idealen Bühne heiliger Ernst und dieser Ernst spricht auch aus Schiller's bestem satirischen Gedicht, Shakspeare's Schatten, worin er die Dramatik von Kotzebue und Consorten so köstlich persiflirte. Aber die Beiden übersahen, daß man einer Nation Geschmack und Urtheil nicht mit Gewalt octroyiren kann, und noch schlimmer war es, daß die Beharrlichkeit, womit sie dieses versuchten, zuletzt auf wunderlichste Abwege führte und bis ins Lächerliche ging. Dazu kam, daß Göthe's Direction in äußerlichen Dingen von einer gewissen Steifigkeit und Pedanterei nicht freizusprechen war. So hatte z. B. der Balkon eine exclusive Bestimmung und streng gesondert saßen auf demselben – »in Weimar, der edlen Musenstadt!« – rechts der Adel, links die bürgerlichen Honoratioren. Beifall oder Mißfallen laut zu bezeugen, war untersagt und mit strengem Blick hielt der Herr Geheimrath, mitten im Parterre auf einem Sessel thronend, diese Hausordnung aufrecht, namentlich auch den Jenenser Studenten gegenüber. Der Billigung des Hofes sicher, glaubte Göthe dem Publicum Alles zumuthen zu dürfen. Solche Unternehmungen, wie die Aufführung von Lessing's Nathan, welcher hier zuerst (28. November 1801) würdig dargestellt wurde, waren gewiß höchst löblich. Aber man experimentirte mit Allem und Jedem, mit Voltaire wie mit Shakspeare, und führte sogar die Terenz'schen Komödieen mit Anwendung der antiken Gesichtsmasken auf, im directen Widerspruch mit den Grundgesetzen der modernen Bühne. Man verlangte, daß das Publicum an einem so kalten, leblosen Machwerk, wie der Ion von A. W. Schlegel war, ein Ergötzen fände, ja, man zwang ihm sogar den Alarkos von Fr. Schlegel auf. Als aber diese dramatische Monstrosität am 29. Mai 1802 über die Bühne hinkte, war die Geduld des Publicums doch gründlich zu Ende. Es wurde Gepoch und Gelächter laut. Vergebens erhob sich Göthe, mit donnernder Stimme rufend: »Man lache nicht!« »Jedes monarchische Beklatschen des Unsinns – schrieb Karoline Herder schadenfroh an Knebel – wurde von einem Lachen des Publicums beehrt.« Schiller war nur mit »bedenklichen Sorgen« daran gegangen, dieses »seltsame Amalgam des Antiken und Neuestmodernen,« welches Körner kurzweg und treffend eine Geisteskrankheit nannte, den Schauspielern einzustudiren, und es ist bemerkenswerth, daß gerade zur Zeit, wo er sich so mit dem Alarkos abquälte, der Verfasser desselben pasquillische Verse gegen ihn schmiedete und unter der Hand in Umlauf setzteFriedrich Schlegel sandte diese stachellosen Stachelgedichte im April 1802 an Rahel Levin. Aus ihrem Nachlasse theilte Varnhagen sie Boas mit und, da sie durch diesen (Xenienkampf, II, 266) doch einmal der Vergessenheit entrissen wurden, so mögen einige hier stehen, als Probe der Art und Weise, wie die romantische Impotenz mit Impudenz einen Schiller zu schmähen sich erfrechte: –

Ach, wie gefällt die Glocke dem Volk und die Würde der Frauen,

Weil im Takte da klingt Alles, was sittlich und platt.

Welches Schicksal! Es heißt Piccolomini; dennoch ist Keiner

Piccol uomo so sehr, als der es pickelte selbst.

Geschritten in die Welt kam Schiller

Und da ward's still und immer stiller.

Erstaunt frug die Natur: Was will er?

Und dreimal schallte laut der höchste Triller.

Das ist Schlegel'scher Witz! Mit der Schlegel'schen Poesie hatte es gerade soviel auf sich. Es charakterisirt dieselbe, wenn Friedrich Schlegel gegen eine Freundin äußerte: »Er hätte beim Dichten des Alarkos nur mehr Opium nehmen sollen, so würde er erreicht haben, was er damit gewollt.« Unvergessenes. Denkwürdigkeiten von Helmina von Chezy, I, 265 . . . Auch der andere Bruder, August Wilhelm, wollte auf Kosten Schiller's witzig sein und zwar noch viel später. Er war taktlos genug, in den Wendt'schen Musenalmanach auf 1832 eine Reihe sogenannter »literarischer Scherze« einzurücken, die nur eine Reihe grober Schmähungen auf Schiller waren. Die allgemeine Entrüstung aber, womit diese Rohheit aufgenommen wurde, konnte ihrem aus einem eleganten Kritiker zu einem alten Gecken gewordenen Urheber zeigen, wie sehr seit 1800 die Bedeutung Schiller's gewachsen und die der Romantik gesunken.. Wir dürfen jedoch den Blick von der dramaturgischen Thätigkeit Göthe's und Schiller's nicht abwenden, ohne noch einmal zu betonen, daß ungeachtet der Fehlgriffe, welche dabei mitunterliefen, dennoch ihren Bemühungen hauptsächlich die deutsche Bühne ihre Würde verdankt. Es fehlt nicht an sprechenden Beweisen, daß schon zu Anfang unseres Jahrhunderts die Schiller'sche Vorstellung vom Theater als einer sittlichen und ästhetischen Bildungsanstalt ins Bewußtsein der Nation eingegangen warSo trug das neuerbaute Schauspielhaus in Nürnberg die Inschrift: »Der Wahrheit, Tugend, Weisheit und den Musen führte diesen Tempel auf aus Werthschätzung der Künste und mit dem besten Wunsche für seine Vaterstadt G. L. Aurnheimer 1801.« Zeitschr. f. deutsche Kulturgesch. 1858, S. 263..

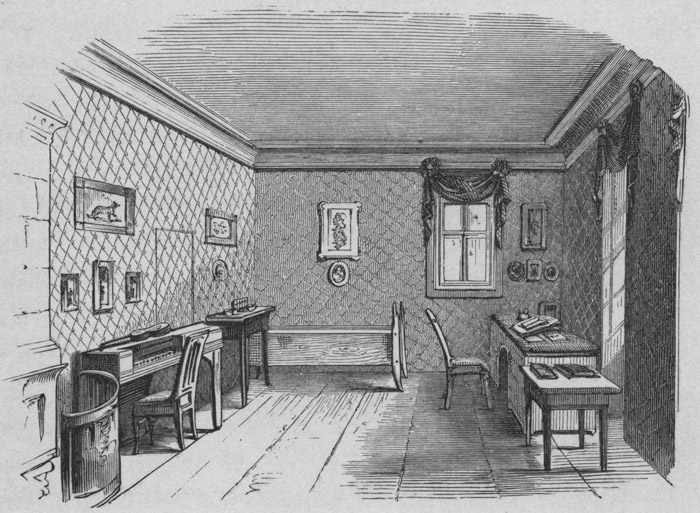

Im Verlaufe des Kapitels ergab sich die Gelegenheit, der schwäbisch-gemüthlichen Seite in Schiller's Wesen wieder einmal zu gedenken. Gewiß nicht minder als aus dem Umstand, daß des Dichters Miethwohnung für stilles Sinnen und Schaffen zu geräuschvoll war, ist ihm aus dem Bedürfniß des Heimeligseins, wie wir Schwaben es nennen, der Wunsch erwachsen, auch in Weimar wieder eigen Dach und Fach zu besitzen. Eigenes Haus und eigener Herd! – es liegt Poesie in dieser Vorstellung, auch für einen Weltbürger. Der Jugend ist es gegeben, darüber sich hinwegzusetzen und sich vorkommenden Falls in jedem Gasthaus heimisch zu fühlen; aber den reiferen Mann überkommt die Sehnsucht, einen Fleck zu besitzen, auf dem er fühlen und sprechen kann: Da bin ich daheim, ganz daheim! Das ist mein »Heimeli«, sagt der Schweizer und wunderbar gibt hier die Mundart die ganze Traulichkeit des Heimatbegriffes wieder. Genug, Schiller erwarb sich eigen Dach und Fach, indem er im Februar 1802 einem Engländer, Mellish geheißen, der abwechselnd in Dornburg und Weimar lebte, dessen in letzterem Orte an der Esplanade gelegenes Haus abkaufte und zwar um den Preis von 4200 Gulden. Einen Theil des Ankaufspreises deckte er vermittelst seines kleinen Besitzthums in Jena, welches er freilich um 1150 Thaler ablassen mußte, aber erst im Jahre 1804 konnte er, wie aus einem Brief an seinen Schwager Wolzogen vom 20. März erhellt, hoffen, sein Weimarer Haus »vollends schuldenfrei zu machen.« Die Esplanade, jetzt der glänzendste Stadttheil von Weimar und mit drei- und vierstöckigen Gebäuden besetzt, unter welchen sich das »Schillerhaus« sehr gedrückt, ja fast kümmerlich ausnimmt, war damals ein Spaziergang, welcher auf das außerhalb der Stadtmauer gelegene Theater zuführte. Das Haus des Dichters war ein einzelnstehendes, gegen die Sonne gerichtetes, und die grünen Bäume gegenüber verliehen der Umgebung einen ländlichen Charakter. Für einen bürgerlich-beschränkten Haushalt reichte das kleine Giebelhäuschen gerade aus. Im mittleren Stockwerk befanden sich die Wohn- und Schlafräume der Familie, in dem darüber liegenden Erkerstockwerk hauste der Dichter. Die Pietät hat jetzt diese bescheidenen Räume, das Ziel unzähliger Wallfahrer, sinnig ausgeschmückt, zugleich aber Sorge getragen, namentlich das Arbeitszimmer Schiller's so zu erhalten, wie es bei Lebzeiten des großen Bewohners war. Da steht noch der Schreibtisch des Dichters, jenes bescheidene Möbel, wegen dessen Anschaffung er sich einst gegen Körner fast entschuldigen zu müssen glaubte und dem gegenüber am Fenster ein carmoisinseidener Vorhang angebracht war, dessen röthlicher Schimmer belebend auf die Phantasie Schiller's wirkte. Eine Schublade des Schreibtisches mußte, worüber sich Göthe bekanntlich eines Tages entsetzte, stets mit halbfaulen Aepfeln angefüllt sein, weil ihr Geruch dem Dichter wohlthat, und unwillkürlich sucht das Auge des Besuchers mitleidsvoll unter dem Schreibtisch jenes Gefäß mit kaltem Wasser, in welches der Tradition zufolge Schiller die Füße zu stellen pflegte, um sich bei nächtlicher Arbeit munter zu erhalten. Man kann sich nichts Einfacheres denken als dieses kleine Gemach, aus dem so viele große Gedanken in die Welt ausgegangen. Das spärliche Mobiliar besteht aus einfachem Holze, die Stühle sind mit ungefärbtem Leder überzogen. Dazu ein kleines Spinett, mit einer Guitarre darüber, und ein paar schlechtcolorirte Kupferstiche – das ist Alles. Daneben das gewöhnliche Schlafcabinet des Dichters, ein winziges Dachstübchen, worin die niedrige Bettstelle stand, mit einem kleinen Tischchen davor, worauf die unscheinbare Mundtasse und die ebenso unscheinbare Tabaksdose Schiller's ihren Platz hattenEinläßlichere Beschreibungen des Schillerhauses in Weimar finden sich in Stahr's »Weimar und Jena«, I, 60 fg., Rank's »Schillerhäuser«, S. 161 fg. und in Kühne's »Besuch im Schillerhaus in Weimar«, Gedenkbuch an Fr. Sch. 10 fg..

31. Schiller's Arbeitszimmer.

Originalzeichnung von G. Hartmann. Geschnitten von Adé

In dieses bescheidene Bürgerhaus kam am 16. November 1802 ein – Adelsbrief. Karl August sandte ihn dem Dichter mit der Beischrift: »Dasjenige, was beikommender Harnisch in sich enthält, möge Ihnen und den Ihrigen zum Nutzen und zur Zufriedenheit gereichen; den freudigsten Anblick nehme ich an Ihrer Wappnung, wenn dieses Ereigniß Ihnen einen angenehmen Augenblick verschafft.« Schiller der Dichter der Räuber, Schiller das Original des Posa, Schiller der Bürger der französischen Republik, geadelt! Das konnte wohl damals Aufsehen und allerlei Glossen hervorrufen und auch noch viel später mitleidiges Achselzucken erregenGotthilf August von Maltitz schrieb 1837 in das Schiller-Album (S. 140):

Deutscher Dichter frei und groß!

Seltsam fiel dein Lebensloos:

Wardst verketzert und verwiesen,

Wardst gefeiert und gepriesen,

Angestaunt in deinem Streben

Und der Armuth preisgegeben;

Dumm gelobt und dumm getadelt

Und zuletzt auch noch geadelt!

Ach, vergib dem Vaterland

Meister, seinen Unverstand!. Lotte schrieb darüber an Fritz von Stein: »Aus dem Diplom kann Jeder sehen, daß Schiller ganz unschuldig daran ist.« Man möchte um dieser köstlichen Naivetät willen die Treffliche noch im Grabe küssen. Ja wohl war der Dichter »ganz unschuldig« daran, wie auch Göthe an seiner Adelung unschuldig gewesen warGöthe an Frau von Stein (17. Nov. 1781): »Die Herzogin Mutter hat mir gestern eine weitläufige Demonstration gehalten, daß mich der Herzog müsse und wolle adeln lassen. Ich habe sehr einfach meine Meinung gesagt und Einiges dabei nicht verhehlt, was ich dir auch noch erzählen will.« Als er im Juni 1782 das Adelsdiplom erhielt, schickte er es der Freundin mit den Worten: »Ich bin so wunderlich gebaut, daß ich mir gar Nichts dabei denken kann.«. »Sie werden recht gelacht haben – schrieb Schiller am 3. März 1803 an Humboldt nach Rom – da Sie von unserer Standeserhöhung hörten. Es war ein Einfall von unserem Herzog, und da es geschehen ist, so kann ich es um der Lolo und der Kinder willen mir auch gefallen lassen.« Aber es war doch nicht so ganz nur ein »Einfall« von Seiten des Herzogs, das Motiv lag tiefer. Der Adelsgeist war noch sehr mächtig in Weimar. Sonst hätte Karoline Herder es nicht als ein epochemachendes Ereigniß an Knebel melden können, daß zu Anfang des Jahres 1800 die Adeligen und Bürgerlichen zum ersten Mal mitsammen einen Ball veranstalteten. Weder die Genieperiode noch der nachhaltige Liberalismus Karl August's hatten die Steifigkeit der Etikette und des Kastenvorurtheils zu beseitigen vermocht. Zwei Jahre schon hatte Schiller in Weimar gewohnt, ohne daß die wichtige Frage zur Erledigung kam, ob es möglich sei, ihn offiziell bei Hofe zu empfangen. Als endlich eine offizielle Einladung erfolgte, lehnte er sie ab und schrieb darüber am 2. Januar 1802 an Frau von Stein: »Da ich nun zwei Jahre hier wohne, ohne nach Hofe eingeladen zu sein, so wünschte ich auch fürs Künftige, wegen meiner Kränklichkeit, davon ausgeschlossen zu bleiben. Ich bin, wie Sie mich kennen, nach keiner Auszeichnung begierig, die nicht persönlich ist. Von Ihrer Güte hoffe ich, daß Sie dieser meiner Bitte bei der Frau Herzogin die gehörige Auslegung geben werden.« Hier, glaube ich, ist die wahre Wurzel von Schiller's Adelung zu suchen. Die Herzogin Luise mag die Adelsverleihung als einen Ausweg ergriffen haben, die Antriebe ihrer Herzensgüte und ihrer Hochachtung vor dem Dichter mit ihren Standesbegriffen zu vereinigen, und mag so dem Herzog eingegeben haben, den Adelsbrief für Schiller beim Kaiserhofe nachzusuchen. Dies geschah und unterm 7. September 1802 wurde zu Wien die Urkunde ausgefertigt, vermöge welcher Kaiser Franz »mit wohlbedachtem Muthe, gutem Rath und rechtem Wissen den Johann Christoph Friedrich Schiller sammt seinen ehelichen Leibeserben und derselben Erbeserben beiderlei Geschlechts in des heiligen römischen Reichs Adelstand gnädigst erhoben und eingesetzt hat«Das Diplom macht mit seinem weitläufigst-schleppenden Reichskanzleistyl einen seltsamen, fast gespenstigen Eindruck auf den Leser von heute. Als Schiller's Verdienste sind darin anerkannt, »daß er, als er zum ordentlichen Lehrer auf der Akademie zu Jena berufen worden, mit allgemeinem und seltsamem Beifall Vorlesungen, besonders über Geschichte, gehalten; ferner, daß seine historischen sowohl als in den Umfang der schönen Wissenschaften gehörigen Schriften in der gelehrten Welt mit gleichem ungetheilten Wohlwollen aufgenommen worden seien, und unter diesen besonders seine vortrefflichen Gedichte selbst dem Geiste der deutschen Sprache einen neuen Schwung gegeben.« Geradezu komisch wirkt der Passus, wo »alle und jede Kurfürsten, Fürsten, geistliche und weltliche Herren, Grafen, Freie und Ritter« bei einer »Pön von 50 Mark löthigen Goldes« verpflichtet werden, »genannten Johann Christoph Friedrich von Schiller als Unsern und des heiligen römischen Reichs rechtgeborenen Lehens- und Turniergenossen zu erkennen, zu ehren und zu würdigen.«. Näheres über das Ereigniß, und zwar sehr Charakteristisches, erfahren wir aus Schiller's Brief an Körner vom 29. November 1802. »Der Herzog – schrieb der Dichter – hatte mir schon seit länger her Etwas zugedacht, was mir angenehm sein könnte. Nun traf es sich zufällig, daß Herder, der in Baiern ein Gut gekauft, was er als Bürgerlicher nicht besitzen konnte, vom Kurfürsten von der Pfalz, der sich das Nobilitationsrecht anmaßt, den Adel geschenkt bekam. Herder wollte seinen pfalzgräflichen Adel hier geltend machen, wurde aber damit abgewiesen und obendrein ausgelacht; denn er hatte sich immer als der gröbste Demokrat herausgelassen und wollte sich nun in den Adel eindrängen. Bei dieser Gelegenheit hat der Herzog gegen Jemand erklärt, er wolle mir einen Adel verschaffen, der unwidersprechlich sei. Daß mein Schwager den ersten Posten am Hofe bekleidet, mag auch mitgewirkt haben; denn es hatte was Sonderbares, daß von zwei Schwestern die eine einen vorzüglichen Rang am Hofe, die andere gar keinen Zutritt zu demselben hatte, obgleich meine Frau und ich sonst viele Verhältnisse mit dem Hofe hatten. Dieses Alles bringt nun der Adelsbrief ins Gleiche, weil meine Frau, als eine Adelige von Geburt, dadurch in ihre Rechte, die sie vor unserer Heirat hatte, restituirt wird; denn sonst würde ihr mein Adel Nichts geholfen haben. Für meine Frau hat die Sache einigen Vortheil, für meine Kinder kann sie ihn mit der Zeit erhalten, für mich freilich ist nicht viel dadurch gewonnen. In einer kleinen Stadt indessen, wie Weimar, ist es immer ein Vortheil, daß man von Nichts ausgeschlossen ist; denn das fühlt sich hier doch zuweilen unangenehm, während man in einer größeren Stadt gar Nichts davon gewahr wird.«

Die erste Zeit, welche der Dichter in seinem neuerworbenen Hause an der Esplanade verbrachte, war wiederum eine Trauerzeit. An demselben Tage, an welchem er die neue Wohnung bezogen hatte, am 29. April 1802, war daheim in Schwaben im Pfarrhause zu Kleversulzbach, wo sie bei ihrem Schwiegersohn Frankh, dem pfarrherrlichen Gatten ihrer Tochter Luise, gelebt hatte, Frau Elisabeth Dorothea Schiller gestorben. »Man kann sich nicht erwehren – schrieb der Dichter am 12. Mai an Göthe – von einer solchen Verflechtung der Schicksale schmerzlich angegriffen zu werden.« Der letzte Brief der Hingeschiedenen an ihren Sohn hatte über dessen kindliche Pflichterfüllung das schöne Zeugniß abgelegt: – »Deine so große Liebe und Sorgfalt für mich wird Gott mit tausendfachem Segen lohnen. Ach, so gibt es keinen Sohn in der Welt mehr.« Die Gute hatte den vollen Ruhmesglanz ihres Fritz noch erlebt, aber ihrem Mutterherzen war es wohl noch wohlthuender gewesen, daß seine Häuslichkeit eine glückliche war, daß er im Hinblick auf Frau und Kinder sagen konnte: »Von dieser Seite hat mir der Himmel Nichts als Freude gegeben.« Zwei Tage vor ihrem Tode hatte die Kranke sich das Medaillonbild ihres Sohnes geben lassen, hatte es ans Herz gedrückt und mit Rührung von dem gesprochen, welchen es darstellte. »Und so sind sie denn Beide hingegangen, unsere theuren Eltern – schrieb der Dichter an seine Schwestern – und wir Drei sind nun allein übrig. Laßt uns einander desto näher sein!«

In den Jahresübergang von 1802 zu 1803 fällt die Beendigung der Braut von Messina. Am 4. Februar war die Tragödie fertig und Abends las sie der Dichter auf den Wunsch des in Weimar anwesenden Herzogs von Meiningen in einer, wie er an Körner schrieb, »sehr gemischten Gesellschaft von Fürsten, Schauspielern, Damen und Schulmeistern mit großem und übereinstimmendem Effecte« vor. Der Freund in Dresden, dem sogleich eine Abschrift zugegangen, schrieb zurück: »Dein neues Stück hat einen hohen Rang unter deinen Producten. Mir ist kein modernes Werk bekannt, worin man den Geist der Antike in solchem Grade fände. Der Stoff geht ganz unter in der Hoheit und Pracht der poetischen Form. Rechne übrigens hier nicht auf den lärmenden Beifall der jetzt lebenden Menge, aber auf dauernden Ruhm bei echten Kunstfreunden der kommenden Geschlechter« – eine Prophezeiung, die nicht so ganz das Richtige traf. Wilhelm von Humboldt war über die neue Tragödie entzückt. Sobald er dieselbe gelesen, schrieb er aus Rom an den Dichter: »Sie sind ein unendlich glücklicher Mensch, diese Productionskraft ewig in sich rege zu erhalten, und nie, glaube ich, ist es einem Dichter gelungen, so bestimmt einen selbst gezeichneten Weg zu verfolgen. In Ihnen kann das Niemand verkennen, wenn man Ihre Stücke, wie sie nach einander gefolgt sind, vergleicht. In Rücksicht der strengen Form kann sich keines mit der Braut messen. In ihr ist Alles poetisch, Alles folgt streng auf einander und es ist überall strenge Handlung. Auch über den Chor bin ich einstimmig mit Ihnen. Er ist die letzte Höhe, auf der man die Tragödie dem prosaischen Leben entreißt, und vollendet die reine Symbolik des Kunstwerks.« Anders urtheilten Tieck, Schlegel, Hegel, Seume, der Letztere bekanntlich sonst ein unbedingter Verehrer Schiller's. Sie alle erklärten sich gegen die Einführung des Chors und zwar mit Recht. Dieser Versuch muß als eine Verirrung bezeichnet werden, so großartig schön an sich auch die Lyrik der Chorgesänge oder Chorreden ist. Der Dichter übersah, daß im Drama des demokratischen Athen der Chor einen Sinn hatte, welchen er im modernen Polizeistaat nicht haben kann. Dort betheiligte der Chor so zu sagen die ganze Zuschauerschaft an der dramatischen Handlung, aber gleichsam nur als ideales Publicum. Wenn jedoch Schiller durch seine antikisirende Richtung sich einmal zur Einführung des Chors bestimmen ließ, so hätte er denselben wenigstens nicht theilen sollen, weil dadurch die Bedeutung des Chors als eines Sprachorgans des Schicksals verloren ging. Auch Humboldt tadelte diese Theilung und A. W. Schlegel hat richtig bemerkt: »Indem jedem der feindlichen Brüder ein eigener Chor parteiisch anhängt, der sich mit dem gegenüberstehenden streitet, hören beide auf, ein wahrer Chor, d. h. die über alles Persönliche erhabene Stimme der Theilnahme und Betrachtung zu sein.« Und nicht allein die Chorfrage gibt dem Tadel Raum: die ganze Composition klappt nirgends recht und all der wunderbare Glanz der Diktion, alle die Gedankenhoheit des Stückes vermag die klaffenden Fugen nicht ganz zu verbergen. Selbst dem Genius eines Schiller war es nicht gegeben, das Unmögliche zu leisten, d. h. den romantischen Geist mit der antiken Form zu einem vollkommen harmonischen Ganzen zu verschmelzen. So zieht sich eine ungelöste, weil unlösbare Dissonanz durch das ganze Werk und am schärfsten manifestirt sich dieselbe in dem Versuch, das moderne Liebesideal in die antike Tragik einzuführen.

Aber wie über das Urtheil der zukünftigen Kunstkritik, so war Körner auch über den Beifall der Zeitgenossen in Betreff der Braut im Irrthum. Die Tragödie war im Einzelnen doch so voll genialer Blitze, daß die augenblickliche Wirkung nicht ausbleiben konnte. Am 19. März 1803 wurde das Stück zum ersten Mal in Weimar gegeben. »Der Eindruck war bedeutend und ungewöhnlich stark – schrieb Schiller am 28. März an Körner. Auch imponirte es dem jüngeren Theile des Publicums so sehr, daß man mir nach dem Stücke ein Vivat brachte, welches man sich sonst hier noch niemals herausnahm. Ich kann wohl sagen, daß ich in der Vorstellung der Braut zum ersten Mal den Eindruck einer wahren Tragödie bekam. Der Chor hielt das Ganze trefflich zusammen und ein hoher furchtbarer Ernst waltete durch die ganze Handlung. Göthe'n ist es auch so ergangen; er meint, der theatralische Boden wäre durch diese Erscheinung zu etwas Höherem eingeweiht worden.« Mit dem erwähnten Vivat hatte es eine Bewandtniß, welche zeigt, daß die Leute, welche meinten, Kotzebue's satirische Posse »die deutschen Kleinstädter« sei speziell auf Weimar gemünzt gewesen, doch nicht so ganz fehlgerathen haben dürften. Nämlich als nach dem Schlußact der Braut von Messina der Vorhang gefallen, brachte ein junger Dozent aus Jena vom Balkon herab dem Dichter ein Lebehoch aus. Die im Parterre in Masse anwesenden Jenenser Studenten, in deren Auftrag der Dozent gehandelt hatte, stimmten jubelnd ein; denn die Studenten waren, wie Körner unterm 23. April an Schiller schrieb, damals noch »diejenige Classe des deutschen Publicums, von der man die meiste Empfänglichkeit für das Poetische zu erwarten hatte.« Aber Se. Excellenz der Herr Geheimrath und Theaterdirector von Göthe – hier ja nicht zu verwechseln mit dem Dichter Wolfgang Göthe – gerieth über die »verwünschte Acclamation«, wie er das Vivat in einem Billet vom 22. März an Schiller bezeichnete, ganz außerordentlich in Harnisch. Die Sache machte ihm »ein paar böse Tage«, er ordnete auch zur Ausmittelung der Schuldigen sofort eine polizeiliche Untersuchung an und ließ hierauf dem jungen Dozenten einen Verweis ertheilen. Der Dichter Göthe hatte sich zwei Jahre zuvor wie ein Kind gefreut, daß ihm bei seiner Anwesenheit in Göttingen die Studenten ein Vivat brachten. »Ich vernahm – erzählt er – daß dergleichen Beifallsbezeugungen verpönt seien, und es freute mich um so mehr, daß man es gewagt hatte, mich zu begrüßen.« Der Dichter Göthe hat auch noch in seinen alten Tagen sich gegen Eckermann über die ewige Polizeiplackerei in Deutschland zürnend ausgelassen und hat bei dieser Gelegenheit namentlich in Betreff der Erziehung tadelnd gesagt: »Es geht bei uns Alles darauf hin, die liebe Jugend frühzeitig zahm zu machen und alle Natur, alle Originalität und alle Wildheit auszutreiben, so daß am Ende Nichts übrig bleibt als der Philister.« Fürwahr, nicht ohne Grund klagt Faust: »Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust!« . . . . Berlin folgte dem vorangegangenen Weimar mit Aufführung der neuen Tragödie rasch nach und voll Enthusiasmus schrieb Iffland unterm 18. Juni an den Dichter: »Am 14. und 16. ward die Braut von Messina mit Würde, Pracht und Bestimmtheit gegeben. Gegenfüßler? Etliche. Totaleffect? Der höchste, tiefste, ehrwürdigste. Die Chöre wurden meisterhaft gesprochen und senkten wie ein Wetter sich über das Land. Gott segne und erhalte Sie und Ihre ewig blühende Jugendfülle!«