|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Theologie. – Orthodoxie, Mystizismus und Sektenwesen. – Böhme. – Leibniz. – Thomasius. – Der Spencer-Franckesche Pietismus. – Staats- und Rechtswissenschaft. – Pufendorf. – Die »Carolina«. – Strafrechtspraxis. – Das Zivilrecht. – Geschichtschreibung: lateinische Historien und deutsche Chroniken. – Die Naturwissenschaften. – Alchimie. – Mathematik und Astronomie. – Kopernikus. – Kepler. – Die Universitäten. – Die Besoldungsverhältnisse der Professoren. – Gelehrte Scharlatane. – Lehrmethode. – Der Student in seiner äußeren Erscheinung. – Kontraste des Studentenlebens. – Der Pennalismus. – Die Landsmannschaften. – Studentische Barbarei.

Wenn schon in einem früheren Kapitel von dem Geiste der deutschen Wissenschaft, wie er im Reformationszeitalter sich darstellte, gehandelt wurde; wenn dort von dem edeln humanistischen Aufschwunge, welchen er auf der Grenzscheide des Mittelalters genommen, sowie von seiner baldigen Erstarrung in theologischer Orthodoxie die Rede war: so müssen wir jetzt die Gebiete der verschiedenen Fachwissenschaften einer raschen Betrachtung unterwerfen und die bedeutendsten Entwicklungsphasen derselben bis zum 18. Jahrhundert verzeichnen. Wir werden uns aber kurz fassen, um auch zur Schilderung des gelehrten Wesens in seinen sozialen Formen noch einen Raum übrig zu behalten, welcher nicht allzu knapp zugemessen sein darf, da wir, der ganzen Anlage dieses Buches zufolge, gerade das Soziale überall stark betonen.

Es ist billig, mit der Theologie zu beginnen. Denn wie im Mittelalter die katholisch-romantische Scholastik Leben und Wissenschaft beherrschte, so war vom 16. bis zum 18. Jahrhundert die protestantisch-theologische Gelehrsamkeit der Grundton des geistigen Lebens deutscher Nation. Man kann uns einwerfen, daß neben diesem Tone der im Jesuitismus restaurierte Katholizismus sich denn doch laut genug gemacht habe, und wir geben das zu. Aber jeder Unbefangene wird auch uns zugeben müssen, daß der Jesuitismus seinem ganzen Wesen nach und in allen seinen Äußerungen durchaus romanisch war und ist, daß er demzufolge in Deutschland stets als ein Fremdartiges erschien und daß er trotz all der äußerlichen Macht, welche er im Bunde mit der fürstlichen Gewalt in deutschen Landen erlangte, auf die Offenbarungen des deutschen Geistes in Wissenschaft, Literatur und Kunst niemals einen Einfluß gewann, der von Belang gewesen wäre. Es ging dies so weit, daß, wo ein Jesuit an dem nationalen Geistesleben teilnehmen wollte, er geradezu seinem Jesuitismus entsagen mußte. Wir sehen solches an Friedrich Spee, dem trefflichen Liederdichter und unerschrockenen Bekämpfer des Hexenprozesses; sowie an Jakob Balde, der Patriot genug war, inmitten der Greuel des hauptsächlich mit durch die Ränke seines Ordens herbeigeführten Dreißigjährigen Krieges die Zersplitterung und Verwüstung Deutschlands in ergreifenden Oden zu beklagen.

Unsere Leser würden es uns wenig Dank wissen, wollten wir sie hier in das theologische Gezanke, welches von der Reformation an bis auf unsere Tage währt, näher einführen. Wir werden im dritten Buche, da, wo von dem großartigen Aufschwunge deutscher Wissenschaft im 18. und 19. Jahrhundert die Rede sein wird, ohnehin näher zu diesem unerquicklichen Gegenstande herantreten müssen. Für jetzt möge es an der Hindeutung auf die Hauptrichtungen desselben bis zum 18. Jahrhundert genügen. In Beziehung auf Begründung, organische Gliederung und polemische Verteidigung des lutherischen Lehrbegriffes stand Luthern sein Freund Philipp Melanchthon (Schwarzerd, 1497-1560) am nächsten, ein klarer, fein gebildeter Kopf, dem der Protestantismus unendlich viel zu danken hat, dabei ein etwas zahmer Gelehrter, der sich aber bei Gelegenheit doch auch zum »furor theologicus« erheben konnte, wie ja sein Geschrei gegen die rebellischen Bauern und seine Billigung des durch den fanatischen Hierarchen Kalvin an dem armen Servet verübten inquisitorischen Mordes (1553) sattsam bewiesen. In strengem oder doch wenig modifiziertem lutherischem Sinne wurden Melanchthons dogmatische und apologetische Arbeiten fortgeführt durch David Chyträus (1530-1600), Johann Gerhard (1582-1637), Georg Calixtus (1586-1656), Leonhard Hutter (1563-1616) und andere. Auf Seiten der freieren, durch Zwingli vertretenen reformierten Ansicht standen Johann Oekolampadius (Hausschein, 1488-1531), Martin Bucer (1491-1551), Wolfgang Capito (1478-1541), Heinrich Bullinger (1504-75) und andere. Von katholischer Seite wurde im dogmatischen Felde in Deutschland vorerst wenig geleistet, und die bezüglichen Schriften Johann Ecks (1486-1545) und anderer können sich nicht im entferntesten mit der geistvollen und beredsamen Wirksamkeit messen, mittels welcher Bossuet im 17. Jahrhundert das Ansehen des Katholizismus in Frankreich wiederherstellte. Auch kommt durchaus keine deutsch-protestantische Polemik gegen die jesuitische Moraltheologie, wie solche in Deutschland Hermann Busenbaum (1600-63) entwickelte, derjenigen gleich, welche Bossuets großer Landsmann und Zeitgenosse Pascal in seinen unsterblichen »Lettres provinciales« führte. Die überaus regsamen Mitglieder der Gesellschaft Jesu wußten in Deutschland dem Luthertum insbesondere auf dem Gebiete praktischer Theologie starken Abbruch zu tun, wie namentlich die homiletisch-katechetische Autorschaft des Pater Canisius (1521-98) zeigte, welcher von seinen Ordensbrüdern der Ketzerhammer genannt wurde und seinen Katechismus dem lutherischen entgegensetzte. Das Fach der Kirchengeschichte wurde in Deutschland eigentlich erst begründet durch Gottfried Arnold (1665-1714), dessen »Unpartheyische Kirchen- und Ketzerhistorie« die Steifgläubigen hüben und drüben nicht wenig ärgerte.

Nr. 117. Beham: Troßzug.

Nr. 118. Geschütz mit Bespannung und Bedienung.

Nr. 119. Goltzius, Liebe.

Nr. 120. Gelage von Edelleuten.

Die unduldsame Verknöcherung der protestantischen Orthodoxie drängte schon frühe zum Mystizismus und zur Sektiererei. In einer Zeit, von welcher der treffliche Epigrammatiker Logau mit vollem Rechte sagen konnte: »Luth'risch, päpstisch und kalvinisch, diese Glauben alle drei sind vorhanden; doch ist Zweifel, wo das Christentum denn sei« – in einer solchen Zeit konnte es ja nicht fehlen, daß strebende Geister und fühlende Herzen von den kahlen Dogmen des Luthertums unbefriedigt sich abwandten, um aus der Quelle zu trinken, welche schon die mittelalterliche deutsche Mystik aufgegraben hatte. Freilich stieg der theosophische Trank vielen zu rasch ins Gehirn, daß dasselbe drehend wurde und wunderliche Phantasmen gebar. So trat die Mystik in den Schriften eines Kaspar Schwenkfeld (1490-1561), Valentin Weigel (1533-88) und anderer auf, bis sie in denen eines Quirinus Kuhlmann, welcher im fernen Rußland 1689 verbrannt wurde, geradezu zur Mystik ward. Aber bedeutsam arbeitete der philosophische deutsche Gedanke in Jakob Böhme (1575-1624), dem theosophischen Schuster von Görlitz, der unter schmerzlichem Ringen mit einer naiv unbeholfenen Sprache und Ausdrucksweise zuerst an die spekulativen Probleme heranzutreten wagte. Es ist eine wunderbare Kraft des Sicheinsfühlens mit der Weltseele in den Schriften dieses Mannes, ein pantheistischer Hauch, der erwärmt und erquickt. Er stand jedoch zu vereinzelt, und es fehlte ihm zu sehr an philosophischer Methode, um Einfluß auf das wissenschaftliche Leben gewinnen zu können. Erst mit Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), durch welchen die moderne Philosophie, nachdem sie in den Italienern Bruno und Campanella, in dem Engländer Bacon, in dem Franzosen Descartes und dem Juden Spinoza unsterbliche Pfleger gefunden, gleichsam ankündigte, daß sie fortan Deutschland zu ihrem Lieblingssitze erwählen wollte, kam bestimmter Gehalt und festere Form in die philosophischen Studien. Die vielseitige gelehrte Tätigkeit des Mannes war überhaupt in engern und weiteren Kreisen von bedeutendstem Einfluß. Auf dem philosophischen, historischen, mathematischen, physikalischen und staatsrechtlichen Gebiete hat er nachhaltige Anregungen gegeben. Er zuerst führte die deutsche Wissenschaft mit weltmännischem Takt aus dem Dunkel der Studierstuben her vor und in die Gesellschaft ein, und endlich darf ihm auch dafür unser Dank nicht entgehen, daß er gegenüber der gelehrten Sucht und Mode seiner Zeit, die Wissenschaft durch den Gebrauch der lateinischen Sprache von Volk und Leben ganz abzulösen, die Muttersprache bei Lösung wissenschaftlicher Aufgaben empfahl. Noch entschiedener trat in dieser Beziehung der hellsehende Christian Thomasius (1655-1728) auf, der große Aufklärer des 17. Jahrhunderts, der in Weltweisheit und Jurisprudenz eine höchst wirksame rationalistische Tätigkeit entfaltete und die deutsche Sprache gleichsam amtlich zur Sprache der Wissenschaft erklärte, indem er 1687 zum Entsetzen der gelehrten Perücken das erste deutschgeschriebene Programm zu Leipzig ans schwarze Brett schlug. Er war es auch, der die große Wahrheit aussprach, das »hölzerne Joch« des Papsttums sei durch das Luthertum nur in ein »eisernes« verwandelt worden.

Nr. 121. Wappen des Melchior Schedel. Frau mit dem Keuschheitsgürtel und Ritter in der Hosenlatzmode.

Nr. 122. Dürer: Die Hahnreischaft.

Nr. 123. Watteau, Effet de la Ribotte.

Nr. 124. Dirnenliebe.

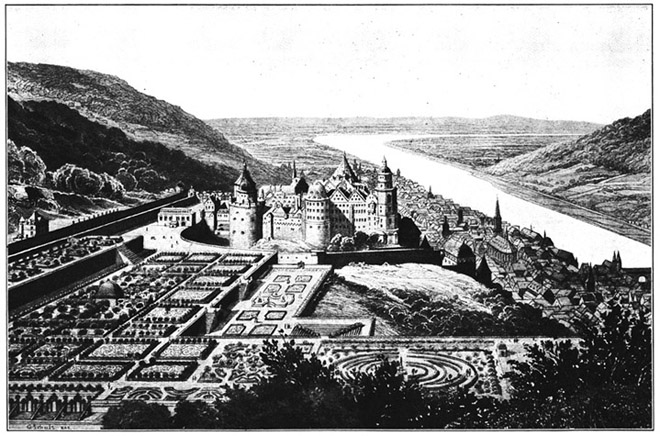

Nr. 125. Das Heidelberger Schloß um 1600.

Zur nämlichen Zeit, als die deutsche Wissenschaft durch Männer wie Leibniz und Thomasius im ursprünglichen Sinn und Geist des Protestantismus vorwärts geführt wurde, trat zu dem starren Bibelbuchstabengötzendienst in dem durch Philipp Jakob Spener (1635-1705) und August Hermann Francke (1663-1727) begründeten Pietismus ein sänftigendes Element, gegen welches sich aber jener mit der ganzen Gehässigkeit der Orthodoxie sträubte. Wie verderblich der Pietismus mit der Zeit für das deutsche Volksbewußtsein geworden, liegt klar am Tage und soll im dritten Buche mehr ausgeführt werden; allein zur Zeit seines Entstehens war er dem verknöcherten Luthertum gegenüber eine wahrhaft wohltuende Erscheinung, und Speners oberster Grundsatz, daß die Religion Sache des Gemütes sei und sein müsse, ist gar nicht zu bestreiten. Man muß außerdem den ersten Pietisten, namentlich Francke, nachrühmen, daß sie es waren, welche sich mit größtem Eifer einer bis dahin fast gänzlich vernachlässigten Sache annahmen, des Volksschulwesens nämlich. Auch in dieser Hinsicht zeigte der alte Pietismus im Verhältnis zu dem bettelstolzen lutherischen Polizeichristentum einen demokratischen Zug auf. Das höhere, das sogenannte gelehrte, auf die Universitätsstudien vorbereitende Schulwesen hatte bei den Katholiken, wo es sich in den Händen der Jesuiten befand, wie bei den Protestanten, eine vorherrschend philologisch-theologische Richtung.

Nr. 126. Goltzius, Die Lüsternheit.

Was in der Rechtswissenschaft und ihren verschiedenen Disziplinen bis zum 18. Jahrhundert herab in Deutschland geleistet wurde, ging aus Anregungen hervor, welche aus der Fremde kamen. Wie Hugo Grotius, welcher zuerst die Prinzipien der Rechtsphilosophie und des Natur- und Völkerrechts klar bestimmte, wie ferner Locke und Spinoza die rechtsgelehrte Autorschaft eines Leibniz, Thomasius und insbesondere eines Samuel von Pufendorf (1632-1694) weckten, so waren auch die staatswissenschaftlichen Theorien eines Macchiavelli, Hobbes und Sidney von größerem oder geringerem Einfluß auf Deutschland, wo Johannes Limnäus (1592-1663), Pufendorf und Hippolytus a Lapide( B. Ph. von Chemnitz, 1605-78), ein heftiger Gegner der Anwendung römischer und byzantinischer Staatsgrundsätze auf die deutsche Reichsverfassung, sowie der Kompendienschreiber Johann Schilter (1633-1703) und andere auf diesem Felde arbeiteten. Die wissenschaftliche Behandlung des deutschen Kriminalrechts, wie sie z. B. Benedikt Carpzov (1595-1666;) und Peter Müller (1640-96) betrieben, fußte auf dem Kodex des Strafprozesses, welcher unter dem Namen der »Carolina« bekannt ist. Diese »peinliche Halsgerichtsordnung« ist eine auf Befehl Kaiser Karls V. 1532 unternommene Überarbeitung des durch Johann von Schwarzenberg am Anfange des 16. Jahrhunderts zusammengestellten fürstbischöflich Bambergischen Strafrechts. Die »Carolina« war ein Reichsgesetz, insofern nämlich in einer Zeit, wo das Prinzip der fürstlichen Landeshoheit bereits tatsächlich in die deutsche Reichsverfassung aufgenommen und die Einheit Deutschlands schon nur noch ein Bündel von Territorialsouveränitäten gewesen ist, überhaupt noch von einem Reichsgesetze die Rede sein konnte. Diese Halsgerichtsordnung war, obgleich sie uns wie ein Stück mittelalterlicher Barbarei vorkommen muß, dennoch für die Zeit ihrer Entstehung ein Vorschritt. Sie wollte, wie sich ein Mann vom Fach darüber ausdrückt, nicht etwa »ein neues Recht schaffen, sondern nur in der Gärung ihrer Zeit eine gemeinrechtliche Grundlage erhalten, indem sie einerseits dem reformatorischen Bedürfnisse der Zeit huldigte, aus welchem eben die Aufnahme des römischen Rechts hauptsächlich hervorgegangen war, andererseits aber von dem gesunden Kerne des einheimischen Rechts soviel als möglich zu retten suchte. In der strafrechtlichen Praxis war freilich von einem solchen »gesunden Kerne« wenig oder gar nichts zu spüren; es wäre denn, daß Gesundheit gleichbedeutend sein würde mit Roheit. Die Strafrechtspflege ist nämlich im 16. Jahrhundert und im Reformationszeitalter überhaupt steinern-fühllos, ja wahrhaft raffiniert-grausam gewesen. Die gräßlichsten Folterkünste übte sie mit Wollust, sogar an Kindern, an schwangern Frauen, an Kranken und an Wahnsinnigen. Man muß in die Folterkammern, auch in die Folterkammern lutherischer Städte und Staaten von damals hineinblicken, um zu erkennen, wie verlogen das herkömmliche Gerede von der Besserung und Milderung der Sitten durch das Luthertum ist. Die bekannte deutsche »Gemütlichkeit« heckte ja Marterscheusäligkeiten aus, wie die »ungemütlichen« Franzosen und Italiener sie nicht scheusäliger erfinden konnten. Im Jahre 1570 kam man z. B. in Frankfurt a. M. auf den sinnreichen Einfall, einen standhaften Angeschuldigten, an welchem die üblichen Folterarten wirkungslos erschöpft worden waren, dadurch zum Geständnisse zu bringen, daß man ihm eine Schüssel, unter deren Höhlung man eine Maus gesperrt hatte, auf den bloßen Bauch band. Die Herren Juristen von Frankfurt liebten es, ihre Erfindungsgabe auch in betreff neuer Hinrichtungsarten glänzen zu lassen. Im Jahre 1588 wurde z. B. daselbst ein Jude an den Beinen aufgehenkt und rechts und links von ihm je ein lebender Hund. Der eine der Hunde starb am sechsten, der Jude am siebenten, der zweite Hund am achten Tage. Gewiß ist es wahrhaft erquickend und tröstlich, wenn in die wüste Nacht solcher Greueljustiz und Justizgreuel hinein und aus derselben Zeit herüber dann und wann ein Strahl von menschlicher Empfindung leuchtet. So scheint es in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in der Stadt Basel Rechtsbrauch gewesen zu sein, daß Kindermörderinnen gerettet werden durften, falls sie, von der Rheinbrücke in den Strom gestürzt, noch lebend unten beim Thomasturme anlangten. Im Januar von 1567 fand man im Birsigloche am Kornmarktbrunnen den Leichnam eines neugeborenen Kindes. Als Mutter erwies sich Amalie, die Tochter des Baselers Burgers Heinrich von Lübeck. Sie hatte dieses Kind mit dem Ehemann ihrer Schwester gezeugt, hatte es heimlich geboren, erwürgt und in den Birsig geworfen. Ihre Verurteilung, lebendig begraben zu werden, wurde aber, wie in den Akten steht, »von den Pfaffen abgebätten und sie dafür zum ertränken kondemnieret.« Auf der Rheinbrücke stimmte sie den Psalm an: »Aus tiefer Not schrei' ich zu dir!« und wurde dann durch den Henker gebunden und hinab ins Wasser geworfen. Beim Thomasturme drunten lösten etliche ans Ufer gelaufene Frauen der noch lebenden Missetäterin die Stricke und zogen sie ans Land. Sie wurde begnadigt und fand später sogar einen Mann. Im Jahre 1588 widerfuhr einer Dienstmagd dasselbe.

Nr. 127. Kupplerin.

Nr. 128. Dirne.

Nr. 129. Tracht einer holländischen Dirne.

Begreiflich ist übrigens, daß bei den damals gang und gäben Ansichten nur in einer brutalen Strafjustiz Schirm und Schutz gegen brutale Laster und Verbrechen gesucht wurde. An solchen war fürwahr kein Mangel. Da ist uns z. B. in dem Tagebuch des Nürnberger Scharfrichters Meister Franz, welches in den letzten Jahrzehnten des 16. und in den ersten des 17. Jahrhunderts aufgezeichnet wurde, ein abschreckendes Bild damaliger Laster- und Frevelhaftigkeit entrollt. Besonders in geschlechtlicher Beziehung bezeugt uns Meister Franz furchtbarste Verirrungen des zügellosen Triebes. Bigamie, Sodomie, Incest, an Kindern verübte Notzucht kommen häufig vor; ebenso nicht selten Giftmord versuche liederlicher Frauen, von denen gar eine mit dem eigenen Vater Ehebruch treibt, weshalb sie denn auch lebendig verbrannt wird. In das Zivilrecht, unter dessen frühesten Bearbeitern der schon genannte Carpzov abermals erscheint, gingen immer mehr Bestimmungen des römischen Rechtes ein; jedoch konnte die Basis des altgermanischen Prozeßrechtes nicht ganz verlassen werden, wie insbesondere die im Jahre 1555 neu durchgesehene und verbesserte Reichskammergerichtsordnung beweist. Über das Lehnrecht hat der fleißige Schilter das erste Kompendium geschrieben. Wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Handelsrechte kam in Deutschland noch nicht vor, und über das Wechselrecht hat erst Johann Gottlieb Siegel (1699-1755) eine Arbeit von Bedeutung geliefert.

Nr. 130. Stich nach Le Bonteux, Der neugierige Schäfer.

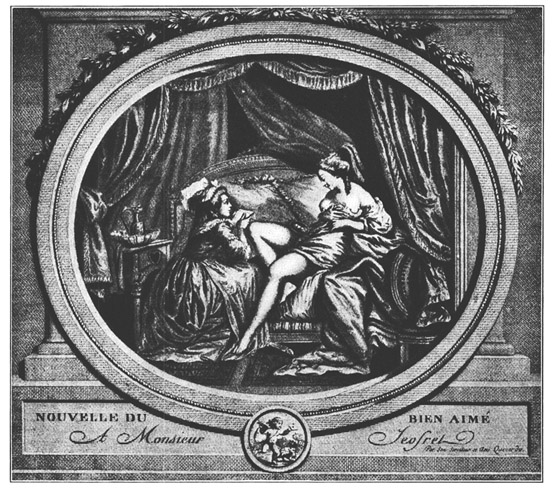

Nr. 131. P. A. Baudouin, Der Abend.

Sofern kritische Schärfe und Unparteilichkeit der Forschung einerseits und künstlerische Behandlung des Stils andererseits die eigentliche Geschichteschreibung begründet, findet sich eine solche erst im 18. und 19. Jahrhundert in Deutschland vor. Allerdings regte das Reformationszeitalter die historische Kritik an und rief die Bekanntschaft mit den Historikern des Altertums die Nachahmung ihres Stils hervor; allein die deutschen Geschichtschreiber jener Zeit, welche kritischen Sinn, umfassenden Blick und künstlerische Form in sich vereinigten, schrieben in der Sprache der Gelehrten, schrieben lateinisch. So, um nur zwei der hervorragendsten Beispiele anzuführen, der berühmte Nürnberger Humanist Willibald Pirkheimer (1470-1530) und Johannes Sleidanus (Philippson, 1506-56). Die Geschichtschreibung in deutscher Sprache bewegte sich zunächst noch ganz in Haltung und Form der mittelalterlichen Chronik, auch da, wo sie, wie in der »Chronika, Zeytbuch und Geschychtbibel von anbegyn bis auf das jahr 1531« von dem geisteshellen Sprichwörtersammler Sebastian Frank († 1545), dessen Tätigkeit nachmals Wilhelm Zintgref († 1635) »Apophthegmata der Teutschen«) fortsetzte, die Universalhistorie zum Vorwurfe nahm. Von populären Spezialchronisten des 16. Jahrhunderts sind anzuführen: Johann Turmair [Aventin] (Bayerische Chronik), Thomas Kantzow (Pommersche Chronik), Johann Köster (Dithmarsische Chronik), Johann Petersen (Holsteinische Chronik), Lukas David (Preußische Chronik) und der schweizerische Herodot, Egidius Tschudi aus Glarus (1505-72), der in seiner »Chronik Loblicher Eydgenosschaft« den naivsten und belebtesten Volksstil, freilich aber auch die ganze Phantastik willkürlicher Mythenbildnerei entfaltete. Georg Rüxner überlieferte der Sittengeschichte in seinem »Thurnierbuch« (1579) die ritterlichen Gebräuche des Mittelalters, Adam Reißner gab in seiner »Historia der Herren Georg und Kaspar von Frundsberg« (1572) eine höchst anschauliche Schilderung des Kriegswesens der Reformationsperiode. Aus der nämlichen Zeit besitzen wir drei sehr wichtige Memoirenbücher, die Selbstbiographie des Ritters Götz von Berlichingen (zuerst gedr. 1731), die Selbstbiographie des Ritters Hanns von Schweinichen und die Denkwürdigkeiten des Bartholomäus Zastrow (1520-1603). Zu diesen stellt sich noch der wackere Sebastian Schertlin von Burtenbach († 1577) mit seinen für die Geschichte jener Zeit dankenswerten Briefen. Auch die Hilfewissenschaften der Historik, Genealogie, Heraldik, Chronologie, Numismatik fanden allmählich Pfleger, und Sebastian Münster (1489-1552) zeigte in seiner »Kosmographei« die verworrenen Anfänge statistischer und geographischer Tätigkeit. Auf der Grenzscheide des 16. und des 17. Jahrhunderts finden wir wichtige historische Werke noch immer lateinisch verfaßt, wenn auch bald übersetzt, wie die »Schwäbische Chronik« des Martin Crusius (1526-1607). Doch schrieben von da ab mehrere ausgezeichnete Historiker deutsch, wie Siegmund von Birken (»Österreichischer Ehrenspiegel«, 1668) und der für die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges so äußerst bedeutende Franz Christoph Graf von Khevenhiller (»Annales Ferdinandei«, 1640 fg., 12 Foliobände). Ein Seitenstück zu den Ferdinandinischen Jahrbüchern bilden die einundzwanzig mit trefflichen Merianschen Kupferstichen gezierten Folianten des Theatrum Europaeum (1635-1738), auf welches wir schon beim Zeitungswesen zu sprechen gekommen sind. Durch Pufendorfs »Einleitung zu der Historie der vornehmsten Reiche und Staaten« (1682) wurde der Behandlung des geschichtlichen Stoffes im Sinne der neueren Zeit zuerst Bahn gebrochen, und so sehen wir durch ihn wissenschaftliche Methodik in die deutsche Geschichtschreibung eingeführt, wie Khevenhiller derselben die diplomatische Kenntnis der politischen Händel und Geschäfte zubrachte.

Nr. 132. Ein modisches Ehepaar.

Nr. 133. Spranger, Die käufliche Liebe.

Minder sichtbar und rasch waren die Vorschritte unserer Altvorderen in den Naturwissenschaften. Manche derselben lagen fast bis ins 18. Jahrhundert herein brach, und auf den früher angebauten Feldern wucherte das Unkraut alchimistischer Träumereien und Gaunereien aufs üppigste. Das Mittelalter hatte der neueren Zeit eine Art Naturphilosophie vermacht, welche Astrologie, Alchimie und Magie (die weiße, im Gegensatz zur schwarzen, wovon im folgenden Kapitel die Rede sein wird) in sich begriff. Die Astrologie trieb bis zum Ausgange des 17. Jahrhunderts mit Horoskopen, Nativitäten und Prognostikationen ihren gelehrten Hokuspokus, war aber doch harmloser als die Alchimie, welche mit ihrem Stein der Weisen, ihrer Goldtinktur und ihrem Transmutationspulver der Borniertheit und Geldgier so große Summen abgelockt hat. Von der grauesten Vorzeit her sollte, so lautete die alchimistische Fabel, durch eine Reihenfolge von »Adepten« das Geheimnis des Lebenselixiers, dessen Verjüngungswunder so viele Märchen des alten Orients preisen, sowie das der Verwandlung unedler Metalle in das edelste der späteren Zeit überliefert worden sein, und es werden uns noch im 17., ja sogar, wie wir im dritten Buche sehen werden, noch im 18. Jahrhundert Männer vorgeführt, von welchen mit Bestimmtheit versichert wird, daß sie den Stein der Weisen und das Transmutationspulver besessen hätten. Eine Menge von Leuten beschäftigte sich auch in Deutschland mit der Aufgabe, in den Besitz dieser »Arkana« zu gelangen, und machte dadurch sich und andere arm und toll. Noch größer war die Anzahl derjenigen, welche die Goldkocherei als Industrieritter betrieben und die keineswegs so ehrlich waren wie der berühmte Heinrich Kornelius Agrippa von Nettesheim (1486-1535), welcher, nachdem er sich sein Leben lang mit der »Occulta philosophia« beschäftigt hatte, zuletzt in seinem Buche »De scientiarum vanitate« offen erklärt, es sei das alles nur Dunst und Wind. Die an den Höfen herumziehenden, von den bei der Steigerung höfischer Prachtliebe stets um Geld verlegenen deutschen Fürsten anfangs mit offenen Armen aufgenommenen Goldmacher gaben ihr Handwerk meist nur auf, wenn es ihnen auf unsanfte Weise gelegt wurde, d. h. wenn die betrogenen fürstlichen Patrone ihre goldkochenden Schützlinge henken ließen. So ließ z. B. 1597 der Herzog Friedrich von Württemberg den Schwindler Georg Honauer, mit einem Kleide von Goldschaum angetan, an einem Galgen sterben, welcher aus den Eisenstangen errichtet war, die der Delinquent in Gold zu verwandeln versprochen hatte, und gesellte ihm, abermals betrogen, später noch drei Kollegen. Übrigens wurden, wie in Deutschland über alles und jedes, viele dicke Folianten und Quartanten über das Geheimnis der Goldmacherei geschrieben, deren Inhalt einen namhaften Beitrag zur Geschichte der menschlichen Narrheit liefert. Selbst so wissenschaftlich organisierte Köpfe wie Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus Bombastus von Hohenheim (1493-1541) ließen sich durch die alchimistischen Dünste trüben. Dieser vielgewanderte Mann von wahrhaft genialen Anlagen war sonst unstreitig der bedeutendste Arzt und Chemiker seiner Zeit, der namentlich durch seine Findungen in der Chemie, die dann durch Georg Agricola (1494-1555), Thomas Lieber (1523-83) und andere fortgeführt, erweitert und kritisiert wurden, eine neue Epoche der deutschen Heilkunst begründete, ungeachtet manche seiner Ansichten höchst paradox, marktschreierisch und komisch klingen. Er hat durch sein chemisch-medizinisches System, dem der theosophische Gedanke, daß das allbeseelende Leben die Einheit des Universums vermittele, zugrunde liegt und das ein Jahrhundert später durch den Belgier Helmont vollendet wurde, der rohen, auf Galen und Avicenna gestützten Empirie ein Ende gemacht und ist insofern nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa von Bedeutung gewesen. Zu einem rationelleren Betrieb der Chirurgie hat besonders Felix Würtz durch seine »Praktika der Wundarznei« (1563) den Anstoß gegeben. Mineralogie, Geognosie und Geologie haben in Deutschland begründet der vorhin erwähnte Agricola und entschiedener noch der große Polyhistor Konrad Geßner aus Zürich (1516-65), welcher außerdem auch für die Zoologie und Botanik die wirksamsten Anregungen gab.

Nr. 134. J. P. Patter, Aufmunterung.

Nr. 135. Frauentrachten im 17. Jahrhundert.

Nr. 136. Breughel, Schule im 16. Jahrhundert

Daß auch an dem neuen Aufschwunge der mathematischen Wissenschaften, wie er zu Ende des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts von Italien ausging, die Deutschen mit Kraft und Erfolg sich beteiligen würden, verbürgten schon die Arbeiten eines Georg Peurbach (1423-61), eines Johann Regiomontanus (Müller, geb. 1436) und eines Albrecht Dürer, welcher gleich seinem großen Zeitgenossen Lionardo da Vinci dem Genius des Malers den des Mathematikers gesellte. Aber dieser und anderer mathematische und astronomische Leistungen wurden überglänzt durch die großen Entdeckungen des Nikolaus Kopernikus (Köpernik, aus Thorn in Westpreußen, 1473-1543) und des Johann Kepler (aus Weil der Stadt in Schwaben, 1571-1630), die mit dem Dänen Tycho de Brahe, dem Italiener Galilei und dem Engländer Newton das mathematische und astronomische Fünfblatt bilden, welches dem Menschenauge über den beschränken Horizont der Bibel hinaus in die Unermeßlichkeit des Weltalls das Schauen eröffnet hat. Nach dreißigjähriger Arbeit hatte Köpernik sein System der Himmelsbewegungen vollendet (»Libri sex de orbium coelestium revolutionibus«, 1543), welches die Weltanschauung wahrhaft revolutionierte, indem es statt der Erde die Sonne als Mittelpunkt der Welt nachwies, und nach siebzehnjähriger Anstrengung fand Kepler die nach ihm benannten drei Gesetze der Planetenbewegung (die Bahnen der Planeten sind Ellipsen, in deren Brennpunkte die Sonne sich befindet; die Quadrate der Umlaufszeiten verhalten sich wie die dritten Potenzen der mittleren Entfernungen; die Bewegung in der Ellipse geschieht so, daß in gleichen Zeiten gleiche Räume beschritten werden). Damit war »Einfachheit und Harmonie in dem Weltsysteme hergestellt«, und wie die vereinigte Opposition des Humanismus und des bibelgläubigen Protestantismus gegen das Papsttum der katholisch-romantischen Weltansicht theoretisch ein Ende bereitet hatte, so neigte sich unter Einwirkung der Opposition, welche von den mathematischen und Naturwissenschaften ausging, die protestantisch -theologische allmählich ihrem Ende zu, um der philosophischen, der menschlichfreien Platz zu machen.

Nr. 137. Die Amme.

Nr. 138. Brosamer, Hans Sachs.

Nr. 139. Hollar, Modebilder.

Nr. 140. Auf dem Spaziergang.

Nr. 141. Ansicht von Nürnberg aus dem 17. Jahrhundert.

Vorerst freilich beherrschte noch die Theologie das gesamte gelehrte deutsche Wesen, zu dessen sozialen Gestaltungen wir uns jetzt wenden.

Schon im ersten Buche ist der Stiftung der ältesten Universitäten, Prag und Wien, gedacht worden. Ihnen folgten bis zum 18. Jahrhundert Heidelberg 1386, Köln 1388, Erfurt 1392, Würzburg 1403, Leipzig 1409, Rostock 1415 oder 1419, Freiburg im Breisgau 1430 oder 1457, Greifswald 1456 oder 1460, Basel 1459, Ingolstadt 1459 oder 1472, Tübingen 1477, Mainz 1477, Wittenberg 1502, Frankfurt a. d. Oder 1505, Marburg 1527, Königsberg 1544, Jena 1548, Dillingen 1554, Helmstedt 1575, Altdorf 1578, Gießen 1607, Paderborn 1614, Rinteln 1621, Kiel 1665, Innsbruck 1672, Halle 1694, womit die Reihe der älteren Hochschulen, von denen später verschiedene eingingen oder verlegt wurden, geschlossen war. Bis zur Reformation waren auf den Universitäten die Lehrvorträge nach scholastischen Prinzipien eingerichtet gewesen; von da ab machte sich die freiere, auf die humanistischen Studien gestützte Richtung so sehr geltend, daß sich sogar die katholischen Hochschulen, obgleich unter der Leitung von Jusuiten stehend, dem Einflusse derselben nicht ganz entziehen konnten und ihr wenigstens formale Zugeständnisse machen mußten. Ja, es kam sogar vor, daß die Weltklugheit der Gesellschaft Jesu auf den katholischen Universitäten der religiösen Intoleranz weniger Spielraum einräumte, als dieser auf protestantischen eingeräumt war. Ein merkwürdiger Brief eines Studenten aus Ingolstadt aus den 70er Jahren des 16. Jahrhunderts beweist dies klärlich. Die protestantischen akademischen Hörsäle widerhallten lange Jahre hindurch von den widerwärtigsten, gewöhnlich noch dazu im unflätigsten Schimpftone geführten trinitarischen, synergistischen, adiaphoristischen, kryptokalvinistischen Zänkereien, und die neue Theologie machte der scholastischen vielfach den Ruhm streitig, in der Beschäftigung mit dem Absurden das Menschenmögliche geleistet zu haben. Der wütende Haß, mit dem die Herren Theologen der verschiedenen protestantischen Sekten sich verfolgten, würde seiner grobianisch-rüpelhaften Auslassungen wegen mitunter grotesk-komisch gewesen sein, wäre der ganze Blödsinn solcher gegenseitiger Betätigung der christlichen Liebe nicht von so unheilvollen Folgen für das Leben und für die deutsche Kultur begleitet worden. Die theologischen Zänker und Stänker verpesteten mit dem giftigen Streit um hüben und drüben gleich sinnlose Dogmen selbst das innerste Heiligtum des Familienlebens und brachten es glücklich dahin, daß sogar verständigste Männer und Frauen dem theologischen Moloch ihre besten Gefühle zum Opfer brachten. Erlebte man es doch, daß die sonst so treffliche, von uns mehrfach rühmend angezogene Kurfürstin Anna von Sachsen, deren älteste Tochter Elisabeth den kalvinistischen Pfalzgrafen Johann Kasimir geheiratet hatte, in ihrem lutherischen Fanatismus an ihre genannte Tochter, als diese mit einem toten Kinde niedergekommen war, am 20. Februar von 1585 einen mütterlichen Trostbrief schrieb, worin es hieß, es sei besser, daß das liebe Kind vor der Geburt gestorben, als daß dasselbe, so es gelebt hätte, »mit falschem, gottlosem Irrtum in der Religion hätte können befleckt werden«. Die fromme lutherische Großmutter wollte also ihr Enkelkind lieber tot als kalvinistisch sehen. Echt fromm das! So ein »erweckliches« Wunder von Entmenschung, wie nur der Glaube sie wirkt.

Nr. 142. Quacksalber auf dem Jahrmarkt.

Das Bestätigungsrecht der Universitäten war im Mittelalter beim Papste gewesen. Die Protestanten anerkannten ein Bestätigungsrecht des Kaisers, welches aber beim Wachsen der Territorialsouveränität allmählich auf die Landesfürsten überging, wenigstens de facto. Zur Reformationszeit gründeten mehrere deutsche Fürsten Hochschulen als Stützpunkte der neuen Lehre, als deren Metropole lange Wittenberg galt, wo Luther und Melanchthon lehrten. Aus der Stiftung von Universitäten durch die Fürsten folgte, daß die an denselben wirkenden Professoren als fürstliche Diener angesehen und als solche bezahlt wurden, während sie früher auf das Honorar für ihre Vorlesungen angewiesen waren. Die Gehalte waren indessen, auch wenn man nicht den Maßstab der Einnahmen gesuchter Universitätslehrer unserer Tage daran legt, sehr bescheiden, wobei freilich berücksichtigt werden muß, einesteils, daß andere Beamte noch viel schlechter bezahlt wurden (es gab z. B. Prediger mit 36 Gulden Jahrgehalt), andernteils, daß die Lebensmittel durchschnittlich sehr billig waren (in Wittenberg z. B. soll eine einzelne Person ihre jährlichen Nahrungsbedürfnisse im Jahre 1507 mit 8 Goldgulden haben bestreiten können). Der Gesamtetat der Universität betrug bloß 3000 Gulden jährlich, der von Wittenberg 3795 Gulden. Luther und Melanchthon bezogen als dortige Professoren jährlich 200 Gulden, und höhere Gehalte gab es nicht. Der erste Professor der juristischen Fakultät hatte ebenfalls 200 Gulden, der zweite 180, der dritte 140, der vierte 100 Gulden; der erste Lehrer der Medizin hatte 150, der zweite 130, der dritte 80 Gulden; in der philosophischen oder, wie sie damals hieß, »artistischen« Fakultät waren nur die beiden Professoren der hebräischen und der griechischen Sprache jeder mit 100 Gulden besoldet, die übrigen erhielten nur 80, der Pädagog nur 40. An der Universität Wien hatte im Jahre 1514 ein Professor der arabischen und der griechischen Sprache 300, ein Professor der Medizin 150 Gulden Gehalt. Mit solchen Gehalten, wozu allerdings noch die Kollegiengelder der Studenten und die Disputationsremunerationen kamen, mußten die Professoren sich und ihre Familien erhalten, und außerdem noch ihre Bedürfnisse an Büchern bestreiten, denn für öffentliche Bibliotheken geschah nur Spärliches; die Universitätsbibliothek zu Wittenberg durfte z. B. jährlich für 100 Gulden Anschaffungen machen. Es ist daher kein Wunder, wenn die gelehrten Briefwechsel damaliger Zeit von Klagen über Armut, Hunger und Schulden wimmeln und die ganze gelehrte Welt einen widerlichen Anstrich von Bettelhaftigkeit erhielt. Wer von den Gelehrten zu ehrlich war, an fürstlichen Höfen den astrologischen oder alchimistischen Schwindler zu machen, suchte sich mit »Dedikationen« zu helfen. Das Dedikationswesen wurde dann auch so weit getrieben, daß einige Gelehrte die einzelnen Kapitel ihrer dickleibigen Bücher vermöglichen Privatpersonen und außerdem das ganze Werk noch einem im Geruche des Mäzenatentums stehenden Fürsten widmeten. Ein solcher war insbesondere der Herzog Albrecht von Preußen, dem nachgerühmt werden muß, daß er für Wissenschaft und Kunst einen teilnehmenden Sinn bewies und die zahllos an ihn einlaufenden gelehrten Bettelbriefe selten ohne klingende Erwiderung ließ. Freilich, die gelehrten Gaukler wußten sich trefflich zu helfen, wie das Beispiel des Paracelsisten Leonhard Thurneysser zeigt, den der Kurfürst Johann Georg von Brandenburg zu seinem Leibmedikus bestellte, der ein Jahrgehalt von 1352 Talern bezog und zudem mit Nativitätstellen, Kalendermachen und Goldmacherprojekten so viel verdiente, daß er in prächtigen Kleidern einherging, Edelknaben in seinem Dienste hatte, in einem Viergespanne fuhr und in Berlin ein glänzendes Haus machte. Wer von den Gelehrten nicht solche Thurneysserisch-weltmännische Eigenschaften besaß, den quälte nicht nur des Lebens Notdurft, sondern es machten ihm auch alle jene kleinen Leiden, Erbärmlichkeiten und Bosheiten schwer zu schaffen, welche ja noch jetzt unter den gelehrten Herren unserer Hochschulen zu Hause sind. Zur Brotnot kam der kleinlichste Brotneid, und es hatten insbesondere die jüngeren aufstrebenden Dozenten viel von den alten Fakultätsherren zu leiden, welche den Senat oder das sogenannte Konsistorium der Universität bildeten. Endlich war auch schon zur Reformationszeit das in unseren Tagen so beliebte Gemaßregeln akademischer Lehrer wohlbekannt, und den brutalsten Fall dieser Art erlebte der Jenenser Theolog Striegel, welchen, weil er seinem Kollegen Flacius gegenüber an der Melanchthonschen Auffassung des protestantischen Lehrbegriffes festhielt, die Fürsten von Weimar auf Anstiften des Flacius 1559 bei Nacht und Nebel wie einen Räuber und Mörder aus dem Bette reißen und unter schandbarer Mißhandlung seiner Frau ins Gefängnis führen ließen.

Nr. 143. Jacob de Gheyn: Die anatomische Vorlesung.

Nr. 144. J. B. Greuze, Soll ich?

Die Zahl der Universitätslehrer war namentlich im 16. Jahrhundert noch sehr beschränkt. Im Jahre 1536 hatte Wittenberg im ganzen zweiundzwanzig Dozenten, Jena 1564 nur sechzehn, Königsberg bei seiner Stiftung gar nur dreizehn. Demnach mußte auch der Kreis der Universitätsstudien in damaliger Zeit klein sein. Auf den meisten Hochschulen ging dem Anhören der Fachkollegien (Lektionen oder Exerzitien nannte man sie) eine von den neu eintretenden Studenten durchzumachende Lehrzeit in den sogenannten Pädagogien voraus, wo insbesondere lateinische Grammatikalstudien getrieben wurden. Waren diese überstanden, so empfing den Studierenden in den eigentlichen Fakultäten eine ziemlich große Dürre. Denn auf den meisten deutschen Universitäten wurde in der Theologie, mit gänzlicher Vernachlässigung ihrer praktischen Teile und der Kirchengeschichte, nur über Dogmatik und Exegese gelesen; in der juristischen Fakultät über die Institutionen, den Kodex, die Pandekten und die kanonischen Dekretalien; in der medizinischen über die Schriften des Hippokrates, Galenus und Avicenna, wozu dürftige Notizen über Anatomie, Diagnose und Pharmazie kamen; in der philosophischen über einige griechische und römische Autoren, Dialektik, Moral, Mathematik und Physik. Die Geschichte wurde fast gänzlich hintangesetzt und auch da, wo sich etwa Lehrstühle dafür fanden, höchst geistlos behandelt. In jeder Fakultät war jedem Dozenten der Gegenstand seiner Vorlesungen, sowie die Anzahl und die Zeit der Stunden, streng und bestimmt vorgezeichnet. Die akademischen Lehrer konnten sich jetzt bei weitem nicht mehr so frei bewegen wie im Mittelalter. Sie mußten sich in allem und jedem nach dem Willen und Wohldünken ihrer fürstlichen Besolder richten, und daher sehen wir seit der Reformation in der gelehrten deutschen Welt jenen Professorenservilismus einreißen, welcher unserem Lande zu ebenso großer Schande gereicht, als ihm hinwiederum die vielen Träger wissenschaftlicher Selbständigkeit, Gesinnungstreue und Freimütigkeit zur Ehre gereichen. Die sehr bedeutenden Lücken, welche der enggezogene Kreis der akademischen Vorträge in der Bildung der Studierenden ließ, suchte man durch häufige Deklamier- und Disputierübungen nach Kräften auszugleichen. Die letzteren mußten überhaupt häufig den Mangel einer wissenschaftlichen Presse, wie unsere Zeit sie besitzt, ersetzen.

Nr. 145. Queverdo: Nachricht vom Geliebten.

Was die Frequenz der Universitäten betrifft, so war sie natürlich sehr schwankend und verschieden und hing insbesondere von dem Kommen oder Gehen berühmter Lehrer ab. Heidelberg z. B. war 1546 so verkommen, daß die Universität ganz eingehen zu wollen schien, Jena hatte 1564 bloß fünfhundert Studenten, Wittenberg dagegen 1549 tausend, bald darauf zweitausend und 1561 gegen dritthalbtausend; vom Jahre 1502 bis zum Jahre 1677 waren daselbst 75 528 Studenten inskribiert gewesen. Wer die Mittel besaß, dehnte sein Studentenleben in jenen Zeiten auf eine viel längere Reihe von Jahren aus als heutzutage. Sieben, acht, zehn, zwölf Jahre Student zu sein war nichts Ungewöhnliches. Es gab aber wahre Ungeheuer von bemoosten Häuptern, wie jener Heinrich Oel eins gewesen, der 1638 als Leipziger Student starb, nachdem er gerade hundert Jahre alt geworden. Bemerkenswert ist auch der damalige Brauch, das Rektorat der Universitäten den Landesfürsten zu übertragen, wie z. B. in Jena geschah, oder an vornehme Edelleute, die gerade an der Hochschule studierten. Da gab es dann mitunter ganz blutjunge Rectores, die der akademischen Genossenschaft wohl in Saus und Braus, weniger aber im Studium vorleuchteten. Ergötzlich sind z. B. die Briefe, welche der junge Graf Christoph von Henneberg, der 1525 zum Rektor der Universität Heidelberg gewählt worden, nach Hause und an seine Freunde schrieb, deren einen, einen Kanonikus zu Würzburg, er ersuchte, ihm ein Faß vom »besseren und edleren Wein« zu schicken, daß er damit seine Heidelberger Gönner ehrte und ergötzte. Seit der Reformationszeit war es überhaupt adelige Gepflogenheit, die jungen Leute mit Hofmeistern und Bedienten auf die hohen Schulen zu schicken, wo sie dann mit »Bankettieren, Prangen und Prassen« gemeiniglich ein großes Wesen machten, aber auch einen ritterlich-romantischen Ton im Gange erhielten. Nach dem Dreißigjährigen Kriege, als der deutsche Adel sich zum Affen des französischen machte, wich diese Sitte allmählich der jedenfalls schlechteren, die Junker zu ihrer Ausbildung nach Paris zu senden.

Nr. 146. Burgkmair, Musik.

Aber nicht allein die Anwesenheit des jungen Adels auf den Universitäten verschaffte dem Studentenleben einen »ritterlichen« Charakter. Die deutsche Studentenschaft hat überhaupt die Romantik des versinkenden Mittelalters und damit auch ein sehr großes Stück mittelalterlicher Roheit mit in die neuere Zeit herübergenommen. Es ist, wo die letztere nicht zu sehr vorschlägt, eine ritterliche Stimmung in dem Studententum, ein romantischer Klang, welcher erst in unseren Tagen leise zu verklingen beginnt, seit es dem Bureaukratismus gelungen, die deutschen Universitäten ganz unter seine Zucht und Aufsicht zu nehmen und da, wo früher aus Jünglingsherzen das heilige Feuer der Freiheit aus allem verdüsternden Rauch und Qualm doch immer wieder rein und schön hervorloderte, das gesinnungsloseste, jämmerlichste Strebertum als Banner aufzupflanzen. Im 16., 17. und 18. Jahrhundert war wenigstens von solcher Knickung und Verkrüppelung der Jugend keine Rede. Man ließ sie brausen, und damals hatte die Unterscheidung zwischen Burschen und Philistern wirklich einen Sinn. Schon in seiner Kleidung wollte der Student etwas Besonderes haben und trieb daher die herrschende Kleidermode namentlich im 17. Jahrhundert gern ins Phantastische. Der flotte Bruder Studio ging dazumal einher in Spitzbart und langem Haar, auf welchem ein Schlapphut mit Federbusch trotzig in die Stirne gerückt war. Ein breiter Halskragen war über das geschlitzte Wams geschlagen, über welchem ein weiter Ärmelmantel getragen wurde. An die umfänglichen Pluderhosen schlossen sich bespornte Stiefeln mit offenen, die Waden zeigenden Stulpen an. Das Stammbuch, eine echt akademische Erfindung, durfte dem Gürtel nicht fehlen. Ein Stoßdegen oder Hieber von gewaltiger Länge und mit breitem Stichblatt, sowie die bald vom deutschen Studenten unzertrennliche Tabakspfeife und auf Wanderungen ein tüchtiger Knotenstock vollendeten die Ausrüstung des Burschen. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts jedoch hatte er sich äußerlich sehr verwandelt. Da trug er auf lang frisiertem Haar einen viereckigen Hut und war angetan mit einem breitschößigen, mit Stickereien und talergroßen Knöpfen verschwenderisch ausgestatteten Rocke mit Ärmelaufschlägen, die bis zum Ellbogen reichten, ferner mit kurzen schwarzen Beinkleidern, schwarzen Strümpfen und Schnallenschuhen und führte einen Paradedegen.

Nr. 147. Trinkstube.

Der Kontrast zwischen dem Leben armer und reicher Studenten war in früheren Zeiten noch greller als heutzutage. Arme Teufel mußten sich mit kärglichen Stipendien und mit Informieren (»Kalmeusen«) durchhelfen. Wir haben einen rührenden Brief von einem Stipendiaten, welcher 1620 die Universität Jena bezog und mit einem Stipendium von sechzig Gulden zwei Jahre ausreichen sollte, während doch in der Stadt damals alles ungewöhnlich teuer war, so daß 1 Pfund Brot 1 Groschen, 1 Maß Bier 1 Groschen, 1 Paar Schuhe 5 Gulden und 1 Paar Stiefel gar 10 Gulden kosteten. Da mußte dann eine »Famulatur« aushelfen, welche er bei zwei reichen Kommilitonen erhielt. Ganz anders lauten die Berichte von der Lebensweise vermöglicher Burschen damaliger Zeit, und ein besonders anschauliches Bild von dem studentischen Treiben liefert Dürrs Studentenroman, betitelt »Geschichte Tychanders«, welcher 1668 erschien. »Nachdem ich – erzählt der Held den Beginn seiner akademischen Laufbahn – meine Jünglingsjahre erreichet und nun gesonnen war, wiewohl mit noch nicht recht flüggen Federn, höher zu fliegen, absonderlich den verhaßten Schulzwang mit der akademischen Freiheit, womit ich schon lange schwanger gegangen, einmal zu vertauschen, erhielt ich, doch wider meiner Lehrer Rat, durch vielfältiges Anhalten meiner Mutter, daß mein Vater mich annoch bart- und federlos dahin sandte. Ich reis'te fort, langte an und grüßte sobald bei meiner Ankunft die pindischen Schwellen mit einem gewöhnlichen Pennalschmause, wurde auch mit üblichem Willkomm, damit man der Zeit die neuen Ankömmlinge zu beschenken pflegte (Ohrfeigen und Nasenstüber mein' ich), von denen alten Pennalen, vornehmlich meinen Landsleuten, gar höflich empfangen. Gedachte meine Landsleute, weil sie gut Geld bei mir wußten, unterließen nicht, mich zum öfteren zu besuchen (beschmausen nennen's die Pennäle), wodurch sie denn meinen Beutel in kurzer Zeit seines Eingeweides ziemlich entledigten. Ich verbracht solch Probejahr nach gewöhnlicher Pennalweise, ohne Gott, ohne Gewissen, ohne Gebet in lauter wüstem heidnischem Fastnachleben. Zwar was sag ich heidnisch? Wo ist bei Heiden ein solch verteufelt Leben jemals geführet worden? Fressen, saufen, gassaten gehen, sich mit Steinen balgen, Fenster einwerfen, Häuser stürmen, ehrliche Leute durchhecheln, neue Ankömmlinge vexieren, beschmausen und recht räuberischer Weise ihrer armen Eltern Schweiß und Blut helfen durch die Gurgel jagen war meine tägliche Arbeit; um das studieren bekümmerte ich mich nicht, ich hatte genug andere Possen zu tun. Daneben aber wurde des buhlens keineswegs vergessen, denn weil die Pennäle unverschämt waren und keine großen Komplimenten gebrauchten, sondern fein gleich zugingen, waren sie bei denen leichtfertigen Weibspersonen desto angenehmer und hatten viel freieren Zutritt und Paß bei ihnen als andere.«

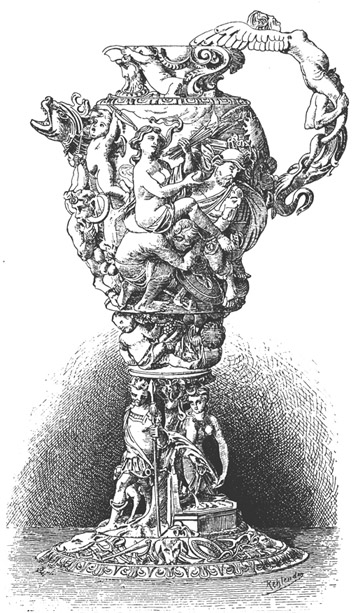

Nr. 148. In Elfenbein geschnitzte Kanne. Augsburger Arbeit aus dem 17. Jahrhundert.

Es ist im Vorstehenden des Pennalismus gedacht worden, eines Unfugs der akademischen Sitte, welcher so viel Unheil anstiftete, daß er zahllose »Pönalmandate« veranlaßte und sogar als eine nationale Plage auf einem Reichstage zur Sprache kam. Ausbildner des Pennalismus waren insbesondere die fahrenden Schüler, deren schon im ersten Buche gedacht worden und die später die charakteristischen Namen Vaganten, Lyranten und Bacchanten erhielten. Diese nichtstudierenden Studenten waren die Lehrer jenes mysteriösen Kodex studentischer Bräuche, welcher, wenn auch in gemilderten Formen, unter dem Titel »Komment« noch jetzt auf deutschen Hochschulen zu Recht besteht. Pennal (von der Federbüchse des Schulknaben) hieß der angehende Student, und das Pennaljahr war eine Zeit harter Geduldprüfung für ihn, denn er war während desselben in Wahrheit nur der hartgeplagte Hörige seiner älteren Kommilitonen. Selbst die Loszählung vom Pennalismus, das sogenannte Deponieren, war eine arge, in tatsächliche Mißhandlung ausartende Quälerei, die unter allerlei possenhaften Zeremonien vor sich ging und wobei dem Kandidaten mit Beil, Hobel und Säge, mit Kamm, Schere und Raspel, mit Ohrlöffel, Bohrer und Bartmesser hart zugesetzt wurde. Diese Instrumente von riesigen Dimensionen wurden auch in späterer Zeit noch lange den neu ankommenden Studenten zu ihrem nicht geringen Schrecken vorgezeigt. War die Qual, welche oft die Gesundheit des Gequälten vollständig ruinierte, manchmal sogar baldig den Tod nach sich zog, vorüber, so hieß der bisherige Penal ein Schorist (von Scheren, weil ein Geschorener und nun selbst zum Scheren anderer Berechtigter?), was später in Jungbursch umgewandelt wurde, wie auch an die Stelle des Pennals der Fuchs trat. Dieses noch jetzt berühmte Epitheton verdankt seinen Ursprung dem Professor Brisomann, welcher von der lateinischen Schule zu Naumburg nach Jena berufen worden war. Er trug als ein gravitätischer Pedant selbst im Sommer einen mit einem Fuchspelz verbrämten Mantel, und so nannten ihn die Studenten einen Schulfuchs, was hernach auf jeden frisch aus der Schule kommenden Neustudenten überging. Neben dem Pennalismus leisteten besonders die Landsmannschaften der studentischen Sitte und Unsitte Vorschub. Schon frühe unterschieden sich die Mitglieder der Landsmannschaften, zu welchen die mittelalterlichen »Nationen« allmählich geworden, durch verschiedene Abzeichen, Farbe des Federbusches, Bänder u. dgl. m. Sie übten unter sich eine gewisse Gerichtsbarkeit aus, vertraten die Interessen der Studentenschaft den Regierungen und dem Philisterium gegenüber oder überwachten und förderten vielmehr die studentische Duellwut. In dem Korporationsgeiste der Landsmannschaften lagen hauptsächlich die stets üppig wuchernden Keime der furchtbaren Studentenkrawalle jener Tage. Im Jahre 1510 holten die Erfurter Studenten einen der Ihrigen, welcher Diebstahls halber gerädert werden sollte, mit Gewalt vom Schafotte herunter und brachten ihn glücklich davon; im Jahre 1521 wütete ebenfalls zu Erfurt ein förmlicher Studentenaufruhr, welchen die rüstige Bürgerschaft nur mit Mühe bändigte; 1660 stellte die Jenensische Studentenschaft behufs der Befreiung von drei im Karzer sitzenden Kommilitonen einen so furchtbaren Tumult an, daß Herzog Wilhelm von Weimar die Ritterschaft und den Landsturm gegen die Rebellen aufbieten mußte. Schon zu Luthers Zeit hatte man bitterlich über die »Säuferei, Unzucht und Wüstheit« der Studenten geklagt, und eine von Seifart in seinem »Altdeutschen Studentenspiegel« angezogene Hildesheimische handschriftliche Chronik, deren Verfasser 1516 zu Wittenberg studierte, enthält folgende charakteristische Meldung: »Am Avend St. Michaelis springt ein Swabe ut dem Kollegio und stak Antonium von Schirrstedde toidt. Kort darna word de lange Johann von Haldensleve vor siner Burse erstoken; acht Tage darna word Andreas Binnemann von Brunswick erwörget unde in de Beke (Bach) geworpen.« Und aber eine noch ganz andere Verwilderung kam durch den Dreißigjährigen Krieg über die deutschen Hochschulen. Das Studenten- und Soldatenleben griff dazumal gar vielfach ineinander und vermischte sich. Der angebrannte oder relegierte Student wurde Landsknecht oder Reiter und aus diesem dann wieder Student. So wurden die abscheulichen Unsitten des Lagers nach den Musensitzen verpflanzt, und Rauflust, Völlerei und Liederlichkeit nahm daselbst in erschreckender Weise überhand. Selbst in Liedern aus späterer Zeit macht sich dieses Ineinanderspielen von Krieg und Studium während des 17. Jahrhunderts deutlich fühlbar. Unerwähnt darf indessen nicht gelassen werden, daß die deutsche Studentenwelt jener Zeit auch ihren Staps oder Sand aufzuweisen hatte. Während der schwedische General Banner von Erfurt aus Thüringen mit Erpressungen, Raub und Gewalttat aller Art heimsuchte, faßte ein Jenenser Student, von patriotischem Zorne getrieben, den Entschluß, Deutschland von dem fremden Bedrücker zu befreien. Er führte dieses Vorhaben wirklich aus, nur traf sein rächender Mordstahl den Unrechten, und er wurde, nachdem er bei seiner Verhaftnahme noch zwei weitere Schweden niedergestoßen, auf grausamste Art hingerichtet, bei all der Marter eine heldische Fassung bewahrend.

Nr. 149. Beham, Deutsches Stadtleben in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts.

Nr. 150. Beham, Deutsches Landleben in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts.

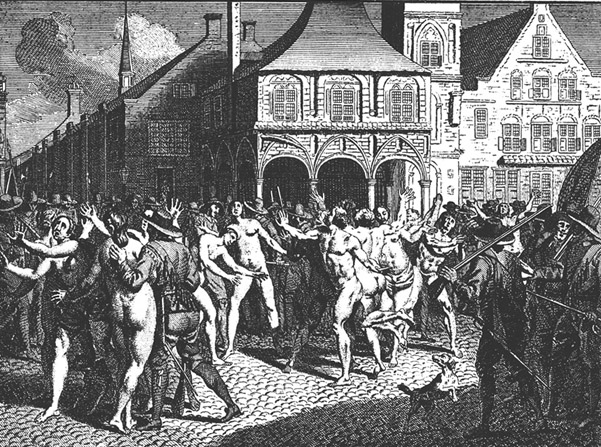

Nr. 151. Die Aushebung der Adamiten zu Amsterdam.

Nr. 152. Die Adamiten in Münster.

Das beginnende 18. Jahrhundert zeigte das deutsche Studententum noch sehr tief in der Barbarei des vorhergegangenen versunken. Edleres wissenschaftliches Streben war fast ganz von den Universitäten verschwunden, deren Katheder der unendlichen Mehrzahl nach geistlose Pedanten oder hanswurstige Ignoranten innehatten. Kein Wunder demnach, daß das viehische Rundesaufen, Schlägerwetzen, Duellieren, Deponieren, Philisterprellen und Zotenreißen bei der Lässigkeit oder Kraftlosigkeit der Regierungen seinen Fortgang hatte. Die Studentenlieder aus jener Periode sind von roher Geschmacklosigkeit und wimmeln daneben von zuchtlosem Unflat, welcher sich auch in den noch immer modischen Stammbüchern so breit machte, daß Kästner in Göttingen einmal bekanntlich in ein ihm zur Einzeichnung von Spruch und Namen dargebotenes schrieb: »Herr, gestatte, daß ich unter diese Säue fahre.« Neben ausgelassenstem Liebeln, Schwelgen und Spielen wurde auch der dickste Aberglaube treulich von den Studenten kultiviert, wie das Beispiel jener durch einen Jenensischen Studenten 1715 angestellten Geisterbeschwörung behufs der Hebung eines Schatzes beweist, wobei zwei Bauern umkamen und der Beschwörer selbst ums Haar das Leben eingebüßt hätte. Der akademische Senat inquirierte den Studenten auf Zauberei und hatte gar keine Ahnung davon, daß das Unglück nur durch den Holzkohlendampf der bei der Beschwörung gebrauchten Räucherpfanne verursacht worden sei. Ein Jahr darauf ereignete sich in Halle eine noch gräßlichere Geschichte, deren Katastrophe für ein unmittelbares Strafgericht Gottes ausgegeben wurde. Eine Anzahl von Studenten hatte in Verbindung mit leichtfertigen Dirnen eine Orgie gefeiert, wobei sie zuletzt die Passion Christi und die Einsetzung des Abendmahls travestierten. Nach Verfluß einer Stunde aber waren elf von den Studenten tot, ebenso der Wirt und seine zwei Töchter, was sich freilich ganz natürlich aus dem Umstände erklärt, daß der betrunkene Wirt in das bei dem Gelage schließlich verbrauchte Bier statt Wassers einen Eimer scharfer Lauge geschüttet hatte. Zacharias bekanntes komisches Heldengedicht »Der Renommist«, welches doch erst 1744 gedruckt wurde, entrollt ein ebenso treues als abschreckendes Gemälde des Studentenlebens der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Indessen gerade damals begann sich im Studententum ein besserer Geist zu regen, welcher in dem studentischen Ordenswesen eine soziale Gestaltung erhielt, die freilich auch ihrerseits bald wieder der Verknöcherung verfiel.

Nr. 153. Modebild.