|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

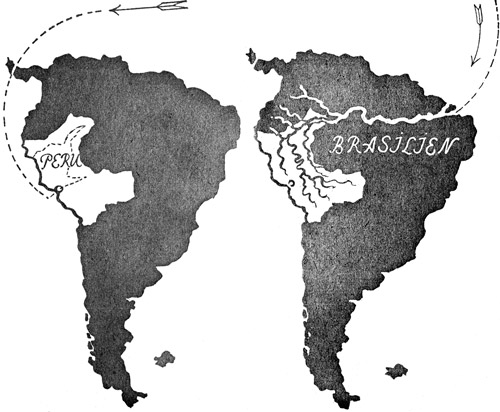

Wenn man den südamerikanischen Kontinent auf der Landkarte mit einem dicken Rotstift umrandet, dann hat man das Gebiet der europäischen Zivilisation angedeutet (und auch das Gebiet, in dem die Reisejournalisten und ‑schriftsteller reisen), ein schmaler Streifen, der im allgemeinen nicht über die Küstenstriche hinausreicht. Wenig weit von der Westküste steigt der ungeheure, schier unüberschreitbare Festungswall der beiden Andencordilleren in die Wolken, eine Riesen-Chinesische Mauer, von der Natur schützend vor das Indianerland gestellt. Nur wenige Straßen und Bahnen auf dem ganzen Erdteil erklettern sie in schwindelerregenden Kurven bis an den Rand der Gletscher: meist überwinden nur schmale Maultierpfade Schluchten und Abgründe und den ewigen Schnee der Hochpässe.

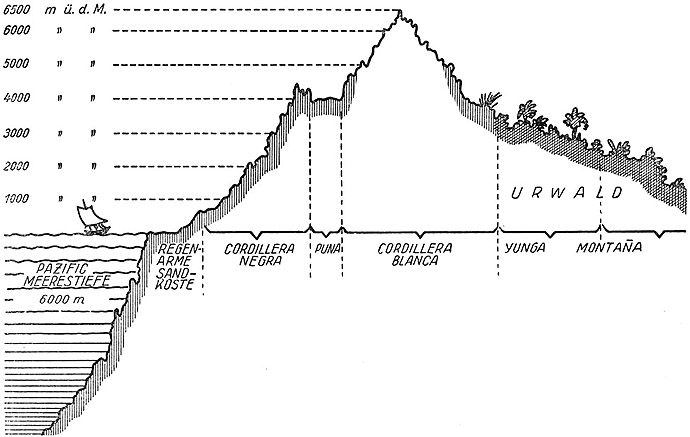

Die von den Engländern zum Kupfertransport erbaute Oroyabahn in Peru steigt in neun Stunden auf viertausendsiebenhundert Meter. Der rasche Wechsel von der Küstenhitze in die dünne, eisige Luft der Höhen ruft eine Krankheit hervor, die sogenannte Sorroche, die manchmal tödlich verläuft. Dieser Temperaturunterschied ist natürlich, aber die verdrehten Jahreszeiten, die ich schon in wenigen Stunden und je weiter ich kam, um so mehr beobachtete, machten mir in der ersten Zeit viel zu schaffen. In Lima ist es im Juli Winter und verhältnismäßig kühl und neblig. Über der Sandwüste des Küstenlandes lag drückende Hitze. Auf tausend Meter Höhe war es mild und warm, und man sagte mir, daß dieses sonnige Frühlingswetter das ganze Jahr über unverändert herrsche. Auf dreitausend und viertausend Meter war es heiß, obwohl es schneite, oder wieder eiskalt im klarsten Sonnenschein. Zur gleichen Zeit war es hundert Kilometer westlich davon, an der Küste, frisch und windig, zwischen den Gipfelketten der Anden, in der hohen, flachen Puna, mild und grün und im Osten, hinter der zweiten Cordillere, glühte der Tropensommer. Dieser trockene Sommer ist eigentlich die Winterzeit, und die Zeit unserer Wintermonate, November bis Februar, März, nennen sie Sommer. Der ist gleichzeitig die Regenzeit, aber wieder nur im Urwald, östlich der Anden, während die gleichen Monate an der Westküste den regenlosen, trockenen Sommer bilden, der Winter heißt. Und das ist nur ein Teil der Klimagegensätze dieser widerspruchsvollen Länder, Gegensätze, die ich auf meinen Wanderungen durch das Amazonasgebiet auf meiner eigenen Haut kennenlernte. (Nur der scharfe Gegensatz der in Afrika gefürchteten kalten Nacht zum heißen Tag ist in den Amazonasländern, mit wenigen Ausnahmen, unbekannt.) Aber die Frage: Was für ein Klima hat Peru? zu beantworten, was für Romanschreiber oft leicht ist, gelang mir trotzdem nicht. Das Land liegt zwischen dem zweiten und dem achtzehnten südlichen Breitengrad, ist also zum großen Teil tropisch, wie man sagt, und hat dabei Sommer- und Winterfrischen in allen Höhenlagen und Breitengraden, hat sein Nizza und Monte Carlo, sein Arosa und St. Moritz, sein Baden-Baden oder Berchtesgaden und Bad Gastein und Meran usw., nur daß alle diese Orte nicht so heißen, weil sie nicht bewohnt und keine Ortschaften sind, sondern vorläufig noch Gegenden. Im Laufe eines Jahres erlebte ich alle Klimate, die es überhaupt gibt, weil ich immer unterwegs war, mich nie lange an einem Ort aufhielt und so fortwährend Breitengrade und Tiefen- und Höhenlagen wechselte. Auf diese Weise bleiben einem selbstverständlich die schroffsten Klimagegensätze nicht erspart. Schon einige hundert Meter Höhenunterschied machen da viel aus, man kann in einer Stunde aus dem eisigsten Januar in die schwülsten Hundstage reiten, und umgekehrt.

Wer dagegen an einem Ort lebt und bleibt, der hat das ganze Jahr und jedes Jahr das gleiche Klima und Wetter seiner Gegend. Denn so verschieden die Witterungen in den verschiedenen Landstrichen sind, so gleichmäßig und unveränderlich sind sie in jeder einzelnen Gegend. Unvorhergesehene Witterungsumsprünge, im nördlichen Europa die Regel, sind unbekannt. Nach der Regelmäßigkeit der Regenstunden in der Regenzeit kann man die Uhr stellen, und ein verregneter Sommer ist unbekannt, solange Menschen und Geschlechter denken können.

Auf die Frage nach dem Klima Südamerikas kann man nur sagen, es hat, wie alle erdenklichen geographischen Landschaften, so auch alle Klimen der Erde; und welches Klima in diesem und jenem südamerikanischen Land herrscht, das hängt davon ab, wo man sich in dem betreffenden Land befindet und zu welcher Zeit des Jahres. Die deutsche Siedlung Oxapampa zum Beispiel, 1800 Meter über dem Meere in den östlichen Andenausläufern, gilt wegen ihres gleichmäßigen und gesunden Klimas, in dem auch in der Regenzeit die Sonne keinen Tag fehlt, als ein idealer Luftkurort, an dem Fieberkranke ohne Behandlung und Arznei durch den bloßen Aufenthalt genesen. Eigentümlicherweise ist dort der Sommer etwas kühler als die Regenzeit, während in der Regenzeit dafür Tag- und Nachttemperatur ausgeglichener sind. Im Gebiet von Chuchurras, in dem ich mich ansiedelte, in den gleichen Gebirgsausläufern, aber tiefer liegend, 360 Meter, herrscht das ganze Jahr gleichmäßig eine Temperatur von ungefähr 35 Grad Reaumur, und der einzige Unterschied, den das Jahr aufweist, ist die trockene und die Regenzeit. Die Hauptregenzeit war im November bis Mitte Dezember, die zweite Periode im Februar und März. Auf den Höhen der Gebirge zwischen den beiden Orten ist es meist kalt und regnerisch, so daß man ohne Feuer nicht im Freien schlafen kann und der halbnackte Indianer vor Frost zittert, wenn er keine Decke umzuhängen hat.

Ich sah immerwährenden beglückenden Sommer und ewigen Schnee, tödliche Trockenheit, feuchtheiße fantastische Üppigkeit, öde und fruchtbare und überfruchtbare Gebiete, bepflanzte Talgründe und friedliche Weiden und Getreidefelder, sumpfig überschwemmte Fiebertiefen, nebeltriefende Bartwälder, mannshohes Moosgeflecht, hitzedürre Fels- und Sandwüsten, und wieder paradiesische Naturgärten, jeder so groß wie Bayern und noch größer. Es hat auch Stimmungen von europäischer Trostlosigkeit – aber dann ist es auf Weihnachten auf einmal prächtigster Frühling (er beginnt in unserem Herbst), seltsame Jasminbäume stehen in voller, farbenprunkender Blüte, Vögel üben Arien, als wären es Amseln im März, die Orangen sind reif, aber das sind sie auch wieder zu anderen Jahreszeiten und je nach der Gegend jederzeit, und Sommer ist es auch im Winter und da erst recht und selbst in der Regenzeit täglich ein paar Stunden, die »Jahreszeiten« wechseln regellos fortwährend, in heißen Gegenden ist es zuweilen auch kühl, und nur Schnee und Frost klettern selten über dreitausend Meter herunter.

Ich nannte dieses Erleben Geographie zu Fuß.

Mit Ausnahme derer, die draußen waren, hat der europäische Mensch, der doch alles weiß, oder es wenigstens glaubt, und der viel Geld für Schulen und Bildung ausgibt, von praktischer Geographie keine Ahnung. Alles, was da gelehrt wird und wie es gelehrt wird, ist graue Theorie und oft noch Schlimmeres. Man müßte den Geographieunterricht, wenn er einen praktischen Wert haben soll, reformieren und den Schülern keinen Lehrer mehr vorsetzen, der ihnen etwas von Ländern, Landschaften, Städten, Menschen und Verhältnissen erzählt, die er nie gesehen hat. Man müßte, um statt Buchstabenwissen und verhängnisvollen Irrtümern persönliche und Augenscheinerfahrung vermitteln zu können, den theoretischen Unterricht durch den filmischen Bildbericht ersetzen und ihn dadurch wenigstens lebendiger und wirklichkeitsnaher machen.

Nur ein Teil des unübersehbaren und widerspruchsvollen Südamerika hat rein tropisches Klima. Der Äquator durchschneidet Ecuador, Columbien und Brasilien, wo sich ihm von Manaos ab der Amazonas immer mehr nähert, um ihn in seinem Mündungsdelta zu erreichen, und diese Strecke ist die heißeste seines riesigen Laufes. Sehr nahe am Äquator fällt fast das ganze Jahr warmer Regen. In Südchile und Südargentinien herrscht bereits gemäßigtes bis »nördliches« Klima, und das von Stürmen umtobte Patagonien nähert sich schon bedenklich arktischen Zonen.

Die Klimaverschiedenheiten schon allein des Amazonasraumes beunruhigten mich; nicht nur, weil ich das einemal fror wie ein geschorener Pudel und neben dem Reittier herlief, um mir Bewegung zu machen, und dann wieder, noch am gleichen Tag, in Schweiß gebadet dahinkeuchte oder im Sattel einschlief, sondern weil ich die Klimaverhältnisse nicht im mindesten überblicken und sie mir nicht zusammenreimen konnte. Ich war erst einigermaßen zufrieden, als ich mir ein Schema gemacht hatte, das in groben Zügen die Bodenformation und die hauptsächlichsten Klimastufen des Landes wenigstens ungefähr wiedergibt (siehe Seite 55).

Das Schema veranschaulicht die Meerestiefe an der pazifischen Küste, die hier, wie nur noch an wenigen Stellen der Weltmeere, etwa 6000 Meter beträgt, so daß zwischen ihr und dem höchsten Gebirge des Festlandes eine Differenz von über zwölftausend Metern herrscht, und die folgenden Formationen:

Auf der Ostseite des Andenhochgebirges beginnt auf dreitausend Meter Höhe der Urwald, beginnt und endet von da an nicht mehr bis zur atlantischen Küste. Dieser unermeßliche Urwald ist der zweite Schutzgürtel, noch gewaltiger als die gigantische Höhenlandschaft der Anden, den die Natur um die noch reinrassigen indianischen Völker gelegt hat – ihr stärkster Bundesgenosse. Die Indianer Nordamerikas (wie auch die des flachen Argentiniens) sind das Opfer ihrer ebenen Prärie- und Pampalandschaft geworden, die den weißen Eroberern das Eindringen erleichterte; in den Urwald einzudringen aber ist nicht so einfach wie in eine Grasebene. Das Imperium der eroberischen Incas wuchs auf den Andenhochflächen nach Norden und Süden in die Länge, der Osten dagegen, das schwierige Urwaldgebiet und die freiheitsliebenden, lebenskräftigen und zum Teil auch angriffslustigen Waldindianer bereiteten ihrem Ausdehnungsdrang hier ein Ende; die Incas beschränkten sich darauf, an den Ostgrenzen ihres Reiches gegen die »wilden«, d. h. nicht unterworfenen Stämme der Andenausläufer und des Stromtieflandes Militärkolonien, Grenzschutzgarnisonen, einzurichten. Auch den spanischen Eroberern, wie an anderen Stellen den Portugiesen, gebot, wenn es sie gelüstete, tiefer in das Land einzudringen, der unbetretene und ungangbare Urwald ein gebieterisches Halt. Wohl sind einzelne unerschrockene Leute auf waghalsigen Erkundigungszügen in ihn eingedrungen, ohne mehr am Ende zu retten als das nackte Leben, im Innern aber geblieben ist keiner. Den Nachkommen der Spanier erging es nicht besser, und den Ausländern, Engländern und Amerikanern, den Ausbeutern von Land und Leuten mit modernsten Methoden, nicht anders. Keiner kam bis auf den heutigen Tag über das Randgebiet des Urwalds hinaus, mit Ausnahme der Caucheros, Gummisucher, die zu Ende des neunzehnten Jahrhunderts bis in die letzten Waldwinkel vordrangen, von den Kautschukfaktoreien schlimmer als Sklaven behandelt wurden und ihrerseits wieder die Indianer noch übler und grausamer behandelten. Der einzige aber, der im Urwald Fuß faßte, ist der Missionar, den sein Seelenfangfanatismus auf die vorgeschobensten Posten treibt. Wissenschaftliche Expeditionen, die einen unentdeckten Indianerstamm oder eine neue Affensorte oder Stechmücke erforschen wollen, brauchen zu ihrem interessanten Ausflug meistens einen ungeheuerlichen, kostspieligen Ausrüstungsapparat, eine Art transportables Warenhaus, um möglichst ohne Verzicht auf zivilisierte Gewohnheiten und Bequemlichkeiten in der Wildnis voranzukommen. Gar ein einzelner, von Wissensdurst oder Abenteuerlust oder beidem getriebener Urwaldwanderer ist noch seltener als die seltenste Affenrasse und wird im Küstengebiet, wie es mir erging, als eine ganz spezielle Art eines Wahnsinnigen betrachtet.

Nicht aus Humanität und Nächstenliebe wurden die Urwaldindianer nicht bekämpft, nicht niedergerungen und nicht ausgerottet, sondern weil man nicht hinkam, weil das schwierige und zu große Gelände des Urwalds den Masseneinmarsch von Soldaten und den Transport von Fahrzeugen usw., wenn überhaupt, dann nur unter den allergrößten Opfern und Anstrengungen erlauben würde.

Aus der Region von Schnee und Eis, vorbei an sechstausend Meter hohen Steilwänden, von denen die Lawinen in den Abgrund brüllen, ging es hinunter in die Hitze. Zuerst in den subtropischen, nebligen, verfilzten und nässetriefenden sogenannten Regenwald. Wie die Westseite der Anden zu den regenärmsten Gebieten der Erde zählt, so zählen ihre Ostabhänge zu den regenreichsten. Der Boden dieses Waldes ist Choromosco, ein drei bis vier Meter dickes, wippend federndes Geflecht aus Moospflanzen. Allerdings bleibt es nun, ob trocken oder naß, immer heiß. Und schon nach wenigen Tagen ist man im dumpfschwülen, gründämmerigen Dampfbad des immer tiefer hinabsteigenden Tropenwaldes.

Bis hierher mag sogar der eine oder andere von Neugier, oder eher noch von irgendeiner geschäftlichen Spekulation angespornte Küstenbewohner schon gekommen und dann schleunigst wieder umgekehrt sein. Denn es gibt hier, wenn auch weder Bahn noch Straße, doch noch einige Farmer und Kolonisten und sogar ein paar Deutsche darunter. Wo wäre der Deutsche nicht zu finden! Wer aber von da aus noch weiter geht, der ist in den Augen jedes vernünftigen Menschen entweder vollständig übergeschnappt oder ein Verbrecher, der Grund hat, sich unsichtbar zu machen, oder aber ein sehr berühmter, von einem reichen Geldgeber unterstützter Forscher.

Ich ging weiter.

Es war nichts weniger als ein Spaziergang. Die Strapazen dieses Jahres konnten sich neben denen meiner Westfrontjahre ganz gut sehen lassen, der einzige Unterschied zwischen dem Damals und dem Jetzt war eigentlich nur das Fehlen der Granateinschläge. Hunderte von Kilometern durch alle Witterungen und Temperaturen durch den meist gebirgigen, weglosen und flußreichen Urwald stapfen, heißt die meiste Zeit keinen trockenen Faden und keinen heilen Fleck am ganzen Leib haben. Reit- und Packtiere gab es nur selten, die Besitzer fürchteten, sie könnten die Anstrengungen nicht aushalten und unterwegs verenden.

Dennoch habe ich den Vater Urwald, wenn mir zum Schauen Zeit blieb, nie anders betrachtet als mit Andacht. Der Dichter Rimbaud hat ihn in visionären Versen, der Zollbeamte und Maler Rousseau in idealen Fantasien und unser großer Meister Grünewald in pittoresken Pflanzenfetzen angedeutet, und jeder hat, ohne ihn je gesehen zu haben, ein Stück von ihm versinnbildlicht. Ihn zu schildern, mit Worten oder mit Farben, würde ein ganzes Leben beanspruchen. Kleine Skizzen und Ausschnitte müssen versuchen, durch Eindringlichkeit eine vage Vorstellung von dem Urweltriesen zu erwecken.

In der ersten Zeit fing ich an, seltsam geformte, farbenprächtige Blüten und eigenartige Früchte zu malen. Ich wollte Blumen, Vögel, Käfer, Schmetterlinge, Insekten aller Art sammeln, da es die sonderbarsten Arten gibt, die man sich denken kann. Ich begann eine Sammlung von Blättern anzulegen, die einen Begriff geben sollte von der unglaublichen Fülle von Farben und Formen der tropischen Natur, angefangen vom mimosenhaft winzigen Blättchen bis zu den sechs Meter hohen Fächern der Farnbäume und hunderterlei Palmenarten, oder den fettgrünen Blätterlappen von Sumpfpflanzen, in die man sich einwickeln kann, wenn man keine Decke hat; aber als ich anfing, sah ich auch schon ein, daß ein Sammeln allein nur von kleinen Blättern, grünen, roten, blauen, violetten, gelben und braunen, samtenen und seidenen, stachligen und glatten, metallharten, ledernen und butterweichen, ein Ding der Unmöglichkeit ist, oder man müßte sich sein ganzes Leben lang nur damit beschäftigen, ohne die geringste Gewißheit zu haben, je damit fertig zu werden. Ich warf den Rucksack voll gesammelten, vertrockneten Krautes wieder weg und begnügte mich mit Schauen und Betrachten, obgleich es mir immer wieder weh tat, daß ich diesen erdrückenden Reichtum nicht auch andern zeigen konnte. Aber die Bäume hätte ich ja doch nicht alle zeichnen, geschweige sammeln können. Die einen haben Stelzwurzeln, die anderen Luftwurzeln, eine andere Klasse wieder am Fuß übermannsgroße, breit ausladende Stützen, deren Wände richtige Kammern bilden, in denen man sich häuslich niederlassen kann, wenn nicht irgendeine schädliche Eigenschaft des Holzes oder der Blätter zur Vorsicht mahnt. Die Berührung des Fieberbaumes z. B. ruft ein mehrstündiges, starkes Fieber hervor. Angenehmer ist der Regenbaum, der auch in der trockensten Hitze als wohltuende Dusche einen feuchten Dunst unter sich stäubt, während der Saft des Milchbaumes bei mangelndem Trinkwasser recht erfrischend schmeckt, ähnlich wie der von bestimmten Pflanzenstricken, die man allerdings kennen muß, um keine giftigen zu erwischen. Warum der Käsebaum so heißt, habe ich nicht erfragen können. Der Todesbaum dagegen hat nur den einen Vorzug, daß er sehr selten ist. Man sagt von ihm, daß der »sterben muß, der ihn blühend erblickt«. Die Erklärung ist die, daß seine fingerlangen, blutroten Blüten, die er erst nach Sonnenuntergang öffnet, mit giftigem Blütenstaub gefüllt sind; wer ihren betäubenden Duft atmet, zieht das Gift in die Lungen und ist nach vierundzwanzig Stunden erledigt.

Obwohl mit einer gehörigen Last auf dem Buckel feldmarschmäßig bepackt, schleppte ich doch nichts Entbehrliches oder Überflüssiges mit. Wenn jeder Reisende sein Gepäck selbst tragen müßte, würde er es bestimmt auf das Notwendigste und Wichtigste beschränken. Die tausend Gebrauchsgegenstände der Zivilisation sind sicher angenehm und bequem, aber wenn man sie nicht hat, geht es auch ohne sie. Und dann erfährt man noch eins. Man kommt nämlich der Landschaft, die man besucht, um so weniger nahe, je mehr man sich mit diesen Dingen umpanzert. Je mehr man mit von zu Hause Mitgebrachtem verknüpft und zugeknöpft ist, desto mehr bleibt einem, nicht nur im Urwald, die Natur versperrt, und man ist dann kein Geschöpf unter Geschöpfen, sondern ein, womöglicher objektiver, Beschauer von einem meist erhabenen Standpunkt herab. Solche Erhabenheit ist nur Unempfindsamkeit, die von nichts berührt wird, auch nicht vom Größten und Gewaltigsten, ist letzten Endes Unnatur. Den Urzustand der Erde erleben und dabei gleichzeitig hochzivilisierter Europäer sein wollen, ist nicht möglich. Entweder das eine oder das andere. Man kann nicht alles zugleich sein und haben und das eine nicht gewinnen, wenn man das andere nicht aufgibt.

Gemeinhin kann der zivilisierte Mensch nicht mehr in die Urwelt zurückkehren (wieder ein Grund, warum sie bis jetzt von ihm verschont blieb). Wenn er es aber doch tut und versucht, dann errichtet er sich sofort eine Großstadt im Taschenformat oder wünscht sich wenigstens eine.

Was ich sehen wollte, was der eigentliche und innerliche Antrieb zu meiner Einmannexpedition war, das sah ich jetzt: eine Natur, die seit hunderttausend Jahren unverändert und unverfälscht geblieben ist, noch von keinem Menschen als dem eingeborenen betreten, von keinem menschlichen Werkzeug je berührt und auf riesigen Strecken unbewohnt. Unvorstellbar weit weg ist Europa; es nützt nichts, sich vorzusagen, daß der weltbeherrschende Erdteil sich einige tausend Meilen weit in östlicher Richtung von hier befindet, er ist seinem Wesen nach viel weiter entfernt als die höchsten Zahlen ausdrücken können; der Urwald duldet ihn nicht neben sich, und den Gedanken gelingt es nicht, ihn und was mit ihm zusammenhängt zu fassen. Und wie das geographische, so verliert sich auch das Zeitbewußtsein in diesem zeitlosen grünen Meer der immer belaubten Bäume und Pflanzen, denen kein Herbst und Winter Blüten und Blätter nimmt, und in dem der letzte Tag ist wie der erste war, gezeugt allein von der Sonne und noch nicht in die menschliche Berechnung gezogen. Hier herrscht die Natur und sonst nichts, das unerbittliche, alles aufsaugende, schlingende, alles mit Haut und Haar auffressende Wachstum, eine maßlose, schamlose, gewalttätige, brutale, erbarmungslose Kraft. Nur eins kann die Natur nicht, sie kann nie unecht sein, spekulativ und verlogen, wie das menschliche Wesen, wenn es seine Gaben mißbraucht. Sie ist naiv und tierisch, göttlich und tödlich, aber nie inhaltslos, arm, gekünstelt und faul wie die Sensationen, Darbietungen und Abwechslungen der Zivilisation.

Als Alexander von Humboldt den Rio Apure hinunterfuhr, sagte einer seiner Indianer, der auf einer Mission spanisch gelernt hatte: »Es como en el paraiso«, es ist wie im Paradies. Das war im Jahre 1800, und in den anderthalb Jahrhunderten, die seitdem vergangen sind, hat sich im Amazonasgebiet in dieser Hinsicht wenig oder nichts geändert, ob der Fluß nun Negro oder Tigre, Ucayali oder Marañon, Putumayo oder Yapurá heißt oder sonst einen Namen der hunderte von Flüssen und Nebenflüssen hat.

Die Stimme des Urwalds ist kein deutsches Volkslied mit Veilchenaugen, seine Symphonie ist ein irrsinniger Jahrmarktslärm. In der Frühe, der ersten Stille des Tages nach dem tausendstimmigen Lustschrei der Tiere, die das wiedergeborene Licht grüßen, meint man den ersten Tag der Schöpfung zu erleben und selbst erst geboren zu sein. Dann schweigt die Tierwelt in der ersten leichten Ermattung. Das Tagesgestirn zögert noch, seine glühenden Lanzenstiche herabzusenden, die Luft ist gewichtlos und der gewürzhafte Atem der Waldkräuter taufrisch. Dann steigt die Sonne am blendenden Himmel höher und höher, brennt mitleidlos auf die Erde, es naht der tropische Mittag, in dem alle Lebewesen sich in die feuchten Tiefen des undurchsichtigen Waldes verkriechen, die majestätische Stille des hitzegelähmten Schlafes aller Wesen. Der Indio geht in der Hölle der Tagesmitte, die schwere Last auf dem Rücken, noch leicht und federnd, aber dem Weißen lastet die Lähmung der Hitze am späten Tag im Blut und in den Gliedern. Vor der kurzen Dämmerung geht der Heidenradau von neuem los, die Tierwelt wacht auf mit Geschrei und Lärm, die Nacht fällt nieder, finster und schwarz wie eine Dunkelkammer. Im Schein des Vollmonds freilich könnte man Zeitung lesen, wenn es eine gäbe.

Der Südamerikaner nennt den Urwald Montaña, los bosques, der Busch, oder la Selva, die Wildnis.

Statt Wildnis kann man auch sagen Natur.

Der Urwald wird, weniger aus Erfahrung, mehr um der Sensation willen, gerne als gefährliche Gegend geschildert. Der Europäer ist wohl wissend und gebildet, aber vom Urwald weiß er nichts, und diesen Umstand benützen zahlreiche Schriftsteller, um ihm darüber den schönsten Bären aufzubinden. Arthur Heye sagte, er kenne keinen Ort auf der Erde, der sicherer wäre als der Urwald. Wenn ich mitten im Wald war, spürte ich nur die große Einsamkeit, die ein großartiges Gefühl ist und es immer wäre, wenn wir es gewöhnt wären und immer ertragen könnten. Niemals habe ich mich auch nur eine Sekunde anders gefühlt als an dem friedlichsten aller Orte und nirgends in der Welt ruhiger geschlafen als auf seinem Boden.

Wenn es aber absolut keine Gefahren in ihm gäbe, dann wäre der Urwald kein irdischer Ort mehr und vermutlich so langweilig wie jene seligen Gefilde, die man uns nach unserem Tod verspricht, und wo es außer dieser Seligkeit schon rein gar nichts mehr zu geben scheint, ein Ort oder Zustand, der meine Vorstellungskraft unbedingt übersteigt.

Von den Tieren erzähle ich später, sie gehören nicht unter das Kapitel Gefahr, eher sind wir ihnen gefährlich. Eine wirkliche und recht ernste Gefahr ist im Urwald ein Gewitter, wenn der Sturm bei sintflutartigem Regen schwere Äste herabschleudert und die stärksten Bäume umwirft, die, da alles miteinander verschlungen und verschnürt ist, im Umfallen ein paar Dutzend andere mit sich reißen. (Manchmal krachen die Bäume auch bei ruhigstem Wetter zusammen, dann sagt der Indianer, es gibt Regen.) Das einzige, was man bei einem Gewitter im Urwald tun kann, ist, sich unter einem umgestürzten Stamm, es liegen genug herum, flach auf den Boden zu legen. Der Indianer drückt diesen Rat so aus: beim Gewitter legt man sich auf den Bauch, dann meint der Blitz, man ist tot.

Die andere, bedenklichere Gefahr des Urwalds ist das Verirren. Ich will erzählen, wie ich mich das erstemal verirrt hatte. Ich war in dem Haus eines Farmers angekommen, das eine halbe Stunde vom Fluß entfernt lag, den ich überquert hatte, und wollte am Nachmittag zum Baden gehen. Ich ging von der gerodeten Pflanzung in den Wald hinein, auf dem gleichen Weg, den ich vom Fluß gekommen war. Auf einmal war der Weg nicht mehr vorhanden. Ich ging zurück, vor, links, rechts, der Weg war verschwunden. Ungefähr um zwei Uhr war ich von dem Rancho weggegangen; Uhr besaß ich keine und wußte also nicht, wie lange ich herumirrte. Bald sackte ich in ein verwachsenes Loch hinunter, bald rutschte ich eine steile Stelle ein Stück abwärts und kletterte auf der anderen Seite wieder hinauf, verwickelte mich in Pflanzenstricke, stolperte durch Bäche und umging verwachsene Tümpel und kroch unter unheimlichen Stachelgewächsen auf allen Vieren weiter. Ich blieb stehen und betrachtete mich, wie ich aussah, dreckig, blutend, zerkratzt und vor Angst und Anstrengung in Schweiß gebadet. Schließlich wollte ich ganz ruhig und besonnen sein. Es konnte ja nicht viel passieren, war ich doch nicht weit von der Ansiedlung weg. Zu schreien schämte ich mich, dann aber sagte ich mir, das Schämen hat keinen Zweck, du mußt auf jeden Fall da heraus. Aber ich schrie nicht, sondern ich pfiff, so laut ich konnte, auf den Fingern. Der Pfiff klang gedämpft, ich spürte, daß die grünen Wände jedes Geräusch verschluckten wie dicke Gardinen, oder wie die schalldichten Wände der Senderäume. Nirgends war ein Fetzchen Himmel oder auch nur ein Schimmer des Tageslichtes zu entdecken, geschweige die Sonne. Ich sah ein, daß das Weitergehen, Kriechen und Klettern sinnlos und zwecklos war. Es war das beste, wenn ich einfach stehenblieb, wo ich stand, denn wenn ich bis zum Einbruch der Nacht nicht zurückkam, dann ließ mich der Farmer suchen und ging wohl selbst mit, und dann fanden sie mich auch, durch Schreien und mit Hunden und Fackeln. Darüber konnte freilich die halbe Nacht vergehen, und auch die ganze, und was tat ich inzwischen? Ich konnte auf einen Baum steigen und mich mit dem Leibriemen anschnallen, so hat man es in manchem Schmöker gelesen. Der Pflanzer hatte mir erzählt, daß in den letzten drei Nächten der Jaguar dagewesen war und sich jedesmal ein Schwein aus der Hürde geholt hatte. Er hatte ihm zwei Nächte lang umsonst aufgelauert und dann eine Selbstschußfalle aufgestellt. Der Jaguar ist auf den Bäumen zu Hause, sagt man, und ich hatte nicht einmal ein Messer bei mir. Nicht nur diese, auch noch andere, sonderbare Gedanken durchfuhren mich, wenn ich die hämisch lauernde Pflanzenmauer ringsherum oder vielmehr, wenn sie mich anstarrte. Endlich hielt ich das Untätigsein nicht mehr aus. Ich ging einfach drauflos, wenn auch so, daß ich mich ohne große Anstrengung an dünnen Stellen durchwand, und versuchte dabei eine möglichst gerade Richtung einzuhalten. Auf diese Weise mußte ich schließlich einmal »irgendwo« hinkommen, meinte ich, glaubte aber selbst nicht recht daran. Da wird es langsam heller, und plötzlich stehe ich vor der Lichtung der Pflanzung. Ich warf mich ins Gras, wischte meine zerkratzten Hände ab und versuchte mich wieder einigermaßen in Ordnung zu bringen. Als ich in die Hütte kam, war es sechs Uhr, eine halbe Stunde vor Dunkelwerden. Ich sagte, ich sei in einen Dornstrauch gestolpert.

Eine sehr häufige Waldpflanze mit purpurroten Blüten, größer als der dabeistehende Junge

Hängebrücke, vom Hochwasser der Regenzeit zerstört

Hunderte von Waldbächen (siehe rechts vorne) speisen den Urwaldfluß, der in ewigen Schlangenwindungen seinen Weg sucht. Flugaufnahme vom Rio Ucayali bei Masisea. Im Vordergrund gerodetes Gelände und Ansiedlung

Rast in der Canoa

Auch später, als ich im Urwald lebte, als es mein Zuhause war, verirrte ich mich immer wieder einmal. Dabei bin ich ein alter Alpinist und habe mich in unbekanntem Gelände immer ganz leidlich zurechtgefunden. Ich hatte mir den Trick zugelegt, dann bis zu einem Bach zu gehen und im Bach abwärts zu tappen, solange, bis er in den Fluß mündet. Am Fluß angelangt, konnte ich mich alsdann orientieren. Aber jedesmal, wenn ich glaubte, vorwärtszugehen und dabei im Kreis herumtanzte, kam der gleiche beklemmende Schrecken wieder, und dann mußte ich mich mit Gewalt zusammennehmen. Wer da den Kopf verliert und die Nerven, wer die heiße Angst über sich wachsen läßt, dem kann, da ihn niemand hört, niemand helfen. War es dann vorbei und die Richtung wiedergefunden, dann atmete ich auf wie ein dem Tod Entgangener.

Aber diese Gefahr besteht nur für den, der nicht da geboren und aufgewachsen ist. Der Indianer geht ganz allein, mit nackten Füßen, halb oder ganz unbekleidet und selbst ohne Waffe, in diesen Wäldern herum, verirrt sich auch mal, macht sich aber nichts daraus und kommt immer wieder an sein Ziel.

Die Romanschreiber, bei denen der Urwald von schrecklichen Gefahren wimmelt, täten besser daran, die Leser auf die Gefahren der Zivilisation aufmerksam zu machen, in der man jede Sekunde, wo man geht und steht, in Todesgefahr ist, ohne es zu bedenken, zu beachten oder zu wissen.

Der Urwald ist unerobert geblieben nicht wegen seiner Gefahren, sondern wegen seiner Ausdehnung und Ungangbarkeit. Nehmen wir nur ein Land, und eines der kleineren Südamerikas, Peru. Es ist dreimal so groß wie Deutschland und besteht zu neun Zehnteln aus Urwald. Im Quellengebiet des Amazonas hat Deutschland sechs- oder achtmal Platz, in Brasilien gut fünfzehnmal. Alles das ist Urwald und doch nur ein Teil von ihm. Die 5000 Kilometer, die ich in einem Jahr zurücklegte, waren im Verhältnis zum ganzen Waldgebiet eine kleine Strecke. Aber diese Flächen, mit Ziffern und Vergleichen angedeutet, sind in der Wirklichkeit viel größere. Von zwei der Flächen nach gleich großen Ländern ist praktisch dasjenige das kleinere, das vermittels seiner Straßen und Verkehrsmittel am schnellsten durchquert werden kann; so gesehen, ist der südamerikanische Urwald mehr denn hundertmal größer als Europa.

Ich habe ihn gesehen. Und ich bin überzeugt, daß er nie gerodet werden wird.

Weil niemand in die Länder eindrang, darum haben sie keine Straßen, und weil sie keine Straßen haben, darum dringt niemand in sie ein. Daß die Incas großartige Kunststraßen bauten, ist nicht nur als Leistung zu bewerten, ebenso bedeutsam ist, daß es überhaupt geschah, denn Straßen und Bauten sind Maßstäbe der Kultur eines Volkes. Daß die Spanier und Portugiesen und ihre Nachfolger nicht imstande waren, die südamerikanischen Länder mit Straßen zu durchziehen und im Gegenteil die vorhandenen verfallen ließen, zeigt am deutlichsten, wie viel und welche Art von Zivilisation sie den von ihnen in Besitz genommenen Ländern zu bringen imstande waren. Sie ließen alles gehen und stehen und verfallen und verwachsen und machen es heute noch so.

Nun ist es ja auch nicht so einfach, tropisches Wildland in zivilisiertes zu verwandeln; ein Beispiel ist der Panamakanal, der, in erster Linie ein militärstrategisches Werk, selbst den kaltschnauzigen Amerikanern nicht so ohne weiteres gelang. Und eine andere Frage ist die, ob diese Umwandlung überhaupt geschehen muß. Der am europäischen oder amerikanischen Schreibtisch Sitzende wird stets ja sagen, der im Lande sitzt, nicht immer. Die vieltausendjährige Unberührtheit der Wildnis hat ihren eigenen Geist und ihre eigene Sprache . . .

In den zivilisierten Bezirken der Amazonasländer aber ist die Straße, die nicht existiert, das Problem. Wohin ich kam, mit wem ich sprach, mit zivilisierten Indianern, Mischlingen oder Ausländern, hörte ich nichts als Jammern und Klagen über den fehlenden oder, wenn einer vorhanden war, miserablen Weg, gab es immer und ewig nur ein Thema, eine Sorge, einen Gesprächsstoff, das A und O, das ewige Ach und Weh: der Weg! Der damalige Präsident von Peru hatte ein Gesetz eingeführt, das jeden, Inländer wie Ausländer, verpflichtete, sechs Tage für den Straßenbau zu arbeiten. Auf diese Weise konnten sie zu einer Straße durch das Land genau hundert Jahre brauchen. Noch dazu konnte man sich freikaufen, doch die dadurch einkommenden Mittel wurden angeblich für den Wegebau verwendet. Im Küstengebiet, wo die reichen ausländischen Firmen zu Straßensteuern herangezogen wurden, entstanden einige kurzstreckige Autostraßen. Hundert Kilometer von der Hauptstadt entfernt hörte jede Kontrolle auf und auch die, wohin die für den Wegebau bestimmten Gelder kommen. Die Erhaltung des sogenannten Pichis-Weges kostete jährlich 130 000 Mark, aber von dieser ohnehin schon lächerlich geringen Summe wurde für den Weg höchstens ein Zehntel ausgegeben. Wenn man einen erzählen hörte, der diesen Weg passiert war, packte einen das kalte Grausen.

In Tambo del Sol, einer Hütte an der Bahnstrecke Oroya – Cerro de Pasco, bestieg ich die Ucayali-Bahn, die so genannt wird, weil sie von da bis zum Rio Ucayali geht, auf der Landkarte natürlich nur. Der Beginn dieser Bahn war im Verlaufe von zwölf Jahren in der Tat gebaut worden, eine Schmalspurbahn, die an Hugo Haases Achterbahn erinnert, etwa siebzig Kilometer lang, mit wirklich echten, wenn auch dünnen, wackligen Gleisen. Ob man auf diesen Makkaronis mit einer ehrlichen Lokomotive fahren kann, ist eine andere Frage. Man mutete mir derartiges auch nicht zu, sondern fuhr mit einem Auto-Carril, ein Auto, das auf Schienen läuft und trotz der tausend engen und engsten Kurven an den einladend heraufgähnenden Abgründen wunderbarerweise vorbeifliegt, statt hinunter. In einer Felsschlucht war die Strecke zu Ende.

»Warum wird nicht weiter gearbeitet?« fragte ich den Peon.

»Die Arbeiter bekommen keinen Lohn.«

Ein halbes Jahr später sah ich auch noch den Endpunkt dieser projektierten Bahn. In Pucalpa hatte man sie vom anderen Ende her in Angriff genommen. Das Resultat davon sind eisengefüllte Kisten und verrostete Schwellen und Schienen, die noch so im Ufergras liegen, wie sie vor Jahren hingeworfen wurden, und eine im Busch umgestürzte, von gierigem Grün überwucherte Lokomotive.

Den ersten Pfad, den ich mich durchschleppte, taufte ich Höllenweg, aber dann gingen mir allmählich die Superlative aus. Ein weißer Mann, wenn er sich schon in den Kopf gesetzt hat, sich auf solche Pfade zu begeben, müßte sich von Rechts wegen von den Indianern in der Sänfte tragen lassen. Das würde nicht nur ihrer Vorstellung, die sie von ihm haben, sondern auch seinen Kräften angemessener sein. Zu Fuß durch stachelgepanzertes Gestrüpp, drosselnde Pflanzenstricke und knietiefen Schlamm zu kriechen, zu krabbeln und zu stolpern, ist nicht geeignet, weder sein Ansehen in den Augen der braunen Waldmenschen, noch seine Stimmung zu heben. Die macht langsam aber sicher einer gelinden Verzweiflung Platz, in der man sich und anderen mit heiligen Flüchen und Schwüren gelobt, nie wieder in seinem Leben einen solchen Blödsinn anzufangen.

»Sie sind bleich«, sagte der Farmer, den ich nach diesem ersten Marsch erreichte, »der Urwald greift an, man kommt zurück wie aus dem Grab!«

Und unser Gespräch, als ich wieder japsen konnte, begann und endete mit dem Weg.

An Wegprojekten fehlt es nicht. Wenn es in Peru so viele Straßen gäbe wie Straßenprojekte, dann gäbe es in diesem Land kein Land mehr, sondern nur noch Straßen. Die Zeitungen berichteten von dem gewaltigen Fortschritt der Straßenbauten im Innern, zählten mit stolzer Genugtuung die Millionen auf, die alljährlich dafür ausgegeben wurden, und vergaßen dabei nur, die Taschen zu erwähnen, in denen sie spurlos verschwanden. Und die Projekte wurden sofort in die Landkarte eingezeichnet, der Einfachheit halber gleich als fertige Straßenstrecken, die dann andere, die das Land nicht kennen, getreu nachzeichneten. In dem Buch »Südamerika« von Hermann Lufft sah ich zwischen Yurimaguas und Cajamarca eine prächtige Autostraße eingezeichnet. Ich bin diese Strecke, etwa zweitausend Kilometer, (nicht in der Luftlinie und auch nicht auf der Linie von H. Lufft) gegangen. Von Yurimaguas an gab es allerdings einen tatsächlich im Bau befindlichen Weg. In einer Breite von sechs, acht Metern war der Wald gerodet, die mannshohe Schicht von Moos, Dornen, Pflanzen- und Wurzelgeflecht ausgegraben, verbrannt und beiseitegeschafft. Ich ging in einem tiefen Graben auf federnd weichem Humus, der sich, als es regnete, in ein grundloses Schlammbad verwandelte. Nach vier oder fünf Kilometern war der Graben zu Ende. Ein halbes Dutzend Indios stocherten mit der Machete melancholisch im Gestrüpp herum. Es sah aus, als wollten sie den Urwald mit dem Taschenmesser umlegen. Die restlichen 1995 Kilometer ging ich ohne Weg.

Viele Geschichten könnte ich vom Weg erzählen.

Eines Tages drückte mir einer einen Zettel in die Hand, eine mit unleserlichen Lettern auf billigstem, vergilbtem Papier gedruckte »Proclama del Presidente«, die das ganze Land zur Mithilfe und Mitarbeit am Wegebau aufforderte. Aber Straßen werden nicht mit Reklamezetteln gebaut, auch dann nicht, wenn es sich um Indianer handelt, die nicht lesen können, sondern mit Arbeit.

Da die Urwaldpfade auch von den abgelegensten Einsiedlerpflanzern nur selten, wenn überhaupt, begangen werden, so weiß niemand, wie sie aussehen, oder ob sie noch vorhanden sind.

»Sie kommen durch sechs Flüsse«, sagte ein Farmer.

»Wo sind da sechs Flüsse?« meinte ein anderer. »Sie kommen über vier Flüsse! Jeder hat eine Brücke. Das heißt, der erste hat keine, der zweite auch nicht. Bei dem dritten war sie noch, als ich zuletzt da war. Von dem vierten weiß ich es nicht. Aber Sie kommen leicht durch, die Flüsse sind jetzt noch nicht hoch.«

Nun wußte ich es also ganz genau.

Brücken sind noch größere Raritäten als Wege. In zivilisierten Gebieten trifft man zuweilen noch eine Hängebrücke, deren Tragpfeiler auf felsigen Ufern stehen, und die wegen der starken Schwankung und der geringen Tragkraft meist nur von einem Fußgänger oder einem Reiter passierbar sind. Zuweilen ist die ganze Brücke vom Hochwasser fortgerissen. In der Montaña ist der Brückenbau kaum möglich, es müßte ihm denn eine Flußregulierung vorausgehen. Die Flüsse ändern fortwährend ihren Lauf, und die Regenzeit verwandelt sie in weite Strecken überschwemmende Ströme und Seen. Auch sind in der weglosen Montaña die für Hängebrücken notwendigen schweren Drahtseile nicht heranzuschaffen. Also müßte wiederum zuerst die Straße da sein.

Manchmal kann man sich in einer leeren Zuckerkiste, die an einer Laufrolle hängt, über den Fluß ziehen lassen. In der Regel, wenn man an einen Fluß kommt, und man kommt jeden Tag mindestens an einen, nimmt man ein wohltuend erfrischendes Bad und geht durch. Ist der Fluß angeschwollen, dann wartet man, bis er sinkt, denn man hat auf der anderen Seite auch nichts Wichtigeres zu tun als auf dieser. Dauert es allzu lange, dann kann man Bäume fällen und hineinwerfen und an ihnen hinüberklettern. Sind keine genügend großen Bäume da, dann sind vielleicht am jenseitigen Ufer passende. Der Indio schwimmt hinüber und fällt sie. Ist der Fluß zu reißend und zu breit, um auf solche Weise überquert zu werden, dann wird ein Floß gebaut.

Einmal traf ich in einer Hütte an einem Fluß einen deutschen Ingenieur. Er sollte eine Brücke bauen. Seit zwei Jahren hockte er in seiner Rohrhütte und wartete. Die Regierung schickte ihm alle vier Wochen pünktlich sein Gehalt, aber weiter kam nichts, kein Arbeiter und kein Material. Der Mann war recht unglücklich. Er hatte den »Geist der Montaña« noch nicht begriffen.

Antwortet der Indianer, gefragt, ob da ein Weg ist, mit ja, dann meint er damit nicht einen camino, den gebahnten, sichtbaren Pfad, sondern eine Troche. Wie diese Troche aussieht, darüber ist eine vorherige Verständigung schwer möglich, das kann man nur mit eigenen Augen feststellen. Sie kann ein »trochierter«, mit dem Buschsäbel ausgehauener, oder auch, und das ist er am häufigsten, ein nur markierter Pfad sein. Aber auch der ausgehauene Pfad ist nicht immer deutlich erkennbar, dann nämlich, wenn der Farmer, der ihn braucht und angelegt hat, ihn nicht in kurzen Zeitabständen und ohne Unterbrechung immer wieder rodet und säubert. Wenn das nur einige Wochen unterbleibt, dann ist der Pfad wieder zugewachsen, mit gestürztem Baumwerk versperrt und in der Regenzeit versumpft. Oft kann man nur daran, daß das Unkraut mit einiger Regelmäßigkeit um einen Kopf niedriger steht als ringsumher, wahrnehmen, daß da ein Weg gewesen sein muß. Auf solchen Pfaden heißt es höllisch aufpassen, keinen Augenblick darf die Aufmerksamkeit nachlassen, wenn man nicht von tückisch irreführenden Abzweigungen, Tierwegen und ähnlichem getäuscht werden will. So leicht und rasch, mit ein paar Schritten, solcher Weg verloren ist, so unheimlich schwer ist er wiederzufinden.

Indianer schlagen nie einen Weg, ihre Troche ist nicht mehr als eine Spur oder Fährte, eine Markierung der Richtung, die sie durch von Zeit zu Zeit abgeknickte Zweige, seltener durch Kerben in Baumstämmen, bezeichnen. Außer dem Indianer kann nur ein im Wald geborener und aufgewachsener Farmer eine solche Fährte verfolgen, jedem anderen ist es ohne Führer unmöglich.

Auf einer solchen Troche zwischen den Flüssen Palcázu und Pichis blieb ich am dritten oder vierten Tag eines Marsches einfach liegen und weigerte mich, weiterzugehen. Erst eine Handvoll Kokablätter, die mir der Indianer nur zögernd aus seinem knappen Vorrat abtrat, brachte mich wieder zu Kräften.

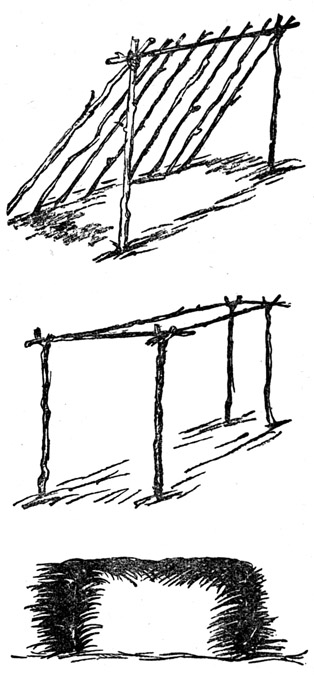

Tambos

Das Nachtlager auf Wanderungen durch den Wald ist ein Tambo, den man sich selbst errichtet, ein Dach aus Blättern auf in den Boden gesteckten Ästen, das vor Regen und Tau schützt. Eine noch einfachere Rasthütte entsteht, indem man zwei Fächerblätter einer Palme, die vier, fünf Meter lang sind, in den Boden steckt, in der Mitte abknickt und die Blätter der beiden Enden miteinander verflicht.

Und doch hat der Wald Straßen: Ströme und Flüsse, die einzigen Zugangswege, auf denen Forscher, Gummisucher, Goldgräber, Händler, Kolonisten und Abenteurer vordringen, und von deren Ufern aus der Pflanzer dem Urwald schrittweise fruchtbaren Boden abringt.

Das Stromnetz des Amazonas, des »Vaters aller Wasser«, erstreckt sich über sechs südamerikanische Staaten, Brasilien, Bolivien, Peru, Columbien, Ecuador und Venezuela. Es ist so groß wie Europa ohne Rußland. Man hat seine schiffbaren Wasserstraßen auf 50 000 Kilometer geschätzt; davon sind 5000 für mittlere Hochseeschiffe und 2500, bis ins Herz Brasiliens, für jeden Ozeanriesen befahrbar.

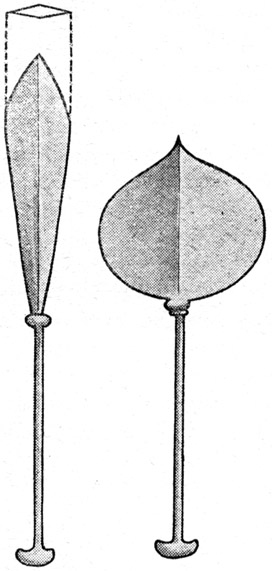

Vom letzten größeren Flußhafen geht die Reise mit kleinen Postlanchas weiter, die meist vierzehntägig verkehren und wochenlang in die grüne Einsamkeit hineinrasseln. Ist der Fluß endlich nicht mehr schiffbar, dann gibt es nur noch ein Beförderungsmittel, die Indianer-Canoa. Sie ist aus einem einzigen Zederstamm gehauen oder auch gebrannt, ein ausgehöhlter Baumstamm, der Einbaum unserer Vorfahren. Von dem zu einer Canoa ausersehenen Baum wird etwa der fünfte Teil verwendet, alles andere bleibt ungenutzt liegen. In früheren Zeiten war es nur eine gewölbte dicke Rinde, die dem Indianer als Boot diente, und es soll noch heute Stämme geben, denen dieses primitivste aller Fahrzeuge genügt.

Indianische Paddel, das linke etwa 1,30 m lang. Aus geschmeidigem Hartholz geschnitzt

Ich bin manche Woche in der Canoa herumgegondelt, auf den unübersehbaren Wassern des Amazonas und Ucayali, auf dem stillen Rio Mayo, dem Rio Pachitéa, dem reißenden Huallaga, Chuchurras und Palcázu, und zahlreichen auf der Karte nicht auffindbaren Nebenflüssen. Diese Wasserfahrten haben den großen Reiz des Ursprünglichen, man ist, mit wenigen Indianern, allein und auf sich allein angewiesen, besonders auf größeren Fahrten, da die gewalttätigen und labyrinthisch vielarmigen Wasser immer wieder ihren Lauf verändern und auch der Indio nie sagen kann, daß er sie genau kenne. So lernte ich vom ungeschickten Anfänger, der weder wußte, wie man die Ruder handhabt, noch die wildfremden Gewässer kannte, bis zum erfahrenen Lenker der leicht wendigen und doch stabilen Canoa alle Gefahren und Härten, aber auch die Annehmlichkeiten einer Bootsreise zwischen Papyrosgebüsch, Palmen- und Girlandendickicht, den unveränderlichen grünen Kulissen der Uferwälder, kennen.

Zu den gefürchtetsten Eigenarten der Flüsse gehören die Remolinos, Strudel, die entweder scharenweise auftreten und die ganze Breite des Flusses versperren, oder einzeln bei stark gekrümmten Kurven oder mehreren zusammentreffenden Strömungen. Die größten dieser Wirbel haben einen Durchmesser von dreißig bis fünfzig Metern, der Trichter in der Mitte ist oft mehrere Meter breit. Den größeren Strudeln ist selbst ein Flußdampfboot von hundert oder mehr Tonnen nicht gewachsen und muß ihnen in weitem Bogen ausweichen. Durch Wirbel zu rudern, schweißnaß vor Angst und Anstrengung, ist, als ob man in einem Kessel kochenden Leims rudern würde. Mit gemischten Gefühlen betrachtet man so einen gähnenden, pfeifenden und brüllenden Trichter, der den längsten Baumstamm verschluckt wie ein Streichholz, und in dem auch die geübteste Schwimmkunst nicht viel nützt. Auch die Treibhölzer sind unangenehme Gesellen. Beim Aufwärtsfahren schießen sie auf einen zu, flußabwärts sausten sie mir nach. Oft geriet ich in einen wahren Wald von schwimmenden Hölzern. Auch Stromschnellen sind nicht nur einem Boot gefährlich. Ich passierte eine Stelle, an der wenige Monate vorher ein Postdampfer umgeschlagen und ein Teil der Besatzung ertrunken war. Eine andere Lancha wurde von der Strömung auf eine Sandinsel geworfen, auf der sie zwei Jahre lang lag, bis eine neue Flut sie wegschwemmte. Schließlich noch heißt es den Palisadas, Barrikaden von übereinandergeworfenem Baumwerk, das einen donnernden Hexentanz irrsinniger Gewässer verursacht, mit Geschick und kaltem Blut und noch mehr Glück ausweichen. Bei Gewittersturm ist das Ufer, wenn es in erreichbarer Nähe ist, dem aufgepeitschten Wasser und der durch einen Wolkenbruchregen versperrten Sicht entschieden vorzuziehen. Schon auf dem seenartigen Ucayali kam ich mir in dem schaukelnden Nußschälchen fliegenartig klein und dementsprechend komisch vor. Auf allen Seiten Wasser, und was wie Ufer aussah waren meist nur beträchtlich große Inseln. Und die Entfernungen werden riesig, ja ungeheuer, man zweifelt daran, jemals ans Ziel zu kommen.

Die interessanteste Beobachtung in haarigen Augenblicken war die, daß ich persönlich keineswegs der wertvollste Ballast meines Bootes war – meine Ausrüstung, die Apparate, Fotos, Filme, Notizen waren viel wichtiger als ich selbst. Kippten wir um, dann konnte ich zeigen, ob ich schwimmen kann, aber meine Ausrüstung war auf jeden Fall verloren und meine Reise dann umsonst gemacht und zu Ende. So war ich nicht um mich, aber um so mehr um meine Instrumente besorgt und ihr Sklave. Lieber als sie hätte ich ein Bein verloren, ich gehörte grade noch zum Inventar. Kann es einen plastischeren Beweis dafür geben, daß der moderne zivilisierte Mensch nur noch der Dienstmann seiner Maschinen ist, mit denen er sich umgibt, und die eine verteufelte Neigung besitzen, ihn zur Nebensache zu stempeln?

Ist flußabwärts zu fahren weniger beschwerlich, so dauert es flußaufwärts ebenso viele Wochen, wie abwärts Tage, und kostet, da jeder Meter rudernd und stakend erobert werden muß, entsprechend mehr Anstrengung. Da ist die Stakstange die meiste Zeit nützlicher als das Ruder, oder man zieht sich unter dem Ufergebüsch von Ast zu Ast und an Pflanzenstricken vorwärts, muß Gebüsch absäbeln und nicht selten einen Baum durchhacken, und bei seichten Gefällen aussteigen und das Boot schieben und ziehen, oder auch entladen und am Ufer aufwärts tragen. Langsam, unendlich langsam ist solche Reise. Die Canoa, die sich im Dunst und Schatten des Ufers Schritt für Schritt flußaufwärts schiebt, scheint sich überhaupt nicht zu bewegen. Doch wieviel Geduld und Ruhe, Kraft, Ausdauer, Besinnung und Beschaulichkeit liegt in diesem langsamen Rhythmus, der noch alle menschlichen Werte bewahrt, die im europäischen Tempoleben flötengehen.

Der Indianer und der eingeborene Farmer machen von all solchen Schwierigkeiten kein Aufsehen, ihr Mut ist Übung und Gewohnheit geworden. Diese gleichen Menschen würden in der Untergrundbahn wahrscheinlich vor Angst zittern und einen harmlosen Zahnarzt, der der netteste Mensch von der Welt sein kann, vielleicht für den leibhaftigen Teufel halten. Anders der Fremde. Eine wochenlange Flußfahrt zwischen Himmel, Wald und Wasser, der Dauervorstellung dieser wildtheatralischen Natur, auf der es zuletzt nichts gibt als eine endlose Kurve nach der anderen und die ewig gleiche, schwermütig einsame Waldlinie am Horizont, zerrt an seinen städtischen Nerven und überspannt sie bis zur Furcht vor der ungeheuren Monotonie, der schrecklichen Großartigkeit dieser Landschaft. Und diese, die seelische Anstrengung, ist für ihn eigentlich die größere; körperliche Strapazen und »Gefahren« zählen erst in zweiter Linie.

Fischen und Jagen und die Einkehr bei Indianern sind die wohltuenden Abwechslungen solcher Reise, und Rast und Nachtlager auf einer weit- und menschenfernen Sandinsel Stunden königlicher Zufriedenheit. Und wenn man sich vielleicht schon vorgestellt hat, daß man nie mehr eine Suppe essen wird, dann schmeckt sie um so besser. Wenn das Feuer brennt und das Nachtlager errichtet ist, streckt man sich nieder und raucht seine Pfeife mit dem Genuß und in dem wohltuenden Glauben, daß man seine Existenzberechtigung sozusagen wieder einmal bewiesen hat. Immer noch, wenn dir schon die Augen zufallen, steht die weißglühende Wasserfläche mit ihren gurgelnden Wirbeln vor dir. Aber auch die Strecken, wo die Wasser tagelang so langsam treiben, daß sie fast stillstehen oder umkehren und man, eingewiegt von der Stille und betäubt von der Tonnenlast der Sonne, halb eingeschlafen wie die Krokodile, die auf dem heißen Sand der Inselkanten dösen, nur noch pflanzenhaft vegetiert – ein Sichauflösen in der Urnatur.

Einmal schreckte ich aus solchem Träumen recht plötzlich auf. Mitten in der Stille tat es einen krachenden Schlag ins Wasser, das Boot wackelte, ich sah meine Indios verblüfft und fragend an. Bis ich begriff: ein Kaiman, am Ufer schlafend, war, durch unser Herannahen erschrocken, mit einem blitzschnellen Satz unter der Canoa ins Wasser geschossen und hatte sie beinahe umgeworfen.

Beinahe, denn mit der Canoa kommt man überall durch, und auch da noch, wo die vollkommensten Erzeugnisse der Technik versagen.

Auch das Floß ist in Südamerika noch das wichtige Fahrzeug, das es vor noch nicht allzulanger Zeit auch bei uns gewesen ist, als die Flößer von Lenggries und Tölz ihre Hölzer noch bis zum Schwarzen Meer flößten. Es wird aus dem korkleichten Balsaholz gebaut, mit Pflanzenstricken verschnürt und kurzerhand Balsa genannt. Wenn das Floß auch nur flußabwärts schwimmt und einen wochenlangen Rückmarsch oder eine ebensolange Rückfahrt in der Canoa erfordert, so ist und bleibt es doch ein unentbehrliches und dabei das billigste Transportmittel. Für die Kautschuksucher war nichts praktischer, wenn sie ihre kostbaren Ballen nach dem Ausgangshafen transportierten, als das selbstgebaute Floß, dessen Material im Walde wächst. Heute schafft der in den abgelegensten Gebieten der oberen Flußläufe wohnende Farmer sein Vieh zum Verkauf auf dem Floß abwärts. Auf dem Huallaga begegnete ich mit Baumwollballen beladenen Flößen, die nach Iquitos schwammen, und daß die großen Holzhändler an den Flüssen ihr Stammholz, das schwere und harte auf dem schwimmenden Balsaholz, herbeiflößen lassen, versteht sich von selbst. Endlich gibt es noch Wohnflöße, auf denen sich wandernde Kolonisten und Pflanzer mit Weib und Kind und Kegel häuslich und wohnlich eingerichtet haben und damit einen Wohnort besitzen, den sie, freilich immer nur in der Richtung des fließenden Stromes, jederzeit nach Belieben verändern können. Für einen, der nur nach einer Richtung reist und viel Zeit hat, ist so ein Wohnfloß das idealste Fortbewegungsmittel.

Die Indianer machen sich kleine Flöße für einen oder zwei Mann, und mancher abenteuerliche Bursche, der nichts im Sack und nichts im Sinn gehabt hat, als weiterzukommen, hat es ihnen schon nachgemacht. Auf dem Bauch liegend, schießt er auf dem kleinen flachen Ding, das weder kentern noch untergehen kann, durch Strömungen und Schnellen, wobei ihm, wenn es nur zusammenhält, nicht viel mehr passieren kann, als daß er von Zeit zu Zeit kräftig getauft wird. Ich traf in Brasilien einen jungen Kerl, der auf diese Weise ungefähr die gleichen Flüsse, die ich in der Canoa passiert hatte, auf so einem Bauchfloß herabgerutscht war, und hätte nicht übel Lust gehabt, es auch zu probieren, wenn meine verflixten »unentbehrlichen« journalistischen und Malutensilien nicht gewesen wären.

Es müßte nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn der Urwald nicht auch überflogen würde, schon seit etlichen Jahren, so daß sich seine braunen Bewohner nicht mehr sonderlich aufregen, wenn das unheimliche Gedröhne der Motoren hoch über ihren Köpfen anschwillt und abziehend wieder verebbt. Als sie dieses Getöse, sicher ein erschreckendes, wenn man es zum erstenmal hört, das erstemal in ihrem Leben vernahmen und den Riesenvogel in den Lüften erblickten, verkrochen sie sich heulend im Busch. »Da kommt der Teufel, der uns straft!« jammerten sie, als hätten sie gewußt oder geahnt, daß der metallene Motorvogel nicht nur Post- und Geldsäcke, sondern auch Tod und Zerstörung befördern kann. Aber diese Angsthasen sollen mischblütige Cholos gewesen sein; den reinrassigen Waldindianern scheint die »canoa de los blancos« weniger zu imponieren; während ich in Masisea war, kam ein Postflugzeug an, dessen Tragflächen mit den langen Eisenholzpfeilen der Campa gespickt waren wie Nadelkissen.

Die Notwendigkeit der Einrichtung von Flugzeugverbindungen zwischen weit auseinander liegenden Orten, von einer winzigen Urwaldlichtung zur anderen, ergab sich aus dem Nichtvorhandensein von Bahnen und Straßen und aus dem Bedürfnis einer rascheren Post- und auch Personenbeförderung, die in erster und letzter Linie militärischen, zunächst aber kommerziellen Zwecken zugute kommt, das heißt, die Möglichkeit bietet, dem Herrn Distriktsgovernator die neueste Zeitung aus der Hauptstadt und seiner Gemahlin eine Kollektion Seidenstrümpfe zu überbringen; darum auch dieser Flugdienst mit Recht »Aerea Comercial« benannt wird. Vor mir liegt eine Karte, die, da Papier geduldig ist, eine Anzahl projektierter Flugstrecken in Peru verzeichnet. Verwirklicht war davon nur eine, die Linie San Ramon – Iquitos, die die Hauptstadt Lima mittelbar mit der nördlichsten Stadt des Landes verbindet. Die Flugstrecke beginnt erst jenseits, östlich der Anden. Während der Jahre, die ich in Peru war, gab es nur einen, den ersten und einzigen Flieger, der die Cordillere überflog, und auch der war eines Tages entweder abgestürzt oder vielleicht auch, wie man sagte, da er eine große Summe Geld an Bord führte, über die Grenze abgeschoben. Jedenfalls war und blieb er verschollen.

Die Flugzeuge für das Landesinnere sind Hydroplane und folgen dem Lauf der Flüsse, nicht ihren unzähligen Windungen freilich, sondern ihrer Hauptrichtung. Im Wald bedeuten Notlandung oder Absprung fast unvermeidlich den sicheren Tod. Apparat und Menschen können im Busch nicht gesucht oder gefunden werden, es sei denn durch einen ungewöhnlichen Zufall. Nach Jahren oder Jahrzehnten, oder auch nach einem Jahrhundert, mag ein jagender Indianer vielleicht die Gerippe von Mann und Maschine entdecken, und dann nimmt er, da er abergläubisch und kein Freund von toten Sachen ist, schleunigst Reißaus; schon vor einem freiwillig oder unfreiwillig niedergehenden Flugzeug läuft er entsetzt davon.

Während meiner Farmerzeit war am Rio Palcázu eine Tagereise oberhalb meines Platzes ein Flugzeug auf einer Sandinsel im Fluß notgelandet. Ich erfuhr davon durch Indianer. Einige Tage darauf kam ein Motorboot den Fluß heraufgerasselt, das den Notgelandeten zu Hilfe kam, nachdem sie zwanzig Tage lang unter wenig komfortablen Umständen auf ihre Rettung gewartet hatten. Der Pilot fragte mich, wie der Fluß da hieße? »Von Peru gibt es hundert Karten«, sagte er, »keine gleicht der anderen.« Das war mir nichts Neues, sondern nur eine Bestätigung meiner eigenen Erfahrungen.

Der Kommandant einer Flugstation war so liebenswürdig, mir, wenn ich wollte, einen Freiflug zu gewähren. Da das Flugzeug nicht in dem Urwald, sondern nur darüber fliegen kann, konnte ich mir keinen Gewinn davon versprechen. Es hätte mich nur sehr rasch an ein Ortsziel befördert, das mich nicht als Ziel, sondern nur als Endstation einer Wanderung interessierte, und an dem ich keinerlei »dringliche Geschäfte« zu erledigen hatte. Der Flug über die Landschaft von endlosem Wald und Wasser gewährt gewiß einen ganz imposanten Anblick, ungefähr den eines dicken, grünen Wollteppichs, auf dem sich silberne Schlangen ringeln, aber es bleibt doch eine Generalansicht, ähnlich der Landkarte; der Flug hätte mir jede Gelegenheit genommen, diese Wälder und Gewässer und ihre Bewohner kennenzulernen; ich hätte die Oberfläche eines Erdteils überflogen, wie man eine Zeitung überfliegt, Länder und Gegenden, die mich nicht oberflächlich, sondern gründlich interessierten.

Wenn das der Fall ist, wenn einer seine persönliche Nase überall drin haben muß, dann tut er schon besser daran, zu Fuß zu gehen und Augen und Ohren aufzumachen.

Die letzte Siedlung am Rio Palcázu bei der (vom Vordergrund verdeckten) Einmündung des Rio Chuchurras

Meine erste Hütte

Quechua-Indianerin im Minengebiet

Das in die Kirche eingebaute Kino in Cerro de Pasco. Nach einem Aquarell