|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In einem bekannten Mailänder Witzblatt, dem »Guerin meschino«, las ich einmal eine etwas grelle Parodie auf d'Annunzio. Sie liess, trotz der überscharfen Akzente in Farbengebung und Zeichnung der Wesenseigenheit des Dichters, dennoch seine Physiognomie gut erkennen.

Künstler, deren geistige Züge sehr ausgesprochen, ich möchte sagen: herrisch scharf betont sind, fordern die Kritik leicht zu Widerspruch, Satire und Karikatur heraus. Und gehen jene Künstler dann noch ganz neue Bahnen, einsam, mit dem Mute ihrer Kraft und eines fast immer ungewöhnlichen Ichbewusstseins, so fordern sie nicht selten ihre ganze Zeit zu heftigem Für und Wider und zu den extremsten Meinungsäusserungen heraus.

Man kann sogar eine These dahin formulieren, dass sehr bedeutende und eigenartige Künstler, Denker, Staatsmänner und Philosophen die Welt zuerst immer zum Widerspruch reizen. Denn jede starke, geistige Kraft ist naturgemäss mit einem ebenso starken Willen sich durchzusetzen verbunden, und das ihr immanente Herrschende, Despotische weckt nicht oft und gleich eine überzeugte Nachfolge, sondern reizt durch das Zwingende seines Wesens zur Auflehnung … Weil das eigentlichste Element jener Naturen eben die Leidenschaft ist, so regen sie auch die Geister ihrer Zeit zu leidenschaftlichem Bekennen gegen und für sich auf.

Wie die glatte Linie des Meeres nur vom Sturm über und unter das Gleichmass der Ruhe erregt werden kann, so werden die Unterströme des Widerspruches und die Überströme der Begeisterung immer nur von einem heraufbeschworen werden, dessen Wesen der Sturm, die leidenschaftliche Bewegung der Kraft ist. Und wohl dem, der die Geister seiner Zeit zu solcher urlebendigen Bewegung emporrühren kann.

Wagner, der Gewaltige, der Neuerer, der Mehrer der Kunst, hat sich so durch ein empörtes Meer aufgerührter Meinungen von Widerspruch, Spott, Satire hindurchringen müssen, während daneben fast wahnsinnige Dithyramben von Entzückung laut wurden, die ihn zum Übermenschen, zum Halbgott ausriefen. Ich führe Wagner besonders an, weil d'Annunzio sich gern mit ihm in Vergleich stellt und als Neuerer, Wiedererwecker und Zukunftsmeister der neulateinischen Kunst gelten möchte.

Es lassen sich auch gewisse Ähnlichkeiten des geistigen Wesens und Strebens bei beiden wohl erkennen, doch hat sich bis jetzt der Romane mehr in der Allgewalt seiner Aspirationen und Pläne als Wagners Gleichen erwiesen; seine künstlerischen Taten bleiben bisher, an jenem Riesenmass gemessen, sichtlich noch zurück, und seine Bedeutung als Auferwecker der altlateinisch-klassischen Kunst zu einer verklärten neulateinischen ist bisher hauptsächlich von ihm selbst verkündet und anerkannt worden. Ob die literarische Kritik dem beistimmen und dauernd beistimmen wird, das wird erst die Gesamtsumme seiner Kunsttaten ergeben. Inwieweit sie bisher in Harmonie oder in Dissonanz mit seinem ungeheuren Streben und Wollen stehen, das möchte eben diese ernste und jedenfalls Verständnis und Erkenntnis anstrebende Studie zeigen.

Nietzsche (und wie ich glaube, schon Schopenhauer) charakterisierte alle Künstler als zwei besondere Wesensarten: er teilt sie ein in dionysische und apollinische. Die apollinischen Künstler sind nach dem Griechengott der Schönheit, der Sonne, also der leuchtenden Klarheit, genannt.

Ihr Wesen und ihre Bedeutung besteht in der klaren Erkenntnis des Wahren und Schönen und in dessen objektiver Anschauung und Darstellung. Als dionysische Dichter werden von ihm solche bezeichnet, welche die Welt durch das Medium einer schönheittrunkenen Subjektivität schauen und sie so darstellen. Dionys, der Gott des Rausches, ist als ihr Beschützer und Erreger gedacht.

Das Wesen des apollinischen Künstlers ist mehr die betrachtende Ruhe, welche aus dem Gleichmass seiner seelischen Kräfte sich löst.

Das Wesen des dionysischen Künstlers ist die Entzückung, die Begeisterung, die Trunkenheit des Geistes, welche aus gewissen erhabenen Disharmonien seiner Begabung entsteht.

Das Heitere, Leuchtende, Hohe, klar Geschaute, plastisch Hervortretende, das Harmonische, das ruhend Reife würde demnach die Wesenszüge des apollinischen Künstlers ausmachen, während das stürmisch Ringende, wolkenan Trotzende, leidenschaftlich Hingerissene, vor allem und in allem aber das Schönheitberauschte die Wesenszüge des dionysischen Künstlers ergäbe.

Der apollinische Dichter wird die Hauptstärke seines Schaffens vorzugsweise im Drama, also in der bewegten Handlung finden, weil seine geistige Art ihn eben mehr befähigt, sich aus seiner Subjektivität zu lösen und gewissermassen Gestalten aus sich selbst herauszustellen, sie mit eigenartigem Leben zu erfüllen und handelnd zu bewegen.

Der dionysische Dichter dagegen wird die Hauptstärke seines Könnens in der Beschreibung finden, weil er durch das Medium seines phantasietrunkenen Geistes schöner schauen und darstellen kann. Er wird vorzugsweise auf den weiten Gebieten der Lyrik, des Epos, des Profan-Epos (des Romanes) sein Schönstes schaffen.

Natürlich ist hierbei nicht ausgeschlossen, dass von dem einzelnen auf den weniger durch die Begabung vorbestimmten Gebieten nicht auch Bedeutendes geleistet werden könne.

Gabriele d'Annunzio ist nun in diesem Nietzscheschen Sinne offenbar ein dionysischer Künstler zu nennen, da er in besonders potenzierter Art alle charakteristischen Eigenschaften eines solchen zeigt.

Das Wesen seines Dichtertums ist leidenschaftliche Entzückung, Sinnenfreudigkeit, Trunkenheit im Anschauen, Berauschung in Formen, Farben, Stimmungen, Gedanken.

Wie im körperlichen Rausch ein Schauen mit gleichsam schwebenden, schimmernden Linien über dem angeschauten Bild hervorgerufen wird und eine höhere Stimmung aus der Alltagswelt hinweghebt, so lässt der Rausch genialen Anschauens in der Kunst auch Schönheitslinien erkennen, die über den Dingen schweben – ich möchte sie den Heiligenschein künstlerischer Verklärung nennen … Jene köstliche Fähigkeit, mit den höheren beseelten Sinnen zu erkennen, mit dem Auge Farben und Harmonien zu schauen, mit dem Ohr Stimmen zu hören aus dem Innersten der Dinge, die den Gröbergearteten nicht erkennbar sind, jene göttliche Sinnenfreudigkeit der Antike, welche intimste Kunstoffenbarungen gibt, sie ist d'Annunzio, dem Dionysier, in hoher und feiner Art zu eigen.

Aber durch alle erschaute Schönheit geht ein weher Zug des Welkens. Es ist Herbst in seiner Kunst, – übrigens in aller dionysischen Kunst. Aber der Herbst nach der reifen Ernte …

Der laute Jubel der Weinlese ist schon gedämpft durch eine wehmütige Trunkenheit, die immer das Ende sieht!

Die grenzenlose Sehnsucht nach der Ewigkeit des Schönen, und doch die Erkenntnis von deren Welkenmüssen …

Ich werde weiterhin sagen, wie ich glaube, dass sich einzig die erste Periode in d'Annunzios Schaffen, das scheinbare Versenken in die Hässlichkeitslinien des Weltbildes, erklären lässt. Es ist wie eine furchtbar erregte Auflehnung seines Schönheitsgefühls gegen die hässlichen Flecken in der Schöpfung, und wie eine dadurch krampfhaft ausgelöste Lust, sie abschreckend zu malen. So wie es etwa bei Menschen mit sehr erregtem Nervensystem vorkommt, dass, wenn sie erschütternd Trauriges sehen, sie Lachreiz empfinden …

Ja, in d'Annunzios Kunst ist der Herbst mit aller wehen Schönheit. Dies Schauen der Vergänglichkeit, dies Erkennen des Skeletts unter den warmen Lebenslinien der Dinge, mitten im Rausch über ihre Schönheit, das gibt den schwärmerischen Sehnsuchtsakkord in Moll, der allen dionysischen Dichtern eigen ist. Und diese Erkenntnis des Schönen und das fortwährende Schauen des Endes steigert dann die Genussfähigkeit zur Entzückung.

Ich möchte sagen: die apollinischen Künstler bejahen das Leben einfach und fraglos-freudig; die dionysischen verneinen es, um es im Rausch dann um so wilder zu bejahen. Eine Ekstase mit Todesschauern, eine Entzückung, die den wildhastigen Pulsschlag der Todesangst und des Lebensfiebers hat!

Der junge Gabriele d'Annunzio

Ein dionysischer Dichter ist d'Annunzio auch vor allem in der Beseelung der Natur, der Menschen und aller umgebenden Dinge mit seiner ureigensten Stimmung. Die Natur z. B. ist immer in Analogie mit der Handlung seiner Helden; jedes Ding der Umgebung ist imprägniert von derselben Stimmung, in der seine Helden gerade leben. Und seine Helden sind alle – er selbst.

Er individualisiert die Natur und lässt denselben Ton mitklingen in ihr, der aus der Seele seiner handelnden Personen und ihrer Geschichte klagt oder jauchzt oder gleichtönig schwingt. Alle seine Dichtungen haben ein solches Leit- und Begleitmotiv in der Natur, das dem seelischen Grundtone der Fabel entspringt und entspricht.

So begleitet die schwermütige, in den Ekstasen einer vernichtungsseligen Leidenschaft schwärmende Handlung des »Trionfo della morte« das leise, hoffnungslos-öde Fallen der Regentropfen und das verlockende Schluchzen der Meereswellen, wie ein Ruf von den Ufern der Einsamkeit in die Todestiefe der Wasser … So begleitet die klagende Herrlichkeit des sterbenden Sommers mit rauschenden Winden und verflatterndem Laub und die lauernde Ruhe der Kanäle Venedigs die Geschichte der todesbangen Leidenschaft zwischen Effrena und der Foscarina im »Fuoco«.

So begleitet der trunkene Hauch aus den Kelchen seltener Rosen in erlesenen Vasen römischer Paläste – der brünstige Duft der Orangenblüten in den stillen Gärten von Rom und der künstliche Wohlgeruch in den üppigen Gemächern der vornehmen Welt die genusstaumelnde, sinnenfreudige Handlung im »Piacere«. So ist das Raunen und Tönen und Brausen erregter Volksstimmen das Begleitmotiv in der »Gloria« – und so könnte ich weiter durch all seine epischen und dramatischen Dichtungen zeigen, wie die Stimmung der Handlung und der Helden d'Annunzios immer mitklingt in deren Umgebung – wie sie sich sogar in den Formen und Farben der Szenerie malt.

Oft begegnet ihm das Widerspruchsvolle, dass er z. B. von einem frohleuchtenden Meer oder von heitern Sommergärten redet, aber wenn seine Helden und Frauen voll schwermütiger Leidenschaft an ihnen hinwandeln, dann sozusagen der latente Geist der Handlung in jenen wach wird und sie dadurch plötzlich in der Beleuchtung einer tragischen Landschaft erscheinen.

Im »Sogno d'un mattino di primavera« geht der Dichter sogar so weit, dass er die Heldin mitten in einem lachenden Frühlingstag alles im Rot des Blutes sehen lässt, in dem sie ihren toten Geliebten zuletzt schaute. Die Rosen, die sie in ihrer Hand hält, das Licht, das Leben, alles ist ihr wie in Todesblut getaucht, obgleich die Dinge an sich: Frühling, Rosen, Liebe, Morgen, die entgegengesetzten Eindrücke wecken müssten. Aber der jeweilige Charakter der Handlung und der Handelnden durchtränkt und färbt eben bei d'Annunzio alles Umgebende; die Natur nicht nur, sondern auch viel nebensächlichere Dinge, als: Möbel, Stoffe, Gemälde, Gewandungen. Alles redet und illustriert gewissermassen mit. Bei ihm hat das Ding an sich keinen ihm bestimmt eignenden Charakter, sondern es ist ihm Form, um sie aus den allerdings reichen Quellen seiner Subjektivität zu füllen. So wird ihm Dekoration und Umgebung zum Symbole künftiger Entwicklungen und zum Träger der Stimmung.

Er ist eben im eminenten Sinne Individualist; freilich gilt das nur von den Werken seiner zweiten Schaffensperiode, da er in der ersten seine künstlerische Individualität noch nicht befreit hatte von den Einflüssen fremder Dichter. Später aber füllt der überströmende Inhalt seiner Geistigkeit alle Formen seines Schaffens; ja, die Helden seiner Romane sind alle – Gabriele d'Annunzio, und seine Heldinnen sind immer – die Frau, die er liebt, und die er immer in neuer Form suchen wird.

###

Höchste Subjektivität ist also der erste hervorstechende Wesenszug d'Annunzios; der zweite ist die trunkene Freude an Farben und Formen, die etwas von der göttlichen Sinnlichkeit der Antike hat.

Als seine Sinnlichkeit noch nicht gezügelt war, als sie mit der kochenden Unbändigkeit der ersten Jugend auftrat, ist sie in seinen Dichtungen mit fast zurückschreckender Wildheit aufgelodert.

Gabriele d'Annunzio, in seiner allerersten Schaffenszeit auch unter dem Pseudonym »Floro Bruzio« auftretend, heisst mit seinem wahren Namen Rapagnetta, den er später nur noch trug, als er während einer Legislaturperiode dem italienischen Parlament angehörte.

Er ist 1864 auf dem adriatischen Meer geboren. Das könnte symbolisch für ihn sein: auf dem leidenschaftlich wogenden Element, zwischen Himmel und Erde, ist seine Heimat! – Er ist der Liebe zum Meer übrigens sein Lebenlang treu geblieben und hat ihr in den 1893 erschienenen »Odi navali« herrlich leuchtenden Ausdruck geliehen. Seine eigentliche Heimat ist Pescara in den Abruzzen, von deren wilder, wundervoller Schönheit er oft in seinen Dichtungen singt und sagt …

Im Alter von 16 Jahren, als er noch Schüler des Collegio Cicognini in Prato war, veröffentlichte er seinen ersten Versband: »Primo vere.« Damals stand der Kampf zwischen Idealismus und Verismus in heller Glut – und fast scheint es, als ob der Genius d'Annunzios berufen gewesen sei, aus diesen beiden ringenden Feuern einen neuen Stil und eine neue Kunst zu schmieden.

Carducci hatte seine »Odi barbare« (1877) herausgegeben, und unter ihrem bedeutenden Eindruck ist »Primo vere« offenbar geschrieben. d'Annunzio hat es übrigens selbst ausgesprochen, welchen grandiosen Umschwung und Aufschwung ihm Carduccis Buch gegeben – und zwar tat er es in einem Brief an den bekannten Kritiker Chiarini, mit dem er diesem seine »Primo vere« sandte; er erregte Chiarinis höchste Aufmerksamkeit mit seinem Erstlingswerk.

Als d'Annunzio gegen sein zwanzigstes Jahr etwa nach Rom kam, hatte er bereits mit den »Primo vere« und »Canto novo« so starkes Interesse geweckt, dass er als Liebling der literarischen und Gesellschaftskreise verwöhnt ward. Ein wildes, massloses Genussleben begann. d'Annunzio gab sich mit Leib und Seele an Rom hin und tauchte ganz unter in frivolen, oberflächlichen und verderbten Gesellschaftskreisen, wie das von ihm selbst und vielen Zeitgenossen bekundet wird. Auf seiner nächsten dichterischen Schöpfung: »Intermezzo di rime« lagen nur allzu deutlich die kecken, lusttrunkenen, ja unzüchtigen Spuren dieses Lebens.

Das Buch rief eine ungeheure Erregung und Kundgebungen gegen ihn hervor. Chiarini, der d'Annunzios erstes Buch so hoffnungsfreudig begrüsst hatte, Nencioni und andere Grössen des literarischen Lebens sagten in ihren Kritiken sich öffentlich von ihm los; sie hatten die härtesten Worte für seine Dichtung und sprachen davon, dass sein Genius an der Verderbtheit sich berausche, und dass diese unreinen Verirrungen seines Talents Angst für seine Zukunft erweckten.

d'Annunzio selbst fühlte wohl auch, wie das masslose Genussleben ihn müde und unwürdig mache. In einem Brief, den er damals an einen Freund richtete und der von Giuseppe Busolli erwähnt wird, sagt er: »Non mi sento ora in pieno possesso di tutte le mie facoltà fisiche e intellettuali. Sono indebolito dall' amore e dai piaceri dell' amore. Non ho più quella bella sanità gioconda d'una volta – gli occhi mi danno spesso fastidio.«

Aber das waren nur Episoden und Läuterungsphasen. Seine starke, rastlos schaffende Natur warf bald die Schlacken aus; zuerst langsam, dann immer freudiger und regsamer, bis die Flammen zur reinen Kunstschönheit geläutert waren.

»Isottéo« und »La Chimera« zeigten seine Sinnlichkeit schon mehr zur Sinnenfreude geläutert, und die später erschienenen Dichtungen wie »Sonetti dell'anima«, »Odi navali«, »Poema paradisiaco« sind von einer bezaubernden Genussfreude, die etwas von der Kraft der Antike zeigt. Zu der letzteren zeigte übrigens d'Annunzio frühe eine schöne Hinneigung. Als er noch Schüler des Collegio nazionale (Cicognini) in Prato war, sättigte sich seine Seele schon an klassischer Kunst, und er übersetzte z. B. mit besonderer Vertiefung Hymnen des Homer.

Die strenge Übung seiner geistigen Kräfte in Arbeit und Studium, die etwas fremd und unvermittelt neben seiner grossen Genussliebe steht, ist wohl im ersten Grunde seinem leidenschaftlichen Ehrgeiz und seinem lebhaften Streben nach Ruhm entsprossen.

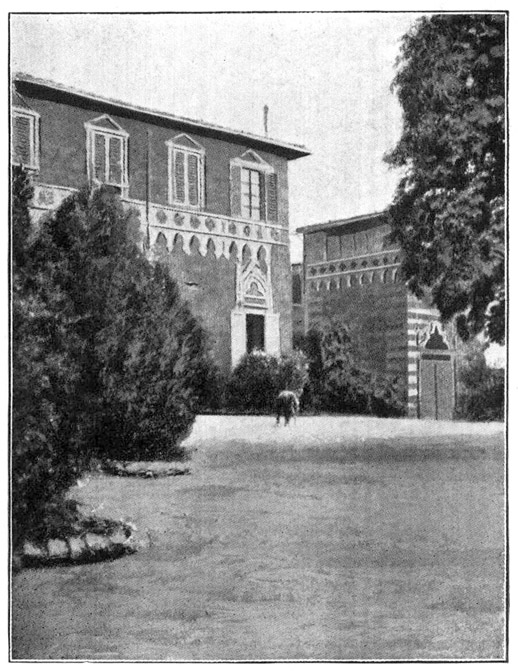

La Capponcina. d'Annunzios Wohnsitz in Toscana

Auf die Prosa d'Annunzios haben besonders die französischen Veristen und die modernen Russen in seiner ersten Schaffensperiode grossen Einfluss gehabt. Die Schönheit seiner Prosa ist erst langsam geworden, und er hat sich seinen eigenen Stil, wie er in den Romanen der Giglio, rosa und melagrano mit so hinreissendem Zauber sich zeigt, erst befreien müssen aus den mannigfachen starken Beeinflussungen, in denen verschiedene Dichter der Weltliteratur ihn lange gefesselt hielten. In der Lyrik aber liess er sich von Anbeginn an von seinem eigenen Genius allein hinreissen. Darin ist er immer ganz unberührt und individuell geblieben. Er proklamierte den »Reiz des Verses an sich« in wundervollen Worten, als eine Grossmacht in der Poesie; und seine Verskunst ist denn auch so gross, dass sie sogar in seinen lüsternsten Dichtungen, dem »Intermezzo di rime«, gleichsam einen fürstlichen Mantel um Pestbeulen legt und so mit der herrlichen Form einen abstossenden Inhalt deckt. Ein Künstler, der wie d'Annunzio sein Ich so stark durchsetzt, so sehr Subjektivist ist, in so verschwenderischer Fülle seinen grossen Seeleninhalt in Formen der Dichtung füllt, wird leicht in einen selbstgewissen Ich-Kultus fallen. Und ein solcher – Narziss der Literatur, möchte ich sagen, ist er in der Tat. Einer, der seine eigene Schönheit verzückt immer wieder bespiegelt.

d'Annunzio ist ein ausgezeichneter Schilderer und Beobachter, was seinem Genius den bestimmenden Zug zum Lyrischen und Epischen verleiht. Seine Fähigkeit, die Sprache in den Dienst seiner Gedanken zu zwingen, hat etwas königlich Beherrschendes.

In seinen Romanen, die überhaupt den Glanz und die Schatten seiner Begabung am ersichtlichsten zeigen, tritt die starke Betonung der eignen Persönlichkeit, nennen wir's richtiger: der Ich-Kultus, am schärfsten hervor.

Ich rede dabei nur von den Romanen seiner zweiten Periode, denn der Dichter gefällt sich seltsamer Weise in seinen ersten Novellen und Romanen (ca. 1882-1892), in der sensationellen Darstellung von Hässlichkeiten, Abnormitäten, ja Scheusslichkeiten des Leibes, der Seele und des Lebens überhaupt.

»Die Glocken«, »Das Buch der Jungfrauen«, »San Pantaleone«, »Giovanni Episcopo« und andere Werke beschäftigen sich fast liebevoll eingehend mit den abstossenden Hässlichkeiten des Weltbildes. Die Erklärung kann ich einzig in folgendem finden: durch die Beobachtung des Hässlichen, Schmerzlichen und die dadurch gewonnene Erkenntnis des Leidens sucht er die ihm angeborene Genuss- und Schönheitsfreudigkeit zu steigern. Das ist gewiss ein krankhafter, dekadenter Zug, eine Absichtlichkeit, ein Raffinement, die aber nicht selten bei dionysischen Künstlern beobachtet werden.

Es ist dabei auch wie ein Ringen mit dem Scheusslichen und den Krankheiten des Lebens, das aber doch eine gewisse dämonische Anteilnahme und ein zeitweises Vertiefen in diese interessanten Abnormitäten fordert …

Denn es wäre wohl eine allzu willkürliche Motivierung, anzunehmen, dass d'Annunzios epische Muse in ihrer ersten Entwicklung so haltlos und von so wenig Eigenkraft gewesen sei, dass sie sich von andern Geistern, hier den französischen Impressionisten, bis zur blöden Nachahmung hätte knechten lassen.

Der »Figaro« hat ihm freilich in jener Zeit in spaltenlangen Verkündigungen nachzuweisen gesucht, dass ganze Szenen seiner Romane solchen von Maupassant, Flaubert und anderen entlehnt seien.

Jedenfalls ist eine schier unbegreifliche Unähnlichkeit zwischen den Romanschöpfungen der ersten Periode und denen der zweiten; so sehr, dass jemand, der z. B. »Episcopo« und »Fuoco« hintereinander läse, ohne den Namen des Autors zu kennen, es nicht glauben würde, dass diese beiden Werke, welche sehr markant, das eine den Kultus der Hässlichkeit, das andere den des verfeinert Schönen darstellen, von demselben Dichter stammen.

Die Richtung, das Wesen und die Ziele von dieses Neulateiners Genius gehen alle auf das Schöne – und ich erkenne deshalb eine gewisse Absichtlichkeit in seiner Abschweifung auf Gebiete des Ekelhaften, Gemeinen, aber ich muss doch konstatieren, dass er wohl auch unfreiwillig eine Zeitlang unter dem Einfluss der neufranzösischen und russischen Naturalisten gestanden hat. Die zweite Periode, in der er sich, in all seinen künstlerischen Kräften geeint, stolz bewusst und erstarkt zeigt, steht unter dem frei wirkenden Einfluss von zwei germanischen Geistern, und zwar von zwei erlesenen: Nietzsche und Wagner.

Es mutet dabei seltsam und widerspruchsvoll an, wenn d'Annunzio, der seinen Genius brüderlich von jenen geleiten lässt und auch sichtlich gern verwandte Wesenselemente der beiden mit seiner fein anempfindenden Geistesart vermählt, von den Deutschen als – Barbaren spricht.

Doch mag das hingehen, als Äusserung eines übertriebenen Nationalgefühls des Romanen. Seine Werke reden da lauter und aufrichtiger als seine Worte …

d'Annunzio, der mit dem Inhalt seiner Dichtungen, besonders der ersten, einen leidenschaftlichen Widerspruch in seinem Vaterlande fand, hat sich durch die stete Verkündung, dass er berufen sei, der italienischen Nation eine neulateinische Wiedergeburt der antiken Kunst zu geben, bei seinen heissblütigen, leicht begeisterten Landsleuten neuerdings fast die Stellung eines literarischen Nationalhelden errungen.

Aufrichtig habe ich vom Anfang der 90er Jahre an, wo seine »Romanzi della rosa« erschienen, die glänzende gereifte Schönheit von d'Annunzios epischer Dichtung bewundert. Lodernde Sinnlichkeit und eine schrankenlose Hinneigung zum Weibe ist in ihr, aber diese sind nicht mehr lüstern oder verderbt – sie bedeuten vielmehr eine trunkene Hingabe an die Lebensschönheit überhaupt. So sind z. B. die Schilderungen einzelner Kunstwerke oder architektonischer Wirkungen und Lichtstimmungen, so sind Naturbilder und historische Erinnerungen, Hinschweifungen auf alle möglichen Gebiete der Kunst, der Ästhetik, der Philosophie viel fesselnder und mit viel liebevollerer Hingebung geschrieben, als die Liebeserlebnisse der Helden und Heldinnen.

Ich habe immer, wenn ich diese Romane lese, die Vorstellung«, als würde mir eine lange Reihe herrlichster Wandelbilder an den Augen der Seele vorübergeführt.

Es spielt keine kräftig bewegte Handlung; keine natürlich-gesunde Spannung löst sich in uns aus, wie sie die Verwicklung und Entknotung von Ereignissen, von grossen Konflikten in Seele und Leben der Helden hervorbringen würde; nur immer erschaut man zwei Liebende, wandelnd durch wunderbare Dekorationen, vornehm künstlerisch abgestimmte Gemächer, stimmungsreiche Landschaften, durch verschiedene Zeiten und Beleuchtungen, in den gleich-wehmütig vibrirenden Akkorden einer tragischen Liebe, die, und das ist sehr charakteristisch, immer in Schuld und Irrtum ausklingt.

Wirklich: Sperelli im »Piacere«, Hermil im »Innocente«, Aurispa im »Trionfo della morte«, Cantelmo in den »Vergini delle rocce«, Effrena im »Fuoco« sind derselbe Mann; eine feine und fesselnde Mischung von strebendem Künstler und geniessendem Aristokraten, – ein geistreicher Ich-Anbeter, der die kleinsten Dinge seiner Umgebung beseelt, nur damit sie im Gleichklang seines schönbewegten Innern mitreden; eine Art Übermensch, wie der Dichter ihn sich aus des gewaltigen Nietzsche Ideen konstruiert hat. – Und im Grunde ist jener Einheitsheld – immer nur er selbst: Gabriele d'Annunzio! Und ob Sperelli mehr von Lebenskunst und verfeinerter Genussfreude redet, – Tullio Hermil von den Reizen des ewig Andern, also der Untreue in der Liebe, – Aurispas Leidenschaft nur um den Mord und Selbstmord herumphilosophiert, als die einzige Form der im Leben nicht zu erreichenden, ausschliesslichen Einheit in der Liebe, – ob Cantelmo über der Dreieinheit seines Liebeswollens brütet und experimentiert, – und Effrena seine schwärmerischen Kunstträume widertönen lässt in dem köstlichen Echo seiner Seele der Foscarina: sie reden eben alle; man könnte sagen: sie reden ihre Liebe, und lieben ihre Rede! – aber sie handeln nicht! Ihr ganzes Liebesleben ist nur ein rhetorisches Bespiegeln ihrer selbst.

###

Wenn durch die ausserordentliche Schönheit der Schilderung, durch den Reiz der eingestreuten Gedanken, durch den oft grandiosen Stil und durch die feine und prächtige Ziselierung der Juwele seiner eigenen Sprache d'Annunzio in seinen Romanen die Ärmlichkeit der Handlung decken konnte, ja, wenn dies blendende Beiwerk den Kern so gleissend verhüllt, dass wir zu seiner eigentlichen Wertung kaum gelangen, so ist das bei den Dramen von vornherein ausgeschlossen, weil eben das Wesen des Dramas Bewegtheit der Handlung ist.

Im Epos und in der Lyrik wird das innere und äussere Leben geschildert und beschrieben – und diese Bilder wecken in uns die Vorstellung des Lebens – aber das Drama verlangt, dass die Personen handelnd vor uns hingestellt werden, und das Leben vor unsern Augen leben.

Es gehört gewiss nicht eine grössere Kraft zu dieser letzteren Betätigung des Dichtertums, aber jedenfalls eine besondere, und diese besondere Kraft scheint d'Annunzio eben nicht in dem Mass, das zum Regenerator des nationalen Dramas erfordert wäre, zu besitzen. Nein, keine grössere Kraft! Oder sind etwa Virgil, Homer, Byron, Dante kleiner als z. B. Aeschylos, Goethe, Shakespeare, weil sie nur Epen und niemals Dramen geschrieben? d'Annunzio verkündet nämlich mit einem durch seine Kühnheit fast imponierenden Stolz, dass er berufen sei, seiner Nation ein risorgimento (Auferstehung) der lateinischen Kunst, insbesondere des Dramas, aus der altlateinischen und griechischen zu geben.

Er will ein nationales Theater schaffen, das nur Darbietungen dieser zur höchsten Vollendung gelangten Kunst bringen soll, und ihm hat dabei Wagners Bayreuth vorgeschwebt, das dem germanischen, neu verklärten Kunstgeist eine auserwählte, einzigartige Stätte ist.

Als feinsinnige und geniale Mittlerin seiner Kunst hat er Eleonore Duse erwählt; und sie hat ihre wunderbare Darstellungskraft, als Priesterin seiner Kunst, ihm begeistert geweiht. Die bedeutenderen Frauenrollen in d'Annunzios Dramen hat sie alle mit ihrer heisspulsenden Leidenschaft und ihrer anmutigen und doch geistig tiefen Eigenart beseelt; sie haben ihr bestes Leben von Eleonore Duse erhalten. Sie wurde dem Dichter eine fast divinatorisch verstehende und anregende Freundin und Mehrerin seines Ruhms. In seinem Roman »Fuoco« stimmt er in einer Gesellschaft glänzender Kunstfreunde und geistig feiner Frauen einen Hymnus auf Wagners starke, überlegene symbolische Kunst an. Er stellt den Bayreuther Meister geradezu vorbildlich als einen Umstürzer des alten und als auserwählten Schöpfer eines neuen Kunstreiches hin. Und nachdem er nicht nur die gewaltigen Ideen des Meisters in lichtem Verstehen beleuchtet hat, d. h. seiner Nation aus ihrer Helden- und Sagenwelt einen unerschöpflichen Kunsthort zu zaubern, sondern auch die tief symbolische Bedeutung einzelner sieghaften Gestalten, wie Siegfried, Brünhilde, Kundry, gepriesen hat, kommt er zu folgendem Schluss:

»Richard Wagners Werk ist auf germanischen Geist begründet und von speziell nordischer Beschaffenheit. Seine Reform gleicht in gewissem Sinne der von Luther angestrebten. Sein Drama ist nichts als die feinste Blüthe eines Volksstammes, als die wundervoll ergreifende Zusammenfassung all der Sehnsüchte, die die Gemüter der nationalen Musiker und Dichter quälten, von Bach zu Beethoven, von Wieland zu Goethe. Wenn Sie sich seine Musikdramen vorstellen an den Gestaden des Mittelmeers, zwischen unsern hohen Lorbeerbäumen, unter der Glorie des lateinischen Himmels, so würden Sie sie erbleichen und vergehen sehen.

»Da es, nach seinem eigenen Wort, dem Künstler gegeben ist, eine noch gestaltlose Welt kommender Vollendung erglänzen zu sehen und ihrer im Wunsch und in der Hoffnung prophetisch zu geniessen, so verkünde ich die Herankunft einer neuen oder einer wiedererneuten Kunst, die durch die starke und ehrliche Einfachheit ihrer Linien, durch ihre kraftvolle Anmut, durch die Glut ihres Geistes, durch die reine Macht ihrer Harmonien, das ungeheure ideale Gebäude unseres auserwählten Volks fortführen und krönen wird. Ich rühme mich, ein Lateiner zu sein und erkenne in jedem Menschen von fremdem Blut – einen Barbaren!«

»Io annunzio l'avvento d'un 'arte novella o rinovellata, che per la semplicità forte e sincera delle sue linee, per la sua grazia rigorosa, per l'ardore dei suoi spiriti, per la pura potenza delle sue armonie continui e coroni l'immenso edifizio ideale della nostra stirpe eletta.

» Io mi glorio, d'essere un latino, e riconosco un barbaro in ogni uomo di sangue diverso …«

Eine tiefe, schwärmerische Huldigung vor dem Genius Wagners endet also damit, dass er ihn einen »Barbaren« nennt und seiner Kunst nur die Bedeutung unter nordischem Himmel zugesteht, denn: »seine Kunst würde erbleichen und vergehen unter italienischem Himmel …«

Diese masslose Überhebung und Verkennung jedes andern Nationalgeistes, zugunsten des Genius seines Volkes, schmeichelte natürlich den Italienern und liess sie viele der Unarten von d'Annunzios stolzem und selbstgewissem Talent vergessen oder milder anschauen, die sie früher blutig gegeisselt hatten.

Wenn man einem Volke fortdauernd und in wundervoller Rede von dessen Kunstberufung und vom eigenen Messiastum predigt, so muss sich der Kreis der Hörer bald zu einer Gemeinde von Jüngern und Gläubigen gestalten. Aber mit dem Verkünden ist es eben nicht allein getan, sondern die Werke müssen lebendig zeugen für die als ewige Wahrheiten hingestellten Glaubenssätze.

Zeugen diese Werke nun dafür?

Überzeugen sie? Ist d'Annunzio fähig, der lateinischen Kunst, insbesondere dem Drama, das risorgimento zu bringen, das er in so begeisterten Hymnen verkündet? Seine grösseren Dramen, die in Italien und (neuerdings teils in deutscher Übersetzung) in Deutschland aufgeführt worden sind, heissen: »La città morta«, »la Gioconda«, »la Gloria« »Francesca da Rimini«, »la figlia di Iorio«. Was bei allen Dramen des Dichters zunächst auffällt, ist die gleichmässige Diktion der Rede. Keine Gestalt hat den individuellen Ton ihres Charakters. Gelehrte, Kinder (Sirenetta, Beata), Feldherren, Jungfrauen, Diktatoren, Kurtisanen, Dienerinnen, Künstler, sie reden alle wie – d'Annunzio, mit der gleichen Pracht der Epitheta, mit demselben Glänze symbolischer Bilder, in denselben rauschenden Akkorden dichterischer Rhythmen …

Die »città morta« ist eine in die hellenische Schönheit der Landschaft von Mykene eingerahmte Erzählung eines tragischen Liebesvorganges, illustriert mit der Wissensfreude zweier Archäologen, welche dort erfolgreiche Ausgrabungen machen, und mit der untergegangenen Königsherrlichkeit der Atriden, deren zum Tageslicht gehobene Kronen, Rüstungen und Zierate die Hallen golden durchleuchten.

Alessandro ist begleitet von seiner Frau Anna, einer Blinden; Leonardo von seiner Schwester Bianca Maria.

Alessandro und Leonardo, der eigene Bruder, lieben die reizende Jungfrau; sie fühlt sich in Leidenschaft zu Alessandro hingerissen, – erkennt aber als trennende Macht zwischen dem Geliebten und ihr dessen edle, des Lichtes beraubte Gattin. Leonardo bekennt, gepeinigt von den Erynnien einer unnatürlichen Leidenschaft, dem Freund Alessandro seine Liebe zur Schwester. Um die Jungfrau rein zu bewahren von den Feuermalen der Leidenschaft, führt Leonardo sie, einen einsamen Forschungsgang mit ihr fingierend, hinaus durch eine wundervoll beschriebene todesstille Sternennacht, bis an einen Myrthenhain. Dort ertränkt er sie in der Quelle des Perseus …

Anna hat sich indessen entschlossen, in den Tod zu gehen, um den Liebenden Raum zu schaffen. Sie liebt Bianca Maria wie eine Schwester und teilt ihren opferwilligen Entschluss dem Leonardo mit.

Alessandro und sein Weib, welche beim Einbruch der Nacht die Geschwister vermissen, gehen aus, um sie zu suchen, und finden die Tote und den Mörder. Anna ruft, als seien plötzlich ihrer Seele die Augen hell geworden: »Ich sehe! ich sehe!« Das ist das Ende des Dramas.

Eine merkwürdige brütende Schwere lastet auf dem Ganzen. Die einzelnen Persönlichkeiten der Tragödie enthüllen in langen Erzählungen ihre Herzensgeschichte; so Leonardo zu Alessandro, Alessandro zu Bianca Maria und Anna zu Leonardo. Doch diese teils Wissenden, teils Ahnenden und Wollenden gehen neben einander, ohne eine wirklich erlösende, auch innerlich entsühnende Tat zu finden, – denn der Mord des Leonardo an seiner Schwester ist doch kaum eine Lösung, sondern ein Alexanderhieb, der das Verworrene mitten durchhaut …

Die »Gioconda« ist die am häufigsten aufgeführte und, wie die Allgemeinheit der Kritik meint, noch die dramatisch-lebendigste von d'Annunzios Tragödien. Ich bin anderer Meinung und halte die »Gloria« in erster Linie und auch die »figlia di Jorio« für die am meisten dramatischen und bühnenwirksamen Stücke des Dichters.

Dies der Inhalt der »Gioconda«:

Lucio Settala, ein Bildhauer, lebt im eigenen Künstlerheim am Meere mit seiner Gattin Sylvia und dem Töchterchen Beata.

Ein etwas schemenhaft gezeichnetes Modell, »Gioconda Dianti«, die den Namen von der rätselhaften da Vinci'schen Schöpfung: Gioconda führt, hat dem Settala als Schönheitsmuster zu einer Statue gedient.

Eine wilde Leidenschaft verbindet den Künstler und sein Vorbild und zerrüttet den Frieden des Hauses.

Settala will sich, um dem Kampf zwischen Leidenschaft und Moralgesetz zu entfliehen, töten; er verwundet sich aber nur …

Sylvias sorgende Liebe, die den Todwunden umgibt, rettet ihn ins Leben zurück, aber nicht an ihr Herz. Settala verfällt haltlos dem Dämon der Leidenschaft und Schönheit, besonders als er erfährt, dass die Gioconda sein begonnenes Kunstwerk, um den Thon vor dem Zerbröckeln zu retten, heimlich jede Nacht mit Wasser tränkt. So rettet sie das Kunstwerk … Sylvia und Gioconda begegnen sich in Settalas Werkstatt. Die Gioconda schleudert der Gattin in wilder Rede die alles verzehrende Glut der Leidenschaftsforderungen entgegen, die sie an den Mann und an den Künstler habe. Sie sieht in der Künstlerwerkstätte ein freies Reich auferbaut, das nur die Gesetze der Schönheit und der fessellosen Liebeswahl kennt, neben dem Hause, in dem andere Gesetze walten.

In jenem Reiche will sie ihren Thron unbestritten haben.

Sylvia, aufs tiefste empört von solcher Höllenlogik, ruft der Gioconda die Lüge zu, dass Lucio selbst sie hinausweisen lasse aus diesem Reiche.

Da reisst die Gioconda den Vorhang zurück, wo die begonnene Statue steht, und stürzt sie zur Erde … Sylvia will sie im Fallen aufhalten; das Standbild reisst sie mit zu Boden und zerschmettert ihre Hände, während es selber nicht zerstört wird.

Wenig glaubhaft ist es dabei, dass Gioconda, die in fast fanatischem Entzücken von ihrer göttlichen Mission bei dem Künstler und von seiner und ihrer unverrückbaren, alle Moral umwerfenden Leidenschaft als einzig gültiger Lebenswahrheit geredet hat, nun der durchsichtigen Unwahrheit der gepeinigten Gattin glaubt und den rasenden Bildersturm begeht. Settala tritt in dem Augenblick ein, als sein Weib mit zerschmetterten, blutigen Händen am Boden liegt und, nur noch auf die Statue deutend, in halber Ohnmacht ruft: »Sie ist gerettet!« Er trägt sie auf seinen Armen, von tiefer Rührung ergriffen, hinaus … das wäre ein versöhnender Schluss gewesen. Er hätte sein Weib, das ihm das Leben und sein Kunstwerk aufopfernd gerettet, an sein Herz genommen: das wäre eine bewegte Handlung mit einer ideal-symbolischen Lösung gewesen.

Nun aber setzt d'Annunzio noch einen vierten Akt an, in dem er, und vielleicht ist dies einer der stärksten Beweise gegen seine dramatische Begabung, die künstlerische Errungenschaft der drei ersten Akte völlig zerstört und ins Vage auflöst …

Lucio Settala, zweimal durch die Aufopferung seines Weibes errettet, verfällt dem Bann der Gioconda und schafft in seiner Arbeitsstätte ruhig weiter an dem Marmorwerk, neben sich dessen Urbild.

Sylvia mit ihren verhüllten, verstümmelten Händen, erwartet in seinem Hause, nicht weit von der Werkstatt, die Rückkehr ihres Töchterchens. Eine ganz unmotivierte, zwecklose Gestalt, la Sirenetta, eine Art märchenhaftes Meerkind, singt ihr, um die leere Zeit zu vertreiben, seltsame Lieder vor … das Töchterchen kommt gesprungen, entzückt, die Mutter wieder zu sehen; und als diese ihr wohl freudig entgegenkommt, aber sie nicht umarmt, ruft Beata schmerzlich: »Perchè non mi prendi? Perchè non mi stringi? Prendimi, mamma!«

Da sinkt Sylvia überwältigt zu Boden und weint, während Beata sie mit der ganzen Fülle der Blumen, die sie mitgebracht, überschüttet und nur das fragende Wort ruft: »Piangi?«

Es ist als Sinnbild wohl schön, dass die Blumen der Kindesliebe die Wundmale der Mutter bedecken sollen, aber im ganzen bleibt doch vom vierten Akt nur der Eindruck, dass er die dramatischen Errungenschaften der drei ersten zu Schatten abschwächt und ins farblos Unbestimmte verläuft …

Die »Gloria«, das dann folgende Trauerspiel von d'Annunzio, welches das hochmütige Geleitwort trägt »la gloria mi somiglia«, führt in ein zeitloses Gebiet, in eine römische Republik, die aber doch auch wieder in unsern Tagen zu liegen scheint. Also das alte »Wolkenkuckucksheim« frühromantischer Poeten, das so absolut nicht in die lebensvollen Formen des Dramas passt. In Italien ist die »Gloria« abgelehnt worden und hat auch als Buchdrama in der italienischen Kritik nur eine kühle Anerkennung gefunden. Ebenso wurde die »Gloria« bei uns in Deutschland nur sehr bedingt von der Kritik gewürdigt. Aufgeführt ist sie meines Wissens nur im Sommertheater zu Breslau und in München; sie hat nicht bedeutend gewirkt.

Ich habe aber die entschiedene Meinung, dass in der »Gloria« (neben der neueren »Figlia di Iorio)« der kräftigste dramatische Kern steckt, und dass ein stärkeres Lebensfeuer sie durchglüht, als die andern Tragödien d'Annunzios.

Das Drama hat viel Nebelhaftes in den Bestimmungen von Ort, Zeit und Menschen. Die Dekorationen zeigen Rom. Aber wann, in welchem Rom spielt es denn? Im alten? Dahin passen die Senatoren, Diktatoren, die ganze pomphafte, cäsaristische Redeweise der Helden; aber es wird ja von Ludwig XVI., von Napoleon auf Elba gesprochen, und es kann demnach nur in einem Phantasie-Rom des 19. Jahrhunderts spielen.

Und wenn es im Rom des letzten Säkulums spielt, was sollen dann die Diktatoren und diese Byzantinerin mit den gesammelten Mord-, Blut- und Eroberungsgelüsten aller Messahnen und Poppäen der Cäsarenzeiten?

Doch im Aufbau dieses zeitlosen Dramas und in seinen Figuren, wenn ihre fieberhafte Ruhmjagd auch manchmal etwas die bekannte Nachbargrenze des Erhabenen streift, liegt drängendes Leben. Um mein Urteil zu begründen über die grössere dramatische Kraft der »Gloria« und der »Figlia di Jorio«, will ich den Inhalt dieser beiden Tragödien etwas eingehender behandeln.

Der erste Akt der »Gloria« beginnt im Palast des Ruggero Flamma; seine Parteigänger erwarten ihn, der heimkommt von einer Sitzung des Senats.

Noch ist der alte Cesare Bronte Diktator; indessen huldigt der jungen Kraft, der zugleich die agrarischen Elemente des Volkes zujauchzen, von ihr die Erfüllung ihrer Forderungen erwartend, schon die grössere Mehrheit der Bürger, und vor allen das junge, dämonische Weib des alten Bronte, Elena Comnéna, die byzantinische Kaiserenkelin …

Sie ist die Inkarnation des vorwärts jagenden, peitschenden Ehrgeizes, der wahnwitzigen Herrschgier.

Sie hat Flamma heut im Senat angelächelt mit faszinierender Gewalt, als ob sie dem Ehrgeiz die jüngere und kraftvollere Seele damit kaufen wolle …

Flamma tritt unter seine Freunde, noch berauscht vom Sieg im Senat, in den Gassen und – im Herzen der Comnéna. Mit dem schönen Worte seines Freundes Marco Agrate: »Jeder nach seinen Kräften und darüber« scharen sie sich um den jungen Helden, für den nächsten Tag eine erlösende Tat beschliessend …

Als die Parteigänger ihn verlassen haben, bleibt Ruggero gedankenverloren zurück – Da tönt von aussen eine Frauenstimme, die von den Dienern herrisch Einlass fordert mit den Worten: »Er erwartet mich!«

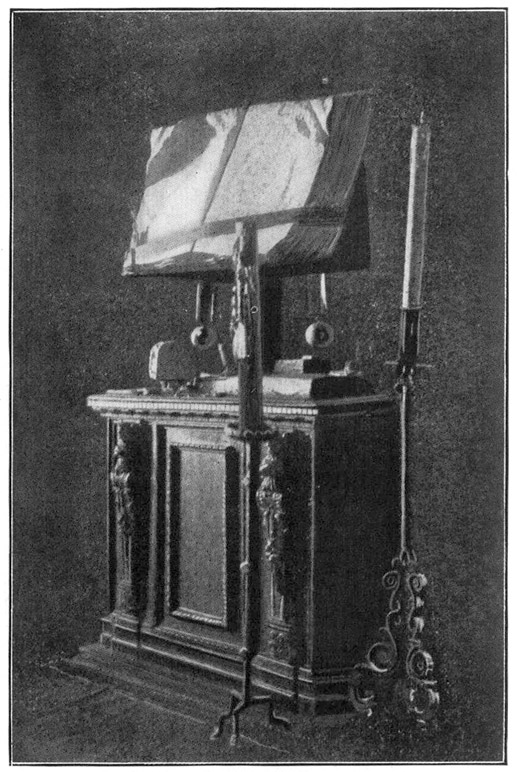

d'Annunzio in seinem Arbeitszimmer

Es ist Elena. Sie tritt zu Flamma mit den verlockend-befehlenden Worten: »Ihr habt mich erwartet!?«

Es entspinnt sich nun eines der wunderbaren Gespräche, in denen d'Annunzio Meister ist, und die vibrieren von allen Leidenschaften und Ergriffenheiten der Seele.

Dann am Ende flüstert ihm Elena das geheimnisvolle, furchtbare Wort zu: »Würdest Du ihn umbringen, den Greis?«

Und während Flamma unter der bösen Bezauberung willenlos und doch willenvoll zuckt, flüstert sie weiter: »Er wird wahrscheinlich noch lange Widerstand leisten mit seinen felsenharten Knochen, mit diesem Schädel, an dem Kugeln abprallen. Er will nicht sterben, sagt er – – – doch – er versperrt uns den Weg.« Die Worte verhallen, – es ist, als ob das Gift die beiden Seelen berauscht. Die Comnéna und Flamma fassen sich an den Händen und schauen sich tief, tief in die Augen – – – Mit dieser unwetterschwülen Szene endet der erste Akt.

Der zweite Akt spielt in Brontes Palast. Im Vorzimmer spricht man von der nahen Auflösung des Diktators; eine rätselhafte Krankheit durchwühlt seinen Körper.

Die Freunde des Bronte reden von der beginnenden Empörung unter den Truppen und in den Provinzen, und wie der heissblütige Flamma mit einem Streiche die Macht an sich reissen würde, um die er heimlich, als Bronte noch auf voller Höhe war, schon gieriges Werben trug. Die Comnéna erscheint und bittet, ihrem Gatten Ruhe zu gönnen. Die Freunde entfernen sich. – Da tritt die alte Comnéna, ein grässlich geschildertes Weib, ein Mittelding zwischen Kupplerin, Giftmischerin und Dirne, »mit dem Eunuchenhaupt, das die Bastardrasse verrät, mit den schläfrigen Augen, die Abgründe von Verräterei und Habsucht decken«, unter den Türvorhang und ruft hinein: »Noch nichts? Wann glaubst Du, dass –«

Bei diesen entsetzlichen, alles enthüllenden Worten erscheint der todkranke Bronte auf der Schwelle der Tür, und es entspinnt sich ein grauenhaftes Gespräch zwischen ihm und Elena, dem Geiste der Verlockung und Vernichtung seines Lebens. Er wirft ihr alle grössten Abenteuer und schlimmsten Sünden ihrer Ahnen wie ihrer selbst vor – und in höchster Wut stürzt sich der vom Gift fast vernichtete, dennoch riesenstarke Greis auf sein Weib, um es zu erwürgen.

Die schlangengeschmeidige Elena entwindet sich ihm, und mit dem Ruf: »Lebe nur, lebe! ein anderer wird an Dir sterben!« fällt Bronte »wuchtig wie ein Turm« (wie der Dichter sagt) tot zu Boden.

Das sind, meines Erachtens, Akte von kräftigem Bau und von wirklich dramatischem Leben.

Der Beginn des dritten Aktes zeigt Flamma bereits auf der Höhe des lenkenden Staatsmannes. Im Vorzimmer von Ruggeros Palast finden wir seine Parteigänger in lebhaftem Gespräch über die Tagesereignisse und Stimmungen im Volk.

Eine Versammlung in den Thermen des Caracalla ist zusammenberufen. Dort sollen die Abgeordneten der Ackerbauvereine die Rechte, die sie fordern, vom Diktator Flamma bewilligt erhalten; er will die Stimmen aus dem Volke, die für das Recht und die Herrschaft der Scholle eintreten, selbst beantworten. Die Feierlichkeit in den Thermen soll einen Hauch antiker Grösse, ein Gepräge alten Römertums tragen. Heut ist der grosse Tag.

Während dieser Gespräche der Anhänger des neuen Diktators dringen angstvoll Bürger ein und melden das Gerücht von einem Handstreiche, den ein junger Römer, namens Messala, mit Soldaten und Bürgern gegen die Bauern und den Diktator ausgeführt hat. Marco Agrate, der Hauptverteidiger der Lex sempronia für die agrarischen Forderungen, ist bereits im Kampfe gefallen.

Die Comnena, welche bei den Anhängern Flammas als die vernichtende Kraft, als das eigentlich herrschende Prinzip gilt, und die schon sehr bald nach Brontes Tod des neuen Diktators Weib geworden, vermutet man als den treibenden Geist des Messala; denn alle sind der byzantinischen Kaiserenkelin nur Puppen für ihr Machtgelüst …

Ein wilder Zorn regt sich gegen das gewaltige Weib; man fordert laut, sie in den Tiber zu stürzen … Da tritt sie selbst lächelnd ein. Tobende Anklagen schleudert man ihr entgegen, dass sie an Krieg und Brotwucher, am Tode des Bronte, an Diebstahl und Mord schuld sei. Lächelnd hört die Fürchterliche es an – und als die erregten Männer sich auf sie stürzen wollen, erscheint Flamma, um sie zu schützen. Er verjagt auf das Wort Elenas hin, dass dies ein »Aufstand von Knechten sei«, seine treuesten Anhänger. Sie gehen murrend und ihm fluchend.

In dem nun folgenden Zwiegespräch enthüllt die Comnéna ihre ganze, geisselnde, zu Gewalttaten aufreizende Natur, welche die Männer ihrer Wahl nur zu Werkzeugen ihres Ehrgeizes und ihrer Ruhmsucht benutzt.

Unersättlich in ihren Begierden, peitscht sie seine Leidenschaft empor, indem sie Worte glühender Bewunderung hat »für den einen, dem du morgen auf deinem Wege begegnen wirst – unter den wilden Tieren, die dir die Beute streitig machen – einen, der nicht weiss, was Schwanken ist: Claudio Messala!«

Und sie bekennt ihm, dass sie diesen aufgestachelt und seine Tat mit ihrem Wort gedeckt hat, nur um Flamma zu grösseren Taten zu reizen.

Da beugt sich der Mann ihrem Willen, da ruft er: »Du sollst gesättigt werden. Jede Stunde deines Lebens soll gesättigt werden mit einer gewaltigen Tat! Ich will sehen, wie du vom Scheitel zur Sohle in den Pulsschlägen meines Kampfes schwelgst.« Doch während Elena in dithyrambische Seligkeit über ihren Triumph ausbricht, klingt eine Stimme unheilkündend von der Strasse: »Flamma, Flamma, die Leiche Marco Agrates liegt vor deiner Tür!«

Der vierte kurze Akt beginnt mit einem Gespräch zwischen Steno, dem ergebensten Freund des Flamma, und diesem selbst.

Nach einer kurzen Episode, in der ein junger Revolutionär eindringt bei Ruggero und ihn mit seinem Dolch zu treffen sucht, während Steno mit kühnem Eingriff den Diktator rettet, beginnt dieser seine Seele, die von wildesten Stürmen aufgerührt ist, dem Freunde zu öffnen.

Er redet ihm von der furchtbaren Tragik, dass sein ganzes Ich in der Gewalt jener »Einen« sei … »Verstehst Du? mein Leben ist eingehüllt von ihrem Leben, wie der Scheiterhaufen von seinem eignen Feuer« … Sie sei wie Luft, die man nicht atmen kann, und die doch zum Leben notwendig ist; er sei krank an ihr …

Und Steno flüstert ihm leise, dass, wenn ihre Augen nicht mehr befehlen könnten, er frei wäre, um das Leben neu zu beginnen. Da bricht Flamma in den unterdrückten Schrei aus: »Sie – oder ich!«

Steno verlässt rasch das Gemach, weil er die Comnéna kommen hört.

Sie tritt ein, gewahrt den Dolch, der Flamma hätte töten sollen, und wie sie sieht, dass der Diktator gedankenvoll mit ihm spielt, schmeichelt sie ihm, seine Gedanken ahnend, die Waffe ab. »Zu unserm Glück!«, wie sie flüstert … Flamma spricht in fieberhaften Worten von den Gefahren, die ihn, den jetzt Gehassten, der für sie zum Schreckensherrscher geworden, von allen Seiten umstreichen, und fleht sie an, mit ihm zu fliehen, um nur noch der Liebe zu leben …

Die Comnéna aber lacht dieser Bitte – – es entsteht ein kurzer, seltsamer Kampf – ein Spiel halb von heisser Wollust, halb von Mordlust getrieben.

Flamma sucht im Dunkel, das sich mählich breitet, den Dolch an sich zu reissen. Elena ahnt etwas, als ob er sie töten wolle, läuft gegen die Halle hin und ruft nach Lampen und Kerzen. Als der Lichtschein sich ausbreitet, bestrahlt er den bebenden Mann mit dem Dolch in der Rechten. Elena stürzt sich schlangengewandt auf ihn mit dem Schrei: »Rühr ihn nicht an! er gehört mir!«

Mit der furchtbaren Schwüle eines nahenden Verhängnisses schliesst dieser bedeutungsvolle Akt.

Der letzte Akt bringt die über dem Diktator hängende Wolkenlast zum Niederbruch. Er spielt im ernsten Saal des ersten Aktes.

Elena und Ruggero sind allein. Sie ruft ihn mit wilden, todesschaurigen Worten auf. Sie reisst gewissermassen die Furcht aus dem Grunde seiner Seele, um sie ihm höhnend zu zeigen: Bronte, den Greis, der ein Titan an Kraft gegen ihn und noch so stark gewesen sei in der Todesstunde, um sie zu würgen, – habe sie geopfert, um dafür einen Feigling einzutauschen.

d'Annunzios Lesepult

Doch Flamma schleudert ihr entgegen, dass nichts so feige sei, wie ihre unerhörte Grausamkeit, wie das Wüten gegen einen Mann, den sie bis zur Vernichtung getrieben.

Er bittet sie, ihn zu töten, damit er die Kette ihrer Knechtschaft nicht länger trage – die Comnéna aber stachelt ihn, obgleich der grosse Lebenskampf verloren ist, noch zu wahnsinnigem Tun an … er solle vom Balkon herab eine sieghafte Rede an das Volk halten. Flamma aber ruft nur: »Töte mich! erweise mir die einzige Wohltat, nachdem Du mir schon so viel Übles getan.« – »So soll denn keiner bis zum Ende des Lebens triumphieren?« ruft Elena. »Keiner,« entgegnet Ruggero eisig. Und wie sie ihm sagt, dass er es gekonnt hätte, dass sie ihn geliebt, seine Kraft, seinen Ehrgeiz, dass sie einen Sohn von ihm ersehnt hätte, da schleudert ihr Flamma die vernichtenden Worte hin: »Du bist unfruchtbar! In Deinem Schosse liegt das Alter der ganzen Welt. Du kannst nichts gebären als den Tod! Und dennoch hab ich unaufhörlich nach dir verlangt; um an Deinem Herzen zu ruhen, hab ich Dich mit Verbrechen gesättigt! – – Wer bist Du? Ich habe Dich nie gekannt! – Bist Du lebendig? kommst Du von fern? hab ich Dich selbst geschaffen? und bist Du in mir? Eh Du mich tötest, enthülle mir Dein Geheimnis!«

Während nun Flamma fiebernd auf eine Antwort wartet und wie erstarrt dasteht, und die Menge draussen tobt und ruft: »Tod dem Flamma! Feuer an die Tore! Brand, Hängen!« umfasst ihn die Comnéna eng und wild und stösst ihm den Dolch in die Brust …

Unter dem wachsenden Toben der Menge tritt Elena auf den Balkon, zeigt den blutigen Dolch, den sie aus Flammas Brust gelöst, dem Volk und ruft hinab:

»Ruggero Flamma ist tot! ich selbst hab ihn getötet!«

Mit dem entsetzlichen Wutruf des Pöbels: »Sein Kopf! sein Kopf! Wirf uns seinen Kopf herunter!« schliesst die Tragödie. Ich halte sie für gestaltenkräftig und ihre Handlung für die dramatisch bewegteste von allen Dramen d'Annunzios.

Auf die »Gloria« folgte »Francesca da Rimini«, die im Teatro Costanzi in Rom zu einer, von Anhängern mit ungeheuerlichen Anpreisungen eingeleiteten, aber von der Mehrheit der Kritik und dem Publikum in aller Schärfe und Leidenschaft abgelehnten Aufführung gekommen ist. Auch die späteren Aufführungen des Dramas in Wien und Berlin haben an diesem Urteil nichts wesentliches geändert.

Das Drama nimmt die weltbekannte Liebesgeschichte des Paolo Malatesta und der Francesca da Rimini nach den ewigen Strophen des Dante aus der »Divina Commedia« zum Stoff:

La bocca mi baciò, tutto tremante –

Galeotto fù il libro, e chi lo scrisse.

Quel giorno più non' ci leggemo avante –

Ohne jede eigene Erfindung als die eines dritten Malatesta-Bruders, der hässlich und missgestaltet, auch von Leidenschaft zu seiner schönen Schwägerin entzündet, aber stolz von ihr abgewiesen, zum Spion und Ankläger des einen Bruders gegen den andern wird, gibt es die bekannte Liebestragödie wieder.

Zu dem Drama sind, wohl nach dem berühmten Vorbild von Wagner, alle Schwesterkünste der dramatischen Dichtung als begleitender Chor aufgerufen. Die balestrieri und arcieri des Malatesta mit ihren wundervollen Rüstungen und Waffen machen kunstgerechte Gefechte und Waffenübungen. Die ancelle (Gespielinnen und Dienerinnen) der Francesca führen kunstreichste Tanzreigen auf.

Die Musik, welche nicht nur den Tanz der Jungfrauen begleitet, sondern auch in Intermezzis erklingt und melodramatisch manchmal die Handlung durchtönt und führt, ist eigens von Scontrino für das Drama geschrieben. Auch einen musikalischen Prolog, eine antifonia, hat Scontrino zur Francesca komponiert, die, nach Wagner, die verschiedenen Leitmotive der Tragödie: il tema della gelosia e Vendetta, il tema della battaglia, dell' estasi, dell' ansia, d'amore usw. umschliesst.

Dabei ist d'Annunzio selbst Maschinist und Regisseur gewesen; der berühmte mangano, die antike Schleuder, welche bei der Schlacht in Anwendung kommt, ist von ihm konstruiert.

Instinktiv hat wohl der Dichter das dramatisch Unzureichende seines Werkes empfunden, und nun die köstlichsten und reichsten Arabesken, die andere Künste ihm leihen mussten, um die starre Eintönigkeit des Dramas drapiert. Aber, man mag Marmorbilder in noch so leuchtende, blühende Gärten setzen, ihre Glieder mit Rosenbüschen behängen, sie in weiche Musik, in spielendes Sonnenlicht oder in purpurwarme Gewänder hüllen: sie bleiben doch nur kühle Bilder des Lebens und haben kein Eigenleben.

###

Das letzte Drama d'Annunzios ist die tragedia pastorale: »La figlia di Iorio«, eine Schicksalstragödie, die ganz im Geiste von Maeterlincks Dramen aus dessen erster Schaffensperiode empfunden und gedacht ist. Mila di Codra, die Tochter des Zauberers Iorio, ist die eigenartige Gestalt, die in düsterer Schönheit und Mystik die Entwicklung, Knotung und Lösung der dramatischen Vorgänge hervorruft und beherrscht, zuerst unbewusst, dann bewusst und mit einer sittlichen Kraft, welche sie, die Arme, Vogelfreie, hoch über die sippen- und tugendstolzen Bauern mit ihren begrenzten Vorurteilen erhebt.

Der erste Akt, reich an dekorativ prächtigen Szenen, welche Volkssitten der Abruzzen mit malerischer Farbenkraft zeichnen, führt uns in das Bauernhaus des Lazaro di Rojo; es ist typisch für das Leben in den abgeschlossenen Bergtälern von d'Annunzios Heimat, das in unantastbar eherner Festigkeit uralte Sitten bewahrt, und wo das Volk in überlieferten Gebräuchen, starren Religionsübungen und abergläubigen Vorurteilen sich einen besonderen Sittenkodex geschaffen hat. Wer ihn durchbrechen will, mit eigenem freiem Handeln, fällt vor der Macht seiner Allgemeingültigkeit.

In die von friedlich heitrem Geist erfüllten Hochzeitszeremonien (der Sohn des Hauses, Aligi, soll mit Vienda verbunden werden), die von der Mutter Candia, von den drei Schwestern Aligis und von den Frauen der Landschaft geleitet werden, ertönen die Angstrufe eines verfolgten Weibes. Iorios Tochter, Mila di Codra, die von allem Bauernvolk als unreine Zauberin betrachtet wird, flieht vor dem Hohn und den Angriffen trunkener Schnitter, die sie für ihre Lust fordern. Mila sucht Schutz am heiligen Herd des Hauses. Sie fleht in rührenden Tönen und beschwört die Frauen (der Bräutigam Aligi ist als einziger Mann anwesend, da auch Lazaro bei der Feldarbeit weilt), dass man ihr um Christi willen, auf dessen Namen sie getauft sei, wie alle Anwesenden, Schutz geben möge vor den wilden Schnittern. Die abergläubige Menge lehnt die Bitten der Tochter des Zauberers grausam ab. Mila, der Vater und Mutter gestorben sind, lebt schutzlos in den Bergen.

Ornella, Aligis jüngste Schwester, die einzige, die von natürlich schönem Mitleid ergriffen ist, springt empor, schiebt den Riegel vor das Eingangstor und verleugnet Milas Anwesenheit, als die Männer ihre Auslieferung fordern. Ein Sturm von Worten erhebt sich: Schmähungen der abergläubigen Weiber, Beschimpfungen und wüste Anklagen der trunkenen Schnitter, Bitten der Ornella, Angstrufe der Mutter, welche das Unheil durch des Zauberers Tochter über das Haus gekommen glaubt.

Candia della Leonessa (alle diese bäuerlichen Leute haben die hochtrabendsten Namen) ruft ihren Sohn auf, der wie ein Verträumter, in stumpfem Sinnen, allen Vorgängen folgt, die Tür freizugeben und den Herd rein zu erhalten von dem unsaubern Besuch. Aufgereizt gegen Mila ist sie noch besonders dadurch, dass die Schnitter sie verhöhnen: dass just sie Jorios Tochter Schutz gewähren wolle, um deretwillen doch ihr eigener Mann eben einen blutigen Streit mit andern Schnittern gehabt. Mila ruft Aligi flehend entgegen: »Du wirst den stummen Engel, der mein Leben beschützt, hinter mir weinen sehen, berühre mich nicht.«

Schon stürzt sich Aligi mit erhobenem Hirtenstab auf Iorios Tochter, um sie hinauszujagen, – da brechen die Schwestern in laute Klagen aus. Aligi lässt den Stab fallen, sinkt auf die Knie und betet laut zu Gott um Verzeihung, denn – er habe den Engel hinter Mila erscheinen sehen und ihn weinen hören, mit seiner Schwestern Tränen vereint.

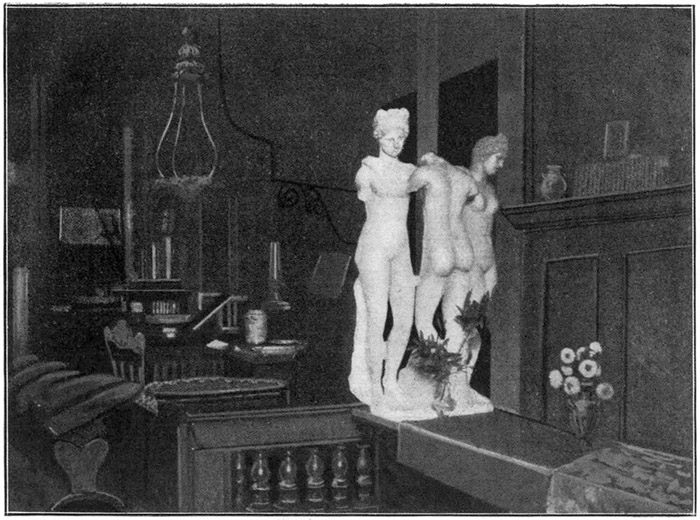

Aus d'Annunzios Speisezimmer: Ecke mit den drei Grazien

Völlig gewandelt in seinem Wesen und wie unter der Offenbarung eines Wunders handelnd, pflanzt nun Aligi das wächserne Kreuz auf die Schwelle, öffnet die Tür weit und gebietet allem Volk, niederzuknien und der Tochter Jorios freie Bahn zu geben. Die Abendglocken läuten. Die Landfrauen und die noch eben wutentbrannten Schnitter fallen auf die Knie und bekreuzen sich. Da naht schwankend und taumelnd, aus einer verbundenen Wunde blutend, der Herr des Hauses, Lazaro di Rojo, Aligis Vater.

»Du blutest!« ruft der Sohn, »knie nieder! Wenn das Blut Deiner Wunde ungerecht ist, kommst Du nicht über die Schwelle!« Lazaro kniet nieder und – bleibt liegen. Candia ruft im Erkennen eines nahenden düsteren Verhängnisses: »O Töchter, weint mit mir, es ist wahr! Trauer ist über unser Haus gefallen!« Mila di Codra, in ihren Mantel gehüllt, wendet sich stumm zum Gehen …

Der zweite Akt spielt in einer Felshöhle, hoch in den Bergen. Dorthin hat sich Aligi in seine frühere Hirtenstätte gewendet. Er hat sein Vaterhaus und seine harrende Braut verlassen. Indem er die Einsamkeit suchte, folgte er erstens einem alten Prophetenwort: er solle nie den Hirtenstab mit dem Pflug vertauschen, sondern mit seiner Herde zurückkehren in die Berge, – und dann glaubt er, eine unheilige Tat sühnen zu müssen, denn er hat eine Gottgezeichnete, hinter der der Schutzengel geweint habe, die um Hilfe und Rast gefleht, vom heiligen Herd des Hauses verjagen wollen. Seitdem fühlt er es wie eine Todsünde auf sich lasten. Sühnen will er die Schuld dadurch, dass er das Bild des Engels, wie es sich in sein Erinnern geprägt, formen will und damit nach Rom wallfahren, es dem »Hirten der Hirten« zu opfern, damit ihn der heilige Vater entsündige. In der Mitte der Höhle erhebt sich ein Nussbaumstamm; aus diesem ist der Engel schon fast herausgeschnitzt.

Die Szene zeigt Mila bei Aligi. Er hat sie, als er mit seiner Herde in die Berge stieg, am Weg gefunden, und da haben beide, wie in einer plötzlichen lichten Erkenntnis gefühlt, dass sie zu einander gehören in Liebe. »E non parlammo più, che più non fummo due. Né quel giorno ci contaminammo né dopo mai.« Hier und später immer betont Aligi, dass sie beide rein und einander körperlich fern geblieben seien.

Vienda, die Braut, hatte Aligi nur in stummem Gehorsam, auf das Gebot der Mutter, und ohne Liebe hingenommen.

Ich gebe hier nur in ganz grossen Umrissen die Handlung und übergehe alles um die dramatischen Vorgänge wuchernde Rankenwerk von abergläubigen Deutungen, mystischen Reden und für die Handlung unwesentlichen Personen, wie z. B. Cosma, den Heiligen, Anna Onna, die Kräuterhexe, den Besessenen, den Schatzgräber und noch andere, die nur als stimmunggebende Staffage wirken.

Aligi will Mila mit nach Rom nehmen, dort die Entbindung vom Brautgelübde erbitten und erflehen, dass das Sakrament auf ihn und Mila gelegt werde, damit er sie als erkorene Tochter an das Herz und in das Haus seiner Mutter führe. Mila aber, trotz ihrer grossen Liebe zum Hirten, erkennt, dass ein Glück nicht auf zerstörten Hoffnungen anderer und auf dem Hass und Vorurteil gegen des Zauberers Tochter aufgebaut werden kann.

Sie sucht Aligi zur Rückkehr ins Elternhaus zu bewegen und ist entschlossen, ihren Weg abseits von dem seinen zu suchen, dass er sie nie mehr finde.

In einer herzrührenden Szene voll überschwenglicher Liebe neigt sich Aligi zu ihr im ersten Kuss. Und er glaubt, sie wird mit ihm wandern und ihm für immer angehören; sie aber weiss, dass die Stunde des Abschieds gekommen ist.

So sinken sie beide, betend zur Madonna, auf die Knie nieder. – Da wird Aligi von einem Hirten abgerufen. Im Gehen empfiehlt er Mila noch an, die Lampe, »die den Weg zum Paradies weisen soll«, mit Öl zu tränken und ja nicht erlöschen zu lassen … Mila, die allein zurückbleibt, bittet die Jungfrau Maria um den Tod, denn »forza non ho d'andarmene, e vivere con lui Mila non può«.

Plötzlich gedenkt sie der Lampe. Sie sucht nach Öl und zerbricht in der Hast den Krug. Eine verhüllte Frau erscheint auf der Schwelle und gibt ihr gütig den Ölkrug; aber, als sie die Lampe füllen will, ist diese – erloschen … Daraus glaubt Mila, unabwendbares Unheil zu erkennen.

Die fremde Frau ist Ornella, welche kam, um Aligi von ihr loszubitten, denn sie ahnt, dass beide zusammen sind. Mila sagt ihr, sie sei entschlossen, von diesem zu gehen, und bittet Ornella, dem Bruder zu sagen, er möge nicht ihren unglücklichen Spuren nachgehen, sondern zurückkehren zu dem ihm bestimmten Schicksal; ihre Liebe sei so gross und rein, dass sie sich opfern könne! Aligi werde vor Nachtanbruch in die Hütte heimkehren; Ornella solle ihn erwarten; sie aber, Mila di Codra, müsse ohne Wiedersehen für ewig von ihm gehen!

Ornella wendet sich, um den Bruder zu suchen, und Mila fordert von der Kräuterhexe, die just eintritt, Gift. Als sie dieser den Sack mit den wundertätigen Kräutern entreisst, erscheint ein Mann auf der Schwelle. Mila schreit auf, denn – sie erkennt Lazaro. In einer wüst-brutalen Szene fordert er die Zitternde, Unglückliche für seine Lust. Diese bittet ihn, ihr lieber den Tod auf die Lippen zu legen mit dem Giftkraut, – er könne sie ja nachher der Wut des Volkes ausliefern, sie wolle ja nur den Tod, – aber Lazaro fordert sie mit zynischem Lachen lebend, er will die »glückliche Weinlese« mit ihr feiern. Er verhöhnt sie, dass sie »magere Weide auf dem Lager des Hirten gemacht, bei ihm finde sie fettere«.

Es entspinnt sich ein bitterer Kampf; Lazaro wirft die Schlinge nach Mila, um sie zu fangen, – da erscheint unverhofft Aligi auf der Schwelle. Der Vater fordert blinden Gehorsam von ihm, denn er habe die Macht, über den Sohn Martern, Tod oder Leben zu verhängen. Er schmäht, um jenen recht tief zu verwunden und zu höhnen, Mila als eine, die nichts besseres verdiene, als was er mit ihr vorhabe. Sie sei eine verlorene Kreatur, von der man Besitz ergreifen könne, je nach der Lust. In Aligi empört sich jedes Gefühl gegen diese Roheit; dennoch will er gehorchen, nur bittet er, das junge Weib zu schonen.

Da wird Lazaro von heftiger Wut erfasst. Er wirft den Strick nach Aligi und lässt diesen durch zwei mitgeführte Gehilfen fesseln und hinausschleifen. In dem hochmütigen Gefühl, Herr geblieben zu sein, will er nun Mila an sich reissen und sie seinem Willen zwingen. Mila flieht in den Schatten der Hütte, unter die Flügel des aus dem Nussbaum geschnitzten Engels. »Lass mich,« so ruft sie, »berühre mich nicht. Deine Tochter steht hinter Dir!« Sie ruft Ornella um Hilfe an. Da erscheint auch Aligi in der Türöffnung, seiner Fesseln ledig, die ihm Ornella draussen abgenommen. Der Hirt sieht die Ringenden und erblickt die Axt im Baum, die er dort stecken liess. Er entreisst sie dem Stamm, und mit den Worten: »Lass sie, um Deines Lebens willen!« führt er in höchster Erregung einen Schlag gegen den Vater. Er trifft ihn zu Tode. Ornella stürzt auf des Vaters Leiche nieder mit dem Ausruf: »Ach! Und ich hab Deine Fesseln gelöst.«

Der dritte Akt spielt auf einer Tenne, nahe dem Landhaus des Lazaro. Durch die Türe sieht man die alte Eiche, unter der Gericht gehalten wird. Lazaros Leichnam liegt dort auf dem nackten Boden, mit einem Tuch gedeckt, und als Kissen nur ein Bündel Weinreben, nach alter Sitte, weil er nicht ehrlichen Todes gestorben.

Die Braut, zum Schatten geschwunden, die Mutter mit schneeweissem Haar, rings Klageweiber, die des Hauses Schicksal singen, und Aligis Schwestern, sorgend um die irreredende, geistesabwesende Candia, – sie gestalten die Szene zu einem erschütternden Bild.

Das Volk, das den Sünder gerichtet hat, harrt seiner. Der furchtbare Zug naht, – Aligi in grauem Büsserhemd, das Haupt mit schwarzem Schleier verhüllt, barfüssig, und schwere Holzfesseln an den Händen. Vor der Hinrichtung ist ihm als letzte Gnade der »Becher des Trostes« gewährt, den ihm die Mutter als Zeichen der Verzeihung reichen darf. Aligi naht demütig, sich selbst anklagend, die Strafe leidenschaftlich fordernd. Der Trank, dem man aus Barmherzigkeit besinnunglos machende Kräuter beigemischt, wird ihm gereicht. Der Gerichtete nimmt Abschied – die Trommeln werden dumpf gerührt.

Gabriele d'Annunzio als Sportsman

Da durchbricht eine Gestalt die starren Reihen des traurigen Volkes: Mila erscheint. Sie kündet, Aligi sei unschuldig; er wisse es nur nicht, denn er sei bezaubert von ihr. Sie bekenne sich schuldig aller Sünde und Schande, die das Volk ihr je nachgeredet, und sie fordere für sich die verdiente Strafe. Nutzlos ruft ihr Aligi entgegen, dass dies alles Lüge sei, um ihn zu retten; er habe mit eigenen Augen den Engel hinter ihr weinen gesehen; das sei ein Wunder gewesen, und sie sei eine Gottgezeichnete. Aber Mila, in sichtlich heftigstem Seelenkampf, sagt ihm, das sei der böse Engel, »l'angelo apostatico,« gewesen. Aligi sei ein Opfer ihrer Zauberei; ihre Liebe, ihre Reinheit, dass sie seinem Lager fern geblieben, seien nur Mittel der Berückung gewesen; sie habe seinen Arm geführt, als er den tödlichen Streich gegen seinen Vater tat; aus Lust am Bösen, um ihre Zauberkünste spielen zu lassen, habe sie alles getan. Sie ruft das Volk auf, sie zu richten.

In Aligi tut der Trank schon seine Wirkung, sonst müsste er die ungeheuere Aufopferung selbstloser Liebe erkennen.

Das abergläubige Volk, mit seinem Hass gegen die geächtete Tochter des Zauberers, ergreift die falsche Erzählung mit Lust. Man entfesselt Aligi, er stürzt in die Arme seiner Mutter. Und weil er nun den Selbstanklagen Milas glaubt, ruft er beschwörend all seine Toten auf, dass sie ihre Hände erheben, um jene zu verfluchen. Da droht Milas Mut zusammenzubrechen, und mit durchdringendem Qualschrei ruft sie: »Aligi, Aligi, tu no, tu non puoi, tu non devi!«

Aligi, von Betäubung ergriffen, liegt in den Armen seiner Mutter, ihm zur Seite seine beiden Schwestern Favetta und Splendore.

Und Jorios Tochter wird mit schwarzverhülltem Haupt, gefesselt zum Scheiterhaufen geführt. Und während die Menge in wilder Rachebefriedigung und Verwünschungen tobt, schreitet Ornella vor und ruft mit lauter Stimme: »Mila, meine Schwester in Jesu, ich küsse deine wandernden Füsse! Das Paradies ist dein!«

Verhallend tönt Milas letzter Ruf: »La fiamma è bella! La fiamma è bella!«

Das ist der Inhalt dieses zeitlosen Dramas, das sich tragedia pastorale nennt und uns Anschauungen, Sitten und Gebräuche des Landvolks in den Abruzzen vor die Augen führt, wie sie vor Zeiten bestanden haben und noch jetzt in der Seele und im Herzen jener Menschen lebendig sein mögen. Legt man aber an dasselbe einen allgemein-menschlichen Massstab, so muss man erkennen, dass nicht die innere Notwendigkeit, die sich natürlich aus den Verhältnissen und der Wesensart der Handelnden ergibt, das Bestimmende in d'Annunzios Tragödie ist, sondern die Willkür des Dichters, mit welcher er durch Ausserlichkeiten, übernatürliche Vorgänge und mystische Unerklärlichkeiten die dramatische Knotung und Lösung hervorruft.

Er gibt uns nicht Menschen und Dinge von innerer Wahrheit oder auch nur Wahrscheinlichkeit, sondern kaum von schwacher Möglichkeit; – deshalb wirkt das Drama halb als Mysterienspiel, halb als Schicksalstragödie. Wenn man aber die wunderliche Arbeit der Phantasie des Dichters, diese teils schönen, teils grausam dunkeln Möglichkeiten annimmt, dann muss man die künstlerische Anordnung des Stoffes, die starken Wirkungen der charakteristischen Bilder, die packende Handlung bewundern. Die grosseste Schwäche des Dramas ist der durch ein künstliches Mittel herbeigeführte Schluss. Als die dramatische Handlung Ende des dritten Aktes auf einen Punkt getrieben ist, dass ein Entwirren oder Durchhauen des Knotens durch eine erlösende Handlung des männlichen Helden geradezu gefordert erscheint, da wird eben dieser Held handlungsunfähig gemacht, und durch einen ihm Geist und Willen umnachtenden Trank wird sein dramatisches Eingreifen ausgeschaltet. So fällt die Sühne der tragischen Schuld allein auf die Heldin Mila di Codra, welche doch nur ein Opfer blöden Aberglaubens und dunkelster, mystischer Vorurteile ist, während der willensbetäubte Hirt zurückerlöst wird in die bürgerliche Ruhe und den Frieden der Familie.

Das wahrhaft Tragische muss aber aus dem Zusammenwirken von Schicksal und Menschenseele als innerlich notwendig sich ergeben, niemals aber aus äusseren, nicht aus dem Wesen der Situation erwachsenden Zufällen oder künstlich herbeigeführten Lösungen.

Wenn man jedoch d'Annunzios Tragödie als ein Werk der Symbolik auffasst, dann gewinnt sie ganz andere Bedeutung. Und so mag sie vom Dichter auch gedacht sein. Dann würde die Tragödie sich etwa darstellen als der grosse Kampf der Gebundenheit des Menschengeschlechts durch die von ihm selbst gegebenen Gesetze und Satzungen und herkömmlichen Gewohnheiten mit der Freiheit, die sich der einzelne jenseit der allgemein gültigen Gesetze zu rauben sucht, – welche Freiheit er aber in der Endlichkeit des Irdischen nicht ersiegen kann, ohne die Tragik des Leidens und Todes.

Auch die einzelnen Gestalten gewinnen als Träger allgemein menschlicher Ideen eine viel grössere Bedeutung. So z. B. Ornella, als das Symbol des grossen Mitleids der unverdorbenen Menschenseele, die mit unbeirrtem Instinkt für das Wahre und Gute die einzigen Wege erkennt, verfolgte schuldlose Liebe zu schützen; so Mila, als die Gestalt gewordene, sich selbst opfernde Liebe, deren Kraft so läuternd ist, dass sie nicht nur die eigene Seele zu schlackenloser Flamme reinigt, sondern dass sie sogar die Lüge (hier die falsche Selbstanklage) heiligt, indem sie diese zum Durchgangstor der Erlösung für den Geliebten macht; usw.

Als eine solche Allegorie des schliesslichen Sieges der Enge und Strenge sozialer, allgemein gültiger Satzungen (sogar wenn sie als blinde Vorurteile auftreten) über die freien Gebote starker, grosser Herzen scheint mir die »Figlia di Iorio« bedeutend und interessant. Das Drama ist voll dichterischer Schönheiten und Stimmungen, die geradezu in ihre Zauber zwingen. Und wenn die Tragödie auch keine starke, unanfechtbare Tat ist, so möchte ich sie doch, neben der »Gloria«, für das bühnenwirksamste der d'Annunzioschen Stücke ansehen.

Sie hat auch in Italien, wo sie bis jetzt nur aufgeführt wurde, und in dessen Boden allein sie wurzelt, eine bedeutende Anziehung geübt und hinreissenden Erfolg gewonnen.

###

Wenn man eines der Dramen von d'Annunzio zur Hand nimmt, so fällt dem feineren Beobachter etwas sehr merkwürdig ins Auge. Zwischen den Worten der handelnden Personen ist eine ganz unverhältnismässige Menge von beschreibendem Beiwerk (in kleineren Buchstaben) gedruckt.

Gerade diese Seiten sind oft von berauschender Schönheit, aber sie sind völlig unwesentlich für die Handlung. Sie können nicht einmal als notwendige Winke für den Regisseur oder die Schauspieler aufgefasst werden, weil Feinheiten der Stimmung, der Farbengebung und des seelischen Ausdrucks darin zu lesen sind, die eben nicht ausgedrückt werden können. Beim Lesen wird das Bewegte der Gespräche oder der Handlung geradezu lahmgelegt durch diese schön-aufdringlichen Beschreibungen, und bei der Aufführung des Schauspiels sind sie ohne jede Ausdrucksmöglichkeit.

Es ist ein starker Beweis gegen die speziell dramatische Begabung d'Annunzios, dass er die Erzählung und Schilderung in all seinen Schauspielen den breitesten Raum einnehmen Iässt und darin den geborenen Epiker und Lyriker nicht verleugnen kann. In seinen allerletzten Dramen ist übrigens dieser Fehler der Überlastung mit ganz undramatischen episch-breiten Schilderungen sehr vermindert.

Ich gebe einige Beispiele, die meiner Behauptung zum Beweis dienen. Beginn des 4. Akts der »Gioconda«:

»È un pomeriggio di settembre – Es ist ein Septembernachmittag. Das Lächeln des schwindenden Sommers scheint alle Dinge zu bezaubern. Im einsamen Zimmer ist die Gegenwart der musikalischen Seele fühlbar, die im Grunde der Saiten des verlassenen Instruments schläft, als ob selbst die verschlossenen Saiten berührt wären von dem Rhythmus, der die Stille des nahen Meeres durchmisst …« (!)

Oder Seite 212:

»Es ist die Stunde der Entzückung. Der Tag ist durchsichtiger als die Kristalle des weissen Zimmers. Das Meer ist zartblau, wie die Blume des Flachses, und so unbeweglich, dass die langen Linien der sich widerspiegelnden Segel eins mit ihm zu sein schienen.

»Die köstlichen Gebüsche sind ganz wie von flüssigem Gold durchdrungen, und als ob sie in den Wonnen des eigenen Duftes schwämmen. Die marmornen Berge zeichnen in der Ferne eine Linie von Schönheit in den Himmel, in der sich der Traum enthüllt, der von der Fülle der in ihnen noch schlafenden Marmorbilder ausgeht.« (!)

Gloria, erster Akt:

»Ein schwerer Tisch, ganz bedeckt mit Landkarten und Kriegsplänen, wie bei einem Feldherrn, nimmt die Mitte des Raumes ein; es ist, als wäre er noch beseelt von der eben daran vollbrachten Arbeit, von dem ernsten Nachdenken dessen, der sich darüber hingebeugt, – von der einmütigen Zustimmung der Männer, die um ihn versammelt gewesen. Er steht da, wie die unbewegliche Stütze, von der aus ein bahnbrechender Gedanke, eine ordnende Tatkraft ausstrahlen, und sich weiter verbreiten usw.« (!)

Seite 20:

»Der Atem der Gemeinheit dringt in das Gemach.«

Seite 51:

»Von dem befehlshaberischen Ton ist ihre Stimme herabgesunken zu einer unbeschreiblich melodischen Note, die, nachdem sie unterbrochen worden, nun in dem entferntesten, geheimnisvollsten Winkel ihres Wesens weiterklingt, in jener undurchdringlichen Finsternis der menschlichen Natur, wo die Urgesetze wohnen, durch welche die Schicksale der Sterblichen, die Leben und Tod bestimmen, mit den tausend Windungen des Hasses und der Liebe verflochten sind.(!) Sie steht entschleiert mit ihren schicksalvollen Augen, mit ihren Händen voller Gaben vor ihm, der nach der ganzen Welt Begehr trägt. Sie lächelt; und dies Lächeln hält die Zeit in ihrem Lauf zurück, und vernichtet alles um ihn her.«(!)

Und weiter:

»Die Comnéna lehnt an einem Türpfosten und blickt auf die tobende Stadt; sie sucht die unaufgeklärten Ursachen der Ereignisse zu ergründen, immer noch aufrecht in ihrer demantenen Rüstung.

»Ruggero Flamma zuckt auf; der weisse Blitzstrahl des Entsetzens streift über sein fahles Gesicht … (!)

»Ein Schatten von Schmerz scheint das demantene Antlitz zu verdüstern.«

Diese Beispiele mögen hier genügen; ich könnte ihnen noch leicht eine ansehnliche Fülle hinzufügen.

Es sind oft ausserordentliche Feinheiten des dichterischen Empfindens und Anschauens, die als Schilderungen in Romanen oder in einer Dichtung herrlich und mit intimsten Reizen wirken würden, für das Drama aber ganz wirkungslos vertonen und nur für den Leser Bedeutung haben.

Geht d'Annunzios Erkenntnis dahin, dass im Drama die Dichtkunst ihre lebensvollste Blüte treibe, und wendet sich deshalb sein fiebernder Ehrgeiz dieser nach seinem Glauben höchsten Kunstform zu? Oder irrt er in den Grenzen seiner Begabung?

###

Die Kühnheit seiner Kraft, der lodernde Ehrgeiz, in einer Kunst, in der er Grosses vollbringt, nun auch alles können zu wollen, der fanatische Glaube an die Unfehlbarkeit seines Ichs und die unablässige Verkündung dieses Glaubens haben hypnotisierend auf weite Kreise der Literatur seines Landes und des Auslandes gewirkt.

d'Annunzios Kunst ist von augenblicklich berauschender Wirkung und hat ihre Erfolge deshalb auch, über den Wert der Dichtungen hinaus, in der lebendigen Gegenwart.

Ja, diese Erfolge sind oft von beispielloser Gewalt.

Wenn er eine Ode schreibt, sei es nun zu Garibaldis Andenken, auf den Tod Vittorio Emanueles oder zu Bellinis oder Verdis Gedächtnis, so wird sie nicht nur in Tausenden von Exemplaren einzeln verkauft, sondern d'Annunzio selbst macht Kunstreisen damit, indem er sie in grossen Versammlungen vorträgt. Zirkusräume und gewaltige Säle fassen dann kaum die Fülle seiner begeisterten Zuhörer. Man umjubelt ihn, flicht ihm Lorbeerkränze und trägt ihn fast auf Händen.

Gewiss sind seine Hymnen schön, und gewiss auch ist das Volk der Lateiner schönheitsdurstig und schönheitsempfänglich – aber das würde noch nicht die Begeisterung erklären, mit der seine Dichtungen, die an eigentlich gedanklichem Wert nicht entfernt so bedeutend sind, als etwa Werke von Zeitgenossen, wie z. B. Tolstoi, Ibsen, C. F. Meyer und anderen, entgegengenommen werden.

Der Zauber, das Geheimnis dieses Dionysiers, das ihm so gewaltige, augenblickliche Erfolge gibt, ist: die bezwingende Macht seiner Sprache!

Darum hat der viel Kleinere im Geist viel bedeutendere, zeitliche Erfolge, als die Grösseren und Grossesten.

Die reine und herrliche Kunst seiner Sprache, wie sie sich zur Vollkommenheit herausgebildet hat, ist eine Errungenschaft seines schwärmerischen Schönheitskultus.

Nach einem langen Calvarienweg der Läuterungen hat er das Mysterium des Schönen gewonnen, und er verkündet und betätigt es nun nicht nur in der Kunst, sondern auch in seinem Leben.

Wie jeder schaffende Geist hat sich d'Annunzio bald aus den schillernden Fesseln des Weltlebens befreit zur Einsamkeit. Wechselnd hat er in herrlichen Zurückgezogenheiten, in Landhäusern in den Abruzzen und in Toskana gelebt, bis er sich in der »Capponcina«, nahe Settignano (Michel Angelos Geburtsort), an der Strasse, die nach Rifredi zum Arno hinunterführt, ein dauerndes Lieblingsheim geschaffen. Das Haus stammt aus dem 14. Jahrhundert und war in den Händen verschiedener Adelsgeschlechter; im Anfang des 17. Jahrhunderts gehörte es den Capponi; seit dieser Zeit heisst es: la Capponcina und ist unter dem Namen weitbekannt als d'Annunzios Heim. Alle Künste hat der Dichter herbeigerufen, um seine wundervolle Einsiedelei zu schmücken. Die beigegebenen Abbildungen geben eine Vorstellung, wenn auch nur in skizzenhaften Umrissen, von der Kunstverklärung dieses echten Dichterhauses.

d'Annunzio, der intimste Liebe, Kenntnis und Verständnis für alle Künste besitzt, hat sein Haus, teils dessen alten Stil und die Reste seiner Architektur und Skulptur benutzend, teils mit feiner Schönheitsempfindung ihm neue Kunstwerke einfügend, zu einer Schatzkammer erlesener Schönheit geschaffen.

Die sinnvolle Inschrift aus dem 14. Jahrhundert: »Solitudo, Silentium, Clausura« krönt die Eingangstür.