|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wenn ich von einem deutschen Landstreicher erzählen will, so will ich nicht von der Vergangenheit sprechen und ihr den romantischen Schleier umhängen. Vom Wandern früherer Zeiten ist ja schon genug geschrieben worden. Und von der Romantik des früheren Wanderns glauben wir auch heute nicht mehr allzuviel. Wenigstens nicht von der Romantik, mit der Eichendorffs fröhlicher »Taugenichts« fidelnd die Landstraßen entlangschwärmte. Eher scheint uns Nestroy in seinem »Lumpacivagabundus« die rauhe und frech-humoristische Stimmung der Landstraße und der Herberge getroffen zu haben. So derb und verschmitzt, dumm und fidel werden sich die deutschen Handwerksburschen und die Landstreicher wohl gebärdet haben. Doch soll in diesem Bändchen nicht von vergangenen Zeiten und Menschen die Rede sein. Der Wandernde, der heute die Landstraßen entlangzieht, der heute bettelnd an unsere Türe klopft und uns die offene Hand hinhält, der rastlos von Ort zu Ort hastet, mag nun die Sommerhitze auf dem Staub der Straße brüten oder Winterwinde über hartgefrorene Erde, knirschenden Schnee oder schmelzendes Eis fegen – dieser Mensch und seine Lebensführung sollte uns so nahe stehen, daß wir auch von ihm einmal Näheres hören mögen.

Wenn ich von einem deutschen Landstreicher erzählen will, so will ich nicht von der Vergangenheit sprechen und ihr den romantischen Schleier umhängen. Vom Wandern früherer Zeiten ist ja schon genug geschrieben worden. Und von der Romantik des früheren Wanderns glauben wir auch heute nicht mehr allzuviel. Wenigstens nicht von der Romantik, mit der Eichendorffs fröhlicher »Taugenichts« fidelnd die Landstraßen entlangschwärmte. Eher scheint uns Nestroy in seinem »Lumpacivagabundus« die rauhe und frech-humoristische Stimmung der Landstraße und der Herberge getroffen zu haben. So derb und verschmitzt, dumm und fidel werden sich die deutschen Handwerksburschen und die Landstreicher wohl gebärdet haben. Doch soll in diesem Bändchen nicht von vergangenen Zeiten und Menschen die Rede sein. Der Wandernde, der heute die Landstraßen entlangzieht, der heute bettelnd an unsere Türe klopft und uns die offene Hand hinhält, der rastlos von Ort zu Ort hastet, mag nun die Sommerhitze auf dem Staub der Straße brüten oder Winterwinde über hartgefrorene Erde, knirschenden Schnee oder schmelzendes Eis fegen – dieser Mensch und seine Lebensführung sollte uns so nahe stehen, daß wir auch von ihm einmal Näheres hören mögen.

Zuerst wird zu untersuchen sein, wer denn wandert, warum sie wandern und wann sie wandern. Diese drei Dinge laufen nämlich ineinander. Wenn man nachforscht, wer unterwegs ist, wird sich dabei die zweite Frage von selbst beantworten – und ebenso die dritte.

Ich werde versuchen, aus meinem reichen Schatz persönlicher Erfahrungen, die ich auf häufigen Wanderungen – früher als arbeitsloser – auch wohl arbeitsscheuer – Handwerksbursche, später als Beobachter, der sich immer noch als Genosse der Wandernden fühlte – am Wege, in Herbergen und Pennen machte, Psychologisches, Soziales, Individuelles und Allgemeines mitzuteilen. Vielleicht kommt dann zum Vorschein, welche Fäden unsere geregelte bürgerliche Welt mit jener der Landstreicher verbinden. Vielleicht wird dann klar, daß auch die Landstreicherei ein Kulturergebnis ist. Das stetige, heimische Feuer des Bürgerherdes, das jetzt überall so ruhig glüht, muß ja seinen Gegensatz, das wandernde Irrlicht da draußen, hervorbringen …

*

Es ist nicht immer nur romantischer Trieb oder vagabundische Faulheit, die die Menschen auf die Landstraßen ziehen. Wie oft spielen Leidenschaften, Laster, Leichtsinn, Erlebnisse, Kümmernisse, Sorgen und Schmerzen die Rolle des Vaters, der seinen ungebärdigen Sohn vom heimatlichen Herd jagt! Oft genug traf ich ältere Männer, die wegen der Untreue ihrer Ehefrau in die Unruhe gekommen waren und von Ort zu Ort zogen. Ebensoviele ältere Wandernde hatte der Tod der Ehefrau in Unordnung gebracht, und sie liefen nun ruhelos herum und gingen rasch unter. Oder Jähzorn hatte zu einer raschen Tat die Hand erhoben und hatte dann das Heim verschlossen gefunden, war auch wohl aus Scham nicht heimgekehrt. Auch Leichtsinn tippelte rastlos von Herberge zu Herberge – und zwar meist der junge Kaufmann, der sich an der Kasse des Kaufherrn vergangen – um einige Nächte mit Kumpanen zechen und prahlen zu können oder um eines Mädchens Wünsche zu befriedigen. Gold und Geschmeide, Seide und Spitzen sind teuer, und Sekt und Austern auch … Dann wieder begegneten mir der weggejagte Beamte, der Unterschlagungen begangen, der Lehrer, der sich an seinen Schülern vergangen, der Student, der nie zum Examen gekommen, der Trunksüchtige, den sein Laster in die Spelunken getrieben, der Spitzbube, der hier in der Masse der Elenden verschwinden wollte – oder der nicht mehr stark genug zum Stehlen war, den das Gefängnisleben zerfressen hatte – und Kranke, Kranke, mehr als man wohl denkt. Besonders jene Kranke, die sich selbst immer den Liebesrausch geschaffen und damit jede Kraft verloren hatten. Und auch manchen traf ich, den es nicht zum andern Geschlecht zog …

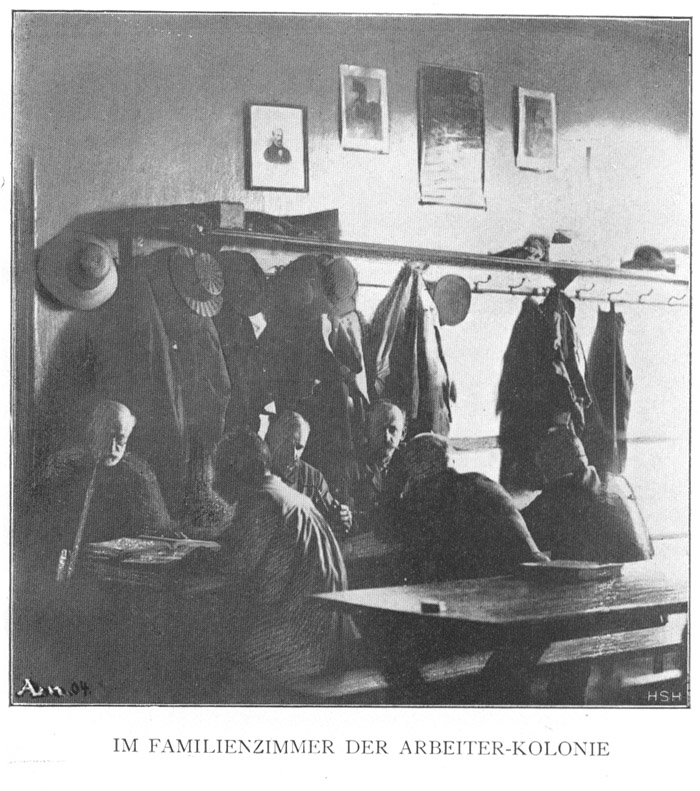

Doch ließen sich hier, wo Veranlagung und rauhe Ereignisse die Menschen vom häuslichen Herd gestoßen, nicht genaue Zahlen ermitteln. Viele, die auf solche Weise ins Wandern gekommen waren, gaben anderen Dingen die Schuld. Sie wollten sich nicht entblößen: und so sind sie denn schwer herauszufinden. Nur in gewissen Stunden – 'mal am Chausseegraben, 'mal bei der Arbeit an der Feldbahn – oder Sonntags in der Ecke des Wohnzimmers der Arbeiterkolonie – oder auf dem Marsch durch die sonnige Ebene öffneten sie sich.

Wie viele es solcher Gescheiterten, Zerknickten und Geschundenen auf der Landstraße gibt, kann man also nicht sagen. Nicht wenige von ihnen werden wirkliche Landstreicher, mit allen Kniffen ausgerüstet, geworden sein oder werden. Das fordert schon der Erhaltungstrieb von ihnen. Und auch von denen fordert er es, die durch den Übergang der Produktionsweise vom Handwerk zur Großindustrie oder durch sonstige Ereignisse ihre Existenz verloren und nicht imstande waren, sich eine neue zu schaffen. Manchen älteren Handwerksmeister und Kaufmann traf ich, der einst selbständig gewesen und nun nicht in eine dienende Stellung gehen konnte. Er konnte sich nicht unterordnen …

Die Mehrzahl der mir Begegnenden oder mit mir Wandernden aber war aus anderen Gründen unterwegs. Vor allem waren es solche, die in ihrem Beruf Schiffbruch gelitten hatten. Gewöhnlich versuchten sie, in einen anderen überzugehen – wenn der noch aufnahmefähig war. War er das nicht, vermochte der Schiffbrüchige nicht die geforderten Leistungen zu erfüllen, dann blieb dem armen Teufel nichts weiter als die Landstraße. Das gilt besonders von jenen alten oder alleinstehenden, außerdem von den technisch oder sittlich, also etwa in puncto Alkohol schwächeren Leuten. Arbeitsunfähig sind sie zwar nicht, aber sie werden doch zuerst entlassen, sobald die Bestellungen sich vermindern. Eigentlich dienten sie ja nur als Notbehelf. Armenrechtliche Unterstützung erhalten sie nicht, da sie ja noch bis zu einem gewissen Grade leistungsfähig sind. Kredit genießen sie meist nicht – oder nur in ganz beschränktem Maße. Sie können also nicht am Orte bleiben. Sie müssen schleunigst einen andern Platz aufsuchen, an dem sie vielleicht noch gebraucht werden können. Da sie von vornherein mittellos waren oder es bald geworden sind, bleibt diesen Elementen bald nichts als die Landstraße und das Betteln von Tür zu Tür.

Zu diesen Regimentern von Schuldlosen stoßen jene, die nicht am Orte bleiben wollen, weil sie sich nicht in Schulden verspinnen möchten – selbst wenn sie die Aussicht haben, später in Arbeit zu kommen. Aber sie gehen lieber hinaus in Wind und Wetter, leben heute gut, hungern morgen, schlafen in ekelhaften Betten, in Ställen, 'mal auch in den besseren Herbergen zur Heimat, stehen immer unter strenger polizeilicher Kontrolle – bleiben aber dafür frei von allen Verpflichtungen, die jeden, der im Orte geblieben und auf Kredit bis zum Wiederbeginn der Arbeit gelebt hat, wie eine Dornenhecke umgeben, ihm ein Aufsteigen, eine Zukunft versperren und ihn nicht seines gegenwärtigen, arbeitsreichen Lebens froh werden lassen.

Diese Art von Wanderzwang ist in industriellen und auch in handwerklichen Berufen vorhanden. Neben ihm wirkt noch ein ideeller Wanderzwang: die Notwendigkeit, daß der Arbeiter in andern Städten, an andern Orten seinen Beruf vervollkommne und außerdem seinem Bildungsdrange, dem er oft genug nur durch Veränderung des Aufenthalts genügen kann, Nahrung zuführe. Zum ideellen Wanderzwang gehört auch jenes durch Streiks hervorgerufene Wandern, das meist von jungen Leuten geübt wird, die auf diese Weise den Ort des Streiks entlasten wollen.

Man mag darüber denken, wie man will. Jedenfalls: das Aufgeben des Arbeitsortes hat bei der heutigen Lage des Arbeitsmarktes immer etwas Heroisches an sich. Das wenigstens sollte denen zugute gerechnet werden, die zugunsten ihrer Kameraden, zugunsten der Lebenshaltung des Volkes ins Ungewisse hinauswanderten oder noch hinauswandern werden.

Wie weit außerhalb dieser ideellen Notwendigkeiten die Lage des Arbeitsmarktes zu den verschiedenen Jahreszeiten, ganz unabhängig von den großen Krisen, die arbeitende Bevölkerung zum Wandern nötigt, zeigt eine Statistik, die in den Jahren 1895 und 1896 in dem oberbadischen Gebiet der Verpflegungsstationen aufgenommen worden ist. Über das Wandern der einzelnen Gruppen zu den verschiedenen Jahreszeiten wird angegeben:

Die Schlosser, Mechaniker u. dgl. (im weiteren Sinne wohl »Fabrikarbeiter«) sind das ganze Jahr hindurch sehr zahlreich auf der Wanderschaft; im Monat Juni sogar 17,5 Prozent aller Wanderer; auch die eigentlichen Fabrikarbeiter haben eine starke Frequenz, die im Februar und März 9,4 Prozent erreicht, dagegen im Dezember auf 4,1 Prozent herabsinkt. Die Bäcker, Müller und Konditoren sind in den Monaten März bis Juli am zahlreichsten (bis zu 10,7 Prozent) vertreten und nur im Januar und September ist ein merklicher Rückgang zu konstatieren. Die Schreiner und Glaser steigen im September auf 10,5 Prozent, während im Dezember, Januar und April der Prozentsatz etwa die Hälfte hiervon beträgt. Interessant ist die Beteiligung der Schneider, die in der flauen Zeit, im Monat August, bis auf 13,3 Prozent anwächst, während sie im Dezember, April und Mai wenig über 3 Prozent ausmacht. Küfer und Bierbrauer sind am wenigsten vertreten im August mit 2,4 Prozent, am stärksten im März mit 8,9 Prozent. Die Bauhandwerker, Maurer, Zimmerleute und Steinhauer, sind in der Saison von März bis Dezember nur ganz schwach vertreten, oft nicht einmal mit 1 Prozent, und nur von Dezember bis März wächst ihre Zahl bis zu 9 Prozent, solange eben die Arbeit ruht. Ebenso bemerkenswert ist die Beteiligung der Knechte und Tagelöhner; bis zur Sommerzeit machen solche 7-8 Prozent aus, dagegen von Mai bis September kaum 3 Prozent, im Juni und Juli sogar nur ½ Prozent. Die Maler sind im Dezember mit 8,5 Prozent vertreten, dagegen im April, Mai und Juni nicht einmal mit ½ Prozent.

Diese Statistik zeigt deutlich, wie eng das Wandern mit dem Angebot oder dem Aufhören der Arbeitsgelegenheit zusammenhängt; zugleich deutet sie an, daß die Landstraßen im Winter viel mehr von wanderndem Volk belaufen werden, als im Sommer. Es ist ein schwerer Irrtum, anzunehmen, daß die wandernde Bevölkerung im Winter ohne Ausnahme zur Großstadt walzt, um dort sich's in Asylen und Wärmehallen wohl sein zu lassen. Die Statistiken der Verpflegstationen und der Herbergen malen ein ganz andres Bild. Die Herbergen weisen in den Wintermonaten stets eine höhere Zahl von Schlafnächten auf. Das kann nicht nur daran liegen, daß die Herbergen der Großstädte überfüllt sind, während die Herbergen der Kleinstädte leer stehen. In Wirklichkeit sind die Provinzherbergen im Winter ebenfalls stark in Anspruch genommen. Und wenn auch im Juni, in warmen Sommernächten, manch ein Walzbruder »platt macht«, im Freien nächtigt, wenn auch dieser und jener das Schlafgeld in der Herberge spart – es bleibt doch die Tatsache bestehen, daß im Winter außer großstädtischen Asylen und Wärmehallen auch die kleinstädtischen und ländlichen Verpflegungsstationen und sonstigen behördlichen Unterkunftsstellen draußen in der Provinz besonders stark in Anspruch genommen werden.

Im Winter müssen eben viele Betriebe feiern, die an das Wetter gebunden sind. Aber nicht nur deren Arbeiter verlieren im Winter ihre Aufträge. Für eine Anzahl von Industrien und Arbeitszweige bringt der Weihnachtsmann nur einen leeren Arbeitstisch – und den Kündigungszettel. So vor allem in der Modewaren-, in der Luxusindustrie und vielen von den Geschäften, die für den Geschenktisch oder für die Bekleidung arbeiten.

Diese jedes Jahr periodisch arbeitslos werdenden Massen gehen zu einem großen Teil auf die Landstraße, wie eine Erhebung über die im Jahre 1900 im Großherzogtum Hessen erfolgten Bestrafungen wegen Betteln und Landstreicherei beweist. Auf einzelne Monate verteilen sich die Bestrafungen wie folgt:

| Januar | = | 220 | = | täglicher Durchschnitt | 6,45 |

| Juni | = | 83 | = | " | 2,77 |

| November | = | 175 | = | " | 5,83 |

Auch der Einfluß der Krisen, der fetten und der mageren Jahre drückte sich in der Anzahl der Bestrafungen wegen Landstreicherei aus. Es wurden bestraft:

| 1895 | 1897 | 1899 | 1900 |

| 2583 | 1968 | 1267 | 1442 |

Mit dem geschäftlichen Aufschwung sinkt die Kriminalität, also auch die Landstreicherei. Mit dem geschäftlichen Niedergang, der 1900 einsetzte, steigt die Kriminalität und die Landstreicherei.

Daß diese zahlreichen Gruppen, die ja in solchen Zeiten nicht nur von einer Stelle, sondern von allen Industrie- und Arbeitsstätten gleichmäßig abgestoßen werden, tatsächlich zu einem guten Teil von der Unruhe gepackt werden und ins Wandern geraten, ihre letzte Zuflucht auf der Landstraße suchen, ist selbstverständlich. Es geht auch aus dem gleichzeitigen Anschwellen der Besucherzahl der Herbergen zur Heimat hervor. In 79 Herbergen zur Heimat, in denen eine Stichprobe gemacht wurde, zählte man Schlafnächte in den ersten sieben Monaten des Jahres:

| Selbstzahler | Stationsgäste | |

| 1899 | 194 855 | 71 292 |

| 1900 | 202 877 | 83 013 |

| 1901 | 238 083 | 115 727 |

| 1902 | 258 282 | 144 254 |

Die Stationsgäste, die ihr Nachtlager unentgeltlich oder gegen eine kleine Arbeitsleistung beanspruchten, stiegen also um mehr als das Doppelte. Und auch die Selbstzahler nahmen ganz erheblich zu.

Wie selten wirkliche Landstreicher unter diesen Wanderarmen sich befinden, erläutert eine Statistik, die von den Verpflegstationen des Kreises Ülzen auf Veranlassung des jetzigen Geheimen Oberregierungsrates Conrad von Massow aufgenommen worden ist.

Da finden wir unter 7162 Menschen, die den Kreis während eines Jahres durchzogen: 365 Bäcker, 126 Brauer, 154 Buchdrucker, 188 Gärtner, 2 Lehrer, 233 Maler, 347 Maurer, 7 Ökonomen, 15 Scherenschleifer, 374 Schlächter, 57 Schriftsetzer, 359 Schmiede, 1 Schriftsteller, 386 Schuster, 10 Taschenspieler, 302 Tischler und 148 Zimmerleute.

Eine Zusammensetzung der Wanderer, wie sie eben die gleichmäßige Beteiligung aller Berufe ergibt. Selbstverständlich stellen sie alle ihr Teil zu dem echten Landstreichertum. Der Schriftsteller ist sicher ein Gescheiterter. Und die sieben Ökonomen werden gewiß auch nie wieder zu einer Ökonomie kommen. Auch die zehn Taschenspieler sind sicher für immer dem fahrenden Leben verfallen. Sie dürften jene landstreichenden Elemente darstellen, die irgend eine kleine Gauklerei erfunden oder sich angeeignet haben, um mit ihr ein streifendes Leben führen zu können – oder um den Bettel ein wenig zu verhüllen. Und auch unter den andern Berufen wird es nicht an Landstreichern fehlen. Doch zeigt die große Zahl der Bäcker, Tischler, Schlosser, Schmiede, Töpfer, Schuster, Schlächter und Maler, daß es sich hier um solche Arbeitslose handelt, die wandernd Arbeit suchen. Denn jene Berufe gehören auch heute noch zu denen, die in allen kleinen Orten handwerksmäßig verbreitet sind und nur auf der Wanderschaft neue Stellen erhalten.

Aber gerade sie sind es auch, die ein ziemlich großes Rekrutenmaterial der Landstreicherei liefern. Wer in seiner Jugend oft zwangsweise wanderte, wird als Mann nicht immer davon lassen können. Und so findet ihn schließlich das Greisenalter als Zerlumpten und Verschnapsten unterwegs. Er, und jene Schwächlichen, die immer nur als Notbehelf irgendwo beschäftigt werden, bilden einen gewissen Stamm unseres deutschen Landstreichertums. Die Kernmasse dieses Stammes aber bilden Männer zwischen 25 und 40 Jahren, die in der zwangsweisen Wanderzeit ihrer Jugend so nach und nach alle Schliche der Landstreicher sich angeeignet haben und Gewohnheitslandstreicher geworden, häufig auch durch Trunksucht schon minderwertig sind. Zu ihnen kommen einige, die mit dem Fernensinn der Vagabunden behaftet sind – hierhin gehören zu einem großen Teil die zahlreichen ganz jungen Landstreicher, die oft aus der Lehre, aus der Zwangserziehung, aus der zu schweren Laufburschenstelle entwichen sind – und die Reihen der jungen Gesellen, die nach einer neuen Stelle suchen, die sich draußen etwas versuchen sollen und wollen – also nur wenige aller deutschen Wanderer sind Landstreicher! Die Grenze zwischen dem arbeitsuchenden, nur widerwillig oder aus ideellen Gründen arbeitslosen Wanderarmen und dem die Arbeit fliehenden Landstreicher ist nur schwer zu ziehen. Das erfuhr ich schon auf meiner ersten Wanderschaft.

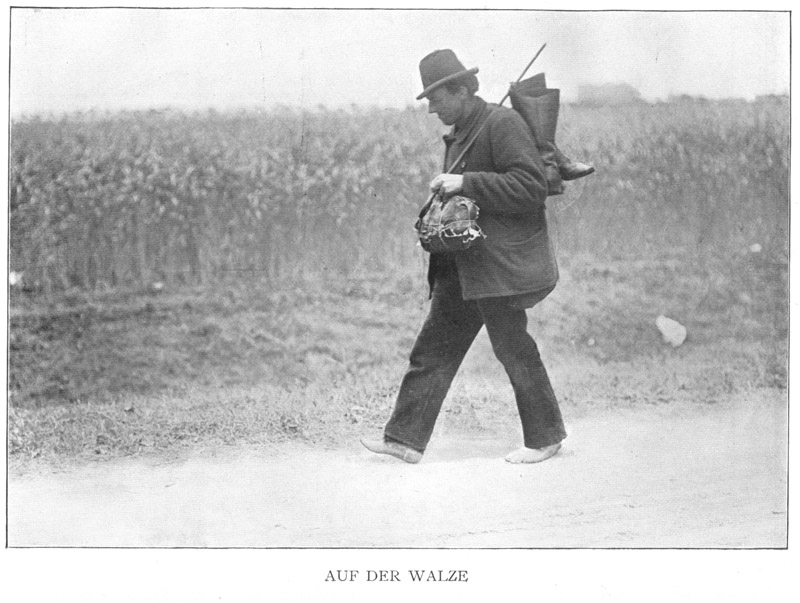

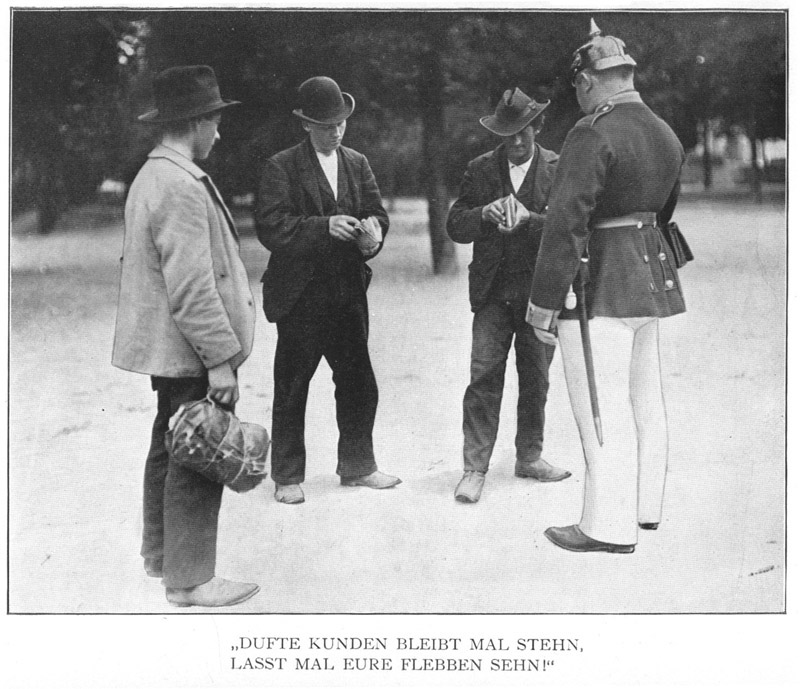

Anfangs Oktober gab ich meine Stellung auf und ging auf die »Walze«. Zuerst fuhr ich eine Strecke mit der Lehrter Bahn, zusammen mit polnischen Auswanderern und verschiedenen Kleinbürgern, die sich streng abgesondert von den Polen hielten; denn diese lärmten manchmal stark, in der Hoffnungsfreude, vielleicht einem besseren, lebenswerteren Leben entgegenzugehen. In Bismarck-Schönhausen verließ ich die Bahn und ging im feinen Herbstregen auf der Havelberger Chaussee weiter. Ich glaubte, mein Äußeres schon handwerksburschenmäßig eingerichtet zu haben, doch belehrte mich die erste Begegnung auf der Landstraße, daß es an der Kleidung allein nicht liegt. Ich trug über einer schäbigen grauen Hose einen ebenso abgetragenen Wintermantel und hatte an den Füßen zurechtgeflickte braunlederne Schuhe, während ich den Kopf mit einem alten schwarzen Hut bedeckte. In einer umgehängten gelben Ledertasche führte ich etwas Wäsche mit und hielt in der Rechten einen derben Naturstock, der mir auf dem Marsch gute Dienste leistete. Trotzdem ich also meiner Ansicht nach den gewünschten Eindruck zu machen glaubte, redete mich dicht hinter Bismarck-Schönhausen ein alter »Kunde« (Handwerksbursche), der allerdings viel heruntergekommener als ich aussah, mit dem sonst zwischen Wanderern ungebräuchlichen »Sie« an. Als ich ihm Antwort gegeben hatte und wir entgegengesetzt durch das nasse, gefallene Laub weiterschritten, fiel mir ein, daß ich noch einen Gummikragen und eine schwarze Krawatte trage. Darum mochte ich wohl einen zu wohlhabenden Eindruck auf ihn gemacht haben. Auch die Bauern und Landbriefträger grüßten mich unterwegs, wie es zwar alle einander Begegnenden auf dem Lande tun, aber doch nur, wenn sie keinen Landstreicher

vor sich zu haben glauben. Später jedoch begegnete ich oft Wanderarmen, die noch mit guter Wäsche und Kleidungsstücken ausgestattet waren – und doch wie ein Landstreicher aussahen: sie hatten einen gewissen grauen, verschmitzten und doch gedrückten Zug im Gesicht, der mir anfangs fehlte.

Anfangs Oktober gab ich meine Stellung auf und ging auf die »Walze«. Zuerst fuhr ich eine Strecke mit der Lehrter Bahn, zusammen mit polnischen Auswanderern und verschiedenen Kleinbürgern, die sich streng abgesondert von den Polen hielten; denn diese lärmten manchmal stark, in der Hoffnungsfreude, vielleicht einem besseren, lebenswerteren Leben entgegenzugehen. In Bismarck-Schönhausen verließ ich die Bahn und ging im feinen Herbstregen auf der Havelberger Chaussee weiter. Ich glaubte, mein Äußeres schon handwerksburschenmäßig eingerichtet zu haben, doch belehrte mich die erste Begegnung auf der Landstraße, daß es an der Kleidung allein nicht liegt. Ich trug über einer schäbigen grauen Hose einen ebenso abgetragenen Wintermantel und hatte an den Füßen zurechtgeflickte braunlederne Schuhe, während ich den Kopf mit einem alten schwarzen Hut bedeckte. In einer umgehängten gelben Ledertasche führte ich etwas Wäsche mit und hielt in der Rechten einen derben Naturstock, der mir auf dem Marsch gute Dienste leistete. Trotzdem ich also meiner Ansicht nach den gewünschten Eindruck zu machen glaubte, redete mich dicht hinter Bismarck-Schönhausen ein alter »Kunde« (Handwerksbursche), der allerdings viel heruntergekommener als ich aussah, mit dem sonst zwischen Wanderern ungebräuchlichen »Sie« an. Als ich ihm Antwort gegeben hatte und wir entgegengesetzt durch das nasse, gefallene Laub weiterschritten, fiel mir ein, daß ich noch einen Gummikragen und eine schwarze Krawatte trage. Darum mochte ich wohl einen zu wohlhabenden Eindruck auf ihn gemacht haben. Auch die Bauern und Landbriefträger grüßten mich unterwegs, wie es zwar alle einander Begegnenden auf dem Lande tun, aber doch nur, wenn sie keinen Landstreicher

vor sich zu haben glauben. Später jedoch begegnete ich oft Wanderarmen, die noch mit guter Wäsche und Kleidungsstücken ausgestattet waren – und doch wie ein Landstreicher aussahen: sie hatten einen gewissen grauen, verschmitzten und doch gedrückten Zug im Gesicht, der mir anfangs fehlte.

Ich marschierte nun auf der bald glitschigen, bald spitzsteinigen Chaussee munter weiter. Erst am Spätnachmittag bekam ich Gesellschaft. Hinter Sandau, einem jener Orte, deren Pflaster der Wanderer jedesmal verwünscht, da es ihm mehr Anstrengung verursacht als die schlechteste Chaussee, traf ich einen alten Handelsmann. Er schleppte seinen schweren Packen mühsam weiter und freute sich, wie ich mich, Begleitung bis Havelberg zu haben. Auch er hielt mich anfangs für einen Kaufmann oder sozialdemokratischen Wahlagitator. Erst als ich ihm sagte, daß ich Goldschmied sei und auf der Walze wäre, gab er mir freundliche Ratschläge. Das muß ich allen nachsagen, mit denen ich auf der Walze zusammengekommen bin, sie waren stets ratbereit, ob nun Handwerksbursche, Arbeiter, Handelsmann oder sonstige Reisende. Es wurde mitunter auch nicht so genau genommen, man empfahl mir so manches Mal Verschminkung der Tatsachen. Auch von andern, nach gut bürgerlichen Begriffen verdammenswerten Geschehnissen werde ich noch zu berichten haben. Das Selbsterhaltungsrecht erfordert eben nirgends mehr wie auf der Reise eine Maskierung.

»Sonst schneidet man uns die Riemen ab,« meinte der alte Handelsmann. Er gab mir den Rat, solange ich es einigermaßen könne, in Gasthäusern zu schlafen. »Da verludert man nicht so leicht, wie in den Herbergen. Aber sagen Sie nicht, daß Sie Handwerksbursche sind; denn dann nimmt man Sie nicht auf – von wegen dem Ungeziefer.«

Darin lag ein abfälliges Urteil über die Herbergen, das meine späteren Erfahrungen bestätigten. Dann gab mir mein Begleiter noch einen Gasthof an, wo ich ihn nur nennen brauche, um gut aufgenommen zu werden. Als wir uns vor der Stadt am Bahnhof verabschiedeten, schärfte er mir noch einmal ein, seinen Rat zu befolgen. Ich versprach es ihm und hatte keinen Schaden davon.

Ich war froh, als ich den sauberen Gasthof erreicht hatte und nicht erst lange zu suchen brauchte, um ein Nachtlager zu bekommen. Denn ich war sieben Stunden unterwegs gewesen, so daß ich bei dem ungünstigen Wetter, das die Wege sehr beschwerlich machte, recht ermüdet war und in der Dämmerung auf dem unglaublich schlechten Straßenpflaster kaum noch vorwärts konnte. Überhaupt waren Märsche von sieben bis acht Stunden Höchstleistungen. Gewöhnlich marschierte ich fünf Stunden und hatte, wenn ich mehrere Tage hintereinander marschierte, vollkommen genug davon. Viele von meinen Weg-Genossen machten täglich nur drei-, manchmal auch vierstündige Märsche. Das waren die Durchschnittsleistungen. Ich muß sagen, daß man von Menschen, die längere Zeit unterwegs sind, nicht mehr verlangen kann.

Ich hatte geglaubt, hier und da von Bauern ein Stück auf ihrem Wagen mitgenommen zu werden, doch sprach ich sie stets vergebens darum an. Meist erhielt ich nicht einmal eine Antwort; man fuhr eben ruhig weiter. Einmal, in Lübeck, wurde mir von drei »Kunden« erzählt, daß sie zwei Stunden Fahrgelegenheit gehabt hätten. Das war alles, was ich darüber hörte. Die Unfreundlichkeit der Bauern ist nach meiner Beobachtung weniger dem Mißtrauen, als der Verachtung zuzuschreiben, die sie allen denen entgegen bringen, die über keinen festen Wohnsitz verfügen oder auf gleicher oder höherer sozialer Stufe stehen. Der Besitzlose ist für die Bauern und Kleinbürger des nördlichen Deutschlands immer ein Vagabund, Tagedieb, einer, der ihr ärgster Feind ist, da ihnen ihr Instinkt sagt: der ist dir, beziehungsweise deiner ganzen Klasse, nicht nützlich. Sobald sie aber glauben, einen ihnen wirtschaftlich Ebenbürtigen vor sich zu haben, sind sie freundlich und zuvorkommend.

Als Beweis führe ich hier an: In der Priegnitz kehrte ich in einem Waldgasthof ein und gab mich dort für einen kaufmännischen Agenten aus. Der Wirt, ein phlegmatischer, gutmütiger Mensch in den Dreißigern sprach aus eigenem Antrieb mit einem anwesenden Bierverleger über mich.

»Du kannst eigentlich ein gutes Werk tun,« meinte er zu diesem. »Nimm den jungen Mann bis K. auf deinem Wagen mit. Zu Fuß sind's immer noch drei Stunden, und dir kann's ja nicht drauf ankommen.«

»Gewiß!« antwortete der dicke Bierverleger, »mit dem größten Vergnügen! Dann hab' ich doch auch Gesellschaft!« Das war das einzige Mal, daß ich eine Verbindung zwischen dem seßhaften Kleinbürgertum und den wandernden Leuten gewahrte – dem Bierverleger hatte ich unterwegs gesagt, daß ich »tippelte«. Er lachte, daß ich ihn so geschickt hintergangen …

*

Da heute das Zünftlerische aus unserem Wirtschaftsleben verschwunden ist, das immerhin die besitzenden Handwerker mit den reisenden Kunden in beiderseitig interessierte Verbindung brachte, so verbindet den heutigen Handwerker, der mehr Kleinhändler als Produzent ist, mit wenigen Ausnahmen, Schlächter, Bäcker und noch einige, so gut wie nichts mehr mit dem Handwerksburschen. Hierdurch nun sind die Bedingungen zum Handwerksburschenleben bedeutend erschwert. Darum ist es auch nicht so umfangreich wie früher gebräuchlich, auf die Walze zu gehen. Wenn ein Arbeiter oder Handwerker seinen Aufenthaltsort verändern will, so benutzt er, wenn die Mittel dazu aufzutreiben sind, die Eisenbahn. Nur gänzlich mittellose, das ist wohl die Mehrzahl, oder solche, die einen unwiderstehlichen Drang zum Wanderleben in sich haben, treiben sich heutzutage auf der Landstraße umher. Unter diesen Mittellosen befinden sich bereits mehr Fabrikarbeiter als Handwerker. Nur die Schlächter, Schuster, Schmiede, Tischler, Maurer, Töpfer und Bäcker, die konservativsten Berufe, stellen noch ihr bestimmtes Kontingent zu den Walzbrüdern. Und sie walzen auch noch auf die alte Art; das heißt, sie marschieren mehrere Wochen oder Monate, selbstredend am liebsten im Sommer, und arbeiten dann einige Zeit, um darauf wieder weiter zu tippeln, wie der Fachausdruck lautet.

So traf ich in Mülheim an der Ruhr einen zwanzigjährigen Schlächtergesellen, der vor vier Wochen von Braunschweig fortgegangen war und nun nach Cöln wollte. Ich ging mit ihm zusammen nach Duisburg. Unterwegs wurde ihm in der dichtbevölkerten Gegend allein dreimal Arbeit angeboten; er nahm sie jedoch nicht an.

»So dumm!« sagte er und schlug mit seinem Stahlstock an den Zäunen entlang. »Was ich mir vorgenommen habe, werde ich auch durchsetzen. In Cöln finde ich auch noch was, im Winter haben wir immer viel zu tun.«

Im nächsten Sommer wollte er nach Bayern, das allgemein als Eldorado für Wanderburschen gilt. Auch das rheinisch-westfälische Industrie- und Bergwerksgebiet wird bevorzugt, weil es wegen seiner dichten Bevölkerung viel Bettelgelegenheiten und Unterschlupfe bietet. Hier halten sich besonders viel von jenen auf, die eine fanatische Wanderlust haben. Ein Arbeitskollege erzählte mir von einem solchen, mit dem er zusammen in einer Werkstatt gearbeitet. Diesen hatte es bei dem ersten Frühlingssonnenstrahl davongetrieben. Er hatte zwei Tage lang von seinem Arbeitsschemel aus unruhig die Sonne beobachtet. Am dritten Tage ließ er Arbeit, rückständigen Lohn, Kleidung und Wäsche im Stich und machte sich, wie er ging und stand, auf die Walze.

*

In Hamburg lernte ich persönlich einen derartigen Menschen kennen. Ich war nachmittags in das Volks-Speisehaus gegangen. Da es sehr gefüllt war, etwa 150 Männer saßen in dem schmucklosen, hallenartigen Raum an den langen Tischen, mußte ich mir mit der Kaffeetasse in der Hand erst einen Platz suchen.

Ich fand nach längerem Suchen einen leeren Stuhl bei älteren Leuten. Mir gegenüber saß ein stark gebauter, etwas aufgedunsener Mann, der ab und zu seinen Tabak ausspie und neuen in den Mund schob. Ich suchte unauffällig mit ihm ein Gespräch, indem ich ihn nach seinem Gewerbe fragte.

»Ich bin Maschinenschlosser,« meinte er.

Dann fragte ich ihn nach den Arbeitsaussichten in Hamburg.

»Hier ist jetzt, im Winter, für mich nichts los. Ich bleibe auch nicht mehr lange hier. Übermorgen werde ich 'mal nach Berlin schlurren.«

Ich machte ihn darauf aufmerksam, daß dort jetzt wahrscheinlich auch sehr schwer Arbeit zu erhalten sei.

»Die will ich ja auch gar nicht!« meinte er lächelnd, und stützte den Kopf auf die breiten Fäuste. »Ich habe hier bloß gearbeitet, weil man doch einen Ort haben muß, wo man ansässig ist. Meine Militärzeit habe ich hier abgemacht, darum komme ich hierher immer 'mal wieder zurück. Ich bin nun schon elf Jahre unterwegs. Ja, man gewöhnt sich schließlich daran. Wenn ich nicht bei meiner ersten Walze zu lange stellenlos gewesen wäre, machte ich mir vielleicht nichts daraus – aber jetzt geht's nu' man immer so weiter!« sagte er fröhlich.

Schon vor Jahren hatte ich so einen Menschen gesehen, der mir im Gedächtnis geblieben war. Ich war als zwölfjähriger Schüler in den großen Ferien zu meiner Tante aufs Land geschickt worden. An einem heißen Nachmittag saß ich mit ihr in der Weinlaube vor dem Hauseingang. Plötzlich ging die kreischende Hoftür und im schleppenden Tritt kam jemand näher. Meine Tante schreckte aus ihrem Drusseln auf und sah sich den Eindringling an, der vor der Laube stehen blieb und um etwas Essen bettelte.

Meine Tante schalt:

»Warum gehen Sie nicht aufs Gut. Da ist genug Arbeit! Da können sie solche Leute, wie Sie sind, ganz gut zur Arbeit gebrauchen!«

Er sah vor sich nieder:

»Ja, ich würde ja auch ganz gern arbeiten – aber – ich halt's ja nicht mehr aus! keine Woche halt' ich's aus! – Wenn man erst so verkommen und verlaust ist –«

Sie ging scheltend ins Haus, kam aber bald wieder zurück und gab ihm ein Butterbrot.

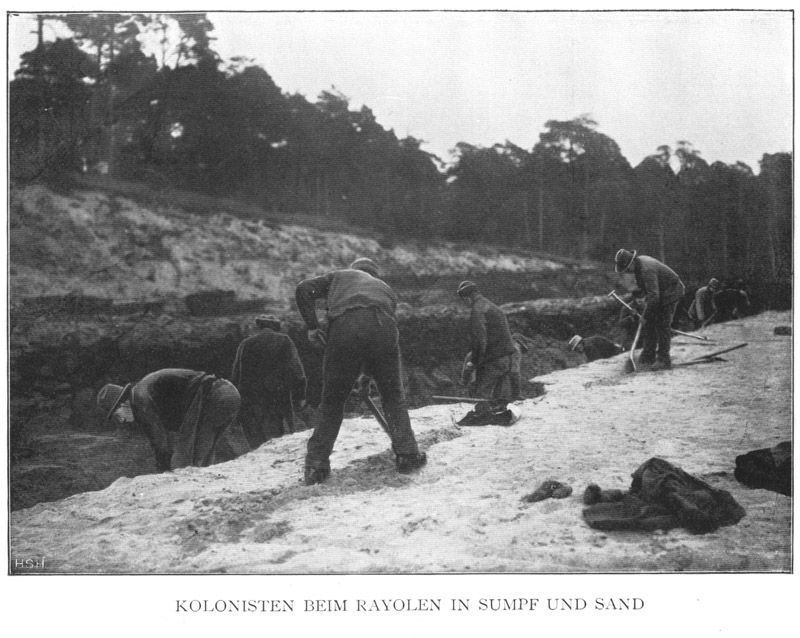

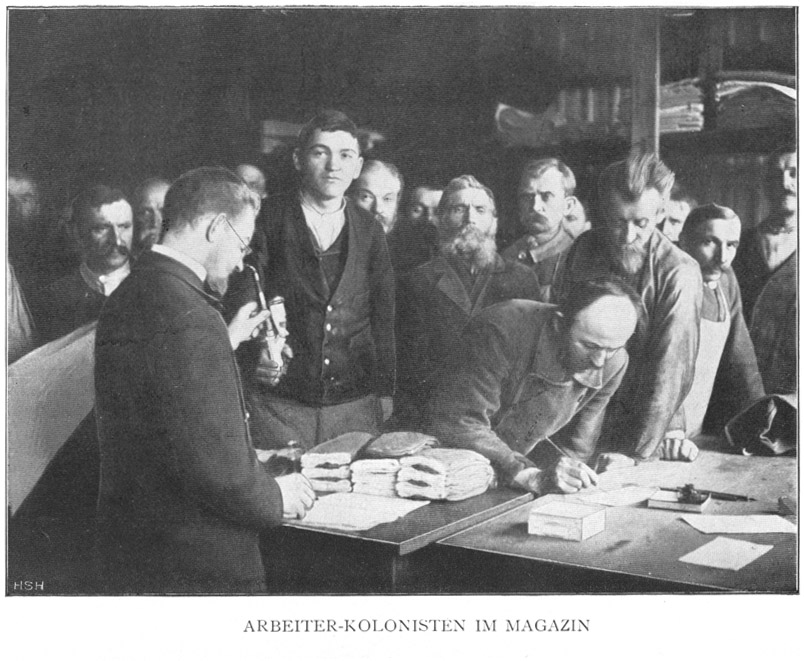

Später kam ich oft mit solchen Menschen zusammen, denen die Landstraße zur Heimat geworden war. So traf ich in einer Herberge bei Berlin mehrere ältere Männer, die einige Tage der Woche in den Wäschereien des Ortes arbeiteten, an den andern Tagen aber in der Umgebung der Stadt herumstreiften. In Wirsitz, im Netzebruch, begegnete ich einem alten Mann von siebzig Jahren, der schon vier Jahrzehnte in Westpreußen und dem nördlichen Posen die Landstraßen »maß«. Und in der Arbeiterkolonie Friedrichswille arbeitete ich mit vielen zusammen, die nicht fähig waren, sich an ein festes Heim zu gewöhnen. Da war ein robuster, breitknochiger Schmied, dessen viereckiger Kopf auf kurzem Nacken saß. Er verhöhnte alles menschliche Empfinden – zwang aber seinen Freund, einen jungen Graveur, um Vergebung und Hilfe an seine Eltern zu schreiben.

*

Von der Lebensführung dieser Menschen und der mit ihnen eine Masse bildenden Wanderarmen möchte ich nun einiges berichten. Zuerst von ihrem Einkommen.

Wenn man vom Einkommen der »armen Reisenden« spricht, so kann man selbstverständlich nur das meinen, was sie sich zusammenschnorren und was sie hier und dort an staatlicher und Gemeindeunterstützung bekommen, sowie was sie von der Gewerkschaft oder von der Innung beziehen. Am besten haben es die Gewerkschaftsmitglieder; die bekommen gewöhnlich pro Tag 70 Pf. bis 1,25 Mk. Reisegelder. Die Unterstützungen bestehen meist in sogenannten Verpflegungen, d. h. der Anfragende erhält nach gründlicher Legitimierung gewöhnlich eine Abendsuppe mit Brot, ein Nachtlager und darauf Morgenkaffee. Auch einzelne Gemeinden gewähren Verpflegung, wofür aber fast immer eine drei- bis fünfstündige Arbeit verlangt wird. Manchmal besteht diese im Graszupfen auf dem Marktplatz, ein andermal im Chausseesteinekarren oder im winterlichen Schneeschippen u.dgl. mehr.

Es fällt nun natürlich keinem Walzbruder ein, sich dabei müde zu arbeiten; denn dann hat er ja keine Kraft mehr zum Weitermarschieren. Daraus ergibt sich, daß häufig die Kosten der Beaufsichtigung, überhaupt der ganzen Arbeitseinrichtung, durchaus nicht dem Ergebnis der geschehenen Leistungen entsprechen. Ich halte diese Forderungen darum für ganz überflüssig, da sie auch nicht einmal einen sittlichen Einfluß ausüben; denn die einfache Folge derartiger Einrichtungen ist naturgemäß, daß man sich dort sehr selten um Unterstützungen bemüht, wo eine Gegenleistung gefordert wird. Die Gemeindeverwaltung ist ja nun wohl die Last los; dafür aber wird die Last um so mehr den Einzelgliedern der Gemeinde aufgelegt. Oder aber die raffinierten Landstreicher nehmen die Verpflegung mit, um alle Bettelpfennige in Schnaps anlegen zu können.

Was nun die Art dieser Verpflegungen betrifft, so kann man im ganzen wohl damit zufrieden sein, denn die Suppe und das Brot ist ja genießbar und auch ausreichend, natürlich den Verhältnissen entsprechend. Für den andern Teil des Tages muß man sich darum immer noch die Lebensmittel zusammenfechten.!

In Westfalen ist das Verpflegungs-Stationswesen verbessert worden. Die Wanderarmen können dort ganze Tagesverpflegung gegen entsprechende Arbeitsleistung bekommen, sie dürfen auch wohl mehrere Tage an einem Ort bleiben und können schlechte Gegenden, in denen sich keine Arbeitsgelegenheit bietet, unentgeltlich auf der Bahn durchqueren. Im allgemeinen befindet sich jedoch das Stationswesen in einem schlechten Zustand. Es ist vor etwa zwanzig Jahren durch die Vereine gegen Bettelei in Aufnahme gekommen, hatte kurz darauf seine Blütezeit, ging aber ein, als die Zahl der Wanderarmen in Notjahren anschwoll und die Gemeinden nicht mehr allein die Kosten tragen wollten. Es leidet besonders darunter, daß die Arbeiterschaft von der Verwaltung ganz ausgeschlossen ist und fast nur Pastoren und Verwaltungsbeamte die Stationen organisieren und leiten.

Auch in den Städten, in denen die Wandernden Geldunterstützung erhalten, müssen sie noch nebenbei »fechten« gehen. Sie reicht nämlich meist gerade nur für ein Nachtlager, allenfalls auch noch zu einem Morgenkaffee, wenn man das seltene Glück hat, ein äußerst billiges Quartier zu finden, so etwa für zwanzig bis dreißig Pfennige. In Lübeck bekam ich vierzig Pfennige als Stadtgeschenk. Es wird wohl keiner beweisen können, daß man damit einen Tag über seinen vollkommenen Lebensunterhalt zu bestreiten vermag. Man ist also auf das Fechten angewiesen, man müßte denn einen Rückhalt an Verwandten haben. Sonst aber genügt auch das Innungsgeschenk nicht, um sich einige Tage in der Großstadt zu ernähren. Die Berliner Goldschmiede-Innung gewährt eine einmalige Unterstützung von 1,50 Mark, die Duisburger Schlächter-Innung 50 Pfennige, andere Innungen in Kleinstädten gar nur 10-15 Pfennige. In Kleinstädten bekommen überhaupt nur Schuster, Bäcker, Tischler, Schlächter Innungsgeschenke. Viele Berufe können sich dort nur bettelnd auf der Wanderschaft weiterbringen. Die Größe des Innungsgeschenkes schwankt dazu je nach dem Reichtum und den anderen vorliegenden Verhältnissen. Also muß man fechten, um etwaige Arbeitsgelegenheiten abwarten zu können. Dann »klappert man zuerst die Buden ab« (das heißt die Werkstellen und Geschäfte seines Faches). Da gibt's denn hier 5 Pfennige, dort 10 Pfennige; der Ertrag dieser Sammlungen dürfte aber kaum einen täglichen Durchschnitt von 50 Pfennigen übersteigen. Das alles reicht ja dann mitunter für einige Tage, wenn man ökonomisch veranlagt ist und alle Mittel zu Rate zieht.

Aber ich weiß auch ganz genau, was man unterwegs verzehren und verbrauchen kann, wenn man jung ist und tüchtig drauf losmarschiert. Als ich im Oktober 1894 meine erste Walze machte, fraß mir manches liebe Mal der Hunger im Magen, trotzdem ich von meinen Eltern unterstützt wurde. Warmes Mittagessen gönnte ich mir vielleicht wöchentlich zweimal, sonst aber lebte ich nur von Brot und Wurst oder Käse. Ja, ich weiß sogar manche Tage, wo ich weiter nichts hatte wie ein Stück Schwarzbrot, und ich es dennoch nicht fertig brachte, irgendwo um etwas Essen anzusprechen. Bis man dazu kommt, müssen schon alle anderen Aussichten verloren sein.

Mein Wirt in Lübeck erzählte mir, daß er erst alles Entbehrliche veräußert habe, ehe er fechten ging. In Braunschweig verkaufte er als letztes seine Weste für 30 Pfennige und hatte doch, als er diese verzehrt, einen noch lange nicht befriedigten Hunger. So ging er denn in der Dämmerung nach langem Zögern an ein ruhig gelegenes Haus, klopfte an und bat das heraussehende Mädchen stotternd um etwas Essen. Das Mädchen rief die Mutter und diese hieß ihn nähertreten. Dann mußte er sich mit an den Abendtisch setzen und dabei erzählte die Frau unter Tränen, ihr einziger Sohn wäre auch unterwegs, und es hätte ihr so weh getan, als sie daran habe denken müssen, daß dieser nun vielleicht auch so hungere. Nach dem Essen gab sie meinem Wirt noch eine Mark mit auf den Weg. Das war jedenfalls eine besondere Ausnahme. Es wird ja jeder selbst wissen, was er einem armen Reisenden gibt und geben kann.

Im besten Falle kann man mit allem nur die notwendigsten Bedürfnisse befriedigen; recht satt ist man selten. Besser ergeht es den Schlächtern und Bäckern. Der junge Schlächtergeselle, mit dem ich von Mülheim nach Duisburg ging, bekam unterwegs von den vielen Schlächtermeistern, bei denen er ansprach, insgesamt ein halbes Pfund Wurst; außerdem hatte er an barem Gelde etwa 30 Pfennige zusammenbekommen. Das alles in noch nicht drei Stunden.

Wie armselig kam ich mir als Goldschmied dagegen vor! Kaum, daß ich in mittleren Städten, wo ich vielleicht günstigstenfalls drei bis fünf Goldschmiede fand, 20-30 Pfennige herausschlagen konnte. An manchen Tagen hatte ich gar nichts; und namentlich erging es mir so auf meiner Tour am Rhein, wo ich zwar in Cöln an einem Vormittage 2,35 Mark zusammenbrachte, aber auch nur infolge von Empfehlungen an ansehnliche Firmen. Sonst ist man am Rhein nicht so freigebig gegen arme Reisende.

Ein Bäcker und Gastwirt in einem größeren Dorf oberhalb von Koblenz, bei dem ich gegen gutes Geld übernachtete, schalt nicht wenig auf die Vagabunden, die im Sommer truppweise und singend durch die Dörfer zögen und im Herbst und im Winter schnorren kämen. Er tat das gewissermaßen als Erklärung und Entschuldigung dafür, daß er einen alten Mann, der mit leiser Stimme um ein Stückchen Brot flehte, barsch hinauswies. Dann ging er in die Nebenstube, wo seine Familie um den gedeckten Tisch saß und sprach das Tischgebet …

Es ist ja nun Tatsache, daß man gern gemeinschaftlich walzt, meist in Trupps zu drei und vier; es hat aber auch seine guten Gründe. Vor allem können sich die armen Reisenden besser verpflegen; der eine ist Schlächter, der andere Bäcker usw., so daß immer einer eine bestimmte Sorte Nahrungsmittel heranschaffen kann. Oder es hilft einmal der, dann wieder jener seinen Genossen aus mit seinem Überfluß, wofür er dann das gleiche beanspruchen kann, wenn er es nötig hat. Aus diesem Grunde schließt man oft einen förmlichen Pakt, allerdings nur mündlich, der sogar alle Teile verpflichtet, so lange zusammen zu bleiben, bis sie zugleich Arbeit haben. Einer allein darf nicht in einem Ort bleiben. Diese Verträge werden fest und ehrlich gehalten. Ein früherer Kollege von mir war mit einem alten Schneidergesellen durch Oberschlesien und das Königreich Sachsen getippelt. In Dresden erhielt der Schneider Arbeit; er unterstützte den Goldschmied erst einige Zeit und gab ihm schließlich aus freien Stücken 4 Mark Zehrgeld und blieb nur auf Zureden des Goldschmiedes in seiner Stellung. So ehrlich halten die Tippler ihre Verpflichtungen.

Neben diesen sich auf so simple Weise ernährenden Wanderburschen findet man noch eine Reihe von professionellen Bettlern. Da sind erstens die Krüppel, die aus ihrem Gebrechen mehr oder weniger ein Geschäft machen oder machen müssen, wie jenes junge Mädchen, das ich in Friedheim bei Schneidemühl traf. Es hatte in einer Häckselmaschine einen Fuß verloren; zu unwissend, sich die gesetzliche Unterstützung zu verschaffen, irrte sie auf den Dörfern herum. Niemand trat da oben im östlichen Deutschland, jenseits der Oder, für sie ein.

Dann wieder gibt es Briefbettler. Das sind meist heruntergekommene Kaufleute, Studenten, Schauspieler – überhaupt jene Klassen und Berufe, die irgendwie mit der »Intelligenz« in Berührung gekommen sind. Sie verfügen meist über eine Reihe wertvoller Adressen, die sie sich mit der Zeit in verschiedenen Städten aufgezeichnet haben und die sie einander verkaufen. In ihre Klasse gehören auch jene Bettler, die durch Zeitungsnotizen und Inserate sich ein mehr oder weniger auskömmliches Leben verschaffen. Und dann dazu die Schnorrer, die jüdischen Bettler, die aus dem armen Osten, aus Posen, Schlesien, Polen und Rußland kommen und ihre Glaubensgenossen im westlichen und mittleren Deutschland brandschatzen. Sie geben vor, von unglücklichen Gemeinden oder Familien abgeschickt zu sein, sind es auch häufig, denn wenn auch nicht immer ein Unglück über sie hereingebrochen, so tobt in Rußland doch so viel Willkür, daß man manches glauben muß, was die Schnorrer vorbringen.

Zu ihnen kommen die Frauen, denen der Mann gestorben oder krank sein soll – manchmal auch ist. Auch Frauen, die mit kranken Kindern herumziehen, leben vom Wanderbettel. Unter ihnen sind jene Elemente zu finden, die mit gemieteten Kindern reisen oder die Kinder gar zu Krüppeln machen. Das sind jedoch Spezialitäten, mit denen das Deutsche Reich nur noch in seinen unkultiviertesten Landesteilen und in einzelnen gar zu wirren Industriebezirken zu rechnen hat. Solche Ausbrüche von Verkommenheit und Roheit sind sehr selten – und sie sind auch nur da möglich, wo ganz besonders schauderhafte wirtschaftliche Zustände herrschen, wo es eines ganz besonderen Aufwandes von Unglück bedarf, um sich das zum Leben Nötige zu erringen. Hierhin wären auch jene zu rechnen, die sich durch sogenannte Bettlerzinken verständigen. Das sind flüchtig an Zäune, Hausecken, Türen oder Bäume angezeichnete »Zinken«. Oft ist es eine geöffnete Hand, die andeutet, daß an dem Orte Freigebigkeit herrscht; meistens aber bedeutet ein Kreis, daß der Anklopfende bare Münze erhält. Ein Kreuz bedeutet, daß der Wohnungsinhaber nichts gibt und ein Säbel oder ein Bajonett sagt dem Landstreicher: hier ist die Polizei nicht gut auf arme Reisende zu sprechen. Diese »Zinken«sprache hat noch eine Reihe anderer Zeichen. Doch sind dies ungefähr die wichtigsten und gebräuchlichsten. Sie sind auch nur einer Minderzahl des fahrenden Volkes bekannt, vor allen den gewohnheitsmäßigen Tipplern. Die Mehrzahl der Wanderer versteht nicht sie zu gebrauchen und beschränkt sich auf die Mitteilung der guten Bettelorte von Mund zu Mund.

Jene, die sich bis zur Organisation und Orientierung durch Bettlerzinken entwickelt haben, gehören meist zum Stamm des Bettlertums. Sie haben in der Nähe der Großstädte oder der Industriebezirke ihre festen Sitze, in denen sie, wie die Wäscheroller von Köpenick, einer bestimmten, sich auf einige Tage in der Woche erstreckende Tätigkeit nachgehen, die übrigen Tage der Woche jedoch die Umgebung der Großstadt oder die Industrieorte abfechten, in deren wirrem auf Tag und Nacht zugeschnittenem Leben sie nur schwer als Bettler zu erkennen sind. Sie sind eine Abart der häufig vorkommenden »Kommandoschieber« – Landstreicher, die nur einen bestimmten Bezirk abstreichen, in dem sie jedes Haus, jedes Guts- und Bauerngehöft, in dem es Eßbares oder bare Geschenke gibt, genau kennen und ihre Kenntnis gründlich ausbeuten. Ja, oft teilen sie die Gabenstellen gegen Entgelt oder aus Kameradschaftlichkeit anderen Wanderarmen mit.

Zu ihnen gehörten die beiden, die der »Wanderer« im Jahre 1903 schilderte. Mancher Herbergsvater in Westfalen und Umgegend kannte ihn, den »Schuhmachergesellen« Friedrich Becker aus B., dessen kräftiger Körperbau, stattliche Erscheinung und gewandtes, sicheres Auftreten den ehemaligen Unteroffizier verrieten. Im kräftigsten Mannesalter von 35 Jahren, liebte er die Arbeit weniger als das Reisen, trank gern einen, aber nicht zur Unzeit und nicht allzuviel, schonte als Mann vom Fach sein Schuhzeug und »walzte« nicht, sondern fuhr lieber auf der Bahn. Als Stationsgast zu arbeiten und Verpflegung zu nehmen, war unter seiner Würde, er hatte es auch nicht nötig; seine Gewandtheit im Reden und Erzählen – auch singen konnte er recht schön – genügte, um ihm die Mittel zur »Selbstverpflegung« von »mitleidigen« Leuten reichlich zu verschaffen. Er besuchte nur »bessere« Familien, und mildherzige Hausfrauen nahmen es dem Hausvater in G. sogar übel, als dieser sie vor dem Geben an ihn warnte. Er kannte Gesetz und Recht, nahm nicht ungern »Gelegenheitsarbeit« an, um sich eine Arbeitsbescheinigung zu verschaffen, und hatte es auch im »Kleben« zu einer Quittungskarte No. 7 gebracht. Viele Marken mag er aus eigenen Mitteln ohne Arbeit und Arbeitgeber gekauft und eingeklebt haben. Er lebte nicht schlecht, nahm nur bessere Betten, bezahlte bar, unterhielt sich gern und traktierte gern seinesgleichen, die weniger Geschick und Erfolg im Fechten hatten, wollte aber auch gern als Gönner anerkannt und achtungsvoll behandelt werden, konnte Widerspruch und geringschätzige Bemerkungen nicht gut vertragen. Letzte Weihnachten hatte er sich die Herberge z. H. in Gütersloh zum Quartier ersehen, kam am Heiligen Abend an, reiste aber wieder ab, als der Hausvater J. ihm eröffnete, er dürfe nur bleiben, wenn er an den Festtagen im Hause verweilte und nicht etwa draußen »Geschäfte« zu machen suchte. Die machte er dann im benachbarten Bielefeld, logierte in einer dortigen Branntweinherberge und hatte noch etwa 8 Mark, als er nachher nach G. zurückkehrte. Denn stets verschwand er rasch von dem Ort, wo er »tätig« gewesen war; dennoch war er einmal, aber nur einmal hereingefallen und mit drei Tagen Haft bestraft worden. Auch eine Messerstecherei hatte er schon erlebt und trug die Narben auf der Brust. –

Ein gleichaltriger Gesinnungsgenosse von ihm war der »Schlosser« Julius Wiggershausen aus H., unter dem Namen »Muffi« in Kundenkreisen und Herbergen bekannt, aber ganz anders geartet: finster, stumpfsinnig, abstoßend, ein richtiger »Walzbruder«, der auch nie Stationsverpflegung nahm und meist »draußen« nächtigte. Er kam, war stumm, verschwand. Meist verschwand er zur Zeit des Zubettgehens, um irgendwo in einen Unterschlupf zu kriechen, wer weiß wo? »Er schläft bei den Hasen«, sagte man von ihm. Ihm mögen viele, namentlich kleine Leute, aus Furcht gegeben haben; die Furcht aber brachte ihm lange nicht so viel ein als dem andern die »Liebe«; und wenn die beiden dann zusammentrafen, was öfter vorkam, so war Becker gewöhnlich derjenige, der für Wiggershausen zahlte.

Am Sonntag den 11. Januar abends spät trafen beide in der Herberge z. H. in G. zusammen, saßen nebeneinander, noch zwei andere »Selbstverpfleger« dabei und unterhielten sich in ihrer Art. Die übrigen Gäste waren eben bis auf einige zu Bett gegangen. B. läßt ein Glas Bier kommen und trinkt dem W. zu, dieser tut Bescheid und leert das Glas. B. läßt ein zweites kommen, bezahlt beide und äußert etwas »herablassend« zu W.: »Dies hättest du eigentlich bezahlen müssen!« Der erwidert unfreundlich. B. faßt ihn und »drückt« ihn auf den Tisch nieder. – Der Herbergsvater bemerkt es und winkt den W. ins Nebenzimmer, um ernsteren Streit zu verhüten; dann während B. sich anschickt, zu Bett zu gehen, begleitet er den W. bis an die Haustür. B. geht, vom Hausvater unbemerkt, dem W. nach, trifft ihn noch nahe beim Hause und streckt ihm die Hand entgegen mit den Worten: »Nun wollen wir uns wieder vertragen!« W. nimmt die Hand, gibt aber sofort dem B. einen Stoß, daß er niederfällt, kniet auf ihn, zieht sein Taschenmesser, stößt es ihm in den Hals und läuft davon. – Ein starker Blutstrom ergießt sich. Vorübergehende bringen den Verletzten in die Herberge. Er sagt noch zum Hausvater: »Vater, helfen Sie mir!« – Der holt schnell Verbandzeug, während der Verletzte schon ohnmächtig wird, und macht einen notdürftigen Verband. Der schnell herbeigerufene Arzt läßt ihn nach dem Krankenhause bringen. Das regelrechte Vernähen und Schließen der halbzerschnittenen Schlagader kann ihn aber nach dem furchtbaren Blutverlust nicht mehr retten. Ohne das Bewußtsein wieder erlangt zu haben, verscheidet er nach wenigen Stunden.

Der W. wurde draußen vor der Stadt von den Verfolgern gepackt und zur Haft gebracht. Bei der Sektion zur Leiche geführt, ist er völlig kalt und ruhig, gibt zu, den Getöteten zu kennen, will aber von dem ganzen Hergang nichts wissen. –

Beide jedes gesunden Ehrgefühls bar; aber eitel der eine auf seine Erfolge in der Fechtkunst, vergnügt und mitteilsam; neidisch und verbittert der andere, und diese Bitterkeit durch die Freundlichkeit sowohl wie durch die prahlende Überlegenheit des andern zu solchem Ingrimm gesteigert, daß er in teuflischer Wut nach seinem Blute lechzt und den Wehrlosen, der ihm die Hand zur Versöhnung reicht, niedersticht wie ein Stück Schlachtvieh …

In manchen reicheren Landstrichen befinden sich Zentralpunkte mit ähnlichem Stammpublikum. In ihnen sind Topfflicker, Korbmacher, Scherenschleifer die feste Masse, die sich hier und da auch mit dem Bettel beschäftigt. Im übrigen aber setzt sich das Material der Pennen aus äußerlich kräftigen, breitschulterigen Handarbeitern zusammen, die jedoch innerlich schwach sind und den Versuchungen des Wanderlebens nicht widerstehen können. Sind sie in festen Händen, so halten sie sich wohl zur Not. In gefährlicherer Stellung können sie den Verlockungen der ersten Lohnzahlung nichts entgegenstellen. Zu ihnen stoßen Männer, die nicht so breitschulterig sind: Beamte, Schreiber, Kaufleute, Menschen, die meist bestraft sind und darum in ihrem Berufe nicht weiterkommen und auch wohl die Anforderungen des Berufes nicht erfüllen können. Dazu kommen Handwerker, mehr oder weniger verbrauchte oder nicht verwendbare Menschen. Es sind oft sehr tüchtige Arbeiter, die jedoch zu selbständig geworden sind und die kein Handwerksmeister, der ja doch gern ein »Herr« sein will, mehr beschäftigt. Andere haben nicht ausgelernt, zu wenig gelernt, viele sind auch zu schwächlich, körperlich oder geistig. Mit der Bettelei ernähren sie sich gerade notdürftig.

Jedenfalls ist die Art ihrer Ernährung, die mehr oder weniger den größten Willkürlichkeiten und Schwankungen unterworfen ist, nicht geeignet, die Mehrzahl der Wanderer gesundheitlich besonders widerstandfähig zu machen. Auch das Unterkunftswesen – die Mehrzahl der Wanderer muß auch heute noch in schlechten Herbergen, Ställen, auf Pritschen oder im Stroh übernachten, wohl gar in den dunstigen, übelriechenden Aufenthaltsräumen der Herbergen oder Verpflegungsstationen einen kümmerlichen Schlaf suchen – ist nicht geeignet, das Wandervolk als den Träger von Gesundheit und Kraft erscheinen zu lassen. In was für widrige Zustände habe ich auf meinen Wanderungen sehen müssen! Es kann nicht Zweck dieser Schrift sein, das darzustellen. Konnte ich es doch kaum durchgreifend in meinem Roman »Vagabonden« Berlin 1900. Verlag Bruno Cassirer. tun, der sich nur mit der Schilderung des Landstreicher- und Wanderlebens befaßt.

Tatsächlich ist ein Aufenthalt in vielen der Herbergen nur möglich, wenn der Genuß einer gewissen Quantität Schnaps die Sinne ein wenig abgestumpft hat. Nun will ich und kann ich nicht sagen, daß die Wanderer ausnahmslos Trinker sind. Unter 20 bis 30, mit denen ich durchschnittlich zusammen schlief, war meist nur ein wirklich Betrunkener. Orgien, wie sie oft aus Pennen geschildert werden, wie sie dort jeden Abend sich ereignen sollen, sind in Wirklichkeit sehr selten. Meist fehlt den armen Reisenden doch das Geld dazu – wenn auch unter ihnen sich hier und da einzelne finden, die wirklich jeden Tag schier unerhörte Einnahmen haben, wie so mancher Kaufmann und so mancher Wanderer jüdischen Glaubens. Unter diesen jüdischen Bettlern ist übrigens ziemlich häufig die etwas komische Figur des Vaters zu treffen, der für seine Tochter eine Aussteuer zusammenschnorrt.

Diese Aristokraten des Landstreichertums leiden natürlich weniger unter der Unbill des Wanderns. Für die andern ist jedoch häufig die Wanderzeit wie eine sie langsam aber sicher zermahlende Mühle.

Man betrachte nur ihre Gesundheitsverhältnisse, ihre Gesundheitspflege.

Man betrachte nur ihre Gesundheitsverhältnisse, ihre Gesundheitspflege.

Ich fand überall Einrichtungen in den Herbergen, die nur primitiven Ansprüchen in betreff der Reinlichkeit genügen; aber höhere und wirklich berechtigte Anforderungen darf man nicht stellen. Waschgelegenheiten sind überall vorhanden und werden auch stets benutzt. Ich wenigstens bemerkte unter fast allen Reisekameraden einen einigermaßen ausgeprägten Hang zu mindestens oberflächlicher Reinigung. Mag dies nun gerade im nordwestlichen und westlichen Deutschland mehr der Fall sein, als in andern Landesteilen – es ist jedenfalls eine von mir beobachtete Tatsache. Nur einmal fand ich eine Ausnahme; das war auf dem Marsch von Lübeck nach Hamburg. Kurz vor Oldesloe saß auf der Chaussee ein junger, untersetzter Mann auf einem der Holzblöcke, die man in einiger Entfernung voneinander aufstellt, damit die Wagen nicht eine gerade Linie und so Furchen in die Chaussee fahren können. Der junge Mann saß ruhig in dem durchnässenden kalten Winde und stopfte seine kurze Pfeife. Erst auf meine Aufforderung erhob er sich und ging mit mir zusammen, aber nur bis Oldesloe. Er sprach wenig, war seinem breiten Gange nach Schiffer und hatte sich schon mehrere Tage nicht das Gesicht gewaschen, auf den Händen lag eine ordentliche Schmutzborke und die Haare waren ganz zottelig und wüst.

Es gehört gewiß für viele ein gut Teil Überwindungskraft dazu, in Betten zu schlafen, in denen wahrscheinlich schon oft genug vorher entweder solche Dreckliebhaber, oder Leute mit Krankheiten und Gebresten behaftet, übernachtet haben. Frisch bezogen können die Betten nicht jede Nacht werden. Das läßt der Etat der Herbergen nicht zu. Wie wenig erfüllen sie daher den Zweck, ein vollendetes Werk im Sinne des Galiläers, der Menschlichkeit zu sein, wenn man sie auf ihre Zweckmäßigkeit prüft. Welch eine Ansteckungsgefahr in den Betten, schlechtventilierten Räumen, in denen jede Nacht eine ganze Anzahl verschiedener Personen eingepfercht werden! …

Was nützt da die dürftige, allmorgendliche Gesichts- und Händereinigung? – Dazu trägt jeder Kunde einen Taschenkamm, oft auch ein Stück Seife als gänzlich unentbehrlich mit sich. Bei vielen ist dies mit dem, was sie an Kleidung auf dem Körper tragen, außer einem stets vorhandenen Taschenmesser und verschiedenen Legitimationspapieren das einzige Eigentum. Denn ein Ränzel oder das frühere Felleisen, das man häufig auf zwei Rädern mit einem Stock vor sich herschob, ist gar nicht mehr üblich. Das wird als überflüssig und hindernd betrachtet. Daraus ergibt sich aber, daß auch niemand mehr Wäsche bei sich führt, als er auf dem Leibe hat. Das mag im Sommer gehen, wo jeder Gelegenheit findet, ein Freibad zu nehmen und seine Unterwäsche einer gründlichen Reinigung zu unterziehen, indem er sie im ersten besten Gewässer wäscht und wartet, bis die Sonnenstrahlen sie getrocknet haben. Im Winter jedoch sind die Verhältnisse sehr traurige; allenfalls kann so ein armer Teufel durch ein Geschenk in die Lage versetzt werden, seine schmutzige Wäsche gegen reine einzutauschen, sonst – –

Wo aber derartige Zustände herrschen, ist es selbstverständlich, daß sich Ungeziefer und Hautkrankheiten entwickeln. In den Herbergen wird zwar streng darauf geachtet, daß niemand Ungeziefer an sich hat. Ein verlauster Kerl wird einfach hinausgewiesen. Das veranlaßt viele zu größerer Vorsicht, andererseits aber die Kunden, bei denen schon Ungeziefer vorhanden, dazu, andere Orte wie Herbergen zum Nachtquartier aufzusuchen. Hier sind sie aber noch gefährlicherem ausgesetzt und gehen noch schneller zugrunde.

Bedenkt man dazu, daß die wenigsten dieser Verkommenen imstande sind, sich gehörig zu nähren, so begreift man, daß ein ungeheurer Prozentsatz von ihnen bald vollkommen aufgerieben ist. Wie oft habe ich es angesehen (und auch mitgemacht), daß sich meine Genossen in der Herberge eine Tasse Kaffee für fünf Pfennig und für ebensoviel Brot kauften. Das war die Mittagsmahlzeit, die bis zum Abend vorhalten mußte, wo ihr dann eine zweite, gleichartige folgte. So speisten sogar alte Landstraßen-Veteranen; z. B. in Duisburg ein vierzigjähriger, starkgebauter Mann, der seit vier Jahren außer Stellung war und wegen eines kurzen Armes auch gar keine Aussichten bei den augenblicklichen Verhältnissen hatte, irgendwo unterzukommen. Er kannte gewiß alle Wege und Schliche, »kloppte« schon seit zwei Jahren die Umgegend ab und war, wie er erzählte, trotzdem genötigt, sehr oft derartige Mahlzeiten zu halten. Außer ihm taten von zehn Anwesenden drei das gleiche. Es waren alles ältere, gesetzte Männer, die dann verzweifelt sich ihre Verhältnisse klagten. In der Mühlheimer Herberge erlebte ich folgendes: Ich war zu Mittag in M. angekommen, hatte mich nach der Herberge gefragt und war in das schloßähnliche, im Kirchenstil gebaute Haus eingetreten. Vorn befinden sich Restaurationsräume, in denen Unteroffiziere, Vorarbeiter und Kleinbürger ihre Mahlzeiten einnehmen. Hinter diesen Räumen liegen jenseits des Hausflurs die eigentlichen Herbergsräume. Ein vierfenstriges Zimmer dient als Ess- und Warteraum. In diesem stehen zu beiden Seiten mehrere Tische mit Bänken und Stühlen. Als ich eintrat, waren etwa zehn junge Arbeiter anwesend, die hier ihr Mittag einnahmen. So sauber alles aussah, es machte doch einen beengenden Eindruck auf mich. Nur ungern bestellte ich mir auch eine Mahlzeit bei dem Diakonen, der uns höhnisch barsch behandelte, wie ein Unteroffizier seine Rekruten. Ich bekam für fünfzig Pfennig eine Suppe mit Fleisch, dazu Tunke, ein Tellerchen mit Rotkohl und einen Napf voll Kartoffeln. Die Suppe war sehr dünn, ohne jeden Kraftgehalt, das Fleisch so zäh, daß ich es beim besten Willen nicht zerbeißen konnte, die Tunke schmeckte wie warmes Wasser; Kohl und Kartoffeln waren zwar nicht frisch, aber genießbar. Inzwischen waren die Arbeiter gegangen und neue von der Zunft hereingekommen. Einer setzte sich mir gegenüber und schielte fortwährend auf meinen Teller. Ich sah sein schmales, blutleeres Gesicht förmlich zucken, und da konnte ich nicht mehr essen. Ich schob ihm rasch das noch fast unberührte Essen hinüber; er wehrte ab. Doch als ich mich nach einigen Minuten wieder ihm zudrehte, hatte er alles ganz abgegessen, auch das schlechte Fleisch. Ich konnte mir nun ungefähr denken, wie den der Hunger schon zerrüttet hatte – es war ein Mann mit feinem, sinnenden Gesicht; wahrscheinlich einer von denen, die aus Schamgefühl verhungern. –

Menschen, die gewöhnt sind, regelmäßig zu leben, müssen bei dem Mangel an warmen, ausgiebig nahrhaften Speisen zuerst an Lebenswillen verlieren, vor allem an Betätigungsdrang. Die Ernährung von bloßem Brot, das sie meist nur haben, läßt sie erschlaffen und gleichgültig werden, oder aber sie verfallen dem Schnapsgenuß. Sind sie nur gleichgültig, so werden sie fast ausnahmslos von einer zerstörenden, unheilbaren Krankheit ergriffen. Werden diese Kranken auf der Straße oder in Herbergen aufgefunden, so bringt man sie in ein Spital, wo sie selten wieder hergestellt werden. Ihre körperlichen Kräfte sind schon zu sehr erschöpft, um noch solche Angriffe aushalten zu können.

In den Spitälern werden die Kunden ebenso behandelt, wie die anderen Kranken. Ich lernte einen kennen, der einmal vierzehn Tage in einem Klosterspital zugebracht. Er hatte sich die Füße wundgelaufen und da wurde er von einem Klosterbruder zurückgehalten, als er nach genossenem Mittagsmahl, das stets dreißig Handwerksburschen vom Kloster verabreicht wird, davon humpeln wollte. Man hatte ihn gut behandelt, er sehnte sich aber dennoch hinaus, da er ja hoffte, draußen bald wieder Arbeit zu bekommen.

In einer Berliner Herberge schlief ich neben einem Bäckergesellen, der fortwährend hustete. Ich fragte ihn, ob er denn krank sei.

»Das Schlimmste habe ich schon hinter mir«, meinte er. »Ich war brustkrank, da bin ich vor Weihnachten ins Charlottenburger Krankenhaus. Fünf Wochen war ich drin, gerade in den Feiertagen.«

»Hat man dich denn aufgenommen so ohne Mittel?«

»Das muß man doch – in Berlin ist's ja schwer; aber man hat's auch außerhalb ganz gut. Ich hatte immer sehr feines Essen und täglich ein paar Glas Wein. Da bin ich ganz gut über die gefährlichste Zeit hinweggekommen.«

Nur einer von allen, mit denen ich zusammenkam, wollte gern ins Spital. Das war ein neunzehnjähriger Offenbacher Schriftsetzer, mit dem ich in Lübeck in dem Gasthaus Quartier machte, in dem die meisten Gewerkschaftsmitglieder einzukehren pflegen. Der Offenbacher war auf der Landstraße im Dunkeln gefallen und hatte sich das rechte Bein wundgeschlagen.

Nun, der war noch jung; bei älteren Leuten dagegen war kein Hang vorhanden, sich im Spital aufzufrischen. Ihnen ging die Freiheit über alles, boten sich ihnen auch weiter keine Genüsse als eine Pfeife oder Prise Tabak, oder ab und zu ein Schnaps. Dennoch habe ich unter den Kunden wirkliche Säufer selten gefunden. Ist einer so weit gekommen, daß er trinkt, vergeht ihm meist die notwendige Energie zum Landstreichen, er wird Pennbruder, bleibt in einem Orte, oder mindestens in einem beschränkten Bezirke.

Immerhin: Es gibt genug unter den Wanderern, die fast alle ihre Bettelpfennige in Schnaps anlegen – ganz wie die Pennbrüder der Großstädte, die ja auch nichts weiter sind als eine moderne Art von Landstreichern. Sie haben das Lebensprinzip der Landstreicher: ohne jede Pflicht, ohne Sorge und ohne Kummer das Leben zu verbringen. Sie fragen nicht nach Ehre, nach Stellung, nach glänzender Lebenshaltung. Auch sie stellen den romantischen, fast bewundernswerten Gegensatz zu unserer mit Pflichten und Sorgen überbürdeten bürgerlichen Existenz dar. Es muß unter ihnen wie unter den Landstreichern viele geben, die über das eitle Gebaren der Welt lächeln …

Immerhin: Es gibt genug unter den Wanderern, die fast alle ihre Bettelpfennige in Schnaps anlegen – ganz wie die Pennbrüder der Großstädte, die ja auch nichts weiter sind als eine moderne Art von Landstreichern. Sie haben das Lebensprinzip der Landstreicher: ohne jede Pflicht, ohne Sorge und ohne Kummer das Leben zu verbringen. Sie fragen nicht nach Ehre, nach Stellung, nach glänzender Lebenshaltung. Auch sie stellen den romantischen, fast bewundernswerten Gegensatz zu unserer mit Pflichten und Sorgen überbürdeten bürgerlichen Existenz dar. Es muß unter ihnen wie unter den Landstreichern viele geben, die über das eitle Gebaren der Welt lächeln …

Auf den Straßen sieht man sie selten. Sie haben ihre stillen Winkel, wo sie ungestört ihr glückselig – unglückselig Leben verbringen. Auf einzelnen Plätzen, auf Ruhebänken, in der Nähe berühmter Schnapslokale halten sich wohl einzelne Trupps auf. Sie verschwinden da in der Masse der Menschen, sie sind geborgen durch die Menge.

Aber meist hausen sie dort, wo sie einen gelegentlichen Verdienst finden, wo sie zur Nacht unterkriechen können, ohne Geld dafür ausgeben zu müssen, und wo sie vor jedem spähenden Auge sicher sind.

Viele »pennen« in Möbelwagen. Überhaupt sind die Fuhrhöfe ein beliebter Unterschlupf der Pennbrüder. Da verdienen sie sich ab und zu durch Handreichungen die Erlaubnis, in den Ställen nächtigen zu dürfen. Auch in der Nähe von Steinplätzen und Holzhandlungen halten sie sich gern auf.

Am häufigsten aber leben sie an Hafenplätzen und auf den zahlreichen Terrains der Güterbahnhöfe Berlins. Die vielen Lagerplätze, die Schuppen, die Warenstapel, die vielen Zäune und Bretterbuden, die Kähne – vor allem aber die Schlupfwinkel der Laubenstädte und Bahnviadukte verlocken die Pennbrüder zu ihrem ungebundenen Leben. Diese, einem jeden geordneten Dasein abholden Menschen finden auf den verlorenen Wegen, auf den Güterfeldern und in dem Gewirr der Laubenstädte mit ihren Buden, Zäunen und Gartenbeeten ihr Paradies. Hier sind sie sicher vor der Polizei, hier erwerben sie sich durch kleine Besorgungen, die sie für die Steinkutscher, für Wächter und Arbeiter ausführen, und durch Auflesen der Abfälle ihren geringfügigen Lebensunterhalt, hier feiern sie ihre kümmerlichen Orgien – und hier vergrübeln und verdämmern sie die übrigen Stunden.

Es ist eine merkwürdige Menschensorte. »Alles ist eitel!« meinen sie und schlucken aus der schmierigen Schnapsflasche eine Wonne der Vergessenheit und ihren siebenten Himmel.

Was sie zu solchem antikulturellen Leben geführt?

Hunger und Liebe, Schwäche und Kraft, Verdorbenheit und Größe – bald eins, bald mehreres.

Eins ist jedenfalls sicher: ihre Verkommenheit konnte nicht alle persönlichen Züge verwischen. Und trotz der zerlumpten Kittel, der Stiefel ohne Absätze, der zerbeulten Hüte und der verschwommenen, verschnapsten Gesichter, die fast allen gemeinsam sind, hat doch jeder seine Eigenheiten.

In einer Kutscherkneipe, die in der Nähe eines westlichen Güterbahnhofs liegt, lernte ich einen dieser Männer kennen. Er zeigte mir sein heimliches Lager. Eine Ecke eines Bahnbogens hatte er mit einer alten Tür verrammelt und sich eine schäbige Matratze hineingeschleppt. Stücke von zerfallenen Pferdedecken und Teppichen dienten ihm als Deckbett. In einer zerbeulten Emailleschüssel wusch er sich – was wohl nicht allzuoft vorkam.

Er war Feldwebel gewesen, war aber verabschiedet worden. Es fiel ihm gar nicht ein, zu bestreiten, daß er sich irgendwie vergangen.

»Wat is'n dabei?« meinte er. »Dat is eben menschlich. Jeder vergeht sich mal. Manch eener weeß bloß nich, wie oft er sich gegen de Menschheit vergeht. Menschlichkeit – det kennt er womöglich jar nich –. Un der braucht nich dafor zu büßen – der nich!«

Er versank in starres Nachsinnen …

*

Allerdings darf man sich auch nicht täuschen: wer verzichtet, der ist meist unfähig. Zweifellos gibt es unter den Landstreichern viele Elemente, die minderwertig an Geist und an Körper sind und die darum unser ganzes Mitleid verdienen. Besonders wertvolle und schwerwiegende Untersuchungen hat Dr. Karl Wilmanns geleistet und im Jahre 1904 berichtet. Er stellte bei den Insassen eines süddeutschen Arbeitshauses erbliche Belastung, Imbezillität, Schwächlichkeit, Trunksucht und zahllose früh erworbene oder angeborene Defekte fest. Doch begeht er einen Fehler, wenn er das Landstreichertum nur durch die Brille der Ergebnisse seiner Untersuchung betrachtet. Er untersuchte Arbeitshäusler. Wieviele aber wandern und landstreichen, ohne je ins Arbeitshaus zu kommen! Gerade die Kraftvollen, Klugen, Energischen und Gewitzten wissen das Arbeitshaus zu umgehen – zum mindesten solange das unruhige Leben da draußen sie nicht gebrochen hat. Sie sind die Großen, die unsere Freuden und Leiden nicht besitzen und sich von ihnen nicht unterkriegen lassen.

*

Viel Lebensfreuden kennt der Wandernde nicht. Das Weib ist dem echten, eingefleischten Landstreicher gleichgültig, er ist »darüber hinaus«, während die jüngeren, noch mit dem Leben rechnenden Elemente vor allem auf Regelung ihrer Erwerbsverhältnisse hoffen. Das liegt ihnen näher, als der Umgang mit Frauen. Bei solchen aber, die in der Nähe ihres dreißigsten Jahres sind, herrscht die Neigung, sich einer weiblichen Gefährtin anzuschließen, die in der Kundensprache den schönen Namen »Tippelschickse« führt.

Schwer nur kann man sich ein solches Weib vorstellen: immer nur auf der Wanderschaft, ohne Sehnsucht nach einem geregelten Hausstande, ohne Sehnsucht nach den kleinen, geringfügigen Freuden des seßhaften Lebens. Es gibt wohl viele Frauen, die, gezwungen durch Veranlagung oder Belastung, unter dem Druck verkehrter Erziehung oder wirtschaftlicher Verhältnisse sich dem ruhelosen Leben der Straßenmädchen hingeben. Aber dann sind sie doch noch immer von einer berechnenden Leidenschaft beherrscht: soviel Luxus wie nur möglich mit ihren gefälligen Leistungen einzuheimsen. Alle streben nach den Genüssen, die allgemein begehrt sind, die besonders hoch im Preise stehen. Warum aber wird ein Weib Landstreicherin? Mangel an körperlichem Reiz kann der Grund nicht sein; denn so groß ist auf dem Liebesmarkte die Nachfrage, daß selbst die Häßlichsten Käufer finden. Auch nicht ein feineres Sittlichkeitsgefühl. Wenn die Landstreicherin zwar nicht in jeder Nacht mehreren Männern angehört, wenn sie auch mit einem Manne oft Wochen und Monate zusammenbleibt: ist der aber mal eingesperrt, hat sie bald einen andern Scheeks. Und allzu spröde ist sie nie. In Herbergen und Gasthöfen ist sie nicht selten Dienstpersonen gefällig, um ihrem landstreichenden Begleiter das Leben zu erleichtern.

Also der Ekel vor dem Dirnentum hat sie nicht auf die Landstraße getrieben. Eher könnte man bei mancher Tippelschickse annehmen, sie sei wegen ihrer Unfähigkeit, aus ihrem Geschlecht Kapital zu schlagen, in die Tippelei geraten. Denn das kennzeichnet die meisten Tippelschicksen; sie geben sich dem Landstreicher ohne Entgelt hin. Ja, sie betrachten es sogar als eine Tat, die eines ausreichenden Dankes bedarf, wenn sich ein Mann ihnen widmet. Sie gehen für ihn betteln, sie teilen alles mit ihm, was sie mit List und mit Aufbietung aller Kräfte, alles Scharfsinns zusammen gefochten haben. Nicht einmal zu gleichen Teilen zerlegen sie die Beute; das Beste, die fettesten Bissen, die größten Wurststücke und das ganze Geld bekommt der Scheeks, ihr Begleiter. Das mag in den Besonderheiten allen weiblichen Wesens begründet sein. So groß und bedeutsam und rührend wie bei den wandernden Leuten tritt es aber selten hervor. Freilich, kein Handwerksbursche will gern von solcher Bettlerin ausgehalten sein. Nicht etwa, weil er zu stolz ist, sich von deren Gaben zu mästen. Es gibt genug Landstreicher, die gern eine Frau für sich sorgen lassen würden – wenn es nur nicht mit großen Gefahren verknüpft wäre.

Wie sehr selbst alte, erfahrene »Kunden« sich vor Schicksen hüten, erfuhr ich einst in einer Duisburger Herberge. In dem mäßig großen Zimmer saßen an einem Herbstnachmittag außer mir noch fünf Kunden um den eisernen Ofen. Unter ihnen war ein kräftig gewachsener Mann, der, weil ihm ein Arm fehlte, schon lange auf der Landstraße lebte. Sie hatten einander ihr Leid geklagt. Den nächsten Gesprächsstoff gaben die Tippelschicksen. Der Einarmige erzählte, daß er am vorhergehenden Abende sechs dieser Weiber in der Krefelder Herberge getroffen habe. Noch ziemlich frische, junge Dinger. Eine, ein helles blondes Mädel, habe ihm den Vorschlag gemacht, mit ihm zusammen zu gehen. Er sei aber nicht darauf eingegangen. »Na, ja, wenn man mit so'n Weib geht, hat man gleich für zwei aufzupassen. Die machen einem bloß Scherereien. Wenn der Spitzkopp (Gendarm) die sieht, hat er Witterung, und man ist geliefert. Was unsereins schon nach den Frauenzimmern fragt! War ja 'n ganz hübsches Mädel, aber … ach!« Er bewegte heftig seinen Armstumpf auf und nieder und nahm mit der linken Hand eine Prise, die ihm ein ehemaliger Bäckermeister als Zeichen der Zustimmung reichte. Keiner widersprach. Alle sanken in dumpfes Brüten, wie es oft vorkommt, wenn Landstreicher von dem »Landdragoner« sprechen.

Neben dieser Furcht vor dem »Verschüttgehen«, wie die Landstreicher die Verhaftung nennen, warnen aber noch andere Dinge vor dem Wandern mit einer Tippelschickse. Besonders die Gewißheit, daß sie nie wieder von der Landstraße fortkommen, wenn sie sich einer weiblichen Kundin angeschlossen, sich mit ihr »verheiratet« haben. Die Kunden fühlen und wissen ganz genau, wie diese Weiber sie herabziehen; sie kennen deren grenzenlose Verkommenheit.

Was ein Kunde nie tun würde: eine Tippelschickse verrät ihren Kameraden aus Rache. Diese Rachsucht ist natürlich aus schlechter Behandlung entstanden, die sie vom Scheeks zu erdulden hatte. Aber man muß wissen, wie ein Verhältnis zwischen Landstreicherin und Landstreicher aussieht, um solchen Verrat in seiner ganzen Niedrigkeit zu begreifen.

Gewöhnlich werden die Landstreicherehen in Schicksenpennen geschlossen. Irgend ein Kunde, der des ewigen, nicht recht erfolgreichen Fechtens überdrüssig ist, sucht die Schicksenpenne auf. Ein Freund vermittelt die Bekanntschaft zwischen ihm und einer Schickse, die gerade keinen Mann hat. Der Vorige mußte vielleicht ins Krankenhaus; oder er ist aufgegriffen worden; oder sie haben einander am bestimmten Stelldichein verfehlt – sie ist eben Witwe. Und hat die Braut ein paar Kinder, so ist sie um so begehrenswerter. Denn Kinder erleichtern das schwierige und kunstvolle Geschäft des Fechtens ganz wesentlich.

Standesamt oder ähnliche Formalitäten verachten die Landstreicher. Auch kennen brauchen sie einander nicht erst lange zu lernen. Die Landstreicherliebe ist meist auf den ersten Blick da. Die Hochzeit wird sofort gefeiert. Die Braut fragt nicht nach den Einkünften des Gatten, nach Rang oder Stellung. Häufiger erkundigt sich der Ehemann nach den Vermögensverhältnissen seiner Frau – ganz wie in den besten Kreisen.

Es kommt natürlich auch vor, daß eine Schickse ihrem Gatten mit einem anderen, ihr begehrenswerter Erscheinenden durchbrennt. Manchmal werden die Ehen auch im Chausseegraben geschlossen, wo der eine die andere rastend fand, als er vorüberziehen wollte.

Wie der Mann häufig, wenn er von der Frau abhängig ist, sich durch brutale Behandlung sein Übergewicht zu erobern und zu erhalten strebt, so auch der Scheeks. Schläge sollen die Treue sichern, Schläge reizen auch die Sinne der Schickse. Doch findet man auch hier zarte Verhältnisse. Der Mann ist dankbar für weibliche Fürsorge und er hält eifrig die Pflicht, vor den von der bettelnden Tippelschickse betretenen Dörfern nach der vielleicht nahenden Gendarmen-Streifwache auszuspähen. Die Schickse ist selig, einen solchen tüchtigen, ruhigen und anhänglichen Mann zu besitzen, einen Mann, auf dessen Treue sie bauen darf.

Ein solches zufriedenes Paar traf ich vor Jahren an der mecklenburgischen Grenze bei Perleberg. Sie hatten ihr ganzes Besitztum in einer Kiste bei sich, die sie abwechselnd trugen. Das etwa sechsundzwanzigjährige Frauenzimmer erzählte mir, sie sei aus Westpreußen nach Berlin gekommen und habe sich als Packerin ernährt, dann sei sie krank geworden. Als sie aus dem Krankenhause kam, habe sie so unansehnlich ausgesehen, daß niemand sie ins Geschäft nehmen wollte. Schließlich mußte sie ins Asyl gehen und in dessen Nähe habe sie ihren Mann kennen gelernt. Auf seinen Rat hatten sich beide dann auf die Strümpfe gemacht: »Vielleicht haben wir unterwegs mehr Glück!«

Sie wollten nach Mecklenburg hinein. Der erfahrene Kunde leitete sie ganz gut. Sie hatten sich in ihre Laufbahn schon so eingelebt, daß sie trieb, nach dem gesegneten, für Tippelschicksen ergiebigen Obotritenlande zu kommen. Der Scheeks, ein Tapezierer, hatte sie wegen seines stillen, alle Schliche kennenden Wesens ganz in seiner Gewalt.

Sie hatte sich manche gute Eigenschaft aus früherer Zeit bewahrt. Den Mann und sich selbst hielt sie sauber. Ihre Kleidung war vielfach geflickt, aber nirgends zerrissen. Nur durch Unglück schien sie zu diesem elenden Wanderleben genötigt, während alle anderen Tippelschicksen, die ich sonst kennen lernte, die ausgeprägteste Faulheit und Unfähigkeit, die Furcht vor der Sittenpolizei und die nicht zu bezwingende Leidenschaft zum Wandern auf die Landstraße getrieben hatte. Es war auch die einzige, die aus dem Großstadtleben hinaus auf Wanderschaft gekommen war. Die meisten Tippelschicksen sind ehemalige Dienstmädchen, die den Bauern wegen zu schlechter Behandlung und zu dürftiger Kost weggelaufen sind; natürlich kamen manchmal Faulheit und Liederlichkeit hinzu. Manches entlaufene Dienstmädchen geriet in die Tippelei, weil es auf dem Wege zur nächsten Stadt, wo vielleicht ein anständiges Unterkommen zu finden war, einem schlechten Kerl in die Hände fiel. In der Umgegend von Halle stieß ich auf zwei Tippelbrüder, die sich's mit einem jungen Frauenzimmer hinter einem Buschwerk bequem gemacht hatten. Heimlich erzählten sie mir, sie hätten das Mädchen in der Nähe von Brandenburg getroffen. Sie seien drei Kunden. Während einer die notwendige Pickelei (Essen) heranschaffe, hielten sie das Mädel fest. Später, in Frankfurt an der Oder, kam der eine dieser Tippelbrüder morgens in die Herberge zur Heimat. Er hatte plattgemacht (im Freien geschlafen) und erzählte, während er sich aufwärmte, mit Behagen: »Ja, die Kleine! … Bis Berlin haben wir se mitgeschleift. Es war 'ne feine Kiste, – wir so zu vieren, aber dann, in Berlin, haben wir se verloren!« In seinem verschmitzt lächelnden Gesichte las ich, daß sie das Mädchen mit Absicht in der großen Stadt verloren hatten.

Dieses Mädchen schien aus einer sächsischen Industriegegend zu stammen. Im allgemeinen gehen Fabrikarbeiterinnen sehr selten auf die Walze. Wo aber die Prostitution nichts Rechtes einbringt, im Erzgebirge, in den Weberdistrikten des Eulengebirges und ähnlichen armen Bezirken, kann man oft größere Gruppen wandernder Mädchen finden. Solche weibliche »Kunden« schließen sich besonders gern Leiermännern an. Von diesen hausierenden Musikern werden sie auch gern mitgenommen, da sich ein Paar oft besser steht als ein einzelner Drehorgelspieler. Während der Mann vor den Häusern und Gehöften, auf den Märkten und an den Wegen spielt, kann seine Gefährtin leicht das Doppelte und Dreifache von dem, was ihm zugeworfen werden würde, durch ihr persönliches Bitten ersammeln.

Hinter Schwerin ging ich mit einem solchen Paare. Der alte Leiermann gab die Begleiterin für sein Pflegekind aus. Das stimmte nicht. Sie lebten miteinander wie Mann und Frau. Und nur, um dem Mädchen die Gefälligkeiten, die sie bereitwillig in den Gasthöfen und Herbergen dem männlichen Dienstpersonal erwies, zu erleichtern, nannten sie sich Vater und Tochter.