|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

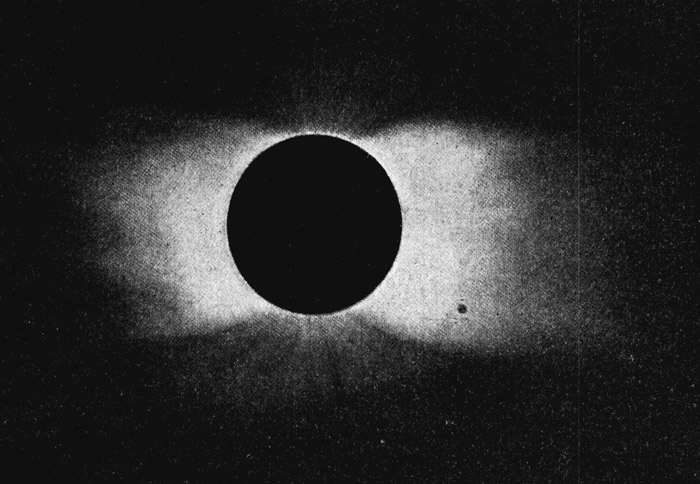

Sonnencorona während einer totalen Finsternis.

Es muß doch Frühling werden.« Jede Menschenbrust empfindet das in jeder Wintersnot. Es kann nicht aufhören Tag und Nacht, Sommer und Winter; es muß ein ewiges Kreisen sein von Aufgang zu Untergang und immer wieder zu neuer Auferstehung. Und wenn es dann sproßt und blüht im neuen Frühling, dann erstehen aus der dunklen Erde, aus Luft und Wasser Millionen Wesenheiten, wie hervorgezaubert aus dem Nichts. Als wollte sich nun alles neu beleben, so zwingt das unscheinbare Samenkorn das tote Erdreich ringsumher, sich mit ihm zu vereinigen, um mitzusprossen, mitzublühen und für das eine Samenkorn deren Tausende mitzuerzeugen. Wieviel Millionen wunderbar organisierter lebendiger Welten entstehen in jedem neuen Frühling wieder, nachdem der Winter mit eisiger Faust Millionen erwürgt hatte!

Wird es wirklich immer so sein? In einem früheren Bändchen dieser Sammlung habe ich gezeigt, wie die Welten einst untergehen, und wie auch auf unserer Erde einstmals Tag und Nacht, Sommer und Winter aufhören müssen. Aber wie für unzählbare allerkleinste Lebewesen, deren Dasein nur nach Stunden oder Minuten zählt, ein einziger Tageskreislauf einer ganzen Weltschöpfungsperiode entspricht, hinter und vor der ewige Nacht und Regungslosigkeit zu liegen scheint, so dürfen wir wohl vermuten, daß zwischen der Entstehung und dem Untergang der Welt, wie wir sie kennen, auch nur ein Tag eines größeren Kreislaufes liegt, von dem wir Infusionstierchen auf dieser Erdkugel ebensowenig etwas wissen können, und daß also Tag und Nacht, Sommer und Winter in weiterem Sinne doch nicht aufhören, wenn wir auf immer höhere Stufen der Weltentwicklung emporsteigen.

Die Entstehung einer Welt ist nur wie ein neuer Frühling, der in die Materie ausgelebter Weltsysteme mit erneutem Schöpfungsdrange eingreift, der Welten sprossen und aufblühen läßt, wie wir es entzückt hier rings um uns her in unserer schönen Erdennatur wahrnehmen.

Da fragt es sich nun, wenn wir die Entstehung einer Welt mit unsern geistigen Augen verfolgen wollen, wo unsere Betrachtungen den Anfang zu machen haben. Unser Erdenfrühling ist eine ungeheure Weltenschöpfung. Man stelle es sich nur vor, daß jedes Molekül, das sich in jedem aufstrebenden Keime an das andere setzt, ein Weltsystem von Atomen ist, komplizierter in seinem Aufbau und seinen Bewegungen wie unser ganzes Sonnensystem. Das alles formt sich, von unsichtbaren Kräften getrieben, aus den toten, einfach zusammengesetzten Stoffen des Erdbodens und bildet wunderbare Organisationen. Unergründliche Geheimnisse schließen diese Weltenschöpfungen der lebendigen Natur in sich.

Aber wir verstehen unter einer Welt die viel rohere Zusammenfügung von Materie, die unsere Erdkugel, das Sonnensystem oder schließlich jene uns bekannte größte Ansammlung von Welten zusammensetzt, welche wir als System der Milchstraße in der Folge noch näher kennen lernen werden. Wie also sind diese Welten entstanden? Das ist die Frage, welche wir in dieser Schrift beantworten wollen.

Entstanden – woraus? Aus dem Nichts kann nichts entstehen. Die Materie der Welt müssen wir als vorhanden annehmen seit aller Ewigkeit; nur stellen wir uns vor, daß sie zu Anfang in einem völlig chaotischen Zustande war, ohne alle Organisation, so daß jedes Materieteilchen ohne allen Zusammenhang mit seiner Umgebung war, sich unabhängig von jedem andern im wirkungslosen leeren Raume bewegte. Dieser Zustand stellt dann die denkbar unterste Stufe einer Weltentwicklung dar, wo diese sich zugleich berührt mit der letzten Phase jener anderen Hälfte eines Weltenkreislaufes, der zum Untergange führt. Ein mächtiger Zusammenstoß zweier ausgelebter Welten muß einmal alle Organisation ihrer Materie auseinandergerissen haben, so daß selbst die Atomsysteme des Chemikers in die allerletzten Uratome zerfielen. Das plötzliche Aufleuchten des neuen Sternes im Perseus, das wir im Februar 1901 beobachteten, gab uns ein Beispiel dafür. Dort waren zwei oder mehr dunkle Weltkörper mit einer Geschwindigkeit von etwa 1000 Kilometer in der Sekunde aufeinandergestoßen, und darauf ging eine leuchtende Nebelmaterie von dem Mittelpunkte des Zusammenstoßes aus, die sich mit Lichtgeschwindigkeit spiralförmig im Raume verbreitete. Nur die geheimnisvollen Vorgänge, die wir vom Radium ausgehen sehen, geben eine Erklärung für jene Erscheinung in den fernsten Himmelsräumen, wo sich im Laufe weniger Monate ein Gebiet mit Materie in ihrer allerfeinsten Verteilung wieder angefüllt hatte, das dasjenige unseres Sonnensystems mindestens um das 150fache an Ausdehnung übertrifft. Vom Radium gehen gleichfalls allerkleinste Materieteilchen mit Lichtgeschwindigkeit aus, die sogenannten Elektronen, die ohne Zusammenhang miteinander in den Raum hinausschwirren und, wäre nur das Radium in genügenden Mengen vorhanden, ebenso einen leuchtenden Nebel bilden würden, wie er um jenen neuen Stern entstand.

Wir dürfen also zum mindesten vermuten, daß die Uratome oder Elektronen, die den Raum um jenen Stern, wenn auch in ungemein dünner Verteilung, erfüllten, wirklich die allereinfachsten Bausteine sind, aus denen sich die Welt der chemischen Atome und Moleküle sowohl, wie schließlich auch die der Himmelskörper aufgebaut haben muß. Hier haben wir also jene unterste Stufe vor uns, bei der unsere Betrachtungen anheben sollen.

Wir nehmen an, daß jene Welt, welche sich so in ihren Urzustand aufgelöst hat, einstmals bessere Tage sah, ehe sie diesem Untergange verfiel. Wie kann es nun wohl kommen, daß dieselben Naturkräfte dieselbe Materie, welche sie langsam oder plötzlich der Zerstörung entgegenführten, von diesem Augenblicke an wieder zu neuem Leben emporheben? Wie kann das Weltgeschehen sich in seiner Richtung so völlig umkehren? Die Erscheinungen des irdischen Lebens, wie verschieden sie auch äußerlich von jenen Weltvorgängen sind, geben uns eine zutreffende Antwort auf diese Frage. Unsere Körper gehen nach dem Höhepunkte ihrer Entwicklung, eben wie alles Geschaffene, einer langsamen Auflösung entgegen. Allein, aus sich selbst heraus hätten sie niemals die Kraft, ihr Geschlecht zu erhalten. Es würde mit allen unaufhaltsam abwärts gehen, wenn nicht ein unwiderstehlicher Drang je zwei dieser Wesenheiten zusammenführt. Im Augenblicke ihrer Verschmelzung beginnen Teile der verbundenen Wesenheiten ihre Entwicklungsrichtung im aufsteigenden Sinne zu ändern. Ein neuer Organismus keimt und wächst in einem andern, der seinerseits nicht mehr im Wachstum war. Die allgewaltige Liebe ist es, die die Welt des Lebens schafft; aber auch in der sogenannten toten Natur sind die schaffenden Kräfte jener Liebe vergleichbar. Millionen von Weltkörpern eilen scheinbar ziellos durch den Raum. Wir sehen sie am Himmel ihre Straße ziehen nach allen Richtungen, soweit sie als Sonnen uns überhaupt sichtbar werden können. Andere Millionen werden längst erloschen sein, aber ihren Weg weitergehen durch die Leere und Dunkelheit des Weltraumes, scheinbar ohne Regel und Gesetz, ohne Bestimmung. Sie haben sich, soviel wir sehen, keiner besonderen Gruppe von Welten angeschlossen, wenn wir auch annehmen müssen, daß sie dem allergrößten System der Milchstraße mitangehören. Niemals könnte aus ihnen selbst heraus ein Impuls entstehen, der sie einem neuen Aufschwunge entgegenführte. Sie müssen, von einem unbestimmten Drange getrieben, in den Welträumen ihresgleichen suchen. Und finden sich dann zwei solche ebenbürtige Weltenwesenheiten und durchdringen sich in wildem Werdedrange, dann durchglüht es übermächtig ihre Körper, und ein neues Weltwesen, zusammengesetzt aus Myriaden Weltkeimen, die von den älteren dabei ausgeschleudert wurden, befruchtet aufs neue den leeren Raum: Ein neuer Stern flammt auf.

Am Himmel kommen solche Ereignisse nur selten vor, aber auch nur die allergrößten werden auffällig in unsern Gesichtskreis treten. Die beiden großartigsten Erscheinungen der Art ereigneten sich 1572 und 1901. Die erste dieser Erscheinungen war der Tychonische Stern, die letztere jener vorerwähnte neue Stern im Perseus. Aber seit man den Himmel durch häufig wiederholte photographische Aufnahmen genauer zu kontrollieren imstande ist, bemerkt man immer häufiger unter der millionenfachen Schar von Sternen einen, der auf älteren Platten nicht aufzufinden ist, der also inzwischen neu geboren sein mußte. Auffällig ist es dabei, daß gerade in den Gebieten des Weltraumes, wo die Sterne sich bereits am dichtesten zusammendrängen, die meisten neuen Sterne erscheinen. Hier können sie sich ja auch am leichtesten finden zu dem gewaltigen Akte der Welterneuerung. Das ist also nicht merkwürdiger, als daß es da die meisten Geburten geben muß, wo die Volksdichtigkeit am größten ist.

Nicht nur bei dem neuen Stern im Perseus, sondern auch bei dem 1892 im Sternbilde des Fuhrmann erschienenen sah man um den neuaufgetauchten Lichtpunkt sich einen leuchtenden Nebel verbreiten, aber nur bei erstgenanntem konnte man die ungeheuere Geschwindigkeit bestimmen, mit der diese Ausbreitung stattfand. Diese Schnelligkeit war es, welche zu der Vermutung führte, daß der ausgeschleuderte Stoff Radium oder vielmehr seine Emanation sei. Ich kann es mir hierbei nicht versagen, einen Gedanken zu wiederholen, den ich schon einmal anderswo ausgesprochen habe. Das Radium gehört bekanntlich zu den schwersten Stoffen, die wir kennen. Deshalb und auch noch aus andern Gründen ist es sehr wahrscheinlich, daß die Erde und die andern Himmelskörper von diesem wunderbaren Stoffe in ihrem Innern größere Mengen beherbergen. Hier mag er sich erst unter dem ungeheuern Drucke, der dort herrscht, im Laufe der Jahrmillionen bilden. Wenn nun zwei Weltkörper zusammenstoßen und sich gegenseitig zertrümmern, so ist es, als wenn im Frühling eine dicht mit Samenkörnern gefüllte Fruchtkapsel zerspringt, die den langen Winter überdauerte und nun die Keime rings um sich her ausstreut, aus denen neues Leben aufblühen wird.

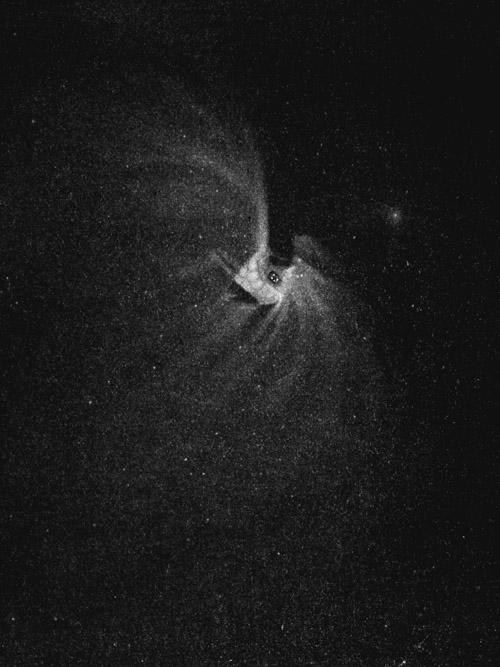

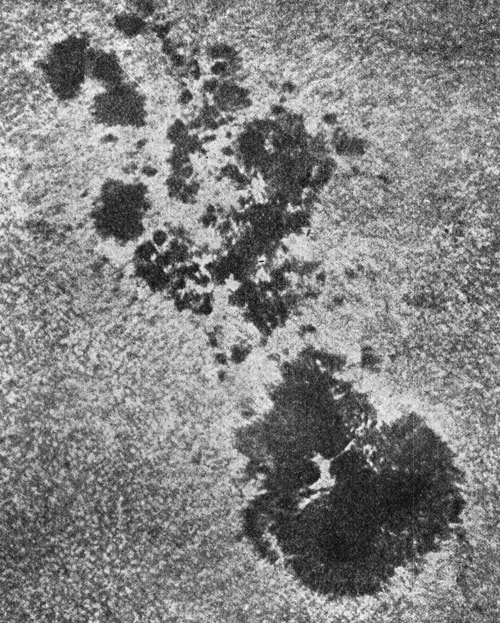

Der Orionnebel. Nach einer auf der Sternwarte in Washington hergestellten Zeichnung.

Solcher Nebelgebilde, wie sie sich um jene neuen Sterne ausbreiteten, gibt es eine große Zahl am Himmel; sie erscheinen uns unveränderlich. Aber man muß dabei wohl bedenken, daß uns unermeßlich große Räume von ihnen trennen, so daß Bewegungen, die mit der ungeheuern Lichtgeschwindigkeit von 300 000 Kilometer in der Sekunde stattfinden, im Falle des Nebels um den neuen Stern im Perseus uns nur noch so klein erscheinen, daß selbst auf den bereits vergrößerten Photogrammen der Weg, welchen das Licht in Monaten zurücklegt, nur wenige Millimeter ausmacht. In jenen permanenten Nebeln mag deshalb die Materie immer noch mit sehr großen Geschwindigkeiten, von Hunderten von Kilometern, durcheinanderwirbeln, ohne daß wir in der kurzen Zeit, in der wir das Aussehen dieser Gebilde durch die empfindliche Platte sicher festgelegt haben, davon etwas bemerken könnten. Aber dieses Aussehen allein beweist in sehr vielen Fällen, daß sie ganz ähnlichen Katastrophen ihr Dasein und ihre Form verdanken, wie wir sie beim Aufleuchten jener neuen Sterne sozusagen vor Augen sahen. Das größte Gebilde dieser Art, das wir am Himmel kennen, der Orionnebel, hierneben abgebildet, ist in dieser Hinsicht besonders interessant. Wir sehen, wie hier der leuchtende Stoff wild durcheinandergewirbelt worden ist, und doch wieder, wie er eine gewisse Ordnung zeigt, die deutlich etwas von einer Katastrophe verrät, durch welche diese Verteilung der Materie verursacht wurde. Von oben her dringt ein dunkler Raum in die Nebelmasse, die nach ihm hin recht scharf begrenzt ist. Vor dem dunklen Raume, den man das Löwenmaul genannt hat, ist im Innern des Nebels die Materie besonders stark verdichtet, als ob sie hier durch einen eindringenden Körper zusammengeschoben worden wäre. In der Tat sehen wir hier gerade eine Ansammlung kleiner Sterne, welche wohl diese Eindringlinge gewesen sein könnten. Um das Löwenmaul herum gruppiert sich nun die übrige Materie, als flammte sie von hier aus in den Weltenraum hinaus. Setzen wir einmal den Fall, wir hätten eine Wolke von Tabaksdampf in die Luft geblasen und ließen nun, nachdem der Dampf einigermaßen zur Ruhe gekommen, einen kurzen Luftstoß auf einen Teil der Wolke wirken, dann würde diese Lücke des Löwenmauls entstehen und zugleich die übrige Dampfmasse um sie herum in aufwirbelnde Bewegung geraten. In der Tat hat nun die Photographie gezeigt, daß von dem eigentlichen Orionnebel noch ein äußerst schwacher, spiralig gewundener Nebelstreif ausgeht, der in ungeheuerer Windung das ganze Sternbild des Orion einnimmt. Man kann es sich kaum anders vorstellen, als daß wirklich eine Stoßwirkung diese Wirbelbewegung hervorgerufen habe.

Spiralnebel in den Jagdhunden.

Photographische Aufnahme der Yerkes-Sternwarte.

Derartige spiraligen Gebilde, die sich noch viel deutlicher als solche darstellen, trifft man am Himmel noch in ziemlicher Anzahl an, namentlich seit die photographische Platte immer tiefer in seine Geheimnisse eindringt und, bei vielstündiger Belichtungszeit, mehr Einzelheiten in diesen mattschimmernden Lichtwolken entdeckt, als die riesigen Fernrohre dem Auge jemals direkt zu zeigen vermöchten.

Der berühmteste unter diesen Spiralnebeln ist der in den Jagdhunden, welchen die obige Abbildung nach einem Photogramm der Yerkes-Sternwarte bei Chicago darstellt. Man sieht hier am Ende der Spirale einen Nebelballen, von dem man wohl annehmen könnte, daß sein einstmaliges Eindringen die Ursache der wirbelnden Bewegung gewesen sei.

Nebel in der Andromeda.

Photographische Aufnahme der Yerkes-Sternwarte.

Natürlich sehen wir nicht alle diese Objekte gerade in der Fläche ihrer größten Ausdehnung, sondern oft nur in starken Verkürzungen. So erscheint uns zum Beispiel der hier weiter abgebildete große Nebel in der Andromeda, dessen spiralige Natur man erst auf den Photogrammen erkannte, als flache Linse, die man in der Richtung ihrer Kante von uns aus beobachtet, und man sieht verkürzt, wie hier mehrere Windungen der Nebelmasse ineinander liegen. Auch hier schwebt ein Nebelballen etwas außerhalb der Windungen.

Nach all diesem können wir es wohl kaum bezweifeln, daß der erste Impuls zu jener kreisenden Bewegung von Weltmassen, die wir später sich zu Sonnensystemen zusammenballen sehen, ein Zusammenstoß zweier Weltkörper oder Nebelmassen oder Ansammlungen von Materie in ihren verschiedensten Aggregatzuständen gewesen ist.

Auch bei dem Nebel um den neuen Stern im Perseus zeigte die Bewegung der ausgeschleuderten Lichtknoten eine spiralige Natur. In ihm steht offenbar ein Weltkörper-Embryo vor uns, von dessen allererster Empfängnis wir Zeugen waren. Wie schade, daß wir so kurzlebig sind und der Entwicklung dieses neuen Weltwesens nicht weiter zuschauen können; denn es werden nun wohl Hunderttausende von Jahren vergehen, bis sich neue Stufen seines Wachstums zeigen.

Was aber in dieser Hinsicht an einem Weltwesen nicht zu beobachten ist, läßt sich an einer ganzen Reihe derselben, die wir am Himmel wahrnehmen, verfolgen, indem wir die einzelnen Objekte nach ihren Entwicklungsstufen ordnen. Es ist deswegen schon wiederholt der Vergleich gemacht, daß wir doch die Entwicklung des Hühnchens vom Ei bis zum ausgebildeten, fortpflanzungsfähigen Tier ebensogut aus den gleichzeitig auf dem Hühnerhofe vorhandenen Altersstufen studieren können, als wenn wir ein und dasselbe Hühnchen im Laufe der Zeit in seinen verschiedenen Erscheinungen beobachten.

Wir finden nun am Himmel in der Tat alle Entwicklungsstufen vertreten, die von jenen ersten allerfeinsten Verteilungen der Materie, wie sie zuerst der Nebel um den Stern im Perseus zeigte, bis zu fertigen Sternen- und Sonnensystemen führen. Wir wollen sie nach und nach Revue passieren lassen, doch so, daß wir die Notwendigkeit ihrer Entwicklung auf diesem Wege aus den uns bekannten Kräften und Zuständen in der Natur erkennen.

Da müssen wir abermals zurückkehren zu jenem allerersten Stadium der Weltbildung, welches uns die immer wieder als klassisches Beispiel herangezogene »Nova Persei« vor Augen stellt. Wir wollen uns dabei, wie hypothetisch es auch sei, auf den vorhin angenommenen Standpunkt stellen, die Materie habe sich wirklich dort in ihren allertiefsten Urzustand, den der Uratome, der »Elektronen«, zurückverwandelt, denn dies gibt uns Gelegenheit, die Entstehung einer Welt in unserer Vorstellung wirklich auch von ihren allerersten Anfängen zu verfolgen, während in Wirklichkeit wohl viele untergehende Welten nicht völlig wieder zu diesem Urzustand zurückgekehrt sind, wenn sie den Impuls zu einem neuen Aufschwung erhalten.

Wo nehmen wir nun die Naturkräfte her, welche diese völlig chaotisch durcheinanderschwirrenden, ganz und gar frei gewordenen Atome neu gruppieren bis hinauf zu den wunderbaren Organisationen, die unsere blühende Welt aufbauen? Nach einem Weltuntergang der beschriebenen Art haben wir nur noch jene allerkleinsten Bausteine, die Uratome, zur Verfügung, die wir mit ungeheuren Geschwindigkeiten geradlinig und gleichmäßig schnell den Raum durcheilen sehen. Es ist die Aufgabe der Naturwissenschaften, aus jenen einfachsten Eigenschaften der Uratome diesen gewaltigen Aufbau verstehen zu lernen. Wie weit sind wir noch davon entfernt! Aber gerade in dieser Welt der Atome, von der wir emporschreiten müssen zu der der Himmelskörper, wenn wir ihre Entstehung und Organisation recht begreifen wollen, beginnt es in jüngerer Zeit sich vor unsern erstaunten Augen zu klären, immer deutlicher sehen wir, wie bis in dieses allerfeinste Gefüge der Materie hinein dieselbe große allgemeine Ordnung herrscht, die auch die gewaltigen Weltkörper zusammenhält, daß wir die Welt der Atome an der der Himmelskörper verstehen lernen können und umgekehrt erkennen, wie Sonnen in dieser Einheit wieder zu Atomen werden. Indem wir den Aufbau der Atomwelten verfolgen, lernen wir auch den der Himmelskörper kennen. Wir wollen deshalb wenigstens einen kurzen Überblick der Organisation dieser Atomwelt widmen, wie sie sich der modernen Forschung darstellt.

Es hat sich gezeigt, daß die Körper, welche der Chemiker und Physiker Atome oder gar Moleküle nennt, bereits sehr komplizierte Weltsysteme sein müssen. Früher zwar hatte man die chemischen Atome als etwas Unteilbares angesehen, wie es ja auch ihr Name besagt. Für unsere derzeitigen experimentellen Mittel sind auch die chemischen Atome wirklich nicht in noch kleinere Teile zu zerlegen. Aber das Verhältnis ihrer Gewichte, welches man sehr genau bestimmen konnte, verriet deutlich einen systematischen Aufbau der Atome der verschiedenen Elemente. Diese Atomgewichte steigern sich nämlich stufenweise in ganzen Zahlen, sodaß man hieraus schon vermuten mußte, die Atome bauten sich derart aus einem Uratom auf, daß sich von diesen immer eine bestimmte Anzahl zusammenfügte, um ein Atom eines bestimmten Elementes zu bilden. Man hätte sich zum Beispiel denken können (wenngleich die Sache sicher nicht so einfach liegt), daß das Atom des Heliums genau aus vier Atomen Wasserstoff aufgebaut sei, weil ersteres gerade viermal schwerer ist als letzteres, oder daß ein Schwefelatom aus zwei Sauerstoffatomen besteht, die für uns unzertrennlich zusammengefügt sind, denn Schwefel ist eben genau noch einmal so schwer wie Sauerstoff. Ähnliche Beziehungen herrschen auch unter den Atomgewichten aller anderen chemischen Elemente, und es zeigt sich, daß von diesen Atomgewichten alle ihre chemischen und physikalischen Eigenschaften abhängen. Allein nur dieses Atomgewicht und die Gruppierung der Atome bestimmt alle Eigenschaften der Materie. Ein doppelt so schweres Atom ist auch doppelt so träge in seinen chemischen Wirkungen, wenn die Gruppierung dieselbe ist. Kurz, es wird immer wahrscheinlicher, daß wir alle physikalischen und chemischen Erscheinungen, also schließlich die ganze Welt in unserer näheren Umgebung, nur durch Zusammenfügen von Uratomen zu immer größeren und verschiedenartigeren Gruppen einmal zu erklären vermögen werden.

Wir würden also die Welt der Atome mit allen ihren Eigenschaften nur dadurch entstanden denken können, daß sich die Uratome mannigfaltig zusammenfinden. Wie dies geschehen kann, würden wir auch unschwer begreifen. Wir haben ja gesehen, wie diese kleinsten Materieteilchen nach dem letzten Weltuntergange chaotisch durcheinanderfliegen. Dabei muß es doch geschehen, daß hier und da einmal zwei von ihnen derart zusammentreffen, daß sie ganz oder doch nahezu zusammenbleiben müssen. Es entsteht dann aus dem Urstoff schon ein zusammengesetzter, zweiatomiger Körper mit anderen Eigenschaften; solche Körper können dann abermals zusammenstoßen oder sich für uns unzertrennlich verbinden zu einer Gruppe, die aus vier Uratomen besteht und so fort bis zu den schwersten Atomen hinauf, die wir kennen. Das leichteste chemische Atom aber, das des Wasserstoffs, ist nach dieser Voraussetzung bereits mindestens aus 2000 jener Uratome zusammengesetzt, und das schwerste bekannte Atom, das des Radiums (nach Runge und Precht 254mal schwerer als Wasserstoff), wäre danach aus nicht weniger als einer halben Million von Einzelkörpern aufgebaut, die nicht etwa wie die Steine in einem unserer Bauwerke, dicht nebeneinander liegen können, sondern durch verhältnismäßig große Zwischenräume getrennt sein und um ein gemeinsames Zentrum schwingende oder kreisende Bewegungen ausführen müssen. Dies schließen wir aus dem Verhalten dieser Atome in den Molekülen, die ihrerseits aus einer Gruppierung der Atome entstehen, aber wieder für uns trennbar sind. Wir können also an den Molekülen Art und Eigenschaften dieser Gruppierungen experimentell studieren. Solch ein Molekül ist hiernach bereits ein außerordentlich verzweigtes Weltsystem im kleinsten Maßstabe; es enthält unter Umständen Millionen von einzelnen Weltkörpern. Die Atome sind den Planeten mit ihren Systemen von Monden zu vergleichen; aber unter den Planeten unserer Sonne brachte es keiner zu mehr als acht (vielleicht beim Saturn neun) Monden, solch ein Atomplanet kann aus Tausenden von Einzelkörpern bestehen, und im Molekül wieder können Tausende von derart zusammengesetzten Atomen kreisen.

In diesen ewig unsichtbar kleinen Räumen wurzelt recht eigentlich das ganze Weltgeschehen. Was wir davon vor uns sehen, ist nur eine vergrößerte Wiederholung aus einer tieferen Stufe, freilich für uns vielfach gänzlich verhüllt durch die Eigenart unserer Sinneswerkzeuge, die eine ganze Reihe von Vorgängen zu einer Gesamtwirkung vereinigen, die mit jenen Einzelvorgängen keine Ähnlichkeit mehr hat. So hören wir einen Ton als etwas Einheitliches, während er doch aus einer großen Zahl von Einzelschwingungen besteht.

Um die Vorgänge in dieser Welt der Atome zu verstehen, würde es in letzter Linie nötig sein, auch alle Naturkräfte, welche die Gruppierung etc. dieser Atomwelten bewirken, die Schwerkraft, welche sie zusammenhält und die Einzelkörper auch in den Molekülen und Atomen um ein gemeinsames Zentrum führen muß, wie die Himmelskörper im Makrokosmos, die Elektrizität, durch welche wahrscheinlich einmal auch alle chemischen Vorgänge erklärt werden können, die Erscheinungen der Wärme, die die Geschwindigkeiten und Bahnumfänge jener molekularen Weltsysteme nach den modernen Anschauungen der Wärmetheorie regelt, und alle die andern Erscheinungen aus einfachsten Prinzipien zu erklären, wie etwa jener geradlinigen gleichförmig schnellen Bewegung der sonst eigenschaftslosen Uratome. Inwieweit dies heute schon möglich oder denkbar ist, habe ich in einem größeren Werke » Die Naturkräfte«, ein Weltbild der physikalischen und chemischen Erscheinungen«, darzustellen versucht. Es ist darin zum Beispiel wenigstens anschaulich gemacht, wie man die Anziehungskraft zwischen zwei größeren Massen durch die Stoßwirkung allerkleinster geradlinig fortschreitender Massenteilchen erklären könnte. Besteht deshalb der sogenannte Weltäther etwa aus jenen Uratomen, die mindestens mit Lichtgeschwindigkeit den Raum durcheilen, so würden die Zusammenstöße dieser Ur- oder Ätheratome mit den kleinsten Teilen der Weltkörpermassen, also den chemischen Atomen oder Molekülen, deren scheinbare gegenseitige Anziehungskraft und alle Gesetze ihrer Bewegungen umeinander unter Umständen erklären, sodaß also eine wirkliche Anziehungskraft, die geheimnisvoll von der Materie ausstrahlen sollte, nicht mehr angenommen zu werden brauchte.

Solche einfachst bewegte Uratome erfüllen, wie wir wissen, unsern Urnebel, aus dem eine neue Welt werden soll, und wir erkennen deshalb unter jenen Voraussetzungen, wie die sich bildenden und beständig wachsenden Atome sich scheinbar gegenseitig anziehen und durch ihre Vereinigung jene kleinsten Weltsysteme mit ihren kreisenden Bewegungen unter dem beständigen Einfluß der freigebliebenen Uratome formen müssen.

So sehen wir also diese allerkleinste Welt, die unserer Forschung, längst nicht mehr unsern Sinnen, zugänglich ist, entstehen und sich immer vollkommener organisieren, je mehr der kleineren Gruppen von Einzelkörpern sich zu größeren Zusammengehörigkeiten vereinen, die eine gemeinsame Aufgabe im Getriebe ihrer Weltstufe verfolgen.

Aber jedem Individuum, den Atomen, den Molekülen, den Lebewesen, den Weltkörpern, sind Grenzen ihres Wachstums gestellt. Alles Geschaffene hat seine Zeit der aufstrebenden Kindheit und Jugend, des beständigen Mannesalters und des Greisentums, bei dem sich die Organisation auch schon vor dem Eintritt des Todes wieder langsam zurückbildet. In neuester Zeit hat man Anhaltspunkte dafür gefunden, daß selbst die Atome des Chemikers, die man bisher für das Unveränderlichste gehalten hatte, das die Natur aufzuweisen hat, etwas Werdendes und Vergehendes sind, also nicht nur einmal in jener ersten Zeit der Weltbildung geschaffen wurden, sondern noch beständig, wenn auch sehr langsam, sich verändern. Aus dem Atom des einen Stoffes würde deshalb auch jetzt noch ein Atom eines andern Stoffes werden können. In einem Falle hat man dies wirklich beobachten können. Er betrifft wieder das in jeder Richtung wunderbare Radium.

Das Atom des Radiums ist, wie es scheint, unter den abnormen Druckverhältnissen im Innern der Erde bereits zu einer Größe gewachsen, die es unter bei uns normalen Verhältnissen nicht mehr bestandfähig bleiben läßt. Im Innern jenes größten Atoms scheinen fortwährend Zusammenstöße seiner umschwingenden Einzelkörper stattzufinden, denn wir nehmen wahr, wie von ihm ein ununterbrochener Hagel von jenen allerkleinsten Körperchen ausgeht, die wir Elektronen genannt haben; und auch größere, die aber immer noch sehr viel kleiner sind als das kleinste chemische Atom, werden von ihm ausgeschleudert, und zwar mit Geschwindigkeiten, die sich von der größten, der des Lichtes, abstufen, je nach der Größe der Teilchen. Wir haben im Radium eine zerfallende Atomwelt vor uns, die geradeso, wie wir es bei dem neuen Stern im Perseus sahen, seine Umgebung mit seinen Zerfallprodukten, bis zu den Uratomen herab, wieder ausfüllt. Und nun hat man wirklich beobachtet, daß aus diesen Zerfallprodukten des Radiums sich neue größere Atome bilden. Ramsay schloß jene »Emanation« des Radiums, die ein leuchtendes Gas von so ungemeiner Feinheit ist, daß man das Gewicht seiner Atome nicht mehr zu bestimmen vermag, in eine Glasröhre ein, und da vollzog sich das Wunder, daß dieses unbekannte Gas sich nach wenigen Tagen langsam aber stetig in Helium verwandelte, jenem zweitleichtesten von allen bekannten Stoffen. Es hatten sich also unter den gemachten Voraussetzungen, so zu sagen vor unsern Augen, Atome von unbekannter Kleinheit zu Heliumatomen zusammengefügt, es waren neue Atomwelten entstanden.

Wenn aber auch das Atom, das Lebewesen, der Weltkörper als Einzelwesen über eine gewisse Größe nicht hinauswachsen können, so ist es ihnen doch gegeben, sich ihrerseits immer wieder zu neuen, größeren Organisationen zusammenzuschließen: Aus Atomgruppen werden Moleküle, aus Molekülgruppen die sichtbaren Körper unserer Umgebung, aus Einzelzellen baut sich der lebendige Körper auf, und die Gesamtheit der Lebewesen unseres Erdballes können wir in ihren ineinandergreifenden Wirkungen wieder als einen einheitlichen immer noch werdenden Organismus auffassen. Endlich werden aus Ansammlungen von Molekülen Weltkörper und aus Sonnenschwärmen Milchstraßensysteme. Wir steigen aus unserm unsichtbaren Mikrokosmos der Atomwelten wieder empor zu dem Makrokosmos der Himmelsräume, der wegen seiner unermeßlichen Größe unsern Sinneseindrücken wieder ebenso unfaßbar ist, wie jene kleinste Stufe der Weltbildungen. Der Entwicklung der Himmelskörper innerhalb dieser obersten Stufe wollen wir nun weiter folgen.

In der ursprünglichen Nebelmasse wird bei jener weltschöpferischen Vereinigung, von der unsere Betrachtungen ausgingen, die Materie nicht gleichmäßig über den betreffenden Raum ausgebreitet worden sein. Auch bei dem Nebel um die Nova Persei sahen wir ja sehr deutlich die getrennten Lichtknoten. Es bilden sich ungleichmäßig verteilt besondere Zentren der Verdichtung, und die ganze Masse zerfällt deshalb allmählich in einzelne Lichtpunkte, wenn sie etwa noch weiter leuchtet. Gebilde dieser Art gibt es auch wirklich am Himmel, Nebel, die bei schärferer Betrachtung in eine Unzahl von einzelnen Sternen zerfallen, aber doch im Spektroskop unzweifelhaft den gasförmigen Zustand der ganzen Masse verraten. Es sind dies also sternartige Nebelverdichtungen, keine eigentlichen Sterne oder Sonnen, die wenigstens an ihrer Oberfläche flüssig sind.

Aber solche Nebelmassen müssen nun allmählich aufhören zu leuchten. Diese Eigenschaft, zu leuchten ohne zu glühen, ohne also einen hohen Hitzegrad zu besitzen, kommt ja nur der Materie in jenem Zustande zu, in welchem sie Partikelchen mit Lichtgeschwindigkeit ausstößt, entweder wie beim Radium oder wie bei gewissen elektrischen Erscheinungen, den Kathoden- und Röntgenstrahlen unter ganz bestimmten Umständen. Unsere weltbildende Nebelmasse muß aber die Temperatur des Weltraumes besitzen, die nahe am absoluten Nullpunkte (-273 Grad) liegen wird. Je mehr Atome und überhaupt Materieteile sich bei jener Verdichtungsarbeit zusammenfinden, desto mehr müssen sie von ihrer ursprünglichen Geschwindigkeit verlieren. Jeder Zusammenstoß muß einen Bewegungsverlust hervorbringen. In unserem Falle wird es zwar kein eigentlicher Verlust sein, denn die sich miteinander vereinigenden Massenteilchen legen sich ja, wie wir schon wissen, nicht unbeweglich dicht gegeneinander, sondern beginnen sofort im Atom, im Molekül oder schließlich auch in den zusammenwirbelnden Weltenmassen, die wir zu Spiralnebeln werden sahen, eine kreisende Bewegung. Es geht also nur die geradlinig fortschreitende Bewegung in eine Kreisbewegung über. Jene konnte nach außen hin wirken, zum Beispiel durch Zusammenstoß mit einer andern Masse, diese zweite kreisende Bewegung aber ist eine innere, die sich nach außen hin nicht ohne weiteres kundgeben kann; sie bedingt die innern Eigenschaften der Materie. Der Physiker würde sagen, es geht lebendige Kraft, oder »kinetische Energie« in latente Arbeitskraft, in »potentielle Energie« über.

Mit der Abnahme der kinetischen Energie unserer Nebelgasmasse hört also ihr Leuchten auf, und unser Weltenembryo verschwindet den Blicken, die sich bei seinem plötzlichen Aufleuchten von allen Teilen des bewohnten Universums auf ihn gerichtet hatten, wie der unsrige auf jenen neuen Stern im Perseus. Aber die Verdichtungsarbeit dauert fort. Jede im freien Raume sich selbst überlassene Masse verdichtet sich mehr und mehr; sie sucht sich unter ihrer eigenen Schwere auf einen immer kleineren Raum zusammenzuziehen, soweit nicht Umlaufsbewegungen dieser Schwerkraft das Gleichgewicht halten, wie bei der Bewegung der Planeten um die Sonne. Diese Verdichtung führt immer weiter die kinetische Energie in potentielle über. Der Physiker zeigt nun, daß von einer gewissen Geschwindigkeit dieser innern umschwingenden Bewegungen der Atome im Molekül an zuerst die Erscheinungen der strahlenden Wärme, dann die des Lichtes auftreten. Das geschieht durch Beeinflussung des den Weltraum überall erfüllenden sogenannten Äthers. Dieser Äther, der nach unsern vorangehenden Betrachtungen aus jenen gleichförmig und geradlinig fortbewegten Uratomen besteht, überträgt die Schwingungen der Atome durch den Weltenraum auf andere Körper und teilt uns auf diese Weise die Empfindung der strahlenden Wärme und des Lichtes mit.

Unser junger Weltkörper oder die Schar von Weltkörpern, in die wir die Nebelmasse zerfallen sahen, erwärmt sich also mehr und mehr, je dichter sie wird. Sie beginnt zu glühen und zu leuchten, letzteres nun unter ganz anderen physikalischen Bedingungen, als es bei der ursprünglichen auf das äußerste verdünnten Nebelmasse der Fall war. Da im Innern des Weltenballes der Druck am stärksten sein muß, weil hier am meisten Materie auflagert, so ist auch das Innere der Weltkörper immer wesentlich heißer als ihre Oberfläche, wie wir es ja auch von unserer Erde wissen. Nun kann aber die Verdichtung nicht fortdauernd in gleichem Maße fortschreiten. Ein bereits ziemlich dichter Körper läßt sich nicht mehr so stark zusammenpressen wie ein lockerer. Deshalb hört nun auch allmählich die Wärmeentwicklung des Weltkörpers aus sich selbst heraus infolge seiner Zusammenziehung auf. Der Körper strahlt zunächst ebensoviel, dann mehr Wärme in den kalten Weltraum hinaus, als er selbst wiedererzeugen kann. Er kühlt sich ab. Das wird natürlich an seiner Oberfläche zuerst geschehen, die in unmittelbarer Berührung mit dem kälteren Raum ist, und es tritt hier nun in einem bestimmten Augenblicke der Übergang eines Teiles der bisher noch immer gasförmigen Masse in den flüssigen Zustand ein. Das geschieht prinzipiell auf dieselbe Weise, wie sich in den höheren Atmosphärenschichten der Wasserdampf zu Wolken und zu Regentropfen kondensiert. Der aus den tieferen wärmeren Schichten der Atmosphäre aufsteigende Wasserdampf kommt auch hier dem kalten Weltraum so nahe, daß er sich zu flüssigem Wasser verdichten muß. Die Wolken bestehen ja eigentlich schon aus flüssigem Wasser, das in äußerst fein zerteilter Form niederzufallen beginnt. Aber die Tropfen erreichen in vielen Fällen niemals die Erdoberfläche, denn sie gelangen im Herabfallen bald wieder in wärmere Luftschichten, wo sie immer wieder in Dampfform aufgelöst werden. Es regnet eigentlich also aus jeder Wolke, nur kommt der Regen nicht immer bis zu uns herab. Hätte die Erde noch keine feste Hülle, auf der sich das Wasser niederschlagen und sammeln kann, so würde dennoch ein beständiger Kreislauf des Wassers stattfinden. Es würden in einer ganz bestimmten Entfernung vom Mittelpunkte des Erdkörpers sich unter der Wirkung der eindringenden Kälte des Weltraumes Wolken zu bilden beginnen, die dem sich zwar ganz allmählich in den Weltraum verlierenden Gasballe doch für den Anblick von außen eine deutliche Begrenzung geben. Aus dieser Wolkenhülle würde es beständig niederregnen, aber in einer bestimmten Tiefe würden die Regentropfen immer eine Temperatur finden, unter der sie sich wieder in Dampf auflösen müssen. Der so wieder heißer und also leichter gewordene Dampf steigt nun wieder empor, bis an die Grenze, wo er sich abermals zu Wolken und zu Tropfen verdichten muß, einen neuen Kreislauf einleitend. Es findet also innerhalb bestimmter Grenzen ein beständiges Auf- und Niedersteigen des Wassers in jenen beiden Aggregatzuständen statt. Obgleich also die Wolkenoberfläche des gedachten Himmelskörpers sich fortwährend erneuert, so wird sie doch einen leidlich beständigen Eindruck machen, während darüber wie darunter ein gasförmiger Zustand herrscht, dessen Dichtigkeit, allmählich fortschreitend, von innen nach außen abnimmt.

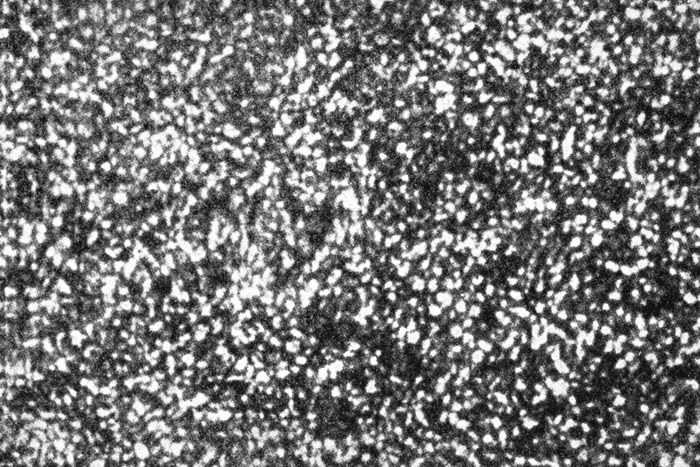

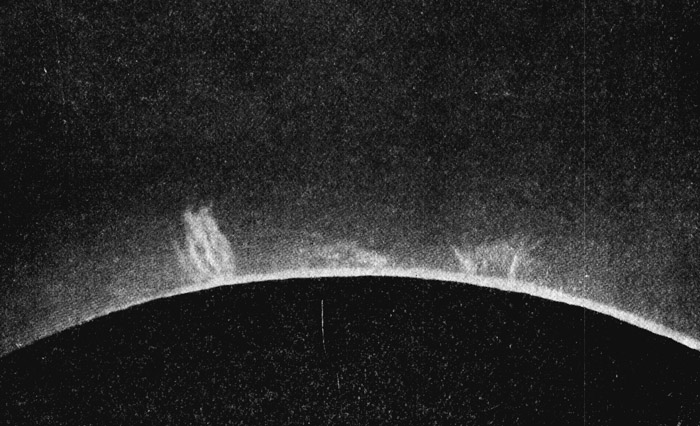

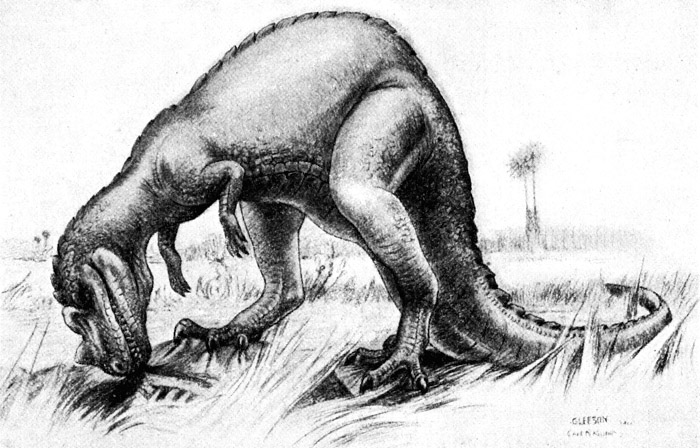

In diesem Zustande befindet sich zweifellos gegenwärtig unsere Sonne, nur daß wir jene Kondensationserscheinungen sich nicht mit Wasser-, sondern mit Metalldämpfen abspielen sehen und innerhalb Temperaturen, die zwischen 6000 und 10 000 Graden liegen müssen. Wir sehen die ganze Sonnenoberfläche von Wolken überzogen, die, von uns aus gesehen, etwa den Schäfchenwolken gleichen, die ja auch in unserer Atmosphäre die höchsten Regionen einnehmen. Unsere untenstehende Abbildung stellt diese sogenannte Granulation der Sonnenoberfläche dar. Um einen Begriff von den Dimensionen dieser Wölkchen zu geben, füge ich hinzu, daß der ganze Durchmesser der Erde auf unserm Bilde etwa einen Zentimeter groß sein würde. Die Schicht, in welcher diese Sonnenwolken auftreten, ist die sogenannte Photosphäre, von der das intensivste Licht ausgeht. Die Analyse dieses Lichtes zeigt, daß es namentlich von Metalldämpfen ausstrahlt; aber auch noch eine ganze Reihe anderer uns bekannter Elemente befindet sich dort in Gasform. Das Spektroskop lehrt uns weiter, daß diese Gase über einer Schicht glühend flüssiger Massen lagern, ganz wie wir es oben aus rein physikalischen Gründen voraussetzten. Über jener Photosphäre befindet sich die Chromosphäre, sogenannt wegen ihres schön rosenfarbenen Aussehens. Sie besteht größtenteils aus Wasserstoff und Helium, den beiden leichtesten der uns bekannten Elemente. Es bestätigt sich also, daß der die Sonne bildende Gasball sich über seiner leuchtenden Oberfläche weiter fortsetzt. Über der Chromosphäre nehmen wir nun noch in den Augenblicken der Verfinsterung der Sonne die sogenannte Corona wahr, die sich, wie es die Abbildung (S. 5) zeigt, in mehr oder weniger strahlenförmiger Gestalt ganz allmählich in den Raum verliert. Die Sonne ist also, ganz wie wir es vorhin entwickelten, keineswegs ein kugelförmig umgrenzter Körper, sondern eine Ansammlung von Gasen, bei der nur in einem ganz bestimmten Abstande vom Mittelpunkte jene Kondensationen stattfinden, deren leuchtende Produkte inmitten des Gasballes nur scheinbar eine Begrenzung des Sonnenkörpers bilden.

Granulation der Sonnenoberfläche. Photographische Aufnahme des Observatoriums von Meudon.

Unser Weltkörper ist also nun zur Sonne geworden. Aber nicht nur eine einzige Sonne wird aus dem ursprünglichen Nebelballen werden. Wir haben ja gesehen, wie in ihm naturgemäß eine große Menge von Knotenpunkten entstand, von denen jeder der Keim zu einer neuen Sonne wird. Unser weit ausgedehntes Nebelgebilde wird zu einem Sternhaufen, wie sich deren viele Hunderte am Himmel befinden, bei denen die einzelnen Sterne sich im Spektroskop wirklich als Sonnen erweisen, das heißt, als Weltkörper, die unter einer Atmosphäre von glühenden Gasen bereits flüssige Kondensationen besitzen. Umstehend ist solch ein Sternhaufen abgebildet. Es ist der im Zentauren. Er gehört zu den schönsten seiner Art. Es kann in der Tat kaum einen wunderbareren Anblick in einem guten Fernrohr geben, als solch ein Gewimmel von Sonnen, die sich von der abgrundtiefen Himmelsdecke abheben wie eine Hand voll funkelnder Diamanten. Der hier abgebildete Sternhaufen zeigt nach seiner Mitte hin eine starke Zunahme der Sternenzahl. Man sieht deutlich, daß ein ursprünglich im großen und ganzen einheitlicher Nebelballen sich zunächst nach seiner Mitte hin im allgemeinen verdichtete, während sich zugleich die Verdichtungen der einzelnen Sterne bildeten. Wir haben hier ein System von Sonnen vor uns, die durch ihren gemeinsamen Ursprung miteinander in Beziehung stehen und jedenfalls auch gemeinsame Bewegungen um das gemeinsame Zentrum ausführen.

Das größte solcher Systeme von Sonnen ist unsere Milchstraße selbst. Nach den neuesten Forschungen ist es sehr wahrscheinlich geworden, daß sie nicht nur scheinbar in ihrem den ganzen Himmel umfassenden leuchtenden Ringe, sondern in Wirklichkeit das ganze unsern schärfsten Fernrohren überhaupt zugängliche Universum umfaßt und erfüllt, so daß also alle anderen Gebilde, die Tausende von Nebelflecken, Sternenhaufen und einzelnen Sonnen, mit Einschluß unserer Sonne und darum auch unserer Erde, als Teile dem großen System der Milchstraße angehören. Wir müssen uns mit dem Zustande dieser größten aller Welten etwas eingehender beschäftigen, deren Entstehungsweise uns alsdann nach dem Vorhergehenden unmittelbar verständlich sein wird.

Sternhaufen im Zentauren.

Milchstraße bei 6 Unseris.

Photographische Aufnahme von Prof. Wolf in Heidelberg.

Schon in kleineren Fernrohren löst sich bekanntlich der allgemeine Schimmer des gewaltigen Himmelsgürtels in eine Unzahl von kleinen Sternen auf, aber ganz überwältigend ist die Sternenfülle, wenn man nur einen kleinen Teil der Milchstraße in Daueraufnahmen auf der photographischen Platte festhält. Die vorstehende Aufnahme einer Stelle der Milchstraße im Sternbilde der Gans ist von Wolf in Heidelberg bei einer etwa siebenstündigen Belichtung hergestellt worden. An dieser Stelle befindet sich überhaupt kein dem unbewaffneten Auge sichtbarer Stern, und auch im Fernrohr würde man hier vielleicht nur wenige hundert zählen. Wer aber zählt die Sterne, die die photographische Platte uns allein auf diesem kleinen Himmelsfleckchen enthüllt?

Bereits in diesem kleinen Umkreise sehen wir die Sterne sehr ungleich verteilt, aber doch nicht ganz und gar chaotisch und ohne Regel. Es ist, als ob sie an gewissen Stellen perlschnurartig in Reihen geordnet wären, an andern Stellen ziehen dunkle, sternarme Kanäle durch die Sternenschwärme, als ob hier die Materie durch einen Eindringling zur Seite geschoben worden wäre. Wieder an andern Stellen gehen von einem größeren Sterne Sternzüge strahlenförmig aus, einen inneren Zusammenhang der ganzen Gruppe verratend. Dann sieht man sich nebelhafte Regionen ausbreiten, die nun wieder in dem vom Fernrohr aufgelösten Bilde der Milchstraße eine neue Milchstraße bilden. Hier wird ihre Sternenfülle unergründlich selbst für die lichtempfindliche Platte, die, wie bemerkt, viel tiefere Einblicke in die letzten Fernen des Himmels gewährt als selbst das stärkste Fernrohr. Solcher Nebelgebilde inmitten der Milchstraße hat die Himmelsphotographie noch eine große Menge enthüllt, wie zum Beispiel den hier weiter unten (S. 29) abgebildeten » Amerikanebel«, so genannt wegen seiner frappanten Ähnlichkeit mit jenem Kontinent. Nicht mehr ein bloßes Spiel des Zufalls ist hier die auffällige Erscheinung, daß sich rings um den Nebel herum eine Zone deutlicher Sternarmut befindet, die eben jene Form des Nebels hervortreten läßt. Man sieht es deutlich, daß sich die Materie, welche dieses Gewimmel von Sternen schuf, mehr und mehr zusammenzuziehen trachtet. Aus der Allgemeinheit, der Gleichförmigkeit, beginnt sich ein Weltindividuum auszuscheiden, wenn es auch noch aus Tausenden von Einzelsonnen besteht, wie unser Körper sich aus Zellen aufbaut, von denen jede, abgesehen von ihren gemeinsamen Aufgaben, ebenfalls eine gewisse Individualität bewahrt hat. Dieser Amerikanebel ist bereits ein Organismus im Organismus, und wenn wir uns vorstellen, daß jeder der Tausende von Sternen in ihm eine Sonne ist wie die unsrige, und vielleicht auch von Planeten umkreist wird wie sie, und wir nun erkennen, daß dieses Gebilde nur ein ganz kleiner Teil in dem großen Organismus der Milchstraße ist, so wird man sich ein Bild machen können von der Größe und Erhabenheit des Weltganzen, das, überall von den gleichen Gesetzen zusammengefügt, einer gleichen wunderbaren Ordnung entgegenstrebt.

Der »Amerikanebel«. Photographische Aufnahme von Prof. Wolf in Heidelberg.

Wie hier auf einem kleinen Gebiete, so sehen wir überall im großen Zuge der Milchstraße die Sternmaterie sich zu Wolken zusammenballen, in die sich bei näherer Betrachtung der gewaltige Ring auflöst. Die allgemeine Ordnung ist überall in der Natur nur in den allgemeinen Zügen vorhanden, im einzelnen läßt sie den Sternen wie uns Menschen ihre individuelle Entwicklung, soweit diese sich ihren großen Aufgaben anpaßt.

Schon bei oberflächlicher Betrachtung sieht jeder, daß die Milchstraße nicht in gleichmäßigem Zuge den Himmel umfaßt. An gewissen Stellen ist sie besonders breit, dafür aber recht mattleuchtend, an andern schmäler, aber ihre Sternenfülle unergründlich. Dort wieder teilt sie sich in zwei Arme, die später zusammenfließen. Auf der südlichen Halbkugel befindet sich gerade mitten im hellsten Striche ein großes dunkles Loch, der sogenannte Kohlensack. Dafür schweben ziemlich weit abseits von dem leuchtenden Gürtel zwei große Lichtballen, die Magelhanischen Wolken, die sich offenbar von dem großen Zuge einmal losgetrennt haben.

Neben diesen Unregelmäßigkeiten zeigt es sich nun, daß von der Milchstraße eine wunderbare Sternenordnung ausgeht, die sich über den ganzen Himmel ausbreitet. Zählt man nämlich die Sterne von der Milchstraße beginnend, indem man senkrecht zu ihr am Himmel fortschreitet bis zu den beiden Punkten, die überall gleich weit von dem Gürtel entfernt sind, den Polen der Milchstraße, so nimmt man mit Verwunderung wahr, daß dabei in regelmäßiger Stufenfolge die Sterne immer seltener werden. Dies gilt von den schwachen sowohl wie von den ganz hellen; alle gruppieren sie sich in einer allgemeinen Ordnung um die Milchstraße. Man muß sich hiernach die Form dieses ungeheuren Sternenkomplexes wie eine Linse vorstellen, die mit Millionen von Sternen ungefähr gleichmäßig ausgefüllt ist, wenn auch die Mitte etwas sternenärmer zu sein scheint als der sie umgebende Sternenring. Unsere Sonne befindet sich in dieser Mittelregion etwas außerhalb des Mittelpunktes selbst. Nach neueren Untersuchungen ist die Milchstraße aber doch kein eigentlicher Ring, sondern eine ungeheure, mehrfach gewundene und an mehreren Stellen zerrissene Spirale.

Das allergrößte Weltgebilde, das alles uns Bekannte überhaupt einschließt, besitzt also dieselbe spiralige Form, die wir an seinen Teilen durch den Zusammenstoß mit einer andern Masse entstehen sahen. Dürfen wir also auch hier von der gleichen Wirkung auf die gleiche Ursache schließen, so muß es jenseits des unserer Beobachtung noch zugänglichen Universums ein anderes Universum geben, aus welchem jener zweite Körper kommen konnte. Vielleicht haben wir in den Magelhanischen Wolken diesen Eindringling von außerhalb der bekannten Welt vor uns. Würden wir etwa aus der Richtung eines Pols der Milchstraße einen Blick auf dieses unser Universum werfen können, so müßte es uns offenbar ganz ähnlich dem vorhin (S. 12) abgebildeten Nebel in den Jagdhunden erscheinen, der auch außerhalb seiner Spiralen seine »Magelhanischen Wolken« hat. Vom Allergrößten bis zum Allerkleinsten wiederholt sich also dieselbe Anordnung der Materie, vom Milchstraßensystem bis herab zu den Atomen: Getrennte Ansammlungen von Masse, hier Sonnen, dort Atome, zwischen denen weite leere Räume liegen, dann ungefähr ringförmige Ordnung der Massenzentren um einen Mittelpunkt und kreisende Bewegung derselben um diesen. Alle Sterne unseres Himmels zeigen solche Bewegungen, deren Ordnung man zwar noch nicht genügend erkannt hat, weil dazu Tausende von Beobachtungsjahren gehören werden; aber schon die spiralige Anordnung der Milchstraße beweist ja, daß ihre Sonnen solche kreisenden Bewegungen ausführen müssen.

So haben wir also den allergrößten Weltkomplex entstehen sehen und begreifen die besondere Anordnung der Materie, die wir an ihm beobachten. Da seine Einzelteile, die Nebelflecke, die Sternenhaufen und schließlich die Einzelsonnen selbst, in ihrer Anordnung jenem größten System in allen bezüglichen Punkten gleichen, so verstehen wir zugleich auch deren Bildung. Aber es wird doch, ehe wir zu unserm Sonnenkörper zurückkehren, den wir schon bei seiner ersten Kondensationsarbeit verfolgten, gut sein, uns eine Vorstellung davon zu machen, wie nun aus jenem Spiralnebel, der in einzelne Materieknoten zerfiel, ein Sonnensystem gleich dem unsrigen mit seinen in festen Bahnen kreisenden Planeten werden muß.

Damit sich ein derartiges Sonnensystem bilden kann, muß sich im Mittelpunkte seine größte Masse vereinigt haben, woraus der vorherrschende Zentralkörper, die Sonne, entstehen konnte. Um ihn winden sich, zunächst noch ohne besonders hervortretende Ordnung, die Spiralen, die bereits in eine Unzahl von Einzelkörpern in allen Größen zerfallen sind. Das ganze Gebiet, das so mit Materie angefüllt ist, hat ungefähr die Form einer flachen Linse, aus der jedoch hier und da die Spiralwindungen hervortreten, wie wir denn überhaupt annehmen müssen, daß bei dem die Wiedergeburt dieser neuen Welt anregenden Zusammenstoße nicht alles in schönster Ordnung herging. Wir wollen die Welt aus dem Chaos neu bilden. Aber das Chaos ist eben die völlige Unordnung. Es ist unstatthaft bei der Entwicklung einer Weltbildungsidee von einem Urzustande auszugehen, in welchem die Weltmaterie in völlig gleichmäßiger Verteilung den Raum erfüllt als ein Nebelfleck ohne alle Differenzierung. In einem solchen müßten alle Atome gleichartig sein, gleich weit voneinander abstehen und eine gleichartige Bewegung besitzen. Dies wäre aber ein Zustand vollkommenster Ordnung, vollkommensten Gleichgewichtes, den jemals zu verlassen die Materie an sich keine Veranlassung haben würde. Man bedarf also auch hier eines äußeren Anstoßes, um frische Entwicklungskraft in diese ausgeglichene Massenansammlung zu bringen. Bei unserm Weltkörper-Embryo war eine ungleiche Verteilung der Massen und Bewegungen schon von vornherein vorhanden; sie bestimmte die zukünftige Anordnung des werdenden Weltsystems.

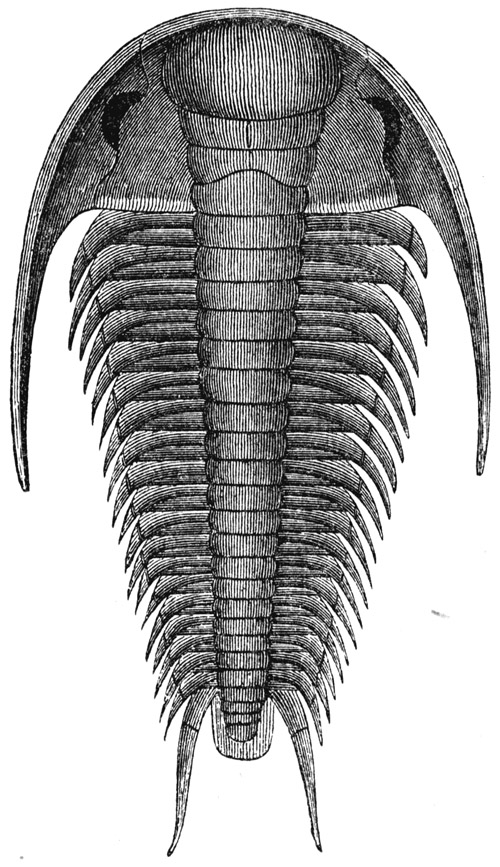

Seine linsenförmige Gestalt ist durch den Zusammenstoß gegeben, der die spiraligen Ausläufer in der Stoßrichtung hinauswirft. Nach diesem Impuls müssen sich nun alle Bewegungen notwendig so ordnen, daß sie dem allgemeinen Anziehungsgesetze Folge leisten. Bei einigen Materieteilen wird der Anstoß so stark gewesen sein, daß sie ganz aus der Anziehungssphäre der Gesamtmasse hinausgeschleudert wurden, solche Massen werden zu Meteoriten, die gelegentlich in andere Sonnensysteme eindringen. Wenn solche Körper unsere Atmosphäre durcheilen, so geschieht dies oft mit Geschwindigkeiten, die keinen Zweifel darüber lassen, daß sie außerhalb unseres Sonnensystems ihren Bewegungsimpuls erhalten haben. Alle andern Massen beginnen nun um das Zentrum der Gesamtmasse elliptische Bahnen zu beschreiben. Die meisten werden außerordentlich langgestreckt sein, wie die Kometenbahnen in unserm System. In diesen Bahnen laufen oder vielmehr fallen diese Schweifsterne mit zunehmender Geschwindigkeit gegen die Sonne hin, umkreisen sie dann in scharfem Bogen oft in großer Nähe, um darauf wieder in die unbekannten letzten Fernen des Systems hinaus zu wandern, aus denen sie gekommen waren. In jenen ersten Stadien der Weltbildung existiert noch keine Sonne. An ihrer Stelle erfüllt den ganzen innern Raum des Spiralnebels ein Konglomerat verschiedenartigster Massen, die gleichfalls um das allgemeine Zentrum kreisen, aber in nahezu kreisförmigen Bahnen, weil sie sich ja sonst nicht in dieser Mitte halten könnten. Durch diese eilen diejenigen Körper, welche jene langgestreckten Bahnen beschreiben, und müssen hier notwendig häufiger mit Massen zusammentreffen, die ihnen mehr und mehr von ihrer Bewegungsgeschwindigkeit nehmen, so daß ihre Bahnen immer weniger exzentrisch, das heißt also Kreisbahnen ähnlicher, und an Umfang kleiner werden. Noch heute beobachten wir ähnliches an manchen Kometen. Sie werden von den großen Planeten, namentlich dem Jupiter, denen sie zu nahe kommen, »eingefangen«, in enge Bahnen gezwungen und dadurch zu periodisch wiederkehrenden Kometen.

Solche Bewegungshemmungen ordnen im Verein mit den allgemeinen Gesetzen der Massenanziehung die Bahnen aller Körper oder besonderen Massenansammlungen irgendwelcher Art in dem Urnebel zu Ringen um das Zentrum an, zwischen denen der Raum sich mehr und mehr von Materie befreit. Aus diesen Ringen sollen sich nun Planeten bilden. Seit Laplace dachte man sich die Sache ganz einfach so, daß sich die Materie der Ringe nach und nach um ihre dichteste Stelle zusammenballte und zu einem besondern Körper verdichtete. Laplace selbst hat seine Schöpfungsidee niemals einer strengeren mathematischen Prüfung unterworfen und sie auch niemals als etwas anderes hingestellt als eine wissenschaftliche Mutmaßung, die durchaus der Berichtigung unterworfen werden könne. Das hat sich nun inzwischen wirklich immer mehr als notwendig erwiesen. Erst wieder in ganz jüngster Zeit hat ein Analytiker gefunden, daß Körper, welche in derselben Kreisbahn ein Massenzentrum umkreisen, ganz und gar nicht das Bestreben haben, sich einander zu nähern, sondern sich im Gegenteil so zu ordnen trachten, daß sie möglichst niemals in Kollision miteinander geraten. Die unveränderte Existenz der Saturnringe, welche aus einer unermeßlichen Zahl von solchen Einzelkörpern bestehen, beweist auch praktisch die Richtigkeit dieser theoretischen Rechnung. Anders werden freilich die Bedingungen, wenn ein kleinerer Körper in einem solchen Ringe sich einem sehr großen so weit nähert, daß er in den Bereich seiner besonderen Anziehungskraft kommt und diese die Anziehung des Zentralgestirns überwiegt, wie es mit den Sternschnuppen und Meteoriten gegenüber der Erde der Fall ist; dann müssen sie natürlich auf den größeren Körper fallen. Wir sehen also wieder, daß das Überwiegen einer größeren Masse in jedem Ringe, der einen Planeten bilden soll, notwendig ist, wie sie ja auch in vielen Spiralnebeln angetroffen wird. Wir haben dann die eigentliche Ringbildung gar nicht mehr nötig, sondern lassen gleich aus jener ursprünglich vorhandenen Verdichtung in jeder Spiralwindung einen Planeten entstehen. Die übrigbleibende Masse in der Spiralwindung bildet sich dann zu einem Ringe aus. Es scheint in der Tat, daß heute noch unsere Erde in solch einem Ringe schwebt, der die Erscheinung des Tierkreislichtes dadurch hervorbringt, daß von den sehr kleinen Körpern, die hier mit der Erde die Sonne umkreisen, das Sonnenlicht reflektiert wird. Der Ring der kleinen Planeten zwischen dem Mars und dem Jupiter ist nach dieser Ansicht dadurch als solcher bestehen geblieben, weil hier niemals eine vorherrschende Verdichtung im Urnebel vorhanden war.

Auf dieselbe Weise, wie hier die Planeten der Sonne entstanden, gruppieren sich nun auch Monde um die Planeten aus größeren Massen, die sich von vornherein in der Nähe der letzteren befanden. Recht betrachtet, sind die Monde eigentlich selbständige Planeten, die sich, da sie sich ebensoweit von der Sonne entfernt befinden wie ihre Hauptkörper, auch ebenso schnell um die erstere bewegen müssen; ihr Lauf wird nur periodisch von der besonderen Anziehungskraft des Planeten beeinflußt. Die Bahn unseres Mondes um die Sonne wird dadurch nur zu einer leicht gewellten Linie und bildet nicht etwa Schlingen, wie man es aus der doppelten Kreisbewegung vermuten sollte.

Ebenso kann man sich die Umdrehung der Planeten um sich selbst durch die Vereinigung der Massen entstanden denken, die sich in der Anziehungssphäre des Planeten in seinem Ringe mit um das allgemeine Zentrum bewegten. Ursprünglich muß die Bewegungsgeschwindigkeit in dem Nebel von innen nach außen zugenommen haben, umgekehrt wie heute bei den Planeten, weil in einem mit Masse angefüllten Körper seine Anziehungskraft in seinem Innern mit der Entfernung von seinem Mittelpunkte zunimmt, wie es auch im Innern unseres Erdkörpers der Fall ist. Je tiefer wir in denselben hinabsteigen, desto geringer wird die Schwerkraft, und im Erdmittelpunkte ist sie gleich Null, weil dort nach allen Seiten hin gleichviel Masse nach außen anziehend wirkt. Die äußeren Teile des Ringes bewegten sich also schneller als die innern, und es mußten bei der Vereinigung zu einem Planeten die äußeren, von der Sonne entfernteren Teile desselben in der Bahn vorauszueilen suchen. So entstand die Rotation in dem Sinne, daß die Planeten auf ihren Bahnen gewissermaßen rollen.

Kurz, alle Bewegungsverhältnisse, wie wir sie in unserm Sonnensystem wahrnehmen, lassen sich aus den oben entwickelten Beziehungen erklären; und wir können nun zu unserer Einzelsonne zurückkehren, die wir bereits in ihrem ersten Entwicklungsstadium betrachteten. Auch die Verdichtungen, welche später zu Planeten werden, wurden zuerst zu strahlenden Sonnen, die nur wegen ihrer geringeren Masse, die weniger Wärme entwickeln und festhalten konnte, schneller erkalten mußten wie der Zentralkörper, wenn ein solcher, wie in unserm System, vorherrschte, was durchaus nicht überall der Fall ist. Die vielen Tausende von Doppelsternen am Himmel beweisen, daß in einem System zugleich mehrere Sonnen existieren können. Einige unter diesen Doppelsonnen sind verschiedenfarbig, die eine leuchtet zum Beispiel rötlich, die andere grün. Wie wunderbar müssen die Farbenspiele auf Planeten sein, die vielleicht diese Sonnen gemeinsam umkreisen! Wir können uns die Schönheit einer solchen Natur kaum vorstellen. Auch unser System hat einstmals solche Tage gesehen. Der große Planet Jupiter muß die zweite Sonne gewesen sein. Schneller erkaltend als das Zentralgestirn, mußte er in Rotglut übergehen zu einer Zeit, als unsere Sonne vielleicht noch in höherem Hitzegrade mehr bläuliche Strahlen aussandte, während ihr Licht heute bei genauerer Untersuchung bereits einen Stich ins Gelbliche zeigt. Auch gegenwärtig scheint der Jupiter noch etwas eigene Wärme auszustrahlen und unter den Wolken seiner für uns sichtbaren Oberfläche eine noch schwach glühende Kruste zu bergen.

Wir hatten unsern werdenden Sonnen- oder Planetenkörper verlassen, als er noch im Zustande eines Gasballes schon eine glühendflüssige Oberfläche zu bilden begann, indem durch die eindringende Kälte des Weltraumes sich die dichtesten Stoffe zu Wolken kondensierten, aus denen es herabregnete. Freilich mußten sich dann die glühenden Regentropfen im Herabfallen bald wieder verflüchtigen, weil die tieferen Schichten des Gasballes eine höhere Temperatur besaßen als die oberen, in denen die Kondensation stattfand. Es entsteht also eine fortwährende Zirkulation zwischen den oberen und unteren Schichten, wie in unserer Atmosphäre, und auch sonst müssen auf dem Sonnenkörper trotz seiner so viel höheren Temperatur prinzipiell ganz ähnliche Verhältnisse in bezug auf die »Meteorologie« seiner obersten Luftschichten eintreten wie bei uns. Er bewegt sich ja gleichfalls um eine Achse, und deshalb müssen zum Beispiel an seinem Äquator die oberen Luftschichten mehr zurückbleiben als gegen die Pole hin; regelmäßige Passatwinde, Einteilung in meteorologische Zonen sind die Folge davon. Es muß wie auf der Erde ein Ausgleich der allgemeinen Windströmungen zwischen Pol und Äquator stattfinden, und diese Strömungen müssen sich irgendwo in einer mittleren Zone treffen und hier Wirbel bilden, Zyklone, in denen, ganz und gar nach denselben physikalischen Gesetzen wie auf der Erde, die Kondensationen sich mehren. Deshalb sehen wir auf der Sonne in gewissen mittleren Zonen, nicht am Äquator und nicht an den Polen, die Sonnenflecke entstehen. Schon der bloße Anblick kennzeichnet sie als Wirbelbewegungen, und wenn sie durch die Rotation der Sonne gegen ihren Rand hintreten, sieht man auch deutlich, daß sie Vertiefungen in der Lufthülle sind. Es ist ferner durch die direkte Beobachtung nachgewiesen worden, daß von den Sonnenflecken nur etwa die Hälfte der Wärmestrahlung ausgeht wie von der übrigen Sonnenoberfläche. Die Ähnlichkeit der Verhältnisse mit denen auf der Erde geht so weit, daß diese Sonnenzyklone zweifellos auch von elektrischen Erscheinungen von ganz unvorstellbarer Gewalt begleitet sind. Diese elektrischen Entladungen teilen sich sogar über die 150 Millionen Kilometer, welche uns von der Sonne trennen, hinweg der Erde in der allerfühlbarsten Weise mit, indem sie in deren elektro-magnetischem Zustande gewaltige Schwankungen hervorbringen. Wenn die Sonnenstürme sich mehren, so werden alle Magnetnadeln rings um die Erde herum besonders unruhig, Erdströme eilen unter der Oberfläche hin und dringen in die mit der Erde verbundenen Telegraphenleitungen. Die Sonne greift dann über den leeren Raum hinweg in unsere Apparate ein und macht uns durch diese drahtlose Telegraphie in gewaltigsten Dimensionen Mitteilungen über den ungeheuren Kampf der Elemente in ihrem noch so überaus jugendlichen Körper. Zu gleicher Zeit leuchten in den höchsten Schichten unserer Atmosphäre die geheimnisvollen Polarlichter auf, die von Pol zu Pol ihre roten Strahlenbündel schießen lassen, um die elektrische Störung wieder auszugleichen. Diese Polarlichter haben große Ähnlichkeit mit den Glimmentladungen in den sogenannten Geislerschen- oder Kathodenröhren. Solche Glimmentladungen finden nur in sehr verdünnten Gasen statt, wo blitzartige Erscheinungen nicht mehr möglich sind. Auch in der außerordentlich dünnen Sonnenluft, in welcher jene Revolutionen vor sich gehen, können nur solche Glimmentladungen stattfinden, die man ohne weiteres als solche in der intensiven Strahlung der Umgebung begreiflicherweise nicht erkennen kann. Aber oft sieht man über den Sonnenrand mächtige rote Flammenzungen schlagen, die sogenannten Protuberanzen, die sich mit einer so ungeheuren Geschwindigkeit verbreiten, daß man Zweifel daran erhoben hat, es würde hier wirklich Materie in diesen Augenblicken ausgeschleudert, und vielmehr glaubt, diese Gebilde seien schon vorher dort vorhanden gewesen und nur durch elektrische Entladungen, die sich in jenen aus Wasserstoff und Helium gebildeten Wolken so schnell verbreiteten, sichtbar geworden. In neuerer Zeit hat man die Vermutung ausgesprochen, die Sonne schleudere uns aus ihren Flecken jene Elektronen zu, die vom Radium beständig mit Lichtgeschwindigkeit ausgehen; diese bringen dann sowohl auf der Sonne selbst wie auf der Erde abnorme elektrische Zustände hervor.

Sonnenflecken.

Nach dem photogr. Sonnenatlas der Meudoner Sternwarte.

Nach dem gigantischen Kampfe der Elemente tritt wenigstens vorübergehende Ruhe ein, denn der Kampf sucht ja den Ausgleich. Die unausgesetzte Arbeit der Verdichtung geht dann in ruhigerer Weise fort. Die Kondensationsprodukte der oberen Schichten beginnen in etwas größerer Tiefe eine glühendflüssige Haut um den Gasball zu erzeugen, die in beständigem Werden und Vergehen ist, aber doch jetzt nur selten von innen heraus durchbrochen wird, weil eben der ganze Prozeß gleichmäßiger verläuft. Aber die weitere Verdichtung, das Zusammenziehen des Sonnenballes erhöht, wie wir wissen, seine Gesamttemperatur, ganz besonders in seinem Innern. Diese wird sich deshalb mit der Zeit so weit steigern müssen, daß sie die flüssige Haut nicht mehr bestehen lassen kann; die Flüssigkeit wird an ihren schwächsten Stellen und da, wo die allgemeine Zirkulation der Sonnenmasse es durch die vorhandenen Gegenwirkungen am leichtesten macht, durchbrochen: Eine neue Sonnenfleckenperiode beginnt. Es ist bekannt, daß nach etwa 11 Jahren bei unserer Sonne solche Perioden größerer Unruhe ihrer strahlenden Atmosphäre eintreten, zwischen denen Zeiten besonderer Reinheit ihrer Oberfläche liegen. Wir haben hier die physische Notwendigkeit dieser Pulsationen erkannt. Die Erscheinung selbst hat in physikalischer Hinsicht viel gemein mit dem Geiserphänomen, bei dem auch in bestimmten Intervallen nur durch die allmähliche Zufuhr von Wärme aus dem Erdinnern plötzliche Eruptionen eintreten. Wir werden später noch darauf zurückzukommen haben.

Protuberanzen am Sonnenrande.

Die Sonne selbst ist durch den Mond verfinstert.

Mit dem zunehmenden Abkühlungsprozesse werden sich nun auch die Sonnenflecke mehren und periodisch unsere werdende Sonne immer stärker verdunkeln. Auch für dieses Entwicklungsstadium finden wir Repräsentanten am Himmel; es sind die veränderlichen Sterne von langer und etwas unregelmäßiger Periode, denn auch die Sonnenfleckenperiode ist Schwankungen um einen Mittelwert unterworfen. Der charakteristischste Stern dieser Art ist Mira im Walfisch. Dieser Stern gehört zeitweise zu den hellsten, sein Glanz liegt dann zwischen der ersten und zweiten Größenklasse. Darauf nimmt er stufenweise ab, bis er etwa siebzig Tage nach seinem Maximum für das bloße Auge verschwindet. Im Fernrohr sieht man ihn dann noch während drei oder vier Monaten bis zu einem Stern zwischen der neunten und zehnten Größenklasse weiter abnehmen, worauf er merklich schneller, als er abnahm, wieder heller wird. Nach durchschnittlich 333 Tagen vom letzten Maximum ist das nächste wieder erreicht; die Zunahme vom ersten Sichtbarwerden mit dem bloßen Auge bis zur größten Lichtstärke dauert gewöhnlich nur 40 Tage gegen 70 für die Abnahme. Diese Eigenschaft des kleineren Zeitintervalles vom Maximum zum Minimum, wie von diesem zurück, teilt der wunderbare Stern gleichfalls mit der Sonnenfleckenperiode. Aber alle diese Zeiten werden nur ungefähr innegehalten und können gelegentlich selbst um einen Monat schwanken, ebenso wie der Stern zuweilen im Maximum kaum die fünfte Größenklasse erreicht und also für das bloße Auge nur schwer sichtbar wird. Das Spektroskop verrät bei diesem und andern Sternen seiner Art, daß zur Zeit des Maximums hellleuchtender Wasserstoff aus dem Innern des Sternes dringt. Wir erkennen hieraus den eruptiven Charakter der Erscheinung.

Allmählich wird nun die flüssige Haut unseres Sonnenkörpers dicker und widerstandsfähiger, so daß sie dauernd bestehen bleibt und höchstens hier und da einmal vom gasförmigen Innern gewaltsam durchbrochen wird. Es mag auf den ersten Blick unmöglich erscheinen, daß eine flüssige Schicht auf einer gasförmigen dauernd ruhen könne, wie es hier vorausgesetzt wird. Aber man muß sich wohl vorstellen, daß bei diesen Weltkörperdimensionen ganz andere Verhältnisse eintreten, als man sie in unsern Laboratorien erzeugen kann. Durch den Eigendruck der Massen eines solchen Körpers werden die Gase in seinem Innern so stark zusammengepreßt und dennoch wegen der sehr hohen Temperatur gasförmig erhalten, daß sie schwerer sind als die Flüssigkeiten, welche sich über ihnen kondensiert haben. Sollten sich aber wirklich unter den Kondensationsprodukten schwerere Flüssigkeiten finden, so sinken sie eben in die Tiefe und werden, wie es schon oben beschrieben wurde, in den Gluten des gasförmigen Kerns wieder aufgelöst. Es wird so von selbst eine Auslese unter den verschiedenen Stoffen stattfinden, durch welche die Flüssigkeitsschicht Bestandfähigkeit erhält.

Unser Weltkörper hat also nun eine dauernde glühendflüssige Oberfläche erhalten. Wir wissen, daß unsere Erde sich einstmals in diesem Stadium befand, denn, wo wir auch genügend tief in ihre Kruste eindringen mögen, da finden wir kristallinisches Urgestein, jenen Granit und Urgneis, der auch den Kern der meisten großen Gebirgsstöcke bildet. Dieses Urgestein hat in allen wesentlichen Punkten dieselbe Zusammensetzung wie die Laven, welche durch die Vulkane aus den Tiefen der Erde hervorbrechen; die ganze Erdoberfläche muß deshalb einmal aus flüssiger Lava bestanden haben. Und wie damals muß auch heute noch das darunter befindliche Innere der Erde gasförmig sein, denn an den betreffenden Verhältnissen konnte sich durch die nun weiter fortschreitende Abkühlung nichts ändern. Dabei wissen wir, daß das Erdinnere wesentlich schwerer ist als durchschnittlich die Massen der Oberfläche. Das spezifische Gewicht der gesamten Erdmasse ist etwa gleich dem des Eisens; die Gesteine der Erdkruste aber sind wesentlich leichter als Eisen. Gleichzeitig konstatieren wir, daß die Temperatur der Erdschichten mit je 30 Meter größerer Tiefe etwa um einen Grad zunimmt. Da kommen wir dann bei gar nicht so beträchtlichen Tiefen zu Hitzegraden, bei denen kein uns bekannter Stoff anders als im gasförmigen Zustande mehr existieren kann. Also auch von diesen Erfahrungstatsachen aus kommen wir zu dem gleichen Schlusse, wie aus unserer Weltbildungsansicht heraus, daß die Weltkörper in ihrem Innern gasförmig sein müssen.

Die fortschreitende Abkühlung läßt nun auf der glühendflüssigen Haut unseres Gasballes feste Schlacken entstehen, ebenso wie auf den Lavaströmen. Die Schlacken sind als kristallinische Produkte in den meisten Fällen leichter wie die Flüssigkeiten, auf denen sie erstarrten; sie schwimmen auf ihnen wie das Eis auf dem Wasser. Freilich gibt es auch viele Stoffe, die im festen Zustande schwerer sind als im flüssigen. Sie werden dann untersinken und ganz ebenso, wie wir es in dem Spiele zwischen der flüssigen Haut und dem innern Gaskern beobachteten, sich in den heißeren Schichten der Tiefe wieder auflösen. So muß also notwendig die Flüssigkeitsschicht schwerer bleiben als die sich über ihr bildende feste Hülle. Die schwimmenden Schlacken mehren sich und werden von den Strömungen gegeneinander getrieben. Sie reiben sich gegenseitig ihre scharfen Kanten ab, legen sich aneinander und verschmelzen so, nach und nach feste Schollengebiete von kontinentaler Ausdehnung bildend. Ein solcher Weltkörper hat also dunkler und heller leuchtende Stellen, und da er sich um eine Achse dreht, muß er abwechselnd diese verschiedenen Stellen nach bestimmten Richtungen des Weltalls kehren. Aus großer Entfernung gesehen, die ihn nur noch als durchmesserlosen Stern erscheinen läßt, wird er also sein Licht in bestimmten Intervallen wechseln, die sich im allgemeinen gleich bleiben, oder die höchstens insoweit langsamen Änderungen unterworfen sein werden, als die dunklen Schollengebiete auf der glühendflüssigen Oberfläche noch keine ganz feste Lage haben, sondern von den Strömungen noch langsam getrieben werden. Wir gelangen so zu einer besonderen Kategorie von veränderlichen Sternen, die im allgemeinen wohl dem Typus der Mira entsprechen, deren Licht aber regelmäßiger und in kürzeren Intervallen schwankt und bei manchen dieser Himmelskörper auch sekundäre Minima zeigt, die vielleicht darauf schließen lassen, daß über den rotierenden Stern verschieden ausgedehnte Schlackenfelder verteilt sind. Abermals haben wir damit eine gegenwärtig am Himmel wahrnehmbare Erscheinungsform als ein Glied der großen Kette der Weltentwicklung erkannt.

Während sich die Oberfläche des Weltkörpers mehr und mehr überkrustet, stuft sich seine ursprüngliche Weißglut allmählich zur Rotglut ab. Die Farbe eines flüssigen oder festen Körpers im Glutzustande drückt unmittelbar seinen Hitzegrad aus. So beginnt die Rotglut bei 525 Grad, ein hell kirschrot glühender Körper, gleichviel aus welchen Stoffen er besteht, hat eine Temperatur zwischen 800 und 1000 Grad. Ein gelbstrahlender etwa 1200, und die Weißglut beginnt bei 1500 Grad. Wir treffen nun am Himmel Sterne von allen Farbenabstufungen an, vom tiefen Rubinrot bis zu den bläulichen Färbungen, die den höchsten Hitzegrad anzeigen. Es gibt also in der Tat im Weltgebäude Körper von allen Temperaturgraden, und es ist sehr bedeutungsvoll für unsere Anschauungen, daß sich gerade unter den veränderlichen Sternen die meisten roten befinden, weil jene Ursachen der Veränderlichkeit, von denen wir oben sprachen, ja nur in den letzten Stadien des Erkaltungsprozesses der glühenden Oberfläche eintreten können.

Der Körper überzieht sich allmählich mit einer festen Kruste, die nur noch wenig eigenes Licht ausstrahlt. Über ihr lagert sich eine dichte Atmosphäre von Rauch und Gasen, die von der Schlackenoberfläche ausgestoßen werden oder auch aus dem Innern immer wieder hervorbrechen müssen. Häufig wird auch ein größeres Schollengebiet wieder aufbrechen und von der glühenden Lava überflutet werden. Es entsteht ein See aus glühendflüssigem Gestein, der sich erst nach langer Zeit langsam wieder überkrustet. Ein solcher Körper wird, aus entsprechender Ferne gesehen, durchaus den Eindruck machen wie für uns der Planet Jupiter. Von ihm sehen wir nur die obersten Schichten seiner Atmosphäre, ebenso wie von der Sonne. Da Jupiter sehr schnell um seine Achse rotiert, so trennen sich die Wolken sehr deutlich in Zonen. In einer dieser Zonen erschien in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein großer roter Fleck, der sich anfänglich nur durch einen matten Schein verriet, dann aber schnell intensivere Färbung annahm, um sehr langsam wieder zu verblassen; er ist heute noch nicht gänzlich verschwunden. Während der Dauer seines Bestehens zeigte er eine verschieden schnelle eigene Bewegung auf der Jupiteroberfläche, und zwar blieb er sehr langsam gegen die normale Umschwungsbewegung zurück. Man kann die Erscheinung nur so deuten, daß Jupiter sich in dem oben geschilderten Stadium der Erkaltung befindet und jener rote Fleck der in den Wolken sichtbare Widerschein eines solchen Lavasees von kontinentalen Dimensionen ist, der sich auf irgend eine Weise einen Durchbruch verschaffte (siehe auch »Weltuntergang« etc. S. 65). Infolge der schnellen Umdrehung des Planeten blieb die Lava zurück und überflutete das der Umschwungsbewegung folgende Ufer des Sees, während auf der entgegengesetzten Seite die Überkrustung leichter fortschreiten konnte; daher die zurückweichende Bewegung des Fleckes auf der Oberfläche.

Auf der Erde besitzen wir selbst gegenwärtig noch einen oder auch zwei solcher Lavaseen, auf Hawai im Krater des Kilauea und im kleineren Maße nach meiner Ansicht auch im Stromboli auf einer der Liparischen Inseln nördlich von Sizilien. Jener Lavasee des Kilauea überzieht sich beständig mit Schollen, die sich dicht aneinanderlegen, so daß man in der Nacht ein hellleuchtendes Netzwerk von feinen Linien über der rotglühenden Fläche in beständiger Bewegung sieht. Die Schollen können aber niemals dazu kommen, hier aneinander zu schmelzen, weil aus dem Innern von Zeit zu Zeit eine mehrere Meter hohe Fontäne flüssigen Gesteins zwischen den Schollen emporgeschleudert wird, die immer wieder alles überflutet und auflöst. Viele Umstände machen es sehr wahrscheinlich, daß man es hier wirklich noch mit einem letzten Reste der ursprünglich feuerflüssigen Oberfläche unseres Planeten zu tun hat.

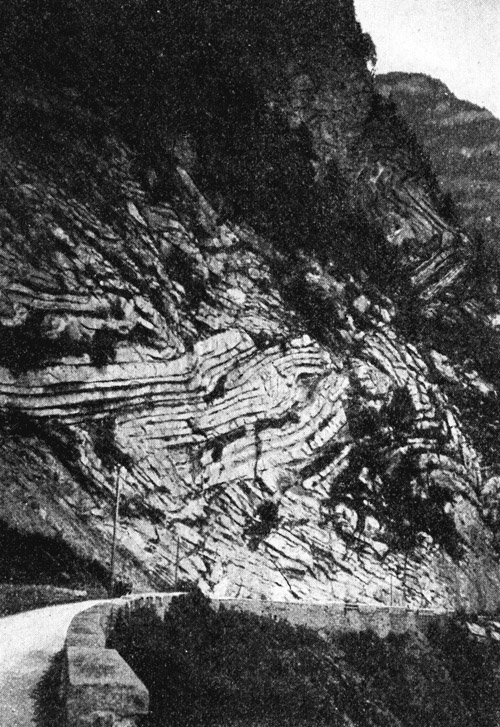

Ganz ebenso, wie wir es bei den Gas- und Dunstmassen der Atmosphäre gesehen haben, muß auch die feuerflüssige Oberfläche bestimmte Strömungen aufweisen, die einerseits in der Rotation des Weltkörpers ihre Ursache haben, andererseits in der Zirkulation, welche der Wärmeausgleich der unteren mit den oberen Schichten bedingt. Auch hier müssen Strömungen mit Gegenströmungen kämpfen, und in den betreffenden Gebieten werden die Schollen so gewaltig gegeneinander gedrängt, daß sie sich gelegentlich hoch auftürmen. Sind diese Schollen bereits von kontinentaler Ausdehnung, so werden sich mächtige Rippen auf der Oberfläche bilden, Gebirgszüge, die einen großen Teil des Planeten umspannen, wie zum Beispiel auf der Erde die Anden, die sich fast vom Nordpol bis zum Südpol erstrecken und in ihrem Kerne wirklich aus jenem Urgestein bestehen, aus welchem sich unser Planet seinen ersten festen Panzer aufbaute. Sind die Anden aber aus der Zusammenstauung von Schollen infolge großer widerstreitender Strömungen entstanden, so muß zur Zeit ihrer Bildung die Lage des Erdäquators eine fast diametral entgegengesetzte gegen die heutige gewesen sein; denn solche Strömungsdifferenzen, wie wir sie hier voraussetzen, werden immer nur parallel zum Äquator stattfinden. Wir wollen uns dies merken, da wir später noch von einer Reihe von Tatsachen zu reden haben werden, die nur durch eine langsame Verschiebung der Erdachse im Raume erklärt werden können.

Sind die Gebirge wirklich durch ein solches Aufwerfen gegeneinander gedrängter Schollen entstanden, so ist unter ihnen die Erdrinde keineswegs stärker, sondern eher noch schwächer als in den Ebenen, die Gebirge bedeuten also kein Plus an fester Masse, was durch die Beobachtung bestätigt zu werden scheint. Mit einem ganz ähnlichen, nun aber fest werdenden Netzwerk zwischen den Schollen, wie es der Lavasee des Kilauea zeigt, mußte sich jetzt auch unser ganzer Weltkörper überziehen, also mit Linien geringster Widerstandsfähigkeit der Kruste, auf denen das glühendflüssige Innere, das Magma, leichter durchbrechen konnte, und wo sich die wenn auch schon verfestigten Schollen doch noch immer etwas gegeneinander zu bewegen vermochten, wenn etwa später, beim weiteren Ausbau des Weltkörpers, den wir nun in der Folge als die Erde bezeichnen können, ausgedehnte Verschiebungen seiner Oberflächenteile notwendig wurden. Wir erkennen auf der Erde noch heute solche großen Bruchlinien, wo die » tektonischen Erdbeben« am häufigsten angreifen und weitausgedehnte Ländergebiete zugleich in zuckende Bewegungen versetzen. Eine solche Bruchlinie verläuft zum Beispiel ziemlich senkrecht zu den Anden, an der Antillengruppe vorbei quer durch den Atlantischen Ozean und weiter bis über den Kaukasus hinaus. Namentlich seit der Katastrophe von Martinique ist längs dieser alten Bruchlinie die Erdkruste wieder in beständiger Unruhe; die Erde will hier einen weiteren Schritt in ihrer Entwicklung vorwärts tun.

Mit der Bildung einer festen Kruste tritt unser Weltkörper in sein vulkanisches Zeitalter, in welchem unsere Erde noch heute steht. Zuerst beherrschte der Vulkanismus die ganze Erde; seine Äußerungen waren überall verbreitet, doch eben deshalb zugleich wohl auch weniger heftig, weil sich die Spannungen überall noch leichter befreien konnten. Wir wollen die Entwicklung dieser vulkanischen Erscheinungen durch die Zeitalter weiter verfolgen, bevor wir alle die andern Einflüsse ins Auge fassen, welche dem Antlitz der Erde ein so vielartiges Gepräge gegeben haben.

Wir verstehen es nach dem Vorangegangenen, daß das Innere der Erde beständig nach außen hin weiter reagieren muß. Das Spiel der Naturkräfte, durch welches wir die Sonnenflecken in bestimmten Zwischenräumen durchbrechen sahen, besteht ja eigentlich unausgesetzt fort. Es bleibt immer der Widerstreit bestehen zwischen dem Wärme erzeugenden Druck der Massen und der eindringenden Kälte des Weltraums. Diese packt den festen Panzer natürlich viel kräftiger an als früher die feuerflüssigen Massen und sucht ihn zusammenzupressen. Die Hülle wird dem Erdkörper zu eng; sie birst und läßt das glühende Magma überfluten. Die Schollen sinken tiefer, indem sie meistens nur da noch festgehalten werden, wo die Gebirgsrippen Widerstand leisten. Es entstehen Mulden zwischen denselben, die zukünftigen Meeresbecken. Immer unsicherer hängen bei diesem Niedersinken die Schollen an jenen aufgeworfenen Verbindungsstellen, und schließlich reißt eine Scholle auf ihrer ganzen Länge los. Sie rutscht längs der alten Bruchlinie ab, während gegenüber die andere Scholle stehen bleibt und eine Gebirgsmauer bildet, die gegen das entstandene Becken schroff abfällt. Eine solche Abrutschung hat einstmals längs der ganzen Andenkette stattgefunden, allerdings zu einer Zeit, als diese Mulden schon längst von ausgedehnten Meeren erfüllt waren.