|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ein phantasiereicher Schriftsteller hat unlängst alles Ernstes behauptet, die ganze Erde sei nur ein einziges lebendes Wesen. Der Mann kann deshalb recht haben, weil es wirklich schwerer ist, als man es glauben mag, zwischen Lebendigem und Totem eine strenge Grenze zu ziehen. Man weiß schon, daß der Stein tot ist und daß wir leben. Aber woran erkennen wir dies? Man antwortet gewöhnlich, an der willkürlichen Bewegung, an der Empfindung, am Bewußtsein. Der größere Teil unseres Körpers besteht nun aber aus Knochen; die können sich allein nicht willkürlich bewegen, sie haben keine Empfindung und kein Bewußtsein. Der Knochenbau des Erdwesens ist die Erdkugel selbst, und an diese setzen sich rings die lebenden Wesen als zunächst einzeln bestehende Zellen, die sich, namentlich seit der Mensch auftrat, mehr und mehr zu einem innerlich zusammenhängenden Organismus vereinigen. Ganz ähnlich wachsen in der Tat aus einem Zellkern alle lebenden Wesen auf; erst nach und nach differenzieren sich die Funktionen der zunächst gleichgearteten Zellen: es entsteht ein Zellenstaat ebenso, wie die Menschen Staaten bilden, und ebenso, wie in diesen Staaten der einzelne nur zum Teil durch die der Gemeinsamkeit zugute kommenden Verpflichtungen unfrei wird, so hat auch jede Zelle unseres Körpers eine gewisse Freiheit bewahrt, ja Millionen derselben, wie die Blutkörperchen, scheinen völlig frei zu sein, nur getrieben von dem allgemeinen Impuls des Blutkreislaufs. Sie wimmeln in den Adern hin und her, geradeso wie die Menschen in den volkreichen Straßen einer Stadt, und hier und da setzt sich ein Individuum fest, wo es nützlich sein kann am Aufbau des Ganzen. Kurz, der Vergleiche ließen sich Tausende anführen.

Aber, es sind schließlich doch eben nur geistreiche Vergleiche. Nach den ewigen, unveränderlichen Gesetzen der Natur wird sich das Tote wie das Lebendige unablässig organisch zusammenfügen müssen; es kann das Schädliche nicht auf die Dauer bestehen, weil es ja als Schädliches den Organismus, in dem es auftritt, vernichten muß und damit sich selbst auch. Deshalb muß auch das Nützliche sich immer höher entwickeln, immer mehr Ausdehnung und Macht gewinnen, weil es das Bestandfähigere ist. In diesem Sinne ist also kein Unterschied zwischen der lebendigen und der toten Natur. Überall, in den Weltsystemen ebenso wie in den allerkleinsten Stoffvereinigungen, zu denen sich die chemischen Atome gruppieren und mitten inne, bei den Systemen der Zellen, die die lebendigen Körper aufbauen, herrscht ein ewiger Kampf um das Bessere, muß das weniger Gute schließlich jenem Platz machen. Deshalb gibt es auch in allen diesen Stufenfolgen der Natur ein Gebären, ein Auswachsen, ein Blühen und auch ein Verblühen, einen Tod. Sterne und Weltsysteme kommen und gehen unter.

Auch die Erde. Wie glücklich und sorglos das Leben sich auch über sie hin entfaltet hat, seit Jahrmillionen aufwärtsstrebend, es muß einmal wieder abwärts gehen. –

Wie mag das wohl geschehen können? Wir setzen unsere Pläne auf Jahre hinaus, Staatsmänner auf Jahrzehnte und Jahrhunderte. Die uns umgebende Natur, auf Jahrmillionen der ununterbrochenen Entwicklung stehend, hat Lebenskraft für weitere Jahrmillionen. Wie sollte man es glauben können, daß dies je ein Ende hätte? Wozu dieser offenbare Drang zur rastlosen Emporentwicklung, der alles, selbst das Leblose beseelt, wenn dieses alles einmal wieder zunichte werden soll? Weshalb müssen wir alle sterben? Wir können mit Mephisto antworten: Weil alles, was besteht, wert ist, daß es zugrunde geht.

Wert ist: das heißt, daß es nicht wert war, ewig zu leben. Wir leben nicht in einer vollkommenen Welt, und deshalb muß das Alte sterben, damit das Junge, Vollkommenere, oder doch einer größeren Vollkommenheit Fähige, leben könne. So wird also der Tod etwas Notwendiges, Nützliches, im Werdeprozesse des Ganzen, und der Untergang einer Welt muß dein Fortschritt der übrigen Welten im Universum dienen.

Wie aber wäre dies wohl möglich? Bestehen denn über die Hunderte von Millionen Kilometer hinweg, die selbst die nächsten Weltkörper voneinander trennen, dennoch Beziehungen zwischen ihnen, die auf etwas mehr als ihre Bewegung und allenfalls ihre Beleuchtung hinauszielen? Würde am Getriebe des Sonnensystems irgend etwas geändert werden, wenn die Erde mit allem, was auf ihr ist, zermalmt würde, daß sie nur noch als organlose Staubwolke ihre Kreise um die Sonne zöge?

Fragen, die freilich nicht mit zwei Worten erledigt werden können! Fragen, die vielleicht den meisten als recht müßig erscheinen mögen, denn was kümmert uns das übrige Sonnensystem und alle die anderen Welten, wenn die unserige zugrunde gehen mußte! Was kümmert es den Sterbenden, wie die Welt nach ihm aussehen wird!

Nun, unsere irdische Welt ist offenbar nicht im Sterben, sondern in jugendlichstem Aufblühen begriffen, und da mag es uns doch wohl interessieren, darüber nachzudenken, welche Schicksale ihr noch bevorstehen mögen, ganz ebenso, wie wir uns gelegentlich fragen, ein wie langes Leben uns persönlich wohl noch beschieden sein und wie es einst einmal mit ihm zu Ende gehen könne. Das sind wohl ernste Stunden, in denen wir uns solchen Betrachtungen hingeben, wir fühlen uns in ihnen weihevoll umweht vom Flügelschlage der Ewigkeit, von der die Zeitspanne, die an uns vorüberrauscht, ein verschwindender Teil ist.

Die Welt! Ja, was ist die Welt, über deren zukünftige Schicksale wir nachdenken wollen? Wie weit umgrenzen wir diesen Begriff? Eigentlich bedeutet »Welt« alles, was vorhanden ist, das Universum in seinem ganzen Umfange. Das aber kann nicht untergehen. Was in ihm ist, kann sich nur wandeln, kann auf- und abstreben. Nur ein Teil dieses Ganzen kann untergehen. Und dann, was heißt untergehen? Vernichtet werden kann auch dieser Teil nicht. Er kann aufhören, das zu sein, was er war, und etwas anderes werden. Wir sagen nun, daß er untergehe, wenn die bisher in ihm vorhandene Ordnung aufhört, wenn die Elemente, die bisher am Aufbau einer Organisation dort bauten, wieder auseinanderfallen. Aufbau wie Zerfall geschehen durch die Naturkräfte, die in ihrer Art und ihrer Wirkung ewig und unveränderlich sind. Wie wäre es möglich, daß sie, nachdem sie Jahrmillionen am Aufbau einer Welt gearbeitet hatten, nun ihre Richtung, ihre Tendenz sozusagen, völlig umkehren könnten, indem sie nun zerstörend arbeiten, während sie doch selbst, ebenso wie der Stoff, den sie zu Bausteinen nahmen, absolut unverändert blieben? Wieder kommen wir zu dem Schlusse: Es gibt keinen wirklichen Untergang, auch nicht in dem Sinne einer allmählichen Zerstörung einer Organisation in einem besonders betrachteten Gebiete des Universums, vorausgesetzt, daß diese zerstörende Wirkung allgemein gedacht wird und der Zerstörung auf der einen Seite nicht ein aufbauend wirkender Einfluß auf der andern gegenübersteht. Die Naturkräfte können nur auf dem Wege, den sie von Anfang gingen, hier und da eine Organisation zerstören, die ihnen hemmend in den Weg trat. Die Natur zertrümmert nur, um besser wieder aufzubauen. Wäre es anders, wäre nicht die allgemeine Bilanz ein Fortschritt der Ordnung, so würden ja die Naturkräfte, die nichts ändern können an sich selbst, seit der unendlichen Zeit, die sie am Werke der Weltentwicklung arbeiten, schon längst alle Ordnung, so wie wir sie kennen, zerstört haben; es würde eine andere Ordnung bestehen, die wiederum im Einklange mit diesen Naturkräften stehen müßte. Noch einmal: Die Natur kann nicht vernichten, was sie aufgebaut hat, wenigstens nicht im Ganzen; sie läßt untergehen, damit es einen schöneren Aufgang gibt.

Wir alle, die wir sterben müssen, opfern unser Leben dem allgemeinen Fortschritte. Wir müssen diese Wahrheit näher erkennen, damit sie uns die Schrecken jenes unvermeidlichen Überganges mildern. Wir wollen uns mit dem Untergange einer Welt beschäftigen, um die großen Entwicklungsprinzipien näher kennen zu lernen, die diese Welt geschaffen haben.

Wir haben gesagt, daß wir einen Teil des Ganzen herausgreifen müßten. Da wir unsere Erde am besten kennen und ihr Untergang uns selbst in Mitleidenschaft zieht, ist es selbstverständlich, daß wir sie und ihre Umgebung wählen. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, daß sie eben nur ein Teil ist, dessen Schicksale nicht ohne seinen Zusammenhang mit dem Ganzen verständlich sein können.

Und weiter, wenn wir von einem Untergange der Erde reden, so meinen wir, die wir uns nun einmal in den Mittelpunkt des Interesses stellen, zunächst darunter nur Katastrophen oder Vorgänge, die dem Menschengeschlechte den Untergang bereiten. Wenn ein besonders heftiges Unwetter über uns hinrast und an unsern Häusern rüttelt, als wolle es alle Menschenwerke vernichten, so sagen wir »die Welt will untergehen«, und doch wird die Gewalt des vernichtendsten aller Stürme, verglichen mit der Bewegungsgewalt der kosmischen Mächte, die die Erde regieren und deshalb auch unter Umständen vernichtend wirken können, zur Geschwindigkeit einer Schnecke. Man bedenke, daß bei den allerheftigsten Stürmen die Luftbewegung etwa 40 m in der Sekunde erreicht, während ein Punkt der Erdoberfläche nur in seiner täglichen Bewegung um den Erdmittelpunkt am Äquator 464 m, die Erde selbst in ihrer Bahn dagegen rund 30 km zurücklegt. Würde die Erde nur eine Sekunde lang plötzlich stille stehn, so müßte in dieser einen Sekunde alles, was auf ihr geschaffen wurde, in Trümmer fallen.

Die Menschen wissen von großen Unwettern zu erzählen, die ganzen Ländergebieten und Hunderttausenden den Untergang bereiteten, und für diese war, was geschah, ein wirklicher Weltuntergang. Die Sagen fast aller Völker erzählen von Sintfluten, die alles hinwegrafften. Diesen Sagen liegen zweifellos wirkliche Ereignisse zugrunde. Immer werden dabei alle Elemente in grausigem Aufruhr geschildert. Können solche Ereignisse nicht wiederkehren und sich dann in ihrer Gewalt so steigern, daß alle Ordnung der irdischen Natur dadurch zerstört würde?

Solche Fragen sind natürlich nicht exakt zu beantworten. Alle Zukunft liegt verschleiert, und nur die Astronomen sind so glücklich, auf lange Zeitspannen im vorhinein natürliche Ereignisse zu verkünden, und des Eintreffens unter allen Umständen absolut sicher, wenn bis dahin – nicht die Welt untergeht. Alle unsere Forschungen und Betrachtungen, die auf Schlußsicherheit Anspruch erheben, können sich doch immer nur auf den normalen Verlauf der Dinge beziehen, aber wir wissen nur zu gewiß, daß im Getriebe alles Geschehens Abnormes, Unvorhergesehenes eintritt, welches alle unsere Vorausberechnungen zuschanden machen kann. Wir müssen also unsere Frage wieder zergliedern in die, ob wir etwas darüber wissen, wie im normalen Verlaufe dem Menschengeschlechte oder der gesamten irdischen Natur schließlich der Erde als Himmelskörper ein Ende bereitet werden kann, und dann, welche Wahrscheinlichkeiten wir etwa angeben können für ein abnormes Ereignis, das solche Folgen nach sich zu ziehen imstande sei.

Für den letzteren Fall stehen unserer Phantasie zunächst alle Wege offen. Zum Beispiel wissen wir ja aus täglichen Erfahrungen, wie unberechenbar das Wetter ist. Wer könnte mit aller Sicherheit verneinen, daß etwa schon morgen ein Orkan über die Erde hinwegfegt, der uns alle unter unseren Kartenhäusern begräbt, oder daß die Erdoberfläche rings herum in jene Zuckungen gerät, die wir als die schrecklichsten Äußerungen der irdischen Naturgewalten fürchten, vor denen es kein Entfliehen gibt, oder daß aus den Himmelsräumen ein kilometergroßes Felsstück niedersaust und in seinem Falle den Luft- und Wassermantel unseres Planeten in so fürchterlichen Aufruhr versetzt, daß keine Lebenskraft ihm widerstehen könnte; wer dürfte es ferner für unmöglich erklären, daß es im Weltraum besonders heiße oder kalte Stellen gibt, durch welche unsere Erde mit dem ganzen Sonnensystem geführt werden könne, so daß in solchen Temperaturextremen abermals das Leben zugrunde gehen müßte? Tausend solcher Möglichkeiten liegen vor, ebenso wie tausend Möglichkeiten sind, daß durch völlig unvorherzusehende Zufälle unser eigener Lebensfaden in der nächsten Minute jäh durchschnitten wird. Auch die Welt der Himmelskörper ist nicht vollkommen, auch sie ist nicht völlig vor verhängnisvollen Zufällen geschützt.

Deshalb aber beständig in Todesangst zu schweben oder gar dem Weltuntergange entgegenzusehen, wäre töricht. Wir rechnen mit der Wahrscheinlichkeit eines Lebens von bestimmter normaler Länge. Wenn wir das nicht dürften, so könnte keine Lebensversicherungsgesellschaft bestehen. Auch die Wahrscheinlichkeit ist festen Gesetzen unterworfen; in der Tausendfältigkeit der Ereignisse verwischt sich das Zufällige, und die stetige Kraft, die allen diesen Vorgängen zugrunde liegt, tritt vor Augen. Ein Beispiel, das scheinbar gar nicht hierher gehört, illustriert dies sehr schön. Jeder hat wohl schon einmal bei elektrischen Anlagen den Strommesser beobachtet und gesehen, wie der Zeiger während des Betriebs beständig in großer Unruhe hin und her schwankt, weil da oder dort Strom aus- oder eingeschaltet wird. Vielleicht sollte man nun meinen, daß, je größer der Betrieb wird, desto unruhiger müßte sich auch der Zeiger erweisen. Gerade das Gegenteil findet statt: In der Zentrale der Berliner elektrischen Straßenbahnen bewegt sich der Stromzeiger fast gar nicht mehr oder doch nur sehr langsam, indem er nur die durchschnittlichen Tagesschwankungen des Stromes angibt: Die ganze Unruhe des ungeheuren Betriebs hat sich hier im großen ausgeglichen. So wie mit diesem elektrischen Strome geht es auch mit dem Strome der Menschheit und mit dem ewigen Fluten im Meere des Weltgeschehens. Wird irgendwo eine Wirkung ausgeschaltet, so tritt an anderer Stelle eine andere dafür ein. Alles gleicht sich aus, auch die Folgen eines Weltunterganges.

In diesem Sinne können wir auf wissenschaftlicher Grundlage Wahrscheinlichkeiten für oder wider das Eintreten von verheerenden Katastrophen entwickeln, so etwa, wie wir bestimmen, in welchem Umfange Hagelschläge durchschnittlich Schaden anrichten werden, und in diesem Sinne kann man auch in der Frage eines partiellen Weltunterganges Ähnliches tun.

Leider nun beobachtet man die Natur erst seit einem Jahrhundert ziffernmäßig einigermaßen genauer. Wüßten wir z. B., um wieviel größer wir jedesmal die Zeitspanne nehmen müßten, innerhalb der ein bestimmtes Wetterereignis, Sturm, Gewitter, Überschwemmung, je einmal einen um eine gegebene Größe bedeutenderen Umfang angenommen hatte, so könnten wir etwa ausrechnen, wieviel Tausende von Jahren nötig sind, damit sich je einmal eine Sintflut ereignet, die etwa ganz Europa umfaßt. Wenn dann seit dem letzten betreffenden Ereignisse bereits so viele Jahre vergangen sind, so dürften wir dann sagen, daß wir für eine neue Sintflut reif seien. Ob sie dann wirklich auch kommt, ist freilich eine andere Frage. Ich habe diese Art von Schlüssen angeführt, weil damit in vielen Fällen, wo man die eigentlichen Gesetze des Geschehens noch nicht kennt, selbst in Gebieten der exaktesten aller Wissenschaften, der Astronomie, erfolgreich gearbeitet worden ist.

Wenn auch die Annalen der Wissenschaft mit ihren genauen Angaben nicht weit genug zurückreichen, so hat doch die Menschheit selbst wenigstens die gewaltigsten Ereignisse im Gedächtnis behalten, die sie in Mitleidenschaft zogen. Und da zeigt es sich nun, daß alle Erinnerungen an Katastrophen, welche die jeweilig bekannte »ganze Welt« umfaßten, in graue Vorzeiten zurückreichen, als die Menschheit selbst erst einen sehr kleinen Teil der Erdoberfläche kannte. Man hat keinerlei Anhaltspunkte darüber, um wieviel Jahrtausende zurück z. B. die biblische Sintflut stattfand und wie groß in Wirklichkeit der Umfang ihrer Verwüstungen war. Mit allen ähnlichen Sagen anderer Völker ist es begreiflicherweise nicht besser bestellt. Da wir aber die ziffernmäßige Zeitrechnung, bis auf für unsere Betrachtungen verschwindend kleine Unsicherheiten, bei mehreren alten Kulturvölkern, bei den Chinesen, Ägyptern, Babyloniern, um mindestens fünf Jahrtausende zurück verfolgen können und sich innerhalb dieser Zeit kein Ereignis in ihrer Geschichte verzeichnet findet, das etwa als ein wie oben charakterisierter Weltuntergang hätte gelten können, so dürfen wir getrost annehmen, daß innerhalb solcher Zeitspannen, in denen ganze Völkerschaften aufkeimen und wieder vergehen, die unsere Erdoberfläche beherrschenden Naturgewalten sich genügend ausgeglichen haben, um keine weltzerstörenden Katastrophen zuzulassen.

Vielleicht ist es also den Naturkräften, soweit sie unter irdischen Verhältnissen arbeiten, also keine kosmischen Einflüsse stattfinden, überhaupt nicht möglich, so große Wirkungen zu üben, wie wir sie hier voraussetzen. Da wir die Naturkräfte ziemlich genau studiert haben, so können wir jedenfalls dieser Frage näher treten.

Stürme wüten ja oft über die halbe Erde hinweg. Man kann ihren Weg verfolgen zwischen Kontinenten. Die Sturmwarnungen, die uns das transatlantische Kabel von Amerika bringt, sind selten umsonst gegeben. Könnte solch ein Sturm nicht einmal ganz Europa verwüsten? Wir müssen zur Beantwortung dieser Frage die andere stellen, wie denn die Stürme überhaupt zustande kommen.

Ich kann bei dieser Gelegenheit natürlich hier nicht eine meteorologische Vorlesung halten, aber jedermann weiß wohl, daß die Bewegungen der Atmosphäre dem Ausgleich der Wärmeverteilung auf der Erdoberfläche dienen. Die Sonne sendet uns mit gewissen leisen Schwankungen, auf die ich noch zurückkomme, immer dieselbe Wärmemenge zu, aber durch die Ungleichheiten der Oberfläche erhalten ihre einzelnen Teile sehr verschiedene Mengen davon. Die Lage der Achse der Erde zu ihrer Bahn um die Sonne bedingt die Verschiedenheit der Zonen. Wäre die Erdoberfläche ganz eben und besäße keine ungleich verteilten Meere, so würde durch diese Verschiedenheit der Zonen eine gleichmäßige Luftbewegung zwischen dem Äquator und den Polen unterhalten werden, die wir im großen und ganzen auch wirklich beobachten. Außerdem bedingt die Umdrehung der Erde um ihre Achse ein Zurückbleiben der Luftschichten, wodurch in den Äquatorgegenden ein beständiger Ostwind in der Höhe hervorgerufen wird. Alle diese Verhältnisse müßten konstant bleiben, wenn nicht besondere Einflüsse die Gleichmäßigkeit dieser Bewegungen störten, und nur diese besonderen Einflüsse könnten es deshalb sein, die wir zu befürchten haben. Ich sagte, daß diese von der Gestaltung der Erdoberfläche herrühren. Wäre diese völlig starr und unveränderlich, so müßten es auch ihre Einflüsse sein, und ein Gleichgewichtszustand müßte sich längst hergestellt haben. Aber ebenso wie ein Pendel, dem man nur einmal einen Anstoß gegeben hat, eine Zeitlang um seine Ruhelage hin und her schwingt, so kommt die Luftbewegung, einmal aus ihren gewöhnlichen Bahnen gestört, nicht so bald wieder zur Ruhe; hier sieht man deshalb Einflüsse sich summieren, an anderen Orten dagegen ausgleichen, und es kann gelegentlich zu recht heftigen Äußerungen kommen. Aber wir erkennen wohl, daß angesichts der konstanten Faktoren, die die Ursache sind, ihre größtmögliche Summe, das heißt also das Maximum ihrer Wirkung, eine bestimmte Grenze haben muß. Diese Grenze muß in der langen Zeit, die wir in dieser Hinsicht bis in die prähistorischen Perioden überblicken können, schon einmal eingetroffen sein, und da die Welt dabei nicht zugrunde gegangen ist, so haben wir also von einem Sturm, soweit die Sonnenbestrahlung und irdische Verhältnisse ihn veranlassen können, nichts Ernstliches zu fürchten. Auch die den Sturm gelegentlich begleitenden Erscheinungen, Gewitter, Wolkenbrüche, Hagelschlag, Sturmfluten, können aus denselben Gründen ihre Kraft nicht über ein bestimmtes Maximum hinaus steigern. Alle diese Wirkungen verhalten sich etwa so wie die Wirbel an den Ufern eines stetig fließenden Stromes.

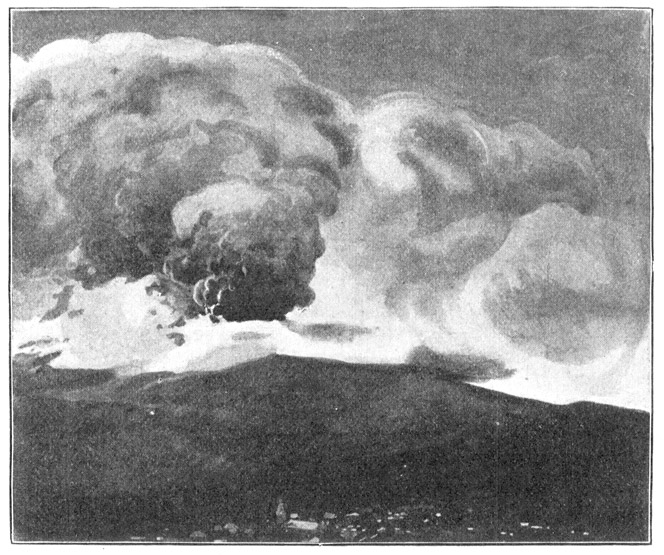

Wie steht es aber mit jenen furchtbaren Äußerungen des Erdinnern, die wir als Vulkanerscheinungen und Erdbeben kennen, und die namentlich wieder in den letzten Jahren unsere Aufmerksamkeit in grauenerregender Weise beständig wach erhalten haben? Wir wissen, wie am 8. Mai 1901 ein unscheinbarer und als gänzlich ungefährlich geltender Vulkan in weniger als einer Minute an 50 000 Menschen erwürgte. Das war ganz gewiß ein Weltuntergang für jene unglückliche Stadt Saint Pierre auf der Insel Martinique, denn nichts blieb bestehen, nicht ein einziges Hälmlein wurde geschont. (Vergl. die Abbildung am Anfange des Buches: die Vulkanwolke des Mont Pelée.) Was die Natur, was die Menschen gebaut hatten in Jahrhunderten, die Millionen von wunderbaren Organismen, die hier zu einem aufblühenden Ganzen ineinandergriffen, in einer Minute waren sie zu einem wüsten Chaos zusammengewürfelt. Tief ergriffen von solchen ungeheuren Kraftäußerungen der Natur und schaudernd stehen wir vor derartigen Ereignissen, die in den Annalen der Geschichte nur zu vielfach verzeichnet werden mußten. Kaum achtzehn Jahre vor dem Untergange von Saint Pierre, 1883, kamen durch einen ebenfalls nur kleinen Vulkan in der Sundastraße, den Krakatoa, 40 000 Menschen um, und noch mehr wie auf Martinique mag man hierbei den Eindruck eines wahrhaften Weltunterganges gehabt haben. Der Vulkan selbst lag auf einer kleinen unbewohnten Insel, auf der er kein Unheil hatte anrichten können. Seine schrecklichen Äußerungen unterschieden sich aber von denen jenes Mont Pelée auf Martinique durch bis dahin beispiellose Fernwirkungen. Der Vulkan barst während seines Ausbruchs mitten durch und ließ die Meeresfluten in seinen glühenden Schlot strömen. Explosionen waren die Folge davon, deren Schallwirkungen man über einen Raum größer als ganz Europa vernahm. Auf der Karte S. 37 sind die betreffenden Wirkungsgebiete eingezeichnet. Der Luftwellenberg, der dadurch entstand, ging sechsmal um die ganze Erde und brachte rings herum alle Barometerangaben in beträchtliche Schwankungen. Ebenso lief die Meereswelle, die bei dem Rückstoß der Wassermassen durch die entwickelten Gase hervorgebracht wurde, mehrere Male um die Erde herum. An den Ufern der umgebenden Sundainseln aber brandete die Flut über ganze Ortschaften und Städte hinweg: eine plötzliche Sintflut, weit schrecklicher als die biblische, die man herannahen und wachsen sah, und ertränkte 40 000 Menschen. Die Hälfte der Insel wurde, zu Staub zermalmt, in die höchsten Regionen der Atmosphäre geschlendert. Mehrere Tage lang wurden Java und andere Teile des Sundaarchipels in völlige Nacht gehüllt; schreckliche Gewitter mit heißem Regen, gemischt mit widerlichem Schlamm und Asche, gingen nieder. War wohl einer, der diese schrecklichen Tage miterlebte und bei dem markdurchdringenden Krachen jener Explosionen nicht geglaubt hätte, die ganze Erde berste auseinander und stiebe zerfetzt in das Weltall hinaus?

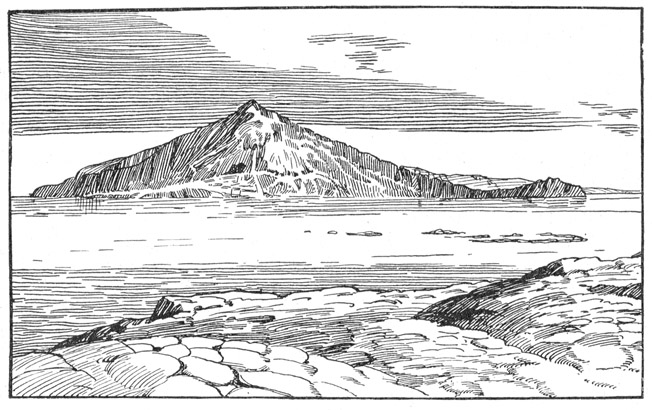

Die stehengebliebene Hälfte des Krakatoa-Vulkans.

Jene Vorgänge in der Sundastraße haben wirklich die ganze Erde in Mitleidenschaft gezogen. Noch jahrelang blieben die Nachwirkungen fast überall sichtbar. Ein großer Teil jenes allerfeinsten vulkanischen Staubes wurde in den oberen Schichten der Atmosphäre dauernd festgehalten. Zunächst erzeugte er dadurch eigentümliche Lichtbrechungen, die rings um die Erde herum die herrliche Erscheinung des sogenannten Nebelglühens, der farbenprächtigen Sonnenauf- und Untergänge verursachten, wie wir sie auch bei Gelegenheit der Katastrophe von Martinique wahrnahmen, nur in weit schwächerem Maße. Einige jener Staubwolken aber waren in den Bereich jener beständig die Erde umkreisenden Stürme an der Grenze des Luftmantels geraten und umkreisten nun mit ihnen die Erde. Wenn dann wegen ihrer großen Höhe die Sonnenstrahlen sie zur Nachtzeit noch trafen, so erschienen sie uns noch nach Jahren als sogenannte leuchtende Nachtwolken, deren sehr große Höhe messend zu bestimmen war. Jener scheinbare Weltuntergang klang also aus in entzückenden Farbenspielen.

Konnten also die Wirkungen eines solchen Vulkanausbruchs sich über unseren ganzen Planeten ausbreiten, so wäre es wohl auch denkbar, daß sie einmal alles vernichtend auftreten. Oder können wir auch in diesem Falle, wie bei den Stürmen, auf eine maximale Grenze ihrer Kraft schließen? Leider sind unsere Kenntnisse über das Wesen der Vulkanausbrüche noch sehr im argen. Wir wissen nicht, wie es im Erdinnern aussieht, woher diese übermächtigen Wirkungen kommen. Wir wissen nur sicher, daß wir über einem ungeheuren Glutherde wohnen, einer ehemaligen Sonne, die nur an ihrer oberflächlichsten Oberfläche genügend erkaltet ist, um dem Leben eine Stätte für seine Entfaltung darzubieten. Nähme man der Erde ihre Kruste weg, so würde sie zu einem weithin in das Universum hinausstrahlenden Stern werden, denn überall dort unten herrscht zweifellos eine Hitze, in der alles Gestein in weißglühenden Fluß oder in leuchtende Wolken verwandelt werden müßte, wie sie heute die Sonnenatmosphäre bilden. Es läßt sich physikalisch zeigen, daß allein schon der ungeheure Druck der überlastenden und zusammendrückenden Erdschichten genügt, um den Erdkern bis auf eine verhältnismäßig dünne Kruste nicht nur flüssig, sondern gasförmig zu machen. Die Theorie verlangt es unbedingt, daß die Erde in der Hauptsache eine Gaskugel ist, nicht viel mehr wie eine Seifenblase, ebenso wie diese außen von einer Flüssigkeit umgeben, und über diese erst hat sich die feste Kruste seit einiger Zeit geschlagen.

Seifenblasen platzen alle einmal. Kann das nicht schon morgen, ganz plötzlich, unerwartet auch mit unserem irdischen Wohnsitze geschehen, dem wir uns so sorglos anvertrauen? Nun, von innen heraus ist das wohl nicht möglich. Der Umstand, daß sich in jahrmillionenlangem Abkühlungsprozesse diese feste Kruste überhaupt bilden konnte, ist auch eine genügende Gewähr dafür, daß sie durch das Andauern dieser selben Wirkungen nicht wieder zerstört werden kann. Alles, was langsam arbeitet, arbeitet auch solide, für die Dauer, das ist nicht nur für die Arbeit der Menschen gültig. Wären Wirkungen vorhanden, die den Panzer nicht bestandfähig machten, so hätten sie ihn eben nicht entstehen lassen. Man könnte sich allerdings wohl denken, daß von dem Augenblicke an, wo der Panzer sich allseitig schloß, innere Spannungen dadurch entstehen mußten, daß die sich schneller abkühlende Kruste sich auch schneller zusammenzuziehen trachtete als das Innere, und solche Spannungen müßten sich in der Tat immer weiter häufen bis zur Katastrophe. Man könnte sich auch sagen, daß solche Katastrophen in der ersten Zeit wohl häufiger, aber weniger heftig, dann immer seltener und um so gewaltiger werden müßten, je dicker und widerstandsfähiger eben die Kruste wird. Wir würden demnach jetzt in einem Stadium leben, in dem eine explosive Zertrümmerung der Erdkugel durch diese Zusammenziehung jeden Augenblick zu befürchten wäre.

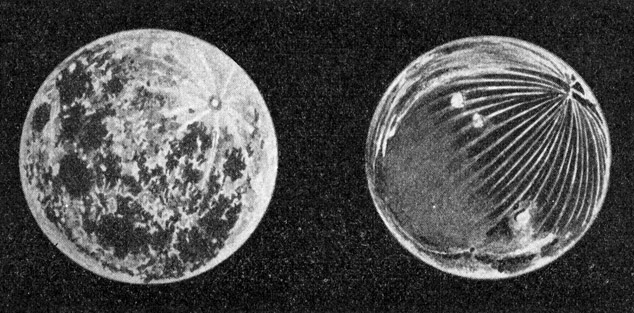

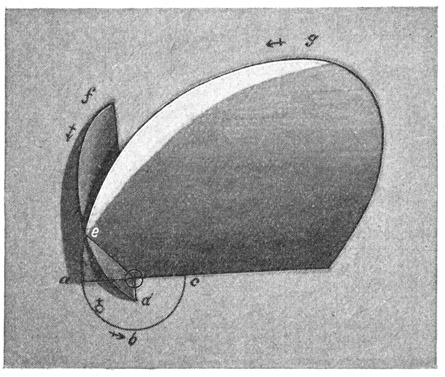

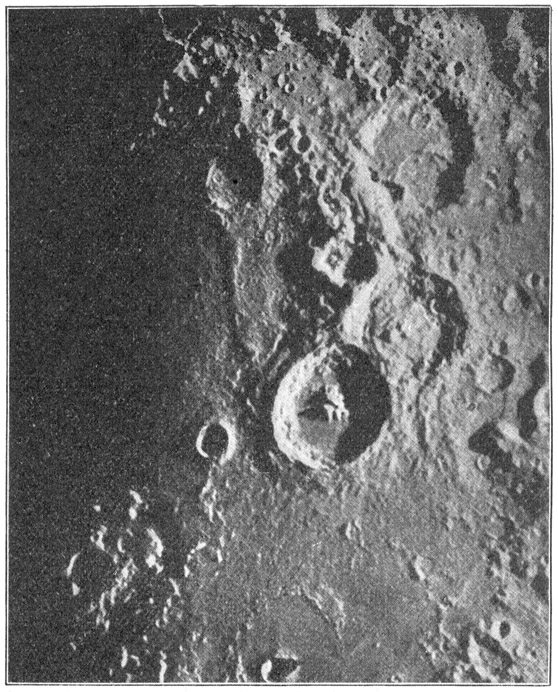

Eine recht bedenkliche Illustration zu dieser Ansicht gibt uns unser nächster Nachbar im Sonnensystem, der Mond. Es sieht wirklich ganz so aus, als ob er einmal wie eine Glaskugel zerplatzt wäre. Bekanntlich ist die uns sichtbare Hälfte des Mondes mit unzähligen Kratern besetzt, von denen ich zwar nicht glaube, daß sie alle durch eine Tätigkeit entstanden, die mit der irdischer Vulkane ohne weiteres zu vergleichen ist; wir kommen darauf noch zurück. Von einer Reihe dieser Kraterberge gehen nun sogenannte Strahlensysteme aus, Risse, die sich radial um diese Ringberge ordnen. Vom » Tycho«, einem großen Ringgebirge in der Nähe des Mondsüdpols, reichen diese Risse fast bis über die ganze Mondhälfte herum. Unsere Abbildung des Mondes, die nach einem vortrefflichen Pariser Original angefertigt wurde, zeigt sie unverkennbar. Aber es sind heute keine eigentlichen Risse mehr, keine auseinanderklaffenden Erdspalten, denn sie sind bei schräger Sonnenbeleuchtung gar nicht sichtbar, während sie als Vertiefungen doch dann gerade am deutlichsten schwarz hervortreten müßten. Nur wenn die Sonne senkrecht auf sie scheint, also zur Vollmondzeit, wo alle Reliefgestaltungen der Mondoberfläche verschwinden, weil alles schattenlos wird, sehen wir diese Streifen helleuchtend, eben als Strahlen, und ganz so wie solche um jene Krater geordnet. Würde unsere Erde in ähnlicher Weise plötzlich zerplatzen, so müßte aus den Erdrissen sofort das flüssige Erdinnere hervortreten und die Risse wieder ausfüllen. Was davon etwa überfließt, verbreitert die strahligen Streifen auf der Oberfläche, ohne jedoch merkliche Erhöhungen hervorzubringen. Wenn nun aus unseren Vulkanen die Lava besonders plötzlich hervorgetrieben wird und also sehr schnell erkalten muß, so erstarrt sie oft zu einem schwarzglänzenden Glasfluß, zu Obsidian. Bei einem so plötzlichen Zerspringen, wie wir es hier voraussetzten, sind die Bedingungen zur Obsidianbildung vorhanden, und wir können uns deshalb die Strahlensysteme des Mondes gar nicht anders erklären, als daß er wirklich einmal, oder selbst zu wiederholten Malen, da es ja verschiedene solcher voneinander unabhängiger Strahlensysteme dort gibt, zersprungen ist, und daß dann die Risse sich sofort wieder mit glänzendem Obsidian, oder einem anderen Glasfluß ausgefüllt haben.

Der Mond ist aus demselben Teig gemacht wie die Erde, er ist ein Teil von ihr und ihr ähnlich in den Grundzügen ihrer Entwicklung, wie Mutter und Tochter. Was dem Monde passiert ist, das kann auch der Erde zustoßen, und deshalb ist es jedenfalls für uns von bedeutsamem Interesse zu erfahren, wie der Mond wohl diese Risse erhalten haben kann. In dieser Hinsicht haben einmal zwei englische Mondforscher, Nasmyth und Carpenter, ein Experiment mit einer Glaskugel gemacht, die sie ganz mit Wasser füllten und dann zuschmolzen. Als sie die Kugel nun erhitzten, mußte sich das Wasser im Innern mehr ausdehnen als das umschließende Glas; es zersprengte deshalb das letztere, und es entstanden Systeme von Rissen auf der Glaskugel, die in ganz frappanter Weise denen auf dem Monde glichen. (Siehe die Abbildung.) Nun müssen wir wohl zugeben, daß das eben beschriebene Experiment durchaus den Verhältnissen entspricht, die bei der Abkühlung einer Weltkugel eintreten, die einen festen Panzer um einen flüssigen Kern geschlagen hat. Es muß ja offenbar denselben Effekt hervorbringen, ob nun das Innere sich mehr auszudehnen strebt als die Hülle, wie bei der erhitzten mit Wasser gefüllten Glaskugel, oder ob die Hülle sich mehr zusammenzuziehen strebt als der Kern nachgeben kann. Wir haben auch gesehen, daß die Gefahr dieses Auseinanderplatzens eines Weltkörpers unter den gemachten Voraussetzungen um so größer wird, je fester die Kruste bereits geworden ist, ein je höheres Alter er also erreicht hat. Der Mond ist nun relativ wesentlich älter als die Erde. Auch bei den Himmelskörpern gilt die Regel, daß das Kleinere eine kürzere Lebensdauer hat als das Größere. Bei den Himmelskörpern ist dies eine physikalische Notwendigkeit, weil jeder kleinere Körper schneller erkalten muß als ein größerer. Der Mond hat ausgelebt. Nur unsichere Spuren einer erlöschenden Lebenstätigkeit beobachtet man auf ihm. Alles dies scheint also wohl den Schluß zuzulassen, daß unser Begleiter wirklich einstmals solche Katastrophen durchgemacht hat, durch die seine ganze Oberfläche beinahe von Pol zu Pol zersprengt wurde.

Der Mond mit dem Krater Tycho und dessen Strahlensystem und eine gesprengte Glaskugel nach Nasmyth und Carpenter.

An dem Eintritt der Katastrophe selbst kann beim Monde überhaupt nicht gezweifelt werden; der Augenschein lehrt es. Alle anderen Erklärungsversuche der Strahlensysteme sind angreifbar. Freilich vertreten die Pariser Mondforscher Loewy und Puiseux immer noch die ältere Ansicht, wonach diese Strahlen Ausstreuungen heller Aschen der Vulkane seien, die vom Winde soweit getrieben wurden. Ich habe dagegen geltend zu machen, daß solche Winde, die halb um einen rotierenden Weltkörper herumgehen, unmöglich diese völlig ungestörte Richtung beibehalten konnten. Das spricht gegen alle Erfahrungen und auch gegen die Theorie. Eine andere Frage aber ist es, ob es nicht noch andere Ursachen für diese Katastrophe gibt als ein Zerplatzen durch innere Spannung. Wenn unsere Engländer z. B. einen Stein gegen ihre Glaskugel geworfen hätten, so würden ganz genau dieselben Rißsysteme entstanden sein. Und solche Steine können nun wirklich auch gegen eine Weltkugel fliegen. Wir werden uns damit bald noch eingehender zu beschäftigen haben.

Aber wir haben ja vorhin die Notwendigkeit solches Zerplatzens dargetan. Gewiß! Unter der Voraussetzung, daß die Erdkruste wirklich hart, unnachgiebig sei. Das ist sie nun aber erwiesenermaßen nicht. Es konnte experimentell nachgewiesen werden, daß unter selbst sehr geringem Druck das härteste Gestein biegsam wird, wenn man ihm die Zeit dazu läßt. In Marmorplatten, die auf Pfählen ruhen, drücken sich diese wie in eine weiche Masse ein, nur durch ihr eigenes Gewicht. Sie biegen sich krumm wie etwa eine Bleiplatte, wenn sie aufrecht stehend schräg belastet werden, freilich immer nur nach Jahrhunderten. Dabei gehört gerade Marmor zu den sprödesten Gesteinsarten. Diese Nachgiebigkeit erhöht sich noch wesentlich, wenn man die betreffenden Materien erwärmt. Unter solchen Bedingungen aber gestaltete sich die Erdkugel. Wo sich auf ihr Gebirge aufgetürmt haben, sehen wir, daß Schichten, die einst als Meeresschlamm horizontal abgelagert wurden, sich in Falten geworfen haben wie Tuch, das man zusammenschiebt. Dies geschah unter Drucken, die die Gebirge entstehen ließen; diese Drucke können aber noch lange nicht so gewaltig sein, als ein Spannungsdruck, der schließlich im stande wäre, die ganze Erdrinde über Tausende von Kilometern hin zu zersprengen. Die Erdrinde wird also in allen Fällen nachgiebig genug sein, um einem langsam wirkenden Drucke sich anzupassen. Höchstens mag hier oder da, wo die Druckrichtungen sehr verschieden auftreten, ein Zerreißen stattfinden. In so hohem Maße »plastisch« zeigt sich der Erdball, daß er, wie theoretische Betrachtungen erwiesen haben, sich heute noch entsprechend der Schwungkraft, die aus seiner täglichen Umdrehung resultiert, an den Polen abplatten müßte, wenn er vorher eine feste vollkommene Kugel gewesen wäre. Die gegenwärtig beobachtete Abplattung der Erde beweist also keineswegs, wie man es früher geglaubt hatte, daß die ganze Erde einstmals glühend flüssig gewesen sei. Die Verhältnisse, die wir im kleinen bei der Glaskugel antrafen, sind also durchaus nicht auf Weltkörpergröße und Weltkörperentwicklungszeiten ohne weiteres anwendbar. Es würde auch allen sonst in der Natur gemachten Wahrnehmungen widersprechen, wenn im normalen Verlaufe der Dinge eine Entwicklung irgendwelcher Art katastrophenhaft enden sollte. Man wolle wohl bemerken, daß ich betone: Im normalen Laufe der Dinge. Daß in besonderen Fällen Katastrophen leider häufig genug eintreten, wissen wir alle ja zur Genüge.

Aber wir haben gleichzeitig gesehen, daß wegen der fortschreitenden Abkühlung der Erde ihre Oberfläche in beständiger Bewegung erhalten wird, damit sie sich schrittweise den fortwährend sich verändernden Verhältnissen anpassen kann. Durch diese Abkühlung ebenso wie durch ihre eigene Schwere, die ihre Massen immer weiter zusammendrückt, verkleinert sich beständig ihr Durchmesser. Ihre Haut, die Oberflächenkruste, wird ihr deshalb zu groß, sie schrumpft zusammen ebenso wie die Haut eines alternden Menschen. Alle diese Wirkungen lassen die Erdkruste niemals ganz zur Ruhe kommen, und diese Bewegungen, an sich für die Dimensionen des Erdkörpers im einzelnen unbedeutend, nehmen wir als Erdbeben wahr, die in wenigen Sekunden über ganze Landschaften Entsetzen und Verberben bringen können.

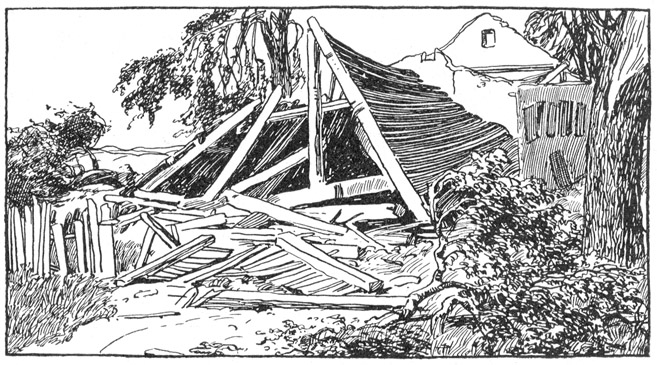

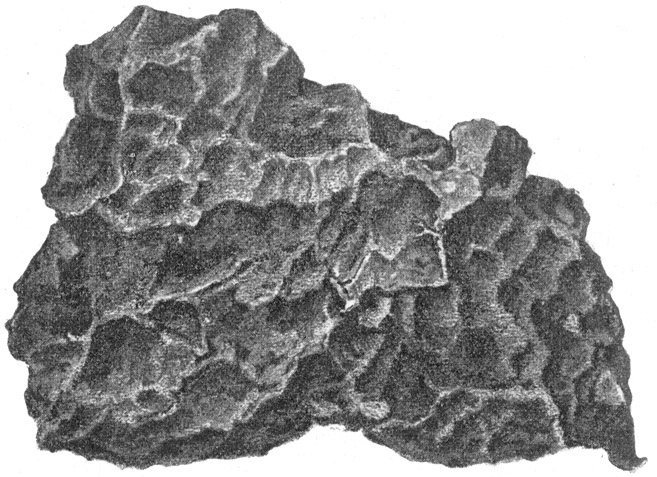

Zerstörung durch Erdbeben.

Keine die Menschheit bedrohende Naturerscheinung macht so unmittelbar den Eindruck, als ob plötzlich alle Ordnung der Dinge zerstört sei, als dieses schreckliche Erzittern der Grundfesten, die wir nächst den Sternen des Himmels als das Unveränderlichste kennen, was die Natur geschaffen hat. Aus diesen festen Boden bauen wir ja alle unsere Hoffnungen. Plötzlich, ohne alle Vorzeichen, wenn rings umher die Landschaft im herrlichsten Sonnenscheine lacht, zuckt der Boden unter unseren Füßen, oft nur eilt einzigesmal einen Bruchteil einer Sekunde lang, und nur wenige Millimeter beträgt die eigentliche Verschiebung des Erdbodens nach der Seite hin; viel geringer noch ist meist die Bewegung nach oben. Aber sie hat dabei eine so ungeheure Kraft, daß lose Gegenstände dadurch um Zehner von Metern fortgeschlendert werden können. Es ist so, als wenn man auf ein Brett, das sich selbst nicht bewegen kann, von unten her einen Hammerschlag ausübt; Sand und sonst leichte Gegenstände auf dem Brette können dadurch hoch emporgeschnellt werden. Die Mächte, die diese Erdbeben erzeugen, sind bei weitem die gewaltigsten, die wir auf der Erde überhaupt wahrnehmen. Man stelle sich vor, daß ganze Kontinente gleichzeitig erschüttert worden sind. Und gerade bei solchen ausgedehnten Beben muß man den eigentlichen Ausgangspunkt der Kraft in einer großen Tiefe, bis zu zehn und mehr Kilometern unter der Erdoberfläche, suchen. Ein Oberflächenstück also von Zehnern von Kilometern Dicke und Hunderttausenden von Quadratkilometern Oberfläche rütteln diese unheimlichen Mächte hin und her. Das große Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755, dem 60 000 Menschen zum Opfer fielen, und das die ganze Stadt, die zu den reichsten der Welt damals gehörte, in einen Trümmerhaufen verwandelte, bestand nur aus drei starken Stößen, die innerhalb fünf Minuten erfolgten. In diesen fünf Minuten war aus heiterem Himmel ein Weltuntergang hereingebrochen über diese Tausende. Im ganzen nordwestlichen Europa hat man dieses Erdbeben gespürt, auf den Britischen Inseln, in Deutschland und der Schweiz und im südlichen Skandinavien. In unseren Tagen, wo wir auf die Naturerscheinungen mehr achten, auch wenn sie nicht unmittelbar uns in Mitleidenschaft ziehen, sind Erdbeben, nicht nur in unseren superempfindlichen Instrumenten, sondern auch selbst »makroseismisch«, als deutliche Erschütterungen in noch viel größerem Umfange beobachtet worden, ja, bei dem großen Erdbeben, das 1895 in Argentinien sein Zentrum hatte, erzitterte deutlich der ganze Erdball. In Japan sowohl wie in Italien waren seine Wirkungen zu verspüren. Man stelle sich einmal vor, welcher Kräfte es bedürfen würde, um einen Berg um einen Millimeter zu heben. Die Masse ausgedehnter Gebirge aber ist klein gegenüber solchen kilometerdicken kontinentalen Schollen, die wir hierbei in Bewegung sehen. Wenn wir dann erfahren, daß bei einem Beben vom Jahre 1891 in Japan eine Viertelmillion Häuser zerstört worden sind, so können wir uns wohl fragen, ob diese tückischen Gewalten nicht einmal den ganzen Erdball derart zu erschüttern vermögen, daß alle Menschenwerke vielleicht in einer einzigen Sekunde zerstört würden.

Diese Frage bedingt ebenso wie bei unseren vorangegangenen Betrachtungen über die Stürme die nach der Ursache der Erdbeben. Wirken auch hier konstante Faktoren, mit denen man, wenigstens für den allgemeinen Verlauf der Dinge, rechnen kann? Leider müssen wir auch hier, wie bei den Vulkanerscheinungen, antworten, daß unsere Kenntnisse von den Ursachen der Erdbeben noch außerordentlich unsicher sind. Erst seit kaum mehr als zehn Jahren verfolgt man die Erdbeben systematischer und mit genügend feinen Instrumenten, erst so jung ist die Wissenschaft der »Seismologie«, die bisher kaum mehr tun konnte, als ein umfassendes Beobachtungsmaterial zu sammeln und einigermaßen zu sichten, mit dem man nun versuchen wird, wissenschaftlich begründete Theorien aufzubauen. Zunächst zeigt sich leider nur, daß gerade diese entsetzlichsten von allen Naturerscheinungen auf der Erde zugleich auch die unberechenbarsten von allen sind. Selbst in den Launen des Wetters kennen wir heute mehr Gesetz und Regel, wie in den Erdbeben. Dennoch sind einige große Züge ihres Wesens auch heute schon zu erkennen, und diese vermögen uns immerhin einige Anhaltspunkte in unserer Sache zu geben.

Zerreißen des Bodens durch Erdbeben.

Zunächst sehen wir deutlich, daß es bestimmte Gebiete der Erdoberfläche gibt, wo die Beben häufiger und kräftiger auftreten wie in anderen, die zum Teil sogar als erdbebenfrei, oder doch sehr arm daran, gelten können. So sind z. B. in der norddeutschen Tiefebene nur sehr selten Erdbeben wahrgenommen worden, und wenn deren einmal auftraten, so zeigte es sich, daß es nur Fernwirkungen größerer Beben außerhalb dieses Gebietes waren. Dann ist fast ganz Afrika erdbebenfrei, bis auf die Mittelmeerküsten und Ägypten. Die bebenreichen Gegenden dagegen sind meist, doch nicht ausschließlich, auch reich an Vulkanen. Die Westküsten beider Amerika, die ganz besetzt sind von den Riesenvulkanen der Anden, von Alaska hin bis zum Feuerlande, sind auch von Beben besonders häufig heimgesucht. In Mittelamerika gibt es ein Gebiet, wo fast beständig der Boden in Bewegung ist, so daß die Eingeborenen es die »Hängematte« genannt haben. Dagegen ist die atlantische Küste Amerikas erdbeben- und vulkanarm, mit Ausnahme der Umgebungen des Alleghani-Gebirges, das freilich nicht vulkanisch ist.

Es lag hier natürlich nahe, an einen unmittelbaren Zusammenhang der Erdbeben mit den Vulkanerscheinungen zu denken. Beim Ausbruch eines Vulkans wird ja fast immer die Umgebung mehr oder weniger stark erschüttert, wie das bei den begleitenden explosiven Erscheinungen ja auch gar nicht anders möglich ist. Aber man hat diese Ansicht doch bald dahin abändern müssen, daß die Vulkanausbrüche keineswegs die allgemeine Ursache der Erdbeben sein können, sondern daß beide Erscheinungen, die des Vulkanismus und der Erdbeben, eine tiefer liegende gemeinsame Ursache haben müssen. Wir haben vulkanische Beben von solchen streng zu trennen, die von keinerlei vulkanischen Erscheinungen verursacht oder begleitet werden; man nennt sie »tektonische«, d. h. erdbildnerische Beben. Die letzteren sind immer die ausgedehntesten, und zu ihrer Auslösung ist deshalb eine ganz wesentlich größere Kraft erforderlich als zu den durch die Vulkanausbrüche verursachten Erderschütterungen, die wohl in der nächsten Umgebung der vulkanischen Explosionen an Heftigkeit jene tektonischen Erdstöße übertreffen können, aber dann stets auf diese beschränkt bleiben. Beim Ausbruch des Santa Maria in Guatemala im Oktober 1902 war das Beben während eines Tages in »ein einziges fortwährendes Schütteln verwandelt, das ein Gefühl erweckte wie an Bord eines Schiffes bei hoher See«. (Siehe das Buch des Verfassers »Von Saint Pierre bis Karlsbad«, Studien über die Entwicklungsgeschichte der Vulkane. Zweite Auflage. Berlin 1904. S. 45.) Aber schon wenige hundert Kilometer vom Zentrum dieses schrecklichen Ausbruchs entfernt, war von diesem Beben nichts mehr zu verspüren. Bei der furchtbaren Katastrophe von Saint Pierre waren die Bebenerscheinungen von untergeordneter Bedeutung. Wenn trotzdem die äußerst feinfühligen seismographischen Instrumente Erderschütterungen von mikroskopischer Größe selbst noch in Potsdam anzeigten, so hat dies seinen Grund in durchaus sekundären Wirkungen. Oft lösen die plötzlichen Schwankungen des Luftdrucks, die solche Explosionen hervorbringen, auch Erdbebenerscheinungen aus. Die Luft repräsentiert bekanntlich ein sehr großes Gewicht; gerade so groß ist ihr Druck auf die Erdschichten der Oberfläche, wie ein rings die Erde umflutendes Meer aus Quecksilber von dreiviertel Meter Tiefe. Man begreift, daß, wenn von diesem Meere über einer Strecke von Tausenden von Quadratmeilen auch nur die Höhe eines Zentimeters nach anderen Orten abfließt, die Erde unter dem verminderten Druck aufzuatmen, sich zu dehnen strebt. Man beobachtet es ja selbst in Steinbrüchen, daß die Schichten, nachdem sie von oberen Lagen befreit wurden, sich emporblähten, Falten bildeten, wie wir sie im großen in den Gebirgen antreffen. In diesem Sinne existiert also doch der seit alters her behauptete, inzwischen stark angezweifelte Zusammenhang des Barometerstandes mit den Erdbeben. Bekanntlich findet man auf alten Barometern unter der Stufe »Sturm« oft »Erdbeben« angezeigt. Bei sehr tiefem Barometerstande ist in der Tat eine Neigung zu Erdbeben physikalisch begründet.

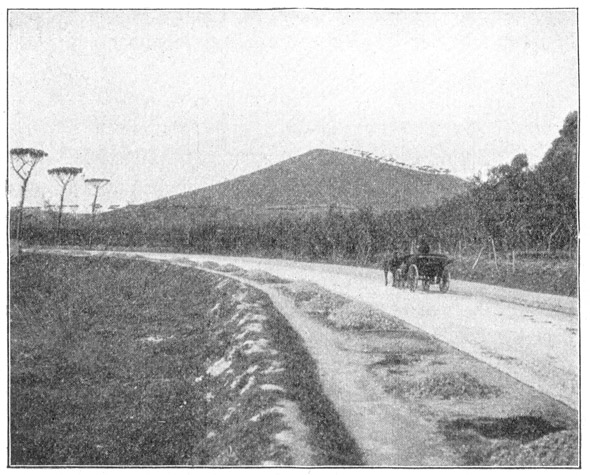

Der Monte Nuovo in den phlegräischen Feldern bei Neapel.

Ein weiteres sehr eindringliches Beispiel eines verheerenden und doch lokal sehr beschränkten Erdbebens ist das von Ischia vom Juli und August 1883. Nachdem einige Tage vorher leichte Erschütterungen auf dieser Insel wahrgenommen wurden, geschah mit großer Plötzlichkeit ein starker Stoß von unten nach oben, der am 28. Juli die Stadt Casamicciola in einen Trümmerhaufen verwandelte, unter dem mehr als tausend Menschen begraben wurden. Nachher folgten noch schwache Wellenbewegungen des Bodens, dann trat wieder völlige Ruhe ein. Nur ganz vereinzelt stieß das geheimnisvolle Etwas dort in der Tiefe im August und September noch einmal immer weniger heftig gegen die Erdrinde, und dann war es verschwunden. Ischia liegt vor dem Golf von Neapel als eine Fortsetzung der phlegräischen Felder, wo die vulkanische Tätigkeit fast noch unheimlicher haust wie unter dem Vesuv selbst. Denn sie pflegt hier gelegentlich an ganz unerwarteten Stellen auszubrechen. So stieg im Jahre 1538 mitten aus den blühenden Ufergestaden plötzlich unter Donner und Blitz und wilden Ausbrüchen glühender Asche ein neuer Vulkan auf, der nur diesen einen Ausbruch hatte und heute friedlich als »Neuer Berg« (Monte Nuovo) dasteht. Der Hauptgipfel Ischias besteht gleichfalls aus einem erloschenen Vulkan, dem Epomeo; der hatte 1302 seinen letzten Ausbruch, welcher den heute noch unfruchtbaren Lavastrom »del Arso« erzeugte. Seitdem aber war der Vulkan ruhig geblieben, bis er sich zuerst 1881 wieder durch ein Erdbeben in Erinnerung brachte, dem erst zwei Jahre später jener verhängnisvolle Stoß folgte. Der Vulkan selbst blieb allerdings dabei ruhig; nur die Schwefelquellen seiner Umgebung stoßen kräftiger und wurden heißer, die Fumarolen, aus der Erde strömende Dampfstrahlen, verdoppelten ihre Kraft, und es wird erzählt, daß an einigen Orten der Erdboden wenige Fuß unter der Oberfläche stark erhitzt gefunden wurde. Wir müssen annehmen, daß in nicht allzugroßer Tiefe die nur in Fesseln geschlagene aber durchaus nicht erstorbene vulkanische Tätigkeit sich durch eine Explosion zu befreien suchte, ohne jedoch sich diesmal bis zur Oberfläche durchringen zu können. Solche Beben sind schon häufig verhängnisvollen Ausbrüchen einige Jahre vorausgegangen, so namentlich in Pompeji, das bereits 16 Jahre vor der im Jahre 79 unserer Zeitrechnung stattgehabten berühmten Katastrophe durch ein Erdbeben teilweise zerstört wurde. Auch der Vesuv, der die Ursache beider Vorgänge war, mußte damals zu den erloschenen Vulkanen gezählt werden, wie heute der Epomeo auf Ischia. Es ist deshalb durchaus möglich, daß jene Insel einmal ganz plötzlich von einem ähnlichen Geschick ereilt wird wie Pompeji oder Martinique.

Weil jenes Beben von Casamicciola also auf zwar nicht bis ganz zur Oberfläche vorgedrungene vulkanische Tätigkeit zurückzuführen ist, blieb es auch auf die Insel durchaus beschränkt. Die Instrumente des Observatoriums am Vesuv hatten sich dabei überhaupt nicht geregt, und auch sonst ist in den umliegenden vulkanischen Gebieten keinerlei Wirkung beobachtet worden.

Es gibt nun eine Methode, nach der man mit einiger Wahrscheinlichkeit die Tiefe, in der die verhängnisvolle Stoßwirkung ausgeübt wird, bestimmen kann. Jeder auf einen elastischen Körper ausgeübte Stoß muß ihn in Schwingungen, in eine Wellenbewegung versetzen, wie die Luft durch den Schall, wie der Weltäther durch das Licht. Die Gesteine der Erdrinde sind aber auch elastisch, mehr oder weniger, je nach ihrer Art. Solche Wellenbewegung muß sich nun immer kugelförmig ausbreiten, und wenn deshalb ein Stoß auf die Erdrinde aus einer gewissen Tiefe ausgeübt wird, so muß er, wie es die beistehende Zeichnung veranschaulicht, auf der Oberfläche um so später eintreffen, je weiter der betreffende Ort von demjenigen abliegt, der gerade über dem in der Tiefe liegenden Stoßpunkte sich befindet, dem sogenannten Epizentrum, M, des Bebens. Ist der Stoß ursprünglich in senkrechter Richtung aus dem Punkte 0 im Erdinnern erfolgt, so wird er auch im Epizentrum noch senkrecht erscheinen, also etwa Gegenstände auf der Erdoberfläche auf die Höhe a b erheben, aber um so seitlicher wirken, je weiter der Beobachtungsort auf der Oberfläche vom Epizentrum entfernt ist. Zum Beispiel wird in der Richtung 0 B die Stoßwirkung senkrecht auf c d stattfinden, für 0 C aber auf e f und so fort. Die Vergleichungen der Zeit des Eintreffens und der Richtung der »Erdbebenwelle« geben also die Elemente her, welche die Lage des eigentlichen Stoßpunktes unter der Oberfläche zu ermitteln vermögen.

Während nun auf diese Weise für die stärksten Beben oft nur eine sehr geringe Tiefe des Ausgangspunktes gefunden wird, so zum Beispiel für das von Ischia sicher nicht mehr als 500 m, so steigen dagegen viele sehr ausgedehnte, aber oft durchaus nicht an sich bedeutende Beben aus vielen Kilometern Tiefe zu uns auf. Man hat bis zu 40 km gefunden. Welch eine ungeheure Kraft muß da gearbeitet haben, um aus solcher Tiefe herauf ganze Kontinente zum Erzittern zu bringen! Da ist nun unsere beängstigende Frage: Kann diese Kraft nicht auch einmal alles über den Haufen werfen, was wir erarbeitet und erdacht haben? Ist ein menschlicher Weltuntergang durch ein Erdbeben möglich?

Woher entspringen diese Kräfte? Sie können offenbar nicht irdischen Ursprungs sein, denn wir kennen keine aus den Beziehungen der Dinge auf der Oberfläche unseres Planeten resultierenden Gewalten, die auch nur annähernd solche Taten vollbringen könnten. Gegenüber den kosmischen Kräften aber sind die bei den stärksten Erdbeben beobachteten Bewegungen nur gering. Welche kosmischen Gewalten also greifen die Erde gelegentlich so unsanft an? Hemmungslos schwebt die Erde um die Sonne durch den leeren Raum, und wenn auch nach astronomischem Sprachgebrauch alle anderen Planeten ihre Bewegung »stören«, so kann dies doch nicht anders als in völlig stetiger Weise geschehen; plötzliche Hemmungen des himmlischen Uhrwerks aus sich selbst sind undenkbar. Aber wir haben bereits oben eine andere Wirkung kennen gelernt, der wir ja sogar die Möglichkeit zuschrieben, einen ganzen Weltkörper zu zersprengen: die Wärmeausstrahlung. Wenn auch jener Spannung zwischen den oberen und unteren Teilen des Erdkörpers durch Plastizität selbst der scheinbar härtesten Gesteinsschichten entgegengearbeitet wird, so muß doch schließlich die sich schneller abkühlende Haut dem Planetenkörper zu klein werden. Risse werden unvermeidlich, und solche Risse sieht man in der Tat sehr häufig bei Erdbeben entstehen: Der Erdboden öffnet sich plötzlich und verschlingt mit weitaufklaffendem Rachen, was ahnungslos sich hier erging. Steintrümmer und Erde kollern nach in das aufgerissene Grab von Hunderten. Mitten durch Ortschaften hindurch haben sich schon solche Spalten gebildet, oft von mehreren Metern Breite und meilenweiter Länge. An anderen Orten hat man dagegen wieder erhebliche Zusammenschiebungen des Erdreichs, Verkürzungen und Aufwerfungen, Drehungen des Erdbodens nach einem Beben konstatiert. Man sieht also, wie hier überall ungeheure Mächte an den Erdschollen schieben und zerren, um sie in eine neue Lage zu bringen, die dem möglichsten Ausgleich widerstreitender Naturgewalten besser entspricht. So kann die Oberfläche einer Tonschicht in viele Risse zerspringen, während das Innere seine Plastizität völlig bewahrt.

Erdspalte bei Midori entstanden beim großen japanischen Erdbeben von 1891.

Aber es tritt noch eine Reihe anderer Ursachen zu dem Abkühlungsprozeß, die Verschiebungen der Erdrinde erzeugen. Der ganze Erdkörper muß sich nicht nur, weil er Wärme ausstrahlt, verkleinern, sondern namentlich auch durch seine eigene Schwere. Durch dieses Zusammenpressen unter der eigenen Last seines Körpers wird viel der ausgestrahlten Wärme wieder ersetzt. Bei Sonnenkörpern ist sogar die Wärmeerzeugung durch Zusammenpressung bedeutender als die Ausstrahlung, wie ungeheuer groß auch diese gerade bei diesen Weltleuchten ist. Nachdem freilich die Materie eines Weltkörpers bereits stark zusammengedrückt ist, wie bei der Erde, wird die Wärmeerzeugung dadurch immer geringer. Aber unser Erdkörper ist ganz gewiß noch längst nicht auf dem Maximum der Dichte angelangt; er besitzt bekanntlich ungefähr im Durchschnitt die Dichtigkeit des Eisens. Platin ist beinahe dreimal dichter. Der Druck in einer Kugel nimmt nun aber nach dem Mittelpunkte hin zu; dieser wird also mehr zusammengepreßt als die Oberfläche, und infolge dieser Differenz muß ganz umgekehrt wie bei der Ausstrahlungswirkung dem Planeten seine Haut zu groß werden. Es müssen Aufwerfungen entstehen, Falten, wie die der Gebirge. Hier wird es nun vorkommen können, daß längs einer solchen Gebirgsfalte die Erdoberfläche nicht genügend folgen kann: Sie reißt ab, und es entsteht ein Abrutschgebiet, ein jäher Absturz nur auf der einen Seite eines Faltengebirges, das von der anderen Richtung her mit langsam ansteigenden Wellenlinien sich aus einer Ebene erhebt. Die Alpen sind ein Beispiel hierfür. Von Norden her beginnt ihre Erhebung nur ganz allmählich mit einer Reihe vorgelagerter Voralpenketten, nach der italienischen Seite hin aber fallen sie schroff ab zur Ebene des Po und weiter nach Westen hin bis ins Meer. Auch die Alpenabhänge nach der oberitalienischen Ebene hin umspülte einst das Meer. Wir begreifen es, daß, wo eine solche Scholle tief genug abstürzt, das Meer sich über diese ergießen muß, das ja die tiefsten Stellen der Erdoberfläche ausfüllt. Deshalb begegnen wir häufig solchen Steilküsten, hinter denen unmittelbar sich hohe Gebirgsmauern türmen. Die imposanteste ist die Pazifische Küste beider Amerika, hinter der sich die ungeheure Gebirgsrippe der Anden erhebt. Mit einigen Unterbrechungen umkreist sie die halbe Erde, von Alaska bis über den Südpol hinweg, denn es ist nach den neuesten Ergebnissen der Südpolarforschung kaum mehr zweifelhaft, daß das Viktorialand der Antarktis mit seinen beiden großen Vulkanen Erebus und Terror eine in allen Zügen verwandte und der gleichen Ursache entspringende Fortsetzung der Andenkette bildet.

Es gibt noch andere Ursachen, die eine langsame Verschiebung der Erdrinde notwendig machen. Eine davon ist die allmähliche Verlangsamung der Umdrehungsdauer des Erdkörpers um seine Achse. Wie wunderbar auch das himmlische Uhrwerk organisiert ist (wir werden uns im Laufe dieser Betrachtungen noch eingehender damit zu befassen haben), es arbeitet doch nicht ohne Hemmungen, die sich in den Jahrhunderttausenden bemerkbar machen. Es geht ihm in dieser Hinsicht nicht anders wie den von Menschenhand gebauten: Es verstaubt mit den Jahren. Denn auch im Weltall treibt sich verhältnismäßig sehr viel Staub herum, der beständig auf die Erde niederfällt und dabei ganz langsam, aber stetig, ihre Bewegungen hemmt. Wir sehen es auch an den anderen Planeten, daß sie um so schneller um ihre Achse schwingen, in einem je jüngeren Entwicklungsalter sie sich befinden. Nun muß, bei der Plastizität des Erdkörpers, seine Abplattung an den Polen immer im genauen Verhältnis zu der Schwungkraft stehen, die die Teile des Äquators vom Zentrum hinwegtreibt und dadurch die Abplattung hervorgerufen hat. Bei der notwendigen steten Abnahme der Umdrehungsgeschwindigkeit muß also die Erde langsam immer weniger abgeplattet, immer genauer kugelförmig werden, und es findet deshalb ein beständiger Schub von Erdmassen vom Äquator zu den Polen hin statt. Dieser Schub ist ganz gewiß nur sehr gering innerhalb menschlicher Zeitdimensionen, aber er ist durchaus von derselben Größenordnung wie derjenige, welcher durch die vorhin angegebenen Faktoren bewirkt wird, und beide wirken stetig. Auch durch diese langsame Wanderung der Äquatoranschwellung nach den Polen hin können deshalb Spannungen entstehen, die sich gelegentlich durch Erdbeben befreien. Eine andere, mit der Erdachse in Verbindung stehende Ursache der Bewegung von Erdschollen ist die erst seit etwa zwei Jahrzehnten bekannte Tatsache, daß die Pole langsam in spiraligen Windungen über die Erde hin wandern. Mit diesen Polschwankungen muß aber auch die ganze Wulst von drei Meilen Höhe am Äquator wandern. Ist der Betrag auch innerhalb der kurzen Zeit, in der wir ihn beobachten, sehr gering (der Endpunkt der Erdachse bewegte sich auf der Oberfläche bisher nur um wenige Zehner von Metern), so ist es doch nicht unmöglich, ja sogar wahrscheinlich, daß solche Schwankungen einstmals viel größer waren. Selbst heute schon sind Anzeichen vorhanden, daß die spiralige Bewegung des Erdachsenendes sich vergrößert.

Alle diese Ursachen packen offenbar sehr große Schollen der Erdoberfläche zugleich an, und deshalb zeigen sich auch gerade die hierdurch hervorgerufenen tektonischen Beben am ausgedehntesten. Es ist wohl verständlich, daß sich auf unserer Erdkugel Gebiete größerer allgemeiner Festigkeit von anderen auszeichneten, die leichter nachgiebig, dem Bruch eher ausgesetzt sind. Jeder Körper, jedes Wesen hat solche »Achillesferse«, an der er angreifbar ist. Auf der Erde entstanden Bruchlinien, wo die Schollen von kontinentaler Ausdehnung sich aneinander vorbei oder übereinander schoben, oder wo die eine Seite absank, die andere stehen blieb. Da, wie wir sahen, alle Ursachen, die solche Verschiebungen hervorbringen, stetig und sehr langsam wirken, und andererseits auch die Erdschollen nicht unendlich widerstandsfähig sind, so ist es offenbar nicht möglich, daß die Stauungen und Spannungen, die sich schließlich als Erdbeben ausgleichen, zu unbegrenzter Größe anwachsen. Auch die Katastrophen, die von Erdbeben zu befürchten sind, müssen ihr Maximum haben, wie die der Vorgänge in der Atmosphäre.

Es fragt sich nur, wie weit dieses Maximum über den Wirkungen liegen kann, die wir von dieser Seite her kennen. Diese Frage läßt sich aber nicht einmal durch einen rohen Überschlag beantworten. Daß diese Kräfte mit der Zeit ganz gewaltige Veränderungen der Erdoberfläche hervorbrachten, zeigen ja die Gebirge. Auf der Westseite der Anden ist eine Scholle, so groß wie der Pazifische Ozean, mehrere Kilometer tief abgerutscht. Ist dies einmal plötzlich geschehen, so war es ein Weltuntergang erschreckenster Art. Auf der anderen, der asiatischen Seite, sind gleichfalls alle Anzeichen dafür vorhanden, daß das Landgebiet dort tief in das Meer gesunken ist, und hier ist die Bewegung offenbar noch im Gange. Wir dürfen annehmen, daß der Meeresgrund des ganzen Pazifischen Ozeans einmal Landgebiet war, und daß also eine Scholle, größer als alle unsere Kontinente zusammen, sich so tief herabsenkte, daß das vorher an anderen Stellen vorhandene Meer sie überflutete. Vielleicht war vor jener vorausgesetzten Katastrophe alles, was heute Kontinent ist, Meer, und beide Horizonte der Lebensentwicklung, der der Luft und des Wassers, haben sich vertauscht. Alle Erdschichten, auf denen heute das Landleben sich tummelt, waren ja jedenfalls einmal Meeresgrund, bis auf wenige Inseln, die aus den Urmeeren aufragten, es sind »Sedimentgesteine«, aus verhärtetem Meeresschlamm bestehend, in dem wir versteint Meeresgeschöpfe eingebettet finden. Solch eine Vertauschung von Land und Meer mußte, wenn sie plötzlich eintrat, eine Vernichtung alles Lebens herbeiführen.

Fassen wir die Folgeerscheinungen, die die Bildung eines neuen Ozeans durch das Abrutschen einer kontinentalen Erdscholle heraufbeschwören müßte, zunächst einmal näher ins Auge, da wir daran Betrachtungen knüpfen können, die uns nach verschiedenen Seiten hin interessieren.

Die Gipfel der Andenkette steigen bis über 6000 m empor, und nahe an ihrem Absturz liegt der Meeresgrund noch tiefer unter der Fläche des Ozeans als jene gewaltigste Gebirgsrippe der Erde sich über ihn erhebt. Die Höhe des Abrutsches betrug also 10 km und noch darüber. Nun zeigt es sich, daß das Erdreich durchschnittlich immer um einen Grad wärmer wird, wenn wir um 30 m tiefer unter die Erdoberfläche hinabsteigen. Man nennt diesen in den verschiedenen Örtlichkeiten etwas schwankenden Wert von 30 m die geothermische Tiefenstufe. Bei einer Tiefe von 10 km erhalten wir also eine Temperaturerhöhung von etwa 300 Grad. Bei diesem Wärmegrade beginnen schon eine Reihe von Metallen wenigstens weich zu werden. Setzen wir nun den Fall, eine Erdscholle rutschte plötzlich um diesen Betrag ab, so würde das unten freigelegte Erdreich außerordentlich plastisch sein und den gewaltigen Drucken, die bei solchen Vorgängen kontinentale Schollen bewegen, nicht mehr widerstehen können. Es würde aus der Spalte hervorquellen und schließlich jedenfalls an einigen Stellen den noch tieferliegenden feuerflüssigen Stoffen, dem sogenannten » Magma«, den Weg nach oben freimachen. Das bedeutet aber nichts anderes, als daß auf diesen Spalten, diesen »Bruchlinien«, sich Vulkane aufsetzen müssen. Das ist nun in Wirklichkeit geschehen. Längs der ganzen Andenkette, von den nordpolaren Gebieten bis zum Südpol, haben sich auf die Gebirgsfalten, die an sich nicht vulkanisch sind, Feuerberge von gigantischen Dimensionen gesetzt, deren Höhenzahlen zwar ihre Bedeutung als Vulkane eben deshalb nicht richtig beurteilen lassen, weil sie auf dem gewaltigen Sockel der Andenkette hervorgewachsen sind. So ist z. B. als Vulkan der Ätna mit seinen 3300 m viel bedeutender als fast alle Andenvulkane, die Höhen bis über 6000 m erreichen, von denen aber oft 4000 m als nichtvulkanischer Unterbau abzuziehen sind, während der Ätna sich vom Meere ab aus seinen eigenen Produkten aufgebaut hat. Eine Folge jener Bildung der Vulkane über Spalten ist ihre reihenweise Anordnung, die nicht nur bei den Andenvulkanen, sondern in allen größeren Vulkangebieten deutlich hervortritt. Überall müssen also hier, unserer Voraussetzung entsprechend, Bruchlinien vorhanden gewesen sein, die das aus der Rißwunde hervorströmende Magma wie das Blut aus einem lebenden Körper wieder zu verstopfen trachtet. Rings um den Großen Ozean herum steht ein ungeheurer Kranz von Feuerbergen, und danach ist also, wie wir es schon vorhin vermuteten, dieses ganze Meeresbecken eine niedergegangene Erdscholle.

Erdansicht mit den Vulkanreihen. Die um einen Punkt des Indischen Ozeans gruppierten vollen Linien geben den Ort der Flutwelle von Stunde zu Stunde an, welche sich beim Ausbruch des Krakatoa ausbreitete. Das letzte, an der Südspitze Amerikas befindliche Kurvenstück besagt demnach, daß die Flutwelle dort bereits 17 Stunden nach dem Ausbruch noch mit merklicher Stärke ankam. Die den Ausbruchsort umschließende feinpunktierte Linie bezeichnet das Gebiet, über welches sich die Schallphänomene des Ausbruchs verbreiteten.

Wir verstehen nun auch den Zusammenhang zwischen den Vulkanerscheinungen und den Erdbeben. Letztere sind als tektonische, weit ausgedehnte Beben die primären Erscheinungen. Noch immer rütteln und schieben die geheimnisvollen Mächte an den Schollen, wo die Erdrinde früher schon einmal aufgerissen war. Gelegentlich reißt eine alte Wunde wieder auf. Bei den in der Tiefe vor sich gehenden Verschiebungen können auch plötzliche Druckverminderungen eintreten, durch die vorher fest zusammengepreßt gehaltenes Erdreich wieder flüssig, ja vielleicht sogar gasförmig wird, und gewaltige vulkanische Explosionen sind die Folge davon. Wir sehen also, daß die Vulkanerscheinungen nur immer Folgen, nicht die Ursachen jener weitverbreiteten Beben sein können, während man noch vor wenigen Jahrzehnten meist das Umgekehrte glaubte und also jedes Erdbeben für eine vulkanische Folgeerscheinung hielt, indem die Vulkanherde unterirdisch gedacht wurden, wo an der Oberfläche keine Vulkanausbrüche die Beben begleiteten. Unsere neue Anschauung erklärt es auch, daß die tektonischen Beben wohl vorzugsweise in vulkanischen Gebieten auftreten, ohne jedoch völlig auf diese beschränkt zu sein. Da, wo die Bruchlinien sich bildeten, greifen eben die Kräfte an, die die Schollen verschieben und dadurch die Erdbeben verursachen; aber gelegentlich kann deshalb auch die ganze Scholle in Bewegung geraten. Man versteht auch, daß in bestimmten Gebieten Beben jahrelang sich unausgesetzt wiederholen können, wo eine Scholle sich mehr und mehr befreit und den auf sie wirkenden Kräften nun schrittweise nachgibt. Am berühmtesten oder vielmehr berüchtigsten ist in dieser Hinsicht das Beben der griechischen Provinz Phokis geworden, wo drei Jahre hindurch, von 1870 bis 1873, die Erde fast fortwährend bebte, von unterirdischem Donner und Felsstürzen begleitet. Es gab Tage, wo überschläglich 29 000 Einzelstöße erfolgt sind, d. h. alle 3 Sekunden einer. Dabei wechselten sehr heftige, verwüstende Stöße ganz unregelmäßig mit unbedeutenderen ab. Die unglückliche, ohnedies arme Bevölkerung jenes Gebietes wurde dadurch in so nervenzerrüttenden, anhaltenden Schrecken versetzt, daß Wahnsinn und Fallsucht epidemisch wurden. Dann hörte, so wie sie gekommen war, die Erscheinung auf. Abgesehen davon, daß dort sich keine Vulkane befinden, hat man von letzteren kein Beispiel, das solche anhaltenden und unregelmäßig auftretenden Erschütterungen erklären könnte. In jüngster Zeit, Winter und Frühjahr 1903, bebte es, wie auch schon früher einmal, fast beständig, wenn auch nicht stark, im Vogtlande, also in der Umgebung der Spalte, auf der sich die Thermen des Erzgebirges als Nachklänge früher recht bedeutender Vulkanerscheinungen befinden. An diesen Thermen selber geschahen dagegen keine Veränderungen, die auf unterirdisch neu erwachte Vulkantätigkeit hätten schließen lassen. Hier rüttelten die erdbildnerischen Gewalten an einer ungeheuren Scholle, die uns sogar mit den Antillen verbindet. Hierüber muß ich den Leser bitten, sich eventuell näher in meinem bereits Seite 27 erwähnten Buche zu orientieren.

Bei dem bloßen Herausquellen der Lava aus den aufbrechenden Spalten oder den sich aufbauenden Vulkanschloten und damit verbundenen gelegentlichen Explosionen hat es nun aber noch keineswegs sein Bewenden, wenn ein so tiefer Abrutsch stattfindet. Das hinzuströmende Meer beginnt einen urgewaltigen Kampf mit den aus der Tiefe brechenden Mächten des Feuers. Längs der ganzen Spalte werden Katastrophen wie die von Krakatoa zur Tagesordnung. Die Sonne wird verfinstert. Ungeheure Wasser- und Staubmassen werden beständig in die Atmosphäre befördert. Bei jenem einzigen Vulkan, der in einer ähnlichen Weise wie es hier vorausgesetzt wird, ins Meer versank, war die Nachwirkung der in die Luft beförderten vulkanischen Produkte jahrelang zu verfolgen. Hier aber handelt es sich um Vorgänge längs einer die Erde halb umspannenden Senkungsfläche, auf der gewiß Jahrtausende lang die vulkanische Tätigkeit in unvorstellbar gewaltiger Weise gewütet haben muß. Daß dabei in den zuströmenden Meeresteilen alles Leben getötet werden mußte, ist unzweifelhaft, und wenn auch wohl nicht über alle vorhandenen Ländergebiete direkt von den Vulkanschlöten, die vielleicht zu Tausenden hier zugleich aufbrachen, Verderben gebracht wurde, so mußten doch notwendig die nachfolgenden meteorologischen Verhältnisse verhängnisvoll werden. Der Feuchtigkeitsgehalt der Luft stieg und vergrößerte die Niederschlagsmengen um so mehr, als die das Sonnenlicht abhaltenden Staubmassen die zur Erde kommende Wärmemenge wesentlich verringerte. Je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasser kann sie bekanntlich in Dampfform festhalten. Die vermehrten Niederschläge, der beständig bewölkte Himmel hielt immer noch mehr die Sonnenstrahlung ab. Der ganze Kreislauf des Wassers in der Atmosphäre geriet in eine absteigende Bewegung. Eine völlige Veränderung des allgemeinen Klimas der Erde mußte eintreten. Nach sintflutartigen Regen blieb es beständig feucht und kalt. Vom Hochgebirge wälzten sich die Gletscher tiefer und tiefer in die Täler herab, denn die Sonne konnte nicht mehr die oben unablässig niedergehenden Schneemassen auflösen, und so wurden selbst Gebiete, wo sonst während des Sommers noch eine Temperatur über Null geherrscht haben würde, von den Eisströmen dauernd überflutet, ebenso wie die Gletscherzungen auch heute in den Alpen wesentlich unter die Grenze des ewigen Schnees herabreichen. Schließlich wurde auch ein großer Teil der Ebenen am Fuße der Gebirge von einer immer höher sich türmenden Eisdecke überzogen. Die allgemeine Eiszeit brach herein, deren Spuren wir in der Tat überall auf der Erde verfolgen können. Es ist namentlich das Verdienst des Weltreisenden Professors Hans Meyer in Leipzig, sowohl am Kilimandscharo wie erst ganz neuerdings an den Kordilleren Südamerikas nachgewiesen zu haben, daß auch überall in den Tropen zu jener Zeit die Gletscher wesentlich tiefer herabreichten als heute. Den hier erörterten Zusammenhang zwischen jener ungewöhnlichen Vulkantätigkeit und dem Hereinbrechen der Eiszeit haben die Brüder Sarasin in Basel zuerst vermutet.

In unserer Frage läßt sich an der Hand strenger Forschung folgendes nachweisen. Die Andenkette hat sich in ihrer ganzen Länge nach geologischem Maß, das freilich nach Jahrhunderttausenden und Jahrmillionen zählt, gleichzeitig gebildet, und ihre Vulkane sind die Folgen dieser großartigsten Gebirgsbildung des Erdballs gewesen. Um diese Zeit herrschte fast über die ganze Erde hin eine nahezu tropische Temperatur, die aber sehr bald nachher einer starken allgemeinen Abkühlung weichen mußte. Penck, der gegenwärtig bedeutendste Forscher auf betreffendem Gebiete, konstatierte, daß es mindestens vier größere Eiszeiten gegeben hat, zwischen denen wärmere Zeitperioden eingeschlossen waren. Es scheint aber, daß sich diese großen Eiszeitperioden noch in eine größere Zahl kleinerer Zeitabschnitte gliedern, in denen geringere allgemeine Temperaturschwankungen stattfanden. Man sieht, wie unruhige Zeiten die Erde hinter sich hat, die namentlich das Luftmeer in beständiger Aufregung erhalten mußten. Wie lange diese Zeit währte, läßt sich nur sehr annähernd angeben. Man hat berechnet, daß ihr Beginn etwa eine halbe Million Jahre zurückliegen mag. Die letzte kleinere Eiszeitperiode aber liegt vielleicht nur 10 bis 20 Jahrtausende hinter uns, und wir leben heute wahrscheinlich nur in einer jener »Interglazialperioden«, wie sie auch vor der letzten allgemeinen Vergletscherung unserer Heimatgebiete herrschte. Mitten durch diese Eiszeiten hindurch ziehen sich Spuren eines sich aus tierischem Ursprung entwickelnden Menschengeschlechtes. Die Sintflutsagen, die uns aus der Vorzeit überliefert sind, mögen mit den oben geschilderten Vorgängen in Verbindung stehen. Die persische Sage deutet fast unverkennbar auf vulkanische Erscheinungen hin, die den Beginn der großen Flut einleiteten. Man möge mir erlauben, eine bezügliche Stelle aus meinem Buche »Die Entstehung der Erde« (V. Aufl. 1904, S. 367 ff.) zu wiederholen, das auch über jene vorzeitlichen Temperaturschwankungen Ausführliches enthält. Die persische Sage schildert die große Flut wie folgt: »Von Süden her stieg ein großer feuriger Drache auf. Alles wurde durch ihn verwüstet. Der Tag verwandelte sich in Nacht. Die Sterne schwanden. Der Tierkreis war von dem ungeheuren Schweife bedeckt, nur Sonne und Mond konnte man am Himmel bemerken. Siedend heißes Wasser fiel herab und versengte die Bäume bis zur Wurzel. Unter häufigen Blitzen fielen Regentropfen von der Größe eines Menschenkopfes. Das Wasser bedeckte die Erde höher als die Länge eines Menschen beträgt. Endlich, nachdem der Kampf des Drachen 90 Tage und 90 Nächte gewährt hatte, wurde der Feind der Erde vernichtet. Es erhob sich ein gewaltiger Sturm; das Wasser verlief, der Drache versank in die Tiefe der Erde.« Dieser Drache war nach der Ansicht des berühmten Wiener Geologen Sneß ein ausbrechender Vulkan, der seine Feuergarbe wie einen langen Schweif über den Himmel breitete. Alle anderen in der Sage geschilderten Erscheinungen entsprechen dann durchaus denen nach einem großen Vulkanausbruch.

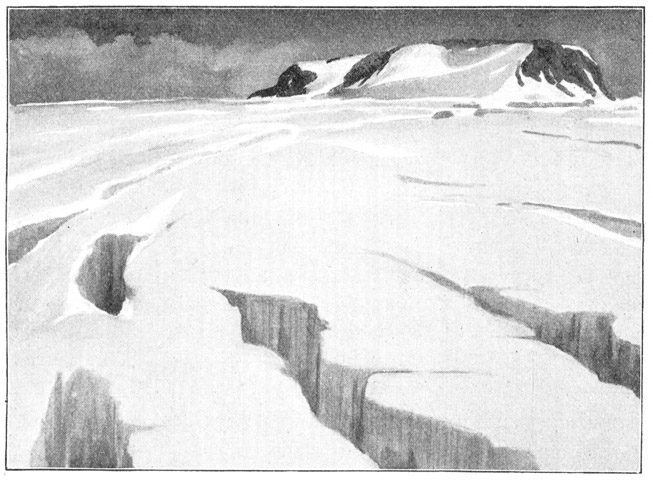

Grönländisches Inlandeis als Bild der Eiszeit.

Auf der einen Seite haben wir jetzt also dargetan, daß nach der Aufspaltung und Abrutschung einer kontinentalen Erdscholle reihenweise Vulkanausbrüche stattfinden müssen, denen Sintfluten und Eiszeiten folgen. Auf der anderen Seite sehen wir vor Augen die Reihenvulkane der Anden, dicht an dem ungeheuren Absturz der Pazifischen Küste, und weisen nach, daß bald nach der Entstehung dieser Vulkanreihen Eiszeiten eintraten; und die Sintflutsagen ergänzen noch weiter das Bild dieser unruhigen Entwicklungsperiode unseres Planeten. Bei dem Ausbruch des Krakatoa haben wir die Folgen des Zusammenbruches eines Vulkans unter den Meeresspiegel in allen diesen Richtungen im kleinen beobachtet. Wir dürfen, indem wir alles dies zusammenhalten, deshalb kaum mehr daran zweifeln, daß der Zusammenhang der Dinge wirklich so war, wie wir es hier hypothetisch annahmen, daß also der Große Ozean in seinem ganzen Umfange durch Abtrennen und Abrutschen seines gegenwärtigen Grundes entstand, der vordem ein ungeheurer Kontinent war.

War dies ein Weltuntergang in unserem Sinne? Wenn der Absturz plötzlich geschah, so war es gewiß die schrecklichste und umfassendste Katastrophe, die die Erde jemals gesehen hat, seit Leben auf ihr atmete. Diese Frage ist nun freilich schwer zu beantworten. Aber wir können doch folgendes sagen. Wenn der Abrutsch auf der pazifischen Seite nur ganz allmählich stattgefunden hätte, so wären so ungeheure eruptivvulkanische Erscheinungen nicht erklärlich, wie sie zu Ende jener » Tertiärzeit« längs der ganzen Andenkette eintraten, und von denen die heute dort noch beobachteten nur ganz schwache Nachwirkungen sind. Wäre das Küstengebiet dort etwa so langsam niedergesunken, wie wir es gegenwärtig noch an einigen Küsten wahrnehmen, wozu Jahrhunderte gehören, um diese Bewegungen sicher nachzuweisen, so hätte sich im Innern der Erde alles ebenso langsam danach einrichten können, und nur ganz vereinzelt wäre es einmal zu einem Ausbruch gekommen. Wir haben allerdings gesehen, daß Widerstände gegen jene erdverschiebenden Gewalten vorhanden sind, sonst könnten ja die plötzlichen Zuckungen der Erdbeben nicht stattfinden. Aber wir haben uns auch sagen müssen, daß die Stauungen, die infolge dieser Widerstände eintreten, nicht allzugroß werden können, weil eben die Erdrinde für große, aber langsam angreifende Kräfte sich als plastisch, nachgiebig, erweist. Alle diese Erwägungen machen es uns wahrscheinlich, wie sehr wir uns auch dagegen zu sträuben versuchen mögen, daß doch eine plötzliche Gewalt hier eingegriffen haben muß.

Wir sind genötigt, kosmische Kräfte hinzuzuziehen. Während selbst sehr spröde Massen sich bei langsamen Wirkungen als nachgiebig erwiesen, zerreißen dagegen nachgiebige Massen bei plötzlicher Einwirkung. Unsere vorangeschickten Betrachtungen drängen also zu der Überzeugung hin, daß ein plötzlicher starker Stoß einstmals die Erdoberfläche von Pol zu Pol aufgespaltet haben muß, und da erinnern wir uns an das stets vor uns am Himmel stehende Beispiel der Strahlensysteme des Mondes, zu denen wir die Stoßpunkte als mächtige Vertiefungen in der Rinde des Mondes deutlich vor Augen sehen. Es darf nun zwar nicht unerwähnt bleiben, daß es eine ganze Reihe von namhaften Forschern gibt, die auch diese Strahlensysteme mit allen äußerlich unseren Vulkanen ähnlichen Bildungen auf dem Monde aus wirklichen vulkanischen Erscheinungen, also von unten her wirkenden Kräften, erklären zu können glauben. Auch der Mond besitzt in seinen »Mareebenen« im Verhältnis zu seiner Größe ebenso gewaltige Einbruchgebiete, wie sie der Große Ozean aus unserem Planeten darstellt. Ich meine aber, daß ich an dieser Stelle gar nicht tiefer auf diesen Widerstreit der Meinungen einzugehen brauche, denn es ist für unsere Betrachtungen so ziemlich gleichgültig, ob die Gewalten, die einen Weltkörper zersprengen können, so wie wir es am Monde und auch bei der Andenkette an unserer Erde selbst sehen, aus dem Innern dieser Weltkörper kommen konnten oder von draußen, dem Kosmos her. Was wir bisher hierüber sagten, machte die erstere Annahme jedenfalls unwahrscheinlich. Wir wollen uns nun den Möglichkeiten zuwenden, die vom Kosmos her solche Katastrophen verursachen können.

Der große Komet von 1843.

In dieser Hinsicht sind von jeher die Kometen gefürchtet worden, und das ist wohl verständlich. Die Sterne schienen unwandelbar an eine feste Himmelsdecke geheftet, die Sonne zog alljährlich in ehernen Bahnen ihre Kreise; ihren Weg, wie den des Mondes und der Planeten hatte man schon frühzeitig vorauszuberechnen gelernt, und um keines Haares Breite wichen sie jemals von ihren vorausbestimmten Wegen ab. Diese konnten offenbar mit der Erde niemals zusammentreffen, es sei denn, daß das ganze Firmament und alle Ordnung der Welt aus den Fugen ginge. Aber die Kometen kamen und gingen, man wußte nicht, woher und wohin. Ihre Wege unter den Sternen waren scheinbar ohne Gesetz und Regel, und oft wuchsen sie im Laufe weniger Tage so mächtig an, daß man wohl glauben konnte, sie seien im Begriff, auf die Erde niederzustürzen. Dabei war ihre Gestalt so ungewöhnlich, daß sie an sich schon Schrecken erregen konnte, und ihr Schweif, oft von Horizont zu Horizont sich über den ganzen Himmel breitend, hatte etwas wesenlos Gespenstisches, denn wie sie auch hell leuchteten, durch ihren Leib hindurch schienen doch alle Sterne wie durch ein Nichts, wie durch einen »Astralleib« würde man mit den modernen Spiritisten sagen. Kein Wunder also, daß zu den Zeiten der Sterndeuterei allein schon das Erscheinen eines Kometen Unglück nach den verschiedensten Richtungen hin bedeutete, Krieg, den Ausbruch von Epidemien, Wassers- und Hungersnot, den Tod großer Männer, und was alles noch. Solange man vom Wesen der Kometen gar nichts wußte, konnte man natürlich auch alles Schreckliche und Gewalttätige von ihnen für möglich halten. Erst vor etwa zweihundert Jahren, als Newton die Gesetze der Bewegungen aller anderen Himmelskörper aus dem einen Prinzip der gegenseitigen Anziehung aller Masse abgeleitet hatte, gelang es auch nachzuweisen, daß die Kometen diesen selben Gesetzen gehorchten, also in Kegelschnitten um die Sonne laufen. Während man bis dahin, einige vorläuferische Ansichten ausgenommen, die Kometen für »sublunaren« Ursprungs hielt, etwa für entzündbare Ausdünstungen der Erde, die Vulkanen entsteigen mochten, so war nun ihre kosmische Herkunft und auch ihre materielle Natur erwiesen. Eine ganze Reihe von Befürchtungen mußte damit fortfallen. Man konnte ihre Bahnen im Raume berechnen und fand dabei, daß sie immer viel weiter als der Mond von uns entfernt bleiben, wenn sie sich allerdings uns auch mehr zu nähern pflegen als irgend ein Planet. Daß sie aus solchen Entfernungen keine Wirkung auf unsere irdische Natur auszuüben vermochten, ließ sich wohl einsehen.