|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

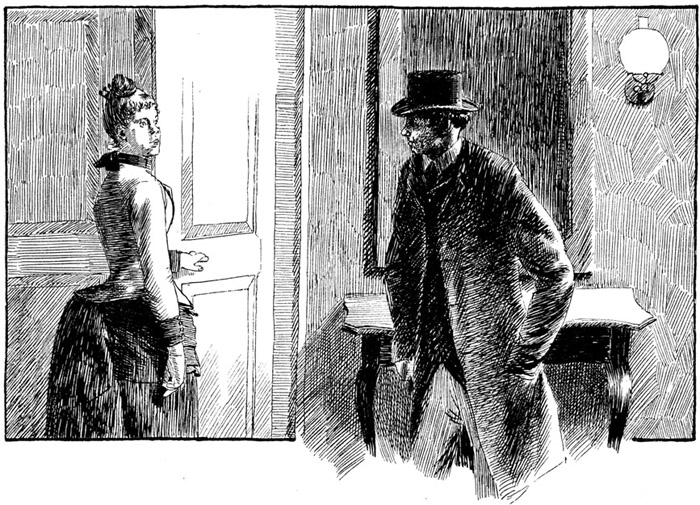

Illustriert von

O. Rauth.

Wer die Frau Steuerdirektor Scheppeler mit ihrem Gemahl, dem Herrn Steuerdirektor, auf Straße sah und mit einiger Aufmerksamkeit den Gang und Wandel dieses würdigen Ehepaares betrachtete, der konnte nicht lange im Zweifel bleiben, welches von beiden den andern eigentlich spazieren führte.

Wer die Frau Steuerdirektor Scheppeler mit ihrem Gemahl, dem Herrn Steuerdirektor, auf Straße sah und mit einiger Aufmerksamkeit den Gang und Wandel dieses würdigen Ehepaares betrachtete, der konnte nicht lange im Zweifel bleiben, welches von beiden den andern eigentlich spazieren führte.

Die Frau Steuerdirektorin war eine große, stattliche Frau mit rundem, etwas gerötetem Gesicht, ziemlich stark atmend, und sah, an der Seite ihres Gemahls, eines schmächtigen, dürren Mannes – wenn wir uns eines solchen Vergleichs bedienen dürfen – wie ein mit voller Kraft dahinfahrender Dampfer aus, der einen schwachen Nachen am Schlepptau hinter sich drein zieht, oder wie eine Sonne, der der dazu gehörige Trabant in anständiger Entfernung folgt, etwa wie der Mond, welcher freundlich die Erde umkreist. Doch hatte Herr Scheppeler nichts vom Monde an sich, er wechselte nie, hatte auch noch nie in seinem Gesicht das gezeigt, was man Vollmond nennt, sondern blieb immer im ersten Viertel, auch war seine Physiognomie nicht mürrisch, wie uns das Gesicht des Mondes erscheint, sondern lächelte beständig freundlich, namentlich wenn man ihn in Begleitung seiner Gattin sah, und was er allenfalls mit dem Monde gemein haben konnte, war, daß er die Steuerdirektorin fortwährend herzlich und forschend betrachtete, wie unser schönes leuchtendes Gestirn die ernste nächtliche Erde.

Dieses forschende Betrachten und die beständige Aufmerksamkeit auf seine Gattin hatten indessen ihre guten Gründe, denn Madame Scheppeler liebte es nicht, den Gemahl zweimal auf etwas aufmerksam zu machen oder auf eine Antwort zu warten. Wenn sie sagte, Scheppeler, sieh einmal die Kastanienbäume an, so erwartete sie die umgehende Erwiderung: wunderschön, mit prächtigen Blüten; oder wenn sie bemerkte: hast du wieder gesehen, Scheppeler, wie auffallend geputzt die Regierungsrätin war? so mußte die blitzesschnelle Antwort kommen: unerhört, die Frau richtet ihren Mann zu Grund.

Dabei können wir aber nicht behaupten, daß bei Fragen des Steuerdirektors die Antwort in derselben Art und Weise erfolgt wäre. Vielfach schien Madame Scheppeler eine solche Frage zu überhören, was man ihr nicht übel nehmen konnte, da ihr Gemahl eine gar zu dünne Stimme hatte. Häufig erfolgte die Antwort, wenn das Paar schon verschiedene Schritte zurückgelegt hatte, und nie klang die Antwort beistimmend.

Sagte zum Beispiel der Steuerdirektor, sieh einmal den schönen Kastanienbaum, so entgegnete sie nach ziemlich langer Zögerung, ich sehe dieses Jahr nichts Außerordentliches daran, namentlich sind die Blüten nicht der Rede wert. Sprach er von dem auffallenden Putz der Regierungsrätin, so entgegnete sie mit einiger Bitterkeit, natürlicherweise, wenn sich eine anständige Frau gut anzieht, das könnt ihr nicht vertragen, andere dürfen freilich thun, was sie wollen.

Wer mit diesen »anderen« eigentlich gemeint war, darüber kam der Herr Steuerdirektor nie ins klare; meinte seine Gattin sich selbst oder vielleicht andere Damen, die keine Berechtigung hätten, geputzt einherzugehen?

Madame Scheppeler ging auf dem Trottoir, dessen größere Hälfte sie einnahm, gerade aus, und überließ ihm, ohne ihren Schritt zu mäßigen, den Entgegenkommenden so geschickt auszuweichen, daß er dabei doch nicht von ihrer Seite kam. Blieb er einmal etwas auffallend zurück, was sie augenblicklich bemerkte, da sie das Talent hatte, rückwärts zu schauen, auch ohne den Kopf stark zu wenden, so mußte er die genaueste Auskunft geben, mit wem er vielleicht gesprochen, oder nach wem er gesehen. »O, es war Doktor Knauser, du weißt, liebes Kind, der kann nie vorbeigehen, ohne ein paar Worte zu wechseln.«

»Und lernt nie, daß es sich nicht schickt, den Mann anzureden, solange er mit seiner Frau spazieren geht.«

»Es ist ein guter Kerl.«

»O ja, in eurem Sinn, aber keine passende Bekanntschaft für dich; der Erste im Wirtshaus und der Letzte, der nach Hause geht; ich sollte seine Frau sein.«

»Nun, er ist einmal nicht anders, aber ein wackerer Mann, der abends zur Erholung seinen Wein trinkt, wenn er sich den ganzen Tag über geplagt hat.«

»Das nennst du also eine Erholung, Scheppeler, stundenlang im Wirtshaus sitzen, in dem furchtbaren Tabaksqualm, und das sauer verdiente Geld so mit vollen Händen hinauszuwerfen – eine schöne Erholung. Da wäre es doch weit erholender, nach Hause zu kommen, Pantoffeln und Schlafrock anzuziehen und sich mit seinen Kindern zu unterhalten. Wenn ich die Regierung wäre, ich verböte alle Wirtshäuser.«

»Du weißt, ich liebe das Wirtshausleben auch nicht besonders, aber hie und da muß man doch nach seinen Freunden sehen.«

»Mach mir nichts weiß, Scheppeler, es ist euch sehr wenig daran gelegen, euch gegenseitig zu sehen, da sind immer ganz andere Ursachen, die euch in dieses oder jenes Wirtshaus hinziehen.«

»Nun ja, wo der Wein gut ist und wo es angenehme Gesellschaft giebt.«

»Ja, angenehme Gesellschaft, das ist das Richtige, die findest du auch im Kreuz, wo du so gerne hingehst. Mir hat neulich die Rechnungsrätin erzählt, eine würdige brave Frau, die ohne Grund niemanden etwas Schlimmes nachsagt, sie habe ihrem Mann das Kreuz verboten.

Die Bemerkung, daß der arme Rechnungsrat dafür das Kreuz zu Haus doppelt finde, schwebte dem an sich jovialen und munteren Steuerdirektor auf der Zunge, doch hätte er um alles in der Welt nicht gewagt, sie hier laut werden zu lassen.

»Das Kreuz,« fuhr Madame Scheppeler in sehr strengem Tone und mit einem bezeichnenden Seitenblick fort, »hat sein Renommee nur durch höchst leichtsinnige Kellnerinnen, das wirst du auch wohl wissen.«

»Ich?« frug der Steuerdirektor fast erschrocken »wie sollte ich das wissen? es fällt mir nicht ein, nach den Kellnerinnen zu sehen.«

Wir können hier die bestimmteste Versicherung geben, daß Herr Scheppeler nicht infolge eines bösen Gewissens erschrak, da er in der That das Kreuz nur wegen des guten Weins und der angenehmen Gesellschaft liebte: er hätte es auch fern von seiner Gattin nicht gewagt, das Auge zu einer hübschen Kellnerin zu erheben, sondern er erschrak, da er voraussah, daß das angenehme und behagliche Wirtshaus zum Kreuz infolge der Äußerung der Rechnungsrätin in Verruf gethan würde – ach, und er hatte infolge ähnlicher vertrauter Mitteilungen schon so oft sein Weinhaus wechseln müssen.

»Das zieht euch an und nicht der Wein,« sagte Madame Scheppeler mit großer Entschiedenheit, und würde dieses Thema wahrscheinlich noch mit Bitterkeit eine Zeit lang variiert haben, wenn nicht einige säbelklirrende junge Offiziere gerade in ihren Weg getreten wären und sie, die Hand an der Mütze, mit zusammengeschlagenen Absätzen, freundlich gegrüßt hätten.

Die Steuerdirektorin liebte es, kleine, hübsche Gesellschaften zu geben, wo man gut soupierte und wo nach dem Klavier getanzt wurde; sie hatte zwei unverheiratete Schwestern, welche sie auf diese Art in die Welt brachte und präsentierte.

»Gnädige Frau haben hoffentlich vortrefflich geschlafen,« fragte einer der Offiziere, worauf er süß lächelnd hinzusetzte, »wir haben uns gestern bei Ihnen göttlich amüsiert.«

»Famos,« sagte der andere.

Auf die Versicherung der Frau Steuerdirektor, daß sie nach einem so angenehm verlebten Abend, wie der gestrige, selten schlecht schlafe, hoffte der Offizier, welcher zuerst gesprochen, die gnädige Frau heute abend im Theater zu sehen. »Sie wissen,« sagte er, »wir haben ein amüsantes Stück: ›Der Goldbauer, von der Birch-Pfeiffer‹, eine gute Komödie.«

»Superb,« sagte der andere Offizier.

»Die kleine Schwarzmann spielt außerordentlich.«

»Immense.«

»Auch Herr Kramer ist nicht schlecht.«

»Famos,« entgegnete der andere.

»Werden wir das Vergnügen haben, gnädige Frau, Sie im Theater zu sehen, vielleicht auch ihre Fräulein Schwester Klara, es wäre recht liebenswürdig von Ihnen?«

»Ganz famos liebenswürdig.«

»Schwerlich kann ich mir heute abend das Theater erlauben,« entgegnete Madame Scheppeler mit einem freundlichen Seitenblick auf den schüchtern dabei stehenden Gemahl. Der gute Steuerdirektor wußte sich so gar nicht in die Konversation dieser jungen Welt zu finden; er hatte sich bei ähnlichen Veranlassungen, wenn er so gar nichts mitzureden wußte, gefragt, bin ich dumm oder sind es die andern? und da er zu bescheiden war, diese Frage rasch und richtig zu erledigen, so schwieg er lieber still.

»Mein Mann,« sagte seine Gattin, »ist ziemlich strenge, meine Herren, und er sieht es nicht gerne, wenn ich zu sehr dem Vergnügen nachgehe.«

Hierauf schenkten die Offiziere dem Steuerdirektor einen kleinen lächelnden Blick, in welchem sich ein gewisses Mitleid zeigte, worauf ihn der erste Offizier fragte: »Sollten Sie wirklich so grausam sein?« und der zweite hinzusetzte: »So famos grausam?«

»Meine Herren, Scherz bei Seite,« schloß Madame Scheppeler das Gespräch, »ich bin heute abend wirklich verhindert, das Theater zu besuchen; Haushaltungsgeschäfte, Kindererziehung – wenn Sie einmal älter sind,« setzte sie schalkhaft lächelnd hinzu, »so werden Sie einsehen, daß eine Hausfrau nicht so dem Vergnügen nachgehen darf.«

Sie neigte freundlich ihr Haupt, und da sie hierauf ruhig weiter schritt, so setzte sich auch der Steuerdirektor an ihrer Seite wieder in Gang.

»Ich dachte,« sagte dieser nach einer kurzen Weile schüchtern.

»Was dachtest du?« fragte sie in ernstem Tone.

»Nun ich dachte, du hättest heute abend deinen Theekranz.«

»Und wenn dem so wäre, was denkst du darüber?«

»Nun, es freut mich recht sehr, ich dachte schon, er wäre ausgesetzt, da du vorhin von Haushaltungsgeschäften sprachst, die dich abhielten, ins Theater zu gehen.«

Madame Scheppeler zuckte leicht mit den Achseln, ehe sie erwiderte, »was braucht man denen da alles auf die Nase zu binden und sich so ins Gerede zu bringen, und es ist wahrhaftig nichts leichter, als bei euch Männern ins Gerede zu kommen, ich kenne das; wenn eine arme Frau, die sich jahraus jahrein, tagaus tagein hart und schwer herumplagt, sich auch nur hie und da einmal eine ganz kleine Erholung erlaubt, so heißt es gleich, sie sei vergnügungssüchtig. Mit Recht kann man das freilich von mir nicht sagen, denn du lieber Gott, was habe ich auf der Welt, hie und da einmal ein Theater, ein ermüdendes Konzert, eine Spazierfahrt mit den Kindern, eine Gesellschaft zu Haus, wo Klara und ich uns abplagen müssen wie die Dienstboten, und wöchentlich je einmal ein Kaffee- und ein Theekränzchen, oder die langweilige Silberburg, wo man nie einen Platz findet – das ist alles. Glaube mir, Scheppeler, ihr da bei eurem Wein habt wahrhaftig keine Idee davon, welches Leben eine Hausfrau führen muß, die nach dem Rechten zu sehen hat und sich bestrebt, das Ihrige in Ordnung zu halten – nein keine Idee – ah, guten Tag, Frau Rechnungsrat!«

»Guten Tag, liebe Steuerdirektor.«

Es war die furchtbare Rechnungsrätin, welche das Kreuz verabscheute: ihrem Ansehen nach mußte sie auch sonst noch allerlei verabscheuen. Sie sah finster und gallsüchtig aus, als hätte sie etwas Unverdauliches im Magen, ihre spitze, scharf gebogene Nase schien von der Natur dazu gemacht, die Leute in Schrecken zu versetzen, und ihre grauen, stechenden Augen bohrten sich unheimlich in die erschreckte Seele, ihr Mund, mit scharfen, großen Zähnen bewaffnet, konnte als Hauptorgan gelten und machte diesem Platze alle Ehre.

»Grüß' Sie Gott, Frau Steuerdirektor,« sagte sie mit essigsaurem Lächeln und einem stechenden Blick auf Herrn Scheppeler, »es thut einem in der jetzigen verderbten Welt ordentlich wohl, wenn man einmal eine Frau mit ihrem Mann spazieren gehen sieht, ich bin in dem Punkte eine vollkommene Witwe, Sie haben es gut.«

Die Steuerdirektorin machte unter leichtem Achselzucken ein Gesicht, als wollte sie sagen: wüßtest du, wie es in meinem Innern aussieht, dann sprach sie in Wirklichkeit: »o liebe Rechnungsrätin, was das anbelangt, so kann ich mit Ihnen das gleiche Lied singen; daß ich und mein Mann spazieren gehen, ist ein seltener Fall, und wenn es einmal vorkommt, so führt er mich gewiß auf die Königsstraße, daß mich alle Welt sieht und ihn so für das Muster aller Ehemänner hält.«

»Das kannst du eigentlich nicht sagen,« meinte Herr Scheppeler ernsthaft, »gehen wir nicht jeden Tag spazieren, wenn es das Wetter erlaubt, oder wenn ich nicht meinen Bericht für den Departementschef zu machen habe?«

Die beiden Frauen lächelten einander zu – es war ein furchtbares Lächeln des Einverständnisses und hieß ins Menschliche übersetzt: »wir kennen diese Ausreden«, worauf diese armen Schlachtopfer männlicher Grausamkeit die Achseln zuckten und zu einem andern Gesprächsthema übergingen. Da wurden Gefühle ausgetauscht über die Schlechtigkeit der Dienstboten, und wer trug die Schuld dieser Verderbnis? Die Männer, welche in diesem Punkte mit allem zufrieden sind und nie durch kräftiges Auftreten die Autorität der Frau zu wahren wissen.

»Hat doch der meine,« sagte die Rechnungsrätin pikiert, »als ich heute Mittag mit vollem Rechte behauptete, daß die Suppe versalzen sei, die Bemerkung aufgestellt, er finde das durchaus nicht.«

»Ich würde nie eine so junge und schöne Köchin bei mir dulden,« sagte die Steuerdirektorin mit einem Tone, daß selbst der Mund ihrer felsenharten Freundin sich empfindlich verzog, doch faßte sich diese gleich wieder und parierte den Hieb glücklich ab, indem sie mit großer Ruhe sagte: »liebe Steuerdirektor, alt oder jung ist in dem Falle gleichviel, Ihr Bäbele war auch nicht mehr in der ersten Jugendblüte, als sie so schnell aus dem Hause mußte, reden wir nicht mehr darüber.«

Hätte sie nur diese letzten Worte nicht mit einem so ausdrucksvollen Blick auf Herrn Scheppeler begleitet, der sich im Interesse der ganzen Männerwelt bei diesem Zungengefecht vorkam wie ein armes Stück Zeug zwischen der Schere.

»Es ist überhaupt nichts wie Qual und Not in dem Leben,« meinte die Rechnungsrätin, »wie muß man sich mit den Kindern abplagen; glauben Sie wohl, liebe Scheppeler, daß sich mein Mann darum bekümmert, wenn sie jeden Tag einen reinen Anzug schmutzig machen oder ihre Aufgabe nicht lernen?«

»Da siehst du, Scheppeler,« entgegnete die Steuerdirektorin in vorwurfsvollem Tone gegen ihren Mann gewandt, »was ich dir so oft sage, aber ihr bekümmert euch um gar nichts, ihr denkt nur an euer Vergnügen – an das Wirtshaus.«

»Ja, wenn das Kreuz nicht wäre,« meinte hohnlachend die Rechnungsrätin; »sieht der Herr Steuerdirektor,« setzte sie nach einer Pause boshaft hinzu, »dort auch nach den schönen Kellnerinnen?«

»O nein,« antwortete für den Gefragten seine Frau, »Scheppeler geht nicht mehr ins Kreuz, die Wirtschaft dort ist ihm zu toll und unsolid.«

Armer Steuerdirektor! Dieser Ausspruch, von dem keine Appellation mehr galt, schnitt ihm tief in die Seele. Er ging gerne ins Kreuz, weil es da angenehme Gesellschaft und guten Wein gab, weil es ein kleines, niedriges, gemütliches, ruhiges Lokal war, wo man an kühlen Abenden so warm beisammen saß. Er hatte sich wahrhaftig nie um Kellnerinnen bekümmert, ja es war ihm gleichviel, ob ihm sein Schoppen vom Wirte selbst oder von der hübschen Pauline gebracht wurde; er sollte von nun an das Kreuz meiden. Was hatte ihm nun seine felsenfeste Tugend geholfen, ihm, der es nie gewagt, beim Bezahlen der Zeche ihren kleinen Finger zu berühren, ja ihm, der erschrocken war, wenn ein anderer es gewagt, seinen Arm um ihre schlanke Taille zu legen.

»Adieu Rechnungsrätin,« hatte Madame Scheppeler gesagt, »kommen Sie heute abend nicht zu spät, die wenigen Stunden, die uns armen Frauen vergönnt sind, fliegen so rasch vorüber.«

»Das weiß Gott – bis heute abend also.«

Darauf ging das Ehepaar mit einander fort, und sie sagte nach einer kleinen Weile zu ihrem Manne, »ich habe wohl dein Gesicht bemerkt, Scheppeler, als ich zur Rechnungsrätin sagte, du würdest das Kreuz nicht mehr besuchen; nun ich denke doch wahrhaftig, du brauchst nicht gleich finstere Mienen zu ziehen, wenn du deiner armen Frau einmal ein kleines Opfer bringen sollst. Nicht wahr, von mir verlangt man alle Opfer und will noch, daß ich dabei heiter sei und lache – natürlich sind wir zum Dulden auf der Welt, ihr seid ja die Herren der Schöpfung.«

»Ich will ja nicht sagen, liebes Kind,« entgegnete Scheppeler nachgiebig, »daß es von mir gerade ein ungeheures Opfer wäre, das Kreuz nicht mehr zu besuchen; aber was hast du denn eigentlich gegen dieses vollkommen anständige Haus?«

»Anständig? nun du mutest mir viel zu, wenn ich das glauben soll: hast du nicht gehört, was die Rechnungsrätin sagte? und die ganze Stadt spricht so, die ganze Stadt – wahrhaftig, es ist eine Schande und die Polizei sollte sich darein mischen. Weißt du, Scheppeler,« setzte sie in sehr strengem Tone hinzu, »wenn man Frau und Kinder hat, muß man nicht in solche Häuser gehen, wo sich solche Frauenzimmer aufhalten; ja, wenn man unverheiratet ist, hat man freilich niemand als sich selbst Rechenschaft abzulegen, aber du bist verheiratet.«

»Ja,« seufzte Herr Scheppeler.

»Du hast eine brave Frau, die dir große Opfer gebracht hat.«

Was diese letztere Redensart anbelangte, so hatte sie der gute Steuerdirektor schon oft gehört, hatte tief darüber nachgedacht und war so schlecht und undankbar, um es sich selbst nicht einmal eingestehen zu wollen, welch große Opfer seine Frau gebracht, als sie ihm das Glück anthat, Madame Scheppeler zu werden. Sie war die älteste Tochter eines verarmten Kaufmanns, als sie dazumal den Steuersekretär Scheppeler heiratete; außer ihrer Schönheit brachte sie ihm nichts Nennenswertes mit in die Ehe, während er ein kleines, von seinen Eltern ererbtes Vermögen besaß. Daß es den meisten Mitgliedern ihrer Familie schlecht erging, war ein Unglück, für welches sie ihren Mann gerne verantwortlich gemacht hätte, wenn das nicht gar zu widersinnig gewesen wäre. Er war aber auch in dieser Richtung ein Muster des Wohlwollens und der Gutmütigkeit und ertrug es sogar geduldig, wenn sich seine Gattin auf den Standpunkt stellte, als hätte ihr Vater, statt Bankerott zu machen, eine hübsche Million erworben, oder als sei ihr Bruder, der es im Heere nur bis zum Unteroffizier gebracht hatte, kommandierender General irgend eines Armeekorps geworden. Hatte er sich je einmal unterstanden, hierin das Wenn und Aber zu erläutern, so wurde ihm Herzlosigkeit vorgeworfen, ja man setzte sogar bei ihm ein stilles, heimliches Vergnügen voraus, daß es mit ihrer Familie so und nicht anders gekommen sei, und doch war er an allem dem so unschuldig wie ein neugeborenes Kind.

Nach dieser Schilderung der Frau Steuerdirektor Scheppeler könnte man die Vermutung aufstellen, dieselbe sei eine böse herzlose Person gewesen, was aber eigentlich nicht der Fall war. Als älteste Tochter ihres Vaters hatte sie den Wohlstand desselben kennen gelernt, hatte nicht vergessen, daß ihre Eltern ein großes Haus geführt, Sommers ihre Badreise gemacht, ja sogar eine Zeit lang Equipage gehalten. Die nachfolgende Zeit der Armut war nicht im stande, sie von ihrem Standpunkte herunterzubringen, und als sie den Kanzleisekretär Scheppeler mit ihrer Hand beglückte, that sie das mit dem Gefühl einer reichen Erbin.

Glücklicherweise war Scheppeler einer der tüchtigsten Arbeiter seines Departements, der das vollkommene Vertrauen seines Chefs genoß, und so ziemlich rasch zu der Stellung eines Steuerdirektors emporstieg, dessen gutes Einkommen es der Familie möglich machte, mit ausgesprochener Wohlhabenheit zu leben. Die Frau hatte alles, was sie sich ihrem Stand nach nur wünschen konnte, eine behagliche Wohnung, zwei hübsche Kinder, Vergnügungen aller Art, ein angenehmes Aeußere, kurz ihr fehlte nichts als nur etwas, welches der, der es besitzt, oft gering achtet, welches aber den, dem es fehlt, bei allen Glücksgütern dieser Welt zum unglücklichen Menschen macht – die innere Zufriedenheit.

Madame Scheppeler war weder mit sich selbst, noch mit der Welt, noch mit ihrem Manne zufrieden. Dadurch beneidete sie andere, und dieser Neid erzeugte wieder eine Art von Gehässigkeit und ein Mißtrauen gegen alle Welt.

Der nachlässige Gruß eines Bekannten konnte sie verdrießlich machen; sie sah darin, statt eine unschuldige Ursache vorauszusetzen, eine Mißachtung ihrer Person. In dem größeren Aufwand einer Bekannten erblickte sie eine Kränkung, und statt im ersten Falle den nachlässigen Grüßer zu ignorieren, gebrauchte sie einen solchen Vorfall zu einem nicht angenehmen Gesprächsthema mit Herrn Scheppeler, dessen Refrain gewöhnlich war, »natürlich Scheppeler, wenn deine guten Freunde sehen, daß du selbst deine Frau nicht achtest und sie kaum als deine Gattin ansiehst, so kann man es ihnen nicht übel nehmen, wenn sie es gerade so machen.« So etwas dem guten Scheppeler vorzuwerfen war die größte Ungerechtigkeit, welche man nur denken konnte, denn es gab selten einen aufmerksameren Gatten und liebevolleren Vater. Wo es ihm möglich war, genoß er alles mit seiner Familie gemeinschaftlich, und freute sich aus vollem Herzen über jedes Vergnügen, welches seiner Frau zu teil wurde, auch wenn es ihn selbst nicht mitbetraf.

Gute Freundinnen, wie es deren manche giebt, hatten durch ihren Umgang und ihre bösen Zungen an der Frau viel verschuldet; man beneidete sie um ihren Wohlstand, um ihr behagliches Leben, und statt den Grund hiezu in der Herzensgüte ihres Mannes zu suchen, sagte man achselzuckend, wenn das Gespräch auf dieses Thema kam, nun etwas müssen die Männer uns armen Frauen doch wenigstens gönnen, treiben sie doch außer dem Hause was sie wollen, und da ein ganz kleiner Rest von Gewissen doch noch bei ihnen übrig geblieben ist, so werfen sie uns armen Weibern hie und da einen Brocken hin, daß wir zufrieden sein sollen und beide Augen zudrücken. Wer bändigte die Flut, wenn solchergestalt einmal die Schleuse aufgezogen war?

Die Spaziergänge des Ehepaars, die wir soeben beschrieben, waren in Zeiten der guten Laune oder einer gewissen Harmonie; kamen dagegen Tage, wo die arme Steuerdirektorin das ganze Gewicht ihres eingebildeten Unglücks fühlte, so wurde entweder gar nicht spazieren gegangen, oder die Konversation in einer Schärfe und Bissigkeit geführt, daß der gute Steuerdirektor häufig in den Fall kam, sich wirklich als ein so vollkommen unwürdiges Mitglied der menschlichen Gesellschaft zu betrachten, als ihn seine Gattin darstellte.

»Ich weiß wohl,« konnte sie alsdann sagen, »daß es dir ein Gräuel ist, mit deiner armen Frau spazieren zu gehen, aber ich bin es der Welt und meinen Kindern schuldig, zu verhüten, daß unser unglückliches Verhältnis von jedermann erkannt werde. O, geniere dich gar nicht,« setzte sie dann vielleicht hinzu, »seufze nur unter der Qual mit mir gehen zu müssen, schau nur auf deine Uhr, ob diese furchtbare Zeit bald abgelaufen ist, oder blicke dein armes Weib nur so finster an, daß mein Unglück zum Skandal der ganzen Stadt von jederman gesehen wird, oder treibe die furchtbare Heuchelei noch obendrein so weit, mich freundlich anzulächeln!«

Bleiben wir aber bei der rosenfarbenen Laune eines Tages, ach, wie bald folgt Regen auf Sonnenschein. Sie wurde auf dem Spaziergange, den wir eben geschildert, glücklicherweise noch durch allerlei Zufälligkeiten gesteigert. So begegnete dem Ehepaar des Departementchefs Exzellenz, Herr von Knittlingen, und grüßte nicht nur aufs huldreichste, sondern blieb auch herablassend bei der Frau des Steuerdirektors stehen, wobei er sich nach ihrem Befinden erkundigte, sowie nach der Gesundheit der lieben Kleinen zu Haus, und dabei dem guten Steuerdirektor aufs gnädigste mit halb eingekniffenem linken Auge zuwinkte – ja nicht nur das erhob den guten Humor von dessen Gattin, sondern die Gräfin von Strohfeld-Wachtelhausen, die in ihrer Viktoria vorüberfuhr, winkte ihr mit der Hand, und hätte fast angehalten, wenn die Pferde nicht gar zu sehr im Laufe gewesen wären. Dieser Sonnenglanz hoher Gunst, so belohnend für das Herz und so erhebend für das Gemüt, reflektierte auch vom Gesichte seiner Gattin ein wenig auf Herrn Scheppeler über, so daß er, hierdurch freundlich bewegt, sich die Bemerkung erlauben zu können glaubte, »es thut mir doch wohl, wenn man es durch Kenntnisse und eigenen Fleiß so weit gebracht hat, unter seinen Mitmenschen geliebt und geehrt zu werden.«

Madame Scheppeler, gut gelaunt, wie sie heute war, konnte es doch nicht unterlassen, etwas weniges ihre Schultern hinaufzuziehen und mit einem bezeichnenden Gesichtsausdrucke zu sagen: »lieber Schatz, ich will deine Kenntnisse und Verdienste durchaus nicht zu gering anschlagen, aber sei versichert, daß man wohl weiß, wer meine Familie ist, und daß man sich meiner Eltern ganz genau erinnert.«

Das war nun allerdings der Fall, doch erinnerte man sich ihrer Eltern nicht gerade so, wie es die Frau Steuerdirektorin gewünscht hätte.

»Du mußt nicht denken,« setzte sie trotzdem mit großer Sicherheit hinzu, »daß es für den Stand und die Anerkennung eines Mannes gleichgültig ist, ob er seine Frau aus gutem Hause nimmt, und nicht vergessen, daß die Leute, wenn sie mich sehen, von dir ungefähr denken, der Mann muß merkwürdig solide, unbekannte Eigenschaften haben, daß es ihm gelungen ist, gerade diese Frau zu bekommen, so denken sie, und wenn sie so denken, ist es die Wahrheit. Gewiß, Scheppeler, ich hätte dich sehen mögen bei jeder andern, die nicht so fest wie ich auf Ordnung und Anstand hält, du wärest schrecklich heruntergekommen; denn wenn du auch in deiner Kanzlei ein ganz tüchtiger Arbeiter bist, man sagt wenigstens so, so fehlt dir doch sonst in vielen Dingen ein gewisser Halt, den ein Mann haben soll; das kann man aber nicht lernen, das muß man schon bei der Geburt bekommen, und deshalb, lieber Scheppeler, solltest du jeden Tag Gott danken, daß du eine Frau bekommen, die einer so würdigen Familie angehört, wie die meinige ist.«

Bei solchen Äußerungen kamen dem guten Scheppeler zuweilen revolutionäre Ideen, namentlich was die angeborene Haltung der Familie seiner Frau anbelangte, und bei besonders mutiger Laune schwebte ihm wohl die Frage auf den Lippen, weshalb sich denn dieses Glück der Geburt bei den übrigen Geschwistern seiner Frau so mangelhaft gezeigt. Doch würgte er um des lieben Friedens willen solche Gedanken stets wieder hinunter, ohne übrigens deshalb immer von einer Fortsetzung der freundlichen Reden seiner Gattin gesichert zu sein, indem sie bei einem gar zu hartnäckigen Stillschweigen häufig Gedanken voraussetzte, welche, wir müssen es gestehen, nicht immer von der Wahrheit allzu entfernt waren.

Bei diesen Spaziergängen konnte es aber auch vorkommen, daß an sich geringfügige Umstände sich vereinigten, um das Gemüt der Steuerdirektorin zu erbittern: der etwas zu aufmerksame Gruß, den Herr Scheppeler irgend einer, ihm gewiß ganz gleichgültigen Dame spendete, oder der gar zu kurze Dank auf ein Kompliment seiner Gattin von irgend einer Bekannten, oder wenn jemand, der ins Haus kam, vielleicht vorübereilte, ohne, wie es sich für einen höflichen Mann schickt, an seinen Hut zu greifen. Daß namentlich bei den letzten Fällen eine absichtliche Beleidigung bezweckt wurde, verstand sich von selbst, und davon war die Steuerdirektorin so überzeugt, wie von dem hell scheinenden Tage; aber die Ursache, warum man sie so mit Vorbedacht beleidigte, vermochte sie im ersten Augenblick nicht immer zu ergründen. Habe ich der Frau je etwas zuleide gethan, war eine Frage, die sich Madame Scheppeler nie beantwortete, da es sich von selbst verstand, daß sie ihren Nebenmenschen nie eine Beleidigung zuzufügen im stande war. – »Hast du gesehen, wie der Herr Welser vorüberrannte, ohne uns nur anzuschauen? Einer von deinen sauberen Freunden. Natürlich, wenn ihr euch allein begegnet, da bleibt man bei einander stehen und drückt sich die Hände und erinnert sich an gestern abend im Wirtshaus vorgefallene und an andere, noch viel schlimmere Geschichten, was weiß ich, oder tauscht Bestellungen aus, oder bespricht, wo man sich heute und morgen wieder findet. Ist aber die arme Frau dabei, dann rennt der gute Freund vorüber, ohne dieselbe eines Grußes zu würdigen. Weißt du, woher das kommt, Scheppeler?«

»Nein, ich weiß es wahrhaftig nicht, meine Liebe.«

»Schön, so will ich es dir sagen. Das kommt daher, daß ihr eure Frau nicht achtet, weil das dritte Wort, wenn ihr unter euch seid, Klagen sind über den Hausdrachen, über das Kreuz daheim, über die böse Sieben – o, ich weiß das alles – so werden wir leider genannt, denn die Frau, die auf Zucht und Ordnung hält, ist euch sauberen Herren ein Dorn im Auge; es ist traurig, aber wahr, und wird auch nie besser werden, und dem Welser da, ein so großer Flegel er auch ist, kann ich es wahrhaftig nicht übel nehmen, daß er einen Drachen, ein Hauskreuz, eine böse Sieben, wie du mich ihm geschildert hast, nicht grüßen mag.«

»Aber, liebes Kind, erlaube mir zu bemerken, daß Welser uns gar nicht gesehen hat, er blickte gerade auf die andere Seite der Straße.«

»Aha, dorthin, wo du auch so gerne hinschaust, nach dem Laden da, wo eine anständige Frau nicht hineingehen mag, weil dort die Ladenjungfern den ganzen Tag unter der Thüre stehen, um die vorübergehenden Männer anzulachen, daß es ein Skandal und eine Schande ist, dort kaufst du wohl auch gerne deine Sachen ein.«

»Ich kaufe dort nie etwas, du weißt überhaupt, daß ich keine Zeit habe, in den Läden herumzulaufen.«

»Damit willst du wohl sagen, Scheppeler, daß ich Zeit genug habe, um den ganzen Tag in den Läden herumzulaufen. Siehst du's wohl, wenn du nur den Mund aufthust, kommt eine Bosheit gegen mich heraus.«

»O liebes Kind, laß das gut sein, ich habe wahrhaftig nicht an dich gedacht.«

»Das glaube ich dir aufs Wort, du hast nie etwas Wahreres gesprochen. Was sollst du auch an mich denken, dazu hast du ja keine Zeit. Meinst du, ich sehe es nicht, wie du immer an deiner Uhrkette herumzupfst, nun sei nur zufrieden, die Stunde der Qual ist ja vorüber, es ist drei Uhr, und da – sieh nur hin, an der Thüre deiner Kanzlei erwarten dich schon einige deiner guten Freunde; bei denen wirst du sprechen können und erzählen, was sich hier und da begeben, während du bei deiner Frau stumm bist wie ein Fisch. Nun ich muß sehen, wie ich dein Benehmen gegen mich aushalte, habe ich doch das Elend eines jammervollen Lebens schon so lange ertragen, daß ich bald daran gewöhnt bin – wie Gott will,« setzte sie tief aufseufzend hinzu. »Dir ist es ja vollkommen gleichgültig, wie deine Frau leidet, ob es ihr gut geht, ob es ihr schlecht geht, ob die Welt sie mit Verachtung ansieht; du gehst deinem Vergnügen nach und bekümmerst dich nicht um dein unglückliches Weib, um deine armen Würmer zu Hause, lebe nur so fort und du wirst sehen, was für ein Ende das nimmt.«

Herr Scheppeler hatte bei dieser letzten Rede seiner Gattin angefangen mit dem Kopfe zu schütteln und heftig zu schlucken, was ein Zeichen war, daß es mit seiner Geduld anfing zu Ende zu gehen.

»So sage mir doch aber nur,« sprach er, ohne dabei den sanften Ton seiner Stimme zu ändern, »was ich denn eigentlich für ein Leben führe. Plage ich mich nicht wie ein Lasttier den ganzen Tag, und habe die Woche nur einmal das, was du alle meine Vergnügungen nennst: den Besuch des Wirtshauses, um auf die solideste Art einen harmlosen Schoppen zu trinken. Ah, mein Kind, du mußt nicht übertreiben, ich gönne dir ja auch deine Gesellschaften und Zerstreuungen.«

Dies war der Augenblick, wo sich Madame Scheppeler in ihrer ganzen Größe zeigte. Um ihren Mund zuckte es verbissen wehmütig, sie preßte ihre Lippen ein paar Sekunden fest aufeinander, nickte dann einigemale mit dem Kopfe und sagte mit einer vor Schmerz zitternden Stimme, »das muß ich alles von dir ertragen, diese Vorwürfe, diese Grobheiten, so mißhandelst du mich auf offener Straße; ich gönne dir also nicht das Geringste, ich übertreibe, ich lebe nur meinen Gesellschaften und Zerstreuungen, thue sonst gar nichts, gar nichts, gar nichts auf der weiten Welt, bin also eine schlechte Hausfrau, eine elende, verabscheuungswürdige Mutter, und das alles wirfst du mir auf offener Straße vor, – – – – aber es ist gut, Scheppeler, Gott sei Dank, daß ich zu wohl erzogen bin, um etwas Ähnliches zu erwidern, namentlich auf offener Straße; schämen solltest du dich, aber es ist gut, geh du nur deines Weges, ich gehe den meinigen, und wohin dich der deinige führt, ist nicht schwer zu erraten – fühlst du nun mein Unglück, Scheppeler? nein, du fühlst es nicht. Hast du einen Begriff davon, was es mich kostet, daß ich dich, um vor den Vorübergehenden keinen Skandal zu machen, lächelnd anblicken muß, während mir das Herz fast vor Kummer bricht? O nein, du fühlst es nicht, du denkst nur an dein Amüsement, an deine Kanzlei, wo du gute Freunde findest, die dich schon mit allen Neuigkeiten zu trösten wissen werden, dann gehst du ins Wirtshaus, während ich –«

Sie wollte sagen, traurig zu Hause sitze und mich abkümmere, doch fiel ihr noch zur rechten Zeit ein, daß sie ihr Theekränzchen hatte, weshalb sie sagte, »während ich daheim, um die Ehre des Hauses zu wahren, ein heiteres Gesicht machen muß, wogegen ich lieber bittere Thränen weinen möchte.«

»Ich gehe auf meine Kanzlei,« erwiderte Herr Scheppeler mit ruhigem Tone, »um dort zu arbeiten, um meine Pflicht zu erfüllen dann komme ich nach Hause, um nach meinen Kindern zu sehen, und später gehe ich ins Wirtshaus – ja das thue ich, weil heute mein Wirtshaustag ist, und weil du doch dein Kränzchen hast und ich deshalb zu Hause überflüssig bin – und damit Gott befohlen, und wenn du mir nichts mehr zu sagen hast, so laß mich meiner Wege gehen.«

Sie schüttelte anmutig lächelnd ihr Haupt, da gerade ein Bekannter dicht vorüberging, und so trennten sich für jetzt die beiden Ehegatten, Madame ging nach Hause und Herr Scheppeler begab sich nach seiner Kanzlei.

An der Thüre des Hauses, wo sich diese befand, standen einige Kollegen des Steuerdirektors: der Regierungsrat Sperber und der Oberrevisor Schmirgel. Ersterer, der ein Junggeselle war, sagte: »lieber Scheppeler, du bist doch ein ganz verflucht glücklicher Kerl, so oft ich deine Frau sehe, beneide ich dich; ich weiß nicht, wie sie's anfängt, aber die Frau wird mit jedem Tag jünger und hübscher.«

»Das sind nur die äußeren Eigenschaften,« bemerkte der Oberrevisor Schmirgel mit einer etwas heiseren Stimme, »aber die Steuerdirektorin ist die gute Stunde selbst, das sieht man an ihrer ewig heiteren Physiognomie, in ihrem Lächeln zeigt sich so etwas Wohlwollendes, so etwas außerordentlich Gemütliches.«

»Ja, wie ich sagte,« pflichtete der Regierungsrat bei, »Scheppeler ist zu beneiden, die Frau ist auch zu Hause von einer musterhaften Liebenswürdigkeit.«

»Ja–a–a–a allerdings,« sagte der glückliche Gatte, und griff dabei unwillkürlich an seine Halsbinde, die er mit dem Gefühl lüftete, als wäre es eine schwere eiserne Kette.

»Andere Weiber,« sprach der Oberrevisor düster, »schauen auf der Straße auch holdselig aus wie die Engel, aber zu Hause knöcheln sie den Mann, daß es zum Erbarmen ist.«

»Armer Kerl,« meinte der Regierungsrat, »ich habe doch besser daran gethan, nicht zu heiraten.«

»Das weiß Gott,« seufzte der Angeredete aus tiefstem Herzen, und Herr Scheppeler seufzte in sich hinein, unhörbar für die beiden andern, aber so gewaltig, daß es ihm fast die Brust zersprengte.

»Gehen wir hinauf?«

»Ja gehen wir hinauf.«

Nachdem Herr Scheppeler seines Nachmittags Last und Hitze getragen, zog er seinen Kanzleirock aus, seinen Straßenfrack wieder an, nahm Hut und Stock und empfahl sich mit freundlicher Handbewegung, wie er immer zu thun pflegte, seinen Kollegen, welche sehnsüchtig auf das Verschwinden ihres Chefs harrten, um darauf auch ihrerseits die ausgetretenen Stufen der Kanzleitreppe hinunterzufliegen.

Drunten nahm der Kanzleiaufwärter demütigst seine Mütze ab, als Herr Scheppeler bei ihm vorüberwandelte, und wenige Schritte vor dem Kanzleigebäude erlebte er es, daß jemand seinen Arm leicht unter den seinigen schob, und als er sich umwandte, erkannte er mit freudigem Schauder seinen Departementschef, der eine halbe Straße mit ihm wandelte – vor aller Welt Augen, Arm in Arm, um nur einige nötige Worte über eine dringende Angelegenheit mit ihm zu wechseln – Arm in Arm und vor aller Welt Augen. Es war dem guten Beamten nicht zu verargen, daß er, nachdem Seine Exzellenz ihn verlassen, mit etwas erhobenerem Kopfe weiter schritt.

Auch grüßte man ihn von allen Seiten so freundlich, so herablassend, so demütig, je nach dem Stand des Grüßers; Bekannte und Freunde sagten ihm im Vorübergehen so manches anerkennende und freundliche Wort, freuten sich, ihn zu sehen, hofften, ihn heute abend bei einem Glas Wein zu finden, daß er durchaus keine Veranlassung fand, seinen Kopf hängen zu lassen, bis – bis – er in die Straße einbog, wo sein Haus stand.

Bis das Fenster klang,

Bis die Liebliche sich zeigte

Bis das holde Bild

Sich zu ihm herniederneigte

Ruhig, engelmild.

Da mit einem Male schien Herr Scheppeler außerordentliches Interesse an seinen Stiefeln zu nehmen, aber wir müssen, um sein verzeihendes, versöhnendes Herz ins beste Licht zu setzen, hinzufügen, erst nachdem er mit freundlichem Gruß nach ihrem Fenster hinaufgeschaut, von dem sie dann plötzlich verschwunden war, ohne ihn eines Blickes zu würdigen.

Da war denn der gute Steuerdirektor auf einmal zu einem ganz anderen umgewandelt; sein Kopf sank auf seine Brust herab, seine beiden Hände umklammerten auf dem Rücken den Spazierstock, und er ging langsamer als bisher – viel langsamer. Endlich erreichte er aber sein Haus, stieg die Treppe hinauf in den ersten Stock, wo er wohnte, ging bei der Küche vorbei, wo er ein Duett vernahm zwischen klappernden Tassen und der erregten Stimme seiner Gattin und begab sich in das Hinterzimmer wo sich sein Sohn und seine Tochter befand. Letztere, vier Jahre alt, spielte mit ihren Puppen, der junge Herr Scheppeler, welcher fast sieben zählte, bemühte sich, ein weißes Stück Papier mit Strichen zu verunreinigen, die aber Buchstaben sein sollten. Hier richtete sich das Haupt des Vaters und Hausherrn wieder empor; denn bei seinem Anblick verließen die beiden Kinder Puppe und Papier, sprangen ihm entgegen, an ihm empor, küßten ihn herzlich auf beide Backen, eines nach dem andern, daß es schmatzte, und wo dieser Ton nicht deutlich genug gehört wurde, da wurde ein neuer Versuch gemacht; dann untersuchten sie seine Taschen, ob er etwas mitgebracht habe, natürlich etwas Eßbares, und nachdem dieses gefunden und verzehrt war, berichtete Herr Scheppeler Sohn in richtiger Ideenverbindung, daß in der Küche zwei Kuchen seien und ein ganzer Korb voll Gebackenes für den Thee von Mama.

Während so Herr Scheppeler mit seinen Kindern spielte und lachte, bereitete man sich im Nebenzimmer zur großen Theeschlacht vor. Tassen wurden gerückt, auch Stühle, die Köchin bekam verschiedene Verweise von der Hausfrau, und wenn auch nur ein Viertel von dem Grund hatte, was die Schwester der Madame Scheppeler, Klara, über das Stubenmädchen aussagte, so mußte diese eines der verworfensten Geschöpfe auf Gottes Erdboden sein. Dabei steigerten sich die Stimmen der beiden Schwestern zu so bedrohlicher Heftigkeit, aus der man Worte vernahm wie: »er, mein Mann, dein Mann, empörend,« daß die erschreckten Kinder sich an ihren Vater schmiegten und ihn fragend anschauten, worauf er sie mit der Versicherung beschwichtigte, das sei alles nur ein Scherz und Mama so vergnügt, wie sie nie gewesen.

Endlich trat im Nebenzimmer Ruhe ein, die Ruhe vor dem Sturme, denn bald begann die Schlacht, da die kämpfenden Teile nach und nach anrückten. Es kam Frau A., Frau B. und Frau D., es kam die Frau Regierungs- und Oberregierungsrätin, die Frau Rechnungsrätin, welche das Kreuz so sehr haßte, die Frau Kanzlei- und Kriegsrätin, die Frau Majorin und die Frau Hauptmännin. Alle kamen und wurden einzeln begrüßt mit einem kleinen Scherz, freundlichem Lachen, mit einer gemütlichen Anspielung, und wurden genötigt, Platz zu nehmen und sich um den Tisch zu setzen in lustiger Reihe.

Dann klapperten Teller und Tassen, man hörte den Thee eingießen und Backwerk und Kuchen krachen, wenn es zerschnitten und zerbrochen wurde, so dünn war die Thüre zwischen Salon und Kinderzimmer. Dann kam das Stubenmädchen mit einem Teller voll Süßem für die Kinder, damit sie hübsch ruhig seien und keinen Lärm machten, und dies hielt der Steuerdirektor für den geeigneten Augenblick, um sein Haus zu verlassen, nachdem er seine Kinder nochmals herzlich geküßt und freundlich ermahnt. In seiner unergründlichen Gutmütigkeit zauderte er draußen noch eine Weile auf der Flur, um vielleicht seine Gattin noch zu sehen und ihr ein freundliches Wort des Abschieds zu sagen; auch schien er in dieser Angelegenheit Glück zu haben, denn die Thüre des Salons öffnete sich, als er demütig davor stand, und es rauschte ein seidenes Kleid, doch war es diesmal nur seine Schwägerin Klara, die ihr Näschen ziemlich hoch erhob und dem Hausherrn im Vorbeigehen sagte: »Sie könnten endlich wahrhaftig mit Ihrer Frau Frieden halten, solche ewige unangenehme Szenen sind wir in unsrer Familie nicht gewohnt.«

Nachdem ging er fort, aber mit zusammengekniffenen Lippen und finsterem Auge, ja er hielt seinen Spazierstock krampfhaft fest geschlossen in der rechten Hand und bewegte ihn auf der Straße, als er von dem Fenster aus nicht mehr gesehen werden konnte, auf eine unzweideutige Art heftig auf und nieder.

An einer Ecke begegnete ihm der Rechnungsrat, der ebenfalls die Lippen aufeinander preßte und seinen Stock ebenfalls heftig auf und ab bewegte.

»Wohin, lieber Freund, gehen wir zusammen ins Kreuz?«

»Ja, gehen wir ins Kreuz,« sagte der Steuerdirektor mit der Entschlossenheit der Verzweiflung, »ins Kreuz, nirgends anderswohin, als ins Kreuz.«

»Du bist sehr für das Kreuz.«

»Ich bin Homöopath.«

»Ich auch, also gehen wir ins Kreuz. Bei dir ist Theeabend.«

»Ja, bei mir ist Theeabend, wie lange werden sie wohl beisammen bleiben?«

»O, ich schätze nicht lange genug, höchstens bis zehn Uhr, aber dies ist vollkommen gleichgültig.«

»O, vollkommen gleichgültig,« pflichtete Herr Scheppeler mit einem wahren Heldenmute bei, »wir gehen ins Kreuz«.

»Das versteht sich.«

Und während die beiden Arm in Arm ihrem Schicksal entgegenzogen, nahm der Theekranz der Steuerdirektorin seinen ungetrübten Fortgang, doch sei es ferne von uns, darüber verletzende Details aufzuzeichnen. Es begab sich auch nicht viel Besonderes. Die Themas, welche bei einer regelrechten Damenvisite vorkommen müssen, wurden gründlich abgehandelt, teure Zeiten, nichtswürdige Mägde, furchtbare Begebenheiten in stillen Familien, und dann die Männer – o, durch die ganze Abhandlung hindurch, der deine, der meine, der ihre – oh! die unsrigen, die eurigen, die ihrigen – oh! wie viel Scheußlichkeiten kamen da zu Tage, welche Masse von Unglück erfüllte diese gemütlichen Frauenbusen, welchen Jammer erfuhr man, wie viel zerknickte Blüten gab es, wie viel getäuschte Hoffnungen, wie viel namenlos unglückliche Opferlämmer.

Lassen wir den Schleier fallen über dieses dunkle Gemälde. Im Kreuz ging es dagegen heiter, ja lustig zu. Der Rechnungsrat und der Steuerdirektor tranken ausnahmsweise Fünfzehner, und letzterer statt eines Schoppens deren zwei und einen halben. Dabei hörte er begierig zu, wenn die andern kleine Schwänke erzählten, ja, gab selbst hie und da eine Anekdote zum besten, von denen, die man »unter uns« erzählt, trommelte mit den Fingern auf den Tisch, ließ sich sogar gegen halb elf Uhr ein Sardellenbutterbrot geben, und hatte die Kühnheit, als er seinen letzten halben Schoppen verlangte, die Kellnerin von der Seite anzublinzeln, so daß ihm der Rechnungsrat zurief: »Scheppeler, Scheppeler, du bist ein verfluchter Kerl, wenn das deine Frau gesehen hätte.«

Endlich kam die Polizeistunde, Punkt elf Uhr, und darauf blieben die Schlemmer sogar noch eine Viertelstunde bei einander sitzen, bis der Steuerdirektor auf die Uhr schaute und erschrocken bemerkte, jetzt sei es fast halb zwölf Uhr, und sich dabei schaudernd erinnerte, daß ihm nach all dieser Freude jetzt wahrscheinlich noch etwas Furchtbares bevorstehe.

Der Rechnungsrat und der Steuerdirektor gingen am längsten miteinander, und als sie sich an der bewußten Straßenecke trennten, geschah dies fast mit Wehmut. – »Schlaf' wohl, Bruder,« sagte der eine zum andern, »und wenn – dir was Menschliches begegnet, so denke an mich, ich will es ebenso machen.«

Damit schieden sie unter gleichen Gefühlen, wie jene alten, biderben Ritter, ehe sie sich auf ihr treues Schlachtroß schwangen, um den Drachen in seiner Höhle aufzusuchen.

Dabei war es nicht zu verwundern, wie die Heiterkeit des guten Steuerdirektors hinschwand, je mehr er sich seinem Hause näherte, und wie er endlich, tief und schwer atmend, seinen Hausschlüssel ins Schlüsselloch steckte, so leise als möglich, um kein Geräusch zu machen. Die Treppe in den ersten Stock kam ihm heute so außerordentlich hoch vor, und das Schloß zur Glasthüre knarrte auf eine unangenehme Art. Dabei war es so still im Hause, so todesstill, ja unangenehm still. Er betrat das Schlafzimmer, nachdem er noch einmal tief Atem geschöpft, und dann zwang er sich zu einem heiteren Tone, als er mit leiser Stimme in die Finsternis hineinfragte: »schläfst du, mein Kind?« Bei der dritten Wiederholung dieser Frage wurde ihm ein tiefer und schwerer Seufzer zur Antwort. Langsam tappte er vorwärts, um zu seinem Tischchen zu gelangen, auf dem das Streichfeuerzeug stand. Er wollte Licht machen, die herrschende Finsternis lastete schwer auf ihm, da stieß er an einen Stuhl, welcher gerade in seinem Wege stand und nun polternd zu Boden fiel. »Herrgott im Himmel,« vernahm er die Stimme seiner Frau, »sind Räuber oder Mörder in meinem Zimmer?«

»Nichts dergleichen, mein Kind,« erwiderte er in sanftem Tone, »nur ich bin es.«

»Gerechter Gott, du bist es, so spät in der Nacht oder vielmehr so früh am Morgen? Ich unglückliches Weib!«

»Liebes Kind, es ist nicht früh am Morgen, es ist elf Uhr vorüber.«

»Elf Uhr?« erwiderte sie mit einem krampfhaften Lachen.

»Du kannst auf meine Uhr sehen, wenn ich Licht gemacht habe.«

»Elf Uhr? sehe ich nicht schon den Morgen dämmern? o, daß ich gerade das alles erleben muß.«

Der Steuerdirektor hatte sich unterdessen zu dem Tische hingetappt, hatte Licht gemacht und trat nun vor das Bett seiner Frau, indem er, empört über die Behauptung, daß es schon Morgen sei, seine Uhr aus der Tasche zog. Sie aber richtete sich halb in die Höhe, schaute ihn kopfnickend mit einem festen Blicke an und sagte in einem furchtbar entschiedenen Tone: »natürlich Scheppeler, ich soll vielleicht dir und deiner Uhr glauben? Um wie viel Stunden hast du sie zurückgerichtet, um mich auch darin zu betrügen?«

Er zuckte mit den Achseln und faßte den besten Entschluß, den er fassen konnte, nichts mehr zu entgegnen, doch siegte seine natürliche Gutmütigkeit und er sagte, während er sich langsam auszog, »wie ich vorhin bemerkte, ist es elf Uhr vorüber, vielleicht auch zwölf Uhr, wenn du noch ein wenig wartest, so kannst du den Nachtwächter Mitternacht rufen hören, und« setzte er Mut fassend hinzu, »ich meine, für einen Mann in meiner Stellung und bekannter Solidität wäre es wahrhaftig kein Unglück, einmal in vielen Jahren um halb zwölf Uhr nach Hause zu kommen.«

Da hatte sie nun drei Punkte, an denen sie anknüpfen konnte: das Faktum des Nachhausekommens um halb zwölf Uhr selbst, seine bekannte Solidität und den Nachtwächter. Sie wählte das Letztere als das Positivere und sagte mit einem Anflug furchtbaren Humors: »auf den Nachtwächter willst du dich berufen? Nun, wenn das nicht lächerlich ist, so giebt es nichts Lächerliches mehr auf der Welt – auf den Nachtwächter. Als ob ich nicht wüßte, wie Subjekte deinesgleichen den Nachtwächter zu bestechen im stande sind, daß er vor den Fenstern der armen Frau statt drei Uhr morgens zehn Uhr abends schreit – mit dem Nachtwächter – ein unglückliches Weib, die mit einem Mann leben muß, wie du bist, wird leider Gottes in all' dergleichen schändliche Kniffe eingeweiht. Und auf deine Uhr soll ich sehen, die du vor der Thüre um Gott weiß wie viele Stunden zurückgestellt hast – o, ich Verlassene, ich Unglückliche!«

Wir glauben schon vorhin bemerkt zu haben, daß Herr Scheppeler statt seines gewöhnlichen einen Schoppens heute Abend deren zwei und einen halben getrunken hatte, noch dazu stärkeren Wein wie gewöhnlich, und daß er sich deshalb in einem aufgeregten Zustand befand. Dabei war es übrigens merkwürdig, wie sich dieser aufgeregte Zustand bei diesem gleichförmig ruhigen Gemüte zeigte. Eigentlich hätte man es keinen aufgeregten Zustand nennen können, nur eine etwas gehobenere mutvolle Stimmung, wo es einem gar nicht darauf ankommt, einem halben Dutzend Teufel zu trotzen, und das mit der größten Gemütlichkeit und Behaglichkeit, nicht unter Äußerung heftiger Worte oder wilder Geberden, nein, still vergnügt lächelnd zu einem sanften, melodischen Pfeifen geneigt.

Also that der Steuerdirektor, während seine Gattin den unglücklichen Nachtwächter zerriß, und war seine Ruhe gerade nicht dazu gemacht, sie zu beruhigen.

»Scheppeler,« sprach sie mit eindringlicher Stimme, »ich hoffe, du hörst mich, ich will annehmen, daß dein Rausch nicht so furchtbarer Art ist, daß du nicht einmal mehr im stande wärest, den wohlgemeinten Ermahnungen deines unglücklichen Weibes Gehör zu schenken. Du sprachst vorhin von deiner bekannten Solidität – nun Scheppeler, Gott soll mich bewahren, daß ich dem Geklatsche böser Zungen nur im geringsten Aufmerksamkeit schenke, aber daß in dem Herzen einer armen Frau, wie ich bin, von all' dem Vielen, was wohlmeinende, gutmütige Freundinnen über dich aussagen, etwas zurückbleibt, das kannst du mir wahrhaftig nicht übel nehmen – o, über deine bekannte Solidität, Scheppeler – ich sage dir, dieses Etwas ist stark genug, daß einem die Haare zu Berge steigen.«

Zu anderen Zeiten hätte der Steuerdirektor wahrscheinlich gesagt: »Aber, liebes Kind, wie kann man nur im geringsten aus so müßiges Gerede der Leute gehen?« Heute aber war er infolge seines Fünfzehners so verstockt, daß er nicht nur keine Antwort gab, sondern sogar still in sich hinein lächelte, ja, wenn der schwache Schimmer des Lächelns nicht täuschte, so war er im Begriffe, seine Lippen zum Pfeifen zu spitzen.

»Soll ich dir vielleicht sagen, Scheppeler, was die Leute über dich sagen? Du behandelst deine Frau schlecht, du verachtest ihre respektable Familie, es sei dir gleichgültig, ob wir nur das nackte Dasein hätten, wenn nur du dich im Wohlleben herumwälzest – o, schweige still, entgegne mir nichts darauf. Willst du mir vielleicht vorwerfen, es sei für eine Frau genug, wenn sie sich mit ihren armen Würmern satt essen kann, willst du vielleicht sagen, willst du mich glauben machen, ich hätte es gut in der Welt, während ich doch die Unglücklichste unter allen Frauen bin, willst du das sagen?«

Aber Herr Scheppeler schien gar nicht Lust zu haben, überhaupt etwas zu sagen, ja er spitzte nicht nur seinen Mund, er pfiff sogar, freilich sehr leise, aber die leichtsinnige und gewissenlose Melodie des heiligen Augustin – unerhört!

»Es ist schon gut, Scheppeler,« sagte seine Gattin nach mehreren tiefen und herzbrechenden Seufzern, »es ist schon gut, du thust, als ob du mich nicht hörst und willst sogar dein böses Gewissen durch Pfeifen übertäuben – ja, dein böses Gewissen – denn du hast ein schlechtes Gewissen – du hast das schlechteste Gewissen von allen deinen sauberen Freunden, die doch gegen dich wahre Biedermänner sind. Da spricht man über den Rechnungsrat, ja, was thut denn der Rechnungsrat so Schlimmes? daß er oft in's Wirtshaus geht – o, das könnte man ihm schon verzeihen – aber du! Da sagt man von deinem Freunde Welser, er hätte jede Woche eine andere Liebschaft, – und das geht ja niemand was an; Welser ist ledig – aber du! Daß der Sperber ein Verschwender ist, hat er nur bei sich allein zu verantworten – aber du hast Frau und Kinder, und daß dein lieber Oberrevisor Schmirgel, obgleich er auch in keinem guten Rufe steht, gewiß nicht so unverzeihlich an den Seinigen handelt, darüber brauchen wir kein Wort zu verlieren – o, ich unglückliches, o, ich armes Weib!«

Ein paarmal schon hatte Herr Scheppeler seine Gattin unterbrechen wollen, und auch jetzt saß ihm die Frage auf der Zunge, worin denn eigentlich ihr großes Unglück bestehe, doch hatte er diese Frage schon oft gethan und wußte die Antwort auswendig.

»Worin ich unglücklich bin, möchtest du gerne wissen, du Heuchler, der doch am besten weiß, daß mir alles fehlt, was eine Frau beanspruchen kann.«

Der gute Steuerdirektor hatte sein Ausziehen beendigt und aufgehört, die Romanze vom heiligen Augustin zu pfeifen; er stieg in sein Bett, löschte das Licht behende aus und dachte, jetzt noch eine halbe Viertelstunde, dann schlafe ich hoffentlich; o, es schlummert sich so leicht nach einem Gewitterregen.

So war Herr Scheppeler nie gewesen, er hatte sich nie unterstanden, nichts zu sagen oder sogar zu pfeifen, er hatte stets so lange begütigende Worte gesprochen, bis Madame ihm gesagt: nun, sie wolle es für diesmal noch gut sein lassen. Was sie aber gut sein lassen wollte, darüber war gewiß der liebe Gott im Himmel bei all' seiner Allwissenheit eben so sehr im Unklaren als er selber.

»Ah,« dachte sie, »er will einschlafen um mich nicht mehr zu hören, und doch habe ich noch einen dritten Punkt zu erörtern.« – –

»So, Scheppeler, also so weit bist du gekommen, und so tief schon gesunken, daß du ein Recht zu haben glaubst, allnächtlich gegen Morgen nach Hause zu taumeln – ja, zu taumeln, denn wer einen Rausch hat, der taumelt, und du hast einen Rausch – pfui, schäme dich, ein Familienvater, ein Beamter, auf den sein Chef etwas hält, wie er sich einbildet – aber du hast ein Recht dazu, jede Nacht in diesem Zustand nach Hause zu kommen, und du, der sich so beträgt, der sogar keine Schonung, keine Rücksicht kennt, der sich aus Frau und Kindern nicht das Geringste macht, willst nicht einmal zugestehen, daß ich das unglücklichste Weib auf der Erde bin, daß ich nichts mehr auf der Welt zu hoffen habe, und daß nur der Tod mir oder dir Erlösung bringt.«

Bei dieser Berufung auf das Ende der Tage zuckte der halbentschlummerte Steuerdirektor unmutig zusammen; er liebte es nicht, wenn man vom Tode sprach, und da diese Anführung immer als letzter Trumpf kam, entgegnete er mit ruhiger Stimme: »spreche nicht davon, rufe nicht jene dunkle Zeit aus ihren Schatten hervor, welche ohnehin früh genug kommt – Gott möge sie noch lange Jahre ferne von dir halten; und was dich anbetrifft, so glaube mir, daß das Los einer Witwe kein beneidenswertes ist, selbst wenn man ein solches Ungeheuer zum Manne hat, wie du mich geschildert.«

Damit legte er sich auf die andere Seite und hörte im Einschlafen wie fern verhallenden Donner noch abgebrochen Sätze als: »Lieber gar nicht leben, als ein solches Leben – wozu bin ich auf dieser traurigen Welt – keine Ruhe, keinen Frieden – schlimmer kanns nimmer werden.«

Nach einer Anzahl Seufzer, die sich immer schwächer und weniger herzbrechend anhörten, je mehr sich Madame Scheppeler überzeugte, daß der Steuerdirektor wirklich sanft eingeschlafen war, schloß auch sie die müden Augen und schlief ebenfalls eine Minute darauf fest und ruhig ein, wie nur ein so unterdrücktes, unschuldiges und verkanntes Gemüt zu schlafen im stande ist. –

Als es nun wirklich Morgen geworden war, als der Tag graute und mit falbem Lichte in das Schlafzimmer drang, hatte die Steuerdirektorin einen bösen und finsteren Traum. Ihr träumte, sie wäre erwacht und schaue noch voll des gestern erlittenen Unrechtes hinüber zu ihrem Manne, und als sie dies gethan, schloß sie hastig ihre Augen wieder zu und rieb sie heftig, um von dem gar zu traurigen Traume zu erwachen, dann blickte sie wieder hin auf das Lager des Herrn Scheppeler, und da sah sie ihn, nicht rosig angestrahlt, erquickt von gesundem Schlafe, sondern aschgrau anzusehen, mit erloschenen Augen, die aber weit aufstanden und furchtbar unheimlich die Decke anstarrten; seine weißen Hände ruhten auf der Decke, und die krampfhaft zusammengezogenen Finger hatten ein Stück derselben erfaßt. – – – –

»Scheppe– –,« sie wollte den Namen ihres Mannes rufen, aber das Wort erstarb ihr im Munde, und obgleich sie es zwei- bis dreimal versuchte, brachte sie doch keinen hörbaren Ton hervor.

Sie strich sich hastig das Haar aus dem Gesichte und dachte zusammenschauernd, »o, das ist ein häßlicher Traum, aber ein Traum, Gott sei Dank, ich habe mich gestern Abend geärgert, ich war aufgeregt, und da träumt man immer so furchtbar und schwer.«

Entsetzt richtete sie sich in ihrem Bette auf und brachte kaum die Worte zwischen ihren Lippen hervor, »wenn – ich – nur – erwachen – wollte – aus diesem Traume – – – – gerechter Gott, es muß ja ein Traum sein.«.

Da knarrte leise die Thüre und das Stubenmädchen trat herein mit einer Flasche frischen Wassers. Zu gleicher Zeit stahl sich auch zwischen den Vorhängen hindurch ein freundlicher Strahl der Sonne in das Zimmer, und sein helles Licht fiel gerade auf das Gesicht des Steuerdirektors.

Warum ließ das Stubenmädchen mit einem furchtbaren Schrei die Wasserflasche fallen, und warum erwachte Madame Scheppeler nicht aus ihrem Traume? – –

Weil sie nicht träumte, sondern weil das, was sie sah, furchtbare Wirklichkeit war, o, eine entsetzliche Wirklichkeit, die sich in den nächsten Stunden von Augenblick zu Augenblick steigerte. Als sie an das Lager ihres entschlafenen Mannes stürzte, sich über ihn hinwarf und mit Schmeichelnamen rief, die ihrem Munde ganz ungewohnt geworden waren, als die Dienstboten nun laut weinend das Bett umstanden und die Hände ihres Herrn küßten, der immer so gut und freundlich gegen sie gewesen war – – – und als nun die beiden Kinder, von dem Lärmen aus ihrem Bettchen aufgeschreckt, halb angekleidet und zitternd unter der Thüre erschienen, und, ohne die ganze Größe ihres Unglücks gleich ermessen zu können, doch ahnten, daß hier etwas Erschreckliches geschehen sein müsse – die armen Kinder, die nicht begreifen konnten, daß der Vater so ruhig und still daliege, daß er so blaß und so kalt sei, und daß sein Mund kein freundliches Wort für sie habe.

Der Knabe begriff schon eher die Größe seines Verlustes; aber das kleine Mädchen, dem die Mutter in herzzerreißenden Worten und Tönen, nachdem sie es krampfhaft in ihre Arme gepreßt, zurief, daß der Vater gestorben sei, – tot – tot, fragte, ob er denn morgen nicht wieder mit ihr sprechen würde oder doch wenigstens übermorgen.

Daß er sie nie mehr mit liebendem Blicke anschauen würde, daß er sie nie mehr lächelnd auf ihren frischen Mund küssen würde, daß seine starren Finger nie mehr ihr weiches Haar glätten, ihre Wangen berühren würden, daß er tot sei – tot – das konnte sie nicht begreifen, und es war noch ein Glück zu nennen, daß sie es nicht fassen konnte.

O, die furchtbaren Stunden des Morgens waren von einer unbeschreiblichen Langsamkeit; jede schien eine Ewigkeit dauern zu wollen, und jede der sechszig Minuten vermehrte das Leiden, vergrößerte den Schmerz, und fast jede dieser Stunden und Minuten brachte irgend jemand von den Verwandten oder aus der Nachbarschaft, denen das unerhörte Ereignis unter stets erneuertem Erguß von Thränen erzählt werden mußte.

Darauf kamen im Kreislauf des Tages die Stunden der Erinnerung, alle gleich düster, alle gleich schmerzbringend; die Zeit, wo er gestern ausgegangen war oder zurückgekommen, wo er dies oder das gesagt, was man eine Ahnung hätte nennen können, wo er mit den Kindern gespielt, und bei ihnen noch so vergnügt und heiter war, während im Theezimmer die Theetassen klapperten – wo er vor der Thüre stehend mit Fräulein Klara gesprochen, und wo sie zu ihm gesagt: »Sie könnten endlich mit ihrer Frau Frieden halten!« – ach, und nun hielt er Frieden, der gute Steuerdirektor, langen, tiefen Frieden, – ewigen Frieden – o, wenn er lieber hätte zanken wollen.

Fräulein Klara gestand es übrigens sich und anderen nicht ein, daß sie ihn zum Friedenhalten aufgefordert, nein, nein – Gott bewahre, das hatte sie nicht gethan, sie hatte nur gesagt, wann wird endlich in dem Hause einmal Frieden werden, und damit hatte sie mehr ihre Schwester als ihren Schwager gemeint – die Wahrheit mußte sie sagen: unter hundertmal war er es nicht gewesen, der den Streit so eigentlich angefangen – gewiß nicht.

Heute, als das Stubenmädchen den Tisch deckte, hätte sie um alles in der Welt das Couvert für den Herrn nicht vergessen mögen; sie legte es an seinen gewöhnlichen Platz, auch das Serviettenband von Perlen, gestickt mit dem Namen Eberhard, und als das kleine Mädchen die Serviette sah, klatschte es in seine Hände und sagte vergnügt: »seht ihr wohl, daß Papa zu Tische kommen wird?«

Auch die Nacht kam wieder und es wollte der verwitweten Steuerdirektorin fast unheimlich werden, als es nun zehn Uhr schlug, wo er gewöhnlich nach Hause zu kommen pflegte, wenn er ausnahmsweise Erlaubnis hatte, ins Wirtshaus zu gehen, und da konnte sie sich nicht enthalten, immer auf den Gang vor der Glasthüre draußen zu lauschen, ob sie seine Schritte nicht vernehme, und ob er den Schlüssel nicht ins Schloß steckte. Er hatte eine eigene Art, den Schlüssel rasch herum zu drehen, und daran erkannte sie ihn, wenn er nach Hause kam. Vor der Thüre, ehe er ins Zimmer trat, pflegte er immer leicht zu husten, während er sich die Füße auf dem Strohboden abputzte, und wenn er in die Stube trat, so sagte er, »guten Abend, Kinder,« und wenn seine Frau allein war, »guten Abend, mein Kind«.

Über das alles sprachen die beiden Schwestern unter Thränen und mit einer Ängstlichkeit, als seien es die wichtigsten Ereignisse gewesen – »o Gott, mein Gott!« rief schluchzend Madame Scheppeler, »wenn er doch wieder ins Zimmer treten wollte und wieder sagen wollte, guten Abend, Kinder, wie würde ich ihm entgegeneilen, was ich so lange nicht gethan, wie würde ich ihm Hut und Stock abnehmen, was ich stets versäumt, wie würde ich ihn mit einem herzlichen und freundlichen Gesicht empfangen, statt mürrisch und verdrießlich sitzen zu bleiben, wie es meine Gewohnheit war.«

Gegen Mitternacht fuhr die Witwe bei jedem leisen Geräusche schreckhaft zusammen, und um das zu überwinden, setzte sie sich an das Bett, auf dem der Entschlafene lag, nahm seine kalte Hand und sprach innig und herzlich mit ihm, wie sie mit dem Lebenden lange nicht gesprochen. Erst der anbrechende Tag brachte ihr etwas Schlaf, ja während ein paar Stunden einen so tiefen, festen und gesunden Schlaf, daß sie mit dem Gedanken erwachte, der gestrige Tag habe ihr nur geträumt. Aber es war kein Traum, denn dem gestrigen schweren Tage folgte heute ein noch schwererer. Es kamen nun jene Stunden, wo die geschlossenen Fensterläden nur ein spärliches Licht durchlassen, wo der Geruch von Blumen das Zimmer durchduftet, wo alles leise hin- und herschleicht, als fürchte man sich, einen tief Schlafenden aufzuwecken, wo Handwerksleute aus- und einschleichen, sich in dem betreffenden Zimmer flüsternd unterreden und dort Unheimliches vornehmen.

Und wieder eine Nacht, der der schwerste Tag folgt: der Blumenduft ist durchdringender geworden, in dem betreffenden Zimmer herrscht ein noch unheimlicheres Getreide, man vernimmt einen Ton, wie wenn sich Eisen auf Eisen bewegt, und dieser Ton dringt der Witwe tief ins Herz; die schwarzgekleideten Dienstboten bringen ihre Taschentücher gar nicht mehr von den Augen weg; die armen Kinder sitzen zusammengescheucht in einer Ecke ihrer Stube, der Knabe weint heftig und umschließt mit den Armen sein Schwesterchen, das aus lauter unverstandener Alteration ermüdet in Schlaf gesunken ist – der feste, gleichförmige Schritt von Männern, die etwas Schweres tragen, dröhnt durch die Zimmer und durch den Gang; von der Straße herauf hört man flüsternde Menschenstimmen und den summenden Lärm einer zahlreich versammelten Menge; Pferdehufe klingen faul und schläfrig auf dem Pflaster, und das dumpfe Rollen eines Wagens hört plötzlich vor dem Hause auf.

In der Wohnung füllen sich die Zimmer mit leidtragenden Freunden und Bekannten; die genauen Freunde des Hauses treten einen Augenblick zur Witwe ein, reichen ihr stumm mit zusammengepreßten Lippen die Hand, und jedes Wort des Trostes, das sie ihr sagen, vermehrt ihren Schmerz. Da war der Oberregierungsrat und der Oberrevisor, da war Herr Welser und der Rechnungsrat. Die Witwe faßte die Rechte des letzteren mit ihren beiden Händen und sagte ihm mit vor Schluchzen erstickter Stimme: »Sie waren der letzte seiner Freunde, der eine vergnügte Stunde mit ihm zugebracht, Sie gingen mit ihm nach Hause, hier Ihre Hand empfing seinen letzten Händedruck – o Gott, auch Sie werden ihn nie wieder sehen.«

»Nie, nie,« erwiderte der Rechnungsrat schmerzlich bewegt, indem seine Augen heftig zwinkerten, »nie werde ich ihn wieder sehen, aber ich werde fühlen, wie sehr er mir fehlt, ein so ehrliches, treues, ein so durch und durch braves Herz.«

Mehr vermochte er nicht zu sprechen, und eilte den andern nach ins Nebenzimmer, dessen Thüre er in seinem Schmerze halb geöffnet ließ. Sie sank in die Ecke ihres Sofas zurück und drückte ihr Taschentuch vor die Augen. In diesem Nebenzimmer befand sich unter anderen auch der Departementschef, unter dem der selige Steuerdirektor gedient, und was die Herren dort zusammensprachen, konnte die Witwe deutlich verstehen, und trafen einzelne Äußerungen schwer ihr Herz.

Alle lobten den Verstorbenen als Menschen und Geschäftsmann, jeder erwähnte einer neuen vortrefflichen Seite desselben.

Von ihr war nicht die Rede.

Wie er stets mehr als seine Pflicht gethan, davon sprach seine Excellenz der Departementschef, wie er häufig lange nach den Bureaustunden gearbeitet, um ungestört eine schwierige Ausarbeitung zu machen, wie er das Muster eines Beamten in jeder Richtung gewesen sei, wie man schwer einen Ersatz für ihn finden könne. Und wie brachte er seine Freistunden zu, fuhr seine Excellenz fort, meistens im Kreise seiner Familie, mit seiner Frau oder mit seinen Kindern spazieren gehend.

Von ihr war weiter nicht die Rede.

»Ich glaube,« sprach der Departementschef nach einer Pause, »ins Wirtshaus ging der gute Scheppeler wenig.«

»Excellenz,« entgegnete der Rechnungsrat, »ich weiß das genau, höchstens die Woche einmal trank er in unserer Gesellschaft von halb neun bis zehn Uhr einen einzigen Schoppen – er war ein zuverlässiger, vortrefflicher Freund.«

»Ein Mann, auf den man sich verlassen konnte.«

»Die Redlichkeit selber.«

»Solid und sparsam.«

»Ich glaube nicht, daß er je einen Kreuzer Schulden gemacht hat, und doch hatte er große Ausgaben, wie man sagt.«

»Ja, ja, in diesem Hause wurde viel verbraucht, man lebte auf einem fast mehr als anständigen Fuße.«

Von ihr war nicht geradezu die Rede.

»Der arme Scheppeler, er hat, wie man sagt, nicht besonders viel davon gehabt.«

»Tröst' ihn Gott, er hatte seine Last, die er nun niedergelegt hat.«

»Er war in jener Richtung zu gut.«

»Und wurde nicht anerkannt.«

»Gewiß nicht, von jener Seite her.«

»Armer Scheppeler, armer Freund!«

Von ihr war nicht geradezu die Rede.

»Wird Vermögen da sein?« fragte Seine Excellenz.

»Nicht viel,« erwiderte der Rechnungsrat.

»Mich dauern in diesem Falle nur die armen Kinder.«

»Ja, die armen Kinder, er hatte sie so lieb, der gute Scheppeler.«

Von ihr war noch immer nicht die Rede.

Ein furchtbarer, herzdurchzitternder Klang machte dieser Unterhaltung im Nebenzimmer ein Ende und brachte die Witwe einer Ohnmacht nahe; es waren die Glocken, die vom Kirchturme herab ein Zwiegespräch begannen über ihre traurige Pflicht, wiederum einem braven Bürger ihr melodisches Geleite geben zu müssen. Wenn man so, erfüllt mit tiefem Schmerze, auf diese Klänge lauscht, so hört man die guten Glocken, unsere treuen Freunde, welche uns in das Leben einführten, uns bei allen feierlichen Veranlassungen in demselben treulich zur Seite standen, tröstend und ermunternd, förmlich zusammenreden, und es ist gerade so bei einer Veranlassung wie die heutige, als klagten sie mit uns und sängen das Loblied des Dahingeschiedenen.

Daher mag es denn wohl auch kommen, daß diese Klänge so furchtbar unser Herz ergreifen. Glauben wir doch in solchen Augenblicken, unser Schmerz sei keiner Steigerung fähig, und doch giebt es hier noch eine entsetzliche Steigerung, es ist jener nie zu vergessende Moment, wo das dumpfe Rollen des Wagens vor dem Hause wieder beginnt, wo sich die zurückbleibende Witwe rücksichtslos an das Fenster wirft, um einen letzten Blick zu schenken dem blumengeschmückten Wagen, der ihr das teuerste, was sie besaß, für immer und immer entführt. Unaufhaltsam schwankt der Wagen dahin, noch zwei Umdrehungen der Räder und er ist ihrem Auge entschwunden.

Fahre wohl! Fahre wohl.

Diesem schrecklichen Tage folgte nun, was folgen mußte, aber es war gerade nicht so, wie es die Frau Scheppeler erwartete. Die Bekannten, die guten Freunde und Freundinnen bezeigten ihr allerdings das herkömmliche Beileid, aber durch ihre Reden wehte häufig ein verletzend kalter Hauch, unter ihre Trostesworte war manches Tröpfchen Wermut gemischt. »Ja,« sagte die Rechnungsrätin, »wie rasch uns ein solches Unglück treffen kann, wie sehr würde sich manche bemühen, ihrem Manne das Leben angenehm zu machen, gewiß, werte Scheppeler. Manche läßt sich oft durch Kleinigkeiten hinreißen, und glaubt, durch Verdruß und böse Worte das zu erreichen, was durch freundliches Entgegenkommen und gute Worte viel leichter zu erringen wäre; namentlich sollten wir uns hüten, dem Gerede der Leute Glauben zu schenken, und das thut doch manche, leider Gottes. Bei Ihnen hat das freilich wohl nie der Fall sein können, denn war der selige Scheppeler nicht das Muster eines Mannes? Wie oft hat mir der Rechnungsrat erzählt, daß er immer Punkt zehn Uhr nach Hause gegangen sei, um Ihre Nachtruhe nicht zu stören. Ach so viel Liebe und Aufmerksamkeit – nicht wahr, liebe Scheppeler, Sie haben ihm das während seines Lebens mit gleicher Liebe vergolten? Ach, es müßte für eine Witwe eine fürchterliche Erinnerung sein, wenn sie sich sagen müßte, sie habe ihren Mann nicht so behandelt, wie er es verdient. Sie sehen die Thränen in meinen Augen, glauben Sie mir, ich fühle Ihr ganzes Unglück, o, das Los einer Witwe, die einen guten, lieben und treuen Mann begraben hat, muß fürchterlich sein. Und was machen die Kinder, die guten, lieben, armen Kinder? Wie hing der Steuerdirektor mit ganzer Seele an ihnen! Gewiß fühlen sie sich recht verlassen; o, ich kann mirs denken, ach, es wird ja mit den armen Kleinen so manches anders werden müssen, ich kann mir das lebhaft denken, und auch mit Ihnen, beste Frau Scheppeler, eines folgt aus dem andern. – Ist es wahr, haben Sie draußen in dem Birkengäßchen gemietet? die Kriegsrätin hat es mir gesagt.«

Madame Scheppeler schüttelte mit dem Kopfe, ehe sie zur Antwort gab: »von mir kann die Kriegsrätin das nicht erfahren haben, ich habe sie lange nicht gesehen.«

»Lange nicht gesehen? o, das ist unrecht von der Kriegsrätin, so muß man seine Freunde nicht vernachlässigen – ja, sie war es,« fuhr die Sprecherin nachdenklich fort, »sie hat es mir gesagt neulich im Theekranz – – Sie gehen wohl nirgends hin, liebe Scheppeler?«

Die Witwe schüttelte stumm mit dem Kopfe, dann sagte sie: »Nach den traurigen Erfahrungen, die ich gemacht, bleibe ich lieber für mich, es ist besser so, finden Sie es nicht auch?«

»Im Grunde haben Sie Recht,« entgegnete die Rechnungsrätin, »ich glaube, ich ziehe mich auch von der Gesellschaft zurück, wenn Sie aber nächstens eine Tasse Kaffee ganz unter uns trinken wollen, so bitte ich, es mir sagen zu lassen.«

»Ich danke recht sehr,« erwiderte Madame Scheppeler in einem etwas trockenen Tone.

Ach, sie hatte mit denen, die sich ihre vertrautesten Freundinnen früher nannten, schon bittere Erfahrungen gemacht, sie hatte es schon schmerzlich empfunden, sie fing an zu fühlen, was das Los einer Witwe sei. Oft, wenn sie wieder eine herbe Erfahrung machte, stützte sie den Kopf in beide Hände und saß stundenlang brütend da, alsdann zogen langsam an ihr vorüber die Bilder vergangener Tage und Stunden, leider, leider in trüber Färbung, und zeigten ihr in finstern, mißvergnügten Gesichtern meistens ihr eigenes Bild. Andere noch schlimmere Schatten legten sich an ihr Ohr und flüsterten ihr wie in hämischer Schadenfreude zu: »Bist du jetzt endlich zufrieden geworden? hast du das Glück gefunden, das dich, wie du damals behauptetest, so hartnäckig floh? sind dir die Menschen jetzt recht, an denen du in jener Zeit etwas auszusetzen hattest? lebst du jetzt behaglich und glücklich, seit er dich nicht mehr quält und plagt, er, der dich ja, wie du beständig klagtest, auf alle Weise vernachlässigte, er, der sich um dich nicht bekümmerte, der dich nicht achtete, der deine Familie verdammte, der in den Wirtshäusern herumzog, statt bei seinen Kindern zu bleiben, er, der trotz seiner angestrengten Arbeit nie genug thun konnte, um dir das Leben leicht und angenehm zu machen, dein freudloses, elendes Dasein, wie du damals sagtest, deine harte, verkümmerte Existenz.« –

Wenn die Erinnerung vergangener Tage so auf sie einstürmte, dann glitt ihr Haupt langsam auf den Tisch nieder, an dem sie saß, oder sie sprang empor und drückte ihre Kinder an sich, als sollten die armen, unschuldigen Geschöpfe sie in Schutz nehmen vor jenen finsteren Gedanken, doch ließen sich diese nicht so leicht verscheuchen; o, es war furchtbar, sie klangen schwer und zermalmend aus manchen Worten der Kinder hervor.

»Wir gehen gar nicht mehr in den schönen Garten, wo wir damals so oft waren, als mein lieber Vater noch da war,« klagte das Mädchen.

»Und gefahren sind wir auch seit jener Zeit nicht mehr,« sagte der Bube, »ich habe unseren Wagen oft gesehen, aber es saßen andere Kinder darin, und wenn ich den Kutscher grüßte, so hat er nicht, wie früher, freundlich mit dem Kopfe genickt und mir gewinkt, ich solle zu ihm auf den Bock steigen.«

»Und Steiners Marie kommt auch nicht mehr zu mir; neulich waren die anderen Mädchen an ihrem Hause, mich hat sie vergessen.«

»Ja, Herr Welser, der immer so lustig war, und der Herr Rechnungsrat und der Herr Sperber kommen auch nicht mehr zu uns, und Vaters Oberrevisor schien mich neulich auf der Straße gar nicht mehr zu kennen, denn als ich ihm die Hand reichen wollte, sah er mich lange durch die Brillengläser an, ehe er sagte: »ah, du bist es, Kleiner«. Sonst nahm er mich mit und schenkte mir einen Apfel oder einen Bindfaden.«

»Sei zufrieden,« sagte das Mädchen altklug, »ich weiß doch, daß der Vater wiederkommt, gewiß, ich weiß es ganz genau, und dann geht alles wie früher, nicht wahr, Mama? dann gehen wir wieder in unsere Wohnung, dann ziehst du hübschere Kleider an, dann kommt der Kutscher wieder, dann laden mich die anderen Kinder wieder ein, und dann ist alles wieder gut – o, wie freue ich mich darauf, und auf den lieben Vater, wenn er wiederkommt.«

»O, das ist furchtbar, unerträglich,« seufzte in solchen Augenblicken die Witwe, aber alles, was die Kinder von ihrem kleinen Gesichtskreise aus, von ihrer jetzigen Lage merkten, das empfand sie gerade so, nur ernster, gehässiger und verletzender.

Wie waren die meisten Freunde des seligen Scheppeler so verwandelt gegen sie, wie kühl grüßte Seine Excellenz der Departementschef, wenn er sie je einmal grüßte; gewöhnlich wandte er den Kopf zur Seite, wenn er an ihr vorüberging. Und ihre ehemaligen Freundinnen – o, nicht eine war sich gleich geblieben, alle schienen sich kaum noch zu erinnern, daß es überhaupt einmal eine Steuerdirektorin Scheppeler gegeben. Was hatte man ihr nicht alles erzählt, was einige von ihnen, namentlich die Rechnungsrätin, über sie gesagt: »Wenn es jemand recht geschehen ist,« sprachen die guten Freundinnen unter sich, »einmal zu fühlen, wie es nach solchem Übermute thut, wenn man plötzlich tief und unten zu sitzen kommt, so dieser Scheppeler mit ihrer hochmütigen Familie. War dieser Frau etwas recht oder gut genug, hatte man nicht glauben sollen, sie sei eine geborene Prinzessin und lasse sich nur so allergnädigst unsern schlechten Umgang gefallen? Und wie hat sie es dem guten Steuerdirektor gemacht? diesem redlichen, braven Manne. O, einen besseren gab es nicht und wird es nie geben, wie hat sie ihn geplagt und mißhandelt, ein wahrer Hausdrache,« setzte die Rechnungsrätin entrüstet hinzu, »ich könnte erzählen, wenn ich wollte; mir hat der Rechnungsrat anvertraut, an jenem Abend sei der gute Scheppeler ganz zerstört ins Kreuz geschlichen, es ist das eines der anständigsten Weinhäuser, die es giebt, aber sie gönnte es dem armen Manne nicht, dorthin zu gehen, diese böse Sieben, und da mußte er's heimlich thun, Gott, und er kam so selten, höchstens die Woche einmal. An jenem Abende nun sei er in so gedrückter Stimmung gewesen, daß es alle gejammert habe, er hätte viel geseufzt, und da sie zufällig von einem Bekannten gesprochen, der vor einigen Tagen gestorben, so habe er gesagt: »Dem ist wohl, was ist das Leben? ein Jammerthal, der Tod muß uns willkommen sein als Eden unserer Leiden.«

»Sagt,« schloß die gefühlvolle Rechnungsrätin entrüstet, »wie haben wir uns in der Frau getäuscht!«

»Und sie will gegen uns thun, als sei nichts vorgefallen,« meinte die Kriegsrätin, »aber ich habe sie's fühlen lassen; wenn man einen so braven Mann hat, wie der Scheppeler war, so muß man ihn auch darnach behandeln; o, es ist jammervoll.«

»Herzbrechend, unerhört!« Mit einigen tiefen Seufzern wurde hierauf die Unterhaltung geschlossen.