|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ich hatte mich zu später Nachmittagsstunde auf der Promenadenseite des Wiener Kärnthnerringes mit Willy zusammenbestellt, um einen Spaziergang in den Prater zu unternehmen.

Gern wanderte ich mit ihm auf stillen Wegen. Willy hatte die halbe Welt gesehen, kannte Menschen und Völker, hatte viel erfahren, viel erlebt und – es ist nicht nur meiner Vorliebe für alliterierende Redewendungen anzurechnen, wenn ich beifüge: auch viel geliebt. Von all dem wußte er spannend, anschaulich und lebendig zu erzählen; er war gleichsam ein wandelndes Stoffkompendium für einen Novellisten, denn wenn er seine gute Stunde hatte, übersprudelten seine Lippen von Geschichten und Geschichtchen, so daß ich von jedem unserer gemeinsamen Spaziergänge ein farbiges Stück seines bewegten Lebens mit nach Hause trug.

Neapel und London, Petersburg und Paris hatte ich aus seinen klaren, scharfzeichnenden Schilderungen kennen gelernt. Und wenn er mir von den Menschen, die da lebten, von ihren Sitten und Unsitten erzählte, mußte ich gegenüber dieser seltenen Beobachtungsgabe und dieser bis ins Kleinste zurückgreifenden Erinnerung gar oftmals staunend in des Erzählers kluge, hellblitzende Augen schauen. Wenn er das gewahrte, lächelte er wohl über mich ungereisten Menschen und drehte dabei mit beiden Händen die braunen Spitzen seines starken Schnurrbartes gegen die unruhigen Nasenflügel. Diese Zierde der Oberlippen verlieh seinem Gesichte trotz der mannigfachen Fältchen, welche die Augenlider umringten, und trotz der zwei scharfen Furchen, die unter den Mundwinkeln hervorlugten, ein keckmännliches Aussehen – und hätte nicht das schon etwas gelichtete, über den Schläfen bereits leicht ergraute Haupthaar den Verräter gespielt, man würde kaum geglaubt haben, wie mein Freund dem Vierziger schon so nahe stand. –

Pünktlich zur festgesetzten Stunde war ich zum Stelldichein eingetroffen und war bereits ein paarmal unter vergeblichem Umherspähen das menschenbelebte Trottoir auf und nieder gewandert, als ich Willy vor dem Schaufenster einer Kunsthandlung in Betrachtung der ausgestellten Bildwerke versunken fand.

»Was bewunderst du da?« fragte ich, während ich meine Hand auf seine Schulter legte.

Mit einem leichthin genickten Gruße wandte er sich zu mir. »Bewundern? Ich wundere mich nur, wie wenig da ist, was halbwegs zu bewundern wäre.«

»Bitte, nicht weiter in diesem Thema,« lachte ich, nahm Willys Arm und zog ihn nach der Mitte der Promenade, »sonst beginnt unser Spaziergang mit dem alten, unaustragbaren Streit. Ich weiß, du hast in den hundert Galerien, die du bestauntest, den Pessimismus gegen unsere moderne Kunst großgezogen in dir. Ich aber will mir von deiner blinden Parteiwut für Tintoretto und Genossen den Geschmack und die Freude an der lieben Kunst von heute nun einmal nicht verderben lassen …«

»Die dir eben gerade den Geschmack und die richtige, einzig berechtigte Herzensfreude an den Werken einer wahren, gottseligen Kunst lange schon verdorben hat.«

»Ja ja, es ist gut, ich weiß …«

»Nein, du weißt es nicht, wie unendlich viel du verlierst bei deiner halben Schätzung der Alten.«

»Oh! Oh! Dein Fanatismus für die Herrlichkeit des Cinquecento läßt dich nun gar ungerecht werden gegen mich und mein gutes Kunstverständnis. Ich weiß die Alten sehr wohl zu schätzen und zu würdigen. Bei mir aber hat auch der Lebende sein Recht.«

Hier half jedoch kein Protest mehr; die Verhimmelung jener schönen Zeit, da der Fuß eines Raphael noch die Erde getreten hatte, war meines Freundes Lieblingsthema, und so mußte ich wohl oder übel das oftgehörte Loblied wieder einmal über mich ergehen lassen.

Da ich aus alter Erfahrung wußte, daß jeder Widerspruch die Strophen dieses Liedes verlängerte und vermehrtes so lauschte ich schweigend und vor mich hin zur Erde blickend seinen begeisterten Auseinandersetzungen, bis der Klang seltsamer Worte mich plötzlich aufschauen machte.

»Mamma! Mamma! Ecco lo zio Guglielmo!« hörte ich eine helle Kinderstimme rufen, und als ich überrascht die Augen hob, gewahrte ich wenige Schritte vor uns an der Hand einer auffallend schönen Dame ein etwa achtjähriges, zierlich gekleidetes Mädchen, und es schien mir, als wollte das reizende Kind unter allen Zeichen freudiger Erregung uns entgegeneilen.

Kaum hatte jedoch die Dame, die man schon beim ersten Blick als die Tochter eines südlichen Himmels erkennen mußte, dem deutenden Arme des Kindes ihre Augen folgen lassen, da stockte plötzlich ihr Fuß, und jähes Erschrecken flog über das schöne Gesicht; dann riß sie mit einem ungestümen Ruck das Kind an ihre Seite, ihre Lippen kniffen sich ein, geradaus starrten die Augen, und hastigen Schrittes ging sie an uns vorüber, während das Mädchen mit verschüchterten Blicken zu seiner Geleiterin emporsah und, einmal noch nach unserer Seite blinzelnd, das Köpfchen zwischen die Schultern duckte.

Dumpf und tonlos hatte ich diesen Namen von den Lippen meines Freundes klingen hören; auf meinem Arm fühlte ich den seinen erzittern, und als ich in Willys Antlitz sah, erschrack ich vor der tiefen Blässe, die es bedeckte.

Seine Augen waren geschlossen, und wie in einer Anwandlung von Ohnmacht stützte er sich schwer an meine Schulter.

Auch einigen Vorüberwandelnden fiel das auf, denn ich sah, wie sie die Gesichter mit neugierigen Blicken uns zukehrten.

Mit tiefem Seufzer hob Willy den Kopf.

»Komm, komm!« stieß er in rauhem Ton hervor und zog mich am Arm quer über den sandigen Reitpfad nach dem Fahrweg. Dort rief er einen Fiaker an und stieg mir voraus in den Wagen.

»Gnä' Herr befehl'n?« fragte der Kutscher, während er das runde Hütchen bis zu den Knieen zog.

»In den Prater.«

»Schön!« Und mit lautem Zungenschlag ermunterte der edle Rosselenker seine flinken Thiere zu raschem Ausgreifen.

Es war ein herrlicher Abend. Der letzte rote Schein der sinkenden Sonne spielte über die Dächer der Häuser, und uns zu Häupten lag tiefblau und wolkenrein der Himmel. Lau und doch erfrischend wehte bei der raschen Fahrt die Juniluft um unsere Wangen.

Willy hatte eine Cigarette in Brand gesteckt und lehnte wortlos in der Wagenecke, mit kurzen Stößen die blauen Wölkchen vor sich hinpaffend. Wohl war jene Blässe längst wieder von seinem Antlitz geschwunden, aber an dem Zucken, das ab und zu über seine Augenlider flog, und an seinen schweren Atemzügen konnte ich merken, wie es in seinem Innern noch immer kämpfte und tobte.

Von hundert Fragen lag es auf meiner Zunge, und dennoch schwieg ich.

Bald aber wurde mir diese Stille lästig und unbehaglich. Ich begann von Dutzend Dingen zu reden, machte meinen Freund bald auf einen anfahrenden Wagen und seine geputzten Insassen, bald auf einen seltsamen Lichteffekt in der landschaftlichen Umgebung, bald auf eine auffallend kostümierte Spaziergängerin, bald auf dies und jenes aufmerksam – immer aber war ein stummes Kopfnicken die ganze Antwort.

Seine Augen schienen so müde, so gleichgültig für die ganze Außenwelt – so ins Innere blickend, wie Byron von Manfreds Augen sagt.

Erst an dem Straßenkreuz vor der Rotunde, als der Kutscher den Wagen anhielt und sich fragend umschaute, ob er weiterfahren oder wenden solle, sprach Willy wieder ein erstes Wort.

»Komm, laß uns aussteigen!«

Wir verließen den Wagen und lohnten den Kutscher ab, der uns etwas nachbrummte von einer »halbeten Fuhr«.

Arm in Arm wanderten wir gemächlich dahin. Die Dämmerung wob sich bereits zwischen die stillgrünen Bäume; da und dort flammten frühzeitige Gaslichter auf; alle Spazierwege waren belebt von fröhlich plaudernden Menschen; von nahen und fernen Straßen hörte man das Rollen der Wagenräder; die Musiken der Kaffeehäuser und Wirtsgärten verschwammen zu einem unentwirrbaren Tonchaos, und zwischenein klang wohl auch ab und zu vom Wurstelprater herüber ein helles Gejohle, das Schmettern einer einzelnen Trompete, oder das dumpfe Brummen eines Muschelrufes.

Wir lenkten in den weniger belebten Weg ein, der die Rückseite von Ronachers Kaffeehaus umzieht, und da wir uns der Csarda näherten, und die Kapelle nebenan gerade den jüngsten Straußischen Walzer beendete, klang uns eine fröhliche, raschbewegte Zigeunerweise entgegen. Willy blieb stehen, und mit gehobenem Kopfe lauschte er diesen springenden, durcheinanderhuschenden Geigentönen.

»Ich liebe die Musik meiner Heimat,« sagte er. »Wenn ich solch einen echten, rechten Csardas höre, wacht meine ganze schöne Kindheit wieder auf in mir. Da seh ich das hölzerne Haus meiner seligen Eltern, mit seinem bemoosten Strohdach, auf dem die Störche klappern; vor meinen Augen dehnt sich die Pußta mit ihrem wogenden Ried, mit ihren weithornigen Rindern und flinkfüßigen Pferden; ich höre das Flüstern und Raunen in den abendgrauen Schilffeldern und das eintönige Schlummerlied der Unken … nur eines kann ich nicht mehr nachfühlen: das helle Glück meiner fröhlichen Knabenzeit. Ich habe mich emporgebracht im Leben, vom barfüßigen Pferdejungen zum hochdotierten Kassier eines weltbekannten Bankhauses. Ich sollte also wohl sagen müssen, daß ich zufrieden sein kann und daß es mir gut geht. Aber glaube mir, trotz alledem verwünsch ich manchmal die Neugierde und Weltsehnsucht, die mich fortgetrieben aus meinem stillen Dorf. Wer weiß, ob ich mich, angethan mit Gatija und Zischme nicht wohler gefühlt hätte, als tut Moderock und in Lackstiefeln, und ob ich als Csikos nicht meines Lebens froher geworden wäre, wie durch all die dreißig bunten Jahre. Sicher wär es mir in keiner Sekunde so armselig, einsam und liebverlassen zu Mut gewesen, als gerade jetzt in dieser Stunde. Komm … laß uns da hinaufgehen und ein Glas Wein trinken! Ich will dich dabei mit einer Geschichte langweilen, die du wohl nie gehört hättest, würde dich der Zufall nicht zum Zeugen dieser Begegnung gemacht haben, welche mir bis ins Innerste jeden Nerv erschüttert hat, da sie so ungedacht, so unerwartet kam, wie der Tod dem blühenden Sünder.«

Wir stiegen die paar Stufen hinauf, die zum Garten der ungarischen Weinschenke emporführen. Es waren wenig Gäste da, und auch noch von diesen wenigen gesondert setzten wir uns an einen einsamen Tisch der äußersten Gartenecke.

Noch saßen wir keine Minute, noch stand der bestellte Wein nicht auf dem Tische, da beehrte uns bereits der lächelnde Sammelbruder der Musikbande mit seinem tellerklappernden Besuch. Willy reichte ihm eine Banknote.

»Da! Spielt mir das Huzad czak, huzad czak keservesen.«

Nach einer in Dankbarkeit ersterbenden Verbeugung verließ uns der Beschenkte, und gleich darauf erklang die leidenschaftlich bewegte Weise dieses schönen ungarischen Volksliedes. Einer der Geiger hatte sich erhoben und spielte, gegen uns gewendet, die führende Melodie.

»Sieh nur an, wie der Bursche den Bogen führt,« sagte Willy. »Ein Joachim und Sarasate könnte von dieser Grazie und Leichtigkeit noch lernen. Und diese dicken, schwebenden Töne, die er an den Haaren aus seinem schäbigen Instrumente zieht … und doch möchte ich wetten, daß er all seiner Lebtage noch keine Silbe gehört hat vom Unterschied einer diatonischen und chromatischen Scala. Es liegt diesen Leuten im Blut, in der Hand, im Herzen …« Er unterbrach sich und starrte, an der Unterlippe nagend, vor sich nieder auf das rot und weiß karrierte Tischtuch. »Wenn ich nur wüßte, was sie hieher nach Wien geführt hat … sie und ihr Kind!«

Der Kellner brachte die bestellte Flasche. Ich schänkte die Gläser voll.

»Hast du sie angesehen? Nicht wahr, sie ist schön!« Willy stieß sein Glas an das meine, stellte es jedoch, ohne zu trinken, wieder auf den Tisch. »Und da hast du nur ihre schlanke, zierliche Gestalt gesehen, die schwarzen, blau schillernden Haare und die großen, leuchtenden Augen in dem feinen Gesichtchen, dem dieses angehauchte Olivbraun zum verführerischen Schmucke gereicht, wie dem weißen Apfel das duftige Rot der Reife. Das alles ist nur ihre halbe Schönheit. Du hättest sie sehen sollen zwischen ihren vier Wänden, wie sie da ging, stand und saß, wie sie das Köpfchen hob und neigte, wie sie die runden, vollen Arme regte, wenn sie nach einem Buche, nach einem Fächer griff … in allem die verkörperte Grazie. Und erst ihre Stimme, ihr Lachen und Plaudern! Wie soll ich dir das schildern … es ist nicht zu schildern … der Dichter ist noch nicht geboren, der für solchen Liebreiz ein vollbezeichnendes Bild zu finden wüßte. Dabei war sie das echte, unverfälschte Weib, das Weib im alleinigen Schmuck seiner Weiblichkeit. Lesen und Schreiben war ihr ganzes Wissen … mit dem letzteren stand es zudem noch recht bedenklich … ich sehe sie noch vor mir, diese kritzeligen, eckigen, verschrobenen Buchstäbchen, von denen sie mühsam eins ans andere malte, gleich einem Kinde der zweiten Schulklasse. Die Novellen des Boccaz, Goldoni, ein Dutzend von Petrarkas Sonetten, Manzonis promessi sposi und die italienischen Übertragungen von einem Hundert französischer Romane … darauf beschränkte sich ihre ganze Litteraturkunde, und das war die Quelle ihres ganzen übrigen Wissens. Aber was sie nicht wußte, das vermißte man nicht an ihr; gerade diese Unwissenheit war die Quelle einer unbeschreiblich entzückenden Urwüchsigkeit. Ich hasse die überbildeten Weiber von heutzutage, die dir so genau definieren können, daß das Menschenherz nur ein Muskel ist mit unwillkürlicher, stoßartiger Bewegung, die alles verstehen, nur nicht den Mann und die Liebe. O Rachele, du unwissend thörichtes Weib, wie viel klüger warst du als sie alle! So manche hab ich geliebt, geliebt in dem Sinne, in dem dies schöne Wort millionenmal im Tage mißbraucht wird von Abertausenden … diese Einzige hab ich lieb gehabt für mein Leben.«

Er schwieg, griff mit zitternder Hand nach dem Glas und leerte es in raschem Zuge.

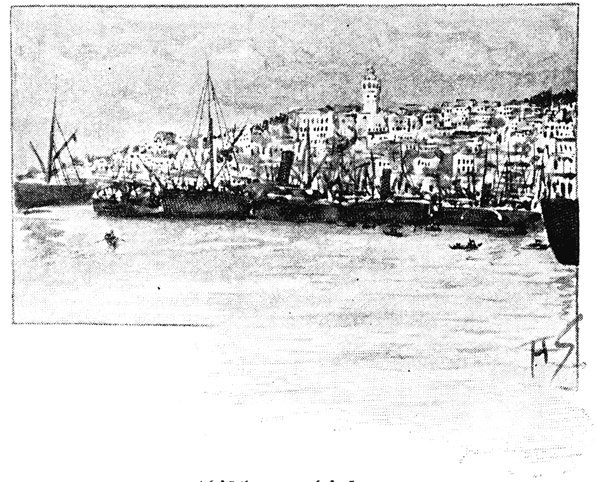

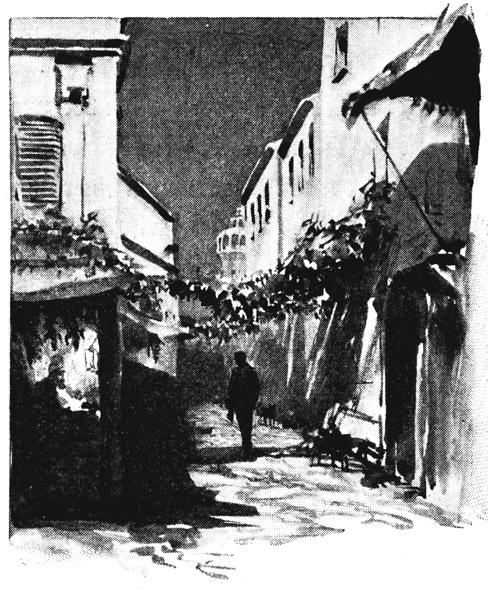

»Du warst noch nicht in Konstantinopel? Was soll ich dir da ein Langes und Breites schildern … ein andermal vielleicht … mit meiner Geschichte hat das wenig zu thun. Denke dir eine selbst für die ausschweifendste Phantasie ganz unerfindbare Mischung von Schmutz und Romantik, von blinkenden Minarets und stinkenden Holzhütten, von ekelhaften Straßenpfützen und einem entzückenden Meer, von einer durch ihre Schönheit blendenden Natur und dumpfigen, wanzenbelebten Häusergruften … kurz, denke dir allen Abscheu und alle Poesie der Welt und des Lebens in engster Berührung und Vermischung, dann hast du so ziemlich den Grundton für ein Bild jener Stadt am goldenen Horne.

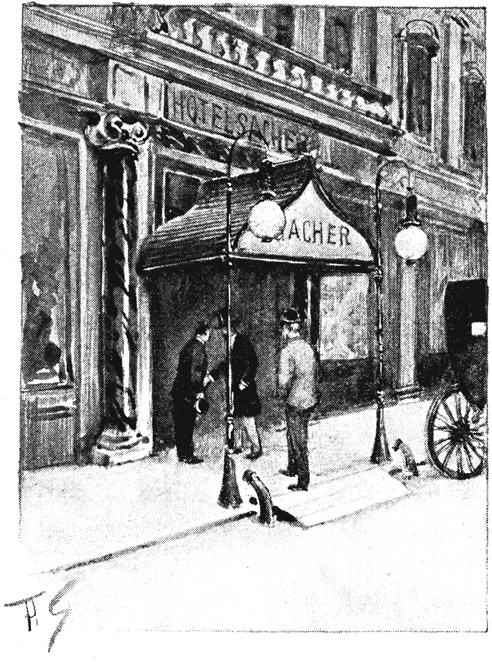

In wenigen Wochen werden es fünf Jahre, daß mein Bankhaus mich auf Grund meiner Sprachkenntnisse nach Konstantinopel schickte, um über ein paar Geschäftshäuser, die mit unserem Hause in Geldverkehr treten wollten, an Ort und Stelle genauere Erkundigungen einzuziehen. Ich nahm, nach einer recht unerquicklichen Seefahrt an meinem Bestimmungsorte angelangt, im Hotel Missiri Quartier, und nachdem ich mich unserem Gesandten vorgestellt, nützte ich die ersten Tage, um die Stadt, das Meer und Skutari zu besichtigen. Da sich mein Aufenthalt unter Umständen auf Monate ausdehnen konnte, dachte ich auch daran, mich nach einer behaglichen Privatwohnung umzusehen. Ich erkundete verschiedene Adressen und machte mich dann auf die Suche, freilich mit geringem Erfolg.

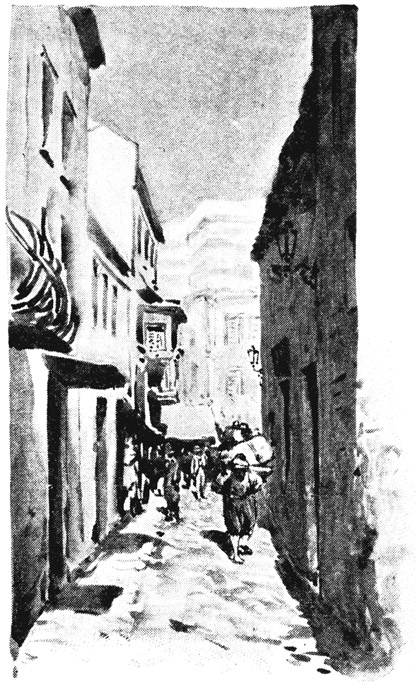

So war ich wieder einmal vergebliche Stunden in den besseren Straßen Peras umhergewandert und war dabei in jenes Viertel geraten, das noch den türkischen Namen Teke führt, obwohl es zum größten Theil nur noch von Italienern und Griechen bewohnt wird. Ich begegnete wenig Menschen, denn mit einer versengenden Hitze brannte die Sonne senkrecht aus ihrer Höhe nieder, und schwarz und scharf umrissen warf sie die spärlichen Schatten der Dachvorsprünge auf die weißen, kalkstaubigen Straßen. Die Luft war so von Glut durchschwängert, daß mein Sonnenschirm mir blutwenig zu nützen vermochte.

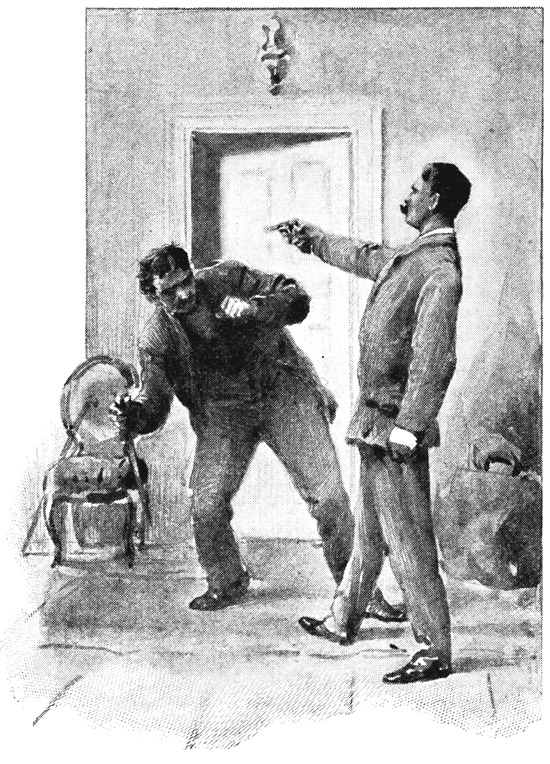

Eben wollte ich aus einer schmalen, steilansteigenden Seitengasse in die Dschambassokak (Theaterstraße) einlenken, als ich Zeuge eines die öffentliche Sicherheit von Konstantinopel recht deutlich illustrierenden Vorfalles wurde.

Ich war an der Mündung der Gasse stehen geblieben, denn an mir vorüber schritt eine Dame von seltener Schönheit … du würdest sie erkennen, wenn ich sie schildern wollte. Sie trug ein enganliegendes graues Seidenkleid und einen gleichfarbigen Hut und hatte als einzigen Schmuck um den Hals eine dicke goldene Kette liegen, von welcher ein kleines Kreuz auf die volle Büste niederhing. Einen Augenblick streifte im Vorüberschreiten ihr großes, flammendes Auge mein Gesicht … aber dieser eine Augenblick machte mir das Blut sieden, und mit bewundernden Blicken schaute ich dieser schlanken, reizvollen Erscheinung nach.

Da seh ich plötzlich, wie aus einer schattendunklen Thürnische solch ein Halunke von einem Griechen auf die Dame losstürzt und ihr mit einem Ruck die goldene Kette vom Halse reißt. Ich springe hinzu, und da der Spitzbube mit seinem Raub davonjagen und in die Gasse verschwinden will, aus der ich getreten, saust ihm auch schon mein aufgespannter Sonnenschirm über den Schädel, daß die Eisenstangen knicken und der ganze Stoff in Fetzen geht. Der unerwartete Schlag schien ihm für einen Moment die Besinnung geraubt zu haben, und diesen Augenblick nützte ich, um nach dem Kleinod zu haschen, das seine Hand umklammert hielt.

Nun eilten auch ein paar Leute die Straße einher, und als der Bursche das sah, ließ er seinen Raub fahren, riß ein Messer aus seinem Gürtel, führte damit nach meinem Arm einen Schlag, den ich nur halbwegs zu parieren vermochte, und sprang unter Flüchen davon, um die Mauerecke der Gasse verschwindend.

Ich ging, von den herbeigeeilten Leuten umringt – um den Flüchtigen scherte sich kein Mensch – auf die Dame zu, die halb ohnmächtig vor Schreck an der Wand des Hauses lehnte, aus dessen Thürnische der Halunke hervorgesprungen war, und reichte ihr den Schmuck, wobei ich sie in französischer Sprache anredete. Sie aber stammelte im reinsten Florentinisch ein Dutzend abgerissener Worte des Dankes und der Besorgnis … und als ich mich zu Boden bückte, um ein paar abgesprengte Glieder der Goldkette aufzulesen, stieß sie einen leisen Schrei aus. Ein dicker Blutstropfen war von meiner Hand in den Staub gefallen.

»Heilige Maria! Gott! O Gott! Er hat nach Ihnen gestochen!« jammerte sie händeringend. »Oh, hätten Sie ihm doch das verwünschte Ding gelassen.«

»Beruhigen Sie sich, Signora,« lächelte ich, »es wird nicht so schlimm sein.« In der That empfand ich auch nicht den mindesten Schmerz und fühlte nur, wie mir das Blut warm und feucht am Arme niederrieselte gegen die Hand; nahe bei der Schulter zeigte der Rockärmel einen fingerlangen Querschnitt. »Und das Bewußtsein, Ihnen einen kleinen Dienst geleistet zu haben,« hatte ich beigefügt, »ist mir, bei Gott, mehr noch wert als diese zwei Blutstropfen.«

Ein seltsamer Blick traf mein Auge. »Aber mir ist dieser Dienst Ihr rotes Blut nicht wert!« stieß sie kurz und heftig hervor, während sie nach meiner Hand faßte. »Kommen Sie! Kommen Sie! Ich selbst will Ihnen, so weit ich es vermag, die erste Hilfe bieten.« Und mit hastigem Fuß der Straße folgend, zog sie mich am Arme mit sich fort.

Nach ein paar hundert Schritten hielt sie vor einem schmucken Haus und rührte ungestüm den Thürklopfer. Eine junge Dienerin öffnete. Da wir aus dem blendenden Sonnenlicht in den dunklen Flur traten, schien mir alles schwarz vor den Augen. Aber ich brauchte ja nur dieser weichen, führenden Hand zu folgen. Es ging über eine Treppe empor und durch ein helles Vorzimmer in ein luxuriös ausgestattetes, halb europäisch, halb türkisch eingerichtetes Wohngemach, dessen Licht durch die niedergelassenen Jalousien wohlthuend gedämpft war.

»Rasch, Catina,« hatte meine Geleiterin bereits im Vorzimmer dem Mädchen zugerufen, »bringe mir frisches Wasser, und aus meinem Schlafzimmer Schwamm und Tuch!«

Nun riß sie mit zitternden Händen den Hut herunter und schleuderte ihn auf den niederen Divan.

»Legen Sie den Rock ab,« sagte sie und nahm mir dabei meinen übelzugerichteten Schattenspender weg, den ich unter den Arm geklemmt hatte, um die eine Hand freizubekommen und mit dem vorgehaltenen Taschentuch das Niedertropfen des Blutes verhindern zu können.

Zögernd und verlegen lächelnd sah ich auf das schöne Weib. »Signora … wie kann ich …«

»Legen Sie den Rock ab!« wiederholte sie, und zwischen ihren schwarzen, feingeschwungenen Brauen schürzte sich eine Falte des Unwillens.

Ich versuchte, ihren Willen zu thun, konnte aber damit nicht recht zu stande kommen. Da trat sie auf mich zu und half mir den Rock ausziehen. Ein leichter Schauer rüttelte ihre Schultern, als der mit Blut getränkte Hemdärmel zum Vorschein kam. Einen Moment schloß sie die Lider – sie war so schön in diesem Augenblick – dann warf sie das Köpfchen auf, griff nach meinem verwundeten Arme, riß die Manschette auseinander, und da die Wunde zu hoch lag, um durch ein Aufstülpen des Ärmels bloßgelegt werden zu können, schnitt sie diesen mit einer rasch herbeigeholten Schere dicht von der Schulter und warf das blutige Stück Linnen in die Kaminhöhlung.

Nun trat auch Catina wieder in das Zimmer, ein Handtuch über dem Arm und in den Händen ein silbernes Waschbecken, darin ein feiner, citronengelber Schwamm auf dem krystallklaren Wasser schaukelte.

Meine Samariterin schickte das Mädchen aufs neue um frisches Wasser fort, hieß mich an den Tisch treten, die Hand in das Becken tauchen, und so wusch sie mir das Blut vom Arm und von der Wunde. Schweigend ließ ich all das geschehen, mit heißen Augen nur immer jede ihrer Bewegungen verschlingend – und ich fand auch kein Wort der Erwiderung, als sie einmal sagte:

»Es ist wirklich nicht so schlimm, wie ich fürchtete.«

Catina brachte ein zweites Gefäß mit Wasser und reinigte in demselben auf Geheiß ihrer Herrin den Schwamm, während diese nach einer Kommode schritt und derselben zwei weiße Taschentücher entnahm. Als ihr das Mädchen nun den Schwamm wieder reichte, preßte sie selbst mit beiden Händen daraus den letzten Rest des Wassers und schnitt eine dünne Scheibe aus seiner Mitte.

Da hörte man ein dumpfes Pochen – an der Hausthüre mußte der Klopfer gerührt worden sein – und Catina verließ das Gemach.

Ihre Herrin legte mir das Stückchen Schwamm auf die kaum mehr blutende Wunde, umwickelte den Arm mit einem gefalteten Taschentuch und band das andere mit einem festen Knoten darüber. Seltsam erschien mir die Hast, mit der sie all das vollführte – und ich fühlte auch, wie ihre Finger zitterten, da sie meinen nackten Arm berührten. Stumm wie ein Klotz war ich die ganze Zeit über dagestanden, Herz und Sinne befangen von der Seltsamkeit meines Abenteuers und von dem Zauber dieses entzückenden Weibes. Ein Wort freilich, wie es meiner inneren Bewegung entsprach, wagte sich nicht auf meine Zunge, aber ich sah nun doch die Notwendigkeit ein, meinem holdseligen Arzte wenigstens ein Wort des Dankes sagen zu müssen, und ein Wort des Bedauerns wegen all der Mühe, die ich ihr in das Haus getragen.

Lächelnd hörte sie mich an, dann neigte sie das Gesicht über meinen Arm – und flüchtig streiften ihre Lippen den Verband der Wunde.

Jäh schoß mir das Blut in die Wangen. »Signora!« stammelte ich und haschte nach ihren Händen. Sie aber entwand sich mir, bis in den Hals errötend, und ging mit hastigen Schritten auf den Divan zu, wie es schien, um meinen Rock zu bringen.

Da scholl vom Vorzimmer her eine helle Männerstimme, und gleich darauf wurde die Thür sperrangelweit aufgerissen.

»Rachele!« rief ein Mann, der mit seiner Größe und seinem Umfang die ganze Thüröffnung versperrte. »Was soll das?« Dabei trat er mit schwerem Fuß in das Gemach. Ihm folgte ein zweiter – und die beiden sahen einander so ähnlich, daß man, wenigstens nach der Gestalt und nach den knochigen, tiefbraunen Gesichtern, den einen für den andern halten konnte. Nur in der Kleidung unterschieden sie sich. Der erstere trug einen lichtgelben Anzug aus feinem Stoff; über seine Weste spannte sich eine schwere, goldene Uhrkette, an welcher eine kinderfaustgroße Amethystberloque baumelte; seine Finger waren überladen mit Brillantringen, und an seiner langen, brennroten Kravatte trug er drei Nadeln über einander. Der zweite hingegen war schmucklos und einfach gekleidet – und man mußte schon ein sehr wohlwollender Beurtheiler sein, wenn man an dieser Kleidung wenigstens den einen Vorzug der Sauberkeit rühmen wollte. Erst späterhin hab ich auch in den Gesichtern einen Unterschied gefunden – wieder zum Nachteil dieses zweiten.

Hinter den beiden Männern hatte sich ein reizendes, etwa dreijähriges Mädchen in das Gemach gedrängt, war mit dem Jubelrufe: »Mamma, Mamma!« auf Rachele zugestürmt und hatte sich ihr in die Arme geworfen. »Babbo ist zu Onkel Leone gekommen, und da haben sie mich miteinander heimgebracht. Ich war so froh, daß ich mich nicht von der alten, häßlichen Paraskeva nach Hause führen lassen mußte. Die Leute auf der Straße bleiben immer stehen und lachen …« da erst gewahrte mich das Kind, schwieg erschrocken und drückte sich in die Rockfalten seiner Mutter.

»Catina!« rief Rachele.

Das Mädchen erschien.

»Führe das Kind in seine Stube und kleid es um.« Sie drückte einen Kuß auf die Stirne der Kleinen. »Geh, Susetta, geh … ich komme gleich zu dir.«

Die beiden verließen das Gemach und Rachele wandte sich an den zuerst Eingetretenen.

»Guten Tag, Ottavio! Du kommst heute außergewöhnlich frühe nach Hause.«

»Vielleicht früher als dir lieb ist?« stieß der Angesprochene ungestüm und beleidigend hervor, während der andere mit einem bösartigen Lächeln auf das nächste Fenster zuging und die Jalousien öffnete. »Was ist hier vorgegangen? Wer ist der Herr?«

»Ottavio Scarpa, mein Mann … Signor Leone Scarpa, mein Schwager,« stellte mir Rachele die beiden vor; und während sie auf mich zutrat und mir mit erhobenen Händen meinen Rock entgegenhielt, so daß ich nur in die Ärmel zu schlüpfen brauchte, wandte sie sich wieder an Signor Ottavio. »Wer dieser Herr ist, weiß ich bis zur Stunde selbst noch nicht. Wir wurden unter Umständen bekannt, die uns nicht gestatteten, Komplimente zu machen. Aber Sie hören ja, Signore,« sprach sie nun mich wieder an, »mein Mann wünscht zu wissen, wer Sie sind. Und auch ich wäre neugierig, wie ich meinen Retter zu nennen habe.«

Ich nannte meinen Namen – und jetzt erzählte Rachele mit raschen Worten die Geschichte des Raubanfalles. Und seltsam – ich weiß nicht, geschah es aus Absicht oder Zufall – die Sache mit dem Messerstich stellte sie in einer Weise dar, daß ein Unbetheiligter schließen mußte, der Stich hätte ihr gegolten und wäre nur durch mein Dazwischenspringen auf meinen Arm abgelenkt worden.

Während Racheles Erzählung musterte Signor Ottavio mit forschenden Blicken bald das Gesicht seines Weibes, bald das meine. Aber er hatte ja meinen nackten, verbundenen Arm noch gesehen; der blutige Leinwandfetzen im Kamin, der zerschnittene Schwamm und das rotgefärbte Wasser in den beiden Becken schien ihn vollends von der Glaubwürdigkeit des Berichteten zu überzeugen, und so trat er, als Rachele ihre Erzählung geschlossen, mit freundlichen Blicken auf mich zu und faßte mit dankenden Worten meine Hand.

Mir selbst war bei diesem ganzen Auftritt recht betrüblich zu Mut – nicht, als ob mich die Situation an und für sich bedrückt hätte – o nein! Aber … ihr Kind, ihr Mann … das waren zwei böse Worte für mich gewesen. Hatte ich doch in meinem Herzen eine Hoffnung aufsteigen fühlen, leuchtend und rosig wie der Morgen eines schönen Frühlingstages.

Auch ich mußte noch einmal den ganzen Vorfall auf der Straße erzählen, wobei ich ebenfalls, um Racheles Aussage nicht zu irritieren, der Wahrhaftigkeit einen gelinden Fußtritt versetzte. Signor Ottavio, der inzwischen nach einem Mietwagen fortgeschickt hatte, schien sich ganz besonders für die Umstände zu interessieren, die mich so als deus ex machina zu der Katastrophe geführt hatten.

Ich erzählte ihm also, daß ich mich erst seit einigen Tagen in Konstantinopel befände und mich nach einer Privatwohnung habe umsehen wollen – und so hätte mich ein glücklicher Zufall bei der Besichtigung einiger notierter Adressen gerade im Augenblick des Attentates in die Dschambassokak geführt.

»Hab ich recht verstanden? Sie suchten eine Wohnung?« sprach mich Signor Leone an, aus seiner reservierten Stellung am Fenster hervortretend. »Und haben Sie schon etwas Passendes gefunden?«

»Bis zur Stunde noch nicht.«

»Bei allen Heiligen, das trifft sich gut. Gerade seit ein paar Tagen hab ich zwei prächtige Zimmer leerstehen. Ein Graf hat darin gewohnt, ein feiner Herr aus Paris; er hat mir doppeltes Geld für die Zimmer bezahlt, damit ich ihn nur ja nicht ausmieten möchte. Und die hellen Thränen hat er geweint, da ich ihn am Ende doch fortschicken mußte … es war meiner zwei hübschen Töchter wegen … er hatte sich in die Mädels verguckt … gleich in alle beide. Freilich … da möchte jedem die Wahl sauer werden.« Ein wieherndes Lachen begleitete diese Worte.

Er kam mir nicht besonders sympathisch vor, dieser Signor Leone, aber doch – vielleicht verhehlte ich mir selbst den wahren Grund, wenigstens redete ich mir in diesem Augenblick ein, es geschehe nur, um mir die Mühe eines weiteren Suchens nach einer Wohnung zu ersparen – doch schlug ich in seine Hand ein, die er mir mit den Worten reichte: »Nun, Sie scheinen ein braver, honetter Herr zu sein, Sie sollen die Zimmer haben. Schicken Sie nur, sobald es angeht, ihre Sachen … wegen des Preises werden wir uns nicht raufen.«

Catina trat ein, um die Ankunft des Wagens zu melden.

»Kommen Sie, mein verwundeter Held, ich will Sie führen,« lächelte Signor Ottavio, während er meinen gesunden Arm in den seinen schlang. »Und bis in einer Stunde schick ich Ihnen unseren Arzt in das Hotel.«

Rachele trat auf uns zu und reichte mir die Hand. »Auf Wiedersehen … denn ich hoffe, daß Sie uns in wenigen Tagen selbst die Nachricht von Ihrem vollständigen Wohlbefinden bringen können.«

Ich fühlte einen leisen Druck ihrer schlanken Finger; als ich ihr aber in die Augen blicken wollte, senkte sie die Lider.

Ihr Mann und Signor Leone führten mich bis zum Wagen. Der eine wünschte mir gute Genesung, der andere versicherte, daß seine »alte, dicke Giuditta« und seine beiden »feueraugigen Schwarzköpfe«, wenn er ihnen Kunde von ihrem neuen »feinen« Hausgenossen bringen würde, mein Eintreffen wohl kaum mehr erwarten könnten. Und diese Worte waren wieder von jenem hölzernen, unangenehm berührenden Lachen begleitet.

Als ich im Hotel angelangt war, schritt ich mit heißem Kopf in meinem Zimmer auf und nieder, bis der angemeldete Arzt, ein junger Deutscher, bei mir eintrat: eine schlankaufgeschossene Gestalt mit einem schmalen, blassen Gesicht und großen, geistvollen Augen.

Er untersuchte die Wunde und legte einen neuen Verband an. Die Sache wäre nicht im geringsten gefährlich, meinte er, doch sollte ich mich zur Vorsicht ein paar Tage aufs Ohr legen, da bei geringer Bewegung des Körpers die Wunde sich um so rascher schließen würde.

Ich befolgte denn auch seinen Rat – und daß ich in den hundert schlaflosen Stunden der folgenden Tage an nichts anderes dachte, als an Rachele und wieder an Rachele, das magst du dir denken können, ohne daß ich es sage.

Ob ich vom ersten Blick an ihr eigen war, oder ob erst das Grübeln, Sehnen und Träumen dieser Stunden irgend ein winziges Fünklein in meinem Herzen zur lohenden Flamme entfachte – mag das gekommen sein wie immer – am Ende fühlte ich nur die Gewißheit, daß ich dieses Weib liebte, wie ich noch nie geliebt in meinem Leben, daß ich ihr angehörte mit meiner ganzen Seele, und daß es für alle Zeit zu Ende wäre mit meinem Glück und meiner Ruhe, wenn ich sie nicht gewinnen konnte oder durfte.

Eines aber schwur ich mir. Ich wollte mich bezwingen und mein Gefühl in mich zurückdrängen, wollte ihr mit keinem Blick mein Empfinden verraten, mit keinem Wort von meiner Liebe sprechen. Sollte aber auch in ihrem Herzen ein Gefühl für mich erkeimen, und sollte sie dies mit einem Wort, mit einem Blick nur mich gewahren lassen, dann – auch das hab ich mir damals geschworen – dann war ich entschlossen, mir den Besitz des geliebten Weibes um jeden Preis zu erkämpfen. –

Tagtäglich kam der Arzt, und mit jedem Besuche konstatierte er einen erfreulichen Fortschritt der Heilung. Auch Signor Leone suchte mich ein paarmal auf – und wenn er dann wieder ging, roch es in meinem Zimmer immer noch stundenlang nach dem abscheulichen Tabak, den er mit seinen gelben Fingern zu dicken Cigaretten verarbeitete. Unangenehm im höchsten Grade war mir dabei die Art und Weise, wie er von der gesteigerten Neugier und Erwartung seiner beiden »Käfer«, und wie er von seinem Bruder sprach. Dieser »Kerl«, dieser »Mensch«, dieser »Bursche«, dieser »alberne Nichtswisser« brauche mit seinen »Wurstfingern« nur den Straßenkot zu berühren, damit er ihm unter der Hand zu Gold würde, während Er, der doch in einer Haarspitze mehr Verstand hätte, als jener andere in seinem ganzen »Büffelkopfe«, sich Tag für Tag schinden und placken müsse wie ein Maulesel, um nur sein und der Seinigen Leben kärglich zu fristen. Ich war immer herzlich froh, wenn dieser Signor Leone sich mit der Versicherung erhob, wie leid es ihm wäre, daß seine dringenden Geschäfte ihm nicht erlaubten, mir noch länger Gesellschaft zu leisten.

Zweimal im Tage kam auch Catina, um sich im Auftrage ihrer Herrin nach meinem Befinden zu erkundigen – und es that mir immer unendlich wohl, wenn sie mir in wortreicher Gutmütigkeit vorplauderte, wie sich ihre »süße Signora« so sehr um meine Genesung kümmere und sorge.

Einmal trug ich ihr auf, mit meinen Grüßen an Signora Scarpa die Bitte um einige Bücher für meine einsamen Stunden zu überbringen. Am anderen Tage brachte sie ein großes Paket. Es enthielt mehrere Bände der Florentinischen Ausgabe Goldonis, eine italienische Übersetzung von Sues »Geheimnisse von Paris« – und ein schwarzsamtenes Schmucketui. Als ich den Deckel aufspringen ließ, fiel mir eine Visitkarte entgegen. »Ich hoffe, Sie werden mir nicht zürnen,« las ich auf der Rückseite, »wenn ich Ihren übel zugerichteten Sonnenschirm, den Sie in der Eile des Abschiedes bei mir stehen ließen, als ein sprechendes Andenken an die Stunde zurückbehalte, die uns unter so seltsamen Umständen zusammenführte. Das Beiliegende bitte ich zum Tausche mit freundlicher Gesinnung entgegenzunehmen. Rachele S.«

Und dieses »Beiliegende« war die goldene Halskette, die ich jenem Halunken wieder abgejagt hatte. Sie war zu einer Uhrkette umgewandelt und trug statt des kleinen Kreuzes ein Medaillon mit Racheles wohlgetroffenem Bilde.

Da ließ ich nun freilich die Bücher ungelesen liegen und plauderte im überquellenden Empfinden meines Herzens mit diesem Bilde, wie ein Kind mit seiner stummen Puppe. An der Kette ließ ich späterhin das Schloß wieder ändern, um sie am Halse tragen zu können – und so trag ich sie heute noch.

Ein paar Tage darauf – ich war schon außer Bett und hatte gerade einen Brief an mein Haus begonnen, um mich zu entschuldigen, daß ich wegen eines mehrtägigen Unwohlseins meinen Pflichten bislang noch wenig, oder besser gesagt, gar nicht hätte genügen können – trat Signor Ottavio in mein Zimmer.

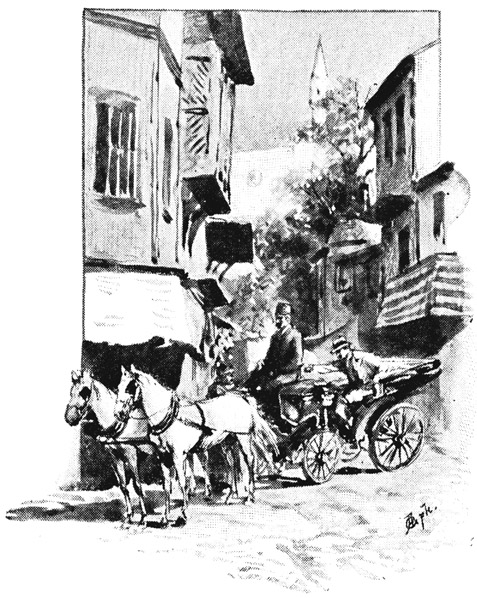

»Der Doktor hat uns verraten,« plauderte er in seiner kurzatmigen Sprechweise, nachdem die ersten Grüße und Erkundigungen um mein Befinden erledigt waren, »der Doktor hat uns verraten, daß es Ihnen gut thun könnte, wenn Sie wieder einmal eine Stunde in frische Luft kämen. Und so haben wir uns zusammen in einen Wagen gesetzt, um Sie zu einer kleinen Spazierfahrt abzuholen. Eigentlich war das ein Gedanke meiner Frau … sie hat immer so gute Gedanken. Aber machen Sie sich fertig, wir dürfen sie nicht lange warten lassen, sie sitzt mit Susetta drunten im Wagen.«

Als wir wenige Minuten später aus dem Hotelportal auf die Straße traten, grüßte mir Rachele lächelnd mit der Hand entgegen. Auch gewahrte ich, daß sie einen raschen Blick nach meiner Weste warf.

Ich küßte ihr die Fingerspitzen, und nachdem ich ihre Frage nach meinem Befinden beantwortet hatte, dankte ich ihr mit kurzen Worten für das »freundlich Übersandte«.

Signor Ottavio hob, als ich das sagte, den Kopf und warf einen neugierigen Blick auf Rachele, welche diese stumme Frage mit den Worten erwiderte:

»Ich habe Signor Pilliccio« – Pilliccio, so hatte sich Rachele meinen gut ungarischen Familiennamen für ihre florentinische Zunge zurecht gelegt – »ich habe Signor Pilliccio auf sein Ersuchen einige Bücher geschickt, damit ihm das Krankenzimmer nicht gar zu langweilig würde.«

Signor Ottavio wußte also nichts von der »Erinnerung«? Ich suchte Racheles Augen – und da vor meinem Blick ein flüchtiges Rot ihre Wangen überzog, mußte ich denken, daß sie die Frage nachfühlte, die ich mir im stillen vorgelegt hatte.

Ich stieg in den Wagen und wollte auf dem Rücksitze Platz nehmen. Signor Ottavio nötigte mich aber an Racheles Seite, nahm selbst den Rücksitz ein und hob das Kind auf seinen Schoß.

Die Kutsche war schmal gebaut, so daß sich die Falten von Racheles seidenem Gewand über meine Kniee bauschten, und daß bei jedem stärkeren Ruck, bei jeder Wendung des Wagens ihre Schulter meinen Arm berührte. Ein warmer Schauer überlief mich bei jeder Berührung – und diese stete Erregung meines ohnedies schon überreizten Empfindens machte mich unfähig für jedes Gespräch von längerer Dauer.

Auch Rachele verhielt sich schweigsam; doch mußte sie sich wohl in Gedanken mit mir beschäftigen, denn die ruhelosen Manöver ihres Sonnenschirms schienen von der Absicht geleitet, mich ausgiebig an seinem wohlthuenden Schatten teilnehmen zu lassen.

So trug nun zumeist Signor Ottavio die Kosten der Unterhaltung. Er nannte mir die Namen der Straßen, die wir passierten, bezeichnete mir bemerkenswerte Gebäude und Plätze, machte mich aufmerksam auf irgend eine Fernsicht, die flüchtig zwischen den Häuserlücken hindurchblitzte oder über den tieferliegenden Stadttheilen sich erhob, und späterhin, als die Mauern schon hinter uns lagen, erzählte er mir politische und unpolitische Geschichten und Geschichtchen von den Besitzern der üppig grünenden Gärten, die sich zu beiden Seiten der staubigen Straße bergauf und nieder dehnten.

Er benahm sich so liebenswürdig, so freundlich gesprächselig, wie ich es hinter dem rauh erscheinenden, großmächtigen Menschen in dem schreiend geschmacklosen Aufzuge gar nicht gesucht hätte. Und trotzdem vermochte ich ihm gegenüber kein warmes Wort, keinen herzlichen Ton zu finden – sah ich in ihm doch stets nur den vom Schicksal mir gesetzten Feind meines Glückes und meiner Liebeshoffnung.

Wenn ich überhaupt sprach, wandte ich mich fast immer nur an die kleine Susetta. Ich hatte dieses lebendige Miniaturbild der Mutter vom ersten Blick an in mein Herz geschlossen, und da es Kinder gar bald heraus haben, wer ihnen gut ist – meine schmeichelnden Worte, die in meinem Innern freilich zur Hälfte an eine andere Adresse gerichtet waren, thaten auch das ihrige – so wurden wir beide noch während dieser Fahrt die traulichsten Freunde. Signor Ottavio zeigte späterhin oft Anwandlungen väterlicher Eifersucht gegenüber der Zärtlichkeit, mit welcher Susetta an ihrem zio Guglielmo – so hatte sie mich getauft – an ihrem Onkel Wilhelm hing.

Als der Wagen nach zweistündiger Fahrt wieder vor dem Hotel Missiri hielt, hatte ich kaum zwanzig Worte mit Rachele gesprochen. Es berührte mich seltsam, daß sie mir zum Abschied nicht mehr die Hand reichte; sie nickte mir nur mit einem halben Lächeln zu, während sie Susetta auf den freigewordenen Platz an ihrer Seite hob.

Signor Ottavio wünschte mir einen erquickenden Schlaf – vielleicht, weil er selbst gegen Ende der Fahrt ein wenig schläfrig geworden war – und Susetta warf mir unter fröhlichen Abschiedsgrüßen schallende Kußhändchen nach.

Unter dem Thor blieb ich noch stehen und lauschte dem Rollen des Wagens, bis es in der Ferne verklang.

Droben in meinem Zimmer warf ich mich auf den Divan und grub, Racheles Bildnis an die Lippen pressend, mein heißes Gesicht in die Polster.

Anderen Tags vollführte ich den Umzug nach meinem neuen Quartier. Ich hatte mir keine besondere Vorstellung von Signor Leones »prächtigen« Zimmern gemacht, konnte mich also auch nicht enttäuscht fühlen – es waren zwei Stuben, in denen sich's zur Not wohnen ließ.

Ich will dir, um mich späterhin nicht wieder unterbrechen zu müssen, gleich das ganze Haus und seine Insassen schildern, wie ich das alles im Laufe der folgenden Tage kennen lernte.

Wie die meisten Häuser in Pera, das auf Art italienischer Kleinstädte zugeschnitten ist, war auch Signor Leones Haus schmal und hoch gebaut. Jedes Stockwerk umfaßte außer dem Treppenabsatz und einem kleinen dunklen Vorraum nur zwei Zimmer. Im Parterre lag die Küche und die Magdstube. Eine steile, in ihrer Breite gerade noch für eine stark beleibte Person genügende Wendeltreppe führte von hier bis zum flachen Dach empor. Im ersten Stockwerke befanden sich meine beiden Zimmer. Im Salon – Signor Leone hatte wirklich den Mut dieser Bezeichnung – lag an der thürlosen Längenwand eine Matratze auf der Erde, die ein darüber gebreiteter persischer Teppich und ein roter, quastenbesetzter Rundpolster zum Divan erhoben. Am Pfeiler zwischen den beiden Fenstern stand ein altertümlicher Tisch mit zwei wackeligen Stühlen. An der zweiten Längenwand, deren Mitte von der Schlafzimmerthüre durchbrochen war, stand auf der einen Seite eine großmächtige Kommode mit plumpen Broncehenkeln an den Schubfächern, auf der anderen Seite ein leeres Bücherregal, dessen oberstes Brett ein paar geschmacklose Nippes trug. Das war die ganze Einrichtung dieses »Salons« – ja, daß ich nicht vergesse, vor dem Divan stand noch eines jener kleinen, mit Perlmutterrauten ausgelegten, türkischen Rauchtischchen. Ebenso primitiv war der Schmuck der Wände: zwei abscheuliche Farbendrucke nach Rafaelschen Madonnen.

In dem einfenstrigen Schlafzimmer standen ein Kleiderschrank, ein hölzernes Gestell für das Waschbecken und ein eisernes, mit Wolldecken überbreitetes Bett. Über diesem Bette hing an der getünchten, von Mörtelsprüngen durchzogenen Wand ein aus Holz geschnitztes Hochrelief, das eine Kreuzigung Christi darstellte. Nach dem eingetrockneten Staube in seinen tieferen Fugen und nach den zahllosen Wurmstichen zu schließen, mußte das Ding uralt sein, doch war es ohne irgend welchen künstlerischen Wert. Die Figuren waren von einer grauenhaften Proportionswidrigkeit, und ihre Mienen zeigten einen so entsetzlich leidenden Ausdruck, daß man unter der Reflexwirkung dieses Anblickes unwillkürlich das Gesicht verzerren mußte. Dazu war das Bild von früheren Heiligenfesten her mit vertrockneten Blumen aller Art geschmückt, die den Figuren zwischen den Beinen, in den Armen und hinter den Köpfen steckten. Wenn ich mich des Nachts auf meinem Bette rührte, so zitterten diese Zweige und streuten von ihren welken Blättern und Stacheln über mein Lager – in der Folge mußt ich mir dann auch noch gefallen lassen, daß vor dem Bilde an gewissen Kirchenfesten durch Tag und Nacht ein ranziges, übelriechendes Öl gebrannt wurde.

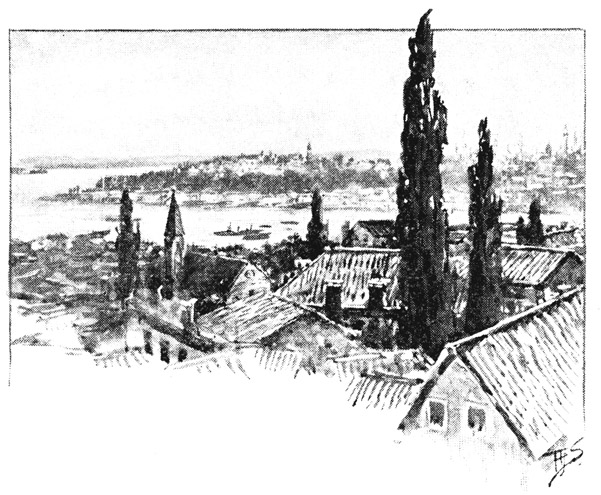

Köstlich aber war die Aussicht, welche mit ihrer blühenden Schönheit durch die Fenster hereinlachte. Gleich über die Straße hinüber sah ich in einen herrlichen Garten, aus dessen üppigem, von bunten Blumen untermischtem Gesträuch die blaugrünen Cypressen schlank emporstachen. In der Tiefe des Gartens stand ein freundliches Haus, das wohl ehemals von Türken bewohnt war – wenigstens schloß ich dies aus den dichten Holzgittern, die jeden Einblick in die Fenster verwehrten, und aus den halbzerfallenen Grabsteinen, die unter Blumenbüschen und Cypressen hervorlugten. Über das Dach dieses Hauses hinweg schweifte das Auge in die flimmernde Pracht des goldenen Hornes, über das leuchtende, von aberhundert Segelschwänen durchzogene Meer und vorüber am Leanderthurme nach dem weißglänzenden Skutari.

Diese Aussicht mußte ich freilich theuer genug bezahlen, denn Signor Leone stellte, »mir zuliebe«, wie er sich ausdrückte, einen so unverschämten Mietpreis, daß ich mir dafür im Hotel Missiri zwei Prunkzimmer des ersten Stockes hätte halten können. Ich war aber nun einmal da – und so blieb ich. Dabei dacht' ich wohl auch an Rachele.

Im zweiten Stockwerk des Hauses lag das Speisezimmer der Familie, sowie die Schlafstube der beiden Mädchen; und im obersten Stocke hauste Signor Leone mit seiner »alten dicken Giuditta«, der ich noch in der ersten Stunde meines Einzuges vorgestellt wurde. Während ich mit ihr plauderte, besann ich mich immer, an wen mich diese umfangreiche, supernaive und borniert kokette Dame doch so lebhaft erinnern mochte – und ich kam dieser Ähnlichkeit auch richtig auf die Spur. Wie ein Original seinem wohlgetroffenen Porträt, so glich Madame Scarpa jener Signora Latizia in Heinrich Heines »Bäder von Lucca«, jener »fünfzigjährigen jungen Rose« mit dem »roten Meere« zwischen den fleischigen Armen. Freilich fand ich Signora Giuditta etwas mehr bekleidet, als uns von der Geliebten Christoforo di Gumpelinos berichtet wird – aber der graulich weiße Schlafrock, den sie trug, war immerhin bis zu unappetitlicher Tiefe ausgeschnitten. Auch schien sie unter diesem Schlafrock keinen weiteren Faden mehr am Leibe zu tragen, denn als sie einmal, um mir ein Album mit den Photographien ihrer beiden Töchter herbeizuholen, am hellen Fenster vorüberschritt, zeigte sich an der unteren Hälfte des dünnen Gewandes eine recht verfängliche Silhouette.

Die beiden Mädchen, die ich zuerst durch Vermittlung der lobpreisenden Mutter aus ihren Photographien kennen lernte, waren zur Stunde meines Einzuges außer Hause. Aber am Abend noch, als sie zurückkehrten, wurde ich mit einer mich etwas frappierenden Eilfertigkeit in das Speisezimmer gerufen, um ihre persönliche Bekanntschaft zu machen. Es waren zwei bildhübsche, schwarzhaarige und schwarzäugige Dinger von achtzehn und sechzehn Jahren, gleich Puppen ausstaffiert mit bunten Bändern und behängt mit allerlei Tand und falschem Schmucke. Viola hieß die ältere, die jüngere Michelina.

Ich hatte mich von Mutter und Töchtern überreden lassen, an diesem ersten Abend das Souper mit ihnen einzunehmen – und als ich dann zwischen den beiden Mädchen hinter dem niederen Tische auf dem Divan saß, that es eine der andern an ermunternder Liebenswürdigkeit zuvor. Während aber Viola mehr die Schmachtende und Sensible spielte, fuhr Michelina mit schäkernder Ausgelassenheit auf ihrem Sitze hin und her, und sie sprach zu mir nicht nur mit den lüstern aufgeworfenen Lippen, sondern auch mit Ellbogen, Knieen und Füßen.

In der Folge wurden mir die beiden Mädchen bis zur Widerlichkeit lästig – konnt' ich doch keine Stunde zu Hause über meinen Schreibereien sitzen, ohne daß eines von ihnen unter dem nichtigsten Vorwand in mein Zimmer trat. Einmal sogar in der Nacht – wenn ich nicht irre, war es die Nacht vor dem Fronleichnamsfeste – öffnete sich leise die Thüre meines Schlafzimmers, und Michelina trat ein, in einem recht familiären Aufzuge – um nachzusehen, ob das Öllämpchen vor dem Christusbilde, das am Abend zu Ehren des heiligen Festes entzündet worden war, nicht etwa erlöscht wäre. Ich glaube, ich bin damals etwas grob gegen den Fratzen geworden.

Nun darf ich aber einer letzten Mitbewohnerin des Hauses nicht vergessen, die sich unter all meinen neuen Dachgenossen allein meiner Sympathie zu erfreuen hatte. Es war das Signor Leones alte Magd, eine Griechin Namens Paraskeva. Ihr äußerer Anblick war freilich nicht besonders vertrauenerweckend, denn man durfte sie, ohne ungerecht zu werden, als einen Ausbund von Häßlichkeit bezeichnen. Und doch war ihr Äußeres weniger abschreckend als komisch. Mit diesem runzelndurchfurchten, schlitzäugigen und ebermäuligen Gesichte kontrastierte gar seltsam ihr mädchenhafter, halb koketter Aufzug, hauptsächlich das buntschillernde Seidentuch, das sie, nach Art der griechischen Mägde in Konstantinopel, mit den grauen Zöpfen verflochten um den Kopf gewunden trug, und dessen silbergestickte Enden ihr über das linke Ohr auf die Schulter baumelten.

Ich hatte anfangs schwere Mühe, mich Paraskeva verständlich zu machen oder sie selbst zu verstehen, denn ihre Sprache war ein kunterbuntes Mischmasch von Neugriechisch, Türkisch und Italienisch. Dabei trug sie, mochte sie mir nun die Familienchronik ihrer Herrschaft ausplaudern oder die alltäglichsten Dinge mit unermüdlicher Redseligkeit vorschwatzen, alles, was sie sagte, mit einer eigentümlich geheimnisvollen Wichtigkeit vor, wobei sie nach jedem zehnten Wort ihr stereotypes Kyrie! Kyrie! (Herr! Herr!) dazwischen warf.

Paraskeva war mir am Morgen des zweiten Tages, den ich unter Signor Leones Dach verlebte, behilflich gewesen, meine Koffer zu entleeren. Da kam denn neben all dem Nötigen manch Unnötiges zum Vorschein: Medaillons, gestickte Täschchen, monogrammierte Etuis und andere zärtliche Angedenken, die eine momentane Laune oder eine nur halb überwundene Pietät mich mit auf die Reise hatte nehmen lassen. Nun aber war durch die Gedanken an Rachele meine Gefühlswärme für all diese Dinge tief unter Null gesetzt worden, und da ich sie nicht geradewegs zum Fenster hinauswerfen wollte, packte ich den ganzen Kram zusammen und beglückte damit die alte Paraskeva. Nur mit einem kleinen, zierlich eingelegten Revolver, der ebenfalls unter diese »süßen« Geschenke zählte, machte ich eine Ausnahme. Das Abenteuer in der Dschambassokak hatte mich überzeugt, wie in Konstantinopel unter Umständen eine kleine, handliche Waffe gar nützlich und ersprießlich sein könnte – ich behielt also das Ding; Paraskeva zerfloß ohnedies schon in Dank und Entzücken.

Von dieser Stunde an waren mir ihr Wohlwollen und ihre anhängliche Treue zugeschworen; sie wäre für mich durch Wasser und Feuer gegangen. Wenn ich so etwas nun auch nicht von ihr verlangte, so suchte ich doch ihr Vertrauen so weit zu nützen, um über die Familienverhältnisse der beiden Scarpa, besser gesagt über Rachele zu erfahren, was hierüber von Paraskeva eben zu erfahren war. Freilich mußte ich bei all dem, was ich wissen wollte, auch all das in Kauf nehmen, was sie mir sagen wollte; denn immer und immer wieder kam sie von den Geschicken der beiden Brüder auf die Chronik ihres eigenen Hauses zu reden – und wenn sie mir davon erzählte, tauchte das ganze ewige Lied des blinden Homers vor meinen Augen auf. Achilles, Agamemnon, Hektor, Ajax, Menelaus, Nestor – das waren so die Namen, welche Paraskevas Brüder, Oheime und Vettern zu führen beliebten, wenngleich ihr Stiefbruder Ajax, der eine Hausknechtstelle im Hotel Missiri bekleidete, noch derjenige war, der unter ihnen allen die höchste gesellschaftliche Rangstufe einnahm.

Was ich nun von Paraskeva über die Brüder Scarpa erfuhr, durch Fragen und Fragen in Tagen und Wochen, will ich dir, bevor ich in meiner eigentlichen Geschichte weiterfahre, in kurzem Zusammenhange berichten, da ja so manches in dem Schicksal dieser beiden für das Verständnis alles Folgenden notwendig sein dürfte.

Ottavio und Leone waren Zwillingsbrüder, die Söhne eines wenig bemittelten Korallenhändlers in Maltas Hauptstadt La Valetta. Nach dem Tode des Vaters – die Mutter war wenige Wochen nach der Geburt der Zwillinge gestorben – führten die herangewachsenen Brüder einige Jahre das ererbte Geschäft gemeinsam weiter, bis Leones Verheiratung die Ursache immerwährender Zwistigkeiten wurde. Ottavio, der nie ruhenden Reibereien müde, überließ endlich seinem eigennützigen Bruder Haus und Geschäft und ging nach Konstantinopel, um dort für sich allein das Glück zu versuchen. Und das Glück war ihm günstig. Er hatte auf der Basis seiner mäßigen Mittel einen Handel mit Schmucksachen begonnen, dessen Gewinn ihm freilich zu anfangs nur knapp das Leben fristete. Da wurden ihm eines Tages von einem Unbekannten Juwelen zum Kaufe angeboten, deren Wert sein ganzes Vermögen wohl um das Hundertfache überstieg. Ottavio schöpfte wegen der Provenienz dieser Edelsteine Verdacht, und dieser Verdacht führte zur Entdeckung eines im Hause eines türkischen Großen verübten Juwelendiebstahls. So war er plötzlich populär geworden, die Glorie der Ehrlichkeit, mit der ihn dieser Vorfall umwoben, hatte ihm Kredit und Protektion verschafft, und diese zwei schönen Dinge wußte Ottavio in so kluger Weise für sich zu nützen, daß er in kurzer Zeit nicht nur viele vornehme und reiche Privatleute zu seinen Kunden zählte, sondern auch mit einträglichen Juwelenlieferungen für das Serail betraut wurde. Nun aber ließ er es bei der Einseitigkeit des zuerst begonnenen Geschäftes nicht bewenden. Er hatte einmal das Glück an seiner Seite, und was er auch beginnen mochte, geriet ihm mehr als nach Wunsch. Er warf sich in ausgedehntem Sinne auf das »Liefern« – lieferte neben seinen Juwelen auch Stoffe, Teppiche, Möbel, schließlich Nahrungsmittel und hundert andere Dinge, er wurde Regierungs- und Armeelieferant – und dabei ein reicher Mann.

Du lächelst ein wenig ungläubig? Ja, ja – Signor Ottavio Scarpa war einer von den wenigen Sterblichen, die bei Geschäften mit der türkischen Regierung ein Erkleckliches profitierten. Ob er deshalb klüger war als die anderen, das will ich nicht behaupten – er war eben glücklicher. Freilich, Glück haben, das ist ja am Ende die Potenz der Klugheit.

Diese Wendung zum Guten, welche Ottavios Verhältnisse in Konstantinopel genommen hatten, blieb natürlich seinem Bruder Leone kein Geheimnis. Da kam nun alle paar Wochen aus La Valetta ein jammervoller Bettelbrief – da drüben in Malta schien die Handelslage plötzlich eine ganz entsetzliche geworden zu sein, denn mit jedem Vierteljahre stand die Firma Leone Scarpa aufs neue vor dem Ruin, wobei natürlich immer der liebe Bruder Ottavio den rettenden Engel abgeben mußte. Und dieser Bruder war gutmütig genug, zu geben und immer wieder zu geben – er hatte ja hundertmal mehr, als er für sich allein bedurfte. Schließlich aber fand sich auch für Ottavio ein Grund, der es ihm wünschenswert erscheinen ließ, einen brüderlichen Blutegel von sich abzustreifen. So sandte er denn eines Tages eine größere Summe Geldes an Leone mit dem Bemerken, daß es nun ein für allemal zu Ende wäre mit der so oft in Anspruch genommenen Hilfe. Solang er noch für sich allein in der Welt gestanden, hätte er von seinem Überflusse gerne dem Bruder ein anständiges Theil zukommen lassen, nun aber müsse er mit etwas mehr Bedacht sein Erworbenes zusammenhalten, da der größte Reichtum noch zu armselig wäre, um der jungen Frau, die er in wenigen Wochen heimzuführen gedenke, das Leben so schön und angenehm zu machen, als sie es verdiente.

Zwei Monate später kehrte Ottavio mit Rachele von seiner Hochzeitsreise aus Italien zurück – und da war er nicht wenig überrascht, in seinem Hause einen fünfköpfigen Besuch vorzufinden: Leone, Giuditta, Viola, Michelina und Paraskeva.

Lachend berichtete Leone seinem Bruder, daß er, wollte er nicht ganz an den Bettelstab kommen, wohl oder übel sein Geschäft hätte verkaufen müssen, und so wolle auch er nun sein Glück in Konstantinopel versuchen, wobei es ihm sicher nicht fehlen könne, wenn ihm nur Ottavio für den Anfang mit Geld und gutem Rat ein wenig an die Hand ginge. Ein paar tausend Piaster, das wäre ja für den Millionenbruder eine Kleinigkeit, und verhungern könne er schließlich seine nächsten Verwandten doch auch nicht lassen.

Das fand nun aber selbst der gutmütige Ottavio ein wenig zu stark, und es setzte zwischen den beiden Brüdern einen heftigen Auftritt, an dem sich die edle Signora Giuditta und ihre holdseligen Töchter mit Jammer und Wehgeschrei betheiligten. Wenn Ottavio dennoch zu diesem bösen Spiel eine gute Miene machte, so war nur die liebenswürdige Intervention Racheles die Ursache, da sich's die junge Frau wohl nicht ins Gesicht sagen lassen wollte, daß ihr Eintritt in die Familie das Herz des Bruders für die Not seiner Anverwandten verschlossen hätte – wenngleich ich beifügen muß, daß es mit dieser »Not« nicht so weit her sein konnte, denn aus Äußerungen der alten Paraskeva mußte ich entnehmen, daß Signor Leone gar nicht so mittellos nach Konstantinopel gekommen war, sich vielmehr aus den Hilfsgeldern des guten Ottavio ein hübsches Sümmchen zusammengescharrt hatte, das aber freilich bei der Lebsucht dieser Leute nicht lange anhalten mochte.

Kurz und gut, Ottavio schenkte seinem Bruder jenes Haus, das ich dir oben beschrieben, und verschaffte ihm bei der Hafenbehörde eine Aufseherstelle, die sich allerdings weniger durch das bescheidene Gehalt einträglich für Leone erwies, als durch die Art und Weise, wie er seine Stellung zu seinem und auswärtiger Kaufleute Nutzen für die Vermittlung erlaubter und unerlaubter Zollermäßigungen gebrauchte, oder richtiger: mißbrauchte.

Aber wenn auch für Leone die Erwerbsquellen so reichlich geflossen wären, wie die biblischen Milchströme Kanaans, er hätte es dennoch nie zu geordneten Vermögensverhältnissen gebracht. Bei jedem Vergnügen, bei jeder Festlichkeit mußte er mit seinen beiden »Käfern« vornedran sein, und wenn die »alte, dicke Giuditta« bei solchen Gelegenheiten durch ihre schwerfälligen Proportionen an die Stube gefesselt blieb, so entschädigte sie sich dafür mit der Befriedigung einer durch ihre Ausdauer geradezu bestaunenswerten Gefräßigkeit. Vom Morgen bis in die Nacht stand ein Korb mit Backwerk und Leckereien auf Madamas Tisch, und ihre Mittagstafel drückten die ausgesuchtesten Speisen und die feinsten Weine. Da bei einer solchen Lebensweise der Familie überdies noch Signor Leone nur jenen Verdienst liebte, der ihm Geld ohne Mühe einbrachte, so mochte die Geldklemme, in der er sich immer und ewig befand, ganz natürlich erscheinen.

Wenn nun auch in solchen Fällen Ottavios Reichtum immer noch die Hilfsquelle blieb, so war Leone doch klug genug, sich selten mehr direkt an seinen Bruder zu wenden, sondern immer durch eines seiner Mädchen Rachele um ihre Fürbitte ansprechen zu lassen, was denn auch zumeist vom besten Erfolge war.

So lagen in der Familie Scarpa die Verhältnisse zu jener Zeit, da ich als Mietsmann unter Signor Leones Dach einzog. Daß auch meine Gutmütigkeit, nachdem ich mich nur erst ein bißchen eingewohnt hatte, von diesem immer geldbedürftigen Herrn auf manche harte Probe gestellt wurde, magst du dir denken. Anfangs ließ ich mir das, soweit es meine Verhältnisse gestatteten, auch gefallen. Als aber diese Pumpversuche immer häufiger wurden und immer gefährlichere Dimensionen annahmen, wurde ich doch etwas zurückhaltender, umsomehr, als ich durch Paraskeva erfahren hatte, daß mein Vorgänger in der Miete, jener »feine Herr Graf«, den mir Signor Leone vor jeder neuen Anleihe als das Muster eines gefälligen Gentlemans zu rühmen pflegte, nach einer unvorsichtigen Liebesaffaire mit der älteren Tochter von dem nachsichtigen Vater in des Wortes verwegenster Bedeutung zum Hause hinaus gepumpt worden war. Ich suchte also zwischen Geben und Versagen in einer Weise die Mitte zu halten, die mir meinen sauberen Hausherrn nicht direkt zum Widersacher machen konnte – und wenn auch hiebei noch mein Etat erheblich belastet wurde – du mein Gott – was hätt ich am Ende für die Gunst, in Racheles Nähe atmen zu dürfen, nicht alles hingenommen oder hingegeben.

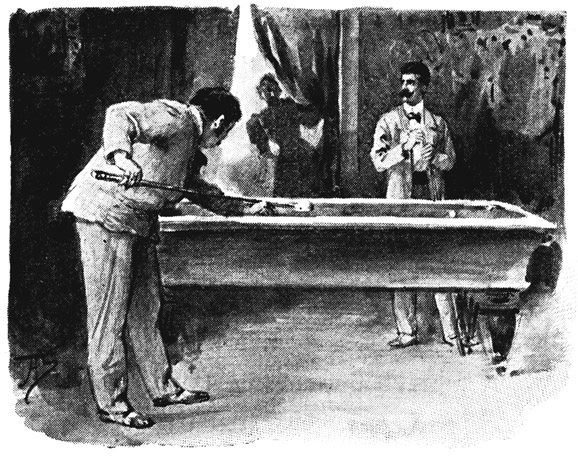

Freilich hatte ich in der ersten Zeit wenig Gelegenheit, Rachele zu sehen; späterhin aber verging kein Tag, ohne daß ich lange Stunden an ihrer Seite verbrachte. Und Signor Ottavio war es selbst, der diesen häufigen Verkehr vermittelte. Ich habe gewiß niemals das Geringste gethan, um diesen Mann mir freundlich zu stimmen, da ich ihn ja um meiner Liebe willen hassen mußte, und dennoch faßte er für mich eine Art von Freundschaft, die man eigentlich eine innige Zuneigung nennen durfte. Auf der Börse, am Hafen, oder wo uns sonst der Zufall in den ersten Tagen zusammenführte, rief er mir stets mit seiner mächtigen Stimme über alle Leute hinweg einen fröhlichen Gruß zu, schlang dann meinen Arm in den seinen und gab mir lachend und plaudernd das Geleit auf meinen Spaziergängen und Pflichtwegen. Ich glaube kaum, daß ich meine damalige geschäftliche Mission so prompt und erfolgreich hätte ausführen können, wenn Signor Ottavio mir hiebei nicht mit Rat und That so liebenswürdig an die Hand gegangen wäre. Der ganze Dank, den er dafür von mir begehrte, war, daß ich ab und zu eine Partie Billard oder Bezique mit ihm spielen mußte.

So führte er mich wieder einmal nach Schluß der Mittagbörse in das Kaffeehaus, das wir die Zeit über fast täglich besucht hatten. Ottavio mußte auf der Börse oder sonst in seinen Geschäften Ärger gehabt haben, denn er war in einer recht unrosigen Stimmung, welche er nun den Kellner, der uns bediente, bitter fühlen ließ. Was man ihm brachte, fand er schlecht und ungenießbar; und als wir am Billard standen, spielte er ungeschickt, schalt mit lauter Stimme auf das staubige Tuch wie auf die miserablen Queues – und da ihn am Ende nach verlorener Partie der Kellner noch mit unvorsichtiger Unverschämtheit in der Rechnung übernahm, stieg ihm der Zorn dunkelrot ins Gesicht, weiß quollen seine Augen aus den Höhlen, und mit einem greulichen Fluche warf er dem Burschen eine Handvoll Geld an den Kopf. Ich fürchtete noch weitere Thätlichkeiten und sprang zwischen die beiden – da aber stützte sich Ottavio mit zitternden Armen auf die Brüstung des Billards, und mit erblaßten Lippen und heiserer Stimme rief er nach Wasser. Ich selbst holte ihm das Verlangte herbei, und als er das Glas mit langen gierigen Zügen geleert hatte, zog ich ihn am Arme mit mir fort, da auch schon die Gäste des Lokales anfingen, mit lauten Worten gegen ihn Partei zu nehmen.

Auf der Straße angelangt, lehnte sich Ottavio gegen die Mauer, und schweratmend trocknete er sich mit dem Taschentuche das Gesicht.

»Ich soll mich nicht ärgern! Ich soll mich nicht aufregen!« stieß er zwischen den schmalen Lippen hervor. »Der Doktor sagt's immer … und meine Natur erleidet's auch nicht. Da mein' ich immer, das Blut sprengt mir den Schädel, und im Halse würgt's und drückt's mich … aber nun hab ich es satt!« Er setzte den Hut zurecht und schlug, in meinen Arm sich hängend, die Richtung nach seinem Hause ein. »Ich bin ein Dummkopf, daß ich mich immerzu noch schinde und plage. Als ob ich nicht längst genug hätte, um ohne Ärger und Sorgen ein behagliches Leben zu führen. Jetzt aber sei's geschworen … prügeln will ich mich lassen, wenn ich zeitlebens noch um einen halben Piaster Geschäfte mache. Wo ich noch beteiligt bin, da wird abgewickelt … und dann fertig!«

Er erzählte mir nun auch von der ersten Veranlassung seines heutigen Ärgers. Bei einem großen Lieferungsgeschäfte hatte ihn ein Zwischenhändler im Stich gelassen, und nun konnte er den festgesetzten Termin nicht einhalten und verlor durch die Konventionalstrafe den ganzen Nutzen seiner Mühe.

»Und wenn ich mich über solch eine Geschichte ärgere,« sagte er, »so weiß ich anfangs meinen Unmut wohl so halb und halb niederzuzwingen. In mir drinnen wurmt es aber fort, bis es schließlich bei der unschuldigsten Gelegenheit und am unpassendsten Orte herauskommt. Ich hab mir aber immer schon gedacht, weshalb wir denn eigentlich ins Kaffeehaus laufen müssen, um unsere Partie zu spielen. Wir können das bei mir zu Hause viel behaglicher und gemütlicher haben, wenn wir uns auf die Karten beschränken wollen … und wenn nicht, so laß ich mir eben ein Billard ins Haus stellen. Platz dafür hab ich. Rachele wird sich freuen, wenn sie nicht immer alleine sitzen muß. Und daß wir gleich den Anfang machen … kommen Sie mit herauf zu Tisch und stärken Sie sich auf den Schreck hin, den Sie da mit mir gehabt haben.«

Von diesem Tag an war ich allabendlicher Gast in Ottavio Scarpas Haus. Er hatte in der That eines seiner Gemächer zu einem Billardzimmer umgewandelt – und wenn ich zur festgesetzten Stunde die Dschambassokak einhergewandert kam, lag er immer schon breit im Fenster und schalt dann, bis mir unten die Thüre geöffnet wurde, mit lachenden Worten über mein langes Ausbleiben zu mir hernieder. Droben erwartete er mich im Vorzimmer und zog mich plaudernd zum Billard, kaum daß er mir Zeit ließ, Rachele zu begrüßen und mit einem Worte nach ihrem Befinden zu fragen. Da spielten wir nun eine Partie um die andere, bis Rachele, welche während des Spieles das Zimmer niemals betrat, die Thüre öffnete und uns zum Abendimbiß rief. Mit Ausnahme weniger Abende, an denen die Witterung es verbot, war der Tisch auf der steinernen Veranda gedeckt, die sich an der Rückseite des Hauses vom ersten Stockwerk in den herrlichen, leicht bergabwärts fallenden Garten hinausbaute. Es war das ein Plätzchen zum Entzücken! Von der Wand aus und vorne von schlanken Holzsäulen getragen, waren zum Schutze gegen die Sonne buntfarbige Teppiche gespannt. Das ganze Geländer der Veranda war durchflochten und überwuchert von blühenden Rosengewinden, die sich an den Teppichpfeilern emporrankten, ohne deshalb die unbeschreibliche, goldflimmernde Fernsicht zu schädigen. Wenn die Sonne sank und vom blauschillernden Meer einher der laue Abendwind gezogen kam, erfüllt mit süßen, betäubenden Düften, dann rauschten die dunklen Bäume ein so seltsames Lied, und gleich farbigen Wolken wogten die Teppiche zu unseren Häupten.

Da saßen wir nun immer – Ottavio, Rachele, die kleine Susetta und ich armer, liebeskranker Bursche – bis spät in die Nacht hinein; und daß der Zauber einer Natur, wie sie uns hier umgab, auf mein Herz, meine Sinne und mein Empfinden nicht besänftigend und beruhigend wirkte, das magst du dir denken. Mitten im gleichgültigsten Geplauder war mir oft zu Mut, als müsse ich jählings aufspringen und unbekümmert um alle Folgen das schöne, geliebte Weib in meine Arme reißen. Aber zwischen all dies Sehnen und Begehren mischten sich wieder die quälendsten Selbstvorwürfe – und ich gab mir die schlimmsten Namen, daß ich es über mich vermochte, einem Manne, der mir nur Freundschaft und Wohlwollen erwies, an der Seite zu sitzen, im Herzen das brennende und sündhafte Verlangen nach seinem Weibe. Wenn solche Gedanken mich überkamen, litt es mich nicht mehr im Kreise dieser Menschen, und da nahm ich oft so raschen Abschied, daß Ottavio mich verwundert und kopfschüttelnd anblickte. Lange Stunden durchwanderte ich dann noch in der lauen Sommernacht die Straßen Peras und versuchte meinem Herzen Entsagung und Ruhe einzupredigen. Ich weiß nicht, ob ich mir damals schon eingestanden habe, inwieweit zu solchen Ernüchterungsversuchen auch der Umstand Veranlassung gab, daß ich nach Racheles Benehmen meine Liebe als eine völlig hoffnungslose betrachten mußte.

Sie war in ihrer Art und Weise stets dieselbe, die immer gleich fröhliche und freundliche Wirtin. Mich schien sie zu schätzen und zu achten, wie eine Frau eben den Freund ihres Mannes schätzt, und wenn sich ihr Empfinden für mich vielleicht noch um ein Weniges darüber erhob, so hielt ich dieses Mehr nur für jenes unbestimmte Gefühl, das wir gewöhnlich einem uns sonst fernestehenden Menschen zu widmen pflegen, dem ein zufälliger Dienst uns verbindlich machte. Ich weiß mich auch nicht zu erinnern, daß Rachele, wenn ich mich in später Stunde verabschiedete, nur ein einzigesmal mit einem einzigen Worte an das Wiederkommen gemahnt hätte, während mir's Ottavio jedesmal mit hundert Worten auf die Seele band, anderen Tages eher früher als später zu erscheinen.

Manchmal nur, wenn wir so zusammensaßen und ich bei Ottavios Geplauder achtlos seiner Worte und ganz beschäftigt mit meinem Herzen vor mich niederstarrte, um dann jählings aus meinen Träumen aufzufahren, sah ich Racheles dunkle Augen mit einem seltsam forschenden Ausdruck auf mich gerichtet – und wenn sich da unsere Blicke trafen, umspielte ein feines Lächeln ihre Lippen, während sie mich nach irgend etwas fragte, das gerade im Bereich des Gespräches lag. Stets aber trieb mir dieses Lächeln das Blut in die Wangen. Man hört oft sagen, daß Frauen mit scharfem und hellsehendem Blick in ein Herz zu schauen vermögen, das ihnen zugehört – und das mußte ich immer denken, wenn ich auf Racheles Lippen dieses Lächeln sah, aus dem ich zu gleichen Theilen Mitleid und Spott zu lesen vermeinte. Diese Vermutung machte mich unsicher und befangen, und um in solcher Stimmung Racheles forschendem Blick zu entgehen, schlug ich Ottavio eine Partie Bezique vor, oder ich sprang mit der kleinen Susetta, die Abend für Abend an meiner Seite und oft lange Stunden auf meinen Knieen saß, in den Garten hinunter, wo ich mich dann mit dem Kinde wie ein Knabe zwischen den Büschen und Bäumen umhertollte. Dabei geschah es wohl auch, daß Susetta, wenn sie mich nicht haschen konnte, ihre »süße Mamma« zu Hilfe rief – und Rachele, den Ruf der Kleinen mit einem Schmeichelwort erwidernd, eilte über die Stufen der Veranda nieder und verfolgte mich auf den weißbesandeten Wegen des Gartens, während das Kind jubelnd und jauchzend vor Freude in die Hände klatschte. Droben aber lehnte sich Ottavio über das Geländer, bald Rachele mit fröhlichen Worten zu raschem Laufe anfeuernd, bald mir wieder zurufend, ich solle mich nicht allzuleicht fangen lassen. Da wurde, was erst dem Kinde zulieb begonnen war, uns selbst zum ergötzlichen Spiel – und ich nahm nun wirklich all meine Gewandtheit zusammen, um den hurtigen Füßchen Racheles zu entrinnen, die mit klingendem Lachen und flatterndem Gewand über den weichen Pfad dahinflog, oft mitten durch die Blumen ihren Weg kürzend, bis es ihr endlich gelang, mit leichtem Schlag meine Schulter zu erreichen. Wenn wir dann mit geröteten Wangen und pochendem Herzen, das Kind in unserer Mitte führend, zur Veranda emporgestiegen kamen, rückte uns Ottavio die Stühle zurecht oder holte jedem von uns einen Fächer herbei, während Susetta mir in kindlichem Stolze vorhielt, um wie viel besser ihre süße Mamma laufen könne als ihr ungeschickter zio Guglielmo.

Aber seltsam – gerade nach solch fröhlichen Stunden konnte ich manchmal gewahren, daß Rachele mitten im muntersten Geplauder verstummte, ernst wurde und sinnend in sich versank. Wenn ich in solchen Augenblicken irgend eine Frage an sie richtete, ob sie sich ermüdet fühle, oder ob ihr die allzurasche Bewegung nachträgliches Unbehagen verursache – was konnte und durfte ich anderes fragen? – so schüttelte sie unwillig den Kopf und starrte mit umflorten Augen in die abenddunkle Ferne.

Du magst es immerhin Eitelkeit heißen, ich aber nenn' es Sehnsucht und Liebeshoffnung, was solch einem Gebahren gegenüber in mir die Vermutung wachrief, ob nicht am Ende dennoch meine Person die Ursache dieses jähen Wechsels in Racheles Stimmung wäre. Und wie mein Herz nun erst an diesem Gedanken hing, da kam ihm auch immer meine Erinnerung mit alledem zu Hilfe, was mein heißes Wünschen und Begehren zu Gunsten meiner Liebe deuten mochte. Ich dachte wieder jenes flüchtigen Kusses, den Rachele auf meinen verwundeten Arm gedrückt; ich sann dem Umstande nach, daß sie nie mehr mit einem Worte jenes Abenteuers Erwähnung that, das uns zusammengeführt hatte; ich griff an meine Brust, wo ich verborgen jene Kette trug, die sie mir ohne Wissen ihres Mannes gesandt, und die ich nur in einsamer Nacht vom Halse löste, um das Bild des geliebten Weibes zu küssen – – und wenn dann Racheles gute, fröhliche Laune ebenso plötzlich, wie sie geschwunden, wiederkehrte, wenn sie mir in munterer scherzbelebter Rede von ihrer Vaterstadt Florenz und ihrem ganzen schönen Heimatlande plauderte, dann hing ich mit so heißen Blicken an ihrem schönen Gesicht und sog ihr die Worte vom Munde, das Glück ihrer Nähe mit vollem Herzen genießend, bis ich in später Stunde heimwärts wanderte, verliebter denn je – um mich anderen Tages durch Racheles Ruhe und Sicherheit wieder enttäuscht und ernüchtert zu fühlen. Da kamen dann wieder die Stunden jener Zweifel und Selbstvorwürfe; da wollte ich wieder kämpfen und mich bezwingen; da setzte ich wieder meine Hoffnung auf die alles mildernde, alles heilende Zeit – und einmal sogar nahm ich mir auf dem Heimwege das heiligste Versprechen ab, Ottavios Haus nicht wieder zu betreten. Als ich aber andern Tags, eingedenk dieses Versprechens, in meiner Stube saß, kaum eine Stunde nach der Zeit, zu der ich allabendlich dem liebgewordenen Hause entgegenzuwandern pflegte, trat Ottavio bei mir ein. Seine Frage, ob ich denn krank wäre, konnte ich doch wohl nicht mit einem Ja beantworten, und so schob ich die Schuld des Versäumnisses auf dringende Korrespondenzen, deren Erledigung mich solange aufgehalten hätten. Lachend stülpte mir Ottavio den Hut aufs Haupt, und während er mich zur Thüre hinausschob, plauderte er mir vor, wie er, da ich doch sonst so pünktlich wäre und als höflicher junger Mann eine Abhaltung sicherlich mit ein paar Zeilen gemeldet haben würde, bei all dem vergeblichen Passen am Fenster schon das Schlimmste für mich gefürchtet hätte.

Aber ich merke, daß ich die eigentliche Geschichte, oder besser gesagt, den Bericht ihres korrekten Verlaufes recht sehr vernachlässige und allzuviel von Dingen, Umständen und Empfindungen rede, von denen ich nicht weiß, inwieweit sie dein Interesse erwecken. Doch mußt du mir das zugute halten – mein Herz ist zu bewegt, und die Erinnerung, nun einmal lebendig geworden, stürmt so mächtig auf mich ein, daß ich diese ganze vergangene Wahrheit noch einmal zu durchleben meine. Und wer noch allzu subjektiv in einer Geschichte steckt, wird immer ein schlechter Erzähler sein – das mußt du ja selbst am besten wissen.

Wo knüpf' ich nur wieder an? Ja – es war ungefähr in der dritten Woche nach jenem Vorfall im Kaffeehaus, als Signor Leone zu ungewöhnlich früher Morgenstunde in mein Schlafzimmer trat. Ich stand gerade vor dem Waschtisch und hatte im ersten Augenblicke nichts Eiligeres zu thun, als mit dem Handtuch meinen Hals zu decken, um Racheles Kette den Blicken Leones zu entziehen. Er mußte sie aber doch wohl gewahrt haben, denn ein breites Lächeln überzog seine dicken Lippen; vielleicht schien ihm nur diese Beobachtung dem gegenüber, was er auf dem Herzen hatte, allzu unwichtig, da er kein einziges Wort hierüber verlor.

»Na, also, haben Sie schon gehört, was mein schöner Herr Bruder für Geschichten macht!« stieß er mit grobem Unmut hervor. »Ich hab es ja immer gesagt, daß bei ihm unter den Haaren etwas nicht in Richtigkeit ist! Da haben wir jetzt den Beweis! Der Mensch ist reif für Kuratel und Irrenhaus.«

Mir waren an Signor Leone derartige Auslassungen brüderlicher Gesinnung nichts Neues, denn ich bekam sie meistens zu hören, wenn ihm ein Pumpversuch bei Ottavio nicht völlig nach Wunsch geraten war.

»Ich bin zwar ungemein neugierig, wodurch sich Ihr Bruder schon wieder in so vernunftwidriger Weise versündigt hat,« erwiderte ich, während ich Leone durch die Thür in das Wohnzimmer hinausdrängte, aber so neugierig bin ich trotz alledem nicht, daß ich mich auf die Kenntnis dieser neuen Sünde nicht wenigstens gedulden könnte, bis ich völlig angekleidet bin.«

»Ich glaube gar, es geniert Sie, daß ich Sie in solcher Verfassung getroffen habe? Hören Sie, ich werde Sie nächstens engagieren, meinen beiden Mädels Unterricht in der Schamhaftigkeit zu ertheilen.«

»Wenigstens könnten ihn alle beide recht gut brauchen,« brummte ich vor mich hin, während Signor Leone mit seinem wiehernden Lachen draußen auf und nieder schritt.

Eine Minute später trat ich unter die Thüre.

»Nun?«

»Nun … ja, nun! Nun hat es dieser Mensch mit seiner Verrücktheit so weit gebracht, daß die ganze Familie darunter zu leiden haben wird!« schrie mich Leone an. »Unglaublich! Denken Sie sich nur … die letzten Tage her hab ich da und dort erfahren, daß Ottavio all seine Geschäfte abwickle, sich aus all seinen Betheiligungen loslöse … kurz, daß es den Anschein habe, als ob er sich auf die faule Haut legen wolle. Was sagen Sie dazu? Aber ich weiß, ein arbeitsscheuer Faulpelz ist er von jeher gewesen, und wenn sich ihm das Glück in einer unbegreiflichen Laune nicht auf den Kopf gesetzt und ihm das Gold mit allen zwei Händen in die offenen Taschen gestopft hätte … der Mensch wäre verlungert und verhungert. Er aus sich selbst heraus hätt es seiner Lebtage zu nichts gebracht! O, nur ein paar Jahre wenn ich bei meinem Verstande dieses schuftige Glück gehabt hätte, dann könnt ich jetzt fragen: Was kostet die Welt? Ich kaufe sie! Daß aber ein Mensch, der schon einmal im Glück sitzt, die Dummheit so weit treiben kann, vor dem Goldregen die Taschen zu vernähen, das ist denn doch ein wenig zu stark, und es wird, um von mir gar nicht zu reden, schon ein ganz gewöhnlicher Menschenverstand so etwas nicht für glaubhaft halten wollen.«

»Ich weiß zwar nicht, ob Sie meinen Verstand über oder unter der menschengewöhnlichen Größe einschätzen,« erwiderte ich, »aber ich könnte … abgesehen von meiner Ansicht, daß Sie die Charakteristik Ihres Bruders recht unbrüderlich schwarz malen … wohl noch begreifen, daß sich ein Geschäftsmann nach einer an Ärger und Aufregung reichen Reihe von Jahren der Ruhe und dem sorgenfreien Genüsse seines Erworbenen entgegensehnt.«

Ein höhnisches Lachen schütterte von Leones Lippen. »Sie wollen mich doch wohl nicht meinen Bruder kennen lehren! Hahaha! Sehnsucht nach Ruhe? Der? Sehnsucht nach der Faullenzerei, sagen Sie! Dann treffen Sie halbwegs das Richtige! Und wenn Sie noch einen Hauptgrund dazu wissen wollen …« dabei schlug mein edler Hausherr mit einem greulichen Fluche die Faust auf den Tisch, »er hat seine Geschäfte aufgegeben, um mir sagen zu können, daß er nichts mehr verdiene, um einen Vorwand zu haben, seinen nächsten Verwandten vorzuenthalten, was er ihnen von rechtswegen schuldet … in dreifacher Verpflichtung: als Bruder, Schwager und Onkel!«

Ich hatte nur ein stummes Lächeln für die seltsame Logik dieses Egoisten.

»Wie! Sie glauben mir nicht, daß er so ist, mein Herr Bruder?« schrie Leone, der mein Lächeln wohl als ein Zeichen der Ungläubigkeit für seine Anschuldigungen aufgefaßt haben mußte. »Seien Sie versichert, ich bin kein grünes Bürschlein, das so in den Tag hineinredet, ohne zu wissen, was! Ich kann Belege bringen, Belege! Ich habe mich überzeugt, Signore, überzeugt! Oh, ich bin nicht der Mensch, der irgendjemanden auf das bloße Gerede der Leute hin einen Schuft nennt, und wenn das auch nur mein Bruder wäre! Wie man mir da und dort so gesagt hat: du, der Ottavio wickelt seine Geschäfte ab, er zieht sich von allem zurück, er nimmt keine Aufträge mehr an … da hab ich mir gedacht: Laß die Leute reden, geh hin und überzeuge dich selbst! Ich hab ihn ohnedies letzter Tage aufsuchen wollen, um ein gemeinschaftliches Unternehmen mit ihm zu verabreden. Und nun denken Sie sich: Ich komme hin – Guten Tag, Ottavio! sag ich – Guten Tag, Leone! sagt er, – du, Ottavio, sag ich, ich habe da Wind von einem Geschäfte bekommen, bei dem mit fünfhundert Piaster soviel Tausende zu verdienen sind; was meinst du, wenn wir die Sache miteinander in die Hand nehmen möchten?«

»Und Ihr Bruder hat abgelehnt?« fragte ich, in meinen Worten nur mit Mühe den Spott unterdrückend, denn ich kannte die Sorte von »Geschäften«, die Signor Leone auch mir zeitweise vorzuschlagen pflegte.