|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Er war ein müder Kämpfer. Das Leben hatte ihm nur wenig Sonnenblicke gegönnt, das Schicksal ihm hart mitgespielt, frühzeitig tiefe Runen auf seinem Antlitz eingegraben, ihm Haar und Bart mit Silberfäden durchsponnen. Aber das war das Schlimmste nicht. Tausendmal schlimmer war die tiefe Verbitterung, die über den vereinsamten Mann gekommen war. Er haßte die Menschen und verachtete die Welt. Er hatte wenig Liebe kennen gelernt, aber dafür vielfach Verkennung, Enttäuschungen und Verketzerungen erfahren. Der brutale Egoismus der modernen Zeit hatte die schönsten Blüten seines ursprünglich zarten und sinnigen Gemütes zerstört und seine Seele vergiftet. Das hastige Jagen und Drängen nach Ehre und Geld, die Erfolge rücksichtsloser Streber und Schmeichler ekelten ihn im tiefsten Herzen an, und die Ideale seiner Jugend waren darüber verkümmert, der reiche Quell seines Empfindens versiegt. Mehr und mehr hatte er sich von der Außenwelt abgeschlossen, deren Berührung er schließlich mit fast krankhafter Scheu mied, sich in seinem stillen Gelehrtenstübchen vergraben, hier nur noch seinen Büchern und Arbeiten gelebt, ohne doch Erfolg und Anerkennung zu erringen, und sich so in eine selbstgeschaffene Traumwelt hineingesponnen. Er verstand seine Zeit nicht mehr, und sie verstand ihn ebensowenig, und auch die Traumwelt, in der er lebte, war keine schöne und sonnige. Stundenlang konnte er unfruchtbaren Grübeleien nachhängen, und selbstquälerische Betrachtungen waren die einzigen Gefährten seines verfehlten Lebens. Er war blind geworden für die Schönheiten dieser Welt und sah in ihr nur das irdische Jammertal, in dem weiter zu leben es sich kaum noch verlohnte. Seine Widerstandsfähigkeit war gebrochen, seine Kampfesfreudigkeit geschwunden, seine Schaffenslust dahin. Erholung und Zerstreuung kannte er nicht. Ihm duftete keine Blume, ihm sang kein Vogel, ihn ließ das Erwachen der Natur im Frühling so gleichgültig wie die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse, die seine Mitbürger in Aufregung versetzten und mit Lebenslust erfüllten. Und mit der Spannkraft des Geistes schwand ihm auch die Gesundheit des Körpers. Der Arzt riet dringend zur Enthaltung von aller geistigen Arbeit und verordnete eine größere Fußtour. Widerwillig genug trat er sie an.

Einige Stunden war er nun schon durch fruchtbares Hügelgelände gepilgert, aber die grünenden Saaten und die blühenden Obstbäume würdigte er kaum eines verdrossenen Blickes, die freundlichen Grüße der ihm begegnenden Landleute hatte er so mürrisch erwidert, daß man ihm erstaunt nachsah, das reine Blau des Himmels tat seinen überangestrengten Augen weh, die lachende Frühlingssonne empfand er nur als lästige Hitze, und die ungewohnte Anstrengung des langen Fußmarsches ermüdete ihn bis zur Erschöpfung. Ein Waldsaum tauchte hinter der nächsten Hügelreihe aus. Etwas rüstiger schritt er darauf zu, um im kühlenden Schatten ein wohlverdientes, erquickendes Ruhestündchen abzuhalten, ehe er das nächste Dorf aufsuchte, in dem er zu nächtigen gedachte. Mit einem Seufzer der Erleichterung, mit einem befriedigten Aufatmen warf er sich neben einer leise murmelnden Quelle ins üppige Gras, schwellende Moospolster und nickende Farnkräuter neben, das grüne Dach einer alten Haselnußstaude über sich.

Lange saß er so fast regungslos und starrte vor sich hin. Das unendlich süße Gefühl des Dolce far niente löste ihm allmählich die ermüdeten Glieder. Und still war es hier, totenstill, so recht nach seinem Geschmack, so still, daß man fast die Harztropfen von den alten Bäumen fallen und den grüngolden-glänzenden Laufkäfer im dürren Laube am Erdboden rascheln hören konnte. Ein kräftiger Erdgeruch, vermischt mit den balsamischen Düften all der bunten Waldblümchen, all der sprossenden Bäume und Sträucher erfüllte die weiche, linde Luft, die seine kranke Brust gierig einsog wie prickelnden Champagnerschaum, die ihn die Arme mit einem lange nicht mehr gekannten wohligen Behagen dehnen ließ und ihm neue Lebenslust in die Adern goß. Ein dürres Zweiglein taumelte hernieder und streifte ihm die gefurchte Stirn. Aber er merkte es nicht mehr, denn schon war er mit einem leisen Lächeln auf den Lippen sanft eingeschlafen. Wie lange er so im grünenden, heiligen Waldesdom geschlummert haben mochte, er wußte es nicht, als er plötzlich aus dem Schlafe neugestärkt emporfuhr. Erstaunt sah er sich um. Wo war er denn? Richtig, ja, das war noch derselbe Fleck. Träge murmelte noch das winzige Quellchen zwischen den breiten Huflattichblättern, und die blauen Glockenblümchen nickten noch immer so schläfrig der dicken Hummel zu, die zu ihnen auf Besuch gekommen war und so grob brummte, wie ein alter Onkel vom Lande, der sich zwischen die geschniegelten Neffen in der Großstadt verirrt hat. Das war alles noch ebenso, und doch kam dem Manne alles wie verwandelt vor, so viel heiterer und freundlicher. Hatte er denn geträumt? Richtig, er hatte sich als frischen, unbändigen Knaben wiedergesehen, der sich mit so übermütiger Lust in dem geheimnisvollen alten Walde um das väterliche Forsthaus getummelt, dem jeder Tag so viel Neues, Niegeschautes beschert hatte, der jede Blume kannte und jeden Bock und jeden Fuchsbau und jedes Krähennest, dem die Vögel so liebe Vertraute waren, deren Sprache er fast verstand, deren Liedern er so gern lauschte, deren niedliche, mit den bunten Eierchen gefüllte Nester er so gut zu finden wußte und vor jeder Gefahr behütete, die er im Herbste mit so tiefer Wehmut scheiden sah, und deren Rückkehr ihn im Frühling mit so wonnigem Entzücken erfüllte, da ihm dann sein lieber Wald erst ganz wieder Wald schien, wenn der Vögel jauchzende Melodien wieder in seinen heiligen Hallen ertönten. Die Vögel! Merkwürdig, daß sich hier gar keine hören ließen, daß es so unheimlich still war, so traurig und totenstill wie auf einem Kirchhof. Er hätte doch gerne einmal probiert, ob er die alten Freunde aus der glücklichen Jugendzeit wiedererkannt, ob er ihre Laute noch verstanden hätte, diese unendlich mannigfaltigen Töne, die so überzeugend zu reden und zu klingen wußten von jauchzendem Glück und namenloser Sehnsucht, von Liebe und Freude, von Trauer und Leid, die so beredt stammeln konnten von Sorge, Furcht und Schreck, so eindringlich warnen vor Feind und Gefahr. Da kommt's angezogen wogenden, bogigen Fluges, zwischen den Baumstämmen geschickt sich hindurchschwenkend. Ein großer, schwarzer Vogel mit roter Kappe: wahrhaftig ein Schwarzspecht, der sagenumwobene gefiederte Zimmermann des deutschen Waldes. Jetzt sitzt er drüben an dem alten, moosbewachsenen Buchenstamm, die Krallen fest in die Rinde eingeschlagen, und gleich darauf unterbrechen auch schon seine wuchtig geführten Schnabelhiebe hämmernd die heilige Waldesstille. Die Späne fliegen nur so nach rechts und links; unverdrossen arbeitet der fleißige Zimmermann weiter, von Zeit zu Zeit ein gickerndes Gelächter ausstoßend, als freue er sich so recht von Herzensgrunde seines fortschreitenden Werkes. Mit einem halb wehmütigen Lächeln schaut ihm der verbitterte Gelehrte zu. Freilich, der schwarze Vogel hat's gut. Zimmert er doch das Brautbett für seine Auserkorene, das bald zur Kinderwiege werden wird. Durch nichts läßt er sich beirren; es ist das zielbewußte Walten der Natur selbst, das da in dem kleinen Vogelherzen mächtig und unwiderstehlich wirkt und schafft. Und doch! Der Mann ist ja Vogelkenner und weiß, daß die moderne Forstkultur gerade den Höhlenbrütern recht übel mitgespielt hat, daß sie ihnen den Kampf ums Dasein unendlich erschwert, ihnen einen Brutplatz nach dem andern entzieht. Fast schien es, als ob der stattliche Schwarzspecht dieser Veränderung der Verhältnisse zum Opfer fallen, als ob er in absehbarer Zeit ganz aus dem deutschen Walde verschwinden müsse. Aber als kluger Vogel wußte er sich wider Erwarten mit der einmal nicht zu ändernden Sachlage abzufinden, sich in die neue Zeit und die moderne Forstwirtschaft zu schicken, sich ihr anzupassen und anzuschmiegen und so geschickt sein Plätzchen zu behaupten. Der einsame Wanderer, der da auf dem grünen Rasen ruht, fängt an, nachdenklich zu werden. War der Vogel nicht klüger als er? Hätte er selbst nicht ebenfalls mit der neuen Zeit gehen können, statt sich ihr feindselig zu verschließen, sich durch die ersten trüben Erfahrungen und Mißerfolge gleich verbittern zu lassen? Was fing er jetzt an mit seinem verkümmerten, lieb- und freudlosen Dasein? Wenn's noch Zeit wäre, das nachzuholen, den begangenen Fehler wieder gutzumachen? Er mußte an die alte Sage denken, die den Specht als Besitzer der geheimnisvollen Springwurzel hinstellt, mit der er verschlossene Türen aufspringen lassen kann. Lag nicht doch ein tiefer Sinn in dem kindlichen Märchen? Hatte nicht der geheimnisvolle Vogel, diese Verkörperung deutschen Waldzaubers, eben auch die verrostete Tür seines verschlossenen Herzens weit aufspringen lassen, daß das Licht hineinfluten konnte, daß sie offen stand für den Geist der neuen Zeit, für die herrlichen Wunder unserer heimischen Natur? Aber freilich, die Menschen, sie würden ihn wieder zurückstoßen, ihn nicht verstehen. Und das hoffnungsvolle Lächeln, das seine Lippen bereits umspielt hatte, wurde traurig und bitter und erstarb. Geheimnisvoll rauscht und raunt es in den alten Baumkronen, flüsternd und kosend bewegen sich die Blätter des nahen Holunderstrauches, neigen sich vor dem Hauche eines vorüberziehenden Windes wie grüne Meereswogen, und geheimnisvoll wie aus dem Schoße des grünen Meeres ertönen aus ihnen weiche, unendlich süße Laute. Die Nachtigall singt. Leise, ganz leise hebt sie an, tiefer und voller schwillt ihre Melodie, bis schließlich ein Schmettern ertönt, das die kleine Vogelkehle sprengen zu wollen scheint. Die Nachtigall singt! Jetzt klingt es aus dem dichten Busche traurig und wehmütig, tief schluchzend und innig flötend, jeder einzelne Laut eine ganze Klage, eine bange, lange Klage voll der rührendsten und innigsten Sehnsucht, als beklage der Vogel ein verfehltes Leben. Dem sturmerprobten, frühgereiften Mann dort unter der wehenden Haselnußstaude greift der wundervolle Gesang des schlichten, grauen Vögelchens mächtig ins gepanzerte, verbitterte Herz. Es wird ihm weich und wehmütig zumute. Wie lange ist es doch her, daß er nicht auf Nachtigallengesang gehört hat? Viele, viele Jahre! Ja damals, als er auf der moosbewachsenen Steinbank unter der alten Linde saß, in jener unvergeßlich schönen Sommernacht, als der Vollmond mit seinem bleichen Licht alles in Silber getaucht hatte, als er wonnetrunken mit seinen Armen das schöne Mädchen umschlossen hielt, als Lippe auf Lippe brannte in heißem, stammelndem Treuschwur, ja – damals hatte sie auch so sehnsüchtig geschluchzt und geflötet, gejauchzt und geschmettert, die gefiederte Sängerkönigin. Das Schicksal hatte ihm die Geliebte grausam entrissen, er war einsam geblieben. Aber war er nicht auch selbst schuld? Waren die Menschen nicht doch vielleicht besser, das Leben schöner und lebenswerter, als er es all die langen Jahre hindurch geglaubt? Dieses tönende, schluchzende, sehnsüchtige, klagende Vogellied saugte sich ihm förmlich ein in Herz und Seele und weckte längst totgeglaubte Gefühle und Hoffnungen. Ach, zur Natur zurückzukehren, dazu wenigstens würde es noch nicht zu spät sein, das würde ihm Herz und Leib gesunden und ihn im Mitmenschen den Bruder und die Krone der Schöpfung wiederfinden lassen. Ein schlichtes Häuschen am Waldessaum und ein Gärtchen für die Arbeit der eigenen Hände an der Scholle, das war's, was er brauchte! Und in seinen Mußestunden würde er dann wieder hinausziehen in den herrlichen deutschen Wald, seinen erquickenden Duft atmen, ihm seine Geheimnisse abringen, seine gefiederten Bewohner in ihrem wunderbaren Tun und Treiben belauschen! Das sollte ein Leben werden! Mit brennenden, durstigen Augen sieht der bleiche Mann auf den kleinen Vogel, dessen süße Lieder ihm von einem andern, hoffnungsfrohen und lebenswerten Leben erzählen. Jetzt schweigt endlich die Nachtigall und verschwindet im grünen Blättermeer, um mit dem Weibchen am Neste trauliche Zwiesprache zu halten. Auch der Mann erhebt sich, greift zum Wanderstabe und setzt mit strahlenden Blicken seinen Weg fort durch den grünen Waldesdom; geht er doch neuen und schöneren, zufriedeneren Tagen entgegen!

In der Tat gibt es keinen Naturlaut, der so gewaltig und innig auf das Gemüt des Menschen zu wirken vermag, wie das seelenvolle Lied des Vogels. Deshalb ist uns auch keine Klasse der Tiere so sehr ans Herz gewachsen wie die der Gefiederten. Sie sind uns ein Gedicht der schaffenden Natur, die sie verschönern und beleben wie keine anderen Geschöpfe. Ihr ganzes Tun und Treiben ist für unsere Sinne mit einem geheimnisvollen Zauber umwoben, und gerade das macht ihre Beobachtung so anziehend und unendlich reizvoll. Was wäre unser deutscher Wald ohne seine beschwingten Sänger? Er würde uns traurig und öde vorkommen, und all seine sonstigen Reize würden uns kalt lassen, uns nicht befriedigen, uns nicht ans Herz greifen. Wer das heilige Walten der Natur versteht, wer in der Anbetung und Erkenntnis der Natur den höchsten und heiligsten Gottesdienst sieht, wer ihn liebt, unsern unvergleichlich schönen und herrlichen deutschen Wald, der wird auch unsere Vögel lieben, sie gerne belauschen und unwillkürlich ihre Sprache verstehen. Er wird mit ganz anderem Genuß durch Flur und Au schreiten, denn jeder Schritt enthüllt ihm neue, wundervolle Bilder aus dem Leben seiner gefiederten Lieblinge. Jetzt wird er erst wirklich sehend. Während der Herausgabe meines »Deutschen Vogelbuchs« ist so manche herzerquickende Zuschrift auf meinen Arbeitstisch geflattert, in der die Schreiber begeisterten Ausdruck verliehen der frohen Selbstzufriedenheit, die eine geglückte Beobachtung aus dem geheimnisvollen Vogelleben zu gewähren vermag, umsponnen vom Waldeszauber, angehaucht vom Waldesduft, durchtränkt von der wahren Poesie der Natur. Ich kann mir nicht versagen, die Zuschrift des bekannten Münchener Schriftstellers Georg Muschner hier anzuführen: »Hätte ich ein zweites Leben zur Verfügung, ich wendete es auf das Studium der seltsamsten Tiere, der Vögel. Ein ganzes Leben gehörte dazu, dieses Kapitel der Naturgeschichte einigermaßen zu erschöpfen. Ehe man die vorhandenen wissenschaftlichen Vorkenntnisse errafft, ehe man sie nachgeprüft hat! Wer etwas gründlich behandeln will, muß auf jeden Baustein, der vorgebaut ist, prüfend seine Hand legen; nur so findet er weiter. Welche Perspektiven eröffnet allein Brehm; zahllose angeschlagene Fragen und unerforschte Probleme, oft nur zwischen den Zeilen angedeutet, mußte er liegen lassen; Fragen, die gerade in unserer Zeit, da man die Psychologie und Sinnesphysiologie der Tiere neu entdeckt hat, des Aufhebens und Nachgehens wert wären. Wer findet neue Möglichkeiten, die noch so geheimnisvolle Welt dieser bewegten Tiere genauer zu beobachten und zu ergründen? Die vorhandenen Mittel und Methoden genügen nicht. Und dann, nach Jahrzehnten des Forschens und Beobachtens, Jahre des Sichtens und Denkens, bis die großen, neuen Gesichtspunkte der Beschreibung gefunden sind. Aber welches Leben in der Natur bietet dieses Studium, welche Fülle entzückender Erlebnisse, feinster und schönster Naturbeobachtungen! Liebenswert und anmutig, wie die meisten Vögel sind, wäre die Beschäftigung mit ihnen. Dazu Reisen in alle Länder, in Berge und Ebenen, Wälder und Prärien, an Flüsse, Seen, Meere; Forschen bei Tag und Nacht, bei Sonnenschein und Regen, zu jeder Tages-, Wetter- und Jahreszeit; ein Nachgehen in und auf der Erde, in Strauch, Busch, Baum, Wasser und Luft, in Felsen und Türmen. Stunden im Abenddämmern des Waldes beim Drosselschlag; Stunden im Morgengrauen auf Wiesen beim frühen Lerchensang. Welche Überfülle von Nebengenüssen, von feinen und besonderen Beobachtungen der Formen, Farben und Laute der Natur! Es gälte, nicht nur Forscher zu sein mit Flinte, Netz, Kodak, nicht nur Jäger und Weltreisender, sondern es hieße auch, Zeichner und Maler zu sein; man würde Künstler und Dichter werden müssen. Wahrlich, hätte ich mein Leben nicht auf andere Dinge eingestellt, ich wendete es auf die Ergründung dieser wunderlichsten aller Tiere und ihrer flüchtigen Welt innerhalb der Welt des Ganzen.«

Schöner, vollendeter, überzeugungsvoller kann man – meine ich – wohl schwerlich ausdrücken, welch intimer Reiz in der Beobachtung des Vogellebens liegt, das uns zur Scholle zurückführt und auch den der Natur entfremdeten Großstädter seiner Allmutter wiedergibt, ihn das Verständnis für unseren vogelbelebten deutschen Wald wiederfinden läßt, und er ist ja doch das Herrlichste, was die Natur geschaffen, wie gerade ich immer wieder betone, der ich so manche fremde Länder durchwandert und ihre bunten Reize voll zu würdigen gelernt habe, um darüber die heiße Liebe zum deutschen Walde nur tiefer, größer und inniger zu empfinden. Ja, schön ist es immer im deutschen Walde, sei es im Frühjahr, wenn das zarte, lichte Knospengrün ihn wieder schmückt, Rotkehlchens leises feierliches Lied mit dem lauten Jauchzen der Drossel und dem schmetternden Schlag des Buchfinken sich vereint, wenn des Kuckucks voller Ruf und des Pirols prachtvoll verschlungener Flötenpfiff an unser Ohr tönt; sei es im Sommer, wenn bunte Blumen den Moosteppich durchsticken und das Blattgrün die saftigsten und vollsten Farbentöne aufweist, die frischen Frühlingslieder zwar schon verstummt sind, aber dafür die ängstlich-wispernden Laute der Jungvögel und die so mannigfach betonten Schreck- und Warnrufe der Alten aus dem Gebüsch erschallen; sei es im Herbste, wenn das Laub in die wunderlichsten gelben und roten Farben getaucht erscheint, von der scheidenden Sonne umgoldet, wenn rote, blaue und weiße Beeren uns anlachen und die hallenden Rufe und spöttischen Pfiffe der scheidenden Wandervögel über den ächzenden, sturmgerüttelten Wipfeln erschallen; sei es im Winter, wenn nur das dunkle Grün der Nadelbäume einen frischeren Ton in die tote, weiße Schneelandschaft bringt, wenn der ganze Wald wie überzuckert und überstaubt dasteht in keuscher, weißflimmernder Pracht und nur das kräftige Gelock der roten Kreuzschnäbel, die leisen Rufe der Meisen und die wehmütigen Flötentöne der farbenschönen Gimpel die heilige Stille unterbrechen – o schön und voll süßer Wunder und reizvoll und groß und herrlich bist du immer, mein lieber deutscher Wald, du und deine liebe, flatternde, spielende, singende und klingende Vogelwelt!

Vielfach findet man die ganz irrige Meinung verbreitet, daß die Beobachtung der einheimischen Vogelwelt dem forschenden Menschengeiste doch unmöglich mehr viel bieten könne, da die paar hundert Arten ja hinlänglich bekannt seien und man über sie kaum noch Neues und Wissenswertes in Erfahrung bringen könne. Das ist grundfalsch! Man versuche nur einmal, sich in irgendein Problem der Vogelbiologie näher zu vertiefen, und man wird bald genug zu der Einsicht kommen, daß sich die Schwierigkeiten fortwährend häufen, daß jeder Schritt nach vorwärts neue, ungeahnte, kaum zu lüftende Geheimnisse und Rätsel vor uns auftürmt. In Wirklichkeit wissen wir selbst von den allerhäufigsten Vogelarten verblüffend wenig, und gerade die gewöhnlichsten Erscheinungen und Vorgänge im Vogelleben harren noch immer genauer Untersuchung und Aufklärung. Ich erinnere nur an die vielen Rätsel des Vogelzuges, an die Verfärbung des Gefieders, an die Geheimnisse des Vogelliedes, des Vogelnestes und der Vogeleier, an die wirtschaftliche Bedeutung gewisser Vogelarten, an das Flugproblem, den Orts- und Richtungssinn und so vieles andere. Zu erklären ist diese auffällige und eigentlich recht beschämende Erscheinung zum Teile wenigstens dadurch, daß die zoologischen Fachgelehrten, für die vielfach die Wissenschaft erst bei 300facher Vergrößerung anfängt, die Ornithologie seit einem halben Jahrhundert überaus stiefmütterlich behandelt und aufs gröbste vernachlässigt oder in überaus einseitiger Weise (man denke nur an die sogenannten Balgornithologen!) erforscht haben. Und es gibt eben viele Fragen in der Ornithologie, deren Lösung nur ein gründlich und umfassend naturwissenschaftlich gebildeter Geist nähertreten kann, der nicht nur die Vogelkunde vollständig beherrscht, sondern auch in Botanik, Insektenkunde, Chemie, Physiologie, Meteorologie und zahllosen anderen Fächern weitreichende Kenntnisse besitzt. Andererseits aber ist es wenigstens in meinen Augen ein großer Vorzug unserer scientia amabilis, daß an ihr in vieler Beziehung auch der Laie erfolgreich mitzuarbeiten vermag, wenn er nur mit offenen Augen und Ohren die Vorgänge in der freien Natur zu verfolgen imstande ist. Die wenigsten freilich wissen das, und die liebliche Vogelkunde ist deshalb bei uns noch lange nicht so volkstümlich, wie sie es sein könnte und zu sein wahrlich verdiente. Ich glaube nicht, daß irgendein Laie, der ihr näherzutreten sich entschließt, dies jemals zu bereuen in die Lage käme, denn die Beschäftigung mit ihr wird seine Sinne schärfen, seinen Körper stählen, seine Beobachtungsgabe entwickeln, seine Liebe zur Heimat stärken, sein Herz mit inniger Befriedigung erfüllen und ihm Gelegenheit geben, auch der strengen Wissenschaft erhebliche Dienste zu leisten. Mögen deshalb recht viele Leser dieser Zeilen eingedenk bleiben, wie viele Fragen es in der heimischen Vogelwelt noch zu lösen gibt, und wie die unscheinbarste Beobachtung zu solchen Lösungen beitragen kann.

Erschwert, aber gerade dadurch auch wieder um so reizvoller und für den echten Forscher anziehender gemacht wird die Beobachtung der Vögel durch die große Flüchtigkeit ihres Wesens, durch die Rastlosigkeit, die den leichtbeschwingten Kindern der Lüfte eigen ist. Als in ihrer Art hochentwickelte Geschöpfe sind die Vögel in jeder Beziehung recht komplizierter Natur, voll von Wundern, aber auch von scheinbaren Widersprüchen. Ich halte sie für das Endglied einer bereits ziemlich abgeschlossenen Entwicklungsreihe, die, wie wir heute wissen, aus den Reptilien hervorgegangen ist, um das Luftreich zu erobern. Sie stellen einen fast vollständig ausgebildeten Seitenast am großen Stammbaume der Schöpfung dar, dessen Hauptstamm im Menschen gipfelt. In ihrer Art sind sie deshalb sehr vervollkommnete Wesen und in manchen Punkten weiter vorgeschritten als die Glieder des Hauptstammes, die von jeher an die feste Scholle gebunden blieben, und deren höchste Vollendung, der Mensch, sich jetzt erst mit vorläufig noch ziemlich geringem Erfolge anschickt, auch in das Luftreich einzudringen, freilich mit den Hilfsmitteln seines hochentwickelten Geistes und nicht mit denen seines nur dem Erdenleben angepaßten, nur einseitig vorgeschrittenen und in mancher Beziehung sogar recht rückständig gebliebenen Körpers. Bis heute noch sind die Vögel die weitaus besten Flieger geblieben, welche die Natur je hervorgebracht hat, und auch ihre Stimmorgane haben sich zur höchsten Vollkommenheit entwickelt, freilich nicht in der Richtung einer artikulierten Sprache, wohl aber nach der des Wohlklangs und Stimmenschmelzes, worin sie von keinem anderen Geschöpfe übertroffen werden, auch vom Menschen nicht. Wir sehen also in den Vögeln einen hoch entwickelten, aber isolierten Tierstamm vor uns. Ob er weiterer Entwicklung fähig sein wird, insbesondere in seinen beiden Haupteigentümlichkeiten, Flug und Gesang? Wer vermöchte das zu bejahen oder zu verneinen? Fast aber will es mir scheinen, als ob ihre Entwicklung im großen und ganzen so ziemlich abgeschlossen wäre, nicht zum wenigsten in den beiden erwähnten Punkten. In den Tropen und Polarländern ist der Gesang ja nie zu solcher Vollendung gediehen, wie in den gemäßigten Breiten, und in diesen führen unsere Vogelliebhaber seit Jahren die beweglichsten Klagen über die zunehmende Verschlechterung des Gesanges. Der Flug wiederum hat im Wanderflug seine höchste Ausbildung erreicht, aber es kann kaum noch einem Zweifel unterliegen, daß die Wanderungen der Vögel vor unseren Augen zusammenzuschrumpfen beginnen und unter dem Einflusse des im allgemeinen wieder milder werdenden Klimas ihre Notwendigkeit allmählich immer mehr verlieren werden, bis schließlich das ganze rätselvolle Problem des Vogelzuges vorübergerauscht sein wird wie so manche andere Epoche der Tierentwicklung. Und was wird das schließliche Schicksal des Vogelstammes sein, dieses lieblichsten und blütenreichsten Zweiges am großen Baume der organischen Schöpfung? Auch darüber können wir uns natürlich nur in Vermutungen ergehen. Nachdem in grauer Vorzeit die Reptilien die Erde beherrscht haben, um zum Schlusse den weit vollkommener organisierten Säugetieren weichen zu müssen, liegt der Gedanke nahe, daß nach Millionen und aber Millionen von Jahren auch die Vögel einmal zur Herrschaft gelangen werden, und in der Tat hat es nicht an Forschern gefehlt, welche die Vögel oder doch vogelähnliche Geschöpfe als die künftigen Beherrscher der Erde hinstellen, und selbst heute noch hört man hier und da diese Ansicht. Sie dürfte aber wohl niemals sich bewahrheiten, denn heute hat der Mensch doch vor all seinen Mitgeschöpfen einen so unendlich weiten Vorsprung errungen, daß ihm das Zepter kaum jemals wieder wird entrissen werden können. Und gerade die Vögel haben ja unter der rastlos fortschreitenden menschlichen Kultur mehr zu leiden als die anderen Tierstämme, so daß in den hyperzivilisierten Ländern ihre Scharen leider hinwegschmelzen wie der Schnee an der Frühlingssonne, was auch die besten Vogelschutzgesetze und Schutzmaßregeln auf die Dauer vielleicht nicht werden verhindern können. Schon gibt es eine lange Reihe von Vogelarten, die in historischer Zeit ausgestorben sind, und eine noch längere, deren Ausrottung wenigstens in kultivierten Ländern wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit ist. Es steht daher eher zu erwarten, daß die Forscher recht behalten werden, welche glauben, daß die Tage des Vogelstammes gezählt sind, daß er den Zenit seiner Entwicklung bereits überschritten habe und nun dem Absterben und dem Untergange entgegengehe, um jüngeren Entwicklungsreihen und neuen Tierstämmen Platz zu machen. Freuen wir uns, daß dieses Ereignis erst nach vielen Jahrtausenden eintreten kann, daß vorläufig unser deutscher Wald noch widerhallt vom jubelnden Liede der gefiederten Sängerscharen, daß wir uns ergötzen können an ihren anmutsvollen Bewegungen und Flugspielen, daß wir uns versenken können in die reizvollen Probleme des Vogellebens!

Oben: Singdrossel ( Turdus musicus L.) Unten: Misteldrossel ( Turdus viscivorus L.)

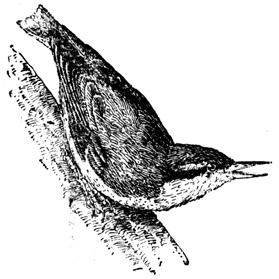

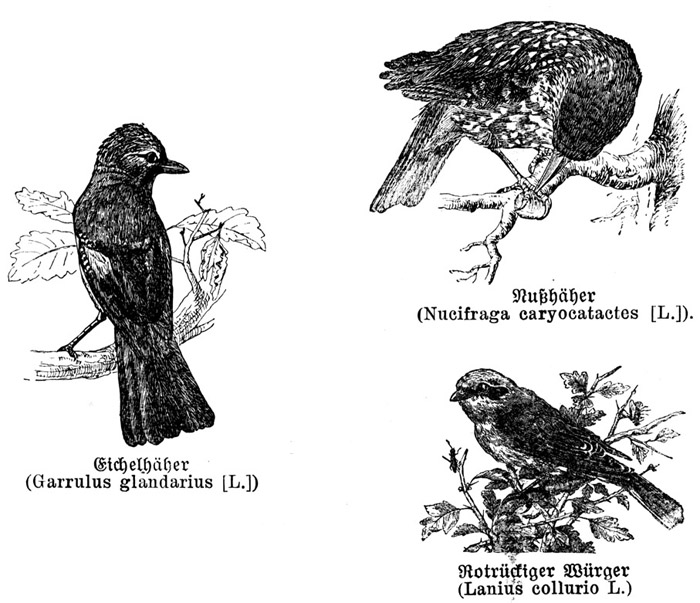

Ehe wir weitergehen, dürfte es angebracht erscheinen, einen kurzen Blick zu werfen auf die hauptsächlichsten Vertreter des Vogellebens im deutschen Walde, wobei ich von allen Seltenheiten und vorübergehenden Erscheinungen absehe und nur die Arten herausgreife, welche für unseren Wald wirklich charakteristisch oder in irgendeiner Beziehung für ihn von mehr oder minder großer Bedeutung sind, ohne die wir uns unsere Forste nicht gut vorzustellen vermöchten. Die herrlichen Lieder der schwarzen Amseln und der auf der Oberseite olivenbraunen, auf der Unterseite gefleckten Singdrosseln vermissen wir wohl in keinem unserer Wälder, und im Nadelwalde des Mittelgebirges leiten die vom höchsten Baumwipfel herab weithin erschallenden Strophen der größeren Misteldrossel, die vom Volke ihres schnarrenden Locktones wegen gewöhnlich als »Schnärre« bezeichnet wird, das große Frühlingskonzert ein. Im Herbste kommt aus dem Norden auch die kleinere, rötlich überflogene Weindrossel in großen Schwärmen zu uns, um leider zu Tausenden den mit den verlockend-leuchtenden Ebereschenbeeren geköderten Schlingen des Dohnenstieges zum Opfer zu fallen. In der Hauptsache freilich gelten diese mörderischen Fangvorrichtungen dem echten »Krammetsvogel«, der stattlichen, durch den aschgrauen Nacken und Bürzel ausgezeichneten Wacholderdrossel, die, ursprünglich ebenfalls in nördlicheren Landen heimisch, jetzt auch vielfach bei uns brütet, teilweise noch in mehr oder minder umfangreichen Kolonien, wie es in der Tundra die Regel ist. An der Waldgrenze im Hochgebirge ist die durch einen auffallenden weißen Halbmond auf der Oberbrust geschmückte Ringamsel heimisch. Wo ein murmelnder Bach sich Bahn bricht, sehen wir auf einem Stein einen stargroßen, braunen Vogel mit weißem Brustlatz, die muntere Wasseramsel, die von unseren Fischzüchtern sehr mit Unrecht in Acht und Bann getan worden und dem Naturfreunde deshalb besonders ans Herz gewachsen ist, weil sie ihr fröhliches Lied auch mitten im Winter ertönen läßt. Ihr Nachbar ist der griesgrämige, aber farbenschöne, smaragdgrüne Eisvogel, der »fliegende Edelstein« unserer Gewässer. Als dritte im Bunde findet sich an den gleichen Örtlichkeiten auch die liebreizende, schwefelgelbe Bergstelze mit dem schwarzen Kehlfleck, die zierlich wie ein hochgeschürztes Wäschermädchen im Ufersande herumtrippelt, dabei den langen Schwanz wie eine Balancierstange handhabend. Sie ist wie die Wasseramsel mehr in gebirgigen Gegenden zu Hause, während die gewöhnliche schwarzweiße Bachstelze allenthalben vorkommt. Schon an den ersten lauen Märztagen sehen wir das hübsche Schwarzkehlchen (Kopf und Kehle schwarz, Unterseite braunrot, weißer Flügelschild) auf den Spitzen der jungen Fichtenbäumchen in den an Äcker und Wiesen angrenzenden Schonungen sitzen; im östlichen Deutschland ist es nur ausnahmsweise anzutreffen, aber dort ist sein Vetter, das Braunkehlchen, das allerdings mehr Wiesenvogel ist, wenn es sich auch gerne an den Waldrändern herumtreibt, um so häufiger. Unsere Sängerkönigin, die allbeliebte Nachtigall, fehlt im düsteren Hoch- und reinen Nadelwalde, ist aber dafür Charaktervogel lichter, buschiger und etwas feuchter Vorwaldungen und Feldhölzer. Der ihr sehr ähnliche, sich hauptsächlich durch den noch stärkeren und kräftigeren Schlag auszeichnende Sprosser bevorzugt sumpfige Auwaldungen längs den Stromufern und siedelt sich namentlich auch in Weidenpflanzungen sehr gerne an. Unser allbekanntes Rotkehlchen, dessen feierlich-melancholischer Gesang an schönen Frühlingsabenden so anmutend wirkt, und das am Boden im Moos oder zwischen Wurzeln nistet, will vor allem dichtes Unterholz haben, findet sich aber sonst in Waldungen aller Art. Viel seltener und schwieriger zu beobachten ist das reizende Blaukehlchen, das ähnliche Örtlichkeiten bewohnt wie der Sprosser, sich aber mehr im dichten Pflanzenwust unmittelbar über dem sumpfigen Erdboden herumtreibt. Das Gartenrotschwänzchen (Stirn weiß, Oberseite grau, Gesicht und Kehle schwarz, Unterseite rötlich) ist einer unserer ersten und lieblichsten Frühlingsboten und findet sich im allgemeinen zwar mehr in offener, parkartiger Landschaft, fehlt aber auch im Innern der großen Waldungen keineswegs; durch seine schüttelnden, sehr charakteristischen Schwanzbewegungen ist es auch für den Laien sofort leicht kenntlich. Im jungen Unterholz schlüpft die Heckenbraunelle, durch ihre schieferblaue Brustfärbung ausgezeichnet, mit erstaunlicher Gewandtheit hin und her. Ihr Nachbar ist der ebenso kecke wie winzige Zaunkönig, der mit gnomenhafter Behendigkeit und senkrecht emporgestelztem Schwänzchen durchs dichteste Dornengewirr huscht, dessen schnarrenden Lockton und überraschend lautes, kanarienvogelartig trillerndes Lied wir zu unserer Freude auch mitten im Winter zu hören bekommen. Echte Waldvögel und Buschbewohner sind alle unsre Grasmücken. Den herrlich-jubelnden Überschlag des Schwarzplättchens (mausgrau mit schwarzer Kopfplatte) vernehmen wir am häufigsten in etwas feuchten Laubwäldern mit recht dichtem Unterholz, Örtlichkeiten, die auch der selteneren, gelbäugigen, auf der Unterseite mit feinen Wellenstreifen gezeichneten Sperbergrasmücke besonders zusagen. Buschreiche Feldhölzer beherbergen die schlichte, olivbraun gefärbte, aber durch ihren melodienreichen Orgelgesang sich auszeichnende Gartengrasmücke, die wir in geschlossenen Hoch- und Nadelwäldern vergeblich suchen würden. Die kleinere, mehr graue Dorngrasmücke ist der ausgesprochenste Waldbewohner aus dieser artenreichen Familie, der die Nähe des Menschen sichtlich meidet, während seine Verwandten sie eher aufsuchen. Dies gut insbesondere von der niedlichen Zaungrasmücke, die ihren gebräuchlicheren Trivialnamen »Müllerchen« sowohl von der eigentümlich klappernden Schlußstrophe ihres anspruchslosen Gesanges, wie von der weißen Kehlfärbung und dem wie mit Mehlstaub bepuderten Aussehen ihres Unterkörpers erhalten haben mag. Der melodienreiche, auf der Unterseite gelblich gefärbte Gartenspötter, der mit den Scheitelfedern ein so nettes Häubchen zu stellen vermag, stellt sich gewöhnlich erst in den ersten Tagen des Mai wieder an seinen in kleineren, lichten Laubwäldern mit viel Unterholz gelegenen Brutplätzen ein. Der hochelegante, oben zart-zeisiggrün, unten gelblichweiß gefärbte, durch einen schönen, gelben Augenbrauenstreif geschmückte Waldlaubsänger ist ein Charaktervogel hochstämmiger Buchenwaldungen, aus deren dichten Wipfeln sein schwirrendes Liedchen zu uns herabklingt. Ganz denselben Geschmack in der Wahl des Aufenthaltsortes zeigt auch der seltene Zwergfliegenfänger, der durch den roten Brustlatz der alten Männchen lebhaft an ein Rotkehlchen erinnert, aber wesentlich kleiner ist als dieses. Der oben grünlichgraue, unten gelblichweiße Fitis bevorzugt gemischte Waldungen mit üppigem Buschwerk und hat eine besondere Vorliebe für Birken. Äußerlich schwer von ihm zu unterscheiden ist der wetterfestere Weidenlaubsänger. Aber der Gesang beider Arten ist grundverschieden. Während dieser Vogel über sein einförmig taktierendes »Zilp zalp zilp zalp zilp zalp« nicht hinauskommt, verfügt der Fitis über einen süßen Zwitschergesang in den weichsten Molltönen. Von den Rohrsängern, diesen unruhigen und lärmenden Bewohnern der Schilf- und Rohrdickichte unserer Teiche, darf vielleicht der mehr im östlichen Teile unseres Vaterlandes vorkommende und auch hier nur stellenweise häufige Flußrohrsänger oder Schlagschwirl noch am ehesten als Waldvogel bezeichnet werden, da er sumpfige, dicht verwachsene Erlendickichte jedem anderen Aufenthalte vorzieht; sein Gesang ist ein ganz eigentümliches, heuschreckenartiges Schwirren. Wo ein rohrbewachsener Teich sich im Walde vorfindet oder an ihn angrenzt, da dürfen wir auch darauf rechnen, an lauen Sommerabenden den wirren Gesang des Teichrohrsängers zu vernehmen. Im eigentlichen Walde freilich läßt er sich nicht blicken, und auch sein hübsch aus Halmen, Rispen, Schilf und Würzelchen geflochtenes Nestchen steht gewöhnlich im Röhricht über dem seichten Wasser, indem einige Rohrhalme geschickt in seine Seitenwände hineingebaut sind und so dem schwanken Gebilde den nötigen Halt verleihen. Als eifrige Vertilger schädlicher Insekten sind die verschiedenen Meisenarten für unsere Wälder von großer Bedeutung. Dem Nadelwalde gehören die behende, oberseits aschgraue, am Kopf glänzendschwarze Tannenmeise mit weißem Nackenfleck und weißen Wangen, sowie die überaus niedliche Haubenmeise an, die in Hessen ihres spitzen Federschopfes wegen vom Volke »Gensdarmle« genannt wird. Unsere gewöhnlichste Meise ist die größere Kohlmeise, deren gelbe Unterseite durch einen schwarzen Bruststreifen geziert ist und deren silberhelles Stimmchen so wohltönend den Frühling einläutet. Noch hübscher ist die bunte und in keinem Walde fehlende Blaumeise mit blauem Scheitel, blauen Schwung- und Steuerfedern. Dem Laubwalde gehören die rastlose Sumpfmeise (grau mit schwarzer Kopfplatte) und die allerliebste, winzige Schwanzmeise an, deren weißes Puppenköpfchen und langer Pfannenstielschwanz eine so urkomische und rührend hilflose Zusammenstellung abgeben. Alle Meisen harren auch den Winter über bei uns aus und ziehen während der rauhen Jahreszeit als gefiederte Waldpolizei truppweise auf der Suche nach Eiern, Larven und Puppen meist schädlicher Insekten hin und her, oft mehrere Arten vergesellschaftet und nicht selten auch mit verwandten Vögeln vermischt. So trifft man in diesen bunten Flügen häufig den munteren Kleiber (Oberseite blaugrau, Unterseite rostfarbig), der als einziger von unseren Vögeln das Kunststück zuwege bringt, kopfabwärts an Baumstämmen zu klettern, und der das Eingangsloch seiner Bruthöhle durch eine kunstvoll aufgeführte Lehmmauer zu passender Enge verkleinert; ferner das kleine Baumläuferchen ( Certhia familiaris L., S. 23, Abb. 1 auf unserem Gruppenbilde), das seines rindenfarbigen Gefieders halber so schwer zu sehen ist, wenn es still-geschäftig in Spiralen an alten Baumstämmen emporrutscht und mit dem in eine feine Spitze ausgezogenen Krummschnäbelchen so eifrig die Spalten und Risse der Baumrinde nach den winzigsten Kerfen durchstöbert. Gern schließen sich auch die Zwerge unserer Vogelwelt, die im dichten Nadelwald heimischen Goldhähnchen, die ihr feuerfarbstrahlendes Kopfdiadem so wunderniedlich erscheinen läßt und deren zarte Stimmchen erklingen wie gesponnenes Glas, diesen gemischten Meisentrupps an. Diese Gnomen sind bei uns in zwei Arten vertreten. Das Safranköpfchen bleibt auch den Winter bei uns, und seine gelbe Scheitelfärbung ist von zwei schwarzen Streifen begrenzt, die auf der Stirn nicht verbunden sind; beim Feuerköpfchen dagegen, das im Winter fortzieht, ist die Scheitelfärbung mehr rot, und die einfassenden samtschwarzen Streifen laufen auf der Stirn zusammen; auch zieht sich ein schwarzer Strich durch das Auge. Führer eines solchen buntscheckigen Meisenschwarmes ist oft ein Rotspecht, ( Dendrocopus maior [L.], Abb. 5 unserer Zeichnung), dessen Männchen eine lebhaft rote Binde auf dem Hinterkopf aufweist, und bei dem auch die Aftergegend bei beiden Geschlechtern ebenso gefärbt ist. Er gehört zur Gruppe der die deutschen Reichsfarben tragenden Buntspechte, u. zwar haben wir als regelmäßige Bewohner unserer Wälder außer ihm noch den zumeist auf Laubholz beschränkten, etwas kleineren Mittelspecht, bei dem der Scheitel auch beim Weibchen rot, die Aftergegend aber und ein großer Teil des Unterleibes zart rosenrot ist, und endlich noch den Zwerg der Familie, den reizenden, in buschreichen und feuchten Laubwaldungen am ehesten anzutreffenden Zwergspecht ( Dendrocopus minor [L.], Abb. 2). Während dieses nützliche Vögelchen sich sehr gern auch in Obstpflanzungen, Parkanlagen und großen, verwilderten Gärten ansiedelt, bewohnt der menschenscheue, stattliche Schwarzspecht (schwarz mit roter Kopfplatte und gelben Augen, Dryocopus martius [L.], Abb. 4) das Innere ausgedehnter Waldungen, besonders auch der großen Nadelforste. Der grasgrüne, ebenfalls mit einer roten Kopfplatte und einem ebensolchen Bartstreifen geschmückte Grünspecht ( Picus viridis [L.] Abb. 3) ist dagegen hauptsächlich in lichten, hochstämmigen Laubwaldungen zu Hause; während bei ihm die Augengegend schwarz ist, ist sie bei dem ähnlichen, etwas kleineren Grauspecht grau. Diese beiden Arten halten sich mehr als andere Spechte auf der Erde auf, da Ameisen und deren leckere Puppen ihre Lieblingsnahrung bilden. Da die Spechte ihrer ganzen Leibesorganisation nach auf das Leben an alten Baumstämmen angewiesen sind, die sie ruckweise, sich auf den elastisch-federnden Schwanz stützend, erklettern, zählen sie zu den hervorragendsten Charaktervögeln des deutschen Waldes, für dessen Gedeihen sie insofern von besonderer Wichtigkeit sind, als sie unter der Baumrinde die schädlichen, holzzerstörenden Larven gewisser Käferarten hervorsuchen. Sie zimmern sich ihre Bruthöhlen mit kräftigen Schnabelhieben selbst und verschaffen dadurch auch anderen Höhlenbrütern erwünschte Nistgelegenheit. Mögen sie dabei auch manchen gesunden Baum anschlagen, so sind sie doch im allgemeinen nützlich, und ihre gellenden, jauchzenden, lachenden, wiehernden, überraschend kräftigen Rufe sowie ihre eigentümlichen Trommelkonzerte wird kein wahrer Naturfreund im deutschen Walde missen wollen. Dieses absonderliche »Trommeln« kommt dadurch zustande, daß der Specht, um seiner Liebessehnsucht oder überhaupt nur seinem Wohlbefinden kräftigen Ausdruck zu geben, einen dürren Ast durch blitzschnelles Schnabelgehämmer in vibrierende Schwingungen versetzt.

Eisvogel ( Alcedo ispida L.)

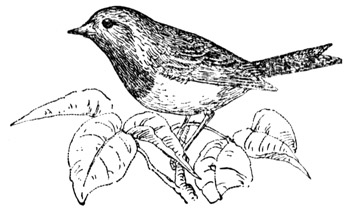

Rotkehlchen ( Erithacus rubeculus [L.])

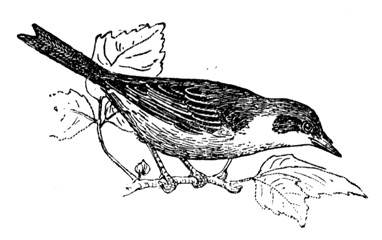

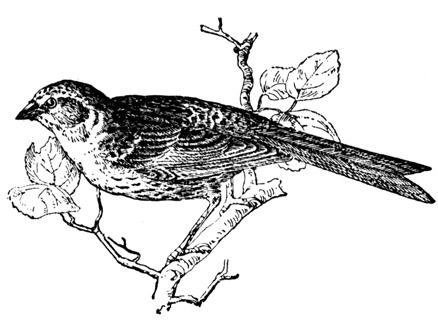

Dorngrasmücke ( Sylvia sylvia [L.]>

Teichrohrsänger ( Acrocephalus streperus [Vieill.]) brütend.

Kohlmeise ( Parus maior L.)

Spechtarten

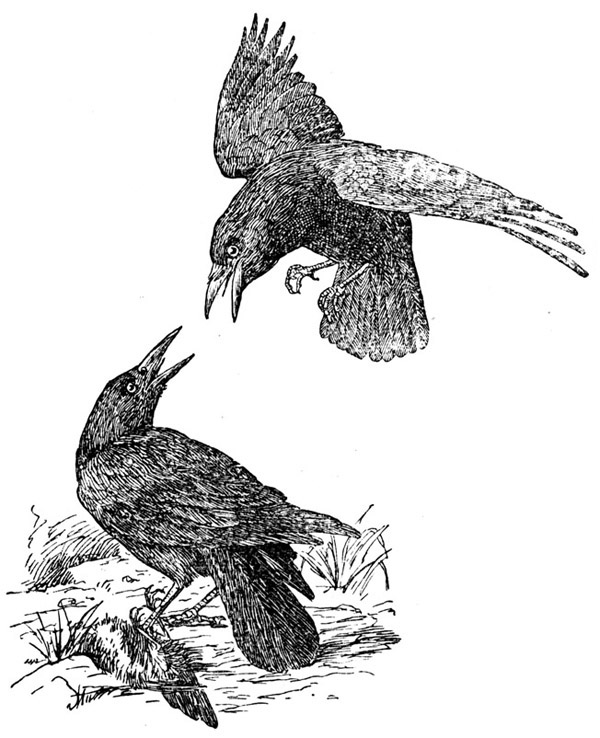

In vernachlässigten, blößenreichen Waldungen steigt der Baumpieper, ein schlicht lerchenartig gefärbtes Vögelchen und hurtiger Läufer, von einer Baumspitze spitze aus in weitem Bogen in die Lüfte, kanarienartig dazu trillernd und schließlich mit langsam ersterbendem »Zia zia zia« wieder zu seinem Ausgangspunkte zurückkehrend. Von den liederreichen Lerchen kann nur die liebliche Heidelerche als Waldvogel gelten, da sie gewöhnlich auf heidebewachsenen Waldblößen brütet, besonders auf dürrem Boden im undichten Nadelwalde des Mittelgebirgs. Ihre süßen Strophen, die wie kleine Silberglöckchen ans Ohr tönen, sind eine wahre Erquickung für den einsamen Wanderer in solchen öden Gegenden. Die Ammern sind mehr Feld- als Waldvögel. Nur der in der Hauptsache gelb gefärbte Goldammer, dessen schlichte Strophe das Volk so sinnig mit »Wie wie wie hab ich dich – lieb« übersetzt hat, ist vornehmlich in Feldhölzern und Vorwaldungen mit viel Unterholz zu Hause. Ganz auf den Nadelwald und auf dessen Sämereien als Nahrung angewiesen ist dagegen der durch seine kreuzweise übereinandergelegten Schnabelkiefer vor allen anderen Vögeln ausgezeichnete Kreuzschnabel. Gar prachtvoll heben sich die alten, schön johannisbeerrot gefärbten Männchen im Winter von den vom Schnee überzuckerten Fichten ab, mit deren großen Zapfen im Schnabel sie eifrig hin und her fliegen, oft ihr kräftiges Locken erschallen lassend. Merkwürdig ist es, daß diese wetterharten Vögel auch mitten im Winter zur Fortpflanzung schreiten und ihr warmes, dickwandiges Nest errichten zu einer Zeit, wo Schnee, Eis und Kälte alles Tierleben in starre Fesseln schlagen. Ebenfalls als Brutvogel im Nadelwalde heimisch ist unser allbekannter Erlenzeisig mit dem gelbgrünen Gefieder und der schwarzen Kopfplatte. Im Winter kommen auch starke Schwärme des nordischen Birkenzeisigs (grau mit rotem Scheitel, das ausgefärbte Männchen auch mit roter Brust) zu uns, die namentlich solche Wälder aufsuchen, wo es Erlen und Birken gibt. In noch größeren Massen pflegen in manchen Wintern die Bergfinken (Brust rostrot, Bauch und Bürzel weiß, Oberseite grauschwarz) zu erscheinen, die dann zu Tausenden und aber Tausenden in den Buchenwäldern einfallen, deren Samenertrag empfindlich schmälern und ihre Stille mit häßlich quäkenden Locktönen nicht eben angenehm unterbrechen. Da ist unser allbekannter Buchfink doch ein viel netterer Bursche, dessen taktmäßig schmetternde, klangvolle Weise wohl kaum in einem deutschen Walde völlig fehlen wird, sei es Lauboder- oder Nadelholz, in der Ebene oder im Gebirge, auf trockenem oder feuchtem Boden. Recht stille, einsame Waldpartien sucht sich der farbenschöne Gimpel oder Dompfaff zum Standquartier aus. Im Winter kommt er auch in die Gärten, wo wir dann seinen schwermütigen Flötenpfiff hören und das schmucke Gewand der Männchen bewundern können, die brennendrote Weste, den zartblaugrauen Oberrock und das tiefschwarze Samtbarett. Der in seinem Benehmen sehr an den Kanarienvogel erinnernde, in der Hauptsache hellgelb gefärbte Girlitz, der freilich im Gegensatz zu seinem begabten Vetter von den »Inseln der Glückseligen« nur einen unbehilflich stammelnden und zirpenden, mit wirrem Zithergeklimper vergleichbaren Schwirrgesang hören läßt, war ursprünglich in den Mittelmeerländern heimisch und ist von dort aus erst im vorigen Jahrhundert auf zwei großen Einbruchsstraßen von Südwesten und Südosten aus in Deutschland eingewandert, in dessen südlichen und mittleren Teilen er heute bereits zu den häufigen Vögeln zählt, während er im Norden unseres Vaterlandes vorläufig noch ziemlich vereinzelt auftritt. Auf die Gebirgswälder des südwestlichen Deutschland beschränkt ist der schön gelbgrüne Zitronenzeisig, der nur bei rauhem Wetter in die geschützteren Täler verstreicht und deshalb im Schwarzwald als sicherer Vorbote von Schneegestöber unter dem Namen »Schneevögeli« bekannt ist. In ganz Deutschland gemein ist dagegen der mehr an Waldrändern sich aufhaltende und viel auf den Feldern sich herumtreibende Hänfling, ein vortrefflicher Sänger von braungrauer Farbe, dessen alte Männchen auf Stirn und Brust mit lebhaftem Karminrot geschmückt sind; sein melodienreiches, wechselvolles, mit einigen hart gackernden Tönen durchsetztes Lied ist durch eine auffällige, laut krähende Strophe besonders gekennzeichnet. Der bunte Stieglitz mit dem schwarz-weiß-roten Kopf und den beiden gelben Binden im schwarzen Flügel liebt parkartige Landschaften, ist daher in allen durchbrochenen und lichten Laubhölzern anzutreffen, nicht aber im geschlossenen Nadelforst und im düsteren Hochwald. Einer unserer häufigsten Vögel ist der etwas plump gebaute Grünfink (Hauptfarbe gelbgrün) oder Zwunsch, der besonders an den Waldrändern und in den Auen sich vorfindet. Das Spatzengeschlecht wird im Walde durch den in Baumhöhlungen aller Art nistenden Feldsperling vertreten, der sich vom gewöhnlichen Haussperling durch den rotbraunen Oberkopf, den weißen Halsring und eine zweite Flügelbinde unterscheidet. Ein recht dickköpfiger und vierschrötiger Bursche ist der durch seinen gewaltigen Schnabel auffallende, überwiegend gelbbraun gefärbte und im Oberflügel ein weißes Schild tragende Kirschkernbeißer; er lebt nur in Laub- und gemischten Waldungen und knackt mit seinem Riesenschnabel die härtesten Kirschkerne so wuchtig auf, daß man das dadurch verursachte Geräusch dreißig Schritte weit hören kann. Meister Star nistet, soweit er sich nicht enger an den Menschen angeschlossen und die von diesem ausgehängten Nistkästen bezogen hat, in den Baumhöhlungen unserer Laubwälder und zeigt sich an solchen Plätzen nach meinen Erfahrungen oft auffallend scheu. Der goldgelbe, schwarzflügelige Pirol, dessen köstlich verschlungener Flötenpfiff von den ersten Tagen des Mai ab wieder unser Ohr erfreut, hängt sein kunstvoll gefertigtes Beutelnest am liebsten an schwanken Birkenzweigen in gemischten, etwas feuchten Laubwaldungen auf. Während der schwarzweiß getropfte Nußhäher nur in den Arvenbeständen des Hochgebirges brütet, ist der kokette Strauchritter und schmucke Hochstapler Eichelhäher mit der hübschen Federhaube und dem schönen, blauen Flügelspiegel sowohl im Nadel- wie im Laubwalde heimisch, wo er mit mißtönig rätschendem Geschrei herumstrolcht und jedes ihm vorkommende Vogelnest erbarmungslos ausplündert. Ein arger Nesträuber ist auch die schwarzweiß gefärbte, metallisch glänzende, langschwänzige Elster, die sich aber mehr an den Waldrändern und in kleinen Feldgehölzen als im Innern großer Forste aufhält und namentlich recht sparrige Bäume und Dorngestrüpp liebt, die ihr das Material zu ihren überhaubten Nestern liefern müssen. Die uns von unseren Kirchtürmen und von alten Ruinen her wohlbekannte Dohle finden wir auch in kleinen und lichten Wäldern wieder, wo sie zu den Höhlenbrütern zählt und gleichfalls ihrem ausgesprochenen Geselligkeitstriebe huldigt. Noch größere Brutkolonien aber bildet die in ein stahlblau schimmerndes Gefieder gehüllte Saatkrähe, die im Alter eine nackte, grindige Stelle um den Schnabel herum bekommt. Ihre sparrigen Reisighorste stehen zumeist in hochstämmigen, kleinen Feldgehölzen, oft ein Dutzend und mehr auf einem Baume. Dagegen brüten die am Körper hellgraue Nebelkrähe und die sie westlich der Elbe vertretende ganz schwarze Rabenkrähe stets einzeln, beide eine arge Geißel der Niederjagd und schlimme Feinde der Kleinvogelwelt, wodurch der Nutzen, den sie durch Vertilgung von Mäusen und schädlichen Insekten unleugbar auch stiften, mehr als aufgehoben wird. Der mächtige Kolkrabe, Wodans geheiligter Vogel, ein reckenhafter Typus des alten germanischen Urwaldes, ist bei uns schon im Aussterben begriffen, was man trotz seiner großen Schädlichkeit vom Standpunkte des Naturganzen und des Naturschönen aus nur lebhaft bedauern kann. Dem rotrückigen Würger oder Neuntöter, einem unserer begabtesten Spötter, den man seiner Nesträubereien halber im Garten nicht gut dulden kann, mag man im Walde immerhin sein Plätzchen gönnen. Noch harmloser sind der auf der atlasweißen Unterseite so duftig-rosenrot überhauchte Grauwürger und der wesentlich seltenere Rotkopfwürger. Als ein arger Räuber, der selbst erwachsenen Singvögeln mit Erfolg nachstellt, muß dagegen der große Raubwürger, auch Krickelster genannt, gelten, der im Gegensatze zu seinen sehr wärmebedürftigen Verwandten auch den Winter über bei uns bleibt, dann zwar manches Mäuschen wegfängt, aber auch die Vogelscharen an den Futterplätzen grimmig zehntet. Alle Würger beanspruchen in erster Linie Dorngesträuch, auf dessen Spitzen sie auf Beute lauern und an dem sie zu Zeiten des Überflusses die gefangenen Opfertiere aufspießen. Ein sich fast jeden Winter einstellender und sich dann ausschließlich von den verschiedensten Beeren ernährender Gast ist der farbenduftige, vertrauensselige, dummgefräßige Seidenschwanz mit der hübschen Tolle, der gelben Schwanzbinde und den roten Federplättchen. Die Fliegenschnäpper sind in allen vier Arten Bewohner nicht zu düsterer Laubwaldungen. Der graue und der schwarzrückige Trauerfliegenfänger sind am häufigsten. Die in den wundervollsten Farbenabstufungen alter Baumrinde angepaßte Nachtschwalbe, der blöder Aberglaube so viel Schändlichkeiten angedichtet hat (siehe die Trivialnamen Ziegenmelker, Hexe usw.), halte ich für den forstnützlichsten aller unsrer Vögel. Den Tag verträumt dieser Sonderling, indem er sich der Länge nach an einen wenig geneigten Baumstamm andrückt, so daß man ihn nur sehr schwer zu Gesicht bekommt. Mit Einbruch der Dämmerung aber wird er munter, streicht mit geisterhaftleisem Flug die Waldränder und Waldwege entlang und fängt hier gierig die so forstschädlichen Nachtschmetterlinge mit seinem ungeheuerlichen Rachen weg. Seine Stimme ist ein absonderliches Schnurren. Auch der Kuckuck, dessen lenzkündender Ruf jedes Gemüt mit Freude erfüllt, ist, wenn er auch durch seinen Brutparasitismus zahlreiche Vogelbruten vernichtet, entschieden ein forstnützlicher Vogel, da er als der einzige von allen unseren Vögeln behaarte Raupen in so großer Menge verzehrt, daß sein Magen von den eingebetteten Haaren dieser argen Waldschädlinge oft wie ausgepolstert aussieht. Ob diese Raupen dabei teilweise mit Parasiten behaftet waren oder nicht, ist für die Praxis ganz gleichgültig. Das nähere Studium des Brutgeschäftes des Kuckucks gewährt eine Reihe hochinteressanter Einblicke in das geheimnisvolle Walten der Natur und ihre wunderbar harmonische Werkstätte. Als »Kuckucksküster« oder »Kuckucksknecht«, weil er wenige Tage vor dem Gauch bei uns einzutreffen pflegt, bezeichnet der Volksmund den possierlichen Wiedehopf, der seinen schönen Federfächer auf dem Kopf so kokett auf- und zuzuklappen versteht. Sein fröhliches »Hupp hupp hupp« ist auch einer der angenehmsten Naturlaute in dem großen Frühlingskonzert. Er siedelt sich am liebsten an den Rändern alter, vom Unterholz freier Laubwälder an, da, wo diese an Hutungen, Wiesen und Äcker stoßen. Am Neste ist das sonst so hübsche Kerlchen freilich ein arger Schmutzian und steht in dieser Beziehung in recht üblem Gerüche – in des Wortes wörtlichster Bedeutung. Einer unserer schönsten Vögel ist die blaugrüne, auf dem Rücken zimtfarbene, mehr in Ostdeutschland anzutreffende Blauracke oder Mandelkrähe, deren häßliches und mißtöniges Geschrei freilich ihrem prachtvollen Federkleide recht wenig entspricht. Sie bewohnt lichtere Wälder in ebenen Gegenden mit dürrem Boden, wo sie zumeist in Baumhöhlungen brütet, erfreulicherweise aber auch entsprechend große Nistkästen annimmt. Ein eintöniges, etwas stumpfsinnig, aber doch gemütlich klingendes Freudengeschrei macht uns Ende April auf die Ankunft des Wendehalses aufmerksam, dessen Gefiederfärbung wie beim Baumläuferchen und der Nachtschwalbe der Baumrinde nachgebildet ist. Mit seiner erstaunlich langen, klebrigen, ungemein beweglichen Zunge stöbert dieser eigentümliche und durch seine große Ängstlichkeit ausgezeichnete Vogel in den Ameisenhaufen herum und zieht dann die hängengebliebenen Kerfe rasch in den Schnabel.

Baumpieper ( Anthus trivialis [L.])

Fichtenkreuzschnabel ( Loxia curvirostra L.)

Gimpel ( Pyrrhula pyrrhula [L.])

Grünfink ( Chloris chloris [L.])

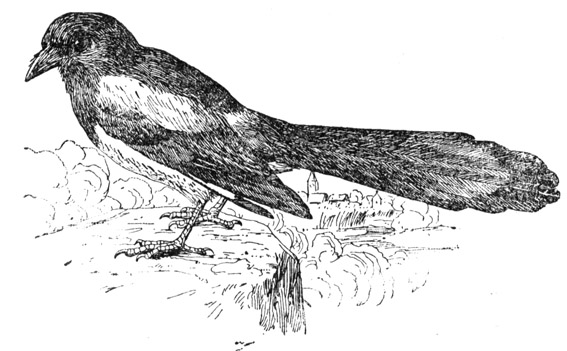

Elster ( Pica pica [L.])

Raubwürger ( Lanius excubitor L.)

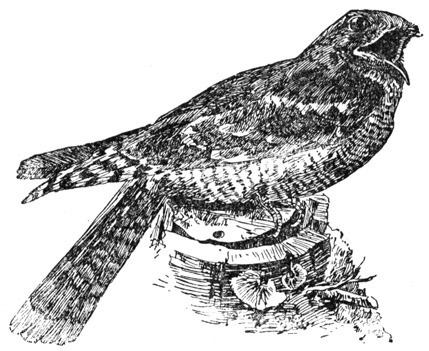

Nachtschwalbe ( Caprimulgus europæus L.)

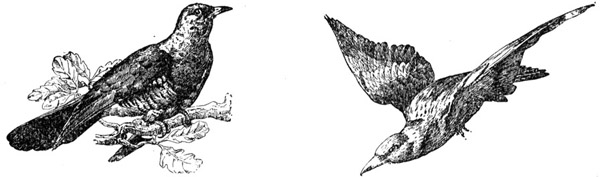

Links: Kuckuck ( Cuculus canorus L.) rechts: Blauracke ( Coracias garrula L.)

Als »fliegende Katzen« könnte man unsere Nachtraubvögel, die durch ihre glühenden Augen, ihren lautlosen Flug, ihre unheimlichen Rufe und ihr scharfes Gehör ausgezeichneten Eulen, bezeichnen, denn sie sind die besten Mäusevertilger unserer Vogelwelt. Im Walde selbst wohnt namentlich der stattliche braunäugige Waldkauz, der in einer rotbraunen und einer grauen Spielart bei uns vorkommt, in Baumhöhlungen brütet und während der Paarungszeit ein lautes »Hu hu hu huhuhuhuhu« ausstößt, das dem wilden Jauchzen eines Betrunkenen gleicht und sicherlich bei der Sagenbildung vom »Wilden Jäger« eine nicht unwichtige Rolle gespielt hat. Auch das kleine, hübsche und lebhafte Steinkäuzchen, dessen helles »Kuwitt kuwitt«-Geschrei Anlaß zu dem albernen und dem vielverfolgten Eulengeschlechte so verhängnisvoll gewordenen Aberglauben vom »Totenvogel« und »Leichenhuhn« gegeben hat, ist im Walde anzutreffen, wenn auch selten im Innern großer Forste, sondern mehr an den Waldrändern und in den Vorhölzern. Die durch sichtbare Federohren und gelbe Augen ausgezeichnete, überaus nützliche Waldohreule brütet nicht in Baumhöhlen, sondern in verlassenen Krähen-, Tauben-, Raubvogel- und Eichhörnchennestern. Unsere Rieseneule, der König der Nacht, der gewaltige Uhu, ist leider infolge unausgesetzter Verfolgungen schon so selten geworden, daß es heutzutage nur noch wenigen Beobachtern vergönnt ist, ihn in freier Natur zu Gesicht zu bekommen, und in noch höherem Grade gilt dies von dem majestätischen Steinadler, dem Vorbilde tyrannischer Herrschsucht, dem eigentlichen Vogelkönig. Eher horstet noch hier und da in den großen Waldungen Norddeutschlands der zwar größere, aber unedlere und wohl auch schwächere Seeadler. Die stolze Burg des weißbauchigen und blaufüßigen Fischadlers ist schon von weitem sichtbar, da sie in den äußersten Wipfeln der höchsten Bäume errichtet wird, aber trotzdem der erstaunlichen Höhe der Horstwände wegen schwer zu ersteigen, so daß das wunderhübsch gezeichnete Gelege von den Eiersammlern sehr begehrt ist. Er verzehrt nur Fische, die er stoßend aus dem Wasser hervorholt. Unser häufigster Adler ist der namentlich in den großen Forsten Ostdeutschlands gar nicht seltene Schreiadler mit einfarbig-kaffeebraunem Gefieder, gelben Fängen und Augen und gelber Wachshaut. Er ist ein trotz seiner stattlichen Größe verhältnismäßig harmloser Vogel, der nach meinen Beobachtungen mehr Frösche und dergleichen, als Warmblütler frißt. Der die Einsamkeit liebende, schwerfällige Schlangenadler mit blauen Fängen, blauer Wachshaut und großen gelben Glotzaugen ist durch die Fortschritte der Kultur schon so ziemlich aus unsern Forsten verdrängt worden. Leider scheint auch dem prachtvollen, pfeilgeschwinden, durch seinen schwarzen Backenstreifen ausgezeichneten Wanderfalken ein ähnliches Schicksal bevorzustehen; er ist allerdings ein arger Räuber, der namentlich unter den Tauben und Rebhühnern gehörig aufräumt, während er sitzendes und laufendes Wild nicht zu ergreifen vermag, da er sich dabei durch die Wucht seiner blitzschnell geführten und ungeheuer heftigen Stöße selbst zerschmettern würde. Wo er im Walde brütet, steht sein Horst auf den höchsten Bäumen. Sein Ebenbild im kleinen ist der reizende Lerchenfalke, der ihn an Fluggeschwindigkeit und -gewandtheit womöglich noch übertrifft und namentlich den Lerchen und selbst den schnellen Schwalben gefährlich wird. Er gehört zu den weichlichsten Zugvögeln und brütet deshalb erheblich später als andere Raubvögel, nämlich gewöhnlich erst im Juni. Auch der als regelmäßiger Wintergast bei uns erscheinende Merlin ist im Verhältnis zu seiner geringen Größe ein tüchtiger, geradezu verwegener Räuber, der insbesondere die Goldammern, Spatzen, Finken und Meisen auf den Futterplätzen wegkapert. Alle Falken sind schon von weitem an ihren auffallend spitzen Schwingen im Fluge leicht zu erkennen. Neben dem Bussard der gemeinste unserer Raubvögel ist der zierliche Turmfalke mit gelben Fängen und auffallend langem Schwanze, bei dem die Geschlechter sehr verschieden gefärbt sind. Er ernährt sich ganz überwiegend von Mäusen und größeren Insekten und ist deshalb ein durchaus nützlicher Vogel. Sehr gern siedelt er sich in kleinen Feldgehölzen an, aber ebenso häufig auch in großen Kieferwaldungen. Eigentümlich ist ihm das »Rütteln« über einer erspähten Beute, wobei er unter heftigen Flügelschlägen mit lang herabhängendem Schwanze wie angenagelt in der Luft hängt. Er brütet in Baumhöhlungen oder Felsspalten, aber auch frei in selbsterrichteten, mit Mäusefellchen gepolsterten und mit grünem Birkenreisig ausgelegten Horsten oder in verlassenen Krähen- und Elsternnestern. Fast ebenso nützlich, obgleich er sich seiner erheblicheren Stärke und Größe wegen schon eher gelegentliche Übergriffe erlaubt, ist der plumpe Mäusebussard, denn die schädlichen Nager bilden immer und überall seine Hauptnahrung, und er verbraucht ihrer ganz unglaubliche Mengen. Im Winter hilft ihm bei der Mäusevertilgung noch sein nordischer Vetter, der an dem dunklen Brustschild und den befiederten Fängen leicht kenntliche Rauhfußbussard. Die meisten Horste unseres Mausers findet man aus Kiefern. Seine katzenartig miauende Stimme und seine prachtvollen Flugspiele machen ihn auch dem oberflächlichen Beobachter bald genug auffällig. Der durch seine zum Schutze gegen die Wespenstiche schuppenartig gebildete Zügelbefiederung ausgezeichnete Wespenbussard liebt besonders Eichen- und Buchenwälder, wo er die Brut von Wespen und Hummeln mit den Fängen wie ein Huhn aus der Erde herausscharrt. Merkwürdig berührt auch seine Vorliebe für Obst. Sein Horst ist stets mit frischen Reisern ausgeschmückt. Einen schlechten Geschmack in dieser Beziehung bekundet dagegen der schwarzbraune Milan, der sich am liebsten in an fischreiche Gewässer stoßenden Waldungen aufhält, weil Fische seine Lieblingsnahrung ausmachen; er trägt nämlich mit Vorliebe alte Fetzen und Lumpen sowie schmutziges Papier in seine Kinderstube ein. Hierin ähnelt ihm der rotbraune Milan oder die Gabelweihe mit dem tief ausgeschnittenen Gabelschwanz, die durch ihren herrlichen Schwebeflug das Auge des Naturfreundes entzückt, aber sich durch ihre Diebereien aus dem Hühnerhofe beim Landmanne verhaßt macht. Ungleich schädlicher jedoch sind der raubgierige Hühnerhabicht und sein getreues Abbild im kleinen, der mordlustige Sperber. Die Natur hat beide ganz hervorragend zum Räuberhandwerk ausgerüstet, denn sie vermögen sowohl fliegende wie sitzende und laufende Beutetiere zu schlagen und mit ihren langen, gelben Fängen sogar die ins schützende Dorndickicht flüchtenden hervorzuziehen. Sind schon bei allen Raubvögeln die Weibchen erheblich größer und stärker als die Männchen, so tritt dies doch bei Habicht und Sperber, die in allen deutschen Wäldern noch verhältnismäßig häufig sind, besonders auffallend hervor. Beide haben im Alterskleide auf der lichten Unterseite eine querlaufende Wellenzeichnung, in der Jugend dagegen Längsflecken.

Waldohreule (Asio otus [L.])

Lerchenfalke ( Falco subbuteo L.)

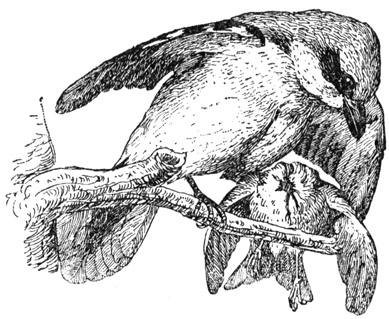

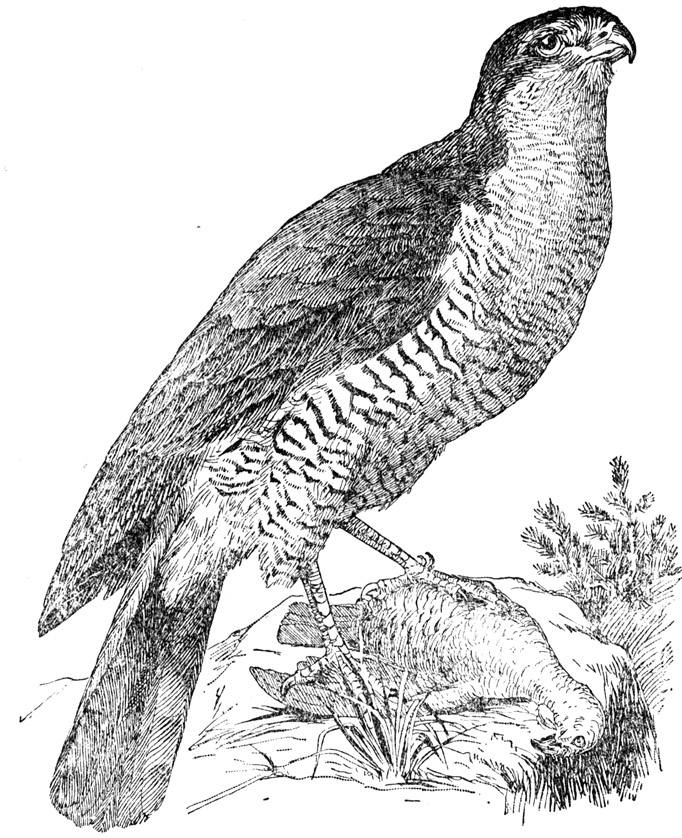

Habicht ( Astur palumbarius [L.])

Ringeltaube ( Columba palumbus L.)

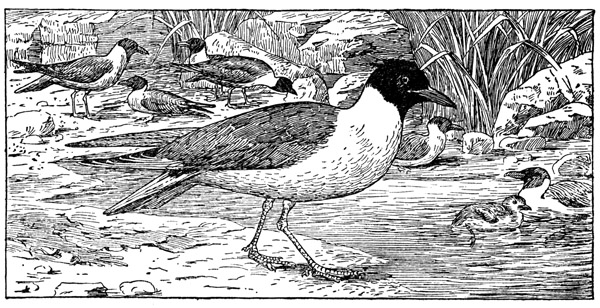

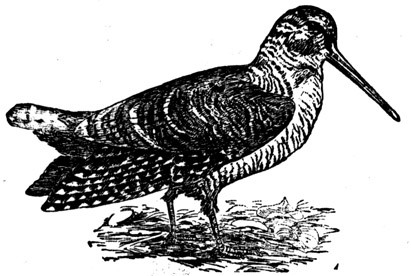

Unsere drei Taubenarten sind sämtlich echte Waldvögel. Die niedliche, kleine Turteltaube lebt besonders gerne in feuchten, gemischten Waldungen mit jungen Dickungen und hohem Stangenholz, die stattliche Ringeltaube mit dem weißen Halsring und dem weißen Flügelbug bevorzugt den alten Nadelwald, nistet aber auch in kleinen Feldgehölzen, und die leider immer seltener werdende Hohltaube mit dem schönen grünen Metallschimmer am Halse ist an das Vorhandensein von alten, hohen und hohlen Bäumen gebunden, da sie Höhlenbrüterin ist im Gegensätze zu den beiden anderen Arten, die offene, flache, recht liederliche Reisignester erbauen. Das melodische Rucksen, Gurren und Heulen und das erregte Flügelklatschen der verliebten Tauber an einem schönen Frühlingsmorgen gehört auch zu den schönsten und unentbehrlichsten Naturlauten im deutschen Walde. Dasselbe gilt von dem wilden naturwüchsigen Balzgesang des mächtigen Ur- oder Auerhahns den weidgerecht anzuspringen und mit sicherem Schusse im Morgendämmern von seinem Balzbaum herabzuholen zu den schönsten Freuden und Genüssen gehört, mit denen die spröde Diana ihre getreuen Jünger zu beglücken vermag. Der liebste Standort des Auerwildes ist der düstere Gebirgswald mit recht viel Unterholz und beerentragenden Sträuchern. Das Birkhuhn bevorzugt Heidewaldungen mit viel Gestrüpp, namentlich wenn sie Birken und Pappeln aufzuweisen haben. Die schönen Hähne balzen gesellig auf dem Erdboden, und ihre lyraförmig-gebogenen, prachtvollen Schwanzfedern mit dem gleißenden Metallschimmer bilden eine begehrte Zierde für den Jägerhut. Das hübsche Haselhuhn, das wie alle Waldhühner zu unseren Standvögeln zählt, fühlt sich in gebirgigen, recht vernachlässigten, wüsten und bunt zusammengesetzten Bauernwaldungen am wohlsten. Freund Adebar wird im Walde durch den etwas kleineren Schwarz- oder Waldstorch vertreten; bei ihm sind nur Brust, Bauch und Schenkel weiß, alles übrige braunschwarz mit Metallglanz. Er kommt nur in großen, geschlossenen, menschenleeren Wäldern, auf deren höchsten und dicksten Bäumen er seinen Horst errichtet, vor, und auch da keineswegs häufig. Seine Hauptnahrung bilden Fische. Der Fischreiher brütet bei uns gewöhnlich kolonienweise (»Reiherstand«) auf den ältesten Bäumen solcher Forste, in deren Nähe sich fischreiche Gewässer befinden. Eine solche Reiherkolonie, in die sich nicht selten auch andere Vögel eindrängen, bietet dem Naturfreunde immer einen hochinteressanten und buntbelebten Anblick, wenn auch in ihr »der Schmutzerei und des Gestankes viel« herrscht, während der Fischzüchter sie natürlich nicht gerne sieht und nach Möglichkeit auf ihre Vertreibung oder Ausrottung bedacht ist, so daß die Zahl der Reiherstände in Deutschland schon sehr abgenommen hat. An einsamen Waldlachen von einiger Ausdehnung fliegt bisweilen ein oberseits schwarzbrauner, weißgetüpfelter Schnepfenvogel mit hohem, silberhellem Pfeifen vor uns auf; dabei leuchtet sein weißschimmernder Bürzel förmlich auf. Es ist dies der zierliche Waldwasserläufer, der dadurch merkwürdig ist, daß er sich oft auf Bäume (besonders auf die Spitztriebe junger Fichten) setzt, einen ausgesprochenen Bisamgeruch namentlich zur Paarungszeit) und seine Eier häufig in alten Drosselnestern ablegt. Der dem Waldleben besonders angepaßte Schnepfenvogel ist aber die wegen ihres schmackhaften Wildbrets so hochgeschätzte Waldschnepfe. Schade nur, daß unsere Jäger so viele dieser hochinteressanten Langschnäbler in törichter oder selbstsüchtiger Verblendung aus dem Frühjahrsstriche wegschießen, denn sonst hätten wir sicherlich weit mehr Brutschnepfen in den deutschen Revieren. Sie bewohnen Wälder aller Art, wenn sich nur genügend feuchte und weiche Stellen vorfinden, an denen sie nächtlicherweile mit ihrem sehr feinfühligen Schnabel nach Regenwürmern bohren (»wurmen«) oder wo sie das vermoderte, alte Laub klumpenweise umwenden und nach allerlei Insektenlarven durchstochern können. Erwähnen will ich schließlich noch den Kormoran, weil er seine Brutkolonien bei uns nach Reiherart gewöhnlich auch auf Waldbäumen anlegt, die er durch seinen scharfen Kot bald zum Absterben bringt. Viele Kormorankolonien wird man in deutschen Gauen freilich nicht mehr finden, da diese gewaltigen Fischfresser ihrer großen Schädlichkeit wegen nirgends lange geduldet werden. Es sind fast gänsegroße, grünschwarze Vögel mit weißem Wangenfleck, Schwimmfüßen und Hakenschnabel, unersättliche Fresser, gewandte Schwimmer und vorzügliche Taucher.

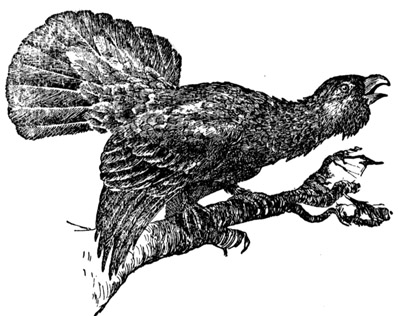

Auerhahn ( Tetrao urogallus L.)

Haselhuhn ( Tetrao bonasia L.)

Waldstorch ( Ciconia nigra [L.])

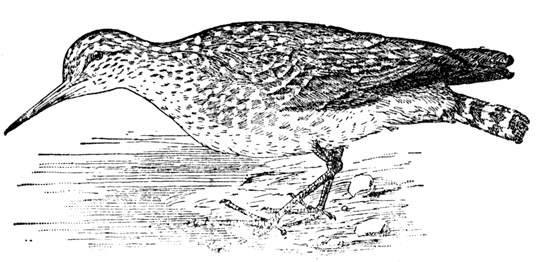

Waldwasserläufer ( Totanus ochropus [L.])

Damit wären wir mit unserem flüchtigen Überblick über die typischsten Vertreter der Vogelwelt im deutschen Walde zu Ende. Nun darf man sich freilich nicht einbilden, daß es möglich wäre, in ein und demselben Walde all diese in ihren Ansprüchen und Lebensgewohnheiten so unendlich verschiedenartigen Vogelarten vereint anzutreffen, denn ein so gedrängtes Zusammenleben erlaubt schon der harte »Kampf ums Dasein« nicht, und im allgemeinen muß eine Gegend schon als ornithologisch reich bevölkert gelten, wenn es uns gelingt, auf einem mehrstündigen Ausfluge 30-40 Vogelarten zu Gesichte zu bekommen oder sonstwie festzustellen. Bereits bei der obigen Aufzählung wird der geneigte Leser bemerkt haben, daß die meisten Vögel zwischen der Art des Waldes einen Unterschied machen und sich nur in Waldbeständen von ganz bestimmter Beschaffenheit aufhalten, wenigstens zur Brutzeit, während die Strich- und Wanderzeit sie oft auch vorübergehend an Örtlichkeiten führt, die ihrem Geschmack sonst durchaus nicht zusagen. Vor allem machen Nadel- und Laubwald einen tiefgreifenden Unterschied, und es sind nicht allzuviele Vogelarten (ich nenne als Beispiele Rotspecht, Eichelhäher, Buchfink, Kohlmeise), die sich in beiden gleich heimisch fühlen. Sehr gern sind dagegen viele Vogelarten in gemischten Waldungen, z. B. Gimpel, Wacholderdrossel, Fitis, Kuckuck. Ausgesprochene Nadelholzbewohner sind Hauben- und Tannenmeise, Heidelerche, Kreuzschnabel, Goldhähnchen, Misteldrossel usw., Laubholzbewohner dagegen Sumpf- und Schwanzmeise, Nachtigall, Dorngrasmücke u. a. Manche Vogelarten sind durch die Anpassung an das Nadelholz einerseits und an das Laubholz andererseits im Laufe der Jahrhunderte bereits in zwei deutlich unterscheidbare Formen zerfallen, z. B. der Baumläufer, und ähnliches bereitet sich bei anderen Arten (Pirol, Schwarzplättchen) ersichtlich vor. Ferner finden wir, daß die einzelnen Vogelarten innerhalb Laub- und Nadelholz wieder ihre ganz besonderen Lieblingsbäume haben, so daß ihr Vorkommen oft genug geradezu an das Vorhandensein dieser gebunden ist, indem sie hinsichtlich Ernährung, Nestbau oder anderer Lebensgewohnheiten direkt auf solche Bäume angewiesen sind. So übt die Eiche eine große Anziehungskraft auf Stare, Dohlen und Eichelhäher, die Buche auf Zwergfliegenfänger, Bergfink und Waldlaubsänger, die Weide auf Gartenrotschwanz, Sprosser und Sumpfmeise, die Erle auf Erlenzeisig, Karmingimpel und Flußrohrsänger, die Birke auf Birkenzeisig und Pirol, der Kirschbaum auf den Kirschkernbeißer, die Eberesche auf Gimpel und Seidenschwanz, die Arve auf den Tannenhäher, die Zwergkiefer auf den Wasserpieper aus, und den Würgern und Grasmücken ist dicht verwachsenes Dorngestrüpp unentbehrlich. Auch hier hat weitgehende Anpassung an einzelne Baumarten und ihre Früchte oder tierischen Bewohner schon zur Differenzierung ursprünglich einheitlicher Formen geführt. So ist im wesentlichen der Fichtenkreuzschnabel auf Tanne und Fichte, der Kiefernkreuzschnabel auf die Kiefer und der Bindenkreuzschnabel auf die Lärche angewiesen. Manche Vögel bewohnen das Innere großer Waldungen (Schwarzspecht, Auerhuhn), andere nur die Waldränder (Hänfling, Grünfink), andere parkartiges, wechselvolles Gelände (Stieglitz, Girlitz), andere die Waldblößen und -lichtungen (Baumpieper, Heidelerche) und wieder andere die Vor- und Feldhölzer (Goldammer, Gelbspötter). Manche bevorzugen den düsteren, geschlossenen Hochwald (Kolkrabe, Schwarzstorch), manche lichte Waldungen ohne Unterholz (Pirol, Grünspecht), manche buschreiche Wälder mit viel Gestrüpp und Gesträuch (Schwarzplättchen, Nachtigall, Rotkehlchen), manche Schonungen und Stangenholz (Turteltaube, Misteldrossel), manche die Nähe von Gewässern (Fischreiher, Fischadler) oder Wiesen und Feldern (Mäusebussard, Turmfalke). Die einen ziehen die Gebirgsforste vor (Auerhuhn, Ringdrossel), die anderen die Wälder der Ebene (Blauracke, Blaumeise) oder des Hügelgeländes und Vorgebirges (Gimpel, Braunelle). Auch die Höhenunterschiede vermögen Abweichungen innerhalb der Art hervorzurufen, ein Prozeß, der z. B. bei der Sumpfmeise schon vollendet, beim Hausrotschwanz erst im Entstehen begriffen ist. Viel kommt ferner auf die Bodenbeschaffenheit an, denn viele Vögel (z. B. die Heidelerche) lieben trockene, viele aber (z. B. Blaukehlchen und Nachtigall) feuchte Lagen. Aber auch die geologische Beschaffenheit des Erdbodens ist von hoher, bisher leider keineswegs gebührend gewürdigter Bedeutung. Wir dürfen uns ja den Vogel nicht als schrankenlosen Beherrscher der Lüfte, als ein gewissermaßen ätherisches Wesen vorstellen, denn auch die besten Flieger sind an die graue Scholle gebunden, und die Lerche, die jauchzend den Himmel zu stürmen scheint, muß doch wieder zur Erde zurückkehren, denn nur auf ihr findet sie Nahrung, nur auf ihr kann sie brüten, nur auf ihr können Individuum und Art sich erhalten. Jede Bodenformation hat deshalb auch ihre besonderen gefiederten Bewohner, und diese sind andere aus Kalk- wie auf Ur- oder Eruptivgestein, andere in der Sandsteinformation als im Löß oder im Alluvium. Am schönsten konnte ich die ungeheuer scharfe Grenze, die der Wechsel der geologischen Beschaffenheit eines Gebietes auch in der Vogelwelt zieht, in Montenegro beobachten, wo die Karstformation nach der albanischen Grenze zu plötzlich mit Schieferformation wechselt und dadurch ein geradezu haarscharfer Strich in der Verbreitung fast sämtlicher Vogelarten gezogen wird, denn nur ganz wenige sind in beiden Gebieten gleichmäßig vertreten. Das ornithologische Bild ändert sich vielmehr wie mit einem Zauberschlage urplötzlich wie die Dekoration in einem Theaterstücke, und beim Überschreiten dieser Grenzzone stößt man auf Schritt und Tritt auf vorher nicht gesehene und gehörte Vogelarten, während die, welche man bis dahin täglich vor Augen hatte, sich jetzt nicht mehr sehen lassen. In weniger auffallendem Maße konnte ich auch in Deutschland oft genug entsprechende Verhältnisse feststellen und die Wahrnehmung machen, daß gewisse Vogelarten fast nur auf gewissen Böden vorkommen. So sind Grau- und Gartenammer beide Kinder der Ebene und beide Feldvögel, aber erstere bevorzugt entschieden fetten Lehm-, letztere dürren Sandboden, eine Erscheinung, die auch die zerrissene, ich möchte sagen, inselartige Verbreitung so vieler Vögel erklärt. Tragen wir ihre Brutbezirke auf einer geologischen Karte ein, so fällt es uns wie Schuppen von den Augen, und so manches Rätsel in der Verbreitung der Vögel findet seine sofortige Lösung. So habe ich z. B. die allerliebste Brachschwalbe nirgends und niemals anderswo angetroffen als auf natronhaltigem Boden. Und weil der geologische Ausbau des zentralen Deutschland zwischen den mächtigen diluvialen und alluvialen Bildungen der norddeutschen Tiefebene auf der einen und den Alpen und Karpathen, diesen gewaltigen, durch von Süden her wirkende Druckkräfte gefalteten Kettengebirgen tertiären Alters, auf der anderen Seite so überaus kompliziert ist, ist es auch die Verbreitung vieler Vogelarten. In den ornithologischen Lehrbüchern wird oft die Elbe als Verbreitungsgrenze nahe verwandter Vogelformen (Nebelkrähe östlich, Rabenkrähe westlich, Schwarzkehlchen westlich, Braunkehlchen mehr östlich der Elbe) angegeben, aber nicht der herrliche Strom bildet für den Vogelflügel ein Hindernis, sondern die geologische Vergangenheit, und die heutige geologische Beschaffenheit der Gebiete östlich und westlich der Elbe sind die ausschlaggebenden Faktoren, denn im Osten haben wir im wesentlichen nur noch Diluvium und Alluvium, im Westen dagegen all die mannigfachen Gesteine des einstigen, im Laufe der Jahrtausende von den Atmosphärilien größtenteils zernagten und abgetragenen »variszischen Hochgebirges«. Kurz, die innigen und unleugbaren Beziehungen zwischen Geologie und Ornithologie sind hochinteressant und stellen ein fast noch jungfräuliches Gebiet dar, dessen planmäßige und verständnisvolle Bearbeitung dem Forschergeiste ungeahnte Früchte in den Schoß zu werfen mir sehr geeignet scheint.

Waldlaubsänger ( Phylloscopus sibilator [Bchst.])

Erlenzeisig ( Chrysomitris spinus[L.])

Goldammer ( Emberiza citrinella L.)