|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

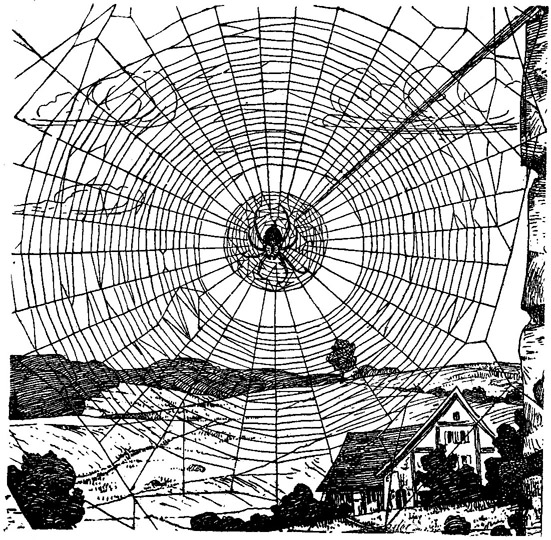

Taufrischer Morgen auf herbstlicher Flur! Welch wunderbare Bilder entrollt er vor unsren entzückten Augen! Schwerlich gibt es etwas Schöneres in der heimischen Natur, und selbst der holde Frühling mit all seinem Blumenduft und Zwitschersang kann sich mit ihm kaum messen. Wenigstens kommt man zu dieser Ansicht in den Jahren, wo man den Altar der Venus abbricht und dafür dem Bacchus einen neuen errichtet. An Farbenzauber kann es jedenfalls der Lenz mit dem Herbst nicht aufnehmen. In flammendem Rot und leuchtendem Gelb prahlt der durchsichtig gewordene Wald, und das düstere Blau- und Schwarzgrün der Nadelbäume sticht unvermittelt dazwischen. Aus dem fahl verbleichenden Wiesengras leuchten weiße Pilze als frohe Flecken, recken die Herbstzeitlosen ihren schlanken, rosenfarbenen Lilienleib. Von Baum zu Baum zieht das muntere Turnervölkchen der stillgeschäftigen Meisen, über die kahlen Stoppelfelder hoppelt der Hase, streichen schwerfälligen Fluges krächzende Krähen, und der Knall eines Schusses am Waldesrand verkündet, daß die frischfröhliche Jägerzeit wieder begonnen hat. Wunderbar klar und von köstlicher Frische ist die alles in den schärfsten Umrissen abzeichnende Luft, die liebe Sonne lacht von einem fast unwahrscheinlich blauen Himmel herab, und ihre Strahlen zaubern Millionen und aber Millionen von sprühenden Demantfunken auf taufeuchte Blätter und Gräser. Weithin aber ist alles übersponnen von silbernem, duftigem Schleierflor. Die Stoppeln und Gräser überzieht er, alle Wegweiser und Stämme, alle Zäune und Planken hüllt er ein, fliegt uns als Silberschleier an die Kleidung und ins Gesicht, ja selbst die alte Stiefelruine auf dem Zaun und die häßliche Vogelscheuche auf dem Feld erscheinen wie von gütigen Feenhänden geschmückt, und auch den duftigen Düngerhaufen deckt ein reich mit Tauperlen durchstickter Silberteppich. Das ist der vielgerühmte Altweibersommer, dem der Volksmund noch mancherlei andere Namen gegeben hat, wie Marien-, Herbst-, Sommer-, Matthias- und Gallusfäden, fliegender Herbst-, Nach-, Mädchen- und Indianersommer, Mariengarn, Garn der heiligen Jungfrau, Baumwollregen usw. Wie man sieht, spielt die heilige Jungfrau Maria dabei eine große Rolle, aber wahrscheinlich ist sie auch hier nichts anderes als eine Übertragung altgermanischen Götterglaubens auf den christlichen Kultus. Die fromme Sage erzählt, daß sie mit 12 000 Jungfrauen am frühen Morgen diese Fäden spinne, während unsere germanischen Vorfahren sie mit ihren Schicksalsgöttinnen, den zumessenden Metae (daraus verstümmelt »Mädchensommer«), in Beziehung brachten.

Jedenfalls ist die Menschheit schon sehr frühzeitig auf dieses wunderbare Schauspiel der Natur aufmerksam geworden, aber es hat lange genug gedauert, bis man sich über seine Art und Weise ins klare kam und unzweifelhaft feststellte, daß Millionen kleiner Spinnen es sind, die den Zauberteppich bereiten. Zwar nahm schon der alte Aristoteles als selbstverständlich an, daß die Sommerfäden nichts anderes seien als Spinnenfäden, aber das abergläubische Mittelalter hat diese einfache Erklärung schnell wieder vergessen und gefiel sich in allerlei absonderlichen Vorstellungen. Der »englische Homer«, Geoffrey Chaucer († 1400), war der erste, der den Altweibersommer ausführlich beschrieb, und 1670 fand Hulse wandernde Jungspinnen auf den Fäden. Aber trotzdem war der Aberglaube so rasch nicht auszurotten. Noch Stoy hielt die Herbstfäden für eingetrocknete Pflanzensäfte, und der treffliche englische Naturforscher Robert Hooker, der diese Erde, die für den armen verwachsenen Teufel ein wahres Jammertal war, 1703 verließ, meinte, daß es sich um ein Erzeugnis der Atmosphäre handle. Andere erblickten in den Sommerfäden in der Luft schwebende Algenfäden; sogar Ephraim Goeze, Pfarrer zu Quedlinburg, ein Bruder des Hamburger Hauptpastors und Gegners von Lessing, sonst ein ausgezeichneter Beobachter, hielt sie für eine harzähnliche Ausschwitzung, und das Volk sah darin nach wie vor das Schleppkleid der Jungfrau Maria oder wohl auch ein bedenkliches Warnzeichen vor Pest, Hungersnot und Wintergraus. Ebenso war man sich über die treibende Kraft der Fäden im unklaren und führte sie bald auf Verdunstung des Taus, bald auf elektrische Abstoßung zurück. Auch Zoologen, die den tierischen Ursprung der Gewebe erkannten, schrieben ihn doch z. T. nicht den Spinnen, sondern gewissen Käfern und Schildläusen zu, oder, wenn sie doch in Spinnen die Künstlerinnen sahen, hielten sie die Fäden für gewöhnliche Fangapparate, wenn die Menschheit so lange über die Natur der Marienfäden im Zweifel sein konnte, so ist dies wohl darauf zurückzuführen, daß ihre allzugroße Massenhaftigkeit verblüffte und daß man so selten Spinnen auf ihnen fand. Dies ist freilich einfach genug zu erklären: die betreffenden Beobachter sind eben zu spät aufgestanden.

Will man die Spinnen in ihrer Tätigkeit belauschen, so muß man schon bei Sonnenaufgang aus den Federn sein, andernfalls wird man meist nur schon verlassene Gewebe antreffen, oder die Spinnchen machen sich bei der leisesten Erschütterung ihres Gespinstes aus dem Staube. Hat man aber Glück und ist man an einem warmen, ruhigen und sonnigen Herbstmorgen zur Stelle, so kann man die Tierchen zu Hunderten auf erhöhten Punkten sitzen sehen oder sie zu Dutzenden von den Grashalmen abstreifen. Die ganze Erscheinung erinnert an das Meeresplankton im Wasser, denn sie stellt gewissermaßen das Plankton der Luft dar, ein Schweben in der Atmosphäre und zugleich die einzige Schwebeart bei Landtieren. Der Zweck der Einrichtung ist klar: Die Tiere wollen wandern und Reisen machen, um den Verbreitungsbezirk ihrer Art zu vergrößern und dadurch zugleich den kannibalischen Mitbewerbergelüsten der eigenen Kameraden männlichen und weiblichen Geschlechts zu entgehen. Wir haben also eine Parallelerscheinung zu den geflügelten Samen vieler Pflanzenarten vor uns. Da nun die Spinnen weder zu ausdauernden Wanderungen geeignete Beine haben noch Flügel besitzen wie die Vögel und Kerfe, so werden sie einfach zu Luftschiffern und benutzen dazu ein Floß von denkbar einfachster Bauart, das aber doch seinen Zweck vollkommen erfüllt. Es ist die praktischste Art und Weise der Ortsveränderung, die sich für flügellose Tiere ersinnen ließe. Allerdings bezweifeln selbst neuere Naturforscher, wie z. B. Schiner, daß das Wandern der Zweck der Herbstfäden sei, weil diese ja ein regelloses Spiel der Winde darstellen, und neigen der Ansicht zu, daß es sich nur um überschüssig geworbene Gewebe handelt, die ihren Zweck verfehlt haben, weil sie nicht angeheftet werden konnten und deshalb nun mit dem Winde umhertreiben. Aber auf eine regelrechte Richtung kommt es bei dieser Wanderung ja auch gar nicht an, wenn sie nur das Tier eine genügende Strecke weit von seinem bisherigen Aufenthalt entführt. Gewisse Eigentümlichkeiten in der Verbreitung mancher Spinnenarten lassen sich überdies nur durch solche Luftreisen erklären.

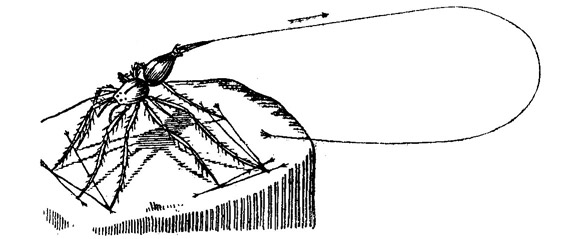

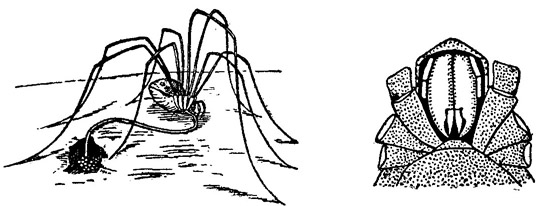

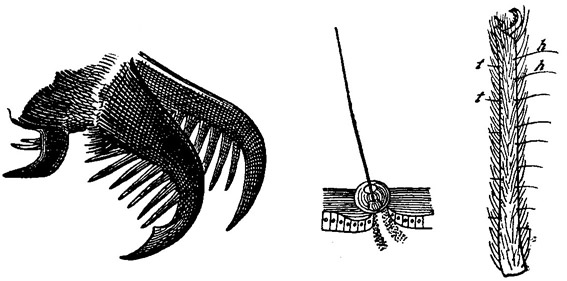

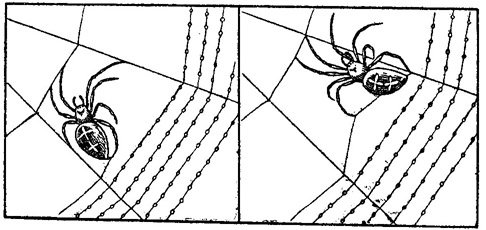

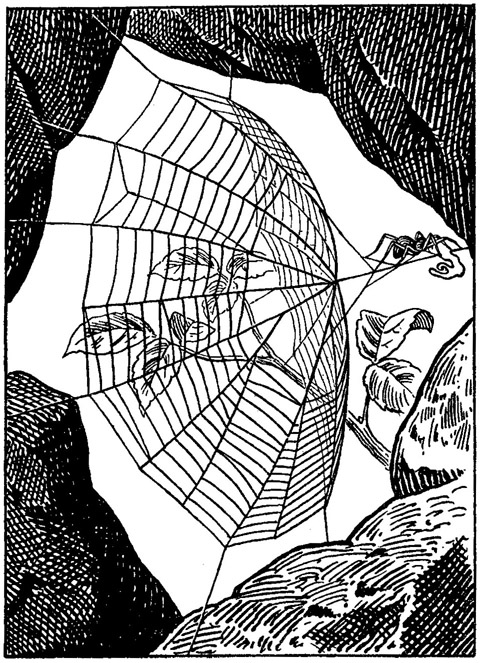

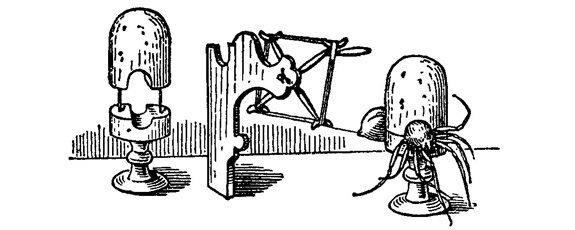

Es handelt sich bei diesen Wanderern keineswegs um eine besondere Spinnenart, sondern es sind eine ganze Reihe verschiedener Formen an solchen Luftschiffahrten beteiligt, hauptsächlich Wolfspinnen und Krabbenspinnen, also Arten, die keine Fangnetze verfertigen. Es ist nicht schwer, die Tierchen beim Antritt ihrer abenteuerlichen Reise zu beobachten, wenn man nur über ihre Lebensgewohnheiten einigermaßen Bescheid weiß. Bei Sonnenaufgang haben sie sich massenhaft auf erhöhten Punkten, also auf Sträuchern, Zäunen, Grenzsteinen und dgl., angesammelt und warten nun die Erwärmung des Bodens ab, um ihr Luftsegel loszulassen. Früher glaubte man, daß sie einfach einen langen Fadenstrahl aus ihren Spinnwarzen gewissermaßen herausschießen, wie ein Fischer dem Ertrinkenden ein Tau zuwirft, bis er imstande sei, sie zu tragen. Aber das ist nicht richtig, und es müßte ja auch eine besondere Muskulatur zu derartig heftigem Herausschießen des Spinnstoffs vorhanden sein, die man bisher nicht gefunden hat. Der Vorgang spielt sich vielmehr folgendermaßen ab: Die Spinnen – es sind ausschließlich junge Tiere, meist zwischen der dritten und vierten Häutung – befestigen zunächst auf dem zum Abflug ausersehenen Punkte einige Fäden, heben fortspinnend den Hinterleib hoch und stellen sich dabei mit der Stirne gegen den Wind, so daß dieser den immer weiter heraustretenden Hauptfaden zu einer Art Schlinge ausbeult (Abb. 1). Ist sie lang genug geworden, so beißt die Spinne den Faden an der Befestigungsstelle ab, läßt plötzlich die Unterlage mit allen Beinen zugleich los und erhebt sich nun (sie wiegt ja höchstens 1/30 g) auf ihrem flatternden Floße in die Luft, getragen von der Luftströmung, die von dem erwärmten Erdboden aus nach oben emporsteigt. So segelt sie höher und höher – oft genug hat man sie ja schon auf den höchsten Kirchtürmen gefunden –, bis sie auf eine andere Luftströmung trifft, die von der Seite her wirkt und stärker ist als die bisherige. Nun werden die kühnen Luftschiffer von dieser erfaßt und weit, weit fortgetrieben, gewöhnlich 30–50 km. Sie haben es aber in der Gewalt, sich zur Erde herabzulassen, indem sie einfach den Faden aufrollen und verkürzen und infolgedessen mit ihrem gebrechlichen Luftschiff langsam zum Boden herabsinken. Es läßt sich denken, daß bei der Masse der Spinnen die Fäden sich oft verwirren, dadurch unbrauchbar werden und neu gesponnen werden müssen, wodurch sich ihre Massenhaftigkeit an manchen Stellen erklärt. Die Wanderung führt nicht selten überraschend weit und ebensooft ins sichere Verderben. So erzählt Darwin, daß ein Schiff, auf dem er fuhr, 100 km von der Küste entfernt, plötzlich mit einer Unzahl von aus der Luft herabfallenden kleinen Spinnen bedeckt wurde, und der Kapitän eines Segelschiffs berichtet gar, daß dieses in einer Entfernung von 350 km von der amerikanischen Küste plötzlich von Massen winziger roter Spinnchen wimmelte. Wo die Sommerfäden in ungewöhnlicher Menge niedergehen, vermögen sie geradezu lästig zu werden, namentlich in Gegenden, wo das Grumt spät gemäht wird, indem sie dieses derart überspinnen, daß es wegen des den Läden anhaftenden Taus unter dieser Überdeckung nicht trocken werden kann. Dadurch werden die sonst so nützlichen Spinnen dem Landwirt unter Umständen auch schädlich.

Abb. 1. Junge Wolfspinne, einen Faden des »Altweibersommers« spinnend.

Ebensowenig kann der Jäger mit dem Altweibersommer sich befreunden, denn nicht selten verklebt er dem suchenden Hunde Augen und Nase derart, daß er seine Arbeit nicht leisten kann, sondern beständig zu tun hat, um den lästigen Schleier mit den Pfoten vom Gesicht herabzustreifen.

Wie schon gesagt, sind die meisten der Luftwanderer Wolfspinnen (Lycosidae), kleine, unansehnliche Arten, die nicht, wie unsere Kreuz- und Hausspinnen, listige Netzsteller sind, sondern frei auf der Jagd herumschweifen und mit wölfischer Wildheit über ihre Beute herfallen, die sie mit Ausdauer beschleichen und in kühnen, katzenartigen Sprüngen erhaschen. Anmutige Tiere sind diese Wolfspinnen nicht, aber durch lange und starke Gliedmaßen, kräftigen Körperbau und verhältnismäßig gute Augen vortrefflich zum Räuberhandwerk ausgerüstet. Sie fallen sofort auf durch die Schnelligkeit ihres Laufes, die Wildheit ihrer Bewegungen, das plötzliche Hervorstürzen aus ihren Schlupfwinkeln. Viele Beobachter finden ihr Betragen allerdings mehr abstoßend als anziehend, namentlich ihr Liebesleben, denn schon der brave alte de Geer hat vor 160 Jahren mit Grauen und sittlicher Entrüstung festgestellt, daß die weibliche Wolfspinne die unangenehme Gewohnheit hat, ihren Ehegatten aufzufressen, wenn sie ihn erwischen kann, nachdem oder selbst bevor er seine Schuldigkeit getan hat. Aber versöhnend wirkt auf den Beobachter dann doch wieder die bewunderungswürdige Mutterliebe dieser Tiere. Widerwärtige Megären mögen sie sein, aber dafür sind sie auch wieder musterhafte Mütter, die ihre Nachkommen sorgsam behüten und beschützen und bis zur eigenen Aufopferung gegen übermächtige Feinde verteidigen. Da ihre Jungen noch im gleichen Sommer den Eiern entschlüpfen, haben sie es nicht nötig, ihnen ein schützendes Winterquartier zu bereiten, und bei ihrer rastlos herumschweifenden Jagdweise können sie auch eins feste Wohnung nicht gut bewachen; deshalb schleppen sie die mollig in Seide eingepackten Tierchen auf Schritt und Tritt mit sich herum.

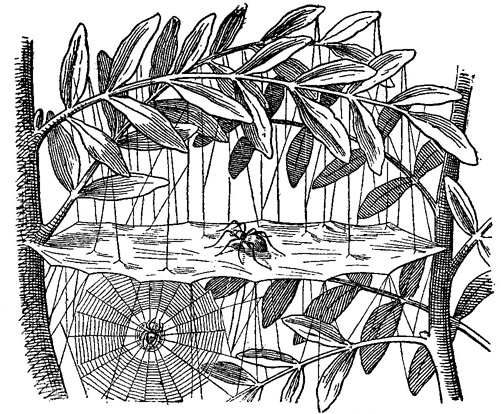

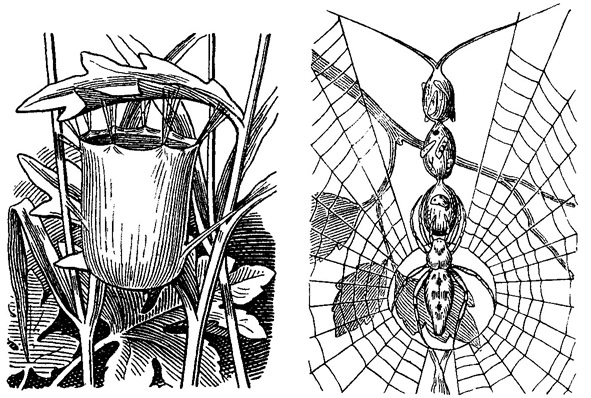

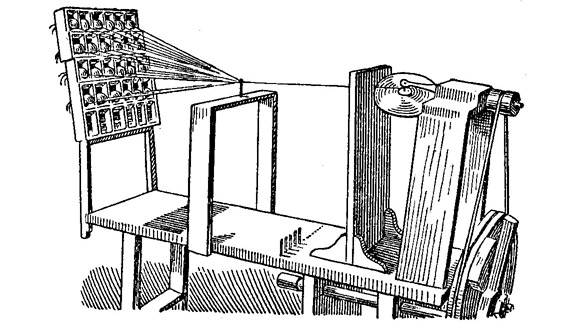

Schon die Art und Weise, wie sie den Eierkokon anfertigen, ist höchst interessant. Der Naturforscher Henking, der sie dabei belauscht hat, schildert, wie die Spinne in einer stillen Ecke ihres Käfigs zunächst Fäden von einer der zusammenstoßenden Wände zur andern hinüberspann, dann Verbindungsfäden einwob und auf diese Weise eine weitmaschige Decke, eine Art Lappen herstellte. Hierauf begibt sich die Spinne in die Mitte dieses lockeren Gewebes, sämtlichen Spinnwarzen entquellen reichlich weiße Fäden, und unter Hin- und Herdrehen des Körpers, namentlich des Hinterleibes, wird eins runde Lagerscheibe von etwa ¾ cm Durchmesser geschaffen, ein Polster für die Eier, dessen Herstellung etwa 40 Minuten Zeit erfordert. Nach einer kurzen Ruhepause treten dann plötzlich die Eier in einem Guß aus der Geschlechtsöffnung hervor, begleitet von einer gelblichen Flüssigkeit. Während so der glänzende Eierhaufen auf dem Polster höher und höher sich türmt, schrumpft zusehends der Hinterleib der Spinne mehr und mehr zusammen. In kaum zwei Minuten sind die etwa 60 kugelrunden Tierchen auf dem Polster abgelegt, von der gelben Flüssigkeit wie von einem Hof umgeben. Nun heftet die Spinne an dem einen Rand des Polsters eine Reihe von Fäden an und führt sie im Zickzack über den Eierhaufen hinweg, der bald unter dem dicht und dichter werdenden Gewebe verschwindet. Dann wird durch Zerbeißen der Verbindungsfäden der Kokon, der bereits seine linsenförmige Gestalt angenommen hat, von der Unterlage gelöst, die Spinne nimmt ihn mit dem vorletzten Beinpaar vor und unter sich, wie ein Radfahrer das Vorderrad seines Fahrrades, und setzt ihn drehend in rasend schnelle Bewegung, wobei sie ihn mit einer ganz andersartigen, schmutziggrünlichen Seide umspinnt, zunächst bloß an der Naht, wo sich der grüne, bandartige Gürtel sehr hübsch von dem schneeweißen Kokon abhebt. Allmählich aber wird dieser ganz von den grünen Fäden überzogen, und so vergehen etwa 45 Minuten, bis er fertig ist. Ich selbst habe Wolfspinnen im Freien bei der Eiablage beobachten können und gesehen, daß sie hier zur Aufnahme des Grundpolsters erst eine kleine Grube in lockeres Erdreich graben. Der fertige Kokon wird an den Spinnwarzen befestigt und nun überall mit herumgetragen(Abb.2), aber nur im Notfalle auch noch mit den Tastern festgehalten. Er ist fast so groß wie das Tier selbst, und es sieht aus, als ginge dieses auf den Zehen, weil es beim Laufen die Beine weit auseinanderspreizen muß, um der Riesenkugel Platz zu machen. Wenn die Jungen ausschlüpfen, lockern sie das Gewebe auf, durchbrechen es an der Nahtstelle und steigen dann ihrer Mutter auf den Buckel. Diese läßt den bis dahin so sorgsam behüteten Kokon fallen, sobald sie die ganze Kinderschar vollzählig auf ihrem Rücken versammelt weiß. Er ist dann ganz von der munteren Nachkommenschaft bedeckt, und der Laie meint dann wohl, die bedauernswerte Spinne wimmele von Läusen. Die Kleinen nehmen auf ihrem hohen Sitz an allen Jagdausflügen der Mutter teil, die sie auch förmlich spazieren trägt, um ihnen die Wohltat eines Luft- und Sonnenbades zu verschaffen. Die Jungen entfernen sich dann auch wohl von ihrer eigenartigen Zufluchtstätte, klettern und turnen an den Grashalmen herum, spielen förmlich miteinander, flüchten aber beim geringsten Anzeichen von Gefahr wieder zur Mutterspinne zurück und werden von ihr schleunigst in den Schlupfwinkel getragen.

Abb. 2. Wolfspinne mit Kokon.

Nimmt man einer Spinne den Eikokon weg, so ist es spaßig zu sehen, wie sie verwirrt und rastlos danach sucht und unverkennbare Freude bekundet, wenn sie ihren Schatz wiedergefunden hat. Eine gewisse Gedächtnisgabe der Tierchen läßt sich bei solchen Versuchen nicht wegleugnen. Eine Spinne erkannte z. B. nach einer halben Stunde voller Aufregung und nach dem Verlust eines Beines den eigenen Kokon doch sofort wieder und fuhr fort, ihn mit grüner Seide zu überspinnen, wenn auch nur langsam und mit sichtlichem Zögern. Das Wegnehmen des Kokons ist übrigens gar nicht so einfach, denn die Spinne setzt sich wütend zur Wehr und wird leicht dabei verletzt; ohne den Verlust eines Beines geht es selten ab, aber die treue Mutter läßt sich dadurch in der weiteren Ausübung ihrer Pflichten keineswegs anfechten. Findet sie den gestohlenen Kokon nicht gleich wieder, sondern den einer andern Spinne gleicher Art, so entsteht um den begehrten Schatz zwischen den beiden Müttern ein erbitterter Kampf auf Leben und Tod. Dagegen werden Kokons anderer Spinnenarten beharrlich verschmäht. Gibt man einer Wolfspinne statt des fortgenommenen Kokons eine ungefähr gleich große Kugel aus Baumwolle oder zusammengedrücktem Löschpapier, so betastet und untersucht sie diese zunächst mit vielem Eifer, läßt sie aber nach kurzer Prüfung mißmutig wieder fallen. Anders gestaltet sich die Sache, wenn man auf der Papierkugel ein Stückchen vom Gewebe des echten Kokons befestigt. Dann nimmt die Spinne die Kugel ruhig an und schleppt sie unverdrossen mit sich, ohne den ihr gespielten Schabernack zu bemerken. Ein Spinnenhinterleib, den Henking an Stelle des Kokons seinen Versuchstieren anbot, wurde zwar aufgehoben, aber bald wieder fallen gelassen, da er sich seiner glatten Oberfläche wegen nicht recht befestigen ließ. Aus alledem geht wohl zur Genüge hervor, daß der Geruchsinn die Spinne bei ihrem Verhalten leitet. Leere Kokons, die älter als l4 Tage sind, werden verschmäht, denn offenbar hat sich bei ihnen der anziehende Kokongeruch schon verflüchtigt. Nebenbei kommt es aber anscheinend auch auf die Oberflächenbeschaffenheit der Eierhülle an, und außerdem muß betont werden, daß es auch unter den Spinnen verschieden gute Mütter gibt, daß deshalb die einen leichter, die anderen schwerer einen falschen Kokon sich unterschieben lassen. Menges Wolfspinnen nahmen sogar Kuchenkrümchen an, deren Geruch ihnen offenbar zusagte, lehnten dagegen Kreidestückchen trotz ihrer weißen Farbe und ihrer rauhen Oberfläche beharrlich ab. Zu leicht darf der Ersatzkokon nicht sein? sinkt sein Gewicht unter den vierten Teil eines echten Kokons mit 50 Jungen, so wird er nicht mehr angenommen. Dagegen scheint merkwürdigerweise eine Gewichtsgrenze nach oben kaum zu bestehen. Henking machte sich den Spaß, Schrotkügelchen, die in Seidenpapier gewickelt und dann mit echter Kokonhülle umkleidet waren, seinen Versuchstieren anzubieten, und solche verhältnismäßig ungeheure Lasten wurden willig aufgenommen und bis zur völligen Erschöpfung der Spinnen herumgeschleppt. Diese selbst sind ungemein leicht (es gehen etwa 25 Muttertiere auf ein Gramm), und doch vermögen sie gewaltige Lasten zu tragen. Während die Spinne selbst nur 0,0378 g wiegt, ein echter Kokon mit 50 Jungen 0,02 g, die Papierkugel 0,0264 g, wurden doch Schrotkugeln von 0,213 g dauernd herumgeschleppt und sogar solche von 0,451 g wenigstens zwei Tage lang, bis die Spinne infolge völliger Erschöpfung verendete, hatte sie doch eine Last tragen müssen, die das zwanzigfache Gewicht eines gewöhnlichen Kokons besaß! Wenn die Zeit zum Ausschlüpfen der Jungen herangekommen war, und aus den Papierkugeln trotzdem nichts zum Vorschein kommen wollte, warfen die Spinnen ihre Last schließlich in das Wasser des Trinkgefäßes, holten sie aber wieder heraus, um zu sehen, ob sich die erhofften Jungen denn immer noch nicht zeigen wollten.

Die Wolfspinnen können ihre Beutetiere nicht durch listig gestellte Netze fangen, sondern müssen sie nach Ratzenart beschleichen und sich dann mit plötzlichem Sprunge auf sie stürzen. Ihre Gewandtheit ist ihr einziges Jagdmittel, aber daran fehlt es ihnen so wenig, daß sie die Fliegen sogar an senkrechten Wänden mit großer Sicherheit wegfangen. Mit solch fabelhafter Geschwindigkeit stürzen sie sich auf ihr Opfer, daß man die einzelnen Bewegungen gar nicht mehr zu unterscheiden vermag. Mit ihren langen Beinen halten sie das summende Beutetier förmlich umschlungen, während die Chelizeren (Kieferfühler, d. s. die vordersten, als Oberkiefer dienenden kürzeren Gliedmaßenpaare der Spinnentiere) den tödlichen Giftbiß beizubringen suchen. Die Opfer wehren sich nach Kräften mit ihren Flügeln, und großen Fliegen gelingt es auch manchmal, die Spinne abzuschütteln. Bei der Jagd werden die Wolfspinnen, obwohl sie verhältnismäßig gut sehen, wohl weniger durch das Gesicht geleitet, als von ihrem Gefühlsinn, der von wunderbarer Feinheit ist, und dem sich noch ein empfindliches Gehör beigesellt. Die Spinne fühlt und hört die Bewegungen der Beutetiere und vermag danach die Richtung abzuschätzen. Wie ihre Verwandten, trinkt auch die Wolfspinne viel und gern. Sie hält dann die hintersten Beinpaare am Uferrande, während die vordersten auf dem Wasser ruhen, ohne bei dem geringen spezifischen Gewicht des Tieres einzusinken.

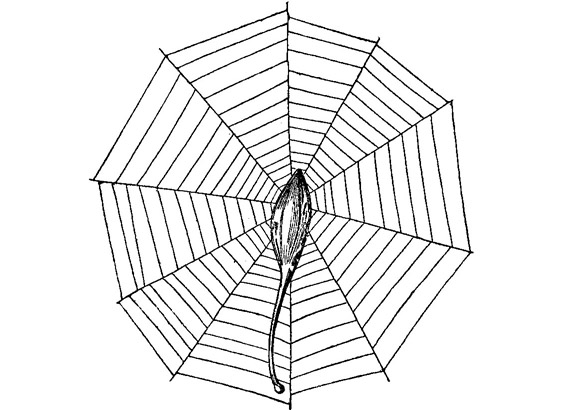

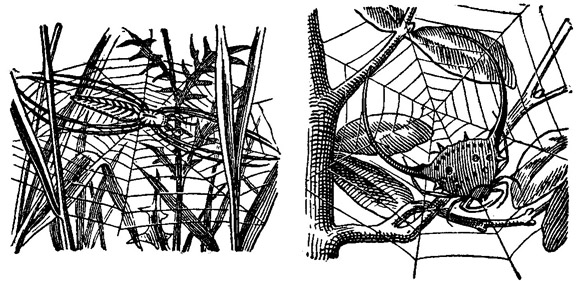

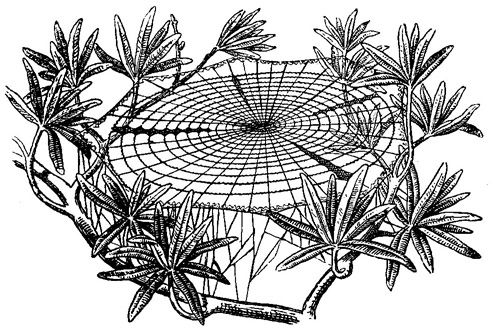

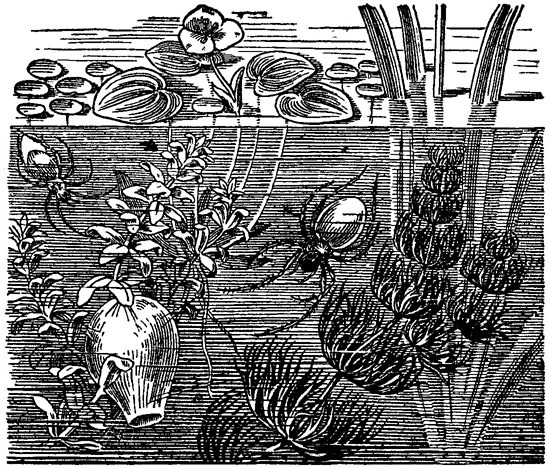

Manche Wolfspinnen begnügen sich nicht mit der Jagd auf festem Lande, sondern verfolgen ihre Beute sogar noch aufs Wasser hinaus, was namentlich die sogen. Jagdspinne tut. Noch weiter geht in dieser Beziehung die Floß- oder Piratenspinne ( Dolomedes fimbriatus), eine 20 mm große und sehr hübsch gefärbte Art, leicht kenntlich an zwei gelblichen Seitenbinden auf der Oberfläche des Hinterkörpers (Abb. 4). Sie baut sich nämlich zur Jagd auf Wasserinsekten ein richtiges Floß von etwa 5 qcm aus dürren Pflanzenteilen, die sie mit ihren Fäden zusammenwebt, wie schiffbrüchige Seeleute Holzplanken mit Seilen zusammenbinden. Der unternehmende achtbeinige Fischer braucht zu seinen kühnen Fahrten weder Kompaß noch Segel, sondern läßt sein gebrechliches Floß einfach von Wind und Wellen treiben, wohin es eben sei. Aufmerksam aber späht die Spinne von ihrem Sitze aus nach einer Fliege, Motte oder Mücke, die etwa ins Wasser gefallen ist, und wenn sie eine solche erblickt oder durch die leise Erschütterung des Wassers wahrgenommen hat, verläßt sie ihr Schifflein, stürzt sich mit wildem Ungestüm auf das hilflose Opfer, schleppt es auf ihr Floß und hält hier triumphierend das Siegesmahl. Reich ist die Ernte des Wassers, und dem gefräßigen Flößer entgeht so leicht kein Beutetier. Cook sah diese Spinne sogar mit einem 8 cm langen Fischchen ringen, es überwältigen und glücklich ans Ufer schleppen. Naht sich etwas Verdächtiges, so begibt sich die Piratenspinne auf die Unterseite ihres Floßes, hängt sich hier an und ist so jedem Blicke entzogen.

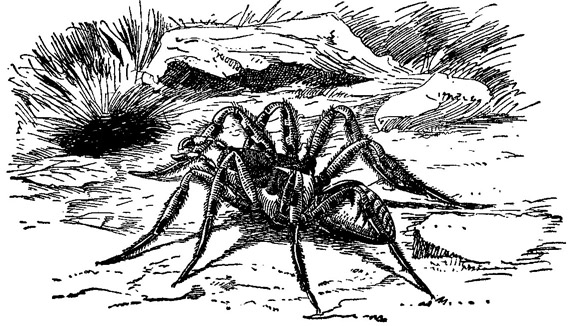

Zur Familie der Wolfspinnen gehört auch die berüchtigte Tarantel (so genannt nach der apulischen Stadt Tarent), von der die Italiener wahre Schauermärchen zu erzählen wissen. Sie (Abb. 3) gilt beim Volk für sehr giftig, ist es aber nur in ganz geringem Grade. Ich bin selbst öfters von Taranteln gebissen worden, habe aber nie größere Unannehmlichkeiten dabei gehabt als nach einem tüchtigen Bienen- oder Wespenstich. Angeblich sollen die von der Tarantel Gebissenen in wildes Gebaren und rasende Tänze (Tarantella) verfallen, oder es wurden ihnen solche als Gegenmittel verordnet. Das Ganze ist heute lediglich ein Mittel, neugierigen Vergnügungsreisenden das Geld aus der Tasche zu locken, worauf man sich in Italien bekanntlich überhaupt gut versteht. Allerdings hat der schwedische Arzt Röhler in der Tat eine »Tarantella-Krankheit« festgestellt, aber sie ist nichts anderes als eine Art Milzsucht, an der namentlich die Frauen in Unteritalien oft lange Jahre zu leiden haben und die verursacht wird durch die sitzende Lebensweise dieser trägen Menschen in ihren schmutzigen Wohnspelunken. Da mag allerdings eine zeitweilige Tanzwut ein ganz geeignetes Gegenmittel sein, wie wenig aber der sogen. Tarantellismus in Wirklichkeit mit unseren Spinnen zu tun hat, geht schon daraus hervor, daß diese Geisteskrankheit als Musterbeispiel einer rätselhaften Massenpsychose im Mittelalter auch in Deutschland weite Landstriche ergriff, obwohl es bei uns gar keine Taranteln gibt.

Abb. 3. Tarantel.

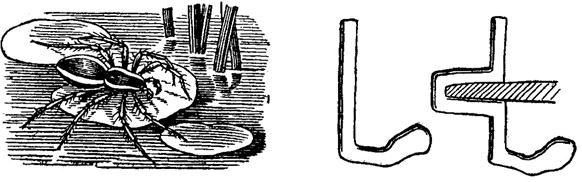

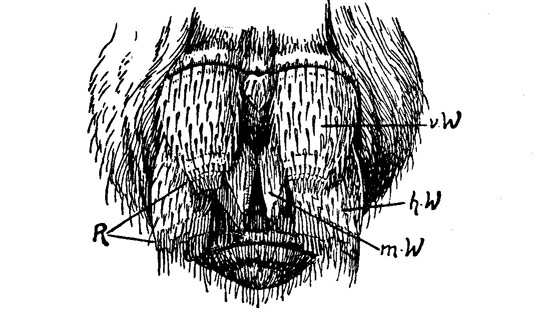

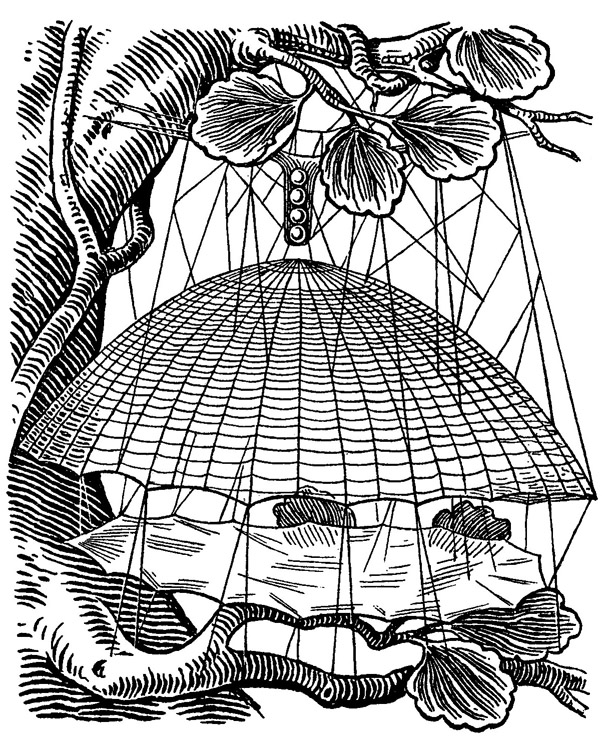

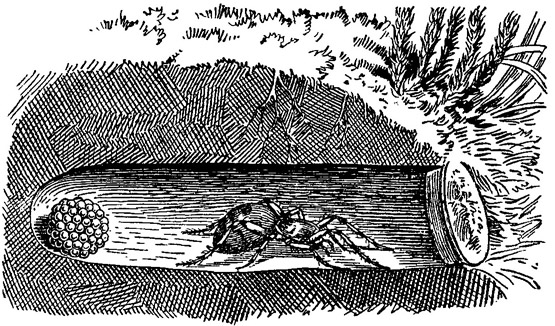

Ungeachtet der Zerstörung ihres sonderbaren Nimbus bleibt die Tarantel doch ein höchst interessantes Geschöpf wegen ihrer in mancher Beziehung merkwürdigen Lebensweise. Sie ist ein Nachttier und sitzt tagsüber in ihrer Wohnröhre, aus der nur die vier Vorderaugen wie Diamanten hervorfunkeln, gewissermaßen als die Fernrohre der Spinne, während die vier anderen Augen versteckt bleiben. Die Wohnröhren haben eine Länge von 30–50 cm und etwa 2,5 cm Durchmesser, verlaufen zunächst senkrecht, machen aber dann eine plötzliche, fast rechtwinklige Biegung, so daß die ganze Höhle strumpfförmige Gestalt gewinnt (Abb. 5). Die Wände sind schön und sauber mit Seide austapeziert, und an ihnen wird auch der 2–300 Eierchen enthaltende Kokon aufgehängt. Stößt die Spinne beim Graben auf einen flachen Stein, so umgeht sie ihn, obwohl ihr dadurch eine ungeheure Mehrarbeit erwächst. Erber beobachtete auf der Insel Lesina eine Tarantel beim Bau ihrer Wohnung. Das fleißige Tier schleppte Erdkrümchen um Erdkrümchen sorgfältig nach

|

|

|

Abb. 4. Floß- oder Piratenspinne. |

Abb. 5. Wohnröhren der Tarantel. |

einer mehrere Meter entfernten Grube und ließ sie erst hier fallen, um jede Spur seiner Tätigkeit zu verbergen. Während der vier mondhellen Nachtstunden, in denen Erber ihr bei ihrer mühevollen Tätigkeit zusah, machte diese Tarantel den weiten Weg etwa 200mal hin und zurück, und das Ergebnis ihrer ganzen Arbeit in dieser Nacht war doch nur die Vertiefung der Wohnröhre um weitere 12 mm. Für die Jagd auf Beutetiere ist das Gift der Tarantel aber vollkommen ausreichend und wirkt selbst einer kräftigen Biene oder Wespe gegenüber fast augenblicklich tödlich. Die Tarantel versteht es aber auch, im Kampf mit solch wehrhaften Gegnern, die selbst einen gefährlichen Giftstachel besitzen, ihre Kieferklauen mit unheimlicher Sicherheit gerade in das Nervenzentrum am Genick einzuschlagen. Sie muß also ebenso wie z. B. die Dolchwespe oder die höher stehenden Raubtiere gewisse anatomische Kenntnisse besitzen und Lage und Bedeutung des Nervensystems ganz genau kennen. Ob die einzelne Tarantel diese Erfahrung erst allmählich erwirbt, oder ob sie ihr schon angeboren ist, möchte ich einstweilen dahingestellt sein lassen. Sogar große Kreuzspinnen werden von der Tarantel verzehrt, wobei sie sich merkwürdigerweise mit ihnen auf den Rücken wirft.

Das kleinere und schwächere Männchen der Tarantel gibt sich bei weitem nicht so viel Mühe mit Anlage der Wohnung wie das Weibchen und schweift viel mehr umher. Wenn es sich dem Weibchen nähern will, springt es öfters über dessen Wohnröhre hinweg oder stößt einen Grashalm oder ein Erdklümpchen hinein, um die Aufmerksamkeit der Umworbenen zu erregen, flüchtet dann aber schleunigst in ein Versteck, da es alle Ursache hat, vor der gewalttätigen Liebsten auf der Hut zu sein. Sie kommt schließlich, ungehalten über die Störung, aus ihrer Höhle heraus, um zu sehen, was es gibt, und diesen Augenblick benutzt das lauernde Männchen, um sich mit einem kühnen Sprung auf den Rücken des Weibchens zu werfen. Gelingt ihm das, so hat die Holde gegen die vollzogene Tatsache nicht viel einzuwenden; mißlingt aber der entscheidende Sprung, so wird das ungeschickte Männchen unbarmherzig gepackt und aufgefressen – wahrlich strengste Zuchtwahl im wahren Sinn des Wortes, von 10 Männchen entgehen nach den Beobachtungen Erbers kaum 2 bis 3 dem traurigen Schicksal des Gefressenwerdens. In jedem Fall ist die Xanthippe bemüht, mit dem auf ihrem Rücken sitzenden Männchen wieder in die Wohnröhre zu gelangen, was der waghalsige Freier mit allen Kräften zu verhindern sucht, denn wird er erst einmal in die unterirdische Behausung geschleppt, so ist es auch um den armen Schelm geschehen. Er wird nach vollzogener Befruchtung einfach ausgesogen, und seine leere Hülle liegt am nächsten Morgen unter den Resten anderer Beutetiere kläglich vor dem Eingang zum Hochzeitshause. Solche Überbleibsel werden aber von der Spinne baldmöglichst wieder entfernt, um den Schlupfwinkel nicht zu verraten. An dessen Eingang türmt die Tarantel gern einen Schutzwall aus zusammengesponnenen Holzstückchen, Halmen, Steinchen und dgl. auf, namentlich aus der Seite, die durch das abfließende Regenwasser bedroht ist, um eine Überschwemmung ihres Heims zu verhüten.

Die jungen Taranteln krabbeln auf dem Rücken der Mutter herum und nehmen wie diese während des Winters keinerlei Nahrung zu sich. Auf einem Weibchen, das im Februar in ganz abgezehrtem Zustande aufgefunden wurde, saßen nicht weniger als 291 Kinderchen.

Während also die Tarantel den üblen Ruf der Giftigkeit eigentlich nicht verdient, gibt es doch in Südeuropa richtige Giftspinnen, die in der Tat recht gefährlich werden können. Das sind die Malmignatten, zierliche, dunkel gefärbte Spinnen von schlankem Leibesbau (Abb. 6). Durch ihre Nahrung zwar werden sie uns nur nützlich, denn sie fangen hauptsächlich Heuschrecken und treten deshalb in Verbindung mit diesen periodisch besonders zahlreich auf. Die Spinne sucht sich im Gras der Steppe oder im steinigen Geröll, wo die Schnarrheuschrecke lebt und der Steinschmätzer seine zierlichen Knickse macht, einen vielbegangenen Insektenpfad auf und spannt über diesen in einem Engpaß niedrig über dem Erdboden ein paar Fangfäden aus. Kommt nun ein Insekt des Weges, so bleibt es mindestens mit einem Bein an den Fangfäden hängen und verwickelt sich immer ärger darein, je mehr es loszukommen sucht. Während es sich noch vergeblich abarbeitet, springt die in der Nähe lauernde Malmignatte ihrem Opfer auf den Rücken, klebt da einen neuen Faden an, befestigt ihn an einem benachbarten Grashalm und wiederholt dieses Verfahren rasch hintereinander ein dutzendmal und öfter, bis das Beutetier schließlich derart gefesselt ist, daß es sich nicht mehr zu rühren vermag und widerstandlos den tödlichen Biß über sich ergehen lassen muß. Die Kiefer der Malmignatte sind ungewöhnlich scharf, und obwohl das Tier viel kleiner ist als eine feiste Kreuzspinne, vermag es doch ungleich kräftiger zu beißen. Auch die größte Kreuzspinne kann mit ihren Chelizeren z. B. die menschliche Haut nicht durchbohren, die Malmignatte dagegen sogar die viel dickere Haut von Rindern, Pferden und Kamelen. Wenn diese Tiere aus der Weide mit Malmignatten in Berührung kommen, fährt die jähzornige Spinne sofort auf sie los und beißt sie in die Lippen oder in die Zunge, und ihr Gift ist so stark, daß in Gegenden, die reich an Malmignatten sind, alljährlich viele Weidetiere durch sie zugrunde gehen. Merkwürdigerweise sind die sonst so zähen Kamele am wenigsten widerstandsfähig gegen das Spinnengift; Pferde bedeutend mehr und Rinder noch mehr. Während von gebissenen Kamelen etwa 33% sterben, gehen von den Pferden nur 16% und von den Rindern nur 12% zugrunde. Schafe sind durch ihre wollige Bekleidung und ihre harten Lippen mehr geschützt, aber keineswegs etwa unempfindlich gegen das Gift. An der unteren Wolga wurden einmal in einem Jahr 7000 Rinder durch die Giftspinnen getötet, und wenn die Kirgisen merken, daß die Malmignatte überhand nimmt, die von ihnen (es handelt sich um die Art Lathrodectes tredecimguttatus) Karakurt, d. h. Schwarzer Wolf, genannt wird, dann brechen sie ihre Filzzelte ab und suchen andere Weidegründe auf, weil sie nicht ihre wertvollen Kamelherden aufs Spiel setzen wollen.

Abb. 6 Malmignatte.

Der Mensch ist glücklicherweise nicht übermäßig empfänglich für das Spinnengift, von 48 gebissenen Personen, die der russische Arzt Schtschenowicz behandelte, starben nur zwei. Die Kirgisen und Kalmücken tauchen das gebissene Glied in Kumyß (gegorene Stutenmilch) oder saure Milch und sollen damit gute Heilerfolge erzielen. In jedem Falle ist aber ein solcher Spinnenbiß eine schmerzhafte und langwierige Geschichte, denn 7–10 Tage dauert die Erkrankung mindestens und läßt oft noch gefährliche chronische Entzündungen zurück. Als Symptome stellen sich bald nach dem Biß ein: brennender Schmerz, kalter Schweiß, Schwindel, Unfähigkeit zum Gehen, Druckgefühl, Gallenbrechen, Harndrang, Fingerkrämpfe, hohes Fieber, Schlaflosigkeit und schließlich völlige Erschöpfung des Nervensystems. Die europäischen Ärzte verordnen deshalb vor allem schmerzlindernde, schweißtreibende und schlafbringende Mittel. Das Gift selbst, das einige Ähnlichkeit mit dem Skorpionengift besitzt, ist ein Eiweißkörper, der als Blutgift wirkt, indem er die roten Blutkörperchen zerstört, das Fibrin zum Gerinnen bringt und schließlich Herz und Zentralnervensystem lähmt. Kobert hat durch eingehende Versuche festgestellt, daß schon die jungen Spinnchen, ja sogar die Eier der Malmignatte giftig sind. Offenbar wird der eiweißartige Giftstoff von der weiblichen Spinne in den Geschlechtsteilen abgelagert und hier den Eiern einverleibt, weshalb er sich auch in den eben ausgekrochenen Jungen beiderlei Geschlechts wiederfinden muß. Der Karakurt, der mit seiner pechschwarzen Färbung und 13 blutroten Flecken eigentlich ein recht hübsches Tier ist, wird in seiner Heimat derart gefürchtet, doch z. B. in Taurien die Arbeiter doppelt und dreifach bezahlt werden müssen, wenn sie an solchen Stellen arbeiten sollen, wo Malmignatten vorkommen, während sie vor den Taranteln keine Angst haben. Wie der bekannte dortige Tierzüchter Falz-Fein mitteilt, scheinen übrigens die Schweine gegen den Biß der Malmignatte vollständig geschützt zu sein, denn sie fressen diese Giftspinnen massenhaft, ohne den geringsten Schaden davonzutragen. Schon im Altertum war die Gefährlichkeit der Malmignatte bekannt, und man hielt die aus ihr selbst bereitete Arznei für das beste Gegenmittel, vgl. z. B. Xenophons Memorabilien I, 3. Der gelehrte Araber Avicenna (geb. 980), der in dem spinnenreichen Buchara lebte, kannte die Wirkung des Bisses und das Tier selbst auch recht gut. Der alte Volksglaube von der Giftigkeit der Spinnen ist also kein Spinnstuben- oder Ammenmärchen, ja bis zu einem gewissen Grade, wie er zum Töten kleiner Beutetiere nötig ist, erscheint eigentlich fast jede Spinne (die Hausspinne wohl nicht) giftig. Selbst unserer sonst so harmlosen Kreuzspinne ist in dieser Beziehung nicht ganz zu trauen, denn Koberts eingehende Versuche haben bewiesen, daß ihr Gift doch recht wirksam ist. Zwar vermag sie, wie schon gesagt, die menschliche Haut nicht zu durchbeißen, aber trotzdem erscheint der in »Brehms Tierleben« von Taschenberg gegebene Rat, die Kinder jede Spinne anfassen zu lassen, um ihnen den Abscheu vor häßlichen Tieren zu benehmen, wenig angebracht, denn es könnte doch sein, daß eine kräftige Kreuzspinne die zarte Kinderhaut an einer besonders dünnen Stelle, etwa an den Lippen, zu durchbeißen vermöchte, und die Folgen würden dann wohl recht unangenehm sein. Ich führe auch den raschen Tod einer kerngesunden Schamadrossel, die mir ihres herrlichen Gesangs wegen besonders ans Herz gewachsen war, darauf zurück, daß ich sie zu reichlich mit lebenden Kreuzspinnen fütterte. Allerdings betrachten fast alle Vögel Spinnen als einen großen Leckerbissen, und bei den Vogelliebhabern alten Schlags gelten in Öl getauchte Spinnen sogar als eine Art Allheilmittel gegen die verschiedensten Krankheiten ihrer Pfleglinge.

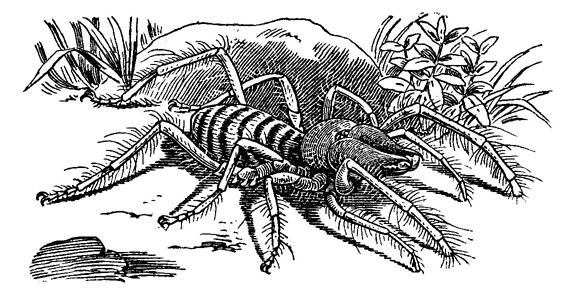

Man hat früher die Untaten der Malmignatten irrtümlich auf eine andere Gruppe der Spinnentiere übertragen, die in den gleichen Gegenden der vorderasiatischen Steppenregion lebt, aber auch in Südafrika heimisch ist, nämlich auf die Walzenspinnen, die von den Kalmücken »Zauberwurm« oder »Großmütterchen« genannt und mit Unrecht sehr gefürchtet werden (Abb. 7). Unheimlich genug sehen diese großen, plumpleibigen, hochbeinigen, fahlgelblichen, dicht und filzig behaarten Spinnen allerdings aus, wenn sie nachts den Reisenden beim Lagerfeuer oder im Zelte durch ihr rasches, lautloses Hin- und Herhuschen oder durch ihre drohenden Abwehrstellungen erschrecken.

Abb. 7 Walzenspinne

Der lange Hinterleib, an dem sich neun gegliederte Abschnitte noch deutlich erkennen lassen, die ungemein kräftigen, scherenartigen Kieferfühler, die langen, zu einem fünften Beinpaar umgebildeten Kiefertaster und das Vorhandensein von nur zwei Augen weisen darauf hin, daß wir es hier nicht mehr mit echten Spinnen zu tun haben, sondern mit Tieren, die in mehrfacher Beziehung einen Übergang von diesen zu den Skorpionen bilden. Ich habe die Walzenspinnen namentlich unter den Hohlräumen der Eisenbahnschienen in der transkaspischen Wüste zahlreich angetroffen und bin hier beim Käfersammeln oder Eidechsenfangen auch von ihnen gebissen worden. Angenehm war das gerade nicht, denn sie vermögen recht empfindlich zu kneifen, daß Blutstropfen hervorquellen, und in der Wüstenglut ist der Körper des Europäers ohnedies leicht in gereiztem Zustande und deshalb doppelt empfindlich. Aber abgesehen von einer kleinen Anschwellung oder örtlichen Entzündung, die vielleicht durch Verschmutzung der Chelizeren oder durch den Einfluß des Speichels hervorgerufen wurde, traten keinerlei üble Folgen ein, und nach wenigen Tagen war an der Bißstelle überhaupt nichts mehr zu sehen. Einreibungen mit Solpugenöl, das aus den Spinnen selbst hergestellt wird, beschleunigen die Heilung und lassen überhaupt kein Schmerzgefühl aufkommen. Auch Haustieren schadet der Biß der Walzenspinne gar nichts. Andere Zoologen, die in denselben Gegenden gesammelt haben, wie Radde, Walter und Heymons, haben die gleichen Erfahrungen gemacht. Man darf deshalb wohl sagen, daß ältere Berichte, obwohl sie teilweise von Ärzten herrühren, ebenso wie die Aussagen der Eingeborenen über die Giftigkeit der Walzenspinnen auf Irrtum beruhen oder auf eine Verwechslung mit dem Karakurt hinauslaufen, obwohl diese kleine schwarze Spinne der großen, hochbeinigen und gelbhaarigen Walzenspinne eigentlich wenig ähnlich ist. Im Einklang damit steht es, daß ein Giftdrüsenapparat bei der Zergliederung von Walzenspinnen bisher überhaupt noch nicht nachgewiesen werden konnte. Kleinere Bläschen an den Kiefertastern, die man früher dafür hielt, sind in Wirklichkeit Fang- und Hefteinrichtungen, die das Tier instandsetzen, sogar an glatten Glaswänden in die Höhe zu klettern. Die Wirkung des Bisses ist also eine rein mechanische und beruht lediglich auf der großen Kraft der scherenartigen Kiefer. Wenn die Walzenspinnen so oft ans Lagerfeuer kommen, so geschieht dies wohl deshalb, weil sie durch die beim hellen Schein sich ansammelnden Kerfe angelockt werden, auch wohl die Helligkeit der Flamme an sich einen physiologischen Reiz auf sie ausüben mag. Niemals aber fällt es ihnen ein, bei solchen Gelegenheiten angriffsweise gegen den Menschen vorgehen zu wollen, sondern sie setzen sich nur nach Kräften zur Wehr, wenn sie sich in die Enge getrieben sehen. Dann richten sie den Hinterleib in die Höhe, bäumen den Vorderleib hoch auf und stoßen durch Aneinanderreiben der Chelizeren fauchende und zischende Laute aus, was alles zusammen ein ängstliches Gemüt wohl in Schrecken zu setzen vermag.

Dieselbe Schreck- und Abwehrstellung nehmen die Walzenspinnen auch ihren natürlichen Feinden gegenüber ein, und dann mag es wohl manchem von diesen nicht rätlich erscheinen, mit einem solch boshaften und bissigen Spinnentier anzubinden. Sie scheinen übrigens wenig natürliche Feinde zu haben, wenigstens in erwachsenem Zustande. Heymons hat in dieser Beziehung die schöne Blauracke in Verdacht, die in der Lehmsteppe Vorderasiens häufig ist, und ich selbst habe in der transkaspischen Wüste den von den Sammlern so begehrten Saxaulhäher als Vertilger der Walzenspinnen kennen gelernt. Die jungen Walzenspinnen fallen wohl auch zahlreich den dort massenhaft vorhandenen Eidechsen zum Opfer, aber der größte Feind der Walzenspinne ist jedenfalls sie selbst. Die Unverträglichkeit der Spinnen scheint bei ihnen bis zu einer wahren Berserkerwut gesteigert zu sein. Wo immer sie sich begegnen, fällt die stärkere grimmig über die schwächere her und frißt sie auf. Tagsüber sitzen die Tiere verborgen unter Steinen, in Erdspalten, in verlassenen Mause-, Ziesel- oder Schildkrötenlöchern und beginnen erst herumzuschweifen, wenn der glühende Sonnenball sich anschickt, zur Küste zu gehen. Beständig von einem wahren Heißhunger erfüllt, gehen sie eigentlich jedem Geschöpf, das sie überhaupt bewältigen zu können glauben, zu Leibe und verschmähen in ihrer Gefräßigkeit selbst solche Kerfe nicht, die scharfe und ätzende Körpersäfte besitzen, wie z. B. die Maiwürmer ( Meloé-Arten). An gefangengehaltenen Walzenspinnen hat man beobachtet, daß sie selbst junge Kröten, Frösche, Eidechsen und große Heuschrecken verzehrten, aber ihre Hauptnahrung bilden doch wohl Käfer, nach meinen Beobachtungen namentlich die dort so häufigen Mistkäfer. Deren harter Chitinpanzer wird von den scharfen Chelizeren der Walzenspinnen ohne weiteres durchbohrt und die Fleischmasse aus dem entstandenen Loch herausgesogen, so daß der leere Panzer unzerstückelt liegen bleibt und man in der Wüste allenthalben diese kennzeichnenden Überbleibsel der Spinnenmahlzeiten findet, von ihren Artgenossen selbst verzehren sie namentlich die saftigen Schenkel, während der weiche Hinterleib mit der riesigen Leber oft verschmäht wird. Kleinere und weichere Beutetiere, wie Fliegen, werden dagegen vollständig durchgekaut und beim Schluß der Mahlzeit die Chelizeren durch kräftiges Aneinanderreiben gereinigt. Selbst den Kampf mit dem wehrhaften Skorpion scheut die Walzenspinne nicht und bleibt dabei infolge ihrer größeren Gewandtheit gewöhnlich Siegerin, obgleich sie keineswegs unempfindlich gegen das Skorpionengift ist und deshalb unterliegen muß, wenn der Gegner sie mit seinem Stachel zu treffen vermochte. Geleitet wird die Walzenspinne bei ihren Jagden durch das Gesicht, das allerdings hauptsächlich auf sich bewegende Gegenstände eingestellt ist, denn solche, denen Heymons die Augen verklebte, vermochten ihre Opfer kaum zu finden und zu erkennen. Auch das Gefühl muß sehr ausgeprägt sein, denn das Haarkleid dieser Tiere ist zu einer großartigen Entfaltung gelangt, spottet aber bei seiner außerordentlichen Formenmannigfaltigkeit und bei dem Vorhandensein aller nur erdenklichen Übergänge jeder systematischen Einteilung und Beschreibung (Abb. 8). Die Geschlechter sind bei den Walzenspinnen oft abweichend gefärbt, was entweder auf verschieden starker Pigmentierung des Chitins oder auf verschiedener Färbung der Haare beruht. Dabei waltet beim Männchen meist die Neigung zu dunklerer, beim Weibchen die zu hellerer Färbung vor. So hat bei Galeodes araneoides, der gewöhnlichsten Art, das Weibchen nur eine dunkle Binde in der Mitte des gelben Hinterleibs, während dieser beim Männchen ganz schwarz ist. Die Mandibeln der Männchen tragen auch noch sekundäre Geschlechtsmerkmale in Gestalt der ungemein verschiedenartigen »Flabelli«, außerdem eine höchst mannigfaltige Bezahnung, Bedornung und Beborstung. Sogar an den Hinterbeinen finden sich noch gestielte Sinnesorgane, die sogen. »Malleoli«, über deren Bedeutung man sich aber ebensowenig klar ist, wie über die der Flabellen.

Abb. 8 Schenkel einer Walzenspinne unten die »Malleoli«

Das Geschlechtsleben ist auch bei diesen Spinnen reich an merkwürdigen Einzelheiten. Das herumschweifende Männchen vermag mit seinen nach oben gerichteten Augen das Weibchen wohl kaum zu erkennen, solange es sich ruhig verhält, bemerkt aber sein Vorhandensein durch das Gefühl infolge der vielen langen Sinneshaare und sicherlich auch durch den Geruch, denn es gerät schon in deutliche Erregung, wenn es noch ein ganzes Stückchen von dem Gegenstande seiner Sehnsucht entfernt ist. Dieser verhält sich zunächst gleichgültig oder nimmt, wie beim Herannahen jedes anderen größeren Tieres, die übliche Abwehrstellung ein. Aber das Männchen, obwohl kleiner und schwächer, läßt ihm nicht viel Zeit dazu, denn es fackelt nicht lange, sondern springt mit einem kühnen Satz auf die Gesponsin los, erwischt sie an der Oberseite des Hinterleibs und kneift nun seine starken, scherenförmigen Chelizeren mit roher Gewalt ihr in die Weichen, so daß man meint, sie müsse empfindlich dabei verletzt werden, was aber nur ausnahmsweise der Fall ist. Dagegen hat dieser kühne Griff in anderer Weise eine geradezu verblüffende Wirkung. Das Weibchen erscheint nämlich dadurch wie gelähmt und muß nun willenlos alles über sich ergehen lassen, was das Männchen mit ihm vornimmt. Es erleidet zweifellos einen starken Nervenschock, der alle Willenstriebe hemmt und alle Abwehrbewegungen lähmt. Die Natur hat hier offenbar, um überhaupt bei solch widerborstigen und unverträglichen Tieren eine Paarung herbeiführen zu können, ihre Zuflucht zu einer Art Hypnose genommen. So vollständig ist diese, daß das Männchen, wenn ihm der Platz zur Hochzeitsfeier nicht geeignet erscheint, das große Weibchen wie einen leblosen Ball hurtigen Laufes oft mehrere Meter weit fortträgt. Zu einer eigentlichen geschlechtlichen Vereinigung kommt es bei den Walzenspinnen ebensowenig wie bei den echten Spinnen, sondern das Männchen muß sich damit begnügen, ein Viertelstündchen lang den spröden Leib der borstigen Jungfer abzutasten und dann seine Samenpakete mit den Chelizeren an die für sie bestimmte Stelle zu bringen. Das geschieht, nachdem vorher die zähe und klebrige Samenmasse ausgestoßen und auf den Boden abgesetzt wurde, in einer so rohen und gewaltsamen, sozusagen überhasteten Weise, daß man unwillkürlich Mitleid mit dem mißhandelten Weibchen empfindet. Zum Schluß kneift der Wüterich noch die weibliche Geschlechtsöffnung brutal zusammen, um ein Zurückgleiten des Samens zu verhüten, und macht sich nun schleunigst aus dem Staube, denn im gleichen Augenblick ist auch der Bann gebrochen und das Weibchen aus seiner Betäubung erwacht, und wenn der Galan infolge seiner längeren Beine und seines schmächtigeren Leibes nicht schon einen tüchtigen Vorsprung erlangt hat, wird sein abgematteter Leib zu einem stärkenden Hochzeitsmahl verwendet. Hat das Männchen das Pech, an ein schon befruchtetes Weibchen zu geraten, so läßt sich dieses seine Annäherung überhaupt nicht gefallen, sondern macht kurzen Prozeß und frißt den Bewerber auf. Es ist also auch hier dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen können, und wir sehen immer wieder, wie die Natur viel mehr aus die Erhaltung der Art, als aus die des Individuums bedacht ist.

Zur Eiablage gräbt sich das Weibchen dicht unter der Erdoberfläche eine etwa 20 cm lange und 3 cm breite Röhre, die meist in mehreren Windungen und Krümmungen verläuft. Das ist in dem von der Sommersonne zu einer steinharten Masse ausgedörrten Boden der Lehmsteppe kein leichtes Stück Arbeit, und man muß auch hier wieder die Kraft des Tieres bewundern, das mit seinen Chelizeren die Erdteilchen förmlich herausbeißt und dabei doch so schnell vorwärts kommt, daß es schon nach einer Viertelstunde unter der Erdoberfläche verschwunden ist. Die Eiablage strengt die Spinne ersichtlich viel mehr an, denn sie sitzt danach ganz zusammengeschrumpelt mit eingefallenen Weichen träge und freßunlustig, grau und mißfarbig neben den 80–120 gelblichen, perlmutterglänzenden, etwa 4–5 mm großen Eiern. Im Gegensatz zu den echten Spinnen verhält sich die Mutter hier völlig gleichgültig und wird aus ihrer starren Teilnahmlosigkeit auch nicht aufgerüttelt, wenn die Jungen ausschlüpfen. Dies geschieht nach den Beobachtungen von Heymons merkwürdigerweise schon nach 24 oder spätestens 48 Stunden. Aber die am Hinterleibe noch mit einem Stückchen der glänzenden Eischale bedeckten Jungtiere befinden sich in einem völlig hilflosen Zustande und lassen fast keine Lebensäußerungen erkennen. Das ändert sich erst, wenn sie nach 2–3 Wochen ihre erste Häutung durchgemacht haben, die etwa eine halbe Stunde in Anspruch nimmt und vorn am Kopfbruststück beginnt. Sie vergrößern dabei ihren Leibesumfang um reichlich 2/3, und es ist sehr interessant, daß sich in ihrem ganzen Körper, selbst in den Beinen, kleine Gasbläschen vorfinden, die wohl die Aufgabe haben, eine größere Ausdehnung der zunächst noch weichen Chitinhaut zu ermöglichen.

Nun endlich steigen die Jungen mit langsamen und ungeschickten Bewegungen steifbeinig und unbehilflich genug umher, werden aber bald sicherer und lebhafter und zerstreuen sich dann allmählich in der Umgebung. Dann wimmelt es in der Steppe plötzlich wieder von kleinen Walzenspinnen, während in der heißesten Jahreszeit, wo das Pflanzen- und Tierleben unter dem glühenden Hauch der Sonne fast völlig erstorben und deshalb für alle Geschöpfe Schmalhans Küchenmeister geworden war, auch von den Walzenspinnen fast nichts bemerkt werden konnte. Die Männchen waren ohnedies bald nach der Begattung gestorben, sofern sie nicht schon die Hochzeitsfreuden mit ihrem Leben hatten bezahlen müssen. Die Jungtiere werden im nächsten Frühjahr zu geschlechtsreifen Wesen und häuten sich inzwischen noch mehrmals. Wenn eine solche Häutung sich vorbereitet und der Chitinpanzer sich lockert, verlieren die Hauptwaffen, die Chelizeren, alle Kraft und Schärfe, und auch auf den Beinen könnten die Tiere währenddem kaum in der bisherigen Weise laufen. Sie sind also dann ebenso unbehilflich und wehrlos wie etwa ein Butterkrebs und ziehen sich deshalb in einen stillen Schlupfwinkel zurück, wo sie in eine Art Erstarrungszustand verfallen, den Heymons als Torpor-Stadium oder Häutungsstarre bezeichnet hat. Sie bleiben währenddem so unbeweglich wie eine Schmetterlingspuppe und sitzen wie tot in einer bestimmten Stellung da. Offenbar ist diese Einrichtung für das Tier ganz zweckmäßig. Denn wenn es sich bewegen würde, würde es die Aufmerksamkeit seiner Feinde auf sich ziehen und wäre diesen in seinem unbehilflichen Zustande wehrlos preisgegeben. In seiner starren Leichenruhe aber wird es entweder für tot gehalten und deshalb verschmäht oder entgeht doch viel leichter einer unliebsamen Aufmerksamkeit.

Zu den auffallendsten aller Spinnentiere gehören weiter die Kanker ( Phalangidae), die auch dem Laien wohlbekannt sind und deshalb eine ganze Reihe volkstümlicher Namen führen, wie Weberknecht, Weber, Mähder, Habergeitz, Zimmermann, Holz- und Glückspinne, Schneider, Schuster, Geist und Tod. Ängstliche Gemüter pflegen in helles Entsetzen zu geraten, wenn in der Gartenlaube plötzlich ein solch langbeiniges Spinnentier oben vom Gerüst herab auf den sauber gedeckten Kaffeetisch fällt oder jemandem eilig über die Kleider läuft. Und doch sind gerade die Kanker die friedfertigsten und harmlosesten aller Spinnen und setzen sich nicht einmal dann zur Wehr, wenn die hoffnungsvolle Jugend ihnen die zuckenden Beine Stück für Stück aus dem Leibe reißt, um dann diesen zu verzehren, von dem die Buben hoch und teuer versichern, er schmecke wie süße Nuß. Die Kanker gehören aber ebensowenig wie die Walzenspinnen zu den echten Spinnen, da sie gleichfalls keine Gewebe verfertigen und auch sonst in mancherlei Beziehung abweichen. Die Natur hat sie etwas stiefmütterlich ausgestattet, denn sie besitzen nur zwei Atemöffnungen an den Hüften der Hinterbeine und auch nur zwei Augen, die in der Mitte des Kopfbruststückes auf einer höckerigen Erhöhung sitzen. Auffallend sind an den Weberknechten aber vor allem ihre geradezu unwahrscheinlich langen und dünnen Beine, denen gegenüber der rundliche und oft mit Dornen besetzte Leib fast winzig erscheint, indem er z.B. bei dem gewöhnlichen Hauskanker ( Opilio parientinus) kaum 5 mm mißt. Die Beine brechen im Hüftgelenk sehr leicht ab und vollführen dann noch lange Zeit hindurch krampfhaft zuckende Bewegungen. Zweifellos haben wir darin ein Schutzmittel des Tieres zu erblicken, das mit dem bekannten Schwanzabwerfen unserer Eidechsen in eine Reihe gestellt werden kann. Die langen Beine bieten ja jedem Gegner eine ausgedehnte, durch nichts zu verteidigende Angriffsfläche, und deshalb ist es besser, das Tier rettet sein Dasein dadurch, daß es das bedrohte Glied durch einfaches Abwerfen opfert und, während der Feind noch mit diesem beschäftigt ist, auf seinen übrigen sieben Beinen sich schleunigst aus dem Staube macht, geradeso wie die Eidechsen ihren langen Schwanz dem Gegner überlassen, damit durch seine tanzenden Bewegungen die Aufmerksamkeit von ihnen selbst abgelenkt werde. Doch besitzen die Weberknechte nicht das großartige Regenerationsvermögen der Eidechsen und namentlich der Krabben, die das in Verlust geratene Glied immer wieder zu ersetzen vermögen. Immerhin ist nach meinen Erfahrungen das Wiedererzeugungsvermögen der Spinnen doch nicht so gering, wie es von anderen Forschern hingestellt wird. Junge Spinnen wenigstens vermögen das verlorene Bein bei der nächsten Häutung so ziemlich wieder zu ersetzen, vorausgesetzt, daß sie sich in guten Ernährungsverhältnissen befinden. Je älter aber das Tier wird, desto unvollkommener fällt der Ersatz aus und hört schließlich ganz auf. Mundteile und Augen werden nie ersetzt, wenn auch die Wunden sehr gut zu verheilen pflegen. Ein anderes Schutzmittel der Weberknechte besteht darin, daß sie sich, an der Wand sitzend, beim geringsten Anzeichen von Gefahr zu Boden fallen lassen, wobei sie wie die Katzen, immer auf die Füße zu stehen kommen. Für gewöhnlich ist der kleine Leib durch das Gewirr der langstieligen Beine ja ohnedies schon gegen ein rasches Zufassen geschützt, und sowie das Tier an seinen Füßen eine Belästigung merkt, läuft es sofort mit großen, hastigen Schritten nach der anderen Seite davon, wobei der Körper in Wellenlinien auf- und niederbewegt wird.

Die Weberknechte, die von den Tierkundigen als Afterspinnen von den echten Spinnen unterschieden werden, weichen von diesen auch hinsichtlich der Nahrung sehr ab, denn sie sind keine Raubtiere, sondern Aasfresser. Zwar wird in den meisten älteren Werken und auch in »Brehms Tierleben« angegeben, daß sie sich wie die Wolf- und Hüpfspinnen mit katzenartigen Sprüngen auf kleine Kerfe stürzen, ja, sie werden sogar als hochnützliche Vertilger der schädlichen Fichtenläuse und von allerlei Milbengeschmeiß gepriesen, aber neuere Beobachtungen haben dies durchaus nicht bestätigt, sondern vielmehr gezeigt, daß die Kanker höchst schüchterne und furchtsame Geschöpfe sind und schon der kleinsten Fliege oder Mücke ängstlich aus dem Wege gehen. Ihre schwachen Chelizeren wären auch gar nicht imstande, die zähe und dicke Milbenhaut zu durchbeißen, besitzen überdies keinerlei Giftdrüsen und können deshalb nur zum Aufgreifen und Fortschaffen der Nahrung verwendet werden. Diese besteht ausschließlich aus kleinen Tierleichen, bei manchen Arten auch aus vermodernden Pflanzenstoffen. Wohl sieht man häufig Milben an ihren Beinen sitzen, aber dann handelt es sich nicht um Beutetiere, sondern um lästige Schmarotzer, die den armen Ranker arg quälen. Solange eine Fliege nur noch ein Bein rührt, wagt sich dieser nicht an sie heran. Dagegen kann man auf stillen Wald- und Wiesenpfaden häufig beobachten, wie die Weberknechte zertretene Fliegen fortschaffen, um sie irgendwo in Ruhe aussaugen zu können. Gefangene Ranker lassen sich außer mit zerdrückten Fliegen, Ameisen und Blattläusen sehr gut auch mit gekochtem Reis, eingeweichtem Weißbrot, geschabtem Obst, geriebenen Möhren und dgl. füttern und fressen, nach Menges Versicherung, am allerliebsten gekochte Bohnen. Nur dürfen an all diesen guten Dingen nicht etwa schon Schimmelpilze sich angesetzt haben. Beim Fressen gehen die Chelizeren wie ein paar Hämmer abwechselnd auf und nieder, und im gleichen Rhythmus öffnen und schließen sich die Scheren an ihren Enden, offenbar zu dem Zwecke, um aus den ergriffenen Nahrungsmitteln die ernährende Flüssigkeit auszupressen, die dann mit Hilfe einer besonderen Saugvorrichtung dem Verdauungskanal zugeführt wird. Doch bewältigen die Weberknechte auch ganze Muskelmassen, und im Einklang damit steht, daß ihre Exkremente fest und walzenförmig sind, nicht flüssig, wie bei den echten Spinnen. Beim Trinken strecken die Kanker die Beine lang von sich und drücken den Leib bis zur Wasseroberfläche herab. Henking fand einmal Blätter, die infolge anhaltender Trockenheit stark verstaubt waren, aber doch auf ihrer Oberfläche kleine, glänzende, feucht und klebrig erscheinende Flecke hatten, die von einem Blattlausstich oder irgendeiner Blattausschwitzung herrühren mochten. Auf solche Stellen nun senkten die Weberknechte ihren Leib nieder und hoben das Hinterteil in die Höhe, als ob sie die Mundöffnung möglichst nahe heranbringen wollten, und schienen von der Materie zu lecken. Auch die Kanker sind Nachttiere und kommen aus ihren Schlupfwinkeln, am liebsten etwas feuchten Hohlräumen, meist erst mit Einbruch der Dunkelheit zum Vorschein und rennen dann geschäftig hin und her. Doch sieht man sie nicht selten auch bei Tage auf Baumblättern ein Sonnenbad nehmen, wobei sie die dünnen Beine in ihrer ganzen Länge nach vorn und hinten ausstrecken und den Leib niedergedrückt halten. Sie sind dann ganz schlaftrunken und ergreifen erst die Flucht, wenn man sie mit dem Finger berührt, springen aber auch nur zögernd von Blatt zu Blatt und gehen sobald als möglich wieder in die geschilderte Ruhestellung über. Bisweilen werden die Beine zur Reinigung auch gemächlich durch die Kiefer gezogen, was aber bei ihrer Länge und großen Zahl eins recht zeitraubende Arbeit ist.

Die grimmige Unverträglichkeit der echten Spinnen ist den Kankern fremd, denn auch untereinander sind sie durchaus friedfertig und gemütlich. Begegnen sich zwei, so gibt es ein gegenseitiges Beklopfen und Betasten, aber dann zieht ruhig jeder wieder seines Weges. Ja, man sieht sie oft sogar gemeinsam fressen, wobei sie sich so eng aneinanderdrängen, daß die langen Beine sich gegenseitig verwirren. Das Gefühl scheint bei ihnen hauptsächlich im zweiten Beinpaar zu liegen, mit dem sie beim Lausen fortwährend in der Luft herumfuchteln und richtige Ellipsen beschreiben, um jeden unangenehmen Gegenstand rechtzeitig signalisiert zu bekommen. Von den echten Spinnen werden sie ohne weiteres aufgefressen, da sie ja keine Waffen haben, sich gegen diese Räuber zu verteidigen. Gerät ein gewöhnlicher Kanker in ein Spinnennetz, so wird er von dessen Besitzerin trotz der langen Beine sofort umsponnen, nur daß die Netzspinne ab und zu erschrocken zurückfährt, wenn diese Riesenbeine immer und immer wieder in zuckende Bewegung verfallen. Es gibt aber doch in der Gattung Platylophus, zu der z. B. der auf Nadelbäumen lebende und durch seine weiße Färbung sofort kenntliche Tannenkanker ( Platylophus pinetorum) gehört, auch Arten, die mit Netzspinnen in Tischgenossenschaft leben. So fand Heller den Platylophus corniger fast stets auf Spinnennetzen, wo er sich an den Überresten der Spinnenmahlzeiten gütlich tat. Setzte der Beobachter versuchsweise einen solchen kleinen Kanker in ein Spinnennetz, so stürzte die Spinne zwar schleunigst hervor, zog sich aber sofort wieder zurück, ohne dem unfreiwilligen Gaste etwas zuleide zu tun.

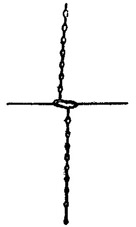

Aus dem Gesagten läßt sich leicht mutmaßen, daß die Hochzeitsfeier für die Kankermännchen keine so gefährliche Sache ist wie bei den echten Spinnen. Zwar raufen die Männchen untereinander, zerren sich hin und her und schütteln sich in ihrer Eifersucht gegenseitig gehörig ab, aber diese Turniere sind doch recht harmloser Art, und nur ausnahmsweise kommt einer der Kämpen dabei zu Schaden. Die Begattung wird in aufrechter Stellung vollzogen, und merkwürdig ist nur, daß der in eine Scheide gehüllte Penis des Männchens fast ebenso lang ist, wie sein ganzer Körper, während die äußerst biegsame und elastische Legeröhre des Weibchens sogar dessen zwei- bis dreifache Länge erreicht. Die gespaltene und mit seinen Borsten besetzte Ausmündung dieser Legeröhre muß ein ungemein empfindliches Instrument sein. Das Weibchen führt mit dieser Legeröhre im lockeren, aber nicht etwa feuchten und klebrigen Erdreich hin und her, bis es tastend einen geeigneten Hohlraum zum Eindringen gefunden hat, und senkt nun die Legeröhre so weit als möglich ein, gleichzeitig den Körper herabdrückend (Abb. 9). Hat man bei der Beobachtung Glück, so kann man die undurchsichtigen weißen

|

|

|

Abb. 9. Kankerweibchen, eierlegend. |

Abb. 10. Wanzenkanker. (Kopfstück in starker Vergrößerung). |

Tierchen wie Perlen auf einer Schnur in der Legeröhre hinabgleiten sehen. In dieser haben sie noch ellipsoide Gestalt, nehmen aber gleich beim Austreten die Kugelform an. Während die alten Kanker mit Einbruch des Winters absterben, nachdem ihre Bewegungen nach und nach immer träger und matter geworden sind, zeigen sich die Eier wenig frostempfindlich und können deshalb ohne Schaden den Winter in der Erde überstehen. Allerdings geht ihre Entwicklung währenddem sehr langsam vor sich, und makroskopisch ist von einer solchen überhaupt erst nach etwa 150 Tagen etwas zu bemerken, wenn die dunklen Augen anfangen durchzuschimmern. Im ganzen vergeht von der im Herbst erfolgenden Ablage der Eier bis zu ihrem Ausschlüpfen im Frühjahr ziemlich genau ein halbes Jahr. Im Ei liegen die jungen Weberknechte natürlich sehr beengt, namentlich die langen Reine, mit denen sie förmlich sich selbst umarmen müssen. Wenn sie daher die Eihülle endlich gesprengt haben, wobei ein am Kopfstück befindlicher Eizahn mithelfen muß, so wissen sie zunächst mit ihren langen Gliedmaßen gar nichts Rechtes anzufangen, denn diese waren ja so lange Zeit hindurch auf engstem Raume zusammengerollt und müssen erst lernen, sich zu strecken. Die jungen Kanker liegen deshalb zunächst fast regungslos da, als wollten sie dieser schnöden Welt schon wieder Lebewohl sagen, nachdem sie kaum das Licht des irdischen Jammertals erblickt haben. Aber wie der dem Schoß der Erde entsteigende Bergmann sein schmutziges Gewand abstreift, so auch der Kanker alsbald seine erste Leibeshülle, die ohnedies beim Herausarbeiten aus dem Erdreich unansehnlich und schadhaft geworden ist. Mit lang ausgebreiteten Beinhülsen bleibt sie nach erfolgter Häutung liegen, während Junker Weberknecht mit seinen kohlschwarzen Funkelaugen und seinem schneeweißen Gewand in ein recht munteres Bürschlein sich verwandelt hat und alsbald auf Abenteuer auszieht, um den Kampf ums Dasein zu bestehen. Erst allmählich bekommen die Tierchen dann die unansehnliche Färbung der Alten. Bis zur Geschlechtsreife müssen sie fünf bis zehn Häutungen durchmachen, und es erscheint bemerkenswert, daß dabei auch die Linse der Augen mit abgeworfen wird, wie Henking festgestellt hat. Auf mikroskopischen Schnitten kann man nämlich gelegentlich bemerken, daß unter der gelockerten alten Linse bereits Material für die neue abgeschieden ist. Diese zukünftige neue Linse ist aber nicht etwa nach außen vorgewölbt, sondern zeigt im Gegenteil eine grubenförmige Vertiefung, die der gekrümmten Unterseite der alten Linse entspricht, hieraus folgt einerseits, daß das neue Linsenmaterial weich sein muß, damit es sich nach dem Abwerfen der alten Linse vorkrümmen kann, und andererseits, daß der Kanker während oder kurz nach der Häutung eine Zeitspanne fast völliger Blindheit durchzumachen hat, die so lange anhält, bis die Linse wieder ihre normale Form angenommen hat.

So sind die Weberknechte, die als Überreste einer alten Tierordnung eigentlich gar nicht mehr recht in die heutige Zeit passen wollen, nicht nur auffallende, sondern in vieler Beziehung auch recht interessante Tiere. Wenn wir von den Trilobiten absehen, stellen sie heute die ältesten Vertreter der Gliedertiere vor, denn ihre Reste finden sich schon im Jura von Solnhofen, in den Gipsen von Aix und ganz besonders im Bernstein. Haeckel sieht in ihnen den Überrest jenes alten Solifugenastes, aus dem die echten Spinnen sich entwickelten. viele Arten erscheinen trotz ihres zarten und zerbrechlichen Aussehens außerordentlich wetterhart. So lebt der Eiskanker ( Opilio glacialis) vergnüglich in der unwirtlichen Gletscherregion der Schweiz, wo man ihn schon in 3344 m Meereshöhe aufgefunden hat. Ganz abweichend sieht die Gruppe der Wanzerkanker ( Trogulidae) aus, deren wanzenartige Gestalt mit dem hochbeinigen Weberknecht kaum noch etwas gemein hat (Abb. 10).

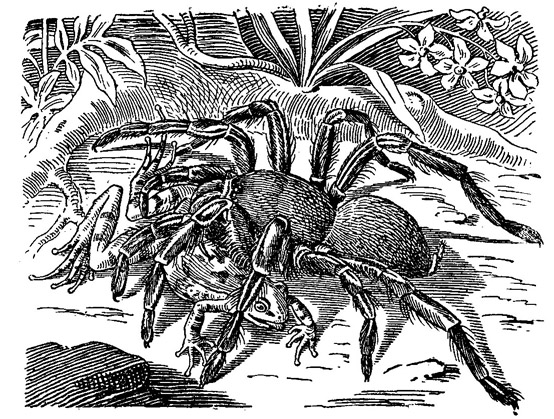

Abb. 11. Vogelspinne.

Die Haut dieser Tiere ist nämlich mit zahlreichen kleinen Höckerchen besetzt, und aus ihnen schwitzt ein klebriges Drüsensekret aus, an dem natürlich stets Bodenbestandteile haften bleiben. Dadurch paßt sich das seltsame Wesen in höchster Vollkommenheit der Farbe seiner Umgebung an und erscheint vortrefflich geschützt. Aber die Mundteile müssen vor der allgemeinen Verstaubung reingehalten werden und befinden sich deshalb, eng aneinandergelegt, im sauberen Innenraum eines merkwürdig gestalteten Kopfschildes, der sogen. Kapuze. Becker berichtet, daß er diese Tierchen, die sich hauptsächlich von modernden Pflanzenstoffen ernähren, drei Jahre lang in der Gefangenschaft gehalten habe, wonach sie sich also von allen anderen Kankern unterscheiden würden, die in jedem Herbste absterben, demnach nur ein Alter von 6-8 Monaten erreichen.

Millimetergroße Zwerge finden sich im Spinnenreiche genug, aber eigentliche Riesen hat es unter den Landspinnen nie gegeben; doch erreichen ihre größten Vertreter, die tropischen Vogelspinnen ( Mygale)(Abb. 11), immerhin eine Körperlänge von 5 und eine Gesamtlänge von 18 cm und sehen mit ihrem feisten schwarzen Leib, den dicken Beinen und der rauhborstigen, fuchs- oder braunroten Behaarung unheimlich genug aus. Sie sind jedoch nicht giftig, und ihr Biß vermag zwar vorübergehende örtliche Entzündungen hervorzurufen, tut aber sonst keinerlei Schaden. Ihren Namen haben sie deshalb erhalten, weil man früher glaubte, daß sie sich hauptsächlich von kleinen Vögeln ernähren, und in phantasievollen Naturgeschichtsbüchern sind sogar die aus dicken Fäden bestehenden Riesennetze solcher Spinnen abgebildet, in denen arme, farbenschimmernde Kolibris sich zu Tode flattern. Die Sache stimmt aber schon insofern nicht, als die Vogelspinnen ebensowenig wie die Kanker imstande sind, Fangnetze herzustellen. Sie leben vielmehr in Mauerlöchern, an Hauswänden, unter Steinen und dgl. oder graben sich selbst Wohnröhren von ½ bis ¾ m Tiefe und 5 cm Durchmesser, hausen also an Örtlichkeiten, wo sie schwerlich mit der lichtliebenden Vogelwelt in Berührung kommen werden, zumal sie ausgesprochene Nachttiere sind und sehr schlecht sehen. Bei alledem soll jedoch nicht geleugnet werden, daß sie gelegentlich wohl auch einmal ein hilfloses Jungvögelchen verspeisen, wenn es ihnen bei ihren Streifzügen gerade aufstößt oder sich im Schlafe überraschen läßt. Menges zahme Vogelspinne zerkaute z.B. einen Frosch mit Haut und Knochen zu Brei und verschluckte ihn, gab aber später die Knöchelchen in einer Art Gewölle wieder von sich. Sieht sich die Vogelspinne bedroht, so setzt sie sich mit erhobenem Vorderkörper in Verteidigungsstellung und bringt durch Aneinanderreiben gewisser kleiner Stacheln einen sonderbaren Ton hervor, wie wenn man mit einem Messerrücken über die Zähne eines Kammes fährt. Die eigentliche Vogelspinne ( Mygale avicularia) ist in Südamerika zu Hause, aber eine verwandte von ihr lebt in den Vereinigten Staaten und ist gleichfalls ein schlecht sehendes Nachttier, bei dem der Tastsinn die Hauptrolle spielt. Eigentümlich ist es, daß das Männchen, ehe es sich auf die Suche nach einem Weibchen begibt, im Freien bei Tageslicht ein schiefgeneigtes, festes Netz anfertigt, das sogen. Spermanetz, aus dessen Oberseite es einen etwa ½ ccm großen Spermatropfen absetzt. Dann begibt es sich unter das Netz, hält seine Palpen (Fühler) unter den Spermatropfen und saugt diesen innerhalb 1–2 Stunden in die Palpen ein. Nun erst wird es brünstig, verläßt sein Spermanetz und wandert unruhig umher, bis es mit den langen Vorderbeinen an ein Weibchen stößt. Die Werbung um die Gunst der Schönen besteht darin, daß das Männchen ihr mit den vier Vorderbeinen eifrig auf dem Körper herumtrommelt und dabei immer näher rückt. Die Erkorene verhält sich zunächst spröde, nimmt die Abwehrstellung ein und öffnet drohend die Chelizeren, die aber vom Männchen sofort mit den eigentümlichen Haken an den Vorderbeinen erfaßt werden. Diese Haken sind also eine Einrichtung zum Ergreifen der Weibchen und gleichzeitig ein Schutz des Männchens gegen die gefährlichen Beißwerkzeuge der stärkeren Gesponsin. Nun zwingt das Männchen unter heftigem Herumtrommeln auf der Brust den Vorderkörper des Weibchens gewaltsam zurück, und damit hört jeder Widerstand der Holden auf, deren sämtliche Körpermuskeln plötzlich derart erschlaffen, daß die Beine lang hinter dem Leibe herschleifen. Wir haben also auch hier wieder eine Art Hypnose zur Ermöglichung der Befruchtung vor uns.

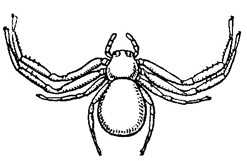

Zu den bei uns häufigsten Spinnenformen zählen die kleinen Krabbenspinnen, die nächst den Wolfspinnen am meisten zur Bildung der Sommerfäden beitragen, und deren hintere Beinpaare erheblich kürzer sind als die vorderen. Ihren Namen haben diese Tiere von ihrem gedrungenen Aussehen wie auch davon, daß sie, wie die Krabben, mit gleicher Hurtigkeit vor-, rück- und seitwärts laufen können. In der Ruhe strecken sie sämtliche Beine lang aus und drücken den Leib fest gegen die Unterlage. Man findet unter ihnen mancherlei recht abenteuerlich gestaltete Formen, die durch dornartige Höcker, blasenartige Auftreibungen, plattenartige Verbreiterung und Verflachung des Hinterleibes und allerlei Anhängsel an den Beinen so seltsam verändert sind, daß man sie kaum noch als Spinnen zu erkennen vermag. Gewöhnlich hat diese absonderliche Gestalt den Zweck irgendwelcher Maskierung zum Schutze gegen Feinde oder zum leichteren Erhaschen der Beutetiere, und die Krabbenspinnen, die sich gern in Astwinkel oder ähnliche Hinterhalte drücken, wissen von diesem Vorteil auch sehr wohl Gebrauch zu machen, viele Arten sitzen z.B. mit Vorliebe an der Unterseite von Blüten, die ja gern von allerlei Insekten besucht werden, und lauern hier geduldig auf ein Opfer. Läßt sich ein solches nektarsuchend auf der Blüte nieder, so greifen plötzlich die langen, mörderischen Vorderbeine der tückischen Spinne um die Blütenblätter herum nach ihm, und ein Biß ins Genick macht bald allen weiteren Raufereien ein Ende. Sogar die blütenbesuchenden Bienen und Wespen werden von den Krabbenspinnen überwältigt, denn sie sind zu diesem Zwecke an den kräftigen Vorderbeinen auch noch mit spitzen Stacheln ausgerüstet und wissen damit ihr Opfer so fest und sicher zu umarmen, daß der Giftstachel der Biene ins Leere sticht, ohne den unheimlichen Gegner zu treffen. Eine der bekanntesten Arten ist Thomisus virescens, die sich auf den Blütensträußen der Schafgarbe aufzuhalten pflegt. Lebhafte Färbung und Anpassung derselben an die Unterlage finden wir gerade bei Krabbenspinnen sehr häufig. So gibt es am Strande der Ostsee Arten, die genau die Färbung des Meeressandes oder der Kiesel haben. Bei anderen, die an den gleichen Örtlichkeiten leben, ist dies allerdings nicht der Fall, aber sie halten sich auch nicht auf dem freien Strande auf, sondern sie leben unter und zwischen den von der Brandung angespülten Meeresalgen und Tangmassen, wo sie eine Schutzfärbung nicht nötig haben. Im sonnendurchschimmerten Kiesgeröll der Fluß- und Bachbetten leben derb gesprenkelte Arten oder auch metallisch schimmernde Hüpfspinnen, die in keiner Weise auffallen, solange sie sich ruhig verhalten.

Abb. 12. Misumena calycina

Sehr schön ausgeprägt finden wir die Schutzfärbung bei solchen Spring- und Krabbenspinnen, die an alten Baumstämmen ihrer Nahrung nachgehen und deren Zeichnung haargenau diejenige der Baumrinde nachahmt, wie z.B. bei der einheimischen Philodromus poecilus, die sich auf rissigen Obstbäumen in den Gärten herumtreibt. Dagegen haben die auf Bretterplanken lebenden Spinnen die schwarzgraue Färbung alter, verwitterte Umzäunungen. Die Zebraspinne mit ihrer scharfen, schwarzweißen Streifung auf dem Hinterleib und an den Beinen würde an sich sehr auffallen, wenn sie nicht, wie dies ihre Gewohnheit ist, ruhig auf schwarzweiß gebändeltem Granitgestein säße, wo sie vollständig in ihrer Umgebung verschwimmt. In der Farbenflut blühender Wiesen verschwinden sowohl die grünen Weibchen wie die gelben, mit einem roten Längsstreif gezierten Männchen der Micrommata virescens vollständig. Die allerschönsten Anpassungen haben solche Arten aufzuweisen, die auf Blüten leben. So sitzt auf roten Rosen sehr gern eine Krabbenspinne, die 6 mm große Thomisus globosus, schön rosenrot gefärbt mit purpurrot gezackten Rückenstreifen, also ganz und gar nicht von ihrer Unterlage sich abhebend. Eine andere Art, Misumena calycina (Abb. 12), lebt teils auf weißen, teils auf gelben Blüten und ist z.B. auf Holunder elfenbeinweiß, auf Raps dagegen gelb. Ja, sie vermag sogar ihre Färbung abzuändern, denn wenn man eine weiße Spinne dieser Art etwa auf eine Sonnenblume setzt, so wird sie nach 2–3 Tagen gelb: also das richtige Spinnen-Chamäleon! Selbst unsere Kreuzspinne besitzt in bescheidenem Maße dieses Farbenanpassungsvermögen, indem sie auf Planken und Felsen in der Regel überwiegend grau, an Pflanzen gelbbraun wie dürres Laub und an den jungen Trieben der Nadelhölzer lebhaft zimtfarbig erscheint wie diese selbst.

Abb. 13. Poltys-Art aus Sumatra.

In noch viel großartigerem Maße finden sich solche Anpassungen in den Tropen, namentlich bei Angehörigen der Gattung Poltys (Abb. 13). Die hier abgebildete Art stammt aus Sumatra und konnte meines Wissens noch nicht näher bestimmt werden, da das Tier seiner vorzüglichen Maske wegen eben nur höchst selten einmal aufgefunden wird. Wessen Augen sind auch scharf genug, um inmitten der üppigen Urwaldvegetation mit ihrer eigentümlichen Beleuchtung und allen nur erdenklichen Abstufungen von Grün, die das Auge blenden und verwirren, das Wahre vom Falschen zu unterscheiden und unter dieser Schutzmaske, in dieser wundervoll getreuen Nachahmung einer Blattknospe die Spinne zu erkennen? Der Entdecker des Tieres wurde auf seinem täglichen Wege öfters durch ein Spinnennetz belästigt und sah in der Mitte desselben einen Körper hängen, der vollständig einem in das Netz zufällig hineingewehten Blatt glich. Es sah aus, als ob aus der Blattoberfläche einige kleine Rostflecken sich befänden, und als ob der Blattstiel schon etwas welk, dürr und braun wäre. Als nun der Beobachter einmal, ohne sich etwas dabei zu denken, das Blättchen beim Stiel ergriff, wurde es plötzlich lebendig, auf seiner Rückseite kamen braune, krabbelnde Spinnenbeine zum Vorschein, die eiligst zu entfliehen trachteten, denn das vermeintliche Blättchen war die Spinne selbst. Eine andere Art dieser Gattung ist in Natal heimisch und gleicht täuschend einer Leuchtzikade. Eine dritte, nur 5 mm lange Form ist von dunklerer Färbung und ahmt den darzustellenden Gegenstand durch ein besonderes Gewebe in ihrem Netze nach, das im niedrigen Strauchwerk ausgespannt und äußerst fein ist. Man erblickt in ihm einen anscheinend gefangenen kleinen Schmetterling, eine weiße Motte, die fast durchsichtig zarten Flügel auf 30–35 mm ausgebreitet. Erst bei sehr genauem Hinsehen erkennt man, daß dieses Gebilde von der Spinne selbst wie eine seine Stickerei aufgetragen ist, während die Künstlerin in der Mitte sitzt und gewissermaßen den Rumpf des dargestellten Schmetterlings bildet. Dieses wundervolle Truggebilde wird von der Spinne an jedem Morgen nach Sonnenaufgang neu angefertigt, wozu kaum 10 Minuten fleißiger Arbeit nötig sind. Am Abend rollt die Künstlerin ihre Stickerei wieder zusammen, und angeblich soll sie statt des Schmetterlings ab und zu auch einmal eine Raupe ausstellen (?).

Ebenso wunderbar muß eine andere Art von Mimikry erscheinen, bei der die Spinnen das Aussehen von Vogelkot nachahmen. Der englische Naturforscher Forbes verfolgte einmal auf Java einen seltenen Schmetterling und sah ihn schließlich auf einem Häufchen Vogelmist an einem Baumblatt sich niederlassen. Als er ihn aber hier ergreifen wollte, zerriß zu seiner Überraschung der Schmetterling, und ein Teil seines Körpers blieb anscheinend an dem Exkrement kleben. Um sich von dessen Klebrigkeit zu überzeugen, berührte Korbes es mit den Fingerspitzen und fand nun zu seinem grenzenlosen, aber freudigen Erstaunen, daß das geschulte Forscherauge ihn vollkommen getäuscht hatte, und daß der vermeintliche Vogelkot in Wirklichkeit eine Spinne war. Das Aussehen solcher Vogelexkremente ist ja bekannt genug: in der Mitte eine dichtere kalkweiße Masse, durchsetzt von schwarzen Streifen, umgeben von einem dünnen und mehr flüssigen weißen Rande, der gewöhnlich noch ein Stück am Blatt herunterläuft. Die Spinne ( Phrynarachne rothschildi) (Abb. 14) gehörte zur Familie der Thomisiden mit dickem, warzigem Körper und verbreitertem Hinterleib und war größtenteils kalkweiß, teilweise aber auch kohlschwarz gefärbt. Sie hatte sich nun auf der Oberseite des Blattes ein feines Häufchen von Spinnfäden angelegt, das in einen Streifen auslief, und selbst in seiner Mitte Platz genommen, stellte also hier mit ihrer schwarzweißen Färbung den dickeren Mittelteil des Exkrementes vor, während das umgebende dünne Gewebe den flüssigen Teil vortäuschte. So konnte sie unter dieser großartigen Maske sich wohl vor allen Feinden geborgen fühlen und ihrerseits geduldig auf ein Opfer warten.

Abb. 14. Vogelkotspinne.

Die Netzspinnen sind ja im allgemeinen von mehr unansehnlicher Färbung, die ihnen aber auch zustatten kommt, wenn sie sich bei Gefahr sofort auf den Boden herabfallen lassen. Immerhin wissen auch sie manchmal recht täuschende Masken anzufertigen. So gibt es eine bei uns häufige Art, Cyclosa conica, die sich aus dürren Pflanzenteilen und ausgesogenen Insektenleichen eine Art Hülse zusammenspinnt, in deren Mitte an einem freigebliebenen Plätzchen die Spinne selbst sitzt, mit ihrem dunklen, höckerigen und regungslosen Körper auch für das schärfste Äuge unsichtbar. Die Kürbisspinne ( Aranea cucurbitana) hängt ihr kleines Radnetz an sonnigen Zweigspitzen auf, und an solchen Plätzen kommt ihr ihre Ähnlichkeit mit einer grünen Blattknospe sehr zu statten. Die grüne Diaeadorsata hat einen braunen Klecks auf der Mitte des Hinterleibs und gleicht so einem rostfleckigen Blatt, wodurch die Fliegen zu ihrem Verderben getäuscht werden, die mit Vorliebe auf solchen Blattstellen sich niederlassen. Spinnenarten mit sehr langen Beinen und schmächtigem Leib sitzen oft so, daß sie »alle achte« lang von sich strecken und ähneln dann in hohem Maße einem dürren Zweiglein oder Grashalm, zumal auch ihre Färbung eine entsprechende zu sein pflegt, wie dies bei vielen Arten der einheimischen Gattung Tetragnatha (Abb. 16) der Fall ist. Als eine durchgängige Regel dürfen wir noch feststellen, daß die durch Schutzfärbung oder Mimikry bevorzugten Spinnenarten eine wesentlich geringere Eierzahl erzeugen als die weniger geschützten Formen. Die Natur ist eben immer bemüht, ausgleichend zu wirken.

Abb. 15. Ameisenspinnen.