|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

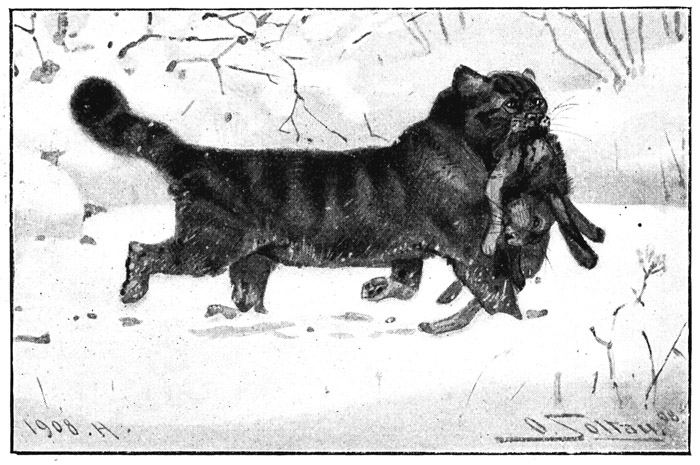

Ein klarer, schöner Wintertag mit mäßigem Frost und frischem Neuschnee. Keusch und rein, in flimmernder Pracht steht er da, unser herrlicher deutscher Wald, die dunkelgrünen Nadelzweige wie überzuckert von den zierlichen Schneekristallen; von köstlicher Frische ist die Luft, wolkenlos der Himmel, und die Sonnenstrahlen vermögen wohl alles in die denkbar schärfste Beleuchtung zu rücken und das Auge förmlich zu blenden, aber noch nicht zu erwärmen. Leise knirscht der Schnee unter unseren Füßen, sonst aber ist es still im Walde, totenstill wie auf einem Friedhofe, daß man fast das Zweiglein zu Boden taumeln hört, das sich dort von einer alten Kiefer losgelöst hat. Der Wind schläft im schneebeladenen Geäst, und eine fast andachtsvolle Stimmung überkommt den einsamen Wanderer. Lange muß er gehen in dieser hehren Einsamkeit, bis einmal das leise »Sitt sitt« eines herumschweifenden Meisenschwarms an sein Ohr dringt oder das kräftige Gelock der Kreuzschnäbel oder die wehmütig-süßen Flötenrufe der Gimpel. Aber welch entzückender Anblick, wenn dieser behäbige Vogel selbst in den dichten Nadelbüschen sichtbar wird und seine brennend rot gefärbte Brust sich so wundervoll abhebt von dem glitzernden Silberweiß der die Zweige deckenden Schneelast! Ja, schön ist unser deutscher Wald auch zur rauhen Winterszeit, schön und eigenartig selbst dann noch, wenn düsteres Gewölk den Himmel deckt, eisige Nordwinde heulend an den dürren Wipfeln rütteln und sie ächzend aneinanderschlagen, wenn der Schneesturm markerstarrend über die Fluren fegt und der wilde Flockentanz jeden Blick in die Ferne benimmt und alles Leben zudeckt mit dem weiten, weißen Leichentuche.

Aber ist denn der so oft gebrauchte Vergleich der Schneedecke mit einem Leichentuche wirklich richtig? Ich glaube kaum, sondern halte ihn sogar für grundfalsch. Das Leben hört niemals auf, sondern kreist und schafft, webt und wirkt auch unter und über der alles verhüllenden Schneedecke. Und diese selbst ist durchaus kein Leichentuch, vielmehr eine weit aufgeschlagene Seite in dem großen Buche der Natur, beschrieben mit deutlichen Lettern, die uns so manches, sonst sorgsam verborgene Geheimnis verraten, die uns erzählen vom unerbittlichen Kampf ums Dasein, von Haß und Mord, aber auch von der Liebe Allgewalt, die sich ihr Zepter auch vom rauhesten Winter nicht entreißen läßt. Man muß es nur verstehen, mit offenen Sinnen und kundigen Augen zu lesen in diesen Zeilen, die Geheimschrift zu entziffern mit dem scharfen Blick des Naturbeobachters. Der Förster, der dort am Waldessaum in Begleitung seines treuen »Karo« so vergnüglich einherstapft, die qualmende Pfeife zwischen den Lippen, der versteht's, der weiß, daß ein solcher Neuschnee ihm das Vorhandensein so manches Raubtieres verraten muß, das durch seine versteckte und nächtliche Lebensweise bis dahin aller menschlichen Aufmerksamkeit entgangen war. Auch das scheueste Tier muß notgedrungen nächtlicherweise auf Nahrung ausziehen und dann wohl oder übel seine Spur im Neuschnee hinterlassen.

Deshalb ist die Fährtenkunde nicht nur für den weidgerechten Jäger, sondern auch für den angehenden Naturforscher ein so überaus wichtiges Hilfsmittel. Wir alle wissen ja aus den Indianergeschichten unserer Knabenjahre, bis zu welch unglaublicher Vollkommenheit menschlicher Scharfsinn die Fährtenkunde auszubilden vermag, und auch unter den Grünröcken vom alten Schlage ist noch so mancher, der uns nach einem kaum sichtbaren Fußabdruck nicht nur den Namen des Tieres, sondern auch sein Alter und Geschlecht und manches andere mit vollster Sicherheit mitteilen kann. Ganze Geschichten vermag uns eine solche Fährte am frischen Wintermorgen zu erzählen, und im Geiste erleben wir dann alle Stunden des Tierlebens aus der letzten Nacht mit, Stunden ruhelosen Herumtreibens bei knurrendem Magen, Stunden getäuschter Hoffnung und dann das endliche Erblicken eines Beutetieres, das vorsichtig-lüsterne Anschleichen, die zitternde Erwartung, den entscheidenden Sprung, den verzweifelten Kampf, das gierige Schlürfen des dampfenden Blutes, das wollüstige Schwelgen im lang entbehrten Überfluß. Hierauf das gespannte Lauschen nach dem durch den verschneiten, nächtlich-stillen Wald tönenden Sehnsuchtsruf der Liebe, den Dauerlauf durch dick und dünn zum Stelldichein, die Rauferei mit dem Nebenbuhler, die gemächliche Rückkehr bei grauendem Tageslicht an der Seite der Erkorenen und in erbittertem Kampfe Erstrittenen nach der schützenden Höhle – all diese Bilder vermag das kundige Auge aus den kreuz und quer verlaufenden Fährten im jungen, lockeren Schnee herauszulesen, während der Großstädter, dessen abgestumpfte Sinne der Natur entfremdet sind, achtlos daran vorüberschlendert.

Abb.1 Hoppeln des Hasen

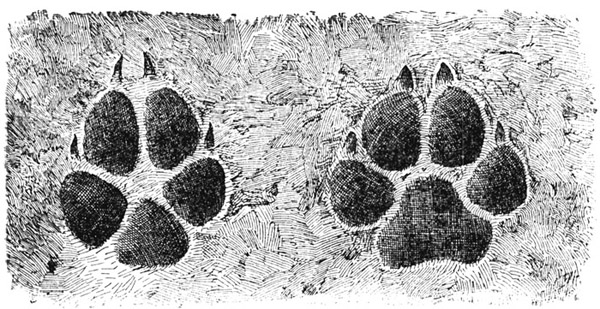

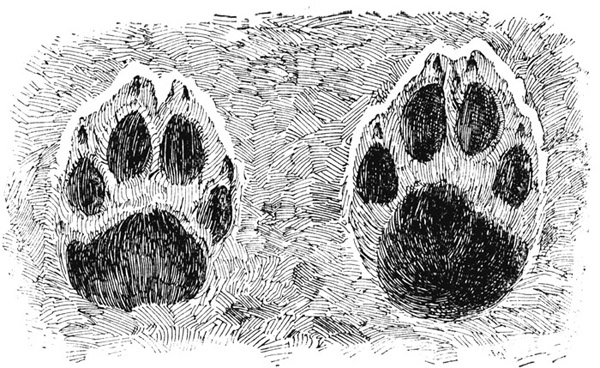

Unsere Bilder werden besser als langatmige Beschreibungen dem Leser die Fährten unserer wichtigsten Säugetiere veranschaulichen. Hier ist ein Hase in aller Seelenruhe über den Waldweg gehoppelt und hat dabei eine Fährte hinterlassen, die so charakteristisch ist, daß sie auch vom Laien mit keiner anderen verwechselt werden kann. Das Mißverhältnis seiner schwachen und kurzen Vorderfüße zu den langen und kräftigen Hinterfüßen ist so groß, daß er diese nicht unabhängig voneinander bewegen kann, sondern sie immer gleichzeitig nebeneinander über die hintereinander gestellten Vorderfüße hinweghebt. Beim gemächlichen Hoppeln berühren die Hinterläufe mit der ganzen Sohle den Boden und hinterlassen deshalb im Schnee einen länglichen Strich (Abb. 1). Ist aber der jederzeit ängstliche Freund Lampe durch irgend etwas erschreckt worden, ergreift er in weiser Vorsicht das Hasenpanier und saust er nun mit größtmöglicher Geschwindigkeit dahin, dann treten auch die Hinter»läufe« nur mit der Spitze auf und kommen etwas schräg hintereinander zu stehen, so daß die Fährte so wie auf unserer Abb. 2 aussieht. Ganz ähnlich nimmt sich auch die Fährte des Kaninchens aus, nur daß alle Größenverhältnisse entsprechend kleiner sind. Hier verrät uns die Schneefläche auch gleich noch, was den Hasen veranlaßte, sich so plötzlich in Galopp zu setzen. Meister Reineke war beutelüstern herangeschlichen, hatte es aber für diesmal doch versehen, und Lampe vermochte sein vielverfolgtes Leben noch in Sicherheit zu bringen. Gewöhnlich bewegt sich der Fuchs in einer Art Trab, die in der Weidmannssprache als »Schnüren« bezeichnet wird und insofern eine leicht kenntliche Fährte liefert, als dabei die einzelnen Tritte fast genau hintereinander stehen, also etwa den Eindruck machen als wären sie an einer Schnur aufgereiht (Abb. 3). Damit ist zugleich auch ein gutes Unterscheidungsmerkmal gegenüber der Spur gleichgroßer Hunde gegeben, denn der Hund »schränkt«, d. h. er stellt im Trabe den Körper schief zur Bewegungsrichtung und setzt Vorder- und Hinterlauf derselben Seite schief nebeneinander. Anders gestaltet sich auch beim roten Freibeuter das Bild, wenn er flüchtig wird, wo dann die Vorder- und Hinterfüße schräg nebeneinander gestellt werden, also etwa die Form eines Paralleltrapezes entsteht (Abb. 4,1) Hier bekommen wir Abdrücke sowohl der Vorder- wie der Hinterpfoten zu sehen, die sich dadurch unterscheiden, daß jene am Hinterballen nach innen eingebuchtet, diese dagegen nach außen abgerundet sind. Beim ruhigen Schnüren dagegen bedeckt der Fuchs die Tritte der Vorderfüße mit denen der Hinterfüße, so daß nur diese sichtbar bleiben. Liegt der Schnee recht hoch, so gewahrt man auch wohl noch den Eindruck, den der buschige Schwanz, die »Standarte«, dieses Mephisto unter den Tieren, beim Nachschleifen auf seiner Oberfläche hinterlassen hat. Da der weniger geschulte Beobachter die Fuchsspur leicht mit der Hundespur verwechseln könnte, stellen wir hier beide im Bilde einander gegenüber, wo die schlankere, mehr ovale Rundung der Fuchspfote und ihre schärferen Nägel sofort in die Augen fallen (Abb. 5).

Abb. 2 Fluchtspur des Hasen.

Abb. 3. Schnüren des Fuchses.

Abb. 4. Verschiedene Fährten (1 = Fuchs, 2 = Iltis, 3 = Reh, 4 = Hirsch).

Abb. 5. Spur des Fuchses und des Dachshundes.

Abb. 6. Tritt der Wildkatze.

Während sich also bei Fuchs und Hund die Klauen mit abdrücken, ist dies bei der noch runderen Fußspur der Katze nicht der Fall (Abb. 6), da sie ja die Krallen beim Laufe einzieht, sie aber sofort hervorstreckt, sobald sie an einem Baumstamme angelangt ist und hier aufwärts klimmt, wo man die von den nadelscharfen Krallen beim Einschlagen in die Rinde hinterlassenen Spuren gewöhnlich recht gut erkennen kann. Je größer eine solche Katzenspur ist, um so eher liegt die Möglichkeit vor, daß wir der echten, in unseren Wäldern schon so selten gewordenen Wildkatze hinter ihre Schliche gekommen sind.

Abb. 7. Spur des Fischotters, oben Sprungspur, unten Schrittspur.

Auch der Fischotter, der eifrig verfolgte Mitbewerber unserer Fischer, schleppt manchmal den Schwanz leicht auf der Schneefläche nach. Das beste und untrüglichste Zeichen seiner dem Jägerauge so willkommenen Fährte ist aber der deutliche Abdruck der sich zwischen den weit auseinandergespreizten Zehen ausbreitenden Schwimmhaut (Abb. 7). Im Sprung hält er die Füße in ziemlich gerader Linie, während die Schrittspur in Gestalt einer Wellenlinie verläuft. Ähnlich nimmt sich auch die Fährte des griesgrämigen Einsiedlers mit dem feisten Hängebäuchlein, des Dachses, aus, nur daß ihr natürlich die Schwimmhäute fehlen. Auch sind die zu zweit schräg hintereinander gestellten Fußtapfen von Meister Grimbart an den auffallend langen Klauenabdrücken sehr kenntlich (Abb. 8).

Abb. 8. Spur des Dachses.

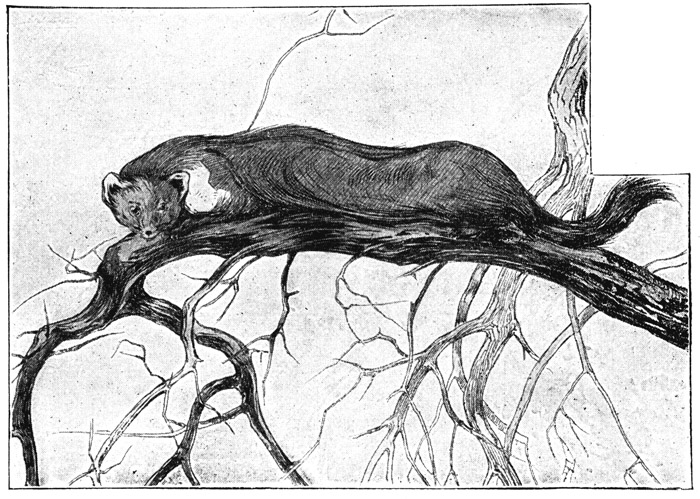

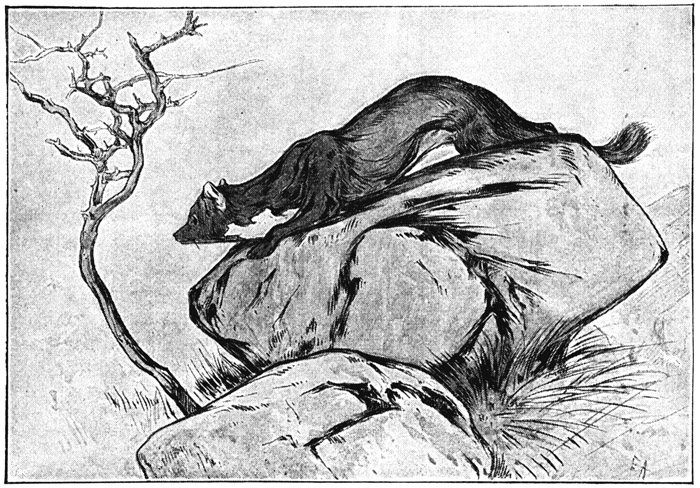

Die abgebildete Fluchtspur des Edelmarders (Abb. 9) könnte ebensogut für die des Steinmarders gelten, da die beiden Marderarten in dieser Hinsicht kaum voneinander zu unterscheiden sind. Da kann nur die Umgebung einen Anhalt gewähren, denn wenn wir im Walde eine Marderspur finden, die zu einem hohen Baume führt, so haben wir es wohl sicherlich mit dem Edelmarder zu tun, während eine zwischen den menschlichen Gehöften verlaufende Spur meist dem Steinmarder angehören dürfte. Unter ganz besonders günstigen Verhältnissen, z. B. auf feuchtem, plastischem Lehmboden, macht sich aber für ein schärfer blickendes Auge doch insofern ein Unterschied geltend, als bei dem in der Regel auch etwas kleineren Tritt des Steinmarders seine nackten Zehenballen etwas schärfer zum Abdruck kommen, als die behaarten des Edelmarders (Abb. 10). Diese vielgewandten Tiere bekunden auch in ihren Bewegungsarten große Mannigfaltigkeit, und deshalb weisen die Marderspuren viele Verschiedenheiten und Unregelmäßigkeiten auf. Charakteristisch aber ist in den meisten Fällen das nahe Zusammenrücken der einzelnen Fußtapsen. Am seltensten wird man Galoppspuren finden, bei denen die Fußtapfen paarweise nebeneinander stehen, denn nur ungern bequemen sich die Marder zu dieser Gangart. Etwas geringer erscheint die Fährte des zur gleichen Sippe gehörenden Iltis (Abb. 4,2). Die einzelnen Fußtapfen rücken hier noch näher zusammen so daß bisweilen ihrer zwei ineinander verfließen. Auch die Fährte des sich meist in schlangenartigen Windungen fortbewegenden Hermelins zeigt in der Regel die Gestalt des Paralleltrapezes (Abb. 11), während bei der entsprechend schwächeren Spur des kleineren Wiesels der Paartritt vorherrscht (Abb. 12).

Abb. 9. Fluchtspur des Edelmarders.

Abb. 10. Tritt des Steinmarders und des Edelmarders, je Vorderlauf.

Abb. 11. Spur des großen Wiesels.

Abb. 12. Spur des kleinen Wiesels.

Abb. 13. Spur des Eichhörnchens.

Abb. 14. Spur der Mäuse.

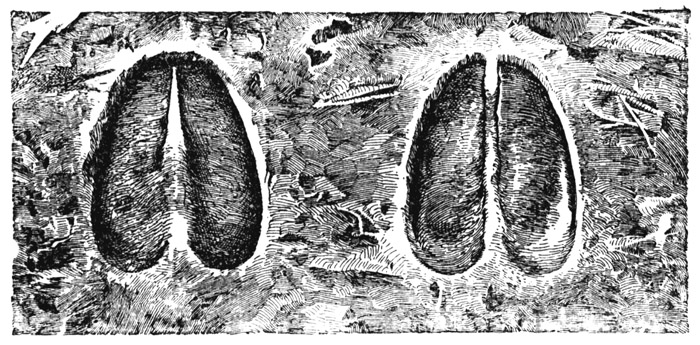

Ein ziemlich auffallendes Bild liefert die Fährte des Eichhörnchens (Abb. 13). Es hat vorn vier, hinten fünf lange Zehen, die stark auseinandergespreizt werden. Die Hinterbeine sind dabei immer nach außen gerichtet. Das zierliche Tierchen verfügt nur über eine einzige Gangart, in der es die Hinterbeine bei jedem Sprunge seitlich an den Vorderbeinen vorbeiwirft. Zahllose feine Pünktchen im Schnee, die paarweise angeordnet sind, aber sonst kreuz und quer durcheinanderlaufen, verraten uns die Anwesenheit von Mäusen, und man sieht beim Betrachten dieser winzigen Fährten ordentlich das Huschen und Rennen der munteren Nager im Geiste vor sich (Abb. 14). Hirsche zeigen bei ruhiger Gangart die Eigentümlichkeit des »Schränkens«, d. h. die Läufe derselben Körperseite werden nicht auf eine einzige Linie gesetzt, wie es der Fuchs beim »Schnüren« tut, sondern kommen auf zwei parallel verlaufende Gerade zu stehen, deren Abstand voneinander in der Jägersprache als »Schrank« bezeichnet wird (Abb. 4,4). Die einzelnen Abdrücke kommen dabei fast aufeinander zu liegen. Immer lassen die Fährten von Hirsch und Reh den feinen, zweigespaltenen Huf erkennen, und zwar werden beim ruhigen Ziehen die »Schalen« – so nennt der Weidmann die hornigen, gespaltenen Hufe der Hirsche, Rehe, Gemsen und Sauen – eng aneinander gehalten, so daß eine herzförmige Figur entsteht, beim Flüchtigwerden jedoch weit gespreizt, wobei dann auch noch die Afterklauen (die beiden Zehen hinten an jedem Fuß) zum Abdruck gelangen, wie unsere Abb. einer flüchtigen Rehfährte (4,3) erkennen läßt. Im allgemeinen kann man wohl sagen, daß bei den Hirschen und Rehböcken das Schränken stärker zum Ausdruck gelangt, die einzelnen Fußtritte sich also weiter von der Mittellinie des Körpers entfernen, als bei dem weiblichen Wild, den »Tieren« und »Ricken«. F. v. Raësfeld gibt für den Tritt eines starken Bockes und den einer starken Ricke außerdem folgende Unterscheidungsmerkmale an: »Der Tritt des Bockes ist etwa um 2-4 mm breiter als der der Ricke, er ist geschlossen, d. h. die Schalen stehen vorn eng beieinander, und ist stumpfer als der der Ricke, indem die vordere Umrißlinie fast einen Halbkreis darstellt. Der Tritt der Ricke ist dagegen gespreizt und daher weder geschlossen noch stumpf; ihre Ballen drücken sich nur in ganz weichem Boden ab; zwischen den beiden Schalen bleibt fast immer ein ununterbrochener Streifen Erde stehen; die Ricke ›schiebt‹ mehr als der Bock; dadurch wird der Tritt ›unrein‹, unklar, verwischt; da der Bock zudem mehr ›zwängt‹, d. h. mit den Schalen im vertrauten Ziehen den Boden zusammenzieht, auch die Ballen tiefer eindrückt, so ist der ›Burgstall‹ (kleine, längliche Erhabenheit im Abdruck der Schalenhöhlung) bei ihm scharf ausgeprägt, während er bei der Ricke fehlt. Das sind bei der Kleinheit der Tritte zwar nur feine Unterschiede; sie sind aber für denjenigen, der sich die Mühe gibt, sein Auge darauf einzuüben, durchaus erkennbar« (Abb. 15). Werfen wir zum Schluß noch einen Blick auf die Fährte des Wildschweins (Abb. 16), so bemerken wir auch an dessen Fußabdrücken zwei ziemlich weit auseinander klaffende Schalen, von denen die innere wegen stärkerer Abnützung meist etwas kürzer ist, so daß man leicht den linken und rechten Fuß unterscheiden kann. Bei ruhigem Gang wird der Hinterfuß fast auf den Tritt des Vorderfußes gesetzt. Die vier Punkte, die wir bei tieferem Schnee dahinter sehen, rühren von den Afterklauen her.

Abb. 15. Tritt des Bocks und der Ricke.

Abb. 16. Ziehen des Wildschweins.

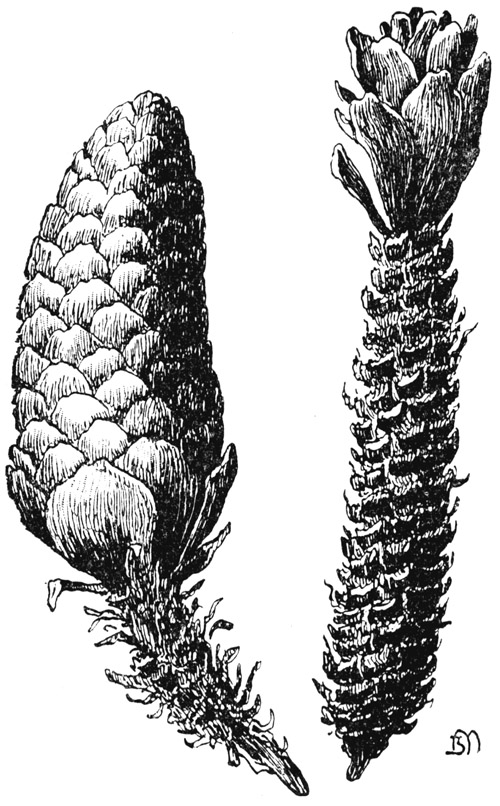

Abb. 17. Vom Eichhörnchen angefressene Fichtenzapfen.

Wer sich erst einmal näher in die Fährtenkunde vertieft hat und in ihre Geheimnisse eingedrungen ist, der wird bald eine große Vorliebe für sie gewinnen, da er bei genügender Schulung imstande ist, mit ihrer Hilfe die reizvollsten Einzelheiten, die feinsten Intimitäten des Tierlebens kennen zu lernen. Und nicht nur im Winter bei Neuschnee leistet sie dem Kundigen die trefflichsten Dienste, sondern er kann sie mit Vorteil auch zu jeder anderen Jahreszeit verwerten, wenn er es nur versteht, solche Plätze ausfindig zu machen, wo die Tiere Spuren zurücklassen müssen. Dies ist z. B. an durchfeuchteten Fluß- oder Teichufern der Fall, an denen das Wild oder das Raubzeug zur Tränke kommt; ferner im losen Sande oder nach Regengüssen auf den aufgeweichten Waldwegen. Der Fährtensucher wird dabei auch die oft sehr kennzeichnende Losung (Exkremente) der einzelnen Tierarten kennen lernen und aus ihrer Zusammensetzung Schlüsse auf die Ernährung ziehen dürfen. Fraßstücke geben ihm einen weiteren Anhalt zur Beurteilung der im Verborgenen hausenden Räuber oder Näscher. Finden wir z. B. auf dem Waldboden Fichtenzapfen, die in der Weise ausgefressen sind wie auf unserer Abb. 17, so dürfen wir mit Sicherheit auf das Eichhörnchen als Übeltäter schließen. Der muntere Tannenaffe im Fuchspelz bricht sich die Zapfen am Stiele ab, setzt sich auf einem Aste mit aufgeschlagenem Schwänze behäbig nieder, führt den Zapfen mit den Vorderpfoten zum Maule und beißt nun mit seinen scharfen Zähnen eine Schuppe nach der anderen ab, um die Samenkerne zu verspeisen. Oft aber sagt dem verwöhnten Kletterer der Geschmack nicht zu, und er wirft dann den Zapfen herunter und holt sich lieber einen neuen, der vielleicht das gleiche Schicksal teilt, bis sich dann endlich einer findet, der ihm behagt. So findet man oft ganze Haufen von verstümmelten Zapfen am Fuße solcher Bäume, die den Lieblingsaufenthalt dieses dadurch wie auch durch andere Ausschreitungen oft recht schädlich und lästig werdenden Nagers bilden. Bekanntlich verzehrt das Eichhörnchen mit Vorliebe auch Haselnüsse, wobei es derart verfährt, daß es die enthülste Nuß mit possierlicher Geschwindigkeit in den Vorderpfoten hin und her dreht und dabei an der Naht eine Kerbe einfeilt, bis die Schalen auseinanderplatzen. Das Tier besitzt in dieser angenehmen Beschäftigung eine außerordentliche Gewandtheit und Fertigkeit. Einmal wurde ich an einem heißen Sommertage im Walde Zeuge eines Vorfalles, der mich stark zum Lachen reizte. Eine Spechtmeise, die trotz der drückenden und alles andere Getier einschläfernden Hitze keine Siesta halten wollte, hatte irgendwo im alten Laube eine vorjährige Haselnuß gefunden und in eine Astgabel eingeklemmt, wo sie sie mit Schnabelhieben bearbeitete, um die Schale zu sprengen und zu dem süßen Kern zu gelangen. Aber jedesmal schnellte dabei die Frucht aus der Astgabel heraus und fiel wieder herunter aus den Moosteppich, und jedesmal wurde sie von dem emsig vor sich hin zwitschernden Vögelchen aufgelesen, das unermüdlich seine Arbeit von neuem begann, aber immer mit dem gleichen Mißerfolge. Von oben her hatte ein Eichhörnchen der Fleißigen schon lange zugesehen. »Ich kann's besser,« mag's bei sich gedacht haben. Jetzt stieg's langsam von Ast zu Ast herunter, setzte sich mit philosophischer Ruhe dem erstaunten Vogel ein Weilchen gerade gegenüber und nahm ihm dann ohne weiteres die Nuß weg. Ein hastiges Herumdrehen in den Pfoten, ein scharfes Knacken, und die Schalen fielen zu beiden Seiten herunter. Während das Eichhörnchen behaglich die Frucht mit seinen Backenzähnen zermalmte, kam auch die Spechtmeise aus ihrer starren Verwunderung allmählich zu sich selbst und flog nun laut schimpfend davon. Ich aber hatte bei dieser Gelegenheit gelernt, daß auch Vögel ein verblüfftes Gesicht machen können.

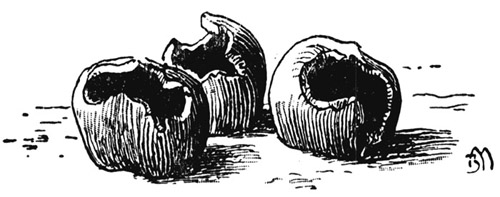

Abb. 18 Vom Siebenschläfer aufgenagte Haselnüsse.

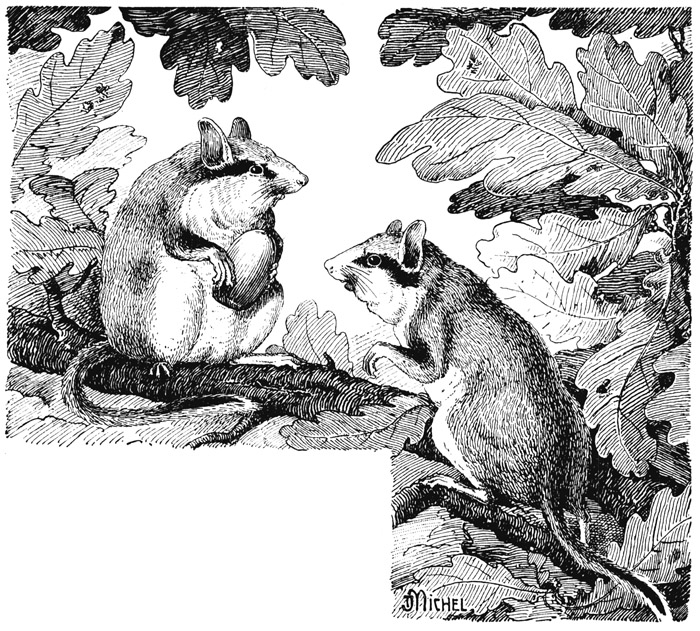

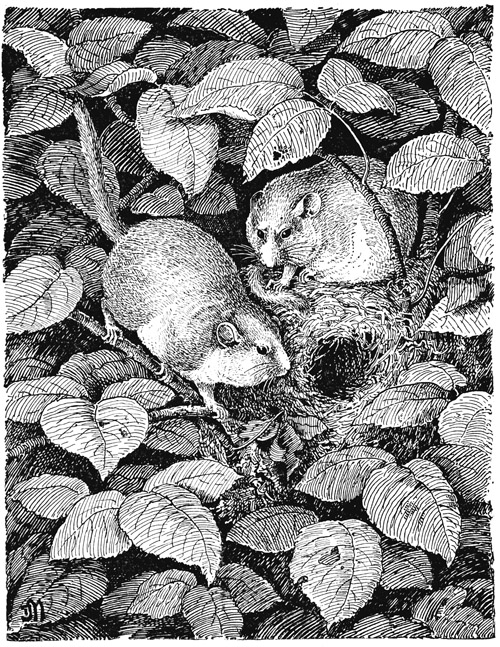

Die auf solche Weise vom Eichhörnchen regelrecht geknackten Haselnüsse sehen natürlich ganz anders aus als die hier abgebildeten, die der freßgierige Siebenschläfer in der Arbeit gehabt hat. Er hat mit seinen messerscharfen Mausezähnchen einfach ein gut Teil der Schale oben oder an der Seite abgeschabt und abgemeißelt und sich dann das Innere zu Haselnüsse. Gemüte geführt, sobald die Öffnung groß genug war, um dem lüsternen Zünglein Eingang zu gewähren. Öfters können wir in den Haselnußhecken aber auch Nüsse finden, die noch in den Hülsen und fest am Zweige sitzen und von deren Schale nur ein winziges Stückchen abgetragen ist, so daß wir uns erstaunt fragen müssen, wie es denn möglich sei, mit Hilfe einer so kleinen Öffnung den Kern zu verspeisen. Wenn uns das Glück einmal recht günstig ist, können wir an einem schwülen Hochsommerabend den kleinen Näscher wohl belauschen, und der Anblick, den wir dabei genießen, ist einer der anmutigsten, den die heimische Natur uns bieten kann, wohl wert, daß wir seinetwegen ein paarmal vergeblich zum Beobachten hinausgegangen sind. Wie das huscht und wispert, turnt und klettert, rennt und raschelt, knuspert und flüstert im Zweiggewirr und zwischen den von einem leisen Windhauche bewegten Blättern! Eine Familie der wunderniedlichen Haselmäuse ist's, die sich hier gütlich tut. Mit drolliger Geschäftigkeit, mit fast geisterhafter Behendigkeit laufen die anmutigen Geschöpfchen hin und her, setzen sich alle Augenblicke nieder, biegen mit den Vorderpfoten eine Nuß herunter, halten sie fest und setzen die scharfen Nagezähnchen ein, um mit der Meißel- und Schabearbeit zu beginnen. Die großen, tiefschwarzen Perlaugen, die so weit aus dem Kopfe hervorstehen, daß man unwillkürlich befürchtet, sie müßten jeden Augenblick aus dem Gesichte herausfallen, sehen uns dabei mit der Miene der rührendsten Unschuld an, so daß wir den kleinen Näschern unmöglich ernstlich böse sein können. Da, eine unvorsichtige Bewegung des Beobachters – und im Nu stiebt die ganze, eben noch so zutrauliche, lustige und übermütige Gesellschaft entsetzt auseinander. Wie mit einem einzigen Husch sind die kleinen Kobolde auseinandergeblasen, spurlos verschwunden wie spukhafte Geisterchen, und es wird auch dem schärfsten Auge kaum gelingen, sie an ihren lauschigen Schlupfwinkeln bei der unsicheren Dämmerbeleuchtung zu entdecken, zu sehen, wie die eine, vor Furcht an allen Gliedern zitternd, sich ins Steingeröll auf den Boden geduckt hat, die andere ängstlich aus einem Mauseloche hervorlugt, die dritte sich in einem Büschel verdorrten Grases verkrochen hat.

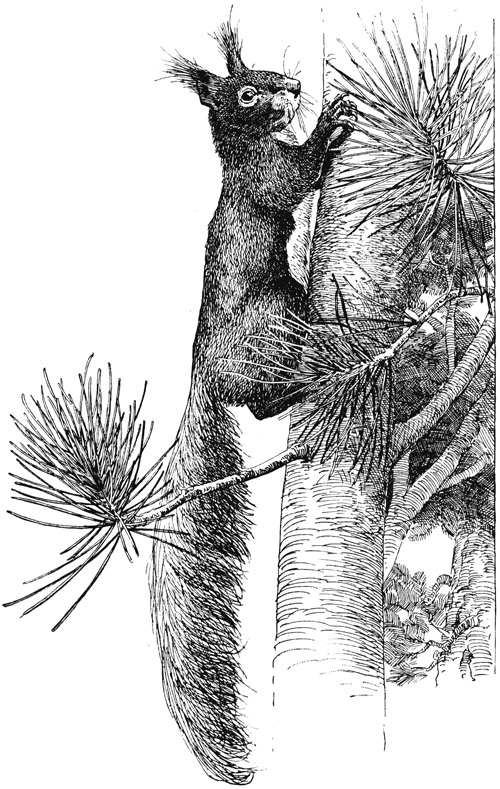

Das Eichhörnchen, um nochmals auf dieses zurückzukommen, ist überhaupt ein ganz gewiegter Feinschmecker, der aber leider und zum großen Ärger des Forstmannes im Übermut oft weit mehr zerstört und zu Boden wirft, als er zum schnurrbartbesetzten Maule führt. Sehr begreiflich finde ich seine große Vorliebe für Pilze. Ganz besonders ist dieses Leckermaul (sein wissenschaftlicher Name Sciurus bedeutet »der sich mit dem eigenen Schwanz Beschattende«, ist also vorzüglich gewählt) auf Hirschtrüffeln erpicht, die es mit großer Sicherheit wittert und geschickt aus der Erde herausgräbt, und ebenso auf die jungen Exemplare des Speisetäublings und des Steinpilzes. Aber während es die von uns Menschen hochgeschätzten Gelböhrchen ihres scharfen Geruches wegen verschmäht, nascht es doch sehr gern und ohne Schaden zu nehmen von den giftigen Birkenreizkern und Fliegenpilzen, vielleicht weil ihm deren narkotische Eigenschaften angenehm sind, wie ja auch die Bewohner Kamtschatkas aus Fliegenschwämmen ein berauschendes Getränk zu bereiten verstehen. Herrscht Überfluß an Pilzen, so trägt sich dieser biologische Vertreter der Affen im deutschen Walde auch Vorräte der köstlichen Speise ein, und zwar spießt er sie dann an die dürren Zacken in der Baumkrone in der Nähe seines Nestes. Der brave Spießbürger, der an einem schönen Sonntagnachmittage mit Kind und Kegel in den Wald zieht und zufällig einen Blick auf einen derartig besteckten Baum wirft, ist nicht wenig erstaunt über diesen überraschenden Anblick und zerbricht sich vergeblich den Kopf darüber, welch absonderlicher Spaßvogel denn wohl die schönen Pilze da oben auf die Baumzacken gesteckt haben könne. Die Hauptnahrung des Eichhörnchens aber bilden neben den harzreichen Sämereien der Nadelhölzer die ölhaltigen Eicheln und Bucheckern, und gerade dadurch scheint auch seine außerordentliche Beweglichkeit bedingt zu werden, da solche Stoffe bei einer beschaulichen Lebensweise, wie sie ja den meisten Säugern zukommt, kaum richtig verdaut und ausgenutzt werden könnten. Nahrung und Temperament stehen ja überall im Tierreiche, den Menschen durchaus nicht ausgenommen in den innigsten Wechselbeziehungen, und unser rotes Waldäffchen mit dem Fuchsschwanze darf wohl als ein ausgesprochener Sanguiniker gelten, dessen ganzer zierlicher, gelenkiger und beweglicher Knochenbau schon auf eine sehr muntere und regsame Lebensweise schließen läßt.

Abb. 19. Eichhörnchen.

Der Umstand aber, daß sich das Eichhörnchen für die Zeiten der Not auch Vorräte einsammelt, bringt uns noch auf etwas anderes. Während es nämlich ziemlich allgemein bekannt ist, daß die Säugetiere durch Verschleppen von klebrigen oder mit Haftorganen ausgerüsteten Sämereien zur Verbreitung der Pflanzenwelt beitragen, ist ihre hierauf bezügliche Bedeutung nach einer anderen Seite hin noch nicht genügend erkannt und gewürdigt worden. Wie manche Vögel, so z. B. Eichel- und Tannenhäher durch Verpflanzen von Eicheln, Bucheln und Zirbelnüssen unfreiwillig im Dienste der Forstwirtschaft tätig sind, weshalb der erstere in Frankreich geradezu » le planteur« genannt wird, so auch unser Eichhörnchen. Es versteckt hier eine Eichel oder Buchel, dort einen Obstkern im Moos, zwischen Erdspalten oder an ähnlichen Orten, vergißt aber später in seinem Leichtsinn den geheimen Schatz, so daß das Samenkorn schließlich ausschlagen, Wurzeln treiben und im Laufe der Zeit einen neuen, mächtigen Baum liefern kann, der dann vielleicht der Nachkommenschaft desselben Hörnchens zum Tummelplätze dient. Rings um die unterirdische Burg des Dachses findet man in buntem Durcheinander oft förmliche Anlagen der lieblichsten Beerensträucher, die nur dem mürrischen Einsiedler ihr Dasein verdanken. Freund Grimbart ist nämlich ein großer Verehrer der verschiedensten Beeren und läßt sich ihr süßes Fruchtfleisch bei jeder Gelegenheit vortrefflich schmecken. Die Samenkörner gehen aber unverdaut durch seinen Darmkanal hindurch, wobei sich nur ihre Hülle etwas lockert, so daß die Keimfähigkeit dadurch geradezu erhöht wird, wie auch die Beigabe des düngenden Kotes später das Wachstum des Pflänzleins zu befördern geeignet ist. Nach Wurm werden selbst Trüffeln auf diese Weise durch den Absatz unverdauter Sporen von Dachs, Schwein, Eichhorn und Waldmaus verbreitet. Noch ein drittes kommt hinzu, und das darf ja nicht unterschätzt werden: durch ihr Stechen und Wühlen, ihr Graben und Scharren lockern Dachse, Schweine, Rehe und andere Tiere den Waldboden, machen ihn so »wund« und damit zur natürlichen Besamung geeigneter.

Nagetiere knabbern überhaupt gern an allem möglichen herum, oft aus bloßer Spielerei oder um ihrem natürlichen Nagebedürfnis zu genügen, da die Nagezähne Die meißelförmigen, gebogenen Nagezähne wachsen von der hohlen Wurzel aus fortwährend nach und sind nur auf der Vorderseite mit Schmelz bekleidet, der sich naturgemäß weniger rasch abnutzt als die Knochensubstanz der Hinterseite, was die Bildung einer äußerst scharfen Schneide zur Folge hat. infolge ihrer eigentümlichen Struktur eine unausgesetzte Abnützung erfordern, wenn sie nicht ins Ungemessene wachsen und dann ihrem Besitzer bei der Ernährung große Schwierigkeiten machen sollen. Eine besondere Vorliebe bekunden sowohl Eichhörnchen wie Mäusearten für das Benagen von alten, abgeworfenen Rehstangen, die das Hörnchen gar nicht selten auch in seine Nester verschleppt, wobei an den öfters in der Literatur erwähnten Fall erinnert sei, daß einmal ein Eichhörnchen einem nach Rehstangen suchenden Förster eine solche von oben her auf den Kopf warf. Außer dem schon erwähnten Spiel- und Nagebedürfnis dürfte dabei auch der reiche Gehalt der Rehgehörne Dies ist der übliche und auch weidmännisch allein für »gerecht« geltende Ausdruck. Zoologisch richtiger aber wäre entschieden » Rehgeweih«, denn die Geweihe der Hirsche, Rehe und Renntiere stehen auf zapfenförmigen Verlängerungen der Stirnbeine, sind massiv, bestehen aus echter Knochensubstanz und werden alljährlich erneuert, während die Hörner der Antilopen, Rinder, Schafe und Ziegen zeitlebens stehenbleiben, hohl sind und aus verhornten Epithel- und Gewebezellen bestehen, also keinerlei Knochensubstanz, Salze oder Blut enthalten. an aromatischen und den körperlichen Organismus stärkenden, insbesondere die Bildung gesunden Blutes befördernden anorganischen Nährsalzen eine Rolle spielen, und dazu kämen endlich noch die organischen Stoffe, deren selbst ein schon stark verwittertes Rehgehörn keineswegs völlig bar ist. Lassen doch in lauem Wasser aufgeweichte Geweihe und Gehörne noch nach Jahren Blut austreten. Wenn ich auch auf Fuchsbauten öfters alte Rehstangen gefunden habe, so möchte ich dafür namentlich den letztgenannten Umstand verantwortlich machen, und wahrscheinlich haben sich die spielenden Jungfüchse weidlich an den sonderbaren Gebilden gelabt, wie ja auch Hunde leidenschaftlich gern an ihnen herumketschen. Deshalb findet man auch so selten im Walde alte Rehstangen, und deshalb sind die Hunde so leicht dazu abzurichten, sie aufzusuchen und zu apportieren. Eine mir bekannte Dame in Ostpreußen besaß einen rassigen Foxterrier, der es darin zur Meisterschaft gebracht hatte und seiner Herrin selbst die schweren Elchschaufeln getreulich herbeizuschleppen suchte, wobei die kleine, sehnige »Miß« freilich alle Kräfte anspannen mußte. Selten aber wird man eine schon längere Zeit im Walde liegende Rehstange finden, die nicht bei näherer Betrachtung die unverkennbaren Eindrücke von Nagezähnen auswiese, denn alle Nager scheinen mit Vorliebe die Kraft ihres Gebisses an diesen widerstandsfähigen, eckigen und angenehm salzig schmeckenden Gebilden zu erproben. Selbst Hirschkühe sollen den abgeworfenen Kopfschmuck ihrer Eheherrn beknabbern und zu diesem Zwecke immer wieder aufsuchen; bei der leidenschaftlichen Vorliebe dieser Tiere für alles Salzige wäre das ja auch weiter gar nicht verwunderlich.

Abb. 20. Von Rehen verbissene Fichtentriebe.

Wo wir in den Fichtenschonungen Endtriebe antreffen, die in der Weise verbissen sind wie der linke Zweig auf Abb. 20, dürfen wir mit Sicherheit auf die dem Forstmann wenig erwünschte, dem Jäger und Naturfreund freilich um so erfreulichere Fraßtätigkeit von Rehen schließen. Im Frühjahr verrät dieses anmutigste unserer Waldtiere seine Anwesenheit dem Auge des Kundigen auch noch durch das Vorhandensein von sogenannten Fegebäumen, d. h. weichen Hölzern, an denen der Bock durch Reiben sein neu gebildetes Gehörn von dem es überziehenden Baste zu befreien sucht, wobei er die Rinde abwetzt und dadurch den Baum schädigt. Über diesen interessanten Vorgang waren früher selbst in Jäger- und Zoologenkreisen ganz irrtümliche Anschauungen verbreitet, und wir sind darüber eigentlich erst in neuester Zeit durch die schönen Untersuchungen Bergmillers einigermaßen aufgeklärt worden, obwohl auch jetzt noch so mancher Punkt in Dunkel gehüllt bleibt und der näheren Erforschung harrt. »Der Bast ist zur Zeit des Fegens weich und feucht, mit Nähradern durchzogen, deren Inhalt noch nicht vertrocknet, sondern höchstens geronnen ist, und mit der hart gewordenen Stange durch eine viel Feuchtigkeit und Schweiß enthaltende Zellschicht so lose verbunden, daß er sich bis zu einem gewissen Grade über den Stangen hin und her schieben läßt. Er ist also nicht trocken und kann nicht in feinste Teilchen zerrieben werden, wie die bisherige Lehre der Jagdzoologen lautete, sondern wird als feuchtes, schweißiges Gebilde, der abgestreiften Haut einer Feldmaus nicht unähnlich, in bald größeren, bald kleineren Fetzen entfernt. Ja, unter Umständen streift der Bock das Gefege als fast unversehrte Hülle, nachdem er es durch Einklammern eines Stämmchens ringsum über der Rose durchgewetzt hat, mit ziehender Bewegung über die Stange hinweg, und man vermag an diesen Basthüllen, die teils nur unten offen, teils außerdem noch an einer Seite aufgeschlitzt sind, die Form der Stange zu erkennen.« Ganz frisch gefegte Gehörne haben eine mehr gelbliche Farbe, denn die schöne, dunkle, vom Sammler so geschätzte Tönung erhalten sie erst durch äußere Einflüsse, wobei die Gerbsäure der Fegebäumchen und des Moorbodens die erste Rolle zu spielen scheint. Die abgestreiften Basthüllen und -fetzen finden an den Mäusen eifrige Liebhaber, und auch der Fuchs soll sie als besonderen Leckerbissen betrachten und zur Fegezeit planmäßig aufsuchen, weshalb es wohl auch so selten glückt, abgefegte Baststücke im Walde zu finden.

Abb. 21. Rehbock mit Bastgehörn.

Wie wir bereits sahen, kann eine frisch gefallene Schneedecke für den fährtenkundigen Forscher und Jäger als das beste Hilfsmittel gelten, um das Vorhandensein der verschiedensten Säugetierarten untrüglich festzustellen, aber die Spuren vieler Arten, von deren Anwesenheit wir uns im Sommer zu überzeugen vermochten, werden wir trotzdem vergeblich suchen. Diese Formen sind eben dem in unserem nordischen Winter so erschwerten Kampfe ums Dasein nicht gewachsen, müssen ihn also zu vermeiden suchen und zeitweise von der Bühne der heimischen Natur verschwinden. Den Vogel, der in dieselbe unangenehme Lage kommt, trägt sein leichtbeschwingter Flügel fast mühelos über Berg und Tal, über Ströme und Meere zu den milderen Gegenden des Südens, wo eine reichbesetzte Tafel seiner harrt und er sorglos im Überflüsse schwelgen kann, bis der allmählich erwachende Paarungstrieb ihn unwiderstehlich in die alte Heimat zurücktreibt, wo er einst das Licht der Welt erblickte und nun selbst zur schönen Frühlingszeit auf die Vermehrung seiner Art bedacht ist. Weit weniger günstig ist in dieser Beziehung das Säugetier daran, dem die Gabe des Fluges versagt blieb und das zeitlebens an die Erdscholle gefesselt erscheint. Deshalb gibt es auch im Säugetierreiche keine Wanderungen, die sich an Bedeutung und Großartigkeit dem uns in vieler Beziehung noch so rätselhaften Vogelzuge an die Seite stellen könnten. Wohl wissen wir, seitdem der deutsche Jagdschutzverein die Wildmarkierung eingeführt hat, daß abgeschlagene Rehböcke und Hirsche, ja selbst der schwerfällige Elch ungeahnt weit umherschweifen, wohl ist es allbekannt, daß die nordischen Lemminge unter gewissen Verhältnissen sich zu Heerzügen von Hunderttausenden versammeln und dann mit fast krankhafter Rastlosigkeit und Beharrlichkeit einem unbekannten Ziele zueilen, alle Hindernisse mit beispielloser Zähigkeit und Selbstaufopferung überwindend, unterwegs erbarmungslos gezehntet von einer Unzahl von Feinden, blindlings ins sichere Verderben eilend. Auch unsere Feldmäuse entschließen sich bei eintretender Übervölkerung bisweilen zum Auswandern, wobei sie regelmäßig bald in Unmassen zugrunde gehen; in harten Wintern kommen heißhungrige Wölfe aus den schneebedeckten Gefilden Rußlands in unsere Gaue herüber. Von einem regelmäßigen und planmäßigen Ausweichen vor der Not des Winters durch seit Jahrtausenden instinktiv vererbte Wanderung kann jedoch bei alledem nicht die Rede sein, denn auch das schnellfüßigste Säugetier vermag in dieser Beziehung mit dem rasch fördernden Flügelschlag auch des langsamsten Vogels keinen Vergleich auszuhalten. Eine Ausnahme scheint es aber doch zu geben, und sie betrifft naturgemäß diejenige Ordnung der Säuger, die von der Natur wenigstens bis zu einem gewissen Grade mit dem Flugvermögen begabt wurde: die Fledermäuse.

Freilich muß da zunächst vorausgeschickt werden, daß über die mehr aus indirekten Wahrnehmungen vermuteten Wanderungen unserer Flattertiere erst wenige sichere Beobachtungen vorliegen, weshalb die hier in Betracht kommenden und schwierig genug aufzuklärenden Verhältnisse noch dringend der weiteren Aufhellung bedürfen. Sie bilden geradezu ein Schulbeispiel dafür, welch klaffende Lücken die Naturgeschichte selbst unserer gewöhnlichsten Säuger noch aufzuweisen hat, und wie durchaus irrig die Annahme sein würde, es gäbe auf diesem auch von den Fachzoologen arg vernachlässigten Gebiete nichts mehr zu erforschen, nichts nachzuprüfen, nichts Neues mehr festzustellen. Ich halte vielmehr die eingehende Erforschung der Biologie namentlich unserer kleineren Säuger für eine der lohnendsten Aufgaben, die sich dem Forschergeiste noch darbieten und an denen auch der naturwissenschaftlich gebildete und scharf beobachtende Laie sehr verdienstvoll mitarbeiten kann. Hat doch selbst die Naturgeschichte unserer schon unzähligemale ausführlich geschilderten Jagdtiere noch überraschend viel dunkle Punkte und geheimnisvolle Kapitel aufzuweisen! Und wie viele Menschen gibt es denn bei uns, die mit liebe- und verständnisvoller Sorgfalt auf das versteckte Leben der zahlreichen, vom Laien kaum unterschiedenen, kleinen Nager oder der im Volke so wenig bekannten Spitzmäuse achten, die gar gewillt wären, das lichtscheue Treiben der Fledermäuse zu beobachten? Diese blitzgeschwinden Nachtgeistchen werden ja von nicht aufgeklärten Leuten höchstens mit Abscheu, wenn nicht gar mit abergläubischem Entsetzen betrachtet und ernten, obgleich sie doch so wertvolle und rastlos tätige Verbündete der Forst- und Landwirte sind, dafür immer nur Undank. Schon die hohen Ansprüche, welche die Fledermäuse an ihre Umgebung stellen, die unverkennbare Launenhaftigkeit, die sie in der Wahl ihrer Aufenthaltsorte bekunden, und die Empfindlichkeit, die viele Arten als ursprüngliche Kinder des Südens den klimatischen Schwankungen und örtlichen Witterungsverhältnissen gegenüber an den Tag legen, bedingen von vornherein eine gewisse Wanderlust dieser bewegungsfrohen Tiere, und naturgemäß wird dies bei den langflügeligen und fluggewandten Vesperugo-Arten in weit höherem Maße zutreffen als bei den kurzflügeligen, nur plump einher flatternden Angehörigen der Gattungen Vespertilio und Rhinolophus. So hat man unzweifelhaft festgestellt, daß die Umberfledermaus ( Vesperugo nilssoni), die ihren Verbreitungsbezirk überhaupt am weitesten nach dem Pole zu vorschiebt, im Hochsommer noch ausgedehnte Vorstöße nach Norden unternimmt, um beim Scheine der Mitternachtssonne unter den Myriaden von Mücken in den Moossteppen des nördlichen Rußlands aufzuräumen, daß dieselbe Art aber, um sich im Winterschlafe nicht dem eisigen Klima ihrer Heimat auszusetzen, im Herbste südwestwärts wandert und sich im mittleren und südlichen Deutschland Winterquartiere sucht. Im vergangenen Winter wurde mir diese Art mehrfach aus den Rheingegenden zugeschickt, wo sie während des Sommers eine ganz unbekannte Erscheinung ist. Gerade um geeignete Schlafplätze für die lange Winterruhe ausfindig zu machen, in deren Wahl sie eine große Umsicht und Überlegung verraten, schweifen viele Fledermäuse weit im Lande herum und lassen sich dann vorübergehend an Orten blicken, wo sie sonst nicht zu Hause sind. Gebirgsbewohner wie die zweifarbige Fledermaus ( Vesperugo discolor) kommen zum Überwintern in die geschützteren Täler herab, und umgekehrt zieht die Wasserfledermaus ( Vespertilio daubentonii) im Herbste aus der wasserreichen Ebene in die Vorberge, weil sie nur dort geeignete Höhlen zum Überwintern vorfindet. Von der Abendfledermaus ( Vesperugo noctula), die überhaupt wohl der beste, sicherste, rascheste und ausdauerndste Flieger unter den einheimischen Arten ist, hat man an der Donau schon große, aus Hunderten oder gar Tausenden bestehende Züge beobachtet, die eilfertig gen Westen zogen, und die Afrikareisenden berichten uns, daß die dortigen Fledermäuse den Wanderungen der Herdentiere folgen, weil sie durch den Insektenreichtum an deren jeweiligen Aufenthaltsorten angelockt werden. Überhaupt scheint ein guter Teil des wanderfrohen Fledermausvölkchens dem selbstsüchtigen Worte » Ubi bene, ibi patria« zu huldigen, indem es sich eben überall da zeitweise niederläßt, wo es recht heimliche und ungestörte Schlupfwinkel für den zu verschlafenden Tag und recht viel fette Kerfe für die zu durchjagende Nacht gibt. Damit steht wohl auch im Zusammenhange, daß die Verbreitungsbezirke dieser Tiere in beständiger Verschiebung begriffen sind und daß namentlich die selteneren Arten bald da, bald dort vorübergehend auftauchen, ohne sich doch dauernd in der betreffenden Gegend heimisch zu machen. Jedenfalls bekunden sie eine größere und dauerndere Anhänglichkeit an ihre winterlichen Schlafplätze als an ihre sommerlichen Jagdgründe. Alles in allem kann man gewisse Fledermausarten etwa mit den Strichvögeln in Parallele stellen, niemals aber mit den echten Zugvögeln.

Dies wird schon dadurch bedingt, daß das Flugvermögen auch der gewandtesten Fledermäuse doch immerhin nur ein recht beschränktes ist. Niemals schwingt sich der Hautflatterer auf zu dem prachtvollen Schweben und Gleiten, zu dem schrankenlosen Beherrschen des Luftmeeres, das den Vögeln eigen ist, dem Naturfreunde zur schönsten Augenweide dient und im Menschen stets ein leises Gefühl des Neides erregt. Das verbietet schon die ganze körperliche Organisation des Säugers, der weder die hohlen, luftführenden Knochen des Vogels noch dessen ausdehnbare Luftsäcke besitzt und auch nicht über ein so ideales Steuer verfügt, wie es der Vogelschwanz darstellt. Deshalb bleibt der Flug der Fledermäuse immer nur ein bloßes Schlagen der Luft mit den ausgespannten Flughäuten, und es leuchtet ohne weiteres ein, daß eine solche Flugweise auch bei der kräftigsten Brustmuskulatur, an der es unseren Tieren keineswegs fehlt, höchst ermüdend wirken muß und öftere Ruhepausen notwendig macht, so daß von einem vogelartigen Wandern über ganze Erdteile hinweg nun und nimmer die Rede sein kann. Man hat beim Betrachten und Verfolgen des Fledermausfluges, mag er noch so schnell vor sich gehen, noch so geknitterte Bahnen beschreiben, noch so unvermutete und geschwinde Wendungen vollführen, doch immer das unwillkürliche Gefühl, daß es sich um etwas Unsicheres und Unvollkommenes, um etwas durchaus an die Erdscholle Gebundenes und gewissermaßen Kleinliches handelt. Niemals werden wir dabei das ästhetische Hochgefühl empfinden, das uns erfüllt, wenn der stolze Aar um die höchsten Zacken und Zinnen des Hochgebirges im blauen Äther mit majestätischer Ruhe und mit der Regelmäßigkeit eines Pendels seine prachtvollen Kreise zieht.

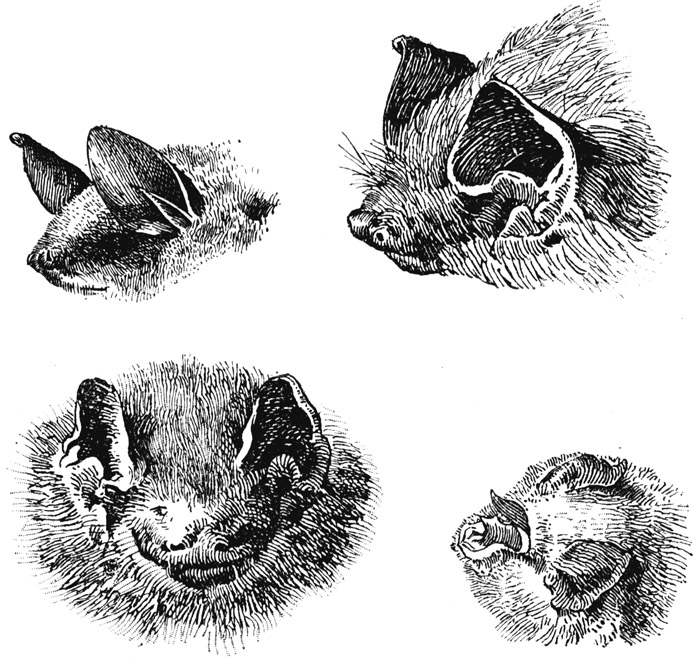

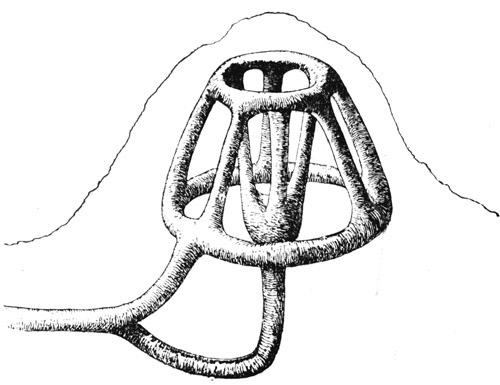

Eine merkwürdige Beziehung besteht augenscheinlich zwischen der Ausbildung der Flughäute und der der übrigen Hautgebilde: diese sind um so mehr entwickelt, je kleiner die Flughäute, je beschränkter demzufolge das Flugvermögen. Demgemäß haben die kurzflügeligen Vespertilio-Arten die ungeheuerlichsten Ohrmuscheln, die bei der Ohrenfledermaus die verhältnismäßig riesenhafte Länge von 3,6 cm erreichen und obendrein noch zwei Dutzend Querfalten aufweisen, und die größten und am mannigfaltigsten gestalteten Ohrdeckel ( Tragus). Ferner besitzen die gleichfalls herzlich schlecht fliegenden Rhinolophus-Arten die abenteuerlichsten Hautgebilde und die sonderbarsten Zieraten auf der Nase. Die Fledermäuse sind ja überhaupt Hauttiere im ausgedehntesten Sinne des Wortes, und ihr Hautsystem ist in einer Weise entwickelt und nach der Oberfläche zu vergrößert wie bei keiner anderen Tierklasse. Dabei bedarf es aber sorgfältiger und ständiger Pflege, um in gutem Zustande zu bleiben und tadellos zu funktionieren. Die Tiere besitzen auf ihrem Schweineschnäuzchen zwischen den Nasenlöchern und den Augen einige Drüsen, die ein öliges, gelbliches Sekret absondern. Damit reiben sie sich die Flughäute fleißig ein und erhalten sie so geschmeidig. Kränkelt eine Fledermaus, so versagen diese Drüsen ihren Dienst, und die Flughäute werden dann sehr schnell trocken und brüchig, erhalten bei dieser Gelegenheit Risse und können schließlich überhaupt nicht mehr zum Fliegen verwendet werden. Das hoch entwickelte Hautsystem der Tiere bedingt einen ungemein feinen Gefühlssinn, der auf der nervenreichen Flughaut längs des Unterarmknochens am empfindlichsten ist. Wenigstens fahren die Tiere bei der geringsten Reizung dieser Hautpartie sofort nervös zusammen, oft schon bei der bloßen Annäherung eines Fremdkörpers. Bei ihren nächtlichen Jagdzügen werden die Fledermäuse neben dem Gehör ja hauptsächlich durch den Tastsinn geleitet. Die großen Ohren und das hübsche rote Zünglein in dem trotz seiner Kleinheit furchtbaren Gebiß zeigen eine gute Ausbildung von Gehör und Geschmack an, ja meine zahmen Fledermäuse haben sich immer als wahre Leckermäuler erwiesen. Auch scheinen sie mit den fast in ständiger Bewegung befindlichen Nasenlöchern ganz vorzüglich zu wittern.

Abb. 22. Verschiedene Fledermausköpfe zur Veranschaulichung der Hautgebilde in Ohr und Nase.

Zells Einteilung in Nasen- und Augentiere hat gewiß vieles für sich und vermochte manche biologischen Fragen mit hellem Lichte zu übergießen, aber ich glaube doch, daß man die Sache nicht zu weit treiben darf und sich vor allem hüten muß, dabei in eine einseitige Anschauung zu verfallen, da eine solche leicht zu argen Trugschlüssen Veranlassung geben könnte. Zweifellos gibt es trotz des anerkannten Sparsystems in der Natur auch eine ganze Reihe von Tieren, bei denen zwei und mehr Sinne fast gleichmäßig gut entwickelt sind und demzufolge die Handlungsweise des Tieres in nahezu gleich starkem Maße beeinflussen. Und hierher scheinen mir auch die Fledermäuse zu gehören, die zwar mit ihren kleinen, oft tief im Pelze versteckten, aber recht klug blickenden Äuglein nur schlecht sehen und wohl auch hochgradig kurzsichtig sind, dagegen Gefühl, Geruch und Gehör ziemlich gleichmäßig zur Ausbildung gebracht haben, mag auch vielleicht das Gehör ein wenig überwiegen, wie es ja schon äußerlich durch die Größe und Gestalt der Ohren zum Ausdruck kommt. Auch ein hochgradiger Ortssinn ist den Fledermäusen eigen. Nach den ausgedehntesten Ausflügen finden sie mit unfehlbarer Sicherheit den oft so versteckten und engen Eingang zu ihrem Schlupfwinkel wieder, selbst wenn sie erst einmal dort geruht haben, und es hält deshalb auch gar nicht schwer, gefangene Fledermäuse an das freie Ein- und Ausfliegen zu gewöhnen.

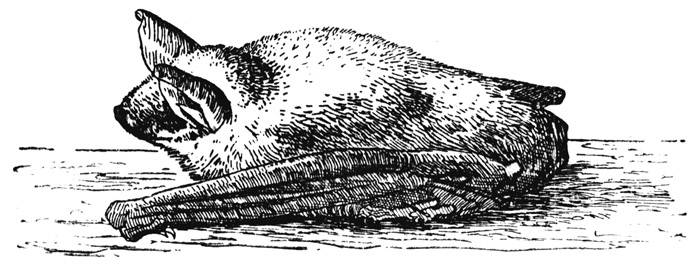

Abb. 23. Fledermaus in Schlafstellung.

Höchst eigentümlich ist die Schlafstellung, wobei sich die Tiere gewöhnlich an den Krallen der Hinterfüße aufhängen und die Flughäute seitlich andrücken, also dem ganzen Körper die Richtung kopfabwärts geben; die Hufeisennasen hüllen sich dabei in ihre Flughäute förmlich ein wie in einen weiten Mantel, und die Ohrenfledermäuse stecken ihre Riesenohren teilweise unter die Flügel, während andere Arten sie möglichst ausrecken und den für die Fledermäuse so charakteristischen Ohrdeckel ( Tragus) lüften. Wir sind so an diesen Anblick gewöhnt, daß wir uns kaum noch etwas Besonderes dabei denken, und doch müßte eine solche Stellung, wie sie auch die nach dieser Eigentümlichkeit benannten Fledermauspapageien im Schlafe einnehmen, nach unserer gewöhnlichen Auffassung eine höchst unbequeme, ja naturwidrige sein, da sie bei dem notwendigerweise damit verbundenen Blutzufluß nach dem Gehirn die Gefahr eines Schlagflusses mit sich führt, zumal wenn man bedenkt, daß die Tiere während ihres Winterschlafes monatelang in dieser absonderlichen Lage verharren. Welche Mittel die Natur eigentlich angewendet hat, um dem entgegenzuwirken, ist meines Wissens noch gar nicht näher erforscht worden, obgleich diese merkwürdige Erscheinung einer eingehenden Bearbeitung wohl wert wäre. Will eine aus diese Weise aufgehängte Fledermaus ein gewisses Geschäft verrichten und dabei eine Verunreinigung des eigenen Körpers vermeiden, so ist sie genötigt, ihn in eine wagerechte Lage zu bringen, also einen der Hinterfüße loszulassen, sich durch Abstoßen in eine schaukelnde Bewegung zu versetzen und dann mit der Daumenkralle des ausgestreckten Armes sich irgendwo festzuhaken. Das Harnen können sie aber auch so besorgen, daß sie sich nur mit den beiden Daumenkrallen anhängen und den Hinterkörper frei herabhängen lassen. Übrigens entleeren sie sich häufig auch im Fluge.

Der Stoffwechsel der Fledermäuse ist, ihrem heißblütigen und sanguinischen Wesen entsprechend, überhaupt ein fabelhaft reger, und ihr Nahrungsbedürfnis demgemäß ein ungeheuer großes. Meine zahmen Fledermäuse verzehren bequem 30 feiste Mehlwürmer zu einer Mahlzeit und sind kurze Zeit darauf schon wieder hungrig. Freilich scheint es, als ob die Verdauung eine ziemlich unvollständige sei, die eingeführten Nahrungsstoffe also nicht voll zur Ausnützung gelangten. In stark besuchten Schlafhöhlen kommt es zu richtigen Guanobildungen, die unter Umständen sogar technisch ausgenützt werden können. Auch das Trinkbedürfnis der Fledermäuse, die sich in der Gefangenschaft als große Liebhaber von Milch erweisen, ist ein sehr starkes. Wie mögen sie es im Freien wohl befriedigen? Sollten sie im Fluge trinken wie die Schwalben? Die traurige Erfahrung, daß ich wiederholt zahme Fledermäuse, denen ich freien Flug im Zimmer gestattete, ertrunken im Aquarium auffand, brachte mich zuerst auf diesen Gedanken, und einige Zuschriften, die ich in letzter Zeit erhielt, scheinen meine Vermutung vollauf zu bestätigen. So schreibt mir eine Dame aus dem Hannoverschen: »Neulich gegen 7 Uhr abends sah ich eine Fledermaus – augenscheinlich eine gemeine – längere Zeit über einem Teiche hin und her fliegen, wobei sie häufig die Oberfläche des Wassers streifte, ganz wie es die Schwalben zu tun pflegen. Ob das Tier wirklich mit dem Munde Wasser aufnahm, ließ sich bei der Entfernung nicht erkennen, aber die ganze Lage des Körpers und die deutliche Furchung des Wassers ließen mit Bestimmtheit darauf schließen.«

Das hübsche, sammetweiche Pelzchen der Fledermäuse wimmelt leider ebenso wie das Federkleid der anmutigen Schwalben oft in der ekelhaftesten Weise von widerwärtigen Schmarotzern. Namentlich sind es gewisse Spinnenfliegen (z. B. Nycteribia bechsteini), von denen die armen Flatterer bis aufs Blut gepeinigt werden, und zwar in des Wortes wörtlichster Bedeutung. – Öfters, als es der Laie ahnt, bekommt man die Fledermäuse auch am Tage zu sehen, besonders im Frühjahr, unmittelbar nach ihrem Erwachen aus dem Winterschlafe, wo sie wohl der durch das lange Fasten geschärfte Hunger hinaustreibt, um auf die ersten Kerfe Jagd zu machen. Sie eilen dann nicht nur hinter fliegenden Insekten her, die sie mit wunderbarer Sicherheit wegschnappen und dabei womöglich erst unter ihre Flughäute bringen, um sie bequemer erhaschen zu können, sondern sie »rütteln« auch förmlich vor blühenden Sträuchern und schlagen hier mit ihren Flügeln geschickt die daraufsitzenden Kerfe herunter, die sie dann beim Herabfallen blitzgeschwind auffangen. So konnte ich Mitte März 1908 bei abnorm warmem Wetter zur Mittagszeit im blendendsten Sonnenschein in den Straßen von Stuttgart zahlreiche Fledermäuse beobachten, und diese Erscheinung war eine so auffällige, daß sie die allgemeine Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zog. Von diesen wurden die hungrigen Flatterer, die sich in ziemlicher Höhe tummelten, freilich zumeist für – Schwalben gehalten, und die sonst leider so verachteten und verabscheuten Nachtsegler hatten daher die ungewohnte Ehre, mit Jubel als Frühlingsboten begrüßt zu werden.

Also auch die fluggewandtesten Fledermausarten sind, wenn sie auch gern und häufig streichen, nicht imstande, große Wanderungen nach Art der Zugvögel zu vollführen und sich so durch einen zeitweisen Aufenthalt in warmen Ländern den Unbilden unseres Winters zu entziehen. Wie kommen sie nun über die rauhe Jahreszeit hinweg, während der doch offenbar ihre hauptsächlichsten Nährtiere, die nächtlich fliegenden Insekten, völlig fehlen? Da ist die erfinderische Natur auf ein Aushilfsmittel verfallen, so frappierend einfach und doch so großartig, so wunderbar und ungelöster Rätsel voll, daß dieser eigenartige Vorgang wohl zu den anziehendsten Problemen gehört, die sich dem suchenden Forschergeiste darbieten, zu dem Unerklärlichsten, was das Menschenauge im heimischen Walde beobachten kann. Da sie das Leben während des Winters nicht erhalten konnte, so ließ sie es eben einfach entschlummern, aber entschlummern nur zu einem starren Scheintode, um es unter dem Dornröschenkuß der wärmenden Frühlingssonne zu neuer Tätigkeit zu erwecken. Sie versenkte ihre Kinder in den Winterschlaf, einen eigentümlichen Erstarrungszustand, der noch keineswegs diejenige Beachtung und das eingehende Studium der zünftigen Naturforscher gefunden hat, die er mit Recht beanspruchen darf. Wie der Wanderzug der Vögel, mag auch er durch Anpassung an die eigentümlichen Verhältnisse der Eiszeit entstanden sein, und wie dieser harrt auch er noch einer endgültigen Erklärung.

Die Natur macht nirgends unvermittelte Sprünge, sondern überall gibt es ausgleichende Übergänge. Bei manchen Tieren äußert sich der Winterschlaf nur durch eine unüberwindliche Schlaftrunkenheit, die sie den weitaus größten Teil des Tages in ihrem Versteck verträumen läßt ( Eichhörnchen z. B. schlafen nach meinen Feststellungen in den 3 Wintermonaten durchschnittlich 22? Stunden täglich), andere schlafen zwar wochenlang fest, wachen aber doch hin und wieder auf, nehmen Nahrung zu sich und verlassen an schönen, milden Tagen für kurze Zeit ihren Schlupfwinkel, noch andere endlich liegen den ganzen Winter über steif und unbeweglich in todesähnlicher Erstarrung ( Lethargie), was die vollkommenste Art des Winterschlafes darstellt. Alle drei Arten von Winterschlaf können bei ein und derselben Spezies nebeneinander vorkommen, wobei wohl den klimatischen Faktoren der ausschlaggebende Einfluß zukommt. Während beispielsweise sonst die Fledermäuse echte Winterschläfer sind, sollen die großen Hufeisennasen in dem milden Klima von Somerset in England nach Coward überhaupt nicht in Erstarrung verfallen, sondern sich lediglich in ihre Höhlen zurückziehen und hier kriechend auf Spinnen, Mistkäfer und andere Insekten jagen. Wie leicht die echten Winterschläfer dazu neigen, in den bewußtlosen Erstarrungszustand zu verfallen, der sie aller Sorgen und Mühseligkeiten dieses irdischen Jammertales enthebt, läßt sich schon daraus entnehmen, daß man Igel und Siebenschläfer auch mitten im Sommer in künstlichen Winterschlaf versetzen kann, wenn man sie in kalten Kellern unterbringt, ebenso Ziesel, wenn man ihnen zeitweise die Nahrung entzieht oder sie auch nur unzweckmäßig füttert. Ja, sogar in freier Natur setzen bei Haselmäusen und gewissen Fledermäusen (besonders ist es von V. noctula nachgewiesen) kürzere Schlafperioden auch im Sommer ein, wenn für längere Zeit ungewöhnlich kaltes und regnerisches Wetter herrscht. Umgekehrt bewirken in südlichen Ländern die alles verdorrende und versengende Hitze und der damit verbundene Nahrungsmangel bei manchen Säugern einen richtigen Sommerschlaf, der dem Winterschlaf an Intensität nur wenig nachgibt. So soll der furchtsame Stachelheld Igel nach Barkow am Senegal einen dreimonatlichen Sommerschlaf abhalten und während seiner Dauer keinerlei Nahrung zu sich nehmen. Bei manchen echten Winterschläfern, wie bei der frühfliegenden Fledermaus, sinkt die Körpertemperatur schon während des gewöhnlichen Tagschlafes ganz bedeutend und übersteigt dann nur um wenige Grade die der umgebenden Atmosphäre, und die Atmung wird so schwach und unvollkommen, daß ein solches Tier 10 Minuten unter Wasser aushalten kann, ohne Schaden zu nehmen. Es leuchtet ohne weiteres ein, daß schon eine verhältnismäßig geringfügige Änderung genügen muß, um solche »Schlafmützen« in den Zustand völliger Erstarrung fallen zu lassen. Mit diesem wollen wir uns nun in den folgenden Ausführungen etwas näher befassen, als mit einem Naturwunder, das die Grenze zwischen Leben und Tod zu überbrücken geeignet ist und um so rätselhafter erscheinen muß, als es doch Geschöpfe betrifft, die auf der obersten Stufenleiter der tierischen Entwicklung stehen und deren komplizierter Körperbau und verwickelte Organisation von vornherein am allerwenigsten ein solches zeitweises und fast völliges Anhalten des ganzen Mechanismus und der meisten Funktionen vertragen zu können scheinen.

Wer da etwa meinen sollte, daß die Winterschläfer, die doch mehrere Monate lang sich jeder auffälligeren Lebensäußerung enthalten haben, dafür während ihres kurzen Sommerlebens um so regsamere Tiere sein müßten und nicht viel Schlaf bedürften, der würde sich einer gründlichen Täuschung hingeben. Ganz im Gegenteil sind die Winterschläfer – zum großen Teil ja nächtlich lebende Tiere – auch im Sommer äußerst ruhebedürftig und verschlafen auch dann noch die größere Hälfte ihres Erdendaseins. Nicht umsonst ist eines unserer Nagetiere vom Volke » Siebenschläfer« getauft worden, und es ist kaum eine Übertreibung, wenn es in irgendeinem alten Liede vom Dachs, diesem unübertrefflichen Virtuosen im Faulenzen, heißt: »Drei Viertel seines Lebens verschläft der Dachs vergebens.« Und selbst unser munteres und lustiges Eichhörnchen liegt auch an den schönsten Sommertagen volle 11-12 Stunden im tiefsten Schlafe. Eine derart beschauliche und bequeme Lebensweise muß natürlich bei dem Nahrungsüberflusse des Spätsommers und Frühherbstes eine starke Fettansammlung begünstigen, und gerade das ist es ja, woraus die Natur hinarbeitet, denn das vor Eintritt des Winters in oft erstaunlicher Menge aufgespeicherte Fett soll dazu dienen, das glimmende Lebensfünkchen während des langen Totenschlafes zu unterhalten. Mit dicken Fettpolstern und hängendem Bäuchlein beziehen die Tiere im Spätherbste das Winterquartier, und klapperdürr und abgemagert, aber gesund und frisch kommen sie im Frühjahr wieder zum Vorschein und suchen durch eifrigen Fraß so rasch als möglich wieder eine anständige Körperfülle zu erlangen. Und das gelingt ihnen auch recht bald und bis zum Herbste sehr gründlich. Siebenschläfer und Haselmäuse haben sich dann derart angemästet, daß die kleinen Beinchen mit den zierlichen Zehen kaum noch aus der Fettmasse des Körpers heraussehen. Andere, wie der Hamster, mästen sich noch, nachdem sie sich bereits in die Winterhöhle zurückgezogen und hier eingeschlossen haben. Der reichliche Schlaf im Sommer ist also die wichtigste Quelle der Fettbildung, die ihrerseits wieder die Nahrungsstoffe für den Winterschlaf liefert. Wenig bekannt dürfte es sein, daß die Winterschläfer auch noch einen besonderen Apparat, eine vierteilige Drüsenansammlung ohne Ausführgänge, auf den Halsseiten oder an der oberen Brust besitzen, dessen Zellen gelbes Fett absondern und der wohl dazu dient, eine besondere Umwandlung des Fettes zu bewirken, es zum Verbrauch durch den körperlichen Organismus geeigneter zu machen. In ihrer wachen Zeit zeigen sich allerdings viele Winterschläfer als ungemein bewegliche, reizbare, empfindliche, rastlose und nervöse Geschöpfe, und diese hochgespannte Lebenstätigkeit bedingt wohl auch einen besonders starken Säfteverbrauch, der wiederum eine starke Erschlaffung, eine gewisse Übermüdung zur Folge hat, für deren Ausgleich der gegenteilige Prozeß der langen und vollkommenen Winterruhe gewiß nicht ohne Bedeutung ist.

Über die Einbuße an Körpergewicht, der die Winterschläfer durch den allmählichen Verbrauch des eigenen Fettes unterworfen sind, liegen ziemlich genaue Beobachtungen vor, aus denen im allgemeinen hervorgeht, daß die Tiere durchschnittlich einen Gewichtsverlust von ¼ ihres Körpergewichtes erleiden, der sich aber sogar bis auf ? steigern kann. Eine von Helm im Zimmer gehaltene Haselmaus wog beim Beginn ihres Winterschlafes am 18. November 25 g, am 25. 24 g, am 2 7. und 30. je 23 g, am 4. Dezember 22,5 g, am 10. 22 g, am 31. 21 g, am 5. Januar 20 g, am 11. 19,75 g, am 15. 19,5 g, am 26. (inzwischen war das Tier vorübergehend erwacht und hatte gefressen) 19,65 g, am 31. 19 g. Dieses Miniatur-Hörnchen war also in 74 Tagen von 25 auf 19 g heruntergekommen und hatte demgemäß 6/25 = 24 % an Gewicht verloren. Von A. Müller beobachtete Haselmäuse büßten allerdings nur 1/12 bis 1/9 ihres Gewichtes ein, aber dabei ist zu berücksichtigen, daß der Gewichtsverlust in freier Natur jedenfalls erheblich größer ist, weil der Winterschlaf gefangener Exemplare doch öfters durch Pausen und (im Freien ausgeschlossene) Nahrungsaufnahme unterbrochen wird. Fledermäuse, die ich selbst unter genauer Kontrolle hielt, wiesen einen Gewichtsverlust von 20-28 % auf.

Das sich zum Winterschlaf zurückziehende Tier muß unbedingt eine instinktive Ahnung von dem haben, was ihm bevorsteht, denn in der zweckmäßigsten Weise trifft es seine Vorkehrungen, um dem scheintoten Leben eine gewisse Sicherheit vor äußeren Einflüssen und Feinden zu wahren und das Erwachen im Frühjahr vorzubereiten. Ich habe dabei immer an die indischen Fakire denken müssen und an die verschiedenen Manipulationen, die sie vorzunehmen pflegen, ehe sie sich mit angehaltenem Atem in den Sarg legen und für einige Wochen begraben lassen. Diese Vorsicht zeigt sich zunächst schon in der Wahl der Schlafquartiere, wobei z. B. die Fledermäuse – meiner Ansicht nach überhaupt nicht die stupiden Geschöpfe, für die man sie gewöhnlich hält, sondern vielmehr geistig hochbegabte und sehr intelligente Tiere – eine wahrhaft staunenswerte Umsicht und Überlegung bekunden. Unter den vielen Höhlen, die ihnen in unseren Mittelgebirgen zur Verfügung stehen, sagen ihnen nur die allerwenigsten wirklich zu. Da werden ganz genau die klimatische und örtliche Lage, die Wind-, Luft-, Zug- und Feuchtigkeitsverhältnisse berücksichtigt, und in der schließlich ausgewählten Höhle wird wieder nur ein kleiner, ganz besondere Verhältnisse aufweisender Teil zum Bewohnen geeignet gefunden. Sehr gern haben es die Tiere, wenn der vordere Teil der Höhle unter Wasser steht, weil dadurch die Marder und Iltisse abgehalten werden, die sonst leicht den größten Teil der ahnungslos schlummernden Flatterer abwürgen, wenn sie auf ihren Streifzügen erst einmal ein solches Massenquartier ausfindig gemacht haben. Aber das wichtigste Erfordernis ist und bleibt stets ein ganz bestimmter Feuchtigkeitsgehalt der Luft, weil sonst die Scheintoten durch Vertrocknen zu wirklich Toten umgewandelt werden und nicht wieder aus ihrem tiefen Schlafe erwachen, sondern als starre Mumien schließlich zu Boden fallen. Die Ziesel verschütten den eigentlichen Eingang zu ihrem Bau, legen aber gleich eine neue Röhre bis kurz vor die Oberfläche an, so daß sie diese dann im Frühjahr bloß zu durchstoßen brauchen, um von neuem das alles belebende Tagesgestirn zu erblicken. Auch der mürrische Hamster verschließt sorgfältig den Eingang zu seiner schönen und geräumigen Winterwohnung, die 1½ – 3 m unter der Erde gelegen ist (die Sommerwohnung nur 1 – 5/4 m) und füttert sie mollig mit ganz klein zerbissenem Stroh aus, das sich wie feinste Seide anfühlt. Daneben sind noch mehrere Kornkammern angelegt und überreichlich mit sauber geschichteten Vorräten angefüllt. Wer es versteht, die Bauten dieses Geizhalses unter den Tieren, der mehr aufzuspeichern pflegt, als er beim besten Willen verzehren kann, ausfindig zu machen, der kann damit ganz gute Geschäfte machen, denn oft birgt eine solche Diebeshöhle 30 bis 35 kg des schönsten Getreides, das man auswaschen, trocknen und dann wie jedes andere vermahlen kann. Der faule Gauch frißt sich davon vor dem Einschlafen noch ordentlich fett und zehrt auch nach dem Erwachen wochenlang von seinen Schätzen, ehe er sich wieder zur Erdoberfläche empor wagt, während er sie als echter Winterschläfer im Winter selbst nicht anrührt, da er dann keinerlei Nahrung zu sich nimmt. Er pflegt schon Mitte Februar zu erwachen, öffnet seine stille Klause aber kaum vor Mitte März und ist demgemäß einen vollen Monat lang auf seine wohlgefüllte Speisekammer angewiesen.

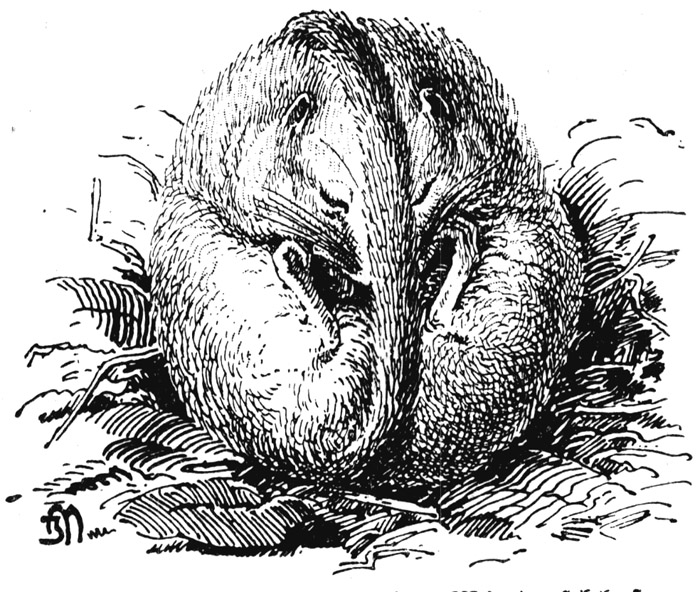

Auch die oberirdisch lebenden Winterschläfer fertigen sich z. T. besondere Schlafnester an, die ihnen vor den Unbilden des Winters den größtmöglichen Schutz gewähren und sie zugleich den Blicken ihrer Feinde entziehen sollen. Ganz allerliebst sieht das wundernette Winternest der liebenswürdigen Haselmaus aus, eine halb auf, halb in der Erde sitzende, zierlich gedrechselte Kugel von etwa 9 cm Durchmesser, dicht und fest aus schmalem Bandgras, Baumbast, Moos und trockenen Blättern geflochten, mit etwa 2 cm starken Wänden, alles durch den wie trockener Schneckenschleim glänzenden Speichel des Tierchens verbunden und verkittet. In dieser Graskugel liegt eine kaum merklich atmende Pelzkugel mit krampfhaft an die Wangen gedrückten und zu winzigen Fäustchen geballten Zehen, abstehenden Schnurrhaaren, fest geschlossenen Augen, eingezogenen Mundwinkeln, eingeklemmten Wangen und über Kopf und Stirn geschlagenem Schwänze: die in tiefster Erstarrung schlafende Haselmaus, die Besitzerin dieses kleinen, heimlichen Palastes. Der Igel bereitet sich an einem recht versteckten Plätzchen ein weiches Lager von trockenem Laub, Heu, Moos und auch wohl Fichtennadeln. Seitdem der alte Lenz geschrieben hat, daß der Igel das alte Laub zu seinem Winterneste in der Weise hinschaffe, daß er sich auf ihm herumwälze, es so aufspieße und nun als wandernder, hochbepackter Möbelwagen sein eigen Hausgerät dahinführe, findet sich diese Angabe in fast allen Naturgeschichten. Aber wer hat die Tatsache wirklich selbst beobachtet und mit eigenen Augen gesehen? Wenn man da genauere Nachfrage hält, ist in der Regel ein verlegenes Schweigen die Antwort. Zwar den von manchen Zweiflern angeführten Einwand, daß der Igel gar nicht imstande sei, derartig aufgespießtes Laub wieder von den Stacheln abzustreifen, möchte ich nicht gelten lassen, denn ich habe mich an gefangenen Igeln überzeugt, daß sie das sehr wohl vermögen, indem sie seitlich an Zweige, Steine oder andere Vorsprünge anstreifen. Und einer meiner Freunde, ein ebenso tüchtiger wie gewissenhafter Beobachter, teilte mir noch 1907 mit, daß er die von Lenz geschilderte Art des Laubeintragens in seiner Jugend selbst beobachtet habe, wobei er sich aber leider der näheren Umstände nicht mehr zu erinnern vermochte. Braeß meint, daß unser Stachelheld das abgefallene Laub mit den Vorderpfoten zusammenscharre und so in seine nur seichte Schlafhöhle schiebe. Dagegen schreibt mir Herr Lehrer Jahn aus Osnabrück: »Ich habe es anders gesehen. Einst kam ich in den Herbstferien durch einen Birken- und Buchenbestand. Als ich quer hindurchging, hörte ich ein Rascheln im Laube. In der Meinung, es mit einer Schlange zu tun zu haben, ging ich näher hinzu und fand unseren Freund Igel, wie er sich Laub für seinen Winterbau sammelte. Aber zu meinem Erstaunen mußte ich bemerken, daß der fleißige Bursche – allen Naturbeschreibungen zum Trotz – sich nicht im Laub wälzte, sondern gemütlich eine Schnauze voll nach der andern seinem Baue zutrug. So habe ich es gesehen und halte seitdem die andere Ansicht für irrig.« Der letzte Satz geht nun doch wohl zu weit, denn man darf nicht gleich das Kind mit dem Bade ausschütten und muß sich in den Naturwissenschaften immer sehr davor hüten, eine Einzelbeobachtung vorschnell zu verallgemeinern. Es sei nur an die alte Erfahrung erinnert, daß gleichartige Tiere lokal oft ganz verschiedene Gewohnheiten annehmen. Im allgemeinen dürfte aber wohl das Eintragen des Baumaterials mit dem Maule das übliche sein, schon weil es das einfachste und naturgemäßeste ist. Noch weniger glaublich als die Beförderung von altem Laub auf dem Stachelrücken erscheint der gleichfalls oft behauptete Transport von Obst auf diese sonderbare Weise, denn hier würde das nachträgliche Abstreifen in der Tat schon große Schwierigkeiten machen. Tiere, die schon öfters überwintert haben, wissen sich die dabei gemachten Erfahrungen sehr wohl zu nutze zu machen. So hörte ich in Rußland von einem Bären, der sein Winterlager 10 m über dem Erdboden im Geäste einer alten Weißtanne aufgeschlagen hatte, weil Meister Petz im Vorjahre in seiner Schneehöhle auf ebener Erde von Jägern in recht unsanfter Weise aus seinem behaglichen Schlummer aufgestört worden war.

Abb. 24. Haselmaus im Winterschlaf.

Dem eigentlichen Winterschlafe geht verminderte Freßlust, Trägheit und Schläfrigkeit voraus. In den letzten Tagen vor Eintritt der Erstarrung entleeren sich die Tiere vollständig und nehmen keinerlei Nahrung mehr zu sich, so daß sie mit vollständig leerem Magen und Darm in den Winterschlaf eintreten. Dies gilt auch von solchen, die wie der Hamster noch nach dem Abschließen des Winterquartiers durch hastiges Fressen ihren Fettvorrat noch im letzten Augenblick zu ergänzen bestrebt sind, und scheint mir eine wesentliche, ja vielleicht unerläßliche Voraussetzung für ein gutes Überstehen des langen Scheintodes zu sein. Wissen wir doch auch von den indischen Fakiren, die sich zu dem vielbesprochenen, vielbestaunten und vielbezweifelten, aber in einigen Fällen doch mit Sicherheit nachgewiesenen Begrabenwerden und Wiederauferstehen hergaben, daß sie schon einige Tage vorher ihren Körper durch starke Purgiermittel von allen Speiseresten reinigen und dann nichts mehr zu sich nehmen. Nach dem völligen Eintritt der Lethargie liegt das schlafende Tier gewöhnlich auf der Seite, gegen den Bauch zu eingekrümmt und mehr oder weniger zusammengerollt, die Füße krampfhaft angezogen, Augen, Mund und After fest geschlossen. Es muß auffallen und sollte zum Nachdenken anregen, daß die Stellung aller Winterschläfer, soweit sie mir bisher wenigstens bekanntgeworden ist, ganz oder fast ganz der Lage des Embryos bei derselben Tierart gleicht. Deshalb ist auch der im Winterschlafe erstarrte Igel nicht zu der vollkommenen Stachelkugel zusammengerollt, die uns entgegenstarrt, wenn unser Hund im Sommer den von ihm so gehaßten »Swinegel« irgendwo aufgestöbert hat und in ohnmächtiger Wut anbellt, sondern er ist nur halb eingerollt, so daß die Füßchen und das pfiffige Schweineschnäuzlein sichtbar bleiben. Manche Tiere schlafen einsam wie der Hamster, andere familienweise wie das Murmeltier, noch andere in Massenquartieren wie viele Fledermäuse.

Jüngere Tiere verfallen später in Erstarrung als ältere, und ihr Schlaf ist auch weniger fest und vollständig und wird leichter durch Pausen des Wachseins unterbrochen. Im übrigen aber hat sich der Winterschlaf nachgerade zu einem naturgemäßen Bedürfnis des körperlichen Organismus der betreffenden Tiere herausgebildet, und seine gewaltsame Unterbrechung oder gar Verhinderung bringt deshalb die schwersten Schädigungen der Gesundheit mit sich. Eines dieser Tiere, das den ganzen Winter über wach gehalten wurde, ist ein fast ebenso sicherer Todeskandidat wie ein Vogel, der nicht vermausert hat. Deshalb ist es auch nach meinen Erfahrungen so schwer, winterschlafende Tiere in der Gefangenschaft in gesundem Zustande zu erhalten, was besonders von den Fledermäusen gilt, denn das Erwecken, der schroffe Temperaturwechsel und die mit dem Transport verbundene mehrmalige Unterbrechung des Schlafes genügen meist schon, den Todeskeim in die Ärmsten zu legen; sie erliegen dann rasch einer Art Blutvergiftung, die oft mit Lähmungserscheinungen verbunden ist. Ein seiner natürlichen Behausung entrissener, dadurch, wenn auch nur auf kurze Zeit, erweckter, ins Zimmer und damit in ganz andere Luft- und Feuchtigkeitsverhältnisse verbrachter Winterschläfer ist ein durch und durch krankes Tier, und deshalb möchte ich mich gegen alle an solchen Exemplaren gemachte Beobachtungen äußerst skeptisch verhalten. Um über den Winterschlaf ins reine zu kommen, sind unbedingt Beobachtungen in freier Natur nötig, die freilich ungemein schwierig anzustellen sind. Es kann uns daher nicht verwundern, wenn noch so viele unrichtige und falsche Vorstellungen über diese wunderbare Naturerscheinung verbreitet sind, wenn hier noch so viel Unkenntnis und Unklarheit herrscht, wenn wir betreffs des wahren und innersten Wesens des Winterschlafes ehrlicherweise offen zugestehen müssen: Ignoramus (wir kennen es nicht).

Wie tief der echte Winterschlaf ist, wie niedrig alle Lebensfunktionen währenddem zurückgeschraubt sind, geht wohl am besten daraus hervor, daß sogar die Entozoen oder Innenschmarotzer den totenähnlichen Erstarrungszustand ihrer Wirtstiere unfreiwillig mitmachen müssen. Von der im Magen des Igels schmarotzenden Physaloptera clausa wenigstens ist das nachgewiesen. Vollkommen bewegungslos sieht man diese Schmarotzer an den Innenwänden eines im Winter rasch ausgenommenen und aufgeschnittenen Igelmagens hängen, aber sie erwachen sofort und beginnen sich zu bewegen, wenn man den Magen in warmes Wasser legt, um von neuem zu erstarren, wenn man kaltes Wasser zugießt. Danach ist der Schlaf der Innenschmarotzer also wohl sicherlich auf die mit der Lethargie verbundene und sehr beträchtliche Erniedrigung der Körpertemperatur ihrer Wirtstiere zurückzuführen. Die sonst homöothermen (warmblütigen) Winterschläfer werden während ihres Erstarrungszustandes nahezu zu pökilothermen (kaltblütigen oder wechselwarmen) Tieren, eine Tatsache, die geeignet erscheint, die große Kluft zwischen Warmblütern und Kaltblütlern einigermaßen zu überbrücken. Während die Körpertemperatur der wachenden Winterschläfer der der übrigen Säuger keineswegs nachsteht, wir vielmehr gerade in ihren Reihen die warmblütigsten aller Vierfüßer finden (so die Zwergfledermaus mit 39½ und die frühfliegende Fledermaus mit 40° C.), ist sie während der Lethargie nur wenig höher als die der umgebenden Luft und kann an warmen Wintertagen sogar niedriger sein. Bei in Höhlen aufgehängten Fledermäusen fand ich die Temperatur meist zwischen 5 und 10° und durchschnittlich nur 1° höher als die der Luft. Beim Igel und anderen weniger vollkommenen Winterschläfern soll dagegen die Körperwärme nicht leicht unter 8° sinken. Je intensiver der Winterschlaf, um so niedriger im allgemeinen die Körpertemperatur und umgekehrt. Infolge der geschützten Lage der sorgsam ausgewählten Schlafplätze hält sie sich im allgemeinen immer einige Grade über dem Gefrierpunkte, aber es sind auch schon Fälle beobachtet worden, wo sie nur ½° betrug und vorübergehend selbst auf 0 sank, ohne daß es dem Tiere geschadet hätte. Dauern aber derartige Verhältnisse länger an, so erwacht der Schläfer und stirbt, wenn nicht bald mildere Witterung eintritt, die sein Blut wieder etwas erwärmt und ihm so das Weiterschlafen möglich macht. Auch im Sommer zeigt die Blutwärme der Winterschläfer bei Kälte, Hunger und Krankheit eine große Neigung zu raschem Sinken, in welcher Beziehung sich aber nicht nur artliche, sondern vielfach auch individuelle Unterschiede geltend machen.

Die Atmung erscheint während des Winterschlafes auf ein Mindestmaß herabgesetzt, und ältere Forscher behaupten sogar übereinstimmend, daß sie beim Eintritt der gänzlichen Lethargie wenigstens zeitweise völlig aufhöre. In der Tat muß man schon sehr scharf aufpassen, um die seltenen und kaum merklichen Atembewegungen beispielsweise einer Zwergfledermaus wahrzunehmen. Nach Tiemann machte ein schlafendes Ziesel, dessen Körperwärme 10° betrug, nur alle 50-56 Sekunden einen leisen Atemzug, also täglich deren etwa 1630, während dasselbe Tier in wachendem Zustande in der Minute etwa 30mal, am Tage also 43 200 mal atmete, seine Respirationstätigkeit somit fast das 30fache betrug. Aber schon die leiseste Berührung ruft eine sofortige Beschleunigung der Atmung hervor, selbst die bloße Erschütterung des Erdbodens durch Gehen, ganz sicher aber die Wärme der menschlichen Hand. Legt man den Schläfer in diese, so erfolgen meist einige tiefe, schnarchende, lange und unregelmäßige Atemzüge, die allmählich leiser, kürzer und regelmäßiger werden, bis das Tierchen schließlich erwacht. Barkow vermutet, daß die Respiration während des Winters von Reizen ausgelöst wird, die vom Darmkanal und Gefäßsystem ausgehen. Die Lungen liegen während des ganzen eigentlichen Winterschlafes schlaff und zusammengefallen neben der Wirbelsäule, enthalten fast gar keine Luft und befinden sich also im Zustande der höchsten Exspiration (Ausatmung). Hochinteressant und für die Frage des Winterschlafes von vielleicht ausschlaggebender Wichtigkeit, trotzdem sonderbarerweise in wissenschaftlichen Kreisen seit Jahrzehnten in unverdiente Vergessenheit geraten ist nun aber das, was Barkow beim Igel feststellte, bei dem Gaumen und Kehlkopf ganz eigentümliche gegenseitige Verhältnisse aufzuweisen haben. Die Epiglottis (der Kehldeckel) verklebt sich nämlich während des Winterschlafes ziemlich fest durch ihre hintere Fläche mit der unteren Fläche des weichen Gaumens, so daß die Verbindung zwischen Mundhöhle und Rachen dadurch nahezu aufgehoben wird. Beim Erwachen des Tieres wird diese unterbrochene Verbindung zuerst an den Seiten wieder hergestellt, so daß alsdann an jeder Seite des Kehldeckels ein kleiner Eingang in den Rachen geschaffen wird, während seine Mitte zunächst noch festgeklebt bleibt. Es ist sehr bedauerlich, daß diese Verhältnisse der Aufmerksamkeit der vergleichenden Anatomie völlig entgangen zu sein scheinen und daher nicht auch bei anderen Winterschläfern näher untersucht worden sind. Wahrscheinlich würde ein eingehendes hierauf bezügliches Studium bei Fledermäusen, Siebenschläfern u. a. zu ähnlichen Ergebnissen führen.

Und auch hier muß ich unwillkürlich wieder der indischen Fakire gedenken, die sich willkürlich durch künstliches, in jahrelangen, mühsamen Vorbereitungen eingeübtes Einhalten des Atems in wochenlangen Scheintod zu versetzen vermögen. Meiner unmaßgeblichen Ansicht nach ist dieser rätselhafte Todesschlaf der Fakire nichts als ein künstlich herbeigeführter tierischer Winterschlaf, ermöglicht nur durch genaueste Kenntnis der dabei mitwirkenden natürlichen Faktoren und erleichtert vielleicht durch eine uralte atavistische Veranlagung des Menschen zum Winterschlaf. Der Fakir erreicht einen gewissen notwendigen Abschluß der Atemwege durch das Umstülpen der Zunge. Richard Schmidt Fakire und Fakirtum im alten und modernen Indien, Berlin 1907. sagt hierüber: »Daß es nicht jedem Menschen gegeben ist, dieses Kunststück nachzuahmen, und daß es nur durch eine anhaltende vieljährige Übung erlernt werden kann, daran ist kein Zweifel. Wie ich mir habe sagen lassen, so haben solche Leute das Bändchen unter der Zunge zerschnitten oder ganz abgelöst, wobei sie vermittels Einreibung mit Butter, welche mit Bertramwurzel vermischt ist, und mit Ziehen an der Zunge dieselbe so lang hervorragend bekommen, daß sie bei ihren Experimenten des Scheintodes sie sehr weit zurücklegen können, um damit die Öffnung der Nasenhöhlen im Rachen zu bedecken und die Luft im Kopfe eingesperrt zu halten … Man erzählt, daß der Fakir, von dem die Rede ist, einige Tage vor der Vergrabungsszene ein Purgiermittel eingenommen und darauf mehrere Tage hindurch eine spärliche Milchdiät gebraucht habe. Am Tage der Vergrabung selbst soll er statt des Essens einen 3 Finger breiten und über 30 Ellen langen Streifen Leinwand allmählich hinuntergeschlungen, ihn aber auch allsogleich wieder herausgezogen haben, um den Magen zu reinigen, worauf er sich auch die Gedärme auf die oben beschriebene Art mit Wasser ausspülte … Sind die gedachten Zubereitungen geschehen, so verstopft er sich alle Körperöffnungen, die oberen, und unteren, die vorderen und hinteren mit aromatischen Wachsstöpseln, legt die Zunge nach oben umgeschlagen tief in den Rachen zurück, kreuzt die Hände über die Brust und erstickt sich in Gegenwart eines großen Zuschauerkreises durch Atemanhalten. Bei der Wiederbelebung ist es eine der ersten Operationen, ihm die Zunge aus dem Hinterteile des Rachens vermittels eines Fingers hervorzuziehen, worauf ein warmer, gewürzhafter Teig aus Hülsenfrüchtenmehl auf seinen Kopf gelegt und ihm in die Lungen und in die von den Wachsstöpseln befreiten Ohrgänge Luft eingeblasen wird, worauf die Stöpsel aus der Nase mit Geräusch herausgetrieben werden. Dies soll das erste Anzeichen der Rückkehr zum Leben sein.« Also Punkt für Punkt ein nahezu vollkommenes Seitenstück zu den Erscheinungen bei der Lethargie des echten Winterschlafes! So erklärt sich das anerkannt größte Wunder der Fakire auf die denkbar einfachste und natürlichste Weise, und die Spiritisten und Okkultisten tappen gar arg in die Irre, wenn sie hier Verbündete oder Beweise zu finden glauben.