|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es wird in unserer Papiergeldzeit merkwürdig berühren, wenn man vernimmt, daß früher wiederholt schöne Silbermünzen in Deutschland geprägt wurden – eines Tieres wegen. Obendrein handelte es sich dabei nicht etwa um ausgezeichnete Rennpferde oder um edle Hunde, sondern um ein unansehnliches Insekt, auf das der Durchschnittsmensch mit stolzer Verachtung herabzusehen gewöhnt ist, obschon es sich ihm von Zeit zu Zeit sehr nachdrücklich in Erinnerung zu bringen weiß. In einem alten Schmöker (Ernst Ludewig Rathlefs Pastoris primarii zu Diepholz Acridotheologia, Hannover 1748), der mir zufällig aufstieß, fand ich nicht weniger als fünf solcher Münzen aus den Heuschreckenjahren 1683 und 1748 fein säuberlich abgebildet, und zwei davon, die gar nicht übel sind, seien hier wiedergegeben (Abb. 1). Auf einer dritten sieht man auf der Vorderseite eine scheinbar brennende, in Wirklichkeit in Heuschreckenwolken eingehüllte, vieltürmige Stadt, während auf der Rückseite ein geflügelter Erzengel mit drohend erhobener Sense gegen die verderblichen Kerfe loszieht. Zu Ehren der Heuschrecken wurden diese schönen Münzen also nicht gerade geprägt, vielmehr zur traurigen Erinnerung an die fürchterlichen Verwüstungen, die diese ungebetenen Gäste aus dem Orient gelegentlich auch im Herzen Europas angerichtet haben. Gerade die ungeheure Schädlichkeit der Wanderheuschrecken hat schon seit uralten Zeiten die Aufmerksamkeit der Menschen auf diese Tierchen gelenkt, von denen bereits Diodor, Plinius und Aristoteles ausführliche Beschreibungen geben. Indische Dichter, ägyptische Denkmäler und die heilige Schrift geben von ihren Untaten grause Kunde, griechische und römische Schriftsteller sowie die mönchischen des Mittelalters erwähnen sie oft genug mit Entsetzen. Keiner aber hat ihre Wanderzüge mit so dichterischem Schwung und dabei doch naturwissenschaftlich richtig geschildert wie der Prophet Joel (II, 1–25): »Ein finstrer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag! Gleichwie sich die Morgenröte ausbreitet über die Berge, kommt ein groß und mächtig Volk, desgleichen vordem nicht gewesen ist und hinfort nicht sein wird zu ewigen Zeiten für und für. Vor ihm her gehet ein verzehrend Feuer und nach ihm eine brennende Flamme. Das Land ist vor ihm wie ein Lustgarten und nach ihm wie eine wüste Einöde, und niemand wird ihm entrinnen. Sie sind gestaltet wie Rosse und rennen wie die Reiter. Sie sprengen daher oben auf den Bergen, wie die Wagen rasseln, und wie eine Flamme lodert im Stroh, wie ein mächtig Volk, das zum Streit gerüstet ist. Die Völker werden sich vor ihm entsetzen, aller Angesichter werden bleich …«

Abb. 1. Erinnerungsmünzen aus Heuschreckenjahren.

Die Bibel (Exodus X) gibt uns auch Kunde von der ältesten, geschichtlich beglaubigten Heuschreckenplage, denn sie gehörte ja zu den sieben Übeln, die über den störrischen Pharao Ägyptens und sein Land verhängt wurden, damit er die Kinder Israels ziehen lasse: »Und sie kamen über ganz Ägyptenland und ließen sich nieder an allen Orten in Ägypten; so sehr viel, daß zuvor desgleichen nie gewesen ist, noch hinfort sein wird. Denn sie bedeckten das Land und verfinsterten es, und sie fraßen alles Kraut im Lande auf und alle Früchte auf den Bäumen, die vom Hagel waren überblieben; und ließen nichts Grünes übrig an den Bäumen und am Kraut auf dem Felde in ganz Ägyptenland.« Man wird leicht geneigt sein, die lebensvollen Schilderungen des Joel und des Moses für dichterische Übertreibung der orientalischen Phantasie zu halten, aber wer einmal selbst inmitten eines wandernden Heuschreckenheeres gestanden hat, weiß genau, daß sie nur die lautere Wahrheit reden. Ich selbst ritt einmal vor langen Jahren an der Spitze meiner kleinen Karawane über die Hochsteppe zwischen Marrakesch und Mogador, als mir plötzlich ein großes Kerbtier ins Gesicht flog. Ich haschte es und erkannte die übel berüchtigte marokkanische Wanderheuschrecke. Rasch mehrte sich die Zahl der einzeln so hübschen, im Massenzug so widerwärtigen Tiere. Fortwährend prallte es mir surrend gegen die Brillengläser, kroch in die Rockärmel und in den Halsausschnitt, flog dem Pferde in Augen und Ohren. Wie eine finstre Wolkenbank stieg es vor unsren geblendeten Blicken empor und kam mit der Unwiderstehlichkeit eines Lavastroms, dabei aber mit unheimlicher Schnelligkeit näher und näher wie eine Walze des Todes. Schon wateten die Lasttiere stampfend und gleitend in einem fettig-klebrigen, ekelhaften Brei zertretener Kerfe, von deren verstümmelten Leibern die eigenen Artgenossen alsbald gierig zu schmausen begannen. Millionen kauender Kinnbacken verursachten ein Geräusch wie Hagelschlag, die Luft knatterte vom Rascheln gespenstischer Flügel, glühende Hitze preßte uns den Schweiß aus allen Poren, und doch war die Sonne wie hinter einer finsteren Wolke verschwunden und auf wenige Schritte Entfernung kein Gegenstand mehr zu erkennen. Unmöglich, weiter gegen das brausende, immer mehr sich verdichtende Riesenheer anzureiten. Die braunen Gesichter meiner Araber erbleichten, die Pferde wurden scheu und strauchelten, die Esel waren nicht mehr von der Stelle zu bringen, die Kamele suchten ihre Last abzuwerfen und auszureißen, selbst die sonst so mutigen marokkanischen Windhunde (Slokis) suchten mit eingekniffenem Schwanze Schutz bei ihrem Herrn, der doch selbst ratlos dem überwältigenden Naturereignis gegenüberstand. Glücklicherweise befand sich eine umfangreiche Ruine in der Nähe, hinter deren ragenden Mauern Mensch und Tier, eng angeschmiegt, einigermaßen Schutz fanden. Aber die Außenseite des Trümmerwerks war bald so dicht mit Heuschrecken besetzt, daß weder Stein noch Lehmwerk mehr zu erkennen waren, sondern alles aussah, als sei es mit einem unruhig bewegten Moospolster überzogen. Stundenlang mußten wir in dieser Lage aushalten, bis es halbwegs möglich wurde, den Marsch fortzusetzen. Und doch war dies nur ein verhältnismäßig kleiner Heuschreckenzug, der verschwindend erscheinen muß, wenn man bedenkt, daß 1799 ganz Marokko innerhalb drei Tagen durch diese Schädlinge aller grünen Pflanzen beraubt und daß 1800 Kleinasien vom gleichen Schicksal betroffen wurde, worauf dann in beiden Ländern eine furchtbare Hungersnot die traurige und unvermeidliche Folge war. Und welch großartiges, aber auch beängstigendes Naturschauspiel muß es geboten haben, als im August 1747 ein ungeheures Heuschreckenheer, die Luft verfinsternd, viele Stunden lang ununterbrochen durch den Rotenturmpaß in Siebenbürgen zog, um in Mitteleuropa einzufallen; als im vorigen Jahrhundert ein anderes Heer in einer Frontbreite von 10 km über den Dnjepr setzte, wobei die Leichen der vorderen als Brücke für die Nachfolgenden dienen mußten; als man vollends in Amerika Schwärme von 20 km Breite und 100 km Länge feststellte, die ihren Verheerungszug 2800 km weit ausdehnten, also etwa die Strecke von Stockholm nach Gibraltar zurücklegten; als man einmal in Südafrika berechnete, daß gleichzeitig 2000 englische Quadratmeilen Landes mit Heuschrecken bedeckt waren; als 1890 das Schiff »Amalie« volle 33 Stunden lang auf dem Roten Meere durch dicht das Wasser bedeckende Heuschrecken fuhr, die der Wind hineingeweht hatte! Das sind unglaubliche Zahlen, und doch bergen sie bitterböse Wahrheit.

Wenn sich auch die meisten und größten Heuschreckenplagen in wärmeren Ländern abspielen, so ist doch Mitteleuropa keineswegs von ihnen verschont geblieben. Schon aus der Zeit Caracallas, dieses widerwärtigsten Scheusals, das je den römischen Kaiserthron verunziert hat, besitzen wir diesbezügliche Nachrichten, und weitere aus den Jahren 451 und 593, besonders aber 872/73, wo nach den Berichten der Fuldaer Klosterchronik ganz Franken und das Mainzer Becken greulich verwüstet wurden. Aus dem Mittelalter werden für Deutschland im ganzen einige dreißig ausgesprochene Heuschreckenjahre aufgezählt, und besonders reich war mit solchen noch das 18. Jahrhundert bedacht, wo in vielen Gegenden die Heuschreckennot das Elend des Siebenjährigen Krieges verdoppeln half. Besonders bedroht waren immer Schlesien und die Mark einerseits, Süddeutschland andrerseits, da die Heuschrecken entweder von Polen her oder durch die Lücke zwischen Sudeten und Karpathen oder durch Ungarn donauaufwärts hereinbrachen. Auch das 19. Jahrhundert hat noch einige Heuschreckeneinfälle nach Mitteleuropa aufzuweisen, doch hat die Häufigkeit der Erscheinung wie auch ihr Umfang im vergleich zum Mittelalter entschieden nachgelassen. Glücklicherweise bleibt sich die Fruchtbarkeit der Tiere nicht gleich, sondern ist, wie wir noch näher sehen werden, von verschiedenen Umständen abhängig, besonders von dem Zusammentreffen bestimmter Witterungsverhältnisse. Die Zeitabschnitte, in denen sie ihre größte Höhe erreicht, liegen jedenfalls erheblich weiter auseinander als bei Maikäfern, Feldmäusen und ähnlichen Verwüstern. Zuletzt erschienen die gefürchteten Tiere noch 1887/88 in Westpreußen und 1889 in der Mark; seitdem ist keine größere Einwanderung mehr erfolgt, eine Wiederholung jedoch keineswegs ausgeschlossen. Abgesprengte Trupps sind gelegentlich noch weit über Deutschland hinaus nordwärts vorgestoßen, so bis nach Dünaburg, ja über die Ostsee hinüber nach Schweden, wo vereinzelte Stücke noch unter dem 63.° n. Br. angetroffen wurden, und selbst über den Kanal hinüber nach England und Schottland, wo sie 1748 mit Edinburg ihren bisher nordwestlichsten Punkt erreicht haben. Von Hause aus sind die Wanderheuschrecken freilich ausgesprochene Steppentiere, weshalb auch Steppenländer wie Südrußland am meisten ihren Verheerungen ausgesetzt sind. Die gegenwärtig dort in so entsetzlichem Maße herrschende Hungersnot ist zum nicht geringen Teile auf die Heuschreckenplage 1920/21 zurückzuführen. Auch Spanien hatte während der letzten Jahre schwer durch Heuschreckenfraß zu leiden. Während des Weltkrieges gesellte sich zu den zahlreichen Feinden Deutschlands noch ein weiterer, der zwar an sich winzig, aber seiner Massenhaftigkeit halber durchaus nicht zu verachten war: die Wanderheuschrecke. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und das Durchhalten unseres türkischen Bundesgenossen wurden auf das schwerste gefährdet durch ungeheure Heuschreckenschwärme, die 1915–1917 in Kleinasien und Syrien ihre verderbliche Tätigkeit entfalteten. Der durch sie angerichtete Schaden (allein 1915 in Anatolien für 100 Millionen Mark Getreide, nach türkischen Friedenswerten berechnet) läßt sich unter Berücksichtigung der Kriegslage überhaupt kaum in Geldwerten ausdrücken. Auf Veranlassung des einsichtsvollen damaligen Landwirtschaftsministers Mustafa Scheref Bey begab sich ein ganzer Stab deutscher Zoologen unter Führung von Dr. Bücher auf diesen neuesten Kriegsschauplatz und lieferte dem sechsbeinigen Feinde eine Reihe grimmiger Schlachten, die schließlich mit seiner Vernichtung endigten und so das Hungergespenst verscheuchten. Was dort in zweijähriger heißer Arbeit von den deutschen Gelehrten geleistet wurde, wird für immer ins Ehrenbuch deutscher Naturforschung einzutragen sein.

Unsere deutschen Bauern jammern schon, wenn einmal das zierliche Reh ein paar Roggenhalme verbeißt, und schreien Zeter und Mordio, wenn ein genäschiges Häslein in ihrem Kohlgarten sich unnütz macht. Was würden sie erst sagen, wenn ein richtiges Heuschreckenheer über ihre Felder herfiele! Wie sagt doch der Prophet Joel (VIII)?: »Heule wie eine Jungfrau, die einen Sack anlegt um ihren Bräutigam! Denn die Ackerleute sehen jämmerlich, und die Weingärtner heulen um den Weizen und um die Gerste, daß aus der Ernte auf dem Felde nichts werden kann! So stehet der Weinstock auch jämmerlich und der Feigenbaum kläglich; dazu die Granatbäume, Palmbäume, Äpfelbäume und alle Bäume auf dem Felde sind verdorret, denn die Freude der Menschen ist zum Jammer geworden.« Und der Portugiese Alfonsus Alvarez schreibt in dem Bericht über seine Reise zum König David von Äthiopien kurz und bündig: »Sie bedecken den Erdboden, sie füllen die Luft an, sie benehmen das Licht des Tages, wo sie gewesen sind, da ist's, als ob alles von Flammen weggesengt worden wäre.« Nicht nur Felder, Wiesen und Gemüsegärten werden völlig zerstört, sondern auch die Bäume stehen da wie Besenreiser und werden von den gefräßigen Tieren schließlich sogar auch noch der Rinde entkleidet. Die im Orient üblichen unteridischen Getreidespeicher sind keineswegs sicher vor diesen unheimlichen Kerfen, die dann außer den Körnern auch die Säcke mit verzehren. Wo sie in die Häuser eindringen, fällt ihren zermalmenden Kiefern alles zum Opfer, was nur halbwegs genießbar erscheint, namentlich auch Kleidungsstücke. Brehm schildert in seiner beredten Weise einen tropischen Urwald im Sudan, der nach dem Heuschreckeneinfall aussah, als habe in ihm verzehrendes Feuer gewütet, als sei er verbrannt oder jahrelanger Dürre zum Opfer gefallen. Nur mit verdorrten Blättern waren die Zweige noch bedeckt, aber diese Blätter entpuppten sich bei näherem Hinsehen als Heuschrecken, die nun, nachdem alles Grün verschwunden war, auch noch die Rinde abnagten. Lachende Fluren werden durch die Heuschrecken in wenigen Stunden zu traurigen Einöden verwandelt, in denen das Gespenst der Hungersnot seine Geißel schwingt. In Marokko sind nach Heuschreckenplagen wiederholt Tausende von Menschen vor Hunger gestorben; Männer haben dann ihre Frauen, Väter ihre Kinder um ein Brot verkauft. In Beßarabien wurden im Jahre 1860 128 367, im Gouvernement Cherson 240 000, in Taurien 130 000 Morgen Kulturland von den Heuschrecken vollständig kahl gefressen. Marshall erzählt, daß ein amerikanischer Farmer 20 000 Tabakpflänzchen rings um sein Haus herum angepflanzt hatte. Sie gediehen prächtig, aber als sie fußhoch geworden waren, erbarmte sich ihrer ein Heuschreckenschwarm, und innerhalb 20 – sage und schreibe zwanzig – Sekunden waren sie von der Erde verschwunden! Selbst im Tode werden diese verhängnisvollen Kerfe dem Menschen noch furchtbar. Wenn sie rasch und massenhaft absterben, strömen ihre verwesenden Kadaver einen entsetzlichen Leichengeruch aus und verpesten weithin die Gegend. Schon der Kirchenvater Augustin berichtet, daß aus diesem Grunde die Pest in Nordafrika ausgebrochen sei und 800 000 Menschen hinweggerafft habe. Im Jahre 571 sollen der gleichen Krankheit in Italien sogar eine Million Menschen zum Opfer gefallen sein. Barrows teilt aus Südafrika mit, daß einst ein großer Heuschreckenzug vom Sturmwind ins Meer geworfen und dann wieder am Strande ausgespült worden sei, wo die Heuschreckenkadaver eine 3–4 Fuß hohe Bank von einer Länge von 50 englischen Meilen bildeten und der fürchterliche Gestank der verfaulenden Tiere noch 150 englische Meilen weit landeinwärts zu spüren war. Auch Verkehrsstörungen sind schon durch Heuschrecken hervorgerufen worden, und selbst Eisenbahnzüge wurden durch die klebrige und fettige Unmasse zerquetschter Heuschrecken in Palästina und Syrien zum Stillstand gebracht. Fahrstraßen wurden durch die Heuschrecken ungangbar und das Wasser von Brunnen und Flüssen durch ihre verwesenden Leiber vergiftet.

Freilich hat der Mensch hier und da den Spieß umgedreht und seinerseits die Heuschrecken für eine wohlschmeckende und bekömmliche Speise erklärt. Schon Diodor, ein Zeitgenosse Cäsars, schreibt über die Akridophagen (Heuschreckenesser), einen kleinwüchsigen, mageren, tiefschwarzen Volksstamm Äthiopiens. »Diese Heuschrecken sind ihre beständige Speise, denn sie haben kein Vieh und keine Fische noch andere Lebensmittel. Sie legen sie in Haufen und streuen Salz darüber, das in ihrem Lande reichlich anzutreffen ist.« Strabo berichtet etwas abweichend: »Sie schneiden sie klein, besprengen sie mit Salzwasser und machen einen Teig daraus, den sie essen.« Ich selbst habe in Marokko flache Kuchen gesehen, die aus zerkleinerten Heuschrecken gebacken waren und in bösen Zeiten das fehlende Brot ersetzen müssen. Meine Araber knabberten gern über dem Kohlenbecken geröstete Heuschrecken, von denen aber dem Gebote des Koran gemäß Kopf, Flügel und Beine vor dem Verspeisen entfernt wurden. Es roch ganz appetitlich, so daß ich öfters in Versuchung kam, mitzuhalten, aber schließlich schauderte ich doch immer wieder vor dem Verzehren des fragwürdigen Gerichts zurück. Nach der Bibel soll ja bekanntlich Johannes der Täufer in der Wüste von Heuschrecken und wildem Honig gelebt haben, was recht wohl denkbar ist. Bezeichnet doch auch Moses (Leviticus XI, 22) die Heuschrecken als eine koschere (reine) Speise. In Arabien und Persien werden sie noch heutzutage gesotten und gesalzen in großer Menge auf die Wochenmärkte gebracht und beherrschen deren ganze Preisgestaltung. Ein Tuareg verspeist auf einen Sitz oft 300 geröstete Heuschrecken, und in Birma gelten sie in gebratenem Zustande, vermengt mit stark gewürztem Hackfleisch, als ein vornehmes Gericht. Von Europäern, die sich zum Genusse dieser Tierchen entschließen konnten, wurde mir versichert, daß sie wie etwas zu trocken gewordene Bückinge oder auch wie Garnelen schmecken. Pferde nehmen getrocknete Heuschrecken sehr gern, und auch in Deutschland hat man solche gelegentlich mit gutem Erfolg als billiges Schweinemastfutter verwendet. Ein wirklicher Leckerbissen sollen aber gekochte Heuschreckeneier sein, die also gewissermaßen den Kaviar der Wüsten und Steppenländer darstellen. Trotzdem gehören natürlich diese schädlichen Kerfe zu den bestgehaßten Tieren. Man hielt sie geradezu für Teufelskreaturen und Belialskinder, so daß ein gewisser Krell in Leipzig 1693 eine Schrift erscheinen ließ, in der er mit der schwülstigen Darstellungsweise jener Zeit und mit tiefer Gelehrsamkeit allen Ernstes die Frage erörterte, ob auch die Heuschrecken von Gott erschaffen seien. Trotz vieler Bedenken bejaht er schließlich doch diese Frage, worüber die Heuschrecken jedenfalls eine große Freude empfunden haben werden. Kein Wunder, daß auch der Aberglaube des Volkes sich von jeher viel mit diesen Tieren beschäftigt hat. Aus der verworrenen Zeichnung ihrer Vorderflügel wollte man allerlei Buchstaben herauslesen und daran Prophezeiungen knüpfen, worüber sich schon der tapfere Polenkönig Johann Sobiesky weidlich lustig gemacht hat. Meist deutete man die Schnörkel auf Ira Dei (Zorn Gottes), weil man allgemein die Heuschreckenzüge für ein Strafgericht Gottes hielt, oder besonders erleuchtete Geister auch auf B. E. S. als Abkürzung für »Bedeutet erschreckliche Schlachten« oder »Botschaft erstorbener Sünder«. »Aber niemand,« meint Weber, der Verfasser des lachenden Demokrit, »las daraus: Bist ein Schöps!«

Vergegenwärtigen wir uns nun einmal kurz, wie ein solcher Massenzug von Wanderheuschrecken zustande kommt. Der Paarungstrieb macht seine Rechte nach den Anstrengungen der Wanderschaft im Spätsommer oder Frühherbst geltend, und die Tiere bekunden auch dabei ihren ausgesprochenen Geselligkeitstrieb. Auf hektargroßen Flächen sieht man nur ein einziges Bild: Paar an Paar nebeneinander der Liebesgöttin opfernd. Schon hierbei spielt die Witterung eine große Rolle, denn wenn naßkaltes Wetter eintritt, vollzieht sich die mehrere Stunden dauernde Begattung nur unvollständig, und es werden weniger, vielfach auch nicht entwicklungsfähige Eier abgesetzt, während bei schönem und warmem Wetter das Umgekehrte der Fall ist. Mit Hilfe des harten Legestachels bringen die Weibchen ihre gelblichweißen Eierchen 3–4 cm tief im Boden unter, und zwar in jedem Loche 30–40 Stück, die von einer gemeinsamen, klebrig-schaumigen Hülle umgeben sind. Diese erstarrt dann zu einem mehr hornigen oder papierartigen Zylinder, der sog. Oothek, die so widerstandsfähig ist, daß sie die Eier vortrefflich gegen Hitze und Kälte, Nässe und Dürre schützt. Der amerikanische Naturforscher Riley hat durch eingehende Versuche festgestellt, daß die Eikokons vollständiges Einfrieren oder wochenlanges Unterwassersetzen vertrugen, ohne daß die Entwicklungsfähigkeit Schaden litt. Dasselbe ist der Fall, wenn die Kokons aus irgendwelchen Ursachen jahrelang in der Erde ruhen bleiben. Gewöhnlich schlüpfen die winzigen, 3–4 mm langen, zunächst gleichfalls gelblichweiß gefärbten Junglärvchen aber nach 9 Monaten aus, und die gern witzelnden Araber haben daraus naheliegende Vergleiche zu dem sich entwickelnden Menschenkinde gezogen. Jedes Weibchen zeitigt 2-4 solcher Kokons, im Durchschnitt etwa 150 Eier. Da die Larven aus schwerem Boden sich kaum würden herausarbeiten können, wird zur Ablage der Eier gewöhnlich dürrer Sandboden auf trockenen Hochflächen oder an sonnigen Hängen benützt, öfters auch an Flußufern. Beim Ausschlüpfen der Larven kommt es abermals viel auf die Witterung an. Hat frühzeitige Hitze das Erdreich zu hart gemacht, so können sie nicht zur Oberfläche und ersticken; werden sie draußen von kalten Regengüssen empfangen, so gehen sie alsbald massenhaft zugrunde. Mildes Schönwetter zeigt sich dagegen auch hier wieder als Freundin dieser Tiere. Ging das Ausschlüpfen gut vonstatten, so sitzen ihrer oft Hunderttausende auf einem einzigen Quadratmeter Raum und zeigen sich hier während ihrer ersten Lebenstage recht unbeholfen und träge, bis die Glieder erstarkt sind, der Hautpanzer fester, die Farbe dunkler geworden ist. Ihre öde und unfruchtbare Geburtsstätte bietet ihnen nicht viel für die bald zum Heißhunger gesteigerte Freßlust, und so begibt sich denn allmählich die ganze Gesellschaft auf die Wanderung, nachdem sie am siebten Tage die erste Häutung bestanden hat. Es geht zu Fuß, denn Flügel haben die Larven ja noch nicht. Zunächst zeigen sie sich auch noch als recht zaghafte Läufer, die täglich nicht mehr als 100–150 m zurücklegen, und auch im Alter von 14 Tagen bewältigen sie höchstens 1 km am Tage. Dann aber wird aus dem mühseligen Kriechen ein lustiges Hüpfen, und schon im Alter von drei Wochen rücken die tüchtigen Springer 10 km täglich vor. Bald beträgt ihre Sprungweite 60 cm bei 30 cm Sprunghöhe, und die tägliche Marschleistung erfährt noch eine weitere Steigerung. Schließlich sind nach der letzten (fünften) Häutung auch die Flügel kräftig genug geworden, um wie ein Paar Ruder die Luft zu durchschneiden, und das inzwischen in der Front mächtig verbreiterte und auf Milliarden, wenn nicht auf Billionen angeschwollene Heer rückt nun mit erstaunlicher Schnelligkeit und mit der Unwiderstehlichkeit einer Lawine vorwärts, wobei ein Rauschen entsteht, das man treffend mit dem eines Mühlrades verglichen hat, während die wandernden Larvenmassen sich anhören, als trample in der Ferne eine große Hammelherde vorüber. Die Ausrüstung dieser Tiere für ausgedehnte Reisen ist großartig. Sie tragen ein sehr praktisch grünlich oder bräunlich staubfarbenes Reisekleid, können trotz ihrer gräßlichen Gefräßigkeit lange hungern und auf ihren starken Flügeln gut 7–8 km in der Stunde zurücklegen, was für ein Kerbtier gewiß eine tüchtige Leistung ist. Betrachtet man die verhaßte Heuschrecke einmal von diesem Gesichtspunkte aus, so kann man nur ausrufen: wie zweckmäßig ist dieses Tier gebaut, wie kraftvoll, wie schön! Dabei sind die Wanderheuschrecken von einer verblüffenden Lebenszähigkeit. Der vom Rumpfe getrennte Kopf bleibt noch 20 Stunden lang lebendig und öffnet bei Reizung der Mundwinkel den Rachen, von dem der Prophet sagt: »Das hat Zähne wie Löwen und Backenzähne wie Löwinnen.« Der kopflose Rumpf springt noch stundenlang weiter, und erst ganz allmählich läßt die bewundernswerte Kraft der Beingelenke nach. Der abgetrennte Bauch macht sogar noch Zeugungsversuche. Im Wasser schwimmen sie 18 Stunden, selbst in 1–3prozentiger Sublimatlösung halten sie es mehrere Stunden aus. Und wie sie fressen – o wie sie fressen! Freilich geraten sie dabei auch manchmal an Giftpflanzen, und das wird ihnen dann zum Verderben. Mit Eintritt der Paarungszeit – etwa vier Wochen nach der letzten Häutung – ändern sich ihre Instinkte. Sie gehen dann nicht mehr an frisches Grün, sondern halten sich an die dürren Gräser, die auf den öden Brutplätzen zu finden sind. Bald nach beendigtem Fortpflanzungsgeschäft sterben Männchen wie Weibchen ab. Von Interesse dürfte es endlich noch sein, daß wandernde Heuschrecken bisweilen zu beträchtlicher Höhe in die Lüfte emporsteigen. Bei einer Ballonfahrt im bayrischen Allgäu wurden nach Weinland in dem Augenblicke, als der Ballon nach dem Ziehen der Reißleine sich langsam zur Seite neigte, auf der oberen Hülle Tiere sichtbar, die sich zum allgemeinen Erstaunen als Wanderheuschrecken entpuppten. In welcher Höhe (die erreichte Höchsthöhe betrug 4830 Meter) die Heuschrecken, wie ermüdete Zugvögel auf ein vorüberfahrendes Schiff, auf die Ballonhülle eingefallen waren, war vom Korb aus leider nicht beobachtet worden. Die Frage, ob ein Heuschreckenschwarm bei seiner unheimlichen Freßlust und bei der Schärfe seiner Kauwerkzeuge gelegentlich einen Ballon beschädigen und so einen Unfall herbeiführen kann, muß einstweilen offen bleiben. Sicher ist es bei Flugzeugen der Fall, wenn größere Mengen von Heuschrecken in die Maschinenteile geraten. So stürzte der Flieger Mauvais 1917 über Madrid infolge Zusammenstoßes mit einem Heuschreckenschwarm tödlich ab. Trotz aller Forschungsergebnisse aber haben wir in den Heuschreckenzügen noch immer ein Naturschauspiel vor uns, das verklärt wird durch den Schimmer des Rätselhaften und aus dem das vielfach noch unverstandene Bild unabänderlicher Gesetze uns seine Weisheit zuraunt.

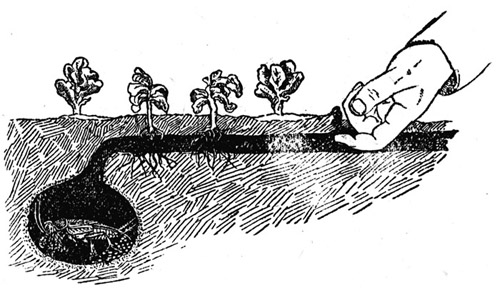

Natürlich hat sich der Mensch von jeher gegen diese gefräßigen Kerfe nach Kräften zur Wehr gesetzt. Guten Erfolg konnten aber die Abwehrmaßregeln erst haben, als man sich über die Naturgeschichte des bekämpften Geschöpfes völlig im klaren war und nun den Feldzug mit einer gewissen Planmäßigkeit führen konnte. Im Altertum ging man den Heuschrecken mit schwelenden Feuern zu Leibe und trieb ihre Larven in wassergefüllte Gräben. Später hat man auch mit Kanonen auf die Heuschrecken geschossen, wobei aber wohl das entstehende Getöse die Hauptsache war. Heute bestehen in allen Kulturländern, die öfters von Heuschreckenplagen heimgesucht werden, behördliche Einrichtungen zur tatkräftigen Bekämpfung des Schädlings. So haben die Engländer auf Zypern ein militärisch organisiertes Heuschreckentötungskommando eingerichtet, das auch genau zu beobachten hat, wo die Eier abgelegt werden, damit schon diese vernichtet werden können. Freilich erforderte diese Einrichtung in den Jahren 1882–87 eine Ausgabe von 1½ Millionen Franken, aber sie hat sich gut bezahlt gemacht, indem die Insel seitdem jährlich für zwei Millionen Franken mehr an landwirtschaftlichen Erzeugnissen zur Ausfuhr bringt. Um welche Massen es sich schon bei den Eiern handelt, kann man daraus entnehmen, daß z. B. 1875 in der Umgegend des lombardischen Städtchens Villafranca innerhalb fünf Tagen über 600 kg Heuschreckeneier gesammelt und abgeliefert wurden. In der Türkei wurden 1917 nicht weniger als 7 240 000 kg Eipakete der Vernichtung zugeführt, wobei zu beachten ist, daß etwa 1500 Eipakete auf 1 kg gehen. Es wären demnach allein durch das Einsammeln der Eier 334 827 000 000 Individuen abgetötet worden! Ist die Plage trotzdem zum Ausbruch gekommen, so wird jung und alt, groß und klein gegen sie aufgeboten; die Schulkinder bekommen Heuschreckenferien, und sogar das Militär wird zu Hilfe gerufen. Ein Pascha von Tripolis sandte einmal eine ganze Armee von 4000 Mann gegen das gefräßige Ungeziefer aus mit der tröstlichen Versicherung, er werde jeden aufknüpfen lassen, der es etwa unter seiner Würde halten sollte, gegen einen so verächtlichen Feind zu kämpfen. Den deutschen Gelehrten, die während des Weltkrieges die türkische Heuschreckenplage bekämpften, standen dazu 10 000 Soldaten zur Verfügung, die also ihrer eigentlichen Aufgabe entzogen werden mußten. Bei der großen südrussischen Heuschreckenplage vom Jahre 1860 waren sogar 15 000 Mann Militär aufgeboten. In Algier waren 1888 nach Künckel d'Herculais 65 268 Leute mit zusammen 1 948 855 Arbeitstagen bei der Heuschreckenvertilgung beschäftigt. Man hat berechnet, daß dabei etwa 11 000 Milliarden Heuschrecken vernichtet wurden. Als ein gutes Vorbeugungsmittel hat sich das Feststampfen oder Festwalzen des mit Heuschreckeneiern bedachten Bodens erwiesen, weil die schwachen Lärvchen dann im Frühjahr nicht zur Oberfläche sich herauszuarbeiten vermögen. Auch die schon geschlüpften Larven sind in ihren ersten Lebenstagen durch solches Walzen verhältnismäßig leicht zu vernichten. Die großen Larvenzüge bekämpft man heute hauptsächlich mit der sog. Zinkmethode. Es werden dabei quer zur Wanderrichtung des Heuschreckenzuges Zinkblechstreifen von mehreren hundert Meter Länge so im Boden befestigt, daß sie noch mindestens 30 cm frei hervorragen, welche Höhe die Larven nicht zu überspringen vermögen. Anderswo verwendet man statt des Zinkblechs wohl auch glattes Wachstuch, das dieselben Dienste leistet. In gewissen Abständen werden längs der Zinkwand metertiefe Fanggruben ausgehoben und gleichfalls mit Blech ausgekleidet. Trifft nun die anmarschierende Larvenmasse auf die Blechwand, die ein für sie unübersteigliches Hindernis darstellt, so sieht sie sich genötigt rechts oder links abzubiegen, und dabei fallen die dicht gedrängten Tiere in die Fanggruben, wo man sie mit Handrammen zerquetscht. Die ganze Vorrichtung ist leicht aufzubauen und mit wenigen Leuten zu überwachen, ihr Erfolg bei richtiger Leitung aber großartig, da ganze Larvenheere in wenigen Tagen restlos vernichtet werden. Bredemann berichtet, daß 1917 in der Türkei mit einer 800 m langen Zinkfalle und 35–40 Bedienungsmannschaften in zwei Tagen allein etwa 100 000 kg Larven gefangen wurden. Den geflügelten Heuschrecken gegenüber versagt natürlich dieses Verfahren, und man arbeitet da heutzutage – echt modern! – hauptsächlich mit Gift, mit dem man Köderspeisen tränkt oder mit dem man die ganze Vegetation bespritzt. Das ursprünglich benützte arseniksaure Natron hat sich aber als zu gefährlich für die Haustiere und die nützlichen Heuschreckenfeinde erwiesen, und deshalb verwendet man heute nahezu ausschließlich das harmlosere Schweinfurter Grün in seiner verbesserten Form »Urania«. Die Heuschrecken sterben 19-36 Stunden nach dem Genuß der Lockspeisen oder vergifteter Pflanzen. Evans beobachtete 1895 bei südafrikanischen Heuschrecken eine verheerende Seuche, die auf die Gegenwart von Schmarotzerpilzen zurückzuführen war. Es glückte, diese im Bakteriologischen Institut zu Grahamstown in Reinkultur zu züchten und mit diesem Mittel die Heuschreckenplage erfolgreich zu bekämpfen, wie dies später nach anfänglichen Mißerfolgen auch in Deutsch-Ostafrika der Fall war. Noch bessere Folgen hatte die Entdeckung einer Art Heuschreckencholera durch Felix d'Herdle vom Pariser Pasteur-Institut. Ein bestimmter Bazillus (Coccobacillus acridium) hat eine solche Einwirkung auf die Heuschrecken, daß sie nach 17–36stündiger Krankheit unrettbar eingehen. Da ihr Darminhalt dann fast eine Reinkultur dieses Bazillus darstellt, ist die Seuche äußerst ansteckend und verbreitet sich mit unheimlicher Schnelligkeit über weite Flächen, denn geflügelte Heuschrecken legen im Anfangsstadium der Krankheit oft noch 30 km und mehr an einem Tage zurück. Auf diese Weise ist es gelungen, die großen Heuschreckenschwärme des Jahres 1911 in Argentinien, die die ganzen Pampas kahl zu fressen drohten, fast restlos zu vernichten. Ebenda hat man recht gute Erfahrungen auch mit Giftgasen gemacht. Die zu Boden streichenden Schwärme werden mit einigen Chlorwolken empfangen und gehen in ihnen zugrunde, bevor das Gas noch den Pflanzungen nennenswerten Schaden zuzufügen vermag. Fliegende Heuschreckenschwärme lassen sich bisweilen auch durch Rauchwolken oder durch großes Getöse von der ursprünglichen Zugrichtung ablenken, weshalb man bei ihrem Erscheinen in manchen Ländern große Feuer aus stark qualmenden Stoffen entfacht und sie überdies mit einer großartigen Katzenmusik empfängt, wobei Pfeifen, Trompeten, Trommeln, Gongs, Glocken, Blechdeckel, Schußwaffen und sogar Grammophone in ohrenbetäubende Tätigkeit gesetzt werden. Die Menschen bilden sich dann wenigstens ein, etwas getan zu haben, und trösten sich damit über ihre Ohnmacht gegenüber diesen furchtbaren Kerbtieren.

Glücklicherweise haben diese eine große Menge natürlicher Feinde, ja in wärmeren Ländern bilden sie nach meinen Erfahrungen geradezu eine Art Universalfutter für alle größeren Vögel. Ob man geschossene Bussarde oder Turmfalken, Reiher oder Störche untersucht, immer ist zur Heuschreckenzeit ihr Magen bis zum Platzen vollgepfropft mit diesen Kerfen. Auch Sperber, Weihen und andere Raubvögel, Bienenfresser, Kraniche, Trappen und Löffelhunde nehmen reichlichen Anteil an der Leckermahlzeit. Der Löffelhund ist ein nettes Füchschen, dessen abweichender Gebißbau aber schon auf eine besondere Ernährungsart schließen läßt, und in der Tat ist er ganz auf Insekten angewiesen, indem neben Heuschrecken die Termiten seine Hauptspeise bilden. Die Störche, die pro Kopf und Tag bis zu 2 kg Heuschrecken vertilgen, gehen dabei ganz planmäßig zu Werke, ähnlich wie die Pelikane beim Fischfang. Sie bilden also eine richtige Treiberkette und stellen sich in einer langen Linie vor der Front des Heuschreckenheeres auf, einer dicht neben dem anderen. Auf ein gegebenes Zeichen schwenken die beiden Flügel herum, und die ganze Storchlinie beginnt nun gleichzeitig den Angriff, wobei die Vögel mächtig mit den Flügeln schlagen und dadurch die Heuschrecken nach der Mitte zusammentreiben, um hier eine um so mühelosere und reichlichere Mahlzeit zu halten. Wo immer ein Heuschreckenzug sich blicken läßt, ist er alsbald umschwärmt von den verschiedenartigsten Vögeln, die ihm meilenweit folgen und sich an der fetten Kost ausgiebig laben. Die wütendsten aller Heuschreckenvertilger sind aber doch die schön gefärbten und mit einem Federschopf gezierten Rosenstare, die ihre ganze Lebensweise nach den Heuschrecken einrichten und deshalb gleich ihnen zu Zigeunern geworden sind. Als im Sommer 1889 Heuschrecken massenhaft in Bulgarien und im Anschluß daran später auch in Ungarn erschienen, waren alsbald auch Rosenstare zur Stelle und brüteten zahlreich in Gegenden, wo sie sich sonst nie hatten blicken lassen. Bei dem beständigen Genuß von Heuschrecken verschleimt den Rosenstaren der Schnabel sehr bald und wird derartig verklebt, daß sie ihn kaum noch zu öffnen vermögen. Die Ursache dieser Schleimbildung ist wahrscheinlich in dem klebrigen, bräunlichen Safte zu suchen, den die Heuschrecken aus den Mundteilen absondern, wenn sie ergriffen werden. Die Vögel müssen daher von Zeit zu Zeit ein Wasser aufsuchen, um den Schleim abzuspülen, weil sie sonst zugrunde gehen würden. Der alte orientalische Volksbrauch, beim Herannahen von Heuschreckennot »heiliges« Wasser aus irgendeinem Derwisch-Kloster als Abwehrmittel herbeizuschaffen, ist wohl auf die Erfahrungstatsache zurückzuführen, daß durch die Darbietung von Wasser die Rosenstare angelockt und ihnen das Verbleiben in einer sonst dürren Gegend ermöglicht wird.

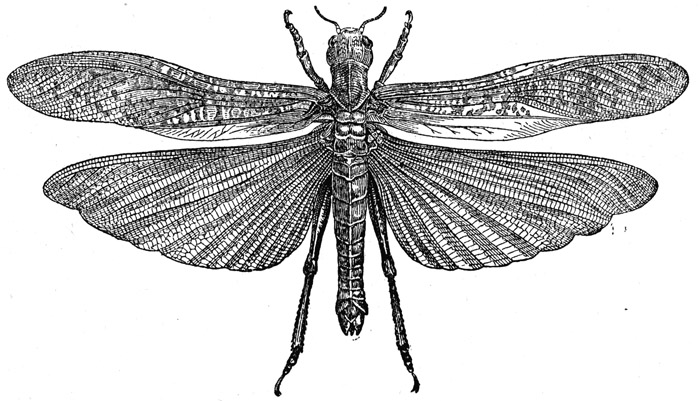

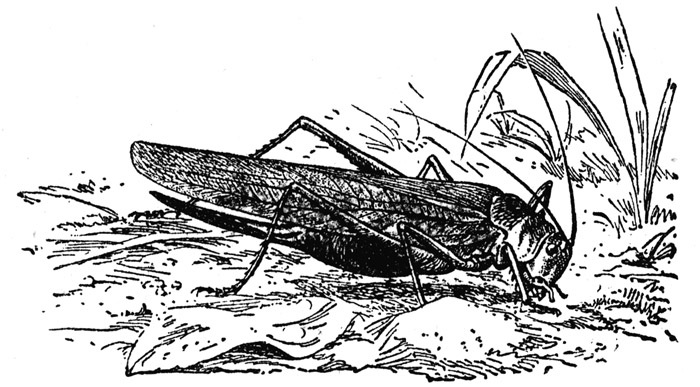

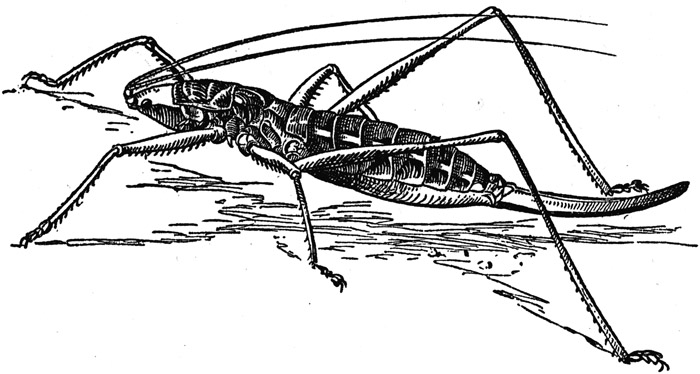

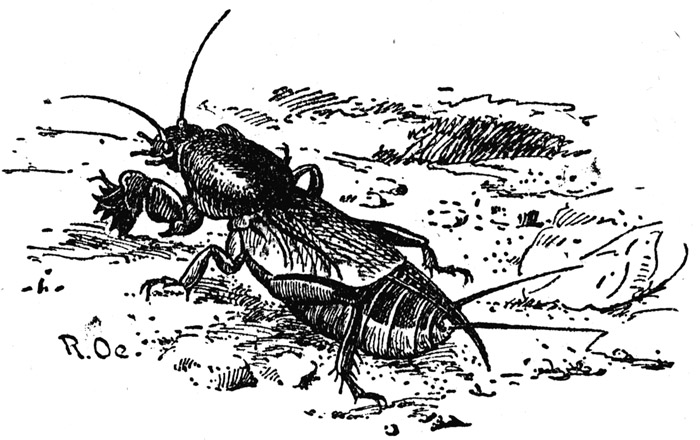

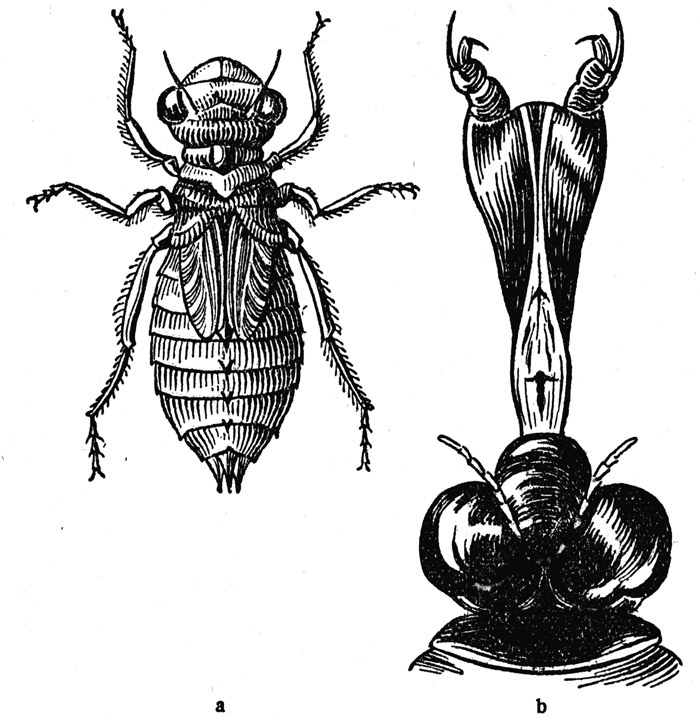

Abb. 2. Wanderheuschrecke. (Pachytilus migratorius.)

Die »Wanderheuschrecke« ist keine »Art« im zoologischen Sinne des Wortes, sondern man faßt unter diesem Sammelbegriff eine ganze Reihe von Arten aus der Gruppe der Feldheuschrecken zusammen, die eben unter bestimmten Verhältnissen die wanderlustigen Massenheere bilden und dann so ungeheuren Schaden anrichten. Jene Art, die wiederholt auch nach Deutschland vorgestoßen ist (z. B. 1844 so zahlreich, daß in der Mark Brandenburg auf einem Gelände von wenig mehr als 7700 Morgen 4425 Scheffel Eier gesammelt werden konnten), ist Pachytilus migratorius (Abb. 2). Für den Orient kommen dagegen als ärgste Verwüster hauptsächlich Stauronotus maroccanus und Schistocerea peregrina in Betracht. Südafrika wird namentlich von Pachytilus vastator heimgesucht, die im Jugendstadium rot gefärbt ist und deshalb von den Kolonisten und Buren »Rotröcke« genannt wurden wie die englischen Soldaten. In Südamerika und Australien treiben wieder andere Arten ihr Unwesen. Für Mitteleuropa kann man im allgemeinen wohl behaupten, daß sich eine Zunahme der Heuschrecken sowohl der Arten wie der Kopfzahl nach neuerdings unverkennbar geltend macht. Sie ist aber keineswegs auf das angebliche Wärmerwerden unseres Klimas, auf eine »wiederkehrende Tertiärzeit« zurückzuführen, wie Wilhelm Schuster meint, sondern auf die tiergeographisch ja überhaupt eine so große Rolle spielende Einwanderung aus dem Osten, die in um so höherem Grade einsetzen mußte, als Deutschland durch die Kultur aus einem Waldlande in eine künstliche Steppe verwandelt wurde. Ist doch kürzlich bei uns sogar eine rein sibirische Grasheuschrecke (Acridium sibiricum) aufgefunden worden.

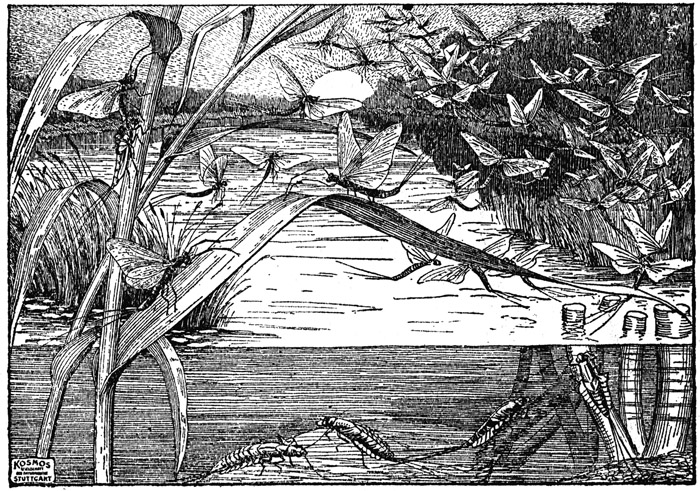

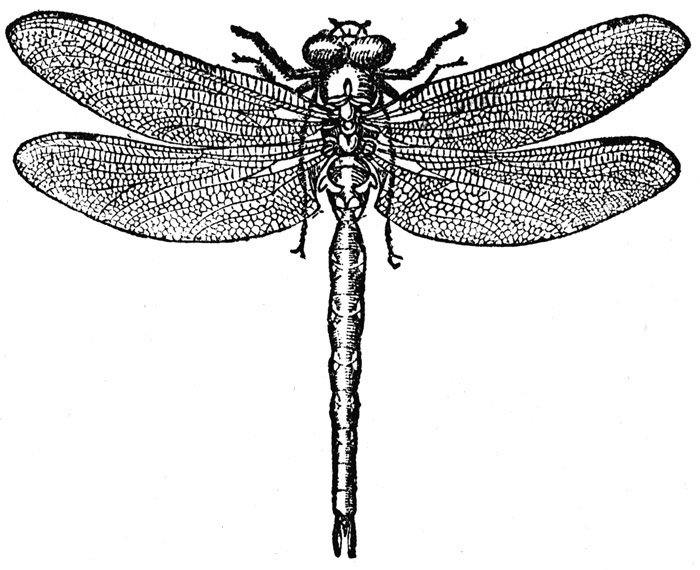

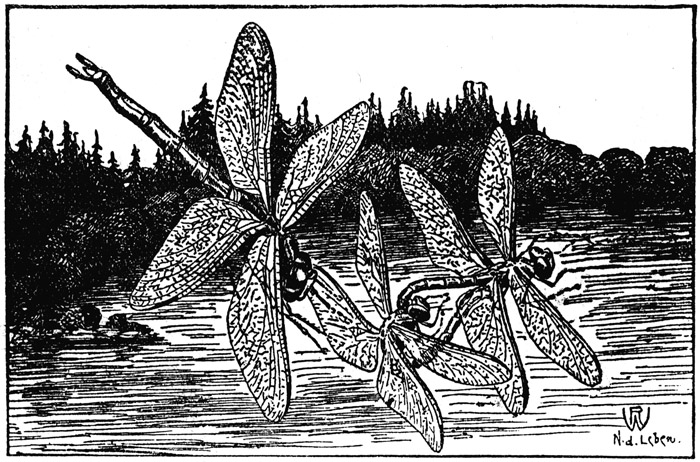

Alle Heuschrecken gehören zu der sehr verschiedenartige Gestalten umfassenden und deshalb schwer zu begrenzenden Kerbtierklasse der Geradflügler oder Orthopteren, die sich biologisch den Schmetterlingen, Käfern u. a. gegenüber dadurch auszeichnen, daß sie nur eine unvollkommene Verwandlung (Metamorphose) haben, indem sie nämlich das ruhende Puppenstadium überspringen, also aus Larven meist unmittelbar zum geschlechtsreifen Tier (Imago) werden. Gemeinsam sind ihnen weiter die kauenden Mundwerkzeuge und der Kaumagen, aber äußerlich zeigen sie so tiefgreifende Unterschiede, daß es schwerfällt, sie sich als nahe Verwandte vorzustellen. Oder welcher Laie würde wohl auf den Gedanken kommen, daß die zierlich durch die Luft tänzelnde Eintagsfliege und die plumpe Maulwurfsgrille, daß das Sonnenkind Libelle und der lichtscheue Ohrwurm zur gleichen Sippschaft gehören, weil die gestrenge Systematik es nun mal so haben will? Ihre Larven hausen bald im Wasser, bald unter, bald auf der Erde, und ihre Flügel bekommen sie erst im erwachsenen Zustand, nachdem sie verschiedene Häutungen durchgemacht haben. Aber die einen tragen zwei Paar Flügel, die andern nur eines und manche gar keines. Hier sind die Flügel steif und hart, dort weich und zart; hier werden sie in der Ruhe zusammengefaltet, dort angelegt auf dem Rücken getragen. Der merkwürdige Kaumagen läßt bei den größeren Arten schon mit bloßem Auge eine Reihe von Zähnchen erkennen, von deren Härte man sich durch einen Fingerdruck leicht überzeugen kann. Die Bedeutung dieser Einrichtung ist nach Schönichen offenbar eine doppelte. Die Zähnchen werden infolge der Muskeltätigkeit des Organs in den mit viel unverdaulichen Stoffen durchsetzten Nährbrei hineingestoßen, und hierdurch erhalten die in den Magen hineingeleiteten Verdauungssäfte die Möglichkeit, in die Nährstoffe einzudringen und sie in Lösung überzuführen. Es handelt sich also nicht eigentlich um einen Kauapparat, sondern um einen Walkapparat, der das Durchkneten der aufgenommenen Speisen besorgt. Die übrigen Teile der Chitinausrüstung, d. h. die Deckel und Rinnen, stellen wohl einen Filterapparat dar, durch den die Nährflüssigkeit absickern kann, ohne durch unverdauliche oder erdige Brocken beschwert zu werden. Am hinteren Körperende der Geradflügler finden sich häufig ein Paar seltsame Anhänge, sogenannte Raifen (Cerci), wie sie mit einem sehr ungewöhnlichen deutschen Wort heißen. Die Kaukerfe sind ein uraltes Geschlecht, dessen versteinerte Überreste sich schon im Kohlengebirge, zahlreicher noch im lithographischen Schiefer und in den Tertiärschichten finden. Seien wir froh, daß seine heutigen Vertreter nicht mehr die Größe der damaligen erreichen, denn Wanderheuschrecken von mehr als Fußlänge – das ist in der Tat ein gruseliger Gedanke. Immerhin gehören zu dieser Ordnung auch heute noch die größten, d. h. die längsten, wenn auch nicht die schwersten Insekten, indem z. B. die Weibchen gewisser Gespenstheuschrecken eine Rumpflänge von fast 20 cm erreichen können. So kleine Arten wie bei den anderen Kerbtierordnungen kommen bei dieser überhaupt nicht vor, denn auch die kleinsten sind immer noch verhältnismäßig groß.

Die echten Heuschrecken, die nach Kopf- und Artenzahl den nächstverwandten Grillen weit überlegen sind, kennzeichnen sich durch die langen Springbeine und den gestreckten, ziemlich schlanken Leib, der im erwachsenen Zustande bei den meisten mit dachartigen Flügeln bedeckt ist. In der Jugend sind sie aber alle flügellos, und manche bleiben es ihr ganzes Leben hindurch. Die beiden großen Gruppen der Gras- oder Feldheuschrecken einerseits und der Baum- oder Laubheuschrecken andrerseits sind auf den ersten Blick leicht zu unterscheiden, denn bei jenen sind die Fühlhörner immer kürzer als der halbe Körper, bei diesen immer länger, oft so lang wie der ganze Körper. Die Weibchen der Laubheuschrecken sind mit einer auffallenden, säbelartigen Legeröhre ausgerüstet, während die der Feldheuschrecken kurz und unansehnlich bleibt. Eher haben die Laubheuschrecken eine gewisse Ähnlichkeit mit manchen Grillen, aber ihre Tarsen, d. h. die gegliederten Endstücke der Beine, bestehen stets aus vier Abschnitten, bei den Grillen dagegen nur aus drei. Auch biologisch sind die Unterschiede zwischen Gras- und Laubheuschrecken bedeutend, denn während jene fast ausschließliche Vegetarier und eben deshalb so große Schädlinge sind, verzehren diese überwiegend tierische Kost. Eifrige Musikanten sind beide, aber die Art und Weise, wie sie ihre Töne hervorbringen, weicht doch sehr voneinander ab, wie wir im folgenden noch näher sehen werden.

Wenn die großen Solokünstler der berauschenden Natursimfonie, die leichtbeschwingten Vögel, im Hochsommer zur Mauserzeit auf Urlaub gehen, dann treten die schwirrenden und klirrenden, zirpenden und klappernden Massenchöre der Heuschrecken, Grillen und Zikaden an ihre Stelle. Der sinnige Beobachter wird auch diese Laute trotz ihrer verzweifelten Eintönigkeit nicht missen wollen im großen Konzert der Natur, zumal sie zu einer Jahreszeit erschallen, in der die Fluren unter dem glühenden Kuß der Hochsommersonne still und verödet daliegen, verschlafen gewissermaßen, fast möchte ich sagen willenlos. Was wäre auch eine blumige Schwarzwaldwiese, was die dürstende, sandige Heide ohne das lustige Gefiedel des langbeinigen, grün- oder braunröckigen Heuschreckenvölkleins? Diese ganze Sippschaft ist gleich den Grillen und Zikaden sozusagen musikalisch, besonders wenn sie sich wohl fühlt, und im Hochsommer ist ja für sie Hochzeit. Die einfache Streichmusik der Kaukerfe hat deshalb im Grunde ganz dieselben Ursachen wie der wundervolle Vokalgesang der Vögel. Die Tierchen wollen vor allem dem weiblichen Geschlecht, das um diese Zeit auch besonders erregt und willfährig ist, sich in empfehlende Erinnerung bringen, aber sie geigen auch munter drauflos, wenn gar keine Schöne der eigenen Art in der Nähe weilt, also aus reiner Lust am Leben, aus bloßem Wohlgefühl, um dem sommerlichen Behagen Ausdruck zu verleihen. Wie schön mag wohl einem solchen Heupferd die Welt, wie wonnig das Dasein erscheinen, wenn die Mittsommersonne so angenehm wärmend vom blauen Himmel herunterlacht, wenn die üppig entfaltete Vegetation eine einzige große Freudentafel darzustellen scheint, wenn undurchdringliches Gras und Laubwerk reichlichen Schutz gegen die gierigen Vogelschnäbel gewähren und zugleich ringsum die süßen Freuden der Liebe winken! Da soll man nicht fiedeln? Und der Heuschreck tut's reichlich und gründlich, mit schier unermüdlichem Eifer. Fast gewinnt ihr Getön dann etwas von dem sehnsuchtsvoll wimmernden, sinnlich Aufpeitschenden, das die Araber in ihre für unser Ohr so wenig angenehmen, halb heulenden, halb winselnden Gesänge zu legen wissen. Die braunen Wüstensöhne schätzen denn auch das Heuschreckengezirp besonders hoch, und nicht umsonst haben sie die beiden berühmtesten Sängerinnen ihres Stammes, die unter dem Scheich Moawije Ben Bako, also noch vor Mohammed lebten, als »die beiden Heuschrecken Moawijes« bezeichnet. Auch die alten Griechen waren große Verehrer der ausdauernden und sprungfähigen Spielleute aus dem Insektenreiche, wußten auch recht gut, daß nur die Männchen die ausübenden Künstler sind, um durch ihr Getön die Weibchen anzulocken. Der Spötter Anakreon, der mit dem »schwächeren« Geschlecht keine guten Erfahrungen gemacht zu haben scheint, versteigt sich sogar zu den ungalanten Versen:

Glücklich leben die Heuschrecken,

Denn sie haben stumme Weiber!

's ist schändlich! Heuschrecken oder Zikaden wurden bei den Griechen zum Sinnbild der Musik, und ihr Bildnis schmückte deshalb die kostbaren Lauten schöner Sängerinnen. Nach heute noch findet die Streichmusik der Geradflügler bei anspruchslosen Völkern ihre Bewunderer. In manchen Gegenden Brasiliens wie auch Chinas setzt man die Tierchen in winzige Käfige aus Geflecht, um sich an ihren mit eiserner Beharrlichkeit wiederholten Tönen zu erfreuen, und man braucht noch nicht die gemütstiefe Einbildungskraft eines Dickens zu haben, um das Zirpen der Heimchen auf dem Herde gemütlich zu finden. Nützt aber dem geigenden Heuschreck alle Ausdauer und aller Eifer nichts, erscheint kein Weibchen nach seiner Liebesserenade auf der Bildfläche, nun, dann hat er ja seine prallen Sprungsschenkel und schnellt sich in gewaltigen Sätzen, die das Zwanzigfache der eigenen Körperlänge betragen, ein gut Stück weiter, um sein Konzert an einem Plätzchen wieder aufzunehmen, wo vielleicht mehr Erfolg sich erhoffen läßt.

Belauschen wir nun einmal einen dieser eigenartigen Künstler etwas näher! Wir wollen uns dazu an einem lauschigen Plätzchen auf der großen, sonnenbestrahlten Waldwiese ins duftende Gras legen und uns mäuschenstill verhalten. Ein überraschendes Kleintierleben entfaltet sich alsbald vor unseren erstaunten Augen. Bläulinge und Distelfalter gaukeln um die bunten Wiesenblüten, eine wie frischgewichstes Juchtenleder aussehende Wegschnecke zieht ihre glänzende Schleimspur über den Fußpfad, ein großer Laufkäfer eilt in grüngolden schimmernder Raubritterrüstung mordgierig durch das undurchdringliche Halmgewirr, fleißige Ameisen schleppen und plagen sich mit scheinbar viel zu schweren Lasten, feiste Raupen schmausen unbekümmert an saftigen Blättern, an den Halmen steigt es auf und klettert es nieder von allerlei rätselhaftem kleinem Kruppzeug und – da sind auch schon die ersten Feldheuschrecken. Gar nicht übel nehmen sie sich aus in dieser Umgebung mit ihrem steil abgestutzten Pferdekopf, den strammen Akrobatenbeinen, den muskelstrotzenden Froschschenkeln, den starren, fadenartigen Fühlern, dem weichen, seidigen Gelbbauch, der durch stoßweise Atemzüge heftig erschüttert wird. Kopfbedeckung und Frack sind malachitgrün, die Frackschöße aber braun wie Packpapier und können zu Flügeln entfaltet werden, die aber nicht viel taugen und deshalb auch nur wenig benutzt werden; der Mund ist gelblich, Augen und Knie tiefschwarz, die Schenkel hasengrau. Mit dem einen Fuß wird ein Fühler eingefangen, von unten bis oben durch den Mund gezogen und dann wieder losgelassen. Ein anderer benetzt die Tarsen der Vorder- und Mittelbeine mit Speichel, wohl um besser an glatten Halmen in die Höhe klettern zu können, denn er hört nicht eher mit dieser Beschäftigung auf, als bis die Füße fest haften. Man wird dabei unwillkürlich an die bekannte Arbeitersitte erinnert, vor festem Zupacken rasch noch in die Hände zu spucken. Ein Weibchen erhebt den Hinterleib und bäumt ihn unten im Kreis so herum, daß die Spitze der Legeröhre den Mund berührt und beleckt werden kann, bisweilen dringen eiweißartige Klümpchen aus ihr hervor, die gierig abgeleckt werden. Beim eifrigen Fressen werden öfters die Flügeldecken gehoben und wieder gefaltet, ohne daß doch ein Ton hörbar wird. Aber jetzt fängt einer der grünbefrackten Herren in seliger Verliebtheit zu musizieren an. Erst kratzen nur ein paar ziemlich mißglückte Gickser durch die sonnenzitternde Luft, aber bald kommt Ordnung in die Sache, und nun sirrt das schwirrende Heuschreckenlied über die Wiese, trotz seiner Eintönigkeit freundlich und anheimelnd wie der Ausklang eines halb vergessenen Wiegenliedes. Der Akridier stemmt dabei seine Hinterbeine gegen die inneren Flügeldecken, und bei genauem Hinsehen können wir eine feingezähnte Schenkelleiste bemerken, mit der er über eine hervorstehende Ader der Flügelfläche hinkratzt wie mit einer Feile oder einem Fiedelbogen. Der Ton ist leiser als bei den Laubheuschrecken, kaum 20 Schritte weit vernehmbar, hält aber dafür länger an und klingt mehr schwirrend, nicht so schnarrend, hauptsächlich durch die Masse des Orchesters wirkend, sehr ähnlich dem einfachen Liede eines Vogels, der nicht umsonst den Namen Heuschreckenrohrsänger trägt, aber um diese Jahreszeit schon verstummt ist. Auf einen Pulsschlag entfallen etwa zwei Töne, und sie werden sieben, bis zwanzigmal, ja dreißigmal ohne Pause wiederholt, zuletzt in etwas langsamerer Aufeinanderfolge. Dann tritt eine Pause in dem Singsang ein, und das offenbar sehr aufgeregte Tier sieht sich wie suchend nach allen Seiten um, ohne aber bei seiner Kurzsichtigkeit etwa vorhandene Weibchen zu bemerken, falls sie sich nicht schon in unmittelbarer Nähe befinden, verzweifelt beginnt es ein noch stürmischeres Geigenspiel, und nun läßt sich in der Tat eine der scheinbar gleichgültig herumspazierenden Heuschreckendamen von ihrem Wege ablenken und kommt schnurstracks auf den unermüdlichen Bewerber los.

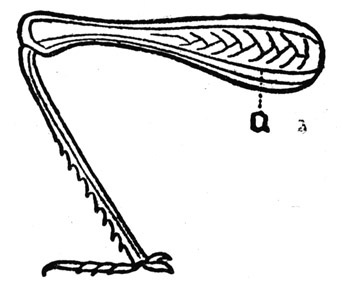

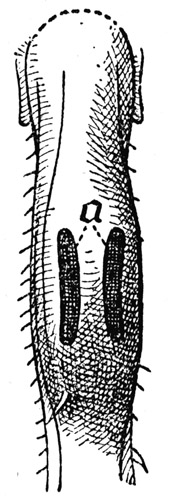

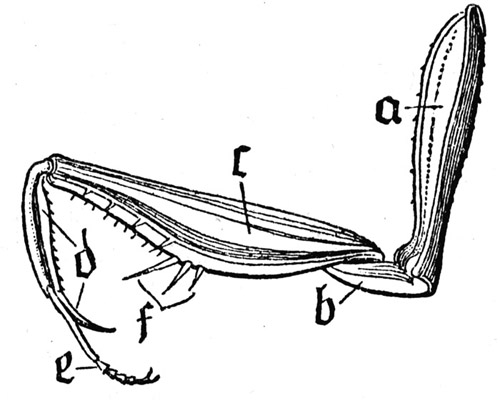

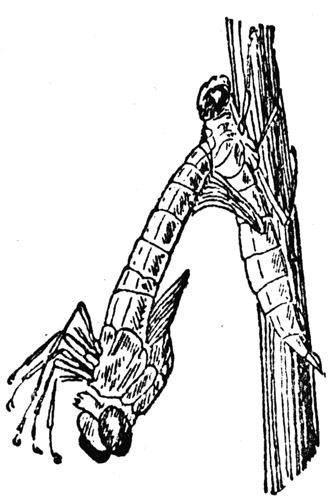

Abb. 3. Hinterbein der Feldheuschrecke.

Innenseite mit der Schrillader (

a).

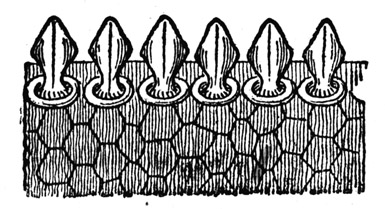

Abb. 4. Teil der Schrillader.

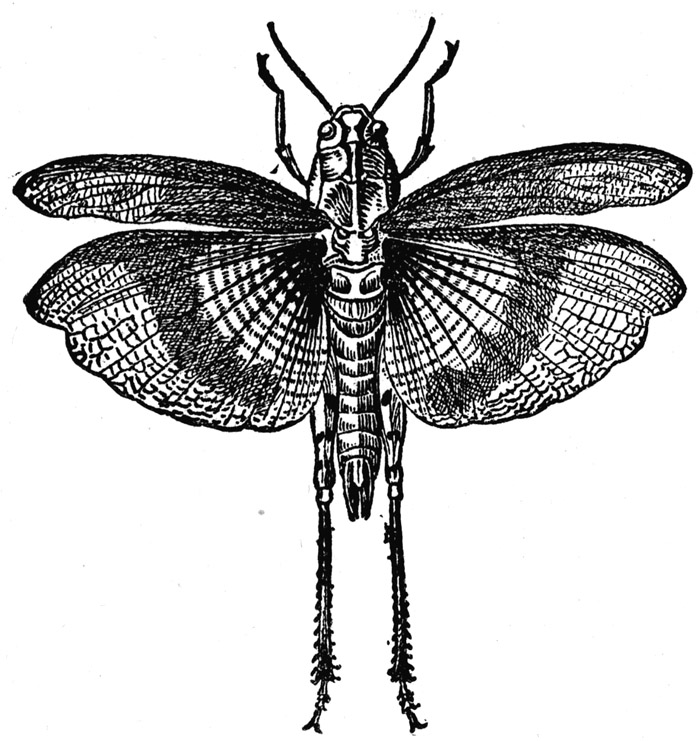

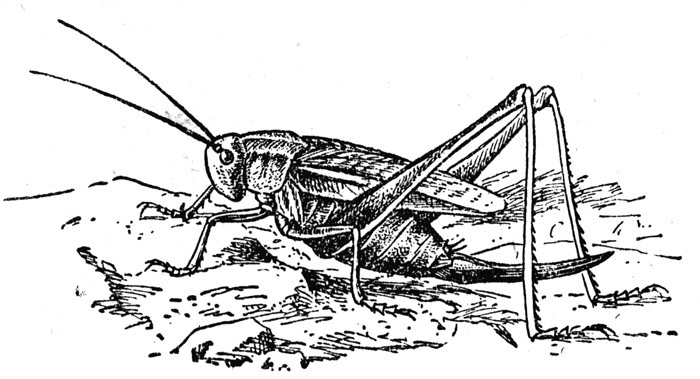

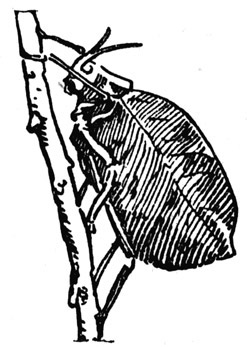

Wir wollen einen der glücklichen Ehemänner mit nach Hause nehmen, um mit Hilfe einer guten Lupe sein Musikinstrument noch näher zu untersuchen, wie wir schon gesehen haben, benutzt das Tier seine Hinterschenkel als Geigenbogen, indem es meist beide gleichzeitig, seltener sie abwechselnd spielen läßt. Nehmen wir ein solches Hinterbein unter die Lupe, so erkennen wir an seinem Oberschenkel auf der Innenseite eine etwas hervorragende Leiste, die mit einer großen Anzahl feinster Zähnchen besetzt ist (Abb. 3). Dies ist die sog. Schrillader. Die Zahl der Zähnchen (Abb. 4) ist je nach der Ort sehr verschieden, weshalb auch jede Spezies ihre eigene Musik macht, die sich von der der verwandten mehr oder minder unterscheidet. Bei den einzelnen Arten der Gattung Stenobothrus ( Grashüpfer) z. B. hat man 119–341 solcher Zähnchen gezählt. Aber auch individuell kommen sehr erhebliche Schwankungen vor, ja Haller fand einmal einen St. viridulus, der auf der einen Seite 98 und auf der anderen gar keine Zähnchen hatte. Neben der Schrillader buchtet sich eine ziemlich breite Schenkelrinne aus, in die beim Musizieren die eingeklappten Schienbeine gelegt werden. Der Schrillader entspricht nun an der Flügeldecke eine stark hervortretende Längsader, die durch einen chitinisierten Aufsatz die Form einer Leiste erhalten hat und im Querschnitt sphärisch dreieckig aussieht. Man nennt sie Schrillkante. Durch Auf- und Abstreichen der elastisch-beweglichen Zähnchen an dieser scharfkantigen Flügelader wird der zirpende Ton erzeugt. Bei der Gattung Tettix ( Spitzheuschrecke) sind die Flügeldecken verkümmert, und so kann der auffallend rein erklingende Singsang des Männchens nicht auf gleiche Weise hervorgebracht werden, hier streicht vielmehr der mit kammförmig zurückgebogenen Zähnchen und außerdem noch mit einer Masse kleiner Warzen versehene Hinterschenkel gegen eine seitliche Verlängerung des Halsschildes, die eine Menge kleiner, unregelmäßiger, grubenförmiger Vertiefungen enthält. In Südafrika lebt eine Gattung Pneumora, deren Hinterschenkel nicht verdickt sind, so daß diese Tiere nicht springen und nur schwach geigen können. Dafür besitzen aber die Männchen in dem zu einer großen Blase aufgetriebenen Hinterleib einen kräftigen Resonanzboden. Recht eigenartige Verhältnisse finden wir auch bei der merkwürdigen Gruppe der Klapper- oder Schnarrheuschrecken. Es sind schöne Tiere, deren Hinterflügel größtenteils lebhaft rot oder blau gefärbt sind, so daß sie im Fluge mehr an jene großen Nachtschmetterlinge erinnern, die als blaue oder rote Ordensbänder in vergangener Knabenzeit das Entzücken unserer jugendlichen Sammelwut bildeten. Möglicherweise soll durch diese Nachäffung auch ein Schmetterling vorgetäuscht werden, um solche Vögel abzuhalten, die zwar gern Heuschrecken fressen, aber aus Nachtschmetterlingen sich nichts machen. Die kleineren Arten erinnern wenigstens noch an Bläulinge und treiben sich gleich diesen mit Vorliebe auf sandigen Waldwegen herum. Wie bunte Fahnen und lustige Wimpel flattern dann ihre lebhaft gefärbten Unterflügel über den im Sonnenglast glitzernden Sandboden. So lebensvoll und kräftig diese Geschöpfe sich aber auch ausnehmen, als Geigenkünstler leisten sie doch nicht viel, sondern bringen nur sehr gedämpfte und leise Zirptöne hervor. Das rührt daher, daß sie statt der gezähnelten Schenkelader nur eine ziemlich glatte Leiste besitzen und daß die Schrillkante des Flügels zwar kuppelförmige Vorwölbungen aufweist, diese aber so plump und massig sind, daß sie keinen Wettbewerb mit den messerscharfen Spitzenleisten des Stenobrothus aushalten können. Diese Flügelader entspricht nicht genau der bei den Grashüpfern geschilderten, sondern ist viel kürzer, liegt in einem anderen Flügelfelde, entspringt nicht der Flügelwurzel und ist überhaupt keine Längsader, sondern durch Verschmelzung stark gewundener Queradern entstanden. Für das stümperhafte Geigenspiel entschädigen aber die Schnarrheuschrecken (Abb. 5) durch das lustige Geklapper, das sie beim Auffliegen (der Flug geht stets nur einige Meter weit) hören lassen, und zwar beide Geschlechter. Bei Pachytilus stridulus hat schon der treffliche Rösel von Rosenhof beschrieben, daß sie beim Fluge die Oberflügel nicht benutzt, sondern steil aufrecht hält, mit den Unterflügeln dagegen hastig auf und ab schlägt. Jedesmal nun, wenn sie mit deren stark entwickelten Adern die Oberflügel trifft, entsteht das eigenartige Klappern, das vielleicht auch dazu beitragen kann, etwaige Feinde abzuschrecken. Eine andere Art, Steteophyma grossa , streift nach Haller mit der Spitze der hinteren Schienbeine am oberen Rande der harten Flügeldecken her und schnellt sie dann jedesmal am Ende kraftvoll ab, wodurch das seltsame Knattern entsteht, das man im Sommer auf abgemähten Wiesen oft hören kann. Verfolgt man Schnarrschrecken längere Zeit, so wird das Geklapper allmählich schwächer und verstummt schließlich ganz, um nach einer gegönnten Ruhepause wieder mit alter Kraft zu erschallen. Offenbar ermüdet also diese anstrengende Tätigkeit die prächtigen Tierchen sehr.

Abb. 5. Schnarrheuschrecke. ( Bryodema tuberculata.)

Die Laubheuschrecken, die sich mehr im Blätterwerk der Sträucher und Bäume aufhalten und deshalb in waldreichen Ländern, wie Brasilien, ihre zahlreichsten und prächtigsten Formen entwickeln, in waldarmen, wie Südafrika, aber ganz zurücktreten, musizieren auf andere Weise, und zwar ganz so wie die Grillen. Beide bringen ihre abgebrochenen Zirplaute dadurch hervor, daß sie ihre Vorderflügel, die sich im Ruhezustand decken, aneinander reiben. Eine starke Ader an der Basis des oben liegenden Flügels (bei Laubheuschrecken ist es der rechte, bei Grillen der linke) ist auf der Unterseite mit zähnchenartigen Platten besetzt und so zur Schrillader geworden, die auf der Schrillkante des unten liegenden Flügels hin und her streicht. Das laute »Zick zick«, das man im Hochsommer von Büschen und Bäumen am Feldrande erschallen hört, rührt meist von Locusta viridissima her, dem großen grünen Heupferd (Abb. 6), das aber seiner hellgrünen Färbung wegen schwer zu entdecken ist und dessen lange Fühler tatsächlich anmuten wie die verhängten Zügel eines Pferdchens. Das Streichen mit der gerillten Feile des einen Flügels auf der scharfkantigen Leiste des anderen vollzieht sich etwa so, als ob man die Zähne eines Kammes über die Tischkante schnarren ließe. Das an sich schwache Geräusch wird durch das Mitschwingen eines zarten, fast kreisförmigen Hautabschnittes der rechten Flügeldecke wesentlich verstärkt. Da dieser Hautabschnitt von kräftigen Adern gespannt erhalten wird, stellt er einen guten Resonanzboden dar, gewissermaßen ein winziges Tamburin. Die lauchgrüne Locusta cantans , die sich mehr in der Mitte der Sträucher als auf ihrer Spitze aufhält und beim Volke »Erntevogel« heißt, weil sie hauptsächlich zur Erntezeit »singt«, ist noch schwerer zu beobachten, denn sie zeigt sich sehr scheu, bemerkt die Annäherung eines Menschen schon von weitem und verstummt dann sofort. Ihr Zirpen ertönt besonders beim Aufgang und Untergang der Sonne und hält oft endlos an. Die Töne folgen nach den Feststellungen Wanckels schnell aufeinander, vier bis fünf auf einen Pulsschlag, und deshalb sind die einzelnen Laute viel weniger leicht zu unterscheiden. Auch ist ihre Stärke nicht immer gleich, sondern bisweilen schwellen sie auffallend an und nehmen wieder ab, und besonders wenn das Männchen in Hitze gerät, setzt ein plötzliches Krescendo und Forte ein. Nach zwei bis vier Takten, deren jeder 4/ 16 Noten enthält, folgt ein etwas höher gedehnter Ton und dann eine Pause, worauf das Gezirpe von neuem beginnt. Gegen Abend pflegen die Tonreihen länger zu werden und in der Nacht sehr lang, oft minutenlang anhaltend, ohne daß doch größere Pausen einträten. Der Klang beginnt mit einem rr, dem ein scharfes ss mit verstärktem ü-Laut folgt. Beide Töne tremulieren nebeneinander fort und sind doch innig verschmolzen. Gefangene Heuschrecken dieser Art blieben bei kühlem Wetter ziemlich stumm, aber bei warmem wurde ihr Getöse im Zimmer so stark, daß empfindlichere Personen Kopfschmerzen davon bekamen.

Abb. 6. Grünes Heupferd. ( Locusta viridissima.)

Die Oberflügel zirpender Feldgrillen bewegen sich nach Hesse-Doflein in einer Sekunde sechs- bis achtmal hin und her, und da beide Flügel gleichzeitig in Tätigkeit gesetzt werden, ist die Geschwindigkeit doppelt so groß. Die Verhältnisse liegen also so, daß die Schrillkanten 32mal in der Sekunde über die 131 bis 138 Zähnchen der ruhenden Schrillader hinweggeführt werden. Das gäbe einen Ton von 131x32 = 4192 Schwingungen, was mit der beobachteten Tonhöhe (c 5) gut übereinstimmt. Der an sich schwache Sington der Grillen wird durch vier in die Flügeldecken eingelassene, sehr resonanzfähige Trommelfelle derart verstärkt, daß er über 100 m weit zu hören ist. Im allgemeinen liegen alle diese Insektentöne sehr hoch, oft so hoch, daß sie vom menschlichen Ohr überhaupt nicht mehr vernommen werden können, aber so verzweifelt eintönig sie uns auch erscheinen mögen, die Tiere selbst wissen doch die verschiedensten Abtönungen und Gefühlsäußerungen nicht nur hineinzulegen, sondern auch zu verstehen. Das Männchen zirpt, wie Professor Regen ausgezeichnet hat, sein hohes, schrilles rrr in der Sekunde zweimal. Jeder dieser Zirplaute dauert nur ⅕ Sekunde, aber trotz dieser Kürze ist jeder einzelne in vier deutlich unterscheidbare Schwingungen eingeteilt, ja jede dieser Schwingungen zeigt wieder zwei Entwicklungsstufen, nämlich ein An- und ein Abschwellen, mit der Betonung auf der ersten Stufe. Zwischen je zwei solcher Betonungen vergeht nach Radestock genau 1/ 20 Sekunde. Die Tonzusammensetzung geschieht bei den Grillen nach der Meinung dieser Beobachter mit bewußt unterscheidender Absicht, und namentlich die öfters eingeschobenen scharf zwitschernden oder katzenähnlich schnurrenden Töne haben ihre besondere Bedeutung. Eine italienische Grillenart soll sich sogar zu bewußten Täuschungskünsten versteigen, will man nämlich so ein fortwährend zirpendes, aber überaus ängstliches und vorsichtiges Tierchen auf seinem Busch suchen, so verstummt es nicht etwa, sondern es zirpt einfach weiter und bleibt ruhig sitzen, klappt aber die beim gewöhnlichen Zirpen hoch aufgerichteten Flügeldecken herunter und erweckt durch die damit bewirkte Schalldämpfung den Eindruck, als säße es jetzt weiter entfernt auf einem andern Platz. Schon so mancher gewiegte Beobachter ist auf diese List der pfiffigen Grille hineingefallen. Der bekannte Tierstimmenkenner Cornel Schmitt erwähnt, daß die Grillenmännchen außer ihrem gewöhnlichen Zirpen auch noch ein anderes, ganz leises, nur auf wenige Schritte vernehmbares Geräusch hervorbringen, das dem Knistern von Stroh vergleichbar ist und eine stärkere Erregung des Tieres ankündigt. Die Grillen können also durch ihr Getöne verschiedenen Stimmungen und Gefühlen Ausdruck geben, haben also demgemäß schon eine Art Sprache. Professor Regen hat durch Versuche mit Feldgrillen festgestellt, daß ihre Musik durch das Telephon übertragbar ist und auch in diesem Falle von den Artgenossen sehr wohl verstanden wird. Nur durfte man kein zu starkes Telephon verwenden. Also scheinen diese Tiere ein sehr feines und empfindliches Gehör zu haben.

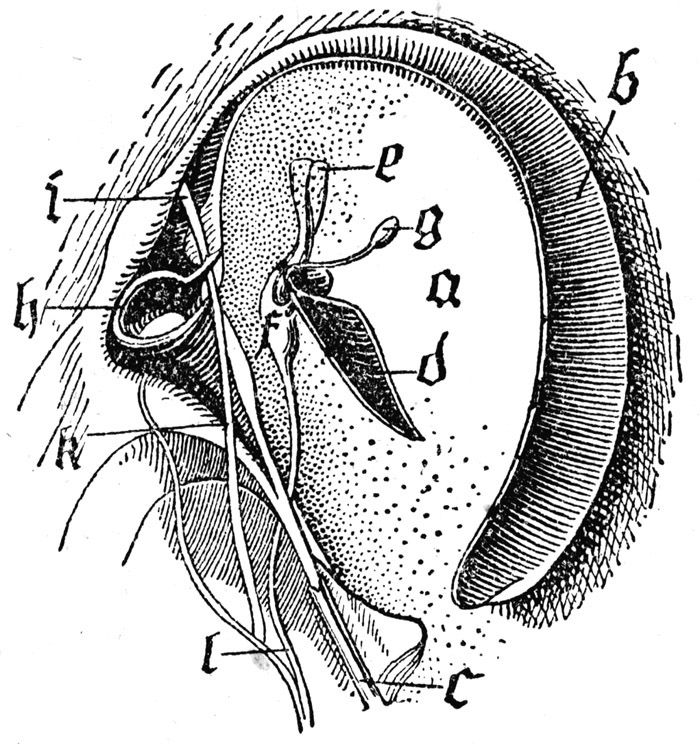

Abb. 7a. Gehörorgan der Heuschrecken nach V. Graber. (Innenseite.)

a Trommelfell.

b Einfassung des Trommelfells,

c Spannmuskel desselben,

d, e die beiden Verdickungen auf der Innenseite des Trommelfells,

f Endnervenknoten,

g birnförmiges Körperchen.

h Stigma.

i Öffnungs-,

k Schließmuskel.

l Gehörnerv.

Abb. 7b. Gehörgang der Heuschrecken.

Oberer Teil der Vorderschiene,

a Spalten, die zum Gehörorgan fuhren.

Es ist ja klar, daß, wenn die ganze Geigerei der männlichen Geradflügler zur Betörung der Weibchen überhaupt einen Zweck haben sollen, diese doch einen gut entwickelten Gehörsinn besitzen müssen, um die ihnen gebrachten Ständchen auch würdigen zu können. In der Tat ist ein Gehörsinn vorhanden, und er scheint – wenigstens bei den Grillen – im weiblichen Geschlecht besser entwickelt zu sein als im männlichen. Schmitt neigt sogar der Ansicht zu, daß die männlichen Grillen überhaupt nicht hören, weil sie beim Zirpen lautes Singen, Geigenspiel, Pfeifen, Trompeten und selbst Pistolenschüsse vollkommen überhörten, vielleicht liegt gar eine Art Balztaubheit vor, wie beim schleifenden Auerhahn! Hochinteressant ist diese Frage gewiß, zumal regelrecht gebaute Gehörorgane sonst bei Insekten bisher kaum nachgewiesen werden konnten. Leider sind wir aber noch weit davon entfernt, über die Sache ganz im Klaren zu sein, denn die Forschung hat sich hier trotz schöner Einzelerfolge eigentlich in einem richtigen Kreislauf bewegt und steht heute wieder so ziemlich am Ausgangspunkt. Hören müssen die Tiere ja wohl, sogar recht gut, aber wo haben sie ihre Ohren? Es lag nahe, diese am Kopfe zu suchen oder an den Fühlern, die bei akustischen Reizen oft in zitternde Bewegung geraten, aber man konnte da durchaus nichts finden, trotz tausendfacher sorgsamster Zergliederung. Wer sollte auch auf die Vermutung kommen, daß es Tiere gäbe, deren Ohren an den Schienbeinen oder am Hinterleibe säßen! Burmeister, der berühmte Erforscher der brasilianischen Tierwelt, war wohl der erste, der die » tympanalen Sinnesorgane« bei Grillen und Heuschrecken erwähnte und ihr Vorhandensein feststellte, und Siebold hat dann diese Organe bei den Schnarrheuschrecken genau untersucht und beschrieben. Beiderseits des etwas angeschwollenen Abschnitts unter dem Knie der vorderen Tibia fand er in einer flachen Vertiefung einen ovalen Schlitz, der von einer trommelfellartigen Membran verschlossen war (Abb. 7). Schon äußerlich fallen diese Organe auch dem schärfer beobachtenden Laien auf als leicht sichtbare, bestimmt gefärbte und umgrenzte Felder auf beiden Seiten der Vorderschienen, hier sitzen sie wenigstens bei den Laubheuschrecken und Grillen, bei den Grasheuschrecken dagegen an den Seiten des ersten Hinterleibsringes, der trotz seiner starren Verbindung mit dem Bruststück an den Atembewegungen des Hinterleibs teilnimmt. Auch in Bau und Anlage zeigt sich manche Verschiedenheit, während die zur Übermittlung dienenden Sinneszellen selbst in ihren feinsten histologischen Einzelheiten weitgehend übereinstimmen. Im allgemeinen kann man sagen, daß die auf die trommelfellartigen Tympanalorgane auftreffenden Tonwellen durch einen kleinen Schlauch zu den im Hintergrunde wie Orgelpfeifen der Größe nach angeordneten winzigen Hörstiftchen geleitet und schließlich durch besondere Nerven dem Gehirn übermittelt werden. Regen ist der Ansicht, daß jedes dieser Stiftchen je nach seiner Größe einen ganz bestimmten, höheren oder tieferen Ton wiedergibt. Die Bezeichnung »Tympanalorgan« rührt von Graber her, der darunter ein Chorodontalorgan verstanden wissen wollte, das mit einem Tracheenstamm oder einer Tracheenblase derart in Verbindung getreten ist, daß ein solcher Luftbehälter die Schwingungen des Organs beeinflussen kann. Diese Wirkung braucht nicht unmittelbar zu sein, sondern es kann sich nach Demoll auch mittelbar darum handeln, durch Rückdrängen flüssiger oder plasmatischer Bestandteile aus der Umgebung des Sinnesorgans ein möglichst genaues Mitschwingen bei Erschütterungen zu gewährleisten, vielleicht war dies sogar die ursprünglichere Beziehung zwischen Tracheenstämmen und Sinnesorganen, und erst später wurden sekundär hier und da die Resonanzwirkungen durch ein unmittelbares Aufsetzen des Nervenapparates auf die Wand der Tracheen ausgenutzt.

Wir finden solche Tympanalorgane bei allen Geradflüglern, die Werkzeuge zur Hervorbringung von Tönen besitzen, aber sie sind auffallenderweise doch nicht auf die musizierenden Arten beschränkt. Die umschriebenen Felder offenbaren sich bei näherer Betrachtung als stark verdünnte Stellen der Oberhaut, die wie Trommelfelle (Tympana) in einem stark verdickten Rahmen aufgespannt sind. Bei den Grillen liegen sie meist ziemlich offen zutage, während sie bei den Heuschrecken tiefer gebettet und von einem schützenden Wulst überlagert sind. Jedes Trommelfell besteht nach Graber aus zwei Teilen: einem dünn-elastischen, silberig glänzenden Häutchen, das mit Ausnahme des Vorderrandes vom ganzen Umfang der ovalen Öffnung entspringt und nach vorne einen halbmondförmigen Ausschnitt frei läßt, und aus einem, diesen Ausschnitt ausfüllenden, schwarzbraunen, hornigen Gefüge. »Die Trachee ist unter dem Trommelfell eine Strecke weit gespalten und bekommt durch die Spaltwand eine erhöhte Festigkeit; ihr liegen die nervösen Endapparate des Organs, die sog. Endschläuche, in zwei oder drei Gruppen auf. Der Hauptbestandteil jedes Endschlauches ist die Sinneszelle, die in ihrem mittleren Teil von einer sog. Hüllzelle umgeben ist und ihre distalen Abschnitte in der Kopfzelle birgt, durch die sie in der Kutikula (Häutchen) befestigt und in einer gewissen Spannung erhalten wird. Die Sinneszelle setzt sich auf der einen Seite in die Nervenfaser fort, und am anderen Ende trägt sie ein charakteristisches Endorgan, den sog. Stift, der in einer gerippten Hauthülle den Endknopf der Nervenfibrille birgt. Diese Nervenfibrille durchzieht die Zelle, splittert in der Gegend des Kernes zu dünneren Fibrillen auf und geht dann wieder als einheitliches Gebilde in die Nervenfaser ein.« (Hesse-Doflein.)

Die seltsame Sage dieser fein entwickelten Gehörorgane muß aber stutzig machen, was schon Siebold empfunden hat. Die Fachleute sahen eben lange Zeit hindurch die Tympanalorgane einfach als Ohren an, ohne sich über ihre Funktion weiter den Kopf zu zerbrechen. Graber ist nun anderer Ansicht. Freilich weiß auch er nicht, welche Aufgabe den Tympanalorganen eigentlich zukommt, glaubt aber beweisen zu können, daß sie entweder nicht die eigentlichen Gehörorgane sind oder, wenn dies doch der Fall sein sollte, daß für den gleichen Zweck vermutlich noch andere akustische Apparate vorhanden sein müssen. Schon v. Brunner wollte die Bedeutung jener auf die Vernehmung des Rufes der zirpenden Männchen eingeschränkt wissen, wobei dann freilich die Frage offen bleibt, was die Tympanalorgane bei solchen Arten sollen, deren Männchen sich durchaus stumm verhalten. Freilich könnte der Fall auch so liegen, daß die Tiere zwar musizieren, die menschlichen Sinnesorgane aber nicht ausreichen, diese Töne zu vernehmen. Wo bei derartigen Formen aber die Tympanalorgane nicht zur Entwicklung gekommen sind, müßten die Tiere taub sein. Sie sind aber in Wahrheit gegen Töne und Geräusche der verschiedensten Art sogar recht empfindlich, und daraus folgert Graber, daß noch weitere Gehöreinrichtungen vorhanden sein müssen. Wenn das Tympanalorgan also überhaupt akustischer Natur ist, wird es nach dem Grundsatze der Arbeitsteilung eine besondere Spezialfunktion übernommen haben. Dafür spricht auch die Beobachtung der Tiere selbst, die sich allerdings in freier Natur schwer durchführen läßt, weshalb Graber sich an im Zimmer gekäfigte Feldgrillen gehalten hat. Seine zahlreichen, z. T. allerdings recht grausamen Versuche hatten folgendes Ergebnis: Die Grille reagiert auf sehr verschiedene Geräusche, aber nur, wenn diese eine gewisse Stärke haben, wenn die Schallquelle nicht zu weit entfernt ist und nicht zu vielerlei Schallschwingungen gleichzeitig auf das Tier einwirken, während der Nacht hören die Tiere besser als am Tage. Sehr starke Geräusche, namentlich solche gellender und kreischender Art, erregen offenbar schmerzhafte Empfindungen, da die Tiere sich dann ganz wild gebärden, in die Höhe springen, sich überkugeln, an allen Gliedern zittern usw. Die Erregbarkeit für Schallempfindungen wird durch die Abtrennung des Tympanalorgans durchaus nicht vernichtet, sondern bleibt völlig unverändert, wenigstens soweit man aus den Reflexwirkungen folgern darf. Die Schallempfindung durch den Tympanalapparat wurde namentlich deutlich gegenüber ziemlich leisen, aber hohen Tönen der Violine, die den von den Tieren selbst erzeugten Lauten ähnlich waren. Die Grille unterscheidet mit diesem Organ offenbar nicht nur die Stärke des Tons, sondern auch seine Höhe, was deutlich zutage trat, wenn man ihnen auf der Violine die Tonleiter vorspielte. Auf das Zirpen ihrer Artgenossen reagierten die Grillen auch dann noch, wenn ihnen die Vorderbeine ganz abgeschnitten waren. Graber hält es deshalb für wahrscheinlich, daß der eigentliche Sitz der Schallempfindung am Kopf liegt und daß auch die Fühler dabei eine Rolle spielen, wenigstens im Sinne der Aufsaugung und Weitergabe von Schallwellen. In freier Natur scheinen die Tiere das geringste Geräusch wahrzunehmen, namentlich das leiseste Rascheln im Grase oder Laub. Auch Rudow kam durch praktische Beobachtung zu der Ansicht, daß nicht die Tympanalorgane, sondern die Fühler die eigentlichen Gehörwerkzeuge sind. Amputierte er die Fühler, so blieben die Tiere gegen das Zirpen ihrer Artgenossen gleichgültig. Und doch! Es ist unleugbar, daß die Struktur der Tympanalorgane auf einen Gehörapparat hinweist, der geradezu das höchste und vollkommenste ist, was die Insekten ihrem ganzen Leibesbau nach überhaupt an akustischen Apparaten hervorbringen konnten. Man könnte also vielleicht daran denken, daß diese wunderbaren Organe insbesondere die feineren Klangempfindungen des Gezirps übermitteln, die es von dem der verwandten Arten entscheiden. Bedenklich dabei ist nur, daß dann diese Tiere gewissermaßen zweierlei verschiedene Ohren hätten, die noch dazu an ganz verschiedenen Körperteilen untergebracht wären, hier hat also künftige Forschung noch viele Rätsel zu lösen.

Abb. 8. Warzenbeißer. ( Decticus verrucivorus.)

Auch unsere einheimischen Heuschrecken treten gelegentlich als Schädiger der Kulturpflanzen auf, obschon sie sich glücklicherweise niemals zu so großen Massen zusammenrotten wie die Wanderheuschrecken. So macht sich z. B. der Warzenbeißer ( Decticus verrucivorus, Abb. 8) öfters in den Getreidefeldern unliebsam bemerkbar, selbst in Weinbergen, wo er Knospen und Triebe benagt, Blätter anfrißt und an den Beeren nascht. Das Heupferd ( Locusta viridissima) kann in den jungen Forstpflanzungen empfindlichen Schaden anrichten und durch seine Tätigkeit zahlreiche Stämmchen zum Absterben bringen. Selbst die sonst ziemlich harmlose Feldgrille wird aus ähnlichen Gründen vom Forstmann nicht gern gesehen, der ihr eine besondere Vorliebe für junge Eichens und Buchenpflanzen nachsagt. Das Heupferd ist übrigens kein so großer Sonnenfreund wie seine Verwandten, sondern hält sich lieber im Schatten auf; wenn ihm durch die Ernte die Felder genommen werden, geht es in die Bäume, oft hoch in die Wipfel und läßt von dieser Warte aus namentlich in den Abendstunden fleißig sein Zirpen hören. Im Mittelalter und zu Zeiten der Hungersnot hat man auch bei uns Heuschrecken als Nahrungsmittel verwendet, aber so recht in Aufnahme gekommen sind sie als solches doch nie. Zwar behauptet der englische Naturforscher Sheppard, der sich der Wissenschaft halber Graspferde in Butter braten ließ, daß sie sehr wohlschmeckend seien, aber er wird sie trotzdem schwerlich als ständiges Gericht auf seinem Familientische eingeführt haben. Eigentlich ist es ja merkwürdig, daß der Kulturmensch gegen den Genuß von Kerbtieren einen so starken und allgemeinen Widerwillen hegt. Krebse sind doch wahrhaftig auch nicht schöner und Austern erst recht nicht, und trotzdem opfert man für sie gern erhebliche Beträge.

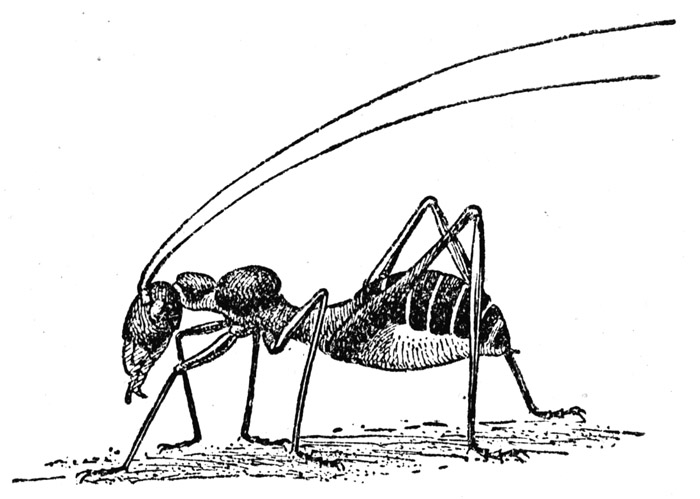

Eine besonders interessante Art ist die Sattelheuschrecke (Ephippigera vitium), eigentlich ein Südländer, der aber auch in milderen Lagen Südwestdeutschlands seit jeher eine ganz gewöhnliche Erscheinung (sie wurde also keineswegs von W. Schuster bei Mainz »entdeckt«) und sogar dem Volke als »Herbstmorke« wohl bekannt ist; »Morke« bedeutet nämlich in diesen Gegenden so viel wie »Schweinchen«, und »Herbstmorke« ist ein Ehrentitel für die bei der Weinlese nicht gerade vor Sauberkeit strahlenden Winzerinnen. Die Sattelheuschrecke ist tatsächlich ein Herbsttier, denn hauptsächlich ertönt ihr Singsang im September, und sie ist so wenig empfindlich gegen rauhe Witterung, daß sie auch nach den kältesten Oktobernächten noch munter herumläuft und zirpt, wenn alles andere Insektenleben längst erstarrt ist. Mit ihrem etwas metallisch klingenden »Gesang« ist es freilich nicht weit her, und er erschallt auch nur recht leise in rasch aufeinanderfolgenden Doppeltönen. Ihr Lieblingsaufenthalt sind warme, trockene Kiefernwälder, zu deren dunkelgrüner Färbung auch ihre eigene Körperfarbe am besten paßt. Sie benagt aber nur im äußersten Notfall die bitteren Kiefernadeln und hält sich lieber an weichere und schmackhaftere Kost, namentlich an junges Laub und Gras, ohne tierische Stoffe völlig zu verschmähen. Von unnützer Bewegung ist diese Heuschrecke kein Freund, sondern sitzt am liebsten still, putzt sich die Mandibeln oder beleckt die Fußklauen. Ihr Sprungvermögen ist nur gering entwickelt. In der Mittagshitze pflegen diese Tiere zu verstummen, musizieren aber um so fleißiger in den Morgen- und Abendstunden, wobei sie sich gegenseitig antworten. Öfters findet man nach W. Schuster Weibchen, die noch den Spermatophor anhängen haben. Dieser ist anfangs milchweiß und von der erstaunlichen Größe einer kleinen Haselnuß, schrumpft aber vor dem nach acht Tagen erfolgenden Abfallen stark zusammen und sieht dann bernsteingelb aus. Bei der Begattung dieser Tiere wie auch anderer Laubheuschrecken kommt es nämlich nicht zu einem Besteigen und zu einer Vereinigung der Geschlechter, sondern Männchen und Weibchen sitzen einander parallel auf dicht benachbarten Zweigen, das eine mit dem Kopfe nach oben, das andere umgekehrt. Nur die Hinterleibspitzen nähern sich, bis das Männchen mit seinen Raifen den Hinterleib des Weibchens packen kann. Jetzt tritt der Samen aus, schwillt zu dem kapselförmigen Spermatophor an und wird vom Männchen an der Geschlechtsöffnung des Weibchens befestigt. Ein hübsches Gegenstück zur Sattelheuschrecke ist die durch abenteuerlich lange Beine und Fühler ausgezeichnete Saga serrata (Abb. 9), eine südeuropäische aber vereinzelt auch bei Wien vorkommende Raubheuschrecke, die seltsamerweise in Italien fehlt. Bei Wien wurden bisher immer nur Weibchen gefunden, und die Fortpflanzung im Herbste erfolgt deshalb nach Werner auf dem Wege der Jungfernzeugung. Also ein »Mädchen aus der Fremde« im wahrsten Sinne des Wortes! Selbst die Höhlen und Grotten des Karstes werden von Heuschrecken (Phalangopsis clavicola) bevölkert, die zwar sehr langbeinig sind, aber keine Flügel haben. Solche Höhlenheuschrecken erinnern an die in Ameisenhaufen vorkommenden Arten, haben aber zurückgebildete Augen wie ja auch die höhlenbewohnenden Käfer, Spinnen, Asseln, Tausendfüßer und Schnecken. In den Tropen gibt es auch viele prachtvoll gefärbte Heuschreckenarten, während bei uns die im Laub oder Gras lebenden Formen mehr oder minder grün, die bodenständigen dagegen braun oder grau gefärbt zu sein pflegen wie die Erde.

Abb. 9. Südeuropäische Raubheuschrecke. (Saga serrata.)