|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Als ich vor Jahren an der Westküste Marokkos meine kleine Karawane zusammenstellte, um nach der südlichen Hauptstadt Marrakesch zu ziehen, sagten mir die dortigen Europäer, ich solle in Marrakesch doch ja auf die Spatzen achten, denn sie seien auf der Oberseite blau und auf der Unterseite rot. Ich wußte zunächst gar nicht, was ich aus diesen merkwürdigen Spatzen machen sollte, aber schon der erste Morgen in Marrakesch brachte des Rätsels Lösung. Kaum hatte ich die Flügel der nach dem Hof führenden und zugleich die Stelle des fehlenden Fensters vertretenden Tür geöffnet, als auch schon ein Vogelpärchen unter fortwährenden metallischen Lockrufen und mit den graziösesten Bewegungen ohne alle Umstände ins Zimmer hereinhüpfte und dessen Boden nach etwas Genießbarem absuchte. Wie selbstverständlich und ohne jede Scheu durchstöberten sie alle Winkel, und ihre befriedigten Töne zeigten an, daß überall noch etwas Genießbares für ihren hungrigen Schnabel zu finden war. Setzte ich mich später zum Frühstück nieder, so kamen die dreisten Dinger auch auf den Tisch und nahmen hier dankbar die Brotkrumen an, die ich ihnen zuwarf. Sind sie gesättigt, so treiben sie sich doch noch lange im Zimmer spielend und tändelnd herum und besichtigen mit offenbarer Neugier alles Fremde und Ungewohnte. Oft, wenn ich las oder schrieb, setzte sich das Männchen auf meine Stuhllehne, machte es sich hier gemütlich und ließ eifrig sein schlichtes Liedchen erschallen. Ja, wenn ich mich ganz ruhig verhielt und keine den Vogel auf kurze Zeit verscheuchende Bewegung machte, ließ er sich wohl gar auf der Kante des aufgeschlagenen Buches, das ich in der Hand hielt, nieder, putzte emsig sein Gefieder und schaute mich aus seinen schwarzen Perläuglein so unschuldig und vertrauensselig an, als gäbe es gar keine vogelmordenden Menschen auf der Welt. Andere hatten inzwischen der Küche, dem Gesindezimmer und dem Stalle einen Besuch abgestattet, bis endlich die ganze Gesellschaft wieder in den Hof entflatterte, hier ein Bad nahm und sich dann pärchenweise singend und spielend im Gezweig der Granatapfelbäume niederließ. Lange dauerte die Siesta daselbst aber nie, dazu sind diese lieblichen Geschöpfe viel zu unruhig und quecksilbern; bald waren sie wieder auf dem Erdboden und trieben harmlos ihr stillgeschäftiges Wesen, um dann beim Mittagessen wieder meine willkommenen Gäste zu sein.

Der angebliche »Spatz« war die Sahara- oder Wüstenammer ( Emberiza saharae), und infolge ihrer vielen bestrickenden Eigenschaften und ihrer geradezu unglaublichen Zutraulichkeit hatte sie bald mein ganzes Herz gewonnen. Bei den Arabern, die sie »Bibert« nennen, gilt sie geradezu als heilig, da sie der Sage nach bei der Gründung von Marrakesch, vor den Erbauern herhüpfend, diesen die Lage und Länge der gewaltigen Stadtmauern bezeichnet haben soll. Kein Araber tut ihr etwas zuleide oder duldet, daß ihr von anderer Seite etwas geschieht, und ich mußte mit aller Vorsicht zu Werke gehen, als ich gezwungen war, einige der Wissenschaft zu opfern. Das Unpassendste an dem hübschen Vögelchen ist jedenfalls sein Name, denn es ist durchaus kein Wüstenvogel, fehlt der eigentlichen Wüste vielmehr völlig und ist daselbst nur in den größeren und besiedelten Oasen zu finden, über die es sich niemals hinauswagt, viel richtiger würde es meines Erachtens »Hausammer« heißen, denn es hat sich dem Menschen in einer so innigen Weise angeschlossen, wie keine andere mir bekannte Vogelart. Selbst unser Haussperling kommt ihm in dieser Beziehung lange nicht gleich; denn der Spatz weiß stets voll Mißtrauen und aus guten Gründen einen gewissen sicheren Abstand zwischen sich und dem Herrn der Schöpfung zu wahren, während die Hausammer, wie wir sie also lieber nennen wollen, diesem rückhaltlos vertraut und ihr bescheidenes Dasein mit dem des Menschen förmlich verwoben hat. Wo keine menschlichen Niederlassungen vorhanden sind, da gibt es auch keine Hausammern. In ihrem ganzen Wesen und Benehmen steht die Hausammer zwischen den Ammern und den Prachtfinken mitten inne, und so anspruchslos ihr bescheidenes Lied auch ist, besser als irgendeines der mir bekannten Ammerlieder klingt es doch immer noch. Ende Februar schleppt das Pärchen eifrig Material zum Bau des flachen und losen Muldennestes herbei, das in irgendeiner Mauernische errichtet wird. Nie habe ich darin mehr als drei Eier gefunden, wie ja überhaupt eine geringe Eierzahl für die meisten gefiederten Bewohner der nordafrikanischen Küstenländer charakteristisch ist. Was die Arglosigkeit der Vögel dem Menschen gegenüber anbelangt, kann man in Marokko überhaupt sein blaues Wunder erleben. Arten, die bei uns zu den allerscheuesten zählen, deren Beobachtung die Aufbietung aller nur denkbaren Jägerkniffe verlangt, treiben dort ungescheut in unmittelbarster Nähe des Menschen ihr anziehendes Wesen. In den zerbröckelnden Stadtmauern brüten überall Turm- und Rötelfalken, Blauracken und Wiedehopfe, auf den Kuppeln der Badehäuser Milane, und auf den Fleischmärkten spazieren die herrlich silberweißen Kuhreiher mitten im Menschengewühl. Daß die Hauptursache für diese den Europäer anfangs in hohem Maße verblüffende Erscheinung nur in der großen Tierfreundlichkeit des Mohammedaners zu suchen ist, liegt auf der Hand, und Indien bietet ja eine Menge Parallelerscheinungen. So oder doch ähnlich könnte es auch bei uns sein – und wie sieht es in Wirklichkeit aus?!

Die Neue Welt besitzt ein liebliches Gegenstück zur Wüstenammer in dem Hausgimpel ( Carpodacus familiaris) der westlichen Staaten Nordamerikas und Mexikos. Diese schönen Vögel, deren alte Männchen ein Kleid von mannigfach und zart schattiertem Purpur tragen, sind gleichfalls von einer geradezu rührenden Vertrautheit und brüten im März allenthalben im Winkelwerk der Häuser, aber auch in den Hecken und Sträuchern der Gärten. Sie sind sehr beweglich, von fröhlichem Wesen und von verträglichem und mildem Charakter. Im Herbste schlagen sie sich zu großen Flügen zusammen und brandschatzen während des Winters die Knospen der jungen Bäume. Diese kleine Unart machen sie aber im Frühjahr reichlich wieder wett durch ihren wahrhaft herzerfreuenden, zärtlichen und melodischen Gesang, der bald sanft trillert, bald hellauf schmettert. Auch an reizenden Gartenvögeln, die sich dem Menschen mehr oder minder innig angeschlossen haben, ist Nordamerika nicht arm, und nicht wenige davon gelangen ja auch öfters in die Hände unserer Liebhaber, die ihres Lobes voll sind. Dies gilt namentlich von dem in seiner Heimat allbeliebten Hüttensänger, in dessen Rückengefieder sich des Himmels reines Ätherblau zu spiegeln scheint. Auch der wirbelnde Gesang wirkt bei aller Einfachheit unendlich traulich und anheimelnd. Der heitere und zutrauliche Vogel ist ein Höhlenbrüter, der leider in manchen Gegenden durch die aus Europa eingeführten Spatzen verdrängt wird. Die Lebensweise des blauen Vögelchens, das bei aller scheinbaren Zartheit ein recht abgehärteter Bursche ist, klingt an die der Fliegenfänger und Steinschmätzer wie auch an die der Grasmücken und Erdsänger an, so daß es gewissermaßen einen biologischen Mischtypus darstellt. Meist erhascht es seine Beute laufend, und gern geht es auch hinter dem Pfluge des ackernden Bauern den Regenwürmern nach, während es sich im herbste mehr an Beerenkost hält. Künstliche Nisthöhlen nimmt der Hüttensänger gern und dankbar an, und das gleiche gilt von seiner Nachbarin, der stürmischen Purpurschwalbe, die also im Gegensatz zu unseren Schwalben Höhlenbrüterin ist. Sogar die ausgehöhlten Kürbisse bezieht dieser sehr gesellige Vogel, die häufig die Neger an langen Stangen für ihn aushängen.

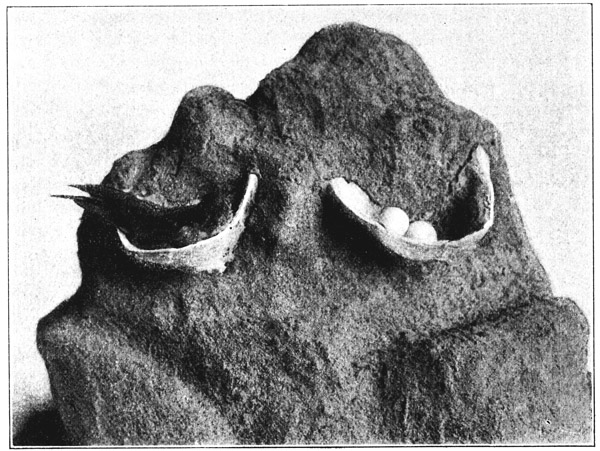

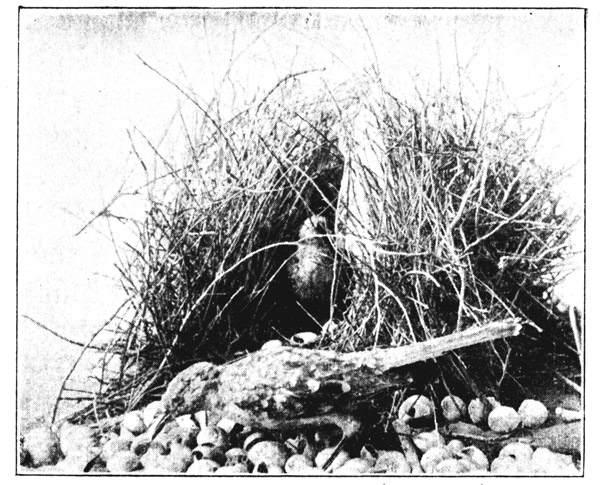

Aber noch sehr viel zutraulicher, richtiger gesagt unerfahrener und dreister als solche Haus- und Gartenvögel sind die gefiederten Bewohner kleiner, nur selten vom Fuße des Menschen betretener Inseln in abgelegenen Teilen des großen Weltmeeres. Fast wie ein Märchen klingt z. B. das, was uns die Naturforscher von dem Vogelleben auf der Koralleninsel Laysan im nördlichen Stillen Ozean, 1600 Kilometer von Honolulu, erzählen (vgl. Schauinsland, »Drei Monate auf einer Koralleninsel«, Bremen 1899). Finken und Rallen liefen ihnen dort über die Füße, andere Arten ließen sich gern anfassen und streicheln oder kamen neugierig herbeigeflogen und sahen den großen zweibeinigen Rätselwesen freundlich prüfend ins Gesicht oder untersuchten voll Wissensdrang deren photographische Apparate. Nahm man seinen Weg durch die großen Albatroskolonien, so blieben die Tiere ruhig sitzen, so daß man um sie herumgehen mußte, um sie nicht zu verletzen. Kam man trotz aller Vorsicht mit ihnen in allzu nahe Berührung, so knuffen sie den Ruhestörer ganz gekränkt in die Waden, was in Anbetracht ihres kräftigen Schnabels nicht gerade ein Vergnügen zu nennen war. Hinter jedem Grasbüschel sah man dort das gutmütige Gesicht eines Albatroskindes, das in seiner beschaulichen Wohlgenährtheit und mit der Dunenhaube auf dem Kopf, in die der Wind hineinblies, einen äußerst drolligen Anblick gewährte. Übrigens legt jedes Albatrosweibchen nur ein einziges Ei und macht sich zu dessen Aufnahme aus dürren Halmen und Laub ein primitives Nest am grasigen Hang zurecht. Auch auf Laysan sind die geschilderten paradiesischen Zustände – gewesen, denn seit einigen Jahren wird die weltentlegene Insel auf Guano ausgebeutet, und damit ist es mit der idyllischen Ruhe für die Vogelwelt vorbei. Karrenweise schafft man die Eier der Albatrosse und der anderen Seevögel zur Ausfuhr nach den Schiffen. Die noch immer nicht verschwundene Dreistigkeit der Vögel verursacht dabei manchen tragikomischen Zwischenfall. So las ich, daß ein Japaner, der zwei große Eierkörbe zum Strande trug, von einem im Fluge anstreichenden Albatros mit einem so kräftigen Schwingenschlage getroffen wurde, daß er kopfüber in den gesammelten Eiervorrat stürzte und sich dann unter großem Gelächter seiner Gefährten in einem unbeschreiblichen Zustande aus seinem zertrümmerten Gut erhob. So wundervoll der Albatros auch das weite Meer beherrscht, so unbeholfen zeigt er sich am Lande. Sein Gang ist nur ein ungeschicktes Watscheln, wobei ihn die Riesenschwingen ersichtlich hindern, so daß er sich bemüht, sie immer möglichst hoch zu tragen. Auch im Tauchen leistet der offenbar nicht sehr intelligente und über eine unangenehm kreischende Stimme verfügende Vogel nicht viel, ist überhaupt zum Fischfang nicht flink und behende genug und muß sich daher in der Regel mit Krustern und Weichtieren begnügen. Diese Kost mag wenig nahrhaft sein, denn der Albatros wird unausgesetzt von einem wahren Heißhunger gequält und fällt deshalb plump auf den primitivsten Köder herein, den ihm gelangweilte Matrosen vom Bord des Schiffes aus zuwerfen. Ist der arme Meeresflieger dann widerstrebend an Deck gezogen, so hat der Reisende mit innerem Grauen oft Gelegenheit, seine wahrhaft erstaunliche Lebenszähigkeit kennen zu lernen. Weit mehr wird ihn der fliegende Vogel fesseln, der allenthalben auf der südlichen Halbkugel beutegierig den Schiffen zu folgen pflegt. Über dem Meere schwebend, ist er mit seiner fast 4 m betragenden Flugbreite eine wahrhaft imposante Erscheinung. In herrlichem Segelfluge gleitet er scheinbar ohne die geringste Anstrengung und unter geschickter Benutzung der Luftströmungen dahin und läßt sich selbst durch heftige Sturmwinde nicht beirren. Kaum scheint er, wenn er so in gleichmäßig-ruhigem Fluge tagelang ununterbrochen der Bahn des Schiffes folgt, ein Ausruhen nötig zu haben, denn nur selten einmal sieht man ihn auf der Oberfläche des Wassers sitzen. Er ist wohl der unermüdlichste aller Flieger.

Wenn auch nicht an Ausdauer, so doch an Schnelligkeit und Gewandtheit im Fluge wird der Albatros noch übertroffen von einem anderen Seevogel, der stolzen Fregatte, die man als den Geier der tropischen Meere bezeichnen könnte. Die Länge ihrer schmalen Flügel setzt sie instand, alle Landraubvögel an Flugfertigkeit zu übertreffen, und wenn der große, schlanke, dunkle und langschwänzige Vogel, von dem man fast nie einen Stimmlaut hört, unter dem tiefblauen Äther herrliche Spiralen beschreibt, gewährt er ein geradezu wunderbares, jedes ästhetisch geschulte Auge auf das höchste entzückendes Flugbild. Trotzdem er so mit wahrer Majestät das Luftmeer beherrscht, entfernt er sich doch nicht weit von den Küsten, wird also nicht weit draußen im Ozean angetroffen wie der Albatros. Dies mag damit zusammenhängen, daß er nicht oder nur schlecht zu schwimmen vermag und deshalb darauf angewiesen ist, seine Nachtruhe auf den Bäumen einsamer Inseln zu halten. Huf solchen brütet er auch am liebsten, und zwar ebenfalls kolonienweise. Er fängt mit Vorliebe und großer Fertigkeit fliegende Fische, die von den Delphinen aus dem Wasser aufgejagt werden, oder jagt auch wohl den Pelikanen ihre Beute ab. In diesem Zusammenhange sei als ein häufiger Begleiter der Schiffe in tropischen Meeren gleich auch noch der Tropikvogel erwähnt, der dem Reisenden durch seine rauh kreischende Stimme und durch sein blendend weißes Gefieder bald auffallen wird. Er ist viel kleiner, nach dem eleganten Typ der Seeschwalbe gebaut, aber wesentlich kräftiger als diese, wenn er in der reinen und ruhigen Luft seine wundervollen Kreise zieht und dabei von den Strahlen der untergehenden Sonne sein silbern schimmerndes Gefieder mit den zartesten Rosatinten übergossen wird, muß er als eine der schönsten und hervorragendsten Zierden warmer Meere bezeichnet werden. Er ist ein gewandter Fischer und erhascht seine schuppige Beute nach Seeschwalbenart stoßtauchend, wobei er oft tief ins Wasser eintunkt. Sein einziges Ei legt er in den Felsspalten einsamer Inseln und Klippen ab.

Von ähnlicher Vertrautheit am Brutplatze wie die Albatrosse sind auch die Riesensturmvögel und die Pinguine der Südpolarländer (Abb. 1), über deren höchst sonderbares Tun und Treiben wir durch die Berichte der neueren Forscher gut unterrichtet sind. Die Pinguine mit ihrer steif aufrechten Haltung, ihrem gravitätisch-würdevollen Benehmen, ihrer hochkomisch anmutenden Grandezza, ihrer blendend weißen Unter- und tiefschwarzen Oberseite haben mich immer unwillkürlich an junge Ballbesucher erinnert, die zum ersten Male in Frack und weiße Weste geschlüpft sind. Es sind gar sonderbare vogelgestalten, deren kurze Beine weit nach hinten eingesetzt und deren Flügel zu federlosen Flossen umgewandelt sind. In ihren großen Brutkolonien herrscht ein streng geordnetes Gesellschaftsleben, dessen Beobachtung dem durch die Einförmigkeit der Landschaft ermüdeten Seefahrer in jenen öden Gegenden manche trübe Stunde zu erheitern vermag. Er vergilt den harmlosen Vögeln diesen wertvollen Dienst aber mit krassem Undank, indem er die Geängstigten vom Meere, ihrem wahren Element, abschneidet und dann unerbittlich mit rohen Knüppelschlägen in den wehrlosen und unbeholfenen Massen wütet. Dauern diese grausamen und rücksichtslosen Verfolgungen, die oftmals nicht etwa durch bittere Notwendigkeit, sondern durch bloße Mordlust hervorgerufen werden, in dem bisherigen Maße fort, dann wird auch den interessanten Pinguinen früher oder später nicht das traurige Schicksal des Riesenalks erspart bleiben. Dieser ist bekanntlich nur noch in Museumsbälgen vorhanden, und seine Eier werden heute mit Tausenden von Mark bezahlt, während sie noch im vorigen Jahrhundert massenhaft von den Matrosen verzehrt oder gar zertreten wurden. Wie alles im Pinguinstaate hübsch ordentlich zugeht, so ordnen sie sich auch zum Fischfang nach Alter, Mauserzustand und vielleicht Geschlecht und üben dann in gemeinsamen Zügen das Fischergewerbe aus, wobei sie eine fabelhafte Geschicklichkeit im Tauchen bekunden. Sie sind ja echte Kinder des Meeres, aber nicht Flug-, sondern Tauchvögel. Zur Brutzeit besteigen sie in ungeheuren Scharen das Land und scharren sich hier zur Aufnahme des Nestes 60-90 Zentimeter lange Höhlen aus, die zum Teil unterirdisch miteinander in Verbindung stehen. Aufs Brüten sind sie so versessen, daß sie sich gegenseitig die Eier stehlen, weshalb immer ein Gatte bei dem Ei zurückzubleiben pflegt, um es zu bewachen und gegen Übergriffe der Nachbarn zu verteidigen. Da das dichte Dunenkleid der Jungen Wasser saugt, müssen diese lange Zeit im Neste sitzenbleiben und die volle Befiederung abwarten, ehe sie sich aufs Meer hinauswagen dürfen. Zwar ist der aufrechte Gang der Pinguine scheinbar unbeholfen, aber sie kommen dabei doch ziemlich schnell vorwärts, von ihren Ansiedlungen aus führen förmliche, gut ausgetretene Wege weit in das Innere der Inseln hinein, und auch die Brutkolonien selbst sollen mit einer gewissen Regelmäßigkeit angelegt sein. Die Fütterung der Jungen schildert Fitz-Roy: »Sie stellen sich auf einen Vorsprung und lassen ihre quakende oder brüllende Stimme ertönen; hierauf beugt die Alte den Kopf herab und öffnet den Rachen so weit als möglich. Das Junge steckt dann seinen Kopf hinein, um anscheinend etwas darin zu saugen, wahrscheinlich also den Kropfinhalt aufzunehmen.«

Abb. 1. Brillenpinguine.

Der Riesensturmvogel, den namentlich der bekannte Forschungsreisende v. den Steinen am Hefte beobachtet hat, läßt sich Belästigungen durch den Menschen nicht so ohne weiteres gefallen und verfügt außer über einen sehr kräftigen und tüchtig beißenden Schnabel noch über ein anderes eigenartiges, aber wirksames Verteidigungsmittel. Er speit nämlich seinen Mageninhalt in Gestalt einer wahren Höllenjauche von durchdringend aashaftem Gestank über den Störenfried aus. Am Lande watschelt auch der Riesensturmvogel mit hochgehaltenen Schwingen nur unbehilflich herum, vollführt aber trotzdem ein recht komisches Paarungsspiel. Das Männchen hat den halbgeöffneten Schnabel an die Kehle gezogen und stiert mit den Augen wie bewußtlos aufwärts, verneigt sich tief nach rechts hin und tief nach links hin. Immer schneller werden diese Bewegungen, und mit blitzschneller Wendung, aber völlig taktgemäß wird der Kopf aus einer Lage in die andere geworfen, bis mit einem plötzlichen Ruck der Hals wieder still und steif aufrecht steht und nun beide Gatten ein herzbewegendes Miauen dem sehnenden Busen entsenden. Es verdient noch erwähnt zu werden, daß das dem weißen Ei entschlüpfende Junge von schwarzer Farbe ist, im Alter aber weiß wird. Dieses auffallende schwarze Jugendkleid ist wohl als eine sekundäre Nützlichkeitserwerbung aufzufassen, da dann die Alten in der Schneelandschaft das Junge leichter auffinden können, wenn sie Futter bringen.

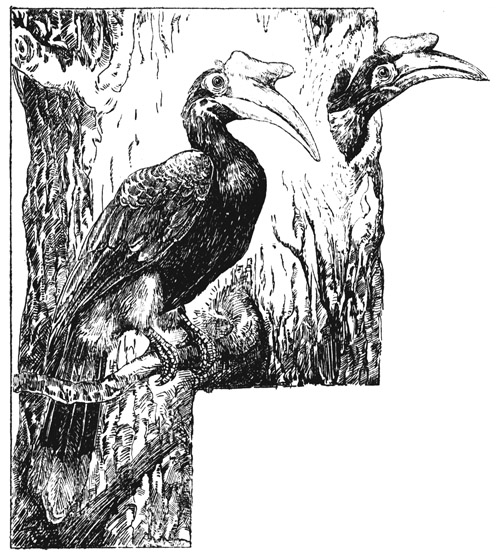

Das in der Einleitung erwähnte vogelfreundliche Verhalten der Mohammedaner und Hindus muß um so höher angeschlagen werden, als es sicherlich nicht in wirtschaftlichen Nützlichkeitsgründen, sondern in rein sittlichen Anschauungen seine Wurzel hat, wenn auch zweifellos ein gut Teil Trägheit und Gleichgültigkeit mit im Spiele ist. Überhaupt tritt ja in den von der Natur so verschwenderisch bedachten Tropen der Nutzen oder Schaden der einzelnen Vogelarten lange nicht so auffällig zutage, wie in unseren sorgfältig bewirtschafteten und intensiv ausgenutzten Kulturländern. Der Tisch ist dort so überreich gedeckt, daß die Erde allen Geschöpfen genügend Raum zur Entfaltung ihrer Eigenart bietet, weitaus die meisten Vögel heißer Länder sind daher für den menschlichen Haushalt vollkommen belanglos. Einige aber machen doch eine Ausnahme, indem sie entweder als eifrige Heuschreckenfresser zu wahren Wohltätern des Menschengeschlechts werden oder als arge Pflanzenverwüster den gerechtfertigten Zorn der Plantagenbesitzer auf sich ziehen. Zu den ärgsten und am schwersten zu bekämpfenden Feinden der menschlichen Kulturen in wärmeren Ländern gehören ja die Heuschrecken, und es muß deshalb als eine für den Menschen sehr glückliche Fügung der Natur bezeichnet werden, daß diese gefräßigen Tiere ihrerseits wieder eine Art von Universalfutter für fast alle größeren Vögel ihrer Heimat bilden. Selbst ausgesprochene Raubvogelarten ernähren sich dort überwiegend von den so mühelos zu erlangenden Heuschrecken. Keiner aber ist in der Vertilgung dieser Schädlinge so unermüdlich und so leistungsfähig wie der schöne Rosenstar (Abb. 2), der in großen Schwärmen den verderblichen Heereszügen der Wanderheuschrecken folgt und jeweils dort im Steingeröll seine Nistkolonien aufschlägt, wo es viele Heuschrecken gibt. Am eingehendsten habe ich die verdienstliche Tätigkeit des Rosenstars in Transkaspien beobachten können. Haben die in kleinen Trupps herumschwärmenden Kundschafter einen größeren Heuschreckenherd entdeckt, so bringen sie die willkommene Kunde alsbald dem Hauptschwarm, und nun stürzt sich dieser wie ein Reiterregiment schwadronsweise mit wahrer Wut zum Angriff auf das schädliche Ungeziefer. Ein bis zwei Heuschrecken packt der Rosenstar mit dem Schnabel, zwei bis drei mit den Krallen, aber selbst mit den Flügeln schlägt er noch um sich. Er hat die für den Menschen in diesem Falle sehr angenehme Eigenschaft vieler Tiere, daß er viel mehr vernichtet, als er zu verzehren vermag. Er schwelgt förmlich im Blute der verhaßten Kerfe, sein zartes, schönes Gefieder wird beschmutzt, getränkt und durchnäßt vom klebrigen Lebenssafte seiner zahllosen Opfer. Dann fliegt der Vogel zum nächsten Gewässer, badet und reinigt sich gründlich und eilt schleunigst wieder zum Schauplatze seiner Tätigkeit zurück, um das Morden unermüdlich fortzusetzen, bis das Hereinbrechen der Dämmerung endlich Einhalt gebietet. Die Eingeborenen verehren deshalb den am Körper schön rosa, am Schwanz und den Flügeln schillernd grünschwarz gefärbten und mit einem netten Schopf geschmückten Vogel sehr und halten ihn gewissermaßen für heilig, sehen es daher auch nur höchst ungern, wenn man auf Rosenstare Jagd macht. Auch die russische Regierung hat deren strengste Schonung angeordnet. Wie weit man in dieser Hinsicht geht, beweist ein mir bekannt gewordener Fall, wo der Bau einer angefangenen Brücke für mehrere Monate unterbrochen wurde, weil in dem dazu losgesprengten Felsgetrümmer sich eine Kolonie Rosenstare niedergelassen hatte. Wie unsere heimischen Stare sind auch die Rosenstare sehr gesellig, fliegen stets in Schwärmen, die genau das gleiche Flugbild darbieten, aber einen entzückenden Rosaschimmer ausblitzen, und musizieren des Abends auf den höchsten Räumen der Gegend.

Abb. 2. Rosenstar.

Ebenso muß der Heuschreckenstar Javas als ein durchaus nützlicher Vogel bezeichnet werden und als ein sehr angenehmer dazu, weil er die Nähe des Menschen und seiner Herden liebt. Eine javanische Landschaft mit weidendem Herdenvieh ist kaum denkbar ohne silberweiße, mit abgemessenen Schritten und eingezogenem Halse gravitätisch einherschreitende Reiher und die schwärzlichen Starvögel, die gemütlich auf dem Rücken der Büffel thronen, dann plötzlich von ihrem Reittier herab zur Erde springen und ein erspähtes Kerbtier erhaschen oder ihm mit großen, plumpen Sätzen nacheilen, wenn sie es nicht gleich beim ersten Anhieb erwischten. Auch die frisch geackerten Felder werden von den Heuschreckenstaren gern besucht und von Ungeziefer gereinigt, ferner der Kot der Herdentiere, ja selbst der des Menschen nach Larven durchsucht. Seine Nester in Baumlöchern kleidet dieser Star gern mit Stückchen von Schlangenhaut aus. Schon die alten Ägypter wußten die hohe Bedeutung der heuschreckenfressenden Vögel wohl zu würdigen. Den weißen Ibis, der ja in Steppengegenden fast ausschließlich der Heuschreckenjagd obliegt, hielten sie für heilig (er wird deshalb noch jetzt »heiliger Ibis« auch in den Naturgeschichtsbüchern genannt), und zu Tausenden finden sich noch heute seine einbalsamierten Leichen in den Pyramiden. Die moderne Zeit dachte weniger sentimental, und nachdem erst das leidige europäische Schießertum seinen Einzug in das sagenumwobene Land der Pharaonen gehalten hatte, waren die Tage des stattlichen Vogels bald gezählt. Schon Brehm traf ihn erst vom 17. Breitengrade an, während er früher auch im eigentlichen Ägypten ungemein häufig gewesen sein muß. Gegenwärtig ist er als kluger Vogel infolge der unablässigen Schießereien fabelhaft scheu geworden, während er früher dem Menschen gegenüber vertrauensselig gewesen sein soll. Jung aufgezogene Ibisse werden nach den geradezu begeisterten Schilderungen Brehms zahmer als irgendwelche Haushühner. Der heilige Ibis brütet gesellig auf dornigen, schwer zugänglichen Mimosen im Überschwemmungsgebiet des Nil.

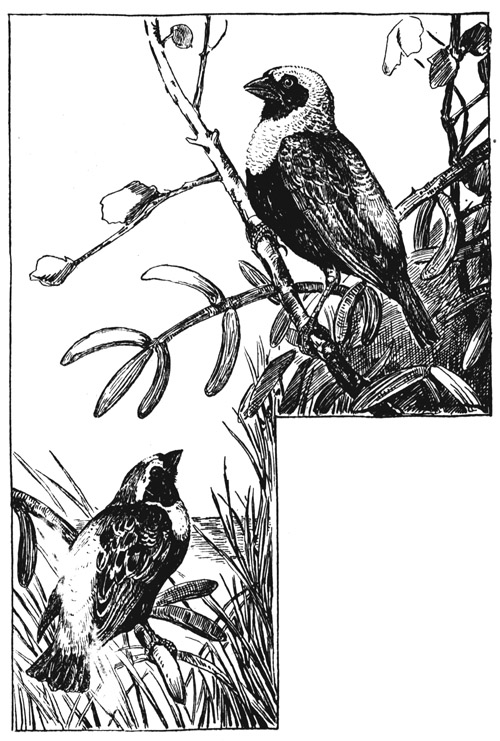

Den verdienstvollen Heuschreckenvertilgern seien einige gefiederte Pflanzenschädlinge gegenübergestellt. Namentlich die Reisfelder haben oft arg unter ihren Angriffen zu leiden. Da ist z. B. der graue, mit einer schwarzen Kopfplatte versehene Reisfink, dessen unverschämt weißbäckiges Gesicht wir so oft in den Schaufenstern unserer Vogelhändler zu sehen bekommen, wo er zu fabelhaft niedrigen Preisen ausgeboten wird, für die unsere gewöhnlichsten einheimischen Vogelarten nicht zu haben sind. Solange die Reisfelder unter Wasser stehen und der angepflanzte Reis erst heranwächst, halten sich diese Vögel paar- oder familienweise in Gärten, Dorfgehölzen und Gebüschen auf und ernähren sich hiervon verschiedenen Sämereien, mancherlei kleinen Früchten, wohl auch Kerbtieren und Würmern. Sobald aber die Reisfelder sich gelb zu färben beginnen und durch Ablassen des Wassers trockengelegt werden, begeben sie sich in Scharen dorthin und beginnen nun ihrerseits mit der Ernte, wobei sie sich so unverschämt gebärden, daß sie der Reisbauer auf das grimmigste haßt und mit allen Mitteln fernzuhalten sucht. Auch noch auf den brachliegenden Feldern finden sie durch bei der Ernte verloren gegangene Halme ihren Tisch reichlich gedeckt, führen ein sorgloses Schlemmerleben und werden wohlbeleibt und fett dabei. Auch die Paperlinge, eine im sumpfigen Gelände heimische und dort lockere, bodenständige, Nester erbauende Stärlingsart, richten bisweilen böse Verwüstungen in den Reisfeldern an. Das gleiche gilt von dem sonst hochinteressanten Bootsschwanz ( Chalcophanes quiscalus), dessen Schwanz verkehrt, also bootsförmig ausgebogen ist, eine in der ganzen Vogelwelt einzig dastehende Erscheinung. Er zeichnet sich auch durch sein glänzendes Gefieder aus und bewohnt scharenweise sumpfige Gegenden Nordamerikas, wo er im Röhricht sein Nest errichtet.

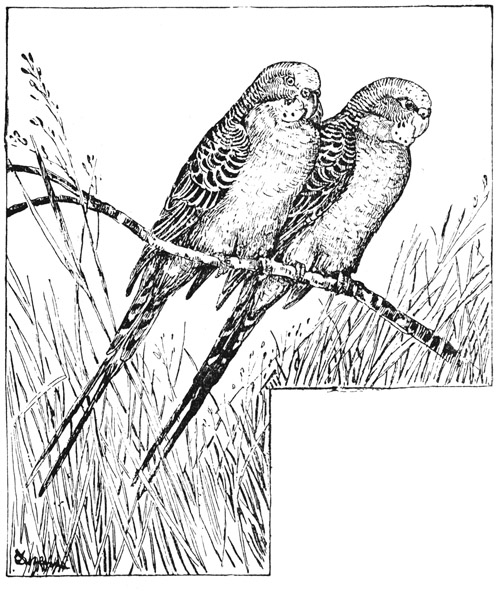

Als ein äußerst schädlicher Vogel gilt der Pflanzenmäher oder die Rarita ( Phytotomus rara) aus Chile. Er hat einen dicken, kernbeißerartigen Schnabel mit deutlicher Einkerbung vor der Spitze, etwas mehr als Sperlingsgröße und trägt auch ein sperlingsartiges Wesen zur Schau, ist aber den menschlichen Kulturen noch weit nachteiliger als unser gefiederter Proletarier. Er ernährt sich nämlich von Kräutern und hat die fatale Gewohnheit, diese nicht eher zu fressen, bevor er nicht den Stengel dicht über der Wurzel abgesägt hat. Oft schneidet er aber mit dem scharfen Schnabel Pflanzenstengel auch zu seinem bloßen Vergnügen ab und verursacht so unendlichen Schaden in den Gärten, Weinbergen und Getreidefeldern, weshalb man ihn denn auch so ingrimmig verfolgt, daß er an Zahl schon wesentlich abgenommen hat. Papageien hausen zuweilen auch recht niederträchtig in den Pflanzungen. So ist der wegen seiner sprachlichen Begabung von den Vogelfreunden mit Recht so hochgeschätzte Jako oder Graupapagei ein gefürchteter Gast in den Mais- und Bananenfeldern Westafrikas. Sind sie in solchen Pflanzungen erst einmal eingefallen und haben sie mit der ihnen eigenen Vorsicht Wachposten ausgestellt, um gegen unliebsame Überraschungen geschützt zu sein, so hausen sie fast ebenso schlimm wie die Affen, da sie gleich diesen aus bloßem Übermut, Spielerei und Leckerhaftigkeit ungleich mehr zerstören und verwüsten als wirklich verzehren. Zu überraschen sind die klugen und scharfsinnigen Vögel dabei schwer genug. Kein Wunder, daß die ackerbautreibenden Eingeborenen herzlich schlecht auf sie zu sprechen sind und mit grimmigem Behagen die erlegten Graupapageien verspeisen, die übrigens gar nicht übel munden und namentlich eine vortreffliche Suppe abgeben sollen. Auch werden die schön roten Schwanzfedern zu allerlei Zieraten verwendet. Sonst erinnert das anziehende Tun und Treiben dieser hochbegabten Vögel sehr an das unserer Krähen und Stare. Wie diese ist auch der Jako höchst geselliger Natur. Namentlich nach glücklich beendigtem Brutgeschäft, das in schwer zugänglichen hohlen Bäumen vor sich geht, schlagen sich die verschiedenen Elternpaare mit ihrer Nachkommenschaft zu großen, äußerst schreilustigen Flügen zusammen und führen nun ein lustiges Vagabundenleben. Zum Übernachten kommen diese Schwärme aus den verschiedensten Himmelsrichtungen an besonders geeigneten Plätzen zusammen und schwingen sich hier unter vielem Gezänk in den Wipfeln der höchsten und ältesten Bäume ein, aber schon mit Sonnenaufgang geht es dann wieder fort zur Nahrungssuche, wobei die Vögel nach Art der Raben ganz bestimmte Luftstraßen innehalten. Während viele kleine Papageien ganz ausgezeichnete Flieger sind, der Wellensittich z. B. wie ein grüner Pfeil nach Schwalbenart die Lüfte durchschneidet, ist der Flug des Jako ziemlich mühsam und schwerfällig, wenn auch nicht eben langsam, und hat immer etwas unverkennbar Ängstliches an sich. Trotzdem werden weite Strecken zurückgelegt, um zu einer ergiebigen Nahrungsquelle zu gelangen, wobei nicht selten der Geierseeadler sich aus dem unter ohrenbetäubendem Gekrächz entsetzt auseinander stiebenden Schwarm einen leckeren Braten herausholt. Wo der europäische Einwanderer mit seiner intensiveren Kultur erst einmal festen Fuß gefaßt hat, geht es den feldschädlichen Papageien bald an den Kragen. Als typisches Beispiel dafür mag der hübsche Karolinensittich Nordamerikas gelten, ein in tiergeographischer Hinsicht interessanter Vogel, da er von allen Papageien seinen Verbreitungsbezirk am weitesten gegen Norden vorschiebt und sich in Übereinstimmung damit auch bei strenger Kälte noch behaglich fühlt. Die Vögel kriechen dann zur Nachtruhe in hohle Bäume, namentlich Platanen. Wilson fand große Flüge dieser den Pflanzern verhaßten Sittiche noch unter dem 40. Breitengrade, aber heute sind sie schon viel weiter nach Süden zurückgedrängt.

Brauner Pelikan, sein Junges fütternd.

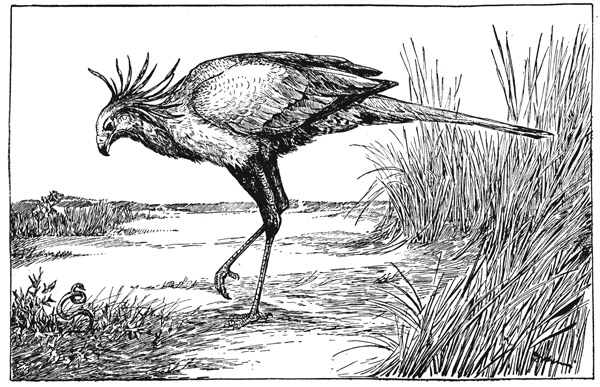

Abb. 3. Sekretär.

Neben den Heuschrecken sind die Giftschlangen die ärgste Plage der heißen Länder, und deshalb waren gefiederte Schlangenvertilger dem Menschen von jeher erwünschte Bundesgenossen im Kampfe gegen die unheimlichen und heimtückischen Reptile. In dieser Beziehung ist besonders der in Afrika heimische Kranichgeier oder Sekretär (Abb. 3) zu nennen, ein gar merkwürdiger und seltsamer Raubvogel mit Kranichhals, langen Storchbeinen, Federschopf und grauer Reiherfarbe, vielleicht ein auf die uralte Verwandtschaft zwischen Raub- und Watvögeln zurückgreifender Vermittlungstyp. Er ist ein Kind der freien Steppe und errichtet in dieser im hohen Buschwerk seinen Horst, der als Grundlage mit Lehm verkittete Reiser und in der flachen Mulde eine weiche Ausfütterung von allerlei Faserwerk und langer Pflanzenwolle hat. Alljährlich wird er ausgebessert und durch eine neu aufgetragene Schicht vergrößert, so daß schließlich der Bau recht stattliche Abmessungen erhält. Der Sekretär ist ein vorzüglicher Läufer, aber ein schlechter Flieger. Neben Kerfen und Lurchen bilden Schlangen seine Hauptnahrung. Erblickt er eine Giftschlange, so sträubt er den Schopf und stürzt sich dann in mächtigem Sprung auf den verhaßten Gegner, schlägt ihn mit den kräftigen Fängen zu Boden, springt wieder zurück und erneuert in fortwährendem hin- und herhüpfen seine immer unwiderstehlicher werdenden Angriffe, bis er das wütend um sich beißende Reptil völlig ermattet hat und ihm nun vollends den Garaus machen kann. Die Flügel gebraucht er dabei wie einen Schild, und auch an den gepanzerten hohen Beinen gleitet mancher matte Biß der Giftzähne ab. Giftfest ist der Sekretär aber keineswegs, muß vielmehr eine Unvorsichtigkeit in dem wütenden Kampfe mit dem Leben büßen. Seines großen Nutzens wegen ist er in Südafrika gesetzlich geschützt, und man hat auch versucht, ihn in anderen schlangenreichen Ländern einzubürgern. Auf Martinique sind solche Versuche nur an der leidigen Schießlust der dortigen Europäer gescheitert.

Eine in unseren Breiten wenig in Betracht kommende Tätigkeit gewisser Vögel ist in warmen Ländern von höchster Bedeutung: ihre Wirksamkeit als Gesundheitspolizei, hervorragendes in dieser Beziehung leisten die Geier (Abb. 4), von denen zwei Arten, der schlankere, weißhalsige, gelblichbraune Gänse- und der robuste, blauhalsige, schwarzbraune Kuttengeier sich ja bisweilen als seltene Irrgäste auch bis Deutschland verstreichen, beide ständig schon in Südeuropa seßhaft sind. Ersterer versucht immer wieder, sich in den Ostalpen anzusiedeln, aber immer fällt der große, jedoch völlig unschädliche Vogel nach kurzer Zeit dem Blei der Jägerei zum Opfer, wie die Geier auch im Orient rasch überall da zu entschwinden pflegen, wo der Europäer sich mit Schießgewehr und Polizeivorschriften breit macht. Der Gänsegeier horstet, oft einigermaßen gesellig, in den Felsennischen steiler Abstürze und legt in Spanien nach Key meist zwei, in Ägypten jedoch nach König stets nur ein Ei, während der Horst des Kuttengeiers auf besonders starken und schwer ersteigbaren Bäumen steht, im Laufe der Jahre zu einem ganz gewaltigen Bau anwächst und fast immer nur ein einziges Ei enthält. Tiefer in Afrika ist der riesenhafte Ohrengeier zu Hause, einer der gewaltigsten Vogelkolosse, der namentlich in seinem äußerst fördernden Fluge ungemein imposant wirkt; wenige Schwingenschläge genügen schon, um ihn aus dem Machtbereich des Menschen zu bringen, hoch in der Luft ziehen die Geier fast ohne Flügelschlag mit der Regelmäßigkeit eines Perpendikels ihre ruhigen Kreise, und ihre bewundernswert scharfen Augen suchen lüstern den Erdboden nach etwa gefallenen Tieren ab. Obwohl es schon oft und selbst von sonst tüchtigen Forschern behauptet wurde, ist es mir doch niemals glaubhaft erschienen, ja kommt mir einfach undenkbar vor, daß ein mit so kümmerlichen Geruchsnerven begabtes Geschöpf wie ein Vogel, der in diesem Falle viele hundert Meter über der Erde schwebt, seine Beute durch den Geruch finden solle, der dann noch viel feiner sein müßte als etwa bei Hund und Hirsch. Nein, nur ihr herrliches Auge ist es, das die Geier auf der Nahrungssuche leitet. Haben sie einen Kadaver erspäht und nach längerer Musterung, wobei sie sich in Spiralen tiefer herablassen, nichts Verdächtiges in dessen Nähe entdeckt, so legen sie plötzlich die riesenhaften Schwingen, die sie erst kurz vor dem Erdboden wieder entfalten, zusammen und stürzen wie ein Stein herab; ohne weitere Prüfung macht es auf Geiersehweite einer dem andern nach, um nur ja nicht bei dem zu erhoffenden leckeren Schmause zu kurz zu kommen. Überraschend schnell ist auf diese Weise eine größere Anzahl der mächtigen Vögel, von deren Vorhandensein man vorher keine Ahnung hatte oder die man höchstens als winzige Punkte in unerreichbaren Höhen kreisen sah, beim duftenden Aase versammelt. Hier entrollt sich nun ein eigentlich ekelhaftes Bild, dem doch eine unwiderstehliche Anziehungskraft für den Naturbeobachter eigen ist. Unter Hasten und Drängen, Stoßen und Balgen sucht jeder der Schwelgenden sich Magen und Kropf so schnell und so reichlich als möglich vollzupfropfen, und so verschwinden die Fleisch- und Weichteile auch eines großen Leichnams binnen unglaublich kurzer Zeit in gierigen Schlünden. Die hastende Eile, die die Geier bei ihrem unsauberen Geschäft bekunden, mag wohl mit darauf zurückzuführen sein, daß die sonst in sicherer Höhe schwebenden Vögel sich auf dem Erdboden nicht recht heimisch fühlen, da sie hier jeden Augenblick von Feinden und Gefahren überrascht werden und ihnen dann nicht schnell genug sich entziehen können. Stopfen sie sich doch bisweilen so voll mit stinkendem Aas, daß sie nur mit größter Anstrengung wieder auffliegen und Luft unter die mächtigen Fittiche bringen können. Rasch handeln und rasch fertig werden – das ist es, worauf es für sie ankommt. Großartig sind sie ausgerüstet zu ihrem eklen Gewerbe. Mit dem langen, nackten Hals können sie tief hineinfahren in die Leibeshöhle des durch kräftige Schnabelhiebe auf die Bauchdecke geöffneten Kadavers, ohne sich das Gefieder zu verschmieren, die leckeren Eingeweide packen und durch Rückwärtsspringen hervorzerren, und die scharfen Schnabelränder sind prachtvoll dazu geeignet, das Fleisch von den Knochen zu schaben und zu nagen. Auch stolzere und adligere Vögel, wie Steinadler und der früher in den Alpen heimisch gewesene, jetzt aber dort leider völlig ausgerottete Bartgeier, seinem ganzen Wesen nach ein interessantes Vermittlungsglied zwischen Geiern und Adlern, nehmen nicht selten an solchen Leichenschmäusen teil. Regelmäßig aber findet sich in Innerafrika dabei ein Watvogel ein, dessen ganze Körperbeschaffenheit ebenfalls dem Gewerbe der Leichenbestattung angepaßt erscheint. Es ist der Kropfstorch oder Marabu (Abb. 5), ein regelmäßiger Insasse unserer Tiergärten, dessen Kleingefieder in der Schmuckfedernindustrie eine Rolle spielt und namentlich zu Damenboas gern verwendet wird. Auch dieser ungemein gefräßige Patron, der selbst junge Krokodile hinunterwürgt, hat Kopf und Hals nur mit leichtem Flaum bedeckt, einen Kropf von gewaltiger Größe, der als natürliche Fleischkammer dienen kann, und großartig entwickelte Flugwerkzeuge, die ein stundenlanges Kreisen und Gleiten in hoher Luft und eine fabelhaft rasche Ortsveränderung ermöglichen. In seinem Äußeren erinnert er an einen griesgrämigen Philosophieprofessor, und in seinem Wesen paart er gravitätischen Ernst und komische Würde mit Verschmitztheit und dummpfiffiger Gerissenheit. Obschon er stundenlang scheinbar stumpfsinnig auf einem Bein steht, ist er doch zweifelsohne ein geistig ungewöhnlich begabter Vogel. Zu dieser Ansicht wird man sich bald bekehren, wenn man einmal gesehen hat, wie die Spielwut über den sonst so ernsten Vogel kommt; in seiner komischen Grandezza stellt er dabei Bilder, die die Lachmuskeln des Beobachters aufs höchste reizen.

Abb. 4. Geier-Versammlung. Photogr. Aufnahme nach dem Leben.

Abb. 5. Marabu.

Südamerika hat neben dem durch die bunte Färbung der nackten Fleischteile auffallenden Königsgeier und außer dem bekannten Kondor, dessen Organisation eine so erstaunliche Anpassung an das Leben in der dünnen Luft der höchsten und ödesten Andengipfel bekundet, namentlich eine Reihe kleiner, netter, oft hübsch befiederter Geier hervorgebracht, die weniger Luft- als mehr oder minder Bodenvögel sind, dabei auch trotz aller Freßneidigkeit ein ausgeprägtes Geselligkeitsbedürfnis haben. Genannt sei hier der Carancho ( Polyborus vulgaris) der Pampasländer. Gemächlichen Schrittes umwandelt er dort die Lagunenränder oder hockt, mit Aas vollgestopft, in stiller und träger, immer aber vorsichtiger Ruhe auf dem Erdboden. Zwar vermögen auch diese Geier zu schweben und zu kreisen, aber gewöhnlich ist der Flug weder hoch noch schnell noch weit. Der Horst steht auf niederen Bäumen oder auch im Schutze eines Schilfbüschels oder Distelstrauches einfach auf dem Boden. Der Chimango ( Milvago pezoporus) nistet gesellig fast immer im dichten, schwer zugänglichen Distelgestrüpp, wo ihm aber doch Stink- und Gürteltiere manches Gelege wegräubern, worüber dann die ganze Gesellschaft ein wenig harmonisches Klagekonzert anstimmt. Gern nagen beide Arten mit ihren scharfrandigen Schnäbeln längst gebleichte Gerippe auf den großen Rinderweiden immer und immer wieder ab, um auch das letzte Fleischpartikelchen loszubekommen, fangen sich aber nebenbei auch Heuschrecken, große Käfer und kleine Schlangen. Der Chimango ist etwas kleiner, noch häufiger und noch mehr Bodenvogel als die erstgenannte Art, kommt auch eher auf die menschlichen Gehöfte, um sie nach Schlachtabfällen abzusuchen. Übrigens sind diese kleinen Geierarten alle sehr zutraulich, da ihnen ja in ihrer Heimat niemand etwas zuleide tut, im Gegenteil ihr Abschießen vielfach unter Strafe gestellt ist. Am innigsten hat sich wohl der schwarzgefärbte, schwach metallglänzende Urubu ( Cathartes urubu) der Brasilianer dem Menschen angeschlossen. Für ihn sind die Schlachthäuser und Fleischmärkte die wichtigsten Nahrungsquellen, die Hausdächer die erwünschtesten Ruhesitze. Besonders versessen ist der Urubu auf Gedärme, und es sieht spaßhaft genug aus, wenn ihrer mehrere an einem in blinder Gier gemeinsam erfaßten Darme »Tauziehen« spielen und schließlich im wüsten Getümmel übereinander purzeln. Wird Schmalhans Küchenmeister, so nimmt der Urubu zu Regenwürmern seine Zuflucht, oder er sucht unter den Küchenhaufen und Kehrichtabfällen nach Kartoffelschalen und anderen wenig nahrhaften Magenfüllern. In seinem Benehmen hat dieser Vogel etwas unverkennbar Hühnerartiges. Oft stehen ganze Herden von ihnen verträumt auf dem Boden herum, ein Anblick, der gewiß mehr an Hausgeflügel denn an »Raubvögel« erinnert. Nach Regengüssen trachtet der Urubu immer so rasch als möglich wieder trocken zu werden, und sitzt dann mit ausgespannten Flügeln unbeweglich in der Sonne da, wie ein verkörperter Wappenadler.

Viele Vögel haben von jeher durch ihr buntes Prachtgefieder die Eitelkeit des Menschen gereizt, und die furchtbarsten Tragödien in der Geschichte der Vogelwelt knüpfen sich gerade an dieses Moment. Aber erst, seitdem die unersättliche Modelaune der alten Kulturmutter Europa auf die Schmuckfedern ihr begehrliches Auge geworfen hat. Zwar haben wir es in der Anfertigung kunstvoller Federnarbeiten niemals auch nur halbwegs so weit gebracht, wie schon in altersgrauer Zeit die Indianer Mittel- und Südamerikas, aber dafür haben wir es in blinder Habgier verstanden, innerhalb weniger Jahrzehnte der Mode zuliebe ganze Vogelgeschlechter auszurotten oder dem Aussterben nahezubringen. Der »rohe« Indianer verfährt nicht so grausam und rücksichtslos, auch nicht so kurzsichtig und töricht. Er schießt z. B. die wundervollen Quesals ( Calurus resplendens) nur mit schwach vergifteten Pfeilen, die den Vogel lediglich für kurze Zeit betäuben, damit man ihm die begehrten Schmuckfedern ausreißen und ihn dann wieder fliegen lassen kann, so daß nicht unmenschlicherweise die Art ausgerottet und nicht dummerweise die Federnquelle schließlich verstopft wird. »Wir Wilden sind doch bessere Menschen!« Das Männchen des Quesals zeichnet sich nicht nur durch wundervollen, in der Natur wohl unerreicht dastehenden Metallglanz, sondern auch durch die reiche Entwicklung des Gefieders aus, das den Körper wie ein langer Behang umhüllt. Die Schwanzfedern sind enorm verlängert, und der reiche Deckfedernschmuck wallt wie ein vergoldeter Schleier herab. Auf der Oberseite ist der Wundervogel brillant smaragdgrün, auf Brust und Bauch hoch scharlachrot. In den verlassenen Spechthöhlen, in denen er zu brüten pflegt, findet nur das der Schmuckfedern entbehrende Weibchen genügend Platz, weshalb das Männchen von jeder Beteiligung am Brutgeschäfte ausgeschlossen erscheint.

Im Laufe dieser kurzgefaßten Schilderungen werden wir noch zahlreiche Schmuckvögel kennen lernen, und wir wollen uns deshalb hier darauf beschränken, denjenigen anzuführen, dessen Federn seit alter Zeit sich der größten und weitesten Beliebtheit erfreuten, allen Veränderungen der launischen Mode siegreich trotzten und ein begehrter Handelsartikel wurden. Um ihretwillen wird neuerdings ihr Produzent vielfach auch künstlich gezüchtet, da die Ergiebigkeit der Jagden in den heißen Steppenländern Afrikas infolge allzu eifriger Ausübung in beängstigender Weise nachzulassen begann. Ich meine natürlich den altberühmten, sagenumwobenen Strauß, den schnellsten Läufer und größten Riesen in der Vogelwelt, dem aber dafür das Flugvermögen abhanden gekommen ist. Seine Naturgeschichte ist erst in neuester Zeit von mancherlei weitverbreiteten Irrtümern gereinigt und anderseits um viele hochinteressante Züge bereichert worden, wobei die praktischen Erfahrungen in der Straußenzucht der Wissenschaft nicht wenig zustatten kamen. So ist es nicht richtig, daß der Strauß beim Laufen die Flügel ausbreiten und gewissermaßen als Segel benutzen soll; sie werden vielmehr nur so weit gelüftet, daß sie das Spiel der gewaltigen Schenkelmuskulatur nicht beeinträchtigen. Ausgebreitet würden sie bei den langen, weit ausholenden Schritten, die der fliehende Strauß vollführt, ja auch nur hinderlich sein, während sie bei plötzlichen Wendungen im raschen Laufe allerdings mit großem Vorteil als Steuer verwendet werden können. Ebenso ist es falsch, daß der Hahn in Vielweiberei lebe, das Brutgeschäft während der Nacht allein besorge, es bei Tage aber größtenteils der lieben Sonne überlasse. In Wirklichkeit brüten beide Geschlechter abwechselnd, und zwar sowohl bei Nacht als auch am Tage. Die Eier müssen ja unbedingt auch tagsüber bedeckt werden, und zwar nicht nur der Affen und kleinen Raubtiere wegen, sondern namentlich auch zum Schutze gegen die Unbilden der Witterung, wie sie die häufig verheerend über die Steppe fegenden Hagel- und Regenstürme darstellen, zuallermeist aber zum Schutze gegen die Wirkung der direkten Sonnenstrahlen, die in jenen Gegenden so gewaltig ist, daß sie sicherlich das Leben in einem ungeschützten Ei abtöten würde. Man bedenke doch, daß die regelrechte Temperatur eines Brutapparats nur 40 Grad Celsius beträgt, das Thermometer dagegen am Boden der afrikanischen Steppe im Schatten oft genug 65 Grad aufweist, so daß man oft kaum seine Hand in den von der Sonne nahezu glühend gemachten Sandboden zu stecken vermag! Es ist also offenbarer Unsinn, wenn in manchen Naturgeschichtsbüchern angegeben wird, daß der Strauß bei Tage die Eier mit Sand bedecke und das weitere der Sonne überlasse. Am Tage brütet meist das Weibchen, dem dabei seine braungraue Schutzfärbung zustatten kommt, und nachts das Männchen, dessen schwarze Schutzfärbung alsdann vorteilhaft ist. Die Tiere haben beim Brüten die wohl nur aus reiner Langeweile hervorgegangene Gewohnheit, mit dem Schnabel Sand aufzunehmen und über den Körper hinwegzuwerfen. So entsteht allmählich im Sand eine für das Straußennest sehr kennzeichnende unregelmäßige Ringfurche. Die Jungen schlüpfen in äußerst unbehilflichem Zustande aus den berstenden Schalen der kinderkopfgroßen, gut eßbaren Eier, und es dauert volle 24 Stunden, bis sie nur einigermaßen auf den schwachen Beinchen zu stehen vermögen. Der Hahn zeigt sich während der Brütezeit als ein recht ungemütlicher, bösartiger und kampflustiger Geselle, wie ja überhaupt über den Charakter des Straußes nicht viel Rühmliches zu sagen ist, denn er ist reichlich dumm, ängstlich, störrisch und nicht selten tückisch, dabei sehr verfressen, denn ein Straußenmagen kann bekanntlich alles vertragen. So lese ich in einem neueren Berichte, daß ein Straußenhahn zum Frühstück mehrere Ellen Umzäunungsdraht, der in kleine Stücke zerschnitten war, verschluckte, außerdem ein halbes Dutzend Messingpatronen, die ihm allerdings schlecht bekamen. Nicht nur ein hurtiger Schnelläufer ist der Strauß, sondern er vermag auch über fünf Fuß hohe Zäune hinwegzusetzen und recht brav zu schwimmen. Das eigenartige »Walzen« dieser Riesenvögel schildert Schreiner folgendermaßen: »Die Tiere laufen ein paar hundert Ellen, machen dann alle Halt und setzen sich mit erhobenen Flügeln eine Zeitlang in schnelle drehende Bewegung, bis sie ganz schwindlig sind, wobei ein Beinbruch gelegentlich vorkommt. Eine Abteilung derartig walzender Vögel gewährt einen merkwürdig hübschen Anblick.« Die brüllende oder brummende Stimme, die der Straußenhahn bisweilen hören läßt, vermag er auffallenderweise nur im Stehen hervorzubringen, nicht aber im Laufen. Die irrtümlichen Berichte über die angebliche Vielweiberei des Straußes dürften dadurch entstanden sein, daß man öfters die Eier mehrerer Weibchen in einem einzigen Neste vereinigt findet. Ein solches Zusammenlegen erfolgt aber nur aus Not bei Mangel an geeigneten Nistplätzen. In Wirklichkeit wird aus einem solchen Riesengelege, das selbst ein Strauß nicht genügend zu bedecken vermag, nie etwas.

Die Pampas Südamerikas, die weiten Buschsteppen Australiens und die Urwälder der hinterindischen und ozeanischen Inselwelt haben besondere Straußenformen hervorgebracht, die dem afrikanischen Riesen zwar an Größe, nicht aber an Eigenart der Erscheinung und des Wesens nachstehen; es sind die Nandus, Emus und Kasuare. Erstere haben ebenso wie die afrikanischen Vettern eine ausgesprochene Vorliebe für die Nähe und den Umgang mit größeren Säugetieren, so daß man sie oft inmitten von Rudeln der schönen Pampashirsche oder der Vikunnas sehen kann, wie sie bisweilen sogar mit dem halbwilden Weidevieh gesellschaftliche Gemeinschaft halten. Zur Paarungszeit stößt der balzende Hahn weithin erschallende Rufe aus, die ein Klangbild seines Namens darstellen. Auch von den Nandus wird behauptet, daß der Hahn sich fünf bis sechs Weibchen zugeselle, die von diesen in ein gemeinsames Nest gelegten Eier allein bebrüte, sie beim Verlassen mit Sand bedecke und auch die Jungen allein aufziehe. Erst wenn diese selbständig geworden sind, sollen sich die Hennen wieder bei der Familie einfinden. Nach den Aufklärungen, die uns in neuerer Zeit über das Familienleben des afrikanischen Straußes zuteil geworden sind, möchte man das fast bezweifeln, und jedenfalls bedarf die Sache dringend weiterer Aufhellung. Da das Fleisch der Jungen als eine Delikatesse und auch das der Alten trotz seiner etwas derben Beschaffenheit als gut genießbar gilt, werden die Nandus von Indianern und Gauchos eifrig zu Pferde gejagt, indem man sie entweder bis zur Erschöpfung mit Hunden hetzt oder sie durch an Stricken befestigte Wurfkugeln, sog. Bolas, zu Fall bringt. An Intelligenz und Aufgewecktheit steht der Nandu entschieden über dem Afrikaner. Dagegen trägt der durch die bandförmig zerschlissenen Federn und die außerordentlich kleinen Flügel gekennzeichnete Emu ein recht gelassenes und einförmiges Wesen zur Schau. Bei ihm ist es unzweifelhaft festgestellt, daß er in Einehe lebt, ebenso, daß trotz seiner geringeren Größe die Brutzeit noch acht Tage länger dauert als bei den afrikanischen Straußen. Der Hahn preßt zur Balzzeit aus seinem Luftsack tiefe Baßtöne hervor. Mit dem Vordringen der Europäer in Australien wird leider auch dieser am liebsten Steppen- oder Hügellandschaften von parkartiger Beschaffenheit bewohnende Strauß immer seltener. Die Kasuare endlich sind richtige Waldstrauße und fressen als solche besonders Früchte und Beeren. Eigentümlich sind vielen von ihnen zellenreiche Helmgebilde auf dem Scheitel.

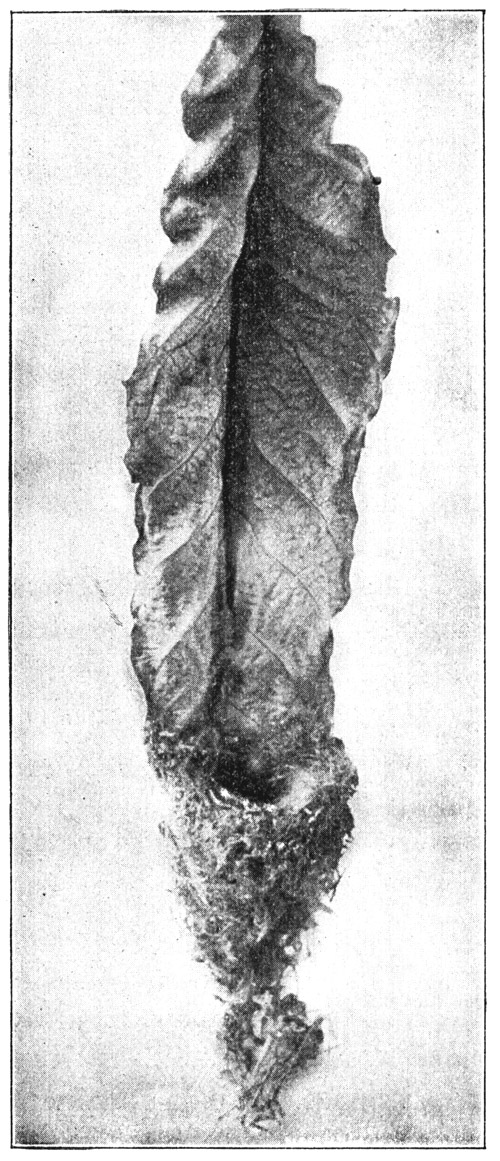

Es sei gestattet, in diesem Zusammenhange auch gleich den absonderlichen Schnepfenstrauß oder Kiwi Neuseelands mit zu erwähnen, ein vorsintflutliches Vogelrelikt und würdiges Gegenstück zu Schnabeltier und Erdpapagei, obgleich der merkwürdige Bursche mit den echten Straußen eigentlich wenig mehr als den Namen und die Flugunfähigkeit gemein hat. Ausgezeichnet ist dieses putzige Vogelgebilde durch völligen Mangel von Schwanz und äußerlich sichtbaren Flügeln, durch gleichmäßiges, haarartiges Gefieder, durch stämmige, überaus kräftige Beine und durch einen langen, dünnen Schnepfenschnabel. Schon dieses Äußere weist unverkennbar darauf hin, daß wir es mit einer im Aussterben begriffenen Form zu tun haben. Und in der Tat ist der Kiwi aus den kultivierteren Gegenden seiner Heimat bereits völlig verschwunden und fristet nur noch in abgelegenen Urwäldern ein kümmerliches, ständig von Menschen, Hunden und Katzen bedrohtes Dasein. Als ausgesprochener Nachtvogel hält er sich bei Tage in Erdlöchern und unter Baumwurzeln versteckt und kommt erst nach Einbruch der Dunkelheit zum Vorschein, um nach Schnepfenart mit dem langen Schnabel nach Kerfen und Gewürm zu stechen, wobei ihm der seine Tastsinn des Schnabels sehr zustatten kommt. Auch der Geruch scheint ausgeprägter zu sein als sonst im Vogelreiche; wenigstens schnüffelt der Kiwi fortwährend prüfend die Luft ein. Hat er einen Wurm in seiner Höhle ausfindig gemacht, so zieht er ihn mit dem Schnabel langsam und vorsichtig heraus, damit er nicht abreißt, und schlingt ihn dann mit einem plötzlichen Ruck hinunter. Treffen so bei der Nahrungssuche mehrere der auch geistig recht beschränkten Vögel zusammen, so entfalten sie unter gelegentlichen Neckereien ein ziemlich lebhaftes Treiben, das bei ihrer Mißgestalt im unsicheren Mondeslicht fast geisterhaft und koboldmäßig anmutet. Über das Brutgeschäft des so versteckt lebenden und schwer zu beobachtenden Vogels sind wir noch wenig unterrichtet, doch scheint nach den Erzählungen der Eingeborenen und Beobachtungen aus dem Londoner Tiergarten festzustehen, daß er nur ein einziges, unverhältnismäßig großes Ei (es wiegt ein Viertel vom Körpergewichte des Weibchens!) legt, und daß das Männchen dieses in seiner unterirdischen Wurzelhöhle bebrütet, wobei es auch die Wärme von Gärungsprozessen zu Hilfe nehmen soll, indem es das Ei mit Moos und Blättern bedeckt.

Raubvögel greifen in den Tropen viel weniger in die Interessensphäre des Menschen ein als bei uns, da ihnen ja eine verschwenderische Natur draußen in Wald und Flur den Tisch überreichlich gedeckt hat. Dies gilt selbst von dem furchtbarsten und blutdürstigsten aller gefiederten Räuber, der mächtigen Harpyie der südamerikanischen Urwälder, die die Wildheit und Mordgier des Habichts mit der Kraft und Kühnheit des Adlers in sich vereinigt. Als eine wahrhaft majestätische Erscheinung muß sie bezeichnet werden, wenn sie in stolzer und selbstbewußter Haltung von ihrem Thronsitz auf dem dürren Wipfel eines alten Waldriesen aus Umschau hält. Pfeilschnell ist sie im Fluge, geschwind in jeder Bewegung, todsicher im Stoße auf Affen, Faultiere, Steiß- und Hokkohühner, die ihre hauptsächliche Beute bilden. Was einmal in ihren gewaltigen Fängen, die an Kraft, Umfang und Schärfe die der stärksten Adler weit hinter sich lassen, blutet, ist verloren. Jählings und unvermutet, wie vom Blitz, wird das Opfer überfallen und von den entsetzlichen Krallen erdolcht. Die Federn des imposanten Vogels, der sich gewöhnlich im Waldesdunkel am Saume der Flußufer versteckt hält, gelten bei den Indianern als unentbehrlicher Häuptlingsschmuck und werden deshalb heiß begehrt. Jedes Einzelpaar beansprucht ein ungeheures Waldrevier und errichtet auf dessen unzugänglichstem Wipfel seine trutzige Räuberburg. Seines herrlichen Flugvermögens halber verdient auch der Gaukler, eine farbenschöne und überwiegend von Reptilien lebende Bussardform Innerafrikas, Erwähnung. Schier schrankenlos beherrscht der dem Menschen gegenüber sehr scheue und vorsichtige Vogel das Luftmeer und vollführt darin bei guter Laune aus bloßem Übermut die tollsten Kapriolen. Bald macht er förmliche Luftsprünge, bald läßt er sich ein Stück herabfallen, bald hält er die Flügel lange unbeweglich nach oben, bald schlägt er sie mit vernehmbarem Geräusch tief nach unten zusammen. So wundervoll sein Flugbild auch anmutet, das alle Forschungsreisenden mit wahrem Entzücken beschreiben, so wenig imponiert der ruhig dasitzende Vogel. Er bläst sich dann zu einem wahren Federklumpen auf, und der im Grunde recht gutmütige und wenig raubgierige, auch geistig gut begabte Gesell erinnert dann beinahe an einen Uhu.

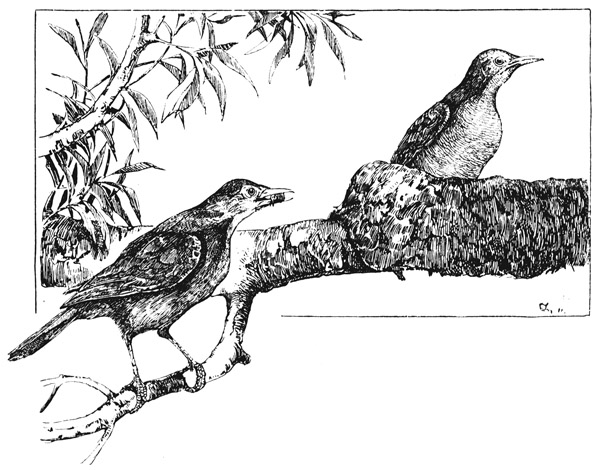

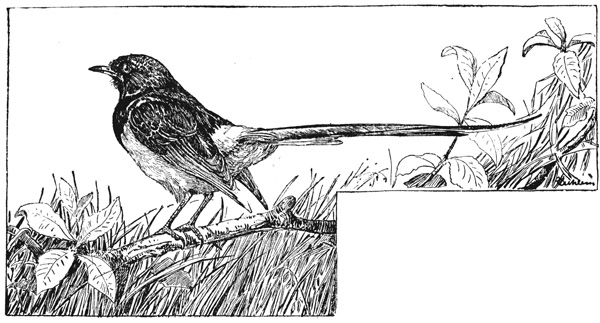

Wo Raubvögel einmal am Hühnerhofe des amerikanischen Ansiedlers sich zu vergreifen Miene machen, da hat diesem die Natur einen vorzüglichen Wächter und Aufpasser, einen gefiederten Polizisten gewissermaßen, zur Verfügung gestellt in Gestalt der sogenannten Tyrannen. Frei und offen, ein Ritter ohne Furcht und Tadel, sitzt z. B. der namentlich in den Orangenhainen Floridas und in den Obstgärten der Mississippistaaten heimische Königsvogel ( Tyrannus carolinensis) auf seiner Warte. Stets kampfbereit späht er mit wachsamem Auge und gesträubter Haube nach dem Feind, von Zeit zu Zeit schrille Schreie ausstoßend. Feigheit ist ein ihm unbekannter Begriff, und mit heldenmütiger Tapferkeit stürzt er sich auch auf den größten Raubvogel. Sein herrliches Flugvermögen kommt ihm dabei sehr zustatten, mit unnachahmlicher Gewandtheit vollführt er blitzschnell Stoß auf Stoß gegen den Gehaßten, bis dieser das Hasenpanier ergreift und der mutige Tyrann unter weithin erschallenden Siegestrillern zu seinem Platze zurückkehren kann. Besonders angenehm ist es, daß der wackere Raufbold sich zutraulich gern bei den menschlichen Gehöften aufhält und sich kleineren Vögeln gegenüber durchaus friedfertig und verträglich erweist. Nur dem Raubgesindel gilt sein Haß, und so wird er zu einem wahren Beschützer der Geflügelhöfe. Besonders aufgeräumt, kampf- und schreilustig zeigt er sich zur Brutzeit, wo er spielend auch hübsche Flugmanöver in der Luft vollführt. Insekten, die er fliegend in der Luft erhascht, bilden seine ausschließliche Nahrung. Die artenreiche Familie der Tyrannen vertritt in der Neuen Welt unsere Würger und fällt dem Naturfreunde sofort durch keckes, ungebundenes Wesen, angenehme Gefiederfärbung und lebhaftes, oft katzenartig miauendes Geschrei auf.

In ganz merkwürdiger Weise macht sich ein gefiederter Afrikaner um den Herrn der Schöpfung verdient. Es ist der kaum drosselgroße, schlicht gefärbte Honiganzeiger, und sein Name besagt eigentlich schon alles Nötige. Er hat eine große Vorliebe für Bienenlarven, ist aber selbst nicht imstande, solche den stechlustigen Immen wegzuräubern. Aber wenn Menschen einen Stock wilder Bienen ausnehmen, kommt er auf seine Rechnung und hat daher allmählich begriffen, wie vorteilhaft dieser Vorgang für ihn und seinen Magen ist. Jetzt ist der Vogel in seinen Schlußfolgerungen schon so weit vorgeschritten, daß er den ersehnten Vorgang selbst herbeizuführen versucht. Wenn er ein Bienennest ausfindig gemacht hat, sucht er zunächst durch fortgesetztes Schreien und voranfliegen die Aufmerksamkeit des erstbesten Menschen zu erregen, der ihm begegnet, und ihn dann förmlich durch fortgesetztes Rufen und voranfliegen zu dem Stocke hinzuführen, damit der Mensch diesen des Honigs berauben, ihm selbst aber als Sohn für seine Späher- und Führerdienste die Immenbrut überlassen soll. Also ein richtiges Handelsgeschäft auf Gegenseitigkeit, wobei beide Teile gut auf ihre Rechnung kommen. Ornithologische Überkritiker haben freilich oft an der Wahrheit des Vorgangs gezweifelt, aber er ist durch einwandfreie Beobachtungen erwiesen, und ich bekam noch unlängst den Brief eines ostafrikanischen Farmers, der mir die wunderbare Tatsache ebenfalls in einer alle Zweifel ausschließenden Weise bestätigte.

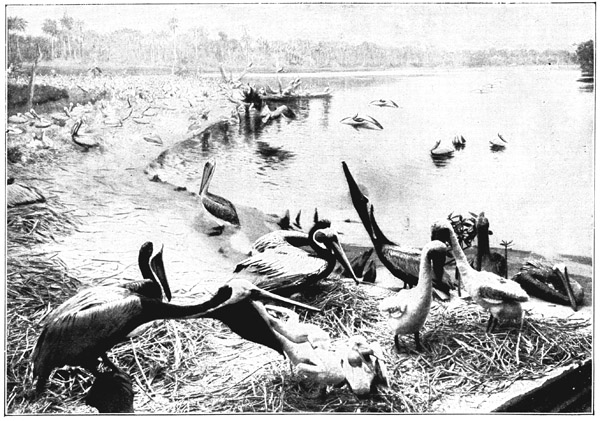

Neben den Raubvögeln kommen noch die gefiederten Fischfresser als mitunter lästige Mitbewerber des Menschen in Betracht. Der gefräßigsten einer ist der seltsame Pelikan mit dem auffallenden Kehlsack, der als einstweiliger Behälter für die gefangenen Fische dient. So wunderbar plump und unbeholfen auch der auf der Erde herumwatschelnde Pelikan aussieht – ein Anblick, den wir von unseren Tiergärten her am meisten gewöhnt sind –, so elegant und majestätisch nimmt sich doch der fliegende Vogel aus. Trotz seiner massigen und scheinbar schweren Körperformen muß ihm doch das Fliegen sehr leicht werden, weil sein ganzer Leib unter der Haut von einem Luftpolster umgeben ist, das ihn anderseits freilich auch am Tauchen hindert, so daß er nur in seichten Buchten mit Hilfe seines Hamenschnabels dem Fischfang nachzugehen vermag. Mit mehr Recht als bei irgendeinem anderen mir bekannten Vogel kann man beim Pelikan das ohne jede sichtliche Anstrengung vor sich gehende Fliegen ein »Schwimmen in der Luft« nennen. Die Pelikane fliegen bald in Keilform, bald in langen Schlangenlinien, die sich wie die der Ibisse in fortwährender wellenförmiger Bewegung und Verschiebung befinden. Die Flugfigur wechselt unablässig und mit einer gewissen Regelmäßigkeit, so daß es mir immer den Eindruck gemacht hat, als ob die lachsfarbenen Riesenvögel eine wohlgeordnete Polonäse aufführten. Beim Fischen gehen sie ganz planmäßig zu Werke. Sie kreisen eine seichte Meeresstelle oder Bucht förmlich ein, treiben mit mächtigem Flügelschlage die geängstigten Fische auf einen Punkt zusammen und fahren dann mit den gewaltigen Hamenschnäbeln gierig unter das silbern glitzernde Gewimmel. Ein großartiger Anblick ist es, den eine solche fischende Gesellschaft von Pelikanen gewährt. Von weitem sieht man nichts als ein undeutliches, lachsrotes Gewimmel, aus dem sich erst beim Näherkommen die einzelnen Vogelgestalten abheben. Aber schon auf große Entfernung hin geht die ganze Schar auf, mit einem Ruck, ohne Geschrei, und ordnet sich in der Höhe im Bewußtsein ihrer Unerreichbarkeit mit philosophischer Ruhe zur keilförmigen Flugfigur, um dann meistens gleich weit wegzuziehen. Wundervoll sieht es aus, wenn die gewaltigen Vögel wie rosenrot von der Sonne durchglühte Schneeflocken in Masse durcheinanderflattern, und unwillkürlich setzt man den gespannten Flintenhahn in Ruhe, um sich zu werden an diesem Naturbild, das zu den großartigsten gehört und sich für immer tief in die Erinnerung eingräbt. Die Pelikane verschlingen Fische bis zu drei und vier Pfund Gewicht. Der fabelhafte Fischreichtum des Kaspischen Meeres wurde mir vor Jahren recht deutlich vor Augen geführt, als ich dort sah, welche Unmassen gefräßiger Fischräuber, außer den Pelikanen namentlich noch Seehunde, Reiher, Kormorane, Säger, Taucher und Möwen, es ernährt, ohne daß der Fischbestand dadurch eine auch nur im geringsten wahrnehmbare Veränderung erfährt. Im Gegenteile hat die Erfahrung gezeigt, daß bei einer gewaltsamen Verminderung der gefiederten Fischfeinde unter den sich dann ins Ungemessene vermehrenden Fischen bald furchtbare Seuchen und ansteckende Krankheiten ausbrechen, die ganz anders unter ihnen aufräumen, als das Heer ihrer Feinde jemals imstande wäre. Der Mensch, der übergenug auch für sein fast unersättliches Begehren vorfindet, läßt deshalb dort auch seine gefiederten Mitbewerber im allgemeinen ungeschoren. Nur gelegentlich jagt man auf Pelikane, aber weniger ihrer Fischereischädlichkeit als vielmehr ihrer als Pelzwerk geschätzten Brustfelle wegen.

Auch die überschlanken Schlangenhalsvögel sah Heinroth planmäßig und gesellig fischen. Es gesellen sich dann tausend, ja vielleicht zehntausend Stück zusammen, bilden eine dichtgedrängte Schwarmkette von hundert oder einigen hundert Meter Länge, durch die so leicht kein Fisch hindurchkommen kann, und rücken so in der Weise vor, daß die vordersten untertauchen, nun von den Fliegenden überholt werden, nach dem Auftauchen aber wiederum zuerst schwimmend und dann fliegend nacheilen und die Tauchenden von neuem überholen. Der ganze Zug bewegt sich so gewissermaßen walzenförmig fort. Sonst erinnern die durch gestreckte, taucherartige Körperform, langen Hals und spitzen Kopf ausgezeichneten Schlangenhalsvögel in ihrer ganzen Lebensweise lebhaft an unsere Kormorane. Der Flug ist nicht sonderlich, der Gang nur ein trauriges Watscheln, aber auf und im Wasser sind sie unübertreffliche Meister. Glauben sie sich beunruhigt, so senken sie beim Schwimmen den Körper so tief ein, daß nur noch der dünne, wenig Angriffsfläche bietende Hals hervorsieht. Ihre volle Gewandtheit aber zeigen sie erst unter Wasser, wo sie mit gelüfteten Flügeln, vorgestrecktem Hals, rudernden Füßen und steuerndem Schwanz so schnell wie die Fische selbst dahinschießen. Unter sich ziemlich necklustiger Natur, wissen sich die Schlangenvögel auch gegen überlegene Feinde durch blitzschnelles Vorwerfen des Kopfes mit dem spitzen, lanzenartigen Schnabel sehr nachdrücklich zu verteidigen.

Eine Reihe weiterer Vögel, namentlich Hühner- und Taubenarten, werden wegen ihres wohlschmeckenden Fleisches vom Menschen geschätzt und erfreuen sich als Jagdwild eines gewissen Wohlwollens, wenn es auch nur in seltenen Fällen in fernen Ländern zu so schonenden und verständnisvollen Jagdgesetzen und ihrer so strengen Durchführung gekommen ist, wie bei uns. Da sind zunächst einmal die wilden Stammeltern unseres Hausgeflügels, so der prächtige und einen ebenso feinen wie ansehnlichen Braten liefernde Bronzetruthahn der amerikanischen Wälder, in seinem Bestande leider schon stark vermindert und in die schwächer besiedelten Gegenden zurückgedrängt, dafür aber neuerdings mehrfach mit gutem Erfolg in Europa eingebürgert. Ferner das scheue Bankivahuhn aus den Hochwäldern der Sundainseln, dessen grelle Stimme dort so viel lauter und wilder erschallt als die von der Kultur umgemodelte unserer Haushühner. Weiter die Perlhühner in Afrika, bei denen die Geschlechter gleich gefärbt und die durch zänkisches Wesen und widerliches Geschrei ebenso ausgezeichnet sind wie durch ihr köstliches Fleisch; verwildert kommen diese polygam lebenden Vögel auch in Westindien vor. Endlich der stolze Pfau der indischen Dschungeln, der in der Nähe von Tempeln als heiliger Vogel auch im halbwilden Zustande gehalten wird; er ist erstmals durch die Eroberungszüge des großen Alexander zu uns gebracht worden. Zu demjenigen Federwild, das man bei uns vergeblich einzubürgern versucht hat, gehört die reizende Schopfwachtel Kaliforniens mit der gemütlichen Kugelgestalt und dem indianerhaften Federputz auf dem Kopfe. Diese schönen und beweglichen Vögel beleben mit ihren hellen Pfeifstimmen das Busch- und Hügelgelände und zeigen sich da als gewandte Läufer. Aufgescheucht fliegen sie jedoch auf Bäume und drücken sich da auf wagrechten Ästen nieder wie die Eichhörnchen. Auch das Nest pflegt am Stamme eines Baumes zu stehen. In Nordafrika und Mittelasien habe ich vielfach die durch die auffallend verlängerten ersten Schwungfedern gekennzeichneten, wüstenfarbigen Spießflughühner gejagt und ihr delikates Wildbret als eine sehr willkommene Abwechslung zwischen dem täglichen Einerlei von Reis mit Hammel und Hammel mit Reis schätzen gelernt. Sie sind Verwandte der durch faustförmig gestaltete Füße und spießförmige Schwanzfedern ausgezeichneten Steppenhühner, die 1863 und 1888 durch ihre überraschenden Masseneinwanderungen nach Europa so viel von sich reden machten.

Die unermeßlichen Urwälder Südamerikas besitzen in den stattlichen Hokkohühnern ein gar prächtiges Flugwild. Es sind völlig dem Baumleben angepaßte Formen von fast Truthahngröße, die das den Hühnern sonst eigene Scharren verlernt haben und fast nie auf den Boden herabkommen. Unter kräftigen Flügelschlägen und pfeifenden »Hui-Hui«-Rufen schwenken sie sich im dichtesten Wald geschickt durch das Gezweig und lassen sich dann auf einem der Baumriesen nieder, um ihrer Nahrung nachzugehen, die aus Früchten, Blättern, Kerfen und Schnecken besteht. Sowohl das glänzend schwarze Männchen als das bräunlich gefärbte Weibchen haben einen Helmschmuck von schön gekräuselten Federn und einen lebhaft gelben Fleischhöcker an der Wurzel des Oberschnabels. Sie leben paarweise und zeitigen nur zwei Eier. Die stark entwickelte und gewundene Luftröhre ermöglicht ihnen das Hervorbringen eines eigentümlichen Gebrumms in tiefster Baßstimme, gefolgt von einem gellenden Pfeifen; dies verrät sie dem spähenden Menschenauge, wenn sie hoch oben in den Wipfeln der Urwaldriesen sitzen, in denen sie sonst sicher nicht zu entdecken gewesen wären. Die Indianer verstehen es, diese Stimmlaute nachzuahmen und dadurch die sonst sehr scheuen Vögel, deren zartes Fleisch allgemein gerühmt wird, auf bequeme Schußweite herbeizulocken. Als das am besten schmeckende Federwild der brasilianischen Pampas gilt das schwanzlose, paarweis lebende, harmlose, aber auch recht beschränkte Steißhuhn oder Tinamu, das man vergeblich bei uns einzubürgern versucht hat. Gescheitert sind diese Versuche hauptsächlich an der in seiner Heimat sprichwörtlich gewordenen Dummheit und übermäßigen Ängstlichkeit des hauptsächlich in der Dämmerung regen Vogels, der sich absolut nicht in fremden Verhältnissen zurechtzufinden versteht. Die schön gefärbten Eier des Steißhuhns glänzen wie poliert, bilden daher eine hervorstechende und demgemäß begehrte Zierde der Sammlungen.

Persönlich habe ich das wie poliertes Mahagoniholz glänzende Fleisch der großen bordeauxroten Lorbeertauben von Teneriffa als das delikateste Federwildbret schätzen gelernt. Sein Wohlgeschmack mag damit zusammenhängen, daß die eichelartigen würzigen Früchte der Persea indica (Madeiralorbeer) und des Laurus canariensis die Hauptnahrung des im dichtesten Walde versteckt lebenden und kultivierte Gegenden ängstlich meidenden Vogels bilden. Gewöhnlich fand ich nur sie in ihrem Magen, außerdem aber auch die jungen Lorbeerblätter, in pfenniggroße, rundliche Stücke zerbissen, ferner ab und zu kleine Gehäuseschnecken. Die stattliche Größe, die mächtig gewölbte Brust, die dunkel weinrote Gefiederfärbung, die hellgelbe Iris und die roten Füße, nicht zuletzt die fabelhafte Scheu und Vorsicht sowie das aparte, einsiedlerische Wesen machen diese herrliche Taube zu einem wahrhaft aristokratischen Vogel. Hinsichtlich ihrer Fortpflanzung scheint sich diese schöne Taube an eine bestimmte Jahreszeit überhaupt nicht zu binden, sondern sie brütet mit Ausnahme der Mauserperiode wahrscheinlich das ganze Jahr hindurch und gleicht dadurch glücklicherweise wieder einigermaßen die Schwachheit ihrer Gelege aus. Sie legt nämlich nur ein einziges Ei in das nach Holztaubenart liederlich zusammengeschichtete Reisignest. Auch mit der Stammmutter all unserer Haustaubenrassen, der in ihrem Äußeren einer Feldtaube ähnelnden Felsentaube, bin ich auf Teneriffa vielfach zusammengetroffen, nachdem ich sie schon vorher in kahlen Felsgegenden Südeuropas, Vorderasiens und Nordafrikas vielfach kennen zu lernen Gelegenheit hatte. In wild zerklüfteten und zerrissenen Gebirgsketten suchte man sie ebensowenig vergeblich, wie in den steilen Felsabstürzen zum Meere. Viel unterhaltendes Leben herrscht in ihren Brutkolonien an schwer zu ersteigenden Felswänden, wo außer unzähligen Tauben auch noch zahlreiche Segler, Turmfalken und Raben brüten. Schwarmweise, aber stets unter Beobachtung der größten Vorsicht, pflegen diese Tauben auf den Feldern einzufallen; sie sollen unter Umständen daselbst auch erheblichen Schaden verursachen. Genußreiche Stunden habe ich auf der Jagd nach Felsentauben verbracht, wenn ich in wildromantischer Felsschlucht in einem aus Farnkräutern hergerichteten Verstecke bei spärlich tropfender Quelle saß, um die zur Tränke kommenden Tauben zu erlauern. Als beliebter Stubenvogel ist bei uns die niedliche Lachtaube sehr bekannt geworden, die wild massenhaft in Afrika und Indien lebt, wo man allenthalben ihr Gurren und Kichern zu hören bekommt. Infolge eines geglückten Einbürgerungsversuches lebt sie übrigens auch zahlreich auf den berühmten Borromeischen Inseln im Lago Maggiore.

Die größte aller Tauben ist die am Körper bläuliche Kronentaube von Neuguinea (Abb. 6), deren Scheitel ein hoher und breiter Fächer schön zerschlissener Federn schmückt; sie ist eine echte Erd- und Lauftaube, die nur zum Übernachten auf Bäume fliegt, tagsüber aber am Boden nach abgefallenen Früchten sucht und in ihrem Benehmen überhaupt viel Hühnerartiges hat, ja sogar das für die Hühner so charakteristische Scharren bei der Nahrungssuche ausübt. von eigenartiger Schönheit zeigt sich die Dolchstichtaube der Philippinen, deren Brust wie nach einem frischen Messerstich purpurner Lebenssaft zu entströmen scheint, so auffallend hebt sich der unvermittelte grellrote Fleck auf ihr von dem sonst lichten Gefieder ab. Noch mehr Bodenvogel als die Kronentaube ist die schon recht selten gewordene Mähnentaube von den Nikobaren und aus dem Malaiischen Archipel, denn sie brütet sogar auf der Erde und sucht auch zur Nachtruhe immer möglichst niedrige Äste auf. Verlängerte grasgrüne Kragenfedern von metallischem Goldglanz gereichen ihr sehr zur Zierde. Als das älteste all der zahlreichen Taubengeschlechter muß die im Aussterben begriffene Zahntaube von Samoa angesehen werden, ein entwicklungsgeschichtlich hochinteressanter Vogel mit drei Paaren sägeförmiger Einschnitte im Unterkiefer. Auffallend ist überhaupt die Beweglichkeit ihres Schnabels, wodurch sie an die Papageien erinnert, so nimmt sie auch nach Papageienart größere Stücke Nahrung zwischen die Zehen und zerkleinert sie nun erst mit dem Schnabel. Ferner trinkt sie nicht, wie sonst die Tauben, in großen Zügen, sondern nach Art anderer Vögel in kleinen Schlücken. Ebenso spricht die auffallend langsame Entwicklung der Zungen für das entwicklungsgeschichtlich hohe Alter dieses merkwürdigen Zwischentyps. Beeren und Früchte bilden die Nahrung. Wie so vielen harmlosen Geschöpfen der paradiesisch glücklichen Südseeinseln, ist auch den Zahntauben die Einführung der europäischen Haustiere zum Verhängnis geworden. Diesmal war die Katze der Missetäter, und der Umstand, daß die Zahntauben mit wahrhaft rührender Hingebung auf ihren Eiern brüten, erleichterte ihr nicht wenig das Vernichtungswerk, das leider in absehbarer Frist ein vollständiges sein wird.

Abb. 6. Kronentaube.

Ungleich furchtbarer noch ist aber die ergreifende Tragödie der nordamerikanischen Wandertaube, von der Audubon einst schreiben konnte, daß unter der Last ihrer Nester die Bäume im Walde brächen. Sie zeigt, wohin das zügellose Eingreifen des »zivilisierten« Menschen ins freie Naturleben führt. Noch 1884 heißt es bei Martin: »Zur Brütezeit ziehen Tausende von Menschen mit Äxten in die Wälder und fällen die dicht mit Nestern besetzten Bäume, deren Bewohner sie töten und einsalzen oder gleich verspeisen. was dieser Verwüstung entging, das fällt zum großen Teile im Herbste, wenn der Wanderzug beginnt, der Vernichtung anheim, die in der rohesten und abscheulichsten weise betrieben wird. Um diese Zeit fahren die Jäger, Fänger und Metzger mit der Eisenbahn den Taubenzügen entgegen, deren Richtung im ganzen Lande durch telegraphische Depeschen bekanntgemacht wird. Die Bauern schlagen die Tauben mit langen Stangen herunter, die Jäger benutzen die Gewehre, die Fänger stellen ihre Netze, in die sie Salz und Schwefel streuen, wenn die Wanderung im vollen Gange ist, folgt ein sonnenverfinsternder Zug dem anderen, und das Getöse des Mordens dauert bis in die tiefe Nacht, wo man Pechfackeln anzündet und mit Schwefel räuchert, wodurch Tausende den Erstickungstod erleiden. Die meisten Schlachtopfer werden am folgenden Morgen zwischen Eis in Fässer gepackt und nach den Städten verschickt, andere werden gerupft und eingesalzen. Zum würdigen Beschluß dieser Metzelei treibt der Mensch noch seine Schweineherden auf den Schauplatz seiner Taten, damit die gefräßigen Vielhufer die verwundeten und zertretenen Tauben auffressen.« Das ist denn doch wahrlich eine allem menschlichen Gefühl hohnsprechende Schlächterei, nur vergleichbar dem in den Prärien ebenso schonungslos geführten Vernichtungskriege gegen die Büffel! Wahrlich, das »freie« Amerika hat sich arg versündigt gegen die Natur und ihre Kinder, und der herrliche Yellowstonepark selbst oder die von Milliardären neuerdings erfreulicherweise immer häufiger gestifteten großen und kleinen Reservationen vermögen diese himmelschreiende Blutschuld nur zum geringsten Teile wieder gutzumachen. Noch 1879 versendete eine einzige Firma 1000 Fässer mit 40 000 Dutzend Wandertauben und lieferte nebstbei noch 20 000 lebende für den »edlen« Sport des Taubenschießens. Und was ist heute die Folge dieser wahnsinnigen Schlächterei? Nicht weniger als 10 000 Dollar wurden im Vorjahre ausgesetzt für die Ruffindung eines einzigen Wandertaubennestes! Man befürchtet nämlich, daß die letzten spärlichen Reste des einst so häufigen Vogels einer ansteckenden Seuche zum Opfer gefallen sind, er also bereits völlig ausgestorben ist. Den ausgesetzten Preis erhält der Finder eines besetzten Wandertaubennestes. In der Nähe eines solchen müssen sich nämlich bei dem ausgeprägt geselligen Charakter des Vogels noch weitere finden, und wenn man nur wenige Paare der Wandertaube wieder ermittelt hat, hofft man es dahin zu bringen, daß sie an Zahl wieder zunehmen, wenn es natürlich auch vollständig ausgeschlossen ist – selbst bei sorgfältigster Schonung – die ungezählten Millionen wieder zu gewinnen, die einst – vorhanden waren.

Manche ursprünglich harmlose Vögel sind auch erst durch das Eindringen der menschlichen Kultur in ihre stillen Wohngebiete zu Schädlingen geworden. Das am meisten typische Beispiel dafür ist der merkwürdige Kea oder Nestorpapagei Neuseelands, wohl der stammesgeschichtlich älteste Vertreter des weitverzweigten Papageiengeschlechts. In der busch- und felsenreichen subalpinen Region der dortigen Gebirge ist der einen rabenartigen Eindruck machende, düster gefärbte und halb nächtlich lebende Vogel zu Hause. Auch der strenge Winter, der dort oben herrscht, kann ihm nur wenig anhaben, denn der Boden ist mit dichtem, undurchdringlichem Gestrüpp bedeckt, stark genug, um wie ein Dach die darauf lastenden Schneemassen zu tragen. Der Kea findet daher in den natürlichen Hallen unter diesem Dache Nahrung und Wärme genug, indem er in geduckt falkenartiger Haltung flink auf dem Erdboden einhertrabt, Die Spitze seiner Zunge hat einen schmalen hornartigen Spatel mit bürstenförmiger Verlängerung aufzuweisen, der ähnlich wirken mag wie die rauhe Zunge einer Katze und wahrscheinlich mit den unglückseligen Raubtierinstinkten des Vogels im innigsten Zusammenhang steht. Ursprünglich war der Kea Allesfresser, aber überwiegend Vegetarier, und zwar besonders Wurzelgräber und Honigschlecker; nur nebenbei wurden auch Kerfe und andere tierische Stoffe verspeist, die für den Kea offenbar nicht ganz entbehrlich sind. Mit der Einführung der Schafzucht in jene Gegenden änderte sich aber das Bild. Wie mag nun der Kea darauf verfallen sein, truppweise die armen Wollträger anzufallen, sie zu töten oder ihnen gar bei lebendigem Leibe Stücke Fleisches herauszufressen? Man hat berichtet, daß eine dort massenhaft vorkommende, sonderbar blühende Pflanze ( Haastia pulvinaria), die in ihrem Aussehen ganz den Rücken eines Wollschafes vortäusche und auch in der Größe entsprechende, dicht geschlossene Polster bilde, die Ursache sei, da der Papagei zwischen ihr Nahrung zu finden gewohnt gewesen sei. Wahrscheinlicher noch erscheint es, daß die Papageien in den Lagern der Goldsucher Überreste geschlachteter Schafe oder in den Ansiedlungen zum Trocknen aufgespannte und nicht völlig von Fett und Fleisch gereinigte Schaffelle fanden und dabei Geschmack an dem so mühelos zu erlangenden Schaffleisch gewannen, zumal sie ja die Gewohnheit haben, an allem möglichen mit ihrem starken Schnabel herumzuknabbern. Das übrige ist dann leicht erklärt, heute verursachen die Keas der Schafzucht einen ganz empfindlichen Schaden, und es sollen ihnen in der subalpinen Region jährlich etwa fünf vom hundert der Schafherden zum Opfer fallen, in manchen Distrikten noch mehr. Kein Wunder, daß unter diesen nicht wegzuleugnenden Umständen die Schafzüchter den Kea mit dem grimmigsten Hasse verfolgen und bald seine völlige Ausrottung bewirkt haben werden, wenn man nicht noch rechtzeitig einige Pärchen in ein möglichst entferntes Schutzgebiet rettet, wo sie keinen Schaden tun können. Neuerdings hat Südafrika ein interessantes Gegenstück zur Keafrage geliefert. Dort ist der Rhinozerosvogel ( Buphaga erythrorhyncha) zu Hause, der seine Lebensaufgabe darin erblickte, die runzelige Panzerhaut der Nashörner von allerlei Ungeziefer zu befreien. Mit der fortschreitenden Abnahme der Rhinozerosse aber und der gleichzeitigen Zunahme der zahmen Pferde und Rinder schien es unserem Vogel geboten, mehr und mehr auf letztere überzusiedeln. Bei seinem vom Nashorn her gewöhnten kräftigen Hacken erwies sich indes die Haut der Haustiere als zu dünn, und so kam er bald auf Blut und Fleisch, das ihm natürlich besser schmeckte als die lederartigen Kerfe, und damit war das Unglück fertig.