|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

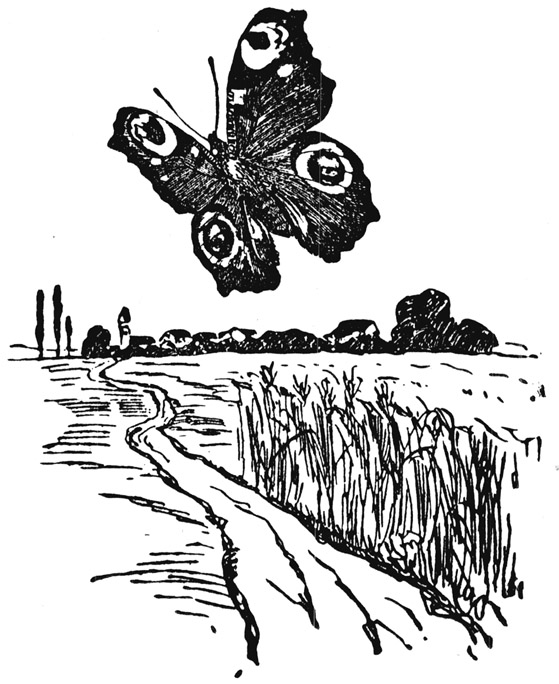

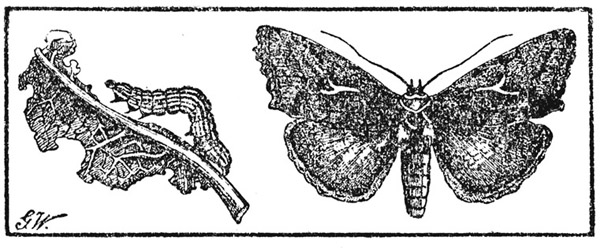

Ehe es der Frühling noch recht ernst meint mit seinem Einzug und die dick geschwollenen Buchenknospen wach küßt zu neuem Leben, wenn's allenthalben sich regt und schwillt und der dampfenden Ackerkrume kräftiger Erdgeruch entsteigt, sendet er schon eine Anzahl lieblicher Vorboten ins Land, die die alte Wundermär der Wiederauferstehung verkündigen sollen. Da proben die Finken wieder ihre taktfesten Strophen, steigen die Lerchen über der grünenden Saat gleich tönenden Raketen in die blaue Luft, singt die kohlschwarze Amsel im Apfelbaum ihr süßes Wonnelied, und auf dem Scheunendache sitzt der Star, pfeift und schnurrt und trommelt nach Herzenslust, schlägt mit den Flügeln den Takt dazu und freut sich auf seine Weise des Lebens. Aber nicht nur die gefiederten Sänger sind uns liebe und willkommene Frühlingsboten, sondern auch im bunten Heer der farbenduftigen Schmetterlinge finden sich solche, freilich stummer Art. Da ist es namentlich der nette Zitronenfalter ( Gonépterix rhámni), der schon an lauen Märztagen als angenehmer Lenzkündiger über den ersten schüchternen Frühlingsblumen gaukelt. Die eigentümliche Gestalt der Flügel und deren schön zitronengelbe Farbe, die beim Weibchen etwas blasser erscheint, machen ihn auf den ersten Blick leicht kenntlich. Die wärmenden Sonnenstrahlen haben aber den schönen Schmetterling, der dort am blühenden Weidenbusch zierlich und doch mit vornehmer Ruhe zwischen summenden Bienen und brummenden Hummeln flattert, nicht etwa frühzeitig aus der starren Puppe hervorgelockt, sondern die meisten Zitronenfalter, die wir im Frühjahr sehen, sind alte Weibchen, die schon im vorangegangenen Spätsommer ausgeschlüpft waren und in Rindenspalten, Baumhöhlungen, Gartenhäusern, Dachkammern und ähnlichen Schlupfwinkeln überwintert hatten. Nun hat die warme Frühlingssonne sie zu kurzem neuem Leben erweckt, und vergnüglich tummeln sich die Falter, deren Flügel auch noch mit je einem hübsch orangeroten Fleck geziert sind, in der noch ziemlich kahlen Landschaft, der sie mit ihrer zarten Farbenpracht in hohem Maße zum Schmuck gereichen. Dem fleißigen Bienenvolke gegenüber erscheinen sie freilich als rechte Bummler und Müßiggänger, denn das einzige, was sie noch zu tun haben, ist die Ablage ihrer Eier, wobei sie den Faulbaum ( Rhamnus frangula) bevorzugen. Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse auch bei dem farbenschönen Tagpfauenauge ( Vanessa jo, Abb. 1), das an einem Frühlingsmorgen plötzlich zu unserer Überraschung an den Fensterscheiben des Wohnzimmers herumflattert und hartnäckig einen Weg zu dem knospenden Lenz sucht, der ihm doch nur den Tod bringt. Oft wandern solche Schmetterlinge dann auf die Zeitungsredaktionen und werden im Lokalblättchen durch Druckerschwärze als »erste Frühlingsboten« verherrlicht, obwohl sie, strenggenommen, gar keine sind. Auch der Distelfalter ( Pyrameis cardui) übernimmt öfters die gleiche Rolle, während im allgemeinen das Überwintern der fertig ausgebildeten Großschmetterlinge selten ist, auch das der Raupen nicht übermäßig häufig vorkommt, sondern die Überwinterung zumeist im Ei- oder Puppenzustande erfolgt.

Die harte Schale der Eier oder der feste Chitinpanzer der Puppen erscheinen ja auch von vornherein viel geeigneter, der Kälte Widerstand zu leisten, als die weichen Raupen oder gar die zarten Falter. Die frei und offen an Mauern, Zäunen und Planken hängenden Puppen vieler Weißlinge gefrieren oft so steif und hart, daß sie nach Marshall klappern, wenn man sie in einem Glase schüttelt. Das schadet aber nichts, denn kommt ihre Zeit, so erscheint doch aus ihnen der Schmetterling. Daß aber auch die Raupen einen tüchtigen Puff vertragen können, beweisen die schönen und sonderbaren Larven verschiedener Gluckenarten, die in halberwachsenem Zustand ebenfalls ganz frei überwintern. Oft drücken sie sich dabei dicht an die Ästchen ihrer Nahrungspflanze, sie mit ihren wuchtigen Füßen und kräftigen Nachschiebern fest umklammernd. So können sie zu steifen Stöckchen zusammenfrieren, die Marshall sogar zerbrechen konnte, aber sie gehen trotz der grimmigsten Kälte nicht zugrunde. Wohl aber ist dies der Fall bei Raupen, die tief in der Erde überwintern, wenn man sie aus ihrer unterirdischen Behausung ins Freie bringt. Ja, Abhärtung tut viel! Viele Raupen fertigen sich zum Überwintern ein festes Schutzgehäuse an oder doch wenigstens ein lockeres Gespinst, das öfters mit Erdkrümelchen durchsetzt ist.

Abb. 1. Tagpfauenauge.

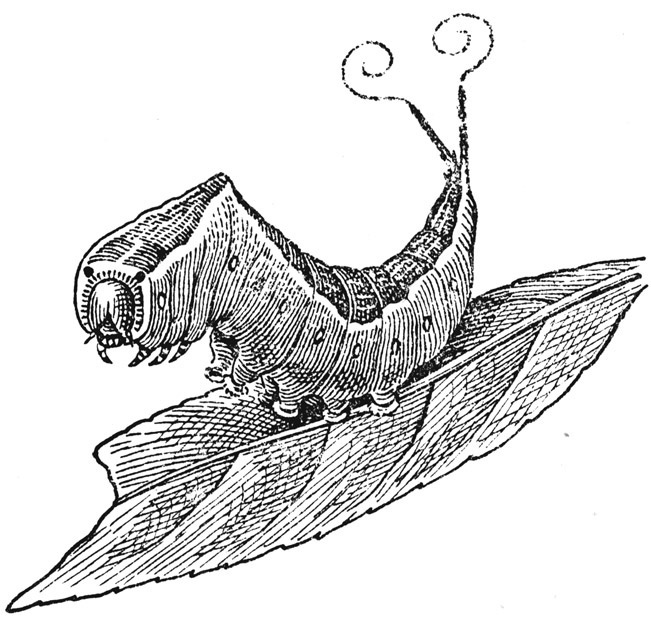

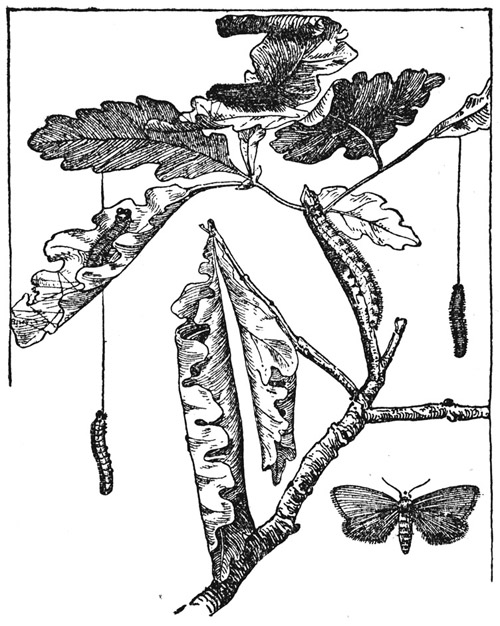

Gewöhnlich liegen überwinternde Raupen ringförmig gekrümmt, das Kopfende über das Hinterende geschlagen und harren in dieser Stellung einer Wiederauferstehung entgegen, bald unter Moos, bald in der Erde, am Fuß von Baumstämmen, in den Rissen der Baumrinde, in allerlei Spalten oder in kleinen Baumhöhlungen, die sie sich zuweilen selbst ausgenagt haben. Die Raupen des Goldafters ( Euproctis chrysorrhoea) und viele andere überstehen die schlimme Jahreszeit in glänzend weißen Seidennestern, die dem Landwirt und Gartenfreund als »Große Raupennester« wohl bekannt sind, und wenn es im zeitigen Frühjahr schon mollig warme Tage gibt, kommen sie daraus hervor, um sich von der Sonne durchwärmen zu lassen und ein wenig an den zarten Baumknospen zu naschen. Zeigt dann der wetterwendische April seine Launen und schickt neue Fröste, so ziehen sie sich alsbald wieder in das warme Gespinst zurück, bis beständigere Witterung eintritt und sie ihr beschauliches Sommerleben beginnen können. Merkwürdige Verhältnisse finden wir beim Brombeerspinner ( Macrothylacia rubi), der als völlig ausgewachsene Raupe überwintert und sich erst im nächsten Frühjahr verpuppt, nachdem die Raupe nur kurze Zeit herumgekrochen ist, ohne irgend etwas zu genießen. Ähnlich treibt es die Raupe einer kleinen Motte, der Malvenmotte ( Gelechia malvella), die aber gar nicht erst ihr unterirdisches Wintergespinst verläßt, sondern es im Frühjahr praktischerweise gleich als Puppenwiege benutzt. Noch merkwürdiger liegen die Verhältnisse bei den Raupen der schönen Blutströpfchen oder Widderchen (Zygänen), die wir im Sommer so häufig auf den Skabiosen der Waldwiesen sehen. Sie verkriechen sich nämlich schon im August, nachdem sie nur 14 Tage gefressen haben, unter Moos oder in die Erde und verschlafen hier den ganzen Rest des Sommers, den Herbst und den Winter, um erst im Frühjahr ihr eigentliches Dasein wieder aufzunehmen. Noch toller treiben es die Räupchen der Spindelbaum-Gespinstmotte ( Hyponomeuta evonymi), die beim Auskriechen im August lediglich die eigene Eischale verzehren, dann aber gleichfalls in einen tiefen Erstarrungsschlaf verfallen, der bis zum nächsten Frühjahr anhält, worauf sie endlich das erste Pflanzengrün zu sich nehmen können, also nach einer Fastenzeit von nicht weniger als 8–9 Monaten. Unwillkürlich drängt sich da die Frage auf, warum Blutströpfchen und Spindelbaum-Gespinstmotte nicht besser zwei Generationen herausgebildet haben, wie andere Schmetterlinge doch auch, oder warum der Brombeerspinner nicht lieber gleich als Puppe überwintert, was beides für die Erhaltung der Art doch sicherlich vorteilhafter wäre. Vielleicht trifft da Marshalls Vermutung das richtige, daß wir es hier mit Formen zu tun haben, deren Ahnen erst nach dem Auftreten einer winterlichen Jahreszeit bei uns einwanderten und die sich noch nicht ganz den neuen Verhältnissen angepaßt haben.

Eigentlich ist es aber auch wunderbar, daß so hinfällige Naturgebilde, wie es die ausgebildeten Schmetterlinge im allgemeinen doch sind, bei der Überwinterung in unserem Klima nicht einfach erfrieren. Dazu muß man wissen, wie sich der Schmetterlingskörper gesteigerter Wärme oder Kälte gegenüber überhaupt verhält. Setzen wir einen Falter für längere Zeit einer bedeutend erhöhten Wärme aus, so wird seine Plasmabewegung rascher, der Stoffwechsel stärker, das Tier selbst viel lebhafter. Wird aber dabei eine gewisse Grenze (das Optimum) überschritten, so tritt bei 38° C Wärmestarre ein, die dauernd wird, wenn die Temperatur 48° erreicht und nach Eckstein bei 50° zum Tode führt. Dadurch erklärt es sich auch, daß die Falter, so große Sonnenfreunde sie sonst auch sind, doch in der grellen Mittagshitze leicht ermatten, ja infolge der durch die Fluganstrengung noch erhöhten Körpertemperatur geradezu ohnmächtig werden. Bringt man dagegen den Falter in eine entsprechend abgekühlte Umgebung, so wird sein Stoffwechsel geringer, die Bewegungen langsamer, das Tier immer träger, und schließlich bilden sich in seinen Säften (meist bei -4½° C) Eiskristalle, die eine Kältestarre herbeiführen. Dieser kritische Punkt führt aber nach den Feststellungen Ecksteins erst dann zum Tode, wenn er mit zwischenliegendem Auftauen wiederholt erreicht wurde, was in den winterlichen Schlupfwinkeln unter natürlichen Verhältnissen nicht oft der Fall sein dürfte. Auch ist der kritische Punkt für die einzelnen Arten verschieden, die Gerinnfähigkeit ihrer Säfte von deren Wassergehalt abhängig, wobei die genannten Tagschmetterlinge wahrscheinlich besonders gut daran sind. Im allgemeinen gilt der Satz, daß das Eiweiß um so früher gerinnt, also um so leichter gefriert, je mehr Wasser es enthält. – Ob die tief unten im Wurzelholz der Bäume hausenden Raupen, wie z. B. die des Weidenbohrers ( Cossus cossus), im Winter in dauernde Erstarrung verfallen oder nicht, konnte noch nicht mit voller Sicherheit festgestellt werden, doch erscheint ersteres wahrscheinlicher. Jedenfalls haben neuerdings Duval und Portier genaue Untersuchungen über die Widerstandsfähigkeit dieser großen nackten Raupen gegen Kälte angestellt und sind dabei zu erstaunlichen Ergebnissen gelangt. Höchst merkwürdig und als eine wunderbare Anpassung an das Fortschreiten der Jahreszeit muß es z. B. erscheinen, wenn gefrorene Holzbohrerraupen im Winter beim Auftauen wieder zum Leben erwachen, im März dagegen eine Abkühlung unter 0° nicht mehr ertragen. Raupen, die man eine Stunde lang in einer Kältemischung von -17° hielt, wurden selbst bei sehr raschem Auftauen, nämlich bei Eintauchen in Wasser von +40° wieder lebensfähig. Kühlte man sie dagegen mit flüssiger Luft nur wenige Minuten auf -190° ab oder durch Schmelzen gefrorenen Chloroforms für 50 Minuten auf -67°, so waren sie durch kein Mittel wieder zum Leben zu erwecken. Bei länger anhaltender Abkühlung ist die tödliche Temperatur auf -21° anzunehmen. Noch bei -20° gefrieren nach Ansicht der französischen Forscher nur die intrazellulären Flüssigkeiten, während der Zellinhalt im Zustande einer unterkühlten Lösung verbleibt und erst bei weiterem Sinken der Temperatur erstarrt, was dann zum Tode der Raupe führt.

Wenn also auch die im Schein der Märzensonne gaukelnden Zitronenfalter und Tagpfauenaugen nicht als echte Lenzesboten im Sinn der wiederkehrenden Zugvögel aufzufassen sind, wenn sie uns auch den Einzug des Lenzes nicht mit schmetternder Stimme und mit seelenvollen Liedern verkündigen, sondern nur durch die Anmut ihrer Bewegung und den berückenden Schmelz ihrer Farben, so erfreuen die Falter doch darum kaum minder das Herz des für Naturschönheit noch empfänglichen Menschen, zu dessen erklärten Lieblingen innerhalb der Kerbtierwelt sie deshalb geworden sind. Lediglich auf ihre Schönheit ist diese Bevorzugung zurückzuführen, denn ihrer Lebensweise nach, der mit sehr spärlichen Ausnahmen eine große Eintönigkeit anhaftet, sind sie eigentlich die langweiligsten Insekten. Weder an Schnelligkeit und Leichtigkeit der Bewegung, noch an Zierlichkeit der Zeichnung und entzückender Farbenpracht werden sie von irgendeiner anderen Ordnung der Kerbtierwelt erreicht, geschweige denn übertroffen, sondern wetteifern nur mit den schmucken Kolibris, den glänzenden Paradiesvögeln, den schimmernden Eidechsen. Unwiderstehlich schier ist der Reiz, den diese buntfarbigen Gaukler und eleganten Lufttänzer auf den Menschen ausüben, und als echtes Raubtier möchte er sie immer nur haschen und wieder haschen. Wie sind wir doch alle als fröhliche Knaben in sorgloser Jugendlust hinter diesen leichtbeschwingten Seglern hergetollt! Nur in Verbindung mit Sonnenschein und Lebenslust, mit süßen Düften und zarten Blumen, können wir uns die Falter denken, und lebenden Blumen gleichen sie selbst. In neckischem Taumelflug gaukeln sie nektartrunken über Wiesen und Auen von Blüte zu Blüte, bald in kokettem Spiel die ganze Pracht ihrer herrlich gefärbten Flügel entfaltend, bald wieder sie neidisch verhüllend. Wie wunderschön, wenn die bunten Füchse und Distelfalter, die schönen Admirale und Tagpfauenaugen, die farbenduftigen Bläulinge und unzählige andere über einer im vollsten Blütenschmuck prangenden Wiese sich tummeln oder wenn die stolzen Segel- und Schillerfalter hoch in der Luft die Waldwege entlang fliegen, oder wenn Schwärmer und Taubenschwänzchen ( Macroglossa stellatum) blitzschnellen Fluges plötzlich an unserem blumenbesetzten Fensterbrett erscheinen und mit dem langen Rollrüssel den süßen Nektar schlürfen, um dann mit einem Husch spurlos wieder zu verschwinden. »Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust«, so könnte der Schmetterling – wenn er eine Stimme hätte – mit größerer Berechtigung singen als der Student unseres harten Zeitalters. Ist das Falterleben doch eigentlich nur ein ununterbrochener Genuß, ein seliges Taumeln von der Liebe zum Blumenbecher, ein selbstvergessenes Sichschenken und ein genäschiges Flattern von Blüte zu Blüte. Keine Sorge scheint dieses lose Falterleben zu bedrücken, kein Kummer es zu beschweren. Es scheint freilich nur so, denn nichts Irdisches ist vollkommen. Viele Schmetterlinge verschmähen sogar jede Nahrungsaufnahme und verzichten selbst auf das Nektarsaugen. Ihre Mundwerkzeuge sind verkümmert, bei allen die Verdauungsorgane zugunsten der Geschlechtsorgane vollständig in den Hintergrund gedrängt. Wahrlich, es sind poetische Geschöpfe, befreit von vielen häßlichen Lasten des gewöhnlichen Erdenlebens. Dazu kommt dann noch der märchenhafte Wechsel und Wandel im Erdenwallen dieser Geschöpfe, der auch den Stumpfsinnigsten packen und interessieren muß. Das winzige Insektenei, die große, häßliche, gefräßige Raupe, die im Scheintod ruhende Puppe, der leichtfertig durch die Lüfte tändelnde Schmetterling – und dies alles doch ein und dasselbe Wesen –, kann man sich wohl seltsamere Gegensätze denken? Lustig ist das Falterleben wohl, aber auch kurz, denn es zählt meist nur nach Tagen oder Wochen, bisweilen nur nach Stunden, selten nach Monaten, und die wenigen überwinternden Schmetterlinge, die ja aber den größten Teil ihres Daseins verschlafen, sind eben deshalb auch die langlebigsten. Mit dem angenehmen Geschäfte der Fortpflanzung ist ja die einzige Aufgabe des Falterlebens erschöpft, und wen die Götter liebhaben, den lassen sie früh sterben. Die meisten Schmetterlinge leben als Raupen, viele auch als Puppen ungleich länger denn als Falter, und namentlich wenn sie im Larvenzustande von einer so wenig nahrhaften Kost wie Holzmehl leben müssen, wie z. B. der Weidenbohrer, brauchen sie sogar jahrelang, bis sie alle die Stoffe herangebildet haben, die zur Erzeugung des beschwingten Falters nötig sind.

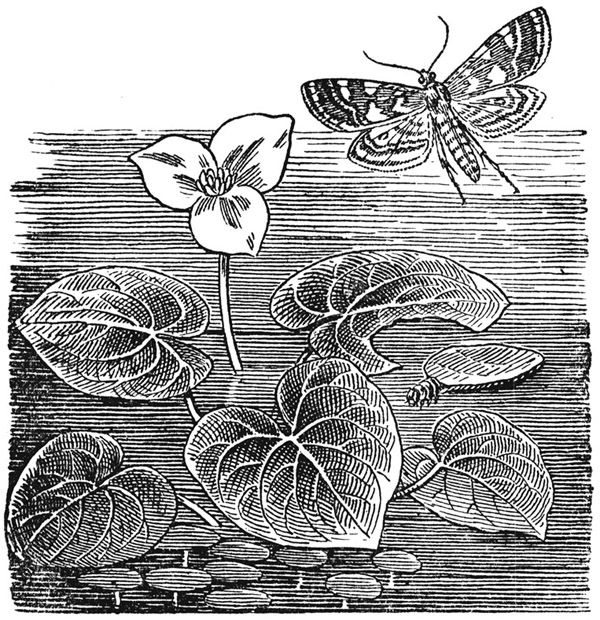

Die Hauptbedeutung der Schmetterlinge für uns Menschen liegt also zunächst einmal auf ästhetischem Gebiet und sie ist hier wahrlich nicht gering anzuschlagen, zumal uns wirtschaftlich kein einziger Falter an sich schädigt oder auch nur lästig wird, denn der Totenkopf ( Acheróntia átropos) ist doch viel zu selten, als daß seine gelegentliche Honignäscherei irgendwie ins Gewicht fallen könnte, obschon er als einer der gierigsten Schmetterlinge bei einer einzigen Mahlzeit gut einen halben Teelöffel des süßen Honigseims sich einpumpt, wenn es ihm gelungen ist, bei einbrechender Dunkelheit in die Bienenkörbe einzudringen. Gewöhnlich aber stillen die Schmetterlinge ihr bescheidenes Nahrungsbedürfnis unmittelbar an den Blüten, wo sie mit dem lang ausgestreckten zarten Rüssel, der sonst spiralig eingerollt getragen wird und in der Hauptsache aus den Leisten der Mittelkiefer besteht, die süße Nährflüssigkeit einsaugen. Je mehr sie davon zu sich nehmen, desto langlebiger pflegen sie zu sein, während die Falter mit verkümmerten Mundteilen die kurzlebigsten sind, da ja ihre verbrauchten Lebensstoffe nicht wieder ersetzt werden können. Es gibt aber auch Schmetterlinge, die etwas kräftigere Kost bevorzugen, so die Angehörigen der zu den niedersten Schmetterlingen gehörenden Gattung Micropteryx , kleine Dinger mit metallglänzenden Flügeln, die sich im Frühjahr an den Sumpfdotterblumen zu schaffen machen und hier mit ihren gut entwickelten beißenden Kiefern behaglich die Blütenpollen zerkauen, da ihnen ein Saugapparat noch vollständig fehlt. Andere vermögen wenigstens mit scharfer Rüsselspitze saftreiches Blütengewebe oder gar zartes Fruchtfleisch (lieber ist's ihnen freilich, wenn hier die Wespen schon vorgearbeitet haben) anzustechen und so ihren Speisezettel etwas zu erweitern. Meist aber ist der Rüssel zart und weich, also geeignet zur Umgehung der etwa im Blüteninneren vorhandenen Hindernisse. Am vollendetsten ist er ausgebildet bei den Schwärmern, die auch den am tiefsten verborgenen Nektar erreichen können, und demnächst bei gewissen Eulen, wie z. B. bei der Gammaeule. Seine Länge ist sehr verschieden, bei den Spinnern nach Hesse-Doflein nur 1–4, bei den Spannern 4–12, bei den Eulchen 7–19, bei den Tagfaltern 5 bis 28 mm, bei den einheimischen Schwärmern aber 3–8, bei ausländischen sogar bis zu 25 cm. Um noch einige der bekanntesten Tagfalter zu nennen, so beträgt die Rüssellänge beim Bläuling 7–8, beim Apollo 12–13, beim Distelfalter 13–15, beim Kohlweißling 16, beim Schwalbenschwanz 18–20 mm. Schon aus diesen sehr verschiedenen Rüssellängen läßt sich mutmaßen, daß nicht jeder Schmetterling geeignet ist, an jeder beliebigen Blüte zu saugen, sondern daß vielmehr die einzelnen Arten auf ganz bestimmte Blüten angewiesen sein werden; weiter, daß sie dabei nach Art anderer Insekten eine Vermittlerrolle bei der Bestäubung spielen werden. Beides trifft in der Tat zu, und zwar gilt es in ganz besonders hohem Maße für die mit einem gewaltig langen Rüssel ausgerüsteten Schwärmer und für große, röhrenförmige Blüten, wie wir sie namentlich in den Tropen (Orchideen) und in den Hochgebirgen finden. Sind solche Blüten doch oft für andere Kerbtiere überhaupt kaum zugänglich, vielmehr ganz der Tätigkeit der Schmetterlinge angepaßt. Deren Rüssellänge entspricht genau der Röhrenlänge der Blüten, und so manches tropische Blumenwunder wäre ohne den zugehörigen Schmetterling überhaupt nicht lebensfähig. Von dem Vorhandensein der einen kann man geradezu auf die notwendige Gegenwart des anderen schließen. Als z. B. in Madagaskar eine Orchidee mit 29 cm langem Honigsporn entdeckt wurde, kannte man noch keinen zugehörigen Schmetterling mit gleicher Rüssellänge, aber neuerdings ist er aufgefunden worden. Auch in der einheimischen Natur fehlt es nicht an entsprechenden Beispielen; wo z. B. die große Zaunwinde ihre duftenden weißen Blütenkelche entfaltet, wird auch der Windenschwärmer nicht leicht fehlen, während der Totenkopf mit Vorliebe die Bestäubung der Tabakpflanzen besorgt. Namentlich viele Nachtfalter, aber auch die am Tage fliegenden Gammaeulen und Taubenschwänzchen, entwickeln beim Blumenbesuch eine Rastlosigkeit und Emsigkeit, die der der Bienen und Hummeln wenig nachsteht. So beobachtete Herm. Müller, daß ein Taubenschwänzchen in nicht ganz 7 Minuten 194 Veilchenblüten besuchte. Die Blüten selbst sind vielfach auf das Anlocken der willkommenen Gäste eingerichtet, und ein weithin wahrnehmbarer Wirtshausschild ist ausgehängt. Die hauptsächlich von Tagfaltern besuchten Blumen sind meist durch lebhafte Farben ausgezeichnet, besonders rot, haben auch geeignete Anflugplätze, da diese Schmetterlinge im Sitzen saugen, und deutliche Wegweiser zum Honigschank. Die Schwärmer dagegen umfliegen die Blüten mit ausgestrecktem Rüssel, brauchen deshalb als gute Dauerflieger keinen Sitzplatz, ja es verschlägt ihnen nichts, wenn die Blütenöffnung sogar nach unten gerichtet ist. Solche Blumen sind von blasser, meist weißlicher, nachts weithin leuchtender Farbe und hauchen dazu einen besonders starken und würzigen Duft aus, der diese sehr geruchsempfindlichen und anscheinend auf ganz besondere Gerüche scharf eingestellten Falter schon aus großer Ferne anlockt. Die Vermittlung der Bestäubung gewisser Pflanzen ist also die praktische Aufgabe, die die fertig ausgebildeten Schmetterlinge im großen Haushalt der Natur zu erfüllen haben.

Außer an Blumenhonig saugen viele Schmetterlinge auch noch an anderen Flüssigkeiten, so an beschädigten Früchten oder an Honig ausschwitzenden Gräsern, und die großen Insektenkneipen, die durch ausfließende Baumsäfte dargestellt werden, sind auch von dem bunten Heer der Schmetterlinge gern und fleißig besucht. Besonders scheinen die kleinen Eulchen vom Alkoholteufel besessen zu sein und machen sich deshalb mit Vorliebe über Bierreste her. Auch Blut oder menschlicher Schweiß üben auf manche Schmetterlinge eine große Anziehungskraft aus. Ja, einige der allerschönsten huldigen nach unseren Begriffen ganz abscheulichen Geschmacksverirrungen, so die herrlichen Schillerfalter ( Apatura) und Eisvögel ( Limenitis). Da hat eine brave Kuh in schleppfüßigem Vorüberwandeln auf stillem Waldwege einen deutlichen Beweis ihrer Gegenwart zurückgelassen, und schon erscheint hoch in der Luft ein großer Schmetterling aus der Gruppe der Hochflieger, die von den Engländern als high flyer oder auch als emperor of the woods (Kaiser der Wälder) bezeichnet werden und in den Tropen, namentlich aber in Brasilien, die Mehrzahl der Tagschmetterlinge bilden. Zuerst schwebte er im Zank mit einem Nebenbuhler so hoch, daß wir ihn kaum mit dem Auge zu folgen vermochten, aber nun ist er nach Vertreibung des Gegners auf 6 Meter heruntergekommen und zieht mit vornehmer Bedachtsamkeit unter langsamen Flügelschlägen seine luftige Straße. Da steigt ihm der aufwärts dampfende Duft des grünen Kuh-Andenkens in die empfindliche Fühlernase, und sofort hält er inne, wendet sich einigemal wie suchend hin und her, kommt dann mit pendelnden Bewegungen in zögernden Spiralen herab und läßt sich schließlich mit ausgebreiteten Flügeln bei dem hoffnungsvoll grünen Frühstück nieder. Bald ist der sonst so scheue Falter derart in seine wenig appetitliche Beschäftigung vertieft, daß wir ihn aus nächster Nähe betrachten und mühelos als Eisvogel ( Limenitis populi) feststellen können, und zwar als ein Männchen mit reichlich 8 cm Flügelspannung, denn die viel selteneren Weibchen fliegen fast gar nicht, obschon sie ebenso große Flügel haben, sondern halten sich nur in den Wipfeln der Futterbäume auf, in denen ihre Raupen leben, so daß der Sammler sie fast nur durch Zucht erhalten kann. – Die Schmetterlinge haben ein sehr starkes Trinkbedürfnis, und das Wasser wird so rasch wieder abgelassen, daß es geradezu den Eindruck macht, als wollten sie sich lediglich den Darm durchspülen. Oft kann man an kleinen Wasserlachen und Pfützen auf Waldwegen und Wiesen förmliche Ansammlungen der schönsten Schmetterlinge beobachten, darunter auch die scheuesten und flüchtigsten Arten. Immer wieder umstrickt uns dieser Anblick mit neuen Reizen und macht es uns verständlich, daß die Schmetterlinge zu ausgesprochenen Lieblingen des natursinnigen Volkes werden konnten.

Deshalb ist es eigentlich zu verwundern, daß die Falter in den Märchen und Sagen der Völker, in der Kunst und Dichtung, im Aberglauben und in der Symbolik keine größere Rolle spielen. Wohl ist auch der Falter gleich dem Zugvogel vielfach als holder Frühlingsbote lieb und willkommen, wohl legt die märchenhafte Tatsache seiner wunderbaren Verwandlung aus Raupe und Puppe es nahe, ihn als Sinnbild der Unsterblichkeit zu betrachten, weshalb man ihn heute noch bisweilen auf christlichen Grabsteinen abgebildet findet als ein tiefsinniges Symbol der Unvergänglichkeit und der Wiederauferstehung. Wie der Schmetterling aus der zurückbleibenden Puppenhülle frei zum Himmel sich emporschwingt, so auch die befreite Seele aus dem verwesenden Körper. Doch ist dieses Unsterblichkeitssymbol schon älter, denn es findet sich bereits im klassischen Altertum. In dem lieblichen Märchen von Amor und Psyche erscheint die holdselige Jungfrau mit Schmetterlingsflügeln geschmückt. Oder man glaubte geradezu, daß die den Körper verlassende Seele sich in einen Schmetterling verwandle, der deshalb ein heiliges und unverletzliches Tier darstelle. Das finstere Mittelalter wußte dagegen in den schönen Faltern nach seiner Weise nichts Besseres zu sehen als Hexen, die in dieser Verhüllung ihrer Hauptbeschäftigung, nämlich dem Verderben der Milch- und Buttervorräte, nachgehen sollten. Der Name Schmetterling hängt ja auch wohl mit »Schmetten« zusammen, was soviel wie Milchrahm bedeutet, und in Ostpreußen heißen die Schmetterlinge heute noch vielfach Schmantlecker, im Englischen Butterfly. Eine bekannte Schmetterlingsart wird auch bei uns allgemein als Buttervogel bezeichnet. Anderswo gibt man nach Knortz dem Alpdrücken Faltergestalt, und in der Schweiz heißt nicht nur das Alpdrücken, sondern auch der Nachtschmetterling »Toggeli«, d. i. Drückerlein. In Böhmen herrscht der Aberglauben, daß der, der im Frühjahr zuerst einen weißen Schmetterling sieht, ehe er einen andersfarbigen erblickt, das ganze Jahr hindurch Glück in Geldsachen haben wird. Kommt ihm dagegen als erster ein roter Schmetterling zu Gesicht, so bedeutet das Augenschmerzen. Der weise Buddha predigte seinen Anhängern: Esset, trinket und befriediget eure Lebensbedürfnisse wie der Schmetterling, der nur an den Blumen nascht, aber weder ihren Duft raubt, noch ihr Gewebe zerstört. Gewiß eine schöne Regel. Die gefällige Form und die reizende Zeichnung der Schmetterlingsflügel ist vielfach auch kunstgewerblich verwertet worden.

Der ästhetische Wert des Schmetterlings beruht also vor allem auf der Anmut seiner Bewegung und auf der Schönheit seiner Farben und Zeichnungen. Der leichtbeschwingte Flug erhebt ihn himmelweit über die schwerfällige, streng an die Erdscholle gebundene Raupe. Die Art der Flügelbewegung selbst ist höchst verschieden, wovon uns schon ein einziger Spaziergang zu überzeugen vermag. Da sehen wir den stolzen Schwalbenschwanz ziemliche Strecken in ruhigem Gleitfluge zurücklegen, sehen das rasche und lebhafte Geflatter der Distelfalter, das lustige Gegaukel der Füchse, das zielbewußte Streben der Kohlweißlinge, bewundern die elegante Ruhe der Perlmutterfalter, das stoßweise Einherschießen der Scheckenfalter, das pfeilgeschwinde Dahinsausen der Schwärmer, das turmfalkenartige Rütteln der Widderchen und den blitzschnellen Zickzackflug des Nagelflecks, dem das Auge kaum zu folgen vermag. Treffend bezeichnet Eckstein die Tagfalter und Spanner als Schwingflieger, die Spinner und Schwärmer als Ruderflieger, die Blutströpfchen oder Widderchen als Schwirrflieger. Oft geht auch die eine Flugart in die andere über, oder sie artet aus in ein wackelndes Hüpfen und ein unruhiges Schaukeln. Die Eulen fliegen trotz ihres schweren Körpers meist rasch, die Mehrzahl der Spinner dagegen recht unbehilflich, die zarten Bläulinge mit häufigen Flügelschlägen dicht über dem Boden, bald langsam und träge, bald schnell und leicht, bald mit erstaunlicher Ausdauer, die einen weit, die anderen immer über demselben Platz. Bei Gefahr wird der Flug beschleunigt, falls der Schmetterling es nicht vorzieht, sich zu verkriechen oder totzustellen oder sein Heil den Gehwerkzeugen anzuvertrauen. Immer aber ist der Flug völlig geräuschlos, höchstens daß sich bei manchen Schwärmern ein leiser Flugton wahrnehmen läßt. Die lebhafteren Männchen fliegen in der Regel mehr und besser als die dickleibigeren, durch ihren Eiervorrat beschwerten Weibchen. Die Kraftleistung der Flügelschläge ist im Verhältnis zur Körpergröße recht bedeutend, ihre Zahl erstaunlich groß, nimmt aber nach Eckstein ab mit der Größe der Flügelflächen. Ein Kohlweißling macht nach Hesse-Doflein neun Flügelschläge in der Sekunde, wobei die Flügelspitze die Form einer acht beschreibt, ein Taubenschwänzchen aber deren schon 72, während es allerdings die Stubenfliege sogar auf 330 bringt. Beim Abendpfauenauge hat man ermittelt, daß es 6 m in der Sekunde zurückzulegen vermag; die Tagfalter viel weniger, die Schwärmer aber noch mehr. Geht ein Tagschmetterling aus dem Fluge in die Ruhestellung über, so klappt er seine großen Schwingen nach oben derart zusammen, daß ihre Oberflächen aufeinander zu liegen kommen. Dadurch werden mit einem Schlage die leuchtenden Schmuckfarben der Oberseite verdeckt, und die mild vermalten, für das Auge verschwimmenden Farbentöne der Unterseite gelangen zur Geltung, was natürlich eine schwerere Sichtbarkeit und damit einen erhöhten Schutz des ruhenden Tieres bewirkt. Andere, wie die Federmotten und ein Teil der Spanner, bei denen Ober- und Unterseite in der Färbung nicht sehr verschieden sind, also der Faktor besseren Schutzes kaum in Betracht kommt, strecken im Schlafe beide Flügelpaare seitwärts gerade aus in derselben Haltung, wie die in der Sammlung aufgespießten Schmetterlinge. Die Schwärmer, Spinner und Eulen dagegen schieben die Schutzfärbung aufweisenden Vorderflügel nach hinten und bedecken damit die Hinterflügel, die ja z. B. bei den Ordensbändern prachtvolle Schreckfarben zeigen. Dies geschieht bei manchen in wagrechter Stellung, bei anderen aber derart, daß die Flügel miteinander ein schräges Dach bilden.

Die vielgepriesene Schönheit der Schmetterlinge wird in erster Linie bedingt oder eigentlich ganz allein geschaffen durch Form und Farbe der verhältnismäßig großen Flügel, denn ein flügelloser Schmetterling darf auf den Schönheitspreis ebensowenig Anspruch machen wie seine Raupe, ja er würde dieser oft genug nachstehen, weil ihm ihre schönen Farben und Zeichnungen am eigenen Leibe fehlen. Aber schon die oft schön gezackte und kühn geschwungene Form der Flügel besticht. Wie vornehm wirkt z. B. der Flügelschnitt bei den Eckflüglern, zu denen zwar nicht unsere buntesten, wohl aber unsere vielleicht schönsten Tagfalter gehören, wie das prächtige Tagpfauenauge und der edle Admiral, auch der herrliche Trauermantel, bei dem das Tiefbraun der Oberseite so wundervoll harmonisch stimmt zu dem Strohgelb des Randes und dem herrlichen Blau der Flecken. Und wie köstlich sind vollends die gezackten und gespornten Flügel der Segler, die der alte Linné nicht umsonst als Equites-Ritter bezeichnete und sie in zwei Gruppen teilte, deren eine die Namen trojanischer, deren andere die Namen griechischer Helden getreu nach der Ilias erhielt. Bei uns in Mitteleuropa haben wir nur zwei solcher Ritter aus dem Heere der Achiver, und ihnen verlieh Linné die Namen der beiden einzigen Vertreter der Wissenschaft, die bei Homer vorkommen, nämlich der beiden bescheidenen griechischen Militärärzte, und taufte den Schwalbenschwanz Machaon, den Segelfalter Podalirius. Gewiß eine Spielerei, aber wenigstens eine geschmackvolle, und solche Benennung gen klingen sicherlich schöner als die scheußlichen Doppel- und Dreifachnamen wie Coccothraustes, coccothraustes, coccothraustes oder so geschmacklose Dediktationsnamen wie Rhinoceros schleiermacheri, die unwillkürlich die Lachmuskeln in Bewegung setzen. Unter den tropischen Vertretern der Ritter finden wir die farbenprächtigsten und stattlichsten Falter. Als größter aller Schmetterlinge gilt aber eine in Brasilien lebende Eule, Thysania agrippina, und die größte Flügelfläche hat der Atlasspinner aufzuweisen. Aus unserer einheimischen Falterwelt hat der Totenkopf die größte Spannweite, das Nachtpfauenauge aber mit 46 qcm die größte Flügelfläche. Um auch gleich die Zwerge zu nennen, so gibt es Mottenspinner, die nur wenige Millimeter klaftern. Die Größe der Flügelfläche ist bei Schmetterlingen im Verhältnis zur Körpermasse sehr bedeutend. So kommen beim Ligusterschwärmer nach Eckstein auf 1 g Körpergewicht 1000 qmm Flügelfläche, dagegen vergleichsweise beim Seeadler nur 160, bei der Schwalbe 675 qmm Flügelfläche.

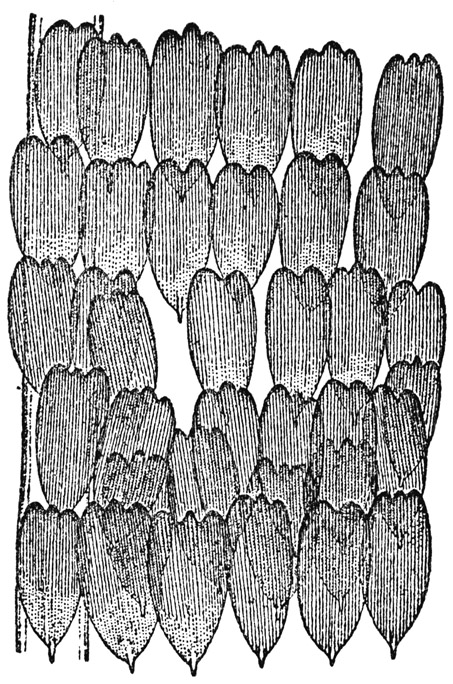

Der wissenschaftliche Name Lepidoptera heißt zu deutsch »Schuppenflügler«, denn die Bedeckung der an und für sich glashellen Flügel, der feine, abwischbare »Staub«, der auf ihnen lagert, besteht aus Schuppen, wie wir schon bei schwacher Vergrößerung durchs Mikroskop deutlich erkennen können. Dann sehen wir, wie die ganze Flügelfläche dicht mit höchst zierlichen Schuppen und Schildchen bedeckt ist, die mit kurzen dünnen Stielen reihenweise in die Flügelhaut eingepflanzt sind und sich gegenseitig dachziegelförmig decken (Abb. 2). Obwohl die Bekleidung eines Falterflügels aus Myriaden solcher Gebilde besteht, wird er dadurch doch kaum belastet, denn alle diese Schuppen sind hohl und mit Luft angefüllt, wodurch sich das auffallend geringe Gewicht der Schmetterlinge erklärt. Bald ist die Anordnung der Schuppen von strengster Regelmäßigkeit wie bei den Bläulingen, bald geht es etwas wirr durcheinander wie bei den Weißlingen. Jede Schuppe läuft in ein stiftförmiges Stielchen aus, das in einer köcherförmigen Vertiefung der Oberhaut, dem sog. Schuppenbalg, steckt. Der Hohlraum eines solchen Schuppenbalges wird nach Schönichen durch einen nach innen vorspringenden Ring in der Mitte verengert (Abb. 3 b), wodurch die Festigkeit der Einfügung für das Schuppenstielchen erheblich verstärkt wird. Während am Flügelrande mehr haarförmige Schuppen stehen, verschmälern sich die übrigen Schuppen nur am Grunde und sind ganzrandig, oder sie sind unten beiderseits vom Stielchen ausgerandet. Eine solche Ausrandung nennt man sinus. Die erstere Form findet sich nach den Untersuchungen Schneiders hauptsächlich bei Abend- und Nacht-, die zweite namentlich bei Tagschmetterlingen, weshalb er auch von Heterocerenschuppen und von Rhopalocerenschuppen spricht. Die Schuppen der Flügelunterseite sind bei den Tagschmetterlingen größer als die der Oberseite und gleichen in dieser Beziehung denen der Nachtschmetterlinge, woraus hervorgeht, daß die größeren Schuppen die matten Färbungstöne bedingen, die kleineren dagegen die hellen und lebhaften. Auch Tagschmetterlinge mit düster gefärbter Oberseite haben deshalb größere Schuppenformen. Wenn zwei benachbarte Schuppen sich nicht dachziegelförmig decken, sondern sich mit den Rändern berühren, liegt noch eine dritte, nahezu unsichtbare Schuppe darunter. Diese Schuppen sind die ausschließlichen Träger der schönen Farben und des herrlichen Glanzes der Schmetterlingsflügel, und zwar verdanken namentlich die gelben, roten und braunen Töne ihre Entstehung ausschließlich dem Vorhandensein bestimmter Farbentöne oder Pigmente in den Schuppen. Den prächtigen Schiller- und irisierenden Regenbogenfarben dagegen liegt kein bestimmter Farbstoff zugrunde, sondern die physikalische Beschaffenheit der Haut und der Schuppen ruft diese rein optischen Farben hervor. Der blaue Glanz der Schillerfalter z. B. entsteht lediglich durch besondere Lichtbrechungsverhältnisse, häufig ist die Oberfläche der Schuppen fein gerieft, und dadurch wird das Licht reflektiert, auch eingeschlossene Luftschichten spielen eine Rolle.

Abb. 2. Flügelschuppen.

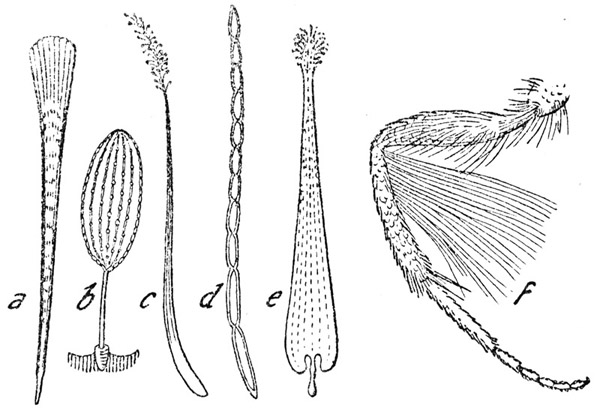

Betrachtet man den Flügel eines männlichen Bläulings unter dem Mikroskop genauer, so erblickt man zwischen den regelmäßig gelagerten Dachziegelschuppen auch noch andere von abweichender Form zerstreut, und dasselbe ist der Fall auf der ganzen Flügelfläche des Rübenweißlings, nur daß hier diese Schuppen in einen haarartigen Schopf ausstrahlen und deshalb Federbuschschuppen genannt werden. Alles dies sind Duftschuppen, und wir finden sie auch noch bei zahllosen anderen Schmetterlingsarten. In der Form sehr verschieden (Abb. 3 a–e), haben sie doch alle die gleiche Aufgabe, nämlich die Erzeugung und Ausströmung feiner Gerüche, die im Geschlechtsleben dieser Tiere eine große Rolle spielen. Die Tagfalter zwar erkennen sich in erster Linie an der Farbe und der Artgeruch tritt wohl hinter dieser zurück, aber anders liegen die Verhältnisse bei den Nachtschmetterlingen, die in der Finsternis fliegen und an sich schon düstere Farben haben. Diese sind zur gegenseitigen Auffindung ganz auf ihr großartig, wenn auch einseitig entwickeltes Geruchsvermögen angewiesen. Die bald schwert-, bald löffel-, bald spatel-, bald rakettförmigen Duftschuppen sitzen oft in besonders starken Schuppenbälgen so fest, daß man sie selbst mit der feinsten Pinzette kaum herausziehen kann, weil sie dabei gewöhnlich in der Mitte abbrechen; in anderen Fällen als ein mehlartiger Staub (äußerlich gesehen) auch wieder so lose, daß sie schon durch die leiseste Berührung abgewischt werden. Dabei verrät sie auch der dann besonders heftig ausströmende Geruch. Reiben wir z. B. den Flügel eines Rübenweißlings zwischen den Fingern, so ist ein deutlicher Geruch nach Melissengeist wahrzunehmen. Häufig sind sowohl auf den Duftschuppen selbst wie auf ihren langen Stielchen winzige Punkte zu erkennen, die zu regelmäßigen Längsreihen angeordnet sind und bei stärkerer Vergrößerung als Säulchen sich entpuppen. Sie haben einerseits den Zweck, die Festigkeit der Wände zu verstärken, und tragen andererseits zur Vergrößerung der Oberfläche bei, wodurch sie die Verdunstung des Sekrets begünstigen, von ähnlicher Wirkung mögen die Ringe an den Mulden der löffelförmigen Bläulingsschuppen sein, die geradezu Verdunstungsschalen darstellen. Am Grunde der Schuppen befinden sich große, mehrkörnige, rundliche oder ovale Drüsenzellen, die den Duftstoff, wohl ein ätherisches Öl, absondern und zur Verdunstung in die Duftschuppen austreten lassen. Meist sind diese Gerüche auch für uns Menschen, die wir freilich viele von ihnen mit unserem stumpfen Geruchsvermögen überhaupt nicht wahrzunehmen vermögen, durchaus nicht unangenehm. So duftet z. B. Hepialus (Wurzelbohrer) aromatisch nach Erdbeeren, der südamerikanische Dicenna nach Vanille, manche unserer Schwärmer nach Moschus oder Bisam, Tagfalter nach Fenchel, der Totenkopf nach Mohrrübe, während etwa der Fledermausgeruch von Thecla (Zipfelfalter) uns schon weniger behagen will. Schon Linné wußte von dem Duften gewisser Schmetterlinge und gab deshalb einer Art den Namen odora. Die Duftschuppen selbst wurden zuerst durch von de Ger 1776 beschrieben, ohne daß er aber über ihre Funktionen Auskunft geben konnte, und Franz Bailef, der 1825 die Duftschuppen der Weißlinge entdeckte, hielt sie sogar für Mißbildungen. Deschamps bildete sie 1875 erstmals ab und beschrieb auch die Duftschuppen der Bläulinge, erkannte sie sogar als sekundäre Geschlechtscharaktere, schrieb ihnen aber fälschlich Atmungsfunktionen zu, und in denselben Irrtum verfiel 30 Jahre später auch der Engländer Watson, der namentlich tropische Tagfalter untersuchte. Erst Fritz Müller, der uns mit einer großen Anzahl von Duftorganen südamerikanischer Schmetterlinge bekannt machte, verdanken wir den Nachweis, daß diesen Organen ein bestimmter Duft entströmt, und danach war dann ihr Zweck leicht festzustellen.

Abb. 3. a–e Duftschuppen. f Duftpinsel.

Entweder sind nun die Duftschuppen über den ganzen Oberflügel zerstreut wie bei den Weißlingen, wo sie von länglicher Gestalt, am Grunde nierenförmig eingebuchtet, mit sehr zarten Stielchen und am Ende mit Haarbüscheln versehen sind, und bei den Bläulingen, wo sie als spatelförmige Gebilde zwischen den Dachziegelschuppen herausragen, oder sie sind an bestimmten Stellen in dicker Anhäufung zu Duftflecken konzentriert. Solche Duftflecken stehen gern an oder auf den Flügeladern oder an den Flügelrändern. Sie haben ein mehliges Aussehen und die sie zusammensetzenden Duftschuppen zeichnen sich durch aufrechtere Haltung, dickere Wände und eine länglich-elliptische Form aus. Auch hier befindet sich am Grunde jeder Schuppe die mehrkernige Drüsenzelle, deren Sekret durch ein äußerst zartes, schwammartiges Gewebe weiter geleitet wird und schließlich durch die Poren auf der Schuppenoberfläche austritt. Nach den Feststellungen Illigs durchsetzen ungefähr 2000 solcher Poren von 0,0015 mm Durchmesser in regelrechten Längsreihen die Duftschuppen, wodurch deren Verdunstungsfläche stark verzögert und die augenblickliche Wirkung des Sekrets wesentlich erhöht wird. Ein zusammenhängender Tropfen würde zwar sparsamer verbraucht werden, aber infolge seiner verhältnismäßig geringen Oberfläche im entscheidenden Augenblick auch von viel schwächerer Wirkung sein. Ein tropfenweises Austreten wird deshalb vermieden, und das ätherische Öl durch besondere Vorrichtungen gezwungen, seinen Weg durch die 2000 Poren zu nehmen wie durch den feinen Zerstäuber einer Gießkanne. Illig stellte bei einer Euplooa -Art weiter fest, daß dieser Schmetterling seine Duftorgane gewöhnlich nach Möglichkeit von der äußeren Luft abschließt, indem er Vor- und Hinterflügel gegeneinander drückt, und erst im Augenblick der Erregung durch Auseinanderhalten der Flügel den lockenden Duft entweichen läßt. Überhaupt läßt sich deutlich erkennen, daß der Falter mit seinen kostbaren Duftstoffen haushälterisch umgeht und bestrebt ist, sie für die richtige Stunde aufzusparen. Wir finden deshalb auch allerlei Vorrichtungen, die zum Schutze der Duftflecke dienen und geeignet sind, ein unzeitiges und voreiliges Ausströmen der Riechstoffe zu verhindern. Liegen die Duftflecken am Flügelrande, so ist dieser häufig umgeschlagen und bedeckt sie, oder sie sind in richtigen Flügeltaschen untergebracht, wie beim Kaisermantel, wodurch eine zu schnelle Verdunstung der Duftstoffe ganz unmöglich gemacht wird. Manchmal rücken die Duftflecke auch auf die Unterseite der Flügel und nehmen hier schon die Form von Duftbüscheln an.

An und für sich ist ja auf den großen Schmetterlingsflügeln gewiß am meisten Platz für allerlei Nebenorgane vorhanden, für die sich am Schmetterlingsrumpf kein passender Raum bietet. Aber bei den sehr schnell fliegenden Arten mit ihrer heftigen Schwingenbewegung wäre der Platz der Duftorgane auf den Flügeln aus naheliegenden Gründen doch recht unpraktisch. Hier sind sie deshalb nach dem Hinterleibe oder nach den Beinen verlegt worden und haben dann gewöhnlich die Form von Duftpinseln angenommen. So haben manche Ordensbänder ihre Duftpinsel an den Vorderbeinen, bei anderen Faltern an den Mittel- oder Hinterbeinen (Abb. 3f). Diese gelbbraunen Büschel ruhen gewöhnlich in einer rinnenartigen Vertiefung des Beines verborgen und werden erst im Erregungszustände durch einen besonderen Mechanismus aufgerichtet, um nun ihre Aufgabe um so vollkommener zu erfüllen. Bei Hepialus (Wurzelbohrer) sind die Hinterfüße sogar gleichsam zu einer Pomadenbüchse verkümmert, wie Staby sich anschaulich ausdrückt, indem die zu Keulen angeschwollenen Schienbeine je eine Drüse mit dem ätherischen Öl enthalten; für diese Drüsenbeine besitzt der Schmetterling merkwürdigerweise noch eine besondere Tasche, in der er die Beine verbirgt und sie erst hervorzieht, wenn er mit pendelndem Flügelschlag über dem im Grase sitzenden Weibchen schwebt. Beim Totenkopf, Ligusterschwärmer, Lindenschwärmer und anderen liegen die Duftpinsel in seitliches Taschen der Hinterleibsringe, bei Danaiden am Ende des Hinterleibs. Bei Euploea können die im After gelegenen Duftorgane ausgestülpt werden, wie man einen Handschuhfinger umkrempelt, und zwar nicht etwa durch besondere Muskeln oder durch Luftdruck, sondern durch Blutdruck. Die unabhängige Nebeneinanderentwicklung solcher Duftorgane hat Illig sehr schön aufgedeckt. Es läßt sich wohl annehmen, daß der Geruch, an dem sich die Geschlechter der gleichen Art erkennen, ursprünglich durch alle Hautzellen erzeugt wurde. Auf diesem Standpunkt sind die Schmetterlinge stehen geblieben, die überhaupt keine besonderen Duftorgane aufweisen. Bildeten sich aber bei gewissen Tieren solche Hautzellen an irgendeiner Körperteile besonders groß aus, so waren sie ihren Mitbewerbern gegenüber im Vorteil. Den geeigneten Art zur Anlage der Duftorgane boten zunächst die Flügel, und so finden wir jene heute hauptsächlich als Duftschuppen auf den Flügeln. Bei hastiger Flügelbewegung würde aber das Sekret allzu rasch verdunsten, und deshalb bildeten sich bei schneller fliegenden Arten Schutzvorrichtungen aus in Gestalt von Flügelhautfalten oder Randumschlägen. Wird die Flugbewegung noch reißender, wie bei den Schwärmern, so verschwinden die Duftorgane überhaupt von den Flügeln und verlegen ihren Sitz nach den Beinen oder nach dem Hinterleib. Bei den Tagfaltern dient zunächst die Farbe und erst in zweiter Reihe der Geruch zum Auffinden der Geschlechter. Anders liegt die Sache bei den Nachtfaltern, wo die Farbe keine Rolle mehr spielt und die Tiere ganz auf den Geruch angewiesen sind. Hier hat dann die Lage der Duftschuppen am Hinterleibe oder an den Beinen den großen Vorteil, daß immer neues Sekret abgesondert werden kann, weil an diesen Stellen das Blut beständig erneuert wird. Gewisse Dämmerungsfalter vermitteln den Übergang, indem sie zwar noch Duftschuppen auf den Flügeln tragen, aber auch schon Duftpinsel an den Beinen besitzen. Auch Heimat und Umgebung sind nicht ohne Einfluß, denn es ist klar, daß z. B. tropische Falter besonders kräftige Duftorgane besitzen müssen, weil dort die Luft aufs üppigste geschwängert ist mit zahllosen aufdringlichen Blumengerüchen, denen gegenüber der bescheidene Schmetterlingsduft nur schwer aufkommen kann. Merkwürdig muß es nur erscheinen, daß man solche Duftorgane bisher viel mehr bei männlichen Schmetterlingen aufgefunden hat, obwohl sie in der Praxis für die weniger fluggewandten Weibchen eigentlich viel nötiger wären. Köhler hat schon früher die löffel- und spatelförmigen Duftschuppen der Bläulingsmännchen auch auf den Flügeln der Weibchen nachgewiesen, und neuerdings hat Freiling eine Reihe weiterer Fälle dieser Art festgestellt, aber immerhin ist ihre Zahl einstweilen noch recht bescheiden, und immer haben dann auch die Männchen genau die gleichen Reihen von Duftschuppen, sei es auf den Flügelfeldern oder auf den Flügeladern. Doch kann es gerade bei den Weibchen keinem Zweifel mehr unterliegen, daß es sich hier um geschlechtliche Anlockungsmittel handelt. Damit stimmen auch biologische Beobachtungen gut überein, wie sie namentlich Seitz angestellt hat, und Weismann vermutet wohl richtig, wenn er meint, daß bei anderen Arten eben sämtliche Schuppen und Haare der Körperoberfläche mit diesem für die Männchen so verführerischen Dufte durchtränkt sind. Aber auch die Duftorgane der Weibchen können am Hinterleib stehen, und gerade dann üben sie auf die Männchen offenbar einen besonders unwiderstehlichen Reiz aus.

Jeder Schmetterlingssammler weiß ja, daß man mit unbefruchteten Weibchen leicht die Männchen der betreffenden Art anlocken kann. So fing Weismann innerhalb 2 Tagen 42 Männchen des Nachtpfauenauges. Als Forel mitten in der Stadt Lausanne einige Weibchen des kleinen Nachtpfauenauges gezüchtet hatte, schwärmten die Männchen in so großer Anzahl vor seinen Fenstern, daß dadurch eine Ansammlung der Straßenjugend bewirkt wurde. Standfuß konnte in Zürich mit frisch ausgeschlüpften Weibchen einer verwandten und dort gar nicht häufigen Art in 7½ Stunden 127 Männchen anlocken, die zum Teil offenbar aus weiter Entfernung herkamen. Am lehrreichsten sind aber in dieser Beziehung die schönen Versuche des berühmten französischen Insektenforschers Fabre. Der Eichenspinner z. B. war an seinem Wohnorte so selten, daß der Gelehrte drei Jahre lang vergeblich nach ihm fahndete, bis er endlich eine Raupe fand, die ihm nach erfolgter Verpuppung einen weiblichen Falter lieferte. Nach diesem, unter einem Drahtgeflecht in der Nähe des Fensters aufgestellten Weibchen kamen nicht weniger als 60 Männchen ins Zimmer geflogen, also eine bei der Seltenheit des Tieres ganz überraschend große Anzahl. Wurde das Weibchen in eine verschlossene Schachtel gesteckt, so erschienen keine Männchen, wohl aber, sobald die Schachtel geöffnet wurde, und zwar auch dann, wenn Fabre versuchte, den Duft des Weibchens durch Naphthalin, Erdöl, Tabakrauch oder Schwefelwasserstoff zu übertäuben. Stellte er das Weibchen unter eine Glasglocke ans offene Fenster, die Schale mit Sand aber, worauf es bis dahin gesessen hatte, in eine entfernte Ecke des Zimmers, so flogen die Männchen unbekümmert über die Glasglocke hinweg zu jener Schale, von der der verlockende Geruch, wenn auch in schon stark abgeschwächtem Maße, ausging. Aus alledem geht wohl zur Genüge hervor, daß wirklich der Geruchsinn es ist, der die paarungslüsternen Männchen zu dem ersehnten Weibchen hinleitet, und daß dieser Geruchsinn namentlich bei solchen Spinnern, die als Falter keine Nahrung mehr zu sich nehmen und sich deshalb nicht an den gemeinsamen Futterpflanzen treffen können, eine ganz wunderbare Ausbildung erfahren hat. während die menschliche Nase solche Düfte selbst dann nicht wahrzunehmen vermag, wenn 50 Schmetterlingsweibchen gleichzeitig im Zimmer sich befinden, wird ein einziges vom Männchen der gleichen Art auf unglaubliche Entfernungen hin gewittert, wahrlich eine Geruchsschärfe, die auch die vielgerühmte Nase des Hundes noch weitaus übertrifft und ans Märchenhafte grenzt, so daß wir uns kaum eine rechte Vorstellung davon zu machen vermögen. Jedenfalls ist das Geruchsvermögen der Schmetterlinge auf ganz bestimmte Gerüche, wie sie eben für ihr Fortkommen maßgebend sind, außerordentlich scharf eingestellt, während es von anderen nur wenig berührt wird. Sie sind also ausgesprochene Geruchsspezialisten, während der Duft einer gewissen Pflanze den Falter schon von weitem anlockt, läßt ihn der einer anderen ganz kalt gerade wie der Geruch eines artfremden Weibchens, so sehr und so leicht ihn auch das artgleiche Weibchen erregt. Während man früher die Geruchsorgane der Schmetterlinge an den Seitenöffnungen suchte, weiß man jetzt, daß sie ihren Sitz an den Fühlern haben, wo sie als kleine Grubenkegel auftreten.

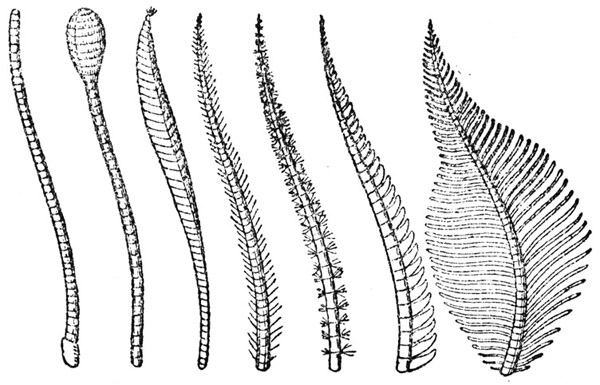

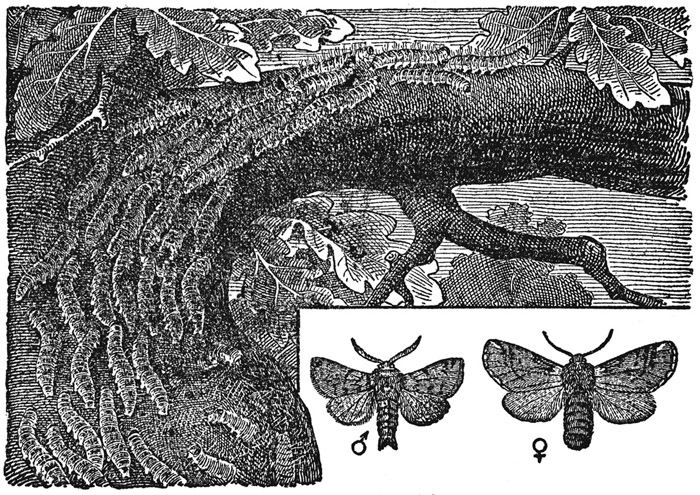

Dadurch erklärt es sich auch, daß die mehr vom Geruchsvermögen abhängigen Männchen meist größere Fühler haben als die Weibchen. Die Natur war sichtlich darauf bedacht, die Fühleroberfläche bei jenen zu vergrößern. So haben männliche Spanner doppelt gekämmte Fühler, weibliche nur gewimperte (Abb. 4). Auch sonst sind die Geschlechter der Falter schon äußerlich häufig verschieden. Der Flügelschnitt der Männchen weicht bei manchen Arten durch schlankere Form und größere Länge von dem der Weibchen ab, was Hesse-Doflein wohl mit Recht als einen Schritt auf dem Wege zur Verbesserung der Flugwerkzeuge auffaßt. In ihrer äußersten Konsequenz kann diese Richtung schließlich so weit führen, daß die Weibchen flugunfähig werden, wie wir später noch näher sehen werden. Allerdings kommen auch Fälle vor – so bei vielen Spinnern – wo die Flügel der Weibchen größer sind als die der Männchen. Der weibliche Hinterleib ist oft dicker und größer oder durch stärkere Behaarung ausgezeichnet. Abweichende Färbung der Geschlechter ist ebenfalls nichts Seltenes; wir brauchen als bekannte Beispiele dafür nur Zitronen- und Aurorafalter, dem die Göttin der Morgenröte den Namen lieh, weil das Männchen im Eck des Vorderflügels den schön roten Fleck besitzt, Kohlweißling und Silberstrich oder Kaisermantel ( Argynnis paphia), Eisvogel und Schillerfalter, Nachtpfauenauge und Nagelfleck anzuführen. Merkwürdiger ist der Fall, daß zwar die Männchen immer gleichmäßig gefärbt sind, die zugehörigen Weibchen aber in zwei verschiedenen Kleidern austreten. So gibt es Bläulinge, bei denen neben den gewöhnlichen braunen Weibchen auch blaue vorkommen, die also mehr den schönen Männchen gleichen. Noch viel weiter geht dies bei tropischen Rittern; so kennen wir bei Papilio merops das Weibchen in nicht weniger als 14 verschiedenen Färbungen. Zu den größten Seltenheiten gehört es, wenn bei einem Schmetterling die linken Flügel eine andere Färbung und Zeichnung aufweisen als die rechten. Da dabei dann gewöhnlich auf der einen Seite der männliche und auf der anderen der weibliche Färbungscharakter vorherrscht, liegt von vornherein die Vermutung nahe, daß es sich um Zwitter handelt. Bei den unansehnlich gefärbten Weinschmetterlingen sind in der Regel keine merklichen Färbungsunterschiede vorhanden, wohl aber ist dies oft genug bei größeren Nachtfaltern der Fall. Das Schwammspinnermännchen z. B. hat eine graubraune, sein größeres Weibchen aber eine weißliche Grundfärbung, und beim Hopfenspinner ist das Männchen einfarbig silberweiß, das Weibchen dagegen hell ockergelb mit blaß ziegelroten Flecken und Streifen. Die größten Unterschiede in dieser Beziehung finden wir aber bei den großen exotischen Prachtfaltern, wo die Männchen in der Regel Prunkfarben, die Weibchen mehr Schutzfarben aufweisen. Der Schmetterling gehört mit seinen empfindlichen Farben, seinem ausgesprochenen Anpassungsvermögen und seiner starken Neigung zu Abänderungen jedenfalls zu den empfindlichsten Objekten der Natur, und deshalb ist sein eingehendes Studium in dieser Beziehung nicht nur überaus anregend und fesselnd, sondern auch wissenschaftlich ungeheuer wertvoll.

Abb. 4. Fühler.

Um zunächst bei den Schutzfarben zu bleiben, so wollen wir uns vor allem vor Augen halten, daß wir bei der Beurteilung tropischer Schmetterlinge uns nicht an die einfacheren Verhältnisse unserer Heimat halten dürfen, sondern im Geiste die überwältigende Formen- und Farbenfülle brasilianischer Urwälder berücksichtigen müssen. Ein Tagfalter mit lebhaft gelben Flügelbinden z. B. sieht in der Sammlung gewiß höchst auffällig aus, aber Wallace versichert, daß er die gleiche Art in Sumatra nur mit Mühe entdecken konnte, wenn sie sich auf dem Waldboden niedergelassen hatte, da die gelben Flecken wunderbar übereinstimmten mit dem glitzernden Sonnenlicht, das zwischen dem dichten Laubwerk der Riesenbäume sich hindurchstahl und auf der Erde spiegelte. Die riesenhaften Waldschmetterlinge Brasiliens aus der Gattung Morpho durchblitzen förmlich mit ihrem funkelnden Ultramarin die sonnigen Waldblößen, aber so aufdringlich auch die Oberseite der Flügel leuchtet, so erstaunlich einfach ist die Unterseite mit ihren rindenfarbenen Grundtönen und flechtenartigen Tupfen, so daß der große Falter einfach verschwindet, wenn er beim Niederlassen die Schwingen zusammenklappt. Geradezu berühmt geworden ist in dieser Beziehung wegen seiner vollendeten Blattähnlichkeit ein Vertreter der tropischen Gattung Callima ( Callima inaclus), die mit unseren Schillerfaltern verwandt ist. Bei Gefahr flüchtet er schleunigst zwischen abgestorbene Blätter des Buschwerks und ist hier einfach wie vom Erdboden verschwunden. Selbst ein so erfahrener Sammler wie Wallace vermochte nur mit großer Mühe einige wenige Exemplare zu erwischen, denn nicht nur die Farbe der Flügel wirkt hier täuschend, sondern auch ihre Form, die der eines abgestorbenen Blattes gleicht wie ein Ei dem anderen. Farbe und Zeichnung, Größe und Gestalt, Stellung und Haltung vereinigen sich hier, um eine der wundervollsten Maskierungen vorzutäuschen, die die Naturgeschichte kennt (Abb. 5). Die Blattähnlichkeit wird namentlich noch dadurch erhöht, daß ein spornartiger Fortsatz am Hinterflügel den Blattstiel vortäuscht, ein Eindruck, der noch durch entsprechende Stellung erhöht wird, und daß durch entsprechende Zeichnungen nicht nur Rippen und Nervatur des Blattes, sondern auch Fraßnarben, Pilzhäufchen und dergl. nachgeahmt werden. Auch den fliegenden Falter bewahrt trotz seiner grell purpurn und leuchtend orange aufblitzenden Farben schon sein schneller Flug vor den meisten Nachstellungen. Indische Gaukler benutzen diesen interessanten Schmetterling zu einem ihrer beliebtesten Zauberstückchen, das den Nichtkenner tatsächlich in hohem Maße verblüfft. Der Wundermann, der vorsorglich einige Topfpflanzen mit zum Teil dürren Blättern neben sich aufgestellt hat, erklärt, daß er einen Schmetterling aufscheuchen und vor den Augen der Zuschauer plötzlich wieder verschwinden lassen werde. Er läßt also eine mitgebrachte Callima fliegen und verdeckt sie dann durch eine geschickte Bewegung mit dem Zauberstab für den Augenblick, wo sie sich auf einer der Pflanzen niederlassen will. Dann ist der große und vorher so auffallende Schmetterling für das staunende Publikum allerdings nicht mehr zu sehen.

Abb. 5. Callima inaclus.

Aber auch unsere einheimischen Schmetterlinge liefern sehr hübsche Beispiele von Schutzfärbung. Jacobi führt da namentlich die beiden schädlichen Triebwickler ( Elvetria [Retinia]) der Kiefer an, die hell ziegelrote Vorderflügel mit weißen Wellenlinien haben. Wenn sie also tagsüber auf den noch nicht aufgebrochenen Knospen und Trieben der jungen Kiefern sitzen, ahmen sie deren rotgelbweiß geränderte Schuppen aufs täuschendste nach. Wenn Tagpfauenauge und Kleiner Fuchs bei Gefahr zwischen dem dürren Laub auf dem Erdboden mit zusammengeklappten Flügeln Schutz suchen, gleicht deren Farbe ganz der ihrer Zufluchtsstätte. Ebenso fällt der Aurorafalter zwischen den grünlichen Blüten der Doldengewächse, die er bevorzugt, wenig auf, da seine Hinterflügel unten auf weißem Grunde mit zerrissenen grünen Flecken bedeckt sind. Die Geißblattgrünspanner ( Pseudoterpna) aus der Familie Geometridae liegen tagsüber selbst wie grüne Blätter im wirklichen Blätterwerk und sind daher auch aus nächster Nähe kaum zu bemerken, und ebenso der samtgrüne Nachtkerzenschwärmer ( Pterogon proserpina) im Laube nahezu unsichtbar, denn Grün in Grün deckt ganz ausgezeichnet. Der Bläuling Cállophrys (Thecla) rubi wird in der Ruhestellung von Tümler sehr richtig mit einem aufrechtstehenden Himbeerblatt verglichen, während die nahe verwandte, aber auf der Unterseite rostgelbe Zéphyrus (Thecla) betulae (Nierenfleck) genau mit verdorrtem Birkenlaub übereinstimmt und auch vorzugsweise auf Birken sich herumtreibt. Der Eichenwickler ( Tortrix viridana), bei dem als seltene Ausnahme auch Raupe und Puppe in Übereinstimmung mit dem Falter grün sind, bedeckt seine grauen Hinterflügel mit den hellgrünen Vorderflügeln, wenn er auf einem grünen Eichenblatt sitzt und ist so kaum zu sehen. Es gewinnt demnach fast den Anschein, als ob die Schmetterlinge ihrer Schutzfärbung bis zu einem gewissen Grade instinktiv sich bewußt seien und sich in der Wahl ihrer Ruheplätze und Zufluchtsstätten danach richteten. Tümler wenigstens behauptet, daß grüne Schmetterlinge wie der Brombeerfalter stets auf der Oberseite grüner Blätter ausruhen, niemals auf der Unterseite und niemals auf welken Blättern; daß die rot gefärbten Widderchen mit Vorliebe auf den blühenden roten Distelköpfen sitzen, wo sie dann ihre langen Fühlhörner schlaff herabhängen lassen und dadurch die Staubfäden der Distelblüten vortäuschen; daß die gelben Zitronenfalter im zeitigen Frühjahr hauptsächlich die gelben Schlüsselblumen aufsuchen. Solche lebhaften Farben spielen übrigens in unserer einheimischen Natur nur selten eine schützende Rolle, sondern meist kommt diese unansehnlichen braunen und grauen Farbentönen zu, wie sie bei den Nachtfaltern ja schon auf der Oberseite vorhanden sind, namentlich in der Form von Rindenfärbung. Die schönen Ordensbänder schlafen das Räuschlein, das sie sich in lauer Sommernacht am süß quellenden Eichensaft angetrunken haben, am Tage wieder aus, indem sie wie angegossen an Planken, Mauern oder Baumstämmen sitzen, wobei die grauen Vorderflügel ganz flach ausgebreitet und die lebhaften Binden der Hinterflügel verdeckt werden. Aufgescheucht, suchen sie nach den Beobachtungen Tümlers immer wieder wettergraue Planken auf und nicht etwa helle, frische Bretterwände, ebenso auf den Kirchhöfen nur die Wetterseite altersgrauer Grabsteine und nicht etwa die weiß gestrichenen, die aber dafür gern von weißlich gefärbten Eulchen beflogen werden. Von den Tagfaltern, die die Schutzwirkung häufig noch durch schiefe Körperhaltung erhöhen, schläft der dunkle Trauermantel mit Vorliebe auf schwarz geteerten Planken. Der ausruhende Pappelschwärmer malt Grau in Grau und gleicht eher einem Büschel welker Pappelblätter als einem lebenden Kerl, zumal er die stark ausgebuchteten Flügel ähnlich hält wie die Ordensbänder, dadurch ihre Fläche fürs Auge verkleinert und den auffallenden rostbraunen Fleck verdeckt. Da diese Tiere zugleich den gekrümmten Hinterleib wie drohend emporheben und sich nicht dicht an die Unterlage andrücken, sondern fest und aufrecht auf ihren kräftigen Beinen stehen, erhalten sie ein fast phantastisches Aussehen. Ähnlich verhält sich auch der Lindenschwärmer. Den plumpen und dicken Weidenbohrer fand Tümler nur selten auf Weiden, die doch gewöhnlich seine Kinderwiege bilden, sondern viel häufiger am Stamm von Trauereschen, wo der fest angedrückte Schmetterling einem Stammauswuchs täuschend ähnlich sah, zumal der gelbe Rand und Halskragen auch noch eine gelbe Baumflechte vortäuschten, wie sie sich an solchen Stellen gewöhnlich findet. Der Schmetterling hielt sich dabei wie im Bewußtsein seiner schützenden Maske so steif und regungslos, daß Tümler ihn wiederholt anstoßen mußte, bis er ein Lebenszeichen von sich gab. Zu besonderen Kunstgriffen nehmen die Holzeulen ihre Zuflucht, indem sie ihre rindenfarbigen Vorderflügel nicht dachförmig glatt tragen wie ihre Verwandten, sondern sie röhrenförmig zusammengerollt dicht an den Leib halten, also ganz das Aussehen eines Schmetterlings verlieren und mehr an ein Stückchen Holz erinnern. Rückt man ihnen näher auf den Leib, so lassen sie sich einfach scheintot herabfallen, ohne die Flügel auszuspannen. Sie haben also Flügel, benutzen sie aber nicht. Wohl aber täuschen sie durch ihr pfiffiges Verhalten oft genug auch den gewiegtesten Schmetterlingssammler. Bisweilen kommt in unmittelbarem Anschluß an die Schutzfärbung plötzlich und unvermittelt eine Schreckfärbung zur Geltung. Belästigt man z. B. ein schlafendes Nachtpfauenauge, so schlägt es mit einem Ruck die Vorderflügel nach vorn und enthüllt dadurch urplötzlich die bisher verdeckten, großen Flecken der Hinterflügel, die nun den Störenfried wie ergrimmte Augen eines boshaften Fabelwesens anglotzen. Unwillkürlich fährt man erschrocken zurück, wenn man zum erstenmal diese Überraschung erlebt, und es läßt sich wohl denken, daß sie schüchternen Vögelchen und ängstlichen Eidechsen gegenüber ein recht wirksames Verteidigungsmittel darstellt.

Die lebhaften Farben auf der Oberseite der Tagschmetterlinge sind wohl in erster Reihe Schmuck- und Erkennungsfarben, namentlich in geschlechtlicher Beziehung, denn an und für sich gehört ja die große Mehrzahl der Falter nicht zu den geselligen Herdentieren. Während den Nachtschmetterling sein fabelhaft feines Witterungsvermögen zum Weibchen leitet, wird beim Tagfalter in dieser Beziehung das Auge zum Leitorgan. Deshalb kann es vorkommen, daß der brünstige Tagfalter sich auch bei einem toten Artgenossen niederläßt, wenn er nur dem anderen Geschlechte angehört oder daß der Kohlweißling auf ein Stückchen weißes Papier im Gemüsebeet hereinfällt. Lebhafte Färbung bedingt stärkere Verfolgung, und diese wieder ein Gegengewicht in Form erhöhter Fluggeschwindigkeit. Wir finden aber in den Tropen auch ganze Familien sehr auffallend gefärbter Falter, so die Heliconier und Danaiden mit ihren grell roten, gelben, weißen und schwarzen Streifen und Flecken, die nicht einmal auf der Unterseite Schutzfärbung aufweisen und trotzdem auf ihren großen, aber etwas schwächlichen Flügeln nur langsam und träge einhersegeln, ja nicht einmal beim Ausruhen sich zu verbergen trachten. Es liegt nahe, hier an Warnfarben zu denken, wie wir sie ja z. B. von der Wegschnecke und vom Feuersalamander her kennen. In der Tat sind alle solche Schmetterlinge von widerlichem Geschmack und starkem Geruch und werden deshalb von den Schmetterlingsfeinden nicht gefressen. Ihre prunkende Farbe ist daher ein warnendes Aushängeschild, ein ins Auge springendes und die Nase beleidigendes Rührmichnichtan. Ihr Geruch ist so kräftig, daß er selbst nach wiederholtem Waschen kaum verschwindet, wenn man sich mit dem gelben Safte dieser Tiere die Finger beschmutzt hat, und auch den toten Tieren in der Sammlung noch lange anhaftet, weshalb sie auch nicht so leicht von Milben und dergleichen befallen werden. Es gibt zu denken, daß die zugehörigen, stachelbewehrten Raupen großenteils auf Giftpflanzen leben, deren widerwärtige Säfte durch sie auch auf die Falter übertragen werden mögen. Auch die unsern Schwalbenschwänzen nahestehende Gruppe der Aristolochien-Falter (Gattung Thais, z. B. T. lipolyxena) gehört hierher, die im Larvenzustande auf der giftigen Pflanzengattung Osterluzei ( Aristolochia) haust und mit ihrer leuchtend roten Fleckung auf samtschwarzem Grunde gleichfalls sehr auffällig ist. Vergreift sich je einmal ein unerfahrener junger Vogel an einem solchen Schmetterling, so läßt er ihn doch alsbald mit allen Zeichen des Ekels wieder fahren. Auch diese Schmetterlinge suchen sich weder zu verstecken, noch lassen sie beim Flug unnötige Eile erkennen, denn was sich schon von weitem als ungenießbar verrät, bedarf solcher Hilfsmittel nicht. Das Merkwürdige bei der Sache ist nun aber, daß solche durch widerlichen Geruch und Geschmack geschützte Schmetterlinge vielfach auch von anderen aus den verschiedensten Ordnungen nachgeäfft werden ( Mimikry), und zwar so täuschend, daß auch der erfahrene Kenner erst an feinen Einzelheiten im Bau der Füße, der Fühler und des Rüssels den Unterschied merkt. Auch der gewiegteste Schmetterlingssammler weiß in den Tropen zunächst oft nicht, ob er einen Heliconier oder einen seiner Nachäffer im Netze hat. Die Nachäffer sind meist ganz wehr- und harmlose Formen, die weder durch schlechten Geruch und Geschmack, noch gar durch ihnen innewohnende Giftstoffe geschützt sind, aber dafür ihre Nachahmungskünste so weit treiben, daß sie auch im Flug und ganzen Benehmen stark an ihre Vorbilder erinnern, namentlich die Weibchen, deren Schutz im Interesse der Arterhaltung ja noch wichtiger ist als der der Männchen. Hier spielt öfters der schon erwähnte geschlechtliche Dimorphismus herein, der auch zum Polymorphismus gesteigert werden kann. So berichtet Doflein vom Papilio memnon aus Java, daß er zwei ganz verschiedene Weibchenformen ausgebildet hat, deren eine dem Männchen ähnelt, während die andere völlig abweicht und einem im gleichen Gebiet fliegenden, geschützten Pharmacophorus zum Verwechseln ähnlich sieht. Eine unerläßliche Vorbedingung für den Erfolg solcher Maskeraden ist allerdings die, daß Kopie und Original am gleichen Orte und zu gleicher Zeit auftreten, wie z. B. die Angehörigen der Gattung Leptalis mitten unter den bunten, aber übelschmeckenden Heliconiern leben, die sie nachahmen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß die nachgeahmten Tiere im allgemeinen häufig und weit verbreitet, die Nachäffer dagegen selten und auf eng begrenzte Wohnbezirke beschränkt sind.

Um solch merkwürdige Erscheinungen zu bewundern, brauchen wir aber gar nicht nach den Tropen zu gehen, sondern sie finden sich auch schon in unserer einheimischen Tierwelt. Wenn z. B. das nette Taubenschwänzchen mit ausgestrecktem Rüssel vor einer Topfblume in der Luft steht, so erinnert es nach Aussehen und Gehaben derart an einen Kolibri, daß schon mancher Unkundige dadurch getäuscht worden ist, wie ich dies selbst wiederholt erlebte. Irgendwelcher Vorteil für den Schmetterling ist hier dabei allerdings nicht ersichtlich, zumal bei uns ja gar keine Kolibris vorkommen, die Ähnlichkeit also nur rein zufällig durch übereinstimmende Art des Nahrungserwerbs hervorgerufen.

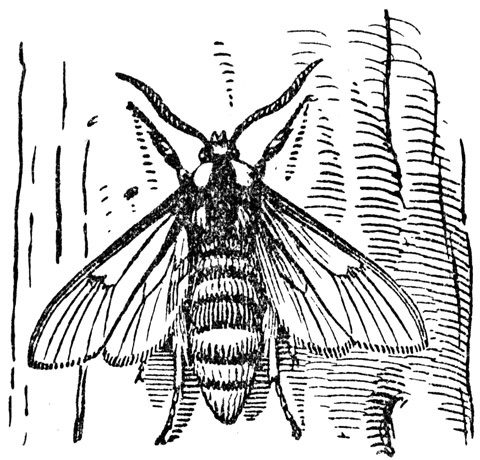

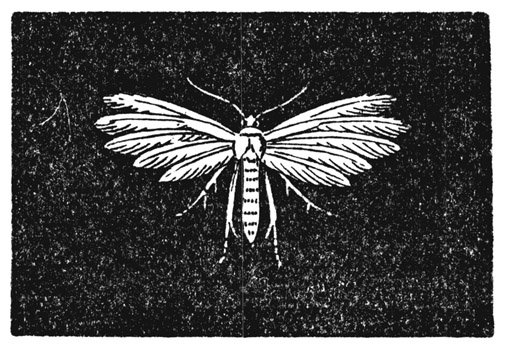

Echte Mimikry findet sich dagegen unter unseren einheimischen Schmetterlingen bei den Glasflüglern oder Sesien, jenen merkwürdigen Schmetterlingen mit den schuppenlosen, deshalb glasartig durchsichtigen Flügeln, den allmählich sich verdickenden Fühlern und dem ansehnlichen Leib, deren bernsteingelbe Raupen jahrelang im Splint der Bäume oder im Wurzelwerk hausen. Ihre Glasflügel verleihen ihnen von vornherein eine gewisse Ähnlichkeit mit den Hautflüglern, unter denen sich so viele wehrhafte Arten finden, und bei manchen erscheint diese Ähnlichkeit aus naheliegenden Zweckmäßigkeitsgründen ins Äußerste getrieben. Obwohl sie ihrer systematischen Stellung nach eigentlich Nachtschmetterlinge sein müßten, fliegen diese Sesien im hellen Sonnenschein von Blume zu Blume und sind nur an dem langen Saugrüssel und den zierlicheren Flügelbewegungen von den gefährlichen Hornissen und bösartigen Wespen zu unterscheiden, während eine andere Art, die im Mai und Juni die blühenden Syringensträucher umschwärmt und von den würzigen Salbeiblüten nascht, allerdings mehr der gemütlichen Hummel gleicht. Der Hornissenschwärmer Aegeria (Trahilium) apiformis (Abb. 6) sieht einer Hornisse zum Verwechseln ähnlich, und Marshall wird deshalb wohl recht haben, wenn er meint, daß unter zehn Deutschen neun sich nicht getrauen würden, den gewöhnlich an jungen Pappelstämmen sitzenden Glasflügler anzurühren, weil sie den harmlosen Schmetterling eben nicht von der giftstachelbewehrten Hornisse unterscheiden können. Durch Schaden werden auch die Tiere klug. Manchmal zu klug. Ein Laubfrosch, der einmal eine Hornisse fressen wollte und dabei von ihr gestochen wurde, wird sich sicherlich nicht an einem Glasflügler vergreifen, sondern auch das Schaf für den Wolf halten. Linnés Bezeichnung apiformis für unseren Schmetterling ist eigentlich recht unpassend, da er eben einer Hornisse gleicht und nicht einer Biene. Die Nomenklatur der Glasflügler hat überhaupt einige ulkige Entgleisungen gezeitigt. Recht spaßig wirkt es z. B., wenn eine andere Art nach dem Muster von apiformis als zetterstedtiformis bezeichnet wurde. Entweder hatte der Benenner keinen Schimmer von Latein und deshalb auch keine Ahnung von der Geschmacklosigkeit, die er sich zuschulden kommen ließ, oder er war ein loser Schalk und verspottete den berühmten schwedischen Entomologen Zetterstedt, der ein hervorragend schlanker und dünner Herr war, das, was man in Thüringen einen »Dürrländer« zu nennen pflegt. – Goldafter und Ligusterschwärmer verkünden ihren schlechten Geschmack durch einen unangenehm stechenden Moschusgeruch, ebenso der Rübenweißling, und deshalb wird auch sein Doppelgänger, der ähnlich gefärbte Kohlweißling von den meisten Vögeln und anderen Schmetterlingsfeinden verschmäht, obwohl er gar keinen abschreckenden Geruch an sich hat.

Abb. 6. Hornissenschwärmer ( Aegeria apiformis).

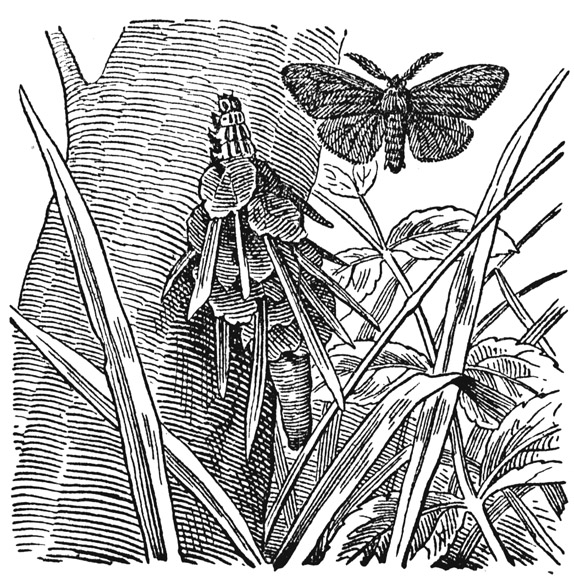

Zu unseren, der Färbung nach auffallendsten, aber trotzdem wenig scheuen und flüchtigen Schmetterlingen gehören die Fähnchen, die freilich trotz dieses kriegerischen Namens gar nichts Militärisches an sich haben und deshalb besser Blutströpfchen oder ihrer langen Fühler wegen Widderchen heißen (Abb. 7). Der Name »Blutströpfchen« bezieht sich darauf, daß sie bei Gefahr ein Tröpfchen ihres Sekrets zutage treten lassen, das dann aber hübsch sparsam wieder eingezogen wird, was den alten Fabricius dazu veranlaßt haben mag, ihnen den wissenschaftlichen Gattungsnamen Zygaena beizulegen, den schon im klassischen Altertum »des Hammers greuliche Ungestalt« führte, wird sich heute schwerlich mehr aufklären lassen. Eine ähnliche Doppelbenennung kommt in der Schmetterlingsnomenklatur nochmals vor, da der Zoologe Artedi, der 1735 im Alter von nur 30 Jahren eines höchst unappetitlichen Todes starb – er ertrank nämlich im Dreckwasser eines Amsterdamer Kanals – eine Gattung Seefische Liparis taufte und später der berühmte Schauspieler und Schmetterlingsforscher Ochsenheimer denselben Namen für eine Spinnergattung benutzte, zu der auch die übel berüchtigte Nonne (jetziger Name » Lymantria monacha«) gehört. Eine besonders hübsche Art der Blutströpfchen heißt Zygaena fausta, also »glückbringend«. Wahrscheinlich hatte der alte Hübner, dem wir diesen Namen verdanken, eine besondere Freude an dem wirklich schönen Tierchen. Bei diesem fließen die roten Flecken zusammen und treten so mehr hervor als das Schwarz, wodurch sich die Art, deren Raupe auf dem Vogelfuß ( Ornithopus) lebt, unschwer von anderen unterscheiden läßt, was sonst nicht immer leicht ist, zumal die Fähnchen oder Zygaeniden, die wir stammesgeschichtlich wohl als einen abweichenden Zweig der Bärenfamilie zu betrachten haben, sich vielfach miteinander vermischen und dann Bastarde in den verschiedenen Abstufungen erzeugen. Für den Stocksystematiker der alten Schule sind diese Geschöpfe deshalb ein Greuel, für den Anhänger neuzeitlicher Artenforschung dagegen äußerst lehrreich. Auch das Schlehenfähnchen ( Atychia pruni) ist leicht kenntlich, denn es hat nicht die lebhaften Farben und schönen Flecken seiner Verwandten und wurde deshalb von Ochsenheimer Atychia = die vom Mißgeschick Verfolgte, genannt. Alle Fähnchen aber zeichnen sich aus durch ihren trägen Flug, der in langen Pausen von einer Blume zur anderen führt, denn auch sie sind durch widerlichen Geschmack vor Verfolgern so ziemlich sicher, ihre schönen Farben also als Warnfarben aufzufassen. Von der eigentümlichen Lebensweise ihrer Raupen haben wir schon gehört, und hier sei nur noch erwähnt, daß ihre spindelförmigen Puppengehäuse, die aussehen, als wären sie aus einem Strohhalm hergestellt, nicht in der Erde, sondern an Pflanzenstengeln gefunden werden. Die Familie der Fähnchen oder Widderchen mit ihren 46 Gattungen und über 550 Arten ist fast kosmopolitisch verbreitet. In Deutschland ist nach Marshall die Gegend von Jena und Weimar besonders reich an ihnen, denn hier kommen 13 Arten vor (bei Breslau nur 10 und selbst bei dem milden Freiburg i. B. nur 12). »Die Fähnchen lieben eben Kalkboden und Wärme, und beides finden sie in den schönen Tälern der Ilm und der Saale.«

Abb. 7. Blutströpfchen oder Widderchen.

Döderlein spricht bezüglich der Schmetterlingsfarben auch noch von »Uniformen«. Beim Betrachten einer größeren Schmetterlingssammlung, in der die Falter ihrer Herkunft nach geordnet sind, fällt es nämlich auf, daß sie eine gewisse Übereinstimmung in Farbe und Zeichnung zeigen, auch wenn sie ganz verschiedenen Familien und Gattungen angehören. Bei Südamerikanern soll Braun, Gelb und Schwarz, bei Afrikanern Grün und Schwarz, bei Indiern metallischer Goldglanz besonders häufig sein. Trifft dies zu, so wären durch künftige Forschungen vor allem die Ursachen dieser merkwürdigen Erscheinung klarzustellen.

Eine andere Farbenabweichung hat man als Saisondimorphismus bezeichnet. Er macht sich geltend, wenn ein Schmetterling alljährlich in zwei Generationen auftritt, also einmal als Puppe überwintert, das nächste Mal nicht. Es hat sich nun gezeigt, daß die überwinternden Puppen dunklere, die nicht überwinterten hellere Falter ergeben. Auch im Norden und auf Hochgebirgen bilden ja viele Schmetterlinge dunklere Formen heraus. Der Saisondimorphismus ist also, wie Weismann sich schlagend ausdrückt, nichts als die Spaltung einer Art in zwei klimatische Varietäten am gleichen Orte. Bei künstlicher Aufzucht kann man sogar durch Überwintern in gleichmäßig warmen und durch Übersommern in abgekühlten Räumen den Spieß einfach umdrehen und im Sommer eine Winter-, im Winter aber eine Sommerform erzielen. Das bekannteste Beispiel für diese merkwürdigen, sehr zum Nachdenken und Experimentieren anreizenden Verhältnisse ist das zur Vanessa-Gruppe gehörige Landkärtchen ( Araschnia), das bei uns in einer aus den überwinterten Puppen hervorgehenden dunklen Frühlings- ( levana) und in einer später folgenden hellen Hochsommerform ( prorsa) auftritt. Zahllose Versuche haben weiter bewiesen, daß durch künstlich hergestellte Wärme und Kälte nicht nur solche jahreszeitlichen Abänderungen gezüchtet werden können, sondern auch solche, wie sie die betreffende Art in den südlichsten und nördlichsten Grenzbezirken ihres Verbreitungsgebietes unter dem Druck verschiedener klimatischer Verhältnisse herausgebildet hat. Hauptsächlich zeigt sich für solche Beeinflussungen das erste Puppenstadium empfänglich, aber auch schon die Raupe zu der Zeit, in der sie wegen der bevorstehenden Verpuppung die Nahrungsaufnahme eingestellt hat. Wirkt doch schon das verschiedene Lichtstrahlungsvermögen der Umgebung unmittelbar bestimmend auf die Farbe der Puppen ein, so daß man bei geeigneten Maßregeln z. B. die des Großen Fuchses ( Vanessa polychloros) in allen Abstufungen von Braunschwarz bis Goldgelb und die des Kohlweißlings von Dunkelbraun über Blaurot bis zu Hellgrün erhalten kann. Selbst in freier Natur kommt ähnliches vor, je nach der Farbentönung der Zäune und Mauern, an denen die Puppen aufgehängt sind. Langjährige und ausgedehnte Zuchtversuche, wie sie namentlich mit dem Distelfalter ( Pyrameis cardui) und dem Admiral ( Pyrameis atalanta) angestellt wurden, haben ergeben, daß durch Wärmewirkung die Farben im allgemeinen heller und glänzender werden, daß z. B. Rot und Gelb leuchtender erscheinen, während Schwarz und Blau zurück gehen. Der Einfluß der Kälte dagegen entwickelt das schwarze Pigment, läßt infolgedessen zwar schwarze Bänder und Flecken deutlicher hervortreten, trübt aber die Allgemeinfärbung des Schmetterlingsflügels. Es ist sogar gelungen, durch Wärmeeinwirkung die Flügelfleckung des Apolloweibchens in die des Männchens umzuwandeln. Als wichtigstes und wissenschaftlich wertvollstes Ergebnis all dieser Versuche heben aber Hesse und Doflein mit Recht den Umstand hervor, daß solche durch Steigerung der Wärme oder Kälte künstlich erzüchteten Varietäten ihre neu erworbenen Eigenschaften auch auf die Nachkommen vererben, wie dies namentlich beim Bärenspinner durch Fischer festgestellt worden ist.