|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Vater Wernau bekleidete die Stelle eines Geigers in dem königlichen Orchester in Kassel. Er war tüchtig in seinem Beruf, und sein größter Wunsch war, daß seine Kinder dermaleinst auch Tüchtiges in der Musik leisten möchten.

Max, der älteste, schien diesem Wunsche nicht zu entsprechen. Bilder sehen, einen Bleistift, auch eine gewöhnliche Braunkohle erwischen, um damit Papier, Tische oder Wände mit allen möglichen Linien oder Formen zu bestreichen, war des Kindes Lust; das Klavier, die Geige aber lockten ihm keinen Jubelruf ab.

Auch der jetzt achtjährige Hans und das Nesthäkchen Lieselotte bezeigten, wenn auch gerade keine Antipathie gegen die Musik, doch nicht mehr als die gewöhnliche Kinderlust an allem, was da klingt.

Bei den Zwillingen, da war es anders!

Mit dem ersten Lallen von ›Mama‹ und ›Papa‹ ward ihnen auch das ›Hoch‹ inne, welches sie, sobald nur der Vater zu spielen begann, mit verklärtem Gesichtchen stammelten, indem sie freudig das kleine Köpfchen nach der Seite wandten, von wo die Töne kamen. Kaum, daß sie selbst laufen konnten, strebten sie nach dem Flügel hin, ein Blick auf die Tasten war ihnen der Blick in eine herrliche Märchenwelt. Bald wurden sie handgreiflich, fuhren mit den kleinen runden Patschchen darüberhin, daß selbst ein gut mit Pedal versehener Lauf ganz armselig gegen die Wischer ihrer kleinen Hände klang. Glücklich nickten sie zu dieser Wundervorführung, glücklicher aber noch, als es ihnen gelang, den Wohlklang einer Terz oder auch einer Oktave, durch Zufall gefunden, nun immer wieder mit den kleinen Fingerchen zu ertippen; ein Ereignis, das zu wiederholen sie nimmer müde wurden.

Mit fast heiliger Freude merkte Vater Wernau auf das Tun der Zwillinge. Und wenn er seine anderen Kinder auch nicht weniger liebhatte, so beschäftigte er sich doch vorzugsweise mit seinen beiden Mädchen, wie er sie nicht ohne einen gewissen frohen Stolz zu nennen pflegte.

Als sie ihren sechsten Geburtstag gefeiert, begann er sie zu unterrichten, Paula im Klavier- und Martha im Geigenspiel.

Beide Kinder hatten sofort und seit der Zeit hübsche Fortschritte gemacht, trotzdem der Vater nur ein mäßiges Üben gestattete. Denn Wunderkinder, welche eine frühe Meisterschaft oft mit der Gesundheit, fast immer aber mit der echten Künstlerschaft büßen müssen, beabsichtigte er nicht aus ihnen zu machen. Langsam, vorsichtig wollte er mit seinen Mädchen vorgehen, sorgfältig prüfen, was in ihnen steckte, wenn er einen tüchtigen Kern fand, dann sollte ihm zur rechten Zeit Luft werden für kräftiges Gedeihen.

An jenem Sonntagmorgen nun, da der Vater die leuchtenden Augen, das innige Aufmerken gesehen hatte, mit dem die Zwillinge dem Spiel des Almare und der Dorella lauschten, nachdem er gehört, wie sie die Frühlingssonate des unsterblichen Beethoven wiedergegeben, war es ihm gewiß geworden, seine Mädchen hatten nicht nur ein außergewöhnliches Talent, sondern auch Lust und Liebe genug, um all die Mühen und Schwierigkeiten zu überwinden, welche mit der Ausbildung und Ausübung des künstlerischen Berufes verbunden sind.

Im letzten Herbst waren die Zwillinge dreizehn Jahre alt geworden. Ostern in einem Jahr konnten sie eingesegnet werden. Dann wollte er sie in Gottes Namen auf die hohe Schule des Konservatoriums ziehen lassen; bis dahin sollten sie noch der Familie verbleiben, sorglos fröhliche Kinder sein.

Dennoch begann er von heute an den Unterricht systematisch genauer zu nehmen; es wurde auch das Üben strenger innegehalten und vermehrt, die Zwillinge, um Zeit zu gewinnen, von einigen Schulfächern, wie Handarbeit usw., dispensiert. Vater Wernau meinte, stricken und eine Naht machen sei schon für ein Mädchen, geschweige denn für eine Künstlerin genug und könne jederzeit erlernt werden.

Paula und Martha waren sehr damit einverstanden, überglücklich kamen sie des Vaters Wünschen entgegen. Erschien ihnen doch das Spiel auf der Geige und dem Flügel, ja selbst das Üben hier ein lieberer Zeitvertreib jetzt, als das Spiel mit den Kameradinnen.

Frau Wernau hätte es wohl lieber anders gesehen. Ihre Gesundheit war nicht allzukräftig. Sie hätte sich gern in den heranwachsenden Töchtern eine helfende Hand für die täglich schwerer auf ihr lastenden Arbeiten des Haushaltes herangebildet.

Doch in ihrer sorglich mütterlichen Frauengüte war sie nicht gewohnt, an sich zu denken. Immer bereit, nur auf das Glück und Wohl der anderen zu achten, ließ sie ihren Wunsch nicht laut werden, freute sich vielmehr, wie die beiden Mädchen so glänzende Fortschritte machten.

Nur Bruder Max sah mit leidmütigem Blick auf das fröhliche Treiben in dem Musikzimmer.

Nicht daß er den Schwestern ihr Glück nicht gönnte, o nein – er meinte nur, was dem einen recht, sei dem andern billig, und wenn er, anstatt Xenophon und Cäsar zu übersetzen, hätte zeichnen oder malen dürfen, so hätten sie seinetwegen auch noch Horn und Flöte blasen, jeden Spektakel treiben mögen, der ihnen Vergnügen machte.

Wie die Zwillinge, war auch Max künstlerisch beanlagt, doch auf anderem Gebiete. Maler zu werden, war sein höchster Wunsch. Leider fand er bis jetzt hierfür wenig Verständnis bei dem Vater.

Einmal meinte Vater Wernau, zwei Künstlerinnen wären genug in der Familie, und wünschte, der Sohn möchte einen praktischen Beruf ergreifen, dann aber auch, Maler zu sein wäre nur bei ganz außerordentlichen Leistungen lohnend für einen Mann. So sollte denn sein Max vor allen Dingen zuerst einmal die Abiturientenprüfung ablegen, damit, wenn sich etwa sein Talent nicht als ausreichend für den Malerberuf erweisen möchte, er doch fähig sein würde, jedes andere Studium zu ergreifen.

Ein Zeichenunterricht wurde ihm zur Entschädigung bewilligt; aber nur die Freistunden durfte er seiner Lieblingsbeschäftigung widmen. Freie Stunden hat nun bekanntlich ein Sekundaner nicht allzuviel, zumal, wenn er, wie Max, dem Lernen mit geringem Interesse entgegentritt und dadurch noch mehr Zeit dafür braucht als sonst. Der Knabe lebte daher in beständigem Widerstreit mit dem, was der Vater von ihm verlangte, und dem, was ihn sein Herz zu tun trieb. Darum war es am Ende nicht so erstaunlich, daß dem jungen Menschen, der ja das Leben nicht kannte, dieser väterlich wohlgemeinte Beschluß dem Treiben der Schwestern gegenüber als eine schreiende Ungerechtigkeit erschien und er, unwillig darüber, in Zorn und Groll geriet.

»Ja, ihr habt's gut!« brummte er oft, wenn er Papier und Stift zur Seite legen mußte, um den Weg nach dem Gymnasium anzutreten, »Wem es doch nur halb so wohl würde wie euch, ihr verzogenen Dinger!«

»Halb so bös, Brüderchen!« neckte dann wohl Paula, »Wir können auch etwas sehr Schönes!« Und sie stürmte zum Flügel, den Sekundaner, der es ihr oft tüchtig mit Foppen gab, ein ganz klein wenig an seiner empfindlichen Stelle zu kitzeln.

Martha drückte die Geige an die Wange und fiedelte zwischen die beiden hinein, daß sie nicht ernster aneinanderkamen, oder auch, um Max aus dem Haus zu treiben. Denn dafür war es gewöhnlich hohe Zeit.

Meist gelang ihr das auch sehr gut. »Bleib mir nur vom Leib mit dem Kratzen, ich gehe schon,« rief der Sekundaner empört – und fort war er. –

Vollständiger Frieden herrschte dagegen unter den Geschwistern auf den Spaziergängen, die der Vater mit ihnen an freien Nachmittagen unternahm.

Frohen Mutes wanderte dann die durch einige Freunde und Freundinnen vermehrte junge Schar hinaus in Gottes Natur. Waldbeeren, würzig und frisch vom Strauch gepflückt, ein Trunk, kristallhell und klar von der Quelle geschöpft, bildeten die Zukost bei dem Butterbrot, das in reicher Menge die Botanisierbüchsen der Brüder am schattigen Ruheplätzchen ergaben. Schmetterlinge, Libellen, Käfer und Pflanzen aller Art suchen, Klettern, Springen, Wettlaufen machten die Zeit nur zu schnell vergehen; köstlichen Genuß bot die Umschau von den Höhen des Habichtswaldes in die große, schöne Gotteswelt.

Da ward zum Herkules gewandert, zuweilen auch der Oktogon erstiegen und in die Keule der auf demselben stehenden vierzig Fuß hohen kupfernen Riesengestalt des alten Sagenhelden geklettert. Meist aber begnügte man sich, auf den kleinen schlichten Holzbänkchen in dem Gemäuer vor dem Oktogon zu sitzen und hinunterzuschauen auf das Schloß von Wilhelmshöhe, die Anlagen des Parks mit der Löwenburg, die Stadt Kassel und ihr breites Kesseltal, und immer weiter und weiter bis zu den fernen Höhen, die es am Horizont begrenzen. Eins nannte dem anderen deren Namen. Sie kannten sie alle bis zu dem Meißner, dem König der hessischen Berge.

Auch die elf Buchen inmitten des jungen Buchenwaldes hier mit ihrem berühmten Aussichtsturm wurden erstiegen, wo immer wieder das Auge ein anderes Bild entdeckt und bis zu den fernen Grenzen der Thüringer und der Westfälischen Gebirge schweift. Ebenso waren der Brasselsberg mit seinem kantigen Bismarckturm, die Baunsberge mit ihrer lieblichen Rundschau, vor allem aber das hohe Gras, der höchste Punkt des Habichtswaldes, ein beliebtes Ziel der jungen Wanderer. Gar nicht genug konnten sie kriegen von dem wundervollen Blick hier in die weite, lachende, bunte Landschaft hinein, dort über die mächtigen, laubigen Kronen des herrlichen Waldes zu ihren Füßen.

Und daß die Zwillinge trotz Schule und Musik, trotz gewissenhaftem Lernen und fleißigem Üben so frisch und gesund blieben, dankten sie sicher zum guten Teil auch diesen Spaziergängen. Denn der Blick in die Natur macht frische Augen, und die Luft von dem Habichtswald, sagt man, färbt auch die blassesten Wangen blühend rot.

So ging der Sommer hin.

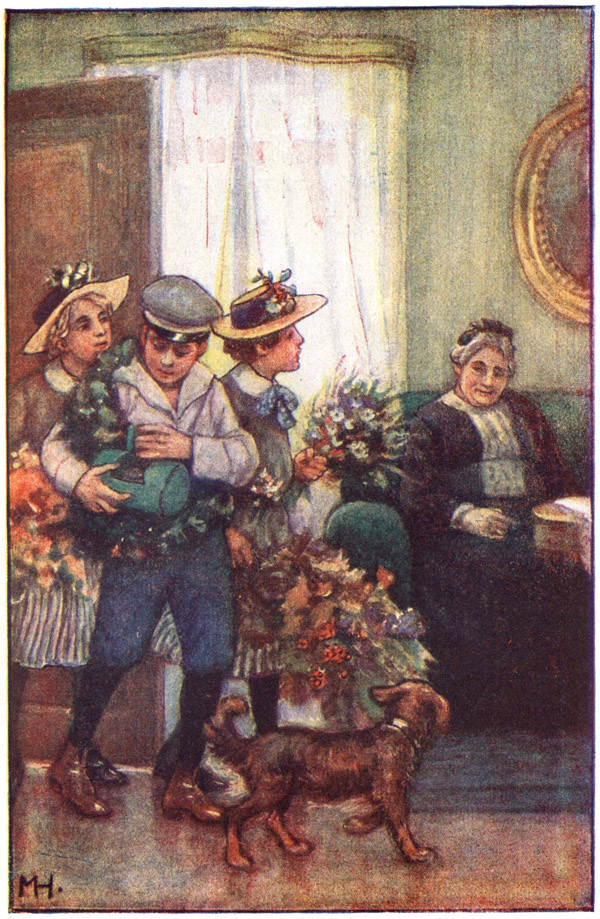

Auch heute hatten die Wernauschen Kinder mit ihren nachbarlichen Freunden und Freundinnen einen Ausflug unternommen. Diesmal unter Führung der Steinbachschen Eltern.

Eben kehrten sie mit reicher Beute zurück.

Max trug einen großen Eichenkranz, dessen Blätter schon hin und wieder in Rot und Braun hinüberspielten, einer Adjutantenschärpe gleich über die Schultern gehängt, den Paula, die heute äußerst gnädig gegen den Bruder gewesen war, in schwesterlicher Liebe für ihn gewunden hatte. Auch die anderen Knaben und Mädchen trugen irgendeinen kleinen Schmuck, einen grünen Zweig, eine bunte Blume am Hut oder im Gürtel.

Die Botanisierbüchsen waren mit erstgefallenen Bucheckern gefüllt, ebenso was bei den Mädchen an Taschen vorhanden war, mit diesen süß-saftigen Kernen bedacht. Außerdem hielten fast alle mächtige Sträuße in der Hand, wie sie der letzte Schmuck der sommerlichen Flur ergibt: Braune Gräser, dazwischen prächtige Dolden der gelben italienischen Kamille, großblumige Disteln, von brennendem Rot bis in das Lila schattierend, feingliedrige Hundsrosen, ein paar feuerfarbene Beeren der Eberesche und, vereinzelt hier und da noch, den leuchtendweißen Stern einer Margaretenblume.

Mit fröhlichem Lied, die einzige Musik, an welcher Max sich beteiligte, indem er den Sopran der Schwestern nicht immer richtig, doch um so kräftiger mit seinem etwas brummenden Bariton unterstützte, zogen sie die Wilhelmshöher Allee entlang.

Die letzte Strophe noch auf den Lippen, klinkte Paula jetzt, da sie heimgekommen, die Haustür auf, betraten sie das große Wohnzimmer unten.

Dann hielten sie plötzlich inne.

Es war so eigen still hier. Die kleinen Geschwister waren nicht da. Es war auch so merkwürdig aufgeräumt. Eine blanke, neue weiße Serviette lag auf dem Eßtisch! Und die Großmutter, wirklich, die Großmutter, die so selten aus ihrer fernen Wohnung in der Stadt hier erschien, saß auf dem Sofa, die beste Haube, schwarze Spitzen und schwarze Perlen auf dem ergrauenden Haar, und sah ihnen mit einer feierlich freudigen Miene entgegen.

Ja, es war so feierlich alles. Es wurde auch ihnen ganz feierlich zu Sinn, als müsse sich ganz etwas besonders Herrliches, Wunderbares zugetragen haben.

Da mit einem Male, die Tür zu Mutters Schlafzimmer war nur angelehnt, erklang von dort ein dünner, leiser, aber scharfer Schrei, fast wie eine kleine Kinderstimme, herein.

Was konnte das nur bedeuten?

Es hatte sich eben in der Tat etwas Wunderbares, Herrliches zugetragen.

Ein junges Menschenkind war in die Welt gekommen, ein neues Schwesterlein hatte die kleine, blonde Lieselotte ihrer Stelle des Nesthäkchens entsetzt.

Erstaunt, erfreut und auch ein wenig scheu folgten die Kinder der Großmutter in das Zimmer, wo ihnen die Mutter den kleinen Ankömmling zum Willkomm entgegenwies.

»Ihr werdet es liebhaben?« fragte sie.

Max fuhr durch sein langes Haar, und indem er mit kritischem Blick, den er als zukünftiger Maler und Künstler gern annahm, das kleine Geschöpfchen betrachtete, das rund und rot, die Äuglein geschlossen, die Händchen zu winzigen Fäustchen geballt, in seinem Bettchen lag, erklärte er bedächtig:

»Sie wird ja wohl noch hübsch werden, die kleine Dame, denn, einstweilen – na –« Er brach ab; aber der Eichenkranz, den er von seinem Leib löste und auf das Bettchen legte, sprach doch dafür, daß er auf alle Fälle sein Bestes zu tun bereit war.

»Und du, Paula?« fragte die Blutter.

»O, ich werde ihr vorspielen und sie mit in das Konzert nehmen. Sie soll die ersten Blumen haben, die man mir schenkt.«

Ein leises Lächeln spielte um der Mutter Lippen, doch auch ein leiser Seufzer hob ihre Brust.

»Ich werde dich liebhaben, warten und pflegen, kleines Schwesterchen,« sagte da Martha, »daß du groß wirst!« Zärtlich streichelte das junge Mädchen die geschlossenen Hände des Kindes.

»Danke!« – wie von einer Sorge befreit, hob sich jetzt der Mutter Brust.

»Ob du Wort hältst, Martha?« Und mit einem eigentümlich ernsten Blick sah sie dem Töchterchen in die blauen Augen.

»Nun geht hinaus, euer Schwesterchen und ich wollen schlafen,« sagte sie dann.

Droben des Vaters Zimmer war heute der Vereinigungspunkt für die Geschwister. Bei einer trefflichen Schokolade wurde hier die Ankunft des Schwesterchens gefeiert, und da der Zwetschenkuchen, welchen dieses, nach einem alten Volksbrauch, der bei Wernaus stets eingehalten wurde, besonders zu dem Zwecke mitgebracht hatte, ausgezeichnet mundete, söhnte sich der Sekundaner nicht nur mit der entschieden noch ungewissen Schönheit aus, welche, so erinnerte er sich gehört zu haben, allen kleinen Rindern eigen sei, sondern er wurde sogar sehr liebenswürdig.

Er kroch auf Händen und Füßen herum, war bald das Schulpferd Alice aus dem Zirkus Sarotti für die Vorführungen des Mister Charles, die hier in dem Überklettern von Klein-Hänschen dargestellt wurden, bald der Elefant aus dem Zoologischen Garten für einen Spazierritt von Klein-Lieselotte.

Als dann noch Fritz Steinbach mit Schwester Marie und Leni Roch erschienen und der Vater zu Ehren des Tages einige Flaschen Apfelwein zum besten gab, wurde man sehr heiter.

Einzig Martha blieb still in dem allgemeinen Jubel.

Immer wieder sah sie der Mutter Augen auf sich ruhen, mit einem seltsam ernsten Blick, der sie so im Innersten berührte, daß sie ihn nicht vergessen konnte – –.

Zuletzt hielt es das junge Mädchen nicht mehr aus in der munteren Schar. Sie meinte ganz bestimmt, die Mutter müsse ihrer bedürfen.

Und flink eilte sie hinunter.

Da traf sie denn gerade auch im richtigen Augenblick ein.

Das Nachtlicht war umgefallen. Öl und Wasser ergossen sich über den Tisch; das kleine Lichtchen flackerte nur noch erlöschend in der feuchten Flut.

Mutter hatte Verlangen nach einem Teller Suppe. Es war niemand in dem Zimmer, ihn zu beschaffen.

Schnell brachte das junge Mädchen das Nachtlicht wieder in Ordnung und holte die gewünschte Suppe herein.

Ein frohes Lächeln verklärte der Mutter Züge.

»Bist doch meine Martha,« sagte sie, und mit sichtlichem Wohlbehagen löffelte sie die Suppe aus.

»Meine gute Martha,« wiederholte sie noch einmal, als sie dem Töchterchen dankend den Teller zurückgab und ihre Kinderhand in beide Hände nahm.

»Du wirst mich nicht verlassen.«

»Aber sicher nicht, Mütterchen,« gab Martha zurück und sah, ohne es zu wissen, feierlich zu der Mutter empor.

Da, wieder begegnete sie dem eigentümlichen Blick, der, wie sie jetzt ganz bestimmt empfand, um etwas zu sorgen, zu bitten schien, was die Lippen nicht sagen wollten.

Und merkwürdig, wieder auch wurde dem jungen Mädchen, obwohl es eben noch sich so glücklich über die kleinen Handleistungen gefühlt, so eigentümlich bang und schwer zu Sinn.

Sie vermochte auch nicht wieder hinaufzugehen unter die anderen.

Auf den Fußspitzen, um das Schwesterchen nicht in seinem Schlaf zu stören, schlich sie in das Musikzimmer und nahm die Geige aus dem braunen Rasten. Leise huschte sie über den Gang in das entlegene Fremdenstübchen und legte hier ihr ›Lieblingsspielzeug‹ an die Wange.

Sicher, trotz dem Dunkel ringsum, führte die Rechte den Bogen, griffen die Finger der Linken die Saiten. Leise, heimlich, bang, fast klagend begannen die Melodien des Air von Bach durch den stillen Raum. Sanft schwollen sie an, immer inniger, immer wärmer in fast sehnsüchtigem Flehen. Es war, als ob das junge Mädchen in ihnen nach einem Ausdruck suchte für das, was ihm das Herz bewegte. Dann wurden die Töne fester, und am Schluß klang einzig nur noch der tiefe Frieden, das felsenfeste Vertrauen aus ihnen heraus, für welche der große Bach gerade hier so einen herrlichen Ausdruck gefunden hat. Ruhig auch sah es wieder in Marthas Innerem aus; ja, sie war fast heiter geworden.

Da trat Vater Wernau ein.

Wenn auch Martha gedacht, hier würde es niemand hören, das Ohr des Vaters, ob er sich auch inmitten der heiteren kleinen Gesellschaft bewegte, hatte doch das Spiel seines Kindes von drüben vernommen. Ernst küßte er sie auf die Stirn:

»Und sie hat doch ein echtes Künstlerherz, unsere Martha,« sagte er gerührt.

Das noch so junge Mädchen verstand wohl den Sinn dieser Worte nicht ganz. »Was meinst du, Vater?« fragte sie.

Er lächelte: »Du warst bewegt! – Es ist ja auch nichts Geringes, wenn noch ein neues Leben dem Kreise verbunden wird, dem wir angehören. – Neues Glück und neues Leid muß mit ihm kommen!«

Martha nickte. Das konnte stimmen zu ihrem Empfinden, ihrem Spiel. »Aber das Künstlerherz, Vater?« fragte sie.

Wieder lächelte Vater Wernau. Dann strich er mit der Hand über den Kopf, von hinten nach vorn, wie es ältere Herren gern tun, wenn sie etwas wohlgefällig überdenken:

»Ja, es ist etwas Wunderbares, Eigentümliches um das Künstlerherz,« begann er dann.

»Es empfindet so fein, so tief, so warm und so lebendig! – Es gibt auch nicht eher Ruhe für all die widerstreitenden Empfindungen, die Geschehnisse, die das Leben bringt, auch für das häßliche und Schlechte hier, bis da eine Lösung oder Versöhnung in einem höheren Einklang gefunden ist, so wie sich die Dissonanzen lösen in der Musik. Es gibt nicht Ruhe, bis da für all das Werden hier, alles, was die Menschen bewegt in ihrem Empfinden, Streben und Wollen, ihren Gedanken und Idealen, ein Ausdruck, eine Gestalt gefunden ist in der künstlerischen Form.

»Das zu können ist Kunst; das zu können gehört zu dem Künstler, vollendet den Künstler.

»Aber dies Können tut's nicht allein! Hauptsache bleibt doch das, was nach Ausdruck, nach Gestaltung drängt, der Gehalt in der Form; – Hauptsache bleibt der Künstler selbst, seine Persönlichkeit, seine Begeisterung, seine große, unauslöschliche Liebe zu allem, was lebt, gut, groß ist und schön, die Liebe, die der großen Gottesliebe entquillt, ja im Grunde ein Teil von ihr selber ist.

»Darum kann auch nur ein Mensch, der diese Liebe im Herzen trägt, dem seine Kunst auch einen Gottesdienst bedeutet, ein echter Künstler sein. – Er wird die Menschen trösten in ihrem Leid, sie erheben über alles Häßliche, Niedere, wo es sie im Leben bedrückt, sie läutern in ihren Neigungen und Wünschen, kräftigen in der Liebe Gottes, um tüchtig und gut zu werden in dessen Dienst, was doch immer das höchste bleibt.«

Leuchtenden Auges blickte Vater Wernau drein. Strahlend sah Martha zu ihm auf.

»Ja« fuhr er fort, »es ist etwas Köstliches um ein Künstlerherz, etwas Köstliches, ein Künstler zu sein!« Wohlgefällig strich des Vaters Hand seinem Kinde über das glänzende Blondhaar.

»Und jetzt bist du wieder heiter?«

Martha nickte und lächelte glücklich.

»Und nun geh hinüber zu den Geschwistern. Ich will nach Mütterchen und der Kleinen sehen, auch noch ein paar Noten durchgehen für morgen. Wenn ich fertig bin, komme ich zu euch!«

Und glücklich lächelte Martha noch einmal, und lächelnd trat sie bei den Geschwistern ein.

Man war hier währenddem immer heiterer geworden und hatte sie kaum vermißt. Bei dergleichen einten sich Paula und Max vortrefflich, namentlich wenn es sich um das Planen für die Zukunft handelte.

So hatte denn Paula freundlich mitangehört, wie die Knaben sich dereinst ihr Atelier einrichten wollten mit kostbaren Waffen, persischen Teppichen, französischen Gobelinen, und gefällig beigestimmt. Ja, sie war heute auch wieder mal sehr gnädig gegen Max gewesen, daß sie ihm versprach, den Vater zu bitten, er möge ihm endlich wenigstens doch einen Samtrock schenken.

Wie dem jungen Mädchen die rote Samtschleppe, die Blumen und Brillanten mit der Pianistin, war Max der schwarze Samtrock mit dem Maler unauflöslich verbunden. Es erschien ihnen beiden gewissermaßen als Sinnbild der Künstlerherrlichkeit.

Nun sollte Vater aber auch sehen, daß er Talent habe, und Tante Lenchens Hochzeit, die in Kürze stattfand, sollte Gelegenheit dafür bieten.

Sie beschlossen demnach, den Lebenslauf der Braut und des Bräutigams vorzuführen, wie das ja des öfteren am Polterabend geschieht.

»Den Text liefern wir gemeinschaftlich, in Knüttelversen, – natürlich!« erklärte Paula sofort.

»Die Bilder Fritz und ich!« rief Max. Fritz war dabei und dafür, es müsse das auf einem großen Bild in der Weise der Mordgeschichten, wie sie früher auf den Messen üblich waren, geschehen.

»Famos!« Paula schlug in die Hände. »Ich lasse mir ein hübsches Kostüm machen und singe die Verse, Fritz spielt die Orgel, und du, Max, erklärst die Bilder.«

»Aber du mußt sie dann auch so malen, daß –«

»Daß Vater gewonnen wird, mich freigibt von Gymnasium und Maturprüfung und mich zur Akademie schickt. Das wäre! –

»O, ich gehe heute noch an den Entwurf. Ich weiß schon ein Bild. Tante Lenchen, wie sie als Kind mal naschen wollte und statt des Himbeersaftes die Bitterwasserflasche erwischte und Bitterwasser trank. Das Gesicht – das wird fein!«

»Oder Tante Lenchen, wie sie gut zu uns war!« klang es mit schönem Ernst von Paulas Lippen. »Eigentlich hat sie uns alle aufpäppeln helfen!« Und schon wieder mit sprudelndem Übermut klang es:

»Doch war eines beinah groß,

Kam ein andres auf den Schoß!«

»Bitte, sie knüttelt schon!« rief Marie Steinbach lustig. Auch die anderen lachten.

»Die Rheinreise aber ist besser noch!« – Max war wieder bei den Bildern. »Famos, auch der Ritt nach Rolandseck auf dem dicken Hans und –«

Und wie der Wind war Paula aufgesprungen, überraschend schnell war es über sie gekommen. Eine drastisch deklamatorische Stellung einnehmend, begann sie:

»Armes Grauchen konnt' nicht mehr,

Tantchen war auch viel zu schwer.

Und so streckt es alle Glieder,

Legt sich auf den Boden nieder,

Setzt gemütlich Tantchen ab,

Und dann geht es trab, trab, trab,

wie ein Esel flink und munter,

Statt den Berg hinauf, hinunter.

Tantchen tat das sehr verstimmen,

Mußte wie wir andern klimmen

Jetzt hinauf die steile Höh,

Tat es nur mit Ach und Weh!

Doch dem Mühn ward schöner Lohn,

Denn dort oben weilte schon

Der, dem es bestimmt auf Erden,

Tantchens Mann und Glück zu werden.«

»Famos!« jubelten sie fröhlich.

»Und wie sie dann hinunterschauten auf den schönen Rhein,« fuhr Max in seinen Erinnerungen fort, »den schönen Rhein und Nonnenwerth, hinüber zu dem Siebengebirge; – wie Onkel Bernd sich mit Vater bekanntmachte und uns später in seinem Kahn mit nach Königswinter nahm. – Wie wir hier echten Rheinwein tranken und vergnügt waren, dann noch hinaufwanderten auf den Drachenfels: O, ich weiß das alles noch, als wäre es heute gewesen!«

»Weißt du auch, daß du heute noch eine mathematische Arbeit zu machen hast auf morgen?«

Leise war Martha hinter den Bruder getreten und hatte den Arm um seinen Nacken gelegt, wie es Mutter tat, wenn sie ihren Jungen an eine Pflicht erinnern wollte, die ihm unbequem war.

»Ach, laß!« brauste er auf. Finster blickte er drein. Der Spaß war ihm gründlich verdorben. »Daß du mir so dazwischenkommen mußt!«

»Ach, laß ihn heut mal gehen!« Paula streichelte in ungewohnter Zärtlichkeit des Bruders langes Haar. Es war so hübsch gewesen; sie hatten sich so gut verstanden, sich so ganz als Künstler gefühlt. »Einmal ist nicht immer. Mäxchen muß auch mal eine Freude haben.«

»Martha weiß eben gar nicht, wie ein Künstler empfindet, was ein Künstler bedarf.« Max meinte sich das schuldig zu sein und scheuchte damit jedes bessere Bedenken fort.

Diesmal hatte auch Martha heftig werden wollen; aber sie dachte an des Vaters Worte und lächelte nur. –

Schweigend und lächelnd saß sie eine Weile da und hörte zu, wie die anderen fabulierten und reimten, dann reimte sie fröhlich mit.

Als Vater Wernau wiederkam, war bereits ein Gesang zu Tante Lenchens Lebenslauf beendet und ein Bild wenigstens in Gedanken skizziert.

Es wird aber nichts mehr verraten, das soll eine Überraschung werden!

![]()