|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In einem geräumigen Zimmer, dessen Einrichtung so einfach war, dass sie beinahe an Armut grenzte, sassen zwei junge Mädchen in tiefer Trauerkleidung und ein Mann, der die Höhe der Sechzig erreicht haben mochte, um einen runden, mit einer blau und rot gewürfelten Decke bedeckten Tisch.

Von draussen schlug in kurzen Absätzen ein stössiger Nordost gegen die Fensterscheiben.

Am Himmel zogen graue, schwere Wolken einher und verdunkelten auf Augenblicke das kahle, unfreundliche Gemach. Man konnte dann nur noch die bleichen Gesichter der beiden Mädchen und die auf dem Fussboden verstreuten Blütenblätter von weissen Astern und hellfarbigen Rosen deutlich unterscheiden. Ein widerlicher Geruch von Karbol, Räucheressenzen, Cichorienkaffee und toten Blumen durchzog den Raum.

Eine Zeitlang war es ganz still zwischen den Dreien. Nur ab und zu klirrte ein Kaffeelöffel gegen eine der Tassen auf dem Tisch, vornehmlich von dem breiten, geblümten Sofa her, auf dem in gebückter Haltung der Mann – eine starkknochige, breitschultrige Gestalt – sass. Als er jetzt mit der Hand ungeschickt gegen die dickbauchige Kaffeekanne stiess und beinahe den ganzen starkduftenden Trank verschüttet hätte, rief er ungeduldig die beiden ihm gegenübersitzenden Mädchen an.

»Bring' doch endlich eine von Euch Licht, man sieht ja nicht die Hand vor Augen mehr.«

Die schlankere und schmächtigere der beiden Mädchen war sofort aufgesprungen und kam nach einigen Augenblicken mit einer brennenden Lampe wieder, die sie in der einen Hand trug, während die andere sich schützend über die rotverweinten Augen legte. Auch die im Zimmer verbliebene Schwester beschattete ihr Gesicht vorerst gegen den grell einfallenden Lichtschein.

Nachdem das Mädchen die Lampe auf das rotgewürfelte Tischtuch gestellt hatte, schloss sie sorgfältig die Fensterladen, durch deren herzförmige Ausschnitte jetzt kaum noch ein fahler Tagesschein drang, so schnell hatte die Dunkelheit zugenommen. Auch der Wind war stärker geworden. Heulend pfiff er gegen die Hauswand und wieder zurück, als ob er sich erbose, da einen Widerstand zu finden.

»Welch' eine Nacht für Mutter da draussen,« stiess sie halblaut, selbst wie von Frost geschüttelt, hervor.

Die jüngere Schwester, kleiner und rundlicher wie sie, drückte ihr die Hand. Auch in ihren Augen standen Thränen.

Als das junge schmächtige Mädchen mit ihrer Verrichtung am Fenster fertig war und sich dem Tische wieder zuwandte, standen ihr die Thränen in den Augen.

»Grässlich, Lotte, solch' eine erste Nacht auf dem Kirchhof.«

Der Mann auf dem Sofa überhörte absichtlich die halblaute, ruckweise geführte Unterhaltung zwischen seinen Töchtern. Er rührte in seiner Kaffeetasse und warf dabei einen halben, verlangenden Blick auf den Pfeifenständer an der Wand, sich gegenüber.

Nee, nee, das würd' ja wohl doch nichts werden. So an Mutters Begräbnistag ging das nicht wohl an. – Mit einem langen Zuge leerte er den Kaffeerest aus seiner grossen Tasse, schob mit dem Rücken der Hand Brotkrumen und Gerätschaften bei Seite und sah dann mit einem halb mitleidigen, halb genierten Blick zu seinen beiden stumm dasitzenden Töchtern hinüber.

»Ihr wolltet ja was mit mir bereden, Kinder. Na, denn man los und lasst die Köpfe nicht so miesepetrig hängen, wie ein paar kranke Gäule. Mutter war doch nu mal nicht zu helfen. Ein Wunder, dass wir sie so lange behalten haben. Nu hilft's mal nichts, nu müssen wir eben ohne sie fertig zu werden suchen. Was wollt Ihr also?«

Lotte, die ältere und schlankere von beiden, hatte ihr Taschentuch hervorgezogen und schluchzte, keines Wortes mächtig, leise hinein. Die andere, Lena, versuchte ihre Schwester zu trösten. Als sie sah, dass ihre Bemühungen nicht den geringsten Erfolg hatten, wandte sie sich zu ihrem Vater hinüber.

»Wir wollten mit Dir darüber sprechen, Vater, dass Lotte und ich, wo wir nun hier nicht mehr nötig sind, unseren alten Plan wieder aufnehmen und nach Berlin ziehen wollen. Onkel Karl ist ja soweit auch ganz dafür, und er meinte, Dir würd's auch recht sein, wenn wir uns nun endlich selbstständig machten. Es sei doch auch mehr als notwendig, und hier in dem Nest nichts für uns zu holen.«

»Hm. Und wie dachtet Ihr Euch das? Du wirst Dir das ja doch wohl mit Onkel Karl schon alles gründlich ausklabautert haben, Lena?«

»Ja, Onkel meinte – er wird ja auch noch selbst mit Dir reden – das beste wäre, wir gingen so schnell als möglich, damit hier nicht erst noch viel draufgeht. Es ist ja jetzt bald Ende September. Die Wohnung wirst Du vielleicht noch zum 1. Oktober los, und wir haben gerade jetzt zum Quartal doch die beste Chance für Berlin.«

»Das klingt ja alles sehr schön, aber was denkt Ihr, was aus mir werden soll, hm?«

»Du hast ja doch Deine Gnadenpension, Vater – und wenn Du uns los bist, dann kostet Dich doch das Leben nicht mehr viel. Wenn wir erst verdienen, schicken wir Dir ja auch gern dazu, Vater, und so ein einzelnes Zimmer, vielleicht bei Karsten in der Färbergasse, wo Du immer so gern im Garten sitzest, das kann ja doch auch die Welt nicht kosten.«

»Na, das ist doch wenigstens nett von Dir, Lena, dass Du bei diesem ganzen Plan auch ein bischen an Deinen alten Vater gedacht hast. Wahrhaftig, das freut mich. Geh', hol' mir einen Korn aus dem Schrank. Ich muss 'n Schluck für den Magen haben. Ganz schwubbrig ist mir geworden bei dem Gedanken, dass ich nun hier allein sollte sitzen bleiben in den kahlen vier Wänden, – aber bei Karsten, das ist nicht übel – danke – kannst mir gleich noch einen geben, Lena. War das heut' ein Tag! – Karsten ist ein honoriger Mensch, und wird mich gut halten gegen eine kleine Vergütung, und dann, wenn Ihr erst verdient – – Und was meinst Du, Lena, wenn ich mal zum Herrn Oberamtmann nach Klockow rausführe? Vielleicht legt er noch 'ne Kleinigkeit drauf, wenn ich ihm sage, dass ich nun ganz allein stehe auf der Welt, und die Alte tot, und meine Mädchen mich verlassen haben – schenk' mir noch einen ein, Lena – am Ende bin ich doch im Oberamtmann seinem Dienst invalide geworden.«

»Ja, das thu' Du man, Vater, thu' Du man was für Dich,« warf jetzt Lotte mit thränenverschleierter Stimme ein. »Der Herr Oberamtmann ist ein guter Mensch!«

»Das wäre nun ich, wenigstens so ungefähr, und nu kommt Ihr d'ran. Wie habt Ihr Euch das mit Berlin denn gedacht?«

»Ich geh' doch zur Telephonie, Vater. Das weisst Du ja längst.«

»Ist denn die Wartezeit schon um, Lena?«

»Noch nicht, aber in ein paar Wochen, derweil helfe ich Lotte sich etablieren.«

»Lotte sich etablieren?!«

Nur mit Mühe verhielt der Alte ein lautes Lachen. Um es herunterzuwürgen, schenkte er sich den vierten Korn ein.

»Als was will sich Lotte denn etablieren?«

»Sie will weiter Putz machen, Vater; hat doch hier schon ganz nett verdient, unsere Lotte,« warf Lena ein und zog die ältere Schwester protegierend an sich.

»Zum Etablieren gehört aber doch vor allen Dingen Geld und nochmal Geld,« und der Alte sah seine Töchter mit einer Art melancholisch-humoristischem Zwinkern von der Seite an.

Lotte wurde über und über rot.

»Ich denke, Vater – Lena meint – Onkel Karl sagt –«

»Unser mütterliches Erbteil müsstest Du uns natürlich auszahlen, Vater. So steht's im Testament, und so ist's auch in der Ordnung«, platzte Lena heraus.

Der Alte schlug auf den Tisch, dass Flasche, Glas und Tassen zusammenklirrten.

»I sieh mal einer an, wie klug die Mädchen heutzutage sind. Ja freilich, wenn's im Testament steht –«

Und wieder zwinkerte er mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu ihnen hinüber.

»So, und nun weisst Du, Vater, wie wir's meinen, und nun kannst Du ja überlegen, ob Dir's so recht ist.«

Und dabei stand Lena auf und zog ihre Schwester mit in die Höhe.

»Komm, Lotte, Du musst jetzt ein bischen ausruh'n.«

Die Mädchen waren noch nicht bis zur Thür gelangt, als vom Flur her die Klingel anschlug.

»Wer kann denn da noch kommen? heut' am Begräbnistage, und so spät –«

Lena ging schnell hinaus, um zu öffnen, und kehrte in Begleitung eines jungen Mannes zurück, der in verlegener Haltung eintrat.

Der Alte auf dem Sofa hatte sich schwerfällig nach der Thür umgewandt. Als er den jungen Mann bemerkte, legte sich ein breites, gemütliches Lächeln über sein Gesicht.

»Franz! So, so! Na, das ist ja 'mal nett, mein Jung', dass Du Dich noch ein bischen seh'n lässt, an so'n schlimmen Tag. Na setz' Dich man. Trinkst 'n Korn mit, Franz?«

Der junge Mann, eine hübsche, kräftige Erscheinung, blickte unschlüssig von den beiden Mädchen zu dem Alten auf dem Sofa zurück.

Lotte hatte sich abgewandt, aber Lena nickte ihm ermutigend zu.

»Ich will nicht lange aufhalten, Herr Inspektor. Ich wollte nur fragen, ob der Herr Inspektor oder die jungen Damen etwas für mich hätten. In solchen Zeiten – Aber am Ende störe ich doch nur –«

»Na zum Kuckuck, Mädchen, könnt Ihr denn den Mund nicht aufthun und Franz Krieger zum Bleiben nötigen? Thut ja gerade, als ob uns ein wildfremder Mensch ins Haus gefallen wäre.«

Jetzt trat Lena auf den jungen Mann zu.

»Das versteht sich doch von selbst, dass Du hier bleibst, Franz, wenn Du magst.«

Franz Krieger sah mit einem fragenden Blick zu Lotte hinüber. Die aber stand in so müder, niedergeschlagener Haltung da, dass Franz sich mit einem leisen Seufzer zu Lena zurückwandte.

»Na, wenn's recht ist, bleibe ich auf ein Stündchen.«

Der Inspektor schob ihm die Kornflasche zu.

»Ein Glas, Lena. Allemal der Bienvenu, mein lieber Franz –. Ihr braucht Euch nicht zu genieren, Mädels – wenn Lotte ausruhen will –«

Die Mädchen gingen mit einem kurzen Kopfnicken zur Thür hinaus. Franz sah ihnen nach und sprach eine ganze Weile gar nichts. Dann schenkte er das vor ihm stehende Glas voll, blickte hinein und sagte: »Ja, ja. Die Frau Inspektor, das war 'ne Frau. Die armen Mädchen haben viel verloren.«

Der Alte trommelte erst eine ganze Weile auf den Tisch, ehe er sich entschloss, eine Antwort zu geben.

»Hm, ja – besonders die Lotte wird's schwer haben. Sie ist Mutters Ebenbild. Auch so 'ne weiche, anschmiegsame Natur, die gleich die Flügel hängen lässt. Lena wird eher d'rüber wegkommen. Die lässt sich so leicht nicht unterkriegen oder die Butter vom Brot nehmen. Na, was sagst Du denn dazu, Franz, dass die beiden nach Berlin wollen?«

Dem Angeredeten schoss das Blut ins Gesicht. Er brauchte eine ganze Weile, bevor er antworten konnte.

»Also soll es wirklich Ernst werden? Sie dürfen das nicht leiden, Herr Inspektor.«

»Leiden? Papperlapplapp. Wenn der Knüppel beim Hund liegt.«

»Ist es so lange gegangen, Herr Inspektor, na, dann wird's ja wohl auch noch ein Weilchen weiter geh'n. Und zwei so hübsche Mädchen wie Lotte und Lena –«

Der Inspektor lachte laut auf. Dann brummte er etwas in seinen martialischen Schnauzbart, das wohl eine Art Reuebekenntnis für sein heute so überaus unpassendes Lachen bedeuten sollte.

»Du denkst wohl gar an 'n Mann, Franz? Arme Mädchen kriegen heutzutage nicht so leicht einen. Zu meiner Zeit war das was anderes. Als ich meine Luise nahm, hatte die keinen roten Dreier in der Tasche. Die 1500 Mark, die die Mädchen von ihr kriegen, hat sie sich in der Ehe zusammengespart mit ihrem privaten Gemüse- und Obsthandel, als wir noch draussen in Klockow waren. Die hat sie ja denn auch trotz Krankheit und Not bis zum Letzten festgehalten. Aber heute – pfui Deibel – nee –« und der Inspektor spuckte in weitem Bogen auf die Diele.

Franz Krieger rückte unruhig auf seinem Stuhle hin und her. Er schien im Begriff, eine von der Behauptung des Inspektors weit abweichende Bemerkung zu machen, als der Alte das Wort schon wieder beim Wickel hatte und mit einem gehörigen Sprunge auf eine früher gefallene Bemerkung zurückkam.

»Und was Du da von so lange gegangen sein sagst, das stimmt auch nicht, mein Jung'. Es ist eben gar nicht gegangen. So lange Mutter lebte, – und du lieber Gott, wie hat der arme Wurm die letzten Jahre gelebt, – war kein Gedanke, dass die Mädchen aus dem Hause konnten. Das weisst Du ja selber, Franz. Alles wäre drunter und drüber, und meine Alte vor der Zeit daran kaputt gegangen. Nu aber ist es höchste Zeit, dass der Hausstand hier aufgelöst wird und Jeder seine Wege geht. Ich hab' mich man blos ein bischen falsch gestellt, vorher, als die Mädchen davon anfingen. Im Grunde haben sie tausendmal recht, und froh will ich sein, wenn ich den ganzen Krempel erst los bin und in Karsten seinem Garten in Frieden meine Pfeife rauchen kann –«

Und der Inspektor warf wiederum einen sehnsüchtigen Blick auf die metallbeschlagenen Pfeifenköpfe an der Wand, die von dem Reflexlicht der Lampe hell beleuchtet, verlockend zu ihm herüberglänzten.

Franz Krieger war während dieser endlosen Rede noch unruhiger als zuvor auf seinem Stuhle hin- und hergerückt.

Tausend Einwände hatte er auf dem Herzen. Würde der egoistische, eigensinnige alte Mann gewillt sein, auch nur einige davon ruhig anzuhören?

In seiner Unschlüssigkeit nahm Franz nun doch das so lange verschmähte Branntweinglas an die Lippen und trank es mit einem Zuge leer. Dann, nach einem tiefen Atemzuge fasste er sich ein Herz.

»Ihre Pfeife im Garten bei Karsten rauchen – das könnten Sie ja doch wohl auch, Herr Inspektor, ohne dass die jungen Mädchen dazu nach Berlin müssten, wenigstens – Lottchen nicht. Die hat doch hier mit ihrer Putzmacherei früher schon, als die Mutter noch besser war, ganz nett verdient – und – wenn der Hausstand hier durchaus aufgelöst werden soll – meine Mutter, Herr Inspektor, die würde Lottchen gleich zu sich nehmen –«

Der Alte sah ihn beinahe mitleidig an:

»Nee, Franz, mein Jung', die Vorschläge, die lass Du man sein – damit wirst Du kein Glück haben – die Mädchen trennen sich nicht –. Und warum sollen sie denn nicht auch ihr Heil in Berlin versuchen, wie so viele andere –«

»Und dabei vielleicht zu Grunde gehen, wie so viele andere,« murmelte Krieger vor sich hin. Laut sagte er nur:

»Welche Garantien haben Sie denn, Herr Inspektor, dass es Ihren Töchtern glückt? Berlin ist ein heisser Boden und viel gehört dazu, sich da durchzubringen. Die Konkurrenz ist gross in jeder Branche, und die Gefahren nicht minder für junge alleinstehende Mädchen, die keinen, aber auch gar keinen Anhalt haben. Fortwährend fordert die Grossstadt ihre Opfer. Sollte es denn keine Mittel geben, Ihre Töchter davor zu bewahren, dass sie vielleicht auch, über kurz oder lang, zu diesen Opfern gehören?«

Der Inspektor hatte dem jungen Mann zuerst mit staunender Verwunderung zugehört. Zu einer so langen Rede hatte Franz Krieger sich nach des Alten Wissen noch niemals aufgeschwungen und zu einer, des Alten Meinung nach »so höllschen gebildeten«, erst recht nicht. Dann aber war er ungeduldig geworden und schlug zuletzt heftig mit der Faust auf den Tisch.

»Kotz schock Krieger, was soll denn das bedeuten? Lass Du das Flaumachen sein, das rat' ich Dir! Die Lena ist ein ganzer Kerl, die wird die Lotte schon ins Schlepptau nehmen, und dann – was die Gefahr betrifft, na hör' mal, Jung', das ist denn doch ein bischen starker Tobak. Meine Mädchen sind ordentlich und rechtschaffen erzogen und für solche Mädchen giebt's keine Gefahr. Und nun aus und basta!«

Franz Krieger hatte sich erhoben und war im Begriff, sich zu verabschieden, als der Inspektor einlenkte.

»Nee, so war's nicht gemeint. Bleib Du man ruhig sitzen und erzähl' mir auch ein bischen was. Die Kinder werden ja nun wohl auch gleich zurückkommen, wenn Lotte wieder ein bischen bei Wege ist. Dann isst Du ein Butterbrod mit uns. Essen muss ja der Mensch am Ende auch an solchem Tag. Aber von der Berliner Geschichte fang Du mir nicht wieder an, das rat' ich Dir.«

Und dabei schlug der Alte seinem Gast auf die Schulter, dass es klatschte.

Wirklich kamen Lotte und Lena jetzt zurück, Lotte sehr blass, aber nicht mehr mit ganz so verschwollenen Augen. Sie setzte sich zwischen ihren Vater und ihre Schwester an den runden Tisch und blickte, ohne sich an der Unterhaltung zu beteiligen, nur manchmal stumm und nachdenklich zu Krieger hinüber, der jetzt auf des Inspektors Aufforderung vom Geschäft zu erzählen begann.

»Na, wie's scheint, macht sich die Sache, mein Jung'.«

»Ueber Erwarten gut, Herr Inspektor.«

»Bist auch ein ordentlicher Mensch, Krieger.«

Der junge Mann antwortete nicht gleich, sondern sah zu Lotte hinüber, ob sie des Vaters Bemerkung mit Miene oder Blick bestätigen würde.

Als sie, statt nach ihm, mit vollkommen abwesenden Blicken in irgend einen Winkel starrte, meinte er schüchtern:

»Das Verdienst daran ist nicht gross, Herr Inspektor. Essen und trinken müssen die Leute am Ende immer, wie Sie eben selbst behaupteten. Na, und dann ist gerade in Kolonialartikeln die Konkurrenz hier am Platz nicht gross. Wenn es sich so weiter macht, hoffe ich in zwei Jahren meiner Mutter das Kapital herauszahlen zu können, das sie mir zuliebe hineingesteckt hat. Dann bin ich die Schulden los und mein eigener Herr.«

Wieder sah er nach Lotte hinüber und wieder ohne jeden Erfolg. Dagegen nickte Lena ihm freundlich zu, und der Inspektor schmunzelte und schlug ihm bedeutungsvoll abermals klatschend auf die Schulter.

Dann kam, wie zu erwarten gewesen, die Rede noch einmal auf Berlin. Jetzt wurde sogar Lotte gesprächig, und bald war es Franz Krieger völlig klar, dass er bei den beiden zunächst Beteiligten ebenso wenig gegen den Berliner Plan ausrichten würde, als es kurz zuvor bei dem Alten der Fall gewesen war.

Beide Mädchen waren völlig eingenommen von ihrem künftigen Beruf und dem neuen Leben, das sie sich zu schaffen im Begriff standen. So zartfühlend sie es auch vor dem Vater zu verbergen trachteten, Franz fühlte es doch heraus, dass ihnen der Boden unter den Füssen brannte und sie fort begehrten aus dem kleinen Nest und den engen Verhältnissen mit all' jener gebieterischen Energie, die nur erfahrungslose, blind hoffende Jugend giebt.

Er überzeugte sich in dieser Stunde davon, dass ihm nichts übrig blieb, als sich zu fügen.

Berlin lag nicht aus der Welt. In kaum vier Stunden war es zu erreichen. Er würde die beiden jungen Mädchen ja mit Gottes Hilfe nicht ganz aus den Augen verlieren. Auch die zwei Jahre, bis er als vollkommen selbständiger Mann dastand, würden vorübergehen und dann, ja dann würde vielleicht alles anders und besser werden.

Als es neun Uhr schlug, empfahl er sich mit einem fragenden besorgten Blick auf Lottchen. Sie war im Laufe des Abends immer bleicher, immer gedankenabwesender geworden. Aber es gelang ihm nicht, ihr ein gutes, tröstendes Wort zu sagen. Sie bemerkte es nicht einmal, wie sehr ihn danach verlangte.

Nachdem der Tisch abgeräumt worden, suchten auch die Schwestern und der Inspektor ihre Schlafkammern auf, und zum ersten Male seit der Todeskrankheit der Mutter hörten die Mädchen den Stelzfuss des Vaters nicht noch stundenlang über die Diele stampfen. Eine grosse Beruhigung schien über ihn gekommen zu sein, seitdem die nächsten Zukunftspläne festgestellt worden waren.

Lena schlief ein, kaum dass sie unter die Decke geschlüpft war, Lotte hörte es noch zwölf schlagen, ehe sie in einen tiefen Schlaf verfiel. Ihr träumte, sie habe ein prachtvolles Hutgeschäft in Berlin etabliert. In langen Reihen lagen die Hüte aufgeschichtet da, nach der neuesten Mode reich mit bunten, vielfarbigen Blumen garniert. Als sie aber näher zusah, waren es die Kränze auf ihrer Mutter frischem Grabe. Und am Kopfende des Grabes stand Franz Krieger in der Amtstracht des Pastor Schmidt. Gleich dem Pastor heute Morgen, hielt auch Franz die Hände über dem Grabe erhoben, aber nicht in segnender Bewegung, sondern beschwörend und warnend. –

Vierzehn Tage später war alles geordnet. Der bescheidene Hausrat war unter Aufsicht Onkel Karls verkauft worden, bis auf ein paar Möbelstücke, die der Inspektor bei Karsten eingestellt hatte und das kleine Eigentum der Mädchen, das nach Berlin vorangeschickt worden war. Lotte und Lena hatten ihr mütterliches Erbteil ausgezahlt erhalten und ihr bischen Kleidung zusammengepackt. Bei den wenigen bekannten Familien – Lotte hatte dabei auch ihre Kundschaft nicht vergessen – waren Abschiedsbesuche gemacht worden, und während an einem der ersten Oktobertage der Inspektor, die Pfeife im Munde, sich gemütlich in Karstens Garten in der Sonne dehnte, froh, die »ganze Schererei« los zu sein, dampften Lotte und Lena, fröhlicher Zukunftshoffnungen voll, der neuen Heimat entgegen.

Onkel Karl war tags zuvor in entgegengesetzter Richtung in seine Heimat zurückgefahren. Nur seinen Nichten zuliebe hatte er es so lange in dem kleinen Nest und bei seinem schrulligen Schwager ausgehalten.

Lotte und Lena hatten nur eine einzige gute Bekannte in Berlin, Marie Weber, eine Schulfreundin Lenas. Sie wurde von Lena ausserordentlich bewundert, da sie schon seit einem Jahre als Telephonistin angestellt war.

Es traf sich sehr glücklich, dass Fräulein Weber bei Ankunft der Schwestern gerade dienstfrei war. Sie konnte die Landsmänninnen an der Bahn empfangen und gleich zu dem bescheidenen Hôtel garni führen, in dem sie selbst bei ihrer ersten Ankunft in Berlin abgestiegen war.

So weit es ihre Zeit erlaubte, stand sie auch sonst den Schwestern während der ersten Tage rührig zur Seite und veranlasste auch Lena dazu, sich unverzüglich noch einmal bei der Ober-Postdirektion zu melden.

Vor allem aber musste so schnell als möglich eine passende kleine Wohnung gefunden werden, damit Lotte keine Zeit verlor. Von rechtswegen, behauptete Fräulein Weber, hätte sie schon Anfang September ihr Geschäft eröffnen müssen, wollte sie auf einen Saisonerfolg rechnen. – Lotte aber liess sich durch diese Behauptung nicht einschüchtern. Mit rastlosem Fleiss gedachte sie das Versäumte nachzuholen, sobald sie nur erst ein Arbeitsstübchen hatte und über die Bezugsquellen genügend orientiert war.

Mit der Kundschaft, hoffte sie, würde sich's dann schon machen. Hatte sie doch zu Haus, so lange es mit der Mutter noch leidlich gegangen war, einen ganz respektablen Kundenkreis gehabt. Zu ihrer grossen Genugthuung hatte Lotte auch hier das Handgeld sozusagen in der Tasche. Marie Weber hatte bereits einen Winterhut bei ihr bestellt.

Allerneueste Mode im Preise von zehn Mark. Wenn der Hut schön würde und sie recht gut kleidete, hatte die Telephonistin versprochen, unter ihren Kolleginnen für Lottes Hüte Propaganda zu machen.

Während Lottes schlichter Sinn sich nur auf das nächste Notwendige richtete, war Lena förmlich berauscht von Berlin, das sie bisher nur einmal flüchtig besucht hatte.

Ganz gegen ihre sonstige praktische Gewohnheit brachte sie ganze Tage nur im Anstaunen der Berliner Herrlichkeiten hin. Der in diesem jungen Geschöpf lebende und bisher kaum geweckte Schönheits- und Genusssinn kam in diesen ersten Berliner Tagen mit plötzlicher Gewalt zum Ausbruch.

Was konnte man in den wundervollen durchsonnten Herbsttagen auch besseres thun, als die märchenhaft schönen Auslagen hinter den grossen Spiegelscheiben der Magazine bewundern, den herrlichen Tiergarten durchstreifen, Denkmäler und private sowie öffentliche Prachtgebäude beschauen? Nein, so wundervoll hatte Lena sich Berlin denn doch nicht vorgestellt. Lotte war wirklich grenzenlos philiströs, dass sie an nichts weiter dachte, von nichts weiter sprach, als von Wohnungsuchen und Wohnungseinrichtung, von Einkäufen an Material und den besten und billigsten Bezugsquellen. Blieb Lotte wirklich einmal an einem Schaufenster stehen, so war es zweifellos das einer Modistin, von dem sie dann ihrerseits nicht loszureissen war.

Lottes inständige Bitten, ihre unantastbaren Beweisführungen, dass dies Leben nur Geld verschlinge, ohne die geringste Aussicht auf Einnahmen zu gewähren, vermochten Lena endlich dazu, mit dem Wohnungsuchen Ernst zu machen.

Die Wirtin des kleinen Hôtel garni, in das Marie Weber sie geführt hatte, war eine ordentliche Frau. Sie meinte es gut mit den hübschen, jungen, gänzlich erfahrungslosen Dingern und hatte ihnen geraten, sich an die Querstrassen der südlichen Friedrichstrasse zu halten. Dort würde eine kleine passende Hofwohnung im Preise von 3-400 Mark noch zu finden sei. Ueberdies sei die Gegend für die Zwecke von Fräulein Lottchen ausserordentlich günstig. Es wohne da in den grossen Mietskasernen eine Menge kleinen Publikums beisammen, das sie als Kunden heranziehen könne. Auf eine Konkurrenz mit Gerson und Bestellungen aus dem Tiergartenviertel würde sie ja wohl doch nicht gleich rechnen können, hatte die Wirtsfrau lächelnd hinzugefügt und Lottchen dabei freundlich auf die Schulter geklopft.

So hatten die Schwestern, von Marie Weber des näheren unterwiesen, in der Krausen- und Schützenstrasse zu suchen begonnen, aber nichts eigentlich passendes oder wünschenswertes gefunden.

Lena war der Sache bald überdrüssig. Der Tag war sommerlich warm und sie schlug vor, in einer kleinen Konditorei in der Nähe Station zu machen und Eischocolade zu trinken. Lotte aber, für gewöhnlich die bei weitem nachgiebigere und minder energische von beiden, verstand in diesen Angelegenheiten nun einmal keinen Spass. Sie erklärte Lena ganz kategorisch, dass sie erstens, seitdem sie in Berlin wären, täglich mindestens sechzig Pfennig zu viel verbraucht hätten, und zum zweiten, dass sie die Wohnung noch heute suchen, finden und auf eigene Hand mieten werde, wenn Lena noch einmal abschnappe.

Das half. Lena wollte sich denn doch das Heft nicht so ohne weiteres aus den Händen winden lassen. Auch war Lotte, trotzdem sie sich jetzt im ersten Ansturm mächtig zusammenraffte, im Grunde herzlich unpraktisch und würde vermutlich, auf sich selbst gestellt, eine grundfalsche Wahl treffen.

So suchten sie denn gemeinsam weiter, bis sie in der That noch an demselben Nachmittag nicht nur etwas Passendes, sondern auch etwas Hübsches gefunden hatten.

In der Zimmerstrasse, zwischen der Wilhelm- und Friedrichstrasse, waren sie, einem Mietszettel nachgehend, in eines der älteren Berliner Häuser geraten. Durch einen tiefen, dunklen Thorweg kamen sie in einen überraschend freundlichen, hellen Hof, um den sich die Hintergebäude im Viereck zogen. Keines über zwei niedere Stockwerke hoch, so dass der blassblaue Oktoberhimmel breit und hell hineinsehen konnte.

In einen Winkel gedrückt stand sogar noch ein alter Nussbaum da und breitete sein noch völlig grünes Blätterdach über die sauberen Pflastersteine. Vor den meisten der Fenster waren grüne Blumenbretter, dicht mit bunt blühenden Herbstpflanzen bestellt, angebracht. Hinter den Scheiben blinkten schlichte aber durchaus saubere Vorhänge. Nirgend lärmten schmutzige, verwahrloste Kinder, alles machte einen gediegenen, freundlichen Eindruck, der weit mehr an kleinstädtisches Behagen, als an das wüste Durcheinander grossstädtischer Mietskasernen gemahnte.

Lotte fühlte sich wohl hier, noch ehe sie die im Hinterhaus zu vermietende Wohnung angesehen hatte. Hier würde sie, das war ihr im ersten Augenblicke klar, arbeiten und etwas leisten können. Die grossen hohen Häuser mit den engen dunklen Höfen hatten sie von Anfang an erschreckt und geängstigt, wenn sie sich auch in ihrem ausgesprochenen Pflichtgefühl überwunden haben und jedes einigermassen passende Quartier, ohne Rücksicht auf ihre besonderen Liebhabereien, gemietet haben würde.

Lena war nicht im gleichen Masse begeistert. Sie fand das ganze Anwesen grenzenlos kleinbürgerlich, so gar nicht ein bischen »Berlin«. Aber am Ende gestand sie seufzend, dass sie ja vorerst nicht in der Lage seien, grosse Sprünge zu machen. Also zugegriffen, wenn die Wohnung einigermassen taugte.

Eine schmale, sehr steile Treppe führte zu dem zweiten Stockwerk hinauf. Die Wohnung bestand aus einer Küche, einem grossen, freundlichen, zweifenstrigen und zwei kleinen einfenstrigen Zimmern und kostete 400 Mark. Sämtliche Räume gingen ineinander. Der einzige Uebelstand war der, dass die Küche zunächst an der Treppe lag, so dass Lottes zukünftige Kundschaft diese Küche würde passieren müssen. Aber auch darin sah die kleine Enthusiastin keinen Hinderungsgrund. Man konnte mittels einer Gardine einen ganz netten Durchgang herstellen, der von dem dahinter liegenden Wirtschaftsapparat nichts ahnen liess.

Mit dem Wirt, einem der Ladenbesitzer des Vorderhauses, wurde ein coulanter Vertrag auf zwei Jahre abgeschlossen.

Ganz stolz darauf, Besitzerinnen einer eigenen Wohnung in Berlin zu sein, verliessen die Schwestern das Haus.

Auf der Strasse drückte Lotte zärtlich Lenas Arm.

»Wenn Muttchen das erlebt hätte, Lena, wie glücklich würde sie gewesen sein!«

Lena nickte nur und zog Lotte rasch zu einem Schaufenster, in dem Einrichtungsgegenstände ausgestellt waren. Hatte man die Wohnung einmal, sollte es nun auch rasch ans Möblieren gehen.

Die Einrichtung, die beiden Schwestern gleichen Spass machte, hatte aber auch eine böse Schattenseite; sie riss ein weit grösseres Loch in das mütterliche Erbteil, als sie irgend vermutet hatten. Erst jetzt sahen sie, dass das, was sie von Haus mitgebracht hatten, kaum für das Notwendigste ausreichte.

Gardinen für sämtliche Fenster, Vorhangstoff, um den künstlichen Korridor herzustellen, ein Sofa und ein paar Sessel für die Kundschaft, ein grosser Arbeitstisch, ein Glasschrank für die Auslage der fertigen Hüte, eine bescheidene Kücheneinrichtung und tausend andere Dinge mehr mussten beschafft werden.

Das erste grosse Zimmer wurde als Verkaufs- und Empfangsraum eingerichtet, Lotte nannte es ihr »Atelier«, das erste kleine zum Arbeits-, Ess- und Wohnraum, in dem dritten noch kleineren schliefen die Schwestern. Es war gerade für die Betten und ein Waschtischchen darin Platz.

Während Lena noch mit der Einrichtung beschäftigt war, begann Lotte mit den Einkäufen für ihr Geschäft. Zwei grosse Kaufhäuser waren ihr genannt worden, in denen sie alles Notwendige geliefert erhalten würde.

Für den Einkauf von rohen Hüten das Engros- und Exportgeschäft von Ehlermann in der Leipziger Strasse, für den laufenden Bedarf an Band, Federn und Blumen, Seiden-, Gaze- und Futterstoffen das Konfektionshaus von Levin am Hausvoigteiplatz. In dies luxuriös, im grossen Stil eingerichtete Geschäftshaus einzutreten, hatte Lotte das erste Mal eine heftige Ueberwindung gekostet.

Das prächtige Haus mit den eleganten Schaufensterauslagen, die hochherrschaftlichen Equipagen, die vor der Thür hielten und denen Damen in den elegantesten und modernsten Herbsttoiletten entstiegen, der galonierte Diener, der die breiten Glasthüren aufstiess, das alles hatte sie derartig eingeschüchtert, dass sie eigentlich gar nicht gewagt hätte, dies Geschäftshaus zu betreten, wenn nicht Fräulein Weber sowohl als auch die Hotelwirtin sie vorher ausdrücklich versichert hätten, dass aus diesem grossen prächtigen Hause viele Hunderte von jungen Mädchen in gleicher Lage wie sie ihren Bedarf bezögen.

Nach einiger Zeit fasste sie sich endlich ein Herz, trat ein und begann zu den sechs verschiedenen Hüten, die sie bei Ehlermann erstanden hatte, Bänder, Blumen und Sammet, ja sogar ein paar billige Federn auszusuchen. Der Einkauf ging sehr langsam und umständlich von statten. Aber da der junge Mann, der Lotte bediente, auf den ersten Blick sah, dass er einen Neuling aus der Provinz vor sich hatte, übte er Geduld. Das Genre kannte er. Uebrigens war die Kleine weit hübscher und hatte trotz ihrer Schüchternheit bedeutend bessere Manieren als andere ihres Schlages.

Heut, als beim ersten Einkauf, musste Lotte sämtliche Waren baar bezahlen, aber es wurde ihr gleichzeitig mitgeteilt, dass ihr von ihrem nächsten Einkauf ab schon ein Monatskredit auf Buch eröffnet werden würde. Bei regelmässigen monatlichen Zahlungen erhalte sie vier Prozent Vergütung.

Ueber Lottes feines, blasses Gesichtchen zog ein frohes, dankbares Lächeln. Wie freundlich und entgegenkommend man in Berlin doch war! Wenn sie nur wüsste, warum man sie und Lena so sehr vor Berlin gewarnt hatte!

Vor allem Franz Krieger. Wenn er auch nicht viel darüber gesprochen hatte, so war doch sein ganzes Wesen eine einzige grosse stumme Warnung gewesen.

Ob er am Ende nur so schwarz gesehen, weil er sie gern hatte? Sie wusste es längst, aber immer hatte sie sich gescheut, es ihn merken zu lassen. Sie mochte ihn auch gern, gewiss, aber in anderer Art, und alles in allem hatte Lena viel mehr für ihn übrig. Lena mit ihrem frischen, lustigen, fröhlichen Wesen passte ja auch viel besser zu ihm, denn er war im Grunde auch lustig und heiter und nur immer so schrecklich verlegen ihr und Vater gegenüber. Es that ihr ja von Herzen leid, aber wahrhaftig, sie konnte nicht anders. Sie hatte ganz andere Zukunftspläne, als die Frau eines Mannes zu werden, mit dem sie schon von Kindheit an gut Freund gewesen war. Hinaufarbeiten wollte sie sich, wie so viele in Berlin es vor ihr gethan hatten. All' ihren Fleiss wollte sie zusammen nehmen, bis sie es zu einem feinen Geschäft mit einem grossen, prachtvollen Laden gebracht hatte, wie sie hier so viele sah. Dann sollten Vater und Schwester bei ihr wohnen und es so recht von Herzen gut bei ihr haben und dann, ja dann, wenn dann ein Mann bei ihr anklopfte, den sie lieb hatte mehr als alles auf der Welt, dann sollte er sie haben, ob er arm oder reich war, und herrlich und in Freuden wollten sie miteinander leben.

So ganz in Gedanken versunken, bis an das Kinn bepackt, war Lotte zu Hause angelangt. Als sie über den Hof schritt, hörte sie von ihrer Wohnung her, in der alle Fenster offen standen, um die köstlich warme Sonne einzulassen, eilfertige kurze Hammerschläge, die indess verstummten, während sie die Treppen hinaufstieg.

Die Thür zur Küche war halb geöffnet. An dieser Thür aber prangte etwas, was Lotte noch nie gesehen und was ihr die Röte der Freude bis unter das goldbraune Stirnhaar trieb: ein grosses weisses Porzellanschild mit der weithin leserlichen schwarzen Inschrift:

Charlotte Weiss,

Putzmacherin.

Hinter der Thür aber lachte Lena vor Freude über ihre gelungene Ueberraschung.

Bei Tisch – die Herrichtung eines einfachen Mittagsbrotes hatte Lena bis zu ihrer Anstellung übernommen – rechneten die Mädchen und kamen zu dem betrübenden Resultat, dass von den 1500 Mark Kapital seit ihrer Abreise von der Heimat bereits über 500 Mark für Reise, Hotel, Miete praenumerando, Einrichtung und Lottes heutige Einkäufe verausgabt waren.

Lotte meinte zwar, dass damit die Ausgaben ja nun auch überstanden seien und es jetzt ans Verdienen ginge, Lena aber, die wieder sehr praktisch geworden war, seitdem ihr erster Berliner Rausch verflogen, sah die Dinge weniger optimistisch an.

Was fingen sie an, wenn ihre Einberufung nicht binnen Wochenfrist erfolgte und Lotte nicht gleich verdiente? Selbst im günstigsten Fall würde bis zu ihrer Anstellung als Telephonistin noch immer Zeit genug vergehen. Aerztliche Untersuchung, Aufnahmeprüfung, vier bis sechs Wochen unentgeltlicher Dienst, das neue Jahr würde herankommen, ehe sie würde mitverdienen helfen können!

Lena wurde plötzlich sehr niedergeschlagen und fing an, sich Vorwürfe darüber zu machen, dass sie für sich selbst nicht an eine interimistische Thätigkeit gedacht hatte. Welche? Da wäre nun freilich guter Rat teuer gewesen.

Lotte durfte von dieser Depression beileibe nichts merken. Lena dankte Gott, dass sie den Kopf so hübsch oben trug, und ganz Hoffnung, ganz glückliche Arbeitsstimmung war. Um doch wenigstens selbst auch gleich etwas zu thun, machte sie sich daran, ihre Kenntnisse in Geographie, Aufsatz und Rechnen für die Aufnahmeprüfung wieder aufzufrischen.

Lotte nahm indess selbstverständlich zuerst den bestellten Hut für Marie Weber in Arbeit. Ob es daran lag, dass sie ganz etwas besonders gutes machen wollte, ob ihr von den vielen Modellen, die sie täglich in den Schaufenstern sah, zu vielerlei verschiedene Arrangements vorschwebten und sie verwirrten, kurz und gut, was ihr nie vordem begegnet war, sie konnte mit dem Hut nicht zustande kommen. Immer wieder hatte sie die Form anders besteckt. Einmal mit Schleifen und Blumen, dann mit Federn, schliesslich nur mit Band. Eine ganze Menge Material war schon beschädigt und unansehnlich gemacht worden, und noch immer wollte es nicht das Richtige werden. Kein Wunder, dass das endlich fertig gestellte Machwerk Marie Weber nicht zusagte. Das junge Mädchen war rücksichtsvoll genug, sich nicht weiter darüber zu äussern, bezahlte auch den ausgemachten Preis, aber die Schwestern sahen es ihr an, dass sie keine zweite Bestellung machen würde, und auch auf ihre Weiterempfehlung schwerlich zu rechnen sei.

An diesem Abend weinte Lotte bitterliche Thränen, die ersten heissen seit dem Abschied von der Mutter Grab. Ihr Selbstvertrauen war tief herabgedrückt, ihre Hoffnungsfreudigkeit auf Null gesunken.

Ein besonderer Glücksumstand war es, dass gerade an einem der folgenden Tage Lenas Einberufung eintraf.

Nun gab es Neues zu denken und mitzusorgen, und auf Tage hinaus stand für die gutherzige, zärtliche Lotte nichts anderes als Lenas nächste Zukunft auf dem Spiel. Trotzdem die Schwester kerngesund war, erwartete Lottchen sie mit Herzklopfen von der Untersuchung bei dem Kassenarzt zurück. Würden Lenas Seh- und Hörkraft, ihre Lunge und die Blutzusammensetzung auch Gnade vor des Gestrengen Augen finden?

Nachdem die kleine schwerblütige Grüblerin über diese Sorge glücklich hinaus war, kam Lenas Aufnahmeprüfung an die Reihe. Bis in den grauenden Morgen des Prüfungstages hatte Lotte die Schwester examiniert und schweren Herzens sich und Lena immer wieder die Frage vorgelegt, ob Lena auch gut bestehen werde. Da der prüfende Postsekretär der Kandidatin selbst keine gar zu ängstliche Herzbeklemmung verursachte, war Lena endlich über Lottes Fragen fest eingeschlafen und die kleine Aufgeregte hatte die grösste Mühe gehabt, die Schwester morgens rechtzeitig aus dem Bett zu bekommen.

Desto grösser war die Freude, als Lena mit dem Uebermut eines Schulknaben, der wieder 'mal eine mit Hangen und Bangen erwartete Versetzung hinter sich hat, heimkam.

Aufnahmeprüfung, Vereidigung, alles war glücklich überstanden, und nun gings mit beiden Füssen zugleich hinein in ein neues Leben.

Täglich von 8-12 Uhr Vormittags oder von 2-8 Uhr Nachmittags – zuweilen verschoben sich die Stunden auch – hatte Lena Dienst, der während ihrer Ausbildung in zwei Teile zerfiel: In den praktischen Dienst unter Leitung einer Aufsichtsdame, in dem das Stadt- und Ferngespräch erlernt wurde, und in den Instruktionsunterricht bei einem Aufsichtsbeamten, der die Anfängerin über das Verhalten in und ausser dem Dienst und die Vorsichtsmassregeln bei Gewitter- und Feuersgefahr unterwies.

Lena mit ihrem anschlägigen Kopf erlernte das alles spielend. Ihr frisches, munteres Wesen trug das seine dazu bei, sie beliebt und angenehm zu machen, und ohne allzu optimistisch zu sein, durfte sie ihre Anstellung um Anfang Dezember erwarten. Dann gabs für eine siebenstündige Arbeitszeit durch zwei Jahre 2 Mark 25 Tagegelder. Davon liess sich schon leben, sobald Lotte das ihre dazu verdiente.

Wie ein Kind freute sich Lena auf die Zeit, da sie in ihrer schmucken Uniform, der blauen Leinenjacke mit den rot abgesteppten Nähten und den goldenen Knöpfen, die zu dem glatten schwarzen Rock so nett passte, in Reih und Glied mit den anderen Kolleginnen würde arbeiten dürfen. Es war eine Zusammengehörigkeitsaussicht, die ihr ungemein verlockend erschien.

Während Lena so hoffnungsfreudig in die Zukunft sah, geriet Lottchen in eine immer gedrücktere Stimmung. Ihr anfangs so guter Mut wollte sich nicht wieder heben. Die Stunden, in denen Lena im Dienst war, dünkten ihr endlos lang zu sein, und immer trüber wurden die Gedanken, an denen sie in diesen einsamen Stunden spann. Sie war dies Alleinsein von Haus her so gar nicht gewöhnt. Dort war sie besonders während der letzten Jahre stets an der Seite der Mutter gewesen.

Wenn es noch viel zu thun gegeben hätte! Aber die Kundschaft stellte sich nur sehr spärlich ein und war recht wenig nach Lottchens Sinn.

Zu Haus hatten die Frau Apothekenbesitzer, die Frau Doktorin, wenn nicht für sich, so doch für ihre zahlreichen Kinder, die Frau Steuereinnehmer, die Frau Kalkulator neue Hüte bei ihr bestellt, oder alte aufarbeiten lassen. Hier musste sie schon dankbar sein, wenn ein paar Mädchen aus den Nachbargeschäften kamen. Meist fanden sich indess nur Dienstmädchen bei ihr ein, die gegen Abend, während sie Einkäufe für ihre Herrschaft machen sollten, vorsprachen. Es handelte sich da beinahe stets um denselben Auftrag: der vorjährige Winterhut sollte bis zum nächsten Ausgehsonntag neu aufgearbeitet werden.

Das waren Aufgaben, die in wenigen Stunden ausgeführt waren und im besten Fall etwa eine Mark für den Hut einbrachten.

Was hätte Lotte für eine einzige Kundin mit ausgiebigen Aufträgen gegeben! Für eine Kundin aus besseren Kreisen, mit der die Unterhaltung keine moralische Pein war, die sich bei dem feinfühligen Mädchen oft bis zum physischen Unbehagen steigerte.

Die Sehnsucht nach der toten Mutter wuchs wieder mächtig in ihr auf. Nur einmal während der vielen totstillen Stunden ihr Grab aufsuchen dürfen, ein paar armselige Blumen darauf niederlegen, über dem kahlen Hügel beten und weinen!

Und nicht allein zu der Toten, auch zu den Lebendigen trieb sie's zurück.

Sie wollte sichs nicht eingestehen und doch war es so, jetzt schon, nach wenigen Wochen, hatte das Heimweh sie gepackt. Nach dem Vater, nach den wenigen Bekannten, nach den engen, vertrauten Gassen sehnte sie sich zurück. Mehr als je zuvor musste sie auch an Franz Krieger denken. Wenn er am Ende doch recht gehabt und sie und Lena im Unrecht gewesen wären! Ein herzbeklemmendes Gefühl war es jedenfalls, allein und fremd zu sein unter Millionen von Menschen. Niemals ein bekanntes Gesicht zu sehen, einen freundlichen Gruss zu bieten oder zu empfangen. Die Freude würde sie überwältigt haben, wenn ihr eines Tages nur irgend ein gleichmütiger Mensch aus der Heimat begegnet wäre. Nur einmal etwas anderes sehen als fremde Gesichter.

Wie viel besser hatte es doch Lena! Von ganzer Seele gönnte sie ihr das glücklichere Los, das sie gezogen hatte, aber dem Vergleich konnte sie sich nicht entziehen. Während die Schwester mit einer Schar von Kolleginnen, die alle die gleichen Interessen verbanden, zusammen arbeiten durfte, angestrengt arbeiten, ohne rechts und links zu sehen, sass sie allein, oft ohne jede genügende Beschäftigung, und ihre Augen suchten und fanden nichts als einen stillen, engbegrenzten Raum. Was ihr in den sonnigen Herbsttagen so gefallen, die abgeschlossene kleinstädtische Ruhe des mauerumfriedeten Hofes, schien ihr jetzt, wo der Herbstzauber dahin war, nur noch ein ödes, totes Einerlei.

Grau, blätterlos, halb verschneit stand der Nussbaum da. Die Fenster der Nachbarn, die im Oktober einen so freundlichen Einblick in das Innere der Wohnungen gewährt hatten, waren fest verschlossen. Vor den Fenstern blühten keine Blumen mehr, und der breite, in das Mauerwerk hinein lugende Himmel war grau und schwer, wie alles in der engen Nachbarschaft.

In den Stunden, zu denen Lena da war, liess sich freilich alles ganz anders an. Trotzdem sie meist totmüde nach Haus kam, wusste sie doch immer von allerhand lustigen und interessanten Dingen zu erzählen.

War der Dienst auch noch so streng und geregelt, die Aufsichtsdame noch so unnachsichtig, ein paar Augenblicke, um mit den Nachbarinnen zu plaudern, fanden sich doch immer. Und dann die grosse, fast einhalbstündige Erholungspause! Wie die Bienen schwärmten sie dann aus, die luftigen, sauber gehaltenen Steintreppen herunter in das kleine Paradies hinein, das die jungen Mädchen auf eigene Kosten begründet hatten und aus eigener Tasche erhielten. Da gab es guten Kaffee und Bier und belegte Brödchen, vor allem aber einen Schwatz, wie er lustiger bei keinem Kaffeekränzchen gedacht werden konnte. Was man da alles erfuhr und lernte! Unter den hundert Telephonistinnen in Lenas Saal waren neben den Töchtern aus einfachen Familien auch junge Mädchen aus den besten Kreisen vertreten. Ja drei wirkliche adelige, zwei Oberstleutnantstöchter und eine Majorstochter a. D., waren darunter. Sie waren weder hübsch noch so chic in ihren Strassenkostümen wie die meisten der andern Mädchen, aber vornehm waren sie, kolossal.

Im Hause des Oberstleutnants von Strehsen hatte Prinz Leopold bei einem der vielen Brüder Pathe gestanden. Jetzt waren die jungen Herren längst alle Kadetten oder standen als Leutnants in der Armee, und die Schwestern mussten mit verdienen helfen, damit die Offiziere nur einigermassen standesgemäss leben konnten.

Warum die Brüder alle zum Militär gingen, wenn kein Geld dazu da war, auf diese etwas naseweise Frage Lenas hatte das älteste Fräulein von Strehsen, das sonst sehr nett mit ihr zu sein pflegte, freilich keine Antwort mehr gegeben, sondern ihr achselzuckend den Rücken gedreht. Aber das würde sich schon wieder geben. Sie war im Grunde nicht stolz, das Fräulein Clementine, und für ein »Fräulein von« eine gutmütige Person.

Auch über die Arbeit selbst sprach Lena sich dauernd sehr befriedigt aus. Die Handgriffe wurden ihr spielend leicht. Nach acht Tagen schon hatte sie alle Verbindungen herzustellen verstanden. Auch sprach sie deutlich und hörte scharf. Förmlich gelehrte und von technischen Ausdrücken wimmelnde Vorträge über die sinnreiche Einrichtung der Schränke, über den Sprach- und Hörapparat, über das Arbeiten mit den Klinken wusste sie Lotte zu halten. Und wie sauber, ja förmlich appetitlich alles gehalten wurde, es war eine wahre Lust.

Lenas Enthusiasmus für ihren neuen Beruf kannte keine Grenzen. Er umfasste das kleinste und das grösste mit gleicher Liebe.

So ganz eingenommen war Lena von ihren eigenen Interessen, dass sie es völlig übersah, wie blass und abgespannt Lotte war. Als sie dann eines Tages das trübselige, niedergeschlagene Wesen der Schwester zu bemerken begann, fing sie in ihrer frischen energischen Art heftig zu schelten an.

»Wo soll denn das hin, Lotte? Wie siehst Du denn aus? Das kommt von dem ewigen Stillsitzen und Alleinsein. Du wirst noch krank werden und dann haben wir's! Das muss anders werden. Zerstreuung und Bewegung musst Du haben.

Hol' mich doch heut 'mal abends vom Amt ab. Es ist solch' ein amüsanter Weg nach dem Westen heraus. Ich hab' Dir das schon so oft vorgeschlagen. Ich zeige Dir die drei Offiziersfräuleins. Wir sind immer in derselben Tour. Auf dem Rückwege bummeln wir dann noch ein bischen vor den Läden herum, es sind noch immer eine ganze Menge auf.«

Aber Lotte wollte nicht. Sie ging ungern allein weite Wege und hielt sich lieber in der Nachbarschaft, wo sie leicht wieder nach Hause konnte. Es war ihr unerträglich, sich anstarren zu lassen oder gar dreiste Worte mit anhören zu sollen, die ihr die Röte der Scham in die Wangen trieben. Mehrmals war es ihr schon so ergangen, ohne dass sie in ihrer stillen Art jemals davon gesprochen hatte.

»Wenn Du mich nicht abholen willst, so hol' Dir wenigstens ein Buch aus der Leihbibliothek und vertreibe Dir damit die einsamen Stunden. Du liest ja so gern.«

»Bücher leihen kostet Geld.«

»Puh! Sind wir so klamm, dass es auf ein paar Groschen ankommt?«

»Ich fürchte, Lena.«

Lena küsste die Schwester.

»Du, mach blos kein so trauriges Gesicht. Ich kann das nicht sehen. Pass auf, in vierzehn Tagen habe ich meine Anstellung in der Tasche, und Du so viel Weihnachtsbestellungen, dass Du vor Arbeit nicht weisst, wo aus noch ein. Dann leben wir im künftigen Jahr wie die Götter und geniessen das schöne, himmlische Berlin.«

Lotte lachte. Wenn Lena so sprach, war sie unwiderstehlich.

»Siehst Du, da lachst Du schon. Es war aber auch höchste Zeit, denn ich muss gleich in den Dienst. Vorher aber musst Du mir versprechen, dass, sobald Du den Hut für Gutmanns Köchin fertig hast, den noblen, weisst Du, für eine Mark, Du heruntergehst und Dir von nebenan ein hübsches Buch holst. Die paar Groschen für Dein Vergnügen werden wir uns wohl noch absparen können. Du – und Lotte – nimm ja nichts Rührendes. Ich will Dich heute abend nicht wieder mit verweinten Augen sehen!«

Lotte sah ihr lächelnd nach. Wie fröhlich, wie hübsch, wie lustig die Lena war! Wie schnell sie sich in das neue Leben eingewöhnt hatte! Ja, der konnte es nicht fehlen in Berlin!

Um fünf Uhr war Lotte mit ihrem Hut fertig. Einkäufe hatte sie heute nicht mehr zu machen. Das wenige, was sie zum Abend brauchten, war im Hause. Auch ihre Materialvorräte reichten bei den knappen Bestellungen noch auf ein Weilchen aus. Sie genierte sich ordentlich, bei Levin so wenig Gebrauch von dem ihr seit dem 1. November eröffneten Konto zu machen. Aber vielleicht hatte Lena recht, und es wurde für den Weihnachtsmonat besser mit den Bestellungen.

Mit diesen Gedanken stieg sie die Treppe hinunter, auf der eine einzige kaum zur Hälfte aufgedrehte Gasflamme brannte. Bis zu der kleinen Leihbibliothek waren es nur ein paar Schritte, als Lotte aber fühlte, dass die rauhe, frische Luft ihr gut that, legte sie ihre Scheu vor dem Alleingehen ab und schritt eiligst die Strasse ein paarmal auf und nieder.

Plötzlich sah sie wieder alles mit heiteren, lebensfroheren Augen an. Lena hatte recht, sie durfte sich wirklich nicht einsperren wie eine Gefangene. Ein einziger Blick in die Aussenwelt liess gleich alles anders erscheinen. Ordentlich fröhlich schritt sie so einher und blieb sogar ganz wider ihre sonstige Gewohnheit zuweilen stehen, um einen Blick auf die hellerleuchteten Schaufensterauslagen zu werfen. So manches Geschäft hatte schon für Weihnachten gerüstet. Lotte überlegte, ohne diesmal an das leidige Geld zu denken, was sie Lena und dem Vater würde geben können.

Aus dem grossen Bierrestaurant an der nächsten Ecke, das sie sonst in weitem Bogen ängstlich zu umkreisen pflegte, seitdem sie einmal gegen Abend an der Ausgangsthür von zwei jungen Leuten angesprochen worden war, trat eine heitere Menschengruppe. Junge Männer und ein paar Damen. Sie trugen Schlittschuhe in der Hand oder über den Arm gehängt und sprachen lachend davon, wie gut der heisse Grog nach der rauhen Luft auf der Eisbahn ihnen gethan. Ein frischer, natürlicher Hauch ging von ihnen aus, etwas ursprüngliches, das Lottes krankem Gemüt wohlthat. Wer weiss, ob diese Menschen nicht auch ihre Sorgen hatten und konnten doch auf Stunden vergnügt sein. Warum sollte sie allein ihr Leben vertrauern, weil nicht gleich alles so ging, wie es hätte gehen sollen? Konnte sich denn nicht alles mit einem Schlage ändern? Konnte das, was sie vor zwei Monaten erträumt, als sie nach Berlin gekommen war, nicht dennoch Wahrheit werden? Wo so viele, viele tausende einen sicheren Hafen fanden, weshalb sollte sie gerade scheitern? Lotte richtete sich ein wenig straffer in den Schultern auf und ging mit festen Schritten vorwärts.

Vor ihr trippelten drei kleine acht- bis zehnjährige Mädchen. Sie waren sehr ärmlich gekleidet und gegen die rauhe Luft nur mit verschlissenen Sommerjäckchen oder einem kreuzweis über die Brust geschlungenen Tuch geschützt. Arm in Arm spazierten sie fröhlich vor Lotte her und sangen dazu in einem schrillen Diskant einen Gassenhauer, von dem Lotte nur den Refrain verstand:

»Ich kenn' die Welt genau,

Ich lass mich nicht verführen,

Dazu bin ich zu schlau.«

Lotte wurde rot bis unter das goldbraune Stirnhaar. Mein Gott, was diese Berliner Kinder alles daherredeten, es war schrecklich! Ganz dunkel gings ihr dabei durch den Sinn, dass die Armut am Ende einer so düsteren Vorschule bedürfe, die schon in der Kindheit vor nichts zurückschrecken macht, um sich mit Erfolg durchs Leben zu schlagen.

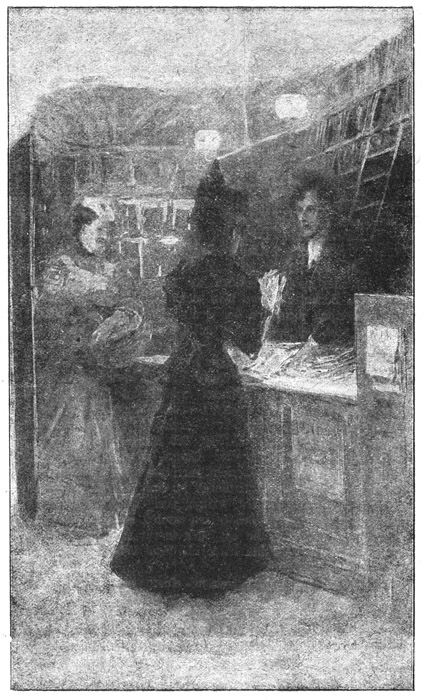

Die unklaren Vorstellungen, die sich an das hässliche Lied knüpften, hatten Lotte wieder traurig gemacht, und mit dem melancholisch resignierten Lächeln, das jetzt schon in ihrem lieblichen Gesichtchen förmlich festgewachsen zu sein schien, trat sie endlich in den kleinen Buchladen ein.

Der enge Raum war nur notdürftig erhellt, so dass Lotte anfangs nichts unterscheiden konnte, als ein paar hohe Bücherregale und die Platte des Ladentisches.

Die schmale Glasthür zu einem Nebenzimmer in gleicher Flucht mit dem Laden stand offen. Auf einem breiten, altmodischen schwarzen Rosshaarsofa sass da ein junger Mann, eifrig über eine Papierlage gebückt und schrieb.

Er schien das leise Anschlagen der Ladenthürklingel völlig überhört zu haben. Erst ein kleines Geräusch, das Lotte absichtlich machte, um seine Aufmerksamkeit zu erregen, liess ihn nervös von seiner Arbeit auffahren. Unwillig sprang er auf und trat durch die Glasthür hinter den Ladentisch.

Zunächst mochten seine Gedanken noch bei der Arbeit sein, die er dort drinnen verlassen hatte, denn er gab auf Lottes bescheidene Fragen sehr konfuse Antworten. Dann plötzlich erhellte sich sein anfangs unmutig verzogenes Gesicht. Er drehte die Gasflamme über dem Ladentisch heller und beugte sich etwas zu Lotte hinüber, um seine Zerstreutheit zu entschuldigen.

Während er ihr einige Bücher zur Auswahl vorlegte, bemerkte sie, dass er ein sehr brünetter, schlank aufgeschossener, ungewöhnlich hübscher junger Mensch war.

Lotte blätterte, jetzt selber etwas zerstreut, in den ihr vorgelegten Romanbänden. Dann plötzlich sah sie zu dem jungen Mann auf und gerade in seine graublauen Augen, die er, wie sie jetzt fühlte, unentwegt auf sie gerichtet gehalten hatte.

In tötlicher Verlegenheit stotterte sie etwas von Preisen, die sie erst kennen müsse, bevor sie eine Wahl träfe. Er nahm ein kleines vergilbtes Oktavblatt von einem erhöhten Pult hinter dem Ladentisch und händigte es ihr ein. Zerstreut überblickte sie die Abonnementsbedingungen und sagte dann zögernd:

»Also für ein Buch sind zehn Pfennige zu entrichten?«

»Für einen bis drei Tage, ja. Aber ich würde Ihnen vorschlagen, Fräulein, ein Abonnement zu nehmen.«

Als sie einen Einwand erheben wollte, dessen Grund er ahnte, fiel er ihr rasch in die kaum begonnene Rede.

»Eine Mark monatlich für ein Buch, Fräulein, und wenn Sie die Güte haben wollten, mir Namen und Adresse aufzuschreiben, würde das Pfand ganz fortfallen.«

Nach einem von Seiten des jungen Mannes dringenden, von Lottes Seite zögernd verlegenen Hin und Her wurde der Handel abgeschlossen.

Trotz der Gegenwehr des jungen Mannes legte Lotte eine Mark auf den Ladentisch. Sie wusste von zu Haus, wo sie die armselige Leihbibliothek viel benutzt hatte, dass Leihgebühren praenumerando gezahlt werden müssen.

»Und darf ich nun ganz ergebenst um Ihre werte Adresse bitten, mein Fräulein?«

»Charlotte Weiss, Putzmacherin, Zimmerstrasse 15.«

Während der junge Mann notierte, flog ein zufriedenes Lächeln über sein blasses Gesicht.

»Also Nachbarn? Da werden Fräulein doch recht oft zum Umtauschen kommen. Jeden Tag ist es gestattet, ein neues Buch zu entnehmen.«

»So viel Zeit zum Lesen werde ich hoffentlich nicht haben,« erwiderte Lotte schüchtern.

»Die Kundschaft ist wohl recht gross?«

»Leider nein. Aber ich bin auch erst seit zwei Monaten in Berlin, da kann man nicht allzu viel erwarten.«

»Freilich nicht bei der grossen Konkurrenz.« Er sah das hübsche junge Geschöpf mitleidig an. »Aber wenn ich das Fräulein vielleicht empfehlen dürfte?«

»Sie sind sehr gütig, Herr –«

»Verzeihung, dass ich vergass, mich vorzustellen, mein Name ist Schmittlein, Gerhart Schmittlein. Ursprünglich verdorbener Schauspieler, jetzt Geschäftsführer meiner Tante Wohlgebrecht, Besitzerin dieses Ladens. Mein eigentlicher Beruf freilich, für den ich lebe und sterbe –«

Ein lauter Anschlag der Klingel, die Ladenthür ging auf. Herrn Schmittleins Gesicht verfinsterte sich wieder, und Lotte blätterte angelegentlichst in den vor ihr liegenden Büchern. Sie wusste nicht, warum, aber es war ihr plötzlich furchtbar peinlich, hier gesehen zu werden, noch dazu von der Köchin ihres Wirtes, die ein Buch umzutauschen kam. Das Neueste von der Marlitt hatte die Frau beordert. Aber ja das Allerneueste.

Während Herr Schmittlein mit einem spöttischen Lächeln nach Lektüre suchte, bemerkte das Mädchen Lotte. Die robuste Person machte nicht viel Umstände mit dem Fräulein aus dem Hinterhaus.

Du lieber Jott, so'n Wurm aus der Provinz, das für ne Mark und drunter garniert! Einen Unterschied in der gesellschaftlichen Stellung zwischen ihnen beiden konnte sie nicht finden.

»Na Freileinchen, wie stehts denn? Krieg' ich bis Sonntag mein' neuen? Wenn Sie mir in Stich lassen, sind wir jute Freunde jewesen.«

Lotte konnte vor Verlegenheit und Scham kaum antworten.

Für was musste Herr Schmittlein sie halten, wenn diese gewöhnliche Person in einem Ton wie zu ihresgleichen mit ihr sprach?

Gottlob schien er die Anrede der Köchin überhört zu haben. Wenigstens liess sein Gesicht nichts von einem üblen Eindruck merken. Mit einem freundlichen, ja förmlich tiefen Blick sah er sie an, als er sich jetzt umwendete und dem Mädchen ein Buch einhändigte.

»Sagen Sie Ihrer Herrschaft, dass vom Jenseits keine Novitäten ausgeliefert würden, wenigstens bis dato nicht. Hier ist eine lebendige Marlitt, auch nicht schlechter als die tote.«

Die Köchin sah ihn an, als ob er chaldäisch rede. Dann nahm sie das Buch unter den rotblauen, bis zum Ellenbogen nackten Arm und warf die Thür laut hinter sich ins Schloss.

Aber auch Lotte drängte es nun fort, trotz aller Anstrengungen, die Herr Schmittlein machte, um sie zu halten und das unterbrochene Gespräch wieder aufzunehmen. Das Buch lag eingewickelt vor ihr, sie hatte keinen Grund länger zu bleiben.

Zu Haus erst bemerkte sie, dass Herr Schmittlein ausser dem Band moderner Novellen, den er ihr so warm empfohlen, noch einen dicken Band Gedichte eingewickelt hatte. Ohne auf Titelblatt oder Verfasser zu sehen, schlug Lotte das Buch bei dem vermutlich zufällig darin liegenden Zeichen auf.

Das Gedicht, das durch einen dicken Bleistiftstrich am Rande noch besonders kenntlich gemacht war, sprach von einem sterbenden Mädchen, an dessen armseligem Lager die Mutter sehnlichst den Morgen erwartet.

Die ersten Strophen kamen Lotte in ihrer jetzigen Stimmung besonders rührend vor. Dann plötzlich stutzte sie und überlas mit heissen Augen zwei, dreimal eine weitere Strophe. Ihr Herz krampfte sich zusammen. Dachten auch andere, wie Franz Krieger gedacht? Dieser ihr unbekannte Dichter und Herr Schmittlein? Hatte der junge Mensch in den kurzen Minuten ihres Zusammenseins ihr das Heimweh und die Todesangst vor der Zukunft aus den Augen gelesen? Hatte er Zeichen und Merkstrich eigens für sie gemacht, um auch seinerseits warnend den Finger aufzuheben?

Um sich ein wenig zu beruhigen, den Geisterspuk zu bannen, der für sie in den vor ihr liegenden gedruckten Zeilen lag, begann sie in ihrer schlichten, eintönigen Manier die Verse laut vor sich hin zu lesen:

»Die Not im löch'rigen Gewande

Zertritt die Perle der Moral;

Das Loos der Armut ist die Schande,

Das Loos der Schande das Spital!

Ja, jede Grossstadt ist ein Zwinger,

Der rot von Blut und Thränen dampft,

Drum hütet Euch, ihr armen Dinger,

Denn diese Welt hat schmutz'ge Finger –

Weh, wem sie sie ins Herzfleisch krampft.« –

Als Lena an diesem Abend erst gegen elf Uhr nach Hause kam, – sie hatte ausnahmsweise bis um zehn Dienst gehabt, – fand sie Lotte mit dem Kopf auf dem Tisch über ihren Büchern eingeschlafen. Als sie die Schlafende aufrichtete, war ihr Gesicht von Thränen überströmt.

Aergerlich warf Lena die Bücher bei Seite und Lotte wach küssend, sagte sie:

»Und ich hatte Dir doch so streng verboten, etwas Rührendes aus der Bibliothek zu holen.« –

Wenige Tage später, an einem Sonntag Vormittag, als Lotte die Welt wieder mit etwas lichteren Blicken anzusehen begann – sie hatte gerechnet und gefunden, dass das Geschäft sich ein wenig zu heben schien – klingelte es draussen an der Flurthür.

Eine kleine, untersetzte behäbige Frau in etwas auffälliger Sonntagstoilette stand vor ihr und stellte sich als Frau Wohlgebrecht, Besitzerin der Leihbibliothek, vor.

Lotte bat die kleine Dame zaghaft, durch den künstlich hergestellten Korridor einzutreten, und fragte dann verlegen, ob sie wegen des Pfandes käme, oder ob sonst etwas versehen worden sei, Herr Schmittlein sich etwa im Abonnementspreis geirrt habe?

Die Frau lächelte gutmütig und tätschelte Lotte über das prachtvolle Haar.

»I wo denn, wo denn, was denn nicht noch?« wies Frau Wohlgebrecht die verzagt Fragende freundlich zurück und liess sich behaglich in einem der neuen Plüschsessel in Lottes »Atelier« nieder.

»Einen Hut wollt' ich mir bei Ihnen bestellen, Fräulein Weiss. Was man in der Nachbarschaft haben kann, soll man nicht zu weit suchen.«

Lotte wurde glühend rot. Herr Schmittlein meinte es also wirklich gut mit ihr! Und dann stotterte sie etwas von »zu gütig« und machte sich eilfertig daran, ihren grossen Glasschrank aufzuschliessen, in dem drei einsame Hüte seit Wochen ihr unbeobachtetes Dasein fristeten.

Aber Frau Wohlgebrecht wehrte ab. »Das lassen Sie man, Fräulein. Was Fertiges will ich nicht. Das werden Sie zum Fest schon noch los werden. Ich möchte was Hübsches, Neues, nach meinem eigenen Geschmack. Ich denke so, Sie stecken mir einen Hut flüchtig auf und kommen dann zur Anprobe 'rum. Haben Sie Hutformen, Band und Federn hier?«

Lotte schloss den Schrank wieder zu und holte ihren noch ziemlich reichlichen Vorrat von Levin und Ehlermann herbei. Nachdem Frau Wohlgebrecht eine Menge gutes Material ausgewählt hatte, wurde es bei Seite gelegt und Lotte versprach, die Anprobe bis übermorgen Abend fertig zu halten.

»Sehr schön, Fräulein, sehr schön.«

Frau Wohlgebrecht sah dabei erst Lotte, dann das nette saubere Zimmer an. Dann sagte sie plötzlich:

»Wissen Sie was, Fräulein, wenn Sie weiter nichts vorhaben, sollten Sie sich so einrichten, gleich den Abend über dazubleiben und ein Butterbrot bei mir zu essen. Mein Neffe liest uns vor, und dabei können Sie ja, wenn Sie wollen, den Hut gleich fertig machen, dann verlieren Sie keine Zeit.«

Lotte machte zu der freundlichen Einladung ein so verlegenes Gesicht, dass Frau Wohlgebrecht eine beleidigte Miene aufzog.

Sie hatte dem »einsamen Wurm« auf freundliche Weise eine Abwechslung und Ersparnis verschaffen wollen.

Das arme Mädchen, nach welchem sie inzwischen die eingehendsten Erkundigungen eingezogen hatte, that ihr leid. Sie hatte ihm etwas gutes zuwenden wollen, und nun schien es, als solle sie mit einem hochmütigen Korb dafür belohnt werden. Da hatte der Junge, der Gerhart, ihr was Nettes eingebrockt!

Sie erhob sich mit einem sehr piquierten: »Wenn Sie nicht wollen, oder was besseres vorhaben, freilich –«

Lotte war ganz benommen von diesem seltsamen Erfolg ihrer dankbaren Verlegenheit.

»O Gott, nein, verehrte Frau. Sie haben mich gewiss nicht richtig verstanden. Ich käme ja nur allzugern, aber gerade am Dienstag hat Lena, meine Schwester, keinen Abenddienst. Ich weiss nicht, ob Sie davon wissen – wir sind beide so ganz fremd in Berlin – haben noch keinen Familienanschluss, und da kann ich Lena doch hier nicht so allein sitzen lassen. – Wäre es vielleicht am Mittwoch gestattet, da ist Lena bis 9 Uhr auf dem Amt –«

Frau Wohlgebrecht hatte sich längst wieder gesetzt. Sie schmunzelte vergnügt vor sich hin. Das war so ganz nach dem Sinn der gutherzigen Frau, gleich zwei armen Dingern einen angenehmen und billigen Abend zu verschaffen, und dazu ihrem Gerhart ein doppeltes Vergnügen. Denn dass der Strick lieber zwei Zuhörerinnen für seine Poesien haben würde, als eine, das wusste sie im voraus.

»Bis Mittwoch warten? Wo denken Sie hin, Fräulein? Es bleibt bei Dienstag und Sie bringen Ihre Schwester mit. Abgemacht.«

Frau Wohlgebrecht hielt Lena die Hand hin.

»Schlagen Sie ein, und auf gute Nachbarschaft.«

»Was hat Ihnen mein Neffe denn mitgegeben? ›Lieder eines Modernen.‹«

Sie schob das Buch geringschätzig bei Seite.

»Auf diesem Punkt ist nichts mit ihm anzufangen. Nichts geht ihm über das Moderne, und in seinen eigenen Werken –«

Lotte wurde wieder einmal dunkelrot, diesmal vor freudiger Ueberraschung.

»Herr Schmittlein dichtet auch selbst?«

Frau Wohlgebrecht legte ihren dicken Zeigefinger über die Lippen.

»Pst, Fräuleinchen, im tiefsten Vertrauen will ich's Ihnen erzählen, er dichtet nicht nur, er ist sogar ein grosses Talent. Gedruckt ist freilich noch nichts von ihm, aber passen Sie auf, es wird, es wird. Ich seh' es schon, wie die Kundschaft, die er mir ja schon ganz aufs Moderne dressiert hat, ob sie will oder nicht, nichts anderes fordern kommt, als Schmittlein und wieder Schmittlein. Und geben Sie 'mal Acht, wenn dann in den Zeitungen grosse Artikel über ihn stehen, dann wird es auch heissen, seine Tante, die Wohlgebrecht, die hat ihn eigentlich entdeckt. Sie glauben nicht, Fräulein, was ich mit dem Jungen schon alles durchgemacht habe, aber er lohnt mirs, er lohnts, passen Sie auf. Als sechsjährigen Bengel hab' ich ihn schon bei mir gehabt, denn die Mutter, meine Schwester selig, war immer krank. Da ich nichts eigenes Kleines hatte, that ichs ja auch nur allzugern. Nachher, wie gar nichts aus ihm wurde, und er durchaus zum Theater wollte, worüber der Schwager rein wild war, hab' ich ihn wieder zu mir genommen, das war nach dem Tode meines Seligen. Ich hab' ihm die Hauptflausen ausgetrieben und ihn ein bischen Buchhändler lernen lassen, und jetzt ist er mein Geschäftsführer und ebenso gut als ich selber, nur natürlich viel gebildeter, denn trotzdem er eigentlich nicht viel gelernt hat, weiss er alles. Mein einziger Kummer ist, dass ich glaube, er hält nicht so recht zu unserem Kaiserhause und hat auch darin allzu neumodische Ansichten. Nein, Sie brauchen nicht zu erschrecken, Fräulein, Anarchist ist er nicht, aber Demokrat, Sozialdemokrat, wahrhaftig, ja, das ist er. Na, das sind ja wohl die jungen Leute heut alle, die nicht mit 'ner Million in der Tasche auf die Welt gekommen sind. Vereine und Versammlungen, die besucht er für sein Leben gern. Politische und literarische. Aber sonst ist er sehr solide, und ich bin mit ihm zufrieden, und wenn ich im Frühjahr fort muss, kann ich ihm das Geschäft getrost auf eine Weile überlassen.«

»Sie wollen fort, Frau Wohlgebrecht?«

»Ich muss, mein Engel, auf ein paar Monate. Meine Bruderstochter, die ist oben in Westpreussen auf dem Lande verheiratet. 'Ne Mutter hat der Wurm nicht mehr, gerade wie Sie, Fräuleinchen. – Na, deswegen müssen Sie nicht gleich weinen. Darin hat der Gerhart so unrecht nicht, dass manch einem besser da oben – oder wie er sagt, im »Nichts« – denn auch mit der Religion ist's schwach bei ihm bestellt – als unten bei uns zu Mute ist. Ja, was ich sagen wollte, zu meiner Bruderstochter kommt im Frühjahr zum erstenmal der Storch, und den Besuch möcht ich das kleine Frauchen nicht allein überstehen lassen.«

Jetzt zog Frau Wohlgebrecht eine dicke goldene Uhr zwischen den Knöpfen ihrer braunen Taille hervor.

»O, o,« meinte sie und erhob sich gemütlich, »da habe ich mich ja schön verplaudert. Also am Dienstag auf Wiedersehen, Fräulein. So um sieben 'rum erwarte ich Sie. Ach was, zu danken brauchen Sie nicht, versteht sich doch von selbst, dass man freundlich zu 'nem armen Mädchen ist, das sich mutterseelenallein durch die Welt schlagen muss.«

Lotte sah ihrem Besuch nach, bis die Windung der Treppe ihr Frau Wohlgebrechts Anblick entzogen hatte.

Wie gut diese Frau mit ihr war und sicherlich durch die Fürsprache des Herrn Schmittlein! Gar nicht mehr so verlassen kam sie sich vor, seit Frau Wohlgebrecht bei ihr gewesen war. Gott im Himmel, nein, gewiss würde ihr die Grossstadt nicht zum Zwinger werden, der »rot von Blut und Thränen dampft.« Heute wollte sie jedenfalls nicht mehr an das schreckliche Gedicht denken. Nein, keinen Augenblick mehr.

Mit heissen Backen setzte sie sich an das Küchenfenster. Was Lena wohl dazu sagen würde, dass sie eine wirkliche Einladung bekommen hatten, die erste in Berlin, und noch dazu in das Haus eines wirklichen Schriftstellers! Lotte schwindelte der Kopf. Wenn Lena nur erst da wäre, damit sie ihr volles, glückliches Herz ausschütten konnte!

Ein brenzlicher Geruch hinter dem Vorhang erinnerte sie daran, dass das Mittagbrot noch nicht fertig war. Schnell band sie eine Schürze über das Sonntagskleid, zog den Vorhang zurück und stellte sich an den Herd. Aber während sie mechanisch auf das Essen acht gab, schweiften ihre Gedanken weit fort und zu dem zurück, was Frau Wohlgebrecht ihr von Gerhart Schmittlein erzählt hatte, und mit einem schweren Seufzer fragte sie sich, ob, wenn der Umgang wirklich fortgesetzt würde, ihre lückenhafte Bildung, ihr mangelhaftes Verständnis für Dinge, die sie kaum dunkel ahnte, jemals dazu ausreichen würden, dem hohen Fluge seiner Gedanken zu folgen. –

Lena teilte zwar Lottes freudigen Stolz über Frau Wohlgebrechts Einladung nicht, aber sie war durchaus einverstanden damit.

Erst vor einigen Tagen hatte eine der Aufsichtsdamen es ihr nahe gelegt, Familienanschluss zu suchen. Sie sei nun lange genug in Berlin, um daran zu denken.

Da Lena wusste, dass der Verkehr in rechtschaffenen Familien beinahe ein Gesetz für die auf dem Amt beschäftigten jungen Mädchen war, und sie jetzt, kurz vor ihrer Anstellung, ganz besonders bemüht sein musste, jedem Wunsch von Seiten der Behörde zuvorzukommen, kam ihr Frau Wohlgebrechts Einladung sehr gelegen. Lenas sonstige Aussichten auf Geselligkeit waren gleich Null. Der Verkehr mit Marie Weber konnte nur ausnahmsweise gepflogen werden.

Das junge Mädchen arbeitete auf Amt IV und die Fälle, dass ihre beiderseitige Dienstzeit so fiel, dass sie einen Abend hätten zusammen verbringen können, würden zu zählen sein. Das Kränzchen, das kürzlich von den Kolleginnen ihres eigenen Amtes veranstaltet worden war, hatte sie bisher der Trauer wegen nicht besuchen können. Anderen Anschluss aber hatte sie nirgends gefunden.

Lotte war überglücklich, dass sie der Schwester so indirekt einen Dienst erweisen konnte. Gewöhnlich war es umgekehrt gewesen, und alle Beziehungen, die das Leben der Schwestern bisher verschönt hatten, waren von der temperamentvolleren, heiteren Lena ausgegangen. Leider war, wie so häufig in dieser mangelhaftesten aller Welten, die Vorfreude der bessere Teil der Sache gewesen.

Anfangs zwar hatte sich alles trefflich angelassen. Die Schwestern waren von Frau Wohlgebrecht sehr herzlich empfangen worden. Herr Schmittlein hatte sich bemüht, seiner stürmischen Freude, Lotte wieder zu sehen, einen Dämpfer aufzusetzen, um die andere Schwester nicht zu beleidigen, die ihm übrigens, trotzdem sie entschieden die hübschere von beiden war, nicht halb so gefiel als die sanfte, ätherische Lotte.

Dann war die Hutangelegenheit als erste Programmnummer gefolgt. Sie war sehr glücklich abgelaufen. Frau Wohlgebrecht hatte dem Entwurf ehrliches Lob zollen können.

Nachdem man belegte Butterbrode verspeist und dazu Thee und helles Moabiter Bier getrunken hatte, war es ans Vorlesen gegangen. Von diesem Augenblicke an hatte die Missstimmung begonnen.

Zunächst hatte Schmittlein noch im letzten Augenblick, als er grade beginnen wollte, das vor ihm liegende Manuskript gegen ein anderes vertauscht. Was er für Lotte allein ausgewählt – die gute Tante kam dabei nicht in Betracht – wollte er der fremden Schwester nicht preisgeben. Sie sah ihm ganz danach aus, als ob sie an seinen Werken nicht nur keinen Gefallen finden würde, sondern sich auch nicht genieren würde, ungeschminkte Kritik daran zu üben.

Kaum hatte er dann mit dem Lesen begonnen, so war die Ladenklingel in Bewegung gesetzt worden. Dieser Zwischenfall, der sonst kurz vor acht Uhr überhaupt nur selten noch einzutreten pflegte, wiederholte sich vier bis fünfmal. Lotte empfand dieses ewige Kommen und Gehen in einer so weihevollen Stunde wie eine persönliche Bosheit gegen den Dichter, und Schmittlein selbst schien nicht weit von dieser Ansicht entfernt. Wenigstens warf er, als die Klingel kurz vor halb neun Uhr noch einmal anschlug, das Manuskript heftig bei Seite und verschwor sich, während seiner Kulischaft – keine der drei Damen ahnte, was er damit meinte, – weder Tinte noch Feder mehr anzurühren.

Endlich, nach Ladenschluss war es ruhiger geworden. Aber mit der Stimmung war es doch vorbei. Als Schmittlein überdies bemerkte, dass seine Arbeit keinen sonderlichen Eindruck machte, unterbrach er sich und legte das Heft missmutig bei Seite.

Auf allseitiges Drängen, hauptsächlich aber auf einen bittenden Augenaufschlag Lottes hin, nahm er dann noch ein anderes Heft zur Hand, eine Gedichtsammlung: »Lieder eines Missvergnügten« betitelt.

Ob diese galligen Gedichte von ihm selbst oder einem seiner Freunde stammten, erfuhr niemand von den Anwesenden. Ehrlich gestanden gelüstete auch keinen nach einem näheren Aufschluss, denn diese Verse mit ihrer schwarzgrauen Lebensweisheit gefielen nicht einmal Lotte. Sie waren noch schlimmer als das Gedicht von dem sterbenden Mädchen und dem garstigen Elend der Armut.

So war nach ein paar unerquicklichen Stunden im Grunde jeder froh, als der Abend zu Ende ging.

Nachdem die Schwestern das Haus verlassen hatten, überhäufte Gerhart in seinem nervösen Unmut die unschuldige Frau Wohlgebrecht mit Vorwürfen für den Missgriff, Lena mit eingeladen zu haben. Dieser Umstand sei einzig an dem verfehlten Abend schuld.

Da ihr Lena selbst nicht sehr sympathisch erschienen war, und ihr die Enttäuschung des armen Jungen leid that, wusste sie nicht allzu viel zu ihrer Entschuldigung vorzubringen. Dagegen vertröstete sie gutmütig auf ein anderes, gemütlicheres Beisammensein mit Lotte.

Aber Gerhart war nicht so leicht zu beruhigen; sein einziger geheimer Trost blieb der, dass er hoffte, Lotte dazu zu vermögen, unter vier Augen mit ihm zusammen zu kommen.

Lena rächte sich indessen instinktiv für das hinter ihrem Rücken über sie gefällte Urteil, indem sie ihrerseits über alles spöttelte, was sie bei Frau Wohlgebrecht gefunden hatte. Ueber die »spiessige« Einrichtung des einzigen Wohnzimmers, über den kleinbürgerlichen Ton der Frau und ihr breites, behäbiges Wesen, über den engen, kleinlichen Zuschnitt des Geschäfts, vor allem aber über Herrn Schmittleins famose Dichtungen. Nein wahrhaftig, wenn der Talent hatte, so hatte sie es auch.

Lotte verlor zu Anfang den Kopf und weinte bittere Thränen über Lenas herzlose Auffassung und ihren schnöden Undank für die gebotene Gastfreundschaft. Dann raffte sie sich auf und verteidigte ihre neugewonnenen Freunde. Ja, sie scheute sich nicht, Lena heftige Vorwürfe über das spöttische Wesen zu machen, das sie den ganzen Abend über zur Schau getragen hatte. Die Verstimmung auf Lottes Seite sass so tief, dass sie ganz gegen des Mädchens Gewohnheit mehrere Tage lang anhielt. Vielleicht hätte man sich auch dann noch nicht ganz verständigt, wenn nicht etwas dazwischen gekommen wäre, das bis auf weiteres alles andere in den Hintergrund drängte – Lenas Anstellung.

Freilich bat Lotte vergebens, Lena möchte Frau Wohlgebrecht, die so warmes Interesse für das bevorstehende Ereignis gezeigt hatte, Mitteilung von ihrer Anstellung machen. Lena wehrte sich energisch. Nein, sie wollte nichts mehr mit diesen Leuten zu thun haben. Von Berlin erwartete sie sich denn doch einen anderen Umgang, als den Verkehr mit einer kleinen Ladenbesitzerin und einem eingebildeten Dichter. Lotte würde bald sehen, dass sie den nicht nötig hätte. Heut könne sie noch nichts verraten, aber bald würde es sich offenbaren und dann würde Lotte Augen machen.

Lotte machte schon jetzt Augen, aber betrübte, über Lenas Eigensinn.

Bald aber trat die lichte Seite des Ereignisses gänzlich in den Vordergrund.

Lena würde von nun ab ein erhebliches zu dem Hausstand beisteuern können, und wenn der Weihnachtsmonat für Lotte lohnende Arbeit brachte, konnte man der nächsten Zukunft wieder ein wenig ruhiger ins Auge sehen.

Und wirklich trat dieser glückliche Umstand ein, nicht zuletzt durch die gütige und angelegentliche Empfehlung der Frau Wohlgebrecht. Hätte Lotte nur gewusst, wie sie der prächtigen Frau ihren Dank abtragen sollte!

Als eines Nachmittags gar die junge Frau eines Kommunallehrers erschien und, sich auf Frau Wohlgebrecht berufend, drei Hüte für ihre drei kleinen Mädchen zum Fest bestellte, da fühlte Lotte das unabweisbare Bedürfnis, ihrer Wohlthäterin, trotzdem Frau Wohlgebrecht nichts davon wissen wollte, zum mindesten einen besonderen Dankbesuch abzustatten.

Als sie gegen acht Uhr den Laden betrat, war nur Herr Schmittlein zugegen. Die Tante war für den Abend eingeladen.

Lotte, die jetzt zum Bücherlesen keine Zeit hatte, und somit kein auf der Hand liegendes Geschäft mit Herrn Schmittlein, wollte den Laden eilends wieder verlassen. Gerhart aber, froh, sie endlich einmal für sich zu haben, hielt sie mit allen erdenklichen Ausreden fest. Er zeigte ihr die Weihnachtsneuheiten und fragte sie aus, was sie selbst davon wohl gerne besitzen möchte. Dabei kamen sie auf das Fest zu sprechen, und Lotte behauptete nun, entschieden fort zu müssen. Sie wolle noch ein paar Einkäufe für eine Handarbeit, ein Hauskäppchen für den Vater, machen und habe auch für die Wirtschaft noch mancherlei zu besorgen.

Schmittlein widersetzte sich dem mit seiner ganzen impulsiven Energie.

»Ein so junges Mädchen, das dabei so –« die Fortsetzung verschluckte er, aber sein warmer Blick ergänzte die fehlenden Worte – »sollte abends nicht allein in den Strassen umherlaufen. Mit Fräulein Lena ist das ganz was anderes, die steht ihren Mann. Aber Sie – nein!«

Sie sei ja aber doch die ältere, gab Lotte lächelnd zurück.

Darauf käm's nicht an! Sie mit ihrem sanften, stillen Wesen mache den Eindruck, als ob sie stets eines Schutzes bedürfe. Er begreife überhaupt nicht, dass man sie habe nach Berlin gehen lassen. Sie habe ja absolut nicht das Zeug dazu – bis jetzt wenigstens nicht.

Zunächst hatte Lotte Miene gemacht, ihm ob dieser Unterschätzung zu zürnen. Mein Gott, machte sie denn einen gar so kindischen, unselbständigen Eindruck, dass alle Welt sich bemüssigt fühlte, ihr zu sagen, sie gehöre gar nicht nach Berlin? Aber ein Bück in seine ehrlich besorgten Augen hatte sie umgestimmt. Sie wusste ja selbst am besten, wie schutzbedürftig sie sich fühlte und wie dankbar sie jedem war, der sich ihrer annahm.

Mit einem sanften Erröten sagte sie:

»Ich danke Ihnen, Herr Schmittlein, Sie mögen in manchem Recht haben, aber da ich nun einmal hier bin, werde ich auch sehen müssen, mit Berlin fertig zu werden.«

»Und Sie wollen heut wirklich noch weiter, so spät und allein?«

»Ganz gewiss. Ich muss mich daran gewöhnen, so ungern ich es thue.«