|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Gewisse Hauptstraßen, die von London nordwärts führen, behalten noch weit in das Land hinaus eine Art beschränkten und bruchstückartigen Gepräges einer Straße, indem sie mit großen Lücken zwischen den Gebäuden die Straßenlinie fortsetzen. Da trifft man eine Reihe Kaufläden, gefolgt von einem umzäunten Feld und einem Reitplatz, dann kommt ein bekanntes Wirtshaus, dann vielleicht ein Handelsgarten oder eine Baumschule, dann wieder irgendein größeres Privathaus und schließlich wieder ein Feld und noch ein Wirtshaus und so fort. Der Spaziergänger, der eine dieser Straßen entlang geht, kommt an einem Haus vorüber, das ihm wahrscheinlich auffallen wird, obwohl er kaum angeben kann, worin das Auffallende besteht. Es ist ein langes, niedriges Haus, das neben der Straße steht, größtenteils weiß und mattgrün getüncht, mit einer Veranda und Sonnenläden und mit Erkern, überdacht von jenen eigenartig schirmähnlichen Kuppeln aus Holz, wie man sie manchmal an altmodischen Häusern sieht. Es ist in der Tat auch ein altmodisches Haus, echt englisch und vorstädtisch, von der guten, alten Reichtum atmenden Art Claphams. Und doch sieht das Haus aus, als sei es hauptsächlich für die heiße Jahreszeit gebaut worden. Betrachtet man seinen weißen Verputz und die weißen Läden, so denkt man unwillkürlich an weiße, indische Turbane und sogar an Palmen. Ich kann dem Gefühle nicht auf den Grund kommen; vielleicht hat den Bau ein Anglo-Inder errichtet.

Jeder, der an diesem Hause vorbeiginge, würde, wie gesagt, dessen Reiz empfunden haben, würde fühlen, daß es ein Ort war, der seine eigene Legende hatte. Und er würde richtig geraten haben, wie man sogleich hören soll. Ich erzähle die Geschichte der seltsamen Dinge, die tatsächlich zu Pfingsten des Jahres 18.. sich dort abgespielt haben.

Ein jeder, der am Donnerstag vor Pfingsten gegen halb fünf Uhr nachmittags dort vorübergegangen wäre, würde die Haustüre offen und Father Brown von der kleinen St. Mungokirche in Gesellschaft eines sehr großen, eine sehr kleine Zigarette rauchenden französischen Freundes, namens Flambeau, heraustreten gesehen haben. Ob nun diese beiden für den Leser von Interesse sein mögen oder nicht, sicher ist soviel, daß sie nicht das einzig Bemerkenswerte waren, was sich dem Auge darbot, als die Vordertüre des weißgrünlichen Hauses sich auftat. Dasselbe besaß noch weitere Eigentümlichkeiten, die von vorneherein beschrieben werden müssen, nicht nur damit der Leser diese tragische Begebenheit versteht, sondern auch, damit er weiß, was die aufgehende Türe enthüllte.

Der Plan, nach dem das ganze Haus gebaut war, bildete ein T, aber ein T mit sehr langem Querbalken und einem sehr kurzen Schwanzstücke. Den langen Querbalken bildete die Front, die sich längs der Straße hinzog, mit dem Haupteingange in der Mitte; sie bestand aus zwei Stockwerken und enthielt fast alle Haupträumlichkeiten. Das kurze rechtwinkelige Stück, das unmittelbar gegenüber dem Portale nach rückwärts hinauslief, trug nur ein Stockwerk, und bestand aus zwei langen, ineinandergehenden Räumen. Das vordere dieser beiden Zimmer war das Studierzimmer, in dem der berühmte Mr. Quinton seine wilden orientalischen Gedichte und Romane verfaßte. Der anschließende Raum war ein Gewächshaus voll tropischer Pflanzen von ganz eigenartiger, fast ungeheuerlicher Pracht, und an Nachmittagen, wie diesem, durchglüht vom herrlichsten Sonnenlichte. Wenn somit die Haustüre offen stand, blieb so mancher Vorübergehende stehen, zu staunen und zu starren, denn vor ihm tat sich ein Ausblick auf reichausgestattete Räume und etwas, was wirklich einer Verwandlungsszene in eitlen: Märchenspiele glich, auf: Purpurwolken, Sonnengold und funkelnde Sterne, zu gleicher Zeit lebhaft erglühend und dennoch durchsichtig fern.

Leonhard Quinton, der Dichter, hatte selbst sehr sorgfältig diese Wirkung ausgedacht, und es ist zweifelhaft, ob er in irgendeiner seiner Dichtungen so vollkommen seine Persönlichkeit zum Ausdruck brachte. Denn er war ein Mensch, der Farbenpracht schlürfte und in ihr schwelgte, der in seiner Gier manchmal über die Form hinwegsah – auch über die gute Form. Dies war es, was seinen Geist so gänzlich orientalischer Kunst und Form zugewandt hatte, jenen sinnverwirrenden Teppichen und blendenden Stickereien, bei denen alle Farben zu einem glücklichen Durcheinander verschmolzen scheinen, ohne irgend etwas ausdrücken oder besagen zu sollen. Er hatte, wenn auch nicht gerade mit vollkommenem, künstlerischem Erfolg, so doch mit anerkannter Phantasie und Erfindungsgabe versucht, Epen und Liebesgeschichten zu schreiben, die ein Schwelgen in sattesten und sogar grausamen Farben widerspiegelten, Erzählungen von tropischem Himmel mit sengendem Gold oder blutrotem Kupfer, von orientalischen Helden, die mit einer von zwölf Turbanen umschlungenen hohen Mitra auf purpurn oder pfauengrün bemalten Elefanten einherritten, von riesenhaften Juwelen, die hundert Neger nicht zu schleppen vermochten, die aber in sagenhafter und sehr seltsamer Glut funkelten.

Kurz, um die Sache allgemein verständlich auszudrücken, er machte viel in morgenländischen Himmeln, die fast noch schlimmer sind als die abendländischen Höllen, in orientalischen Herrschern, die er gemeinhin ganz gut als Verrückte hätte bezeichnen können, sowie in orientalischen Juwelen, die ein Juwelier in Bond-Street, wenn die hundert taumelnden Neger sie in seinen Laden gebracht hätten, wahrscheinlich nicht als echt angesehen haben würde. Quinton war ein Genie, wenn auch ein krankhaftes, und eben diese Krankhaftigkeit in seinem Leben sprach mehr an, als die in seinen Werken. Von Temperament war er schwächlich und reizbar, und seine Gesundheit hatte unter orientalischen Opiumversuchen schwer gelitten. Seine Frau – eine hübsche, arbeitsame und in der Tat überarbeitete Frau – widersetzte sich dem Opium, mehr aber noch einem lebenden, indischen Einsiedler in weißen und gelben Gewändern, den ihr Gemahl durchaus monatelang in seiner Umgebung zu behalten sich in den Kopf gesetzt hatte, ein Virgil, der seinen Geist durch die Himmel und Höllen des Orients geleiten sollte.

Aus diesem künstlerischen Haushalte also traten Father Brown und sein Freund die Stufe herab, und, nach ihren Mienen zu schließen, verließen sie ihn mit großer Erleichterung. Flambeau hatte Quinton in stürmischen Studentenjahren in Paris gekannt und gelegentlich eines Sonntagsausfluges die Bekanntschaft erneuert; doch auch abgesehen von Flambeaus in letzter Zeit verantwortungsvollerer Laufbahn stimmte dieser mit dem Dichter jetzt nicht mehr recht gut zusammen. Sich mit Opium zugrunde zu richten und kleine erotische Reime auf Velinpapier zu schreiben, entsprach nicht seiner Auffassung von der rechten Art, wie ein Gentleman den Teufel meidet. Als die beiden, ehe sie einen Rundgang im Garten begannen, auf der Schwelle des Hauses einen Augenblick stehen blieben, wurde die vordere Gartentüre ungestüm aufgerissen und ein junger Mann, den schwarzen, steifen Hut im Nacken, stolperte hastig die Stufen hinauf. Er war ein liederlich aussehender Bursche mit knallroter, ganz schief sitzender Halsbinde, als hätte er damit geschlafen, und er schwang spielend einen von jenen billigen, dünnen Sparzierstöcken.

»Hören Sie,« sagt er atemlos, »ich will den alten Quinton sprechen. Ich muß ihn sprechen. Ist er ausgegangen?«

»Mr. Quinton ist zu Hause, glaube ich,« erwiderte Father Brown, seine Pfeife ausklopfend, »aber ich weiß nicht, ob Sie ihn sprechen können. Der Arzt ist gerade bei ihm.«

Der junge Mann, der nicht ganz nüchtern zu sein schien, stolperte ins Vorzimmer, und im gleichen Augenblicke trat der Arzt aus Quintons Arbeitszimmer, schloß die Türe und begann seine Handschuhe anzuziehen.

»Mr. Quinton sprechen?« fragte er kühl. »Nein, ich fürchte, das können Sie nicht. Sie dürfen es sogar nicht, auf keinen Fall. Niemand darf zu ihm; ich habe ihm soeben sein Schlafmittel verabreicht.«

»Nein, aber hören Sie, alter Junge«, versetzte der junge Mann mit der roten Halsbinde, und versuchte liebevoll den Arzt an den Rockaufschlägen zu fassen. »Hören Sie, ich bin einfach total abgebrannt, sage ich Ihnen. Ich –«

»Hilft nichts, Mr. Atkinson«, wehrte der Arzt ab und drängte ihn zurück. »Wenn Sie imstande sind, die Wirkungen eines Schlafmittels zu ändern, dann ändere ich auch meinen Entschluß«, setzte seinen Hut auf und trat mit den beiden anderen ins Sonnenlicht hinaus. Er war ein stiernackiger, gutmütiger, kleiner Mann mit kleinem Schnurrbart, unsagbar gewöhnlich, aber dennoch den Eindruck eines begabten Mannes machend.

Der junge Mann mit dem steifen Hut, dem von dem Umgang mit Menschen anscheinend nicht mehr geläufig war als die allgemeine Idee, sie bei den Rockaufschlägen zu fassen, stand unter der Türe, so verblüfft, als wäre er buchstäblich hinausgeworfen worden, und beobachtete schweigend, wie die anderen drei mitsammen durch den Garten wandelten.

»Das war eine derbe, faustdicke Lüge«, bemerkte der Arzt lachend. »Tatsache ist, daß der arme Quinton erst in ungefähr einer halben Stunde seinen Schlaftrunk bekommt. Aber ich denke gar nicht daran, ihn von diesem jungen Windhunde belästigen zu lassen, der doch nur Geld geliehen haben will, das er, auch wenn er könnte, nicht zurückgeben wird. Er ist ein schäbiger, junger Taugenichts, obschon Mrs. Quintons Bruder, und sie ist die beste Frau, die es je gab.«

»Ja,« nickte Father Brown, »sie ist eine gute Frau.«

»Deshalb gedenke ich, hier im Garten zu warten, bis der Kerl sich verzogen hat,« fuhr der Arzt fort, »und dann bringe ich Quinton die Medizin hinein. Atkinson kann nicht hinein, weil ich die Türe abgesperrt habe.«

»In diesem Falle, Dr. Harris,« meinte Flambeau, »könnten wir ja hinten am Ende des Gewächshauses etwas spazieren gehen. Von hier aus gibt es keinen Eingang, aber es ist sehenswert auch von außen.«

»Ja, und ich könnte dann einen Blick auf meinen Patienten werfen,« lachte der Arzt, »denn er liegt am liebsten auf einer Ottomane ganz am Ende des Treibhauses, mitten unter all den blutroten Poinsettias; ich würde dabei Gänsehaut bekommen. Aber was machen Sie denn?«

Father Brown war einen Augenblick stehen geblieben, um ein im hohen Grase nahezu ganz verborgenes, eigenartig krummes, aber zierlich mit farbiger Stein- und Metallmosaik eingelegtes, orientalisches Messer aufzuheben.

»Was ist das?« fragte Father Brown und besah es mit wenig Wohlgefallen.

»Oh, es wird wohl Quinton gehören«, meinte Dr. Harris gleichgültig; »er hat allerhand chinesischen Kram in seinem Hause. Vielleicht gehört es auch jenem sanften Hindu, den er sich hält.«

»Welchem Hindu?« fragte Father Brown, noch den Dolch anstarrend.

»Oh, irgend so einem indischen Beschwörer«, erwiderte der Arzt leichthin; »ein Betrüger natürlich«.

»Sie glauben nicht an Zauberei?« fragte Father Brown, ohne aufzublicken.

»Blödsinn! Zauberei!« erwiderte der Arzt.

»Es ist sehr schön«, sagte der Priester in leisem, träumerischem Tone; »die Farben sind sehr schön. Aber es ist mißgestaltet.«

»Wieso?« fragte Flambeau und starrte es an.

»Aus vielen Gründen. Es besitzt Mißgestalt im Abstrakten. Haben Sie das in der orientalischen Kunst nie empfunden? Die Farben sind reizend berückend, aber die Formen sind niedrig und schlecht – absichtlich niedrig und schlecht. Ich fand in einem Smyrnateppich wirklich Lästerliches.«

» Mon Dieu!« rief Flambeau lachend.

»Es sind Buchstaben und Sinnbilder in einer Sprache, die ich nicht kenne; aber ich weiß, sie stellen schlechte Worte dar«, fuhr der Priester fort und seine Stimme wurde zunehmend tiefer. »Die Linien laufen bewußt übel – wie Schlangen, die sich krümmen, um zu entkommen.«

»Was zum Teufel schwatzen Sie denn da?« sagte der Arzt mit lautem Lachen.

Flambeau übernahm in Ruhe die Antwort.

»Hochwürden wird bisweilen von dieser geheimnisvollen Wolke befallen«, erklärte er. »Aber ich mache Sie allen Ernstes darauf aufmerksam, ich habe das nie bei ihm wahrgenommen, ohne daß nicht irgendein Schrecknis in nächster Nähe lauerte.«

»Unsinn!« rief der Doktor.

»Sehen Sie«, rief Father Brown und hielt ihm das gekrümmte Messer mit ausgestrecktem Arme hin, als wäre es eine schillernde Schlange. »Sehen Sie nicht, daß es die Mißgestalt zeigt? Sehen Sie nicht, daß ihm der offene und ehrliche Zweck fehlt? Es spitzt sich nicht wie ein Speer. Es schneidet nicht wie eine Sichel. Sein Aussehen ist nicht das einer Waffe, es ist das eines Folterwerkzeuges.«

»Nun, da es Ihnen anscheinend nicht gefällt,« versetzte Harris scherzend, »wäre es besser, man gibt es seinem Eigentümer zurück. Sind wir noch nicht am Ende dieses verdammten Gewächshauses angelangt? Dieses Haus ist es, wenn Sie nichts dagegen haben, das die Mißgestalt besitzt.«

»Sie verstehen mich nicht«, sagte Father Brown kopfschüttelnd. »Die Gestalt dieses Hauses ist sonderbar, sie ist sogar lachhaft. Aber sie hat nichts Bösartiges an sich.«

Während sie so sprachen, schlenderten sie um die Glasrundung, mit der das Gewächshaus abschloß, eine ununterbrochene Kurve, denn weder Tür noch Fenster gewährten an dieser Seite Zutritt. Die Scheiben jedoch waren klar, und die Sonne, obwohl schon im Sinken, schien noch hell, und somit konnte man nicht nur die farbenglühenden Blüten drinnen sehen, sondern auch die hinfällige Gestalt des Dichters, der, mit einer braunen Samtjacke angetan, nachlässig auf dem Diwan ruhte und über einem Buche halb zu schlummern schien. Er war ein bleicher, schlanker Mann mit losem, kastanienbraunem Haar und einem Barte, der mit dem Gesichte in Widerspruch stand, denn er ließ dieses weniger männlich erscheinen. Diese Züge waren allen dreien wohlbekannt, doch selbst, wenn dies nicht der Fall gewesen wäre, ist es zweifelhaft, ob sie gerade in diesem Augenblicke nach Quinton gesehen hätten. Ihre Blicke waren auf einen anderen Gegenstand geheftet.

Gerade auf ihrem Wege unmittelbar vor der Rundung des Glashauses, stand ein hochgewachsener Mann, dessen Gewand in fleckenlosem Weiß zu den Füßen herabfiel, und dessen kahler, brauner Schädel, Hals und Gesicht in der Abendsonne wie schimmernde Bronze erglänzten. Sein Blick war auf den Schlafenden hinter der Glaswand gerichtet, und er selbst war regungslos wie eine Statue.

»Wer ist das?« rief Father Brown, und trat mit verhaltenem Atem einen Schutt zurück.

»Oh, es ist nur der indische Schwindler«, brummte Harris; »aber ich weiß nicht, was zum Teufel er hier zu tun hat«.

»Es sieht nach Hypnotismus aus«, meinte Flambeau, an seinem Schnurrbart beißend.

»Weshalb schwatzt ihr Nichtmediziner immer Unsinn über Hypnotismus?« rief der Arzt. »Mir macht er eher den Eindruck eines Einbrechers.«

»Nun, auf jeden Fall wollen wir ihn anreden«, entschied Flambeau, der stets zum Handeln bereit war. Ein langer Schritt brachte ihn an die Seite des Inders. Und von seiner großen Höhe herab, die selbst die des Orientalen noch übertraf, sich verbeugend, sagte er mit gelassener Unverfrorenheit:

»Guten Abend, mein Herr. Wünschen Sie etwas?« Ganz langsam, gleich einem großen Schiff, das in den Hafen einlenkt, wandte sich das große, gelbe Gesicht um und blickte schließlich über die weiße Schulter. Überraschenderweise waren die gelben Augenlider fest geschlossen wie im Schlaf.

»Ich danke Ihnen«, sprach das Gesicht in vorzüglichem Englisch. »Ich wünsche nichts.« Dann, die Lider halb öffnend, so daß ein schmaler Streifen des schillernden Augapfels sichtbar wurde, wiederholte er: »Ich wünsche nichts.« Darauf die Augen weit zu einem fast erschreckenden, starren Blicke öffnend, sagte er nochmals: »Ich wünsche nichts«, und schritt leise rauschend in den schnell dunkelnden Garten hinaus.

»Der Christ ist bescheidener,« murmelte Father Brown, »er wünscht etwas.«

»Was in aller Welt machte er denn da?« fragte Flambeau mit gerunzelter Stirne etwas weniger laut.

»Ich möchte später mit Ihnen reden«, erwiderte Father Brown.

Das Sonnenlicht war noch vorhanden, doch es war schon der rötliche Schein des Abends, und Bäume und Gebüsch begannen sich immer dunkler davon abzuzeichnen. Die drei schritten um das Ende des Gewächshauses herum und gingen schweigend die andere Seite des Hauses entlang, um jenseits derselben die Vordertüre wieder zu gewinnen. Ihre Schritte schienen, wie man einem Vogel aufschreckt, etwas aus der tiefen Ecke zwischen dem Arbeitszimmer und dem Hauptgebäude aufgescheucht zu haben, und wieder sahen sie den weißgekleideten Fakir aus dem Schatten gleiten und der Vordertüre zuschlüpfen. Zu ihrem Erstaunen jedoch war er nicht allein. Ihr Staunen und ihre Verwirrung wichen aber rasch beim Erscheinen von Mrs. Quinton, die mit ihrem schweren, goldenen Haare und dem bleichen, viereckigen Gesichte ihnen aus dem Halbdunkel entgegentrat. Sie sah etwas finster aus, war jedoch durchaus höflich.

»Guten Abend, Dr. Harris«, war alles, was sie sagte.

»Guten Abend, Mrs. Quinton«, erwiderte der kleine Arzt herzlich. »Ich will soeben Ihrem Gatten seinen Schlaftrunk reichen.«

»Ja,« sagte sie mit einer klaren Stimme, »ich glaube, es ist gerade Zeit.« Sie lächelte ihnen zu und verschwand im Hause.

»Diese Frau ist überarbeitet«, bemerkte Father Brown; »das ist die Art von Frauen, die zwanzig Jahre lang ihre Pflicht tun und dann etwas Fürchterliches vollbringen.«

Der kleine Doktor blickte ihn zum erstenmal mit Augen voll Interesse an. »Haben Sie je Medizin studiert?« fragte er.

»Ihr Beruf erfordert ebenso einige Kenntnis des Geistes wie des Körpers,« antwortete der Priester, »und der unsere erfordert ebenso einige Kenntnis des Körpers wie des Geistes.«

»Nun,« sagte der Doktor, »ich will jetzt hineingehen und Quinton seine Arznei geben.«

Sie waren um die Ecke der Vorderfront gebogen und näherten sich dem Haupteingange. Bei ihrem Eintritt gewahrten sie den weißgekleideten Mann zum drittenmal. Er schritt so geradeaus dem Eingangstore zu, daß es so gut wie unglaublich erschien, er sei nicht soeben aus dem gegenüberliegenden Studierzimmer gekommen. Und doch wußten sie, daß die Türe dazu verschlossen war.

Father Brown und Flambeau behielten jedoch diese unheimliche Unvereinbarkeit für sich, und Dr. Harris schien nicht der Mann, sich den Kopf über das Unmögliche zu zerbrechen. Er ließ den allgegenwärtigen Asiaten hinausgehen, und betrat dann festen Schrittes die Vorhalle. Dort stieß er auf eine Gestalt, die er bereits vergessen hatte. Der fade Atkinson lungerte noch immer herum, summte vor sich hin und beklopfte dies und das mit dem Knopfe seines Spazierstockes. Aus dem krampfhaft zuckenden Gesichte des Arztes sprachen Ekel und Entschlossenheit, und er flüsterte rasch seinen Begleitern zu: »Ich muß die Türe wieder schließen, sonst kommt der Kerl hinein. Aber ich werde in zwei Minuten wieder heraus sein.«

Schnell schloß er auf und schloß sofort wieder hinter sich, damit gerade noch einen Versuch des jungen Gecken mit dem steifen Hut, einzudringen, vereitelnd. Der junge Mann warf sich ungeduldig auf einen der Stühle des Vorzimmers, Flambeau betrachtete eine persische Illustration an der Wand, und Father Brown, der sich in einer Art Betäubung befand, blickte gedankenlos die Türe an. Nach ungefähr vier Minuten wurde diese wieder geöffnet. Diesmal war Atkinson flinker. Er machte einen Satz, hielt die Türe einen Augenblick offen und rief hinein: »Oh, höre mal, Quinton, ich brauche –«

Vom anderen Ende des Arbeitszimmers ertönte die klare Stimme Quintons, so etwas zwischen Gähnen und lautem Lachen.

»Ja, ja, ich weiß schon, was du brauchst. Nimm und laß mich in Ruhe. Ich schreibe an einem Gedicht über Pfauen.«

Ehe die Türe sich schloß, flog ein Zehnschillingstück durch den Spalt, und Atkinson fing es, mit ausnehmender Geschicklichkeit vorwärts stürzend, auf.

»So, das ist abgemacht«, sagte der Arzt, und indem er wütend die Türe schloß, schritt er den anderen voran in den Garten hinaus.

»Der arme Leonhard kann nun etwas ausruhen«, fügte er, zu Father Brown gewendet, hinzu; »er bleibt jetzt auf ein oder zwei Stunden ganz allein eingeschlossen.«

»Ja,« antwortete der Priester, »und seine Stimme klang ganz heiter, als wir ihn verließen.« Dann blickte er nachdenklich im Garten umher und sah die vernachlässigte Gestalt Atkinsons stehen, der mit seinem Zehnschillingstück in der Tasche spielte, und weiter drüben im purpurnen Dämmerlichte die Gestalt des Inders, der, das Gesicht der sinkenden Sonne zugekehrt, kerzengerade auf einem Grashügel saß. Dann fragte er unvermittelt: »Wo ist Mrs. Quinton?«

»Sie ist in ihr Zimmer hinaufgegangen«, erwiderte der Arzt. »Dort ist ihr Schatten auf dem Vorhang.«

Father Brown blickte empor und prüfte stirnrunzelnd einen dunklen Schattenriß, der sich vom gasbeleuchteten Fenster abhob.

»Ja,« gab er zu, »das ist ihr Schatten,« ging ein paar Meter weiter und warf sich in einen Gartenstuhl.

Flambeau ließ sich neben ihm nieder, doch der Arzt war einer jener energischen Menschen, denen auf ihren eigenen Beinen wohler ist. Er schritt weiter in die Dämmerung hinaus, rauchte seine Zigarre, und die beiden Freunde blieben sich selbst überlassen.

» Mon père,« begann Flambeau in Französisch, »was ist mit Ihnen?«

Father Brown blieb eine halbe Minute schweigend und regungslos, dann sagte er: »Aberglaube ist etwas Irreligiöses; aber es liegt hier über diesem Orte irgend etwas in der Luft. Ich glaube, es ist jener Inder – wenigstens zum Teil.«

Er versank von neuem in Schweigen und beobachtete den fernen Umriß des Inders, der immer noch steif wie im Gebete dasaß. Auf den ersten Blick schien er regungslos, doch als Father Brown ihn genauer betrachtete, gewahrte er, daß der Mann nahezu unmerklich in einer rhythmischen Bewegung hin und her schwankte, gerade wie die dunklen Baumwipfel leise in dem leichten Winde wogten, der die düsteren Gartenpfade heraufwehte und die gefallenen Blätter aufwirbelte.

Die Dunkelheit senkte sich schnell auf das Land hernieder wie vor einem Gewitter, doch konnte man noch jede Gestalt auf ihrem Platze erkennen. Atkinson lehnte verdrossen an einem Baume, Quintons Gattin stand noch an ihrem Fenster, der Arzt schlenderte langsam um das Ende des Studierzimmers, man konnte seine Zigarre wie ein Irrlicht leuchten sehen, und der Fakir saß noch aufrecht, aber doch schwankend da, während die Bäume über ihm zu schwingen und fast zu rauschen anfingen. Sicher zog ein Wetter herauf.

»Als der Inder mit uns sprach,« fuhr Brown in leisem Unterhaltungstone fort, »hatte ich etwas wie eine Vision, ich sah gewissermaßen ihn und die Welt, in der er lebte. Und doch sagte er nur dreimal dasselbe. Als er zum ersten Male sagte: ich wünsche nichts, bedeutete dies nur, daß er undurchdringlich sei, daß Asien sein Geheimnis für sich behält. Dann sagte er wiederum: ich wünsche nichts, und ich wußte, er meinte, er genüge sich selbst, wie ein Kosmos; daß er keines Gottes bedürfe und es für ihn keine Sünde gebe. Und als er zum dritten Male sagte: ich wünsche nichts, sagte er es mit flammenden Augen. Und ich verstand, daß er buchstäblich meinte, was er sagte, daß Nichts sein Sehnen und seine Heimat sei, daß er nach nichts verlangte als nach Wein, daß Aufgehen in Nichts, die reine Zerstörung von allem und jedem –.«

Zwei Regentropfen fielen, und aus irgendeinem Grunde schreckte Flambeau auf und blickte aufwärts, als hätten sie ihn gestochen. Und in demselben Augenblicke begann vom Ende des Gewächshauses her der Doktor auf sie zuzulaufen, wobei er irgend etwas laut rief. Als er wie eine Bombe unter sie fuhr, wollte es der Zufall, daß der unruhsame Atkinson sich dem Hause näherte. Der Arzt packte ihn mit krampfhaftem Griffe am Kragen. »Betrüger!« schrie er, »was hast du ihm getan, du Hund?«

Der Priester war aufgesprungen, und seine Stimme klang stahlhart wie die eines kommandierenden Soldaten. »Keine Schlägerei,« rief er kühl, »wir sind unser genug hier, um, wenn nötig, jeden festzuhalten. Was ist geschehen, Doktor?«

»Es ist etwas nicht in Ordnung mit Quinton«, versetzte der Arzt leichenblaß. »Ich konnte ihn soeben durch die Scheiben sehen, und die Art, wie er liegt, gefällt mir nicht. Jedenfalls liegt er nicht mehr so, wie ich ihn verließ.«

»Gehen wir zu ihm hinein«, sagte Father Brown kurz. »Sie können Mr. Atkinson freilassen; ich habe ihn, seit wir Quintons Stimme hörten, nicht aus dem Auge verloren.«

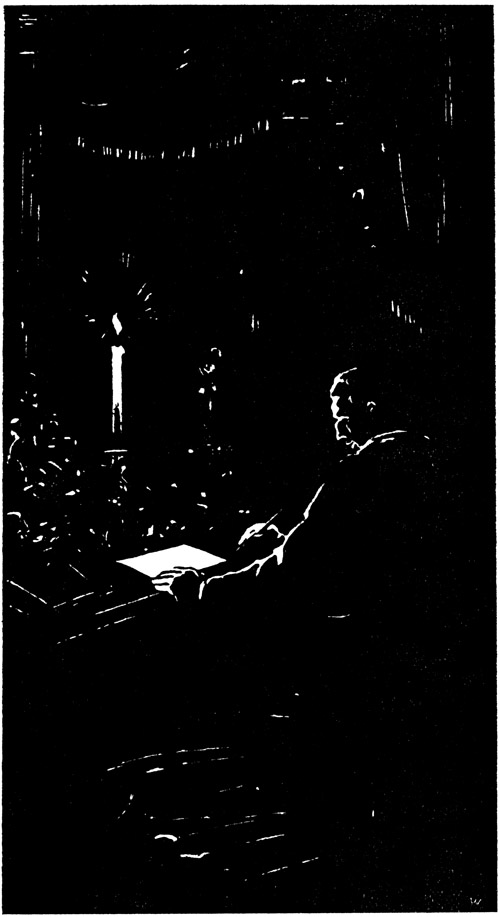

»Ich werde hier bleiben und ihn bewachen«, erbot sich Flambeau eilend. »Sie gehen hinein und sehen nach.« Der Arzt und der Priester liefen zur Türe des Studierzimmers, schlossen auf und stürzten hinein. Dabei fielen sie fast über den großen Mahagonitisch in der Mitte, an welchem der Dichter zu schreiben pflegte, denn der Raum war nur durch ein schwaches, für den Kranken unterhaltenes Kaminfeuer erleuchtet. In der Mitte dieses Tisches lag ein einzelnes Blatt Papier, augenscheinlich mit Absicht dort hingelegt. Der Arzt griff es auf, warf einen Blick darauf und mit dem Ausruf: »Guter Gott, sehen Sie nur!« reichte er es Father Brown hin, stürzte nach dem Glashause, wo über den verhängnisdrohenden Tropenpflanzen noch ein Glutschimmer des Abendrotes zu hängen schien.

Father Brown las die Worte dreimal, ehe er das Papier niederlegte. Die Worte lauteten: »Ich sterbe durch meine eigene Hand, doch sterbe ich gemordet.« Sie waren in der ganz unnachahmbaren, um nicht zu sagen unlesbaren Handschrift Leonhard Quintons geschrieben. Dann schritt Father Brown, noch immer das Papier in der Hand, nach dem Gewächshause, wo ihm sein ärztlicher Freund mit einem Ausdruck der Gewißheit und Bestürzung entgegentrat. »Er hat es getan«, sagte Harns.

Mitsammen durchschritten sie die überwältigende, unnatürliche Pracht von Kakteen und Azaleen und fanden Leonhard Quinton, den Dichter und Romanschriftsteller, mit herabhängendem Kopfe, so daß seine rötlichen Locken den Boden berührten, auf der Ottomane liegen. In seiner linken Seite steckte das seltsame Dolchmesser, das sie im Garten aufgelesen hatten, und seine welke Hand ruhte noch am Griff.

Draußen tobte der plötzlich entfesselte Sturmwind, und der niederströmende Regen verdunkelte Garten und Glasdach. Father Brown schien dem Papiere mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden als der Leiche; er hielt es dicht vor die Augen und suchte es anscheinend in der Dunkelheit zu lesen. Dann hielt er es aufwärts gegen das schwache Licht, und in diesem Augenblicke zuckte ein Blitz mit seinem weißen Lichte durch den Raum, so grell, daß das Papier schwarz dagegen erschien.

Donnererfüllte Finsternis folgte, und nachdem das Dröhnen verhallt war, sagte Father Browns Stimme aus dem Dunkel: »Doktor, dieses Papier hat nicht die rechte Gestalt.«

»Was meinen Sie damit?« fragte Doktor Harn's, und starrte ihn stirnrunzelnd an.

»Es ist nicht viereckig,« antwortete Brown. »Es ist der Rand an der Ecke abgeschnitten. Was bedeutet das?«

»Wie zum Teufel soll ich denn das wissen?« brummte der Doktor. »Glauben Sie, wir sollen den armen Burschen aufheben? Er ist ganz tot.«

»Nein,« antwortete der Priester, »wir müssen ihn liegen lassen, wie er liegt, und die Polizei holen lassen.« Doch fuhr er immer noch fort, das Papier zu untersuchen.

Als sie durch das Studierzimmer den Rückweg antraten, blieb er am Tische stehen und nahm eine kleine Nagelschere zur Hand.

»O,« sagte er mit einer gewissen Erleichterung, »damit hat er es gemacht. Und doch –.« Und seine Augenbrauen zogen sich zusammen.

»Ach, hören Sie doch endlich auf mit Ihrem Unsinn über den Papierfetzen«, versetzte der Arzt mit Nachdruck. »Das war eben seine Liebhaberei. Zu Hunderten hatte er deren. Er schnitt all sein Papier so zu«, und er wies auf einen Stoß noch unbeschriebenen Manuskriptpapieres auf einem anderen kleineren Tische. Father Brown trat an diesen heran und ergriff ein Blatt. Es hatte dieselbe unregelmäßige Gestalt.

»Ganz richtig«, sagte er. »Und hier sehe ich die Ecken, die abgeschnitten worden sind.« Und zum großen Ärger seines Begleiters begann er sie zu zählen.

»Stimmt«, schloß er mit entschuldigendem Lächeln. »Dreiundzwanzig beschnittene Bogen und zweiundzwanzig abgeschnittene Ecken. Und da ich sehe, daß Sie ungeduldig sind, wollen wir die Anderen aufsuchen.«

»Wer soll es seiner Gattin mitteilen?« fragte Dr. Harris. »Wollen Sie ihr jetzt die Nachricht überbringen, während ich einen Diener um die Polizei schicke?«.

»Wie Sie wünschen«, fügte sich Father Brown gleichgültig und begab sich in die Vorhalle.

Hier fand er auch ein Drama, wenngleich etwas groteskerer Natur. Es zeigte nichts weniger als seinen riesenhaften Freund Flambeau in einer Stellung, an die dieser lange nicht mehr gewohnt war, während auf dem Gartenweg am Fuß der Treppe der herzige Atkinson zappelte, die Füße hoch in der Luft, und Hut und Stock nach entgegengesetzten Richtungen den Pfad entlang flogen. Atkinson hatte die nahezu väterliche Obhut Flambeaus endlich satt bekommen und versuchte, diesen niederzuschlagen, was bei dem Apachenkönig auch nach dessen Abdankung noch kein so einfaches Spiel war. Flambeau war daran, sich auf den Feind zu werfen und ihn von neuem zu packen, als der Priester ihm leicht auf die Schulter klopfte.

»Machen Sie Frieden mit Mr. Atkinson, mein Freund«, sagte er. »Bitten Sie einander ab und sagen Sie ›Gute Nacht‹. Wir brauchen ihn nicht länger festhalten.« Dann, als Atkinson, noch etwas zweifelhaft, sich erhob, seinen Hut und Stock aufklaubte und der Gartentüre zueilte, fuhr Father Brown mit etwas ernsterer Stimme fort: »Wo ist der Inder?«

Alle drei – der Arzt hatte sich zu ihnen gesellt – wandten sich unwillkürlich der dunklen Rasenbank unter den im Abenddunkel violetten, rauschenden Bäumen zu, wo sie zuletzt den braunen Mann in seinem sonderbaren Gebet schwankend gesehen hatten. Der Inder war verschwunden.

»Verdammt!« rief der Doktor und stampfte wütend mit dem Fuß. »Jetzt weiß ich, daß es der schwarze Kerl war, der es getan hat.«

»Ich dachte, Sie glauben nicht an Zauberei«, erwiderte Father Brown ruhig.

»Das tue ich auch nicht,« gab der Arzt rollenden Auges zurück. »Ich weiß nur, daß mich jener gelbe Teufel anwiderte, schon als mir der Gedanke kam, er sei ein abgefeimter Betrüger. Und er wird mir noch verhaßter sein, wenn ich denke, daß er wirklich ein solcher war.«

»Nun, es tut nichts, daß er entkommen ist«, meinte Flambeau. »Denn wir hätten ihm doch nichts beweisen und nichts anhaben können. Man kann nicht gut bei der Bezirkspolizei erscheinen und eine Geschichte vorbringen von jemandem, der durch Zauberei oder Autosuggestion aufgezwungenen Selbstmord begangen hat.«

Father Brown hatte sich inzwischen ins Haus begeben, um der Gattin des Toten die Nachricht zu überbringen. Als er wieder herauskam, sah er etwas bleich und bewegt aus, doch was bei jener Unterredung vor sich ging, hat niemand je erfahren, auch nicht nachdem alles sich aufgeklärt hatte.

Flambeau, der ruhig mit dem Arzt sprach, war überrascht, seinen Freund so bald wieder an seiner Seite zu sehen, doch Brown beachtete dies nicht und zog nur den Doktor beiseite.

»Sie haben nach der Polizei geschickt, nicht wahr?« fragte er.

»Ja«, antwortete Harris. »Sie muß in zehn Minuten hier sein.«

»Wollen Sie mir einen Gefallen tun?« sagte der Priester ruhig. »Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, ich sammle solche sonderbare Geschichten, die oft, wie auch hier in diesem Falle mit unserem Hindu, Elemente enthalten, die man kaum m einem Polizeiberichte niederlegen kann. Nun möchte ich, daß Sie einen Bericht über diesen Fall zu meinem Privatgebrauch niederschreiben. Ihr Gewerbe fordert nüchterne Klugheit«, betonte er und blickte dem Arzt streng und fest ins Auge. »Es scheint mir manchmal, als wüßten Sie einige Einzelheiten aus dieser Geschichte, die Sie vorzogen, zu verschweigen. Mein Gewerbe ist wie das Ihrige ein verschwiegenes, und ich werde alles, was Sie für mich niederschreiben, streng vertraulich behandeln. Aber schreiben Sie alles.«

Der Arzt, der, den Kopf etwas zur Seite gebeugt, nachdenklich zugehört hatte, blickte einen Augenblick dem Priester ins Gesicht, und dann sagte er: »Einverstanden,« begab sich in das Studierzimmer und schloß die Türe hinter sich.

»Flambeau,« lud Father Brown ein, »dort ist eine Bank unter der Veranda, wo wir ungestört vom Regen rauchen können. Sie sind mein einziger Freund in der Welt, und ich möchte mit Ihnen plaudern. Oder vielleicht mit Ihnen schweigen.«

Sie ließen sich behaglich unter der Veranda nieder. Father Brown nahm gegen seine Gewohnheit eine gute Zigarre an und rauchte sie beharrlich und stillschweigend, während der Regen auf das Dach niederströmte.

»Mein Freund,« begann er endlich, »dies ist ein sehr seltsamer Fall. Ein höchst seltsamer Fall.«

»Scheint mir auch so«, erwiderte Flambeau, sich leicht schüttelnd.

»Sie nennen ihn seltsam und ich nenne ihn seltsam,« fuhr jener fort, »und doch meinen wir ganz entgegengesetzte Dinge. Der moderne Verstand verwechselt immer zwei verschiedene Ideen: das Geheimnisvolle im Sinne des Wunderbaren und das Geheimnisvolle im Sinne des Unverständlichen. Darin liegt auch die Hälfte der Schwierigkeit bezüglich des Wunders. Ein Wunder ist aufsehenerregend, aber es ist einfach. Es ist einfach, weil es ein Wunder ist. Es ist Macht, die direkt von Gott kommt – oder vom Teufel –, anstatt indirekt durch die Natur oder den menschlichen Willen. Sie meinen nun, daß dieser Fall wunderlich ist, weil ein Wunder vorliegt, weil er durch die von einem gottlosen Inder ausgeübte Zauberkraft geschah. Verstehen Sie wohl, ich sage nicht, er war nicht übersinnlich oder diabolisch. Nur Himmel und Hölle wissen, durch welche Umgebung von Einflüssen seltsame Sünden in das Leben der Menschen eindringen. Im vorliegenden Falle aber dreht es sich darum: wenn es, wie Sie denken, nichts als Zauberkraft war, dann ist es wunderbar; aber es ist nicht geheimnisvoll – das heißt, nicht unverständlich, nicht verwickelt. Die Eigenart eines Wunders ist das Geheimnisvolle, doch seine Art ist einfach. Nun aber ist die Art dieses Falles gerade das Gegenteil von einfach.«

Das Gewitter, das eine Wette nachgelassen hatte, schien wieder anzuwachsen, denn von fern her rollte schwacher Donner. Father Brown streifte die Asche seiner Zigarre ab und fuhr fort.

»Diesem Vorfalle haftet etwas Verwickeltes, Garstiges, Gewundenes an, das weder den geradeaus zielenden Schlägen des Himmels noch der Hölle eigen ist. Wie man die gewundene Spur einer Schlange kennt, so kenne ich die gewundene Spur eines Menschen.

Ein greller Blitz öffnete sein ungeheures Himmelsauge, es schloß sich wieder, und der Priester fuhr ruhig fort:

»Von all diesen gewundenen, mißgestalteten Dingen war das schlimmste die Gestalt jenes Stückes Papier. Es war krummer als der Dolch, der ihn tötete.«

»Sie meinen das Papier, auf dem Quinton seinen Selbstmord bekannte«, fragte Flambeau.

»Ich meine das Papier, auf das Quinton schrieb ›Ich sterbe durch meine eigene Hand‹«, erwiderte Father Brown. »Die Gestalt jenes Papiers, mein Freund, war die unrechte, die unrechte Gestalt, wenn ich sie je in dieser erbärmlichen Welt gesehen habe.«

»Es war eine Ecke abgeschnitten,« warf Flambeau ein, »und wie ich hörte, im alles Papier Quintons in dieser Weise beschnitten.«

»Eine sehr merkwürdige Art,« fuhr der andere fort, »und meines Erachtens eine sehr schlechte Art. Hören Sie, Flambeau, dieser Quinton – Gott sei ihm gnädig! – war vielleicht in mancher Hinsicht ein gemeiner Kerl, aber er war wirklich ein Künstler, mit dem Stift sowohl wie mit der Feder. Seine Schrift, obwohl schwer lesbar, war kühn und schön. Ich kann nicht beweisen, was ich sage, ich kann überhaupt nichts beweisen. Aber ich sage Ihnen mit aller Kraft meiner Überzeugung, daß er nie dieses elende Stückchen von einem Bogen Papier abgeschnitten haben konnte. Wenn er zu irgend einem passenden Zwecke, sei es zum Einbinden oder sonst etwas Papier zu beschneiden gehabt hätte, würde er einen ganz anderen Schnitt mit der Schere getan haben. Erinnern Sie sich, wie es aussah? Es war von gemeiner Form. Es war mißgestaltet, schlecht. So etwa. Erinnern Sie sich nicht?«

Und er fuhr mit seiner brennenden Zigarre vor ihm im Finstern umher und machte so schnelle, unregelmäßige Vierecke, daß Flambeau wirklich sie als feurige Hieroglyphen auf dem Dunkel zu sehen vermeinte – solche Hieroglyphen, von denen sein Freund gesprochen hatte, die unentzifferbar sind und doch nichts Gutes bedeuten können.

»Doch,« versetzte Flambeau, als der Priester seine Zigarre wieder in den Mund steckte und zurückgelehnt zur Decke starrte, »nehmen wir an, jemand anderer hat sich der Schere bedient. Weshalb sollte ein anderer, indem er vom Manuskript Ecken abschneidet, Quinton veranlassen, Selbstmord zu begehen?«

Father Brown lag noch zurückgelehnt und blickte noch immer nach oben, nahm aber die Zigarre aus dem Mund und sagte: »Quinton hat niemals Selbstmord begangen.«

Flambeau starrte ihn an. »Warum zum Teufel,« schrie er, »warum hat er dann Selbstmord eingestanden?«

Der Priester lehnte sich vornüber, stützte die Ellenbogen auf die Knie, blickte zu Boden und sagte mit leiser, deutlicher Stimme: »Er hat niemals Selbstmord eingestanden.«

Flambeau setzte seine Zigarre ab. »Sie meinen,« sagte er, »die Schrift war gefälscht?«

»Nein«, erwiderte Father Brown. »Der Zettel ist von Quinton geschrieben.«

»Nun, was wollen Sie dann?« entgegnete Flambeau ärgerlich. »Quinton schrieb ›Ich sterbe durch meine eigene Hand‹ mit seiner eigenen Hand auf ein einfaches Stück Papier.«

»– von der unrechten Form«, ergänzte der Priester ruhig.

»Oh, diese verdammte Papierform!« rief Flambeau aus. »Was hat denn die damit zu tun?«

»Es waren dreiundzwanzig beschnittene Blätter,« fuhr Brown unbeirrt fort, »und nur zweiundzwanzig abgeschnittene Eckchen. Folglich ist eines von diesen vernichtet worden, wahrscheinlich das von dem beschriebenen Blatte. Bringt Sie das nicht auf einen Gedanken?«

In Flambeaus Gesicht ging ein Licht auf. »Es war,« meinte er, »noch weiteres von Quinton darauf geschrieben, noch einige Worte, ›Man wird euch sagen, ich sterbe durch meine eigene Hand‹ oder ›Glaubt nicht –‹«

»Feuer, wie es im Kinderspiel heißt!« unterbrach ihn sein Freund. »Aber das Stückchen war kaum einen halben Zoll breit; da war kein Raum für ein Wort, geschweige denn für fünf. Fällt Ihnen nichts ein, eine Kleinigkeit, größer als ein Komma, was der Mann, in dessen Herz die Hölle tobte, wegschneiden mußte, um einen gegen ihn aussagenden Zeugen unschädlich zu machen?«

»Es will mir nichts einfallen«, bekannte Flambeau endlich.

»Was meinen Sie zu einem Anführungszeichen?« fragte der Priester und schleuderte seine Zigarre gleich einer Sternschnuppe in das Dunkel.

Der andere war sprachlos, und Father Brown fuhr fort wie einer, der zum Wesentlichen zurückkehrt:

»Leonhard Quinton war Romanschriftsteller und schrieb an einem orientalischen Romane über Zauberei und Hypnotismus. Er –«

In diesem Augenblicke wurde die Türe hinter ihnen hastig geöffnet und der Doktor kam, den Hut auf dem Kopfe, heraus und überreichte dem Priester einen langen Briefumschlag.

»Hier ist das Schriftstück, das Sie wünschten,« sagte er, »ich muß jetzt nach Hause gehen. Gute Nacht!«

»Gute Nacht«, rief Father Brown hintenher, als der Arzt raschen Schrittes der Pforte zueilte.

Er hatte die Haustüre offen gelassen, so daß ein Streifen Gaslicht herausfiel. Bei diesem Lichte öffnete Brown den Umschlag und las:

»Werter Father Brown, – Vicisti Galilaee. Verflucht seien Ihre Augen, denn sie durchschauen alles. Wäre es möglich, daß schließlich doch etwas hinter all Ihrem Zeugnis ist?

Ich bin ein Mensch, der seit seiner Kindheit an die Natur und an alle natürlichen Funktionen und Instinkte geglaubt hat, gleichviel, ob man sie sittlich oder unsittlich nannte. Lange noch, ehe ich Arzt wurde, als ich noch ein Schuljunge war und Mäuse und Spinnen hielt, glaubte ich, gut dahinzuleben sei das Beste in der Welt. Nun aber bin ich erschüttert; ich habe an die Natur geglaubt, doch es scheint, als könne die Natur den Menschen im Stiche lassen. Sollte hinter Ihrem Humbug am Ende doch etwas liegen? Ich fange wirklich an, krankhaft zu werden.

Ich liebte Quintons Weib. Was war daran unrecht? Die Natur hatte es mich geheißen, und Liebe ist die Triebfeder der Welt. Ich dachte auch ganz aufrichtig, sie würde mit mir, einem ehrlichen Zweifüßler, glücklicher sein als mit jenem halb verrückten Plagegeist. Was war unrechtes darin? Ich stellte mich nur wie ein Mann der Wissenschaft Tatsachen gegenüber. Sie würde glücklicher sein.

Nach meinem eigenen Glauben war ich vollkommen frei, Quinton zu töten, was für jedermann, auch für ihn selbst das Beste war. Doch als gesundes Lebewesen fiel mir nicht ein, mich selbst zu beseitigen. Ich beschloß daher, es erst zu tun, wenn ich eine Gelegenheit fände, die mich völlig unbehelligt ließ. Diese Gelegenheit sah ich heute morgens.

Ich war heute im ganzen dreimal in Quintons Zimmer. Als ich das erstemal hineinging, sprach er von nichts anderem als der unheimlichen Erzählung ›Der Fluch eines Heiligen‹ an der er schrieb und worin ein indischer Einsiedler einen englischen Oberst nur durch Gedankenübertragung Selbstmord begehen läßt. Er zeigte mir die letzten Blätter und las mir sogar den letzten Abschnitt vor, der ungefähr lautete: ›Der Eroberer des Panschab, nur noch ein gelbes Skelett, aber immer noch ein Riese, vermochte noch sich auf seinen Ellbogen zu stützen und seinem Neffen ins Ohr zu hauchen: Ich sterbe durch meine eigene Hand, doch sterbe ich gemordet!‹ Zufälligerweise, wie es in hundert Fällen nur ein einzigesmal zu geschehen pflegt, standen diese letzten Worte zu Beginn eines neuen Blattes. Ich verließ das Zimmer, und berauscht von einer fürchterlichen, günstigen Gelegenheit ging ich in den Garten hinaus.

Wir schlenderten um das Haus, und zwei weitere Vorfälle arbeiteten mir in die Hand. Sie hegten Verdacht gegen den Inder, und Sie fanden einen Dolch, dessen Benützung durch den Inder höchstwahrscheinlich erscheinen mußte. Ich benützte die Gelegenheit, steckte ihn ein, kehrte in Quintons Studierzimmer zurück und reichte ihm sein Schlafmittel. Er wollte nichts davon wissen, Atkinson eine Antwort zu geben, aber ich drang in ihn, dem Burschen zuzurufen und ihn zu beruhigen, denn ich brauchte einen klaren Beweis, daß Quinton noch lebte, als ich das Zimmer zum zweitenmal verließ. Quinton legte sich im Gewächshause nieder und ich kam durch das Studierzimmer. Ich bin sehr gewandt mit meinen Händen, und in ein und einer halben Minute hatte ich getan, was ich tun wollte. Ich hatte den ganzen ersten Teil von Quintons Roman ins Kaminfeuer geworfen, wo er zu Asche verbrannte. Da sah ich, daß das Anführungszeichen hinderlich war, also schnitt ich es ab, und um es noch wahrscheinlicher zu machen, beschnitt ich den ganzen Stoß Papier in gleicher Weise. So kam ich heraus mit dem Bewußtsein, daß Quintons Eingeständnis des Selbstmordes auf dem Tische lag, während Quinton lebend, jedoch schlafend im Gewächshause drüben ruhte.

Der letzte Akt war ein verwegener, das können Sie sich denken. Ich gab vor, Quinton tot liegen gesehen zu haben und stürzte in sein Zimmer. Ich hielt Sie mit den Papieren auf, und daran gewöhnt, meine Hände rasch zu gebrauchen, tötete ich Quinton, während Sie sein Geständnis des Selbstmordes lasen. Er war halb betäubt von dem Schlaftrunk, ich legte seine Hand um den Dolch und stieß ihn ihm in den Leib. Der Dolch war von so sonderbarer Form, daß nur ein Operationskundiger den Winkel berechnen konnte, um sein Herz zu treffen. Ob Sie das wohl bemerkten?

Als ich es getan hatte, geschah das Außergewöhnliche. Die Natur verließ mich. Ich fühlte mich krank. Mir war, als hätte ich etwas Unrechtes begangen. Ich glaube, mein Gehirn versagt; ich empfinde etwas wie einen verzweifelten Trost in dem Gedanken, daß ich das Geschehene jemanden anvertraut habe, daß ich es nicht allem mit mir herumtragen muß, wenn ich heirate und Kinder habe. Was ist mit mir? … Wahnsinn … oder kann man Gewissensbisse haben wie in Byrons Gedichten? Ich kann nicht weiter schreiben. –

James Erskine Harris.«

Father Brown faltete den Brief sorgfältig zusammen und steckte ihn in seine Brusttasche, als eben kräftig die Torglocke gezogen wurde und die nassen Gummimäntel mehrerer Polizisten draußen auf der Straße erglänzten.

*