|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Flughühner, Waldhühner

Die Scharrvögel ( Rasores) sind Weltbürger, in Asien aber am reichsten entwickelt. Jeder Erdteil oder jedes Gebiet beherbergt gewisse Familien mehr oder weniger ausschließlich. Als bevorzugte Wohnstätte darf man den Wald ansehen, die einzige aber ist er nicht; denn auch die pflanzenlose Ebene, die nur mit dürftigem Gesträuch und Gräsern bedeckten Berggehänge der Alpen unter der Alpen unter der Schneegrenze und die ihnen entsprechenden Moossteppen des Nordens werden von Scharrvögeln bevölkert. So weit man nach Norden hin vordrang: ein Schneehuhn hat man auf jedem größeren Eilande gefunden, und wo man auch sein mag in der Wüste: ein Flughuhn wird man schwerlich vermissen. Fast die ganze Erde ist in Besitz genommen worden von den Mitgliedern dieser Ordnung; wo die einen verzweifeln, ihr Leben zu fristen, finden andere das tägliche Brot. Wie sie es ermöglichen, ihren Unterhalt zu erwerben an den Orten, wo entweder die Glut der Sonne oder die Kälte der monatelangen Nacht unserer Erde Öde und Armut bringen, vermögen wir nicht zu sagen, kaum zu begreifen, obgleich wir wissen, daß ihnen eigentlich alles Genießbare recht, daß sie zwar vorzugsweise Pflanzenfresser, aber doch auch tüchtige Räuber sind, daß sie mit Stoffen sich begnügen, welche nur Raupen mit ihnen teilen oder höchstens einzelne Wiederkäuer zur Atzung nehmen.

Die Scharrvögel vermögen im Fluge nicht mit andern Vögeln zu wetteifern; die meisten sind mehr oder weniger fremd auf den Bäumen, weil sie sich hier nicht zu benehmen wissen, und alle ohne Ausnahme scheuen das Wasser. Ihr Reich ist der flache Boden. Sie sind vollendete Läufer; ihre kräftigen und verhältnismäßig hohen Beine gestatten ihnen nicht nur einen ausdauernden, sondern auch einen sehr schnellen Lauf. Reicht die Kraft der Beine allein nicht aus, so werden auch die Flügel mit zu Hilfe genommen, mehr um den Leib im Gleichgewicht zu halten, als um ihn vorwärts zu treiben. Zum Fliegen entschließt sich der Scharrvogel in der Regel nur, wenn er es unbedingt tun muß, wenn er laufend das Ziel seiner Wünsche und Absichten entweder nicht rasch oder nicht sicher genug erreichen zu können glaubt. Der Flug der meisten Arten erfordert viele, rasche Schläge der kurzen, runden Fittiche, gestattet den sie bewegenden Muskeln keine Ruhepausen und ermüdet daher sehr bald. Aber auch in dieser Hinsicht gibt es Ausnahmen. Die Stimme ist sehr eigentümlich. Wenige Arten dürfen schweigsam genannt werden; die meisten schreien gern und viel. Von angenehmen Tönen wird aber wenig vernommen, falls man von dem Ausdruck der Zärtlichkeit, den die Hühnermutter ihren Küchlein gegenüber anwendet, absieht und den eigentlichen Liebesruf des Hahnes allein berücksichtigt. Dieser Ruf wird zwar von den wortarmen Welschen Gesang genannt; wir hingegen wenden zu seiner Bezeichnung Ausdrücke, meist Klangbilder, an, die treffender sind: unsere Sprache läßt die Hähne » krähen, kollern, knarren, balzen, schleifen, wetzen, schnalzen, schnappen, worgen, kröpfen«; an Gesang denkt nicht einmal der Waidmann, in dessen Ohr die Laute mancher Hähne angenehmer klingen als der Schlag der Nachtigall.

Gesicht und Gehör unserer Vögel scheinen scharf, Geschmack und Geruch wenigstens nicht verkümmert zu sein; über das Gefühl müssen wir uns des Urteils enthalten. Die Scharrvögel beweisen, daß sie zwar ein gutes Gedächtnis, aber wenig Urteilsfähigkeit haben. Sie lernen verstehen, daß auch sie von Feinden bedroht werden, selten aber zwischen diesen unterscheiden; denn sie benehmen sich den gefährlichen Tieren oder Menschen gegenüber nicht anders als angesichts ungefährlicher: ein Turmfalk flößt ihnen dasselbe Entsetzen ein wie ein Adler, der Ackersmann dieselbe Furcht wie der Jäger. Fortgesetzte Verfolgung macht sie nur scheuer, nicht aber vorsichtiger, mißtrauischer, jedoch nicht klüger. Und wenn die Leidenschaft ins Spiel kommt, ist es mit ihrer Klugheit vorbei. Leidenschaftlich in hohem Grade zeigen sich alle, auch diejenigen, die wir als die sanftesten und friedlichsten bezeichnen. Den Hennen Wird nachgerühmt, daß sie sich zu ihrem Vorteile von den Hähnen unterscheiden; sie verdienen diesen Ruhm jedoch nur teilweise: denn auch sie sind zänkisch und neidisch, wenn nicht wegen der Hähne, so doch wegen der Kinder. Sie, die ihre Küchlein mit erhabener Liebe behandeln, ihretwegen der größten und augenscheinlichsten Gefahr sich aussetzen, ihnen zu Liebe hungern und entbehren, die selbst fremdartigen Wesen zur treuen Mutter werden, wenn dieselben durch die Wärme ihres Herzens zum Leben gerufen wurden, kennen kein Mitgefühl, keine Barmherzigkeit, kein Wohlwollen gegen die Kinder anderer Vögel, die Küchlein anderer Hennen: sie töten dieselben durch Schnabelhiebe, wenn sie auch nur argwöhnen, daß die eigene Brut beeinträchtigt werden könnte. Im Wesen der Hähne tritt der Widerspruch zwischen guten und schlechten Eigenschaften noch schärfer hervor. Die Paarungslust wird bei vielen von ihnen zu einer förmlichen Paarungswut, wandelt ihr Wesen gänzlich um, unterdrückt, wenigstens zeitweilig, alle übrigen Gedanken und Gefühle, läßt sie geradezu sinnlos erscheinen. Der paarungslustige Hahn kennt nur ein Ziel: eine, mehrere, viele Hennen. Wehe dem Gleichgesinnten! Ihm gegenüber gibt es keine Schonung, ihm zu Leide werden alle Mittel angewendet. Kein anderer Vogel bekämpft seinen Nebenbuhler mit nachhaltigerer Wut, wenige streiten mit derselben nie ermattenden Ausdauer. Alle Waffen gelten; jedes Mittel scheint im voraus gerechtfertigt zu sein. Zum Kampfe reizen Schönheit und Stimme, Stärke, Gewandtheit und sonstige Begabung; gekämpft wird mit einer Erbitterung ohnegleichen, unter gänzlicher Mißachtung aller Umstände und Verhältnisse, unter Geringschätzung erlittener Wunden, glücklich überstandener Gefahr; gekämpft wird im buchstäblichen Sinne auf Leben und Tod. Im Herzen beider Kämpen herrscht nur das eine Gefühl: den andern zu schädigen an Leib und Leben, an Liebesglück und Liebeslöhnung. Alles wird vergessen, solange der Kampf währt, auch die Willigkeit der Henne, die dem Ausgange des Kampfes scheinbar mit der größten Gemütsruhe zusieht. Die Henne verhält sich den Liebesbewerbungen des Hahnes gegenüber passiv, aber sie macht in ihrer Hingabe ebensowenig einen Unterschied zwischen diesem und jenem Hahn wie der Hahn zwischen ihr und andern Hennen.

Weitaus die meisten Scharrvögel brüten auf dem Boden. Ihr Nest kann verschieden sein, wird jedoch niemals künstlerisch angelegt. Die Mutter beweist gewisse Sorgfalt in der Auswahl des Platzes, scheint es aber für unnötig zu halten, das Nest selbst auszubauen. Da, wo die Gegend buschreich ist, wird die seichte Vertiefung, die die Eier aufnehmen soll, unter einem Busche, da, wo es an Gebüsch mangelt, wenigstens zwischen höherem Grase oder im Getreide, jedenfalls an einem möglichst versteckten Orte, angelegt, so daß das Nest immer schwer aufzufinden ist. Viele Arten verwenden einige Reiserchen und auch wohl Federn zur Auskleidung, andere füttern die Mulde gar nicht aus. Das Gelege pflegt vielzählig zu sein. Die Eier sind verschieden, aber doch übereinstimmend gezeichnet. Viele Hühner legen einfarbige, reinweiße, grauliche, braungelbliche, bläuliche Eier, andere solche, die auf ebenso gefärbtem oder rötlichem Grunde entweder mit seinen Pünktchen und Tüpfelchen oder mit größeren Flecken und Punkten von dunkler, oft lebhafter Färbung gezeichnet sind. Es gibt keinen Vogel, der sich mit größerem Eifer seiner Nachkommenschaft widmet als eine Henne, und das schöne Bild der Bibel ist also ein in jeder Hinsicht wohl gewähltes. Die brütende Henne läßt sich kaum Zeit, ihre Nahrung zu suchen, vergißt ihre frühere Scheu und gibt sich bei Gefahr ohne Bedenken preis.

Die jungen Scharrvögel verlassen das Ei als sehr bewegungsfähige und überhaupt begabte Wesen. Sie nehmen vom ersten Tage ihres Lebens an Futter auf, das die Alte ihnen bloßlegt, folgen deren Rufe und werden von ihr gehudert, wenn sie ermüdet sind oder gegen rauhe Witterung Schutz finden sollen. Ihr Wachstum geht ungemein rasch vor sich. Wenige Tage nach dem Ausschlüpfen erhalten sie Schwingen, die sie in den Stand setzen, zu fliegen, mindestens zu flattern; in verhältnismäßig kurzer Zeit erwachsen auch an andern Stellen des Leibes Federn, anstatt der ersten buntfarbigen, immer aber dem Boden entsprechend gefärbte Daunen. Die Schwingen erweisen sich bald als ungenügend, die inzwischen größer gewordene Last des Leibes zu tragen, werden aber so oft gewechselt, daß sie ihre Dienste niemals versagen; der Fittich eines Huhnes, das zum ersten Male die Tracht der ausgewachsenen Vögel seiner Art anlegt, hat einen drei- bis viermaligen Federwechsel zu erleiden. Bei den meisten Arten geht die Umkleidung schon vor Beendigung des ersten Jahres in die der alten Vögel über; andere hingegen bedürfen eines Zeitraumes von zwei und selbst drei Jahren, bevor sie als ausgefiedert gelten können. Jene pflegen sich bereits im ersten Herbste ihres Lebens zu paaren, brechen mindestens schon eine Lanze zu Ehren des andern Geschlechtes; diese bekümmern sich, bevor sie erwachsen sind, wenig um die Weibchen.

Die Scharrvögel haben so viele Feinde, daß nur ihre ungewöhnlich starke Vermehrung das Gleichgewicht zwischen Vernichtung und Ersetzung herzustellen vermag. Alle Raubtiere, große und kleine, stellen den Hühnern eifrig nach, und der Mensch gesellt sich überall als der schlimmste Feind zu den sozusagen natürlichen Verfolgern. Die Hühner sind es, die allerorten zuerst und mehr gejagt werden als die übrigen Vögel zusammen genommen. Aber der Mensch hat auch bald einsehen gelernt, daß diese wichtigen Tiere sich noch ganz anders verwerten lassen. Er hat schon seit altersgrauer Zeit wenigstens einige von ihnen an sich zu fesseln gesucht und sie von den Waldungen Südasiens über die ganze Erde verbreitet, unter den verschiedensten Himmelsstrichen, unter den verschiedensten Umständen heimisch gemacht. Es ist wahrscheinlich, daß er sich die brauchbarsten unter allen ausgewählt; es unterliegt aber auch keinem Zweifel, daß er viele von denen, die gegenwärtig noch wild leben, unter seine Botmäßigkeit zwingen und in ihnen nützliche Haustiere gewinnen können wird. Das Bestreben der Neuzeit, fremdländische Tiere bei uns einzubürgern, kann durch keine Tierordnung besser gerechtfertigt und glänzender belohnt werden als durch die Scharrvögel, deren Schönheit, leichte Zähmbarkeit und Nützlichkeit von keiner andern Vogelgruppe übertroffen wird.

*

An die Spitze der Ordnung Pflegt man die Flughühner (Pteroclidae) zu stellen. Ihr bekanntester Vertreter ist das Faust- oder Steppenhuhn, »Sadscha« der Russen ( Syrrhaptes paradoxus). Es gehört einer gleichnamigen Sippe ( Syrrhaptes) an und ist ohne die verlängerten Mittelschwanzfedern neununddreißig Zentimeter lang und ohne die verlängerten Schwingenspitzen sechzig Zentimeter breit; die Fittichlänge beträgt achtzehn, die Schwanzlänge zwölf, einschließlich der verlängerten Mittelfedern ungefähr zwanzig Zentimeter. Das Weibchen ist etwas kürzer und schmäler. Der Oberkopf, ein Streifen, der, vom Auge beginnend, nach den Halsseiten verläuft, dieser und die Kopfgegend sind aschgrau, Kehle, Stirn und breiter Streifen über dem Auge lehmgelb, Brust und Brustseiten, die durch ein drei- oder vierfaches, aus seinen weißen und schwarzen Streifen bestehendes Band von dem Kopfe getrennt werden, graulich isabellfarben; der Oberbauch ist braunschwarz, der Unterbauch wie die unteren Schwanzdeckfedern licht aschgrau, der Rücken auf lehmgelbem Grunde mit dunkleren Querstreifen gebändert; die Schwingen sind aschgrau, die vordersten außen schwarz, die Hinteren innen graulich gesäumt, die Schulterfedern bräunlich, vorn gelblich und an der Spitze weiß gesäumt, die inneren Flügeldeckfedern sandbraun mit schwarzbraunen Endtupfen, die Schwanzfedern auf gelbem Grunde dunkel gebändert, die Federn, die die Läufe bekleiden, falb weißlich. Das Weibchen unterscheidet sich vom Männchen durch den Mangel des Brustbandes, die lichtere, bräunliche Färbung des Unterbauches und das lichtere Gelb des Gesichtes sowie endlich durch das mehr gefleckte als gebänderte Gefieder der Oberseite, dessen Zeichnung auch an den Halsseiten sich fortsetzt.

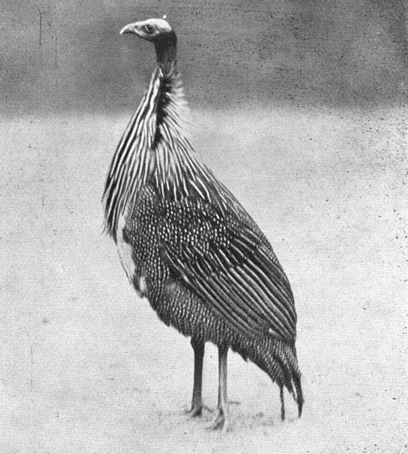

Faust- oder Steppenhuhn ( Syrrhaptes paradoxus)

Pallas beschrieb das Steppenhuhn im Jahre 1770, teilt aber nichts über seine Lebensweise mit, über die vielmehr erst Radde und Swinhoe berichten. Ersterer erzählt:

»Zur Zeit, wenn Thermopsis und Cymbaria geblüht und die ersten Knospen der schmalblättrigen Lilie sich entfaltet haben, bietet das Tierleben in den Steppen wesentlich andere Erscheinungen als im Frühjahre zur Blütezeit der Irideen. Es ist die Brutzeit der Vögel und die Zeit der Geburt der meisten wilden Steppentiere. Wir wollen also, um jenen Unterschied kennen zu lernen, uns abermals zum Tarai-nor, und zwar heute in seine wüstesten Gegenden, nach der Grenze, versetzen, wo einige erhöhte Inseln aus dem hier weichen Schlammboden auftauchen. Die Reise zu ihnen über die hohen Steppen zeigt uns ein wahres Sommerbild hiesiger Gegend. Die Hitze der Mittagssonne macht die Murmeltiere besonders lustig; in weitem Bogen hoch in der Luft kreisen die Schreiadler; geduldiger als sie sitzt der Bussard stundenlang auf einem Hügel; das angenehme Zwitschern der mongolischen Lerche läßt sich vernehmen; die Pfeifhasen beginnen ihre langwierigen Arbeiten; die zahlreichen Herden ziehen zu den sumpfigen Süßwasserpfützen des Tarai; das Lärmen der Kraniche, das sich häufig im Frühjahre hören ließ, hat aufgehört; keine Gans, keine Ente ist sichtbar; nur selten zieht eine Möwe hoch an uns vorüber, ihr folgt in weiten Fernen eine zweite und dritte. Die ausstrahlende Wärme umflimmert in breiten Wellen alle Umrisse; die Inseln im Tarai schwimmen förmlich in einem beständigen, wellenden, luftigen Grunde. Kein Baum, kein Strauch bezeichnet die Ferne; nur hier und da scheinen plumpe, tierische Körpermassen über dem Boden zu schweben, durch ihre scheinbare Größe täuschend. Aber der Salzboden ist nicht tot, nicht so tot wie das Bereich der Luft. Im Gegenteil, ein Vogel, der ebenso merkwürdig durch seinen Bau wie durch seine Lebensweise und Verbreitung ist, überrascht uns hier durch seine Häufigkeit: das Steppenhuhn.

»Zur Zeit, wenn der Schnee an den Hügeln der Hochsteppe noch liegt, um die Mitte des März, zieht er aus Süden hierher und lebt dann in kleinen Gesellschaften, aber immer schon gepaart. In gelinden Wintern trifft man ihn am Nordostrande der hohen Gobi an; er erscheint aber auch nach strengen Wintern schon so zeitig und brütet dann so früh, daß er auch in dieser Hinsicht ›auffallend‹ ist. Seine Eier findet man bereits in den ersten Tagen des April und zu Ende des Mai zum zweiten Male. Nach vollbrachter zweiter Brut wechselt er wahrscheinlich oft den Aufenthaltsort, und während der Wintermonate schweift er bis zum Südrande der Gobi in die Vorberge der nördlichen Himalajaverflachungen. Schon am zehnten März 1856, als die Kälte über Nacht noch bis zu dreizehn Grad Réaumur fiel und die Wärme um die Mittagszeit sich auf zwei Grad Réaumur belief, kam die erste kleine Schar Steppenhühner zum Tarai-nor. Sie fliegen in ganz geschlossenen Ketten, ähnlich den Regenpfeiferarten, halten sich im Frühjahr in kleinen Trupps, die aus bereits gepaarten Vögeln (vier bis sechs Paare) bestehen, zusammen, bilden aber im Herbst oft Flüge von mehreren hundert Stück. Während des Fluges lassen sie ein recht vernehmliches Schreien hören, das Veranlassung zu der bei den Mongolen gebräuchlichen Benennung Njüpterjün gegeben hat. Die Paare bleiben auch während des Fluges beisammen.

Im Frühling erscheinen die Steppenhühner sehr regelmäßig zu ganz bestimmter Zeit am süßen Wasser, um zu. trinken. Sie ziehen dann aus allen Richtungen herbei und schreien, sobald sie das Ufer gewahr werden, worauf die bereits anwesenden antworten und jene sich diesen gesellen. Am Rande des Wassers stehen sie in Reihen, meistens zu zehn bis zwölf beieinander. Ihre Ruhe hier währt aber nicht lange; sie ziehen dann wieder fort, um förmlich zu äsen, und zwar zu den weißen Stellen in der Steppe, auf denen Salz ausgewittert ist, und zu den kleinen Höhen, die mit Gräsern bewachsen sind. Sie verschmähen nicht die junge saftreiche Sprosse der Salicornien und weiden diese förmlich ab, also in der Art, wie der Trappe es mit Gräsern tut. Im Frühling fand ich im Schlund und Magen die Samen der Salsole. Typische Salzpflanzen, die bei uns durch die Arten Salicornia herbacea, den bekannten am Meeresstrande überall häufigen Glasschmalz, und Salsola kali, das an gleichen Orten seltenere Salzkraut, vertreten sind. Herausgeber. Im Sommer sonnen sie sich gern; auch hierbei traf ich gesonderte Paare, aber meistens mehrere derselben beisammen. Wie die Hühner scharren sie sich dann flache Vertiefungen in die weißgrauen, salzdurchdrungenen, geringen Erhöhungen, die hier und da am Ufer des Tarai-nor weite Strecken bilden und die Salzpflanzen ernähren. Ich habe sie in dieser Ruhe einigemale lange beobachtet. Anfangs laufen sie noch emsig umher, gleichsam suchend; sind sie ganz satt, so beginnt ihre Ruhe, gewöhnlich gegen elf Uhr, wenn es recht heiß wird. Dann scharren sie Vertiefungen und hocken sich in dieselben, suchen sich auch ganz wie die Haushühner recht gemächlich in den gelockerten Boden einzuwühlen, wobei sie den Körper seitwärts hin- und herbewegen und das sonst so glattanliegende Gefieder aufblähen. Wachen stellen sie dabei nicht aus. So sitzen sie ganz ruhig, und man kann sie kaum bemerken, da ihr gelbgraues, schwarz gesprenkeltes Gefieder dem Boden recht ähnlich ist. Ein Falk schießt im Pfeilfluge über die ruhenden dahin; sie raffen sich auf und entziehen sich bald unsern und des begierigen Räubers Blicken. Ihr Notruf weckt die nächsten Genossen; auch diese erheben sich und eilen davon, durch ihr Geschrei ganze Banden zur Flucht aufmunternd; denn alle, die den Angstruf vernehmen, folgen, auch wenn sie nicht derselben Bande angehören, dem Beispiel der aufgescheuchten. So erfüllt sich die Luft in kurzer Zeit mit unzähligen kleinen Scharen dieser eigentümlichen Hühner. Ihr Lärmen läßt sich von allen Seiten her vernehmen, und im Nu schießen die Vögel an uns vorüber, ehe wir zum Schusse kommen. Aber ebenso rasch, wie diese Ruhe gestört wurde, stellt sie sich wieder ein. Die Steppenhühner lassen sich nieder, laufen anfangs furchtsam über die weiße Salzstelle, bis sie abermals auf flache Erhöhungen sich legen und wie vorher sich Verhalten. Sie dürften übrigens kaum dem geschicktesten Edelfalken zum Raube werden. Ihr Flug ist schneidender und rascher als der der Tauben. Daß sie aber zugleich ausdauernde Laufvögel sind, bezweifle ich; denn ihre Bewegungen zu Fuß sind zwar rasch, aber nicht anhaltend.

Sehr sonderbar ist das Fortziehen zahlreicher Steppenhühnerbanden im Sommer. Es liegt mir hierüber eine eigene Beobachtung vor, die entschieden dafür spricht. Als ich mich in den letzten Tagen des Mai zu den im Tarai-nor gelegenen Aralinseln begeben wollte, mußte ich weite Uferstrecken am jetzt ausgetrockneten See zurücklegen und stieß vormittags auf eine Unzahl kleiner Banden dieser Vögel, die insgesamt ein Gebiet bewohnten, aber so scheu waren, daß ich mich ihnen auf keine Weise nähern konnte. Nach vielen vergeblichen Versuchen, sie zu schießen, gab ich die Jagd bis zum Abend auf. Mit Sonnenuntergang hatten sich alle Vögel in zwei große Schwärme, deren jeder wohl tausend Stück zählen mochte, vereinigt und lärmten auf das eifrigste. Ich hoffte sie nun beschleichen zu können, hatte mich aber geirrt; denn weder zu Pferde noch kriechend konnte ich mich ihnen nähern. Nach mehrmaligem Auftreiben verließen sie endlich die Ufer des Tarai-nor und flogen östlich zu den Höhen der Steppe, wo sie sich an zwei Orten niederließen. Diese Plätze waren im Winter die Lagerstätten zweier Herden gewesen; eine dicke Schicht schwarzen, schon festgetretenen Mistes hatte sich auf ihnen erhalten, und durch diese Decke war keiner der schwachen Pflanzenkeime gedrungen. Hier blieben sie ungestört, da die einbrechende Dunkelheit mich an der weiteren Jagd verhinderte. Aber immer noch lärmten sie fort. Am nächsten Tage waren sie spurlos verschwunden. Niemals, sooft ich im Laufe des Sommers zum Tarai ging, fand ich wieder einen von ihnen. Erst als ich im Oktober in den südlichsten Gegenden der Steppe auf die Antilopenjagd zog, als schon lange der Herbstzug des Geflügels beendigt war, sah ich jenseits des Argunj die Steppenhühner wieder. Kettenzüge von ihnen flogen schnell und hoch jetzt nach Norden, auf russisches Gebiet, wo ich sie aber im Bereich der Steppe nicht wiederfand.

Das Nest ist sehr kunstlos und den Flughuhnnestern wohl ganz ähnlich. Es brüten mehrere Paare gemeinschaftlich, doch nie viele. In den salzdurchdrungenen Gründen am Tarai-nor, meistens auf dessen jetzt seit Jahren trockengelegtem Boden selbst, wird es durch eine flach ausgeworfene Vertiefung von etwa zwölf Zentimeter Durchmesser gebildet, deren Rand mit einigen Salsolasprossen und Gräsern umlegt wird, welche letztere jedoch auch bisweilen fehlen. Die Anzahl der Eier beträgt vier. In ihrer Gestalt ähneln sie den Flughuhneiern; sie zeichnen sich aus durch ihre rein eirunde Form, sind jedoch zuweilen an dem einen Ende etwas spitzer als am andern. Die Grundfarbe wechselt von hellgrünlichgrau bis schmutzigbräunlichgrau, letztere ist die gewöhnlichere. Auf diesem Grunde findet sich die meistens feinfleckige, erdbraune Zeichnung in zwei verschiedenen Tönen.«

Unsere Kenntnis der Lebenskunde des Steppenhuhns wurde schon ein Jahr nach dem Erscheinen des Raddeschen Werkes infolge eigentümlicher Umstände wesentlich bereichert. Bereits im Jahre 1860 war es durch Schlegel und Moore wissenschaftlich festgestellt worden, daß einzelne Steppenhühner in Mitteleuropa sich gezeigt hatten. Es waren solche auf den Dünen Hollands und in Großbritannien erlegt worden; ja, man hatte, falls Collett recht unterrichtet ist, Mitte August 1861 einen aus vierzehn oder fünfzehn Stück bestehenden Flug von ihnen bei Mandal in Norwegen beobachtet und ebenfalls mehrere geschossen. Diese vereinzelten Zuzügler waren als Irrgäste betrachtet worden und ihren wiederholten Besuchen größere Bedeutsamkeit nicht beigelegt worden. Auf welchem Wege diese Einwanderung geschehen ist, läßt sich mit ziemlicher Sicherheit nachweisen. Man hat den Zug der Steppenhühner beobachtet von Brody in Galizien bis Naran an der Westküste von Irland und von Biscarolle in Südfrankreich bis Thorshavn auf den Färöerinseln; man hat erfahren, daß die Einwanderer in Sokolnitz in Mähren am 6. Mai, in Tuchel in Westpreußen am 14., in Polkwitz in Schlesien am 17., in Wöhlau in Anhalt am 20., auf Laaland an demselben Tage, auf Helgoland und an den englischen Küsten (Northumberland) am 21., auf Borkum, Staffordshire und an der Küste von Lancashire am 22., auf den Färöern in den letzten Tagen des Mai angekommen oder wenigstens wahrgenommen worden waren. Ein allmähliches Vorrücken in der gegebenen Richtung ist also vollkommen bewiesen, und die Reisefähigkeit der Steppenhühner steht mit den ermittelten Zeiten nicht im Widerspruch. Etwas kühner, aber immer noch gerechtfertigt ist diese Schlußfolgerung: die Steppenhühner sind von der Mongolei in einem großen Fluge aufgebrochen und in der angegebenen Richtung weitergezogen. Da ihre Reise kurz vor oder während ihrer Brutzeit stattfand, haben sich Paare oder Trupps von dem Hauptheer getrennt und seitabführende Wege eingeschlagen oder sich auf Stellen, die ihnen passend erschienen, niedergelassen. Viele von denen, die die Meeresküste erreichten, sind wohl auch wieder umgekehrt und in das Innere des Landes zurückgeflogen.

Einem der wenigen Vogelkundigen, die tierisches Leben aufzufassen verstehen, Altum, wurde das Glück zuteil, die Fremdlinge während ihres Sommerlebens in der Fremde wiederholt zu beobachten und durch sachverständige Nachfrage noch mehr in Erfahrung zu bringen. Die Steppenhühner zeigten sich auf Borkum, dem Beobachtungsfelde des Genannten, am 21. Mai, und zwar in kleineren Abteilungen von zwei bis zwölf Stück. Vom 23. Juni bis zum 1. Juli wurden sie nicht gesehen, dann jedoch wieder in großen Schwärmen. Altum und von Droste sahen am 8. August vier von ihnen in reißender Geschwindigkeit mit leichten, raschen Flügelschlägen ihres Weges dahinziehen und hörten während des Fluges beständig wie »Quick, quick, quick« klingende, der Stimme kleiner Regenpfeifer entfernt ähnliche Locktöne ausstoßen. Sie fielen auf einem offenen Watt ein und gesellten sich zu einem zahlreichen Schwarme anderer ihrer Art, die regungslos nebeneinander saßen und für Goldregenpfeifer hätten angesprochen werden können, wäre nicht die Haltung eine zu wagrechte gewesen. Näher als auf zweihundert Schritte ließ der Schwarm Droste nicht herankommen, obgleich dieser die gewöhnlichen Kunstgriffe beim Herangehen an scheue Vögel nicht unterließ. Plötzlich erhoben sich die Hühner unter vernehmbarem Brausen und Ausstoßen ihrer Stimmlaute, die einzeln gehört wie »Köckerick« zu klingen schienen, aber bei dieser Masse zu einem Gewirr zusammenschmolzen. Niedrig, einem Schwarm vom Felde heimkehrender Tauben ähnelnd, strichen sie über die weite Sandfläche fort, bildeten einen breiten Zug, flogen mit reißender Schnelligkeit und beschrieben sanfte, durch Aufsteigen und Senken gebildete Bogen.

Jenes Watt mußte eines ihrer Lieblingsplätze sein; denn man bemerkte sie fortan hier oftmals. Sie suchten diejenigen Stellen, die mit Suaeda maritima bewachsen sind, da sie den Samen dieser Pflanzen sehr zu lieben scheinen. Immer wählten sie freie Flächen, am liebsten an der Grenze jener Pflanzenbestände. Außer dem Samen pflückten sie auch Blättchen ab, ganz wie die Hühner. Doch fand Altum in dem Kropf mehrerer ausschließlich den Samen, bei andern die Frucht einer Grasart, wahrscheinlich Artropis distans, gemischt mit unreifen Kapseln von Spergularia marginata. Ebenfalls eine typische, am Meeresstrand wachsende Salzpflanze, deutsch Gänsefüßchen genannt. Gleiches gilt von Atropis distans, dem sogenannten Salzschwaden, einer Grasart, und von Spergularia marginata, der Randschuppenmiere, die zu den Nelkengewächsen gehört und im Binnenlande nur in Salzgegenden vorkommt (Staßfurt usw.). Herausgeber. Die Kröpfe waren stets ganz gefüllt, der Nahrung wenig gröbere Sandkörner beigemischt; in den gleichfalls gefüllten Magen war dagegen der Sand in auffallender Menge vorhanden. Bald nach jenem verunglückten Versuch traf Droste ein einzelnes Huhn auf einer rings von Dünen umgebenen, etwa einhundert Morgen großen Niederung. Es war bei weitem nicht so scheu als der ganze Schwarm. Er bemerkte es beim Hervorkommen aus dem Versteck im Laufen; es war jedoch auf dem weißen Sand so schwer zu sehen, daß beim Stillstehen seine Umrisse nicht mehr wahrgenommen werden konnten. Sehr hoch flogen nur versprengte Vögel; die vereinigten Ketten strichen höchstens zehn Meter über dem Boden dahin. Aufgetrieben, eilten sie niedrig über das Watt durch die Dünentäler, bis sie aus dem Gesichtskreis verschwunden waren, kehrten jedoch gern wieder um und fielen wohl auch auf demselben Platz wieder ein, wenn hier alles Verdächtige verschwunden; dünkte ihnen der Platz nicht sicher, so strichen sie abermals weit fort und ließen sich auf einem andern ihrer Lieblingsplätze nieder. Als auf einen fliegenden Schwärm ein Rohrweih stieß, teilte sich die Masse und ließ den Raubvogel durch. Bei stiller See machten sich die Schwärme auch in weiten Entfernungen durch ihr weithin schallendes, ununterbrochenes »Köckerick« oder »Köcki, köcki, köcki« leicht bemerklich. Das Bild des Vogels war übrigens so eigentümlich, daß man ihn, auch wenn er lautlos seines Weges zog, nicht mit andern verwechseln konnte.

Auf dem erwähnten von Dünen umgebenen Watt wurden die mongolischen Fremdlinge gewöhnlich des Morgens bis gegen neun Uhr angetroffen. Sie schienen hier an bestimmten Stellen bis zu jener Stunde zu verweilen und die einmal gewählten Sitzplätze regelmäßig wieder aufzusuchen; wenigstens konnte man dies aus der vielen Losung schließen. Wenn sie nichts Ungewöhnliches bemerkt hatten, saßen sie ruhig dicht nebeneinander, meistens nach einer Seite gewendet, zu je zweien oder doch wenigen beisammen. Gegen zehn bis elf Uhr schienen sie regelmäßig das große Watt zu besuchen und dort der Nahrung nachzugehen, fielen mindestens um diese Zeit oft daselbst ein, und suchten dann eifrig nach Samen und Knospen. Nachdem sie eingefallen waren, blieben sie wohl zwanzig Minuten lang bewegungslos sitzen, alles um sich her musternd; alsdann begannen sie mit ihrer Äsung, indem sie, über den Boden trippelnd und rutschend, in derselben Richtung vorwärts liefen und emsig Samen aufpickten. Einzelne Trüppchen sprengten sich auch wohl seitwärts ab oder blieben ein wenig zurück, hielten sich jedoch immer zum Schwärm. Dagegen bemerkte man ein einzelnes Stück, das fast jedesmal weit zurückblieb oder sich seitwärts zu schaffen machte und den Wächter abzugeben schien. Als von Droste einmal, hinter einem ungefähr einen halben Meter hohen Hügel auf dem Bauch liegend, den ganzen Schwärm beobachtete, hatte ihn dieser eine Vogel bemerkt, stieg hierauf sofort auf einen kleinen Hügel, reckte sich, hob den Kopf und stieß laut sein »Köckerick« aus. Auf dieses Zeichen lief fast der ganze Schwärm dicht zusammen und blieb unbeweglich sitzen. Droste schoß, der Schwärm brauste fort; aber der alte Hahn, der den Streich gespielt hatte, empfahl sich unter lautem Geschrei erst, nachdem der verblüffte Jäger sich schon erhoben hatte. Während die Steppenhühner umherliefen, riefen sie leise »Köck, köck«; wenn zwei einander zu nahe kamen, hoben sie die Flügel, zogen den Kopf, nahmen eine drohende Stellung ein und riefen schnell »Kikrikrik«. Auch sprangen sie wohl gegen einander in die Höhe, und dann erhoben sich immer einige andere, vielleicht in dem Glauben, daß Gefahr vorhanden sei, ließen sich aber schnell wieder nieder. In den Mittagsstunden schienen sie regelmäßig die trockenen, heißen Dünen aufzusuchen, um sich im Sande zu baden. Sie hatten auch hier ihre bestimmten Plätze, und zwar jene großen öden Sandflächen, auf denen der dürftigste Pflanzenwuchs durch Stürme zerstört worden. Einmal hatte man dreizehn Steppenhühner einfallen sehen, war rasch herbeigeeilt, hatte mit dem Fernrohr die ganze Fläche von dem Versteck aus abgesucht, aber kein Vogel war zu entdecken, bis sich endlich zufällig einer im Gesichtsfeld des Fernglases bewegte. Selbst in einer Entfernung von vierzig Schritten hielt es schwer, diese Sandvögel genau zu sehen, und in einer Entfernung von zweihundert Schritten war es fast unmöglich, sie zu entdecken, auch wenn man genau die Stelle kannte, auf der sich ihrer fünfzig bis sechzig niedergelassen hatten. Anfangs waren die Kinder der Steppe wenig scheu gewesen; die heillose Verfolgungswut der Badegäste aber machte sie bald vorsichtig und schließlich so ängstlich, daß es auch dem geübtesten Jäger kaum möglich war, sie zu überlisten.

Nachdem die Steppenhühner fünf Monate lang auf Borkum wie in ihrer Heimat gelebt hatten, verschwanden sie nach und nach gänzlich von der Insel. Am 1. Oktober wurden mit dem Fernrohr noch vierundfünfzig Stück von ihnen gezählt, am 10. waren noch acht, am 12. noch fünf, am 13. noch zwei beobachtet worden; sie waren die letzten. Vom 1. bis 15. Oktober hatte sich also der ganze Flug allmählich entfernt. Ungefähr um dieselbe Zeit wurden sie wiederum hier und dann im Inneren Deutschlands beobachtet; so, laut Altum, im Oldenburgischen und nach meinen eigenen Beobachtungen in der Nähe von Hamburg. Sie waren aber keineswegs gänzlich verschwunden, wie Altum behauptete, sondern wurden noch im folgenden Jahre in Deutschland bemerkt; so im Juni 1864 in der Gegend von Plauen, und viel später noch, zu Ende Oktober desselben Jahres, bei Wreschen in Posen; sie haben sich ebenso in der Nähe Hamburgs, ungefähr um dieselbe Zeit, noch gezeigt, höchst wahrscheinlich also auch gebrütet, wie im Jahre 1863 in Jütland und auf mehreren dänischen Inseln. Über letztere hat Reinhardt berichtet. Die ersten Eier wurden kurz nach Ankunft der Vögel gefunden und genanntem Forscher am 6. Juni übersendet. Das Nest hatte drei Eier enthalten. Nach Mitteilung eines Berichterstatters hatte der betreffende Jäger zwei Nester und sein Nachbar ein drittes gefunden; auf diesen Nestern waren dann die brütenden Vögel, erst die Hennen, dann die Hähne, gefangen worden. Zwei nahe nebeneinander stehende Nester hatten drei und bezüglich zwei Eier enthalten. Das erste bestand aus einer kleinen mit etwas trockenem Sandrohr ausgekleideten Vertiefung im Sande; das zweite war im Heidekraut angelegt und mit etwas verdorrtem Grase ausgefüttert. Im Verlauf des Juni fand man noch mehrere Nester auf den Dünen? sie waren alle in derselben Weise gebaut. Noch am 27. Juli trieb jener Jäger ein Steppenhuhn vom Nest auf und sah, daß es drei Eier enthielt, setzte Schlingen, kehrte nach einigen Stunden zurück und fand, daß die Henne gefangen war; der Hahn wurde in derselben Weise erbeutet. Inzwischen war ein Küchlein ausgeschlüpft, und ihm folgte später ein zweites; doch starben beide am ersten Tage, wahrscheinlich aus Mangel an geeigneter Pflege. Diese Beobachtungen beweisen also, daß das Steppenhuhn in Einehe lebt, und daß der Hahn sich am Brüten beteiligt.

Unmittelbar nach Eintreffen der ersten Steppenhühner in Deutschland hatte ich um deren Schonung gebeten, weil ich es, wenn auch nicht gerade für wahrscheinlich, so doch für möglich hielt, daß sie sich in Deutschland einbürgern konnten. Ich predigte tauben Ohren. Man zog mit Gewehr und Netz, Schlingen und vergifteten Weizenkörnern gegen die harmlosen Fremdlinge zu Felde und verfolgte sie auf das rücksichtsloseste, solange man sie verfolgen konnte. Viele fanden auch durch eigenes Verschulden ihren Tod? so wurden mehrere eingeliefert, die gegen Telegraphendrähte geflogen waren und sich dabei lebensgefährlich verletzt hatten. So konnte es nicht ausbleiben, daß binnen zwei Jahren alle vertilgt wurden.

Seit jener großartigen Einwanderung sind die Steppenhühner, soviel mir bekannt, nicht wieder in Deutschland erschienen; wohl aber haben sie ihr Verbreitungsgebiet inzwischen weiter nach Westen ausgedehnt und sich im Südosten Europas seßhaft gemacht. Der russische Forscher Karelin beobachtete zuerst, daß unser Huhn den Ural überschritt; Henke, ein verläßlicher Sammler, fand, daß es inzwischen weiter nach Westen hin vorgerückt ist und nicht allein an der unteren Wolga, sondern bereits am Don in der Steppe sowohl wie in unmittelbarer Nähe der Getreidefelder kleinrussischer Niederlassungen sich festgesetzt hat, so daß es gegenwärtig als europäischer und zwar keineswegs seltener Brutvogel bezeichnet werden muß.

Zur Vervollständigung vorstehender Mitteilungen will ich die wenigen Beobachtungen, die ich auf meiner Reise nach Sibirien sammeln konnte, hier folgen lassen. Schon von Semipalatinsk an, woselbst das Fausthuhn zuweilen vorkommt, hatte ich mich fleißig nach ihm umgesehen, in ganz Nordwestturkestan aber nur das Ringelflughuhn zu Gesicht bekommen. Erst in der öden Steppe am südlichen Fuße des Altai, ebenda, wo wir die Wildpferde antrafen, begegneten wir ihm und zwar in namhafter Menge, obschon nur in Paaren oder kleinen Flügen, die aus einem oder zwei Paaren mit ihren Jungen bestehen mochten. Der Flug unseres Vogels ist ungemein schnell, polternd beim Aufstehen, brausend und schrillend beim Dahinfliegen, geht, unter fortwährenden, gleichmäßigen Flügelschlägen meist gerade aus und entbehrt jäher Wendungen, nicht aber auch gewandter Schwenkungen; solche werden im Gegenteil vor dem Niedersetzen regelmäßig ausgeführt. Auf dem Boden läuft das Fausthuhn trippelnden Schrittes sehr rasch dahin, erscheint hier aber, weil es die Flügel vom Leibe abhält, etwas plump, kurz und breit, und deshalb schwerfällig. Wahrscheinlich hält es sich nur auf solchen Stellen der Steppe auf, deren Bodenfärbung der seines Gefieders gleicht; infolgedessen aber ist es ungemein schwierig, es aufzufinden, sobald es sich gesetzt hat und ruhig verhält. Während es läuft, läßt es dann und wann einen leisen, während es fliegt, fortwährend einen lauteren Ruf vernehmen. Alle Paare oder Trupps, die wir sahen, waren auch hier sehr scheu und erhoben sich bereits in einer Entfernung von achtzig, mindestens sechzig Schritten vor dem herannahenden Jäger oder Beobachter.

Infolge der Einwanderung im Jahre 1863 gelangten mehrere in Deutschland gefangene Steppenhühner in unsere Käfige und gaben verschiedenen Vogelkundigen Gelegenheit, Betragen und Wesen der Fausthühner eingehend zu beobachten. Ich habe im ganzen sieben Stück, die einen kürzere, die anderen längere Zeit gepflegt und die Freude gehabt, sie zur Fortpflanzung schreiten zu sehen. Meine Fausthühner haben sich bei einfacher Nahrung im Sommer wie im Winter recht wohl befunden, jahraus jahrein in demselben Bauer ausgehalten, auch nur selten von der ihnen zustehenden Freiheit, sich in den bedeckten und teilweise durch Glas geschützten Hinterraum dieses Käfiges zu verfügen, Gebrauch gemacht. Bei Regenwetter zogen sie sich gern an eine geschützte Stelle zurück; hatte es aber längere Zeit nicht geregnet, so verweilten sie etwa eine halbe Stunde lang im unbedeckten Teil des Käfigs und ließen sich ihr Gefieder einnässen; dann erst trippelten sie ins Innere. Kälte behelligte sie nicht; sie haben den strengen Winter von 1863 zu 1864 ohne anscheinende Beschwerde überstanden und sich auch in ziemlich tiefem Schnee noch mit großer Geschicklichkeit bewegt. Wenn es nicht gerade schneite, blieben sie immer draußen, drängten sich dann aber dicht zusammen; denn während sie im Sommer zwar truppweise, aber doch nicht unmittelbar nebeneinander zu schlafen pflegten, legten sie sich im Schnee so nebeneinander, daß alle fünf gleichsam nur eine Masse bildeten. Dabei lagen sie nicht in einer und derselben Richtung, sondern zwei oder drei mit den Köpfen nach dieser, die übrigen nach der andern Seite, so daß in der Tät kaum ein Zwischenraum blieb. Aus dieser Lage ließen sie sich nicht einmal durch Schneefall vertreiben, sondern lieber teilweise manchmal bis auf die Köpfe einschneien. Im Schnee schien ihnen jede Bewegung schwer zu fallen. Sie mußten dann den Vorderteil ihres Körpers buchstäblich wie einen Schlitten durch den Schnee schieben, und bildeten dadurch eine ziemlich tiefe, der Breite ihres Vorderleibes entsprechende Bahn, die in der Mitte durch zwei tiefere Furchen die eigentlichen Fährten zeigte, falls man hier noch von Fährten reden darf, da die einzelnen Fußstapfen nicht mehr ausgedrückt waren, sondern unmittelbar ineinander übergingen.

Anfang Juni 1864 zeigten sich die sonst so friedlichen Hähne unruhig und begannen schließlich miteinander zu kämpfen. Sie nahmen dabei eine Stellung an, die von der ihrer Verwandten, den Flughühnern, sehr verschieden war; denn sie erhoben sich mit dem Vorderteil ihres Leibes, sträubten alle Federn des Halses, der Brust und des Oberrückens, lüfteten die Flügel etwas, fuhren nun ziemlich eilfertig aufeinander los, wohlgezielte, aber, wie es schien, wenig empfindliche Schnabelhiebe austeilend. Der eine wurde regelmäßig in die Flucht geschlagen und der andere begab sich dann siegesstolz zu einem der Weibchen, hinter und neben dem er eine Zeitlang umhertrippelte. Am 6. Juni wurde ein unzweifelhaft von diesem Weibchen herrührendes Ei gefunden. Im Jahre 1865 zeigten sich die Steppenhühner schon im Mai paarungslustig, und dieselbe Henne, die im vorigen Jahre Hoffnungen wachgerufen hatte, legte diesmal am 14., 19. und 21. Mai ihre drei Eier. Ein Nest wurde nicht gebaut, nicht einmal eine Vertiefung gescharrt, und jedes Ei an einer verschiedenen Stelle abgelegt, obgleich ich angeordnet hatte, daß das erste unberührt blieb und das zweite zu diesem gebracht wurde. In der Hoffnung, daß die Henne doch noch brüten werde, ließ ich die Eier länger liegen, als ihnen gut war, und schließlich mußte ich sie wegnehmen, ohne weitere Versuche anstellen zu können. Am 22. Juni begann die Henne zum zweiten Male zu legen, und wiederum waren es drei Eier, die sie brachte: aber auch diesmal berücksichtigte sie diese nicht, sondern betrachtete sie ungefähr mit derselben Gleichgültigkeit wie Steine. Diesmal sollte ein Brutversuch angestellt werden; leider war aber eine geeignete Haushenne nicht zu schaffen, und so unterblieb die Brütung. Brutmaschinen kannte man damals leider noch nicht. Herausgeber.

Die Eier sind sich sämtlich in hohem Grade ähnlich. Ihr Längendurchmesser beträgt vierzig, ihr größter Querdurchmesser sechsundzwanzig Millimeter. Sie sind eirund, an beiden Enden fast gleich abgestumpft, feinkörnig und kaum glänzend. Die Grundfarbe ist ein grünliches Graugelb; die Zeichnung besteht aus licht graubraunen Unter- und dunkel graubraunen Oberflecken, die sich im ganzen gleichmäßig über die Oberfläche des Eis verbreiten, bei einzelnen jedoch um das eine Ende kranzartig stellen; zwischen den Flecken zeigen sich Kritzeln, Schmitzen und Punkte.

*

Die zweite Familie umfaßt die Waldhühner ( Tetraonidae), die reichhaltigste Gruppe der ganzen Ordnung. Sie dürfen als Weltbürger bezeichnet werden. Um die Übersicht zu erleichtern, empfiehlt es sich, die Familie in vier Unterfamilien zu zerfällen. In der ersten vereinigen wir die Rauchfußhühner ( Tetraoininae). Ihre Kennzeichen sind gedrungener, kräftiger Leib, kurzer, dicker, sehr gewölbter Schnabel und niedrige, starke Füße, deren Fußwurzeln mehr oder weniger befiedert sind, kurze oder höchstens mittellange Schwingen und kurzer, gerade abgeschnittener, ausnahmsweise aber auch verlängerter, keilförmig zugespitzter oder gegabelter Schwanz sowie reiches, dichtes Gefieder, das nur über dem Auge oder am Hinterhalse kleine Stellen freiläßt, von denen diejenigen über dem Auge mit roten hornigen Plättchen bekleidet ist. Bei vielen Rauchfußhühnern tragen die Zehen eigentümliche Horngebilde, sogenannte Fransen, die man als verkümmerte Federn anzusehen hat.

Der Norden der Erde ist die Heimat der Rauchfußhühner. Sie verbreiten sich vom Himalaja und von den ostasiatischen Gebirgen an über ganz Asien und Europa, fehlen in Afrika gänzlich, treten aber wiederum, und zwar vielzählig, in Nordamerika auf. Waldungen bilden ihren bevorzugten Aufenthalt; einzelne bewohnen Steppen und Tundren, andere gebirgige Halden in der Nähe der Schneegrenze, ohne sich viel um Gebüsch oder Bäume zu kümmern. Alle, ohne Ausnahme, sind Standvögel, die jahraus, jahrein in derselben Gegend verweilen und höchstens unregelmäßig streichen. Sie leben während der Brutzeit paarweise oder einzeln, sonst immer in Gesellschaften. Waldfrüchte mancherlei Art, Beeren, Knospen, Blätter, auch Nadeln des Schwarzholzes, Sämereien, Kerbtiere und Kerbtierlarven dienen ihnen zur Nahrung: einzelne fressen zeitweilig fast nur Blätter und Knospen, weil ihre arme Heimat ihnen dann kaum mehr bietet.

Die Rauchfußhühner gehen gut, schrittweise und sehr schnell, fliegen aber schwerfällig, unter rauschenden Flügelschlägen und, wie es scheint, mit Anstrengung, deshalb auch selten weit und niemals hoch. Ihre Sinne sind scharf, und zumal die beiden edelsten wohl entwickelt; die geistigen Fähigkeiten hingegen scheinen auf ziemlich tiefer Stufe zu stehen.

Einzelne Arten leben in geschlossener Ehe, die übrigen in Vielehigkeit. Die Paarungslust ist bei ihnen überaus lebhaft, und die Hähne leisten während der Paarungszeit außerordentliches durch Gebärden und Laute, förmliches Vergessen der gewohnten Lebensweise und ein Benehmen, das wir toll nennen würden, wenn es uns nicht allzu anziehend erschiene. Dies Liebesspiel ist so ausgeprägt, so eigentümlich, daß es im Jägermunde unter dem Namen »Balze« oder »Falz« eine besondere Bezeichnung erhalten hat. Alle Arten vermehren sich stark. Das Weibchen legt acht bis sechzehn, einander sehr ähnliche, rein eiförmige, glattschalige und auf gelblichem Grund braun gefleckte Eier. Ein eigentliches Nest wird nicht gebaut, an einem versteckten Plätzchen höchstens eine seichte Vertiefung ausgescharrt, und diese unordentlich mit etwas Genist, vielleicht auch mit einigen Federn ausgekleidet. Dagegen widmen sich die Hennen dem Brutgeschäfte mit regem Eifer, gehen erst dann vom Nest, wenn ihnen die augenscheinlichste Gefahr droht, gestatten, daß Veränderungen in der Nähe desselben vorgenommen werden, verlassen ihre Eier oder Küchlein überhaupt nie, bemuttern die ausgeschlüpften Jungen bis zum Flüggewerden mit der innigsten Zärtlichkeit, und setzen ohne Besinnen ihr Leben ein, wenn sie glauben, dadurch das der Küchlein retten zu können. Letztere wachsen sehr rasch heran, müssen aber mehrere, auch äußerlich sichtbare Entwicklungsstufen durchleben, bevor sie das Alterskleid anlegen. Älter geworden, wechseln sie nicht bloß ihr Gefieder, sondern auch ihre Nägel, indem dieselben förmlich abgestoßen und nach und nach durch neue ersetzt werden, denen die alten bis zum Losfallen zum Schutze dienen. Nach mir mitgeteilten Beobachtungen verschiedener Auerhuhnpfleger erneuern gewisse Arten, so die Auerhühner, mit der Mauser sogar den hornigen Überzug des Schnabels, der zuerst in der Gegend der Nasenlöcher sich zu lösen beginnt und in kleinen Teilen absplittert, dessen Spitzenteil aber im ganzen abgeworfen wird.

Der Mensch ist es nicht gewesen, dem wir die Erhaltung der Rauchfußhühner verdanken; denn er hat unter diesem edlen Wilde ärger gehaust als die schlimmsten Raubtiere und verfolgt es rücksichtslos noch heutigentags. Nur da, wo eine geordnete Forstwirtschaft eingeführt ist und das edle Waidwerk von zünftigen Grünröcken gehandhabt wird, genießen jene des ihnen so notwendigen Schutzes; da, wo sie noch häufig sind, stellt ihnen jeder Bauer ohne Schonung, ohne Barmherzigkeit nach, und wahrscheinlich steht ihnen dort dasselbe Schicksal bevor wie in Mitteleuropa: sie werden nach und nach ausgerottet werden, wie der Stolz unseres Waldes, das Auerhuhn, in vielen Gauen und Gegenden bereits ausgerottet wurde. Dies ist zu beklagen, aber nicht aufzuhalten. Sie bringen zwar dem Forst keinen ersichtlichen Nutzen, verursachen aber auch nur ausnahmsweise wirklich empfindlichen Schaden und würden nach wie vor jenem zur Zierde gereichen können, wäre unser deutscher Wald nur noch als solcher zu bezeichnen. Die forstliche Bewirtschaftung desselben, nicht die rücksichtslose Verfolgung, gereicht ihnen zum Verderben.

*

Das größte und edelste aller Rauchfußhühner ist das Auer- oder Urhuhn ( Tetrao urogallus), einer der größten Landvögel Deutschlands, die Zierde der Wälder, die Freude des Weidmanns. Es vertritt die Sippe der Waldhühner ( Tetrao). Der Scheitel und die Kehle sind schwärzlich; der Hals ist dunkel aschgrau, schwarz gewässert, der Vorderhals schwärzlich aschgrau gewässert, der Rücken auf schwärzlichem Grund sein aschgrau und rostbraun überpudert, der Oberflügel schwarzbraun, stark rostbraun gewässert; die Schwanzfedern sind schwarz mit wenig weißen Flecken; die Brust ist glänzend stahlgrün, der übrige Unterkörper, besonders dicht der Steiß, schwarz und weiß gefleckt. Das Auge ist braun, die nackte, aus einzelnen dünnen Blättern bestehende oder mit solchen besetzte, einen besonderen Farbstoff enthaltende Braue über demselben und die nackte, warzige Stelle um dasselbe lackrot, der Schnabel hornweiß. Die Länge beträgt einhundert bis einhundertzehn, die Breite einhundertdreißig bis einhundertvierundvierzig, die Fittichlänge vierzig bis fünfundvierzig, die Schwanzlänge vierunddreißig bis sechsunddreißig Zentimeter, das Gewicht fünf bis sechs Kilogramm. Jüngere Hähne unterscheiden sich nur wenig von den alten. Die Henne ist um ein Drittel kleiner und sehr bunt. Kopf und Oberhals sind schwärzlich, rostgelb und schwarzbraun in die Quere gestreift; auf dem übrigen Oberkörper zeigt sich die Befiederung als ein Gemisch von Schwarzbraun, Rostgelb und Rostgraugelb; die Steuerfedern sind auf schön rostrotem Grund schwarz in die Quere gebändert, die Kehle und der Flügelbug rostrotgelb; die Oberbrust ist rostrot, der Bauch auf rostgelblichem Grund unterbrochen schwarz und weiß in die Quere gebändert. Hahnfederige, dem Männchen ungemein ähnliche Hennen kommen nicht selten vor. Die Länge beträgt zweiundsiebzig bis achtundsiebzig, die Breite einhundertacht bis einhundertzwölf, die Fittichlänge fünfunddreißig, die Schwanzlänge zweiundzwanzig Zentimeter, das Gewicht drei Kilogramm.

In früheren Zeiten hat das Auerhuhn unzweifelhaft alle größeren und zusammenhängenden Waldungen Nordasiens und Europas bewohnt; gegenwärtig ist es in vielen Gegenden gänzlich ausgerottet. Vom Balkan nach Norden hin findet man den Vogel noch heutigentags in allen Hoch- und Mittelgebirgen; so längs der ganzen Alpenkette und auf den Karpathen, auf dem Jura, in der Hardt, dem Odenwalde, dem Fichtelgebirge, Erzgebirge und Riesengebirge, dem Böhmer und Thüringer Wald und im Harz, überall aber einzeln, nirgends häufig. In Deutschland geht sein Bestand in demselben Maß zurück, wie der forstwirtschaftliche Betrieb der Waldungen sich hebt; die neuzeitliche Bewirtschaftung der Forsten, insbesondere wohl deren Entsumpfung, rottet es, trotz aller ihm gewährten Schonung, sicher und unaufhaltsam aus. Erst im Norden Europas, in den großen Waldungen Skandinaviens und Rußlands, tritt es zahlreich auf, und in den unermeßlichen Wäldern ganz Nordasiens ist es häufig.

Das Auerhuhn bevorzugt Gebirgswaldungen denen der Ebene, ohne jedoch letztere zu meiden. Vor allem andern verlangt es zusammenhängende Bestände mit feuchtem, stellenweise moorigem Grund. Da, wo es gemischte Waldungen gibt, nimmt es am liebsten in diesen seinen Stand; nächstdem siedelt es sich besonders gern im Schwarzwald an, obgleich auch der Laubwald ausnahmsweise zu seinem Wohnsitz werden kann. Der Vogel verlangt altstämmige Forsten, in denen es nicht an Bächen, Quellen und andern Wässern fehlt, und die neben dem hohen Bestand Dickichte oder Stellen mit Heide, niedrigem Gestrüpp und Beerengesträuch aufweisen. Es ist ein Standvogel, wenn auch nicht im vollsten Sinne des Wortes. Bei anhaltender strenger Kälte und tiefem Schnee verläßt es im Hochgebirge zuweilen seinen Stand und geht in einen tieferen Gürtel herab, pflegt aber bei eintretender milder Witterung regelmäßig nach der Höhe zurückzukehren; im Mittelgebirge oder im Hügellande zieht es sich zuweilen aus einem Gebiet nach dem andern, ohne daß man einen eigentlich schlagenden Grund dafür anzugeben wüßte. Doch muß hierbei bemerkt werden, daß über dieses Streichen bei uns zulande noch nicht Beobachtungen gesammelt worden sind, die jeden Zweifel ausschließen; denn wie schon mein Vater anführt und Geyer bestätigt, geschieht es, daß das Auerwild im strengen Winter zuweilen wochenlang auf den Bäumen sich aufhält, ohne auf den Boden herabzukommen, daß also der Beobachter dadurch leicht getäuscht und zu der Meinung verleitet werden kann, das Wild habe sich einem andern Standort zugewendet. »Merkwürdig ist es«, sagt mein Vater, »daß das Auerhuhn im Winter oft mehrere, sogar acht Tage auf einem Baum stehen bleibt und fast alle Nadeln auf demselben verzehrt.« Ganz ebenso spricht sich Geyer aus, ohne Vorstehendes gekannt zu haben. »Es fiel mir bei Gelegenheit des Fuchsbestattens oder Eingreifens auf, daß ich kein Stück Auerwild spürte. Ich fragte hin und wieder nach der Ursache dieser Erscheinung, aber kein Mensch konnte mir einen Aufschluß geben über die ständig gewordene Behauptung, ›das Auerwild hat seinen Standort gewechselt‹. Als ich jedoch zufällig einmal eine Kette von einigen zwanzig Stück Hähnen und Hennen an einem Abhange, an den sich die Sonne stark anlehnte, aufgebäumt fand, war mir das Rätsel mit einem Male gelöst. In dieser Strecke haben wir sie tagelang beobachtet, Knospen und Nadeln von Fichten und Tannen äsend, ohne in der ganzen Strecke auch nur ein Stück Auerwild auf dem Schnee zu spüren.« Anders ist es im Norden, insbesondere in Rußland. Im Ural z.B. durchwandert das Auerhuhn, den Wacholderbeeren nachgehend, ziemlich weite Strecken, tagtäglich zwölf bis fünfzehn Kilometer zurücklegend. Sind die Beeren verzehrt, so kehrt es allmählich wieder auf seinen früheren Stand zurück, besucht die Lärchen, um hier von deren Knospen zu äsen, und nimmt endlich wiederum die zarten Triebe der Fichten an.

Gewöhnlich hält es sich übertags auf dem Boden auf und wählt sich, wenn es sein kann, solche Stellen, die die ersten Strahlen der Morgensonne empfangen und kleine offene Weideplätze besitzen, die mit Dickicht aus Waldbäumen, Heidel-, Brombeer- und Heidegesträuch abwechseln, auch klares Wasser in der Nähe haben. Hier läuft es umher, durchkriecht das Gestrüpp und das niedere Gesträuch, sucht seine Nahrung und erhebt sich nur, wenn ihm etwas Auffallendes begegnet. Gegen Abend steht es auf; Hahn und Henne trennen sich, und beide treten mit Einbruch der Nacht zu Baume, um hier ihre Nachtruhe zu halten. Sie erheben sich fast nie zum Wipfel, sondern bleiben regelmäßig in der Mitte des Baumes stehen, schlafen und bäumen mit Anbruch des Morgens wieder ab. Auf ihren beliebtesten Stand- und Schlafplätzen benehmen sie sich zuweilen ganz anders als sonst, lassen sich beispielsweise von Hunden verbellen und gestatten, ihre ganze Aufmerksamkeit dem Hunde zuwendend, dem Jäger, sie zu unterlausen. Bei tiefem Schnee und strenger Kälte schläft übrigens auch das Auerwild im Schnee, indem es sich eine Höhle von anderthalb bis zwei Meter Länge ausscharrt und im blinden Ende derselben ruht. Merkt es Gefahr, so kehrt es nicht zum Ausgange zurück, sondern wirst beim Aufstehen die Schneedecke einfach ab und zur Seite. So erfuhr ich von erfahrenen Jägern des Ural.

Die Äsung des Auerwildes besteht in Baumknospen, Blättern oder Nadeln, Klee- und Grasblättern, Waldbeeren, Sämereien und Kerbtieren. Der Hahn nimmt mit gröberer Nahrung vorlieb als die Henne oder die Jungen. »Bei zehn Hähnen, deren Kropf ich in der Balzzeit untersuchte«, sagt mein Vater, »fand ich nichts als Tannen- oder Fichten- oder Kiefernadeln, und es scheint, daß sich der Hahn während der Balze gar nicht die Zeit nimmt, lange nach Nahrung zu suchen, vielmehr das frißt, was er gleich in der Nähe haben kann. Es ist mir aber auch wegen der gänzlichen Verschiedenheit im Geschmack des Wildbrets des Hahnes und der Henne höchst wahrscheinlich, daß ersterer meist Knospen von Fichten, Tannen und Kiefern verzehrt, während die letztere sich gewöhnlich von zarteren Gewächsteilen nährt. Daher mag es wohl auch kommen, daß das Fleisch des alten Auerhahns hart, zähe, strohern und bei gewöhnlicher Zubereitung kaum genießbar, das der Henne dagegen sehr zart und wohlschmeckend ist. Das Wildbret der halbjährigen Hähne ist ebenfalls sehr gut; aber bis zu diesem Alter sind sie auch mit der Mutter gelaufen und haben an ihrem Tische gegessen.« Ich will Vorstehendes dahin erweitern, daß der Hahn im Frühjahr in Nadelwäldern fast ausschließlich von Nadeln, in Buchenwäldern ebenso von Buchenknospen äst, in gemischten Waldungen aber Nadeln bevorzugt. Kleine Kiesel, Erde oder Sand scheinen zur Verdauung der ausgenommenen Nahrung unbedingt nötig zu sein. Zum Wasser kommt das Auerhuhn mehrmals im Laufe des Tages.

Unter den mir bekannten Beschreibungen der Eigenschaften unseres Wildes halte ich die von meinem Vater im Jahre 1822 veröffentlichte für die ausführlichste und beste. Ich werde sie deshalb hier folgen lassen und nur hier und da einige Worte einschieben, wobei ich namentlich die »Auerhahnbalze« meines Freundes, des Forstmeisters Dominik Geyer, eines leidenschaftlichen Auerhahnjägers, zu berücksichtigen habe. »Das Auerwaldhuhn«, sagt mein Vater, »ist ein plumper, schwerfälliger und scheuer Vogel. Sein Gang ist geschwind, jedoch lange nicht so schnell wie der der Feldhühner, Trappen, Regenpfeifer und Läufer. Es trägt den Leib fast wagerecht, nur wenig nach hinten gesenkt, und den Hals etwas vorgelegt. Aus den Bäumen ist seine Stellung verschieden. Der Körper wird bald wagerecht gehalten, bald aufgerichtet, der Hals bald vor-, bald in die Höhe gestreckt. Es steht übrigens aus den Bäumen nicht bloß auf den unteren Asten, sondern, wenn die Wipfel stark genug sind, auch weit oben; ich habe Hähne und Hennen auf den Baumspitzen gesehen. Auf der Erde läuft es herum, wenn es Nahrung sucht. Der Flug ist schwerfällig, rauschend, durch schnelle Schwingenschläge beschleunigt, fast geradeaus und nicht anhaltend. Hahn und Henne fliegen nur kurze Strecken und stellen sich dann stets auf die Bäume. Beim Aufschwingen des Auerwildes von der Erde auf einen Baum ist das Getöse der rauschenden Schwingen sehr stark. Hahn und Henne sind in der Regel ungemein scheu. Ihr Gesicht und Gehör, nicht aber ihr Geruch, sind äußerst scharf, und sie benutzen diese Feinheit ihrer Sinne, um einer Gefahr von weitem zu entgehen.« Geyer sagt genau dasselbe und fügt zum Belege folgendes hinzu: »Um mich von der Feinheit der Geruchswerkzeuge zu überzeugen, habe ich während der Balze Auerhähne unter allen möglichen Winden angesprungen, ohne jemals bemerkt zu haben, daß sie mich mittels des Windes wahrgenommen hätten; hieraus schloß ich also, daß ihre Geruchswerkzeuge weniger ausgebildet sein müssen.« Schlechtes Wetter, auch bevorstehende Stürme scheinen die Scheu des Auerwildes zu vermindern. »Wir wissen ein Beispiel«, fährt mein Vater fort, »daß nach einem Auerhahn, der im Winter einige Tage auf einem Baum gestanden hatte, mehrere Schüsse getan wurden, ohne daß er fortflog; überhaupt kommt man im Winter oft viel leichter als im Sommer schußrecht an dieses scheue Wild an. Die Hennen sind, weil sie geschont werden, weniger vorsichtig als die Hähne und zur Paarungszeit oft so kirr, daß sie sehr gut aushalten.« In seinem Wesen zeigt sich das Auerwild als echtes Huhn. Der Hahn ist ein unverträglicher, jähzorniger, streitsüchtiger Vogel, der, falls man von gefangenen auf freilebende schließen darf, jahraus, jahrein mit andern seines Geschlechts im Streite liegt und deshalb notwendigerweise ein einsiedlerisches Leben führen muß. Er zeigt sich aber auch den Hennen gegenüber herrschsüchtig und zornwütig: denn so liebestoll er sich während der Paarungszeit gebärdet, so gleichgültig scheint er außerdem gegen seine Gattin zu sein. Gefangene haben mich belehrt, daß es gefährlich sein kann, ein Paar Auerhühner zusammenzuhalten, weil der Hahn manchmal, ohne erklärliche Veranlassung, über die Henne herfällt und sie in abscheulicher Weise mißhandelt. Birkhennen darf man noch weniger mit ihm zusammenbringen, weil sie von ihm nicht allein beständig gequält, sondern unter Umständen getötet werden. Das Gegenteil eines solchen Betragens ist allerdings auch beobachtet worden; hat man ja doch in der Gefangenschaft schon Blendlinge von Auerhahn und Birkhennen erzielt. Zwischen zwei Hähnen entspinnen sich leicht ernste Kämpfe; aber auch in dieser Hinsicht finden Ausnahmen statt; es kommt vor, daß da, wo das Auerhuhn häufig ist, sich im Spätsommer und Herbst zuweilen viele Hähne zusammenscharen und, wie es scheint, längere Zeit gemeinschaftlich umherstreifen.

Wenn der Auerhahn zu balzen beginnt, ist es noch still im Walde. Höchstens Amsel-, Mistel- und Singdrossel lassen sich bereits vernehmen; für die übrigen Sänger ist der Frühling noch nicht erschienen. Im Hochgebirge liegt der Wald im Schnee begraben; selbst in der Tiefe hat er sich nur hier und da von ihm befreit. Ist der März reich an schönen Tagen, so hört man schon um diese Zeit einen und den andern Hahn balzen; folgt den schönen Tagen schlechte Witterung, so gefriert den Hähnen, wie sich Gadamer passend ausdrückt, auch der Schnabel wieder zu. Im Mittelgebirge balzt der Auerhahn vom 10. oder 12. April an regelmäßig, während die eisige Kälte des Hochgebirges seine Liebe meist noch einen ganzen Monat in Banden legt. Die Balze selbst geschieht folgendermaßen: Mit Beginn derselben sammeln sich die Auerhähne, die sich vorher vereinzelt hatten, auf bestimmten Waldplätzen, gewöhnlich auf Berglehnen, die gegen Morgen abhängen und mit jungem und altem Holz bewachsen sind. Hier finden sich auch die Hennen aus der Umgegend ein, in der löblichen Absicht, den ihnen zu Ehren stattfindenden Liebesspielen beizuwohnen. Beide Geschlechter kommen abends gegen sieben Uhr stumm gestrichen und schwingen sich auf einzelne Bäume unter starkem Geprassel ein. Hartig hat manchmal beobachtet, daß die Hennen im Fluge einen hell kläffenden Ton, wie ein kleiner Jagdhund, von sich geben; Geyer sagt, im Einklänge mit meinen Beobachtungen, daß der Hahn, nachdem er sich eingeschwungen, mehrere Minuten bewegungslos steht, alles um sich mit außergewöhnlicher Aufmerksamkeit mustert und beobachtet, auch durch das geringste Geräusch, das ihm verdächtig vorkommt, zum Abstehen bewogen wird. Bleibt alles ruhig, so gibt er gewöhnlich unter sonderbarem Halsbewegen einen Laut von sich, den man mit dem Ausdruck »Morgen« oder »Kröpfen« bezeichnet, mit dem Grunzen eines jungen Schweines vergleicht und als ein gutes Zeichen für die nächstmorgige Balze hält. Damit ist jedoch noch nicht gesagt, daß diese am nächsten Morgen auch wirklich stattfinden wird; denn der Hahn beweist, wie alle selbstbeobachtenden Jäger behaupten, ein außerordentlich seines Gefühl für kommende Witterung. »Man bemerkt nicht selten«, sagt Geyer, »während der Zeit der Balze, daß oft, beim schönsten Morgen, an dem dem Jäger ohnehin schon das Herz vor Freude lacht und er seiner Sache sicher zu sein glaubt, eine arge Täuschung der gehegten Erwartungen folgt, nämlich, daß kein Hahn sich meldet. Tritt ein solcher Fall ein, so kann man überzeugt sein, binnen vierundzwanzig Stunden schlechtes Wetter zu haben. Namentlich scheint der Hahn das Herannahen von Schnee zu wittern. Ebenso tritt oft der umgekehrte Fall ein. Ich beobachtete, daß in der Nacht heftiges Schneegestöber begann, bis Mitternacht fortdauerte und dann aufhörte, und daß sich die Hähne am nächsten Morgen dennoch meldeten, wie in der besten Zeit der Balze. Auf ein derartiges Vorkommnis folgt gewöhnlich anhaltend schönes Wetter.« Nicht allzuselten geschieht es, daß der Hahn schon am Abend förmlich balzt, d.+h. sich gleich nach dem Einschwingen meldet, dann auch wohl auf die Erde herabfällt, hier spielt, die Hennen, wenn solche in der Nähe sind, unter allen möglichen, höchst erheiternden Sprüngen vor sich hertreibt und sie schließlich betritt. Dies aber sind Ausnahmen. Bei schlechtem Wetter, namentlich bei Schneegestöber, balzt der Hahn in seltenen Fällen, und wahrscheinlich hat Geyer recht, wenn er annimmt, daß solche Liebestollheit bloß durch die Jugend der betreffenden Hähne erklärt werden kann. Sobald sich am Morgen weiße Streifen im Osten zeigen, ungefähr gegen drei oder etwas nach drei Uhr in der Frühe, beginnt die Balze.

Sie hebt mit dem sogenannten »Schnalzen« oder »Schnappen« an, »und von jetzt steigert sich die Aufmerksamkeit des Jägers, bis der erste Schlag hörbar wird, der für so viele Sphärenmusik ist und jedem, der die Balze kennt, die Pulsschläge beschleunigt«. »Der Hahn«, sagt mein Vater, »streckt bei der Balze den Kopf vor, jedoch nicht jedesmal gegen Morgen, wie behauptet worden ist, hält ihn in schräger Richtung nach vorn, sträubt die Kopf- und Kehlfedern und gibt nun die schnalzenden Töne von sich, die immer schneller aufeinander folgen, bis der Hauptschlag erschallt und das Schleifen anfängt. Dieses besteht aus zischenden Lauten, die dem Wetzen eines eisernen Werkzeuges sehr ähnlich sind und in mehreren aneinandergereihten Sätzen sich folgen; der letzte Ton wird lang gezogen. Gewöhnlich gleich beim Anfang des Balzens, seltener in der Mitte des aus klappenden Lauten bestehenden Satzes hebt er den Schwanz etwas, so daß derselbe zwischen senk- und wagerechter Richtung mitten inne steht, breitet ihn fächerförmig aus und hält die etwas gesenkten Flügel vom Leibe abstehend. Beim Klappen trippelt er bisweilen auf dem Aste; beim Schleifen sträubt er fast alle Federn und dreht sich nicht selten herum. Doch geht das Balzen nicht immer so regelmäßig vor sich. Einige hören im Klappen vor dem Hauptschlage, andere nach ihm, andere mitten im Schleifen auf, noch andere lassen nur einige klappende Töne hören; ja, zuweilen geschieht es, daß ein Auerhahn an einem und demselben Morgen mit ordentlichem und unordentlichem Balzen wechselt.« Besonders eigentümlich ist die geringe Stärke der Laute. Sie klingen, als ob jemand zwei dünne, geglättete Stäbchen aneinander schlage, lassen mit Bestimmtheit keinen Selbstlauter heraushören, sind weder dumpf noch voll, weder laut noch leise, obwohl schwach, so doch auf vier- bis sechshundert Schritte weit im Walde vernehmbar, fallen beim Näherkommen während des Anspringens kaum schärfer ins Ohr als vorher und können doch schon in ziemlich bedeutender Entfernung genau unterschieden werden. Der ganze Satz beginnt mit langsam aufeinander folgenden, abgebrochenen Schlägen; die Zwischenzeiten werden aber in beinahe gleichmäßiger Steigerung immer kürzer und die Schläge zuletzt so rasch nacheinander ausgestoßen, daß sie sich selbst verkürzen und erst nach dem Hauptschlage eine kurze Pause eintritt. »Der erste Schlag«, sagt Geyer, »ist vergleichbar mit dem Ausruf ›Töd‹; dann folgt ›Töd, töd, töd, töd‹ und endlich immer schneller ›Töd öd öd öd öd öd‹ usw., bis der sogenannte Hauptschlag, der ungefähr wie ›Glack‹ klingt und stärker hörbar als die vorhergehenden ist, geschieht. Dann beginnt das fabelhafte Schleifen, Wetzen, Einspielen, auch das ›Vers- oder sogenannte Gesetzelmachen‹ benannt, das bis jetzt, trotz aller möglichen Versuche und Bemühungen, keinem Sterblichen auch nur annäherungsweise nachzuahmen gelang und wahrscheinlich nie gelingen wird. Es dauert ungefähr dreieinhalb, aber nie über vier Sekunden, läßt sich einigermaßen mit dem Wetzen eines langen Tischmessers an einer Sense vergleichen und klingt etwa wie ›Heide Heide Heide Heide Heide Heide Heide heiderei‹.« Ich will meinen alten Freund Geyer nicht des Irrtums zeihen, muß aber doch sagen, daß die von Lloyd gegebene Übertragung der Laute des Einspielens: »Pellöp, pellöp, pellöp« usw. und des Hauptschlages »Klikop« mir besser zusagt als die seinige, bemerke dazu jedoch ausdrücklich, daß die Laute, die man als Gaumenlaute bezeichnen darf, durch Schriftzeichen überhaupt nicht wiedergegeben werden können. Wohl aber ist es möglich, dieselben mit dem Munde so täuschend nachzuahmen, daß man schwören möchte, den Hahn zu hören. An einem von mir gepflegten Auerhahn, der in jedem Frühjahr regelmäßig und höchst eifrig balzte, habe ich, und zwar in einer Entfernung von kaum einem Meter, beobachtet, daß das Schnalzen bei geöffnetem Schnabel hervorgebracht und höchst wahrscheinlich durch eine große Anstrengung der Kehlkopfmuskeln bewirkt wird. Das Ausstoßen des Hauptschlages wenigstens erschüttert den Kehlkopf genau in derselben Weise wie ein kräftiges Zungenschnalzen den unsrigen. Jedes neue Einspielen erregt den Hahn mehr und mehr. Er geht auf dem Aste auf und nieder, läßt häufig seine Losung fallen, greift mit einem oder dem andern Ständer in die Luft, springt auch wohl von einem Ast zum andern oder steht nach, wie der Jäger sagt, kurz, befindet sich in einer gewissen Verzückung, die ihn zuweilen alles um sich her vergessen läßt. Dies geht so weit, daß er sich sogar um den Knall eines Feuergewehrs nicht kümmert, selbst wenn der Schuß ihm gegolten hat, vorausgesetzt natürlich, daß er nicht von einem Schrotkorn berührt wurde. »Im Schwerhören beim Schleifen«, fährt mein Vater fort, »sind alle Auerhähne einander gleich; aber mit dem Sehen ist es anders. Wir gingen einst auf die Auerhahnbalz, und als einer von uns, um einen Auerhahn zu unterlaufen, eine Blöße überschreiten mußte, stiebte der Auerhahn mitten im Schleifen ab und schwieg gänzlich, ein deutlicher Beweis, daß er den Schützen bemerkt hatte. Ein anderes Mal schlugen wir während des Schleifens eines Auerhahnes Feuer unter ihm. Das Geräusch des Feuerschlagens hörte er nicht, aber die Funken sah er recht gut. Ein drittes Mal bemerkten wir, daß ein Auerhahn mitten im Schleifen abbrach, als ein weißes Taschentuch unter ihm geschwenkt wurde.« Mein Vater glaubte, daß die starke Pressung der von ihm bewegten Luft, das Geräusch, das er selbst verursacht, die Ursache dieser Schwerhörigkeit sei; ich kann mich jedoch seiner Ansicht nicht anschließen, sondern muß Gadamer recht geben, der die sogenannte Taub- und Blindheit ansieht als die Wirkung einer aus das höchste gestiegenen Brunst oder Sinnlichkeit, die den Vogel alles um sich her vergessen läßt. Jeder Beobachter, der einen Auerhahn in der Gefangenschaft balzen sah, kommt zu der Überzeugung, daß die Sinnestätigkeit des verliebten Gecken einzig und allein durch seine auf das höchste gesteigerte Aufregung beeinträchtigt werden kann. Während des eigentlichen Einspielens pflegt er den Kopf senkrecht in die Höhe zu heben, und so kann es recht wohl vorkommen, daß sein Auge das unter ihm Vorgehende nicht wahrnimmt, auch abgesehen davon, daß sich die Nickhaut seines Auges während dieser Kopfbewegung regelmäßig über mehr als die Hälfte des Augapfels zieht. Daß er aber sieht und hört, unterliegt keinem Zweifel, und ich kann die von Gadamer geschickt angestellte Untersuchung durch eigene Beobachtungen an meinen Pfleglingen bestätigen. »Ich besaß«, so erzählt letztgenannter Forscher, »einen Auerhahn, der zahm war, an vier Jahre lebend und hatte das Vergnügen, ihn jedes Frühjahr balzen zu hören. Nun fiel es mir ein, sein Gehör und Gesicht zu prüfen, wozu mir mein Vater behilflich war. Wie genau der Versuch ausfallen mußte, erhellt daraus, daß der Hahn auch eifrig fortbalzte, wenn man so nahe bei ihm stand, daß man ihn mit der Hand berühren konnte. Ich selbst stellte mich neben ihn und ließ meinen Vater mit geladenem Gewehr an vierzig Schritte weit gehen, doch so, daß er den Beginn des Schleifens genau hören konnte, um im rechten Augenblick den Schuß abzugeben. Als der Hahn schleifte, schoß mein Vater ab. Der Hahn wandte hastig den Kopf der Gegend zu, aus der der Schuß gekommen war, und bewies durch sein Benehmen, daß er den Knall wohl gehört hatte, ließ sich aber im Schleifen durchaus nicht stören. Dieser Versuch wurde wohl an zehnmal wiederholt und jedesmal dieselbe Bewegung seitens des Hahnes bemerkt. Dann ließ ich Kupferhütchen abbrennen; auch diese hörte er. Während der Balzzeit war er sehr bösartig und hieb nach allem, was sich ihm näherte. Dies gab mir Veranlassung, sein Gesicht zu prüfen. Während er schleifte, streckte ich die Hand aus, als wolle ich seinen Kopf berühren. Ich mußte aber jedesmal die Hand zurückziehen, denn im vollen Schleifen hieb er nach derselben; ja noch mehr, wenn er schleifte und uns den Rücken zuwendete, kam er sogleich angesprungen, wenn man ihn z.+B. am Schwanze greifen wollte.«

Die ungewöhnliche Aufregung, in der sich der Vogel während der Balz befindet, läßt es einigermaßen erklärlich erscheinen, daß er zuweilen die unglaublichsten Tollheiten begeht. So berichtet Wildungen von einem Auerhahn, der sich plötzlich auf sägende Holzmacher stürzte, sie mit den Flügeln schlug, nach ihnen biß und sich kaum vertreiben ließ. Ein anderer flog, nach Angabe desselben Schriftstellers, sogar auf das Feld heraus, stellte sich den Pferden eines Ackersmannes in den Weg und machte diese scheu; ein dritter nahm jedermann an, der sich seinem Standort näherte, versuchte sogar mit den Pferden der Forstleute anzubinden. In der Regel versteigt sich der Mut des Auerhahnes nicht so hoch; eine gewisse Kampflust aber zeigt er während seiner Balze unter allen Umständen. Ein alter Hahn duldet keinen jungen in einem Umkreise von ungefähr dreihundert Schritten, gibt es auch nicht zu, daß ein junger balzt, und kämpft mit jedem Nebenbuhler, der sich widersetzt, nach Ritterart auf Leben und Tod. Im günstigsten Falle bringt einer dem andern schwere Verwundungen am Kopfe bei; nicht allzuselten aber bleibt einer der Kämpen tot auf dem Platze liegen. Junge Hähne, die in ihrer Nähe einen alten starken Balzhelden wissen, lassen sich, laut Geyer, nur leise hören.

Das Balzen währt bis nach Sonnenaufgang und pflegt am lebhaftesten zu sein, wenn der Tag anbricht. Man will bemerkt haben, daß alle Hähne besonders eifrig balzen, wenn in den Morgenstunden die Mondsichel am Himmel steht; die Ursache dürfte wahrscheinlich nur in der größeren Helle des Morgens zu suchen sein. Nachdem der Tag vollkommen angebrochen ist, steht der Hahn ab und verfügt sich zu den Hennen, die sich in einiger Entfernung von ihm herumtreiben. Zuweilen geschieht es, daß eines der verliebten Weiber lockend dem balzenden Hahne naht und ihn mit zärtlichem »Bak, bak« zu sich einladet. Einer solchen Lockung vermag sein Herz nicht einen Augenblick lang zu widerstehen; er fällt, wenn er die Liebeslaute hört, wie ein Stein vom Baum herab und tanzt nun einen sonderbaren Reigen auf dem Boden. In der Regel aber muß er die Hennen aufsuchen und nicht selten ziemlich weit nach ihnen fliegen. »In der Nähe der Hennen«, schreibt mein Vater, »balzt er jedesmal auf dem Boden, geht dabei um diese herum und betritt sie, nachdem sie sich ganz auf den Boden niedergekauert haben. Wieviele Hennen ein Hahn an einem Morgen betreten kann, läßt sich nicht bestimmen, weil er selten mehr als ihrer drei bis vier um sich hat und schwerlich so viele zusammenfindet, als er sich wünschen mag. Die Hennen scheinen zu einem Hahn mehr Zuneigung zu haben als zum andern; daher entstehen auch die hitzigen Kämpfe, die übrigens niemals während der eigentlichen Balz, sondern stets in der Nähe der Hennen und auf dem Boden ausgefochten werden. Dabei werden die Hähne so wütend, daß man zuweilen einen von ihnen mit Händen greisen kann. Manche Hähne gelangen gar nicht zur Begattung und balzen dann noch im Mai, ja selbst im Juni und Juli; doch ist dies ein äußerst seltener Fall.«

In der dritten oder vierten Woche der Balz streichen die befriedigten Hähne nach ihren gewohnten, von den Balzplätzen oft weit entfernten Standorten zurück, und die Hennen schreiten nunmehr zum Nestbau. Jede von ihnen wählt hierfür einen passenden Platz und trennt sich von andern ihres Geschlechtes. Das Nest ist eine seichte Vertiefung neben einem alten Baumstock oder einer einzelnstehenden, buschigen, kleinen Fichte, zwischen Heidekraut oder im Beerengesträuch, und wird höchstens mit etwas dürrem Reisig ausgekleidet. »Leider«, sagt Geyer, »ist die Henne nicht vorsichtig genug, um einen Platz zu suchen, der dem Raubzeug und ebenso bösen Menschen wenig ausgesetzt ist. In der Regel geschieht das Gegenteil, und die meisten Nester werden an gangbaren Wegen oder Fußsteigen jeden Schutzes bar gefunden, daher sich auch die geringe Fortpflanzung des Auerwildes erklären läßt.« Die Anzahl der Eier eines Geleges schwankt je nach dem Alter der Mutter. Junge Hennen legen selten mehr als sechs bis acht Eier, ältere deren zehn bis zwölf. Die Eier sind im Verhältnis zum Vogel klein, nur sechzig bis siebzig Millimeter lang und achtundvierzig bis zweiundfünfzig Millimeter breit, länglich, oben zugerundet, wenig bauchig, unten stumpfspitzig, ziemlich dünn- und glattschalig, glänzend, mit wenig bemerkbaren Poren und auf gelbgrauem oder schmutziggelbem, seltener graubräunlichgelbem Grunde dichter oder spärlicher mit graugelben, braunschmutziggelben, hellen und kastanienbraunen Flecken und Punkten gezeichnet, zuweilen auch dunkler gewässert. Die Brutzeit währt durchschnittlich siebenundzwanzig Tage, bei günstiger Witterung vielleicht einen weniger, bei ungünstiger einen mehr. Die Eier werden von der Mutter mit einer Hingabe bebrütet, die wahrhaft ergreifend ist. So kann man z.+B., laut Geyer, die Henne, wenigstens in der letzten Zeit der Bebrütung, mit den Händen von ihrem Nest aufheben und sie wieder hinsetzen, ohne daß sie irgendeine Furcht zeigt oder ihr Nest durch Wegfliegen verläßt. »Es ist somit die Möglichkeit geboten, alle jene Nester, die größerer Gefahr ausgesetzt sind, zu schützen, indem man eine Art Einzäunung oder Einfriedigung ringsum zieht und für die Aus- und Einkehr der Henne einen Raum offen läßt, der gerade zum Durchschlüpfen genügt. Dieses Verfahren wird mit dem Ausdruck ›Hudern‹ bezeichnet und seitens der Henne ohne Anstand geduldet.

Sind die Jungen einmal ausgefallen, so laufen sie nach Verlauf einiger Stunden, nachdem sie gehörig abgetrocknet, mit der Mutter weg und werden von jetzt an mit einer ungewöhnlichen Liebe und Sorgfalt behütet. Es ist rührend zu sehen, wenn man so unverhofft unter eine Kette kommt, mit welchem Geschrei und Lärm die Alte einen empfängt. Im Nu sind alle Jungen verschwunden, und sie wissen sich so gut zu verstecken, daß es wirklich schwer hält, eins von ihnen zu entdecken. Dies verdanken sie hauptsächlich ihrer Färbung. Ich hatte öfters, namentlich auf alten Holzschlägen, die ganze Kette unter meinen Füßen? sie waren noch nicht flügge, und dennoch war ich selten so glücklich, eines von ihnen aufzufinden. Trauriger sieht es freilich mit einer Kette aus, wenn Herr Reineke mit seiner unfehlbaren Nase dahinterkommt. Glückt die allbekannte List der Mutter, immer drei bis vier Schritte vor dem Fuchs dahinzulaufen und dahinzuflattern, sich zu stellen, als wäre sie an den Flügeln gelähmt, und Reineke so aus dem Bereiche der Jungen zu führen, so steht sie Plötzlich auf, streicht nach dem Platze, wo sie zuletzt ihre Jungen ließ, und gibt durch wohlbekannte Töne ›Gluck, gluck‹ kund, daß die Gefahr vorüber ist, worauf sie sich mit ihnen in entgegengesetzter Richtung eiligst auf und davon macht; gelingt dies aber nicht, so sieht es leider oft traurig aus, und nicht selten bleibt keines der Jungen übrig.«

Im günstigsten Falle wachsen die Küchlein unter dem treuen Geleit der Mutter rasch heran. Ihre Nahrung besteht fast nur in Kerbtieren. Die Alte führt sie an geeignete Stellen, scharrt versprechenden Boden auf, lockt sie mit dem zärtlichen »Back, back« herbei, legt ihnen eine Fliege, einen Käfer, Larve, Raupe, einen Wurm, eine kleine Schnecke und dergleichen auf den Schnabel und gewöhnt sie so zum Fressen. Eine Lieblingsnahrung von ihnen sind die Puppen aller deutschen Ameisenarten. Die Alte läuft oft mit den Jungen an die Ränder des Waldes, um die auf den Wiesen und Rainen stehenden Ameisenhaufen aufzusuchen. Findet sie einen, dann scharrt sie, bis die Larven zum Vorschein kommen, und lockt nun das ganze Volk zusammen, das eilig die gute Mahlzeit verschlingt. Wenn die Jungen heranwachsen, fressen sie fast alles, was die Mutter selbst verzehrt. Schon nach wenigen Wochen sind sie so weit befiedert, daß sie bäumen oder wenigstens flattern können; ihr eigentliches Federkleid erhalten sie aber erst viel später. Im Spätherbst trennt sich die junge Familie nach dem Geschlecht: die Weibchen bleiben bei der Mutter; die jungen Hähne streifen gemeinsam umher, lassen ab und zu ihre Stimme vernehmen, kämpfen zuweilen und beginnen im nächsten Frühjahr die Lebensweise der alten.

Auerhahn ( Tetrao urogallus) und Birkhahn ( Tetrao tetrix)