|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Erst seit einigen Jahrzehnten ist uns ausführliche Kunde geworden über wunderbar prächtige Vögel Neuguineas und der umliegenden Inseln, die schon seit Jahrhunderten als teilweise verstümmelte Bälge bei uns eingeführt wurden und eigentümliche Sagen ins Leben gerufen haben. Paradiesvögel nannte und nennt man sie, weil man annahm, daß sie unmittelbar dem Paradiese entstammten und in eigentümlicher Weise lebten. Sie kamen ohne Füße zu uns; man übersah die ihnen durch die Eingeborenen zugefügte Verstümmelung und meinte, daß sie niemals Füße besessen hätten. Ihre fast einzig dastehende Federbildung und ihre prachtvollen Farben gaben der Einbildung freien Spielraum, und so kam es, daß die unglaublichsten Fabeln wirklich geglaubt wurden. »Es läßt sich denken«, sagt Pöppig, »mit welchem Staunen die vom Auslande abgetrennten Bewohner des europäischen Festlandes die erste Kunde von jenen wunderbaren Tieren erhalten haben mögen, als Pigafetta, Magalhaens' überlebender Begleiter, 1522 in Sevilla wieder eintraf. Man liest nicht ohne eine gewisse Rührung, wie einige der eifrigen, aber in ihren Mitteln unendlich beschränkten Naturforscher des sechzehnten Jahrhunderts es als eines der größten Ereignisse ihres Lebens, als eine Erfüllung eines lange umsonst gehegten Wunsches bezeichnen, daß ihnen endlich der Anblick der verstümmelten Haut eines Paradiesvogels zuteil geworden. Entschuldigung mag es daher verdienen, wenn in jenem Zeitabschnitte Fabeln entstanden, die ungewöhnlich lange Zeit vollen Glauben fanden. Man betrachtete jene Vögel als luftige Sylphen, die ihre Heimat allein in dem unendlichen Luftmeere fänden, alle auf Selbsterhaltung zielenden Geschäfte fliegend vornahmen und nur während einiger flüchtigen Augenblicke ruhten, indem sie sich mit den langen fadenförmigen Schwanzfedern an Baumästen aufhingen. Sie sollten gleichsam als höhere Wesen von der Notwendigkeit, die Erde zu berühren, frei sein; von ätherischer Nahrung, vom Morgentaue, sich nähren. Es half zu nichts, daß Pigafetta selbst die Fußlosigkeit jener Wundervögel als eine Fabel erklärte, daß Marcgrave, Clusius und andere Forscher jener Zeit die letztere als gar zu ungereimt bekämpfen: das Volk blieb bei seiner vorgefaßten Ansicht.«

Jahrhunderte vergingen, bevor das Leben der Paradiesvögel uns bekannt wurde. Verschiedene Reisende lieferten wichtigere oder unwichtigere Beiträge zur Kunde ihres Lebens: kaum einer aber blieb frei von dem nun einmal herrschenden Wunderglauben. Erst Lesson, der gelegentlich seiner Weltumsegelung dreizehn Tage auf Neuguinea verweilte, berichtet aus eigener Anschauung über lebende Paradiesvögel. Nach ihm haben uns in den letzten Jahren Bennett, Wallace und von Rosenberg wertvolle Mitteilungen über das Frei- und Gefangenleben der märchenhaften Vögel gegeben.

Die Paradiesvögel ( Paradiseidae) sind prachtvolle, an unsere Raben erinnernde Vögel von der Größe eines Hähers bis zu einer Lerche. Bei mehreren Arten verlängern und zerschleißen sich die Federn der Weichengegend in ungewöhnlicher Weise. Weibchen und Junge sind stets einfacher gefärbt als die Männchen. Die Paradiesvögel bewohnen Neuguinea und einige umliegende Inseln der Südsee. Nicht ihre Bälge allein, sondern auch die anderer Prachtvögel werden von den Papua bereits seit Jahrhunderten in den Handel gebracht, und namentlich die Holländer haben sich mit dem Eintausche derselben befaßt. Von Rosenberg beschreibt die Art und Weise der von den Eingeborenen beliebten Zubereitung wie folgt: »Die Papua erlegen die Männchen und zuweilen auch die Weibchen mit Pfeilen und streifen ihnen hierauf mittels eines Querschnitts über Rücken und Bauch die besonders dicke Haut ab. Dann schneiden sie die Füße mit dem Hinterteile der Bauchhaut weg, reißen die großen Schwungfedern aus und spannen nun die so verarbeitete Haut über ein rundes Stäbchen, so daß dieses einige Zentimeter lang aus dem Schnabel hervorragt, welch letzterer mittels einer Schnur an dem Holze befestigt wird. Hierauf hängen sie die mit Holzasche eingeriebenen Bälge im Innern der Hütte über der Feuerstelle auf, um sie im Rauche zu trocknen und vor Ungeziefer zu bewahren. Der Balg ist damit fertig.«

Die Paradiesvögel zerfallen nach Ansicht der neueren Forscher in zwei Unterfamilien, deren erste die Rabenparadiesvögel ( Paradiseinae) oder die Arten mit kurzem, kräftigem Schnabel umfaßt. Die Angehörigen der gleichnamigen, urbildlichen Sippe ( Paradisea) kennzeichnen sich vor allem dadurch, daß die Männchen Büschel aus langen, zerschlissenen Federn tragen, die in einer unter dem ersten Flügelgelenk liegenden Hautfalte wurzeln und durch einen besonderen Muskel beliebig ausgebreitet und zusammengelegt werden können. Die beiden mittelsten Schwanzfedern sind außerordentlich lang und ihre Fahnen nur angedeutet.

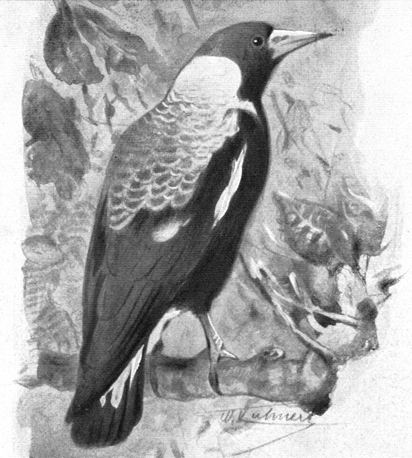

Der Paradies- oder Göttervogel, den Linné, um die alte Sage zu verewigen, den fußlosen nannte ( Paradisea apoda), ist ungefähr ebenso groß wie unsere Dohle. Seine Länge beträgt etwa fünfundvierzig, die Fittichlänge vierundzwanzig, die Schwanzlänge achtzehn Zentimeter. Oberkopf, Schläfe, Hinterhals und obere Halsseiten sind dunkelgelb, Stirne, Kopfseiten, Ohrgegend, Kinn und Kehle tief goldgrün, die Zügel grünlichschwarz, die übrigen Teile, Flügel und Schwanz dunkelzimmetbraun, welche Färbung in der Kropfgegend bis zu Schwarzbraun dunkelt, die langen Büschelfedern der Brustseiten hoch orangegelb, gegen das zerschlissene Ende zu in Fahlweiß übergehend, die kürzeren starren Federn in der Mitte des Wurzelteiles der Büschel tief kastanienbraunschwarz. Der Augenring ist schwefelgelb, der Schnabel grünlich graublau, der Fuß fleischbräunlich. Dem Weibchen mangeln alle verlängerten Federn, und seine Färbung ist düsterer, auf der Oberseite bräunlich fahlgrau, an der Kehle graulichviolett, am Bauche fahlgelb. Bis jetzt hat man den Paradiesvogel nur auf den Aruinseln gefunden.

Paradiesvogel ( Paradisia apoda)

Der Papuaparadiesvogel ( Paradisea papuana) ist merklich kleiner als der Göttervogel. Seine Länge beträgt nur achtunddreißig, die Fittichlänge neunzehn, die Schwanzlänge sechzehn Zentimeter. Mantel und Schultern, ebenso zwei Querbinden auf den oberen Flügeldecken sind olivengelb, Kehle und Kropf wie die übrige Unterseite dunkelkastanienbraun, die Büschelfedern an der Wurzel hochorange, in der Endhälfte reinweiß, alle übrigen Teile wie beim Göttervogel gefärbt. Der junge Vogel ist, laut von Rosenberg, wenn er das Nest verläßt, einfarbig braun, oben dunkler und an der Unterseite heller. Die Schwanzfedern sind gleich lang, die beiden mittleren schmalbartig. Bei der nächsten Mauser färben sich Kopf und Nacken blaßgelb, und Stirne und Kehle bedecken sich mit den bekannten metallgrünen Federchen. Die beiden mittleren Schwanzfedern werden gleichzeitig um mehrere Zentimeter länger. Beim dritten Federwechsel endlich verlängern sich diese letzteren in kahle, ungefähr vierzig Zentimeter lange Schäfte, und nun erst brechen die schönen Federbüsche über den Hüften hervor, nehmen aber mit steigendem Alter noch an Länge zu. Nach Rosenberg bewohnt der Tsiankar die nördliche Halbinsel von Neuguinea sowie Misul und Jobie in Menge, scheint aber nach Osten hin seltener zu werden.

Der Rot- oder Blutparadiesvogel ( Paradisea rubra) ist noch kleiner, nur dreiunddreißig, sein Fittich siebzehn, sein Schwanz vierzehn Zentimeter lang, zeichnet sich auch vor beiden bisher genannten durch einen goldgrünen, aufrichtbaren Federbusch am Hinterkopfe aus. Der Rücken ist graugelblich fahl, welche Färbung sich in Gestalt eines Brustbandes auch über die Unterseite verbreitet, die Kehle smaragdgrün; die Brust und die Flügel sind rotbraun, die Schnabelwurzelgegend und ein Fleck hinter dem Auge sammetschwarz, die seitlichen Federbüsche prachtvoll rot, am Ende im Zirkel gedreht, die langen Schwanzfedern, die sich nach außen krümmen, haben breitere Schäfte. Das Auge ist hellgelb, der Schnabel und die Füße sind aschgraublau. Beim Weibchen sind Vorderkopf und Kehle sammetbraun, die Oberseite und der Bauch rotbraun, der Hinterkopf, der Hals und die Brust hellrot. Bis jetzt ist diese Art einzig und allein auf den Inseln Waigiu und Batanta gefunden worden.

In ihrer Lebensweise und im Betragen dürften die drei genannten Arten die größte Ähnlichkeit haben. Sie sind lebendige, muntere Vögel. Alle Reisenden, die sie in ihren heimatlichen Ländern beobachteten, sprechen sich mit Entzücken über sie aus. Als Lesson den ersten über sich wegfliegen sah, war er von seiner Schönheit so hingerissen, daß er den Vogel nur mit den Augen verfolgte, sich aber nicht entschließen konnte, auf ihn zu feuern. Die Beschreibung, die er von dem Leben gibt, wird durch Rosenberg bestätigt und vervollständigt. »Der Paradiesvogel ist ein Strichvogel, der bald nach der Küste, bald wieder nach dem Innern des Landes zieht, je nachdem reifende Baumfrüchte vorhanden sind. Zur Zeit meines Aufenthaltes zu Doreh standen gerade die Früchte einer Laurinee, die nahe hinter den Dörfern auf der Insel wuchs, in Reife. Mit kräftigem Flügelschlage kamen die Vögel, zumeist Weibchen und junge Männchen, diesen Bäumen zugeflogen und waren so wenig scheu, daß sie selbst zurückkehrten, nachdem einige Male auf sie gefeuert worden war. Sonst sind die Paradiesvögel, namentlich die alten Männchen, furchtsam und schwer zum Schuß zu bekommen. Ihr Geschrei klingt heiser, ist aber auf weiten Abstand zu hören und kann am besten durch die Silben ›Wuk, wuk, wuk‹ wiedergegeben werden, auf die oft ein kratzendes Geräusch folgt.« Lesson sagt, daß das Geschrei wie »Woiko« klinge und ausgestoßen werde, um die Weibchen herbeizurufen, die gackernd auf niederen Bäumen sitzen. Des Morgens und Abends, selten mitten am Tage, hört man dieses Geschrei durch den Wald schallen. »Die Stimme des roten Paradiesvogels«, bemerkt Wallace, »ähnelt der seiner Verwandten sehr, ist jedoch weniger schrillend. Man hört sie oft in den Wäldern, daß man annehmen darf, der Vogel müsse sehr häufig sein. Dessenungeachtet ist er wegen seiner Lebendigkeit und unaufhörlichen Bewegung schwer zu erlangen. Ich habe mehrere Male alte Männchen auf niederen Bäumen und Gebüschen, wenige Meter über dem Boden, gesehen. Sie schlüpften durch das Gezweig auf den fast wagerechten Stämmen dahin, anscheinend mit der Jagd auf Kerbtiere beschäftigt, die, wie ich glaube, ihr alleiniges Futter sind, wenn ihre Lieblingsfrucht, die indische Feige, nicht in Reife steht. Bei dieser Gelegenheit lassen sie einen leisen, glucksenden Ton hören, der sehr verschieden ist von ihrem gewöhnlich schrillenden Lockrufe, den sie nur, wie es scheint, hoch oben vom Wipfel der Bäume ausstoßen.«

Beständig in Bewegung, fliegt der Paradiesvogel von Baum zu Baum, bleibt nie lange auf demselben Zweige still sitzen und verbirgt sich beim mindesten Geräusch in die am dichtesten belaubten Wipfel der Bäume. Er ist schon vor Sonnenaufgang munter und beschäftigt, seine Nahrung zu suchen, die in Früchten und Kerbtieren besteht. Abends versammelt er sich truppweise, um im Wipfel irgendeines hohen Baumes zu übernachten.

Die Zeit der Paarung hängt ab vom Monsun. Auf der Ost- und Nordküste von Neuguinea fällt sie in den Mai, auf der Westküste und auf Misul in den November. Die Männchen versammeln sich um diese Zeit in kleinen Trupps von zehn bis zwanzig Stück, die die Eingeborenen Tanzgesellschaften nennen, auf gewissen, gewöhnlich sehr hohen, sperrigen und dünn beblätterten Waldbäumen, fliegen in lebhafter Erregung von Zweig zu Zweig, strecken die Hälse, erheben und schütteln die Flügel, drehen den Schwanz hin und her, öffnen und schließen die seitlichen Federbüschel und lassen dabei ein sonderbar quakendes Geräusch hören, auf das die Weibchen herbeikommen. Nest und Eier sind noch unbekannt. Wallace erfuhr durch die Eingeborenen, daß der Göttervogel sein Nest auf einen Ameisenhaufen oder den hervorragendsten Zweig eines sehr hohen Baumes baue und nur ein einziges Ei lege, mindestens nicht mehr als ein Junges erziele. Dieselben Eingeborenen hatten jedoch, trotz einer von einem holländischen Beamten gebotenen sehr hohen Belohnung, das Ei nicht beschaffen können, dasselbe überhaupt nie zu Gesicht bekommen. Nach brieflicher Mitteilung von Rosenbergs brüten die Vögel übrigens nicht in freistehenden Nestern, sondern in Astlöchern der höchsten Waldbäume, die selbst für den besten Kletterer unerreichbar sind.

»Um sich der Paradiesvögel zu bemächtigen«, erzählt Rosenberg weiter, »gehen die wilden Eingeborenen von Neuguinea in folgender Weise zu Werke: In der Jagdzeit, die in die Mitte der trockenen Jahreszeit fällt, suchen sie erst die Bäume aufzuspüren, auf denen die Vögel übernachten und die meist die höchsten des Waldes sind. Hier erbauen sie sich in deren Ästen eine kleine Hütte aus Blättern und Zweigen. Ungefähr eine Stunde vor Sonnenuntergang klettert ein geübter Schütze, versehen mit Pfeil und Bogen, auf den Baum, verbirgt sich in der Hütte und wartet in größtmöglicher Stille die Ankunft der Vögel ab. Sowie sie heranfliegen, schießt er dieselben, einen um den andern, bequem nieder, und einer seiner Gefährten, der sich am Fuße des Baumes verborgen hat, sucht die gefallenen zusammen. Diese stürzen tot zu Boden, wenn sie mit scharfgespitzten Pfeilen getroffen werden, gelangen dagegen unversehrt in die Hand des Jägers, wenn sie mit Pfeilen geschossen wurden, die mehrere, ein Dreieck bildende Spitzen haben, zwischen die der Körper des Vogels durch die Kraft des Schusses eingeklemmt wird.« Nach Lesson fangen die Eingeborenen aber auch mit dem Leim des Brotfruchtbaumes, und nach Wallaces Angabe wird der Blutparadiesvogel nur durch Schlingen berückt, die man im Gezweige der fruchttragenden Bäume aufstellt, so daß der Vogel mit dem Fuß in die Schlinge treten muß, wenn er die Frucht wegnehmen will. Das andere Ende der Schlinge reicht auf den Boden herab, so daß der gefangene Vogel ohne besondere Mühe von dem Baume herabgezogen werden kann. »Man möchte nun«, sagt Wallace, »vielleicht glauben, daß die unverwundeten, lebend erbeuteten Vögel einem Forscher im besseren Zustande überliefert würden als die durch den Schuß erlegten; aber dies ist durchaus nicht der Fall. Ich bin niemals mit einem Paradiesvogel so geplagt worden als mit dem roten. Zuerst brachte man ihn mir lebend, aber in einen Pack zusammengebunden, die prachtvollen Federn in der abscheulichsten Weise zerknittert und zerbrochen. Ich machte den Leuten begreiflich, daß man die gefangenen mit dem Bein an einen Stock anbinden und so tragen könne; dies aber hatte zur Folge, daß man sie mir überaus schmutzig lieferte. Man hatte die angefesselten in den Hütten einfach auf den Boden geworfen, und die armen Vögel hatten sich mit Asche, Harz und dergleichen entsetzlich verunreinigt. Umsonst bat ich die Eingeborenen, mir die Vögel unmittelbar nach ihrer Gefangennahme zu bringen, umsonst, dieselben sofort zu töten, über den Stock zu hängen und mich so in ihren Besitz zu setzen; sie taten aus Faulheit weder das eine noch das andere. Ich hatte vier oder fünf Männer in meinen Diensten, die ich, um nur Paradiesvögel zu erhalten, für eine gewisse Anzahl von ihnen im voraus bezahlte. Sie verteilten sich im Walde und streiften meilenweit umher, um gute Fangplätze zu suchen. Hatten sie nun einen Vogel gefangen, so war es ihnen viel zu unbequem, mir denselben zu bringen; sie zogen es vielmehr vor, ihn solange als möglich am Leben zu erhalten, und kamen so oft nach einer Abwesenheit von einer Woche und von zehn Tagen zu mir mit einem toten, gewöhnlich stinkenden Paradiesvogel, einem zweiten toten, noch frischen, und einem dritten lebenden, der zuletzt gefangen worden war. Meine Bemühungen, diese Jagdweise zu ändern, waren gänzlich umsonst. Zum Glück ist das Gefieder der Paradiesvögel so fest, daß auch die verstümmelten nicht verloren waren.«

Wallace war es, der zuerst zwei lebende Paradiesvögel nach Europa brachte. Ein chinesischer Kaufmann in Amboina bot Lesson zwei Paradiesvögel an, die bereits ein halbes Jahr im Bauer gelebt hatten und mit gekochtem Reis gefüttert wurden. Der gute Mann forderte aber fünfhundert Franken für das Stück, und diese Summe konnte der Naturforscher damals nicht erschwingen. Nach Rosenbergs Angabe bezahlte der Statthalter von Niederländisch Indien, Sloot van de Beele, für zwei erwachsene Männchen die Summe von einhundertfünfzig holländischen Gulden. Rosenberg selbst brachte diese Vögel von Mangkassar nach Java. Wallace fand die von ihm heimgebrachten beiden ausgefärbten Papuaparadiesvögel in Singapore und erwarb dieselben für zweitausend Mark unseres Geldes. Bennett beobachtete einen gefangenen Papuaparadiesvogel in China, der neun Jahre im Käfig verlebt hatte. Seitdem sind Paradiesvögel auch öfter nach Europa gekommen.

Über das Betragen der Gefangenen berichtet Bennett so ausführlich, daß ich nichts Besseres tun kann, als seine Mitteilungen hier wiederzugeben. »Der Paradiesvogel bewegt sich in einer leichten, spielenden und anmutigen Weise. Auf seinem Gefieder duldet er nicht den geringsten Schmutz, badet sich täglich zweimal und breitet oft Flügel und Schwanz aus, die ganze Pracht seines Kleides dabei offenbarend. Namentlich am Morgen entfaltet er seine volle Pracht; er ist dann beschäftigt, sein Gefieder in Ordnung zu bringen. Die schönen Seitenfedern werden ausgebreitet und sanft durch den Schnabel gezogen, die kurzen Flügel so weit als möglich entfaltet und zitternd bewegt. Dann erhebt er wohl auch die prächtigen, langen Federn, die wie Flaum in der Luft zu schweben scheinen, über den Rücken, breitet sie aber jedenfalls dabei aus. Dieses Gebaren währt einige Zeit; dann bewegt er sich mit raschen Sprüngen und Wendungen auf und nieder. Nach jeder einzelnen Prachtentfaltung erscheint ihm eine Ordnung des Gefieders notwendig; er läßt sich diese Arbeit aber nicht verdrießen und spreizt sich immer und immer wieder von neuem wie ein eitles Frauenzimmer. Erst die sich einstellende Freßlust läßt ihn seine Putzsucht vergessen. Die Sonnenstrahlen scheinen ihm sehr unangenehm zu sein, und er sucht sich deshalb denselben zu entziehen, soviel er kann.

Seine Stimme erinnert zwar an das Krächzen der Raben, ihr Tonfall ist jedoch weit mannigfaltiger. Die einzelnen Laute werden mit einer gewissen Heftigkeit ausgestoßen und oft wiederholt. Zuweilen klingt sein Ruf fast belfernd; die einzelnen Töne bewegen sich in größerer Höhe als sonst und sind so laut, daß sie nicht im Einklange zur Größe des Vogels zu stehen scheinen. Wenn man versucht, sie in Silben zu übertragen, kann man die schwächeren Laute etwa durch ›Hi, ho, hei, hau‹, die stärkeren durch ›Hock, hock, hock, hock‹ wiedergeben.

Seine Gefangenkost besteht aus gekochtem Reis, untermischt mit hartem Ei und Pflanzenstoffen sowie aus lebenden Heuschrecken. Tote Kerbtiere verschmäht er. Er weiß lebende Beute dieser Art mit großer Geschicklichkeit zu fangen, legt sie auf die Sitzstange, zerhackt ihr den Kopf, beißt die Springbeine ab, hält sie mit seinen Klauen fest und verzehrt sie dann. Er ist durchaus nicht gefräßig und genießt sein Futter mit Ruhe und Anstand, ein Reiskorn um das andere. Auch beim Fressen steigt er nicht auf den Boden herab; diesen berührt er nur dann, wenn er sich baden will. Seine Mauser währt vier volle Monate, vom Mai bis August.«

*

Die Schnirkelschweife ( Cicinnurus) vertritt der Königsparadiesvogel ( Cicinnurus regius). Er ist bedeutend kleiner als die vorhergehenden, etwa von der Größe einer kleinen Drossel, im ganzen achtzehn, der Fittich neun, der Schwanz sechs Zentimeter lang, und durch die an der Spitze mit rundlichen Fahnen besetzten, schraubenförmig gedrehten und verschnörkelten Schwanzfedern von den beschriebenen Verwandten unterschieden. Die Oberteile, einen kleinen viereckigen, schwarzen Fleck am oberen Augenrande ausgenommen, Kinn und Kehle sind prachtvoll glänzend kirschrot, Oberkopf und Oberschwanzdecken heller, die Unterteile, mit Ausnahme einer über den Kropf verlaufenden tief smaragdgrünen, oberseits von einem schmalen, rostbraunen Saume begrenzten Querbinde, weiß, die an den Kropfseiten entspringenden Federbüschel rauchbraun, ihre verbreiterten und abgestutzten Enden tief und glänzend goldgrün, die Schwingen zimmetrot, die Schwanzfedern olivenbraun, außen rostfarben gesäumt, die beiden mittelsten fadenförmigen Steuerfedern an der schraubenförmig eingerollten Außenfahne tief goldgrün. Der Augenring ist braun, der Schnabel horngelb, der Fuß hellblau. Das Weibchen ist auf der Oberseite rotbraun, unten rostgelb, schmal braun in die Quere gebändert. Nach Rosenberg ist der Königsparadiesvogel der verbreitetste von allen. Er findet sich auf der ganzen Halbinsel, die den nördlichen Teil von Neuguinea bildet, aber auch auf Misul, Salawati und den Aruinseln. Man sieht ihn oft nahe am Strande auf niedrigen Bäumen. Er ist allerliebst, stets in Bewegung und ebenso wie die andern bemüht, seine Schönheit zu zeigen. Erregt breitet er seinen goldgrünen Brustkragen fächerartig nach vorn aus. Seine Stimme, die er oft hören läßt, hat einige Ähnlichkeit mit dem Miauen einer jungen Katze, ungefähr, wie wenn man die Silben »Koü« mit sanft flötendem Tone ausspricht.

Der Kragenparadiesvogel ( Lophorina superba), Vertreter einer gleichnamigen Sippe, kennzeichnet sich durch verhältnismäßig kurzen, kräftigen Schnabel und zwei aufrichtbare, breite, schildartige, pfeilspitzenförmige Federkragen, von denen der eine am Hinterhalse entspringt und aus breiten Federn besteht, der andere an der Oberbrust wurzelt und aus schmäleren steifen Federn zusammengesetzt ist. Die Länge des Männchens beträgt etwa dreiundzwanzig, die Fittichlänge zwölf, die Schwanzlänge zehn Zentimeter. Das Gefieder ist sammetschwarz, schwach purpurbraun, der Mantelkragen bronzefarben glänzend, der Brustkragen prachtvoll metallisch grün, am Ende der Federn kupfergoldig schimmernd; die Nasen- und Zügelfedern, die kammartig sich erheben, sind glanzlos, die glänzenden Federn des Oberkopfes, Nackens und Hinterhalses stahlblau, vor dem Ende durch eine purpurne Binde geziert, die Oberflügeldeckfedern stärker glänzend als die des Rückens, die Schwingen und Schwanzfedern stahlblau, die des Gesichtes tiefkupferig bronzefarben, die der Unterteile purpurschwarz schimmernd. Beim Weibchen ist die Oberseite dunkel-, am Kopfe und Nacken schwarzbraun, die Unterseite schmutziggelblichweißbraun gewellt. Der prachtvolle Vogel lebt in den Gebirgen Neuguineas, und zwar in einem Höhengürtel von mindestens 2000 Metern Höhe. Ungeachtet aller Nachfragen war es unmöglich, etwas über Lebensweise und Betragen zu erfahren.

Vertreter einer andern Sippe ist der Strahlenparadiesvogel ( Parotia sefilata). Der Schnabel ist kurz und etwas zusammengedrückt; der Schmuck besteht aus sechs, zu beiden Seiten des Kopfes entspringenden, etwa fünfzehn Zentimeter langen, bis auf eine kleine eirunde Endfahne bartlosen Federn, einem dem des Kragenparadiesvogels ähnlichen, jedoch minder entwickelten Brustkragen und einem je an einer Brustseite entspringenden, sehr dichten und langen, aus weißen Federn gebildeten Büschel. Das Gefieder ist vorherrschend schwarz, glänzt und flimmert aber, je nach der Beleuchtung, wundervoll. Kehle und Brust schimmern in grünen und blauen, ein breites, nach vorn gebogenes Federband am Hinterkopfe in geradezu unbeschreiblichen Tönen; ein weißer Fleck auf dem Vorderkopfe glänzt wie Atlas, und die Brustbüschel hüllen, wenn sie aufgerichtet werden, das prächtige Geschöpf noch außerdem in eine zarte, weiße Wolke ein. Das Weibchen gleicht dem des Kragenparadiesvogels bis auf zwei kleine Federbüschel über den Ohren. Die Länge beträgt etwa dreißig, die Fittichlänge fünfzehn, die Schwanzlänge dreizehn Zentimeter. Der ebenfalls sehr prachtvolle Vogel teilt mit dem Kragenparadiesvogel Vaterland und Aufenthalt und muß da, wo er vorkommt, sehr häufig sein, da die Eingeborenen seine Kopfhaut mit den Strahlenfedern massenhaft zu Schmuckgegenständen verarbeiten. Demungeachtet fehlt uns auch über seine Lebensweise jegliche Kunde.

*

Die Paradieselstern ( Astrapia) unterscheiden sich von den vorstehend beschriebenen Familienverwandten durch ihren mittellangen, geraden, vor der Spitze flach ausgeschnittenen Schnabel und den mehr als leibeslangen, abgestuften Schwanz sowie einen fächerförmigen, gewölbten Federbusch, der beide Kopfseiten bekleidet.

Lesson und andere Forscher erklären es für unmöglich, von dem Glanze des Vertreters dieser Sippe, der Paradieselster ( Astrapia nigra), durch Worte eine Vorstellung zu geben. Das Gefieder, das je nach dem einfallenden Lichte in den glühendsten und wunderbarsten Farben leuchtet, ist aus der Oberseite purpurschwarz, mit prachtvoll metallischem Schiller. Die Scheitelfedern sind hyacinthrot, smaragdgolden zugespitzt, die Unterteile malachitgrün. Vom Augenwinkel läuft eine hyazinthrote Binde herab, die sich im Halbkreis unter der Kehle endigt. Schnabel und Füße sind schwarz. Die Länge beträgt etwa siebzig, die Fittichlänge zweiundzwanzig, die Schwanzlänge fünfundvierzig Zentimeter. Über das Leben der Paradieselster fehlen alle Nachrichten. Auch Rosenberg konnte nur getrocknete Bälge erwerben. Nach den ihm gewordenen Berichten lebt der Wundervogel ausschließlich aus Neuguinea, und zwar in Waldungen der Europäern noch immer unzugänglichen Gebirge.

*

Die Paradieshopfe ( Epimachinae), die die zweite Unterfamilie bilden, unterscheiden sich von den Paradiesvögeln durch ihren schlanken, unten wie oben sanft gebogenen Schnabel, der den Lauf an Länge übertrifft.

Eine der prachtvollsten und erst durch Rosenbergs Forschungen einigermaßen bekanntgewordene Art dieser Gruppe ist der Fadenhopf ( Seleucides niger). Vertreter einer gleichnamigen Sippe, die sich kennzeichnet durch sehr lange Büschelfedern an den Brustseiten, die bis zur Hälfte ihrer Länge flaumig, von da an aber nacktschaftig sind. Die Länge dieses wunderbaren Vogels beträgt zweiunddreißig, die Fittichlänge sechzehn, die Schwanzlänge acht Zentimeter. Die sammetartigen Federn des Kopfes, Halses und der Brust sind schwarz, dunkelgrün und purpurviolett schillernd, die verlängerten Brustseitenfedern, bis auf einen glänzenden oder schillernden smaragdgrünen Saum, ebenso gefärbt, die langen, zerfaserten Seitenfedern prächtig goldgelb, welche Farbe aber, wenn der Balg auch nur kurze Zeit der Einwirkung von Licht und Rauch ausgesetzt wird, verbleicht und in Schmutzigweiß sich umwandelt, Flügel und Schwanz violett, herrlich glänzend, unter gewissem Lichte gebändert. Das Merkwürdigste sind offenbar die langen Seitenfedern. Die längsten von ihnen reichen bis über den Schwanz hinaus, und die letzten untersten verwandeln sich in ein langes nacktes Gebilde von der Stärke eines Pferdehaares, das am Ursprünge goldgelb, von da an aber braun gefärbt ist. Das Auge ist scharlachrot, der Schnabel schwarz, der Fuß fleischgelb.

»Während meines Aufenthaltes auf Salawati«, sagt Rosenberg, »im August 1860 war ich so glücklich, ein halbes Dutzend dieser unvergleichlich schönen Vögel zu erhalten. Sie leben in kleinen Trupps oder Familien, sind kräftige Flieger und lassen, nach Futter suchend, ein scharf klingendes ›Scheck, scheck‹ hören. Die Ost- und Westküste Neuguineas und die Insel Salawati bilden ihre ausschließliche Heimat; hier aber sind sie in bergigen Strecken, die sie bevorzugen, durchaus nicht selten. Bei Kalwal, einen, kleinen, vor kurzem angelegten Stranddörfchen an der Westküste der Insel, sah ich im August eine aus zehn Stück bestehende Familie im hohen Walde nahe der Küste. Sechs davon fielen mir in die Hände; die übrigen waren zwei Tage später nicht mehr zu sehen: das wiederholte Schießen und ein starker, auf die Küste zu wehender Wind hatten sie nach dem Gebirge zurückgescheucht. In dem Magen der getöteten fand ich Früchte, vermischt mit einzelnen Überbleibseln von Kerbtieren. In der Brutzeit richtet der Vogel den Brustkragen ringförmig und vom Leibe abstehend nach vorn aus und öffnet die verlängerten Seitenfedern zu einem prachtvollen Fächer.« Laut Wallace besucht der Fadenhopf blühende Bäume, namentlich Sagopalmen und Pisang, um die Blüten auszusaugen. Selten verweilt er länger als einige Augenblicke auf einem Baum, klettert, durch seine großen Füße vortrefflich hierzu befähigt, rasch und gewandt zwischen den Blüten umher und fliegt sodann mit großer Schnelligkeit einem zweiten Baume zu. Sein lauter und auf weithin hörbarer, der Silbe »Kah« vergleichbarer Ruf wird etwa fünfmal rasch nacheinander, meist vor dem Wegfliegen ausgestoßen. Bis gegen die Brutzeit lebt das Männchen einsiedlerisch; später mag es sich, wie seine Familienverwandten, mit andern seiner Art auf gewissen Sammelplätzen zusammenfinden.

*

Der Kragenhopf ( Epimachus speciosus) vertritt eine andere, ihm gleichnamige Sippe dieser Unterfamilie. Sein Schnabel ist lang, bogenförmig, auf der Firste rundkantig, der Schwanz sehr langstufig. Büschelfedern finden sich nur an den Brustseiten. Die Länge beträgt ungefähr fünfundsechzig, die Fittichlänge siebzehn, die Schwanzlänge zweiundvierzig Zentimeter. Der Kopf ist mit kleinen, rundlichen Schuppenfedern bedeckt, die bronzegrün sind, aber blau und goldgrün schillern; die langen, zerfaserten Hinterhalsfedern sind sammetig und schwarz; der Rücken ist ebenso gefärbt, aber unregelmäßig zerstreute, längliche, spatenförmige Federn mit dicken Bärten, die grünbläulich schillern, bringen Abwechslung in diese Färbung; die Unterseite ist schwarzviolett, die großen Schmuckfedern an den Brustseiten, die in der Ruhe nachlässig über die Flügel gelegt werden, schillern im prachtvollsten Glanze. Der Schnabel und die Beine sind schwarz. Beim Weibchen sind Oberkopf und Nacken zimmetfarben, die übrigen Teile wie bei den Männchen gefärbt, alle Farben aber matter. Nach Rosenberg ist der Kragenhopf über den ganzen nördlichen Teil von Neuguinea verbreitet, fehlt aber auf den Inseln. Wallace erfuhr, daß er vorzugsweise im Gebirge, in demselben Höhengürtel wie der Strahlenparadiesvogel lebe, zuweilen aber auch im Hügellande, nahe der Küste der Insel vorkomme. »Mehrere Male«, sagt er, »versicherten mich verschiedene Eingeborene, daß dieser Vogel sein Nest in einem Loche unter dem Boden oder Felsen baue, stets aber eine Höhle mit zwei Öffnungen wähle, so daß er einen Eingang und einen Ausgang hat. Wir würden dies nicht für sehr wahrscheinlich halten, wäre einzusehen, wie diese Geschichte entstanden sein sollte, wenn sie nicht wahr ist. Auch wissen alle Reisenden, daß Erzählungen der Eingeborenen über Gewohnheiten von Tieren sich fast stets als richtig erwiesen, wie sonderbar sie anfänglich auch erscheinen mochten.«

*

Als die den Paradiesvögeln am nächsten stehenden Sperlingsvögel erweisen sich die Raben ( Corvidae), gedrungen gebaute, kräftige Vögel, mit verhältnismäßig großem, starkem, auf der Firste des Oberschnabels oder überhaupt seicht gekrümmtem Schnabel, dessen Schneide vor der meist überragenden Spitze zuweilen einen schwachen Ausschnitt zeigt, und dessen Wurzel regelmäßig mit langen, die Nasenlöcher deckenden Borsten bekleidet ist, großen und starken Füßen, mäßig langen, in der Regel zugerundeten Flügeln, verschieden langem, gerade abgeschnittenem oder gesteigertem Schwanze und dichtem, einfarbigem oder buntem Gefieder. Die Raben bewohnen alle Teile und alle Breiten- oder Höhengürtel der Erde. Nach dem Gleicher hin nimmt ihre Artenzahl bedeutend zu; sie sind aber auch in den gemäßigten Ländern noch zahlreich vertreten und erst im kalten Gürtel einigermaßen beschränkt. Weitaus die meisten verweilen als Standvögel jahraus, jahrein an einer und derselben Stelle oder wenigstens in einem gewissen Gebiete, streichen in ihm aber gern hin und her. Einzelne Arten wandern, andere ziehen sich während des Winters von bedeutenden Höhen mehr in tiefere Gegenden zurück.

*

In der ersten Unterfamilie vereinigen wir die Felsenraben ( Fregilinae), gestreckt gebaute, langflügelige und kurzschwänzige Arten mit schwächlichem, zugespitztem und etwas gebogenem, meist lebhaft gefärbtem Schnabel, zierlichen Füßen, verhältnismäßig langen Flügeln und schillerndem Gefieder.

Die Alpendohle oder Steindohle ( Pyrrhocorax alpinus) hat einen verhältnismäßig starken Schnabel von gelber Färbung, sowie amselartiges Gefieder. Dieses ist bei alten Vögeln sammetschwarz, bei jungen mattschwarz, der Fuß bei jenen rot, bei diesen gelb. Die Alpendohle verbreitet sich fast über das ganze nördlich altweltliche Gebiet. Sie ist in den Alpen überall gemein und bewohnt alle Hochgebirge Mittelasiens, den Himalaja nicht minder als den Altai.

»Wie zum Saatfeld die Lerche, zum See die Möwe, zum Stall und der Wiese die Ammer und der Hausrotschwanz, zum Kornspeicher die Taube und der Spatz, zum Grünhage der Zaunkönig, zum jungen Lärchenwald die Meise und das Goldhähnchen, zum Feldbach die Stelze, zum Buchwald der Fink, in die zapfenbehangenen Föhren das Eichhorn gehört«, sagt Tschudi, »so gehört zu den Felsenzinnen unserer Alpen die Bergdohle oder Schneekrähe. Findet der Wanderer oder Jäger auch sonst in den Bergen keine zwei- oder vierfüßigen Alpenbewohner: eine Schar Bergdohlen, die zankend und schreiend auf den Felsenvorsprüngen sitzen, bald aber schrill pfeifend mit wenigen Flügelschlägen auffliegen, in schneckenförmigen Schwenkungen in die Höhe steigen und dann in weiten Kreisen die Felsen umziehen, um sich bald wieder auf einen derselben niederzulassen und den Fremden zu beobachten, findet er gewiß immer, sei es auf den Weiden über der Holzgrenze, sei es in den toten Geröllhalden der Hochalpen, ebenso häufig auch an den nackten Felsen am und im ewigen Schnee. Fand doch von Dürrler selbst auf dem Firnmeer, das die höchste Kuppe des Tödi, mehr als vierthalbtausend Meter über dem Meer, umgibt, noch zwei solcher Krähen und Meyer bei seiner Ersteigung des Finsteraarhorns in einer Höhe von über viertausend Meter über dem Meer noch mehrere derselben. Sie gehen also noch höher als Schneefinken und Schneehühner und lassen ihr helles Geschrei als eintönigen Ersatz für den trillernden Gesang der Flüelerche und des Zitronfinken hören, der fast tausend Meter tiefer den Wanderer noch so freundlich begleitete. Und doch ist es diesem gar lieb, wenn er zwischen ewigem Eis und Schnee wenigstens diese lebhaften Vögel noch schwärmend sich herumtreiben und mit dem Schnabel im Firn nach eingesunkenen Kerbtieren hacken sieht.

Wie fast alle Alpentiere gelten auch die Schneekrähen für Wetterpropheten. Wenn im Frühling noch rauhe Tage eintreten oder im Herbst die ersten Schneefälle die Hochtalsohle versilbern wollen, steigen diese Krähen scharenweise, bald hell krächzend, bald laut pfeifend in die Tiefe, verschwinden aber sogleich wieder, wenn das Wetter wirklich rauh und schlimm geworden ist. Auch im härtesten Winter verlassen sie nur auf kurze Zeit die Alpengebiete, um etwa in den Talgründen dem Beerenreste der Büsche nachzugehen, und im Januar sieht man sie noch munter um die höchsten Felsenzinnen kreisen. Sie fressen übrigens wie die andern Rabenarten alles Genießbare; im Sommer suchen sie bisweilen die höchsten Bergkirschenbäume auf. Land- und Wasserschnecken verschlucken sie mit der Schale (im Kropf einer an der Spiegelalpe im Dezember geschossenen Bergdohle fanden wir dreizehn Landschnecken, unter denen kein leeres Häuschen war) und begnügen sich in der ödesten Nahrungszeit auch mit Baumknospen und Fichtennadeln. Auf tierische Überreste gehen sie so gierig wie die Kolkraben und verfolgen in gewissen Fällen selbst lebende Tiere wie echte Raubvögel. Im Dezember l853 sahen wir bei einer Jagd in der sogenannten Öhrligrube am Säntis mit Erstaunen, wie auf den Knall der Flinte sich augenblicklich eine große Schar von Schneekrähen sammelte, von denen vorher kein Stück zu sehen gewesen. Lange kreisten sie laut pfeifend über dem angeschossenen Alpenhasen und verfolgten ihn, solange sie den Flüchtling sehen konnten. Um ein unzugängliches Felsenriff des gleichen Gebirges, auf dem eine angeschossene Gemse verendet hatte, kreisten monatelang, nachdem der Leichnam schon knochenblank genagt war, die krächzenden Bergdohlenscharen. Mit großer Unverschämtheit stoßen sie angesichts des Jägers auf den stöbernden Dachshund. Ihre Beute teilen sie nicht in Frieden. Schreiend und zankend jagen sie einander die Bissen ab und beißen und necken sich beständig; doch scheint ihre starke gesellige Neigung edler Art zu sein. Wir haben oft bemerkt, wie der ganze Schwarm, wenn ein oder mehrere Stück aus ihm weggeschossen wurden, mit heftig pfeifenden Klagetönen eine Zeitlang noch über den erlegten schwebte.

Ihre oft gemeinsamen Nester sind in den Spalten und Höhlen der unzugänglichsten Kuppen und darum selten beobachtet worden. Das einzelne Nest ist flach, groß, besteht aus Grashalmen und enthält in der Brütezeit fünf kräheneigroße, etwa sechsundzwanzig Millimeter lange, achtunddreißig Millimeter dicke Eier mit dunkelgrauen Flecken auf hell aschgrauem Grund. Die Schneekrähen bewohnen gewisse Felsengrotten ganze Geschlechter hindurch und bedecken sie oft dick mit ihrem Kot.«

Hinsichtlich des Gefangenlebens stimme ich dem von Savi Gesagten zu: »Dieser Vogel ist einer von denjenigen, die sich am leichtesten zähmen lassen und die innigste Anhänglichkeit an ihren Pfleger zeigen. Man kann ihn jahrelang halten, frei herumlaufen und fliegen lassen. Er springt auf den Tisch und ißt Fleisch, Früchte, besonders Trauben, Feigen, Kirschen, Schwarzbrot, trockenen Käse und Dotter. Er liebt die Milch und zieht bisweilen Wein dem Wasser vor. Wie die Raben hält er die Speisen, die er zerreißen will, mit den Klauen, versteckt das übrige und deckt es mit Papier, Splittern und dergleichen zu, setzt sich auch wohl daneben und verteidigt den Vorrat gegen Hunde und Menschen. Er hat ein seltsames Gelüst zum Feuer, zieht oft den brennenden Docht aus den Lampen und verschluckt denselben, holt ebenso des Winters kleine Kohlen aus dem Kamin, ohne daß es ihm im geringsten schadet. Er hat eine besondere Freude, den Rauch aufsteigen zu sehen, und sooft er ein Kohlenbecken wahrnimmt, sucht er ein Stück Papier, einen Lumpen oder einen Splitter, wirft es hinein und stellt sich dann davor, um den Rauch anzusehen. Sollte man daher nicht vermuten, daß dieser der ›brandstiftende Vogel‹ ( Avis incendiaria) der Alten sei?

Vor einer Schlange oder einem Krebs und dergleichen schlägt er die Flügel und den Schwanz und krächzt ganz wie die Raben; kommt ein Fremder ins Zimmer, so schreit er, daß man fast taub wird; ruft ihn aber ein Bekannter, so gackert er ganz freundlich. In der Ruhe singt er bisweilen, und ist er ausgeschlossen, so pfeift er fast wie eine Amsel; er lernt selbst einen kleinen Marsch pfeifen. War jemand lang abwesend und kommt zurück, so geht er ihm mit halb geöffneten Flügeln entgegen, begrüßt ihn mit der Stimme, fliegt ihm auf den Arm und besieht ihn von allen Seiten. Findet er nach Sonnenaufgang die Türe geschlossen, so läuft er in ein Schlafzimmer, ruft einige Male, setzt sich unbeweglich aufs Kopfkissen und wartet, bis sein Freund aufwacht. Dann hat er keine Ruhe mehr, schreit aus allen Kräften, läuft von einem Ort zum andern und bezeugt auf alle Art sein Vergnügen an der Gesellschaft seines Herrn. Seine Zuneigung setzt wirklich in Erstaunen; aber dennoch macht er sich nicht zum Sklaven, läßt sich nicht gern in die Hand nehmen und hat immer einige Personen, die er nicht leiden mag, und nach denen er pickt.«

*

Die Raben im engsten Sinn ( Corvinae) kennzeichnen sich durch großen, aber verhältnismäßig kurzen, mehr oder weniger gebogenen, an der Wurzel mit steifen Borstenhaaren überdeckten schwarzen Schnabel, kräftige, schwarze Füße, mittellange Flügel, die zusammengelegt ungefähr das Ende des Schwanzes erreichen, verschieden langen, gerade abgeschnittenen, zugerundeten und gesteigerten Schwanz und ein ziemlich reiches, mehr oder minder glänzendes Gefieder von vorwaltend schwarzer Färbung.

Unter den deutschen Raben gebührt hier unserm Kolk- oder Edelraben ( Corvus corax) die erste Stelle. Er ist der Rabe im eigentlichen Sinne des Wortes. Der Kolkrabe vertritt mit mehreren Verwandten, die ihm sämtlich höchst ähnlich sind, eine besondere Sippe ( Corvus), deren Kennzeichen im folgenden liegen: Der Leib ist gestreckt, der Flügel groß, lang und spitzig, weil die dritte Schwinge alle übrigen an Länge überragt, der Schwanz mittellang, seitlich abgestuft, das Gefieder knapp und glänzend. Die Färbung des Kolkraben ist gleichmäßig schwarz. Nur das Auge ist braun oder bei den jüngeren Vögeln blauschwarz und bei den Nestjungen hellgrau. Die Länge beträgt vierundsechzig bis sechsundsechzig, die Breite etwa einhundertfünfundzwanzig, die Fittichlänge vierundvierzig, die Schwanzlänge sechsundzwanzig Zentimeter.

Kolkrabe ( Corvus corax)

Unter allen Raben scheint der Kolkrabe am weitesten verbreitet zu sein. Er bewohnt ganz Europa vom Nordkap bis zum Kap Tarifa und vom Vorgebirge Finisterre bis zum Ural, findet sich aber auch im größten Teil Asiens vom Eismeer bis zum Punjab und vom Ural bis nach Japan und ebenso in ganz Nordamerika, nach Süden hin bis Mexiko. Bei uns zulande ist der stattliche, stolze Vogel nur in gewissen Gegenden häufig, in andern bereits ausgerottet und meidet da, wo dies noch nicht der Fall, den Menschen und sein Treiben soviel als möglich. Aus diesem Grunde haust er ausschließlich in Gebirgen oder in zusammenhängenden, hochständigen Waldungen, an felsigen Meeresküsten und ähnlichen Zufluchtsorten, wo er möglichst ungestört sein kann. Gegen die Grenzen unseres Erdteiles hin lebt er mit dem Herrn der Erde in besseren Verhältnissen, und in Rußland oder Sibirien scheut er diesen so wenig, daß er mit der Nebelkrähe und Dohle nicht allein Straßen und Wege, sondern auch Dörfer und Städte besucht, ja gerade hier, auf den Kirchtürmen, ebenso regelmäßig nistet wie hier zulande die Turmdohle. Damit steht im Einklang, daß er hier noch heutigentags gemein genannt werden darf. Auch in Spanien, Griechenland und ebenso in Skandinavien tritt er häufig auf. Gleichwohl schart er sich selten zu zahlreichen Flügen, und solche von fünfzig Stück, wie ich sie in der Sierra Nevada sah, gehören immer zu den Ausnahmen. Der Standort eines Paares ist stets vortrefflich gewählt. Der Kolkrabe bewohnt ein umfangreiches Gebiet und sieht besonders auf Mannigfaltigkeit der Erzeugnisse desselben. Gegenden, in denen Wald und Feld, Wiese und Gewässer miteinander abwechseln, sind seine liebsten Wohnsitze, weil er hier die meiste Nahrung findet.

»Der Kolkrabe«, sagt mein Vater, der ihn vor nunmehr fast sechzig Jahren in noch unübertroffener Weise beschrieben hat, »lebt gewöhnlich, also auch im Winter, paarweise. Die in Nähe meines Wohnortes horstenden Paare fliegen im Winter oft täglich über unsere Täler weg und lassen sich auf den höchsten Bäumen nieder. Hört man den einen des Paares, so braucht man sich nur umzusehen, der andere ist nicht weit davon. Trifft ein Paar bei seinem Flug auf ein anderes, dann vereinigen sich die beiden und schweben einige Zeit miteinander umher. Die einzelnen sind ungepaarte Junge, die umherstreichen; denn der Kolkrabe gehört zu den Vögeln, die, einmal gepaart, zeitlebens treu zusammenhalten. Sein Flug ist wunderschön, geht fast geradeaus und wird, wenn er schnell ist, durch starkes Flügelschwingen beschleunigt; oft aber schwebt der Rabe lange Zeit und führt dabei die schönsten kreisförmigen Bewegungen aus, wobei Flügel und Schwanz stark ausgebreitet werden. Man sieht deutlich, daß ihm das Fliegen keine Anstrengung kostet, und daß er oft bloß zum Vergnügen weite Reisen unternimmt. Gelegentlich derselben nähert er sich auf den Bergen oft dem Boden; über die Täler aber streift er gewöhnlich in bedeutender Höhe hinweg. Bei seinen Spazierflügen stürzt er oft einige Meter tief herab, besonders wenn nach ihm geschossen worden ist, so daß der mit dieser Spielerei unbekannte Schütze glauben muß, er habe ihn angeschossen und werde ihn bald herabstürzen sehen. Während des Winters bringt er den größten Teil des Tages fliegend zu. Der Flug ähnelt dem der Raubvögel mehr als dem anderer Krähen und ist so bezeichnend für ihn, daß ihn der Kundige in jeder Entfernung von den verwandten Krähenarten zu unterscheiden imstande ist. Auf der Erde schreitet der Rabe mit einer scheinbar angenommenen lächerlichen Würde einher, trägt dabei den Leib vorn etwas höher als hinten, nickt mit dem Kopf und bewegt bei jedem Tritt den Leib hin und her. Beim Sitzen auf Ästen hält er den Leib bald wagrecht, bald sehr aufgerichtet. Die Federn liegen fast immer so glatt an, daß er wie gegossen aussieht, werden auch nur bei Gemütsbewegungen auf dem Kopf und dem ganzen Hals gesträubt. Die Flügel hält er gewöhnlich etwas vom Leib ab. Wie er hierin nichts mit seinen Verwandten gemein hat, so ist es auch hinsichtlich einer gewissen Liebe, die die andern Krähenarten zueinander hegen. Die Rabenkrähen leben in größter Freundschaft mit den Nebelkrähen und Elstern, die Dohlen mischen sich unter die Saatkrähen, und keine Art tut der andern etwas zuleide; die Kolkraben aber werden von den Verwandten gehaßt und angefeindet. Ich habe die Rabenkrähe sehr heftig auf den Kolkraben stoßen sehen, und wenn sich dieser unter einen Schwarm Rabenkrähen mischen will, entsteht ein Lärm, als wenn ein Habicht oder Bussard unter ihnen erscheine. Ein allgemeiner Angriff nötigt den unwillkommenen Gefährten, sich zu entfernen. Auch dadurch zeichnet sich der Kolkrabe vor den andern Arten aus, daß er an Scheu alle übertrifft. Es ist unglaublich, wie vorsichtig dieser Vogel ist. Er läßt sich nur dann erst nieder, wenn er die Gegend gehörig umkreist und weder durch das Gesicht, noch durch den Geruch etwas für sich Gefährliches bemerkt hat. Er verläßt, wenn sich ein Mensch dem Nest mit Eiern nähert, seine Brut sofort und kehrt dann zu den Jungen, so innig seine Liebe zu ihnen ist, nur mit der äußersten Vorsicht zurück. Sein Haß gegen den Uhu ist außerordentlich groß, seine Vorsicht aber noch weit größer; deshalb ist dieser scheue Vogel selbst von der Krähenhütte aus nur sehr schwer zu erlegen. Die gewöhnlichen Töne, die die beiden Gatten eines Paares von sich geben, klingen wie ›Kork kork, Kolk kolk‹ oder wie ›Rabb rabb rabb‹, daher sein Name. Diese Laute werden verschieden betont und so mit andern vermischt, daß eine gewisse Mannigfaltigkeit entsteht. Bei genauer Beobachtung begreift man wohl, wie die Wahrsager der Alten eine so große Menge von Tönen, die der Kolkrabe hervorbringen soll, annehmen konnten. Besonders auffallend ist eine Art von Geschwätz, das das Männchen bei der Paarung im Sitzen hören läßt. Es übertrifft an Vielseitigkeit das Plaudern der Elstern bei weitem.«

Es gibt vielleicht keinen Vogel, der im gleichen Umfang wie der Rabe Allesfresser genannt werden kann. Man darf behaupten, daß er buchstäblich nichts Genießbares verschmäht und für seine Größe und Kraft Unglaubliches leistet. Ihm munden Früchte, Körner und andere genießbare Pflanzenstoffe aller Art; aber er ist auch ein Raubvogel ersten Ranges. Nicht Kerbtiere, Schnecken, Würmer und kleine Wirbeltiere allein sind es, denen er den Krieg erklärt; er greift dreist Säugetiere und Vögel an, die ihn an Größe übertreffen, und raubt in der unverschämtesten Weise die Nester aus, nicht allein die wehrloser Vögel, sondern auch die der kräftigen Möwen, die sich und ihre Brut wohl zu verteidigen wissen. Vom Hasen an bis zur Maus und vom Auerhuhne an bis zum kleinsten Vogel ist kein Tier vor ihm sicher. Frechheit und List, Kraft und Gewandtheit vereinigen sich in ihm, um ihn zu einem wahrhaft furchtbaren Räuber zu stempeln. In Spanien bedroht er die Haushühner, in Norwegen die jungen Gänse, Enten und das gesamte übrige Hausgeflügel; auf Island und Grönland jagt er Schneehühner, bei uns zulande Hasen, Fasanen und Rebhühner; am Meeresstrand sucht er zusammen, was die Flut ihm zuwarf; in den nordischen Ländern macht er den Hunden allerlei Abfälle vor den Wohnungen streitig; in den Steppen Ostasiens wird er zum unabwendbaren Peiniger der wundgedrückten Kamele, auf Island zum Schinder der beulenbehafteten Pferde, indem er sich auf den Rücken der einen wie der andern setzt, mit Schnabelhieben das zu seiner Nahrung ausersehene Fleisch von den Wundrändern trennt und nur dadurch, daß die gequälten Tiere sich wälzen, vertrieben werden kann. »Der Kolkrabe sucht«, wie Olafsen mitteilt, »im Winter sein Futter zwischen Hunden und Katzen auf den Höfen, geht in der warmen Jahreszeit am Strand den Fischen nach, tötet im Frühjahr mit Schnabelhieben die neugeborenen Lämmer und verzehrt sie, verjagt die Eidergänse vom Nest, säuft ihre Eier aus und verbirgt diejenigen, die er nicht fressen kann, einzeln in die Erde. Er folgt in kleinen Scharen dem Adler, wagt sich zwar nicht an ihn, sucht aber Überbleibsel von seiner Beute zu erschnappen.« Für den unbeteiligten Beobachter ist es ergötzlich zu sehen, wie er zu Werke geht. Den Schweizer Jägern folgt er, laut Tschudi, um die geschossenen Gemsen auszunehmen; hartschalige Muscheln erhebt er, nach Fabers und Holboells übereinstimmenden Berichten, hoch in die Luft und läßt sie von hier auf einen harten Stein oder bezüglich Felsblock fallen, um sie zu zerschmettern; den Einsiedlerkrebs weiß er, nach Alexander von Homeyers Beobachtungen, geschickt zu fassen und aus seiner Wohnung, dem Schneckengehäuse, herauszuziehen; will dieses wegen gänzlichem Zurückziehen des Krebses nicht gleich gelingen, so hämmert er mit dem Gehäuse so lange hin und her, bis der Einsiedler endlich doch zum Vorschein kommt. Er greift große Tiere mit einer List und Verschlagenheit sondergleichen, aber auch mit großem Mut erfolgreich an, Hasen z.+B. ohne alle Umstände, nicht bloß kranke oder angeschossene, wie mein Vater annahm. Auf dem Aas ist der Rabe eine regelmäßige Erscheinung, und die vielen biblischen Stellen, die sich ans ihn beziehen, werden wohl ihre Richtigkeit haben. Es unterliegt leider keinem Zweifel, daß der Kolkrabe durch seine Raubsucht sehr schädlich wird. Auch er bringt zwar Nutzen wie die übrigen Krähen; der Schaden aber, den er anrichtet, überwiegt alle Wohltaten, die er dem Feld und Garten zufügt. Deshalb ist es auffallend genug, daß dieser Vogel von einzelnen Völkerschaften geliebt und verehrt wird. Namentlich die Araber achten ihn hoch und verehren ihn fast wie eine Gottheit, weil sie ihn für unsterblich halten.

Unter allen deutschen Vögeln, die Kreuzschnäbel etwa ausgenommen, schreitet der Kolkrabe am frühesten zur Fortpflanzung, paart sich meist schon im Anfang des Januar, baut im Februar seinen Horst und legt in den ersten Tagen des März. Der große, mindestens vierzig, meist sechzig Zentimeter im Durchmesser haltende, halb so hohe Horst steht auf Felsen oder bei uns auf dem Wipfel eines hohen, schwer oder nicht ersteigbaren Baumes. Der Unterbau wird aus starken Reisern zusammengeschichtet, der Mittelbau aus feineren errichtet, die Nestmulde mit Baststreifen, Baumflechten, Grasstückchen, Schafwolle und dergleichen warm ausgefüttert. Ein alter Horst wird gern wieder benutzt und dann nur ein wenig aufgebessert. Auch bei dem Nestbau zeigt der Kolkrabe seine Klugheit und sein scheues Wesen. Er nähert sich mit den Baustoffen sehr vorsichtig und verläßt den Horst, wenn er oft Menschen in dessen Nähe bemerkt oder vor dem Eierlegen von demselben verscheucht wird, während er sonst jahrelang so regelmäßig zu ihm zurückkehrt, daß ein hannöverscher Forstbeamter nacheinander vierundvierzig Junge einem und demselben Horst entnehmen konnte. Das Gelege besteht aus fünf bis sechs ziemlich großen, etwa vierundfünfzig Millimeter langen, vierunddreißig Millimeter dicken Eiern, die auf grünlichem Grund braun und grau gefleckt sind. Nach meines Vaters Beobachtungen brütet das Weibchen allein, nach Naumanns Angaben mit dem Männchen wechselweise. Die Jungen werden von beiden Eltern mit Regenwürmern und Kerbtieren, Mäusen, Vögeln, jungen Eiern und Aas genügend versorgt; ihr Hunger aber scheint auch bei der reichlichsten Fütterung nicht gestillt zu werden, da sie fortwährend Nahrung heischen. Beide Eltern lieben die Brut außerordentlich und verlassen die einmal ausgekrochenen Jungen nie. Sie können allerdings verscheucht werden, bleiben aber auch dann immer in der Nähe des Horstes und beweisen durch allerlei klagende Laute und ängstliches Hin- und Herfliegen ihre Sorge um die geliebten Kinder. Wiederholt ist beobachtet worden, daß die alten Raben bei fortdauernder Nachstellung ihre Jungen dadurch mit Nahrung versorgt haben, daß sie die Atzung von oben auf das Nest herabwarfen. Werden einem Rabenpaar die Eier genommen, so schreitet es zur zweiten Brut, werden ihm aber die Jungen geraubt, so brütet es nicht zum zweiten Male in demselben Jahre. Unter günstigen Umständen verlassen die jungen Raben Ende Mai oder Anfang Juni den Horst, nicht aber die Gegend, in der er stand, kehren vielmehr noch längere Zeit allabendlich zu demselben zurück und halten sich noch wochenlang in der Nähe auf. Dann werden sie von den Eltern auf Anger, Wiesen und Äcker geführt, hier noch gefüttert, gleichzeitig aber in allen Künsten und Vorteilen des Gewerbes unterrichtet. Erst gegen den Herbst hin macht sich das junge Volk selbständig.

Jung dem Nest entnommene Raben werden nach kurzer Pflege außerordentlich zahm; selbst alt eingefangene fügen sich in die veränderten Verhältnisse. Der Verstand des Raben schärft sich im Umgang mit dem Menschen in bewunderungswürdiger Weise. Er läßt sich abrichten wie ein Hund, sogar auf Tiere und Menschen hetzen, führt die drolligsten und lustigsten Streiche aus, ersinnt sich fortwährend Neues und nimmt zu so wie an Alter, so auch an Weisheit, dagegen nicht immer auch an Gnade vor den Augen des Menschen. Aus- und Einfliegen kann man den Raben leicht lehren; er zeigt sich jedoch größerer Freiheit regelmäßig bald unwürdig, stiehlt und versteckt das Gestohlene, tötet junge Haustiere, Hühner und Gänse, beißt Leute, die barfuß gehen, in die Füße und wird unter Umständen selbst gefährlich, weil er seinen Mutwillen auch an Kindern ausübt. Mit Hunden geht er oft innige Freundschaft ein, sucht ihnen die Flöhe ab und macht sich ihnen sonst nützlich; auch an Pferde und Rinder gewöhnt er sich und gewinnt sich deren Zuneigung. Er lernt trefflich sprechen, ahmt die Worte in richtiger Betonung nach und wendet sie mit Verstand an, bellt wie ein Hund, lacht wie ein Mensch, knurrt wie die Haustaube usw.

Südlich des achtzehnten Grades nördlicher Breite begegnet man zuerst einem durch sein Gefieder sehr ausgezeichneten, kleinen, schwachschnäbeligen Raben, der weit über Afrika verbreitet ist und im Westen durch eine sehr nah verwandte Art vertreten wird: dem Schildraben ( Corvus scapulatus). Er ist glänzend schwarz, auf Brust und Bauch sowie am unteren Nacken aber breit bandförmig gezeichnet, blendend weiß. Das dunkle Gefieder schillert, das lichte glänzt wie Atlas, Das Auge ist lichtbraun, der Schnabel und die Füße sind schwarz. Die Länge beträgt fünfundvierzig bis fünfzig, die Fittichlänge fünfunddreißig, die Schwanzlänge sechzehn Zentimeter.

Das Verbreitungsgebiet des Schildraben erstreckt sich über Mittel- und Südafrika nebst Madagaskar und vom Meeresgestade bis zu viertausend Meter unbedingter Höhe. Im ganzen Sudan und auch in den Tiefebenen Abessiniens ist er eine regelmäßig vorkommende, wenn auch nicht gerade gemeine Erscheinung. Er tritt in der Ebene überall, im Gebirge dagegen an manchen Orten gar nicht auf. Ich habe ihn gewöhnlich paarweise gefunden. Zuweilen vereinigen sich übrigens mehrere Paare zu einer kleinen Gesellschaft, die jedoch niemals längere Zeit zusammenbleibt. In größeren Scharen habe ich ihn nicht bemerkt. Hartmann sagt, daß ihn der Vogel nicht bloß durch seine Befiederung, sondern auch durch sein heiteres Wesen an die Elster erinnert habe; ich meinesteils glaube gefunden zu haben, daß er unseren Kolkraben mehr als allen übrigen Verwandten entspricht. Sein Flug ist gewandt, leicht, schwebend und sehr schnell: dabei nimmt sich der Vogel prächtig aus. Die spitzigen Schwingen und der abgerundete Schwanz geben ihm beinahe etwas Falkenartiges, und der weiße Brustfleck schimmert auf weithin. Sein Gang ist ernst und würdevoll, aber doch leicht und federnd, seine Stimme ist ein sanftes »Kurr«.

In allen Gegenden, wo der Schildrabe häufig ist, hat er sich mit dem Menschen befreundet. Scheu fand ich ihn nur in manchen Teilen der Samhara; doch war es auch hier mehr die fremdartige, ihm auffallende Erscheinung des Europäers als die Furcht vor dem Menschen überhaupt, die ihn bedenklich machte. Am Lagerplatz einer Karawane scheut er sich auch vor dem Europäer nicht mehr. In den Küstendörfern der Samhara ist er regelmäßiger Gast; im Dorfe Ed sah ich ihn auf den Firsten der Strohhütten sitzen wie die Nebel- oder Saatkrähe auf unsern Gebäuden. Sein Horst wird auf einzelnen Bäumen der Steppe oder des lichteren Waldes angelegt und enthält in den ersten Monaten der großen Regenzeit drei bis vier Eier. Ich habe dieselben nicht gesehen, aber genügende Beschreibungen von ihnen erhalten. Sie scheinen denen der übrigen Raben in jeder Hinsicht zu ähneln. Gegen die Jungen zeigt sich das Elternpaar außerordentlich zärtlich, und mutvoll stößt es falkenartig auf den sich nahenden Menschen herab.

Die Rabenkrähe ( Corvus corone) ist schwarz mit veilchen- oder purpurfarbenem Schiller und braunem Augensterne, in der Jugend mattschwarz mit grauem Augensterne. Die Nebelkrähe ( Corvus cornix) dagegen ist nur auf Kopf, Vorderhals, Flügeln und Schwanz schwarz, übrigens hell aschgrau oder bei den Jungen schmutzig aschgrau. Die Länge beträgt bei der einen wie bei der andern siebenundvierzig bis fünfzig, die Breite einhundert bis einhundertvier, die Fittichlänge dreißig, die Schwanzlänge zwanzig Zentimeter. Die Nebelkrähe ist weiter verbreitet als ihre Verwandte. Die Rabenkrähe lebt regelmäßig da, wo die Nebelkrähe nicht auftritt. Eine ersetzt also die andere. Nun gibt es aber Gegenden, wo die Verbreitungskreise der beiden Arten aneinanderstoßen, und hier geschieht es in der Tat häufig, daß die beiden so innig verwandten Vögel eine Mischlingsehe eingehen. Heinroth bezeichnet es mit Recht als Geschmackssache, ob man unsere Krähen »als verschiedene Arten oder nur als Farbabänderungen auffassen will. Die Tiere selbst halten sich offenbar für dasselbe, denn man sieht sie in ihren Grenzgebieten und auf dem Zuge völlig durcheinander, und sie vermischen sich mancherorts so, daß man mehr Mischlinge als Reinartliche findet.« Im allgemeinen ist die Rabenkrähe »die westeuropäische und die ostasiatische Form, dazwischen lebt die Nebelkrähe, d.+h. von der Elbe bis Westsibirien«. Im Winter überfliegt die Nebelkrähe die Elbe regelmäßig in westlicher Richtung, und sie ist dann z.+B. auch in Ostfriesland und Holland überall sehr häufig, während man sie hier im Sommer nur selten trifft. Herausgeber.

Hinsichtlich der Lebensweise unterscheiden sich Raben- und Nebelkrähe allerdings nicht. Beide sind Stand- oder höchstens Strichvögel. Sie halten sich paarweise zusammen und bewohnen gemeinschaftlich ein größeres oder kleineres Gebiet, aus dem sie sich selten entfernen. Strenge Winterkälte macht insofern eine Ausnahme, daß die im Norden lebenden Paare kurze Streifzüge nach Süden hin antreten, wogegen die Mitglieder derselben Art in südlichen Ländern kaum an Umherstreichen denken. Feldgehölze bilden ihre liebsten Aufenthaltsorte; sie meiden aber auch größere Waldungen nicht und siedeln sich da, wo sie sich sicher wissen, selbst in unmittelbarer Nähe des Menschen, also beispielsweise in Baumgärten an. Sie sind gesellig in hohem Grade. Sie gehen gut, schrittweise, zwar etwas wackelnd, jedoch ohne jede Anstrengung, fliegen leicht und ausdauernd, wenn auch minder gewandt als die eigentlichen Raben, sind feinsinnig, namentlich was Gesicht, Gehör und Geruch anlangt, und stehen an geistigen Fähigkeiten kaum oder nicht hinter dem Kolkraben zurück. Im kleinen leisten sie ungefähr dasselbe, was der Rabe im großen auszuführen vermag; da sie aber regelmäßig bloß kleineren Tieren gefährlich werden, überwiegt der Nutzen, den sie stiften, wahrscheinlich den Schaden, den sie anrichten. Man darf mit aller Bestimmtheit annehmen, daß sie zu den wichtigsten Vögeln unserer Heimat gehören, daß ohne sie die überall häufigen und überall gegenwärtigen schadenbringenden Wirbeltiere und verderblichen Kerbtiere in der bedenklichsten Weise überhandnehmen würden. Vogelnester plündern allerdings auch sie aus, und einen kranken Hasen und ein Rebhuhn überfallen sie ebenfalls; sie können auch wohl im Garten und im Gehöft mancherlei Unfug stiften und endlich das reifende Getreide, insbesondere die Gerste, in empfindlicher Weise brandschatzen: was aber will es sagen, wenn sie während einiger Monate in uns unangenehmer Weise stehlen und rauben, gegenüber dem Nutzen, den ihre Tätigkeit während des ganzen übrigen Jahres dem Menschen bringt! Der kleine Bauer, dessen Gerstenfelder sie in dreister und merklicher Weise plündern, ist berechtigt, das fast ungehinderte Anwachsen ihres Bestandes mit mißgünstigem Auge anzusehen und selbst zu beschränken; der Jäger wird sich ebenfalls nicht nehmen lassen, dann und wann sein Gewehr auf sie zu richten: der Land- und Forstwirt aber dürfte sehr wohl tun, sie zu schützen. Es ist ein Irrtum, zu glauben, daß der Mensch die Tätigkeit der Krähen zu ersetzen imstande sei, und daher zu beklagen, wenn man zum Beispiel Gift gegen Mäusefraß auslegt und dadurch kaum mehr Mäuse vertilgt als Krähen, die ihrerseits das gefräßige Heer in der umfassendsten und erfolgreichsten Weise bekämpfen, da mit aller Bestimmtheit behauptet werden kann, daß durch den Tod einer einzigen Krähe der Land- und Forstwirtschaft weit größerer Schaden erwächst als durch die Tätigkeit von zehn lebenden. Vor allem hüte man sich, einzelne Beobachtungen zu verallgemeinern. Ebenso wie der Star, der nützlichste aller deutschen Vögel, in Weinbergen nicht geduldet werden kann, verursachen auch die im allgemeinen wesentlich nützlichen Krähen unter besonderen Umständen an einzelnen Orten, selbst in ganzen Gegenden, dann und wann merklichen, sogar empfindlichen Schaden, sei es, daß sich eine einzelne zum Übeltäter herangebildet oder ein ganzes Geschlecht von solchen entwickelt habe: und dennoch würde es falsch sein, die Gesamtheit jene Untaten entgelten zu lassen.

Das tägliche Leben der Krähen ist ungefähr folgendes: Sie fliegen vor Tagesanbruch auf und sammeln sich, solange sie nicht Verfolgung erfahren, ehe sie nach Nahrung ausgehen, aus einem bestimmten Gebäude oder großen Baume. Von hier aus verteilen sie sich über die Felder. Bis gegen Mittag hin sind sie eifrig mit Aufsuchen ihrer Nahrung beschäftigt. Sie schreiten Felder und Wiesen ab, folgen dem Pflüger, um die von ihm bloßgelegten Engerlinge aufzusammeln, lauern vor Mauselöchern, spähen nach Vogelnestern umher, untersuchen die Ufer der Bäche und Flüsse, durchstöbern die Gärten, kurz, machen sich überall zu schaffen. Dabei kommen sie gelegentlich mit andern ihrer Art zusammen und betreiben ihre Arbeit zeitweilig gemeinschaftlich. Ereignet sich etwas Auffallendes, so sind sie gewiß die ersten, die es bemerken und andern Geschöpfen anzeigen. Ein Raubvogel wird mit lautem Geschrei begrüßt und so eifrig verfolgt, daß er oft unverrichteter Sache abziehen muß. Snell hat sehr recht, wenn er auch diese Handlungsweise der Krähen als Nutzen hervorhebt; denn es unterliegt keinem Zweifel, daß die räuberische Tätigkeit der schädlichen Raubvögel durch die Krähen bedeutend gehindert wird, sei es, indem sie den Raubvogel unmittelbar angreifen, sei es, indem sie ihn dem Menschen und den Tieren verraten. Gegen Mittag fliegen die Krähen einem dichten Baume zu und verbergen sich hier im Gelaube desselben, um Mittagsruhe zu halten. Nachmittags gehen sie zum zweiten Male nach Nahrung aus, und gegen Abend versammeln sie sich in zahlreicher Menge auf bestimmten Plätzen, gleichsam in der Absicht, hier gegenseitig die Erlebnisse des Tages auszutauschen. Dann begeben sie sich zum Schlafplatze, einem bestimmten Waldteile, der alle Krähen eines weiten Gebietes vereinigt. Hier erscheinen sie mit größter Vorsicht, gewöhnlich erst, nachdem sie mehrmals Späher vorausgesandt haben. Sie kommen nach Einbruch der Nacht an, fliegen still dem Orte zu und setzen sich so ruhig auf, daß man nichts als das Rauschen der Schwingen vernimmt. Nachstellungen machen sie im höchsten Grade scheu. Sie lernen den Jäger sehr bald von dem ihnen ungefährlichen Menschen unterscheiden und vertrauen überhaupt nur dem, von dessen Wohlwollen sie sich vollständig überzeugt haben.

Im Februar und März schließen sich die Paare noch enger als sonst aneinander, schwatzen in liebenswürdiger Weise zusammen, und das Männchen macht außerdem durch sonderbare Bewegungen oder Verneigungen und eigentümliches Breiten der Schwingen seiner Gattin in artiger Weise den Hof. Der Horst, der Ende März oder Anfang April auf hohen Bäumen angelegt oder, wenn vorjährig, für die neue Brut wieder hergerichtet wird, ähnelt dem des Kolkraben, ist aber bedeutend kleiner, höchstens sechzig Zentimeter breit und nur vier Zentimeter tief. Auf die Unterlage dürrer Zweige folgen Baststreifen, Grasbüsche, Quecken und andere Wurzeln, die sehr oft durch eine Lage lehmiger Erde verbunden werden, wogegen die Ausfütterung der Mulde aus Wolle, Kälberhaaren, Schweinsborsten, Baststückchen, Grashalmen, Moosstengeln, Lumpen und dergleichen besteht. In der ersten Hälfte des April legt das Weibchen drei bis fünf, höchst selten sechs Eier, die etwa einundvierzig Millimeter lang, neunundzwanzig Millimeter dick und auf blaugrünlichem Grunde mit olivenfarbenen, dunkelgrünen, dunkel aschgrauen und schwärzlichen Punkten und Flecken gezeichnet sind. Das Weibchen brütet allein, wird aber nur dann vom Männchen verlassen, wenn dieses wegfliegen muß, um für sich und die Gattin Nahrung zu erwerben. Die Jungen werden mit der größten Liebe von beiden Eltern gepflegt, gefüttert und bei Gefahr mutvoll verteidigt.

Beide Krähenarten lassen sich ohne irgendwelche Mühe jahrelang in Gefangenschaft erhalten und leicht zähmen, lernen auch sprechen, falls es dem Lehrer nicht an Ausdauer fehlt. Doch sind sie als Stuben- oder Hausvögel kaum zu empfehlen. Aus dem Zimmer verbannt sie ihre Unreinlichkeit oder richtiger der Geruch, den sie auch dann verbreiten, wenn ihr Besitzer den Käfig nach Kräften rein zu halten sich bemüht; im Gehöfte oder Garten aber darf man auch sie nicht frei umherlaufen lassen, weil sie ebenso wie der Rabe allerlei Unfug stiften. Die Sucht, glänzende Dinge aufzunehmen und zu verschleppen, teilen sie mit ihren schwächeren Verwandten, die Raub- und Mordlust mit dem Kolkraben. Auch sie überfallen kleine Wirbeltiere, selbst junge Hunde und Katzen, hauptsächlich aber Geflügel, um es zu töten oder wenigstens zu martern. Hühner- und Taubennester werden von den Strolchen bald entdeckt und rücksichtslos geplündert.

Im Fuchs und Baummarder, Wanderfalken, Habicht und Uhu haben die Krähen Feinde, die ihnen gefährlich werden können. Außerdem werden sie von mancherlei Schmarotzern, die sich in ihrem Gefieder einnisten, belästigt. Es ist wahrscheinlich, daß der Uhu den außerordentlichen Haß, den die Krähen gegen ihn an den Tag legen, durch seine nächtlichen Anfälle auf letztere, dann wehrlosen Vögel sich zugezogen hat; man weiß wenigstens mit Bestimmtheit, daß er außerordentlicher Liebhaber von Krähenfleisch ist. Seine nächtlichen Mordtaten werden von den Krähen nach besten Kräften vergolten. Weder der Uhu noch eine andere Eule dürfen sich bei Tage sehen lassen. Sobald einer der Nachtvögel entdeckt worden ist, entsteht ungeheurer Aufruhr in der ganzen Gegend. Sämtliche Krähen eilen herbei und stoßen mit beispielloser Wut auf diesen Finsterling in Vogelgestalt. In ähnlicher Weise wie den König der Nacht necken die Krähen auch alle übrigen Raubtiere, vor deren Rache ihre Fluggewandtheit oder ihre Menge sie augenblicklich schützt. Durch den Menschen haben sie gegenwärtig weniger unmittelbar als mittelbar zu leiden. Hier und da verfolgt man sie regelrecht auf der Krähenhütte, zerstört und vernichtet auch wohl ihre Nester und Bruten; viel mehr als derartige Unternehmungen aber schadet ihnen das Ausstreuen vergifteter Körner auf den von Mäusen heimgesuchten Feldern. In Mäusejahren findet man ihre Leichen zu Dutzenden und Hunderten und kann dann erhebliche Abnahme ihres Bestandes leicht feststellen. Doch gleicht ihre Langlebigkeit und Fruchtbarkeit derartige Verluste immer bald wieder aus, und somit ist es ebensowenig nötig, Schutzmaßregeln zu ihren Gunsten zu empfehlen, als rätlich, einen Ausrottungskrieg gegen sie zu predigen.

Nützlicher noch als Raben- und Nebelkrähe erweist sich die vierte unserer Rabenarten, die Saatkrähe, Feld-, Hafer- und Ackerkrähe ( Corvus frugilegus). Sie unterscheidet sich von den eigentlichen Krähen durch schlankeren Leibesbau, sehr gestreckten Schnabel, verhältnismäßig lange Flügel, stark abgerundeten Schwanz, knappes, prachtvoll glänzendes Gefieder und ein im Alter nacktes Gesicht. Ihre Länge beträgt siebenundvierzig bis fünfzig, die Breite etwa einhundert, die Fittichlänge fünfunddreißig, die Schwanzlänge neunzehn Zentimeter. Das Gefieder der alten Vögel ist gleichmäßig purpurblauschwarz, das der Jungen mattschwarz. Letztere unterscheiden sich von den Alten auch durch ihr befiedertes Gesicht. Fruchtbare Ebenen, in denen es Feldgehölze gibt, sind der eigentliche Aufenthaltsort dieser Krähe. Im Gebirge fehlt sie als Brutvogel gänzlich. Ein hochstämmiges Gehölz von geringem Umfange wird zum Nistplatze und bezüglich zum Mittelpunkte einer gewissen, oft sehr erheblichen Anzahl dieser Krähen, und von hier aus verteilen sie sich über die benachbarten Felder.

In ihrem Betragen hat die Saatkrähe manches mit ihren beschriebenen Verwandten gemein, ist aber weit furchtsamer und harmloser als diese. Ihr Gang ist ebenso gut, ihr Flug leichter, ihre Sinne sind nicht minder scharf, und ihre geistigen Kräfte in gleichem Grade entwickelt als bei den übrigen Krähen; doch ist sie weit geselliger als alle Verwandten. So vereinigt sie sich gern mit Dohlen und Staren, überhaupt mit Vögeln, die ebenso schwach oder schwächer sind als sie, während sie Raben- und Nebelkrähe schon meidet und den Kolkraben so fürchtet, daß sie sogar eine altgewohnte Niederung, aus der sie der Mensch kaum vertreiben kann, verläßt, wenn sich ein Kolkrabe hier häuslich niederläßt. Doch habe ich in Sibirien Nebel- und Saatkrähen, Dohlen und Raben gleichzeitig an einem Aase schmausen sehen. Ihre Stimme ist ein tiefes, heiseres »Kra« und »Kroa«; im Fliegen aber hört man oft ein hohes »Girr« oder »Quer« und regelmäßig auch das »Jack jack« der Dohle. Es wird ihr leicht, mancherlei Töne und Laute nachzuahmen; sie soll sogar in gewissem Grade singen lernen, läßt sich dagegen kaum zum Sprechen abrichten.

Wenn man die Saatkrähe vorurteilsfrei beobachtet, lernt man sie achten. Auch sie kann da, wo sie sich fest ansiedelt und allen Bemühungen des Menschen, sie zu vertreiben, den hartnäckigsten Widerstand entgegensetzt, in Lustgärten während der Nistzeit die Wege in der abscheulichsten Weise beschmutzt oder in Gehölzen nahe menschlichen Wohnungen durch ihr ewiges Geplärre die Gehörnerven fast betäubt, sehr unangenehm werden; auch sie kann wohl ab und zu einmal ein kleines Häschen erwürgen oder ein junges, mattes Rebhuhn übertölpeln; sie kann ferner den Landmann durch Auflesen von Getreidekörnern und den Gärtner durch Wegstehlen reifender Früchte ärgern: aber derselbe Vogel bezahlt jeden Schaden, den er anrichtet, tausendfältig. Er ist der beste Vertilger der Maikäfer, ihrer Larven und der Nacktschnecken, auch einer der trefflichsten Mäusejäger, den unser Vaterland aufzuweisen hat. »Ich habe«, sagt Naumann, »Jahre erlebt, in denen eine erschreckliche Menge Feldmäuse den grünenden und reifenden Saaten Untergang drohten. Oft sah man auf den Roggen- und Weizenfeldern ganze Striche von ihnen teils abgefressen, teils umgewühlt; aber immer fanden sich eine große Menge Raubvögel und Krähen ein, die das Land, allerdings mit Hilfe der den Mäusen ungünstigen Witterung, bald gänzlich von den Plagegeistern befreiten. Ich schoß in jenen Jahren weder Krähen noch Bussarde, die nicht ihren Kropf von Mäusen vollgepropft gehabt hätten. Oft habe ich ihrer sechs bis sieben in einem Vogel gefunden. Erwägt man diesen Nutzen, so wird man, glaube ich, besser gegen die gehaßten Krähen handeln lernen und sie liebgewinnen.«

Wenn die Brutzeit herannaht, sammeln sich Tausende dieser schwarzen Vögel auf einem sehr kleinen Raume, vorzugsweise in einem Feldgehölze. Paar wohnt bei Paar; auf einem Baume stehen fünfzehn bis zwanzig Nester, überhaupt so viele, als er aufnehmen kann. Jedes Paar zankt sich mit dem benachbarten um die Baustoffe, und eins stiehlt dem andern nicht nur diese, sondern sogar das ganze Nest weg. Ununterbrochenes Krächzen und Geplärre erfüllt die Gegend, und eine schwarze Wolke von Krähen verfinstert die Luft in der Nähe dieser Wohnsitze. Endlich tritt etwas Ruhe ein. Jedes Weibchen hat seine vier bis fünf, achtunddreißig Millimeter langen, siebenundzwanzig Millimeter dicken, blaßgrünen, aschgrau und dunkelbraun gefleckten Eier gelegt und brütet. Bald aber entschlüpfen die Jungen, und nun verdoppelt oder verdreifacht sich der Lärm; denn jene wollen gefüttert sein und wissen ihre Gefühle sehr vernehmlich durch allerlei unliebsame Töne auszudrücken. Dann ist es in der Nähe einer solchen Ansiedlung buchstäblich nicht zum Aushalten. Nur die eigentliche Nacht macht das Geplärre verstummen; es beginnt aber bereits vor Tagesanbruch und währt bis lange nach Sonnenuntergang ohne Aufhören fort. Wer eine solche Ansiedelung besucht, wird bald ebenso bekalkt wie der Boden um ihn her, der infolge des aus den Nestern herabfallenden Mistregens greulich anzuschauen ist. Dazu kommt nun die schon erwähnte Hartnäckigkeit der Vögel. Sie lassen sich so leicht nicht vertreiben. Man kann ihnen Eier und Junge nehmen, so viel unter sie schießen, als man will: es hilft nichts – sie kommen doch wieder.

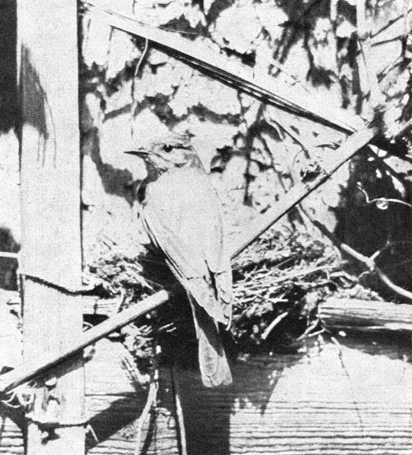

Brütende Saatkrähe ( Corvus frugileus)

So groß auch die Menge ist, die eine Ansiedlung bevölkert: mit den Massen, die sich gelegentlich der Winterreise zusammenschlagen, kann sie nicht verglichen werden. Tausende gesellen sich zu Tausenden, und die Heere wachsen um so mehr an, je länger die Reise währt. Sie verstärken sich nicht bloß durch andere Saatkrähen, sondern auch durch Dohlen. Ziehende Saatkrähen entfalten alle Künste des Fluges. Über die Berge fliegt der Schwarm gewöhnlich niedrig, über die Täler oft in großer Höhe dahin. Plötzlich fällt es einer ein, dreißig bis hundert Meter herabzusteigen; dies aber geschieht nicht langsam und gemächlich, sondern jäh, sausend, so wie ein lebloser Körper aus großer Höhe zu Boden stürzt. Der einen folgen eine Menge andere, zuweilen der ganze Flug, und dann erfüllt die Luft ein auf weithin hörbares Brausen. Unten, hart über dem Boden angekommen, fliegen die Saatkrähen gemächlich weiter, erheben sich hierauf allgemach wieder in die Höhe, schrauben sich nach und nach mehr empor und ziehen kaum eine Viertelstunde später, dem Auge als kleine Pünktchen erscheinend, in den höchsten Luftschichten weiter.

Die Feinde, die der Saatkrähe nachstellen, sind dieselben, die auch die verwandten Arten bedrohen. In Gefangenschaft ist sie weniger unterhaltend und minder anziehend, wird daher auch seltener im Käfig gehalten als Rabe und Dohle.

Der Zwerg unter unsern deutschen Raben ist die Dohle oder Turmkrähe ( Corvus monedula). Die Länge beträgt dreiunddreißig, die Breite fünfundsechzig, die Fittichlänge zweiundzwanzig, die Schwanzlänge dreizehn Zentimeter. Das Gefieder ist auf Stirn und Scheitel dunkelschwarz, auf Hinterkopf und Nacken aschgrau, auf dem übrigen Oberkörper blauschwarz, auf der Unterseite schiefer- oder grauschwarz, der Augenring silberweiß, der Schnabel wie der Fuß schwarz. Die Jungen unterscheiden sich durch schmutzigere Farben und graues Auge.

Auch die Dohle findet sich im größten Teile Europas und ebenso in vielen Ländern Asiens, nach Norden hin mindestens soweit, als der Getreidebau reicht. Im Süden Europas ist sie seltener als in Deutschland, nirgends aber so häufig wie in Rußland und Sibirien. Bei uns zulande tritt sie keineswegs allerorten, sondern nur hier und da auf, ohne daß man hierfür einen stichhaltigen Grund zu finden wüßte. Wo sie vorkommt, bewohnt sie hauptsächlich die alten Türme der Städte oder andere hohe Gebäude, deren Mauern ihr passende Nistplätze gewähren; außerdem begegnet man ihr in Laubwäldern, namentlich in Feldgehölzen, in denen hohle Bäume stehen.

Die Dohle ist ein munterer, lebhafter, gewandter und kluger Vogel. Unter allen Umständen weiß sie ihre muntere Laune zu bewahren und die Gegend, in der sie heimisch ist, in wirklich anmutiger Weise zu beleben. Außerordentlich gesellig, vereinigt sie sich nicht nur mit andern ihrer Art zu starken Schwärmen, sondern mischt sich auch unter die Flüge der Krähen, namentlich der Saatkrähen, tritt sogar mit diesen die Winterreise an und fliegt ihnen zu Gefallen möglichst langsam; denn sie selbst ist auch im Fluge sehr gewandt und gleicht hinsichtlich des letztern mehr einer Taube als einer Krähe. Das Fliegen wird ihr so leicht, daß sie sich sehr häufig durch allerhand kühne Wendungen zu vergnügen sucht, ohne Zweck und Ziel steigt und fällt und die mannigfachsten, anmutigsten Schwenkungen in der Luft ausführt. Sie ist ebenso klug wie der Rabe, zeigt aber nur die liebenswürdigen Seiten desselben. Lockend stößt sie ein wirklich wohllautendes »Jäk« oder »Djär« aus; sonst schreit sie »Kräh« und »Krijäh«. Ihr »Jäk jäk« ähnelt dem Lockruf der Saatkrähe auf das täuschendste, und dies mag wohl auch mit dazu beitragen, beide Vögel so häufig zu verbinden. Während der Zeit ihrer Liebe schwatzt sie allerliebst, wie überhaupt ihre Stimme biegsam und wechselreich ist. Dies erklärt, daß sie ohne sonderliche Mühe menschliche Worte nachsprechen oder andere Laute, z.+B. das Krähen eines Hahnes, nachahmen lernt.

Hinsichtlich der Nahrung kommt die Dohle am nächsten mit der Saatkrähe überein. Kerbtiere aller Art, Schnecken und Würmer bilden unzweifelhaft die Hauptmasse ihrer Mahlzeiten. Die Kerbtiere liest sie auf den Wiesen und Feldern zusammen oder von dem Rücken der größeren Haustiere ab; dem Ackersmann folgt sie, vertrauensvoll hinter dem Pflug herschreitend; auf den Straßen durchstöbert sie den Mist und vor den Häusern den Abfall; Mäuse weiß sie geschickt, junge Vögel nicht weniger gewandt zu fangen, und Eier gehören zu ihren besonderen Lieblingsgerichten. Nicht minder gern frißt sie Pflanzenstoffe, namentlich Getreidekörner, Blattspitzen von Getreide, Wurzelknollen, keimende und schossende Gemüse, Früchte, Beeren und dergleichen, kann daher in Gärten und Obstpflanzungen, wenn nicht empfindlich, so doch merklich schädlich werden, plündert in Rußland und Sibirien auch Getreidefeimen und Tennen. Ob man deshalb berechtigt ist, sie als überwiegend schädlichen Vogel zu bezeichnen, erscheint mir zweifelhaft: ich möchte im Gegenteil annehmen, daß der von ihr auf Flur und Feld gestiftete Nutzen den von ihr verursachten Schaden mindestens ausgleicht, falls nicht übersteigt.