|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Stelzen ( Motacillidae) kennzeichnen sich durch äußerst schlank gebauten Leib, dünnen, geraden, gestreckt pfriemenförmigen, auf der Firste kantigen, vor der Spitze des Oberkiefers mit seichtem Ausschnitte versehenen Schnabel, mittellange Flügel, langen, schmalfedrigen, ausnahmsweise gegabelten Schwanz, ziemlich hohe, schlankläufige und langzehige, mit großen, an der Hinterzehe oft sporenartig verlängerten Krallen bewehrte Füße und buntes, nach dem Geschlechte einigermaßen verschiedenes Gefieder.

Die Stelzen im engeren Sinne ( Motacillinae) gehören fast ausschließlich der Alten Welt an, verbreiten sich hier aber über alle Gürtel der Breite und Höhe. Wasserreiche Gegenden sind ihre Wohnsitze. Einzelne Arten entfernen sich nur während ihrer Reisen von dem Wasser, andere treiben sich, Nahrung suchend, auch auf trockenen Stellen umher, kehren aber immer wieder zum Wasser zurück. Die nordischen Arten sind Zugvögel, die südlichen Strichvögel, einzelne entschiedene Standvögel. Sie erscheinen im Norden frühzeitig im Jahre und verweilen hier bis in den Spätherbst, wandern jedoch weit nach Süden hinab. Ihre Bewegungen sind zierlich und anmutig. Sie gehen gewöhnlich schrittweise, bedachtsam, nicken bei jedem Schritt mit dem Kopfe und halten dabei den langen Schwanz wagerecht oder ein wenig erhoben, bewegen ihn aber beständig auf und nieder. Ihr rascher und geschickter Flug besteht aus großen Bogen, die dadurch entstehen, daß sie ihre Flügel wechselseitig heftig bewegen und stark zusammenziehen. Ihre Stimme ist nicht gerade klangvoll, ihr Gesang einfach, aber ansprechend. Die Nahrung besteht aus allerhand Kerbtieren oder deren Larven und niederem Wassergetier. Das Nest, ein schlechter Bau aus feinen Reischen, Würzelchen, Gras- und Strohhalmen, Moos, dürren Blättern und dergleichen, der im Innern mit Wolle und ähnlichen weichen Stoffen ausgelegt wird, steht in Höhlen und Vertiefungen, regelmäßig nahe am Wasser; die Eier sind zartschalig und auf lichtem oder graulichem Grunde fein gefleckt.

Die meisten Stelzen wissen durch ihre Anmut und Zutunlichkeit auch das roheste Gemüt für sich zu gewinnen, haben deshalb wenig Feinde unter den Menschen, wohl aber viele unter den Raubtieren, vermehren sich jedoch stark und gleichen dadurch alle ihren Bestand treffende Verluste glücklich wieder aus. Im Käfig hält man sie selten; wer sie aber zu Zimmergenossen erhebt, wird durch ihre Anmut und Zierlichkeit in hohem Grade gefesselt.

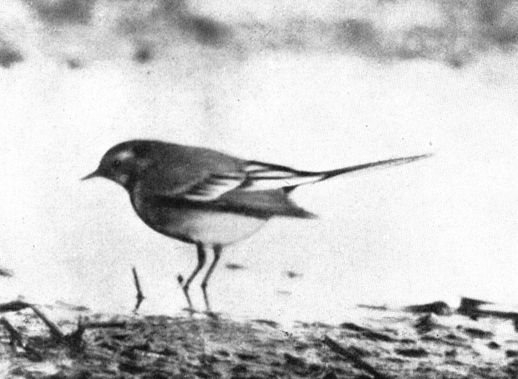

Gewissermaßen das Urbild der Familie ist die Bachstelze, Stein- oder Wasserstelze, Wippstert oder Nonne ( Motacilla alba), Vertreterin der Sippe der Stelzen ( Motacilla). Ihre Oberteile sind grau, Hinterhals und Nacken sammetschwarz, Kehle, Gurgel und Oberbrust schwarz, Stirn, Zügel, Backen, Halsseiten und die Unterteile weiß, die Schwingen schwärzlich, weißgrau gesäumt, wegen der weiß zugespitzten Deckfedern zweimal licht gebändert, die mittelsten Steuerfedern schwarz, die übrigen weiß. Das Weibchen ähnelt dem Männchen; doch ist sein schwarzer Kehlfleck gewöhnlich nicht so groß. Das Herbstkleid beider Geschlechter unterscheidet sich von der Frühlingstracht hauptsächlich durch die weiße Kehle, die mit einem hufeisenförmigen, schwarzen Bande eingefaßt ist. Die Jungen sind auf der Oberseite schmutzig aschgrau, auf der Unterseite, mit Ausnahme des dunkeln Kehlbandes, grau oder schmutzigweiß. Das Auge ist dunkelbraun, Schnabel und Füße sind schwarz. Die Länge beträgt zweihundert, die Breite zweihundertachtzig, die Fittichlänge fünfundachtzig, die Schwanzlänge achtundneunzig Millimeter. In Großbritannien tritt neben der Bachstelze die Trauerstelze ( Motacilla lugubris) auf. Sie unterscheidet sich bloß dadurch, daß im Frühlingskleide auch Mantel, Bürzel und Schultern schwarz sind. Wir betrachten sie als Abart.

Trauerstelze ( Moticilla lugubris)

Die Stelze bewohnt ganz Europa, auch Island, West- und Mittelasien sowie Grönland, und wandert im Winter bis ins Innere Afrikas, obwohl sie einzeln schon in Südeuropa, sogar in Deutschland, Herberge nimmt. Bei uns zulande erscheint sie bereits Anfang März, bei günstiger Witterung oft schon in den letzten Tagen des Februar, und verläßt uns erst im Oktober, zuweilen noch später wieder. Sie meidet den Hochwald und das Gebirge über die Holzgrenze, haust sonst aber buchstäblich allerorten, befreundet sich mit dem Menschen, siedelt sich gern in der Nähe seiner Wohnung an, nimmt mit Urbarmachung des Bodens an Menge zu, bequemt sich allen Verhältnissen an und ist daher auch in großen Städten eine regelmäßige Erscheinung.

Beweglich, unruhig und munter im höchsten Grade, ist sie vom frühen Morgen bis zum späten Abend ununterbrochen in Tätigkeit. Nur wenn sie singt, sitzt sie wirklich unbeweglich, aufgerichtet und den Schwanz hängend, auf einer und derselben Stelle; sonst läuft sie beständig hin und her, und wenn nicht, bewegt sie wenigstens den Schwanz. Sie geht rasch und geschickt, schrittweise, hält dabei den Leib und den Schwanz wagerecht und zieht den Hals etwas ein, fliegt leicht und schnell, in langen, steigenden und fallenden Bogen, die zusammengesetzt eine weite Schlangenlinie bilden, meist niedrig und in kurzen Strecken über dem Wasser oder dem Boden, oft aber auch in einem Zuge weit dahin, stürzt sich, wenn sie sich niedersetzen will, jählings herunter und breitet erst kurz über dem Boden den Schwanz aus, um die Wucht des Falles zu mildern. Ihr Lockton ist ein deutliches »Ziwih«, das zuweilen in »Zisis« oder »Ziuwis« verlängert wird, der Laut der Zärtlichkeit ein leises »Quiriri«, der Gesang, der im Sitzen, im Laufen oder Fliegen vorgetragen und sehr oft wiederholt wird, zwar einfach, aber doch nicht unangenehm. Sie liebt die Gesellschaft ihresgleichen, aber auch mit ihren Gesellschaftern sich zu necken, spielend umherzujagen und selbst ernster zu raufen. Andern Vögeln gegenüber zeigt sie wenig Zuneigung, eher Feindseligkeit, bindet oft mit Finken, Ammern und Lerchen an und befehdet Raubvögel. »Wenn die Stelzen einen solchen erblicken«, sagt mein Vater, »verfolgen sie ihn lange mit starkem Geschrei, warnen dadurch alle andern Vögel und nötigen auf solche Weise manchen Sperber, von seiner Jagd abzustehen. Ich habe hierbei oft ihren Mut und ihre Gewandtheit bewundert und bin fest überzeugt, daß ihnen nur die schnellsten Edelfalken etwas anhaben können. Wenn ein Schwarm dieser Vögel einen Raubvogel in die Flucht geschlagen hat, dann ertönt ein lautes Freudengeschrei, und mit diesem zerstreuen sie sich wieder. Auch gegen den Uhu sind sie feindselig; sie fliegen auf der Krähenhütte um ihn herum und schreien stark; doch zerstreuen sie sich bald, weil der Uhu nicht auffliegt.«

Kerbtiere aller Art, deren Larven und Puppen sucht die Bachstelze an den Ufern der Gewässer, vom Schlamme, von Steinen, Miststätten, Hausdächern und andern Plätzen ab, stürzt sich blitzschnell auf die erspähte Beute und ergreift sie mit unfehlbarer Sicherheit. Dem Ackermann folgt sie und liest hinter ihm die zu Tage gebrachten Kerfe auf; bei den Viehherden stellt sie sich regelmäßig ein, bei Schafhürden verweilt sie oft tagelang. »Wenn sie an Bächen oder sonstwo auf der Erde herumläuft, richtet sie ihre Augen nach allen Seiten. Kommt ein Kerbtier vorbeigestrichen, dann fliegt sie sogleich in die Höhe, verfolgt es und schnappt es fast immer weg.«

Bald nach Ankunft im Frühjahre erwählt sich jedes Paar sein Gebiet, niemals ohne Kampf und Streit mit andern derselben Art; denn jedes unbeweibte Männchen sucht dem gepaarten die Gattin abspenstig zu machen. Beide Nebenbuhler fliegen mit starkem Geschrei hintereinander her, fassen zeitweilig festen Fuß auf dem Boden, stellen sich kampfgerüstet einander gegenüber und fahren nun wie erboste Hähne ingrimmig aufeinander los. Einer der Zweikämpfer muß weichen; dann sucht der Sieger seine Freude über den Besitz »des neu erkämpften Weibes« an den Tag zu legen. In ungemein zierlicher und anmutiger Weise umgeht er das Weibchen, breitet abwechselnd die Flügel und den Schwanz und bewegt erstere wiederholt in eigentümlich zitternder Weise. Auf dieses Liebesspiel folgt regelmäßig die Paarung. Das Nest steht an den allerverschiedensten Plätzen: in Felsritzen, Mauerspalten, Erdlöchern, unter Baumgewurzel, auf Dachbalken, in Hausgiebeln, Holzklaftern, Reisighaufen, Baumhöhlungen, auf Weidenköpfen, sogar in Booten usw. Grobe Würzelchen, Reiser, Grasstengel, dürre Blätter, Moos, Holzstückchen, Grasstöcke, Strohhalme usw. bilden den Unterbau, zartere Halme, lange Grasblätter und seine Würzelchen die zweite Lage, Wollklümpchen, Kälber- und Pferdehaare, Werg- und Flachsfasern, Fichtenflechten und andre weiche Stoffe die innere Ausfütterung. Das Gelege der ersten Brut besteht aus sechs bis acht, das der zweiten aus vier bis sechs neunzehn Millimeter langen, fünfzehn Millimeter dicken Eiern, die auf grau- oder bläulichweißem Grunde mit dunkel- oder hellaschgrauen, deutlichen oder verwaschenen Punkten und Strichelchen dicht, aber fein gezeichnet sind. Das Weibchen brütet allein; beide Eltern aber nehmen an der Erziehung der Jungen teil, verlassen sie nie und reisen sogar auf Fahrzeugen, auf denen sie ihr Nest erbauten, weit durch das Land oder hin und her. Das erste Gelege ist im April, das zweite im Juni vollzählig. Die Jungen wachsen rasch heran und werden dann von den Eltern verlassen; die der ersten Brut vereinigen sich jedoch später mit ihren nachgeborenen Geschwistern und den Alten zu Gesellschaften, die nunmehr bis zur Abreise in mehr oder weniger innigem Verbande leben. Im Herbst ziehen die Familien allabendlich den Rohrteichen zu und suchen hier zwischen Schwalben und Staren ein Plätzchen zum Schlafen. Später vereinigen sich alle Familien der Umgegend zu mehr oder minder zahlreichen Schwärmen, die an Stromufern bis zu Tausenden anwachsen können. Diese so gesellten Heere brechen gemeinschaftlich zur Wanderung auf, streichen während des Tages von einer Viehtrift oder einem frisch gepflügten Acker zum andern, immer in der Reiserichtung weiter, bis die Dunkelheit einbricht, erheben sich sodann und fliegen unter lautem Rufen südwestlich dahin.

Zierlicher und anmutiger noch als die Bachstelze ist die Gebirgsstelze ( Motacilla sulfurea), ein reizender Vogel. Beim Männchen ist im Frühjahre die Oberseite aschgrau, die Unterseite schwefelgelb, die Kehle schwarz, von dem Grau der Oberseite durch einen weißen Streifen geschieden; ein anderer gleichfarbiger Streifen zieht sich über das Auge, zwei lichtgraue, wenig bemerkbare Binden laufen über die Flügel. Im Herbst sind die Farben matter und die Kehlfedern weißlich. Sehr alte Weibchen ähneln den Männchen. Die Jungen sind auf der Oberseite schmutzig aschgrau, auf der Unterseite gelbgrau; die Kehle ist grauweiß, mit schwarzgrauen Punkten eingefaßt. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß hornfarben. Die Länge beträgt zweihundertundzehn, die Breite zweihundertfünfundfünfzig, die Fittichlänge fünfundachtzig, die Schwanzlänge einhundertundfünf Millimeter. Das Verbreitungsgebiet der Gebirgsstelze umfaßt ganz Europa von Südschweden an, den größten Teil Asiens und einige Gebirge Nord-, Ost- und Westafrikas, insbesondere den Atlas, das Hochland Abessiniens und die Hochländer der Westküste. Im nördlichen Europa gehört sie zu den Seltenheiten; von Mitteldeutschland nach Süden hin findet sie sich fast überall im Gebirge, bei uns zulande schon an jedem klaren Bach der Vorberge, einzeln selbst an solchen der Ebene, im Süden erst im höheren Gebirge.

Gebirgsstelze ( Moticilla sulphurca)

Man kann kaum einen netteren Vogel sehen als die zierliche, anmutige Gebirgsstelze. Sie geht gleichsam geschürzt längs dem Wasser dahin oder an seichten Stellen in dasselbe hinein, hütet sich sorgfältig, irgendeinen Teil ihres Leibes zu beschmutzen, und wiegt sich beim Gehen wie eine Tänzerin. »Sie läuft«, sagt mein Vater, »mit der größten Schnelligkeit nicht nur an den Ufern, sondern auch in seichten Wässern, wenn es ihr nicht bis an die Fersen geht, in Schleusen, auf den Dächern und auf nassen Wiesen herum, wobei sie den Körper und Schwanz wagerecht, letzteren oft auch etwas aufrecht hält, um ihn sorgfältig vor Nässe zu bewahren. Sitzt sie aber auf einem Baume, Wasserbette, Steine oder sonst auf einem erhöhten Gegenstande, so richtet sie ihren Leib hoch auf und läßt ihren Schwanz schief herabhängen. Ihr Flug ist ziemlich schnell und leicht, absatzweise bogig, er geht oft lange Strecken in einem fort. Ich erinnere mich, daß sie Viertel- oder halbe Wegstunden weit in einem Zuge an einem Bache hinflog, ohne sich niederzulassen. Sie tut dies besonders im Winter, weil sie in der rauhen Jahreszeit ihre Nahrung in einem größeren Gebiete zusammensuchen muß. In der warmen Jahreszeit fliegt sie, wenn sie aufgescheucht wird, selten weit. Sie ist sehr zutraulich, nistet bei den Häusern, oft in ihren Mauern, und läßt einen Menschen, der sich nicht um sie bekümmert, nahe an sich vorübergehen, ohne zu entfliehen. Bemerkt sie aber, daß man ihr nachstellt, wird sie so scheu, daß sie sich durchaus nicht schußgerecht ankommen läßt, wenn sie nicht hinterschlichen wird. Ihr Lockton, den sie hauptsächlich im Fluge, seltener aber im Sitzen hören läßt, hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem der Bachstelze, so daß man beide Arten genau kennen muß, wenn man sie genügend unterscheiden will. Er klingt fast wie ›Ziwi‹, es ist aber unmöglich, ihn mit Buchstaben genau zu bezeichnen.«

Auch die Gebirgsstelze brütet zeitig im Frühjahr, das erste Mal schon im April, das zweite Mal spätestens im Juli. Bei der Paarung setzt sich das Männchen auf einen Zweig oder einen Dachfirst, hoch oder tief, auf ein Wehr oder einen Stein usw. und gibt einen trillerartigen Ton von sich, der fast wie »Törrli« klingt und besonders in den ersten Morgenstunden gehört wird. Fliegt es auf, dann flattert es mit den Flügeln, setzt sich aber bald wieder nieder. Es hat gewisse Plätze, gewisse Bäume, Häuser und Wehre, auf denen es im März und im Anfang des April alle Morgen sitzt und seine einfachen Töne hören läßt. Im Frühjahr vernimmt man auch, jedoch selten, einen recht angenehmen Gesang, der mit dem der Bachstelze einige Ähnlichkeit hat, aber hübscher ist. Das Nest steht in Felsen-, Mauer- und Erdlöchern, unter überhängenden Ufern, in Mühlbetten, im Gewurzel usw., regelmäßig nahe am Wasser, richtet sich hinsichtlich seiner Größe nach dem Standorte und ist dementsprechend bald größer, bald kleiner, aber auch bald dichter, bald lockerer, bald mehr, bald weniger gut gebaut. Die äußere Lage besteht aus Würzelchen, Borsten, Pferdehaaren und Wolle. Die vier bis sechs Eier sind achtzehn Millimeter lang und dreizehn Millimeter dick, auf grauschmutzigem oder bläulichweißem Grunde mit gelben oder aschgrauen Flecken und Strichelchen gezeichnet, gewässert und geadert. Das Weibchen brütet allein; doch kommt es ausnahmsweise vor, daß das Männchen es ablöst. Der Bruteifer der Mutter ist so groß, daß es sich mit der Hand ergreifen läßt. Die Jungen werden von beiden Eltern reichlich mit Nahrung versehen, sehr geliebt und nach dem Ausfliegen noch eine Zeitlang geführt und geleitet.

Gefangene Gebirgsstelzen übertreffen alle Verwandten an Anmut und Lieblichkeit, zieren jedes größere Bauer im höchsten Grade und dauern bei einigermaßen entsprechender Pflege recht gut aus.

Vom Nordosten Europas her hat sich eine der schönsten, wenn nicht die schönste aller Stelzen, die Sporenstelze ( Motacilla citreola) wiederholt nach Westeuropa und so auch nach Deutschland verflogen. Sie ist merklich kleiner, namentlich kürzer, als die Gebirgsstelze; ihre Länge beträgt achtzehn, die Fittichlänge neun, die Schwanzlänge acht Zentimeter. Kopf und ganze Unterseite, ausschließlich der weißen Unterschwanzdecken, sind lebhaft zitrongelb, Nacken und Vorderrücken schwarz, allmählich in das Schiefergraue der übrigen Oberseite übergehend.

Die Sporenstelze ist ein Kind der Tundra, lebt in Europa aber nur in dem nordöstlichsten Winkel, im unteren Petschoragebiet. Von hier aus erstreckt sich ihr Verbreitungsgebiet durch ganz Nordasien, soweit die Tundra reicht; den Winter scheint sie in dem südlichen Steppengebiete Asiens zu verbringen; doch fehlen hierüber Beobachtungen. Auf ihrem Brutgebiet erscheint sie mit den Schafstelzen in der zweiten Hälfte des April und verweilt bis zu Ende des August im Lande. In Ostasien soll sie in großen Scharen wandern; in Westsibirien begegneten wir nur kleinen Flügen, die auf der Reise begriffen waren, später aber in der Tundra der Samojedenhalbinsel vielen brütenden Paaren. Diese bewohnen ganz bestimmte Örtlichkeiten der Tundra: auf moorig-schlammigem Grunde wachsende, bis zur Undurchdringlichkeit verfilzte Wollweidendickichte, zwischen denen Wassergräben verlaufen oder Wasserbecken und ebenso von üppig aufschießenden Gräsern übergrünte Stellen sich befinden. Hier wird man den schönen Vogel nie vermissen, während man sonst tagelang die Tundra durchwandern kann, ohne einem einzigen Paare zu begegnen. Wie in Gestalt und Färbung, ist die Sporenstelze auch im Sein und Wesen ein Mittelglied zwischen Gebirgs- und Schafstelze, steht der letzteren aber näher als der ersteren.

Die mehrfach erwähnte Schafstelze, Kuh-, Rinder-, Wiesen- und Triftstelze ( Motacilla flava), hat einen kurzen Schwanz und einen sporenartigen Nagel an der Hinterzehe. Ihre Länge beträgt durchschnittlich siebzehn, die Breite fünfundzwanzig, die Fittichlänge acht, die Schwanzlänge sieben Millimeter. Oberkopf, Zügel, Ohrgegend, Nacken und Hinterhals, einen über den Augen fortlaufenden, bis auf die Schläfen reichenden schmalen weißen Strich ausgenommen, sind aschgrau, die übrigen Oberteile olivengrün, die oberen Schwanzdecken dunkler, die Kopf- und Halsseiten sowie die übrigen Unterteile, mit Ausnahme des weißlichen Kinnes, schwefelgelb, die Schwingen braunschwarz, die Schwanzfedern schwarz, die beiden äußersten weiß. Der Augenring ist braunschwarz, der Schnabel wie die Füße schwarz. Die Schafstelze tritt in verschiedenen ständigen Formen auf, die von einzelnen Naturforschern als Arten, von andern nur als Spielarten betrachtet werden. Sehen wir von solcher Trennung ab, so haben wir Europa, Mittelasien und Nordwestamerika als Brutgebiet, Südasien, Mittel- und Südafrika als Winterherberge anzunehmen.

Im ganzen Norden sind die Schafstelzen Sommervögel, die viel später als die Bachstelzen, frühestens im Anfange, meist erst gegen Ende des April und selbst in den ersten Tagen des Mai einwandern und im August, spätestens im September, ihre Winterreise antreten. Während des Zuges gewahrt man sie auch in Gegenden, in denen sie nicht brüten, da jede größere Viehherde sie anzieht und oft während des ganzen Tages festhält. Ihre Brutplätze sind, abgesehen von der Tundra, dem Wohngebiete von Hunderttausenden dieser Sumpffreunde, feuchte Gegenden oder zeitweilig überschwemmte Niederungen. »Da, wo Schafstelzen brüten«, sagt Naumann, »findet man während des Sommers keinen Raps- oder Rübsenacker, kein Erbsen-, Bohnen- oder Wickenstück von einiger Bedeutung, kein Kleefeld, keine frei gelegene, fette Wiese und keine baumleere, grasreiche Sumpfstrecke, wo nicht wenigstens einige dieser Vögel hausen. Einzelne Brüche bewohnen sie in unglaublicher Menge. In den Marschländern, wo sie, außer dem üppigsten Getreide und den fetten Feldfrüchten, Wasser, Sümpfe, Rohr und Wiesen zusammen finden, wo dazwischen auch Vieh weidet, haben sie alles, was sie wünschen mögen, und sind daher dort äußerst gemein.«

Sie sind nicht so anmutig wie die Gebirgsstelzen, aber unzweifelhaft anmutiger als die Bachstelzen. Ihre Bewegungen ähneln denen der Bachstelze mehr als denen der Gebirgsstelze. Sie sind gewandt im Laufen, besonders geschickt aber im Fliegen. Wenn sie kurze Räume überfliegen wollen, erscheint ihr Flug fast hüpfend, wogegen sie auf der Wanderung außerordentlich schnell dahinstreichen. Nicht selten erhalten sie sich flatternd oder rüttelnd längere Zeit in der Luft über einer und derselben Stelle, und häufig stürzen sie sich aus bedeutenden Höhen mit angezogenen Flügeln fast senkrecht zum Boden herab. Ihre Lockstimme ist ein pfeifender Laut, der wie »Bsiüb« oder wie »Bilib«, sonst aber auch leise wie »Sib sib« klingt; der Warnungston ist ein scharfes »Sri«, der Paarungslaut ein gezogenes »Zirr«. Der Gesang ähnelt dem der Bachstelze, ist aber noch ärmer.

So gesellig im allgemeinen, so zanksüchtig zeigen sie sich an ihren Brutplätzen. Hier beginnen sie Streit mit fast allen kleineren Vögeln, die sie dort gewahr werden. Das Nest steht auf dem Boden, zwischen Gras, Getreide oder Sumpfpflanzen, meist in einer kleinen Vertiefung, zuweilen auch unter Gewurzel. Feine Wurzeln, Halme, Blätter, trockene Grasblätter und grünes Erdmoos bilden ein lockeres, kunstloses Gewebe, Hälmchen, Distelflocken, Wolle, einzelne Pferdehaare und Federn die innere Ausfütterung. Die vier bis sechs zartschaligen Eier sind durchschnittlich achtzehn Millimeter lang, dreizehn Millimeter dick und aus schmutzigweißem oder gelblichem, rötlichem und graulichem Grunde mit gelblichen, grauen oder braungrauen, auch rostfarbenen und violettfarbigen Punkten, Strichelchen und wolkigen Flecken gezeichnet. Das Männchen wirbt brünstig um die Gunst seiner Gattin, indem es sich aufbläht und mit gesträubtem Gefieder und sehr ausgebreitetem, herabgebogenem Schwanze zitternd vor ihr herumflattert. Jedes Pärchen nistet nur einmal im Jahre, und zwar zu Ende Mai oder im Anfang des Juni. Das Weibchen brütet allein und zeitigt die Jungen in dreizehn Tagen. Beide Eltern sind so besorgt um ihre Brut, daß sie dieselbe dem Kundigen durch ihr ängstliches Geschrei und ihre außergewöhnliche Kühnheit verraten. Die Jungen verbergen sich anfangs geschickt im Grase, werden aber bald ebenso flüchtig wie die Alten. Nunmehr treiben sie sich bis zur Abreise gemeinschaftlich umher; dann tritt eines schönen Herbsttages alt und jung die Winterreise an.

Jetzt sieht oder hört man die Schafstelzen allerorten, durch Viehherden angezogen, auch im Gebirge. Die Reise scheint sehr rasch zurückgelegt zu werden. Nach meinen Beobachtungen erscheinen die Schafstelzen auch in Afrika zu derselben Zeit, die wir in Deutschland als die ihres Zuges kennengelernt haben, und ich fand sie hier noch häufig im Anfange des Maimonats, fast an denselben Tagen, an denen ich ihnen später in Norwegen begegnete. Viele überwintern schon in Ägypten; die große Mehrzahl aber fliegt bis in das Innere Afrikas. Hier sieht man während der Wintermonate jede Rinder-, Schaf- oder Ziegenherde, ja jedes Kamel, jedes Pferd, jedes Maultier oder jeden Esel von den niedlichen Vögeln umgeben, und auf den Weideplätzen wimmelt es zuweilen von ihnen. Sie wandern mit den werdenden Rindern in die Steppe hinaus und zu den Tränkplätzen zurück, fliegen neben ihren vierfüßigen Freunden dahin, wo sie nicht laufen können, und laufen mit den Rindern um die Wette, wo der Boden dies gestattet. Rasch setzt sich auch wohl eins der Männchen auf einem benachbarten Busche nieder und singt dabei sein einfaches Liedchen; hierauf eilt es wieder dem übrigen Zuge nach, der, einem Bienenschwarme vergleichbar, die Herde umschwebt.

*

Die Pieper ( Anthinae), die die zweite Unterfamilie bilden, sind als Übergangsglied von den Sängern zu den Lerchen anzusehen und wurden früher geradezu den letzteren zugezählt. Ihre Kennzeichen sind schlanker Leib, dünner, gerader, an der Wurzel schmaler, pfriemenförmiger Schnabel, mit eingezogenem Rande und einem seichten Einschnitte vor der sehr wenig abwärts gesenkten Spitze des Oberschnabels, schlankläufige Füße mit schwachen Zehen, aber großen Nägeln, deren eine, die hinterste, wie bei den Lerchen sporenartig verlängert, mittelmäßig lange Flügel, mittellanger Schwanz, glatt anliegendes, erd- oder grasfarbiges, nach Geschlecht und Alter kaum, nach der Jahreszeit einigermaßen verschiedenes Gefieder. Die Unterfamilie ist über die ganze Erde verbreitet. Alle Pieper bringen den größten Teil ihres Lebens auf dem Boden zu und lassen sich nur zeitweilig auf Bäumen nieder. Sie sind bewegliche, muntere, hurtige Vögel, die schrittweise rasch umherlaufen und dabei sanft mit dem Schwanze wippen, wenn es gilt, größere Strecken zu durchmessen, gut, schnell, leicht und bogig, wenn sie die Lust zum Singen in die Höhe treibt, flatternd und schwebend fliegen, eine piepende Lockstimme und einen einfachen, aber angenehmen Gesang vernehmen lassen, Kerbtiere, namentlich Käfer, Motten, Fliegen, Hafte, Schnaken, Blattläuse, auch Spinnen, Würmer und kleine Wassertierchen, sogar feine Sämereien fressen, sie immer vom Boden ablesen und nur ausnahmsweise einer vorüberfliegenden Beute im Fluge nachjagen. Die Nester werden auf dem Boden angelegt, der Hauptsache nach aus dürren Grashalmen und Graswurzeln, die mit andern Pflanzenstoffen locker verbunden und innen mit Wolle und Haaren ausgefüttert werden. Die Eier zeigen auf düsterfarbigem Grunde eine sanfte, verfließende Zeichnung, die aus Punkten, Flecken und Strichelchen zusammengesetzt ist. Das Weibchen scheint allein zu brüten; beide Geschlechter aber lieben ihre Brut im hohen Grade. Die meisten nisten mehr als einmal im Jahre.

Wohl die bekannteste Art der Familie ist der Wiesenpieper ( Anthus pratensis). Die Federn der Oberseite sind olivenbraun, schwach olivengrün überflogen, durch dunkelbraune verwaschene Schaftflecke gezeichnet, die des Bürzels lebhafter und mehr einfarbig, ein Streifen über den Augen, Backen und Unterteile zart rostgelblich, seitlich etwas dunkler und hier, wie auf Kropf und Brust, mit breiten, braunschwarzen Schaftstrichen geziert, ein Strich unter dem Auge und ein bis auf die Halsseiten reichender Bartstreifen schwarz, die Schwingen und Schwanzfedern dunkel olivenbraun. Der Augenring ist tiefbraun, der Oberschenkel hornbraun, der untere hellbraun, der Fuß bräunlich. Die Länge beträgt fünfzehn, die Breite vierundzwanzig, die Fittichlänge sieben, die Schwanzlänge sechs Zentimeter.

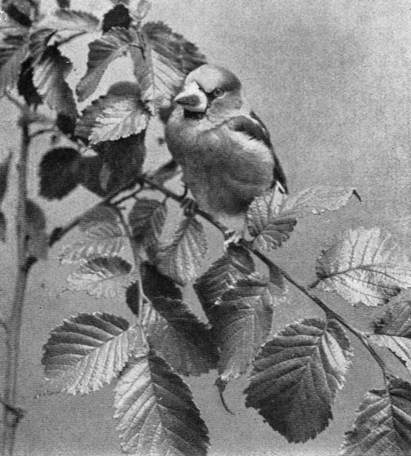

Wiesenpieper ( Anthus pratensis)

Man hat den Wiesenpieper in der ganzen Nordhälfte Europas sowie im größten Teile Nordasiens als Brutvogel gefunden und während des Winters in Südeuropa, Südwestasien und Nordafrika beobachtet. Bei uns erscheint er mit der Schneeschmelze, gewöhnlich schon zu Anfang des März, spätestens um die Mitte des April, und verweilt bis zum November, selbst bis zum Dezember. Er wandert in großen Scharen, nicht selten mit den Feldlerchen, und reist ebensowohl bei Tage wie in der Nacht. Als halber Sumpfvogel bewohnt er in der Heimat wie in der Winterherberge wasserreiche Gegenden, am liebsten feuchte, sumpfige Örtlichkeiten; nur unterwegs sieht man ihn dann und wann auch auf trockenerem Gelände. Die Tundra erscheint in seinen Augen als Paradies.

Er ist äußerst lebhaft und während des ganzen Tages in Bewegung, läuft, soviel als möglich zwischen Gras und Ried versteckt, ungemein hurtig umher, erhebt sich gewandten Fluges in die Luft, stößt seinen Lockton aus und streicht nun rasch geradeaus, einem ähnlichen Orte zu, läßt sich aber selten auf Baumzweigen nieder und hält sich hier nie lange auf. Der Flug geschieht in kurzen Absätzen und erscheint dadurch zuckend oder hüpfend, auch anstrengend, obgleich dies nicht der Fall ist. Der Lockton, ein heiseres, feines »Ißt«, wird oft rasch nacheinander ausgestoßen und klingt dann schwirrend; der Ausdruck der Zärtlichkeit lautet sanft wie »Dwitt« oder »Zeritt«. Der Gesang besteht aus verschiedenen zusammenhängenden Strophen: »Wittge wittge, wittge witt, zick zick, jück jück« und »Türrr«, miteinander verbunden, aber etwas verschieden betont, sind die Grundlaute. Das Männchen singt, wie alle Pieper, fast nur im Fluge, indem es vom Boden oder von der Spitze eines niedern Strauches in schiefer Richtung flatternd sich aufschwingt, ziemlich hoch in die Luft steigt, hier einige Augenblicke schwebend oder rüttelnd verweilt und nun mit hochgehaltenen Flügeln singend herabschwebt oder mit angezogenen Fittichen schnell herabfällt. Man vernimmt das Lied vom Morgen bis zum Abend und von Mitte April bis gegen Juli hin fast ununterbrochen.

Gegen seinesgleichen zeigt sich der Wiesenpieper höchst gesellig und friedfertig; mit andern neben ihm wohnenden Vögeln, Schafstelzen, Schilf- und Seggenrohrsängern, Rohrammern und dergleichen neckt er sich gern herum. In der Brutzeit behauptet jedes Pärchen seinen Stand, und es kommt auch wohl zwischen zwei benachbarten Männchen zu Kampf und Streit; im ganzen aber liebt unser Vogel selbst um diese Zeit geselliges Zusammenleben. Das Nest steht zwischen Seggenschilf, Binsen oder Gras auf dem Boden, meist in einer kleinen Vertiefung, immer so versteckt, daß es schwer zu finden ist. Eine Menge dürrer Stengel, Würzelchen und Halme, zwischen die zuweilen etwas grünes Erdmoos eingewebt wird, bilden die Außenwandungen; die tiefe, zierlich gebildete Mulde ist mit seinen Halmen und Pferdehaaren ausgelegt. Fünf bis sechs achtzehn Millimeter lange, vierzehn Millimeter dicke Eier, die auf graulichweißem oder schmutzigrötlichem Grunde überall dicht mit graubraunen oder gelbbraunen Punkten, Schmitzen oder Kritzeln bezeichnet sind, bilden das Gelege und werden in dreizehn Tagen gezeitigt. Die Jungen verlassen das Nest, noch ehe sie ordentlich fliegen können, verstehen es aber so meisterhaft, zwischen den niedern Pflanzen sich zu verstecken, daß sie doch vor den meisten Feinden gesichert sind. Bei Annäherung eines solchen gebärden sich die Alten sehr ängstlich und setzen sich rücksichtslos jeder Gefahr aus. Wenn alles gut geht, ist die erste Brut Anfang Mai, die zweite Ende Juli flügge; doch findet man auch bis in den August hinein Junge, die eben das Nest verlassen haben.

In einem großen Käfig hält sich der Wiesenpieper recht gut, wird sehr zahm und singt ziemlich eifrig. Im Zimmer darf man ihn nicht umherlaufen lassen, weil sich bald Haare, Fäden oder Schmutz an seine Füße hängen und diesen gefährliche Krankheiten zuziehen.

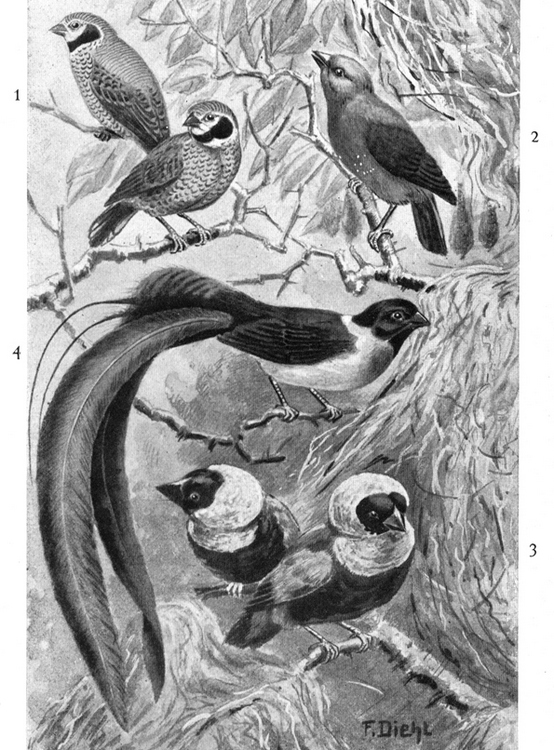

Der Baumpieper, Holz-, Garten-, Busch-, Weiden- oder Waldpieper ( Anthus arboreus), ähnelt dem Wiesenpieper sehr, ist jedoch etwas größer, sein Schnabel stärker, der Lauf kräftiger und der Nagel der Innenzehe kürzer und gekrümmter. Waldungen Europas und Sibiriens beherbergen den Baumpieper im Sommer, die Steppenwälder Afrikas und die des unteren Himalaja im Winter; baumarme Landstriche besucht er nur während seines Zuges. Blößen im Walde, lichte Gehaue, frische Schläge und andere wenig bewachsene Stellen des Waldes, auch solche, die alljährlich überschwemmt werden, bilden sein Brutgebiet. In Mitteldeutschland ist er häufig, und sein Bestand nimmt von Jahr zu Jahr, hier und da zum Nachteile der Heidelerche, erheblich zu. In seinem Wesen erinnert er vielfach an seinen Verwandten, hält sich jedoch nicht so viel am Boden auf wie dieser, flüchtet bei Gefahr vielmehr stets den Bäumen zu und läuft auch, was jener niemals tut, auf den Ästen schrittweise dahin. Minder gesellig als der Wiesenpieper, lebt er meist einsam und bloß im Herbste familienweise, zeigt wenig Anhänglichkeit gegen die Gesellschaft und wird im Frühjahr geradezu ungesellig. Der Lockton ist ein schwer wiederzugebender Laut, der ungefähr wie »Srit« klingt, der Ausdruck der Zärtlichkeit ein leises »Sib sib sib«, der Gesang besser als jeder andere Piepergesang, kräftig und lieblich, dem Schlage eines Kanarienvogels nicht unähnlich, ausgezeichnet durch Fülle und Klarheit des Tones, Abwechselung und Mannigfaltigkeit der Weise. Trillerartige, laut pfeifende, schnell aufeinanderfolgende Strophen, die sich zu einem lieblichen Ganzen gestalten und gewöhnlich mit einem sanft ersterbenden »Zia zia zia« schließen, setzen ihn zusammen. Das Männchen singt sehr fleißig, setzt sich dazu zunächst auf einen hervorragenden Zweig oder auf die Spitze eines Baumes, steigt sodann in schiefer Richtung flatternd in die Luft empor und schwebt, noch ehe das Lied zu Ende gekommen, sanft wieder auf dieselbe Stelle oder auf den nächsten Baumwipfel nieder und gibt hier die letzten Töne zu hören.

Baumpieper ( Anthus arborcus)

Das Nest, das, immer sorgfältig verborgen, auf dem Boden, in einer kleinen Grube unter Gebüsch oder tief im Grase und Heidekraut steht, ist schlecht gebaut und nur im Innern einigermaßen sorgfältig ausgelegt. Die vier bis fünf zwanzig Millimeter langen, fünfzehn Millimeter dicken, in Gestalt, Färbung und Zeichnung vielfach abändernden Eier sind auf rötlichem, graulichem oder bläulichweißem Grunde mit dunkleren Punkten, Strichen, Kritzeln gezeichnet, geadert, gemarmelt und gefleckt. Das Weibchen sitzt sehr fest auf den Eiern; die Jungen werden von beiden Eltern zärtlich geliebt und verlassen das Nest ebenfalls, noch ehe sie flugfähig sind.

Gefangene Baumpieper halten sich leicht, werden überaus zahm und erfreuen durch die Zierlichkeit ihrer Bewegungen nicht minder als durch ihren trefflichen Gesang, den sie, auch wenn sie jung dem Neste entnommen wurden, genau ebenso vortragen wie in der Freiheit.

Der Wasserpieper, auch Wasser-, Sumpf- oder Moorlerche genannt ( Anthus aquaticus), ist auf der Oberseite dunkel olivengrau, mit vertuschten, schwarzgrauen Längsflecken gezeichnet, auf der Unterseite schmutzig- oder grauweiß, fleischrötlich verwaschen, an den Brustseiten dunkel olivenbraun gefleckt; hinter dem Auge verläuft ein hellgrauer Streifen; über die Flügel ziehen sich zwei lichtgraue Binden; die beiden äußersten Federn des braunschwarzen Schwanzes sind außen, am Ende auch innen weiß, welche Färbung sich bei dem folgenden Paare auf einen Spitzenschaftfleck verringert. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel hornschwarz, an der Spitze des Unterschnabels gelblich, der Fuß dunkelbraun. Die Länge beträgt achtzehn, die Breite dreißig, die Fittichlänge neun, die Schwanzlänge sieben Zentimeter.

Das Verbreitungsgebiet des Wasserpiepers erstreckt sich über Mittel- und Südeuropa, West- und Ostasien bis China; die Winterreise führt ihn nach Kleinasien, Palästina und Nordafrika.

In Skandinavien, Dänemark und Großbritannien vertritt ihn der durch etwas dunklere, grünlich olivenbraun überhauchte Oberseite, minder lebhaft fleischrötliche Unterseite und bräunlich getrübten Endfleck der äußeren Schwanzfeder unterschiedene Felspieper, Strand- oder Uferpieper ( Anthus obscurus); in Nordamerika ersetzt ihn der auch auf Helgoland vorgekommene Braunpieper ( Anthus ludovicianus), der an der dunkel olivenbraunen Ober- und stark gefleckten Unterseite sowie den fast bis an die Wurzel weißen Schwanzfedern kenntlich ist.

Während andere Pieperarten die Ebene entschieden bevorzugen und Berggegenden nur hier und da bewohnen, gehört der Wasserpieper ausschließlich dem Gebirge an. Er bevölkert in namhafter Anzahl den Gürtel des Knieholzes der Alpen, Karpathen, des Schwarzwaldes, Harzes und des Riesengebirges und kommt bloß während seines Zuges in die Ebenen herab. In der Schweiz gehört er zu den gemeinsten Alpenvögeln; das Riesengebirge bewohnt er zu Tausenden. Hier erscheint er bereits mit der Schneeschmelze, zunächst in der Nähe der Bauden, und rückt allmählich weiter nach oben, so daß er in der letzten Hälfte des April auf seinen Brutplätzen anlangt. Ganz ähnlich ist es in der Schweiz.

»Der Wasserpieper«, sagt Gloger, dessen Lebensschilderung des Vogels ich nach eingehenden eigenen Beobachtungen als die vorzüglichste erklären muß, »findet sich weit oben auf den rauhen Hochgebirgen, wo schon die Baumwälder aufhören und fast nur noch Knieholz wächst, oft auch noch höher; ja, er steigt in der Schweiz sogar noch weit darüber hinaus, auf ganz unbewachsene Felsen und wasserreiche Alpen, wo kalte Bäche unter den Gletschern und aus den schmelzenden Schneemassen hervorrinnen.« Hier nimmt er seine aus allerlei Kerbtieren, Gewürm und seinen Algen bestehende Nahrung vom Boden auf.

»Er sitzt außer der Fortpflanzungszeit selten, während derselben sehr gern auf verkrüppelten Fichtenbäumchen und Kiefergesträuchen, weniger gern auf Felsstücken und Klippen. Jeder schon sitzende räumt einem andern, den er soeben erst herankommen sieht, stets unweigerlich seinen Platz ein. Bis zum Eintritt der strengen Jahreszeit sieht man die Wasserpieper vereinzelt; sie bleiben auch stets ungemein scheu. Bei ihrer Brut dagegen setzen sie ihre sonstige Schüchternheit völlig beiseite; sie fliegen und springen höchst besorgt um ihren Feind herum, schreien nach Kräften heftig ›Spieb spieb‹, in höchster Angst ›Gehlick glick‹, schlagen zugleich den Schwanz hoch auf und nieder und sträuben traurig ihr Gefieder. Sonst rufen sie ›Zgipp zgipp‹. Ihr Gesang, der bis zu Ende des Juli vernommen wird, ist recht angenehm, obschon er dem des Baumpiepers nachsteht. Eine seiner Strophen ähnelt dem Schwirren einiger Heimchenarten. Das Lied wird mit stets zunehmend beschleunigtem und zuletzt in äußerst schnellem Gange vorgetragen, während eines rasch aufsteigenden Fluges begonnen, unter behaglichem Schwimmen und schnellem, schiefem Niedersinken mit ruhig ausgebreiteten Flügeln eine Zeitlang fortgesetzt, aber erst im Sitzen auf einer Strauchspitze, einem Steinblock, Felsen oder auf dem Boden geendigt. Sehr selten, nur wenn trübe Wolken den ganzen Gesichtskreis in trüben Nebel verhüllen, singt der Wasserpieper im Sitzen. Während der ersten Nachmittagsstunden gibt keiner einen Laut von sich.

Sein Nest legt er viel freier und weniger verborgen an als andere Pieper. Es steht in weiten Felsenspalten, zwischen Steinen, unter hohen Rasenrändern, den großen alten Wurzeln und Ästen der Knieholzsträucher und in anderm alten Gestrüppe, so daß es oberhalb eine natürliche Decke gegen Schnee und Regen hat. Die vier bis sieben dreiundzwanzig Millimeter langen, sechzehn Millimeter dicken Eier haben auf bläulicher oder schmutzigweißer Grundfarbe in Dunkelbraun, Graubraun, Schwarzbraun und Graulich, meist sehr dicht, die Zeichnung der Piepereier, sehen zum Teil auch manchen Haussperlingseiern täuschend ähnlich.« Im Mittelgebirge legt das Paar bei guter Witterung zweimal, und zwar Anfang Mai und Ende Juni, im Hochgebirge nur einmal, und zwar Mitte Mai.

Unser Brachpieper, die Brach- oder Feldstelze ( Anthus campestris), ist oberseits lichtgelblichgrau, durch wenig deutliche, dunkle, spärlich stehende Flecke, unterseits trüb gelblichweiß, am Kropfe durch einige dunkle Schaftstriche gezeichnet; über das Auge zieht sich ein lichtgelblicher Streifen; die Flügel sind zweimal gelblichweiß gebändert. Bei den Jungen ist die Oberseite dunkler, jede Feder gelblich gerandet und die Unterseite am Kropfe stark gefleckt. Die Länge beträgt einhundertundachtzig, die Breite zweihundertundachtzig, die Fittichlänge dreiundachtzig, die Schwanzlänge sechsundsechzig Millimeter.

Das Verbreitungsgebiet des Brachpiepers umfaßt, mit Ausnahme der nördlichsten Tundra und Großbritanniens, ganz Europa, Mittel- und Südasien und Nordafrika, einschließlich der Kanaren. Er zieht unfruchtbare, dürre, steinige, wüstenhafte Gegenden allen andern vor und findet sich deshalb im Süden Europas viel häufiger als im Norden. In Deutschland ist er hier und da nicht selten, in andern Gauen eine sehr vereinzelte Erscheinung; in fruchtbaren Strichen fehlt er gänzlich. Er geht nur bis Südschweden hinauf, dafür aber um so weiter nach Süden hinab. Er erscheint aus seiner Winterherberge zurückkehrend in Deutschland um die Mitte des April und rüstet sich bereits im August wieder zum Wegzuge. Etwa im Mai treffen die Nachzügler ein, und im September sind die letzten verschwunden. Vor dem Wegzug schart er sich in Gesellschaften und Flüge, die bei schönem Wetter bei Tage, bei windigem des Nachts ziehen.

In seinen Bewegungen erinnert der Brachpieper ebensosehr an die Lerchen wie an die Bachstelzen. Er läuft in fast wagerechter Haltung, oft mit dem Schwanze wippend, möglichst gedeckt über den Boden dahin, erscheint von Zeit zu Zeit auf einem erhöhten Gegenstande, rastet einige Augenblicke, hält in etwas aufgerichteter Haltung Umschau und setzt sodann seinen Lauf fort, fliegt, die Schwingen abwechselnd rasch bewegend und wieder zusammenfaltend, in stark gebogener Schlangenlinie dahin, schwebt vor dem Niedersetzen gewöhnlich, stürzt sich aber auch mit angezogenen Schwingen fast senkrecht aus hoher Luft herab. Bei uns zulande ist er regelmäßig auffallend, im Süden hier und da im Gegenteil wenig scheu, unter allen Umständen aber vorsichtig. An Stimmbegabung steht er den andern Piepern nach. »Dillem« oder »Dlemm« ist der Lockton, »Kritlin, zirlui« und »Ziür« der Ausdruck der Zärtlichkeit, zugleich aber auch der wesentliche Bestandteil des außerordentlich einfachen, im Klange entfernt an die häufigsten Töne der Feldlerche erinnernden Gesanges. Die Nahrung besteht in allerlei Kleingetier, auch wohl in feinen Sämereien.

Während der Brutzeit behauptet und bewacht jedes Paar eifersüchtig ein ziemlich großes Gebiet. Das Männchen zeigt sich jetzt sehr gern frei, setzt sich auf einen hohen Stein, Felsenabsatz, auf Mauern, Sandhügel usw. oder auf einen Busch, selbst auf die unteren Äste der Bäume, steigt in schräger Richtung in die Luft empor, beginnt in einer Höhe von dreißig bis fünfzig Metern zu zittern und zu schwanken, fliegt unregelmäßig hin und her und stößt dabei sehr häufig wiederholt sein »Zirlui zirlui« aus. Das Nest, ein großer Bau, der äußerlich aus Moos, Queggenwurzeln und dürrem Laub besteht und innen mit Grashalmen und Würzelchen, auch wohl mit einzelnen Haaren ausgelegt wird, steht auf Schlägen, zwischen Gras und Heidekraut, auf Wiesen, in Erdvertiefungen usw. und ist wie alle Piepernester außerordentlich schwer zu finden. Die Erbauer vermeiden es sorgfältig, es irgendwie zu verraten, treiben sich z. B., sobald sie sich beobachtet sehen, nie in seiner Nähe umher. Das Gelege enthält vier bis sechs zweiundzwanzig Millimeter lange, fünfzehn Millimeter dicke Eier, die auf trübweißem Grunde über und über, am stumpfen Ende gewöhnlich dichter, mit matt rötlichbraunen Punkten, Strichelchen und kleinen Flecken bedeckt sind. Das Weibchen brütet allein, und das Männchen unterhält es inzwischen durch Flugkünste mancherlei Art und fleißiges Singen. Naht man sich langsam dem Neste, so läuft das brütende Weibchen ein ziemliches Stück weg, ehe es sich erhebt, läßt sich jedoch zuweilen auch überraschen und fliegt erst dann ab, wenn man schon unmittelbar vor dem Neste steht. Beide Eltern gebärden sich sehr ängstlich, wenn sie für ihre Brut Gefahr fürchten. Nur wenn die Eier geraubt werden, brütet das Paar zweimal im Jahre. Wenn alles gut geht, findet man Ende Mai die Eier und im Juli die flüggen Jungen.

Um in Südwestafrika Herberge zu nehmen, durchwandert den Nordrand unseres Vaterlandes ein dem Brachpieper verwandter Vogel, der Sporenpieper ( Anthus richardi). Er ist der größte aller in Deutschland vorkommenden Pieper und an dem sehr langen, fast geraden Nagel der Hinterzehe leicht vom Brachpieper zu unterscheiden. Die Länge beträgt zwanzig, die Breite einunddreißig, die Fittichlänge zehn, die Schwanzlänge acht Zentimeter. Die Oberteile sind dunkelbraun. Die Heimat des Sporenpiepers ist das Steppengebiet Ostasiens, einschließlich Nordchinas. Von hier aus wandert der Vogel allwinterlich nach Süden und erscheint dann in Südchina und in ganz Indien, woselbst er massenhaft gefangen und unter dem Namen Ortolan auf dem Markte von Kalkutta verkauft wird. Derselbe Vogel wandert jedoch auch in westlicher Richtung und berührt hierbei vielleicht alle zu Deutschland gehörigen Nordseeinseln, Dänemark, Südschweden, Großbritannien, Holland, Westfrankreich, Spanien, Portugal und Nordwestafrika. Gätkes sorgfältige Beaufsichtigung der kleinen Insel Helgoland, einer vielbesuchten Herberge am Wege der Zugvögel, hat uns belehrt, daß die Reisen dieses Piepers viel regelmäßiger geschehen, als bisher angenommen wurde. Hinsichtlich der Lebensweise scheint sich der Sporenpieper wenig von seinen deutschen Verwandten zu unterscheiden.

*

Die Lerchen ( Alaudidae) sind kräftig gebaute Sperlingsvögel mit großem Kopfe, kurzem oder mittellangem Schnabel von verschiedener Stärke, ziemlich niedrigen Füßen und mittellangen Zehen, deren hinterste oft einen spornartigen Nagel trägt, langen und sehr breiten Flügeln, nicht besonders langem oder kurzem, meist gerade abgeschnittenem Schwanze und erdfarbenem Gefieder, das nach dem Geschlechte wenig, nach dem Alter sehr verschieden ist.

Obwohl in allen Erdteilen vertreten, gehören die Lerchen doch vorzugsweise der Alten Welt an. Freie Gegenden, das bebaute Feld ebensowohl wie das Unland, die Wüste wie die Steppe bilden ihre Wohnsitze. In den asiatischen Steppen sind sie es, die der oft einförmigen Gegend Sang und Klang verleihen. Ein Paar der einen Art wohnt dicht neben dem andern, und gemeinschaftlicher Gesang füllt im Frühling zu jeder Tageszeit das Ohr des Reisenden. Eine von ihnen sieht man stets am Himmel schweben, sei es auch nur, daß der vorüberfliegende Wagen oder der vorbeieilende Reiter sie aufgescheucht und zu kurzem Sangesfluge begeisterte. Alle im Norden wohnenden Lerchen sind Zug- oder wenigstens Wander-, die im Süden lebenden Stand- oder Strichvögel. Ihre Reisen sind nicht sehr ausgedehnt, und der Aufenthalt in der Fremde währt immer nur kurze Zeit. Sie gehören zu den ersten Vögeln, die der Frühling bringt, und verweilen bis zum Spätherbst bei uns.

Unter allen Sperlingsvögeln sind sie die besten Läufer; aber auch ihr Flug ist durch vielfachen Wechsel ausgezeichnet. Wenn sie Eile haben, fliegen sie in großen Bogenlinien rasch dahin; beim Singen hingegen erheben sie sich flatternd gerade empor oder drehen sich in großen Schraubenlinien zum Himmel auf, senken sich von dort aus erst langsam schwebend hernieder und stürzen zuletzt plötzlich mit ganz eingezogenen Flügeln wie ein lebloser Gegenstand zum Boden herab. Sie sind lebhaft, selten ruhig, vielmehr immer in Bewegung, in gewissem Sinne rastlos. Mit andern ihrer Art leben sie, solange die Liebe nicht ins Spiel kommt, höchst friedfertig, während der Paarungszeit hingegen in fortwährendem Streit. Um fremde Vögel bekümmern sie sich wenig, obwohl einzelne Arten den Schwärmen der Finken und Ammern sich beimischen; stärkere Tiere fürchten sie sehr, den Menschen nur dann nicht, wenn sie sich durch längere Schonung von ihrer Sicherheit vollständig überzeugt haben. Die meisten von ihnen sind gute, einige ganz ausgezeichnete Sänger. Das Lied, das sie vortragen, ist arm an Strophen, aber ungemein reich an Abwechselung; wenige Töne werden hundertfältig verschmolzen und so zu einem immer neuen Ganzen gestaltet. Alle Arten besitzen die Gabe, fremde Gesänge nachzuahmen: in der Steppe singen alle dort wohnenden Lerchen im wesentlichen ein und dasselbe Lied; denn jede lernt und empfängt von der andern.

Die Nahrung besteht aus Kerbtieren und Pflanzenstoffen. Während des Sommers nähren sie sich von Käfern, kleinen Schmetterlingen, Heuschrecken, Spinnen und deren Larven; im Herbste und Winter fressen sie Getreidekörner und Pflanzensämereien, im Frühling genießen sie Kerbtiere und junge Pflanzenstoffe, namentlich die Schößlinge des Getreides. Sie verschlucken die Körner unenthülst und verschlingen deshalb Sand und kleine Kiesel, die die Zerkleinerung der Nahrung befördern. Zum Trunke dient ihnen der Tau auf den Blättern; sie können das Wasser aber auf lange Zeit gänzlich entbehren, baden sich auch nicht in ihm, sondern nehmen Staubbäder.

Das liederlich, aber stets aus der Bodendecke gleichgefärbten Halmen und Grasblättern erbaute, daher trefflich verborgene Nest steht in einer von ihnen selbst ausgescharrten Vertiefung des Bodens; das Gelege enthält vier bis sechs, bei der zweiten Brut drei bis fünf gefleckte Eier.

Allerlei Raubtiere, Säugetiere, Vögel und Kriechtiere, nicht minder auch die Menschen, treten den Lerchen feindlich gegenüber; sie vermehren sich aber so stark, daß alle ihren Bestand treffenden Verluste sich ausgleichen, nehmen auch mit der gesteigerten Bodenwirtschaft stetig zu.

Die Feldlerche ( Alauda arvensis) kennzeichnet sich durch verhältnismäßig schlanken Leibesbau, schwach kegelförmigen, ziemlich kurzen Schnabel, mittellange, spitzige Flügel, einen mittellangen, ausgeschnittenen Schwanz und zarte Füße mit ziemlich kurzen Zehen. Die Länge beträgt achtzehn, die Breite zweiunddreißig, die Fittichlänge zehn, die Schwanzlänge sieben Zentimeter. Die Federn der Oberteile sind erdbraun, die Unterteile fahlweiß, die Schwingen und die Schwanzfedern braunschwarz. Ganz Europa und ganz Mittelasien, ersteres vom nördlichen Norwegen, und Nordrußland, letzteres von der südlichen Waldgrenze an bis zu den Randgebirgen, sind die Heimat der Feldlerche, die im Winter bis Nordafrika und Südindien wandert. In den Steppen Osteuropas und Nordasiens gesellt sich ihr die etwas größere Spiegellerche ( Alauda sibirica) zu.

Uns gilt die Feldlerche als Frühlingsbote; denn sie erscheint zur Zeit der Schneeschmelze, bisweilen schon Anfang Februar, hat zu Ende dieses Monats meist bereits ihre Wohnplätze eingenommen, verweilt auf ihnen während des ganzen Sommers und tritt erst im Spätherbste ihre Winterreise an, die sie bis Südeuropa, höchstens bis nach Nordafrika führt. Sie ist ein unsteter Vogel, der selten lange an einem und demselben Ort verweilt, vielmehr beständig hin- und herläuft, hin- und wiederfliegt, sich mit andern ihrer Art streitet und zankt und dazwischen lockt und singt. Sie geht gut, bei langsamem Gange nickend, bei raschem Laufe fast wie ein Strandläufer, fliegt ausgezeichnet, je nach dem Zwecke, den sie zu erfüllen trachtet, sehr verschiedenartig, bei eiligem Fluge mit bald angezogenen, bald wieder schwirrend bewegten Schwingen in weiten Bogenlinien dahin, im Singen endlich in der allbekannten langsamen, oft schwebenden Weise mit gleichmäßigen Flügelschlägen, die sie höher und höher heben. Auf dem Boden zeigt sie sich gern frei, stellt sich deshalb auf Erdschollen, kleine Hügelchen oder Steine, zuweilen auch auf die Spitzen eines Strauches, Baumes oder Pfahles, und behauptet solche Lieblingsplätze mit zäher Beharrlichkeit. Der Lockton ist ein angenehmes »Gerr« oder »Gerrell«, dem ein hellpfeifendes »Trit« oder »Tie« zugefügt wird. Bei dem Neste vernimmt man ein helles »Titri«, im Ärger ein schnarrendes »Scherrerererr«. Ihren allbekannten Gesang, der Feld und Wiese der Ebene und des Hügellandes, selbst nicht allzu nasse Sümpfe, in herzerhebender Weise belebt, beginnt die Lerche unmittelbar nach ihrer Ankunft und setzt ihn so lange fort, als sie brütet. Vom frühesten Morgengrauen an bis zur Abenddämmerung singt sie, ein um das andere Mal vom Boden sich erhebend, mit fast zitterndem Flattern allmählich höher und höher aufsteigend, dem Auge zuweilen beinahe entschwindend, ohne Unterbrechung, ausdauernder als jeder andere Vogel, beschreibt dabei weite Schraubenlinien, kehrt allmählich zur Aufgangsstelle zurück, senkt sich mehr und mehr, stürzt mit angezogenen Flügeln wie ein fallender Stein in die Tiefe, breitet hart vor dem Boden die Schwingen und läßt sich wiederum in der Nähe ihres Nestes nieder. Der Gesang besteht zwar nur aus wenigen hellen, reinen, starken Tönen, aber unendlich vielen Strophen, die bald trillernd und wirbelnd, bald hell pfeifend erklingen, von den verschiedenen Sängern aber in mannigfach abändernder Weise vorgetragen, von einzelnen Meistern auch durch nachgeahmte Teile aus andern Vogelliedern wesentlich bereichert werden. Selbst die Weibchen zwitschern, und schon die jungen, erst vor wenigen Wochen dem Neste entflogenen Männchen erproben ihre Kehle.

Mit andern ihrer Art lebt die Feldlerche nur während der Zugzeit und in der Winterherberge im Frieden. Solange die Liebe in ihm mächtig ist, streitet das Männchen eines Paares mit jedem andern, dessen es ansichtig wird, oft sehr hartnäckig. Beide Streiter packen und zausen sich; gar nicht selten aber schlägt sich noch ein drittes Männchen ins Spiel, und dann wirbeln alle drei vereint aus der Höhe zum Boden hernieder. Der Streit erreicht hier zunächst sein Ende, beginnt aber in der nächsten Minute von neuem wieder. Zuweilen gehen zwei Gegner auch zu Fuße aufeinander los und nehmen dabei ähnliche Stellungen an wie kämpfende Haushähne; dabei wird wacker gefochten, freilich ohne wesentlichen Schaden für irgendeinen der Streiter. Der Besiegte muß fliehen, der Sieger kehrt frohlockend zu seinem Weibchen zurück, das, wie Naumann sagt, gar nicht selten »an den Prügeleien des Männchens« teilnimmt. Infolge dieser Zänkereien ist das Brutgeschäft ausgedehnter als notwendig wäre; denn während man bei uns auf den Hektar, kaum zwei Lerchenpaare zählt, leben in der Steppe auf gleich großem Raume dreimal so viel, jedoch stets verschiedenartige Lerchenpaare, deren Männchen zwar ebenfalls untereinander hadern, aber doch verhältnismäßig friedlich nebeneinander hausen.

Das Nest findet man oft schon Anfang März, gewöhnlich auf Getreidefeldern und Wiesen, jedoch auch in Brüchen auf erhöhten Inselchen, die mit Gras oder Seggen bewachsen, sonst aber ganz eng von Wasser umgeben sind. Die kleine Vertiefung, in der das Nest steht, wird im Notfalle von beiden Lerchen selbst ausgescharrt oder wenigstens erweitert und gerundet; dann baut sie das Weibchen unter Mithilfe des Männchens dürftig mit alten Stoppeln, Grasbüscheln, zarten Wurzeln und Hälmchen aus und bekleidet die Nestmulde vielleicht noch mit einigen Pferdehaaren. Das Gelege besteht aus fünf bis sechs Eiern, die zweiundzwanzig Millimeter lang, fünfzehn Millimeter dick und auf grüngelblichem oder rötlichweißem Grunde mit vielen Punkten und Flecken von graulichbrauner oder grauer Farbe sehr ungleichartig gezeichnet sind. Beide Geschlechter brüten abwechselnd und zeitigen die Eier binnen fünfzehn Tagen. Die Jungen entschlüpfen, wenn sie laufen können, dem Neste. Sobald sie selbständig geworden sind, schreiten die Alten zur zweiten, und wenn der Sommer gut ist, zur dritten Brut.

Alle kleinen vierfüßigen Räuber, von der Hauskatze oder dem Fuchse an bis zum Wiesel und der Spitz- und Wühlmaus herab, und ebenso Weihen, Raben, Trappen und Störche gefährden die Lerchenbrut, Baumfalk, Merlin und Sperber auch die alten Vögel. Die Feldlerche nimmt mit der gesteigerten Bodenwirtschaft an Menge zu, nicht aber ab.

Unsere liebliche Heidelerche ( Alauda arborea) ist die kleinste in Deutschland brütende Art ihrer Familie. Ihre Länge beträgt einhundertdreiundfünfzig bis einhundertachtundfünfzig, ihre Breite durchschnittlich zweihundertneunzig, ihre Fittichlänge neunzig, ihre Schwanzlänge vierundfünfzig Millimeter. Oberteile und Flügel sind rostfahlbraun, die rostweißlichen, seitlich bräunlichen Unterteile auf Kropf und Brust mit schmalen, scharfen, auf den Leibesseiten mit undeutlichen Schaftstrichen, die Kehlfedern mit dunklen Punktflecken geziert, Zügel und Schläfenstrich rostweißlich, die Schwingen braunschwarz, die mittleren beiden Schwanzfedern braun, breit rostbraun gerandet, die übrigen schwarz mit weißer Spitze, welche Färbung auf der äußersten ins Blaßbräunliche übergeht und sich verbreitert. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel hornbraun, unterseits rot, der Fuß lichter hornbraun.

Ganz Europa vom mittleren Schweden an und Westasien beherbergen diesen liebenswürdigen Vogel. Aber er beschränkt seinen Aufenthalt mehr als andere Lerchen; denn er gehört den ödesten Heide- und Waldgegenden an. »In den fruchtbaren Feldern weiter Ebenen«, sagt mein Vater, der sie besser als jeder andere geschildert hat, »in den üppigen Laubgehölzen oder in den hochstämmigen Nadelwäldern sucht man die Heidelerche vergebens. Lehden, grasarme Schläge und Bergebenen bis hoch hinaus, wo wenig andere Vögel hausen, sind ihre Wohnplätze. Nach der Brutzeit kommt sie mit ihren Jungen auf die gemähten Wiesen, und auf dem Zuge besucht sie die Brach- und Stoppelfelder der ebenen Gegenden; denn sie macht auf der Wanderung kleine Tagereisen, weil sie Zeit haben muß, die ihr spärlich zugemessene, in kleinen Käfern und winzigen Sämereien bestehende Nahrung aufzusuchen. Sobald der Schnee auf den Bergen geschmolzen ist, in der letzten Hälfte des Februar, kehrt sie von ihrer Wanderung, die gewöhnlich schon in Südeuropa endet, aber auch bis Afrika sich erstreckt, zurück in unser Vaterland und nimmt ihren alten Wohnplatz wieder ein.

In ihrem Betragen ist sie ein allerliebstes Tierchen, rasch und gewandt in ihren Bewegungen; da, wo sie geschont wird, zahm und zutraulich, wo sie Verfolgung erfährt oder auch nur fürchtet, vorsichtig und scheu. Sie läuft hurtig mit kleinen Schritten, etwas emporgerichteter Brust und kleiner Holle, und nimmt sich dabei sehr gut aus. Kommt ein Sperber oder Baumfalk in ihre Nähe, so drückt sie sich, d. h. legt sich platt auf den Boden und gewöhnlich so geschickt in eine kleine Vertiefung, daß sie äußerst schwer zu sehen ist und gewöhnlich der ihr drohenden Gefahr entgeht. Sie setzt sich aber nicht nur, wie ihre Verwandten, fast immer auf den Boden, sondern auch auf die Wipfel und freistehenden Äste der Bäume: daher ihr Name ›Baumlerche‹. Im Frühjahre lebt sie paarweise; weil es aber mehr Männchen als Weibchen gibt, so fehlt es nicht an heftigen Kämpfen, in denen der Eindringling gewöhnlich in die Flucht geschlagen wird. Bei der Paarung zeigt das Männchen seine ganze Liebenswürdigkeit. Es läuft nahe um sein Weibchen herum, hebt den ausgebreiteten Schwanz etwas in die Höhe, richtet die Holle hoch empor, und macht allerliebste Verbeugungen, um ihm seine Ergebung und Zärtlichkeit zu bezeugen.

Ihr zierliches Nest findet man nach der Beschaffenheit der Frühlingswitterung früher oder später, zuweilen schon in den letzten Tagen des März, unter einem Fichten- oder Wacholderbusche oder im Grase. Es ist in einer gescharrten, von Zweigen nicht überdeckten Vertiefung aus zarten, dürren Grashalmen und Grasblättern gebaut, tiefer als eine Halbkugel und inwendig sehr glatt und schön ausgelegt. Das Gelege zählt vier bis fünf, selten drei zwanzig Millimeter lange, fünfzehn Millimeter dicke, weißliche, mit grau- und hellbraunen Punkten und Fleckchen dicht bestreute Eier, die das vom Männchen mit Nahrung versorgte Weibchen allein, aber mit größter Hingebung ausbrütet. Nach der ersten Brut führen beide Eltern ihre Jungen nur kurze Zeit; denn sie machen bald zu einer zweiten Brut Anstalt. Nach dieser vereinigen sie sich mit allen ihren Kindern in eine kleine Gesellschaft und wandern entweder familienweise oder in Flügen, die aus zwei oder mehreren Familien bestehen, die sich zusammengefunden haben. Sie verlassen uns in der letzten Hälfte des Oktober oder Anfang November.

Das Herrlichste an der Heidelerche ist ihr vortrefflicher Gesang. Man ist auf einer Fußreise begriffen und befindet sich in einer öden Gegend, in der vielleicht nicht einmal eine Aussicht in eine schöne Ferne für den Anblick der ärmlichen Pflanzenwelt entschädigen kann. Alles Tierleben scheint gänzlich erstorben. Da erhebt sich die liebliche Heidelerche, läßt zuerst ihren sanften Lockton ›Lullu‹ hören, steigt in die Höhe und schwebt, laut flötend und trillernd, halbe Stunden lang unter den Wolken umher, oder setzt sich auf einen Baum, um dort ihr angenehmes Lied zu Ende zu führen. Noch lieblicher aber klingt dieser Gesang des Nachts. Wenn ich in den stillen Mitternachtsstunden ihren ärmlichen Wohnplatz durchschritt, in weiter Ferne eine Ohreule heulen oder einen Ziegenmelker schnurren, oder einen nah vorüberfliegenden Käfer schwirren hörte und mich so recht einsam in der öden Gegend fühlte, war ich jederzeit hocherfreut, wenn eine Heidelerche emporstieg und ihren schönen Triller erschallen ließ. Ich blieb lange stehen und lauschte auf diese gleichsam vom Himmel kommenden Töne. Gestärkt setzte ich dann meinen Wanderstab weiter. Ich weiß recht gut, daß die Heidelerche zu singen anfing, weil ein innerer Drang sie dazu trieb und sie ihr Weibchen durch ihren Gesang unterhalten und erfreuen wollte; allein es schien mir, als sei sie emporgestiegen, um mir, ihrem alten Freunde, ihre Aufmerksamkeit zu beweisen und ihm die Einsamkeit zu versüßen.«

Die Heidelerche kann sich hinsichtlich ihres Gesanges mit der Nachtigall nicht messen, und dennoch ersetzt sie diese. Das Lied der Nachtigall erklingt nur während zweier Monate, die Heidelerche aber singt von Anfang März bis zum August und nach der Mauser noch in der letzten Hälfte des September und in der ersten des Oktober, und sie singt in den öden, armen Gegenden, im Gebirge, wo außer ihr nur wenige andere gute Sänger wohnen, da, wo sie lebt, kaum ein einziger! Sie ist der Liebling aller Gebirgsbewohner, der Stolz der Stubenvögelliebhaber, die Freude des während der ganzen Woche an die Stube gefesselten, in ihr gefangen gehaltenen Handwerkers; sie verdient reichlich alle Liebe, die ihr wird, allen Ruhm, der sie umstrahlt. Leider nimmt sie nicht an Zahl zu wie Feld- und Haubenlerche, vielmehr in beklagenswerter Weise ab, ohne daß man dafür einen durchschlagenden Grund anzugeben wüßte.

*

Die Haubenlerche, Schopf- und Hauslerche ( Galerita cristata), vertritt eine ihr gleichnamige Sippe ( Galerita), deren Merkmale u. a. in dem gedrungenen Bau des Leibes und der Holle oder Haube auf dem Kopfe begründet sind. Über die Färbung des Gefieders läßt sich schwer Bestimmtes sagen; denn die Haubenlerche ändert sehr ab. Die bei uns in Deutschland wohnenden Lerchen dieser Art sind oberseits auf rötlich lehmbraunem Grunde dunkelbraun, die Unterteile isabellweißlich, auf Brust und Seiten ins Rötliche ziehend, auf Kropf und Brust mit breiten, verwaschenen dunklen Schaftflecken geziert, die Schwingen dunkelbraun, die schwarzbraunen Schwanzfedern außen und am Ende schmal gesäumt, die beiden äußersten an der ganzen Außenfahne roströtlich. Das Auge ist tiefbraun, der Schnabel hornbräunlich, die Wurzelhälfte des Unterschnabels und der Fuß horngelblich. Die Länge beträgt einhundertachtzig, die Breite dreihundertdreißig, die Fittichlänge fünfundneunzig, die Schwanzlänge fünfundsechzig Millimeter. Unsere Haubenlerche bewohnt, mit Ausnahme des hohen Nordens, fast ganz Europa und einen beträchtlichen Teil Afrikas, tritt im Süden häufiger auf als im Norden, verbreitet sich aber auch in Deutschland, den Hochstraßen folgend, von Jahr zu Jahr weiter und nistet sich allmählich da ein, wo sie früher fehlte. In Deutschland bevorzugt sie die Nähe des Menschen, kommt in das Innere der Dörfer und Städte und wird zum Bettler von Scheuer und Küche.

Haubenlerche ( Galerita criststa)

Außer der Begattungszeit ist die Haubenlerche ein stiller Vogel, der sich nur durch seine Allgegenwart bemerkbar macht, im übrigen aber höchst anspruchslos erscheint. Von der Feldlerche unterscheidet sie sich leicht durch ihre gedrungene Gestalt und die spitzige Haube, die sie fast immer aufgerichtet trägt. Im Sitzen und Laufen, auch im Fluge ähnelt sie den übrigen Verwandten sehr. Ihre Stimme ist ein leises »Hoid hoid«, dem ein helles angenehmes »Qui qui« zu folgen pflegt. Der Gesang zeichnet sich durch Abwechslung aus und hat seine Vorzüge, obwohl er weder mit dem der Feldlerche, noch vollends mit dem der Heidelerche verglichen werden kann.

Die Nahrung ist gemischter Art. Im Herbste, im Winter und im Frühling begnügt sie sich mit Gesäme aller Art; im Frühjahr pflückt sie zarte Grasspitzen und andere grüne Kräuter ab.

Das Nest wird auf Feldern, trockenen Wiesen, in Weinbergen, Gärten und an ähnlichen Orten, oft sehr nahe bei bewohnten Gebäuden, in viel besuchten öffentlichen Gärten, selbst auf Bahnhöfen, angelegt, steht aber immer verborgen und ist schwer zu finden. In seiner Bauart unterscheidet es sich wenig von andern Lerchennestern; die vier bis sechs, seltener drei Eier, deren Längsdurchmesser zweiundzwanzig und deren Querdurchmesser fünfzehn Millimeter beträgt, sind auf gelbem oder rötlichweißem Grunde mit sehr vielen aschgrauen und gelbbraunen kleinen Punkten und Flecken über und über bestreut. An einem von ihm gepflegten Haubenlerchenpaare hat Liebe Beobachtungen gesammelt, die die Fortpflanzungsgeschichte dieser und vielleicht aller Lerchen in unerwarteter Weise aufklären. Das Weibchen brütet allein, sitzt aber, wenn die Witterung nicht zu kalt ist, tagsüber wenig auf den Eiern, sondern verläßt sie etwa alle halbe Stunden, um sich zu putzen und um Nahrung zu suchen, da es vom Männchen nicht gefüttert wird. Am dreizehnten Tage schlüpfen die Jungen aus und werden, obgleich sie nur spärlich mit Flaum bedeckt sind und die violettschwärzliche Haut allenthalben durchschimmert, doch wenig gehudert. Nur des nachts oder bei rauhem Wetter sitzt die Alte fest auf dem Nest. Das Männchen beteiligt sich bloß mittelbar bei der Fütterung, indem es Kerbtiere zusammensucht, mit dem Schnabel zubereitet und sodann dem Weibchen vorlegt, damit dieses sie verfüttere. Am neunten Tage laufen die Jungen aus dem Neste und kehren nicht wieder dahin zurück. Ihr Gang ist zuerst ein unbeholfenes Hüpfen, und erst vom zwölften Tage ab lernen sie nach Art ihrer Eltern laufen. Des Nachts verstecken sie sich in einer Bodenvertiefung, werden hier aber von der Alten nicht gehudert, sondern vom Männchen mit einigen Halmen und dürren Blättern zugedeckt. Auch jetzt füttert der Vater nur selten selbst und begnügt sich damit, der Mutter die für die Jungen bestimmte Atzung vorzulegen. Er beteiligt sich aber anderweitig bei der Fütterung. Wenn nämlich die Mutter mit vollem Schnabel ankommt und vergeblich nach den Jungen sucht, ruft er sie mit lauter Stimme, worauf jene leise, aber deutlich genug, um von der Mutter gehört zu werden, antworten. Am vierzehnten Tage nach dem Ausschlüpfen versuchen die Jungen ihre Schwingen, und am sechzehnten Tage können sie schon über ziemlich weite Strecken hinweg fliegen. Sobald sie selbständig geworden sind, schreiten die Eltern zur zweiten und beziehentlich dritten Brut.

Die Haubenlerche genießt insofern ein glücklicheres Los, als sie nicht in so großer Menge wie die Feldlerche für die Küche gefangen und außerdem kaum verfolgt wird. Ihre Feinde sind dieselben, die auch andern Erdvögeln nachstellen. Im Käfige hält man sie selten.

*

Von dem uns geläufigen Gepräge weichen die Stelzenlerchen ( Alaemon) wesentlich ab. Hierher gehört die Wüstenläuferlerche ( Alaemon desertorum). Sie ist oberseits isabellrötlich und unterseits weiß. Die Länge beträgt zweiundzwanzig, die Fittichlänge zwölf, die Schwanzlänge neun Zentimeter. Das Verbreitungsgebiet der Läuferlerche, die wiederholt auch in Südeuropa erlegt wurde, umfaßt ganz Nordostafrika und Westasien, Palästina, Persien und Sindh. Sie ist in allen Wüsten Nordostafrikas nicht gerade selten; in der Steppe habe ich sie jedoch nie bemerkt. Ich fand sie höchstens in kleinen Familien zu vier bis sechs Stück, niemals in Flügen, gewöhnlich in Paaren. Von diesen wohnt eines dicht neben dem andern, und wie es scheint, besuchen sich die Nachbarn oft gegenseitig in aller Freundschaft.

In ihrem Betragen ist die Wüstenläuferlerche ein wirkliches Mittelglied zwischen ihren engeren Verwandten und den Rennvögeln. Sie läuft absatzweise, ungemein rasch, viel mehr strandläufer- als lerchenartig, fast ganz wie der Wüstenrennvogel, fliegt leicht, viel schwebend und sehr oft schnurgerade, nicht langsam steigend wie andere Lerchen, sondern mit jähen Flügelschlägen rasch in die Höhe, schwebt einige Augenblicke lang auf einer und derselben Stelle und läßt sich plötzlich mit zusammengelegten Flügeln wieder zum Boden oder auch wohl auf einen Busch herabfallen, springt von diesem sodann auf den Boden hernieder und läuft nun eilfertig weiter. Dieses Spiel wiederholt sie unter Umständen mehrmals kurz hintereinander. Die Paare halten außerordentlich treu zusammen, rennen stets dicht nebeneinander dahin und erheben sich fast gleichzeitig. Vor dem Menschen scheut sich die Wüstenläuferlerche nicht im geringsten. Den Jäger läßt sie nahe an sich herankommen; Verfolgung aber macht sie bald außerordentlich scheu. Ihre Stimme ist ein traurig-klagendes Pfeifen, ihr Gesang eigentlich nichts anderes als eine mehrfache Wiederholung des Lockrufes, an die sich ein Triller reiht. Das Ei hat einen Längsdurchmesser von fünfundzwanzig, einen Querdurchmesser von achtzehn Millimeter und ähnelt dem gewisser Spielarten unseres Raubwürgers. Bemerkt mag noch sein, daß dieser Vogel, ebenso wie andere der Wüste angehörige, Wasser gänzlich entbehren zu können scheint, da man ihn oft viele Kilometer von demselben entfernt auf den verbranntesten Stellen der dürrsten Wüsten antrifft. Im Magen der von mir erlegten Läuferlerche fand ich nur Kerbtiere; demungeachtet will ich nicht behaupten, daß der Vogel Sämereien verschmähe.

*

Ein herrlicher und deshalb hochgeschätzter Sänger Südeuropas, die Kalanderlerche ( Melanocorypha calandra), ist der Vertreter der Sippe der Ammerlerchen ( Melanocorypha). Ihre Länge beträgt bis einundzwanzig, die Breite bis vierundvierzig, die Fittichlänge dreizehn, die Schwanzlänge sieben Zentimeter. Die Federn der Oberteile sind fahlbräunlich, Kehle Kopf und Brust zart rostgelblich, letztere mit feinen dunklen Schaftstrichen geziert, die übrigen Unterteile weiß. Südeuropa, insbesondere die Umgebung des Mittelmeeres, ist die Heimat der Kalanderlerche.

In ihrem Betragen unterscheidet sie sich nicht wesentlich von unserer Feldlerche. Bestimmt zu unterscheiden ist sie von unserer und allen andern mir bekannten Lerchen an ihrem aufrechten Gang und den zwar etwas langsamen, aber ungemein kräftigen Bewegungen ihrer sehr breiten Flügel, die in Verbindung mit dem sie unterseits säumenden lichteren Erdrande ihrem Flugbilde ein so bezeichnendes Gepräge aufdrücken, daß man sie nie verkennen kann. Ebenso kennzeichnet sie sich durch ihren herrlichen Gesang. Wer sie zum ersten Male singen hört, bleibt überrascht stehen, um ihr sodann mit Entzücken zu lauschen. Ihr Lied zeichnet sich vor allen mir bekannten Lerchengesängen durch einen wunderbaren Reichtum und ebenso große Fülle und Kraft aus. In der Steppe vereinigt, verschmilzt, vertönt sie aller dort lebenden Gesänge in dem ihrigen, gibt sie veredelt wieder und beherrscht hierdurch wie durch ihre gewaltige Stimme den wunderbaren Lerchengesang, der hier während der Frühlingszeit ununterbrochen vom Himmel herabströmt. Nicht alle erringen sich vollen Ruhm, denn nicht alle verwenden ihre unerschöpflichen Stimmittel in einer unserem Ohre wohltuenden Weise; einzelne aber sind geradezu unvergleichliche Meister in ihrer Kunst, die man gehört, im Freien gehört haben muß, um ihre Bedeutung gebührend zu würdigen.

Um die auch in Spanien hochbeliebte Sängerin zu fangen, geht man hier des Nachts auf geeignete Feldstücke; einige der Fänger tragen Herdenglocken, andere Blendlaternen, die übrigen Handnetze. Die Lerchen werden durch den Lichtschimmer geblendet, durch den Klang der Herdenglocken aber irregeführt und zu der Meinung verleitet, daß ihnen eine Rinder- oder Schafherde nahe. Sie warten die Ankunft der Fänger ruhig ab, drücken sich auf den Boden nieder und werden dann entweder mit den Netzen überdeckt oder sogar mit der Hand gegriffen. Mein Bruder hat derartigem Fange beigewohnt.

*

Die Wüste hat ebenfalls ihre Lerchen, diese aber sind ebenso gefärbt, wie der Sand selber. Zur Sippe der Sandlerchen ( Ammomanes) gehört die Wüstenlerche ( Ammomanes deserti). Sie ist oberseits graulich zimtbräunlich, auf dem Bürzel roströtlich, unterseits isabellweißlich. Die Länge beträgt einhundertsechzig, die Breite zweihundertdreißig, die Fittichlänge fünfundzwanzig, die Schwanzlänge fünfundsechzig Millimeter. Das Verbreitungsgebiet der Wüstenlerche umfaßt den größten Teil Nord- und Nordostafrikas, Westasien und Mittelindien; als Besuchsvogel erscheint sie zuweilen, immer aber sehr selten in Südeuropa, wird von Erhard jedoch unter den Sommervögeln der Kykladen aufgezählt.

Ich habe die Wüstenlerche während meines Aufenthalts in Afrika in ganz Ägypten und Nubien überall in der Wüste angetroffen. Sie meidet das bebaute Land und findet sich erst da, wo der dürre Sand der belebenden Kraft des Wassers zu spotten scheint. Im Sande verschwindet sie dem Auge ihrer Feinde, im Sande findet sie ihre Nahrung; der Wüste gehört sie vollständig und ausschließlich an. Ihren Ruf vernimmt man schon in Oberägypten, sobald man den Fuß über den letzten Damm setzt, der die dem Strome enthobenen fruchtbaren Fluten vor dem nach ihnen verlangenden Sande schützt; sie ist es, der man zwischen den großartigen Zeichen vergangener Zeiten des Pharaonenlandes begegnet; sie ist es, die in den hehren Räumen der Tempel wie ein aus alter Zeit zurückgelassener, verwandelter Priester der Isis waltet; sie ist es aber auch, die im Zelte des braunen Nomaden förmlich als Hausvogel auftritt. Sie ist ein liebenswürdiges, aber ein stilles, ernstes Tierchen. Der Lauf ist äußerst rasch, der Flug behend und gewandt, obwohl etwas flatternd. Der gewöhnliche Lockruf hat etwas so Schwermütiges, daß man über diesem Eindrucke fast den ihm eigenen Wohllaut vergißt. Sie tritt, wo sie vorkommt, häufig auf, lebt gewöhnlich paarweise, mit andern ihrer Art friedlich zusammen, seltener zu Flügen geschart. Einige hundert Geviertmeter Sandfläche, ein paar Steine darauf und ein wenig dürftiges Riedgras zwischen ihnen genügen ihr, und vergeblich fragt man sich, wie solcher, dem menschlichen Auge vollkommen tot erscheinender Wohnsitz dem Vogel Heimat sein, wie er ihn ernähren könne. Und doch muß dies der Fall sein, denn jedes Paar hängt treu an dem einmal erwählten Wohnorte. Wenn man diesen mehrere Tage nacheinander besucht, wird man diese Lerche fast immer an derselben Stelle, ja auf demselben Steine finden.

In den ersten Monaten des Jahres schreitet die Wüstenlerche zur Fortpflanzung. Ihr Nest steht entweder wohlverborgen unter einem überhängenden Steine, in einer Vertiefung oder in einem Grasbusche, ist recht zierlich gebaut und enthält im Frühlinge drei bis vier zweiundzwanzig Millimeter lange, sechzehn Millimeter dicke Eier, die auf gelblichem Grunde, zumal gegen das dicke Ende hin, braun und rot gefleckt sind. Das Männchen bekundet seine Liebe durch einen leisen, hübschen, jedoch ziemlich armen Gesang, aus dem der erwähnte schwermütige Lockton am häufigsten wiedertönt. Nach dem Singen umgeht es sein Weibchen mit etwas von dem Körper abgehaltenen Flügeln; dann fliegen beide zusammen gewöhnlich auf den höchsten Punkt ihres Wohnortes, auf einen der Steine z. B., und das Männchen beginnt von neuem zu singen.

Die Wüstenlerche scheut den Menschen nicht. Mit innigem Vergnügen bin ich ganz nahe an sie herangegangen, und mit wahren Entzücken habe ich gesehen, wie sie vertrauensvoll in das Zelt eines Wanderhirten kam, der sich an einem Brunnen der Bahiuda zeitweilig aufhielt. Dem Araber fällt es nicht ein, dem traulichen Vogel feindselig entgegenzutreten, und auch der Europäer gewinnt ihn bald so lieb, daß er sich förmlich scheut, ihn zu erlegen.

*

Eine der anmutigsten aller Arten der Familie ist die Alpenlerche, Küsten- oder Hornlerche ( Phileremus alpestris), Vertreter der Sippe der Hornlerchen ( Phileremus). Ihre besonderen Merkmale sind zwei kleine Federohren an den Seiten des Hinterkopfes und die eigenartig bunte Zeichnung. Ihre Länge beträgt siebzehn, die Breite zweiunddreißig, die Fittichlänge elf, die Schwanzlänge sieben Zentimeter. Stirne, Augenstreifen, Kinn und Kehle sind blaßgelb, eine Querbinde auf dem Hinterkopfe, Zügel und Ohrgegend sowie ein breiter halbmondförmiger Kropfschild schwarz, Oberkopf, Hinterhals und Oberflügeldecken zartweinrötlich, die übrigen Oberteile erdbraun, durch dunkle Schaftflecke gezeichnet, die Unterteile weiß, seitlich weinrötlich, die Schwingen braun, die Schwanzfedern, mit Ausnahme der beiden dunkelbraunen, fahlbraun gesäumten Mittelfedern, schwarz, die beiden äußersten außen weiß. Der Augenring ist dunkelbraun, der Schnabel bläulichgrau, der Fuß hornbraun. Beim Weibchen ist das Gelb im Gesichte und auf der Kehle blasser, die schwarze Querbinde auf dem Kopfe nicht vorhanden.

Die Alpenlerche trägt ihren Namen nicht von den Schweizer, sondern von den Nordischen Alpen. Sie ist ein Kind der Tundra und gegenwärtig in diesem Gebiete überall Brutvogel, demgemäß ebensowohl in der Neuen wie in der Alten Welt zu Hause. In Finnmarken oder Norwegisch Lappland lebt sie, nach meinen Beobachtungen, keineswegs auf den höheren Gebirgen, sondern von der Seeküste an bis zu höchstens anderthalb hundert Meter unbedingter Höhe aufwärts, findet sich hier aber nur auf steinigem Grunde, in menschenleersten Einöden ebensowohl wie in unmittelbarer Nähe von den Wohnungen. Wenige Schritte hinter dem Hause des Kaufmanns und Naturforschers Nordvy traf ich ein nistendes Pärchen an, das um die Mitte des Juli bereits zum zweiten Male Junge erzeugt hatte. Der kundige Vogelfreund sagte mir, daß diese schöne Lerche noch während seiner Knabenjahre zu den seltensten Erscheinungen gehört habe, allgemach aber eingewandert sei und jetzt als Sommervogel überall vorkomme. Zu Ende des Oktober verläßt sie die Tundra Lapplands, um die Mitte des September ihre nordsibirischen Brutstätten; hier kehrt sie schwerlich vor Anfang Mai, dort in der Mitte des April zurück. Zu Ende dieses Monats haben die in Finnmarken hausenden Paare das Nest bereits gebaut und gewöhnlich auch schon Eier. Gelegentlich ihrer Winterreise besucht sie gegenwärtig regelmäßig Deutschland, namentlich die Ostseeküste, und es scheint, daß dies, seitdem sie sich in Finnmarken angesiedelt, viel öfter geschieht, als es früher der Fall war. Nach mündlichem Berichte des jüngeren Schilling gehört sie jetzt auf Rügen und den benachbarten Inseln, namentlich auf Hiddensöe, zu den Erscheinungen, die jeder Winter bringt; nach Versicherung kundiger Freunde wandert sie alljährlich durch Ost- und Westpreußen; ebenso hat sie Gätke sehr häufig auf Helgoland in Scharen von sechzig, achtzig bis hundert Stück beobachtet. Wie weit sie im Winter nach Süden oder Südwesten hin vordringt, bedarf noch der Feststellung. Radde fand sie um diese Zeit auf den Hochsteppen Dauriens, im Gouvernement Cherson und in Bessarabien; Barthélemy-Lapommeraye erwähnt, daß sie einige Male in der Provence, Salvadori, daß sie wiederholt in Italien vorgekommen ist.

In ihrem Wesen und Betragen hat die Alpenlerche so große Ähnlichkeit mit der Feldlerche, daß ich keinen wesentlichen Unterschied wahrnehmen konnte. Doch sah ich jene niemals singend in die Luft steigen, vielmehr entweder von Steinen oder Baumzweigen herab ihr einfaches, aber ansprechendes Liedchen vortragen; laut Collett steigt jedoch auch sie und singt dabei ganz anders als im Sitzen. Die Nahrung besteht aus Pflanzenstoffen, zumal Sämereien, und Kerbtieren, namentlich aus den in allen Tundren so überaus häufigen Mücken und deren Larven, mit denen auch die Jungen aufgefüttert werden.

Das verhältnismäßig kunstreiche Nest wird zwar ebenfalls in einer Vertiefung des Bodens angelegt, innen aber mit feinen Halmen und selbst mit Pflanzenwolle und zarten Samenhülsen sehr nett ausgelegt. Das Gelege enthält vier bis fünf Eier, die etwa zweiundzwanzig Millimeter lang, siebzehn Millimeter dick und auf gelblichem Grunde mit außerordentlich feinen Strichelchen von etwas dunklerer Farbe, am dicken Ende oft kranzartig, gezeichnet sind. Einige Eier zeigen auch wohl schiefergraue Schalenflecke oder dunkelbraune Haarzüge. Das Nest ist schwer aufzufinden, weil die Tundra sehr gute Versteckplätze bietet. Ob nur die Weibchen oder abwechselnd beide Geschlechter brüten, weiß ich nicht, wohl aber, daß die Alpenlerche Störungen nicht verträgt, vielmehr infolge deren Nest und Eier verläßt.