|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Geier (Vulturidae), deren Gesamtheit wir als Familie auffassen, sind die größten aller Raubvögel. Der Schnabel ist länger oder mindestens ebensolang als der Kopf und gerade, nur vor der Spitze des Oberschnabels hakig herabgebogen. Ein eigentlicher Zahn fehlt immer, wird aber, wie bei den Adlern, durch eine hervorspringende Ausbuchtung der Schneide des Oberkiefers ersetzt. Bei einigen Arten kommen Hautwucherungen, namentlich kammartige Erhöhungen, auf dem Schnabel vor. Die Füße sind kräftig, die Zehen jedoch schwach, die Nägel kurz, wenig gebogen und immer stumpf, so daß die Fänge als Angriffswerkzeug wenig Bedeutung haben. Die Flügel sind außerordentlich groß, dabei aber breit und meist sehr abgerundet. Der Schwanz ist mittellang, zugerundet oder stark abgestuft und aus steifen Federn gebildet. Der Schlund erweitert sich zu einem Kropfe von beträchtlicher Größe, der gefüllt wie ein Sack aus dem Halse hervortritt.

Wir nennen die Geier unedle Raubvögel, falsch aber würde es sein, wollten wir unedel mit unvollkommen für gleichbedeutend halten. In gewisser Hinsicht müssen die Geier als sehr hochstehende Vögel angesehen werden. Ihre Begabungen sind teilweise ausgezeichnet. Sie halten sich lässig, auf dem Boden sitzend sehr niedrig, tragen die Flügel abstehend vom Leibe und ordnen das Gefieder nur selten mit einiger Sorgfalt; gehen zwar nicht anmutig, aber ziemlich leicht, meist schrittweise und fliegen langsam, aber mit ungemeiner Ausdauer. Ihre Sinne wetteifern an Schärfe mit denen anderer gefiederter Räuber; ihr Gesicht namentlich reicht in Fernen, von denen wir kaum eine Vorstellung gewinnen; ihr Gehör, der nächstdem am höchsten entwickelte Sinn, ist sehr gut, ihr Geruch sicherlich schärfer als bei anderen Raubvögeln, ihr Geschmack, ungeachtet der schmutzigen Nahrungsstoffe, die sie zu sich nehmen, keineswegs verkümmert und ihr Gefühl nicht wegzuleugnen. Sie sind scheu, selten jedoch wirklich vorsichtig, jähzornig und heftig, aber nicht unternehmend und noch viel weniger kühn, gesellig, allein keineswegs friedfertig, bissig und böswillig, dabei aber feig. Sie lernen nach und nach gefährliche Menschen oder Tiere von ungefährlichen unterscheiden, gewinnen aber selten wirkliche Anhänglichkeit an ein anderes Geschöpf. Immer zeigen sie sich plump und roh in ihrem Auftreten. Eine merkwürdige Beharrlichkeit in dem, was sie einmal begonnen, ist ihnen eigen. Ihr Wesen ist ein Gemisch von den verschiedenartigsten und scheinbar sich widersprechenden Eigenschaften. Man ist versucht, sie als ruhige und stille Vögel anzusehen, während genauere Beobachtung doch ergibt, daß sie zu den leidenschaftlichsten aller Raubvögel gezählt werden müssen.

Erst wenn man die Art und Weise des Nahrungserwerbs der Geier kennt, lernt man sie verstehen. Der Name Raubvogel verliert bei ihnen einen Teil seiner Bedeutung. Wenige von ihnen und auch diese wahrscheinlich bloß ausnahmsweise, greifen lebende Tiere an, in der Absicht, sie zu töten; für gewöhnlich sammeln sie einfach das auf, was ein günstiger Zufall ihnen überliefert. Sie bestatten die Leichen, die sie finden, oder räumen den Unrat weg, den sie erspähen. Weil aber der Zufall nicht immer sich ihnen günstig zeigt und sie demzufolge oft tagelang Mangel leiden müssen, gebärden sie sich beim Anblicke einer Beute, als müßten sie sich unter allen Umständen für gehabte Entbehrungen entschädigen und für kommende versorgen.

Vögel, die sich ebenso ernähren, können nur in warmen oder in gemäßigten Gürteln der Erde hausen. Der reiche Süden zeigt sich freigebiger als der Norden, liefert auch den Geiern so viel, daß sie sich durchs Leben schlagen können. Mit Ausnahme Neuhollands beherbergen alle Erdteile Geier. Die Alte Welt ist reicher an ihnen als die Neue, und die hier lebenden Arten sind außerdem noch hinsichtlich ihres Vorkommens weit mehr beschränkt als jene der östlichen Erdhälfte. Einige finden sich in annähernd gleich großer Menge in Europa, Asien und Afrika oder werden hier mindestens durch nahestehende Verwandte vertreten. Man begegnet ihnen in den heißen durchglühten Ebenen wie über den höchsten Zinnen der Gebirge der Erde. Sie sind es, die, soviel bis jetzt bekannt, höher als alle anderen Vögel im Luftmeer emporsteigen; sie sind befähigt, die großartigsten Veränderungen des Luftdruckes ohne Beschwerde zu ertragen. Einige Arten nehmen im Gebirge ihren Stand und verlassen dasselbe nur ausnahmsweise, während andere wiederum ebene Gegenden in größerer Menge bewohnen als die Hochgebirge. Von einem eigentlichen Standorte ist übrigens bei ihnen kaum zu reden. Ihre ungeheueren Flugwerkzeuge befähigen sie, und die Eigentümlichkeit ihres Nahrungserwerbes nötigt sie, weitere Strecken zu durchstreifen, als irgendein anderer Raubvogel sie durchfliegt. Bloß während der Fortpflanzungszeit bindet sie die Sorge um ihre Brut an ein und dasselbe Gebiet; während des übrigen Jahres führen sie mehr oder weniger ein Wanderleben. Mit vollster Wahrheit kann man von ihnen sagen, daß sie überall und nirgends zu finden sind. Sie erscheinen plötzlich massenhaft in Gegenden, wo man tage- und wochenlang nicht einen einzigen von ihnen wahrnahm, und verschwinden ebenso spurlos wieder, als sie gekommen. Die Nähe der menschlichen Wohnungen meiden nur einzelne Geier; andere finden gerade hier das tägliche Brot mit größerer Leichtigkeit als in Gegenden, in denen der Mensch, sozusagen, noch nicht zur Herrschaft gelangt ist. Für die Ortschaften Südasiens, Afrikas und Südamerikas sind gerade diese Raubvögel bezeichnende Erscheinungen.

Es wird die Lebensweise der Geier anschaulich machen, wenn ich einzelne von ihnen handelnd auftreten lasse. Ich darf dies um so eher tun, als ich die Geier nicht bloß in der Gefangenschaft, sondern auch in ihrem Freileben beobachtet habe und oft genug Zeuge ihres Auftretens gewesen bin.

Am südlichen Saume der Wüste liegt ein verendetes Kamel. Die Beschwerden der Wüstenreise haben es erschöpft; es erreichte, obgleich der Treiber ihm am vorigen Tage seine Last abnahm und es ledig neben den befrachteten Arbeitsgenossen einhergehen ließ, den Nil nicht mehr, sondern brach, vollständig entkräftet, auf Nimmerwiederaufstehen zusammen. Sein Herr ließ es, nachdem er mit nicht verhehltem Kummer über den durch seinen Tod erlittenen Verlust von ihm geschieden ist, unberührt liegen, weil sein Glaube ihm verbietet, das geringste von einem gestorbenen oder nicht unter den üblichen Gebräuchen getöteten Tiere zu verwenden.

Am nächsten Morgen liegt der Leichnam noch unversehrt auf seinem fahlen Sterbebette. Da erscheint ein Rabe über dem nächsten Bergesgipfel. Sein scharfes Auge erspäht das Aas; er schreit und nähert sich mit rascheren Flügelschlägen, kreist einige Male um das gefallene Tier, senkt sich dann herab und betritt, in nicht allzugroßer Entfernung von demselben den Boden, nähert sich ihm nunmehr rasch und umgeht es mehreremal mit bedächtigem Spähen. Andere Raben folgen seinem Beispiele, und bald ist eine ansehnliche Gesellschaft dieser allgegenwärtigen Vögel versammelt. Nunmehr finden sich auch andere Fleischfresser ein. Der überall vorhandene Schmarotzermilan und der kaum minder häufige Schmutzgeier ziehen Kreise über demselben, ein Raubadler nähert sich, mehrere Kropfstörche drehen in schwindelnder Höhe ihre Schraubenlinien über dem auch ihnen winkenden Gerichte. Aber noch fehlen die Vorleger der Speise. Die zuerst angekommene Gesellschaft nagt allerdings hier und da an dem gefallenen Tiere; dessen dicke Lederhaut ist jedoch den schwachen Schnäbeln viel zu fest, als daß sie sich größere Bissen abreißen könnten. Nur das eine nach oben gekehrte Auge konnte von einem Schmutzgeier aus seiner Höhle gezogen werden. Doch die Zeit, in der auch die großen Glieder der Familie auf Nahrung ausfliegen, kommt allmählich heran. Es ist zehn Uhr geworden; sie haben nun ausgeschlafen und ausgeträumt und einer nach dem andern die Schlafplätze verlassen. Zuerst waren sie niedrig längs des Gebirges hingestrichen; da sie aber nichts Genießbares ersehen konnten, stiegen sie in der Luft empor und erhoben sich zu einer unabsehbaren Höhe. In dieser ziehen sie ihre Kreise weiter; einer folgt dem andern wenigstens mit den Blicken, steigt oder fällt mit ihm, wendet sich wie der Vorgänger nach dieser oder jener Seite. Von seinem Standpunkte aus kann er ein ungeheueres Gebiet sozusagen mit einem Blicke überschauen, und das Auge ist so wundervoll scharf, daß ihm kaum etwas entgeht. Der Geier, der das Gewimmel in der Tiefe erblickt, gewinnt damit sofort ein klares Bild und erkennt, daß er das Gesuchte gefunden. Nunmehr läßt er sich zunächst in einigen Schraubenwindungen tiefer herab, untersucht die Sache näher und zieht, sobald er sich überzeugt, plötzlich die gewaltigen Flügel ein. Sausend stürzt er hunderte, vielleicht tausend Meter hernieder und würde zerschmettert werden, wenn er nicht rechtzeitig noch die Schwingen halb wieder ausbreitete, um den Fall aufhalten und die Richtung regeln zu können. Bereits in ziemlicher Entfernung von dem Boden strecken die schwerleibigen Arten die Ständer lang aus und senken sich sodann, noch immer außerordentlich rasch, schief nach unten hernieder, wogegen die leichter gebauten anscheinend mit der Gewandtheit und Zierlichkeit eines Falken herniederkommen und durch verschiedene Schwenkungen, die sie wechselseitig heben und senken, die Wucht des Falles zu mildern wissen. Von der Trägheit und Unbehülflichkeit, die die Geier sonst an den Tag zu legen scheinen, ist jedoch nicht das geringste mehr zu bemerken; sie überraschen im Gegenteil durch eine Gewandtheit, die man ihnen niemals zugetraut hätte.

Dem ersten Ankömmling folgen alle übrigen, die sich innerhalb gewisser Grenzen befinden, rücksichtslos nach. Das Herabstürzen des ersteren ist für sie das Zeichen zur Mahlzeit. Sie eilen jetzt von allen Seiten herbei und lassen sich auf eigene Untersuchungen nicht mehr ein. Man hört im Laufe einer Minute wiederholt das sausende Geräusch, das sie beim Herabstürzen verursachen und sieht von allen Richtungen her rasch sich vergrößernde Körper herniederfallen, obgleich man wenige Minuten vorher die fast drei Meter klafternden Vögel auch nicht einmal als Pünktchen wahrgenommen hatte. Jetzt stört die Tiere nichts mehr. Sobald einer von ihnen an der Tafel sitzt, scheuen sie keine Gefahr; nicht einmal ein sichtbarer Jäger vertreibt sie. Sogleich nach Ankunft am Boden eilen sie mit wagerecht vorgestrecktem Halse, erhobenem Schwanze und halb ausgebreiteten, schleppenden Flügeln auf das Aas zu, und nunmehr bestätigen sie ihren Namen; denn Vögel, die gieriger wären als sie, kann es nicht geben. Es gibt für sie keine Rücksicht mehr. Das kleinere Gesindel macht mit Ehrfurcht Platz; unter gleichstarken Arten erhebt sich wütender Kampf und Streit. Von ihrem Arbeiten ein rechtes Bild zu gewinnen, ist schwer; das Gewimmel, das Streiten, Zanken, Kämpfen dabei läßt sich kaum schildern. Zwei bis drei Schnabelhiebe der starkschnäbeligen Geier zerreißen die Lederhaut des Aases, einige mehr die Muskellagen, während die leichter bewaffneten Arten ihren langen Hals, soweit sie können, in die Höhlen einschieben, um zu den Eingeweiden zu gelangen. Mit gieriger Hast wühlen sie zwischen diesen umher, und einer sucht den andern fortwährend zu verdrängen, zu überbieten. Leber und Lunge werden selten herausgerissen, vielmehr in der Höhle selbst aufgefressen, die Därme hingegen herausgezogen, durch schwer zu beschreibendes Zurückhüpfen weiter und weiter herausgefördert und dann nach wütendem Kampfe mit andern stückweise verschlungen. Beständig stürzen noch hungrige Geier von oben herab unter die bereits schmausenden, in der bestimmten Absicht, sie womöglich von der köstlichen Tafel zu vertreiben, und wiederum gibt es neuen Kampf, neues Lärmen, Beißen und ingrimmiges Gezwitscher. Die schwächeren Gäste sitzen, während die großen Herren speisen, entsagend um die Gruppe, sind aber höchst achtsam auf den Hergang, weil sie wissen, daß ihnen von jenen doch zuweilen ein Bröcklein zugeworfen wird, natürlich ohne deren Willen, bloß in der Hitze des Gefechtes. Adler und Milane schweben auch wohl in der Höhe über der schmausenden Gesellschaft auf und nieder und stürzen sich, als ob sie auf fliegende Beute stoßen wollten, zwischen sie hinein, ergreifen mit den Fängen ein eben von den Geiern losgearbeitetes Fleischstück und entführen es, bevor letztere noch Zeit haben, dem Frevel zu steuern.

Ein kleines Säugetier wird von solcher freßwütigen Tischgesellschaft binnen wenigen Minuten bis auf den Schädel verzehrt; sogar von einem Rinde oder Kamele bleibt nach einer einzigen Mahlzeit wenig übrig. Die Gesättigten entfernen sich nur mit Widerstreben von der Tafel.

Nicht überall und immer verläuft eine Geiermahlzeit so, wie ich eben geschildert. Schon in Südeuropa und noch mehr in ganz Afrika stellen sich da, wo Geier in der Nähe bewohnter Ortschaften ein Aas aufzuräumen haben, auf diesem noch andere hungrige Gäste ein. In allen südlichen Ländern sind die Hunde teilweise auf Aasnahrung angewiesen, und die wirklich herrenlosen unter ihnen können sich buchstäblich nur dann einmal satt fressen, wenn sie Aas fanden. Im tieferen Innern Afrikas treten zu den Hunden noch die Marabus. Ihnen gegenüber haben die Geier oft schwere Kämpfe zu bestehen; der nagende Hunger aber macht sie dreist und den Gegnern furchtbar. Auch die größten Hunde werden vertrieben, so sehr sie knurren und die Zähne fletschen; denn jeder Geier erkennt in ihnen einen gefährlichen Beeinträchtiger des Gewerbes. Selbst der bissige Hund vermag gegen die Geier nichts auszurichten. Wenn wirklich einer seiner Bisse ihm glückte, traf er höchstens eine der ausgebreiteten Schwingen, ohne den Vogel zu schädigen, wogegen dieser wie eine Schlange seinen Hals vorwirft und der gewaltige Schnabel da, wo er auftrifft, eine blutige Wunde zurückläßt. Anders verhält es sich mit den Marabus. Sie lassen sich von den Geiern nicht vertreiben, sondern schmettern mit ihren Keilschnäbeln rechts und links unter die Menge, bis diese ihnen Platz macht.

Unter Umständen kostet es den Geiern besondere Mühe, ihrer Mahlzeit sich zu versichern. Nach einer mündlichen Mitteilung Behns, welche durch Jerdon bestätigt wird, sind sie in Indien nicht selten auch die Bestatter der menschlichen Leichen. Die armen Hindu, nicht imstande, die Kosten zu erschwingen, welche die Verbrennung eines ihrer Toten erfordert, begnügen sich, den Leichnam auf ein Strohlager zu betten und dieses anzuzünden, damit der Gestorbene des reinigenden Feuers wenigstens nicht gänzlich entbehre. Dann werfen sie den Toten, dessen Haut nur eben versengt ist, in den heiligen Ganges und überlassen es diesem, ihn dem Meere zuzutragen. Mit fortschreitender Verwesung treiben die Leichname auf der Oberfläche des Gewässers dahin und werden nunmehr den Geiern zugänglich. Einer oder der andere läßt sich auf den schwimmenden Körper nieder, hält sich mit ausgebreiteten Schwingen im Gleichgewicht und beginnt zu fressen.

Bei quälendem Hunger mögen die Geier dann und wann auch lebende Tiere, namentlich erkranktes Herdenvieh, angreifen; wie es scheint, bevorzugen jedoch alle Arten Aas oder wenigstens Knochen jeder anderen Nahrung. Obenan stellen sie das Aas der Säugetiere; doch verschmähen sie auch die Leichen der Vögel, Lurche und Fische nicht. Die kleineren Arten sind genügsamer als die größeren. Einzelne scheinen lange Zeit ohne Aas auskommen zu können: sie nähren sich von Knochen, andere hauptsächlich von dem Kote der Menschen oder dem Miste der Tiere und erjagen nebenbei Kerfe und kleine, täppische Wirbeltiere.

Nach beendigter Mahlzeit entfernen sich die Geier ungern weit von ihrer Tafel, bleiben vielmehr stundenlang in der Nähe der Walstatt sitzen und warten hier den Beginn der Verdauung ab. Geraume Zeit später begeben sie sich zur Tränke, und bringen auch hier wieder mehrere Stunden zu. Sie trinken viel und baden sich sehr oft. Freilich ist letzteres kaum einem Vogel nötiger, als ihnen; denn wenn sie von ihrem Tische aufstehen, starren sie von Schmutz und Unrat; zumal die langhälsigen sind oft über und über blutig. Ist auch die Reinigung glücklich besorgt, so bringen sie gern noch einige Stunden in trägster Ruhe zu, setzen sich dabei entweder auf die Fußwurzeln und breiten die Schwingen aus, in der Absicht, sich von der Sonne durchwärmen zu lassen, oder legen sich platt auf den Sand nieder. Der Weg zum Schlafplatze wird erst in den Nachmittagsstunden angetreten. Ihre Nachtruhe nehmen sie entweder auf Bäumen oder auf steilen Felsenvorsprüngen, sehr gern namentlich auf Felsgesimsen, die weder von oben noch von unten her Zugang gestatten.

Der Flug wird durch einige rasch aufeinanderfolgende und ziemlich hohe Sprünge eingeleitet; hierauf folgen mehrere ziemlich langsame Schläge mit den breiten Fittichen. Sobald die Vögel aber einmal eine gewisse Höhe erreicht haben, bewegen sie sich fast ohne Flügelschlag weiter, indem sie durch verschiedenes Einstellen der Flugwerkzeuge sich in einer wenig geneigten Ebene herabsenken oder aber von dem ihnen entgegenströmenden Winde wieder heben lassen. So schrauben sie sich, anscheinend ohne alle Anstrengung, in die ungeheueren Höhen empor, in denen sie dahinfliegen, wenn sie größere Strecken zurücklegen wollen. Ungeachtet dieser scheinbaren Bewegungslosigkeit ihrer Flügel ist der Flug ungemein rasch und fördernd.

In früherer Zeit hat man angenommen, daß es der Geruchssinn wäre, der die Geier bei Auffindung des Aases leite: meine Beobachtungen, die durch die Erfahrungen anderer Forscher vollste Bestätigung finden, haben mich jedoch belehrt, daß die Geier auch auf Aas herabkommen, das noch gänzlich frisch ist und keinerlei Ausdünstung verbreiten kann, daß sie auch bei starkem Luftzuge von allen Richtungen der Windrose herbeifliegen, sobald einer von ihnen ein Aas erspäht hat, auf einem verdeckten Aase dagegen erst dann erscheinen, wenn dasselbe von den Raben und Aasgeiern aufgefunden worden ist und deren Gewimmel sie aufmerksam gemacht hat. Ich glaube deshalb mit aller Bestimmtheit behaupten zu dürfen, daß das Gesicht der vorzüglichste und wichtigste ihrer Sinne, daß es das Auge ist, das ihr Leben ermöglicht.

Die Geier horsten vor Beginn des Frühlings ihrer betreffenden Heimatsländer, demgemäß in Europa in den ersten Monaten unseres Jahres. Nur diejenigen Arten, die selten vorkommen, gründen einzeln einen Horst; alle übrigen bilden Siedelungen. Sie erwählen eine geeignete Felswand oder einen entsprechenden Wald, und hier ist dann jeder passende Platz besetzt. Einige Arten horsten nur auf Felsen, andere bloß auf Bäumen, andere endlich auf dem flachen Boden. Die meisten dulden innerhalb ihrer Ansiedelung gänzlich verschiedene Vögel, Störche z.B., ohne sie irgendwie zu belästigen. Der Horst selbst ist, wenn er auf Bäumen steht, ein gewaltiger Bau, der im ganzen anderen Raubvögelhorsten entspricht. Armdicke Knüppel bilden die Unterlage, feineres Reisig den Mittelbau, schwache Zweige und dünne Wurzeln, die sehr oft mit Tierhaaren untermischt und regelmäßig mit solchen ausgekleidet werden, die Nestmulde. Steht er dagegen auf dem Boden einer Felshöhle oder eines Felsenvorsprunges, so ist er meist kaum noch Horst zu nennen. Das Gelege enthält ein bis zwei Eier von rundlicher Gestalt, rauhem Korn und graulicher oder gelblicher Grundfarbe, die durch dunklere Schalenflecke, Punkte, Tüpfel und Schmitzen bezeichnet sind. Es ist wahrscheinlich, daß beide Geschlechter abwechselnd brüten; von einzelnen Arten weiß ich bestimmt, daß es der Fall ist. Wie lange die Brutzeit währt, hat man noch nicht ermittelt. Das Junge entschlüpft in einem wolligen Daunenkleide dem Ei, ist häßlich und hilflos im hohen Grade und braucht mehrere Monate, bevor es fähig wird, selbständig seine Wege durchs Leben zu wandeln. Beide Eltern lieben es sehr und verteidigen es gegen schwächere Feinde, nicht aber ernstlich auch gegen den Menschen. Anfänglich wird der kleinen Mißgestalt halb verfaultes und im Kropfe der Eltern verdautes Aas in den Rachen gespien, später kräftigere Kost in Menge zugetragen. Ihre Freßlust übertrifft, falls dies möglich, noch die Gier der ausgewachsenen Vögel. Nach dem Ausfliegen bedarf der junge Geier einige Wochen lang der Pflege, Führung und Lehre seiner Eltern; bald aber lernt er es, sich ohne diese zu behelfen, und damit ist der Zeitpunkt gekommen, wo angesichts eines Aases alle verwandtschaftlichen Gefühle ihr Ende erreichen.

Manche Gegner behelligen, wenig Feinde gefährden die Geier. Schmarotzer plagen sie; Adler, Falken, Krähen und andere geflügelte Quälgeister der Raubvögel stoßen auf sie herab und ärgern sie, sobald sie ihrer ansichtig werden; auf dem Aase kommen sie mit Hunden und Marabus in Streit. Der Mensch befehdet die großen Räuber, deren Nutzen er überall erkennt, nur dann, wenn sie vom Pfade der Tugend abweichen und, anstatt Totengräber zu bleiben, auch einmal andern Räubern ins Handwerk pfuschen. Der Hindu sieht in ihnen, weil sie die Leichname seiner Toten verzehren, unzweifelhaft heilige Wesen; der Innerafrikaner läßt sie einfach gewähren, obwohl er sie keineswegs von jedem Verdachte an irgendwelchen Übeltaten freispricht.

Alle Geier sind harte Vögel, die auch unserer strengsten Winterkälte trotzen können, weil sie gewohnt sind, bei ihrem Auf- und Niedersteigen die verschiedensten Wärmegrade zu ertragen, die mit dem gemeinsten Futter sich begnügen, und wenn sie eine Zeitlang gut genährt wurden, tage-, ja wochenlang ohne Nahrung ausdauern, daher leicht in Gefangenschaft zu halten. Weitaus die meisten werden, auch wenn sie als alte Vögel unter die Herrschaft des Menschen kamen, bald zahm. Ihre Gleichgültigkeit hilft ihnen über so manches Elend, wie die Gefangenschaft es mit sich bringt, leicht hinweg. Einzelne freilich sehen längere Zeit in ihrem Wärter einen Feind, dem sie gelegentlich tückisch ihre Kraft fühlbar zu machen suchen. Unterhaltend werden die Geier, wenn man sie in einem geräumigen Käfige mit andern großen Raubvögeln zusammenbringt. Zwar sitzen sie auch jetzt noch den größten Teil des Tages über still und ruhig auf dem einmal gewählten Platze; doch fehlt es einer so bunten Gesellschaft selten an Gelegenheit zu Taten und Handlungen. Namentlich die Fütterung bringt kaum beschreibliche Aufregung hervor. Mit allen Waffen wird gekämpft und zu jedem Mittel gegriffen, um sich des besten Bissens zu bemächtigen. Doch geht es auch hier wie überall: der mächtigste und gewandteste hat das größte Recht und beherrscht und übervorteilt die andern. Vor allem sind es die Gänsegeier, die sich bemerklich machen. Das Gefieder gesträubt, den langen Hals eingezogen, sitzen sie mit funkelnden Augen vor dem Fleische, ohne es anzurühren, aber augenscheinlich bedacht, es gegen jeden anderen zu verteidigen. Der zusammengekröpfte Hals schnellt wie ein Blitz vor und nach allen Seiten hin, und jeder ihrer Genossen fürchtet sich, einen ihm zugedachten Biß zu erhalten. In solchen Augenblicken hat das Gebaren der Gänsegeier täuschende Ähnlichkeit mit der Art und Weise, wie eine Giftschlange sich zum Bisse anschickt. Ihre Unverschämtheit entrüstet selbstverständlich die andern in hohem Grade und wird Ursache zu sehr heftigen Kämpfen. Nicht selten wird einer ohne seinen Willen mitten in das Kampfgewühl gezogen; die ganze Rotte fliegt, flattert und wälzt sich über ihn her, und er hat große Not, wieder davonzukommen. Daß ein solches Gefecht nicht ohne lebhaftes Zischen, kicherndes und gackerndes Schreien, Schnappen mit dem Schnabel und Fuchteln mit den Flügeln vorübergeht, daß es mit andern Worten einen Höllenlärm erregt, braucht nicht erwähnt zu werden. In solchen Augenblicken gewährt eine Geiergesellschaft im Käfige ein höchst unterhaltendes und fesselndes Schauspiel.

*

Die Edelfalken unter den Geiern oder die edelsten Mitglieder der Familie sind die Bartgeier ( Gypaëtus). Sie zeichnen sich nicht bloß vor allen übrigen Arten ihrer Gruppe, sondern auch vor allen Raubvögeln überhaupt durch auffallend gestreckten Leibesbau aus. Ihr Kopf ist groß, lang, vorn platt, hinten etwas gewölbt, der Hals kurz, der Flügel sehr lang und spitzig, die dritte Schwinge in ihm die längste, der sehr lange, zwölffedrige Schwanz stufig und keilförmig, der Schnabel groß und lang, die Oberkinnlade an der Wurzel sattelförmig eingebuchtet, gegen die Spitze hin aufgeschwungen, scharfhakig herabgekrümmt, an der Schneide zahnlos; die untere Kinnlade gerade, der Fuß kurz und verhältnismäßig schwach, der Fang mittellang und sehr schwach, mit starken, aber wenig gekrümmten und ziemlich stumpfen Nägeln bewehrt, das Gefieder reich und großfedrig. Die Schnabelwurzel umgeben nach vorn gerichtete Borstenbüschel, die die Wachshaut bedecken und auch den Unterschnabel teilweise einhüllen; den Kopf bekleiden daunen- und borstenartige, kurze, den Hals dagegen große Federn; das übrige Gefieder liegt etwas knapper an, verlängert sich aber namentlich an den Hosen noch bedeutend und bedeckt die Fußwurzeln bis gegen die Zehen hinab.

Der Bart- oder Lämmergeier ( Gypaëtus barbatus) ist, nach eigenen Messungen spanischer Stücke, 1 bis 1,15 Meter lang, 2,4 bis 2,67 Meter breit; die Fittichlänge beträgt 79 bis 82, die Schwanzlänge 48 bis 55 Zentimeter. Erstere Maße gelten für das Männchen, letztere für das Weibchen; die einen wie die andern aber dürften, wie bei allen großen Vögeln, nicht unerheblichen Schwankungen unterworfen sein. Das Gefieder des alten Vogels ist auf Stirn, Scheitel und an den Kopfseiten gelblichweiß, durch die borstenartigen Federn dunkler gezeichnet, auf Hinterkopf und Hinterhals schön rostgelb, auf dem Rücken, dem Bürzel, den Oberflügel- und Oberschwanzdeckfedern dunkelschwarz mit weißlichen Schäften und hellerer Schafteinfassung, vorn mit gelblichen Spitzenflecken. Die Schwingen und Steuerfedern sind schwarz, auf der Innenfahne aschgrau, die Schäfte weißlich. Der ganze Unterkörper ist hoch rostgelb, an den Vorderhalsfedern am dunkelsten, an den Seiten der Oberbrust und an den Hosen mit einzelnen braunen Seitenflecken gezeichnet, über die Brust verläuft ein Kranz von weißgelben, schwarz gefleckten Federn. Von der Schnabelwurzel an durch das Auge zieht sich ein schwarzer Zügelstreifen, der am Hinterhaupt sich umbiegt, sich aber nicht ganz mit dem der andern Seite vereinigt, also nur einen unvollständigen Kranz bildet. Das Auge ist silberweiß, die äußere Augenhaut mennigrot, die Wachshaut bläulichschwarz, der Schnabel horngrau, an der Spitze schwarz, der Fuß bleigrau. Beim jungen Vogel ist das Auge aschgrau, der Schnabel hornblau, auf der Firste und an der Spitze des Unterschnabels dunkler, der Fuß schmutzig hellgrün, bläulich schimmernd, die Wachshaut bläulichschwarz. Sehr junge Vögel sind oberseits, einige weiß gefleckte Federn am Oberrücken ausgenommen, schwarzbraun, auf Hals und Kopf fast schwarz, unterseits hell rostbraun. Erst nach wiederholtem Federwechsel geht das Jugendkleid in das der alten Vögel über.

Der Bartgeier ist weit verbreitet. In Europa bewohnt er die Alpen und die Hochgebirge Siebenbürgens, einzeln auch den Balkan und die Pyrenäen sowie alle höhern Gebirge der drei südlichen Halbinseln und endlich den Kaukasus. In Asien verbreitet er sich über sämtliche Hochgebirge vom Altai an bis zu den chinesischen Rand- und Mittelgebirgen und von hier wie dort bis zum Sinai, den Gebirgen Südarabiens und dem Himalaja. In den schweizerischen, deutschen und österreichischen Alpen ist er gänzlich ausgerottet oder mindestens in einem Menschenalter erweislich nicht mehr vorgekommen; doch mag er einzelne Gebirgszüge Südtirols dann und wann vielleicht noch besuchen. Auf der Balkanhalbinsel fehlt er keinem höhern Gebirgszuge. In Afrika beschränkt sich sein Wohngebiet auf den Nordrand des Erdteiles, insbesondere den Atlas und den Djebel Ataka nebst Umgegend. Im Nilgebirge läßt er sich sehr selten, im Niltal selbst nur ausnahmsweise einmal sehen.

Mehr als jedes andere Mitglied seiner Familie, vielleicht mit alleiniger Ausnahme der Kondore, darf der Geieradler als ein Bewohner der höchsten Gebirgsgürtel angesehen werden. Doch ist dieser Ausspruch nur so zu verstehen, daß er zwar die Höhe liebt, die Tiefe aber durchaus nicht meidet. Sturm und Wetter, Eis und Schnee lassen ihn gleichgültig; aber auch die in tieferen Lagen südlicher Gebirge regelmäßig herrschende Hitze ficht ihn nicht ersichtlich an, um so weniger, als ihm bei seinem Dahinstürmen selbst die heißen Lüfte Kühlung zufächeln müssen, und er imstande ist, jederzeit belästigender Schwüle zu entgehen und seine Brust in dem reinen Äther der kalten Höhe zu baden. Da, wo er in der Tiefe, ungefährdet durch den Menschen, und mühelos Nahrung findet, siedelt er sich auch in niederen Lagen des Gebirges an, wogegen er in der Regel die höchsten übergletscherten oder schneeumlagerten Berggipfel nicht verläßt.

In den Morgenstunden sieht man ihn, nach meinen Erfahrungen, selten oder nicht; erst anderthalb Stunden nach Sonnenaufgang etwa beginnt er sein Gebiet zu durchstreifen, und spätestens um fünf Uhr nachmittags zieht er seinem Schlafplatze wieder zu. Beide Gatten des Paares fliegen in nicht allzugroßer Entfernung voneinander längs hauptsächlichsten Zügen des Gebirges dahin, gewöhnlich in einer Höhe von nicht mehr als etwa fünfzig Meter über dem Boden. Sie folgen dem Gebirgszug seiner ganzen Länge nach, kehren an der Spitze eines auslaufenden Berges auch wohl um und suchen, in gleicher Weise dahinstreichend, die andere Seite ab. Unterbrechen Quertäler den Hauptzug, so werden diese in derselben Höhe, die der Vogel bisher innegehalten hatte, überflogen, selten aber sogleich mit durchsucht; über Talkesseln dagegen kreist er meist längere Zeit. Findet sein scharfes Auge nichts Genießbares auf, so steigt er empor und sucht, ganz in derselben Weise die Berggipfel und Hochebenen ab; erweist sich auch hier seine Umschau vergeblich, so streicht er in die Ebene hinaus. Ein gerade in seinem Zug begriffener Bartgeier läßt sich nicht gern durch etwas aufhalten. Ich habe gesehen, daß einer so nahe an den bewohnten Gebäuden einer Einsiedelei vorüberflog, daß man ihn von dem Fenster aus hätte mit Schrot herabschießen können. Auch vor Menschen scheut er sich durchaus nicht, schwebt, wenn er Futter sucht, im Gegenteil oft auf wenige Meter vor einem vorüber. Auch streichend fliegt der Bartgeier äußerst schnell, unter laut hörbarem Rauschen seines Gefieders, dahin, ohne jeden Flügelschlag, und seine Gestalt erscheint dabei so zierlich, daß es ganz unmöglich ist, ihn mit irgendeinem Geier oder Adler zu verwechseln. Nur Unkundige können ihn für einen Schmutzgeier ansehen. Ich bin oft versucht worden, den fernfliegenden Bartgeier für einen – Wanderfalken zu halten, wenn ich, von der Falkengestalt getäuscht, mich augenblicklich nicht an die schnellen Flügelschläge des Edelfalken erinnerte. Gurney sagt ungefähr dasselbe: »Der Flug ähnelt so sehr dem größerer Falken, daß ich überrascht und förmlich getäuscht war, als ich den ersten herabgeschossen und einen Geier in den Händen hatte.« Beim Fliegen läßt er seinen Blick nach allen Seiten schweifen, bis er etwas entdeckt hat; dann beginnt er sofort seine Schraubenlinien über dem Gegenstand zu drehen; sein Genosse vereinigt sich sogleich mit ihm, und beide verweilen nun, oft lange kreisend, über einer Stelle, bevor sie ihre Wanderung fortsetzen. Zeigt sich das gefundene der Mühe wert, so lassen sie sich allgemach tiefer hernieder, setzen sich endlich auf dem Boden und laufen nun wie Raben auf das Gesuchte zu. Beim Fußen wählt der Bartgeier stets erhabene Punkte, am liebsten vorstehende Felszacken oder wenigstens Felsplatten. Man erkennt, daß ihm das Ausfliegen schwer wird und er deshalb vorzieht, beim Abstreichen gleich eine gewisse Höhe zu haben, um von hier aus ohne Flügelschlag sich weiter fördern zu können; denn wenn er einmal schwebt, ist der geringste Luftzug genügend, ihn in jede beliebige Höhe emporzuheben. Im Hochgebirge von Habesch steigt er, laut Heuglin, zuweilen so hoch in die Lüfte, daß er dem schärfsten Auge nur noch als kleiner Punkt im blauen Äther erscheint. Auf Felsen, die dies gestatten, sitzt er ziemlich aufrecht, gewöhnlich aber wagerecht, wie der lange Schwanz es bedingt. Der Gang ist verhältnismäßig gut, schreitend, nicht hüpfend. So selten er die Gesellschaft seinesgleichen aufzusuchen scheint, so wenig meidet er die anderer größerer Raubvögel, ohne sich jedoch jemals näher mit ihnen zu befassen. Unbekümmert um sie, gleichsam als ob sie nicht vorhanden wären, zieht er seine Straße, und selbst wenn er unter ihnen horstet, tritt er niemals mit ihnen in irgendwelche Verbindung. Selbst mit dem Steinadler verträgt er sich, aber er beachtet ihn ebensowenig wie irgendein anderes Mitglied seiner Zunft oder Ordnung, vorausgesetzt, daß er von übermütigen Räubern angegriffen wird. Aber auch in diesem Falle fliegt er, ohne Abwehr zu versuchen oder Vergeltung zu üben, wie vorher seinen Weg weiter.

»Unsere Stubengelehrten«, so berichtet Heuglin, »schildern den Bartgeier als stolzen Räuber, der mutig große Säugetiere, ja selbst den Menschen angreift und in den Abgrund zu stoßen sucht. Wir haben Gelegenheit gehabt, diesen Vogel durch längere Zeit alltäglich in nächster Nähe zu beobachten, haben viele Dutzende von ihnen erlegt und untersucht und zu unserm Erstaunen gefunden, daß seine Nahrung fast ausschließlich in Knochen und andern Abfällen von Schlachtbänken besteht, daß er gefallene Tiere und menschliche Leichen angreift, daß er aber nur im Notfall selbst jagt; denn selten glückt es ihm, einen Hasen oder eine verirrte oder kranke Ziege wegzufangen. Rabenartig umherschreitend, auch seitwärts hüpfend, sieht man ihn zuweilen auf den grünen Matten des Hochlandes auf die dort überaus zahlreichen Ratten lauern. In der Haltung hat er nichts mit den eigentlichen Geiern gemein, eher noch manches mit dem Schmutzgeier, namentlich was seine Bewegungen auf der Erde anbelangt. Morgens mit Tagesgrauen verläßt er die Felsen, auf denen er ruht, schweift rasch und weit über Felder, Wiesen und Dörfer zu Tal, oft so blitzschnell, daß man deutlich das sturmartige, fast metallisch klingende Rauschen seines Gefieders vernimmt, kreist dann um Marktplätze, wo gewöhnlich geschlachtet wird, oder folgt mit vielen andern Aasvögeln den Lagern und Heereszügen. So war er während der ersten Monate unseres Aufenthaltes in den Bogosländern nicht beobachtet worden bis zur Ankunft abessinischer Truppen, mit denen er auch wieder verschwand. Während der Feldzüge des Königs Theodor gegen die Gala fanden sich Dutzende dieser Vögel als stetige Begleiter des Heeres ein.«

Krüper gebraucht folgende Worte: »Hört man den Namen Lämmergeier aussprechen, so erinnert man sich unwillkürlich an den kühnsten Räuber in der Vogelwelt und schaudert zusammen, so gebrandmarkt stellt sich der Vogel vor das geistige Auge. Ist der Lämmergeier denn auch wirklich ein den Herden und Menschen Furcht und Schrecken einflößendes und so schädliches Tier, oder ist er ohne sein Zutun in den Ruf gekommen, den er in wissenschaftlichen Schriften und Köpfen erhalten hat? In Arkadien, wo die Gebirge nicht sehr hoch sind, beginnt sein Gebiet unmittelbar am Meere. Was raubt denn dort in der Ebene dieser gefährliche Nachbar? Sucht er dort die Lämmer, Ziegen oder sogar die Rinder auf, um sie zu verspeisen? Man sieht ihn zuweilen in nicht großer Höhe am Fuße eines gebüschreichen Berges kreisen, den Kopf nach unten gerichtet, spähend, plötzlich herabfliegen und verschwinden. Sicherlich macht er in diesem Augenblick eine Beute, gewiß, er hat eine Ziege – nein, er hat nur eine Schildkröte gefunden, die seinen Hunger stillen oder seinen Jungen wohlschmecken soll. Um zu dem Fleisch der Schildkröte zu gelangen, wirft er dieselbe aus der Höhe auf einen Felsen, damit sie zerschellt. Der Engländer Simpson, der den Geieradler in Algerien beobachtete, bestätigt die Angabe und erzählte mir, daß jeder Vogel einen Felsen habe, auf dem er die Schildkröten zertrümmere. Am vierzehnten Mai 1861 besuchte ich den Horst eines Lämmergeiers. Unten an der Felswand lag eine große Menge von Schildkröten sowie verschiedene Knochen.«

»Seine Nahrung«, schreibt mir mein in Spanien lebender Bruder Reinhold nach zwanzigjährigen Beobachtungen, »besteht in Knochen, Aas und lebenden Tieren. Auf frisches Luder sah ich ihn nie fallen, wohl aber, ohne dieses und die bereits schmausenden Raben, Milane und Geier zu beachten, niedrig darüber wegstreichen. Er zieht unter solchen Umständen vielleicht einige Kreise über dem Aas, nimmt am Schmaus jedoch keinen Anteil. Auf meinen Geierjagden habe ich ihn täglich beobachten können. Oft zog er nur sechs oder acht Meter über dem Aas weg, umkreiste es vielleicht drei- oder viermal, ließ sich aber, mochte das Aas noch unangerührt liegen oder von schmausenden Geiern umringt sein, niemals weder auf ihm, noch auf einem in der Nähe befindlichen Felsen nieder. Vier und fünf Tage nacheinander habe ich von früh bis nachmittags auf ihn angestanden, weder auf sich einfindende Geier noch Adler geschossen, um ihn nicht zu verscheuchen, stets aber vergeblich seiner geharrt. In den Gebirgen Mittelspaniens, Sierra de Guadarrama, de Avila, de Gredos z. B., hält man ihn allerdings für einen gewaltigen Räuber; ich selbst aber habe ihn nie ein lebendes Tier ergreifen, so sogar über Ziegenherden hinwegstreichen sehen, ohne daß er die Absicht bekundet hätte, auch nur auf ein Zicklein zu stoßen. Ob etwas Wahres an der Lilford gewordenen Mitteilung südspanischer Jäger ist, daß er Bergsteinböcke über die Felsen jage und sich, nachdem die Geier das Fleisch gefressen, mit deren Knochen nähre, lasse ich dahingestellt sein. In seinem Horste habe ich noch mit Wolle bekleidete Schafe und Lammsbeine gefunden, die dafür sprechen, daß er diese Tiere lebend ergriffen hat, da der spanische Hirt so leicht kein Tier den Geiern überläßt, ohne ihm vorher das Fell abgezogen zu haben.«

Nach so vielen, fast in jeder Beziehung unter sich übereinstimmenden Berichten wird es schwer, die Erzählungen für wahr zu halten, die über die Stärke, Kühnheit und Raubsucht desselben Vogels von den schweizerischen Forschern gegeben worden sind. Hierher gehören die Geschichten Steinmüllers, daß ein Bartgeier versuchte, einen Ochsen von einem Felsen herabzustürzen, daß ein anderer einen einjährigen Ziegenbock, ungeachtet der Gegenwehr seines Herrn, durch die Lüfte davontrug, nachdem er den Besitzer in die Flucht geschlagen hatte, daß ein dritter eine fünfzehn Pfund schwere Ziege aus der Luft herabfallen ließ, ein vierter eine siebenundzwanzig Pfund schwere Eisenfalle auf ein gegenüberliegendes, hohes Gebirge schleppte, ein fünfter von einem Fuchs, den er geschlagen hatte, in der Luft getötet wurde, ein sechster ein Kind in Gegenwart seiner Eltern aufhob und entführte, ein siebenter sogar ein dreijähriges Mädchen, Anna Zurbuchen, vierzehnhundert Schritte weit geschleppt und nur durch die Ankunft eines dem schreienden Mädchen folgenden Mannes abgehalten wurde, es zu fressen, so daß sein wohl am linken Arm und an der Hand verwundetes Opfer gerettet wurde und später als » Geieranni« einen Schneider heiraten konnte, und anderes mehr. Berichtete nicht Girtanner über einen in der neuesten Zeit vorgekommenen Angriff eines Geieradlers auf einen halberwachsenen Knaben, ich würde alle Geschichten solcher Art unbedenklich in die Rumpelkammer der Fabel geworfen haben und nach wie vor den Geieradler als einen Vogel bezeichnen, der im großen nicht mehr ist, als der ihm in vieler Hinsicht nahe verwandte Schmutzgeier im kleinen: ein kraftloser, feiger, leiblich wie geistig wenig begabter Raubvogel, der nur gelegentlich ein schwächeres, lebendes Wirbeltier wegnimmt, gewöhnlich aber in Knochen und andern tierischen Abfällen seine Speise findet. Eingedenk aber der Gewissenhaftigkeit des eben genannten, von mir hochgeachteten Forschers, darf ich dessen Darlegung nicht verschweigen, so schwer mir auch wird, zu glauben.

»Mit der Frage nach der Ernährung des Alpenbartgeiers«, sagt Girtanner, dessen Mitteilungen ich übrigens nur im Auszug wiedergebe, »sind wir sowohl aus die Beschaffenheit des Nährstoffes als auf die Art und Weise, wie er sich desselben bemächtigt, bei dem streitigsten Kapitel in seiner Naturgeschichte angelangt. Daß er Aas frißt, steht fest: hierin stimmen alle Berichte überein. Am deutlichsten beweist dies, wenn wir noch vermeiden wollen, aus seinem bezüglichen Verhalten in Gefangenschaft auf sein Freileben zu schließen, der Umstand, daß die Falle stets mit solchem geködert wird, und daß er oft auf Aas angetroffen worden ist.« Von ihm selbst getötete kleinere Vierfüßler: Berghasen, Murmeltiere, frischgesetzte, überhaupt junge Gemsen und Ziegen, Lämmer, Ferkel usw. zieht er bei uns jeder andern Nahrung vor, die wildlebenden aber den Haustieren. Findet er solche seinerseits ohne Anstrengung und Gefährdung zu erbeutende Säuger in genügender Anzahl, so ist er gewiß zufrieden, seinen Hunger auf die müheloseste Weise stillen zu können; gelingt ihm dies aber nicht, und ist auch kein Aas zu haben, dann zwingt ihn der Hunger, dann führt ihn der Selbsterhaltungstrieb dazu, größere lebende Tiere zu überfallen und zu bezwingen: Schafe, Ziegen, Gemsen, Füchse, Kälber usw. Hierüber sind alle Berichte, die mir seitens gewissenhafter Beobachter eingegangen sind, zu sehr einig, als daß für mich die vollständige Sicherheit der Tatsache noch im geringsten fraglich sein könnte. Dieselben Berichterstatter sind auch darin einig, daß sich der Alpenbartgeier von Aas und kleinen Säugern allein gar nicht zu erhalten imstande wäre. Berghasen sucht er aus dem Gestrüpp und Krummholz herauszujagen, um sie dann auf offenem Gelände entweder ohne weiteres zu fassen oder vorher durch einen Flügelhieb zu betäuben. Je nach der Sicherheit der Stelle frißt er die Beute sofort an oder trägt sie nach dem Horst oder seinem gewöhnlichen Standplatz. Bei der Jagd auf erwachsene Gemsen, Schafe usw. bedient er sich zu deren Bewältigung in erster Linie seiner Flügel, nicht der Fänge. Während der Adler mit angezogenen Flügeln wie eine Bombe aus der Luft auf die Beute herabfährt, ihr die Fänge einschlägt und sie durch Ersticken mordet, so geschieht der Angriff des Bartgeiers meist erst aus ziemlicher Nähe. Unser Tessiner Beobachter berichtet nach mehrfacher eigener Anschauung: »Wenn der Bartgeier mit seinen scharfen Augen auf dem Boden unter sich ein Tier sieht, das er fressen will, so fällt er nicht wie ein Stein aus der Luft herab, gleich dem Steinadler, sondern er kommt in weiten Kreisen herabgeflogen. Oft setzt er sich zunächst auf einen Baum oder einen Felsen und beginnt den Angriff erst, nachdem er sich von hier nochmals, jedoch nicht hoch, erhoben hat. Sieht er Leute in der Nähe, so schreit er laut und fliegt fort. Nie greift er Tiere an, die weit von Abhängen im flachen Tal weiden; bemerkt er aber eine Gemse zum Beispiel, die nahe am Abgrund graset, so beginnt er, von hinten heranschießend, mit wuchtigen Flügelschlägen das aufgeschreckte Tier hin und her zu jagen und zu schleppen, bis es, völlig verwirrt und betäubt, nach dem Abhang hinflieht. Erst wenn er diesen seinen Zweck erreicht hat, legt er seine ganze Kraft in die starken Flügel. Von beiden Seiten fahren mit betäubendem Zischen und Brausen die harten Schwingen klatschend auf das tödlich geängstigte, halb geblendete Opfer. Wohl sucht dieses, zeitweise noch sich zusammenraffend, mit den Hörnern den Mörder abzuwehren – vergebens. Zuletzt wagt es einen Sprung oder macht einen Fehltritt; es springt oder stürzt in die Tiefe, oder aber es bricht todesmatt zusammen und kollert sterbend über die Felsbänke. Langsam senkt sich der Bartgeier seinem Opfer nach, tötet es nötigenfalls noch vollständig mit Flügeln und Schnabel und beginnt ungesäumt, das warme Tier zu zerfleischen. Steht ein Schaf oder ein ähnliches Tier, ein Jagdhund, an sehr steiler Stelle am Abhang, und er wird nicht von ihm bemerkt, bis er, von hinten kommend, sich ihm genaht hat, so dauert der Kampf oft nur sehr kurze Zeit. Er fährt mit scharfem Flügelschlag geraden Weges an das überraschte Opfer an und wirft es durch den ersten Anprall glücklich hinunter, oder er reißt dasselbe fliegend mit Schnabel und Krallen über die Felskante hinaus und läßt es stürzen, im Abgrund zerschellen.« Hiermit übereinstimmend schreibt mir Baldenstein: »Als ich einst auf einer meiner Gebirgsjagden gegen Abend in gemütlichem Gespräch bei einem Hirten saß, schnupperte dessen Hund am nahen Anhang herum. Plötzlich erreichte ein Schrei des Hundes unser Ohr. Im selben Augenblick sahen wir den treuen Herdenbewacher über dem Abgrund in der Luft schweben, während sein Mörder, ein alter Bartgeier, triumphierend über ihm hinschwamm. Wir hatten unmittelbar vorher nicht auf den Hund geachtet und auch von dem Geier nichts bemerkt, bis uns der sonderbare Schrei des armen Tieres nach jener Stelle sehen ließ. Ohne jenen Schreckenslaut wäre der Hund auf rätselhafte Weise verschwunden, und wir hätten uns sein Verschwinden nie erklären können, wenn auch sicher der Verdacht auf diese Todesart in uns sofort aufgetaucht wäre. Schnell ließ sich auch der Geier auf seine Beute hinunter und verschwand wie diese vor unsern Augen. Es wickelte sich alles sehr rasch ab, rascher, als es erzählt werden kann. Ob der Vogel diese Beute mehr durch die Gewalt seines Flügelschlages oder durch einen Riß mit dem Schnabelhaken über den Felsen hinausgeworfen, bin ich deshalb nicht zu entscheiden imstande, weil, wie gesagt, bei unserm Aufblicken der Hund schon frei in der Luft schwebte; sicher aber weiß ich, daß der Bartgeier nie auf einen meiner jagenden Hunde stieß, solange sie, entfernt vom Abgrund, auf ebenem Boden suchten, sooft er auch allein oder zu zweien nahe über ihnen kreiste. Der Bartgeier ist nicht ein Stoßvogel im Sinne des Adlers.« Daß und in welcher Weise der Bartgeier auch erwachsene Gemsen angreift und bewältigt, hatte Saratz mit eigenen Augen anzusehen Gelegenheit: »Als ich einst«, schreibt er, »von meinem Hause aus Gemsen auf ihrem Marsche zuschaute, sah ich plötzlich, wie ein gewaltiger Bartgeier von hinten auf eine derselben niederstürzte, ihr einige rasche Flügelschläge versetzte, dann auf die am Boden liegende Beute sich warf und sie sofort mit dem Schnabel zu bearbeiten begann. Bei meinen Jagdstreifereien auf Gemsen sah ich einmal ein kleines Rudel derselben an einem schmalen Gletscher dahinziehen und ruhig, die Geis voran, sich dem Berggrat zuwenden. Plötzlich stutzt die Geis, die andern halten bestürzt an, und im Nu haben alle einen Kreis gebildet, die Köpfe sämtlich nach innen zugekehrt. Was mochte diese Unruhe, diesen plötzlichen Halt bewirkt haben? Hierüber gab mir ein der Höhe zugewandter Blick Aufschluß; denn ich wurde bald gewahr, daß sich über ihnen in der Luft etwas schaukelte, was mir mein Glas als Bartgeier zu erkennen gab. Plötzlich stürzte sich dieser in schräger Richtung von hinten den Gemsen nach, die ihn jedoch mit tatkräftigem Emporwerfen der Hörner empfingen und zwangen, von ihnen abzulassen. Er erhob sich, um viermal denselben Angriff zu wiederholen. Nochmals stieg er empor, diesmal aber immer höher und höher, und als er nur noch als Punkt am Himmel sichtbar war, da plötzlich stiebten meine geängstigten Tiere auseinander, um sich im gestreckten Lauf einer überhängenden Felswand zu nähern, der sie sich anschmiegten und nun das Auge der Höhe zurichteten. In dieser Stellung verblieben sie, bis ihnen die herandämmernde Nacht Beruhigung über ihre Sicherheit brachte.« Daß der Bartgeier sich auch an Menschen wage mit der Absicht, sie zu töten, ist seit langer Zeit geglaubt und als Märchen verlacht, dann wieder als Tatsache behauptet oder doch wenigstens als vielleicht möglich gehalten worden. Beispiele vom Raub kleiner Kinder durch große Raubvögel, bei denen es sich in unserer Alpenkette jedenfalls nur um den Steinadler und den Bartgeier handeln kann, sind zu sicher festgestellt, als daß hieran noch gezweifelt werden könnte. Warum nun der Verbrecher immer der Steinadler sein soll, ist nicht ohne weiteres klar. Was den Bartgeier, der sich erwiesenermaßen an erwachsene Gemsen wagt, die doch im Verhältnis zu einem kleinen Kind jedenfalls wehrhaft sind und die dennoch meist besiegt werden, abhalten sollte, bei gebotener Gelegenheit ein solches hilfloses Wesen wegzuschleppen, über einen Felsen, an denen man sie in den Bergen oft genug in der Nähe der Hütten herumkrabbeln läßt, herunterzuwerfen, will mir nicht einleuchten. Man verteile hier ruhig die Schuldenlast auf beide Räuber. Denn auch der Bartgeier versucht die Beute wegzutragen, wenn er sie aus irgendeinem Grunde nicht an Ort und Stelle verzehren kann. Übersteigt ihr Gewicht seine Kraft, die man sich jedoch nur nicht zu gering vorstellen möge, so kann er sie immer noch fallen lassen, wie dies bei allen Arten von Dieben vielfach beobachtet worden ist. Begründeter und begreiflicher ist der Zweifel darüber, daß sich unser Bartgeier auch an halberwachsene Menschen wage, in der Absicht, sie auf irgendeine Weise zu vernichten. Beispiele von solchen Überfällen mit oder ohne Erfolg, an denen nicht die gerechtesten Zweifel haften, sind sehr wenige bekannt; doch gewinnt die Glaubwürdigkeit jenes Falles an der Silbernalp, wo ein Hirtenbube durch einen Bartgeier von einem Felskopfe in den Abgrund gestoßen und am Fuße der Felswand von ihm angefressen worden sein soll, durch die Feststellung der Wahrheit der neuesten ähnlichen Begebenheit im Berner Oberland eine kräftige Stütze. Dieser jüngste Fall eines Angriffes seitens eines schweizerischen Bartgeiers auf einen halberwachsenen Menschen trug sich im laufenden Jahr zu, ist also keine veraltete Geschichte, und ich habe mich sehr bemüht, die Feststellung der Tatsache oder die Grundlosigkeit des Gerüchtes sicherzustellen.

»Im Laufe des Juni 1870 war in mehreren schweizerischen Zeitungen zu lesen, daß bei Reichenbach, im Kanton Bern, ein Knabe von einem ›Lämmergeier‹ überfallen worden sei und dem Angriff sicher erlegen wäre, wenn der Vogel nicht noch rechtzeitig hätte verscheucht werden können. Zuerst schenkte ich der Mitteilung wenig Aufmerksamkeit und erwartete, der Lämmergeier werde sich wohl baldigst in einen Adler, wo nicht gar in einen Habicht, und der überfallene Knabe in ein Hühnchen verwandeln; doch der Widerruf blieb diesmal aus, und da die Sache für mich Teilnahme genug darbot, um verfolgt zu werden, so wandte ich mich an Herrn Pfarrer Haller in Kandergrund, dessen Freundlichkeit mir von früher her schon bekannt war.«

Unser Forscher erzählt nun, wie er von dem genannten Pfarrherrn an einen zweiten, Herrn Blaser, verwiesen wurde und von letzterem nach verschiedenem Hin- und Herschreiben folgende Nachricht erhalten habe. »Es war am zweiten Juni 1870, nachmittags vier Uhr, da ging jener Knabe, Johann Betschen, ein munterer, aufgeweckter Bursche von vierzehn Jahren, noch klein, aber kräftig gebaut, von Kien hinauf nach Aris. Kien liegt im Tolgrund bei Reichenbach, im Winkel, den der Zusammenfluß der Kander und der Kien aus dem Kientale bildet, Aris ungefähr hundertundfünfzig Meter hoch auf einer Stufe des Bergabhanges. Der Weg führte den Knaben ziemlich steil über frischgemähte Wiesen hinauf, und wie er eben oben auf einer kleinen Bergweide noch ungefähr tausend Schritte von den Häusern entfernt, ganz nahe bei einem kleinen Heuschober angelangt war, erfolgte der Angriff. Plötzlich und ganz unvermutet stürzte der Vogel mit furchtbarer Gewalt von hinten auf den Knaben nieder, schlug ihm beide Flügel um den Kopf, so daß ihm, nach seiner Bezeichnung, gerade war, als ob man zwei Sensen zusammenschlüge, und warf ihn sogleich beim ersten Hiebe taumelnd über den Boden hin. Stürzend und sich drehend, um sehen zu können, wer ihm auf so unliebsame Weise einen Sack um den Kopf geschlagen, erfolgte auch schon der zweite Angriff und Schlag mit beiden Flügeln, die fast miteinander links und rechts ihm um den Kopf sausten und ihm beinahe die Besinnung raubten, so ›sturm‹ sei er davon geworden. Jetzt erkannte der Knabe einen ungeheuren Vogel, der eben zum dritten Mal auf ihn herniederfuhr, ihn, der etwas seitwärts auf dem Rücken lag, mit den Krallen in der Seite und auf der Brust packte, nochmals mit den Flügeln auf ihn einhieb, ihn beinahe des Atems beraubte und sogleich mit dem Schnabel auf seinen Kopf einzuhauen begann. Trotz alles Strampelns mit den Beinen und Wenden des Körpers vermochte er nicht, den Vogel zu vertreiben. Um so kräftiger benutzte der Junge seine Fäuste, mit deren einer er die Hiebe abzuwehren suchte, während er mit der andern auf den Feind losschlug. Dies muß gewirkt haben. Der Vogel erhob sich plötzlich etwas über den Knaben, vielleicht um den Angriff zu wiederholen. Da erst fing dieser mörderlich zu schreien an. Ob dies Geschrei das Tier abgehalten habe, den Angriff wirklich zu erneuern, oder ob er bei seinem Auffliegen eine auf das Geschrei des Burschen herbeieilende Frau gesehen und er ihn deshalb unterließ, bleibt unausgemacht. Anstatt wieder sich niederzustürzen, verlor er sich rasch hinter dem Abhang. Der Knabe war jetzt so schwach, von Angst und Schreck gelähmt, daß er sich kaum vom Boden zu erheben vermochte. Die erwähnte Frau fand ihn, als er sich eben taumelnd und blutend vom Boden aufraffte. Gesehen hat die Frau den Vogel nicht mehr. Dieses kann nun trotz allem bezweifelt werden; ich selbst bezweifle es aber nicht im geringsten. Johann Bretschen, der von solchen Vögeln vorher nie gehört hatte, konnte auch einen solchen Vogelkampf nicht sofort erfinden und eingehend beschreiben, während er doch seiner Retterin sofort den Hergang der Sache erzählte, sowie nachher andern Leuten, als man ihn bei den Häusern wusch und verband. Ich kenne zudem ihn und seine Familie als wahrheitsliebend. Die Wunden, die ich selbst bald nachher besichtigte, bestanden in drei bedeutenden, bis auf den Schädel gehenden Aufschürfungen am Hinterkopfe. Auf Brust und Seiten sah man deutlich die Krallengriffe als blaue Flecken, zum Teil blutig, und der Blutverlust war bedeutend. Der Knabe blieb acht Tage lang sehr schwach. An seinen Aussagen also und an der Wirklichkeit der Tatsache ist nach meiner Ansicht kein Zweifel zu hegen. Wie sollte ich nun aber von dem Jungen, der sonst nie solche Vögel gesehen, nach der Angst eines solchen Kampfes erfahren, ob er es mit einem Steinadler oder mit einem Bartgeier zu tun gehabt habe? Ich nahm ihn ins Verhör, und er berichtete mir, so gut er konnte. Namentlich war ihm der fürchterlich gekrümmte Schnabel, an dem er beim Aufsteigen des Vogels noch seine Haare und Blut sah, im Gedächtnis geblieben, ferner ein Ring um den Hals und die ›weiß grieseten Flecken‹ (mit weißen Tupfen besprengte Fittiche) und endlich, was mich am meisten stutzig machte, daß er unter dem Schnabel ›so 'was wüstes G'strüpp‹ gehabt habe.«

Der Pfarrer berichtet nun in ausführlicher, schon von Girtanner gekürzter Weise über die mit dem geschädigten Knaben, unter Vorlegung verschiedener Abbildungen vorgenommene, sehr geschickt und sorgfältig geleitete Prüfung, beschließt mit ihm nach Bern zu reisen und erzählt, daß der Bursche, im Museum zuerst zum Steinadler geführt, von diesem als von seinem Gegner durchaus nichts wissen wollte, daß er beim Anblick eines Bartgeiers im dunklen Jugendkleid in die größte Verlegenheit geriet, weil ihm der Vogel zwar in Bezug auf die Form und Größe des Schnabels und das Gestrüpp unter demselben seinem Feinde ähnlich, im Gefieder aber durchaus unähnlich vorkam, und daß, als er endlich vor einem alten, gelben Bartgeier stand und denselben kaum erblickt hatte, er plötzlich ausrief: »Der isch's jitzt, das isch jitzt dä Schnabel, grad däwäg sy d'Flecke grieset gsi und so dä Ring um e Hals, und das isch jitzt s'G'strüpp.« Immer wieder kehrte der Knabe zu diesem Bartgeier mit hellgelbem Halse, Brust und Bauch zurück und anerkannte ihn als seinen Gegner. Immer wieder trat er erregt vor denselben hin mit der Erklärung: »das isch e, grad so isch er gsi!«

»So vereinzelt glücklicherweise Angriffe des Bartgeiers auf Menschen überhaupt sind und zumal solche in der Größe des angeführten Knaben dastehen«, fährt Girtanner fort, »zweifle ich wenigstens nicht mehr daran, daß sie vorkommen, überlasse es jedoch natürlich jedem, selbst davon zu halten, was immer er möge. Daß unser Bartgeier auch erwachsene Menschen, in der Hoffnung sie zu bewältigen, mörderisch überfallen, vom Felsenrand gestürzt, oder auf eine andere Art umgebracht habe, ist nie festgestellt worden. Ebensowenig aber wollen sich solche Jäger, Alpenwanderer, Hirten, die an gefährlicher Stelle im Gebirge verweilend, plötzlich den knarrenden, sausenden Flügelschlag des unmittelbar über ihrem Körper pfeilschnell am Felskopf hin und in den gähnenden Abgrund hinaus schießenden mächtigen Vogels in beängstigender Weise selbst gespürt haben, einreden lassen, daß der reine Zufall den Weg desselben an jener Stelle durch und genau über die Länge ihres Leibes weggeführt habe.«

Unsere Kenntnis über die Fortpflanzung des Bartgeiers ist in den letzten Jahren durch verschiedene Beobachter wesentlich erweitert worden. Ziemlich übereinstimmend wird angegeben, daß auch dieser Vogel, wie so viele andere Mitglieder seiner Zunft, wiederholt in demselben Horste, im Süden auch ohne Bedenken unter andern Geiern brütet. Ein Horst, den Lilford in Spanien besuchte, war, wie die Bewohner der nächsten Ortschaften versicherten, seit Menschengedenken benutzt worden. In der Regel wählt der Bartgeier, nach anderer Raubvögel Art, eine geräumige Felsenhöhle an einer in den meisten Fällen unzugänglichen Felswand zu seiner Brutstätte; nach Mitteilungen meines Bruders kann es aber auch geschehen, daß er kaum zehn Meter über zugänglichem Boden nistet. Ob er selbst den Horst erbaut oder den eines andern Raubvogels einfach in Beschlag nimmt, ist bis jetzt noch nicht ausgemacht, ebensowenig, als festgestellt werden konnte, ob ein und dasselbe Paar in jedem Jahre in dem nämlichen Horste brütet oder zwischen mehreren Niststellen wechselt. In der Schweiz wählt er, nach Girtanners Erhebungen, zu seiner Brutstätte eine Stelle an einer möglichst kahlen, unnahbaren Felswand ziemlich hoch oben im Gebirge, immer da, wo überhängendes Gestein ein schützendes Dach über einer geräumigen Nische bildet. Seinen Horst besucht der Vogel bereits in den letzten Monaten des Jahres regelmäßig; denn schon im Januar, spätestens in den ersten Tagen des Februar, beginnt sein Brutgeschäft. In weitaus den meisten sicher festgestellten Fällen legt das Weibchen nur ein einziges Ei; doch bemerkt Saratz, daß am Camogaskerhorst bald ein, bald zwei Junge von der gegenüberliegenden Felswand aus bemerkt wurden. Die Eier sind groß, rundlich und grobkörnig, auf trüblichweißem Grunde mit kleineren und größeren, zuweilen auch sehr großen, aschgrauen oder rotgrauen Schalenflecken und ockergelben, braunroten oder rotbraunen Tupfen und Flecken gezeichnet, die unten oder um die Mitte des Eies dichter zusammenstehen. Wie lange die Brutzeit währt, ist nicht bekannt; man weiß nur, daß zu Anfang des März, spätestens im April, in der Schweiz wie in Südspanien und Nordafrika ausgeschlüpfte Junge bemerkt werden.

Der erste Naturforscher, der einen Horst des Geieradlers erstieg, scheint mein Bruder gewesen zu sein. Der Horst stand auf einem Felsenvorsprung, der durch das etwas überhängende Gestein einigermaßen vor den Sonnenstrahlen geschützt war, kaum mehr als fünfzehn Meter über dem Fuß des letzten Felsenkammes, war also verhältnismäßig leicht zu erreichen. Der Durchmesser des Unterbaues betrug ungefähr anderthalb Meter, der Durchmesser der etwa zwölf Zentimeter tiefen Nestmulde sechzig Zentimeter, die Höhe einen Meter. Dicke und lange Äste, von der Stärke eines Kinderarmes bis zu der eines Daumens, bildeten den Unterbau; hierauf folgte eine dünne Schicht von Zweigen und Ästchen, zwischen denen die Nestmulde eingetieft war. Diese bestand aus denselben, aber etwas feineren Bestandteilen und war innen mit Baststricken, Kuh- und Roßhaaren sorgfältig ausgekleidet. Um den Horst herum waren alle Felsplatten mit einer schneeweißen Kotkruste überzogen. Ein zweiter Horst in Griechenland wurde von Simpson bestiegen. Derselbe war, wie Krüper berichtet, aus starken Zweigen erbaut und mit verschiedenen Tierhaaren, besonders solchen von Ziegen, ganz durchwebt und innen flach ausgepolstert. Auf ihm saß ein drei Wochen altes Junges, dessen Tafel mit Knochen, einem ganzen Eselsfuß, Schildkröten und dergleichen reich bedeckt war. »Beide Eltern nahten und stießen zuweilen ein Pfeifen aus, das dem eines Hirten nicht unähnlich klang.« Später zeigten sich die Alten noch ängstlicher; davon aber, daß sie einen Angriff versucht hätten, sagt Krüper kein Wort.

Das Gefangenleben der Lämmergeier ist vielfach beobachtet worden und entspricht vollständig dem Charakterbild, das man bei Erforschung des Freilebens unsers Vogels gewinnt. Mein Bruder erhielt einen jungen Bartgeier im Jugendkleid, der von zwei Hirten aus dem beschriebenen Horst genommen und zunächst einem Fleischer zum Ausfüttern übergeben, von diesem aber seinem spätern Herrn abgetreten worden war. Die beiden alten Vögel hatten, als man ihnen ihr Junges rauben wollte, die Hirten nahe umkreist, ohne jedoch auf dieselben zu stoßen, sich auch nach einigen Steinwürfen entfernt und das Geschrei ihres Kindes nicht weiter beachtet.

»Als ich den jungen Geieradler zum ersten Male sah«, erzählt der genannte, »war er sehr unbeholfen und ungeschickt. Er trat noch nicht auf die Füße, sondern ließ sich, wenn er zum Auftreten gezwungen worden war, sofort wieder auf die Fußwurzeln nieder, legte sich auch wohl geradezu auf den Bauch. Die ihm vorgelegten Fleischstückchen ergriff er mit der Spitze des Schnabels, warf sie dann in die Höhe und fing sie geschickt wieder auf, worauf er sie begierig hinunterschlang. Knochen behagten ihm jetzt ebensowenig als später; stopfte ich ihm solche, die scharfe Ecken oder Kanten hatten, bis in den Kropf hinab, so würgte er solange, bis er sie wieder ausspie. Bei Tage wurde er in die Sonne gesetzt und breitete dann sogleich Flügel und Schwanz aus, legte sich wohl auch auf den Bauch und streckte die Beine weit von sich; in dieser Stellung blieb er mit allen Anzeichen der höchsten Behaglichkeit stundenlang liegen, ohne sich zu rühren. Nach ungefähr einem Monat konnte er aufrecht stehen und begann nun auch zu trinken. Dabei hielt er das ihm vorgesetzte Gefäß mit einem Fuße fest, tauchte den Unterschnabel tief ein und warf mit rascher Kopfbewegung nach oben und hinten eine ziemliche Menge von Wasser in den weit geöffneten Rachen hinab, worauf er den Schnabel wieder schloß. Vier bis sechs Schluck schienen zu seiner Sättigung ausreichend zu sein. Jetzt hackte er auch bereits nach den Händen und Füßen der Umstehenden, verschonte aber immer die seines Herrn. Einen Monat später war er bis auf den Hals, dessen Krausenfedern oben hervorsproßten, vollkommen befiedert und sein Schwanz bedeutend, jedoch noch keineswegs zu voller Länge gewachsen. Er wurde in einen geräumigen Käfig gebracht und gewöhnte sich auch bald ein, nahm jedoch in den ersten beiden Tagen seines Aufenthaltes in dem neuen Raum keine Nahrung zu sich und trank nur Wasser. Nach Ablauf dieser Frist bekam er Hunger. Ich warf ihm Knochen vor, er rührte sie nicht an; sodann bekam er Köpfe, Eingeweide und Füße von welschen und andern Hühnern, aber auch diese ließ er unberührt liegen. Als ich ihm Knochen einstopfte, brach er dieselben augenblicklich wieder aus, ebenso die Eingeweide der Hühner; erst viel später begann er Knochen zu fressen. Frisches Rind- und Schöpsenfleisch verschlang er stets mit Gier. Nachdem er das erstemal in seinem Käfig gefressen hatte, legte er sich wieder platt auf den Sand, um auszuruhen und sich zu sonnen. Er antwortete mir und kam, sobald ich ihn rief, zu mir heran, ließ sich streicheln und ruhig wegnehmen, während er augenblicklich die Nackenfedern sträubte, wenn ein Fremder nahte. Auf Bauern in der Tracht der Vega schien er besondere Wut zu haben. So stürzte er mit heftigem Geschrei auf einen Knaben los, der seinen Käfig reinigen sollte, und zwang ihn mit Schnabelhieben, denselben zu verlassen. Einem Bauer, der ebenfalls in den Käfig ging, zerriß er Weste und Beinkleider. Nahte sich ein Hund oder eine Katze seinem Käfig, so sträubte er die Federn und stieß ein kurzes, zorniges ›Grik, grik, grik‹ aus, dagegen kam er regelmäßig an sein Gitter, wenn er meine Stimme vernahm, ließ erfreut und leise seinen einzigen Laut hören und gab auf jede Weise sein Vergnügen zu erkennen. So steckte er den Schnabel durch das Gitter und spielte mit meinen Fingern, die ich ihm dreist in den Schnabel stecken durfte, ohne befürchten zu müssen, daß er mich beißen werde. Wenn ich ihn aus seinem Käfig herausließ, war er sehr vergnügt, spazierte lange im Hofe herum, breitete die Schwingen, putzte seine Federn und machte Flugversuche.

Ich wusch ihm von Zeit zu Zeit die Spitzen seine Schwung- und Schwanzfedern rein, weil er dieselben stets beschmutzte. Dabei wurde er in einen Wassertrog gesetzt und tüchtig eingenäßt. Diese Wäsche schien ihm entschieden das unangenehmste zu sein, was ihm geschehen konnte; er gebärdete sich jedesmal, wenn er gewaschen wurde, geradezu unsinnig und lernte den Trog sehr bald fürchten. Wenn er dann aber wieder trocken war, schien er sich höchst behaglich zu fühlen und es sehr gern zu sehen, daß ich ihm seine Federn wieder mit ordnen half.

In dieser Weise lebte er bis Ende Mai gleichmäßig fort. Er fraß allein, auch Knochen mit, niemals aber Geflügel. Ich versuchte es mit allerlei Vögeln; er erhielt Tauben, Haus- und Rothühner, Enten, Blaudrosseln, Alpenkrähen, Blauröcke, gleichviel. Selbst wenn er sehr hungrig war, ließ er die Vögel liegen; stopfte ich ihm Vogelfleisch mit oder ohne Federn ein, so spie er es regelmäßig wieder aus. Dagegen verschlang er Säugetiere jeder Art ohne Widerstreben. Ich habe diesen Versuch unzählige Male wiederholt: das Ergebnis blieb immer dasselbe.«

Eine von Girtanner vorgenommene Vergleichung der von ihm an seinem Pfleglinge und von früheren Beobachtern an andern gefangenen schweizerischen Bartgeiern gesammelten Erfahrungen ergibt, daß sich junge, in die Gefangenschaft geratene Geieradler sehr zu ihrem Vorteile von alten unterscheiden. Diese erweisen sich als träge, dumm und trotzig und wollen nie in ein trauliches Verhältnis zu Menschen treten, wogegen die jungen nicht nur viel beweglicher sind, sondern auch weit mehr Fassungsgabe bekunden, sich geistig und körperlich selbständiger zeigen, mit ihren Pflegern in vertraulicheren Verkehr treten und deshalb weit richtigere Einblicke in ihr Betragen in der Freiheit erlauben als die alten. Einer, den Baldenstein sieben Monate lang pflegte, benahm sich im wesentlichen ebenso wie der vorhin geschilderte und faßte dieselbe Zuneigung zu seinem Gebieter. So wußte er sein Bedürfnis nach Bädern aufs deutlichste dadurch anzuzeigen, daß er sich mit den Flügeln schwimmend und mit dem Schwanze hin und herfegend auf dem Boden niederkauerte und alle Bewegungen eines badenden Vogels so deutlich darstellte, daß Waldenstein sofort eine gefüllte Wanne holte, in die sich der Vogel ungesäumt stürzte und nun alle Bewegungen, die er vorher im Trockenen ausgeführt, jetzt mit dem größten Behagen im Wasser wiederholte, sich im Bade fast völlig untertauchend und gänzlich einnässend. Neckte Baldenstein seinen Vogel zu arg, so machte dieser unschädliche Scheinangriffe auf seinen Gebieter, so innig er sich diesem auch angeschlossen und so bestimmt er auch in ihm seinen Wohltäter erkannt hatte. Wenn er auf dem Tische stand, war sein Kopf in gleicher Höhe mit dem seines Herrn, und beide hielten Unterredungen miteinander. Der Bartgeier krabbelte seinem Pfleger mit dem Schnabel im Backenbarte herum oder steckte ihn beim Handgelenk in die Ärmel und ließ dabei sein gemütliches »Gich« hören. Baldenstein dagegen konnte ihn streicheln wie er wollte, ohne daß er jemals Mißtrauen zeigte. Fremden gegenüber benahm er sich ganz anders.

Der Schaden, den der freilebende Bartgeier dem Menschen zufügt, ist gering, läßt sich mindestens mit dem vom Steinadler verursachten nicht vergleichen. Im Süden, wo Aas und Knochen, Schildkröten und andere kleine Tiere ihn mühelos ernähren, erlaubt er sich nur ausnahmsweise Übergriffe auf menschliches Besitztum. Von einem erheblichen Nutzen, den er stiften könnte, ist freilich ebensowenig zu reden, es sei denn, daß man der Tuaregs gedenken wollte, die diesen, bei ihnen gemeinen Vogel seines Fleisches und Fettes wegen erlegen, um ersteres zu verspeisen und letzteres als Mittel gegen den Biß giftiger Schlangen zu verwenden. Da, wo der Bartgeier häufig auftritt, führt er ein ziemlich unbehelligtes Leben. Man verfolgt ihn nicht, wenigstens nur, um der Jagdlust Genüge zu tun, nicht aber aus Gründen der Notwehr. Demungeachtet bleibt der Mensch der schlimmste Feind des Vogels, denn er schädigt ihn, wenn nicht unmittelbar, so doch mittelbar durch weiter und weiter umsichgreifende Besitznahme derjenigen Gebiete, in denen er vormals ungehindert herrschte und noch heutigen Tages ein freies Leben führt. Über die Jagd selbst wie über den Fang ist wenig zu berichten. Wen der Zufall nicht begünstigt, wem nicht ein Horst die Jagd erleichtert, darf sich nicht verdrießen lassen, in der Nähe eines Aases tagelang zu lauern, wie wir es, jedoch vergeblich, in Spanien getan haben, oder aber wochenlang nacheinander an gewissen Gebirgszügen sich aufzustellen, in der Hoffnung, einen vorüberstreichenden Geieradler zu erlegen. Eher noch führt ein geschickt aufgestelltes Fuchseisen zum Ziele; doch muß dasselbe wohl befestigt werden, damit es der Vogel nicht losreißt und wegschleppt. Gefahr bringt die Jagd in keiner Weise. Auch verwundete Bartgeier denken nicht daran, sich dem Menschen gegenüber zur Wehr zu setzen, wie dies die Gänsegeier regelmäßig tun. Nach meinen eigenen Erfahrungen sträuben sie die Nackenfedern und sperren den Schnabel möglichst weit auf, versuchen mit diesem allerdings auch ihren Gegner zu packen, sind aber leicht gebändigt. Ihre Lebenszähigkeit ist sehr groß; nur ein gut angebrachter Schuß tötet sie augenblicklich. Ich schoß einem fliegenden eine Kugel durch den Leib, die das Zwerchfell und die ganze Leber zerrissen und neben den Lendenwirbeln ihren Ausgang gefunden hatte. Der Vogel stürzte zwar sofort zum Boden hernieder, lebte aber noch volle sechsunddreißig Stunden, bevor er an Eitervergiftung starb.

*

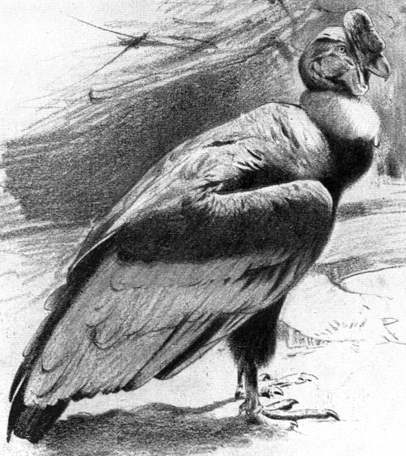

Die Altweltsgeier ( Vulturinae), die eine zweite Familie bilden, sind plumper gebaut als die Geieradler und die plumpsten aller Raubvögel überhaupt. Unter allen Mitgliedern der Gruppe hat kein einziger eine so große Berühmtheit erlangt wie der Schmutzgeier, der seit uralter Zeit bekannte und beschriebene Kot- und Maltesergeier, die »Henne der Pharaonen«, und wie er sonst noch benamset sein mag ( Neophron percnopterus). Er ist es, dessen Bildnis die altägyptischen Bauwerke zeigen, der von den alten Ägyptern und den Hebräern als Sinnbild der Elternliebe gefeiert wurde und heutigentages noch wenigstens keine Mißachtung auf sich gezogen hat. Er unterscheidet sich von allen bekannten Arten seiner Familie durch seine rabenähnliche Gestalt, die langen, ziemlich spitzen Schwingen, den langen, abgestuften Schwanz und die Art und Weise der Befiederung. Der Schnabel ist sehr in die Länge gestreckt, die Wachshaut über mehr als die Hälfte desselben ausgedehnt, der Haken des Oberschnabels lang herabgekrümmt, aber zart und unkräftig, der Fuß schwach, die Mittelzehe fast ebensolang als der Lauf, der Fang mit mittellangen, schwach gebogenen Nägeln bewehrt. Im Fittiche überragt die dritte Schwinge alle übrigen; die zweite ist länger als die vierte, die sechste länger als die erste. Im Schwanze sind die seitlichen Federn nur zwei Drittel so lang als die äußeren. Das reiche Gefieder besteht aus großen und langen Federn, die sich im Nacken und am Hinterhalse noch mehr verlängern, zugleich auch verschmälern und zuspitzen. Gesicht und Kopf bleiben unbefiedert. Ein schmutziges Weiß, das in der Hals- und Oberbrustgegend mehr oder weniger in das Dunkelgelbe spielt, auf Rücken und Bauch aber reiner wird, herrscht vor; die Handschwingen sind schwarz, die Schulterfedern graulich. Der Augenstern ist rotbraun oder licht erzgelb, der Schnabel an der Spitze hornblau, im übrigen wie die nackten Kopfteile und der Kropfflecken lebhaft orangegelb, die Kehlhaut etwas lichter als der Unterschnabelrand. Die Länge des Weibchens beträgt siebzig, die Breite einhundertundsechzig, die Fittichlänge fünfzig, die Schwanzlänge sechsundzwanzig Zentimeter. Männchen habe ich zufällig nicht gemessen.

Der Schmutzgeier wird unter den deutschen Vögeln mit aufgezählt, weil er einige Male in unserem Vaterlande erlegt worden ist. Häufiger kommt er in der Schweiz vor, wie schon der alte Geßner angibt; in der Nähe von Genf hat sogar ein Paar gehorstet. Weiter nach Süden hin tritt er in namhafterer Menge auf. Von Mittelägypten an südlich wird er häufig, in Nubien ist er einer der gemeinsten Raubvögel. Dasselbe gilt für Mittel- und Südafrika, jedoch unter Maßgabe, daß der Schmutzgeier als entschiedener Freund morgenländischen Getriebes betrachtet werden muß. So häufig er sich allerorten findet, wo der Morgenländer im weitesten Sinne des Wortes sich angesiedelt hat, so einzeln tritt er in andern Gegenden auf. Er bewohnt in der Tat ganz Afrika, von der Nordgrenze an bis zum äußersten Süden, vielleicht mit alleiniger Ausnahme der Küstengebiete des Westens, woselbst er bisher nur auf den Inseln des Grünen Vorgebirges beobachtet wurde, ist jedoch nicht allein in den Küstengebieten des Roten Meeres, sondern auch im tieferen Innern oder überall da, wo der Neger lebt, eine seltene Erscheinung und meidet größere Waldungen, die sein Vetter, der Kappengeier, besucht, fast gänzlich. In West- und Südasien haust er in Kleinasien, Syrien, Palästina, Arabien, Persien, Nepal, Afghanistan, den Himalajaländern, in Nord- und Mittelindien, fehlt dagegen im Süden des Landes und ebenso weiter nach Osten hin, insbesondere in China, durchaus.

Das schmutzige Handwerk, das dieser Geier betreibt, hat Vorurteile erzeugt, die selbst von unsern tüchtigsten Naturforschern geteilt werden. »Es möchte schwerlich einen Vogel geben«, sagt Naumann, »dessen widerliches Äußere seinen Sitten und seiner Lebensweise so vollkommen entspräche als diesen. Das kahle Gesicht des kleinen Kopfes, der vorstehende nackte Kropf, die lockere Halsbefiederung, das stets beschmutzte und abgeriebene Gewand nebst den groben Füßen sind nicht geeignet, einen vorteilhaften Eindruck auf den Beschauer zu machen. Dazu kommt noch, daß dem lebenden Vogel häufig eine häßliche Feuchtigkeit aus der Nase trieft, der Geier überhaupt einen Geruch, ähnlich dem unserer Raben ausdünstet, der so stark ist, daß ihn selbst der tote Balg nach Jahren und in einem fast zerstörten Zustande nicht verliert. Er ist ein trauriger und träger Vogel.« Ich bin fest überzeugt, daß Naumann anders geurteilt haben würde, hätte er den Schmutzgeier sooft wie ich lebend gesehen. Das Handwerk, das der Vogel betreibt, ist widerlich, nicht er selbst. Es ist durchaus nicht meine Absicht, ihn zu einem schönen und anmutigen oder liebenswürdigen Vogel stempeln zu wollen, eine angenehme Erscheinung aber ist er gewiß. Mir wenigstens hat er immer weit besser gefallen als die großen Arten seiner Zunft.

Der Schmutzgeier ist nur in Südeuropa scheu und vorsichtig. In ganz Afrika vertraut er dem Menschen, vorausgesetzt, daß er von der Mordsucht des Europäers noch nicht zu leiden gehabt hat. Er ist nichts weniger als ein dummer Vogel; denn er unterscheidet sehr genau zwischen dem, was ihm frommt, und dem, was ihm schadet, weiß sich auch, oft unter recht schwierigen Umständen, mit einer gewissen List sein tägliches Brot zu erwerben. Träge kann man ihn ebenfalls nicht nennen; er ist im Gegenteil sehr viel in Bewegung und gebraucht seine Schwingen oft stundenlang nur des Spieles halber. Hat er sich freilich satt gefressen, so sitzt auch er lange Zeit aus einer und derselben Stelle. Im Gehen ähnelt er unserm Kolkraben; im Fliegen erinnert er einigermaßen an unsern Storch, aber auch wieder an den Geieradler, nur daß er langsamer und minder zierlich fliegt als dieser. Er verläßt mit einem Sprung den Boden, fördert sich durch einige langsame Flügelschläge und streicht dann rasch ohne Flügelbewegung dahin. Ist das Wetter schön, so erhebt er sich mehr und mehr, zuweilen, der Schätzung nach, bis in Luftschichten von tausend bis zwölfhundert Meter Höhe über dem Boden. Zu seinen Ruhesitzen wählt er sich, wenn er es haben kann, Felsen; die Bäume meidet er so lange als möglich, und in großen Waldungen fehlt er gänzlich. Ebenso häufig als auf Felsen, sieht man ihn auf alten Gebäuden fußen, in Nordafrika, Indien und Arabien auf Tempeln, Moscheen, Grabmälern und Häusern. Mit seinen Familienverwandten teilt er Geselligkeit. Einzeln sieht man ihn höchstselten, paarweise schon öfter, am häufigsten aber in größeren oder kleineren Gesellschaften. Er vereinigt sich, weil sein Handwerk es mit sich bringt, mit andern Geiern, aber doch immer nur aus kurze Zeit; sobald die gemeinsame Tafel aufgehoben ist, bekümmert er sich um seine Verwandten nicht mehr. In Südägypten und Südnubien bemerkt man zahlreiche Flüge von ihm, die sich stundenlang durch prächtige Flugübungen Vergnügen, gemeinschaftlich ihre Schlafplätze aussuchen und auf Nahrung ausgehen, ohne daß man jemals Zank und Streit unter ihnen wahrnimmt. In Gesellschaft der großen Geier sitzt er entsagend zur Seite und schaut anscheinend ängstlich deren wüstem Treiben zu.