|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Kurols. Pisangfresser. Hornvögel. Eisvögel. Plattschnäbler.

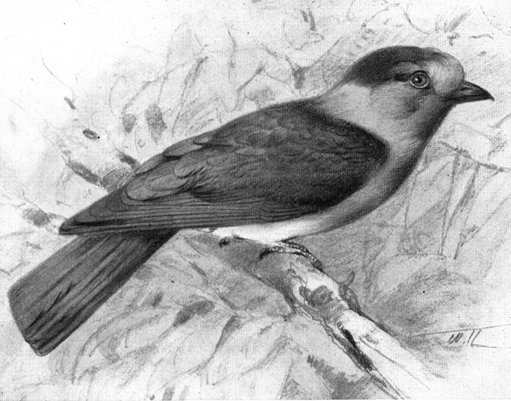

Kurol (Leptosomus discolor)

Der Kurol, einer der auffallendsten Vögel des an absonderlichen Tiergestalten so reichen Madagaskar, ist von den ordnenden Forschern viel hin und her geworfen und bald als Kuckuck, bald als Rake angesehen, schließlich aber zum Urbilde einer besonderen gleichnamigen Familie ( Leptosomidae) erhoben worden. Mit den genannten Vögeln und ebenso mit den Pisangfressern zeigt er Verwandtschaft. Sein Schnabel ist, so kurz er auch erscheinen mag, in Wirklichkeit lang und stark, nach hinten verbreitert und deshalb weit gespalten, besonders ausgezeichnet aber dadurch, daß die vor der Wurzel gelegenen, mit schmiegsamer Haut überdeckten Nasenlöcher gänzlich von weichen, buschigen, zu beiden Seiten der Oberkinnlade entspringenden, nach aufwärts und gegeneinander sich wölbenden Federn eingehüllt sind. Der Kurol ( Leptosomus discolor) erreicht eine Länge von vierundvierzig Zentimetern und ist auf Vorderkopf, Hals, Kropf und Oberbrust tief bläulichgrau, auf dem etwas gehäubten Scheitel schwarz, auf dem Rücken, den kleinsten Flügeldecken und Schulterfedern, die schönen, kupferroten Glanz zeigen, metallisch grün, auf den großen Flügeldecken mehr kupferrötlich, unterseits grau, auf dem Bauche und unter den Schwanzdecken weiß gefärbt. Die Iris ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß tiefgelb. Beim Weibchen sind Kopf und Hals rotbraun und schwarz gebändert.

Ebenso auffallend wie Gestalt und Färbung sind auch Lebensweise, Sitten und Gewohnheiten des Kurol, über den Newton, Roch und Pollen ausführlich berichtet haben. Zuzeiten begegnet man ihm in Gesellschaften von zehn oder zwölf Stück, die sich hauptsächlich an den Rändern der Waldungen aufhalten, zu andern Zeiten an ähnlichen Orten in sehr großer Menge, jedoch in kleineren Gesellschaften, unter denen die Anzahl der Männchen die der Weibchen so bedeutend überwiegt, daß Pollen glaubt, auf jedes der letzteren mindestens drei Männchen rechnen zu dürfen.

Ein absonderliches Geschöpf ist der Kurol in jeder Beziehung. Unablässig tönt sein Schrei, der durch die Silben »Tühutühutühu« ausgedrückt werden kann und gegen das Ende hin an Stärke zunimmt, durch die Waldungen, zuweilen so ununterbrochen und laut, daß er geradezu lästig werden kann. Hierbei bläst er Kehle und Vorderhals so weit auf, daß diese Teile den Anschein eines herabhängenden Sackes gewinnen. Aber so eifrig er auch ruft, als so träge und geistlos erweist er sich, sobald er sich auf einen Baumzweig gesetzt hat. Hier verweilt er in sehr senkrechter Stellung unbeweglich, als ob er ausgestopft wäre, und gestattet nicht nur, daß der Jäger auf Schußweite herankommt und aus einer Gesellschaft einen nach dem andern erlegt, sondern läßt sich im buchstäblichen Sinne des Wortes totschlagen, ohne an Flucht zu denken. Ganz verschieden zeigt sich derselbe Vogel, wenn er fliegt und sich einmal bis zu einer gewissen Höhe erhoben hat. Hier tummelt er sich ganz nach Art unserer Blaurake mit Lust und Behagen in der Luft umher, steigt über einer bestimmten Stelle des Waldes rasch und hoch senkrecht auf und läßt sich sodann, indem er die Flügel fast gänzlich schließt, wieder herabfallen, gleichzeitig ein Pfeifen ausstoßend, das so täuschend an die Stimme des Adlers erinnert, daß Roch und Newton lange Zeit in Zweifel blieben, ob der Vogel, der die wundervollen Flugspiele vor ihren Augen ausführte, der Kurol oder ein gefiederter Räuber sei. Erst nachdem sie mit dem Fernglase wiederholt beobachtet hatten, mußten sie die Überzeugung gewinnen, unsern Vogel vor sich zu sehen, und bemerkten bei dieser Gelegenheit, daß ein ruhig auf dem Baume sitzender Genosse nicht selten dem in der Luft spielenden antwortete.

Nach Pollens Befund lebt der Kurol vorzugsweise von Heuschrecken, jagt aber auch auf Chamäleons und Eidechsen und verschafft wohl dadurch seinem Fleisch einen unangenehmen Geruch, ähnlich dem, den wir an unserm Kuckuck wahrnehmen.

Bestimmte Kunde über die Fortpflanzung vermochte Pollen nicht zu gewinnen. Während seines Aufenthaltes in Mayotte sah er einen Kurol in der Höhle eines großen Baumes Binsen zu einem Nest zusammentragen, weiß aber nichts Weiteres mitzuteilen. Daß ein so auffallender Vogel die Aufmerksamkeit der Eingeborenen sich zugelenkt hat, erscheint begreiflich.

Pisangfresser ( Musophagidae) nennen wir die Mitglieder einer kleinen Familie, so wenig passend der Name auch erscheinen mag, da die betreffenden Vögel schwerlich von besagten Früchten sich nähren. Ihre Größe schwankt zwischen der eines Raben und der unseres Hähers. Große, zusammenhängende Waldungen Mittel- und Südafrikas sind die Heimat der Pisangfresser. In baumlosen Gegenden findet man sie nicht. Sie leben gesellig, in kleinen Trupps, die nach meinen eigenen Beobachtungen von drei bis zu fünfzehn Stück anwachsen können, halten sich viel im Gezweige der Bäume auf, kommen aber auch oft auf den Boden herab. Einzelne scheinen mit ziemlicher Regelmäßigkeit ein weites Gebiet zu durchstreifen; dies aber geschieht in einer unsteten, unruhigen Weise unter viel Gelärm und Geschrei. Ihr Flug ist nicht besonders ausgezeichnet, jedoch, wie die kurzen Flügel vermuten lassen, gewandt und mancherlei Wendungen fähig. Ihre Bewegungen im Gezweige der Bäume sind sehr geschickt. Aufmerksam auf alles, was um sie vorgeht, zeigen sie sich vorsichtig und werden, wenn sie sich verfolgt sehen, bald außerordentlich scheu. Sie verzehren Blattknospen, Früchte, Beeren und Körner, die sie in den Kronen der Bäume, in Gebüschen und auf dem Boden zusammenlesen. Diese Nahrung bestimmt selbstverständlich ihren Aufenthalt. Sie beleben deshalb vorzugsweise Gegenden, die reich an Wasser und somit auch reich an Früchten sind. Dank dieser Nahrung lassen sie sich auch leicht an die Gefangenschaft gewöhnen und bei einiger Pflege jahrelang selbst bei uns erhalten. Einzelne Arten gehören zu den angenehmsten Stubenvögeln, die man haben kann. Sie erfreuen durch die Pracht ihres Gefieders wie durch ihr munteres Wesen und durch ihre Anspruchslosigkeit.

Die Helmvögel oder Turakos ( Corythaix) bilden den Kern der Familie, verbreiten sich über alle Teile des oben angegebenen Gebietes und können dort, wo sie vorkommen, nicht übersehen werden. Ihre Hauptmerkmale liegen in dem kleinen, kurzen, dreieckigen Schnabel, dessen oberer Teil mit schwachem Haken über den unteren sich herabbiegt, und den teilweise von den Stirnfedern überdeckten Nasenlöchern. Das Gefieder ist reich, auf dem Kopfe helmartig verlängert, von vorherrschend grüner Färbung, während die Schwingen regelmäßig prachtvoll purpurrot aussehen. Die verschiedenen Arten ähneln sich außerordentlich, ebensowohl was die Färbung als was die Lebensweise anlangt.

In Abessinien lebt der Helmbuschturako oder weißwangige Helmvogel ( Corythaix buffoni). Der Helm bildet einen breiten, anliegenden, hinterseits scharf abgestutzten Federbusch und hat schwarze, ins Grüne scheinende Färbung; der übrige Kopf, Hals, Mantel und die Unterseite bis zum Bauche sind schön lauchgrün, der Bauch und die übrigen Unterteile dunkel aschgrau, die Schwingen mit Ausnahme der letzten Armschwingen tief karminrot, ein Fleck vor dem Auge und ein anderer, der sich fast senkrecht über dem Ohr am Halse herabzieht, endlich schneeweiß. Ein aus kleinen Warzen bestehender Ring von zinnoberroter Farbe umzieht das lichtbraune Auge. Der Schnabel ist an der Spitze blutrot, an der Spitze des Oberschnabels bis zu den Nasenlöchern aber grün; der Fuß ist braungrau. Die Länge beträgt 45, die Breite 57, die Fittichlänge 17,5, die Schwanzlänge 21,5 Zentimeter. Das Weibchen ist um einen Zentimeter kürzer und um zwei Zentimeter schmäler, unterscheidet sich aber sonst nicht im geringsten von dem Männchen.

Helmbuschturako (Corythrix Ieucotis)

Gelegentlich meines Jagdausfluges nach Habesch habe ich wiederholt Gelegenheit gehabt, den Helmvogel zu beobachten. Man begegnet ihm erst ziemlich hoch oben im Gebirge, kaum jemals unter sechshundert Meter unbedingter Höhe, und von hier an bis über zweitausend Meter aufwärts, in bewaldeten, wasserreichen Tälern, da, wo die Kronleuchtereuphorbie auftritt, entweder in Scharen oder in kleinen Familien, die ungefähr nach Art unseres Hähers leben. Er ist rastlos und unruhig, streift bei Tage fortwährend hin und her, kehrt aber immer mit ziemlicher Regelmäßigkeit zu bestimmten Bäumen des Gebietes zurück, namentlich zu den Sykomoren oder Tamarinden, die ringsum von Niederwald umgeben sind. Solche Bäume werden gewissermaßen zum Stelldichein einer Gesellschaft; auf ihnen sammeln sich die Vögel des Trupps, die sich während des Futtersuchens zerstreuten, und von hier aus treten sie neue Wanderungen an.

Wenn man einen solchen Baum einmal erkundet hat und sich um die Mittagszeit oder gegen Abend unter ihm aufhält, fällt es nicht schwer, die prächtigen Geschöpfe zu beobachten. Die ankommenden machen sich sehr bald bemerklich, sei es, indem sie von Zweig zu Zweig hüpfen oder tänzelnd auf einem Aste entlanglaufen, oder aber, indem sie ihre eigentümliche, dumpf und hohl lautende Stimme vernehmen lassen. Diese Stimme läßt sich schwer wiedergeben. Sie klingt bauchrednerisch und täuscht im Anfang den Beobachter über die Entfernung des schreienden Vogels. Ich habe versucht, sie durch die Silben »Jahuhajagaguga«, die im Zusammenhang miteinander ausgestoßen werden, zu übertragen.

Der Helmvogel verbringt den größten Teil seines Lebens im Gezweige der Bäume. Nur auf Augenblicke kommt er zum Boden herab, gewöhnlich da, wo niedere Euphorbien die Gehänge dicht bedecken. Hier hält er sich einige Minuten auf, um irgendwelche Nahrung aufzunehmen. Dann erhebt er sich rasch wieder und eilt dem nächsten Baume zu, verweilt auf diesem einige Zeit und fliegt nun weiter, entweder nach einem nächsten Baume oder wiederum nach dem Boden hernieder. Der ganze Flug tut dies, aber nicht gleichzeitig, sondern ganz nach Art unserer Häher. Ein Glied der Gesellschaft nach dem andern verläßt den Baum ton- und geräuschlos, aber alle folgen genau dem ersten und sammeln sich rasch wieder. In den Kronen der Bäume ist der Vogel außerordentlich gewandt. Er hüpft sehr rasch von Zweig zu Zweig, oft mit Zuhilfenahme seiner Flügel, sonst aber auch der Länge nach auf einem Aste fort. Der Flug erinnert ebensowohl an den unserer Häher wie an den der Spechte. Er geschieht in Bogenschwingungen, die jedoch nicht sehr tief sind. Mehrere rasche, fast schwirrende Flügelschläge heben den Helmvogel zur Höhe des Bogens empor; dann breitet er, aber nur auf Augenblicke, seine Flügel aus, ihre ganze Pracht entfaltend, sinkt ziemlich steil abwärts und erhebt sich von neuem. Dabei wird der Hals ausgestreckt, der Kopf erhoben, der Schwanz aber abwechselnd gebreitet und zusammengelegt, je nachdem der Vogel niederfällt oder sich erhebt.

In dem Magen der von mir getöteten habe ich nur Pflanzenstoffe gefunden, namentlich Beeren und Sämereien. Zu einzelnen Gebüschen, deren Beeren gerade in Reife standen, kamen die Helmvögel sehr häufig herab, immer aber hielten sie sich hier nur kurze Zeit auf. Sie naschten gewissermaßen bloß von den Früchten und eilten dann sobald als möglich ihren sicheren Laubkronen zu. Heuglin gibt auch Raupen und Kerbtiere überhaupt als Nahrungsstoffe an, und Lefevre will kleine Süßwasserschnecken in den Magen der von ihm erlegten Helmvögel gefunden haben.

Aus dem Legschlauche eines von mir erlegten Weibchens schnitt ich im April ein vollkommen reifes Ei von reinweißer Farbe, das dem unserer Haustaube an Größe und Gestaltung ungefähr gleichkam, sich aber durch seine feine Schale und seinen großen Glanz auszeichnete. Das Nest habe ich leider nicht gefunden; doch zweifle ich nicht, daß es in Baumhöhlungen angelegt wird. Ich will ausdrücklich hervorheben, daß ungeachtet der Brutzeit die meisten Helmvögel, die ich fand, in Trupps, nicht aber in Familien zusammenlebten.

Über die Gefahren, denen der freilebende Helmvogel ausgesetzt ist, habe ich keine Beobachtungen sammeln können. Es läßt sich annehmen, daß die verschiedenen Sperber und Edelfalken seiner Heimat ihm nachstellen; darauf deutet wenigstens seine große Vorsicht, sein Verbergen im dichten Gezweige, sein Einzelfliegen und das ängstlich kurze Verweilen auf dem Boden hin. Doch habe ich eben nichts Sicheres in Erfahrung bringen können. Der Abessinier verfolgt den Helmvogel nicht, und ebensowenig fällt es ihm ein, das schöne Tier gefangen an sich zu fesseln. Daher mag es denn wohl auch kommen, daß der Vogel dem Europäer gegenüber nicht gerade scheu ist. Aber er wird es, sobald er Verfolgungen erfahren hat. Schon seine Rastlosigkeit erschwert die Jagd. Der ganze Trupp gaukelt sozusagen beständig vor dem Jäger her und entschwindet diesem da, wo die Örtlichkeit nur einige Hindernisse entgegensetzt, gewöhnlich sehr bald. Am sichersten führt der Anstand unter den gedachten Lieblingsbäumen zum Ziele. Hier darf man fast mit Bestimmtheit auf Beute rechnen. »Eine bewunderungswürdige Gewandtheit«, sagt Heuglin, »zeigt unser Vogel im Klettern. Flügellahm zu Boden geschossen, läuft er rasch dem nächsten Baume zu, wie ein Sporenkuckuck am Stamme hinauf und ist im Nu im Laubwerk oder in den Schlingpflanzen verschwunden.«

Das Gefangenleben der Helmvögel haben wir namentlich seit Errichtung der Tiergärten kennengelernt. Ich habe mehrfach Turakos gepflegt und zähle sie zu den anmutigsten Käfigvögeln, die uns die Äquatorländer liefern. Mit Ausnahme der Mittagstunden, die sie ruhend verbringen, bewegen sie sich fortwährend, entfalten dabei ihre volle Schönheit und gereichen jedem größeren Gebauer zur höchsten Zierde. Namentlich in freistehenden Fluggebauern nehmen sie sich prachtvoll aus. In den Früh- und Abendstunden sind sie am lebhaftesten; bei größerer Tageshelle ziehen sie sich in das Dunkel der Blätter oder eines gegen die Sonnenstrahlen geschützten Raumes zurück. Die Sonne meiden sie ebenso wie starke Regengüsse, die ihr trockenes Gefieder so einnässen, daß sie zum Fliegen fast unfähig werden. Mit ihren Käfiggenossen vertragen sie sich ausgezeichnet, oder richtiger, sie bekümmern sich kaum um dieselben. Ich habe sie mit den verschiedenartigsten Vögeln in einem und demselben Käfig gehalten, ohne jemals wahrnehmen zu müssen, daß sie mit irgendwelchem Genossen desselben Raumes Streit angefangen hätten. Selbst wenn einer von diesen unmittelbar neben ihnen sich niederläßt, sich förmlich an sie schmiegt, ändert sich die Harmlosigkeit ihres Wesens nicht.

Ihre Gefangenenkost ist sehr einfach; sie besteht hauptsächlich aus gekochtem Reis, untermischt mit Grünzeug der verschiedensten Art, und einigen Früchten. Sie bedürfen viel Nahrung, sind aber im höchsten Grade anspruchslos. Ihre Stimme vernimmt man selten. Gewöhnlich stoßen sie ein Geknarr aus, bei besonderer Aufregung aber rufen sie laut und abgebrochen: »Kruuk, kruuk, kruuk«; andere Laute habe ich nicht vernommen.

Verreaux fand, daß die zwölf oder vierzehn Flügelfedern, die sich durch die prachtvolle purpurviolette Farbe auszeichnen, ihre Schönheit verlieren, sobald sie durchnäßt werden, ja daß sie abfärben, wenn man sie in diesem Zustande mit den Fingern berührt und reibt. Diese Tatsache ist seitdem allen aufgefallen, die Helmvögel hielten und ihnen in reinen Gefäßen, zumal in Näpfen aus weißem Porzellan, Badewasser reichten. Ein Pärchen, das Enderes beobachtete, färbte während seines Bades den Inhalt eines mittelgroßen Gefäßes so lebhaft, daß das Wasser schwachroter Tinte glich, badete sich aber täglich mehrere Male und sonderte dementsprechend eine erhebliche Menge von Farbstoff ab. Solange die Federn naß waren, spielte ihre purpurrote Färbung stark ins Blaue; nachdem sie trocken geworden waren, leuchteten sie ebenso prachtvoll purpurn wie früher. Während der Mauser färbten sie bei weitem nicht so stark ab als früher. Genau dasselbe habe ich an den von mir gepflegten Helmvögeln bemerkt. Auch nach dem Tode des Vogels mindert sich die Absonderung des Farbstoffes nicht; so wenigstens beobachteten Westerman und Schlegel. Im Tiergarten zu Amsterdam wurde ein Helmvogel von Krämpfen befallen und wie gewöhnlich unter solchen Umständen mit kaltem Wasser begossen. Der Vogel blieb in derselben Lage, wie er gefallen war, liegen, lebte noch einige Stunden und starb endlich. Es zeigte sich jetzt, daß er auf der einen Seite trocken geworden, auf der dem Boden zugekehrten aber naß geblieben war, und man bemerkte nun, daß dieses noch nasse Rot des linken Flügels in Blau verwandelt worden war, während die rote Färbung des vor dem Tode getrockneten rechten Flügels in vollkommener Schönheit sich erhalten hatte. An getrockneten Bälgen äußern Waschungen mit Wasser nicht den mindesten Einfluß, und nur dann, wenn ein Vogelbalg in verdünntem Ammoniak oder in Seifenwasser gelegen hat, kann man wahrnehmen, daß die Flügel abfärben.

*

Was die Pfefferfresser für die Neue, sind die Hornvögel ( Bucerotidae) für die Alte Welt. Sie bilden eine vereinzelt dastehende Vogelfamilie und haben streng genommen mit andern Vögeln keine Ähnlichkeit, erinnern meiner Ansicht nach aber immer noch mehr an den Pfefferfresser als an die Eisvögel, in denen man ihre nächsten Verwandten zu erkennen meint. Es hält nicht schwer, sie zu kennzeichnen; denn der lange, sehr dicke, mehr oder weniger gebogene und meist mit sonderbaren Auswüchsen, sogenannten Hörnern, versehene Schnabel bildet, so verschieden er auch gestaltet sein mag, ein so bezeichnendes Merkmal, daß sie mit andern Vögeln nicht verwechselt werden können. Sie sind aber auch im übrigen auffallend gestaltet. Der Leib ist sehr gestreckt, der Hals mittel- oder ziemlich lang, der Kopf verhältnismäßig klein, der aus zehn Federn bestehende Schwanz mittel- oder sehr lang, die Flügel kurz und stark abgerundet, die Füße niedrig, kurz und heftzehig, das Gefieder der Oberseite ziemlich kleinfederig, das der Unterseite haarig zerschlissen. Bei vielen Arten bleiben Kehle und Augengegend nackt, und das obere Augenlid trägt starke, haarartige Wimpern. Die Mannigfaltigkeit der Familie ist ausfallend; fast jede Art kann auch als Vertreter einer Sippe betrachtet werden, und jede Art unterscheidet sich außerdem noch in den verschiedenen Altersstufen ihres Lebens. Bei Untersuchung des inneren Baues fällt vor allem die Leichtigkeit der Knochen auf. Nicht bloß der ungeheuere Schnabel, sondern auch die meisten Knochen bestehen aus sehr großen, äußerst dünnwandigen Zellen, die luftführend sind. Bei vielen, vielleicht bei allen Arten dehnt sich das Luftfüllungsvermögen auch bis auf die Haut aus, die nur schwach an dem Körper haftet, an einzelnen Stellen nicht mit demselben verbunden zu sein scheint und zahlreiche, mit Luft gefüllte Zellen besitzt.

Südasien, die Malaiischen Inseln, Mittel- und Südafrika sind die Heimat der Hornvögel, von denen man etwa fünfzig in Gestalt und Färbung, Sitten und Gewohnheiten sehr übereinstimmende Arten kennt. Asien scheint den Brennpunkt ihres Verbreitungsgebietes zu bilden; aber auch in Afrika werden sie durch viele Arten vertreten. Sie finden sich vom Meeresstrande an bis zu einer unbedingten Höhe von dreitausend Meter, regelmäßig in dichten und hochstämmigen Waldungen. Alle Arten leben paarweise, sind aber der Geselligkeit zugetan und vereinigen sich deshalb oft mit ihresgleichen, mit verwandten Arten und selbst mit gänzlich verschiedenen, vorausgesetzt, daß letztere dieselbe Lebensweise teilen. Wie die Tukans verbringen auch sie den größten Teil ihres Lebens aus den Bäumen. Die Mehrzahl hat einen höchst ungeschickten Gang, bewegt sich aber mit verhältnismäßig bedeutender Gewandtheit im Gezweige der Bäume. Der Flug ist bei allen Arten besser, als man glauben möchte, wird jedoch selten weit in einem Zuge fortgesetzt, obwohl man nicht annehmen kann, daß er ermüdet; denn einzelne schweben oft halbe Stunden lang kreisend in hoher Luft umher. Bei den meisten Arten geschieht er mit so vielem Geräusch, daß man den fliegenden Hornvogel eher hört, als man ihn sieht.

Die Sinne, namentlich Gesicht und Gehör, sind wohlentwickelt, die übrigen wenigstens nicht verkümmert. Alle Hornvögel sind vorsichtige, scheue, achtsame, mit einem Wort kluge Geschöpfe. Die Stimme ist ein mehr oder weniger dumpfer, ein- oder zweisilbiger Laut, der aber mit großer Ausdauer hervorgestoßen wird und zur Belebung des Waldes wesentlich beiträgt.

Die Nahrung ist gemischter Art. Die meisten Hornvögel greifen, wenn sie können, kleine Wirbeltiere und Kerfe an, nehmen sogar Aas zu sich, und alle, ohne Ausnahme, fressen verschiedene Früchte und Körner. Einige sind Allesfresser in des Wortes vollgültigster Bedeutung.

Höchst eigentümlich ist die Art und Weise der Fortpflanzung. Sämtliche Arten, über deren Brutgeschäft bestimmte und eingehende Beobachtungen vorliegen, brüten in geräumigen Baumhöhlen, aber unter Umständen, wie sie bei keinem andern Vogel sonst noch vorkommen. Das brütende Weibchen wird bis auf ein kleines rundes Verbindungsloch vollständig eingemauert und vom Männchen, das die Atzung durch besagtes Loch in das Innere des Raumes reicht, währenddem ernährt. Die Bruthöhle wird also buchstäblich zu einem Kerker, und in ihm muß das Weibchen so lange verweilen, bis die Jungen ausgeschlüpft oder flugfertig sind. Unterdessen mausert das Weibchen, verliert wenigstens seine Federn vollständig, so daß es zeitweilig gänzlich unfähig zum Fliegen ist. Das Männchen aber sorgt unverdrossen für die Ernährung von Weib und Kind und muß sich, sagt man, dabei so anstrengen, daß es gegen Ende der Brutzeit hin »zu einem Gerippe« abmagert.

Die freilebenden Hornvögel, zumal die größeren Arten, haben wenig Feinde; denn die meisten Raubvögel scheuen wohlweislich die Kraft der gewaltigen Schnäbel, müssen es sich im Gegenteil gefallen lassen, gefoppt und geneckt zu werden. Auch der Mensch behelligt jene wenig, hält einige sogar für geheiligte Wesen. Demungeachtet scheinen sie überall in ihm ihren ärgsten Feind zu erkennen und weichen ihm mit größter Vorsicht aus. Aber wie alle klugen und vorsichtigen Tiere werden sie, wenn sie in Gefangenschaft gelangen, bald zahm und beweisen dann eine so innige Anhänglichkeit an ihren Pfleger, daß dieser es ihnen gestatten kann, nach Belieben sich zu bewegen, da sie nur ausnahmsweise die ihnen gewährte Freiheit mißbrauchen.

Als Vertreter der indischen Arten der Familie mag zuerst der Doppelhornvogel Erwähnung finden. Die von ihm vertretene Sippe ( Dichoceros) kennzeichnet der große, hohe, breite, über das erste Schnabeldritteil hinausreichende, einen beträchtlichen Teil des Vorderkopfes überdeckende, hinten abgestutzte, vorn in zwei stumpfe Spitzen geteilte Schnabelaufsatz.

»Homrai« nennen die Nepalesen den Doppelhornvogel ( Dicoceros bicornis). Sein Gefieder ist der Hauptsache nach schwarz; der Hals, die Spitzen der oberen Schwanzdecken, der Bauch und die Unterschwanzdeckfedern, ein Flügelfleck, die Handschwingen an der Wurzel, sämtliche Schwingen an der Spitze und endlich die Steuerfedern, mit Ausnahme eines breiten, schwarzen Bandes vor der Spitze, sind mehr oder weniger reinweiß. Das Auge ist scharlachrot, der Oberschnabel, einschließlich des Aufsatzes, rot, in Wachsgelb übergehend, der Unterkiefer gelb, rot an der Spitze, der Wurzelteil des Schnabels bleischwarz, die nackte Augenhaut schwarz, der Fuß dunkelbraun. Die Länge beträgt 1,2 Meter, die Fittichlänge 50 bis 52 Zentimeter, die Schwanzlänge 44 Zentimeter, die Länge des Schnabels 26 Zentimeter, vom Hinteren Teil des Aufsatzes bis zur Spitze 34 Zentimeter, der Aufsatz selbst mißt 20 Zentimeter in der Länge und 8,5 Zentimeter in der Breite. Der Homrai verbreitet sich über die Hochwaldungen Indiens vom äußersten Süden an bis zum Himalaya und kommt übrigens auch auf Sumatra vor. Laut Jerdon haust er in Indien an Bergwänden bis fünfzehnhundert Meter über dem Meer, meist aber tiefer, gewöhnlich paarweise, seltener in kleinen Flügen.

Doppelhornvogel (Dichoceros bicornis)

Malerisch schildert Hodgson das Auftreten und Wesen des Homrai. Der Vogel wählt mit Vorliebe offene und bestellte Rodungen, wie sie in der Nähe der Flüsse mitten in den Waldungen angelegt werden, zu seinem Aufenthalt. Er lebt gesellig und zeichnet sich durch seine ernsten und ruhigen Gewohnheiten und Bewegungen ebenso aus wie durch Selbstvertrauen und Würde. Auf dem Wipfel eines hohen phantastischen Baumes sieht man die großen absonderlichen und selbstbewußten Vögel stundenlang bewegungslos sitzen, ihren Hals eingezogen und fast versteckt zwischen den Flügeln, den Leib auf die Fußwurzeln niedergebogen. Gelegentlich erhebt sich einer zu kurzem Flug, in der Regel in Begleitung eines oder zweier Gefährten, und strebt einem andern hohen Baum zu. Niemals begibt er sich, soweit Hodgsons Beobachtungen reichen, zum Boden herab oder setzt sich auch nur auf einen niedrigen Baum. Zwanzig oder dreißig dieser Vögel findet man gewöhnlich in unmittelbarer Nachbarschaft, sechs oder acht auf demselben Baum, dann und wann einige halb unterdrückte Laute ausstoßend, die ebenso seltsam sind wie ihre Gestalt und Sitten. Diese Laute erinnern an das Quaken eines Ochsenfrosches, übertreffen dasselbe auch kaum an Stärke. Wenn aber der unerbittliche Jäger solcher feierlichen Versammlung sich aufdrängt und, ohne tödlich zu verwunden, einen der Vögel vom Baum herabschießt, setzt ihn das brüllende Geschrei des gefährdeten Homrai in höchstes Erstaunen. Denn mit nichts anderm kann man die dann vernehmbaren heftigen Laute vergleichen als mit dem Schreien eines Esels. Ihre Gewalt ist außerordentlich und wohl eine Folge der ungewöhnlich knochigen Luftröhre und Stimmritze. Bei jedem dieser Laute erhebt der Vogel Hals und Kopf, so daß der Schnabel fast senkrecht steht, und senkt ihn dann wieder abwärts.

»Der Homrai«, so fährt Hodgson fort, »fliegt mit ausgestrecktem Hals und eingezogenen Beinen, wagerecht gehaltenem und etwas ausgebreitetem Schwanz. Sein ermüdender Flug beschreibt eine gerade Linie und wird unterhalten durch schwerfällige, gleichmäßige, aber rasch nacheinander wiederholte Schläge der Flügel, die, obschon sie groß genug sind, doch verhältnismäßig kraftlos zu sein scheinen, wahrscheinlich infolge des lockeren Zusammenhaltens der Wirbelsäule.« Alle Flügelschläge werden von einem lauten, sausenden Geräusche begleitet, das nach Jerdon noch in einer Entfernung von einer englischen Meile vernehmbar sein soll. Auf dem Boden ist der Doppelhornvogel, wenn auch nicht gänzlich fremd, so doch sehr ungeschickt. Seine Füße sind nicht zum Gehen, wohl aber bewunderungswürdig geeignet, einen starken Zweig zu umklammern. Auch bieten die Bäume, wie Hodgson hervorhebt, dem Vogel alles, was er zum Leben bedarf, Nahrung und Ruhe auf derselben Stelle. Dann und wann fällt es dennoch einem Homrai ein, das Gezweige zu verlassen und auf den Boden herabzufliegen.

In Fruchtgärten wird der Homrai zuweilen sehr lästig. Im Jahre 1867 wurde ein Garten von den Homrais so arg heimgesucht, daß ein Dutzend von ihnen abgeschossen werden mußte. Sie erschienen auf den Bäumen, kletterten hier fast wie Papageien umher, indem sie den Schnabel zu Hilfe nahmen, und entleerten die Kronen von allen Früchten, die an ihnen hingen. In dem betreffenden Garten standen Orangenbäume, die sehr große, lockerschalige Früchte trugen. Diese fand Horne, der Besitzer des Gartens, oft dem Anschein nach unberührt am Zweige hängen, innerlich aber vollständig entleert. Daß man nach solchen Wahrnehmungen den Homrai als ausschließlichen Pflanzenfresser betrachtet, wird erklärlich; Beobachtungen an gefangenen aber erschüttern eine solche Anschauung wesentlich. Auch hier nehmen zwar die Hornvögel Früchte aller Art mit Vorliebe an, einige Sorten von diesen so ungemein begierig, daß man dieselben geradezu als Leckerbissen betrachten darf; außer Pflanzennahrung aber verlangen sie auch tierische Stoffe. Einzelne von ihnen zeigen sich als förmliche Raubtiere, die jedes lebende und schwächere Wesen in ihrer Nähe überfallen und umbringen. Sie entvölkern ein Fluggebauer, in das man sie bringt, in kürzester Frist. Denn trotz ihres anscheinend ungeschickten Wesens wissen sie sich ihrer Mitbewohner bald zu bemächtigen, lauern, ruhig auf einer und derselben Stelle sitzend, auf den unachtsamen Vogel, der in ihre Nähe kommt, fangen ihn durch plötzliches Hervorschnellen des Schnabels im Sitzen oder im Fliegen, schlagen ihn einigemal gegen den Boden, stellen sich sodann mit dem Fuß auf die glücklich erlangte Beute und verzehren dieselbe mit so ersichtlichem Behagen, daß man schwerlich an unnatürliche, erst in der Gefangenschaft erlernte Gelüste glauben darf. Jeder Bissen, den sie nehmen, wird vorher in die Luft geworfen und mit dem Schnabel wieder aufgefangen. Ihre Fertigkeit in dieser Beziehung ist überraschend und steigert sich durch Übung bald so, daß sie die ihnen zugeworfenen Leckereien fast unfehlbar ergreifen, mögen dieselben kommen, von welcher Seite sie wollen. Die Homrais verschmähen zwar nicht gänzlich das Wasser, wie Hodgson behauptet, trinken aber in der Tat nur äußerst selten; bei ausschließlicher Fütterung mit frischen Früchten nur alle vierzehn Tage, bei gemischter Nahrung hingegen alle drei bis vier Tage einmal.

Über das Brutgeschäft liegen mehrere Beobachtungen vor. Horne hatte überaus günstige Gelegenheit, die Vögel beim Nestbau zu beobachten. »Im April 1868«, so erzählt er, »erhielt ich Mitteilung von zwei Nestern, die beide in hohlen Baumwollbäumen angelegt waren, nachdem die Vögel mit ihren Schnäbeln den Mulm herausgehoben und so die Höhlung zu erwünschter Weite vervollständigt hatten. In jedem Fall erhielt ich drei Eier, und beide Male schien die Öffnung mit Kuhdünger oder einer ihm ähnelnden Masse verschlossen zu sein. Ich vermochte jedoch, der großen Höhe wegen, nicht, dies genau zu bestimmen, und da ich jedesmal sechs bis acht englische Meilen weit zu gehen hatte, fehlte mir die Gelegenheit, den Hergang der Sache zu beobachten. Der Vogel, den ich aus einem der Nester entnehmen ließ, hatte viele von den ohnehin locker sitzenden Federn verloren und war in einem sehr schlechten Zustand. Glücklicher als bisher sollte ich zu Ende desselben Monats sein. Auf einer Blöße, sehr nahe bei meiner Veranda, stand, umgeben von andern Bäumen, ein stolzer Sisubaum mit einer Höhle in der ersten Gabelung, um deren Besitz Papageien und Raken langwierige Streitigkeiten ausfochten. Ich hatte oft gewünscht, daß diese Höhle von Doppelhornvögeln ausersehen werden möge, und war höchst erfreut, wahrzunehmen, daß nach langer Beratung und wiederholter Besichtigung, nach endlosem Schreien der Raken und Kreischen der Papageien ein Pärchen jener Vögel am 26. April Anstalten traf, sich in Besitz derselben zu setzen. Die Höhlung hatte ungefähr dreißig Zentimeter Tiefe und innen genügenden Raum. Am 29. April begab sich das Weibchen in das Innere und erschien fortan nicht wieder vor der Höhle. Es hatte gerade Platz, um auch seinen Kopf zu verstecken, wenn es verborgen zu sein wünschte oder Unrat von unten nach oben bringen wollte. Die Höhle befand sich etwa drei Meter über dem Boden und meiner Veranda gerade gegenüber, so daß ich jeden Vorgang mit Hilfe eines Fernglases vollkommen genau beobachten konnte. Nachdem das Weibchen sich in das Innere zurückgezogen hatte, zeigte sich das Männchen sehr geschäftig, es zu atzen, und brachte ihm gewöhnlich eine kleine Frucht der heiligen Feige. Am 30. April begann jenes eifrig an dem Verschluß zu arbeiten und benutzte hierzu vornehmlich seinen eigenen Unrat, den es vom Boden der Höhle heraufholte, rechts und links anklebte und mit der flachen Seite seines Schnabels wie mit einer Mauerkelle bearbeitete. Das Männchen sah ich niemals etwas anderes tun als Futter zutragen, niemals auch fand ich eine ausgeworfene Frucht unter dem Baum und immer nur sehr wenig Unrat, welch letzterer dem Anschein nach von dem Weibchen selbst ausgeworfen wurde, nachdem der Verschluß hergestellt worden war. Das Männchen erschien in der Nähe des Baumes, flog zu der Höhlung, klammerte sich mit den Klauen an der Rinde fest und klopfte mit dem Schnabel an. Auf dieses Zeichen hin erschien das Weibchen und empfing die Frucht, worauf das Männchen wieder davonflog. Die Öffnung, die anfänglich bei fünfzehn Zentimeter Höhe noch drei oder vier Zentimeter Breite hatte, wurde zuletzt so eng geschlossen, daß man an der weitesten Stelle eben den kleinen Finger durchstecken konnte. Doch ist hierbei nicht zu vergessen, daß der Schnabel beim Öffnen immerhin noch einen Spielraum von acht bis zehn Zentimeter hatte, da die Öffnung eine schlitzförmige war. Das Zukleben des äußeren Loches nahm zwei oder drei Tage in Anspruch. Von dieser Zeit an wurde der Unrat des Weibchens, den es bisher hauptsächlich zum Verkleben verwendet hatte, ausgeworfen. Ein dritter Nashornvogel, der sich in der Gegend umhertrieb, sah dem Hergang aufmerksam zu, stritt sich dann und wann mit dem erwählten Männchen, trug dem Weibchen aber niemals Futter zu. Am 7.Mai, nachdem ich meiner Meinung nach dem Weibchen genug Zeit zum Legen gegönnt hatte, bestieg ich mit Hilfe einer Leiter den Baum, öffnete das Nest und zog das Weibchen, das sich in sehr gutem Zustand befand, mit einiger Schwierigkeit aus der Höhlung heraus, um die von mir gewünschten drei Eier zu erhalten. Anfänglich vermochte es kaum zu fliegen, war dies jedoch nach geraumer Zeit wieder imstande. Die Eingeborenen, die die Gewohnheiten dieser Vögel sehr gut kennen, erzählten mir, daß das Weibchen die Wand durchbreche, sobald seine dem Ei entschlüpften Jungen nach Futter begehren, und diese Angabe dürfte in der Tat richtig sein.«

Auch die fernere Entwicklung des jungen Doppelhornvogels scheint langsam zu verlaufen; wenigstens versichert Hodgson, daß er erst im vierten oder fünften Jahre zu voller Ausbildung gelange. Blyth hingegen behauptet nach Beobachtungen an gefangenen Doppelhornvögeln, daß drei Jahre zur Entwicklung genügen.

Über das Gefangenleben des Vogels teilt Tickell nachstehendes mit. »Der Homrai wird, wenn er jung aufgezogen ist, sehr zahm, bleibt aber immer kühn und bedroht diejenigen, die er nicht kennt, mit seinem gewaltigen und gefährlichen Schnabel. Einer ließ sich keine Liebkosungen gefallen, wie es kleinere Arten der Familie tun. Er flog im Garten umher, hielt sich hier auf großen Bäumen oder auch auf dem Hausdach auf, kam zuweilen zum Boden herab, hüpfte hier mit schiefen Sprüngen umher, fiel dabei gelegentlich auch auf die Handwurzel nieder und suchte sich im Grase Futter zusammen. Einmal sah man ihn einen Frosch fangen, aber wieder wegwerfen, nachdem er ihn untersucht hatte. Bei seinen morgendlichen Spaziergängen näßte er sich oft das Gefieder ein, dann pflegte er sich, wenn die Sonne kam, mit ausgespannten Flügeln ruhig hinzusetzen, um die Federn wieder zu trocknen, übrigens schienen zwei andere gefangene zu beweisen, daß ihnen die Nässe durchaus nicht unangenehm war; denn sie setzten sich oft stundenlang den heftigsten Regengüssen aus und ließen sich vollständig einnässen. Die laute Stimme vernahm man niemals, sondern bloß ein schwaches, murmelndes Grunzen. Seine Gefräßigkeit war großartig; er konnte eine Paradiesfeige ohne Mühe hinabwürgen.« Ich will nur noch hinzufügen, daß die Homrais bei geeigneter Pflege, namentlich bei gleichmäßiger Wärme, jahrelang die Gefangenschaft ertragen und sich im Käfig recht wohl zu fühlen scheinen. Unter sich zeigen sie sich ebenso verträglich als andern kleineren Vögeln gegenüber unverträglich. Während einer der von mir beobachteten gefangenen einen vertrauensvoll an ihm vorüberfliegenden Tukan aus der Luft griff, abwürgte und auffraß, kamen unter verschiedenartigen Hornvögeln, wenigstens solchen gleicher Größe, ernstere Zänkereien und Streitigkeiten nicht vor, höchstens spielende Zweikämpfe, die sich sehr hübsch ausnehmen. Beide hocken einer dem andern gegenüber nieder, springen plötzlich vorwärts, schlagen unter hörbarem Klappen die Schnäbel zusammen und ringen nun förmlich miteinander. Zuweilen scheint aus solchen Spielen Ernst werden zu wollen; immer aber bemerkt man, daß es nichts anderes sein soll als eben nur ein Spiel. Verschiedenartige Hornvögel bekunden gegenseitiges Einverständnis wenigstens dadurch, daß sie ihre Rufe beantworten.

Südafrikanischer Hornrabe (Bucorvus cafer)

Der berühmteste aller afrikanischen Hornvögel ist der Hornrabe, »Abbagamba« der Abessinier ( Bucorvus abyssinicus, bzw. guineensis, cafer), Man kennt daher von ihm verschiedene geographisch getrennte Rassen. Unsere beiden Abbildungen stellen zwei von diesen dar, nämlich den »Südafrikanischen Hornraben« ( Bucorvus cafer) und den »Guineahornraben« ( Bucorvus guineensis). Herausgeber Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Bucorvus). Er gehört zu den größten Arten der Familie, ist kräftig gebaut, kurzflügelig, kurzschwänzig, aber ziemlich hochbeinig. Sein Schnabel ist sehr groß, schwach gebogen, seitlich abgeplattet, stumpfspitzig, in der Mitte der Schneiden klaffend, aber nur mit einem kurzen, obschon ziemlich hohen Auswuchse über der Wurzel des Oberschnabels verziert. Der Aufsatz beginnt auf der Scheitelmitte, reicht ungefähr bis zum ersten Dritteil der Schnabellänge vor, ist vorn entweder offen und dann röhrenartig oder abgeschlossen und hat ungefähr die Form eines nach vorn gekrümmten Helmes, dessen breiter und flacher Oberteil von den sanft gerundeten, nach unten zu eingebogenen und mit der Schnabelwurzel verschmolzenen Seitenteilen durch eine Längsreihe kantig abgesetzt ist. Die sehr kräftigen Beine unterscheiden sich von denen anderer Hornvögel durch die Höhe der Läufe, die zweimal die Länge der Mittelzehe beträgt, und die sehr dicken Zehen, deren äußere und mittlere im letzten Gliede verwachsen und deren innere und mittlere im vorletzten Gliede durch eine Spannhaut verbunden sind. In dem Fittich, in dem die sechste Schwinge die längste ist, überragt die Spitze nur wenig die Oberarmfedern. An dem mittellangen Schwanze, dessen Länge ungefähr der Hälfte der Fittichlänge gleichkommt, verkürzen sich die äußeren Federn nicht erheblich. Die Augen und die Kehlgegend sind nackt und sehr lebhaft gefärbt. Das Gefieder ist, bis auf die zehn gelblich-weißen Handschwingen, glänzend schwarz, das Auge dunkelbraun, der Schnabel, mit Ausnahme eines Fleckes am Oberschnabel, der hinten rot, vorn gelb ist, schwarz, der Augenring wie die Kehle dunkel bleigrau, letztere breit hochrot gesäumt. Das Weibchen unterscheidet sich hauptsächlich durch etwas geringere Größe und das weniger entwickelte nackte Kehlfeld. Die Länge beträgt nach eigenen Messungen 1,13, die Breite 1,83 Meter, die Fittichlänge 57, die Schwanzlänge 35 Zentimeter.

Das Wohngebiet des Hornraben erstreckt sich über ganz Mittel- und Südafrika. Man kennt ihn aus Habesch und den benachbarten Ländern, dem ganzen südlichen Sudan, Westafrika vom Senegal bis zum Kapland und ebenso von der ganzen Südostküste Afrikas. In den von mir bereisten Teilen Afrikas kommt er südlich des siebzehnten Breitengrades ziemlich überall, jedoch nicht allerorten in gleicher Häufigkeit vor; denn er bewohnt mehr die waldigen Steppenländer und die Gebirge als die eigentlichen Urwaldungen oder die baumlosen Gegenden. In Habesch steigt er, laut Heuglin, bis zu viertausend Meter im Gebirge empor, wird jedoch häufiger in einem Gürtel zwischen ein- und zweitausend Meter angetroffen. Nach der Brutzeit vereinigen sich zuweilen mehrere Paare mit ihren Jungen, und es kann dann geschehen, daß man ihrer zehn bis zwölf Stück gemeinschaftlich umherwandern sieht. Gewöhnlich lebt der Hornrabe paarweise und nicht unter seinen Gattungsverwandten, ist auch kein Baumvogel im eigentlichen Sinn des Wortes, sondern schreitet rabenartig auf der Erde umher, hier Nahrung suchend, und nimmt nur, wenn er aufgescheucht wird, auf Bäumen seine Zuflucht oder erwählt sie zu seinen Ruhesitzen. Einzeln stehende, dicht belaubte Hochbäume auf Lichtungen und Triften oder an Talgehängen, die weite Aussicht gestatten, werden, nach Heuglin, ähnlichen Orten bevorzugt. Doch begnügt sich der Abbagamba im Notfall auch mit einem höheren Felsblock oder einer Bergkuppe, die ihm weite Umschau gestattet. »Naht«, sagt Heuglin, »Gefahr, die das ruhige Auge bald erkennt, so flüchtet er womöglich hinter Steine, Büsche und Hecken oder geht etwas mühsam auf, streicht in mäßiger Höhe und meist in gerader Linie, die Flügel kurz, kräftig und geräuschvoll schlagend, ein gutes Stück weit und läßt sich gewöhnlich auf einer erhabenen Stelle der Erde, auf Felsen oder dürren Baumästen nieder, um seinen Feind zu beobachten.«

Der Vogel ist eine so auffallende Erscheinung, daß ihn jeder Eingeborene kennt und er sich überall eine gewisse Achtung erworben hat. Bei Erregung gebärdet sich namentlich das Männchen sehr sonderbar, breitet seinen Schwanz aus und legt ihn wieder zusammen, ganz nach Art des Truthahnes, bläst seinen Kehlsack auf, schleift seine Flügel auf dem Boden und gibt sich überhaupt ein gewaltiges Ansehen. Der Gang ist rabenartig, aber etwas wackelnd, der Flug keineswegs schwach, wie behauptet wird, sondern im Gegenteil leicht und schön, auch auf große Strecken hin schwebend, sobald der Vogel erst eine gewisse Höhe erreicht hat. Doch liebt es auch der Hornrabe nicht, in einem Zuge weite Strecken zu durchmessen, sondern fällt, wenn er aufgescheucht wurde, bald wieder ein. Sind Bäume in der Nähe, so pflegt er zunächst diesen sich zuzuwenden und von der Höhe aus umherzuspähen. Erscheint ihm etwas bedenklich, so erhebt er sich hoch auf den Füßen und schaut mit geöffnetem Schnabel ängstlich den Ankommenden entgegen. Der erste Laut, der von einem ausgestoßen wird, gibt dann das Zeichen zur Flucht für die ganze Gesellschaft. Scheu und vorsichtig ist er unter allen Umständen, und deshalb hält es schwer, sich ihm zu nahen. Selbst beim Futtersuchen wählt er sich am liebsten solche Stellen, die nach allen Seiten hin freie Umschau gestatten.

In dem Magen eines männlichen Hornraben, den ich zerlegte, fand ich unter Dungkäfern und Heuschrecken einige Würmer und ein ziemlich großes Chamäleon. Gourney gibt Schnecken, Eidechsen, Frösche, Ratten, Mäuse, verschiedene Heuschrecken, Käfer und andere Kerbtiere, Monteiro Lurche, Vögel, Eier, Käfer, Mandiokawurzeln und Grundnüsse als seine Nahrung an. »Er jagt«, sagt Gourney, »am liebsten da, wo das Gras weggebrannt wurde, hackt mit seinem kräftigen Schnabel in den harten Boden, dreht hastig Erdklumpen um, so daß der Staub davonfliegt, nimmt die gefangenen Kerbtiere, wirft sie in die Luft, fängt sie wieder auf und läßt sie in den Schlund hinabrollen. Größere Schlangen tötet er auf folgende Art: Wenn einer der Vögel ein derartiges Kriechtier entdeckt hat, kommt er mit drei oder vier andern herbei, nähert sich von der Seite mit ausgebreiteten Schwingen und reizt mit diesen die Schlange, dreht sich aber im rechten Augenblick plötzlich um, versetzt ihr einen gewaltigen Hieb mit dem Schnabel und hält geschwind wieder seinen schützenden Flügelschild vor. Diese Angriffe werden wiederholt, bis die Schlange tot ist. Geht diese zum Angriff über, so breitet der Hornrabe beide Flügel aus und schützt damit den Kopf und die verwundbarsten Teile.«

Die Stimme ist ein dumpfer Laut, der wie »Bu« oder »Hu« klingt. »Locken sich Männchen und Weibchen«, sagt Heuglin, »so stößt der eine, wahrscheinlich das Männchen, diesen dumpfen, weit hörbaren Laut aus, und auf ihn antwortet der andere ebenso, aber um eine Oktave höher. Diese Unterhaltung der Gatten, die fast unzertrennlich sind, dauert oft wohl eine Viertelstunde lang ununterbrochen fort, bis irgendeine äußere Störung sie beendet.« Gegen die Paarungszeit hin, die im Sudan in die Monate unseres Herbstes fällt, rufen die Hornvögel öfter und erregter als sonst, bewegen sich auch in so eigentümlicher Weise, daß Heuglin von einer Balze derselben sprechen kann. »Beide Gatten treiben sich merklich aufgeregt und in erhabener Stellung, die Kehlhaut aufgeblasen, fauchend auf Lichtungen umher und stoßen Töne aus, die aus einer großen, hohlen Tonne zu kommen scheinen.«

Aus eigener Erfahrung weiß ich, daß der Hornrabe in hohlen Bäumen brütet, und durch Heuglin, daß er kleine, runde, rauhschalige, weiße Eier legt. Ob das Gelege aus mehr als einem einzigen Ei besteht, und ob das Weibchen eingemauert wird, ist, soviel mir bekannt, zurzeit noch nicht entschieden. Die Baumhöhlung, die ich auffand, zeigte keine Spur von einer derartigen Arbeit und enthielt nur ein einziges Junges. Dasselbe war ziemlich flügge und bis auf den Mittelteil der Schwungfedern rein schwarz. Von einem Horn auf der Schnabelwurzel war noch keine Spur zu sehen. Wir versuchten die Alten beim Neste zu schießen und brachten das schon ausgehobene Junge deshalb wieder in die Nisthöhle zurück; keines der scheuen Eltern aber ließ sich erblicken. Das Junge wurde mit rohem Fleisch ernährt und zeigte sich bald sehr zutraulich. Es war auf unserer Barke nicht gefesselt, sondern konnte sich nach Belieben bewegen, hatte sich aber bald einen bestimmten Platz ausgewählt und kehrte zu diesem unter allen Umständen zurück. In Chartum durfte der Hornrabe im Hofe umherspazieren und treiben, was er wollte; er machte auch von der ihm geschenkten Freiheit umfassenden Gebrauch, übrigens wußte er sich auch sonst zu unterhalten. Er verfolgte unsere zahmen Ibisse, jagte nach Sperlingen oder trabte in lächerlicher Weise, scheinbar nutzlos, im Hofe auf und nieder, sprang zuweilen vom Boden auf, führte die wunderlichsten Bewegungen mit dem Kopfe aus usw. Nicht selten bestieg er eine unserer Lagerstätten, legte sich hier gemütlich nieder, breitete die Flügel aus und steckte seinen Kopf bald unter den Bauch, bald unter die Flügel. Gegen uns war er durchaus nicht bösartig; er ließ sich streicheln, aufheben, forttragen, besehen und untersuchen, ohne jemals in Zorn zu geraten, gebrauchte überhaupt seinen furchtbaren Schnabel niemals.

Die Eingeborenen Afrikas stellen dem Hornraben nicht nach, weil sie sein Fleisch nicht zu verwerten, den erbeuteten überhaupt nicht zu benutzen wissen. Hiervon machen, soviel mir bekannt, nur die Bewohner Schoas eine Ausnahme, da unter ihnen, laut Heuglin, seine Federn als gesuchter Schmuck tapferer Krieger gelten und von denen getragen werden, die einen Feind erschlagen oder ein größeres Jagdtier getötet haben. Hier und da soll der Vogel zu den heiligen, in Abessinien dagegen zu den unreinen Tieren gezählt werden. Eine eigentümliche Jagdweise ist in Kordofân üblich. »Man pflegte den Hornraben«, sagt Rüppell, »für mich regelmäßig lebend einzufangen, indem man ihn durch stetes Nachjagen zu Pferde so lange verfolgte, bis er, aufs äußerste ermüdet, sich nicht mehr aufschwingen konnte.«

*

Einem der prachtvollsten, durch Sagen und Märchen vielfach verherrlichten Vögel unseres Erdteiles zuliebe hat eine zahlreiche, etwa hundertfünfundzwanzig Arten zählende Familie den sehr unpassenden Namen Eisvögel erhalten; denn die bei weitem größte Anzahl der hierher zu zählenden Leichtschnäbler lebt in dem warmen Gürtel der Erde und weiß nichts von Eis und Winter. Die Eisvögel ( Alecedinidae) kennzeichnen sich durch kräftigen Leib, kurzen Hals, großen Kopf, kurze oder mittellange Flügel, kurzen oder höchstens mittellangen Schwanz, langen, starken, geraden, winkeligen, spitzigen Schnabel, sehr kleine, drei- oder vierzehige Füße und glattes, meist in prächtigen Farben prangendes Gefieder, das sich nach dem Geschlechte kaum, nach dem Alter wenig unterscheidet. Die Eisvögel sind Weltbürger und ziemlich gleichmäßig verteilt, obgleich die Familie, wie zu erwarten, sich erst innerhalb des warmen Gürtels in ihrer vollen Reichhaltigkeit zeigt. Alle Arten der Familie bevorzugen die Nachbarschaft kleinerer oder größerer Gewässer, aber nicht alle sind an das Wasser gebunden, nicht wenige, vielleicht sogar die meisten, im Gegenteil zu Waldvögeln im eigentlichsten Sinne geworden, deren Lebensweise dann mit jener ihrer wasserliebenden Verwandten kaum noch Ähnlichkeit hat.

Ihre Begabungen sind eigentümlicher Art. Zu gehen vermögen sie kaum, im Fliegen sind sie ebenfalls ungeschickt, und nur das Wasser beherrschen sie in einem gewissen Grade; sie tauchen in absonderlicher Weise und verstehen auch ein wenig zu schwimmen. Unter ihren Sinnen steht das Gesicht obenan; ziemlich gleich hoch entwickelt scheint das Gehör zu sein; über die übrigen Sinne haben wir kein Urteil. Die hervorragendste Eigenschaft scheint unbegrenztes Mißtrauen zu sein. Sie bekunden ungemein große Anhänglichkeit an ihre Brut.

Fische, Kerbtiere, Krebse und dergleichen bilden ihre Nahrung; an Lurchen, Kriech- und andern Wirbeltieren, die den verwandten Liesten sehr häufig zum Opfer fallen, vergreifen sie sich wohl niemals. Ruhig und still auf einem günstigen Zweige über dem Wasser sitzend, oder nach Art fischender Seeschwalben und Möwen über demselben auf- und niederstreichend, sehen sie in die Tiefe hinab und stürzen sich plötzlich mit mehr oder minder großer Kraft auf den erschöpften Fisch, verschwinden hierbei gewöhnlich unter der Oberfläche des Wassers, arbeiten sich durch kräftige Flügelschläge wieder empor und kehren zum alten oder einem ähnlichen Sitze zurück, warten, bis der von ihnen erfaßte Fisch erstickt ist, führen seinen Tod auch wohl dadurch herbei, daß sie ihn mit dem Kopf gegen den Ast schlagen, schlingen ihn hierauf, den Kopf voran, ganz wie er ist, hinunter und verfahren genau wie vorher.

Die Vermehrung der Eisvögel ist ziemlich bedeutend; denn alle Arten ziehen eine zahlreiche Brut heran. Zum Nisten wählen sie sich steile Erdwälle, in denen sie eine tiefe Höhle ausgraben, deren hinteres Ende zur eigentlichen Nestkammer erweitert wird. Ein Nest bauen sie nicht, häufen aber nach und nach so viele, hauptsächlich aus Fischgräten bestehende Gewölle in ihrer Nestkammer an, daß im Verlaufe der Zeit doch eine Unterlage entsteht.

Dem menschlichen Haushalt bringen die Eisvögel keinen Nutzen, aber auch eigentlich keinen Schaden. In fischreichen Gegenden fällt die Masse der Nahrung, die sie bedürfen, nicht ins Gewicht, und die bei uns lebende Art ist so klein, daß von einer durch sie bewirkten Beeinträchtigung des Menschen kaum gesprochen werden kann.

Eisvogel (Alcedo ispida)

Unser Eisvogel oder Königsfischer ( Alcedo ispida) kennzeichnet sich durch sein prachtvoll gefärbtes Gefieder, das oben metallisch, unten seidig glänzt. Die Federn des Hinterkopfes sind zu einer kleinen Holle verlängert. Mit einem andern europäischen Vogel läßt sich der Königsfischer nicht verwechseln, mit ausländischen Arten seiner Familie aber wohl. Oberkopf und Hinterhals sind auf düster grünschwarzem Grunde mit schmalen, dicht stehenden, meerblauen Querbinden gezeichnet, Schultern, Flügeldecken und die Außenfahne der braunschwarzen Schwingen dunkel meergrün, die Flügeldeckfedern mit rundlichen, meerblauen Spitzenflecken geziert, die mittleren Teile der Oberseite schön türkisblau, ein Streifen über den dunkleren Zügeln und ein Längsfleck am unteren Augenrande bis hinter die Ohrgegend sowie die ganze Unterseite und die unteren Schwanz- und Flügeldecken lebhaft zimmetrostrot, Kinn und Kehle rostgelblichweiß, ein breiter Streifen, der sich von der Schnabelwurzel und unter dem Zimmetrot der Ohrgegend hinabzieht, die Enden der oberen Brustseitenfedern, die seitlichen Schwanzdecken und die Schwanzfedern endlich dunkel meerblau. Die Iris ist tiefbraun, der Schnabel schwarz, die Wurzel der unteren Hälfte rot, der kleine Fuß lackrot. Die Länge beträgt siebzehn, die Breite siebenundzwanzig bis achtundzwanzig, die Fittichlänge sieben, die Schwanzlänge vier Zentimeter. Ganz Europa, von Jütland, Dänemark, Livland und Estland an nach Süden hin, sowie der westliche Teil Mittelasiens sind die Heimat des Eisvogels.

Bei uns zulande sieht man den prachtvollen Vogel überall, immer aber nur einzeln. Er fällt wegen seines schönen Gefieders ebenso auf als wegen seiner sonderbaren Lebensweise und ist deshalb wohlbekannt, obgleich seinerseits bemüht, den Blicken des Menschen möglichst sich zu entziehen. Am liebsten bewohnt er kleine Flüsse und Bäche mit klarem Wasser, und ihnen zuliebe steigt er auch hoch im Gebirge empor, in den Alpen, laut Tschudi, bis zu eintausendachthundert Meter unbedingter Höhe. An trüben Gewässern fehlt er meist, wenn auch nicht immer. Flüsse oder Bäche, die durch Wälder fließen oder wenigstens an beiden Ufern mit Weidicht bestanden sind, bieten ihm Aufenthaltsorte, wie er sie vor allen andern leiden mag, und wenn sie so viel Fall haben, daß sie im Winter wenigstens nicht überall zufrieren, verweilt er an ihnen auch in dieser schweren Zeit. Sind die Verhältnisse nicht so günstig, so muß er sich wohl oder übel zum Wandern bequemen, und gelegentlich dieser Wanderungen fliegt er bis nach Nordafrika hinüber.

Gewöhnlich sieht man ihn nur, während er pfeilschnell über den Wasserspiegel dahineilt; denn der, der ihn im Sitzen auffinden will, muß schon ein Kundiger sein. Namentlich in der Nähe bewohnter Ortschaften oder überhaupt in der Nähe regen Verkehrs wählt er sich zu seinen Ruhesitzen stets möglichst versteckte Plätzchen und Winkel aus, beweist darin ein großes Geschick, scheint sich auch sehr zu bemühen, bis er den rechten Ort gefunden hat. Daß der schließlich gewählte Platz der rechte ist, erkennt man bald, weil alle Eisvögel, die einen Fluß besuchen, sich auch stets dieselben Sitzplätze erküren. Die Nacht verbringt er unter einer überhängenden Uferstelle oder selbst im Innern einer Höhlung. Jeder einzelne Eisvogel, oder wenigstens jedes Paar, behauptet übrigens ein gewisses Gebiet und verteidigt dasselbe mit Hartnäckigkeit; es duldet höchstens den Wasserschwätzer und die Bachstelze als Genossen.

Wenn irgendein Vogel »Sitzfüßler« genannt werden darf, so ist es der Eisvogel. Er sitzt buchstäblich halbe Tage lang regungslos auf einer und derselben Stelle, immer still, den Blick auf das Wasser gekehrt, mit Ruhe einer Beute harrend, »kühl bis ans Herz hinan«, so recht nach Fischer Art. »Seine kleinen Füßchen«, sagt Naumann, »scheinen nur zum Sitzen, nicht zum Gehen geeignet; denn er geht äußerst selten und dann nur auf einige Schrittchen, etwa auf der kleinen Fläche eines Steines oder Pfahles, aber nie auf flachem Erdboden.« Ungestört wechselt er seinen Sitz bloß dann, wenn er verzweifelt, von ihm aus etwas zu erbeuten. Ist das Glück ihm günstig, so bringt er weitaus den größten Teil des Tages auf derselben Stelle zu. Wenn man ihn geduldig beobachtet, sieht man ihn plötzlich den Hals ausstrecken, sich nach vorn überbeugen, so daß der Schnabel fast senkrecht nach unten gerichtet ist, und plötzlich wie ein Frosch oder richtiger wie ein Pfeil in das Wasser stürzen, ohne daß er dabei die Flügel gebraucht. Gewöhnlich verschwindet er vollkommen unter dem Wasser, arbeitet sich aber durch einige Flügelschläge bald wieder zur Oberfläche empor, schwingt sich von neuem zu seinem Sitze hinauf, schüttelt das Wasser vom Gefieder ab, putzt dieses vielleicht auch ein wenig und nimmt die vorige Stellung ein. Das Fliegen erfordert, wie es scheinen will, alle Kraft und Anstrengung des Vogels; denn die kurzen Schwingen können den schweren Rumpf kaum fortschleppen und müssen so rasch bewegt werden, daß man die einzelnen Bewegungen nicht mehr unterscheiden kann. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb ist der Flug reißend schnell, aber auch sehr einförmig. Der Eisvogel schießt, solange er kann, in einer geraden Linie dahin, immer gleich hoch über dem Wasser hinweg, und dreht und wendet sich nur mit dem Gewässer, entschließt sich wenigstens höchst ungern, den Fluß oder Bach zu verlassen. Weiter als fünf- oder sechshundert Schritte dehnt er einen solchen Flug nicht leicht aus; ungestört fliegt er nie weiter als bis zu dem nächsten Sitzplatze. Manchmal sieht man ihn sich über das Gewässer erheben, plötzlich flatternd oder rüttelnd, sich still halten, sorgsam nach unten schauen und mit einem Male von dieser Höhe aus in die Tiefe stürzen. Derartige Künste, die bei andern Gliedern seiner Familie üblich sind, betreibt er insbesondere über breiten Gewässern, deren Ufer ihm geeignete Warten nicht gewähren.

Die Nahrung besteht vorzugsweise aus kleinen Fischen und Krebsen, nebenbei aber auch aus Kerbtieren, mit denen namentlich die Brut großgefüttert wird. Er ist gefräßig und bedarf zu seiner Sättigung mehr, als man anzunehmen pflegt. Zehn bis zwölf fingerlange Fischchen müssen ihm tagtäglich zum Opfer fallen, wenn den Erfordernissen seines Magens Genüge geschehen soll. Hinsichtlich der Art der Fische zeigt er sich nicht wählerisch, fängt vielmehr jeden, dessen er habhaft werden kann, und weiß selbst eine ziemlich große Beute zu bewältigen. Auf diese lauert er, nach Naumanns Ausdruck, wie die Katze auf die Maus. Er säugt nur mit dem Schnabel, stößt deshalb oft fehl und muß sich zuweilen sehr anstrengen, ehe ihm eine Beute wird. Die Art und Weise seines Fanges erfordert Umsicht in der Wahl seiner Plätze; denn das Wasser, in welchem er fischt, darf nicht zu seicht sein, weil er sich sonst leicht durch die Heftigkeit seines Stoßes beschädigen könnte, darf aber auch nicht zu tief sein, da er sonst seine Beute oft fehlt. Anhaltender Regen, der das Gewässer trübt, bringt dem Eisvogel Not, ja selbst den Untergang, und ebenso wird ihm der Winter nicht selten zum Verderben; denn seine Jagd endet, sobald er die Fische nicht mehr sehen kann. Im Winter muß er sich mit den wenigen offenen Stellen begnügen, die die Eisdecke eines Gewässers enthält; aber er ist dann dem Ungemach ausgesetzt, unter das Eis zu geraten und die Öffnung nicht wieder zu finden. Auf diese Weise verliert mancher Eisvogel sein Leben. Zuweilen wird ihm auch ein glücklicher Fang verderblich; er versucht einen zu großen Fisch hinabzuwürgen und erstickt dabei. Fischgräten, Schuppen und andere harte Teile seiner Nahrung speit er in Gewöllen wieder von sich.

Während der Paarzeit zeigt sich auch der Eisvogel sehr erregt. Er läßt dann seine Stimme, ein hohes, schneidendes, oft und schnell wiederholtes »Tit tit« oder »Si si«, das man sonst selten, meist von dem erzürnten Vogel vernimmt, häufig ertönen und fügt den gewöhnlichen Lauten noch besondere zu, beträgt sich auch in ganz eigentümlicher Weise. »Das Männchen«, sagt mein Vater, »setzt sich dann auf einen Strauch oder Baum, oft sehr hoch, und stößt einen starken, pfeifenden, von dem gewöhnlichen Rufe verschiedenen Ton aus. Auf diesen kommt das Weibchen herbei, neckt das Männchen und fliegt weiter. Das Männchen verfolgt es, setzt sich auf einen andern Baum und schreit von neuem, bis das Weibchen abermals sich nähert. Bei diesem Jagen, das ich nur des Vormittags bemerkt habe, entfernen sich beide zwei- bis dreihundert Schritte vom Wasser und sitzen mit hoch aufgerichtetem Körper auf den Feldbäumen, was sie sonst nie tun. Sobald sich der Eisvogel zu Ende März oder im Anfang April gepaart hat, sucht er sich einen Platz für das Nest aus. Dieser ist allemal ein trockenes, schroffes, vom Grase ganz entblößtes Ufer, an dem keine Wasserratte, kein Wiesel und kein anderes Raubtier hinauf klettern kann. In dieses, einer senkrechten Wand ähnelnde Ufer hacken die Eisvögel dreißig bis sechzig Zentimeter vom oberen Rande ein rundes Loch, das gewöhnlich fünf Zentimeter im Durchmesser hat, einen halben bis einen Meter tief ist, etwas aufwärts steigt und am Ausgang unten zwei Furchen zeigt. Am hinteren Ende erweitert sich dieses Loch zu einer rundlichen, backofenähnlichen Höhle, die acht bis zehn Zentimeter in der Höhe und zehn bis dreizehn Zentimeter in der Breite hat. Diese Höhlung ist unten mit Fischgräten ausgelegt, wie gepflastert, wenig vertieft, trocken und oben glatt wie an ihrem Ausgang. Auf den Fischgräten liegen die sechs bis sieben, sehr großen, fast rundlichen, glänzend weißen, wegen des durchschimmernden Dotters rotgelb aussehenden Eier. Sie sind die schönsten unter allen, die ich kenne, von einer Glätte, von einem Glanze und, ausgeblasen, von einer Weiße wie die schönste Emaille. An Größe kommen sie fast einem Singdrosselei gleich, so daß es mir unbegreiflich ist, wie sie der Eisvogel mit seinen kurzen und harten Federn alle bedecken und erwärmen kann. Merkwürdig ist es, wie fest ein brütender Eisvogel auf seinen Eiern oder seinen nackten Jungen sitzt. Man kann am Ufer pochen, wie man will, er kommt nicht heraus; ja, er bleibt noch ruhig, wenn man anfängt das Loch zu erweitern, und verläßt seine Brut erst dann, wenn man ihm ganz nahe auf den Leib kommt. Das Männchen hat ziemlich fern, hundert bis dreihundert Schritte von dem Nest, seinen Ruheplatz, auf dem es die Nacht und auch einen Teil des Tages zubringt.«

Naumann gibt an, daß man in einzelnen Nestern bis elf Eier findet, und berichtet noch einiges über das Jugendleben der Vögel. »Das Weibchen«, sagt er, »brütet allein, und das Männchen bringt ihm, während jenes fast unausgesetzt vierzehn bis sechzehn Tage lang über den Eiern sitzt, nicht nur Fische zur Nahrung, sondern trägt auch beiläufig dessen Unrat aus dem Neste weg, was beide Gatten nachher auch mit dem der Jungen tun. Die unlängst aus den Eiern geschlüpften Jungen sind häßliche Geschöpfe. Sie sind ganz nackt, mehrere Tage blind und von so ungleicher Größe, daß ich sogenannte Nestküchlein gefunden habe, die kaum halb so groß als die andern waren. Ihr Kopf ist groß, der Schnabel aber noch sehr kurz und der Unterschnabel meistens zwei Linien länger als der Oberkiefer. Sie sind höchst unbeholfen, zittern öfters mit den Köpfen, sperren zuweilen den weiten Rachen auf, wispern leise, wenn sie hungrig sind oder wenn sie gefüttert werden, und kriechen durcheinander wie Gewürme. Zu dieser Zeit werden sie von den Alten mit Kerbtierlarven, und vorzüglich mit Libellen, denen diese zuvor Kopf und Flügel abstoßen, gefüttert. Später bekommen sie auch kleine Fische, und wenn ihnen nach und nach die Federn wachsen, so scheinen sie überall mit blauschwarzen Stacheln bekleidet zu sein, weil die Federn in sehr langen Scheiden stecken und diese nicht so bald aufplatzen. Sie sitzen überhaupt lange im Neste, ehe sie zum Ausfliegen fähig werden, und ihre Ernährung verursacht den Alten viele Mühe, weshalb sie sich denn auch in dieser Zeit ungemein lebhaft und tätig zeigen. Die ausgeflogenen Jungen werden in die ruhigsten Winkel der Ufer, besonders in Gesträuch, Flechtwerk oder zwischen die ausgewaschenen Wurzeln am Ufer stehender Bäume geführt, so daß ein kleiner Umkreis die ganze Familie beherbergt, jeder einzelne also unweit des andern einen solchen Sitz hat, wo er wenigstens von der Uferseite her nicht so leicht gesehen werden kann. Die Alten verraten sie, wenn man sich zufällig naht, durch ängstliches Hin- und Herfliegen in kurzen Räumen und durch klägliches Schreien, während die Jungen sich ganz still und ruhig verhalten. Stößt man sie aus ihrem Schlupfwinkel, so flattert das eine da-, das andere dorthin, und die Alten folgen bald diesem, bald jenem unter kläglichem Schreien. Es währt lange, ehe sie sich Fische fangen lernen.«

Die seit der Veröffentlichung der Mitteilungen meines Vaters und Naumanns gesammelten Beobachtungen haben ergeben, daß die Brutzeit des Eisvogels sich nicht auf die Monate Mai und Juni beschränkt. So erhielt Walter einmal schon am sechsten April, ein anderes Mal in der Mitte dieses Monats vollzählige Gelege. Ebenso können verschiedene Umstände das Fortpflanzungsgeschäft verzögern. Wenn das Frühjahr spät eintritt, wenn die Flüsse oder Bäche längere Zeit Hochwasser haben, wenn die Brut geraubt oder die Nesthöhle zerstört wurde usw., muß der Eisvogel bessere Zeiten abwarten, und so kann es geschehen, daß man noch im September unerwachsene Junge in den Nesthöhlen findet. Nach den eingehenden Beobachtungen Kutters, der binnen drei Jahren nicht weniger als dreißig fast durchgängig besetzte Bruthöhlen untersuchen konnte, ist letzteres nur dann der Fall, wenn die erste Brut vernichtet wurde. Denn ungestört brütet der Eisvogel bloß einmal im Jahre.

Es ist nicht bekannt, daß irgendein Raubtier dem Eisvogel nachstellt. Der erwachsene entgeht durch seine Lebensweise vielen Verfolgungen, denen andere Vögel ausgesetzt sind, und die Nesthöhle ist in seltenen Fällen so angelegt, daß ein Wiesel oder eine Wasserratte zu ihr gelangen kann. Auch der Mensch behelligt unsern Fischer im ganzen wenig, nicht etwa aus Gutmütigkeit oder Tierfreundlichkeit, sondern weil sich der scheue Gesell vor jedermann in acht nimmt und seine Jagd den Sonntagsschützen zu schwer fällt. Der Kundige, der seine Gewohnheiten kennt, erlegt ihn ohne sonderliche Mühe und weiß sich auch des lebenden Vogels zu bemächtigen. Nicht immer gelingt es, das schöne Geschöpf an die Gefangenschaft zu gewöhnen. Jung aus dem Neste genommene Eisvögel lassen sich mit Fleisch und Fischen großfüttern und dann auch längere Zeit am Leben erhalten; alt eingefangene sind ungestüm und ängstlich, verschmähen oft das Futter und flattern sich bald zu Tode. Doch fehlt es auch bei ihnen nicht an Ausnahmen. Mir wenigstens ist es mehr als einmal gelungen, alt eingefangene Vögel einzugewöhnen und lange Zeit am Leben zu erhalten. Ja, ich habe dieselben immer nur durch Unglücksfälle verloren. Ohne alle Umstände gehen alte Eisvögel an das Futter, wenn man sie gleichzeitig mit den Jungen einfängt. Aus Liebe zu diesen vergessen sie den Verlust der Freiheit, fischen von der ersten Stunde an eifrig und gewöhnen sich und ihre Jungen an den Käfig und die ihnen gereichte Kost. An solchen gefangenen nimmt man mit Erstaunen wahr, wie gefräßig sie sind. Hat man sie endlich gezähmt und kann man ihnen einen passenden Aufenthalt gewähren, so sind sie wirklich reizend. Im Tiergarten zu London sind für die Königsfischer und andere Wasservögel besondere Vorkehrungen getroffen worden. Man hat hier einen großen Käfig errichtet, dessen Boden teilweise ein tiefes Wasserbecken ist, und dessen Wandungen alle Bequemlichkeiten bieten, wie Fische sie verlangen. In dem Becken wimmelt es von kleinen Fischen, über demselben sind bequeme Warten; kurz, das Ganze ist so behaglich eingerichtet wie nur möglich. In diesem Käfig befinden sich die dort lebenden Eisvögel vortrefflich. Sie können es hier beinahe wie an ihren Bächen treiben, führen ihre Fischerei wenigstens ganz in derselben Weise aus wie in der Freiheit. Ich darf wohl behaupten, daß mich dieser deutsche Vogel, den ich vor Jahren hier zum ersten Male in der Gefangenschaft sah, damals ebenso angezogen hat wie irgendein anderes Tier der so außerordentlich reichhaltigen Sammlung.

*

Die Stoßfischer ( Ceryle) unterscheiden sich von den Königsfischern hauptsächlich durch den Bau der Flügel und des Schwanzes. Erstere sind bedeutend länger und spitzer als bei den Königsfischern, letzterer ist ziemlich lang und verhältnismäßig breit; die Flugwerkzeuge sind also weit mehr entwickelt als bei jenen. Das Gefieder ist noch dicht und glatt anliegend, aber nicht mehr prächtig gefärbt, ja fast glanzlos, und je nach dem Geschlecht mehr oder weniger verschieden. Die Sippe ist namentlich in Amerika zahlreich vertreten, fehlt aber auch in Afrika und Asien nicht; ein Glied derselben ist wiederholt in Europa vorgekommen und hat deshalb hier Bürgerrecht erlangt. Sie umfaßt die stärksten, gewandtesten und demzufolge auch die raubgierigsten Mitglieder der Familie: die » Fischtiger«, wie wenigstens einige von ihnen Cabanis genannt hat.

Das Mitglied, das uns zunächst angeht, ist der Graufischer ( Ceryle rudis), derselbe, der sich von Ägypten und Syrien aus wiederholt nach Europa verflogen hat. Seine Färbung ist eine sehr bescheidene, das Gefieder der Oberseite schwarz und weiß gescheckt, das der unteren Seite bis auf ein oder zwei schwarze Brustbänder und einige dunkle Flecke auf dem Schnabel reinweiß. Die schwarzen Federn des Ober- und Hinterkopfes zeigen schmale weiße Seitensäume, die des Mantels, der Schultern, des Bürzels und der Flügeldecken breite weiße Endränder. Das Weiß der Kopf- und Halsseiten wird durch einen breiten, schwarzen Streifen unterbrochen. Die Handschwingen und deren Deckfedern sind schwarz, die Armschwingen dagegen weiß und die Schwanzfedern endlich weiß, von dem Endrande durch eine breite schwarze Querbinde und diese wiederum auf der Innenfahne durch einen weißen Randfleck geziert. Das Auge ist dunkelbraun. Die Länge beträgt sechsundzwanzig, die Breite siebenundvierzig, die Fittichlänge dreizehn, die Schwanzlänge acht Zentimeter. Das Weibchen unterscheidet sich dadurch untrüglich vom Männchen, daß es nur ein schwarzes Brustband besitzt, während jenes deren zwei zeigt.

Ich erinnere mich noch recht wohl der Überraschung, die mir der Graufischer bereitete, als ich kaum den Fuß auf afrikanischen Boden gesetzt hatte. Schon auf dem Mahmudiehkanal, der Alexandrien mit dem Nile verbindet, hatte ich wiederholt einen großen Vogel, nach Art des Turmfalken rüttelnd, in der Luft schweben oder auf den Stangen der Schöpfeimer sitzen sehen, ohne mir erklären zu können, welcher Art derselbe angehören möge. Ein glücklicher Schuß belehrte mich hierüber, und mit wahrem Frohlocken betrachtete ich den erbeuteten Graufischer, der damals in meinen Augen eine große Seltenheit war. Diese Ansicht änderte sich sehr bald; denn die nächstfolgenden Tage schon überzeugten mich, daß der Graufischer, wenn auch nicht zu den häufigsten Vögeln des Landes, so doch zu denen gehört, die man überall und zu jeder Zeit zu sehen bekommt und ohne Mühe in beliebiger Anzahl erlegen kann.

Gewöhnlich sieht man diesen Eisvogel auf den erwähnten Stangen der Schöpfeimer sitzen, seine weiße Brust dem Strome zugekehrt. Steht eine Palme oder Mimose unmittelbar am Nilufer und ist einer ihrer Zweige zum Aufsitzen geeignet, so nimmt er auch hier seinen Stand, und ebensogern läßt er sich auf dem Holzwerke der Schöpfräder nieder, die durch Ochsen bewegt werden und die allen Reisenden wohlbekannte, von allen verwünschte »Nilmusik« hervorbringen. Der Graufischer teilt die Scheu seines zierlichen Vetters nicht. Er fühlt sich sicher in seiner Heimat; denn er weiß, daß er dem Ägypter trauen darf und von ihm nichts zu befürchten hat. Unmittelbar über dem Knaben, der die das Schöpfrad bewegenden Rinder mit der Peitsche antreibt, und buchstäblich im Bereiche der Geisel, sitzt er so ruhig, als ob er von dem gedachten Knaben gezähmt und abgerichtet wäre und in ihm seinen Gebieter und Beschützer zu erblicken habe; neben und über den wasserschöpfenden Weibern fliegt er so dicht vorbei, daß es aussieht, als wolle er diese vom Strome vertreiben. Gegen die Gewohnheit unseres Eisvogels ist er ein umgänglicher Vogel, das heißt wenig futterneidisch, vielmehr sehr gesellig. Das Pärchen hält treuinnig zusammen, und wo der eine sitzt, pflegt auch der andere zu rasten.

Seinen Fischfang betreibt unser Vogel nicht wie der Königsfischer gewöhnlich vom hohen Sitze aus, sondern indem er sich rüttelnd über dem Wasser erhält und aus solcher Höhe sich in dasselbe hinabstürzt. Der Flug ist von dem des Eisvogels gänzlich verschieden. Die Flügel werden zwar auch noch rasch, aber doch nicht »schnurrend« bewegt, und man kann die einzelnen Schläge noch sehr wohl unterscheiden. Demgemäß ist der Flug zwar nicht so reißend wie beim Königsfischer, aber viel gewandter, d. h. größerer Abwechslung fähig. Der Eisvogel schießt dahin wie ein abgeschossener Bolzen, der Graufischer fliegt fast wie ein Falke, schwenkt und wendet sich nach Belieben, hält sich rüttelnd minutenlang fest, zieht eine Strecke weiter, wenn er während seines Stillstehens keine Beute bemerkte, und beginnt dort von neuem zu rütteln. Beim Angriff auf die Beute legt er die Flügel knapp an den Leib und stürzt nun in etwas schiefer Richtung pfeilschnell ins Wasser, verschwindet unter den Wellen und arbeitet sich nach einiger Zeit mit kräftigen Flügelschlägen wieder empor. War er im Fange glücklich, so fliegt er sofort seinem gewöhnlichen Sitzorte zu und verschlingt hier die gemachte Beute, oft erst nachdem er sie wiederholt gegen den Ast geschlagen, wie dies andere seiner Verwandtschaft zu tun pflegen. Wenn er nicht zum Jagen ausfliegt, streicht er mit gleichmäßigem Flügelschlage ziemlich niedrig über dem Wasser weg, möglichst in gerader Linie einem zweiten Sitzorte zu, in dessen Nähe er sich plötzlich aufschwingt. Über Tag ist er gewöhnlich still, gegen Abend wird er lebendiger, zeigt sogar eine gewisse Spiellust, und dann vernimmt man auch oft seine Stimme, einen lauten, schrillenden, oft wiederholten Schrei, den ich mit Buchstaben nicht ausdrücken kann.

Die Brutzeit beginnt in Ägypten, wenn der Nil annähernd seinen tiefsten Stand erreicht hat, also im März oder im April.

Welche Feinde der Graufischer hat, vermag ich nicht zu sagen. Ich habe nie gesehen, daß ein Raubvogel einen Angriff auf ihn versucht hätte, und kenne kein anderes Raubtier, das ihm gefährlich werden könnte.

*

Die Lieste ( Halcyoninae) unterscheiden sich von den Eisvögeln durch die mehr entwickelten, bei einzelnen sogar sehr ausgebildeten Flugwerkzeuge. Auch ist der Schnabel, der dem der Eisvögel im ganzen ähnelt, regelmäßig viel breiter als bei jenen, und ebenso pflegen die Füße stärker und hochläufiger zu sein. Das Gefieder ist lockerer und besitzt nicht die fette Glätte wie das der Eisvögel, prangt übrigens ebenfalls in lebhaften Farben; einzelne Arten gehören zu den prächtigsten aller Vögel.

Afrika, Südasien und Australien nebst den zwischen diesen beiden Erdteilen gelegenen Eilanden sind die Heimat der zahl- und gestaltenreichen Gruppe. In Amerika und Europa fehlen sie gänzlich. Sie sind mehr oder weniger Waldvögel, und nur die wenigsten bekunden eine Vorliebe für das Wasser. Einzelne sollen zwar mehr oder weniger nach Art der Eisvögel fischen; die Mehrzahl aber kommt hinsichtlich der Lebensweise eher mit den Bartvögeln überein. Viele Arten haben sich vom Wasser gänzlich unabhängig gemacht und beleben die trockensten Gegenden, vorausgesetzt, daß sie nicht baumlos sind; denn Bäume scheinen zu ihrem Wohlbefinden unumgänglich notwendig zu sein.

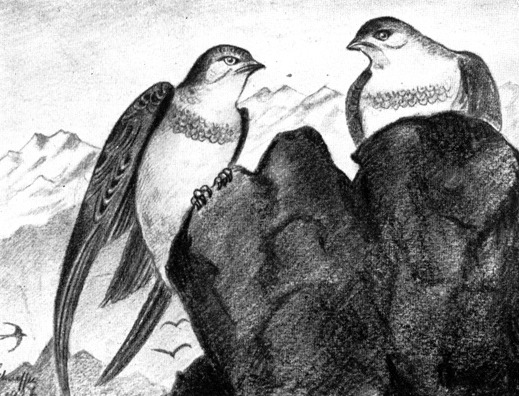

Die Riesenlieste ( Paralcyon) kennzeichnen sich nicht bloß durch ihre bedeutende Größe, sondern auch durch den großen, langen und dicken Schnabel, der an der Wurzel breit und flach gedrückt, längs der Firste gerade, an der Spitze seitlich zusammengedrückt und schwachhakig über den Unterkiefer herabgebogen ist, die kurzläufigen, aber verhältnismäßig starken Füße, mit langen und ziemlich dicken Zehen, die mittellangen und stumpfspitzigen Flügel, in denen die dritte Schwinge die längste, die zweite aber nur wenig kürzer als diese ist, und den mittellangen und breiten Schwanz. Das Gefieder ist reich, locker anliegend und seine Färbung eine ziemlich unscheinbare.

Unter den Mitgliedern dieser Sippe, die ausschließlich dem Festlande Neuhollands angehört, ist der Jägerliest oder Riesenfischer ( Paralcyon gigas) das bekannteste; denn dieser Vogel stellt sich nicht bloß jedem Europäer, der Australien betritt, persönlich vor, sondern ist auch, und namentlich in der neueren Zeit, so oft nach Europa gekommen, daß er gegenwärtig keiner größeren Tiersammlung fehlt. Kopf, Hals und alle Unterteile sind weiß, schmutzig rostfahl verwaschen, Stirne und Vorderkopf schmal dunkelbraun. Die rotbraunen oberen Schwanzdecken und Schwanzfedern sind mit breiten, schwarzen Querbinden, die rötlichen Steuerfedern mit breiten, weißen Endsäumen geziert. Die Iris ist tiefbraun, der Oberschnabel schwarz, der untere blaßgelb, der Fuß dunkelbraun. Die Länge beträgt fünfundvierzig bis siebenundvierzig, die Breite fünfundsechzig, die Fittichlänge einundzwanzig, die Schwanzlänge sechzehn Zentimeter.

Der Jägerliest findet sich, nach Gould, nicht in Vandiemensland oder in Westaustralien, sondern scheint allein dem Südosten Neuhollands, den Landstrichen zwischen dem Spensergolf und der Moretonbucht anzugehören. Er bindet sich keineswegs an eine bestimmte Örtlichkeit, sondern besucht eine jede; jene üppigen Büsche längs der Küste wie den dünn bestandenen Wald der Höhe. Aber nirgends ist er häufig zu nennen. Er findet sich überall, allerorten jedoch nur einzeln. Seine Nahrung ist gemischter Art, allein immer dem Tierreiche entlehnt. Kriech- und Kerbtiere sowie Krabben scheinen bevorzugt zu werden. Er stürzt sich mit Hast auf Eidechsen, und gar nicht selten sieht man ihn mit einer Schlange im Schnabel seinem Sitzplatze zufliegen. »Einmal«, sagt der ›alte Buschmann‹, »sah ich ein Paar lachende Hänse auf dem abgestorbenen Aste eines alten, grauen Baumes sitzen und von hier aus von Zeit zu Zeit nach dem Boden herabstoßen. Sie hatten, wie sich bei genauerer Untersuchung ergab, eine Teppichschlange getötet und bewiesen durch ihr Geschwätz und Gelächter lebhafte Freude darüber. Ob sie übrigens Schlangen fressen, vermag ich nicht zu sagen; denn die einzigen Kriechtiere, die ich je in ihrem Magen gefunden habe, waren kleine Eidechsen.« Übrigens raubt der Jägerliest auch kleine Säugetiere; Gould schoß einst einen Vogel dieser Art, bloß um zu sehen, was er im Schnabel trüge, und fand, daß er eine seltene Beutelratte erjagt hatte. Daß er junge Vögel nicht verschont und namentlich den Nestern gefährlich werden mag, läßt sich erwarten. Wasser scheint nicht zu den Bedürfnissen des Jägerliests zu gehören; den freilebenden Vogel findet man, wie bemerkt, selbst in den trockensten Waldungen, und auch die gefangenen zeigen weder des Trinkens noch des Badens halber besonderes Verlangen nach diesem Elemente.

Die Brutzeit fällt in die Monate August und September. Das Paar sucht sich dann eine passende Höhlung in einem großen Gummibaume aus und legt hier seine wundervollen perlweißen Eier auf den Mulm in der Tiefe dieser Höhle. Wenn die Jungen ausgeschlüpft sind, verteidigen die Alten den Brutplatz mutig und furchtlos, und den, der die Brut rauben will, greifen sie sogar tätlich an und versetzen ihm nicht ungefährliche Bisse.

Jägerliest (Paralcyon gigas)

Die gefangenen Lieste gehören nicht zu den anspruchsvollen Tieren, begnügen sich vielmehr mit sehr einfacher Nahrung, mit grob geschnittenen Fleischstückchen, Mäusen und Fischen nämlich, und verschmerzen vielleicht schon deshalb den Verlust ihrer Freiheit. Gibt man ihnen einen geräumigen Käfig, so gewinnen sie bald ihre ganze Heiterkeit wieder und betragen sich genau ebenso wie in ihrem heimatlichen Lande. Gewöhnlich sitzen sie ruhig auf dem passendsten Platze, wenn sie paarweise gehalten werden, dicht nebeneinander. Der Hals wird dabei so eingezogen, daß der Kopf unmittelbar auf den Schultern liegt, das Gefieder lässig getragen. Zur Abwechslung sträubt einer oder der andere das Kopfgefieder so, daß der Kopf fast noch einmal so groß erscheint als sonst und einen sehr ernsthaften Ausdruck gewinnt; zuweilen wird auch mit dem Schwanze gewippt. Dieser Bewegungen ungeachtet erscheint der Riesenfischer träge, verdrossen und schläfrig; aber er erscheint auch nur so. Wer wissen will, wes Geistes Kind er vor sich hat, muß das unruhig sich bewegende, listig blitzende Auge beobachten; er wird dann wenigstens zu der Überzeugung gelangen, daß der Vogel seine Umgebung fortwährend beachtet und alles, was vorgeht, bemerkt.