|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Papageien sind befiederte Affen. Dies findet nicht bloß der Laie heraus, sondern muß auch der Forscher anerkennen. Wenn es irgendwie zulässig ist, gewisse Tiere einer Klasse mit denen einer andern zu vergleichen, ist die Berechtigung obiger Worte erwiesen. Das wesentlichste Merkmal der Papageien ist der Schnabel, der mit keinem andern Vogelschnabel verwechselt werden kann, so groß auch seine Ähnlichkeit mit diesem oder jenem erscheinen will. Bei der ersten oberflächlichen Betrachtung scheint der Papageischnabel dem der Raubvögel zu ähneln; er ist jedoch bedeutend dicker und stärker, verhältnismäßig höher und im ganzen übereinstimmender geformt. Beachtenswert ist das Vorkommen einer Wachshaut, d. h. einer unbefiederten, aber auch nicht hornigen, durch ihren Namen bezeichneten Stelle, die wie ein Sattel auf der Wurzel des Oberschnabels liegt, und außer den Papageien nur noch den Raubvögeln zugesprochen werden kann. Als hervorragendste Eigentümlichkeit des Papageischnabels sieht Finsch mit Recht das Verhältnis seiner Höhe zur Länge an; erstere, die an der Wurzel die Breite meist um das doppelte übertrifft, ist wenig geringer als die Länge, zuweilen sogar größer. Nicht minder bezeichnend ist der Bau anderer Gliedmaßen und des inneren Leibes der Papageien. »Die Beine«, sagt Burmeister, »sind dick, stark, fleischig, aber nie hoch; der Lauf ist viel kürzer als die Mittelzehe und stets nur mit kleinen Schuppentäfelchen bekleidet. Die ziemlich langen Zehen, deren äußere und innere nach hinten gewendet sind, haben eine starke Sohle, aber nur an der Spitze einen besonderen Ballen; sie sind auf der Oberseite wie der Lauf bedeckt; doch werden die Schuppen gegen die Spitze hin allmählich größer und gehen aus dem letzten Glied vor der Kralle in kurze Tafel- oder Gürtelschilder über. Die Krallen sind nicht lang, aber stark gebogen und ziemlich spitzig, jedoch nie kräftig. Der innere Vorderfinger hat gewöhnlich die kleinste Kralle, und die des Daumens pflegt nicht viel größer zu sein; die größte sitzt an dem vorderen Außenfinger; doch steht ihr die Kralle des hinteren Außenfingers nur wenig nach.« Die Flugwerkzeuge sind, laut Finsch, durchgehends wohl entwickelt, die Flügel groß und spitzig, die Schwungfedern, deren Anzahl zwischen neunzehn und zweiundzwanzig schwankt, meist aber zwanzig beträgt, und unter denen die zweite oder diese mit der dritten, auch wohl die drei ersten, die dritte und vierte, ausnahmsweise selbst die sechste und siebente die andern überragen, durch derbe Schäfte und breite Fahnen ausgezeichnet, am Ende verschmälert oder ab- und zugerundet; die Flügelspitze beträgt meist ebensoviel wie die Länge des Oberflügels oder etwas mehr; am Eckflügel stehen stets vier Federn. Die zwölf Schwanzfedern ändern hinsichtlich ihrer Gestalt wie ihrer Länge vielfach ab, und die Gestalt des Schwanzes ist demgemäß eine sehr verschiedene.

Das Kleingefieder der Papageien besteht aus einer verhältnismäßig geringen Anzahl, daher zerstreut stehender Außenfedern, die an der Außenseite einen großen Afterschaft zeigen, und Dunen dazwischen. Erstere bilden deutlich begrenzte, jedoch mannigfach abändernde Fluren; die Rückgratflur gabelt sich meist in der Höhe der Schulterblätter, die Unterflur höher oder tiefer am Halse; die Schulterflur pflegt doppelt vorhanden zu sein. Bemerken will ich noch, daß die Befiederung oft gewisse Stellen, namentlich Wangen und Augengegend, freiläßt. Die Färbung des Gefieders muß bei aller Verschiedenheit im einzelnen als eine für die Glieder der Ordnung sehr übereinstimmende bezeichnet werden. Ein mehr oder minder prächtiges Blattgrün ist vorherrschend; doch gibt es ebenso hyazinthblaue, purpurrote, goldgelbe und düsterfarbige Papageien. Bezeichnend ist die Verteilung der Farben auf dem Papageigefieder; das Vorhandensein von Farbenfeldern, wie wir es vielleicht nennen können, das häufige Vorkommen von Ergänzungs- oder Gegenfarben auf Ober- und Unterseite (Bläulichviolett, Dunkelblau, Hellblau, Grün oben, Hellgelb, Orangegelb, Zinnoberrot, Purpur unten), das sich sogar auf ein und derselben Schwung- oder Steuerfeder ausspricht, nicht minder eigentümlich das Verdecktsein brennender Farben durch weniger lebhafte, wie sich dies z. B. bei einzelnen Kakadus zeigt, deren zinnoberrote oder gelbe Federwurzeln und Dunen wegen der weißen Federspitzen kaum zur Anschauung kommen. Beide Geschlechter sind meist, aber keineswegs immer, gleich gefärbt, die jungen Vögel in der Regel wenig, ausnahmsweise jedoch erheblich von den alten verschieden.

Die Säugetiere habe ich mit Oken als »Allsinnstiere« bezeichnet und hervorgehoben, daß die Einhelligkeit und gleichmäßige Entwicklung der Sinne eine hohe Stellung bekundet. Wenden wir diese letztere Behauptung auf die Vögel an, so finden wir, daß gerade die Papageien vor ihren Klassenverwandten durch gleichmäßige Entwicklung der Sinne sich auszeichnen. Bei ihnen ist kein einziger Sinn verkümmert, wie sonst so oft bei den Vögeln, kein einziger auf Kosten der übrigen in auffallender Weise entwickelt. Der Falk zeichnet sich durch sein alle andern Sinne überwiegendes Gesicht aus, die Eule durch dieses und durch ihr in gleicher Weise ausgebildetes Gehör, der Rabe durch seinen scharfen Geruch, die Ente wahrscheinlich durch ihren feinen Geschmack, der Specht durch sein Tastgefühl, viele andere Vögel durch feines Empfindungsvermögen; der Papagei sieht, hört, riecht, schmeckt, fühlt und tastet ungefähr gleich scharf. Hinsichtlich der Entwicklung seines Gesichtes und Gehöres bedarf es keines Beweises; die Ausbildung der übrigen Sinne aber bekundet das Niesen des Papageien nach eingezogenem Rauch, die überraschende Kenntnis wohlschmeckender Waldfrüchte oder einfach ein irgendeinem gezähmten Papagei vorgehaltenes Stück Zucker, die Beobachtung des mit seiner Zunge tastenden Vogels oder endlich eine leise Berührung seines Gefieders. Unzählige Male habe ich mich von dieser Allsinnstätigkeit unserer Vögel überzeugt; sie ist nicht wegzuleugnen.

Aber noch weniger zu bestreiten ist die rein geistige Entwicklung der Papageien. Das geistige Wesen, nicht die Gestalt dieser Tiere ist es, das sie als die Affen unter den Vögeln erscheinen läßt. Wir erkennen den Affen im Papagei erst dann, wenn wir diesen geistig geprüft haben. Er hat, auf das Vogelgepräge übertragen, alle Eigenschaften und Leidenschaften des Affen, die guten Seiten desselben wie die schlechten, das Liebenswerte wie die Unarten. Er ist der klügste Vogel, den wir kennen, bleibt aber immer Affe, launenhaft, wetterwendisch. In diesem Augenblick ist er der liebenswürdigste, angenehmste Gesellschafter, im nächsten Augenblick ein unerträgliches Geschöpf. Der Papagei ist verständig, acht- und bedachtsam, vorsichtig, listig, unterscheidet sehr scharf, besitzt ein vortreffliches Gedächtnis und erweist sich deshalb der Belehrung in hohem Grad zugänglich, also bildsam; er ist selbstbewußt, stolz, auch mutig, anhänglich, ja hingebend zärtlich gegen geliebte Wesen, treu bis zum Tode, dankbar, mit Bewußtsein dankbar; er läßt sich erziehen, zum folgsamen, artigen Tier umwandeln – wie der Affe. Aber er ist auch jähzornig, boshaft, tückisch, hinterlistig und vergißt ihm angetane Beleidigungen ebensowenig wie empfangene Wohltaten; er ist rücksichtslos gegen Schwächere, mit seltenen Ausnahmen lieblos gegen Unbehilfliche oder Unglückliche – wie der Affe. Sein Wesen ist ein Gemisch von allen möglichen Eigenschaften.

Daß ein so befähigter Vogel von seinen leiblichen Begabungen den besten Gebrauch zu machen versteht, läßt sich erwarten. Man hat die Papageien andern Vögeln gegenüber zurückstellen wollen, weil man bei ihnen die Beweglichkeit vermißt, die jene teilweise zeigen. Sehr richtig ist, daß ein Falke besser fliegt, ein Specht gewandter klettert, ein Huhn rascher läuft, eine Ente sicherer schwimmt als ein Papagei. Dasselbe ließe sich aber auch zum Nachteile des Menschen sagen! In Wahrheit sind die Papageien sehr bewegungsfähige Tiere. Die großen Arten fliegen scheinbar schwerfällig auf, dann aber im raschen Zug dahin, die kleinen Arten dagegen wundervoll, so wundervoll, daß ich getröstet war über einen mir entfliehenden Wellensittich, als ich ihn fliegen gesehen. Wie ein Edelfalk jagte er durch die Luft, wie eine Schwalbe strich er dahin! »Die Araras«, sagt Prinz von Wied, »haben einen langsamen Flug, schlagen schwer mit ihren Flügeln und der lange Schweif liegt wagerecht nach hinten hinaus! die Maracanas und Perekittos fliegen außerordentlich rasch, schnellen kräftig mit den Flügeln, durchschneiden pfeilschnell die Luft. Die eigentlichen Papageien fliegen mäßig langsam und schlagen sehr schnell mit ihren kurzen Flügeln, um den dicken, kurzen, schweren Körper fortzutreiben.« Andere fliegen in Wellen-, wiederum andere in Zickzacklinien; die Kakadus zeichnen sich, wenn sie schwarmweise die Luft durchschneiden, durch wundervolle Schwenkungen aus, und nur der Eulenpapagei soll, obwohl er mit gut entwickelten Flügeln ausgerüstet ist, von letzteren niemals Gebrauch machen.

Viele Papageien scheinen fremd zu sein auf dem Boden und humpeln hier mehr, als sie gehen; es gibt aber auch Erdpapageien, die ebenso schnell und geschickt laufen wie ein Strandvogel; der australische Erdpapagei wird mit einer Schnepfe verglichen; von einem Graspapagei berichtet Gould, daß er über den Boden dahinrenne wie ein Regenpfeifer! Hüpfen im Gezweig fällt den Papageien schwer, keineswegs aber Bewegung im Geäste. Weitere Zwischenräume überfliegen, geringere überklettern sie, und zwar rasch genug, so schwerfällig das bei einzelnen auch aussehen mag. Sie helfen sich mit dem Schnabel und den Füßen fort, andere Vögel mit den Füßen allein: das ist der ganze Unterschied. Ihr Fuß wird fast zur Hand; sie gebrauchen ihn wenigstens nach Art der Hände. Der Schnabel ist bei den Papageien weit beweglicher als bei irgendeinem andern Mitglied ihrer Klasse, wird auch in vielseitigerer Weise verwendet als von den übrigen Vögeln. Der Papagei benutzt ihn wie das Nagetier seine Schneidezähne, also um Holz abzubrechen, zu zerbeißen und zu zerschleißen und endlich noch, um beim Klettern Hilfe zu leisten.

Die Stimme der Papageien ist stark, oft kreischend, aber doch nicht alles Wohlklanges bar, die mancher Arten sehr biegsam und entschieden ausdrucksvoll. Wenn große Arten gesellschaftsweise zusammenleben und gemeinschaftlich schreien, ist es allerdings kaum zum Aushalten für den menschlichen Hörer. »Man muß«, sagt Humboldt, »in den heißen Tälern der Anden gelebt haben, um es für möglich zu halten, daß zuweilen das Geschrei der Araras das Brausen der Bergströme, die von Fels zu Felsen stürzen, übertönt«. Auch die Kakadus machen sich durch weithin tönendes Geschrei bemerklich; das Kreischen einer zahlreichen Gesellschaft von Edelsittichen ist ohrzerreißend; der Lärm, den eine Schar von Zwergpapageien verursacht, wird mit dem Getöse einer Sensenschmiede verglichen. Einzelne Arten lassen bellende, andere pfeifende, jene schnurrende, andere leise murrende Laute vernehmen; diese stoßen kurze, helle Schreie, jene quakende Laute, andere gellende Rufe aus. Einige Arten schwatzen ihren Weibchen so allerliebste Liedchen vor, daß man sie zu den Sängern zählen würde, wären sie nicht Papageien; andere Arten lernen mit solcher Reinheit Lieder pfeifen, daß sie einen Gimpel beschämen. Die Begabung der Papageien für Nachahmung menschlicher Laute und Worte ist bekannt. Sie übertreffen hierin alle übrigen Tiere; sie leisten Bewunderungswürdiges, Unglaubliches; sie plappern nicht, sondern sie sprechen. Man verstehe mich recht; ich meine damit selbstverständlich nicht, daß sie die Bedeutung der von ihnen nachgeahmten Worte verständen oder imstande wären, Sätze zu erfinden und zu gliedern, sondern behaupte nur, daß sie die sie gelehrten Worte bei passender Gelegenheit anwenden, beispielsweise, wenn sie sachgemäß unterrichtet wurden, morgens bei Begrüßung von Bekannten auch geziemend »guten Morgen«, nicht aber »guten Abend« sagen. Sie verbinden also insofern Begriffe mit den von ihnen erlernten Worten und Satzbruchstücken, als sie im Gedächtnis behalten, bei welcher Gelegenheit oder zu welcher Tageszeit sie dieselben gelehrt wurden, und sie bei einer ähnlichen Gelegenheit oder Zeit die betreffenden Worte, für sie offenbar nur Lautgliederungen, wieder gebrauchen. Genau so verfährt ein Kind, das sprechen lernt; ihm aber kommt mit der Zeit das volle Verständnis der Worte, während dieses dem Papagei wohl für immer versagt bleibt.

Die Papageien bewohnen, mit Ausschluß Europas, alle Erdteile. Von den dreihundertfünfundfünfzig Arten, die Finsch im Jahre 1868 aufführt, leben einhundertzweiundvierzig in Amerika, fünfundachtzig auf den Papuinseln und Molukken, sechzig in Australien, dreißig in Polynesien, fünfundzwanzig in Afrika und neunzehn in Südasien, einschließlich der Sundainseln. Neuere Entdeckungen haben die Anzahl der bekannten Arten um einige zwanzig vermehrt, das Verhältnis der Verteilung aber kaum geändert. Die große Mehrzahl gehört der heißen Zone an; von jenen dreihundertundfünfzig überschreiten nur acht den Wendekreis des Krebses und zweiundsechzig den Wendekreis des Steinbocks. Eine amerikanische Art verbreitet sich nach Norden hin bis zum dreiundvierzigsten Breitengrade, eine andere findet sich auf der südlichen Halbkugel sogar in den »unheimlichen Öden« des Feuerlandes. Im allgemeinen sind sie an die Wälder gebunden, obwohl keineswegs ausschließlich, weil einzelne Arten auch die baumlosen Ebenen, die Steppen z. B., bewohnen, andere in den Anden in Höhen über den Holzgürtel, bis zu dreitausendfünfhundert Meter über das Meer, emporsteigen. In Nordostafrika ist mir aufgefallen, daß sie so gut wie ausschließlich da vorkommen, wo auch Affen leben, daß sie gewissermaßen als unzertrennliche Gefährten von diesen betrachtet werden müssen. Je großartiger die Wälder sind, d. h. je reicher die Pflanzenwelt ist, um so häufiger treten sie auf. »Die Papageien«, sagt Prinz von Wied, »machen in den tropischen Wäldern einen großen, ich möchte sagen, den größten Teil der befiederten Schöpfung aus.« Dasselbe gilt für Australien, für manche Gegenden Indiens und teilweise auch für Afrika. Hier treten sie so häufig auf, wie bei uns zu Lande die Krähen, dort sind sie so gemein, wie in Deutschland die Sperlinge.

Und sie verstehen es, sich bemerklich zu machen. Sie schmücken die Wälder und erfüllen sie mit ihrem Geschrei. »Papageien«, sagt der Prinz, »verschönern mit ihrem verschwenderisch gefärbten Gefieder die dunklen Schatten der tropischen Wälder.« – »Es ist unmöglich«, versichert Gould, »den Zauber des Anblicks zu beschreiben, den gewisse Papageien, zumal die hochrot gefärbten Arten, gewähren, wenn sie sich in Flügen in den silberblätterigen Akazien Australiens umhertummeln. Ihr herrliches Gefieder sticht wunderbar ab gegen die Umgebung.« – »Die Kakadus«, ruft Mitchell begeistert aus, »verwandeln die Höhen, in denen sie leben, zu Gefilden der üppigsten Wonne.« – »Ich habe«, berichtet Audubon, »Baumzweige von ihnen so vollständig bedeckt gesehen, als es nur möglich sein konnte.« – »Morgens und abends«, bestätigt Schomburgk, »sieht man die unzählbaren Mengen von Papageien in bedeutender Höhe unter unerträglichem Geschrei dahinziehen. Eines Nachmittags sah ich solch einen riesigen Zug sich auf die Uferbäume niederlassen; die Zweige bogen sich tief herab unter der Last der Vögel.« Was wäre einer jener wunderbaren Wälder unter den Wendekreisen ohne sie? Der tote Garten eines Zauberers, ein Gefilde des Schweigens, der Öde. Sie sind es, die das Leben wachrufen und wachhalten, die Auge und Ohr in gleicher Weise zu beschäftigen wissen.

Außer der Brutzeit leben die meisten Papageien in Gesellschaften oder in oft äußerst zahlreichen Scharen. Sie erwählen sich einen Ort des Waldes zur Siedelung und durchstreifen von ihm aus tagtäglich ein weites Gebiet. Die Gesellschaften halten treuinnig zusammen und teilen gemeinsam Freud und Leid. Sie verlassen gleichzeitig am frühen Morgen ihren Schlafplatz, fallen auf einem und demselben Baum oder Feld ein, um sich von den Früchten derselben zu nähren, stellen Wachen aus, die für das Wohl der Gesamtheit sorgen müssen, achten genau auf deren Warnungen, ergreifen alle zusammen oder wenigstens kurz nacheinander die Flucht, stehen sich in Gefahr treulich bei und suchen sich gegenseitig nach Kräften zu helfen, kommen zusammen auf einem und demselben Schlafplatz an, benutzen ihn so viel als möglich gemeinschaftlich, brüten auch, falls es irgendwie angeht, in Gesellschaft. »Schon bei dem ersten Schimmer der heiteren tropischen Morgensonne«, erzählt uns der Prinz, »erheben sie sich von ihrem nächtlichen Standorte, trocknen die vom Tau der Nacht stark benetzten Flügel, üben sie, scherzend und laut rufend, mannigfaltige Schwenkungen über dem hohen Wald beschreibend, und ziehen dann schnell dahin, ihrer Nahrung nach. Am Abend kehren sie unfehlbar auf ihren Stand zurück.« Auch Tschudi beobachtete in Peru die täglichen Wanderungen der Papageien. Eine der dort lebenden Arten wird wegen der Regelmäßigkeit, mit der sie täglich vom Gebirge herabkommt und dahin wieder zurückkehrt, vom Landvolk »Tagarbeiter« genannt. Diese täglichen Wanderungen erstrecken sich zuweilen auf Entfernungen von zwölf bis zwanzig Kilometer und geschehen offenbar der Nahrung halber.

Der Schlafplatz selbst ist verschieden. Er kann eine dichte Baumkrone, eine durchlöcherte Felsenwand, eine Baumhöhle sein. Letztere scheint besonders bevorzugt zu werden. Auch habe ich in den Urwäldern am Blauen Strome die Papageien in der Dämmerung wiederholt in Höhlen einschlüpfen sehen und andere so regelmäßig auf den vielfach durchlöcherten Adansonien beobachtet, daß mir eine derartige Nachtherberge nach Art der Spechte wohl glaublich erscheint. In Indien schläft der Halsbandsittich, wie uns Layard mitteilt, in Bambusdickichten. Eine sehr lebendige Schilderung des Lebens und Treibens an solchem Schlafplatze gibt Layard von dem Halsbandsittich, der auf Ceylon sehr häufig ist. »Zu Chilaw habe ich solch massenhafte Flüge von Papageien zu ihren Schlafplätzen, Kokosnußbäumen, die den Markt beschatteten, kommen sehen, daß das durch sie hervorgebrachte Geräusch das babylonische Stimmenwirrsal der Käufer vollständig verschlang. Man hatte mir vorher von den Schwärmen erzählt, die zu diesem Platz kamen, und ich stellte mich deshalb eines Abends auf einer nahe gelegenen Brücke auf, in der Absicht, diejenigen Flüge, die von einer einzigen Richtung herkämen, zu zählen. Ungefähr um vier Uhr nachmittags begann der Zuzug; zerstreute Schwärme wendeten sich heimwärts. Ihnen folgten bald stärkere, und im Verlauf einer halben Stunde war der Zug in vollem Gange. Ich fand sehr bald, daß es mir unmöglich wurde, die Flüge noch zu zählen; denn sie vereinigten sich zu einem lebendigen, brausenden Strome. Einzelne flogen hoch in der Luft bis gerade über ihre Schlafplätze und stürzten sich dann plötzlich unter verschiedenen Wendungen auf die Kronen der Bäume herab; andere schwärmten längs des Bodens dahin, so dicht über ihm, daß sie fast mein Antlitz streiften. Sie eilten vorüber mit der Schnelligkeit des Gedankens, und ihr glänzendes Gefieder leuchtete mit prächtigem Schimmer im Strahl der Sonne. Ich wartete auf meinem Schaupunkte bis der Abend hereinbrach, und konnte, nachdem ich nichts mehr zu sehen vermochte, noch lange die ihrer Herberge zufliegenden Vögel vernehmen. Als ich einen Schuß abfeuerte, erhoben sie sich mit einem Geräusch, gleich dem Rauschen eines gewaltigen Windes; bald aber setzten sie sich wieder fest, und es begann nun solch ein Getöse, daß ich es niemals vergessen werde. Das schrillende Geschrei der Vögel, das flatternde Geräusch ihrer Schwingen, das Rasseln der Blätter auf den Palmen war so betäubend, daß ich mich herzlich freute, als ich, glücklich entronnen, mein Haus wieder erreicht hatte.«

Nächst einem gesicherten Schlafplatz sind dichte Baumkronen ein Haupterfordernis für das Wohlbehagen der Papageien. Es kommt ihnen weniger auf Schutz gegen die Witterung als auf gute Versteckplätze an. Allerdings lieben sie die Wärme vor allem; sie scheuen jedoch auch die Kühle nicht gerade und noch weniger, mindestens zeitweilig, die Nässe. »Bei den heftigen tropischen Gewitterregen, die zuweilen die Luft verdunkeln«, sagt der Prinz, »sieht man die Papageien oft unbeweglich auf den höchsten dürren Astspitzen der Bäume sitzen, und munter erschallt ihre Stimme, während das Wasser von ihnen herabfließt. Dichtes Laub und dicke Baumäste, wo sie Schutz finden könnten, mögen in der Nähe sein; allein sie ziehen den warmen Gewitterregen vor und scheinen sich darin zu gefallen. Sobald aber der Regen vorüber ist, suchen sie sogleich ihre festen Federn von der Nässe zu befreien.« Anders ist es bei gutem Wetter. Dann bevorzugen sie, wie mich Stumpfschwanzpapageien und Halsbandsittiche der afrikanischen Waldungen belehrt haben, die dichtesten Bäume entschieden, sei es, um sich vor den Sonnenstrahlen zu schützen, sei es, um sich zu verbergen. Das letztere tun sie gewiß, sobald sie irgendwelche Gefahr merken. Sie wissen, welchen Schutz ihnen, den in die Blattfarbe gekleideten Vögeln, eine dichtbelaubte Baumkrone gewährt. Es ist nicht leicht, in ihr Papageien zu bemerken. Man weiß, daß vielleicht ihrer fünfzig auf einem Baum versammelt sind und sieht keinen einzigen. Beim Versteckenspielen kommt nicht bloß die Blattfarbe des Gefieders, sondern auch die fast allen Papageien eigene List zur Geltung. Sie wollen nicht gesehen werden. Einer der Gesellschaft hat den sich nahenden Feind rechtzeitig bemerkt und gibt ein Zeichen; alle übrigen schweigen sofort still, ziehen sich in die Mitte der Krone zurück, gewinnen, lautlos weiterkletternd, die dem Feinde entgegengesetzte Seite des Wipfels, fliegen weg und lassen erst, wenn sie bereits gegen hundert Schritte zurückgelegt haben, ihre Stimme vernehmen, wie es scheinen will, mehr zum Hohne des glücklich getäuschten Widersachers, als um andere der Gesellschaft zu locken. Solch feines Spiel treiben sie namentlich dann, wenn sie sich, um zu fressen, auf einem Baume versammelt haben, wie denn überhaupt ihre diebischen Einfälle stets mit bemerkenswerter List und Vorsicht ausgeführt werden.

Die Nahrung der Papageien besteht vorzugsweise aus Früchten und Sämereien. Viele Loris aber ernähren sich fast oder ganz ausschließlich von Blütenhonig, Blütenstaub und vielleicht noch von den Kerbtieren, die in den Blütenkelchen sitzen; Araras und Keilschwanzsittiche fressen neben den Früchten und Körnern wohl auch Knospen und Baumblüten, und einzelne Kakadus nehmen gern Kerbtierlarven, Würmer und dergleichen zu sich. Überhaupt ist es mir gar nicht unwahrscheinlich, daß die großen Arten der Ordnung weit mehr tierische Nahrung verzehren, als wir glauben. Dafür scheint der Blutdurst gewisser Papageien zu sprechen, ebenso auch die Gier, die gefangene nach Fleischkost an den Tag legen, sobald sie einmal daran gewöhnt wurden. Papageien, die ich gefangen hielt, überfielen andere ihrer Art, bissen ihnen den Schädel auf und entleerten das Hirn; ob sie dasselbe auch fraßen, ist mir nicht mehr erinnerlich. Ein anderer Papagei, der aus und ein flog, beschlich, wie sein Besitzer mir erzählte, junge Sperlinge oder andere vor kurzem ausgeflogene Vögel, fing sie, rupfte sie sehr hübsch, fraß sie an und warf sie dann weg. Nach solchen Erfahrungen dürfen wir uns kaum wundern, wenn uns die neuesten Berichte über die Nestorpapageien erzählen, daß wenigstens einzelne Arten dieser beachtenswerten Sippe ausgesprochene Fleisch-, ja selbst Aasfresser sind. Dessenungeachtet bleibt festzuhalten, daß Pflanzenstoffe die hauptsächliche Nahrung der Papageien bilden.

Ergötzlich ist, die Papageien bei ihren diebischen Einfällen auf Fruchtbäume und Felder zu beobachten. Sie zeigen sich auch hierin, wie überhaupt in der Art und Weise, sich zu ernähren, wiederum so recht als befiederte Affen. Die List und Verschlagenheit, mit der sie ihre Räubereien betreiben, fallen jedem Beobachter auf. Ein mit reifen Früchten beladener Baum, ein gerade ergiebiges Feld zieht sie von weitem herbei. »In Flügen«, so berichtet Pöppig, »fallen die großen, goldgrünen Araras der Anden auf die hochroten Erythrinen und gelben Tachien nieder, deren Blüten sie gern verzehren. Furchtbar ist ihr Geschrei; allein ihre List lehrt sie seine Gefährlichkeit kennen, wenn sie die Plünderung eines reifenden Maisfeldes beginnen. Jeder bezwingt dann seine Neigung zum Lärmen, und nur unterdrückte, murrende Laute sind hörbar, während das Werk der Zerstörung unglaublich rasch vorschreitet. Nicht leicht vermag der Jäger oder der erbitterte Indianer die schlauen Diebe zu beschleichen; denn stets bleibt ein Paar der ältesten als Wachen auf den höchsten Bäumen ausgestellt. Dem ersten Warnungszeichen antwortet ein allgemeiner halblauter Ruf der gestörten Räuber; beim zweiten Krächzen entflieht unter betäubendem Geschrei der ganze Haufen, nur um nach der Entfernung ihres Feindes sogleich ihre verderbliche Tätigkeit von neuem zu beginnen.« Schomburgk bestätigt diese Mitteilung durch seine eigenen Beobachtungen und fügt ihr hinzu, daß die Gegenwart einer zahlreichen Menge von Papageien gewöhnlich nur durch das Herabfallen der ausgefressenen Hülsen verraten wird, die, wenn sie auf die breiten Blätter der Gesträuche des Unterholzes stürzen, ein weit hörbares Geräusch verursachen, »als wenn eine Hagelwolke ihren Inhalt ausschüttet«. Levaillant erfuhr das Verstummen der Papageien bei Ankunft eines verdächtigen Wesens gelegentlich ihrer Massenversammlungen während der Mittagszeit. »Sie halten sich dann«, sagt er, »so still, daß man auch nicht das leiseste Geräusch von ihnen hört, wenngleich sie zu Tausenden versammelt sind. Fällt aber zufällig ein Flintenschuß, so erhebt sich plötzlich der ganze Haufen mit wütendem Geschrei in die Luft.«

Unglaublich groß und die ernsteste Abwehr seitens des Menschen rechtfertigend sind die Verwüstungen, die Papageien im Felde und Garten anrichten. Vor ihnen ist wenig sicher, nichts eigentlich geschützt. »Sie und besonders die großen Araras«, sagt der Prinz, »zersplittern mit ihrem riesenhaften, kräftigen, beweglichen Schnabel die härtesten Früchte und Nüsse«; aber ebensogut verarbeiten sie auch eine schlüpfrige Frucht oder ein kleines Korn. Die Riefen- oder Feilkerben im Oberschnabel erleichtern das Festhalten glattschaliger oder kleiner Nahrung ungemein, und die bewegliche Zunge hilft dabei wesentlich mit. Im Nu ist eine Nuß zerknackt, eine Ähre entkernt, ein Samenkorn enthülst. Reicht der Schnabel allein nicht aus, dann wird auch der Fuß noch zu Hilfe genommen, und geschickt führen sie die mit ihm festgehaltene Speise zum Munde. Wie die Affen verwüsten sie weit mehr, als sie verzehren. Die Unmassen, die vereint auf die Felder oder Fruchtbäume fallen, fressen dort, soviel sie können, beißen noch mehr ab, tragen wohl auch noch einige Kornähren auf die Bäume, um sie dort mit größerer Ruhe für ihren vielbegehrenden Magen zu verwerten. Sie erscheinen in Obstgärten, untersuchen jeden Baum, der in Frucht steht, pflücken von dieser nach Belieben, beißen sie an, werfen sie, falls sie nicht allen Ansprüchen solcher Schlecker genügt, auf den Boden herab und nehmen dafür eine andere. Während des Fressens klettern sie allgemein von unten nach oben; sind sie auf der Spitze des Wipfels angekommen, so schweben sie, meist ohne Flügelschlag, einem zweiten Baume zu, um dort dieselbe Verwüstung zu beginnen. In Nordamerika oder in Chile überfallen sie die Obstbäume, auch wenn deren Früchte noch unreif sind, der milchigen Kerne wegen; man kann sich denken, was sie dabei vernichten! In manchen Gegenden werden sie zur wirklichen Landplage; hier und da machen sie den Anbau mancher Feldfrüchte geradezu unmöglich. Die einen haben für diese, die andern für jene Feld- oder Gartenfrucht besondere Vorliebe; gefährdet ist also alles, was der Mensch zu eigenen Gunsten sät und pflanzt, und an Freundschaft zwischen ihm und den Vögeln ist selbstverständlich nicht zu denken.

Nach eingenommener Mahlzeit fliegen die Papageien zur Tränke und zum Bade. Sie trinken viel, nach Audubon und Schomburgk, auch Salz- oder wenigstens Brackwasser. Außer gelegentlichen Regenbädern nehmen sie auch solche in Lachen. Wie Levaillant uns mitteilt, baden sie sich, »daß die Tropfen sie wie in Regen einhüllen«. Nach Audubons Beobachtungen paddeln sie gern im Sande wie die Hühner und stäuben dabei ihr Gefieder ordentlich ein, kriechen auch wohl in die Nisthöhlen der größeren Eisvögel, um dasselbe zu erreichen. Salzhaltige Erde suchen sie auf; bei Sulzen im Walde erscheinen sie regelmäßig.

Die Fortpflanzung der Papageien fällt in die Monate, die in ihrer Heimat unserm Frühling entsprechen und der Fruchtreife vorausgehen. Alle Arten, über deren Lebensweise wir unterrichtet sind, leben in strenger Ehe auf Lebenszeit, und beide Gatten hängen mit innigster und treuester Liebe aneinander. Gegen die Paarzeit hin vermehren sie die Beweise gegenseitiger Anhänglichkeit, so wenig sie sonst auch mit solchen kargen. Männchen und Weibchen verlassen einander jetzt keinen Augenblick mehr, tun alles gemeinschaftlich, sitzen dicht aneinandergeschmiegt und überhäufen sich gegenseitig mit Zärtlichkeiten. Mit Recht hat man einzelne Arten die »Unzertrennlichen« genannt; mit demselben Recht könnte man alle so nennen. Die größeren Arten scheinen nur einmal im Jahre zu brüten und bloß zwei Eier zu legen; die australischen Graspapageien und die andern Breitschwänze überhaupt weichen jedoch von dieser Regel ab; sie legen regelmäßig drei bis vier, ja einzelne sogar sechs bis zehn Eier und brüten, wie aus Beobachtungen an gefangenen zu schließen, zwei- bis dreimal im Jahr. Auch Sittiche und Kakadus legen regelmäßig mehr als zwei Eier, brüten aber wohl nur einmal. Die Eier selbst sind immer weiß von Farbe, glattschalig und rundlich.

Baumhöhlen sind die bevorzugten, nicht aber ausschließlichen Nistplätze der Papageien. Einige amerikanische Arten brüten in Erd- oder Felsenhöhlen, indische Sittiche, nach Jerdon, häufig in den Höhlungen alter Gebäude, in Pagoden, Grabmälern, Häusern usw.; der Mönchsittich erbaut aus dicken Zweigen große, ungefüge Nester; die Erdpapageien legen die Eier auf den nackten Boden. Audubon versichert, daß mehrere Weibchen in eine und dieselbe Nesthöhle legen; ich halte diese Angabe für irrtümlich. So viel ist aber richtig, daß die Papageien in größeren Gesellschaften und zuweilen in ungeheuren Scharen vereinigt nisten. Schon Molina erzählt von einer zahlreichen Ansiedlung nistender Papageien in Chile; Pöppig schildert sie, wohl die derselben Art, ausführlicher. »Die Uneingeweihten«, sagt er, »mögen diese geselligen Niederlassungen sehr überraschen. Man nähert sich bei einer mühsamen Streiferei um die Mittagsstunde einer senkrechten Felsenwand und glaubt sich ganz allein; ringsumher herrscht die tiefste Stille, die in allen wärmeren Gegenden Amerikas die Mitte des Tages bezeichnet, wann die meisten Tiere in Schlaf versunken sind. Eine Art von Knurren wird von allen Seiten her hörbar; allein man sieht sich umsonst nach den Tieren um, die es hervorbringen könnten. Plötzlich ertönt der Warnungsruf eines Papageien; er wird von vielen andern beantwortet, und ehe man noch recht das Ganze begreift, ist man von Scharen jener zänkischen Vögel umringt, die mit augenscheinlichem Zorn in engem Kreise um den Wanderer fliegen und auf ihn zu stoßen drohen. Aus der Menge von Löchern in der mürben Felswand blicken, possierlich genug, die runden Köpfe der Papageien hervor, und was von ihnen nicht umherfliegt, stimmt wenigstens durch lautes Schreien in den Aufruhr ein. Jede Öffnung bezeichnet ein Nest, das von den Eignern in den Tonschichten, die sich zwischen den Felswänden befinden, ausgehöhlt wird, und gar nicht selten mag man von ihnen einige hundert zählen. Immer sind aber solche Ansiedlungen so klug angelegt, daß weder von unten noch von oben ein Raubtier sich ihnen nähern kann.« Derartige Gesellschaften können sich im Walde nicht sammeln, weil hier die Schwierigkeit der Nestanlage größer ist. Alte, hohe, womöglich unersteigliche Bäume mit vielen Höhlungen werden sehr gesucht, in Mittelafrika vor allen die Adanfonien, auf oder in denen selbst dann Papageien nisten, wenn die Riesenbäume außerhalb des Waldes stehen. So fand ich eine vereinzelte Gruppe von Affenbrotbäumen in der kordofanischen Steppe von Papageien bevölkert, obgleich die Bäume noch nicht einmal ihren Blätterschmuck angelegt hatten. Ohne ihre Höhlungen wären sie ganz sicher gemieden worden!

Nicht immer finden die Papageien einen Nistbaum, dessen hohles Innere ein geschickter Specht oder ein freundlicher Zufall erschloß, sondern oft genug müssen sie selbst die ihnen nötige Kinderstube herrichten. Dann beweisen sie, wie vielseitig ihr Schnabel verwendet werden kann. Mit ihm arbeitet der Papagei, und zwar hauptsächlich, nicht aber ausschließlich, der weibliche Gatte des Paares, ein kleines Loch, das einen versprechenden Einblick in das morsche Innere gestattet, zweckmäßig aus. Der Vogel zeigt sich dabei sehr geschickt, hängt sich wie ein Specht an der Rinde an und nagt mehr, als er schneidet, mit dem Schnabel einen Holzspan nach dem andern ab, bis das Haus gegründet. Das währt manchmal wochenlang; aber Ausdauer erringt das Ziel, übrigens ist die Höhle die Hauptsache; auf das Nest selbst kommt es nicht an. Selbst eine Höhle, die viel zu wünschen übrig läßt, befriedigt die bescheidenen Anforderungen des brütenden Papageien. Der nackte, morsche Boden genügt vielen, einige Späne andern. Doch gibt es Ausnahmen. Zwergpapageien kleiden, wie ich an gefangenen beobachtete, die Nisthöhlung mit fein zerschlissenen Spänen, Holzfasern oder Stroh aus, und einzelne Plattschweifsittiche sollen aus Grashalmen und Federn eine Nestunterlage herstellen.

In der Regel brüten beide Gatten des Paares abwechselnd. Bei kleineren Arten, wie z. B. bei dem Wellensittich, beträgt die Brutzeit sechzehn bis achtzehn Tage; von andern Papageien sind neunzehn, dreiundzwanzig, fünfundzwanzig Tage vermerkt worden; wie lange Araras brüten mögen, ist unbekannt. Die Jungen entschlüpfen dem Ei als äußerst hilflose Wesen; ihre Entwicklung geht aber überraschend schnell vor sich. Sie sind anfänglich mit Flaum sehr spärlich bekleidet; nach fünf bis sechs Tagen brechen die ersten Federstoppeln hervor; am achten oder zehnten Tage ihres Lebens öffnen sie die Augen. Wellensittiche verließen am dreiunddreißigsten Tage ihres Daseins das Nest und flogen zwei Tage später umher.

Beide Eltern tragen den Jungen Nahrung zu und atzen sie auch noch einige Zeit nach dem Ausfliegen. Die Nahrung wird, wenn sie aus Körnern besteht, vor dem Verfüttern im Kropfe der Alten aufgeweicht und den Jungen in den Schnabel gespien. Schomburgk beobachtete, daß ein Paar, das in der Nähe seines Lagerplatzes im Wald genistet hatte, seine Jungen nur zweimal des Tages fütterte, und zwar um elf Uhr vormittags und um fünf Uhr nachmittags. An zärtlicher Sorge für das Wohl ihrer Kinder lassen es die Eltern nicht mangeln. Sie verteidigen ihre Sprossen bei drohender Gefahr mit aufopferndem Mut auch in der Gefangenschaft und gegen den sonst von ihnen geliebten Pfleger. Einzelne Arten nehmen sich mit derselben Zärtlichkeit, die sie ihren eigenen Kindern widmen, verwaister Jungen an, und nicht bloß hilfloser ihrer eigenen Art, sondern auch fremder. »Der Wundarzt des Schiffes Triton, unser Reisegefährte zwischen Neuholland und England«, so erzählt Cunningham, »besaß einen blauen Bergpapagei und einen andern sehr schönen, kleineren, den er so jung aus dem Nest gehoben hatte, daß er seine Nahrung noch nicht selbst aufraffen konnte. Der ältere übernahm es, ihn zu füttern, sorgte eifrig für seine Bedürfnisse und bewachte ihn mit der innigsten Zärtlichkeit. Die gegenseitige Freundschaft der Vögel schien mit der Zeit zuzunehmen; sie brachten den größten Teil des Tages mit Liebkosen zu, schnäbelten sich, und der ältere breitete seine Flügel aufs zierlichste über den kleinen Schützling aus. Ihre Freundschaftsbezeugungen wurden aber zuletzt so laut, daß man sie trennte, um den Reisenden keinen Anlaß zur Klage zu geben. Der jüngere wurde also zu mehreren andern in meine Kajüte versetzt. Nach einer zweimonatigen Trennung gelang es dem blauen Bergpapagei, zu entkommen, und siehe da, die Stimme seines jungen Freundes leitete ihn gerade in meine Kajüte, wo er sich an jenen Käfig anklammerte. Nunmehr wurden die beiden Freunde nicht wieder getrennt; aber vierzehn Tage später starb der jüngere an den Folgen einer Verletzung, die der Fall des Käfigs ihm verursacht hatte. Sein Freund war seitdem stumm und folgte ihm bald nach.« Diese Erzählung steht nicht vereinzelt da.

Durchschnittlich scheinen die Papageien bereits im zweiten Jahre ihres Lebens die volle Pracht ihres Gefieders erlangt zu haben und fortpflanzungsfähig zu sein. Die kleineren Arten der Ordnung sind erfahrungsgemäß schon im ersten Jahre ihres Lebens zeugungsfähig. Dessenungeachtet leben sie lange Jahre. Man hat an Gefangenen wunderbare Erfahrungen gemacht. Sie haben die Familie, in deren Mitte sie die Jugendzeit ihres Lebens verbrachten, lange überdauert; sie haben, wie in Amerika eine Sage geht, ein ganzes Volk dahinsterben und vergehen sehen. »Es ist wahrscheinlich«, bemerkt Humboldt, »daß die letzte Familie der Aturer erst spät ausgestorben sei. Denn in Maipures lebt noch ein alter Papagei, von dem die Eingeborenen behaupten, daß man ihn darum nicht verstehe, weil er die Sprache der Aturer rede.

Möglicherweise erliegen die meisten größeren Papageien der Last des Alters, nicht aber ihren Feinden. Solche haben auch sie, doch keinen schlimmeren als den Menschen. Die Papageien werden allerorten verfolgt und mit einer gewissen Leidenschaft gejagt. Es geschieht dies ebensowohl, um sie zu nutzen, als um sich ihrer zu erwehren. Letzteres macht sich überall notwendig, wo Pflanzungen an Wälder stoßen, die von Papageien bewohnt werden. »Man bilde sich nicht ein«, sagt Audubon, »daß alle die Übergriffe, die die Papageien sich zuschulden kommen lassen, seitens der Pflanzer ohne ernstliche Vergeltung hingenommen werden. Im Gegenteil: die Vögel werden wegen ihrer räuberischen Einfälle in das Besitztum des Bauern von diesem massenhaft abgeschlachtet. Mit geladenem Gewehr in der Hand schleicht sich der erboste Landmann herbei, und acht oder zehn von den Räubern erliegen dem ersten Schusse. Die Überlebenden erheben sich, schreien laut auf, fliegen vier oder fünf Minuten lang in Kreisen umher, kehren zu den Leichen der Genossen zurück, umschwärmen sie mit lautem, klagendem Geschrei und fallen als Opfer ihrer Anhänglichkeit, bis schließlich so wenige übrig bleiben, daß sie der Bauer nicht für zahlreich genug hält, sein Kraut und Lot ferner an sie zu wenden. Ich habe im Laufe weniger Stunden in dieser Weise mehrere Hundert von ihnen vertilgt und Körbe mit den erbeuteten gefüllt. Die angeschossenen wissen sich übrigens ihrer Haut zu wehren und bringen mit ihrem scharfen Schnabel gefährliche Wunden bei.« Das Fleisch der erbeuteten Papageien wird, obgleich es hart und zähe ist, doch gern gegessen, mindestens zur Herstellung kräftiger Brühen verwendet. Schomburgk rühmt die Papageisuppen nach eigener Erfahrung als vorzügliches Gericht; die Chilenen sind förmlich erpicht auf dasselbe. Auch die Indianer Amerikas oder die Wilden Australiens stellen den Papageien ihres Fleisches wegen eifrig nach.

Noch öfter werden die Vögel ihrer schönen Federn halber gejagt. Die Vorliebe der Urvölker für Papageienfedern ist uralt und allgemein. »In lang vergangenen Zeiten«, berichtet Pöppig, »brachten die Bewohner der wärmeren Waldgegenden den Inkas die Federn der Araras als Frongabe zur Schmückung ihrer Paläste, und die früheren Geschichtsschreiber Perus melden, daß diese Federn und die Koka die einzigen Erzeugnisse waren, die die Urbarmachung und Anvölkerung der gefürchteten heißen Wälder ehemals veranlaßten.« Auch später wurden die Papageien noch einmal Ursache zu einer weltgeschichtlichen Begebenheit. Ein Flug Papageien nämlich half Amerika entdecken. Pinzon, der Begleiter und Untergebene des großen Genuesers, hatte diesen dringend gebeten, den bisher festgehaltenen Lauf der Schiffe zu ändern. »Es ist mir«, versicherte er, »wie eine Eingebung, daß wir anders steuern müssen.« »Die Eingebung aber und was das Herz ihm sagte«, so belehrt uns Humboldt in seinem Kosmos, »verdankte Pinzon, wie den Erben des Kolumbus ein alter Matrose erzählte, einem Fluge Papageien, den er abends hatte gegen Südwesten fliegen sehen, um, wie er vermuten konnte, in einem Gebüsch am Lande zu schlafen. Niemals hat der Flug der Vögel gewichtigere Folgen gehabt. Man konnte sagen, er habe entschieden über die ersten Ansiedelungen im neuen Kontinent, über die ursprüngliche Verteilung romanischer und germanischer Menschenrassen.«

Der Nutzen, den die Papageien uns bringen, ist genau derselbe, den wir den Affen abzugewinnen wissen. Außer der Verwendung des Fleisches und Kleides der Vögel dienen sie uns als gern gesehene Gesellschafter im Zimmer. Die Zähmung der Papageien erinnert in gewisser Hinsicht an die Unterjochung unserer Haustiere. Sie ist uralt. Plinius beschreibt ihr Gebaren in anschaulicher Weise; ihre Schönheit und Klugheit befreundete sie den Römern so, daß diese Liebhaberei auf öffentlichem Markt gerügt wurde. »O unglückliches Rom«, rief der strenge Zensor Marcus Portius Cato aus, »in welche Zeiten sind wir verfallen, da die Weiber Hunde auf ihrem Schoße ernähren und die Männer Papageien auf der Hand tragen!« Man setzte sie in Käfige von Silber, Schildpatt und Elfenbein, ließ sie von eigens bestellten Lehrern unterrichten, lehrte sie hauptsächlich das Wort »Cäsar« aussprechen und bediente sich eines besonderen Werkzeuges zu ihrem Unterricht. Der Preis eines sprechenden Sittichs überstieg oft den Wert eines Sklaven. Ovid fand einen Papagei würdig, dichterisch besungen zu werden; Heliogabal glaubte seinen Gästen nichts Köstlicheres vorsetzen zu können als Papageiköpfe. Um die Zeit der Kreuzzüge schmückten sie die Käfige in den Häusern reicher Leute unseres Vaterlandes und wurden auch hier zum Sprechen abgerichtet, wie Christian von Hameln mitteilt, der singt:

»Ich wollte, daz der anger sprechen sollte

als der sytich in den glas.«

In Amerika fanden die ersten Entdecker gezähmte Papageien in und vor den Hütten der Eingeborenen. Als die Spanier unter Nicuesa und Hojeda im Jahre 1609 das an der Landenge von Darien gelegene Karaibendorf Yurbaco überrumpeln wollten, verrieten die wachsamen Papageien in den Wipfeln der Bäume vor den Hütten den Anzug der Feinde und ermöglichten ihren Pflegern, rechtzeitig zu flüchten. Durch Schomburgk erfahren wir, daß der Eingeborene Südamerikas seine gezähmten Papageien noch heutigestags frei fliegen läßt, ohne ihnen die Flügel zu stutzen. »Ich sah mehrere«, schreibt er, »die sich des Morgens unter die Flüge der wilden mischten, die über das Dorf hinwegflogen und bei der Rückkehr am Abend sich wieder auf die Hütte ihres Herrn niederließen.« Daraus geht hervor, daß zu den indianischen Niederlassungen im Walde die Papageien gehören wie zu unsern Bauernhöfen die Hühner. Nur nehmen jene weit innigeren Anteil an dem menschlichen Treiben als unser Hausgeflügel zu tun pflegt. Bewundernswürdig und uns noch nicht recht verständlich ist die Fertigkeit der Indianer, Papageien binnen kürzester Frist zu zähmen.

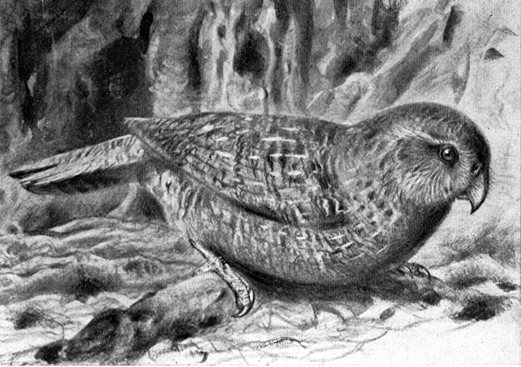

Papageien ( Psittacidae)

Im Vergleich zu den frei die Hütten der Indianer umfliegenden hat der für Europa bestimmte Papagei freilich ein trauriges Los. Am übelsten ergeht es ihm, bevor er den Ort seiner Bestimmung erreicht. Der Indianer des Urwaldes, der ihn fing, um ihn gegen die Erzeugnisse Europas zu vertauschen, übergibt ihn in der ersten besten Hafenstadt den Händen eines Matrosen, der weder von der Pflege, noch von der einem derartigen Vogel ersprießlichen Nahrung etwas weiß. Kaum mehr als die Hälfte aller Papageien, die an Bord eines Schiffes gebracht werden, überstehen die weite Seereise, und von denen, die glücklich in Europa angelangt sind, gehen auch noch viele in den dunklen, schmutzigen, verpesteten Buden der Händler zugrunde. Erst wenn der Vogel in geeignete Pflege kommt, bessert sich sein Schicksal; er ist dann aber oft leutescheu, mißtrauisch, heftig und unartig geworden und verliert erst nach längerer Behandlung die Herbheit seines Wesens.

Aber er ist klug und lernt es bald, sich in die veränderten Umstände zu finden. Zunächst gewöhnt er sich an allerlei Kost. Anstatt der saftigen Früchte und der Körner seiner heimatlichen Wälder werden ihm die Nahrungsmittel des Menschen geboten. Sie behagen ihm um so besser, je mehr er von ihnen kennenlernt. Anfänglich genügt ihm Hanf oder Kanariensamen, bald aber verlangt er mehr. Durch Darreichung von Süßigkeiten wird er zum verwöhnten Schlecker, der mit einfacher Nahrung sich nicht begnügt. Man kann ihn an fast alle Stoffe gewöhnen, die der Mensch genießt, auch an Kaffee, Tee, Wein, Bier und dergleichen; er berauscht sich sogar durch den Genuß geistiger Getränke. Bloß auf die kleinsten Arten der Ordnung paßt vorstehende Schilderung nicht; sie verschmähen außer ihrem Körnerfutter und Kräuterblättern andere Nahrung. Erfahrungsgemäß genügen den meisten größeren Papageiarten Hanf, hartgekochter Reis, Hafer, Mais, Salat, Kohl und Früchte, den kleineren Hirse, Kanariensamen, Salat und Pflanzenblätter. Bittere Mandeln und Petersilie sind Gift für sie und werden ihnen verderblich.

Wie unter allen hochstehenden Tieren gibt es auch unter den Papageien, ich meine innerhalb einer und derselben Art, mehr oder minder gelehrige oder, was dasselbe sagen will, höher oder geringer begabte. Der eine lernt rasch und viel, der andere langsam und wenig, der dritte gar nichts. Doch vermag ein regelrechter Unterricht viel, sehr viel. Ihr vortreffliches Gedächtnis ist für das Sprechenlernen ebenso wesentlich wie die Beweglichkeit ihrer Zunge, die ihnen das Nachahmen menschlicher Laute ermöglicht. Sie erfassen einen Begriff, erlernen ein Wort; zu dem einen erwerben sie sich mehrere, und ihre Fähigkeit wächst, je mehr sie dieselbe beanspruchen. So nimmt das gefiederte Kind des Urwaldes im Umgang mit dem Menschen mehr und mehr von diesem an und wird nach und nach zu einem Wesen, dem wir Anerkennung nicht versagen. Der Papagei wird gewissermaßen menschlich im Umgang mit Menschen, so wie ein Hund durch Erziehung gebildet, ich möchte sagen, gesittet wird. Wer wissen will, ob er einen männlichen oder weiblichen Papagei besitzt, kommt in den meisten Fällen bei den großen verständigsten Arten fast immer zum Ziele, wenn er abwechselnd einen Mann und eine Fran ersucht, dem Papagei zu nahen, mit ihm zu kosen, ihn zu erzürnen. Geht er leicht auf Liebkosungen eines Mannes ein, so ist er höchst wahrscheinlich ein Weibchen, läßt er sich leicht erzürnen, ein Männchen. Ebenso verhält es sich, wenn eine Frau einen männlichen Papagei liebkost und einen weiblichen reizt. Ich habe dies nicht glauben wollen, mich von der Wahrheit aber überzeugen müssen. Verschiedenen Menschen des gleichen Geschlechts gegenüber benimmt sich ein und derselbe Papagei keineswegs immer gleich. In den meisten Fällen prüft er, bevor er urteilt oder handelt; zuweilen aber bekundet er gegen jemand von vornherein Abneigung, und diese mindert sich nicht, sondern vermehrt sich eher mit der Zeit. Oft muß man seine Menschenkenntnis bewundern. Auf alles dieses muß man Rücksicht nehmen, wenn man einen Papagei unterrichten oder erziehen will. Ebenso wie jedes andere Wesen, das von einem Höherstehenden Lehre annehmen soll, verlangt dieser einen regelmäßigen Unterricht und bei aller Liebe in der Behandlung milden Ernst. Sonst läßt er sich wohl verziehen, nicht aber erziehen. Übergroße Zärtlichkeit in der Behandlung verdirbt ihn ebenso sicher als übergroße Strenge. Läßt man ihn frei in einem größeren Raum umherfliegen, so wird er selten zahm und lernt noch seltener sprechen. Größere Freiheit darf man ihm erst gestatten, wenn der ihm gewordene Unterricht fast beendet ist.

Bisher wurden sie auch in Tiergärten, die für die Hebung der Tierpflege außerordentlich genützt haben, arg vernachlässigt. Man setzte sie, wie in den Tierschaubuden, angekettet auf Holzgestelle oder stellte sie reihenweise in Käfigen nebeneinander. Es war und ist noch heute für die Besucher eines zahlreich bevölkerten Papageienhauses mit wirklicher Qual der Gehörwerkzeuge verbunden, in solchem Hause längere Zeit zu verweilen. Papageien, die gewöhnt sind, ihresgleichen und andere Vögel in einer gewissen Ordnung zu sehen, erheben, sobald diese Ordnung gestört wird, ein Zetergeschrei. Sie zeigen dem Wärter ganz unfehlbar jedes von dem alltäglich gewohnten abweichende Ereignis durch ohrzerreißendes Schreien an und unterstützen dieses noch besonders durch lebhafte Gebärden, durch Schlagen mit den Flügeln, schnelles wiederholtes Verneigen des Kopfes und dergleichen Zeichen ihrer Erregtheit. Genau so benehmen sie sich, wenn ein ihnen auffallender Mensch in ihren Wohnraum tritt, und wenn einmal einer zu schreien begann, stimmen die andern gewiß sofort mit ein. Dann ist es in ihrer Gesellschaft wirklich kaum zum Aushalten, und alle die Einwendungen, die gegen das Gefangenhalten von Papageien gang und gäbe sind, werden laut. So kommt es, daß die Papageienhäuser in den Tiergärten beinahe gemieden werden.

In der Neuzeit hat man wiederholt, namentlich in England und bei uns zulande, versucht, freigelassene Papageien einzubürgern. Die Vögel haben sich wenigstens in Großbritannien bald an unser europäisches Klima gewöhnt, sich in unsern Waldungen seßhaft gemacht, wiederholt genistet und Junge aufgebracht, würden auch sicherlich trefflich gedeihen, wenn es nicht, wie ein englischer Berichterstatter sich ausdrückt, »so viele erbärmliche Flinten gäbe«. Man schießt die auffallenden Fremdlinge einfach tot, wo man sie bemerkt, und bereitet damit allen Einbürgerungsversuchen, deren Nützlichkeit übrigens sehr fraglich sein dürfte, ein jähes Ende.

*

Die Einteilung der Sittiche ist wegen der überraschenden Übereinstimmung aller wesentlichen Merkmale sämtlicher Mitglieder der Ordnung schwierig; scharfe Grenzen zwischen den verschiedenen Hauptgruppen sind daher kaum zu ziehen. Ich nehme eine einzige Familie an. Obenan stelle ich die Kurzschwanzpapageien ( Psittacinae) kenntlich an ihrem kurzen, höchstens mittellangen, gerade abgeschnittenen oder sanft gerundeten Schwanz. Diese Unterfamilie ist über alle warmen Erdteile verbreitet, tritt besonders zahlreich in Amerika und Afrika, am spärlichsten in Australien auf und ist nur in Polynesien nicht vertreten.

Ein allgemein bekannter, hochbegabter Papagei, der Jako ( Psittacus erithacus), Vertreter der urbildlichen Sippe der Graupapageien ( Psittacus), mag die Reihe der Arten eröffnen. Die Merkmale der Sippe sind kräftiger, auf der Firste abgerundeter Schnabel, lange Flügel mit wohlentwickelter Flügelspitze, mittellanger, fast gerade abgeschnittener Schwanz und großfederiges Gefieder, das Nasenlöcher, Wachshaut, Zügel und Augenkreis unbekleidet läßt. Der Jako selbst ist leicht beschrieben, denn er zeigt eigentlich nur zwei Hauptfarben auf seinem Gefieder. Der Schwanz ist scharlachrot; alle übrigen Federn sind aschgrau, etwas lichter gerandet. An Kopf und Hals treten diese Ränder stärker hervor als im übrigen Gefieder, und deshalb erscheinen diese Teile lichter. Wenn der feine Puderstaub, der in der Regel das Gefieder dick bedeckt, abgewischt wird, sehen die Federn schieferschwarzblau aus. Mancherlei, zum Teil prachtvoll gefärbte Spielarten, bei denen einige Armschwingen oder auch andere Teile des Gefieders rot angeflogen sind, kommen vor, gelangen aber selten nach Europa, weil die an der Westküste wohnenden Kaufleute solche Vögel, in Westafrika »Königspapageien« genannt, für sich zu erwerben pflegen. Der junge Jako unterscheidet sich vom alten durch fahleres, bräunliches Grau des Gefieders und durch grauen Augenstern. Der Augenstern des alten Jako ist gelb, der Schnabel schwarz, der Fuß bleigrau. Das Männchen ist ein wenig größer als das Weibchen. Die Länge beträgt einunddreißig, die Breite fünfundsechzig, die Fittichlänge zweiundzwanzig, die Schwanzlänge acht Zentimeter.

Das Verbreitungsgebiet des Jako erstreckt sich im Westen Afrikas von Senegambien bis Benguela und reicht nach Osten hin bis zum Tschadsee, den westlichen Quellflüssen des Nil und dem Nyanzasee, fällt also ziemlich mit dem der Ölpalme zusammen. Innerhalb dieses ungemessenen Gebietes tritt der Vogel fast überall sehr häufig auf, und es erscheint daher im hohen Grade befremdend, daß wir über sein Freileben erst in der allerneuesten Zeit Kunde erlangt haben. Meine Leser danken mit mir Reichenow, der den Graupapagei eingehender und sachgemäßer beobachtet hat als jeder andere und so freundlich gewesen ist, seine Erfahrungen mir zur Verfügung zu stellen, das Nachstehende:

»Wohin man sich auch wendet, überall begleitet einen das Gekrächze der Jakos. Sie sind in Westafrika, namentlich aber an der Goldküste, im Nigerdelta, am Kamerun und Gabun überaus häufig; denn die Natur bietet ihnen hier in den unzugänglichen Waldungen des Schwemmlandes der Flußmündungen so außerordentlich geschützte und zusagende Wohnorte, daß die Verfolgung, die sie seitens der Eingeborenen und der wenigen sie bedrohenden Feinde zu erleiden haben, kaum in Betracht kommt. Hauptsächlich die Mangrovewaldungen nahe der Küste sind es, in denen sie nisten, indem sie vorhandene Höhlungen in den Bäumen benutzen oder Astlöcher mit Hilfe ihres kräftigen Schnabels zu geeigneten Brutstellen erweitern. Während der Brutzeit, die in die Regenmonate, je nach Lage der betreffenden Örtlichkeit nördlich oder südlich des Äquators also in unsere Sommer- oder Wintermonate fällt, leben die Paare mehr oder weniger einzeln; nach der Brutzeit dagegen schlagen sie sich nebst ihren Jungen mit andern Artgenossen zu Gesellschaften zusammen, die vereint umherstreifen, gemeinschaftlich Nahrung suchen und gemeinsam Nachtruhe halten. Sie wählen nunmehr zu bestimmten Schlafplätzen die höchsten Bäume eines Wohngebietes und vereinigen sich hier allabendlich. Aus verschiedenen Richtungen her erscheinen um Sonnenuntergang größere oder kleinere Trupps, so daß die Anzahl der endlich versammelten Vögel oft viele Hunderte erreichen kann. Solche Schlafplätze werden bald bemerkbar. Weithin durch die Gegend schallt das Gekrächze der ankommenden und aufbäumenden Vögel, und erst mit dem Eintritt der Dunkelheit verstummt es gänzlich. Am nächsten Morgen erhebt es sich von neuem und verkündet jetzt den allgemeinen Aufbruch. Fortwährend lärmend, krächzend und kreischend, ziehen die Graupapageien dem Binnenland zu, um sich in den auf den Hochebenen mit Vorliebe angelegten Maisfeldern der Neger gütlich zu tun. Halbreifer Mais bildet ihre Lieblingsnahrung, und erschreckend sind die Verheerungen, die sie in den Feldern anrichten. Gegen Sonnenuntergang erst treten sie den Rückzug an, um sich wiederum auf ihren Schlafplätzen zu versammeln. Bei diesen regelmäßigen Streif- und Raubzügen halten sie stets dieselben Zugstraßen ein, insofern sie auf letzteren nicht beunruhigt werden. Wir benutzten solche bald erkundeten Wechsel zum Anstand, um unserer Küche aufzuhelfen, konnten jedoch einen und denselben Platz niemals längere Zeit nacheinander behaupten, weil die klugen Vögel die betreffenden Stellen sich merkten und in weitem Bogen umflogen.

Der Flug der Graupapageien ist erbärmlich zu nennen. Mit kurzen, schnellen Flügelschlägen streben sie in gerader Richtung ihrem Ziel zu; es gewinnt den Anschein, als ängstigten sie sich und fürchteten, jeden Augenblick herabzufallen. Als wir die Küste betraten und zum erstenmal in der Ferne fliegende Jakos bemerkten, glaubten wir Enten vor uns zu sehen; denn deren Flug glich der ihrige. Ein Schuß bringt die fliegenden Jakos vollständig außer Fassung; sie stürzen nach dem Knalle, oft förmlich sich überschlagend, tief herab und erheben sich erst langsam wieder. Lautes Krächzen, wie sie es sonst nur angesichts eines sie bedrohenden Raubvogels ausstoßen, verrät die Angst, die sie ausstehen. Schreckhaft zeigen sie sich überhaupt bei jedem ungewöhnlichen Ereignisse.«

Über das Brutgeschäft selbst vermochte Reichenow eigene Beobachtungen nicht zu gewinnen, und wir sind daher auf die Angaben von Keulemans angewiesen. Auf der Prinzeninsel, wo der letztgenannte Reisende sammelte, findet die Brutzeit im Dezember, nach der Regenzeit, statt. Als Nest dient eine meist sehr tiefe Baumhöhlung. Das Weibchen legt bis fünf reinweiße, ungleichhälftige, nach dem stumpfen Ende sanft, nach dem spitzen stark abfallende und stumpf zugespitzte Eier. Da die Vögel ihre Nester nur im unzugänglichsten Waldesdickicht anlegen, ist es nicht leicht, diese zu finden. In einem gewissen Umkreise findet man oft einige hundert brütende Paare, meist aber nur ein Nest in je einem Baum. Die Alten wissen ihre Brut gut zu verteidigen und werden hierbei von ihren Genossen unterstützt. Die Eingeborenen nehmen die Jungen nicht aus dem Nest, weil sie glauben, in demselben herrsche eine solche Hitze, daß man sich die Finger verbrennen würde, wollte man mit der Hand in die Nesthöhle greifen.

»Unter den gefiederten Räubern«, fährt Reichenow fort, »scheint namentlich der Geierseeadler ( Gypohierax angolensis) ein gefährlicher Feind der Graupapageien zu sein. Ich sah ihn mehrfach letztere verfolgen und erkannte an ihrer entsetzlichen Angst, wie sehr sie diesen Raubvogel fürchteten. Daß dieser, trotzdem er kein gewandter Flugkünstler ist, die ungeschickten Flieger einzuholen und zu überwältigen vermag, unterliegt keinem Zweifel.«

Dohrn rühmt den Braten, den ein zweckentsprechend zubereiteter Jako liefert, als vortrefflich von Geschmack; Reichenow dagegen läßt nur einer aus dem sehr fetten Fleisch gekochten Suppe Gerechtigkeit widerfahren und sagt von dem Fleisch, das wie Rindfleisch aussieht, es sei so zähe, daß man trotz scharfer Messer und guter Zähne es nicht zu zerkleinern vermöge. Die Eingeborenen urteilen wie Dohrn; doch ist hierauf nicht viel zu geben, weil die Neger und alle Innerafrikaner überhaupt jeden Vogel, der in ihre Hände fällt, nachdem sie ihn getötet, mit Haut und Federn und Eingeweiden ins Feuer werfen und, sobald er äußerlich verkohlt ist, als Leckerbissen betrachten und verspeisen. Den Jako jagt man übrigens weniger seines Fleisches als seiner roten Schwanzfedern halber, weil alle Neger die letzteren zu kriegerischem Kopfputze und anderm Zierat benutzen oder auch wohl zu vorgeblichem Zauberwerke, als »Medizin« verwenden.

Überall, wo der Jako vorkommt, wird er von den Eingeborenen gefangen, gezähmt und zum Sprechen abgerichtet, auch als Tauschgegenstand oder als Handelsware verwertet. Denham, Clapperton und Oudney brachten lebende Jakos vom Tschadsee nach England, Heuglin traf denselben Vogel im Lande der Niamniam und Bongo, Livingstone in der Umgegend des Nyanzasees als gezähmten Hausgenossen der Neger an; alle Reisenden, die die Westküste Afrikas besuchten, fanden ihn lebend im Besitz der Eingeborenen, bei dem einen Stamm häufiger, bei dem andern seltener. »Der Jako«, bemerkt Reichenow ferner, »ist der einzige Vogel, der von Westafrika aus regelmäßig auf den europäischen Tiermarkt gelangt; denn die verhältnismäßig wenigen andern Käfigvögel, die aus diesen an anziehenden und fesselnden Erscheinungen so reichen Gegenden zu uns kommen, treffen mehr oder weniger unregelmäßig ein. Der Grund zur Erklärung dieser Tatsache liegt in der Teilnahmslosigkeit und Unzugänglichkeit der Eingeborenen jener Gegenden. Die Neger der Westküste Afrikas sind zu träge, um sich mit dem Vogelfang zu befassen. Vollständig stumpf gegen die sie umgebende Natur, empfinden sie auch keine Freude an gefiederten Hausgenossen. Die Vogelwelt hat für ihren Haushalt nur die eine Bedeutung: den Magen zu füllen. Ich sah daher auch bloß bei den geweckten Bewohnern der Goldküste kleine Käfigvögel. Der Jako aber macht fast allerorten eine Ausnahme von dieser Regel. Man sieht daher die Papageien in den Dörfern allenthalben auf den Strohdächern der Hütten oder auf Bäumen, die für sie vor den Hütten aufgerichtet sind, nach Art unserer Haustauben sitzen und erfreut sich des ungewohnten Schauspiels in so hohem Maß, daß das entzückte Auge das gemarterte Ohr beschwichtigt.

Der Jako ist einer der beliebtesten Stubenvögel und verdient die Gunst, die er genießt; denn er besitzt Sanftmut, Gelehrigkeit und Anhänglichkeit an seinen Herrn, die Bewunderung erregen. Sein Ruhm wird sozusagen in allen Sprachen verkündet; von ihm erzählt jede Naturgeschichte. Eine Menge anmutiger Geschichten von ihm sind aufgezeichnet worden. Ein ganz besonders hervorragender Jako, vielleicht der ausgezeichnetste aller Papageien überhaupt, lebte jahrelang in Wien und Salzburg. Das Wundertier wurde im Jahre 1827 von dem Ministerialrat Andreas Mechletar im Auftrage des Domkapitulars Josef Marchner zu Salzburg von einem Schiffskapitän zu Triest für fünfundzwanzig Gulden gekauft und kam im Jahre 1830 in den Besitz des Domceremoniarius Hanikl. Dieser gab ihm täglich vormittags von neun bis zehn oder abends von zehn bis elf regelrechten Unterricht, beschäftigte sich außerdem viel mit ihm und bewirkte so die hohe Ausbildung seiner geistigen Fähigkeiten. Nach Hanikls Tode wurde der Papagei für hundertfünfzig Gulden und im Jahre 1840 zum zweiten Male für dreihundertsiebzig Gulden verkauft. Ein Freund meines verstorbenen Vaters, Graf Gourcy Droitaumont, war der erste, der im Jahre 1835 in Okens »Isis« einen Bericht über den Vogel gab. Diesen Bericht hat der letzte Besitzer, von Kleimayrn, auf Wunsch unseres Lenz vervollständigt, und so konnte letzterer das ihm Mitgeteilte wie folgt zusammenfassen:

»Der Jako achtet auf alles, was um ihn her vorgeht, weiß alles zu beurteilen, gibt auf Fragen die richtige Antwort, tut auf Befehl, was ihm geheißen wird, begrüßt Kommende, empfiehlt sich Gehenden, sagt nur früh ›Guten Morgen‹ und nur abends ›Gute Nacht‹, verlangt Futter, wenn er Hunger hat. Jedes Mitglied der Familie ruft er bei seinem Namen, und das eine steht mehr bei ihm in Gunst als das andere. Will er mich bei sich haben, so ruft er: ›Papa, komm her!‹ Was er spricht, singt und pfeift, trägt er ganz so vor wie ein Mensch. Zuweilen zeigt er sich in Augenblicken der Begeisterung als Improvisator, und seine Rede klingt dann genau wie die eines Redners, den man von weitem hört, ohne ihn zu verstehen.

Nun das Verzeichnis dessen, was der Jako spricht, singt, pfeift usw.: ›Geistlicher Herr! guten Morgen.‹ ›Geistlicher Herr! ich bitt' um a Mandl.‹ ›Magst a Mandl? Magst a Nuß? Bekommst schon was? Da hast was.‹ ›Herr Hauptmann, grüß Gott, Herr Hauptmann.‹ ›Frau Baumeisterin, gehorsamer Diener.‹ ›Bauer, Spitzbub, Spitzbub, Bauer, Wilddieb, gehst weiter? gehst weiter, gehst nach Haus, gehst nach Haus oder nicht? wart, du Kerl!‹ ›Du Lump du! Du Kerl, du abscheulicher du!‹ ›Braver Paperl, guter Paperl!‹ ›Du bist a braves Buberl, gar a brav's Buberl!‹ ›Bekommst an Kukuruz, bekommst schon was.‹ ›Nani! Rani!‹ ›Herr Nachbar! Zeit lassen! Herr Nachbar! Zeit lassen!‹ Wenn jemand an der Tür klopft, so ruft er sehr laut, sehr deutlich und ungemein täuschend wie ein Mann: ›Herein, herein! Empfehl mich, Herr Bräu, gehorsamer Diener! Freut mich, daß ich die Ehre hab', freut mich, daß ich die Ehre hab'.‹ Er klopft auch selbst an sein Haus und ruft obiges. – Er ahmt den Kuckuck sehr gut nach. – ›Gib mir a Busserl, a schön's Busserl; kriegst a Mandl.‹ ›Schau her da! Komm heraus!‹ ›Komm herauf, komm her da!‹ ›Mein liebes Paperl!‹ ›Bravo, bravissimo!‹ ›Beten, gehen wir zum Beten!‹ ›Gehen wir zum Essen!‹ ›Gehen wir zum Fenster!‹ ›Hieronymus, steh auf!‹ ›Ich geh, bfiet Gott!‹ (behüt' dich Gott!) ›Es lebe unser Kaiser! er lebe recht lange!‹ ›Wo kommst du her? Verzeihen Ihr Gnaden, ich hab' glaubt, Sie sein a Vogel.‹ – Wenn er etwas zerbeißt oder in seinem Hause etwas ruiniert, so sagt er: ›Nicht beißen, gib Ruh! Was hast 'tan?‹ ›Was hast du getan? Wart', du Spitzbub du! Du Kerl du! Wart', ich hau dich!‹ ›Paperl, wie geht's dir denn, Paperl?‹ ›Hast was z'essen?‹ ›Guten Appetit!‹ ›Bst! Bst! Guts Nacht!‹ ›Der Paperl darf herausgehen, komm, allo komm!‹ ›Paperl, schieß, schieß, Paperl!‹ Dann schießt er, indem er laut ruft: ›Puh!‹ ›Gugu! Gugu!‹ (da da da da da). ›Geh nach Haus! Gehst nach Haus? Allo marsch!‹ ›Gleich geh nach Haus! Wart', ich hau dich!‹ Er läutet an einer Glocke, die in seinem Hause angebracht ist, und ruft laut: ›Wer läut'? Wer läut'? Der Paperl.‹ ›Kakadu, Kakadu!‹ ›Gagagaga! Wart' mit dein Ga, du – – du!‹ ›'s Hunderl ist da, a schön's Hunderl ist da, gar a schön's Hunderl!‹ Dann pfeift er dem Hunde. – Er fragt: ›Wie spricht's Hunderl?‹ Dann bellt er. Darauf spricht er: ›Pfeif 'n Hunderl!‹ Dann pfeift er dem Hunde. Wenn man ihm befiehlt: ›Schieß!‹ so schreit er: ›Puh!‹ Dann macht er ein ordentliches Kommando: ›Halt! richt' euch! Halt, richt'! Macht euch fertig! Schlagt an, hoch! Feuer! Puh! Bravo, bravissimo!‹ Bisweilen läßt er das ›Feuer‹ aus und ruft nach dem ›Schlagt an, hoch!‹ gleich ›Puh!‹ Worauf er aber nicht ›Bravo, bravissimo!‹ ruft, gleichsam im Bewußtsein seines Fehlers. – ›Bfiet Gott, a Dio! Bfiet Ihnen Gott!‹ So sagt er zu den Leuten, wenn sie fortgehen. ›Was? mich beuteln? was? mich beuteln?‹ Er macht ein Zetergeschrei, als wenn er gebeutelt würde, dann ruft er wieder: ›Was? mich beuteln? mich beuteln? Wart, du Kerl! Mich beuteln?‹ ›Ja, ja, ja, so geht's auf der Welt! A so, a so!‹ Dann lacht er mit der größten Deutlichkeit. ›Der Paperl ist krank, der arme Paperl ist krank.‹ ›Hörst den Hansel?‹ ›Gugu, Gugu! Da ist der Paperl!‹ ›Wart', ich will dich beuteln, dich!‹ Wenn er den Tisch decken steht oder von dem zweiten oder dritten Zimmer aus es hört, so ruft er gleich: ›Gehen wir zum Essen! Allo! komm zum Essen!‹ Wenn sein Herr im zweiten oder dritten Zimmer frühstückt, so ruft er: ›Kakau (Kakao)! Bekommst an Kakau, bekommst schon was!‹

Wenn er zur Chorzeit das Glöcklein von der Domkirche läuten hört, so ruft er: ›Ich geh, bfiet Gott! ich geh!‹ Wenn sein Herr außer der Chorzeit ausgeht, so ruft der Papagei, ist er auch die ganze Zeit still gewesen, beim Öffnen der Tür fast jederzeit so recht gutherzig: ›Bfiet Gott!‹ Waren aber fremde Personen da, so ruft er bei ihrem Fortgehen: ›Bfiet Ihnen Gott!‹ Wenn er bei Nacht im Zimmer seines Herrn ist, so bleibt er so lange ruhig, als sein Herr schläft. Ist er aber bei Nacht in einem andern Zimmer, so fängt er mit Tagesanbruch zu sprechen, zu singen und zu pfeifen an.

Der Eigentümer des Jako hatte eine Wachtel. Als sie im Frühjahr das erstemal ihr ›Pickerwick‹ schlug, kehrte sich der Papagei gegen sie und rief: ›Bravo! Paperl! Bravo!‹ Um zu sehen, ob es möglich wäre, ihn auch etwas singen zu lehren, wählte man anfangs solche Worte, die er ohnehin aussprechen konnte, z. B. wie folgt: ›Ist der schöne Paperl da? ist der brave Paperl da? ist der liebe Paperl da? ist der Paperl da? Ja, ja!‹ Später lernte er das Liedchen singen: ›O Pitzigi, o Pitzigi, blas anstatt meiner Fagott, blas anstatt meiner Fagott, blas, blas, blas, blas anstatt meiner Fagott, blas anstatt meiner Fagott!‹ Er stimmt auch Akkorde an und pfeift eine Skala hinauf und herunter sehr geläufig und sehr rein, pfeift andere Stückchen und Triller; doch pfeift und singt er dieses alles nicht jederzeit im nämlichen Tone, sondern bisweilen um einen halben oder ganzen Ton tiefer oder höher, ohne daß er falsche Töne hervorbringt. In Wien lernte er auch eine Arie aus der Oper ›Martha‹ pfeifen, und da ihm dabei von seinem Lehrmeister nach dem Takt vorgetanzt wurde, so ahmte er den Tanz wenigstens dadurch nach, daß er einen Fuß nach dem andern hob und dabei den Körper possierlich hin und her bewegte.

Kleimayrn starb im Jahre 1853. Jako begann, und wie es schien aus Sehnsucht nach seinem geliebten Herrn, zu kränkeln, wurde im Jahre 1854 ganz matt in ein kleines Bettchen gelegt, sorgfältig gepflegt, schwatzte da noch fleißig, sagte oft mit trauriger Stimme: ›Der Paperl ist krank, armer Paperl ist krank‹, und starb.«

Ich könnte noch von mehreren grauen Papageien berichten, die es ebenfalls weit brachten in der Kunst zu sprechen; doch schließt Vorstehendes eigentlich alles in sich ein, was ein Vogel dieser Art hierin leisten kann. Nur erwähnen will ich noch, daß das wundervolle Gedächtnis und die Nachahmungsgabe des geistvollen Tieres auch ihre Schattenseiten hat. Die ersten Lehrmeister des grauen Papageis pflegen die Matrosen zu sein, die später oft in den Bedienten des Hauses entsprechende Hilfe finden. Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, daß in solcher Schule der Wortschatz des Papageis nicht immer mit dem Edelsten und Feinsten bereichert wird. Leider kommen später auch dem wohlgezogensten Vogel oft genug alte Worte wieder in Erinnerung, und mitten unter seine hübschen Sätze und Redensarten mischt er die rohesten und gemeinsten. Zudem findet der Papagei die absonderlichsten Töne, Laute und Geräusche oft äußerst nachahmenswert, lernt mit derselben Fertigkeit wie Worte das Knarren einer Tür in seiner Nähe, das Bellen des Hundes, das Miauen der Katzen, das Husten eines alten Menschen nachahmen und stört durch alles dies oft wesentlich sein im übrigen liebenswürdiges Geplauder.

Aber nicht bloß über den Verstand, sondern auch über das Gemüt des grauen Papageis sind hübsche Beobachtungen bekannt geworden. »Ein Freund von mir«, erzählt Wood, »besaß einen Vogel dieser Art, der die zierlichste und liebenswürdigste Pflegemutter anderer kleiner hilfloser Geschöpfe war. In dem Garten seines Eigners gab es eine Zahl von Rosenbüschen, die von einem Drahtgehege umwoben und von Schlingpflanzen dicht umsponnen waren. Hier nistete ein Paar Finken, das beständig von den Einwohnern des Hauses gefüttert wurde, die gegen alle Tiere freundlich gesinnt waren. Die vielen Besuche des Rosenhaines fielen Polly, dem Papagei, bald auf; er sah, wie dort Futter gestreut wurde, und beschloß, so gutem Beispiel zu folgen. Da er sich frei bewegen konnte, verließ er bald seinen Käfig, ahmte den Lockton der alten Finken täuschend nach und schleppte den Jungen hierauf einen Schnabel voll nach dem andern von seinem Futter zu. Seine Beweise von Zuneigung gegen die Pflegekinder waren aber den Alten etwas zu stürmisch; unbekannt mit dem großen Vogel, flogen sie erschreckt von dannen, und Polly sah jetzt die Jungen gänzlich verwaist und für ihre Pflegebestrebungen den weitesten Spielraum. Von Stund' an weigerte sie sich, in ihren Käfig zurückzukehren, blieb vielmehr Tag und Nacht bei ihren Pflegekindern, fütterte sie sehr sorgfältig und hatte die Freude, sie großzuziehen. Als die Kleinen flügge waren, saßen sie auf Kopf und Nacken ihrer Pflegemutter, und dann kam es vor, daß Polly sehr ernsthaft mit ihrer Last umherging. Doch erntete der Papagei wenig Dank; als den Pflegekindern Schwingen gewachsen waren, flogen sie auf und davon.«

Gefangene Jakos schreiten selten zur Fortpflanzung. Doch sind einige Fälle bekannt, daß sie auch im engen Gebauer legten, brüteten und Junge zogen. Schon Buffon berichtet von einem Pärchen, das fünf bis sechs Jahre nacheinander jedesmal vier Eier legte und seine Jungen regelmäßig aufzog. Auch Laboc erzählt Ähnliches, und neuerdings hat Buxton an seinen frei fliegenden Jakos erfahren, daß sie in einer Baumhöhlung drei Junge aufzogen. Eines von diesen starb; die beiden andern aber flogen lustig mit den übrigen Papageien, die Buxton aussetzte, umher und fanden sich mit ihnen jeden Morgen ein, um ihr Futter in Empfang zu nehmen.

Zweckmäßig gepflegte, möglichst einfach gefütterte Jakos erreichen ein hohes Alter. Derjenige, den der Kaufmann Minninck-Huysen in Amsterdam besaß, hatte, bevor er durch Erbschaft seinem späteren Besitzer zufiel, bereits zweiunddreißig Jahre in der Gefangenschaft gelebt und hielt dann noch einundvierzig Jahre aus. Ungefähr vier bis fünf Jahre vor seinem Ende wurde er altersschwach. Seine Lebhaftigkeit und seine Geistesfähigkeiten, namentlich sein Gedächtnis, nahmen ab und schwanden endlich gänzlich dahin. In den letzten zwei Jahren konnte er nicht mehr auf seiner Stange sitzen, sondern nur noch auf dem Boden hocken. Zuletzt war er nicht mehr imstande, selbst zu fressen, und mußte gefüttert werden. Auch seine Mauser ging in den letzten Jahren seines Lebens nur sehr unvollkommen vonstatten. Altersmatt und schwach schwand er ganz allmählich dahin.

*

Eine der zahlreichsten Sippen der Unterfamilie umfaßt die Amazonen- oder Grünpapageien ( Amazona), große oder mittelgroße, gedrungen gebaute Vögel mit sehr kräftigem, mäßig gewölbtem Schnabel, dessen Firste nur nach hinten zu scharfkantig abgesetzt ist, mäßig langem Fittich, unter dessen Schwingen die zweite und dritte die längsten sind, wenig oder kaum vorragender Flügelspitze, kurzem, höchstens mittellangem, etwas gerundetem Schwanze und derbem, breitem, am Ende abgestutztem Kleingefieder, das Wachshaut und Augenkreis in der Regel frei läßt.

Die Amazonenpapageien, von denen man einige dreißig Arten unterschieden hat, sind so übereinstimmend gebaut und gefärbt, daß Finsch in ihnen die am höchsten entwickelte Sippe der ganzen Ordnung, also gewissermaßen die Urbilder der Papageien überhaupt, erkennen zu dürfen glaubt. Diese Ansicht wird durch die hohe geistige Begabung unserer Papageien unterstützt und mag deshalb erwähnt sein. Das Verbreitungsgebiet der Gruppe erstreckt sich von den Platastaaten bis Südmexiko; als Brennpunkt desselben darf der Amazonenstrom gelten. Einige Arten bevölkern Westindien und vertreten sich hier auf den verschiedenen Eilanden gegenseitig, haben auch einen so beschränkten Wohnkreis, daß man geneigt ist, sie als ständige Abarten einer und derselben Form aufzufassen. Lebensweise, Sitten und Gewohnheiten, Wesen und Betragen sämtlicher Arten stimmen in allen Zügen überein; das von einem zu Sagende gilt mit unerheblichen Beschränkungen für alle.

Als Vertreter der Sippe mag uns der Amazonenpapagei, »Kurika« und »Papageio« der Brasilianer ( Amazona amazonica), gelten. Er zählt zu den mittelgroßen Arten seiner Sippschaft; die Länge beträgt fünfunddreißig, die Breite sechsundfünfzig, die Fittichlänge neunzehn, die Schwanzlänge zehn Zentimeter. Das Gefieder ist dunkel grasgrün, das des Hinterhalses durch verwischte schwärzliche Endsäume der Federn gezeichnet, ein breiter Stirnrand lilablau, der Oberkopf nebst Backen hochgelb, der Flügelbug grün, an der Handwurzel gelb; die Handschwingen sind, mit Ausnahme der ersten schwarzen, an der Wurzel der Außenfahne mattgrün, dahinter indigoblau, die zweite bis vierte Armschwinge an der Wurzel grün, in der Mitte zinnoberrot, an der Spitze indigoblau, die übrigen, ausgenommen die zwei letzten grünen, außen grün, innen schwarz und am Ende blau, die Unterseite aller Schwingen schwarz, innen in der Wurzelhälfte grün, die unteren Flügeldecken grün, die vier äußeren Schwanzfedern jederseits innen licht zinnoberrot, außen dunkelgrün, an der Spitze grüngelb; die fünfte Steuerfeder zeigt auf der grünen Innenfahne einen roten Fleck, die zweite und dritte einen ebenso gefärbten, aber verwaschenen an der Wurzel und am Schaft; das Rot der übrigen ist in der Mitte durch einen breiten grünen Querstreifen getrennt; die unteren Schwanzdecken haben gelbgrüne Färbung; die Schwanzfedern von unten gesehen auf matt zinnoberrotem Grunde in der Mitte einen grünen Quer- und einen breiten gelbgrünen Endstreifen. Der Augenstern ist zinnoberrot, der Schnabel horngelb, an der Spitze dunkelbraun, der Fuß bräunlich. Gefangene ändern leicht ab und stellen dann verschiedene, zum Teil sehr hübsche Spielarten dar.

Das Verbreitungsgebiet des Amazonenpapageis erstreckt sich vom mittleren Brasilien bis Britisch-Guayana und Trinidad und reicht nach Westen hin bis Bogota, Ecuador und Venezuela.

»In allen von mir bereisten Gegenden der brasilianischen Ostküste«, sagt Prinz von Wied, der die Kurika oder Kuricke am ausführlichsten schildert, »ist dieser Papagei einer der gemeinsten. Ich fand ihn überall in Menge, wo dichte Urwälder an die Manguesümpfe und Flußmündungen grenzen; denn er brütet sowohl hier als dort, scheint aber die Früchte der Mangue zu lieben. Schon in den Umgebungen von Rio de Janeiro, da, wo große Waldungen sind, trifft man diese Papageien in Menge an; aber auch an den nördlichen Flüssen, am Parahiba, Espirito Santo, am Belmonte, überall haben wir sie gefunden und besonders morgens und abends ihre laute Stimme in den sumpfigen, häufig von der Flut unter Wasser gesetzten Gebüschen der Flußmündungen gehört. Diese Gebüsche sind für die brasilianischen Flüsse etwa dasselbe, was an den europäischen die Weidengebüsche; nur sind gewöhnlich die Bäume höher, weshalb auch oft die Papageien in starken, hohlen Ästen oder Stämmen derselben nisten.

In der Brutzeit fliegt die Kuricke paarweise, gewöhnlich hoch in der Luft, laut schreiend und rufend, schnell dahin. Außer der Paarzeit hält sie sich immer in manchmal höchst zahlreichen Gesellschaften. Ich habe solche, ich möchte sagen unzählige Gesellschaften kurzgeschwänzter Papageien in den Waldungen des Mucuri und an andern Orten zusammengesehen, wo der ganze Wald von ihnen und ihrem außerordentlichen Geschrei erfüllt war. Auch waren hier mehrere Arten dieser Vögel vereint. Es dauerte lange, bis die Flüge vorüber waren, und ihr vereinter Ruf war merkwürdig anzuhören. Eine Gesellschaft trieb die andere von den Bäumen auf, und diese Unruhe belebte ganz besonders ihre Stimme. Solche Vereinigungen unter den Papageien sind zwar zahlreich; doch kann man sie mit den ungeheuren Zügen der Wandertaube in Nordamerika nicht vergleichen.

Fallen diese Vögel in dem Urwalde auf einen hohen, dichtbelaubten Baum, so ist es oft schwer, sie zu sehen. Die grüne Farbe schützt sie sehr; man bemerkt aber ihr Dasein an dem Herabfallen der Fruchthülsen und Kerne. Während sie fressen, sind sie still; sobald sie jedoch aufgeschreckt werden, geben sie sogleich ihre laute Stimme von sich. Man schießt sie in Menge, weil sie ein kräftiges Essen geben; eine Papageibrühe ist nicht bloß in Brasilien, sondern auch in Surinam ein beliebtes Gericht.«