|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wale im allgemeinen. Delphine.

Unter den Säugetieren sind die Wale dasselbe, was die Fische unter den Wirbeltieren: ausschließlich dem Wasser angehörige und solchem Leben entsprechend gebaute Geschöpfe. Die Robben verbringen wenigstens noch ein Dritteil ihres Lebens auf dem Lande, werden dort geboren und suchen es auf, wenn sie die freundlichen Strahlen der Sonne genießen und schlafen wollen; bei den Sirenen ist mindestens noch die Möglichkeit des Landlebens vorhanden; die Wale dagegen sind ausschließlich dem Meer zugewiesen. Darauf deutet schon ihre Größe hin; denn nur das Wasser gestattet leichte Beweglichkeit solcher Riesen, und nur das unendlich reiche Meer gewährt ihnen die erforderliche Nahrung.

Warmes Blut und Lungenatmung, Lebendiggebären und Säugen der Jungen, vollkommene Entwicklung des Gehirns und der Nerven; diese wesentlichen Merkmale der Säugetiere sind die einzigen, die die Wale mit den übrigen Ordnungen der Klasse teilen. In jeder andern Hinsicht weichen sie noch weit von den höheren Säugetieren ab als die Sirenen, in denen wir bereits Zwittergestalten zwischen Säugern und Fischen kennen lernten. Jeder wenig gebildete Mensch, jedes noch in der Kindheit stehende Volk hat sie den Fischen zugezählt und erst die genaue Erforschung ihres Wesens und Seins ihnen die Stellung angewiesen, die ihnen gebührt.

Der Leib der Wale ist massig und ungefüge, ohne alle äußere Gliederung; der oft unförmlich große und in der Regel ungleich gebaute Kopf geht ohne deutlich zu unterscheidende Grenze in den Rumpf über, und dieser läuft, nach hinten zu sich verschmächtigend, in eine breite, wagerechte Schwanzfinne aus. Die hinteren Glieder, die, mit Ausnahme der Sirenen, alle übrigen Säugetiere kennzeichnen, fehlen gänzlich; die vorderen sind zu eigentlichen Flossen geworden; man muß sie mit dem zergliedernden Messer untersuchen, wenn man sie als Hände erkennen will, und findet auch dann noch Eigentümlichkeiten ihres Baues auf. Eine hier und da vorkommende Fettflosse, die längs des Rückens verläuft, trägt zur Vermehrung der Fischähnlichkeit dieser Tiere bei. Im übrigen kennzeichnen die Wale äußerlich der weitgespaltene, lippenlose Mund, in dem entweder eine ungewöhnlich große Menge von Zähnen oder aber Barten stehen, das Fehlen des inneren Augenlides, die Lage der Zitzen hinten neben den Geschlechtsteilen und eine dünne, glatte, weiche, fettige, sammetartig anzufühlende, ausnahmsweise an wenigen Stellen mit einzelnen Borsten bedeckte Haut von düsterer Färbung, in der eine sehr dicke Fettschicht liegt, da es die auffallend verdickte Lederhaut ist, zwischen deren Zellen das Fett eingebettet ist.

Das Gebiß der Wale unterscheidet sich nicht allein von dem aller übrigen Säugetiere, sondern sehr wesentlich auch je nach den beiden Hauptabteilungen der Ordnung. »Bei allen Walen«, sagt Carus, »bilden sich in Längsgruben der Kieferschleimhaut Zahnkeime, die sich indes nur bei den Delphinen zu bleibenden Zähnen, die nicht gewechselt werden, weiter entwickeln. Bei den Bartenwalen verschwinden sie, und es entwickelt sich ein diesen Tieren eigentümlicher Besatz der Oberkiefer und Gaumenflächen. In queren Furchen entstehen hornige, frei in die Mundhöhle herabhängende Platten, von denen die äußeren, am Oberkiefer befestigten, die längsten, die an der Gaumenfläche stehenden die kürzesten sind: die Elasmia, die das Fischbein bilden.«

Besonders merkwürdig sind die Atmungswerkzeuge. Die Nase hat ihre Bedeutung gänzlich verloren und ist ausschließlich Luftweg geworden. Ihre auf der höchsten Erhebung des Schädels gelegene Öffnung, das Spritzloch, führt senkrecht in die Nasenhöhle und durch diese in den Kehlkopf. Nasen- oder Spritzlöcher, Nasengang, Kehlkopf und Luftröhre bilden ein einheitliches und geschlossenes, zur Lunge führendes Rohr, Mundhöhle, Rachen und Speiseröhre ein zweites, von den Luftwegen völlig getrenntes Rohr. Diese sinnreiche Trennung von Luft- und Nahrungswegen ist für das dauernde Leben in und unter Wasser natürlich ganz besonders wesentlich. Carus, auf dessen Darstellung Brehm fußt, kannte sie noch nicht. Die Nahrung kann also bei den Walfischen nicht in die »falsche Kehle« kommen und damit ebensowenig Wasser. Aus dem Spritzloch wird daher nicht Wasser, sondern verbrauchte Atemluft und Wasserdampf ausgeschieden, die aber in der kalten Polarluft sogleich zu Wasser kondensieren. Herausgeber. Der Kehlkopf ist nicht geeignet, eine wohllautende Stimme hervorzubringen, wohl aber eine Menge Luft mit einem Male durchgehen zu lassen. Die Luftröhre ist sehr weit, die Lunge hat einen beträchtlichen Umfang, und alle Luftröhrenäste stehen unter einander in Verbindung, so daß von einem aus die ganze Lunge gefüllt werden kann. Dazu kommen noch andere Hilfsmittel, die die Atmungsfähigkeit erhöhen; so besitzen die Herz- und Lungenschlagader weite Säcke, in denen sich gereinigtes und der Reinigung bedürftiges Blut ansammeln kann.

Die Muskeln sind einfach, der Größe der Tiere angemessen und ungemein kräftig. Die Nervenmasse ist äußerst gering; bei einem fünftausend Kilogramm schweren Walfisch von sechs Meter Länge wog das Gehirn noch nicht zwei Kilogramm, nicht mehr als bei dem selten über hundert Kilogramm schweren Menschen! Alle Sinneswerkzeuge stehen auf tiefer Stufe. Die Augen sind klein, die Ohren äußerlich kaum sichtbar, sozusagen nur angedeutet. Gleichwohl läßt sich nicht annehmen, daß Gesicht und Gehör verkümmert sein müssen. Alle Wale beweisen, daß sie nicht allein sehr scharf, sondern auch in weite Ferne sehen, ebenso, daß sie Geräusche aller Art gut wahrnehmen. Nur Geruch scheinen sie nicht zu besitzen; Riechnerven hat man wenigstens noch bei keiner Art gefunden. Über den Geschmack vermögen wir nicht zu urteilen; vom Gefühl aber wissen wir, daß es einigermaßen entwickelt ist.

Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß solcher Leibesbau für das Wasserleben der Wale durchaus geeignet ist. Die wagerecht gestellte Schwanzflosse befähigt zu spielendem Auf- und Niedertauchen oder müheloser Ausbeutung verschiedener Schichten der Höhe und Tiefe; die Glätte der Haut erleichtert die Fortbewegung der ungeheuren Masse, die Fettlage verringert ihr Gewicht, ersetzt das wärmende Haarkleid und gibt zugleich den nötigen Widerstand für den kaum zu berechnenden Druck, den ein Wal auszuhalten hat, wenn er in die Tiefe des Meeres hinabsteigt; die sehr große Lunge ermöglicht, außerordentlich lange unter dem Wasser zu verweilen, und die erweiterten Schlagadern, die Herz und Lunge verbinden, bewahren noch eine beträchtliche Menge gereinigten Blutes in sich auf, das verwendet werden kann, wenn die Tiere längere Zeit als gewöhnlich verhindert werden, die zur Blutentkohlung nötige Luft zu schöpfen.

Die Wale sind zu vollkommenen Meeresbewohnern geworden. Die meisten von ihnen meiden die Nähe der Küsten soviel wie möglich, denn das Land wird ihnen verderblich. Nur die Mitglieder einer Familie gehen zuweilen ziemlich hoch im süßen Wasser empor, jedoch nicht gern weiter, als die Wirkung der Flut sich bemerklich macht. Alle übrigen verlassen das Salzwasser nicht, durchwandern jedoch mehr oder minder regelmäßig kürzere oder weitere Strecken des Meeres. Über diese Wanderungen hat Eschricht in ebenso sachgemäßer wie eingehender Weise berichtet, und seine Angaben sind es, die ich, nach der von Cornelius in seinem trefflichen Büchlein über die Zug- und Wandertiere gegebenen Übersetzung, dem Nachfolgenden zugrunde lege.

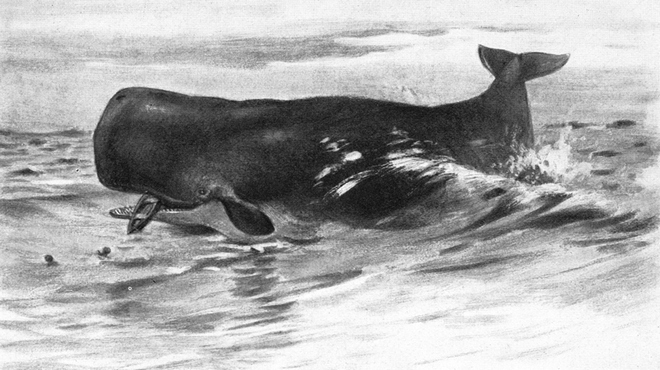

»Waltiere gibt es in allen Meeren; keine einzige Art von ihnen aber hat irgendwo einen bleibenden Aufenthalt. Im ganzen genommen halten sich, wie von vornherein zu erwarten, die größeren Arten an die großen, freien Weltmeere, und so wie in die Ostsee hinein einzig und allein der Braunfisch regelmäßig zieht, so schwimmen durch die Gibraltarstraße gewiß nur größere und kleinere Zahnwale, aber weder der Potwal noch irgendein Bartenwal. In großen Meeren kommen letztere, auch die größten unter ihnen, den Küsten oft sehr nahe und wagen sich in Buchten hinein, die sie sonst meiden; dies tun insbesondere die trächtigen Weibchen, mitunter offenbar des Gebärens halber, wie z. B. an der Westküste Afrikas der Südwal im Juni und Juli erscheint und im September mit den Neugeborenen wieder abzieht. Am meisten scheinen die Tintenfischfresser unter den Waltieren sich auf das offene Meer zu beschränken, so besonders die Grindwale und Entenwale, indem sie nur an einsam im Meere liegenden Felsgruppen, beispielsweise an den Färöerinseln, regelmäßig vorkommen. Jede Art hat, wie es scheint, gewisse Lieblingsaufenthaltsplätze für den Sommer, andere, vielleicht weit entlegene, für den Winter, und wandert, nach Art der Zugtiere überhaupt, auf ziemlich bestimmten Fahrstraßen im Frühjahr von diesem zu jenem, im Spätjahre von jenem zu diesem Meere. Schon hieraus ergibt sich, daß nicht nur ein und dieselbe Art, sondern auch dieselben Tiere an mehreren zum Teil sehr entfernt von einander liegenden Gegenden bekannte, weil jährlich erscheinende Gäste sein können; in einigen Meeren stete Sommer- oder Wintergäste, in andern vorüberziehende Wanderer, sowie anderseits keine Küstenstrecke und vielleicht kein Meer auf irgendeine Waltierart einen ausschließenden Anspruch erheben kann, weil eine Gegend dieselben höchstens für eine gewisse Jahreszeit, oft auch nur eine sehr kurze Frist, aufzuweisen vermag. Die Waltierarten eines und desselben Meeres sind also im allgemeinen durchaus verschiedene im Sommer und im Winter. Wer nur das Meer kennt als Sommeraufenthalt der einen Art, wird eine ganz andere angeben als derjenige, der im Winter in ihm beobachtet hat. Um also die Verbreitung der Waltiere zu bestimmen und ein wirklich genügendes Bild sich zu entwerfen, kann man nicht genugsam die Jahreszeit ins Auge fassen.

Die Übereinstimmung der Wanderungen der Wale mit denen der Zugtiere zeigt sich am deutlichsten in der Regelmäßigkeit ihrer jährlichen Wiederholung, und zwar ebensowohl hinsichtlich der Zeit wie der Straßen und Ruheplätze. Im Herbst, besonders gegen Michaeli z. B., kommen an der südlichen Küste der Färöerinseln und an ihnen wieder vorzugsweise im Qualbon-Fjord, drei, vier bis sechs Döglinge vor. So war es bereits vor 180 Jahren, und damals schon lautete die Sage, daß es auch in den heidnischen Zeiten so gewesen. In der Davisstraße nähert sich namentlich bei Jakobshafen unter dem 62. Grade, bei Pisselbik unter dem 64. Grade und bei Friedrichshafen unter dem 62. Grade der Keporkak oder Buckelwal in jedem Sommer regelmäßig der Küste und soll sich von jeher dann an der Küste gezeigt haben. An der norwegischen Küste ist es fast ausschließlich der Skogsvaag und der Qualvaag unweit Bergen, in die der Naagewal und Zwergwal jeden Sommer einzudringen wagen.

Diese Anhänglichkeit an gewisse Aufenthaltsorte ist um so merkwürdiger, als die Waltiere dort einer blutigen, schonungslosen Verfolgung ausgesetzt sind. Wenn aber letztere so weit getrieben wird, daß jedesmal jeder anlangende Wal sein Leben einbüßt, so kann eine solche Vorliebe offenbar nur auf gewissen Bedingungen der Örtlichkeit beruhen, und vielleicht darf man annehmen, daß eben durch die jedesmalige Niedermetzeluug die Tiere verhindert werden, unter Anführung eines erfahrenen Alten ihrer Art andere, minder gefährliche Stellen aufzusuchen. Allein auch da, wo die Vernichtung nicht so vollständig wird, kommen die Scharen immer wieder an; ja, was hier am entscheidendsten ist, wenn die Jagd nur auf ein Stück ausging, und solches mit genauer Not und nicht ohne Verwundungen davon kam, so hat es in manchen Fällen während der folgenden Jahre immer wieder sich dort blicken lassen, bis es endlich erlag. So war es mit dem an einem Loch in der Rückenflosse kenntlichen Finnwale, den die Fischer einer Bucht Schottlands zwanzig Jahre lang beobachteten und unter dem Namen »Hollie Pyke« kannten, bis es ihnen endlich gelang, ihn zu erbeuten. Vielleicht gehört hierher auch der von Bennett erwähnte Fall von einem Pottwal, der auf den Spermwalgründen bei Neuseeland den Walfischfängern als »New Zealand Tom« lange bekannt gewesen war, und zwar ebensowohl seiner Größe und Wildheit wie auch der weißen Färbung seines Buckels halber. Am auffallendsten ist die Angabe Steenstrups, die ich hier wörtlich wiedergeben will. »Die Küstenbewohner Islands geben ihren Walfischen Namen, und die einzelnen Stücke sind ihnen überhaupt als Persönlichkeit bekannt. Die Walfische wählen immer dieselbe Bucht, um ihre Kälber abzulegen; die Mutter kommt regelmäßig jedes zweite Jahr. Man nimmt die Jungen, verschont aber die Alte, deren Leben nur dann bedroht ist, wenn sie sich in eine fremde Bucht verirrt.

Was die Straßen anlangt, denen die Waltiere folgen, so kommen darin bei aller Regelmäßigkeit im allgemeinen doch mehr oder weniger bedeutende Abweichungen vor, wie das ja wohl bei den Zugtieren überhaupt der Fall ist. Aus ihren Weg scheint nicht sowohl der Strom als vielmehr der Wind einen wesentlichen Einfluß zu haben, indem sie, wie es wenigstens viele erfahrene Leute behaupten, immer dem Wind entgegenschwimmen sollen. Gewiß ist, daß nicht nur einzelne Waltiere oft aus ihrer gewohnten Bahn verschlagen werden, sondern auch ganze Scharen, wie z. B. die zweiunddreißig Potwale, die im Jahre 1784, und die siebzig Grindwale, die im Jahre 1812 an der französischen Küste verunglückten. Ein merkwürdiges Beispiel von einer anhaltenden Abweichung von dem gewöhnlichen Wege findet sich auch in der Geschichte des letztgenannten Tieres, indem das Vorüberziehen der großen Scharen desselben an den Färöerinseln in den Jahren 1754 bis 1776, also zweiundzwanzig Jahre lang, fast gänzlich aufgehört hatte, seitdem aber jährlich wieder stattfindet und namentlich im letzten Jahrzehnt eher im Zunehmen begriffen ist.

Dieses Abweichen von der gewohnten Straße, vielleicht auch das beabsichtigte Eindringen in Flußmündungen sind Ursache, daß Waltiere von Zeit zu Zeit in größerer Anzahl stranden und eine Beute der Küstenbewohner werden, wie es in früheren Jahren zuweilen mit dem Grönlandswale, der jetzt nur noch im hohen Norden gefunden wird, der Fall war.

Die Waltiere sind, wie die meisten Zugtiere überhaupt, gesellige Tiere. Man findet da, wo Futter vorhanden ist, oft Hunderte und über tausend nicht nur derselben, sondern selbst verschiedener Arten beisammen, und auch den großen ziehenden Scharen sollen sich, nach dem Zeugnis der Küstenbewohner, einzelne oder mehrere einer andern Art anschließen oder beimischen. Da die Liebe der Weibchen zu den Jungen bei den Walen fast alles übertrifft, was wir sonst bei Tieren beobachten, und die Erziehung der Jungen wie deren Schutz fast allein der Mutter überlassen ist, so hat man die großen Scharen vorzugsweise aus Weibchen bestehend gefunden, die von einzelnen alten Männchen angeführt werden. Das Zusammenhalten der Waltiere in kleinen oder größeren Trupps beruht also zum Teil auf der gemeinsamen Nahrung, zum Teil auf Gesellschafts- und Familienverhältnissen, bei manchen Arten aber offenbar noch, wie bei den Zugtieren überhaupt, auf einem Trieb, während der Wanderung sich einander anzuschließen.«

Alle Wale sind im hohen Grade bewegungsfähige Tiere. Sie schwimmen mit der größten Meisterschaft, ohne irgend sichtbare Anstrengung, manche mit unvergleichlicher Schnelligkeit, und betätigen, wenn sie wollen, eine so außerordentliche Kraft ihrer mächtigen Schwanzflosse, daß sie, trotz der ungeheuren Last ihres Leibes, sich über das Wasser emporzuschnellen und weite Sprünge auszuführen vermögen. Gewöhnlich halten sie sich nahe der Oberfläche, und vielleicht steigen sie in größere Tiefen des Meeres nur dann hinab, wenn sie verwundet werden. Die oberste Schicht des Wassers ist ihr eigentliches Gebiet, weil sie mit dem Kopf und einem Teil des Rückens emporkommen müssen, wenn sie Atem schöpfen wollen. Ihr Luftwechsel geschieht in folgender Weise. Der emporgekommene Wal spritzt zuerst unter schnaubendem Geräusch das Wasser, das in die nur unvollkommen verschlossenen Nasenlöcher eindrang, mit so großer Gewalt empor, daß es sich in seine Tropfen auflöst, aber dennoch bis zu fünf und sechs Meter Höhe emporgeschleudert wird. Dieser Wasserstrahl läßt sich am besten mit einer Dampfsäule vergleichen, die aus einer engen Röhre entweicht; auch das Schnauben erinnert an das durch den Dampf unter gegebenen Umständen verursachte Geräusch. Einen Wasserstrahl, wie ihn ein Springbrunnen in die Höhe schleudert, wirft kein Wal aus, obgleich die meisten Zeichner dies darstellen und noch viele Naturbeschreiber es angeben. Gleich nach dem Ausstoßen zieht das Tier unter ebenfalls laut hörbarem, stöhnendem Geräusch mit einem raschen Atemzuge die ihm nötige Luft ein, und manchmal wechselt es drei-, vier-, auch fünfmal in der Minute den Atem; aber nur das erste Mal nach dem Auftauchen wird ein Strahl emporgeschleudert. Die Nasenlöcher sind so günstig gelegen, daß der Wal beim Auftauchen immer mit ihnen zuerst ins Freie kommt, und somit wird ihm das Atmen ebenso bequem wie andern Tieren. Er erhebt sich schwimmend bis zur Oberfläche des Wassers, reckt den vorderen Teil des Leibes über dieselbe empor, so daß etwa das vordere Drittel der Rückenfirste sichtbar wird, atmet und versinkt, den ganzen Leib krümmend, hierauf wiederum in der Tiefe, wobei der hintere Teil seines Leibes beinahe ganz, die Schwanzflosse in der Regel gänzlich sichtbar zu werden pflegt. Man darf annehmen, daß ein ruhig dahinschwimmender, ungestörter Wal mindestens alle anderthalb Minuten einmal Luft schöpft; aber man hat auch beobachtet, daß er weit länger unter Wasser verweilen kann. Erfahrene Walfänger behaupten übereinstimmend, daß gewisse Wale, wenn verwundet, bis achtzig Minuten unter Wasser aushalten können. Unter solchen Umständen leistet wahrscheinlich das in den erwähnten Schlagadersäcken aufbewahrte, angesäuerte Blut der Atemnot noch eine Zeitlang Vorschub; endlich aber macht sich das Säugetier doch geltend, und der Wal muß wieder zur Oberfläche emporsteigen, um dem unvermeidlichen Erstickungstode zu entrinnen. Bei unterbrochenem Luftwechsel stirbt der Wal so sicher wie jeder andere Säuger an Erstickung, nach den Beobachtungen der Walfänger sogar in sehr kurzer Zeit. Ein Wal, der sich in dem Tau verschlang, mit dem man einen seiner eben getöteten Gefährten behufs der Ausnutzung emporgewunden hatte, war nach wenigen Minuten eine Leiche. Schwerer zu begreifen ist, daß unsere Tiere, die doch bloß Luft atmen, in verhältnismäßig sehr kurzer Zeit ebenfalls sterben, wenn sie auf das Trockene geschleudert werden. Dort fehlt es ihnen nicht an Luft, und auch der Hunger tötet ein so gewaltiges Tier schwerlich so schnell; gleichwohl ist der gestrandete Wal, wie schon bemerkt, jedesmal dem Verderben preisgegeben.

Mehrfach ist als Streitfrage aufgeworfen worden, ob die Wale eine Stimme haben oder nicht. Die Frage darf, wie sich eigentlich von selbst versteht, von vornherein bejaht werden, da eine Stimmritze vorhanden ist und es sich nicht einsehen läßt, aus welchem Grunde diese nicht ihre Schuldigkeit tun sollte; es liegen jedoch auch hinreichend verbürgte Beobachtungen vor, die entscheidend sind. Bei großer Gefahr, unter dem Schmerzgefühl schwerer Verwundungen, nach Strandungen, überhaupt in Todesnot, schreien die Wale zuweilen laut. Nach Versicherung aller Ohrenzeugen, die hierüber berichten, lassen sich die unter solchen Umständen ausgestoßenen Laute mit denen irgendeines andern Tieres nicht vergleichen. Sie bestehen in einem Brüllen, das als schrecklich, entsetzlich geschildert wird und diese Bezeichnung um so mehr verdienen soll, je größer der Wal ist, der brüllt. Ob die Tiere ihre Stimme auch behufs einer Benachrichtigung anderer ihrer Art verwenden, hat man, soviel mir bekannt, bisher noch nicht mit Sicherheit feststellen können; Beobachtungen, die gelegentlich des Strandens gesellig lebender Waltiere gemacht wurden, sprachen jedoch auch hierfür.

Alle Wale nähren sich von Tieren und nehmen wahrscheinlich nur zufällig Pflanzen mit auf; wenigstens bedarf es noch genauerer Beobachtung, bevor man behaupten kann, daß eine Art, der Finnfisch nämlich, die Tange, die man oft in großer Menge in seinem Magen findet, abweidet oder ein Delphin die in das Flußwasser gefallenen Früchte frißt. Größere und kleinere Meertiere der verschiedensten Klassen sind die Beute, der sie nachstreben. Gerade die größten Arten nähren sich von den kleinsten Meertieren, und umgekehrt die kleineren sind die tüchtigsten Räuber. Sämtliche Zahnwale sind Raubtiere im eigentlichen Sinne des Wortes, und manche von ihnen verschonen selbst die Schwächeren ihrer eigenen Sippschaft nicht; dagegen begnügen sich die Bartenwale mit sehr kleinen Tieren, mit winzigen Fischen, Krebsen, schalenlosen Weichtieren, Quallen und dergleichen. Man kann sich leicht vorstellen, welch unschätzbare Massen von Nahrung die Riesen des Weltmeeres zu ihrer Erhaltung bedürfen; ein einziger Wal verzehrt wahrscheinlich täglich Millionen und selbst Milliarden winziger Geschöpfe.

Über die Zeit der Fortpflanzung fehlen noch genauere Nachrichten. Vielleicht geschieht sie zu jeder Jahreszeit, am häufigsten aber wohl gegen das Ende des Sommers. Es scheint, daß sich dann die Herden in bestimmte Paare auflösen, die längere Zeit zusammenhalten. Vor der Begattung zeigt das Männchen seine Erregung durch Plätschern mit den gewaltigen Flossen an und verursacht bei stillem Wetter Donnergetöse. Gar nicht selten wirft es sich auf den Rücken, stellt sich senkrecht auf den Kopf und bewegt die Wogen auf weithin, springt auch wohl, mit der riesigen Masse seines Leibes spielend, über die Oberfläche des Wassers heraus, taucht senkrecht in die Tiefe, erscheint von neuem und treibt andere Scherze zur Freude des Weibchens. Die Begattung geschieht in verschiedener Weise, indem sich das Männchen entweder auf das umgedrehte Weibchen legt, oder beide zur Seite geneigt sich aneinander schmiegen, oder endlich beide, Brust gegen Brust gekehrt, eine mehr oder weniger senkrechte Stellung im Wasser annehmen. Beider vereinigte Kraft ermöglicht, wie Scammon sagt, jede beliebige Stellung während der Begattung. Wie lange die Tragzeit währt, ist zurzeit noch nicht ermittelt. Man nimmt zwar an, daß sie bloß sechs bis zehn Monate dauert, dürfte aber schwerlich diese Annahme beweisen können. Bei den kleineren mag die angegebene Zeit der wahren wohl ziemlich nahe kommen; die großen aber können ebensogut einundzwanzig oder zweiundzwanzig wie neun oder zehn Monate trächtig gehen. Für letzteres spricht die mitgeteilte Beobachtung Steenstrups, daß die Mutter in jedem zweiten Jahre an gewissen Orten erscheint, um zu gebären. Über den Geburtshergang selbst fehlt jegliche Kunde; insbesondere wissen wir nicht, was die Alte tut, um das Junge zum Saugen zu veranlassen, ihm begreiflich zu machen, wo und wie es den Nahrungsquell zu finden und zu benutzen habe. Andere Seesäugetiere werden entweder auf dem festen Lande, das ihnen unbehinderte Atmung gestattet, zur Welt gebracht, oder, wenn sie im Wasser geboren werden, wie dies bei den Sirenen der Fall ist, von der Alten mit Hilfe der Brustflossen an die Brüste gelegt und wahrscheinlich, solange sie saugen, über dem Wasser gehalten; die Wale hingegen müssen, ihrem Leibesbau entsprechend, vom ersten Augenblick ihres wirklichen Lebens an dieselben Bewegungen ausführen wie die Alten, um nicht zu ersticken, also im wesentlichen deren Lebensweise teilen. Schon hieraus ergibt sich, daß sie in einem hoch entwickelten Zustande zur Welt kommen müssen, um überhaupt leben zu können. Nach mehrfachen Beobachtungen haben sie bei der Geburt bereits ein Viertel der Größe ihrer Erzeuger, keineswegs aber auch deren Befähigung erlangt, ihren Lebensunterhalt zu gewinnen, müssen im Gegenteil sehr sorgfältig gepflegt und sehr lange gesäugt werden. Frühere Beobachter gaben an, daß die säugende Alte nach wie vor ihres Weges weiterschwimme und das an den Zitzen angehängte Junge einfach nachschleife; Scammon hingegen bemerkt ausdrücklich, daß sie, während sie ihren Mutterpflichten Genüge leistet, wie erschlafft in dem Wasser liege, fast den ganzen Hinterteil ihres Leibes über der Oberfläche erhebe und sich ein wenig zur Seite neige, um es dem säugenden Jungen möglichst bequem zu machen. Die kleineren Arten können wahrscheinlich weit früher entwöhnt werden als die großen, die kaum vor Ablauf ihres ersten Lebensjahres fähig sein dürften, ihre Nahrung selbst zu erwerben. Bis dahin pflegt sie die Mutter mit rührender Zärtlichkeit, gibt sich ihrethalben ohne Bedenken allen Gefahren preis, die beider Leben bedrohen können, und verläßt sie, solange sie leben, nie. Das Wachstum der Jungen scheint verhältnismäßig langsam vor sich zu gehen; die Bartenwale zumal dürften, wie man annimmt, kaum vor dem zwanzigsten Jahre ihres Lebens zur Fortpflanzung geeignet sein. Wie lange ihr Dasein währt, weiß man nicht. Man behauptet, daß das hohe Alter sich durch Zunahme des Grau an Körper und Kopf, das Vergilben der weißlichen Farbe, die Abnahme des Trans, die große Härte des Speckes und die Zähigkeit der sehnigen Teile bestimmen läßt; allein man ist durchaus nicht imstande, die Zeit anzugeben, in der diese Veränderungen beginnen.

Auch die Wale haben ihre Feinde, namentlich in den ersten Zeiten ihres Lebens. Mehrere Haie und der Schwertfisch sollen förmlich auf junge Walfische jagen, wie sie ja auch ältere angreifen und dann tagelang mit Vergnügen von dem riesenhaften Leichnam fressen. Weit gefährlicher als alle Seeungeheuer wird den Walen der Mensch. Er ist es, der bereits seit mehr als tausend Jahren fast sämtliche Arten der Ordnung regelrecht verfolgt und einige von ihnen bereits der Vertilgung nahegebracht hat.

Bei Gefahr verteidigen die Wale sich gegenseitig, zumal die Mütter ihre Kinder mit großem Mut. Die kleineren gebrauchen ihr starkes Gebiß; die größeren versuchen nur durch unbändige Bewegungen Angriffe abzuwehren. Im Verhältnis zu ihrer Größe sind die ungeschlachten Tiere höchst ungefährliche Gegner desjenigen Feindes, der ihnen den größten Schaden zufügt. Der Mensch kümmert sich im ganzen wenig um das Toben und Wüten der von ihm angegriffenen Riesen, weil er Mittel zu finden weiß, auch deren größte Anstrengungen zu vereiteln.

Im Anfang hat sich der Mensch wahrscheinlich bloß mit denjenigen Walen begnügt, die ihm das Meer selbst zuführte, d.h. mit solchen, die durch Stürme auf den Strand geworfen wurden. Erst später dachte er daran, sich mit den Riesen des Meeres im Kampfe zu messen. Man schreibt den Basken die Ehre zu, das erste Volk gewesen zu sein, das im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert eigentliche Schiffe für den Walfischfang ausrüstete. Anfangs begnügten sich diese kühnen Seefahrer, die Finnfische in dem nach ihrem Lande genannten Golf aufzusuchen; aber schon im Jahre 1372, bald nach der Entdeckung des Kompasses, steuerten sie nach Norden und fanden hier die eigentlichen Walfischgründe auf. Es steht fest, daß sie schon, trotz aller Gefahr der unbekannten Meere und des furchtbaren Klimas, bis an die Mündung des Lorenzstromes und an die Küste von Labrador vordrangen. Um das Jahr 1450 rüsteten die Reeder von Bordeaux ebenfalls Walfischfahrer aus und suchten die wertvolle Beute in den östlichen Teilen des nördlichen Eismeeres auf. Bürgerkriege lähmten Schiffahrt und Handel der Basken, und der im Jahre 1633 erfolgte Einfall der Spanier in ihr Land beendete ihren Walfischfang für immer. Ihre großartigen Erfolge aber mochten die Habsucht anderer Seevölker erweckt haben; denn schon im sechzehnten Jahrhundert zeigten sich englische und bald darauf holländische Walfischfahrer in den grönländischen Meeren. Man sagt, daß die ausgewanderten baskischen Fischer den beiden nördlichen Völkern die Kunst des Walfischfanges gelehrt haben. Die Stadt Hull rüstete im Jahre 1598 die ersten Schiffe aus; in Amsterdam wurde 1611 eine Gesellschaft gebildet, die ihre Jagdfahrten nach den Meeren von Spitzbergen und Nowaja Semlja richteten. Bald nahm dieser Teil der Seefahrt einen bedeutenden Aufschwung. Schon sechzig Jahre später verließen hundertdreiunddreißig Schiffe mit Walfischfängern die holländischen Häfen. Die Blütezeit des Fanges trat später ein. In den Jahren 1676 bis 1722 sandten die Holländer fünftausendachthundertsechsundachtzig Schiffe aus und erbeuteten in dieser Zeit 32907 Wale, deren Gesamtwert damals mindestens dreihundert Millionen Mark unseres Geldes betragen haben mag. Noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts wurde die gewinnreiche Jagd eifrig betrieben. Friedrich der Große ließ im Jahre 1768 Walfischfänger ausrüsten; die Engländer hatten etwa um dieselbe Zeit zweihundertzweiundzwanzig Schiffe auf den nördlichen Meeren.

Gegenwärtig sind die Amerikaner die eifrigsten Walfänger. Nach einer von Scammon gegebenen Zusammenstellung beschäftigten sich in dem Zeitraume von 1835 bis 1872, also in achtunddreißig Jahren, 19 943 Fahrzeuge, und zwar 17685 Barken und Vollschiffe, 907 Briggs und 1351 Schoner und Sloops, mit dem Walfischfange, gewannen 3 671 772 Tonnen oder Fässer Walrat sowie 6 553 014 Tonnen Tran und erzielten dafür die Summe von 272 274 916 Dollars. Nach Scammons Schätzung wurden, um dies zu erreichen, alljährlich 3865 Pottfische und 2875 Bartenwale getötet, wozu noch ein Fünftel an verwundeten und verlorenen gerechnet werden muß, so daß man die Gesamtsumme aller innerhalb des gegebenen Zeitraumes erbeuteten oder doch vernichteten Wale auf nicht weniger als 292 714 annehmen darf.

Bei dem ungeheuren Aufschwung, den die Schiffahrt genommen hat, darf es uns nicht wundernehmen, daß zurzeit alle Polarmeere, die den kühnen Seefahrern nicht unüberwindliche Hindernisse entgegensetzen, besucht werden. Die Schiffe verlassen ihre heimischen Häfen schon im März oder im September, je nachdem sie mit Beginn des Sommers in dem nördlichen oder im südlichen Eismeer fischen wollen. Dort bleiben die meisten Fänger bis zum September, einige wohl auch bis zum Oktober, hier bis zum März oder spätestens bis zum April. Der Fang ist im ganzen wenig gefährlich, wohl aber die Fahrt. Jedes Jahr bringt der Walfischflotte schwere Verluste. Von dreiundsechzig Schiffen im Jahre 1819 gingen zehn, von neunundsiebzig im Jahre 1821 elf, von achtzig im Jahre 1830 einundzwanzig zugrunde. Am gefährlichsten wird den Walfahrern die Ostküste der Baffinsbai, bezüglich der Versuch, die große Eisbarre zu durchdringen, die diesen Meeresteil fast ganz erfüllt. »Wird«, sagt Hartwig, »auf dieser engen und gefährlichen Durchfahrt das Schiff vom Treibeise gegen die fest ansitzenden Eismassen gestoßen, so ist dessen Verlust unvermeidlich, den seltenen Fall ausgenommen, daß es durch den Druck aus dem Wasser gehoben und später, beim Auseinandergehen des Eises, wieder in die Fluten gesenkt wird. Zum Glück gehen bei solchen Schiffbrüchen nur selten Menschenleben verloren, da das Meer fast immer ruhig ist und die Mannschaft Zeit genug hat, sich auf andere Schiffe zu retten. Der Walfang überhaupt ist nicht nur ein sehr gefährliches und anstrengendes, sondern auch ein höchst unzuverlässiges Geschäft, so daß bei ihm das Ostender Sprichwort: »Vischerie – Lotterie« sich vollkommen bewährt. Oft gelingt es in kurzer Zeit, das ganze Schiff mit Tran und Fischbein zu beladen, wobei natürlich der Reeder ein glänzendes Geschäft macht und die ganze Bemannung sich eines reichlichen Lohnes erfreut; manchmal aber ist am Ende der Fahrt auch kein einziger Fisch gefangen worden, und dann hat die Mannschaft, die für ihren Lohn auf einen Teil des Fanges angewiesen ist, alle Not und Mühe umsonst gehabt, und der Unternehmer ist um eine bedeutende Summe ärmer.

Wie sehr der Walfang von den Launen des Zufalls abhängt, geht aus folgenden amtlichen Angaben deutlich hervor. Im Jahre 1718 wurden von den hundertacht Schiffen der holländischen Grönlandsflotte 1291 Fische gefangen, deren Wert etwa zwölf Millionen Mark betrug; im folgenden Jahre dagegen erbeuteten hundertsiebenunddreißig Schiffe bloß zweiundzwanzig Wale. Infolge dieses entmutigenden Ergebnisses rüstete man das nächste Mal nur hundertsiebzehn Schiffe aus; diese fingen aber 631 Walfische und entschädigten die Reeder einigermaßen für den erlittenen Verlust.« Daß bei einer ebenso unumschränkten wie unvernünftigen Verfolgung auch die früher reichsten Jagdgründe verarmen müssen, ist selbstverständlich. Die Abnahme der Wale, die von Jahrzehnt zu Jahrzehnt sich steigerte, erregt das lebhafte Bedauern des Tierfreundes, vermindert glücklicherweise aber auch die Anzahl der unmenschlichen Jäger. Aus der obenerwähnten Zusammenstellung Scammons geht hervor, daß die amerikanische Walfischerei im Jahre 1854 ihre höchste Blüte erreicht hatte, von dieser Zeit an jedoch stetig zurückging. Während man in dem gedachten Jahre sechshundertachtundsechzig Schiffe ausrüstete und 73 696 Tonnen Walrat sowie 319 837 Tonnen Tran gewann, ist die Anzahl der Schiffe bis zum Jahre 1872 auf zweihundertachtzehn und die Ausbeute auf 44 881 Tonnen Walrat und 31 395 Tonnen Tran herabgesunken. Der Gewinn erreicht die Kosten der Ausrüstung nur noch in einzelnen Fällen, und diese Erwägung steuert der sinnlosen Vertilgung der teilnahmswerten, dem Menschen nur ausnahmsweise Schaden zufügenden Seetiere mehr als jede andere Rücksicht.

Der Fang der Wale ist schon so oft und so ausführlich beschrieben worden, daß ich mich aus die kürzeste Schilderung desselben beschränken darf. Wenn die Schiffe in den Walgründen angekommen sind, kreuzen sie entweder in bestimmten Breiten auf und nieder oder legen sich an irgendeiner günstigen Stellen vor Anker und beobachten von nun an unablässig das Wasser. Der Ausruf des Mannes im Mastkorbe: »Dort blasen sie!« bringt die gesamte Mannschaft in eine unglaubliche Aufregung. Sorgfältig ausgerüstete Boote Die Handharpune ist natürlich längst durch eine Harpunenkanone (vgl. Abb.) ersetzt worden, die zudem nicht mehr von Booten, sondern von den kleinen Fangdampfern selbst bedient wird. Im nördlichen Eismeer sind übrigens die Wale so nahezu restlos ausgerottet worden, daß die norwegische Regierung sich – leider viel zu spät – veranlaßt gesehen hat, ein Schutzgesetz zu erlassen, das – eine seltsame Ironie des Schicksals – nun nicht mehr den Walen, sondern ihren Vernichtern zugutegekommen ist insofern, als die norwegische Regierung den Walfängern nunmehr eine Entschädigung für ihre, sowieso unrentabel gewordenen Betriebe gezahlt hat. Heute arbeiten die norwegischen Fangsleute in der Antarktis, und so wird es nicht mehr lange dauern, bis auch die Wale zu den ausgestorbenen Tieren gehören. Herausgeber. werden ausgesetzt, jedes von ihnen mit sechs bis acht tüchtigen Ruderern, einem Steuermann und dem Harpunenwerfer bemannt, und alle jagen nun so eilig als möglich den ruhig ihren Weg schwimmenden Walen entgegen. Die Angriffswaffe, deren sich der Harpunier bedient, ist ein lanzenartig zugespitztes, scharfes, mit Widerhaken versehenes Eisen, das an einer sehr langen und äußerst biegsamen Leine befestigt wurde. Letztere liegt auf einer leicht drehbaren Walze im Vorderteil des Bootes sorgfältig aufgerollt. Beim Näherkommen rudert man langsam und vorsichtig auf den Walfisch zu, je näher, um so besser, und der Harpunier wirft nun mit voller Kraft das scharfe Eisen in den Leib des riesigen Tieres. In demselben Augenblick schlagen alle Ruder in das Wasser, um das Boot aus der gefährlichen Nähe des verwundeten Ungeheuers zu entfernen. Gewöhnlich taucht der Wal sofort nach dem Wurf blitzschnell in die Tiefe und wickelt dabei die Leine so rasch ab, daß man Wasser auf die Rolle gießen muß, um die Entzündung derselben zu verhindern. Die große Schnelligkeit der ersten Schwimmbewegung hält jedoch nicht lange an. Der Wal schwimmt ruhiger, und seine furchtbaren Feinde sind jetzt imstande, die Verfolgung wieder aufzunehmen. Freilich kommt es auch vor, daß das Boot von dem fliehenden Tiere mit rasender Schnelligkeit stunden-, ja halbe Tage lang nachgeschleift wird. Nach einer Viertelstunde etwa erscheint der Verwundete wieder an der Oberfläche, um zu atmen. Das eine oder andere Boot nähert sich ihm zum zweiten Male, und ein neuer Wurfspieß dringt in seinen Leib. »Die menschliche Einbildung«, sagt ein Augenzeuge, »kann sich nichts Schrecklicheres vorstellen, als die Schlächterei, die man hier sieht. Entsetzt stürzt sich der Walfisch von Woge zu Woge, springt im Todeskampfe aus dem Wasser heraus und bedeckt das Meer umher mit Blut und Schaum. Er taucht unter, indem er einen Wirbel auf seinem Pfade zurückläßt; er kommt empor, und die tödliche Lanze dringt in einen noch unberührten Lebensquell; wohin er sich auch kehrt, das kalte Eisen stachelt ihn zur Verzweiflung auf. Im vergeblichen Aufwande seiner Stärke macht er die See kochen wie in einem Topfe; ein Zittern ergreift seinen ungeheuren Leib und schüttelt ihn wie der erwachende Vulkan die Wand des Berges. Endlich hat er sich verblutet, senkt sich auf die Seite und wird nun verächtlich von den Meereswogen umhergeschleudert, ein willkommenes Ziel für Tausende von Vögeln, die augenblicklich herbeikommen, in der Absicht, von dem riesigen Aas zu speisen.«

Der getötete Wal geht rasch in Fäulnis über. Schon einen Tag nach seinem Tode ist er zu einer ungeheuren schwammigen Masse angeschwollen, und gar nicht selten treiben die sich entwickelnden Gase den Leichnam so auf, daß er unter heftigem Knall berstet und dabei einen unerträglichen Gestank verbreitet. Gewöhnlich haben die Walfischfänger ihre Arbeit schon beendet, ehe die Fäulnis beginnt. Man schleppt den erlegten Riesen an einem starken Seil mit mehreren Booten nach dem Schiff, befestigt ihn dort und schreitet nun zum Einschneiden. Am Hauptmast hat man zwei schwere Rollen angebracht; durch diese laufen starke Taue, deren Enden auf der einen Seite an der Ankerwinde befestigt sind, auf der andern über Bord herabhängen. An ihnen befestigt man den ungeheuren Kopf, um ihn bis zu den Halswirbeln emporzuwinden. Im Genick trennt man ihn von dem übrigen Körper, den man an großen Haken zum Zerschneiden aufhängt. Der Kopf wird mittlerweile auf das Deck gezogen und später dort des Fischbeins, der Zähne bzw. des Walrats beraubt. Die Speckschneider stehen auf schmalen Gerüsten, die an den Seiten des Schiffes hängen. Sie stechen zuerst um den Körper herum, über den Rücken und Bauch meterbreite Streifen ab, befestigen einen solchen Streifen an einem Tau und geben das Zeichen zum Aufwinden. Während die einen die Ankerwinde in Bewegung setzen, helfen die Untenstehenden mit ihren scharfen Spaten nach und trennen den Speck von dem infolge des Aufwindens sich drehenden Leibe ab. So fährt man fort, bis aller Speck in schraubenartig gewundenen Streifen vom Leibe abgeschält ist. Der Rumpf bleibt dem Meergetier überlassen.

Nach dem Aufwinden kommt der Speck in das Zwischendeck, wo er zuerst von mehreren Leuten in größere Stücke und sodann durch eine Maschine in dünne Scheiben geschnitten wird. Das Auskochen geschieht in großen, auf dem Verdeck eingemauerten Kesseln, deren Herd ringsum mit Wasser umgeben ist. Im Anfang verwendet man Steinkohlen zur Feuerung, später benutzt man die übrigbleibenden Stücke des ausgekochten Specks zur Unterhaltung der Flamme. Der gewonnene Tran wird in einer Kühlpfanne abgekühlt und dann sofort in die Tonnen gefüllt, die man im untersten Schiffsraum verladet. Kleine Wale weidet man aus, zerhackt sie sodann in Stücke und kocht diese. »In ihren schlechtesten Kleidern«, so schildert Pechuel-Lösche, »halbnackt, tanzend und singend, sich jagend und ihre Gerätschaften schwingend, triefend von Tran und rußig wie die Teufel, tummeln sich die Schiffsleute um den Herd. Ein doppelt reges Leben herrscht überall an Bord. Überraschend zumal ist der Anblick dieses Treibens des Nachts, wenn in einem erhöhten eisernen Korbe behufs der Beleuchtung ein Haufen ausgesottener Speckstücke lustig brennt und die lodernden Flammen grelle Streiflichter auf das Deck, die schwarzen Rauchwolken, die ragenden Masten mit ihren Segeln und weit hinaus auf die Wellen werfen. Am Tage verraten mächtige Rauchmassen im Gesichtskreise einen auskochenden Walfänger lange, bevor man das Schiff selbst in Sicht bekommt.«

War der Wal ein Bartenwal, so werden, nach Angabe des ebengenannten Berichterstatters, die auf dem Vorderschiff aufgestapelten, schon in kleinere Stücke zerlegten Fischbeinsiebe einer abermaligen Bearbeitung unterzogen, um sie in einzelne Platten zu zerlegen und von der anhängenden Gaumenhaut zu befreien. Nachdem man sie soweit gereinigt, verstaut man sie einstweilen im hinteren Raume des Zwischendecks, um sie später, wenn das Schiff aus den hohen Breiten in wärmere Gewässer zurückkehrt, einer nochmaligen Behandlung durch Wasser zu unterziehen, nämlich mit Besen blankzuscheuern, an der Luft zu trocknen und endlich in Bündel zu packen.

*

Die Wale trennt man naturgemäß in zwei Hauptgruppen, die man mit Fug und Recht als Unterordnungen bezeichnen darf, in die Zahn- und Bartenwale. Bei ersteren ( Denticete) finden sich in beiden oder mindestens in einem Kiefer Zähne, die nicht gewechselt werden, bei einzelnen jedoch zum Teil oder gänzlich ausfallen können. Dieses Merkmal genügt, um sie in allen Fällen von den Bartenwalen zu unterscheiden.

Die erste Familie umfaßt die Delphine ( Delphinida), mittelgroße oder kleine Wale, bei denen beide Kiefern in ihrer ganzen Länge oder in einem Teile derselben mit fast gleichartig gebildeten, mehr oder weniger kegelförmigen Zähnen besetzt sind und deren Nasenlöcher in der Regel nur in einem einzigen querliegenden, halbmondförmigen, mit den Spitzen nach vorn gerichteten Spritzloch münden. Der Leib ist regelmäßig gestreckt, der Kopf verhältnismäßig klein, der Schnauzenteil desselben oft vorgezogen und zugespitzt, eine Rückenflosse gewöhnlich vorhanden.

Die Delphine beleben alle Meere der Erde und sind die einzigen Wale, die weit in den Flüssen emporsteigen, ja selbst ihre ganze Lebenszeit in ihnen und in den Seen, die mit jenen zusammenhängen, verbringen. Sie wandern wie die Wale von Norden nach Süden oder von Westen nach Osten und umgekehrt. Alle sind im hohen Grade gesellig; manche schlagen sich in sehr starke Scharen, die dann tage- und wochenlang miteinander im Meere hin und her streifen. Kleinere Arten vereinigen sich hierbei wohl auch mit Verwandten zu Trupps, die vielleicht wochenlang gemeinschaftlich jagen und dabei dem Anschein nach von einem Mitglied der Gesellschaft geleitet werden. Die Lebhaftigkeit aller Delphine, ihre geringe Scheu vor dem Menschen und ihre Spiele haben sie schon seit uralter Zeit Schiffern und Dichtern befreundet.

Fast alle Delphine schwimmen mit außerordentlicher Gewandtheit und Schnelligkeit und sind deshalb zum Fischfang im hohen Grade befähigt. Gerade sie gehören zu den furchtbarsten Räubern des Meeres; sie wagen sich selbst an den ungeheuren Walfisch und wissen diesen dank ihrer Ausdauer wirklich zu bewältigen. Ihre Hauptnahrung bilden Kopffüßler, Weich-, Krusten- und Strahlentiere; einzelne sollen aber auch Seetange und Baumfrüchte zu sich nehmen und diese sogar von den Bäumen, die sich über das Wasser neigen, abpflücken. Gefräßig, raubgierig und grausam sind sie alle. Was genießbar ist, erscheint ihnen als gute Beute; sie verschmähen nicht einmal die Jungen ihrer eigenen Art oder ihrer nächsten Verwandten. Unter sich betätigen sie innige Anhänglichkeit; sobald aber einer von ihnen getötet worden ist, fallen sie wie die Wölfe über den Leichnam her, zerreißen ihn in Stücke und fressen ihn auf. Zur Paarungszeit streiten die Männchen um den Besitz des Weibchens, und ein etwa im Kampfe getöteter Nebenbuhler wird wahrscheinlich ebenfalls verzehrt. Die Weibchen werfen nach einer Tragzeit von etwa zehn Monaten ein oder zwei Junge, säugen diese lange, behandeln sie mit der größten Sorgfalt und beschützen und verteidigen sie bei Gefahr.

Alle Delphine werden von dem Menschen ungleich weniger verfolgt als die übrigen Wale. Ihre schlimmsten Feinde sind ihre eigenen Familienglieder; aber mehr noch als irgendwelches Raubtier wird ihnen ihr Ungestüm verderblich. Sie verfolgen mit solcher Gier ihre Beute, daß sie oft durch diese auf den verräterischen Strand gezogen werden, gänzlich außer Fahrwasser geraten und scharenweise auf dem Trocknen verkommen müssen. Zuweilen finden die Fischer Dutzende von ihnen am Strande liegen. Im Todeskampf lassen sie ihre Stimme vernehmen, ein schauerliches Stöhnen und Ächzen, das bei einigen von reichlichen Tränengüssen begleitet wird.

Der Mensch gewinnt von vielen Arten einen erheblichen Nutzen; denn fast alle Teile des Leibes finden Verwendung. Man ißt das Fleisch, das Fett und die edleren Eingeweide, benutzt Haut und Gedärme und schmilzt aus ihrem Speck einen sehr gesuchten, feinen Tran.

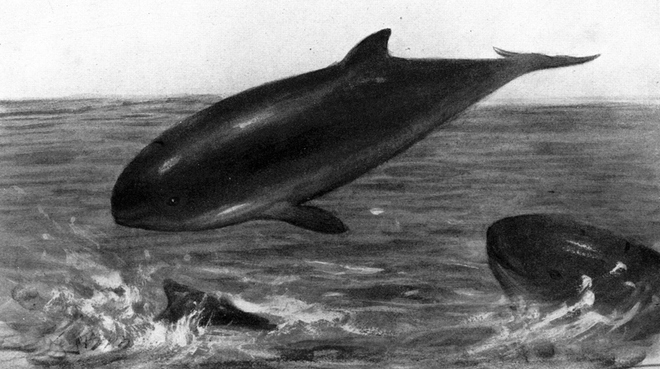

Butskopf oder Schwertwal ( Orca orca)

Der Schwertfisch oder Butskopf ( Orca orca), Vertreter der gleichnamigen Sippe ( Orca), kann eine Länge von 9 Meter erreichen, bleibt jedoch meist erheblich hinter diesen Maßen zurück, indem er durchschnittlich kaum über 5 bis 6 Meter lang wird. Dieser Länge entsprechen reichlich 60 Zentimeter lange und 15 Zentimeter breite Brustflossen, eine etwa anderthalb Meter breite Schwanzfinne und eine kaum weniger lange Rückenfinne. Der Kopf ist im Verhältnis zur Größe des Tieres klein, das kleine, langgeschlitzte Auge nicht weit hinter der Mundspalte und wenig höher als dieselbe, das halbmondförmige Spritzloch über und hinter den Augen gelegen, der Hals nicht abgesetzt, der Leib spindelförmig gestreckt, auf der Rückenseite nur wenig, seitlich und unten stärker gewölbt, der Schwanz, dessen Länge fast den dritten Teil der Gesamtlänge einnimmt, gegen das Ende hin seitlich zusammengedrückt und oben und unten scharf gekielt, die verhältnismäßig kurze und breite Brustfinne etwa im ersten Viertel des Leibes seitlich und ziemlich tief unten angesetzt, an ihrer Einlenkungsstelle verschmälert, an der Spitze abgerundet, die etwas hinter dem ersten Drittel der Länge wurzelnde Rückenfinne sensenförmig und mit der Spitze oft seitlich umgebogen, die große Schwanzflosse zweilappig, in der Mitte eingebuchtet und an den Enden in Spitzen vorgezogen, die Haut vollkommen glatt und glänzend. Die Färbung scheint vielfach abzuändern. Ein mehr oder minder dunkles Schwarz erstreckt sich über den größten Teil der Oberseite, ein ziemlich reines Weiß über die Unterseite, mit Ausnahme der Schnauzen- und Schwanzspitze; beide Farbenfelder sind zwar scharf begrenzt, jedoch bei den verschiedenen Stücken nicht übereinstimmend verteilt.

Es scheint, daß der Schwertfisch in früheren Zeiten verbreiteter war als gegenwärtig. Die römischen Naturforscher geben auch das Mittelmeer als seine Heimat an. Er bewohnt das nördliche Atlantische, das Eismeer und vielleicht das nördliche Stille Meer, schwärmt jedoch regelmäßig bis zu den Küsten Englands, Frankreichs und Deutschlands hinab. Auffallenderweise erscheint er nicht in den Winter-, sondern in den Sommermonaten in den südlicheren Gewässern, indem er im Mai anzukommen und im Spätherbst zu verschwinden Pflegt. Nach Tilesius steht man ihn im Nordmeer gewöhnlich zu fünf und fünf, wie einen Trupp Soldaten, Kopf und Schwanz nach unten gekrümmt, die Rückenflosse wie ein Säbel aus dem Wasser hervorstehend, äußerst schnell dahinschwimmen und wachsamen Auges das Meer absuchen; nach Lösche vereinigen sich mindestens ihrer vier und niemals mehr als ihrer zehn. Sie sind nirgends häufig, finden sich aber ebensowohl inmitten der Weltmeere wie nahe an den Küsten, dringen hier auch nicht selten in Buchten ein oder steigen selbst weit in den Flüssen empor. Schwimmen sie in bewegter See, so sieht es aus, als ob ihnen die aufrechte Haltung der hohen Rückenfinne viel Beschwerden verursache, weil dieselbe zu dem schlanken Leibe in keinem Verhältnis zu stehen scheint und schwerfällig hin und her schwankt; der erste Eindruck aber verschwindet gänzlich bei genauerer Beobachtung. »Sieht man diese Mörder«, sagt Lösche, »in der ihnen eigentümlichen Schwimmweise durch das Wasser streichen oder bei hochgehender See in schön gerundeter Bewegung Welle auf und ab eilen, so stellt man unwillkürlich Vergleiche mit dem kunstvollen Fluge der Schwalben an, Vergleiche, die durch die eigentümliche Art der Farbenverteilung nur an Berechtigung gewinnen. Jedenfalls muß man unter allen Walen gerade ihnen den Preis der Schönheit zuerkennen. Sie halten sich gewöhnlich sehr lange unter Wasser auf, verweilen ungefähr fünf Minuten an der Oberfläche und blasen drei- bis zehnmal kurz und scharf einen einfachen, dünnen und niedrigen Strahl. Doch bleiben sie nicht während der ganzen Zeit mit dem Oberteil des Kopfes und Rückens über Wasser, sondern »runden«, wie es die echten Delphine tun, indem sie nach jedesmaligem Blasen untertauchen, dicht unter der Oberfläche hinziehen, wieder einen Augenblick erscheinen, um zu blasen usw., bis sie endlich in schräger Richtung in die Tiefe gehen.«

Ihre Jagd gilt nicht bloß kleineren Fischen, sondern auch den Riesen des Meeres; denn sie sind nicht nur die größten, sondern auch die mutigsten, raubsüchtigsten, gefräßigsten, blutdürstigsten und deshalb gefürchtetsten aller Delphine. Die Grönlandfahrer sehen sie oft bei Spitzbergen und in der Davisstraße. Mehrere von ihnen fallen den Walfisch an, ängstigen ihn und reißen mit ihrem furchtbaren Gebiß ganze Stücke aus seinem Leibe, wodurch er dermaßen entsetzt und abgemattet wird, daß er die Zunge herausstreckt. Um diese ist es den Mordfischen am meisten zu tun; denn sowie er den Rachen aufsperrt, reißen sie ihm die Zunge heraus. Daher kommt es, daß die Fänger dann und wann einen toten Walfisch antreffen, der die Zunge verloren hat. Pontoppidan beschreibt den Schwertwal unter dem Namen Speckhauer. »Ihrer zehn oder mehrere beißen sich in den Seiten des Walfisches so fest ein, daß sie daran wohl eine Stunde lang hängen und nicht eher loslassen, als bis sie einen Klumpen Speck von der Länge einer Elle herausgerissen haben. Unter ihrem Angriff brüllt der Walfisch jämmerlich, springt wohl auch manchmal klafterhoch übers Wasser in die Höhe; dann sieht man, daß sein Bauch ebenfalls von diesen seinen Feinden besetzt ist. Zuweilen tummeln sich diese so lange um ihr Schlachtopfer herum, bis sie es fast gänzlich abgehäutet und ihm den Speck abgerissen haben. Die Fischer finden dann zu ihrem Vorteil eine Menge Speck im Meere.« Infolgedessen verdient der Schwertfisch die ihm von Linné beigelegte Bezeichnung »Tyrann oder Peiniger der Walfische und Robben« vollständig und wetteifert nicht allein, sondern übertrifft sogar jeden Hai, jedes Raubtier der See überhaupt. Wo er sich zeigt, ist er der Schrecken aller von ihm bedrohten Geschöpfe; wo er auftritt, verlassen diese, falls sie es vermögen, die Gewässer. Keineswegs an seine hochnordische Heimat gebunden, durchschweift dieses furchtbare, ebenso schnelle und gewandte wie stürmische, gefräßige, grausame und blutgierige Tier weite Meeresstrecken, überall Tod und Verderben bereitend. Solange ein Trupp der Mordfische sich auf der Jagd befindet, eilt er ohne Aufenthalt seines Weges dahin; gesättigt aber gefällt er sich in wilden Spielen, indem jeder einzelne abwechselnd auf und nieder taucht, sich dreht und wendet, oft auch mit mächtigem Satze über das Wasser emporspringt oder sonstige Gaukelei treibt, dabei aber immer noch seinen Weg so rasch fortsetzt, daß die ganze Gesellschaft bald dem Auge entschwindet. Kein einziger Delphin ist imstande, mit dem Schwertfisch an Schnelligkeit zu wetteisern. Seine ungeheure Gefräßigkeit nötigt ihn oft, sich nahe der Küste auszuhalten, wo er insbesondere die von Fischen wimmelnden Flußmündungen aufzusuchen pflegt; bei Verfolgung größerer Beute aber schwimmt er auch meilenweit in das hohe Meer hinaus und meidet auf Tage, vielleicht auf Wochen die Nähe des Landes. Wo immer Grönlandwale, Weißwale und Seehunde sich finden, wird man, laut Brown, diesen ihren rastlosen Feind niemals vermissen. Der Weißwal wie der Seehund stürzen bei seinem Anblick angsterfüllt der Küste zu, ersterer in der Regel zu seinem Verderben, der letztere keineswegs immer zu seiner Rettung. Alle Walfänger hassen seinen Anblick; denn seine Ankunft ist das Zeichen, daß jeder Wal den von ihm bejagten Teil der See meidet, sei es auch, daß er sich zwischen dem Eise verbergen müsse, um der ihm drohenden Verfolgung zu entgehen. »Im Jahre 1827«, erzählt Holböll, »war ich Augenzeuge einer blutigen Schlächterei, die dieses raubwütige Tier verursachte. Eine große Herde Weißwale war in der Nachbarschaft von Gotteshafen auf Grönland von ihrem blutdürstigen Feinde verfolgt und in eine Bucht getrieben worden, aus der jene keinen Ausweg fanden. Hier rissen die Schwertfische die unglücklichen Belugas buchstäblich in Fetzen. Sie töteten viel mehr Weißwale, als sie zu verzehren imstande waren, so daß die Grönländer, abgesehen von ihrer eigenen Beute, noch einen erheblichen Anteil von der des Schwertfisches gewinnen konnten.« Die Robben wissen sich kaum vor ihrem furchtbarsten Feinde zu retten. In vielen Fällen wenden sie alle Mittel vergebens an; die Anstrengung und vielleicht mehr noch die Todesangst, die sie ausstehen, lähmen ihre Kräfte; der mordsüchtige Delphin erreicht sie, packt sie mit seinen zähnestarrenden Kiefern, erhebt sich mit ihnen über die Oberfläche des Wassers, schüttelt sie wie eine Katze die Maus, zermalmt und verschlingt sie. Und nicht mit einer Beute begnügt sich das gefräßige Ungeheuer, sondern bis zum Platzen, buchstäblich bis zum Ersticken füllt es mit ihnen und andern Tieren seinen nimmersatten Schlund. Eschricht entnahm dem Magen eines fünf Meter langen Schwertfisches dreizehn Meerschweine und vierzehn Robben, dem Rachen aber den fünfzehnten Seehund, an dem das Ungetüm erstickt war. Auch Scammon fand den Magen eines von ihm erlegten Schwertfisches mit jungen Seehunden angefüllt und konnte beobachten, daß selbst die größten Seelöwen es vermeiden, mit jenen zusammenzutreffen, vielmehr, solange Butsköpfe sich zeigen, auf den sicheren Felsen verweilen. Mit ebenso unbeschränkter Gier stürzt sich der Schwertfisch auch auf den Grönlandwal. »Gelegentlich«, sagt Brown, »findet man mehr oder minder große Stücke von Fischbeinplatten im Meere schwimmen, die aller Vermutung nach nur vom Schwertfisch abgerissen worden sein können und wahrscheinlich zu der Erzählung Veranlassung gegeben haben, daß der gefürchtete Delphin es namentlich auf die Zunge des Walfisches abgesehen habe.« Ob letzteres wirklich begründet ist, steht dahin; wahr aber scheinen alle Erzählungen zu sein, die von Angriffen der Schwertfische auf Grönland- und andere große Wale berichten. Drei oder vier solcher Ungeheuer werfen sich ohne Bedenken selbst auf den größten Bartenwal, der bei Wahrnehmung seiner furchtbarsten Feinde geradezu von Furcht gelähmt zu sein scheint und zuweilen sich kaum anstrengt, ihnen zu entgehen. »Der Angriff dieser Wölfe des Weltmeeres«, sagt Scammon, »auf eine so riesenhafte Beute erinnert an den von einer Meute gehetzten und niedergerissenen Hirsch. Einige hängen sich an das Haupt des Wales, andere fallen von unten über ihn her, während mehrere ihn bei den Lippen packen und unter Wasser halten oder ihm, wenn er den gewaltigen Rachen aufreißt, die Zunge zerfetzen. Im Frühling des Jahres 1858 wurde ich Augenzeuge eines solchen, von drei Schwertfischen auf einen weiblichen Grauwal und sein Junges ausgeführten Angriffes. Das Junge hatte bereits die dreifache Größe des stärksten Butskopfes erreicht und lag wenigstens eine Stunde mit den dreien im Kampf. Die grimmigen Tiere stürzten sich abwechselnd auf die Alte und ihr Junges und töteten endlich das letztere, worauf es auf den Grund des etwa fünf Faden tiefen Wassers herabsank. Im Verlauf des Kampfes wurde auch die Kraft der Mutter fast erschöpft, da sie verschiedene tiefe Wunden in der Brust und an den Lippen erlitten hatte. Sobald aber das Junge erlegen war, tauchten die Schwertfische in die Tiefe, um hier große Fleischstücke loszureißen, dieselben im Maul bis zur Oberfläche des Wassers emporzubringen und zu verschlingen. Während sie sich so sättigten, entrann die geängstigte Walmutter, jedoch nicht ohne einen langen Streifen blutgetränkten Wassers hinter sich zu lassen.« Wie dieser erfahrene Seemann und Walfischfänger fernerhin berichtet, hat man beobachtet, daß Schwertfische bei harpunierten Walen sich eingefunden und ungeachtet aller Abwehr seitens der Walfischfänger ihre oder richtiger jener Beute unter Wasser gezogen haben. Nach so vielen und übereinstimmenden Berichten läßt sich kaum an der Wahrheit derselben zweifeln, auch wenn man, mit Lösche, den allgemeinen, zu Übertreibungen reizenden Haß der Seeleute und ihre gestaltungstüchtige Einbildungskraft gebührend in Betracht zieht. Übrigens fand auch die Bemannung des Schiffes, auf dem Lösche beobachtete, einmal einen frisch getöteten Nordwal, dem die linke Unterlippe und der größte Teil der Zunge fehlte, der aber sonst keine Verwundung zeigte. »Seit einigen Tagen hatten wir Mörder gesehen und mußten diese unter solchen Umständen für die Täter halten.« Wahrscheinlich verschonen die furchtbaren Tiers keinen ihrer Verwandten, mit alleiniger Ausnahme des Potwales. In den Augen der Möwen und andern fischfressenden Seevögel sind sie willkommene Erscheinungen, weil bei den durch sie verursachten Schlächtereien immer etwas für jene abfällt. Nach Scammons Beobachtungen unterscheiden alle Möwen die Butsköpfe sehr wohl von andern Delphinen und begleiten sie soviel wie möglich fliegend auf weithin, in der Hoffnung, durch sie zu reicher Beute zu gelangen.

Über die Fortpflanzung der entsetzlichen Räuber fehlen uns zurzeit noch alle Nachrichten. Man weiß nicht einmal, wann die Weibchen ihre Jungen zur Welt bringen.

Obgleich der Schwertfisch, wie Steller sagt, fast gar kein Fleisch besitzt, sondern aus lauter flüssigem Fett besteht, wird doch nirgends regelmäßig auf ihn gejagt. Dies erklärt sich, laut Scammon, ebensowohl daraus, daß dieser Wal wegen seiner verschiedenartigen und unregelmäßigen Bewegungen jede Verfolgung erschwert, wie aus dem geringen Nutzen, den er, als eines der magersten Glieder seiner Familie, nach seinem Tod gewährt. Einzelne fängt man zuweilen in Flüssen. So kennt man drei Beispiele, daß Schwertfische in der Themse harpuniert wurden. Banks, der beim Fang des einen zugegen war, erzählt, daß der bereits mit drei Harpunen bespickte Schwertfisch das Fischerboot zweimal von Blackwall bis Greenwich und einmal bis Deptford mit sich nahm. Er durchschwamm den Strom, als er schon sehr schwer verwundet war, noch immer mit einer Schnelligkeit von acht Seemeilen in der Stunde, und behielt seine volle Kraft lange bei, obgleich er bei jedem Auftauchen eine neue Wunde erhielt. Niemand wagte, so lange er am Leben war, ihm sich zu nähern. Erst im Jahre 1841 wurde die genaue Beschreibung des Schwertfisches entworfen. Bei dem holländischen Dorse Wyk op Zee strandete ein fünf Meter langes Weibchen und gab einem tüchtigen Naturforscher Gelegenheit, es zu beobachten. Sein Gerippe gereicht dem reichen Museum zu Leyden zu ganz besonderer Zierde.

*

Der gemeinste Delphin unserer Meere ist der Braunfisch ( Phocaena communis), Vertreter der nicht eben artenreichen Sippe der Meerschweine ( Phocaena). Er erreicht eine Länge von 1,5 bis 2, in seltenen Fällen auch wohl 3 Meter und ein Gewicht von höchstens 500 Kilogramm. Der Kopf ist klein, die Schnauze breit und kurz abgerundet, das fast in gleicher Höhe mit der Mundspalte stehende Auge langgeschlitzt, der gelblichbraune Stern einem mit der Spitze nach unten gekehrten Dreiecke ähnlich, das in einiger Entfernung dahinter gelegene Ohr sehr klein, das zwischen den Augen im oberen Stirndrittel sich öffnende Spritzloch breit halbmondförmig, der Leib in der vorderen Hälfte gerundet, in der hinteren schwach seitlich zusammengedrückt und gekielt, unterseits ein wenig abgeflacht, der Schwanz, der etwa den dritten Teil der Gesamtlänge einnimmt, seitlich schwach zusammengedrückt, oben stärker, unten schwächer gekielt, die Schwanzfinne groß, in der Mitte stumpfwinkelig eingebuchtet, also zweilappig, die im ersten Viertel der Leibeslänge ziemlich tief angesetzte Brustfinne verhältnismäßig kurz und länglich eiförmig gestaltet, die Rückenfinne auf der vorderen und oberen Seite schwach gewölbt, auf der hinteren seicht ausgeschnitten, die vollkommen kahle Haut weich, glatt und glänzend, ihre Färbung oberseits ein dunkles Schwarzbraun oder Schwarz, mit grünlichem oder violettem Schimmer, unterseits, von der Spitze des Unterkiefers an schmal beginnend, nach hinten zu sich verbreiternd und an der Wurzel der Schwanzfinne endigend, reinweiß, die Färbung der Brustfinnen ein mehr oder weniger dunkles Braun. Zwanzig bis fünfundzwanzig Zähne in jedem Kiefer, also achtzig bis hundert im ganzen, bilden das Gebiß.

Braunfisch oder Tümmler ( Phocea communis)

Der Braunfisch ist es, dem man auf jeder Reise in der Nordsee begegnet, der die Mündungen unserer Flüsse umschwärmt und, ihnen entgegen schwimmend, gar nicht selten bis tief in das Innere des Landes vordringt. So hat man ihn wiederholt im Rhein und in der Elbe angetroffen, bei Paris und London erlegt. Laut Collingwood sieht man ihn alljährlich in der Themse bis Greenwich und Deptford hinauf, nach eigenen Erfahrungen ebenso in der unteren Elbe. Unter Umständen steigt er sehr weit flußaufwärts und verweilt monatelang im süßen Wasser, vorausgesetzt, daß ihm hier genügender Spielraum bleibt. Verbürgten Nachrichten zufolge hat man ihn in der Elbe noch oberhalb Magdeburgs gesehen und ihn einmal wochenlang im unteren Rheingebiete beobachtet.

Als die eigentliche Heimat des Braunfisches ist der ganze Norden des Atlantischen Weltmeeres, von Grönland bis Nordafrika, einschließlich der Ostsee, anzusehen. Außerdem schwärmt er, durch die Beringstraße gehend, im Großen Weltmeere umher und gelangt hier bis in die Breite der japanesischen Inseln. Es scheint, daß auch er regelmäßige Reisen unternimmt, mit Eintritt des Sommers nördlich geht und sich gegen den Winter hin wieder nach Süden wendet. So erscheint er, nach Brown, in der Davisstraße erst im Frühjahr, dringt jedoch nicht weiter als bis zum 67. Grad vor, verweilt bis zum Spätherbst in den hochnordischen Gewässern und verläßt diese dann wieder, um nach Süden zurückzukehren. Um dieselbe Zeit wie im hohen Norden dringt er auch in die Ostsee ein, verbringt in ihr meist den ganzen Sommer und Herbst und läßt sich manchmal erst durch den wirklichen Eintritt des Winters aus dem ihm dem Anschein nach lieb gewordenen Gewässer vertreiben. Im Frühling zieht er den Heringen nach und verfolgt sie mit solchem Eifer, daß er den Fischern oft im hohen Grad lästig wird. Seine Gefräßigkeit ist sprichwörtlich; er verdaut außerordentlich schnell und bedarf einer ansehnlichen Menge von Nahrung. Die Fischer hassen ihn, weil er ihr Gewerbe beeinträchtigt, ihnen auch manchmal wirklich Schaden zufügt. Ohne Mühe zerreißt er die dünnen Netze, die Fische bergen, und frißt behäbig die Gefangenen auf. Stärkere Netze freilich werden ihm oft zum Verderben, weil er in ihnen hängen bleibt und erstickt.

Wie schon aus vorstehendem ersichtlich, gehört der Braunfisch zu den wenigen Walen, die die Küstengewässer dem hohen Meere entschieden bevorzugen. Sunde und Straßen, Buchten und Fjorde bilden sein liebstes Jagdgebiet, nächstdem hält er sich, wie Scammon auch von einem seiner Verwandten sehr richtig hervorhebt, besonders gern in entfärbtem Meerwasser, d. h. auf allen zwischen den trübenden Flüssen und dem hohen Meere gelegenen Stellen auf und entfernt sich kaum jemals aus diesen oder jenen Gewässern. Gesellig wie alle Delphine, tritt er doch nur ausnahmsweise in größeren Scharen auf, schwimmt vielmehr einzeln oder paarweise, zu dritt, viert, sechst oder acht seines Weges dahin. Auch er ist ein vorzüglicher Schwimmer, teilt mit großer Kraft und überraschender Schnelligkeit die Wellen und ist imstande, sich springend über diese zu erheben, steht jedoch andern größeren Delphinen in allen Beziehungen nach, gefällt sich wenigstens nicht so oft wie sie in jenen spielenden Kraftäußerungen, die die Delphine insgemein auszuführen pflegen. Seine Gewohnheit ist, mehr oder minder unter der Oberfläche dahinzuschwimmen, für einen Augenblick emporzukommen, Luft zu wechseln und, kopfvoran, wieder in der Tiefe zu verschwinden. Hierbei krümmt er seinen Leib so stark, daß er förmlich kugelig aussieht, und wenn er rasch nach einander auftaucht, gewinnt es den Anschein, als ob er ununterbrochen Purzelbäume schlage. Besonders lebhaft tummelt er sich, wie dies schon die Alten wußten, vor oder während eines Sturmes im Wasser umher; er wälzt sich dann, anscheinend jubelnd, in den rollenden Wellen umher, überschlägt sich und wird buchstäblich zum Tümmler. Selbst in der schwersten Brandung findet er kein Hindernis, sucht dieselbe vielmehr oft in ersichtlicher Weise auf und weiß allen Gefahren der andern Walen so verderblichen Küste geschickt zu entrinnen. Bevor die Dampfschiffe aufkamen, war es viel leichter, diese Tiere zu beobachten, als gegenwärtig. Sie folgen zwar auch den Dampfern nach, doch bei weitem nicht mit derselben Furchtlosigkeit und Zudringlichkeit wie den stiller dahingleitenden Segelschiffen. Gewöhnlichen Kauffahrern sind sie, solange diese in der Nähe der Küsten verweilen, regelmäßige Begleiter. Sobald das Schiff oder auch nur ein Boot ausgelaufen ist, sammeln sich drei bis sechs Braunfische in einer Entfernung von zehn bis fünfzehn Meter um dasselbe und folgen ihm nun oft über eine Meile ununterbrochen nach, kommen ab und zu über die Oberfläche empor, gleichsam als wollten sie sich Schiffer und Bootsmannschaften betrachten, tauchen, schwimmen unter dem Kiel des Fahrzeuges durch, erscheinen wieder, eilen voraus, beschreiben einen Bogen und kehren von neuem zum Schiff zurück usw. Zuweilen, namentlich nachts, gesellen sie sich auch wohl zu den auf der Reede oder im Hafen ankernden Schiffen und umspielen dieselben ohne jegliche Scheu.

Die Brunst beginnt zu Anfang des Sommers, währt aber vom Juni bis zum August. Um diese Zeit sind sie aufs äußerste erregt, durcheilen pfeilschnell die Fluten, verfolgen sich wütend und jagen eifrig hinter dem Weibchen drein. Jetzt scheint es für sie keine Gefahr mehr zu geben. Sie schießen im blinden Rausch oft weit auf den Strand hinaus, rennen mit dem Kopf an die Seitenwände der Schiffe und finden hier oder dort ihren Tod. Nach neun- oder zehnmonatlicher Tragzeit, gewöhnlich im Mai, werfen die Weibchen ein oder zwei kleine, nur 50 Zentimeter lange und 5 Kilogramm schwere Junge, pflegen dieselben mit der allen Walen gemeinsamen, aufopfernden Liebe, verteidigen sie nach Kräften bei Gefahr und säugen und führen sie, bis sie das erste Lebensjahr erreicht haben; denn solange soll es dauern, ehe sie als erwachsen gelten können. Die reichlich vorhandene Milch der Weibchen schmeckt salzig und fischig.

Außer den Heringen, die zeitweilig die ausschließliche Nahrung der Braunfische bilden, verzehren diese noch Makrelen, Lachse, andere Fische und oft auch Tange; wenigstens findet man diese nicht selten in ihrem Magen. Der Lachse wegen steigen sie bis hoch in die Flüsse empor, und hier beeinträchtigen sie die Fischerei wirklich in sehr empfindlicher Weise. Tote Tiere oder Fleischstücke scheinen sie nicht zu fressen; wenigstens sah Lösche nie, daß diejenigen, die beim Umspielen des Schiffes von ihm gefüttert werden sollten, die ihnen zugeworfenen Fleischstücke erschnappten.

Der Braunfisch ist das einzige Mitglied seiner Ordnung, das ich bis jetzt in der Gefangenschaft gesehen habe. Es wurde mir erzählt, daß ein Amerikaner so glücklich gewesen sei, eine größere Walart längere Zeit am Leben zu erhalten; doch ist hierüber bis jetzt, soviel mir bekannt, nichts veröffentlicht worden. Im Tiergarten zu London hat man wiederholt Versuche angestellt, Braunfische und andere Delphine zu halten, ein befriedigendes Ergebnis aber noch nicht erlangt. Dasselbe war leider auch bei dem Braunfische der Fall, von dem ich aus eigener Erfahrung reden kann. Das Tier wurde mir im August von einem Fischer überbracht, der es am Abend vorher gefangen und die Nacht hindurch in einer Wanne aufbewahrt hatte. Es war anscheinend gesund und noch sehr munter, und ich hoffte deshalb, es wenigstens einige Tage lang erhalten zu können. Unser Wal wurde zunächst in einem tiefen Wassergraben ausgesetzt und schwamm auch sofort in demselben auf und nieder. Die Oberfläche des gedachten Grabens war jedoch gerade dicht mit Wasserlinsen bedeckt, und diese hinderten ihn beim Atemholen so, daß ich es für nötig fand, ihn in einen größeren Teich zu bringen. Hier hatte er genügenden Spielraum. Er durchkreuzte das Gewässer nach allen Richtungen und schien bereits nach einer Stunde eingewöhnt, wenigstens wohl bekannt zu sein; denn man sah ihn in ziemlich regelmäßigem Wechsel bald hier, bald dort auftauchen, Atem holen und wieder verschwinden. Ob er den in dem Teich befindlichen Fischen nachgestellt hat oder nicht, vermag ich nicht zu sagen; es schien jedoch, als ob er bei seinem Schwimmen irgendwelche Jagd betreibe. Um die Schwimmvögel auf dem Gewässer bekümmerte er sich nicht; sie dagegen betrachteten ihn mit entschiedenem Mißtrauen. Wo auch das schwarze Tier auftauchen mochte, entstand Unruhe. Die Schwäne reckten ihren Hals lang empor und blickten mit größter Verwunderung und Teilnahme nach dem Störenfriede; die Gänse und Enten verließen das Wasser und flüchteten aufs Land, von wo aus sie dann aufmerksam den Bewegungen des Tieres folgten. So trieb es der Braunfisch während des ganzen Tages. Er schwamm ruhelos auf und nieder, mied die flachen Stellen des Teiches sorgfältig und bevorzugte dafür die Mitte, blies seinen Wasserstrahl in regelmäßigen Zeitabschnitten empor und gab uns Gelegenheit, sein Treiben zu beobachten, freilich nur auf Augenblicke; denn das trübe Wasser hinderte zu meinem Bedauern, ihn auch unter der Oberfläche zu verfolgen. Schon am andern Morgen war er verendet. Dieses schnelle Dahinscheiden ist mir rätselhaft geblieben. Es liegt kein Grund vor zu glauben, daß Süßwasser einem luftatmenden Seetier so schnell verderblich werden könne; unsere Erfahrungen widersprechen einer solchen Annahme auch geradezu. Ebensowenig läßt sich denken, daß ein Tier von der Größe des Braunfisches schon innerhalb achtundvierzig Stunden dem Mangel an Nahrung erliege, und gleichwohl ist kaum etwas anderes als Todesursache anzunehmen; denn die Leichenschau ergab, daß der gedachte Gefangene vollkommen unverletzt war Somit scheint es wirklich, als wäre die bekannte Gefräßigkeit der Wale, wie beim Maulwurf, unumgängliches Bedürfnis zum Leben.

Wegen seiner oft höchst lästigen Räubereien wird der Braunfisch allerorten gehaßt und um so eifriger verfolgt, als auch Fleisch und Fett noch einen guten Ertrag liefern, überall, wo die Heringszüge regelmäßig ankommen, senkt man zur Zeit des Zuges starke, weitmaschige Netze in die Tiefe der Flüsse, durch die wohl die Heringe, nicht aber auch die Braunfische schlüpfen können. Auf Island stellen die Fischer ihre Netze bei Beginn der Brunstzeit aus, die den Braunfisch in einen so großen Rausch versetzt, daß er blind wird, wie die Leute sagen. In früheren Zeiten wurde sein Fleisch sehr geschätzt. Schon die alten Römer verstanden die Kunst, wohlschmeckende Würste aus ihm zu bereiten; spätere Köche wußten es so herzurichten, daß es, wie beispielsweise in England, sogar auf die Tafel des Königs und der Vornehmen gebracht werden konnte. Heutzutage bildet es für ärmere Küstenbewohner und für die oft an frischem Fleisch Mangel leidenden Schiffer eine notdürftige Speise, wird jedoch von allen Fischern zurückgewiesen, solange noch ein Ersatz desselben zu beschaffen ist. Das Fleisch alter Tiere sieht schwärzlich aus und ist derb, grobfaserig, zähe und tranig, deshalb auch schwer verdaulich; dasjenige aber, das von jüngeren Tieren stammt, wird als fein und wohlschmeckend gerühmt. Eingesalzen und geräuchert findet es bei den nicht verwöhnten Nordländern günstige Aufnahme. Der Tran ähnelt dem des Walfisches, ist aber feiner und wird deshalb mehr geschätzt. Die Grönländer benutzen ihn zum Schmalzen ihrer Speisen oder schlürfen ihn mit Wohlgefallen. Die Haut endlich wird gegerbt und dann als Leder verwendet. So überwiegt vielleicht der Nutzen den von diesem Delphin verursachten verhältnismäßig geringen Schaden.

*

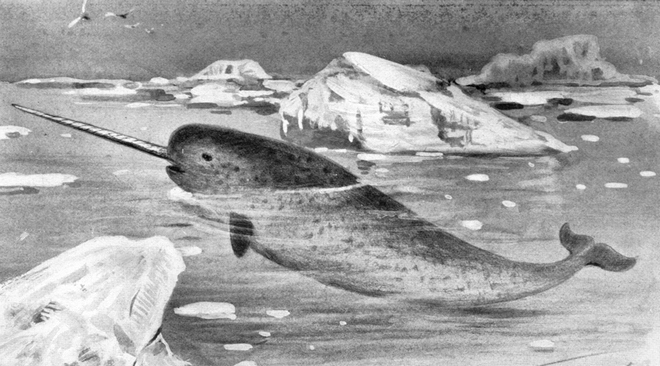

Mertens, der als Schiffsarzt eines Walfischfahrers im Jahre 1671 Spitzbergen, das er für Grönland hielt, besuchte und über nordische Seetiere berichtete, erwähnt zuerst einen der auffallendsten Delphine: den Weißfisch oder die Beluga, die die Sippe der Weißwale ( Beluga) vertritt. Als das wichtigste Merkmal der hierhergehörigen Tiere mag das Fehlen einer Rückenflosse angesehen werden.

Die Beluga, der Weißwal oder Weißfisch ( Delphinapterus leucas) wird 4 bis 6 Meter lang; seine Brustfinne mißt 60 Zentimeter in der Länge und etwa die Hälfte in der Breite, und die starke Schwanzfinne erreicht etwa 1 Meter an Breite. Der länglichrunde Kopf ist verhältnismäßig klein, auf der Stirn stark gewölbt, das kleine Auge in einiger Entfernung hinter der Schnauze, das einfach halbmondförmige Spritzloch auf der Vorderseite der Stirn gelegen, der Leib langgestreckt, die zweilappige Schwanzfinne in der Mitte tief eingeschnitten, die Haut glatt, ihre Färbung bei alten Tieren gelblichweiß, bei jungen bräunlich oder bläulichgrau, später lichter gefleckt, bis nach und nach das Jugendkleid in das der Alten übergeht.

Der Verbreitungskreis der Beluga erstreckt sich über alle Meere rings um den Nordpol, dehnt sich aber nicht weit nach Süden aus. Ihre Heimat sind die Gewässer in der Nähe von Grönland, die Behringsstraße und das Behringsmeer, von wo aus sie alljährlich regelmäßige Reisen antritt. An der Küste von Dänisch-Grönland bemerkt man sie nur in den Wintermonaten; denn spätestens im Juni verläßt sie die Küste südlich des 72. Grades, um sich in die Baffinsbai und die westlichen Küsten der Davisstraße zu begeben; im Oktober begegnet man ihr auf der Wanderung nach Westen, im Winter sieht man sie, meist in Gesellschaft mit dem Narwal, zwischen oder unmittelbar an dem Eise. Erst im Oktober erscheint sie, laut Holböll, oft in Scharen von mehreren tausend Stück in der Nähe von Gotteshafen unter dem 69. Grade, anfangs Dezember beim Kap der Guten Hoffnung unter dem 64. Grade und etwas später zu Fischernes unter dem 63. Grade. Auf dieser Strecke hält sie sich in allen Buchten Südgrönlands während des ganzen Winters auf, begibt sich aber schon zu Ende des April oder mit Beginn des Mai langsam auf die Wanderung. In seltenen Fällen verirrt sie sich auch wohl nach südlichen Meeren, ist jedoch schon einige Male bis an die Küsten des mittleren Europa herabgekommen.

Nach Versicherung der Grönländer entfernt sich die Beluga selten weit vom Lande, gehört vielmehr wie der Braunfisch dem Küstengebiet an. Aus diesem Grunde steigt sie nicht allzuselten viele Meilen weit in den Flüssen auf, ist bei dieser Gelegenheit auch schon wiederholt tief im Lande, nach Dall im Jahre 1863 einmal bei Nulato im Yukonflusse, etwa siebenhundert englische Meilen von der See, gefangen worden. Kleine Fische, Krebse und Kopffüßler bilden ihre Nahrung; außer ihnen findet man auch regelmäßig Sand in ihrem Magen, was die Grönländer zu der scherzhaften Äußerung veranlaßt hat, daß sie ohne Ballast nicht zu schwimmen vermöge.

In ihrem Auftreten und Wesen unterscheidet sich die Beluga in jeder Beziehung von den stürmischen Schwertfischen und ebenso von den Meerschweinen. Fast niemals sieht man sie einzeln, vielmehr regelmäßig in Gesellschaften, die zu ungeheuren Scharen anwachsen können. Der Anblick einer solchen Herde soll, wie Faber sagt, ein wahrhaft prachtvolles Schauspiel gewähren, da die blendenden Tiere beim Atemholen bis zum halben Leibe aus den dunklen Meereswogen sich erheben und die See in unbeschreiblicher Weise schmücken. Nach Scammon halten sich in diesen Trupps, die aus Weibchen und Männchen zu bestehen pflegen, in der Regel ihrer zwei oder drei, also wohl das Paar mit einem Jungen, dicht nebeneinander. Auch die Beluga schwimmt vorzüglich und gefällt sich unter Umständen ebenfalls in Gaukeleien, steht hinsichtlich ihrer Beweglichkeit aber doch weit hinter dem Schwertfisch zurück. Bei ihren Jagden auf Bodenfische, beispielsweise Flunder, geschieht es nicht selten, daß sie in seichtes Wasser gelangt und sich in demselben kaum noch bewegen kann. Unter solchen Umständen benimmt sie sich jedoch sehr ruhig und unterläßt in der Regel jene heftigen Anstrengungen, die bei ähnlichen Gelegenheiten ihre Verwandten in große Gefahr bringen. Beim Auf- und Niedertauchen vernimmt man ein eigentümliches Tönen, das nach Scammon an das schwache Brüllen eines Ochsen erinnert, nach Brown aber auch in ein förmliches Pfeifen übergehen kann, so daß man unwillkürlich an einen Vogel erinnert wird und den Seemann versteht, wenn er die Beluga scherzhafterweise »Seekanarienvogel« nennt.

über die Fortpflanzung gibt der alte Steller eine wenig verbürgte Nachricht. »Das Weibchen«, sagt er, »führt seine Jungen auf dem Rücken mit sich fort und wirft dieselben, wenn es in Gefahr kommt, gefangen zu werden, sofort in die See.«

An den Strand getriebene Grindwale ( Globiocephalus melas)

Alle Walfischfänger begrüßen den Weißfisch mit Freude, weil sie ihn als einen Vorläufer des Walfisches ansehen, segeln deshalb auch oft in seiner Gesellschaft weiter, ohne ihn zu belästigen. Unter solchen Umständen kommt unser Delphin bis dicht an die Schiffe heran und gaukelt nach Behagen in unmittelbarer Nähe derselben auf und nieder, bleibt jedoch immer scheu und entflieht bei dem geringsten Geräusch. Für Grönländer und Eskimos ist die Beluga der wichtigste aller Wale, weil jene nicht allein den von ihr gewonnenen Tran sehr hoch schätzen, sondern auch ihr Fleisch als höchst notwendige Wintervorräte verwerten. Die meisten fängt man mit Hilfe von Netzen, die an den Eingängen der Fjorde und Busen oder in den Straßen zwischen Inseln ausgestellt werden. Genau in derselben Weise verfahren die Nord- und Ostsibirier, die das Erscheinen der Beluga auch aus dem Grunde mit Freuden sehen, weil sie die Ankunft verschiedener, in den seichten Buchten oder in den Flüssen laichenden Seefische, namentlich des Dorsches, Schellfisches, der Schollen und Lachsarten, anzuzeigen pflegt. Die meisten nordischen Völkerschaften stimmen darin überein, daß das Fleisch und der Speck der Beluga ein angenehmes Nahrungsmittel ist, und auch der alte Steller gibt ihnen hierin recht. Brust- und Schwanzfinne gelten, wenn sie gut zubereitet werden, als ganz besondere Leckerbissen. Die Haut wird getrocknet und gegerbt und findet dann vielfache Verwendung. So fertigt man auf Kamtschatka Riemen an, die ihrer Weichheit und Festigkeit wegen sehr geschätzt werden. Speck und Öl sind vorzüglich, leider aber in so geringer Menge vorhanden, daß sich nicht einmal die Kleinfischerei bezahlt macht.

*