|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Schloß Charlottenburg.

Aquarell von I. A. Calau. Kupferstich-Kabinett zu Berlin

Vor Preußens Schicksal – Die Schlacht bei Eylau stimmt Napoleon versöhnlicher – Luise gegen den Frieden – Empfang des Generals Bertrand – Der König lehnt seine Friedensvorschläge ab – Luise und Alexander stimmen für die Fortsetzung des Kriegs – Der Zar kommt nach Memel – Wiedersehen mit Luise – König und Königin begleiten Alexander nach Kydullen – Luise mit Friederike vereint in Königsberg – Übergabe Danzigs und Neißes – Napoleons Sieg bei Friedland vernichtet die letzte Hoffnung.

Langsam erholte sich die kranke Königin. Der Januar 1807 brachte milderes, sonniges Winterwetter. Aber im Herzen Luises wollte kein Sonnenschein einkehren. Sie war traurig und niedergeschlagen, ohne indes allen Mut zu verlieren. Mit banger Sorge verfolgte sie von Memel aus die politischen Auseinandersetzungen, die das Geschick Preußens – ihr Geschick – entscheiden sollten. Ihr Tagebuch wurde der stumme Zeuge tränendurchweinter, peinvoller und sorgenschwerer Nächte. Auf eins dieser Blätter schrieb sie schon in Ortelsburg Anfang Dezember:

»Wer nie sein Brot mit Tränen aß,

wer nie die kummervollen Nächte

auf seinem Bette weinend saß,

der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.«

Nie sind die Goetheschen Verse tiefer und wahrer empfunden worden, als von der unglücklichen Königin in jener maßlos traurigen Zeit, in der alle Hoffnung aus ihrem Herzen geschwunden war. Denn sie traute dem Manne, der sie in seinen Bulletins so tief beleidigt und geschmäht hatte, der in Berlin als Sieger eingezogen war und nun in dem Schloß wohnte, das die Hohenzollern so lange innegehabt hatten, keine Großmut zu. Und doch wäre Napoleon nach der Schlacht bei Eylau zum Frieden geneigt gewesen. Besonders war es Talleyrands Wunsch, eine Verständigung mit Preußen herbeizuführen. Friedrich Wilhelm aber wollte keinen Frieden schließen, dem er das Bündnis mit Alexander hätte opfern müssen. Alle Friedensvorschläge Napoleons, die, den Verhältnissen entsprechend, nicht unvorteilhaft für Preußen waren, schlug er aus. Er hielt treu zum Zaren, der ihn später so schmählich im Stich ließ. Und doch hätte Preußen damals alle seine verlorenen Gebiete wiedererlangen können. Denn Napoleon ließ dem König durch den General Bertrand sagen, er verspreche ihm alle seine Länder, auch die polnischen zurückzugeben, wenn er sich zum sofortigen Frieden mit ihm bereit erkläre. Vergebens. Luise selbst bat den König flehentlich, nur jetzt nicht schwankend zu werden und Frieden zu schließen, sondern seine ganze Zuversicht auf Alexander zu setzen, der ihnen ja Hilfe versprochen hatte und bringen mußte. Mit Widerwillen empfing sie den General Bertrand. Er kam aus dem Hauptquartier Napoleons, aus Finkenstein, und wünschte, auch der Königin vorgestellt zu werden. Der französische Kaiser ließ ihr durch Bertrand sagen, er hoffe, sie werde ihren ganzen Einfluß anwenden, den Friedensabschluß zu beschleunigen, besonders aber hoffe er, daß sie kein ungerechtes Vorurteil mehr gegen ihn nähre. Darauf erwiderte Luise sehr ironisch und fast mit den eigenen Worten Napoleons: »Die Frauen haben nicht über Krieg und Frieden mitzusprechen.« – Die Entscheidung wurde von der Ansicht des Zaren abhängig gemacht. Hardenberg wurde zur Beratung herbeigezogen und stand auf der Seite der Königin. Sie war glücklich, als die Antwort Alexanders auf den Brief ihres Mannes über diese Angelegenheit eintraf. Der russische Kaiser stand ebenfalls den Vorschlägen Napoleons abgeneigt gegenüber. Er meinte, der Krieg könne mit Erfolg weitergeführt werden, besonders da die russische Garde am Niemen die günstigsten Chancen böte. Darauf sandte Friedrich Wilhelm den General von Kleist mit einer Absage zu Napoleon.

Noch glaubte Luise an Alexander. Noch klammerte sich ihr armes Herz an den Mann, den sie für stark, für aufrichtig, für den Inbegriff alles Edlen hielt. Er würde sie, er könnte sie nicht verlassen! Sie sehnte ihn herbei, damit er dem völlig verzweifelten König sein Selbstvertrauen wiedergäbe. Friedrich Wilhelm hatte sich zwar zur Fortsetzung des Krieges entschlossen, aber er war mehr denn je pessimistisch und hoffnungslos. Von Lombard und Lucchesini hatte er sich zwar befreit, und er hatte auch wieder Hardenberg in Gnaden aufgenommen, aber er verstand es nicht, die neuen Männer so zu verwenden, wie es für die Politik Preußens von Vorteil gewesen wäre. Alles Heil erwartete er sowohl als auch Luise von der russischen Allianz.

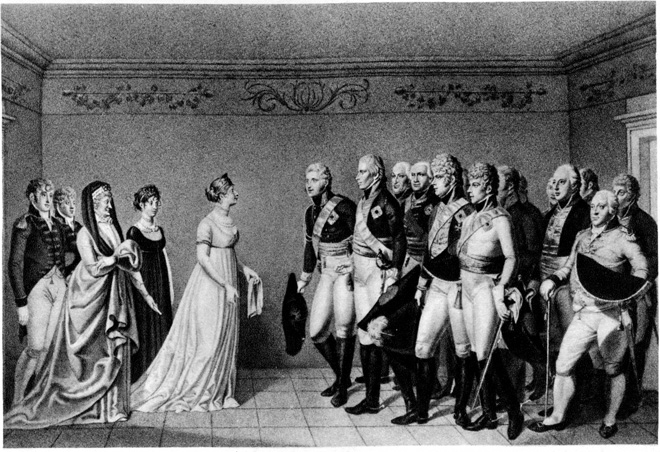

Kaiser Alexander in Memel, am 10. Juni 1802.

Stich von I. F. Bolt nach Dähling

Endlich, an ihrem Geburtstag im März, erhielt die Königin die Gewißheit durch den Fürsten Trubetzkoi, daß der Zar sehr bald kommen werde. Sie war glücklich. Sie sah in ihm »ihren Retter, ihre Stütze, ihre Hoffnung«. Nun konnte ja alles noch gut werden. Und am 2. April war er wirklich in Memel und trank wieder wie einst Tee mit ihr. Aber welches Wiedersehen! Er fand Luise schmerzgebeugt und in Tränen. Sie vermochte kaum zu sprechen. Das häusliche Unglück verfolgte sie neben dem politischen. Der Kronprinz lag am Scharlach krank, und Prinz Wilhelm hatte sich noch nicht von seinem Nervenfieber erholt. Und doch belebte sie der Besuch des Zaren mit neuem Mute. Sie bewunderte sein kriegerisches Auftreten, seine Energie. Er war so liebenswürdig zu ihr und tröstete sie. Aber höchst unzufrieden war er mit der Umgebung des Königs, die ihm zum Frieden mit Napoleon riet. Das lag vorläufig nicht in seiner Absicht und auch nicht in seinem Interesse. Zur Fürstin Radziwill sagte er damals in Memel: »Alle, die den König umgeben, wollen den Frieden mit Napoleon ... Sie sind im Herzen Franzosen – sie möchten den König von mir abwenden ...« – Als er aber später sich selbst von Preußen abwandte, fand er nichts darunter. – Wenige Tage später dankten zwei Minister Friedrich Wilhelms III. ab, Voß und Zastrow. Beide konnte der Zar nicht ausstehen. Es war sein und Luises Werk gewesen, daß sie den Staatsdienst verlassen mußten. Ebenso energisch wie auf die Entlassung dieser Minister hatte aber Alexander auch auf die Ernennung Hardenbergs zum Kabinettsminister gedrungen, und Friedrich Wilhelm betraute Hardenberg schließlich mit den auswärtigen Angelegenheiten. Es war ein bedeutendes Ereignis in Preußens Geschichte, das sich indes erst später zum Vorteil auswirken sollte. Luise selbst betrachtete seine Rückkehr wie »eine neue Epoche für die Monarchie und dankte Gott, ›daß sie die Dinge dahin geführt hatte, wo sie waren‹«. Zastrows Entlassung hatte später noch ein kleines Nachspiel zwischen dem König und der Königin. Sie wollte unbedingt, daß Friedrich Wilhelm den Minister wegen der Unterzeichnung des Charlottenburger Vertrags in die Verbannung – ins Russische – schickte. Aber der König und auch Hardenberg hielten eine solche Strafe für zu hart, obwohl die Königin sehr energisch an ihren Mann am 22. Mai schrieb: »... Ich glaube also, Du schickst ihn zurück, weit von der Armee, ins Russische. Strafst Du ihn nicht, wie er es verdient und wie es Deine Ehre, die Ehre des Dienstes und Deine Autorität verlangt, so hast Du eine nie endende Kabale gegen die gute Sache, gegen Hardenberg ... Ich bitte Dich, sei fest, sei ein Mann ...« In allen diesen Dingen handelte sie nach dem Wunsche des Zaren.

Alexander hielt sich nur zwei Tage in Memel auf. Am 4. April folgten König und Königin dem Zaren nach Kydullen, wo seine Garde stand. Und als dann Friedrich Wilhelm mit seinem Freunde nach Bartenstein zum Heere ging, begab Luise sich wieder nach Königsberg, um dort so lange zu bleiben, bis sie entweder die Reise nach Memel ohne Lebensgefahr machen konnte, denn die Flüsse waren übergetreten und die Wege so schlecht, daß die Wagen und Pferde im Schlamm stecken blieben, oder bis ein Sieg der Preußen und Russen ihre Rückkehr nach Berlin gestatten würde. Denn an einen Sieg glaubte Luise beharrlich. An ihren Vater schrieb sie damals aus Königsberg, und den Brief mußte Blücher dem Herzog bringen, als er sich nach Stralsund einschiffte, um den Krieg in Pommern zu führen.

»Ja, bester Vater, ich bin überzeugt, es wird noch alles gut gehen, und wir werden uns noch einmal wieder glücklich sehen. Die Belagerung von Danzig geht gut, die Einwohner benehmen sich unbegreiflich (sie meint hervorragend), die Soldaten haben unbegreifliche Lasten zu tragen, aber die Einwohner geben ihnen Wein und Fleisch, um sie zu stärken. Sie wollen von keiner Übergabe reden hören, lieber unter Schutt begraben werden, als untreu an ihrem König handeln. Ebenso benimmt sich Graudenz und Kolberg. Gottlob, daß man einmal wieder auf ehrliche, ihrer Pflicht getreue Menschen stößt! Gott, was haben wir für entsetzliche Erfahrungen gemacht, was für Menschen haben wir kennen lernen!« – Und in einem anderen Brief, den sie zwei Tage später an ihn schrieb, heißt es: »Der König ist mit dem Kaiser bei der Armee, er geht in ein paar Tagen auf einige Wochen nach Memel, dann zurück zur Armee, und bleibt bei der Armee so lange mit dem K. Alexander, als dieser bleibt. Diese herrliche Einigkeit, auf unerschütterliche Standhaftigkeit im Unglück gegründet, gibt die schönste Hoffnung zur Ausdauer. Nur durch Beharrlichkeit kann man siegen, davon ist nun alles überzeugt.«

Und aufs neue werden Luises Hoffnungen bitter enttäuscht. Danzig fiel. Feldmarschall Kalckreuth hatte am 24. Mai vor dem Marschall Lefebvre kapituliert. – »Danzig! Danzig ist dahin! Seit gestern in französischen Händen, in diesen verhaßten, über alles gräßlichen Händen!« klagt Luise. Vor allem gibt sie der »Apathie« des russischen Generals Bennigsen die Schuld an dem Fall Danzigs. Sowohl gegen Alexander als auch gegen ihren Bruder Georg macht sie ihren Gefühlen darüber Luft. Alexander schlug ihr sogar vor, daß er sich selbst an die Spitze der Truppen Bennigsens stelle, ja, sie hoffte sogar, daß er Bennigsen werde erschießen lassen. So empört war sie. »Alle meine Hoffnungen auf ein recht glorreiches Ende müssen schwinden,« klagt sie Georg, »wenn hier nicht große Veränderungen vorgenommen werden, oder wenn nicht das Glück unbegreifliche Dinge hervorbringt, Resultate herzaubert, welche stärker, mächtiger wirken, als die Dummen begreifen oder vollbringen können ... Glaube aber deshalb nicht, daß mein Geist auf der Erde liegt, so gebeugt, daß ich den Kopf nicht mehr heben kann. Bewahre Gott, Mut, der Mut verläßt mich nicht!«

Sie war wirklich die einzige von allen, die nicht den Mut verlor, wenigstens raffte sie sich immer wieder zusammen, und wenn sie dennoch manchmal unter der Last der Sorgen zusammenzubrechen drohte, fand sie sich immer wieder zurecht in ihrem festen Vertrauen auf die Vorsehung.

Ein Freudenschimmer in dieser Unglückszeit war für Luise die Wiedervereinigung mit ihrer Schwester Friederike in Königsberg. Sie teilte mit ihr dieselbe Wohnung im Hause des Grafen von Schlieben, schlief mit ihr in einem Zimmer und war keinen Augenblick ohne sie. Sie war so unendlich glücklich und froh darüber, wie es ihr überhaupt in dieser furchtbaren Zeit möglich war zu sein. Besonders beruhigte es sie, daß Hardenberg wieder an der Spitze der Angelegenheiten stand. Sie hoffte, daß Preußen dadurch von neuem das Vertrauen der fremden Kabinette gewönne und ein neuer, großzügigerer Charakter in die preußische Politik käme. In diesem Gedanken konnte sie sich wieder etwas sorgloser dem Leben hingeben. Sie gab mit Friederike zwar keine großen Gesellschaften, sah aber doch bisweilen Gäste bei sich. Es wurden musikalische Abendunterhaltungen, Tees und reizende Wasserpartien veranstaltet. Russen, Engländer, deutsche Fürstlichkeiten und Verwandte bildeten ihre Gesellschaft. Hardenberg und Graf Dohna, der Kriegsrat Scheffner und die Familie des Generals L'Estocq waren viel in dem Kreise der Königin. Und täglich machte sie Spaziergänge mit Friederike. Aber es blieb ihr nichts erspart. Die Unglücksbotschaften waren schon an der Tagesordnung. Nach dem Fall von Danzig folgte Neiße, und schließlich vernichtete Napoleons Sieg bei Friedland, am Jahrestag von Marengo, alle Hoffnungen. Diesmal war es Luise, die einen Frieden ersehnte und von Napoleon annehmbare Bedingungen erwartete. »Vielleicht braucht auch Napoleon den Frieden«, meinte sie, »und macht ihn billig. Das ist jedoch nicht das richtige Wort. Denn dieser Mensch kennt keine Gerechtigkeit. Aber vielleicht tut er aus Laune Dinge, die man von ihm nicht erwartet.«

Von neuem mußte sie Königsberg verlassen und nach Memel zurückkehren. Friedrich Wilhelm besuchte kurz darauf dort seine Familie. Er war über das Schicksal Königsbergs aufs höchste beunruhigt. Sogar Hardenberg war fassungslos und wußte ihm nicht zu raten. Auch er sah wohl, daß Rußland nicht lange mehr gewillt sein würde, seine Zukunft mit dem Unglück Preußens aufs Spiel zu setzen. Als dann noch aus Königsberg immer schlechtere Nachrichten einliefen, war Friedrich Wilhelm völlig gebrochen. In der Verzweiflung weinte er oft bitterlich über seine Lage und das furchtbare Mißgeschick, das ihn verfolgte. Als Luise und seine Umgebung ihn trösten wollten, meinte er niedergeschlagen: »Ein Unstern ist für mich aufgegangen. Es ist alles zu Ende.«

Er hatte recht. Königsberg, die zweite Hauptstadt Preußens, wurde am 16. Juni vom Marschall Soult besetzt. General Rüchel mußte die Stadt räumen. Napoleon aber verlegte sein Hauptquartier nach Tilsit, während Preußen und Russen sich hinter den Niemen zurückziehen mußten. Schon damals knüpfte Rußland mit den vorrückenden Franzosen Friedensverhandlungen an, und die russische Politik neigte sich immer mehr zu Napoleon. Luise war tief gebeugt über diesen neuen Schlag. Aber ihr Vertrauen auf Alexander blieb unerschütterlich. Sie schrieb seinen Abfall nur dem Großfürsten Konstantin, seinem Bruder, zu, der ihrer Meinung nach die Seele der neuen politischen Richtung war. »Meine Seele ist tief betrübt, mein lieber Vetter,« schreibt sie in ihrer Herzensnot an Alexander, »und ich wäre ganz hoffnungslos, wenn Sie nicht die Führung unseres Geschicks übernommen hätten. In einem so furchtbaren Augenblick werden Sie einen Freund und eine Sache nicht im Stich lassen, die Ihrem Herzen stets teuer gewesen sind. Auf dieses Herz, das alle Tugenden besitzt, setze ich meine ganze Hoffnung für die Zukunft! Mein Gott, was wäre sie ohne Sie! Was würde aus dem König, aus meinen Kindern werden! Ich wäre die unglücklichste Gattin und Mutter, denn ich hätte diesen armen Geschöpfen nur das Leben gegeben, damit sie das Unglück kennen lernen. Ach, mein lieber Vetter, verlassen Sie uns nicht! Könnten Sie doch in mein Herz schauen und darin die ganze Dankbarkeit für alle die bereits erwiesenen Wohltaten lesen, Sie würden sicher von der Ergebenheit und dem ungeheueren Vertrauen gerührt sein, das Sie darin für Sie entdeckten.

Meine Gesundheit hat durch die vielen Sorgen ein wenig gelitten. Aber was macht's! Wenn nur der König allem standhält. Ich bin ein so uninteressantes Wesen. Wenn ich erliege, schadet es nichts. Die Hauptsache ist, daß der König davonkommt, daß die Zukunft meiner Kinder gesichert ist, daß der König unabhängig und glücklich lebt. Wie glücklich wäre ich, könnte ich mich für das alles opfern!

Leben Sie wohl. Zweifeln Sie nicht an meiner Dankbarkeit, die nur mit meinem Leben enden wird. Inzwischen bin ich mit Herz und Seele

Ihre Luise.«