|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

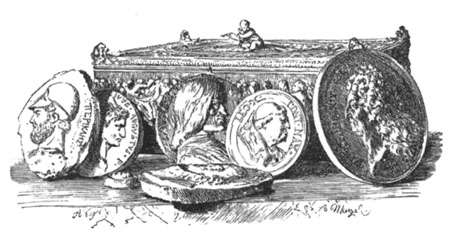

Medaillonbildnisse des Perikles, Kaiser Augustus, Lorenzo de Medici, Papst Leos X. und König Ludwigs XIV., der großen Mäzene von Kunst und Wissenschaft, an eine kostbare Kassette gelehnt, der sie entnommen sind.

Sie wundern sich, mein Herr, daß ich nicht in Ihren Beifall über die Fortschritte einstimme, die nach Ihrer Meinung die deutsche Literatur täglich macht. Ich liebe unser gemeinsames Vaterland ebensosehr wie Sie, und darum hüte ich mich wohl, es zu loben, bevor es Lob verdient. Das hieße ja einen Wettläufer mitten im Laufe als Sieger ausrufen. Ich warte, bis er sein Ziel erreicht hat. Dann wird mein Beifall ebenso aufrichtig wie wahr sein.

Wie Sie wissen, herrscht in der Gelehrtenrepublik Meinungsfreiheit. Sie haben Ihren Standpunkt und ich den meinen. Gestatten Sie also, daß ich Ihnen meine Denkweise und meine Ansichten über die alte und neue Literatur darlege, sowohl in Bezug auf die Sprache wie auf die Kenntnisse und den Geschmack.

Ich beginne mit Griechenland, als der Wiege der schönen Künste. Die Griechen besaßen die wohllautendste Sprache, die es je gegeben hat. Ihre ersten Theologen, ihre ersten Geschichtsschreiber waren Dichter. Sie gaben der Sprache glückliche Wendungen, schufen eine Fülle malerischer Ausdrücke und lehrten ihre Nachfolger, sich mit Grazie, Höflichkeit und Anstand ausdrücken.

Von Athen gehe ich nach Rom. Dort finde ich eine Republik, die lange gegen ihre Nachbarn ringt, die um Ruhm und Herrschaft kämpft. Alles im römischen Staate war Nerv und Kraft. Erst nach der Niederwerfung seiner Nebenbuhlerin Karthago bekam Rom Geschmack für die Wissenschaften. Der große Africanus, der Freund des Laelius und Polybios, war der erste Römer, der die Wissenschaften schirmte. Nach ihm kamen die Gracchen, dann Antonius und Crassus, zwei zu ihrer Zeit berühmte Redner. Kurz, die Sprache, der Stil, die römische Beredsamkeit gelangten zur Vollendung erst in der Zeit des Cicero und Hortensius und durch die Schöngeister, die das augusteische Zeitalter zierten.

Diese kurze Übersicht zeigt mir den Gang der Dinge. Ich bin überzeugt, daß ein Autor nicht gut zu schreiben vermag, wenn die Sprache, die er spricht, nicht geformt und geschliffen ist. Ich sehe, daß man in allen Ländern mit dem Notwendigen beginnt und erst später das Angenehme hinzufügt. Die römische Republik entsteht; sie kämpft um die Eroberung von Ländern und kultiviert sie. Sobald sie nach den Punischen Kriegen feste Gestalt gewonnen hat, stellt sich der Geschmack an den Künsten ein; die lateinische Sprache und Beredsamkeit vervollkommnen sich. Allein ich übersehe nicht, daß zwischen dem ersten Africanus und Ciceros Konsulat eine Zeitspanne von hundertsechzig Jahren liegt.

Daraus schließe ich, daß die Fortschritte in allen Dingen langsam sind, und daß der Kern, den man in die Erde legt, erst Wurzel schlagen, wachsen, seine Zweige ausbreiten und kräftig werden muß, bevor er Blüten und Früchte hervorbringt.

Nach dieser Regel untersuche ich nun Deutschland, um die gegenwärtige Lage richtig zu beurteilen. Ich reinige meinen Geist von allen Vorurteilen: die Wahrheit allein soll mir leuchten. Ich finde eine halbbarbarische Sprache, die in ebenso viele Mundarten zerfällt, als Deutschland Provinzen hat. Jeder Kreis bildet sich ein, seine Redeweise sei die beste. Es gibt noch keine von der Nation anerkannte Sammlung einer Auswahl von Wörtern und Ausdrücken, die die Reinheit der Sprache feststellt. Was man in Schwaben schreibt, wird in Hamburg nicht verstanden, und der österreichische Stil erscheint den Sachsen dunkel. Aus diesem äußeren Grunde ist ein Schriftsteller auch bei der schönsten Begabung außerstande, die rohe Sprache in vorzüglicher Weise zu handhaben. Verlangt man von einem Phidias, er solle eine kindische Venus bilden, so gebe man ihm einen fehlerlosen Marmorblock, feine Meißel und gute Spitzhämmer. Dann kann es ihm gelingen: ohne Werkzeuge keine Künstler.

Vielleicht wird man mir einwenden, daß die griechischen Republiken einst ebenso viele verschiedene Mundarten hatten wie wir. Man wird hinzufügen, daß man selbst in unseren Tagen die engere Heimat der Italiener an Stil und Aussprache erkennt, die von Landschaft zu Landschaft wechseln. Ich zweifle diese Wahrheiten nicht an, aber das darf uns nicht hindern, den Verlauf der Tatsachen im alten Griechenland wie im modernen Italien zu verfolgen. Die berühmten Dichter, Redner und Geschichtsschreiber stellten die Sprache durch ihre Schriften fest. Das Publikum übernahm durch stillschweigende Übereinkunft die Wendungen, Ausdrücke und Bilder, die die großen Künstler in ihren Werten geprägt hatten. Diese Ausdrücke wurden Allgemeingut. Sie verfeinerten, bereicherten und veredelten jene Sprachen. Werfen wir nun einen Blick auf unser Vaterland. Ich höre ein Kauderwelsch reden, dem jede Anmut fehlt, das jeder nach seiner Laune handhabt. Die Ausdrücke werden wahllos angewandt, die treffendsten und bezeichnendsten Wörter vernachlässigt, und der eigentliche Sinn ertrinkt in einem Meere von Beiwerk.

Ich stelle Nachforschungen an, um unseren Homer, unseren Virgil, Anakreon und Horaz, unseren Demosthenes, Cicero, Thukydides und Livius auszugraben. Ich finde nichts, meine Mühe ist umsonst. Seien wir also aufrichtig und gestehen wir uns ehrlich: die schönen Künste sind auf unserem Boden bisher nicht gediehen. Deutschland hat Philosophen hervorgebracht, die den Vergleich mit den alten aushalten, ja, sie in mehr als einer Hinsicht übertroffen haben. Ich behalte mir vor, in der Folge darauf zurückzukommen.

Was die schöne Literatur angeht, so wollen wir unsere Armut nur ruhig zugeben. Alles, was ich Ihnen einräumen kann, ohne mich zum niedrigen Schmeichler meiner Landsleute zu machen, ist dies: Wir haben in der kleinen Gattung der Fabeln einen Gellert gehabt, der sich neben Phädrus und Äsop zu stellen gewußt hat. Die Dichtungen von Canitz sind erträglich, nicht wegen ihrer Diktion, sondern eher als schwache Nachahmung des Horaz. Nicht übergehen will ich die Idyllen von Geßner, die einige Anhänger gefunden haben. Erlauben Sie mir jedoch, den Werken des Catull, Tibull und Properz den Vorzug zu geben.

Gehe ich die Historiker durch, so finde ich nur die deutsche Geschichte von Professor Mascov, die ich als die wenigst unvollständige anführen kann. Soll ich ehrlich vom Verdienst unserer Redner sprechen? Da kann ich nur den berühmten Quandt aus Königsberg anführen, der das seltene und einzige Talent besaß, seiner Sprache Wohllaut zu verleihen. Und ich muß zu unserer Schande hinzufügen, daß sein Verdienst weder anerkannt noch gefeiert wurde. Wie kann man von den Menschen verlangen, daß sie sich Mühe geben, sich in ihrem Fache zu vervollkommnen, wenn der Ruhm nicht ihr Lohn ist?

Ich füge zu den Genannten noch einen anonymen Autor hinzu, dessen ungereimte Verse ich las. Ihr Tonfall und Wohlklang kam von einem Gemisch von Daktylen und Spondeen. Sie hatten Sinn und Verstand, und mein Ohr wurde angenehm berührt von wohlklingenden Lauten, die ich unserer Sprache nicht zugetraut hätte. Ich gestatte mir die Vermutung, daß diese Art des Versbaus für unsere Sprache vielleicht die angemessenste und überdies dem Reim vorzuziehen ist. Wahrscheinlich würde man Fortschritte machen, wenn man sich die Mühe gäbe, sie auszubilden.

Vom deutschen Theater will ich gar nicht reden. Melpomene ist nur von sehr rauhen Liebhabern umworben worden. Die einen liefen auf Stelzen, die anderen krochen im Schlamme, aber alle verstießen gegen ihre Gesetze. Sie wußten weder zu fesseln noch zu rühren und wurden von ihren Altären gestürzt. Thaliens Liebhaber waren glücklicher. Sie haben uns wenigstens ein wirkliches, bodenwüchsiges Lustspiel geliefert: den »Postzug«. Es sind unsere Sitten, unsere Lächerlichkeiten, die der Dichter da auf der Bühne bloßstellt. Das Stück ist gut gearbeitet. Hätte Molière das gleiche Thema bearbeitet, er hätte es nicht besser machen können.

Es tut mir leid, Ihnen kein größeres Verzeichnis unserer guten Erzeugnisse vorlegen zu können. Ich klage die Nation deshalb nicht an: es fehlt ihr weder an Geist noch an Talent, aber äußere Ursachen verhinderten sie daran, sich mit ihren Nachbarn zugleich emporzuschwingen.

Gehen wir, wenn es Ihnen gefällt, bis zur Wiedergeburt der Künste und Wissenschaften zurück, und vergleichen wir die Lage Italiens, Frankreichs und Deutschlands zur Zeit jener Umwälzung des menschlichen Geistes.

Wie Sie wissen, stand ihre Wiege wieder in Italien. Das Haus Este, die Medizäer und Papst Leo X., die sie beschützten, trugen zu ihren Fortschritten bei. Während Italien sich kultivierte, zerfiel Deutschland, durch Theologen verhetzt, in zwei Parteien, die sich durch ihren Haß aufeinander, durch Schwärmerei und Fanatismus hervortaten. Zur selben Zeit versuchte Franz I. von Frankreich, sich mit Italien den Ruhm zu teilen, zur Wiederherstellung der Künste und Wissenschaften beizutragen. Er erschöpfte sich in vergeblichen Anstrengungen, sie in sein Land zu verpflanzen: seine Bemühungen blieben fruchtlos. Die Monarchie war durch das Lösegeld erschöpft, das sie für ihren König an Spanien zahlen mußte und befand sich in einem Zustande der Entkräftung.

Die Kriege der Ligue, die nach dem Tode Franz' I. ausbrachen, hinderten die Bürger, sich den schönen Künsten zu widmen. Erst gegen Ende der Regierungszeit Ludwigs XIII., als die Wunden der Bürgerkriege verheilt waren, unter dem Ministerium des Kardinals Richelieu, in einer Zeit, die dem Unternehmen günstig war, nahm man den Plan Franz' I. wieder auf. Der Hof ermunterte die Gelehrten und Schöngeister. Alles wurde von Wetteifer ergriffen, und bald darauf, unter Ludwig XIV., stand Paris weder Rom noch Florenz nach.

Was geschah damals in Deutschland? Gerade als Richelieu sich durch die Geschmacksbildung seiner Nation mit Ruhm bedeckte, tobte der Dreißigjährige Krieg. Deutschland wurde von zwanzig verschiedenen Heeren verwüstet und geplündert, die bald siegreich, bald unterliegend, Not und Elend verbreiteten. Das Land war verheert, die Felder lagen brach, die Städte waren fast menschenleer. Nach dem Westfälischen Frieden fand Deutschland keine Zeit, sich zu erholen. Bald kämpfte es gegen die Macht des türkischen Reiches, das damals sehr furchtbar war. Bald widerstand es den französischen Heeren, die Germanien überschwemmten und das Reich der Gallier vergrößern wollten. Als die Türken Wien belagerten (1683) oder Mélac die Pfalz verwüstete (1689), als die Flammen Häuser und Städte in Asche legten, als die wilde Zügellosigkeit der Soldateska selbst das Asyl des Todes entweihte und die toten Kaiser aus ihren Gräbern riß, um sie ihrer elenden Hüllen zu berauben, als verzweifelte Mütter sich mit ihren verhungerten Kindern im Arm aus den Trümmern der Heimat retteten – sollte man da zu Wien oder Mannheim Sonette dichten oder Epigramme machen? Die Musen verlangen ruhige Heimstätten. Sie fliehen die Orte, wo Verwirrung herrscht und alles zusammenstürzt. Wir fingen daher erst nach dem Spanischen Erbfolgekrieg an, das wiederherzustellen, was wir durch eine solche Kette von Mißgeschicken verloren hatten. Die geringen Fortschritte, die wir gemacht haben, fallen also weder dem Geist noch den Talenten der Nation zur Last. Wir dürfen sie nur einer Reihe unseliger Umstände zuschreiben, einer Verkettung von Kriegen, die uns zugrunde gerichtet, uns an Menschen und Geld arm gemacht haben.

Verlieren Sie den Faden der Ereignisse nicht. Folgen Sie unseren Vätern auf ihrem Wege, und Sie werden ihrem weisen Benehmen Beifall zollen. Sie haben genau so gehandelt, wie es sich in ihrer Lage gebührte. Sie haben sich zunächst der Landwirtschaft zugewandt, haben die Felder, die aus Mangel an Arbeitskräften unbestellt dalagen, wieder ertragfähig gemacht, die zerstörten Häuser aufgebaut, die Fortpflanzung aufgemuntert. Überall ging man emsig an die Urbarmachung brachliegenden Landes. Die zunehmende Bevölkerung erzeugte den Gewerbfleiß. Selbst der Luxus, der in kleinen Staaten eine Geißel ist, aber den Geldumlauf großer Reiche vermehrt, hat sich eingestellt. Kurz, reisen Sie jetzt in Deutschland, durchziehen Sie es von einem Ende zum anderen, so werden Sie auf Ihrem Weg überall Flecken in blühende Städte verwandelt sehen, hier Münster, weiterhin Kassel, dort Dresden und Gera. In Franken finden Sie Würzburg und Nürnberg. Auf dem Wege nach dem Rhein kommen Sie nach Fulda und Frankfurt, und weiterhin nach Mannheim, Mainz und Bonn. In jeder dieser Städte findet der erstaunte Reisende Bauten, die er im Herznynischen Walde wohl nicht anzutreffen glaubte. Die mannhafte Tatkraft unserer Landsleute hat sich also nicht darauf beschränkt, die durch früheres Unglück erlittenen Verluste zu ersetzen. Sie strebte höher hinaus und verstand das zu vollenden, was unsere Vorfahren begonnen hatten.

Seit diesen vorteilhaften Veränderungen sehen wir den Wohlstand allgemeiner werden. Der dritte Stand schmachtet nicht mehr in schmählicher Erniedrigung. Die Väter können den Unterricht ihrer Kinder bestreiten, ohne sich in Schulden zu stürzen. Das sind die Grundlagen der glücklichen Umwälzung, die wir erwarten. Die Fesseln, die den Geist unserer Vorfahrenketteten, sind zerbrochen. Schon merkt man, daß die Saat edlen Wetteifers in den Geistern aufkeimt. Wir schämen uns, unseren Nachbarn in manchem nicht gleichzustehen. Mit unermüdlicher Arbeit streben wir danach, die Zeit wieder einzuholen, die wir durch unser Mißgeschick verloren haben. Im allgemeinen ist der nationale Geschmack entschieden für alles, was unserem Vaterlande zum Ruhm gereichen kann. Bei solcher Gesinnung liegt es fast auf der Hand, daß die Musen auch uns in den Tempel des Ruhmes einführen werden.

Prüfen wir also, was uns zu tun übrig bleibt, um aus unseren Feldern das letzte Dorngestrüpp der Barbarei auszurotten und die so erwünschten Fortschritte zu beschleunigen, nach denen unsere Landsleute streben.

Wie ich schon sagte: man muß damit anfangen, die Sprache zu vervollkommnen. Sie muß gehobelt und gefeilt, muß von geschickten Händen geformt werden. Klarheit ist die erste Regel für alle, die reden und schreiben wollen, da sie ja ihre Gedanken veranschaulichen, ihre Ideen durch Worte ausdrücken müssen. Was helfen die richtigsten, stärksten, glänzendsten Gedanken, wenn man sich nicht verständlich machen kann? Viele unserer Schriftsteller gefallen sich in weitschweifigem Stil. Sie häufen Einschaltung auf Einschaltung, und oft findet man das Zeitwort, von dem der Sinn des ganzen Satzes abhängt, erst am Ende der Seite. Nichts verdunkelt den Satzbau mehr. Sie sind weitläufig, wo sie reich sein sollten. Das Rätsel der Sphinx läßt sich leichter erraten als ihre Gedanken.

Karl Heinrich Graun, Komponist. Aquarell von Menzel.

Etwas anderes schadet dem Fortschritt der Literatur ebensosehr wie die Mängel, die ich unserer Sprache und dem Stil unserer Schriftsteller vorwerfe, nämlich das Fehlen guter Studien. Unser Volk wurde der Pedanterie beschuldigt, weil wir eine Menge kleinlicher und schwerfälliger Kommentatoren gehabt haben. Um sich von diesem Vorwurf zu reinigen, fängt man an, das Studium der gelehrten Sprachen zu vernachlässigen. Um nicht für pedantisch zu gelten, ist man drauf und dran, oberflächlich zu werden. Wenige von unseren Gelehrten können mühelos die klassischen Autoren, griechische wie lateinische, lesen. Will man aber sein Ohr am Wohllaut Homerischer Verse bilden, so muß man sie fließend lesen können, ohne Beihilfe eines Wörterbuches. Ein gleiches gilt für Demosthenes, Aristoteles, Thukydides und Plato. Auf dieselbe Weise muß man sich mit den lateinischen Autoren vertraut machen. Die heutige Jugend befaßt sich fast gar nicht mehr mit dem Griechischen, und wenige lernen Latein genug, um die Werke der großen Schriftsteller, die Zierden des augusteischen Zeitalters, mittelmäßig übersetzen zu können. Und doch sind das die reichen Quellen, aus denen die Italiener, Franzosen und Engländer, unsere Vorgänger, ihre Kenntnisse geschöpft haben. An diese großen Vorbilder haben sie sich so viel wie möglich gehalten und von ihnen denken gelernt. Aber bei aller Bewunderung der großen Schönheiten, von denen die Werke der Alten wimmeln, sind ihnen deren Mängel nicht entgangen. Bei aller Hochschätzung soll man Kritik üben und niemals in blinde Schmeichelei verfallen.

Die schönen Tage, die Italiener, Franzosen und Engländer vor uns genossen haben, beginnen jetzt merklich abzunehmen. Das Publikum ist gesättigt von den bereits erschienenen Meisterwerken. Die Kenntnisse werden seit ihrer größeren Verbreitung weniger geachtet. Kurz, diese Völker glauben sich im Besitze des Ruhmes, den ihre Schriftsteller ihnen erworben haben, und schlafen auf ihren Lorbeeren ein.

Aber ich weiß nicht, wie mich diese Abschweifung von meinem Gegenstand abgebracht hat. Kehren wir zum heimischen Herde zurück und fahren wir fort in der Prüfung der Mängel, die unseren Studien anhaften.

Ich glaube zu bemerken, daß die kleine Zahl guter und geschickter Lehrer für die Bedürfnisse unserer Schulen nicht ausreicht. Wir haben viele Schulen, und alle wollen versorgt sein. Sind die Lehrer Pedanten, so verweilt ihr kleinlicher Geist bei Nichtigkeiten und vernachlässigt die Hauptsache. Breit, weitschweifig, langweilig, gehaltlos in ihrem Unterricht – so ermüden sie ihre Schüler und flößen ihnen Widerwillen gegen die Studien ein. Andere versehen ihr Amt nur ums Geld. Ob ihre Zöglinge durch ihren Unterricht etwas lernen oder nicht, ist ihnen gleich, wenn sie nur ihr Gehalt pünktlich ausgezahlt bekommen. Noch schlimmer ist es, wenn solche Lehrer selbst mangelhafte Kenntnisse besitzen. Wie sollen sie anderen etwas beibringen, wenn sie selber nichts wissen? Aber Gott verhüte, daß es von dieser Regel keine Ausnahmen gäbe und daß man in Deutschland nicht einige tüchtige Lehrer fände! Ich bestreite das durchaus nicht. Nur wünsche ich innigst, ihre Zahl möchte größer sein.

Was wäre nicht über die fehlerhafte Methode zu sagen, mit der die Lehrer in Grammatik, Logik, Rhetorik und anderen Wissenschaften unterrichten! Wie können sie den Geschmack ihrer Schüler bilden, wenn sie selber das Gute vom Mittelmäßigen und dies vom schlechten nicht zu unterscheiden wissen, wenn sie Weitschweifigkeit mit reichem Stil, den gemeinen und niedrigen mit dem naiven, nachlässige, fehlerhafte Prosa mit schlechtem Stil, Schwulst mit dem Erhabenen verwechseln, wenn sie die Arbeiten ihrer Schüler nicht gewissenhaft verbessern, ihre Fehler nicht rügen, ohne sie zu entmutigen, und ihnen nicht mit Sorgfalt die Regeln einprägen, die sie beim Schreiben stets vor Augen haben sollen? Das gleiche gilt für die Richtigkeit der bildlichen Ausdrücke. Ich erinnere mich aus meiner Jugendzeit, in dem Widmungsbrief eines Professor Heineccius an eine Königin die schönen Worte gelesen zu haben:»Ihro Majestät glänzen wie ein Karfunkel am Finger der jetzigen Zeit.» Kann man ein schieferes Bild gebrauchen? Warum ein Karfunkel? Hat die Zeit einen Finger? Man stellt sie mit Flügeln dar, weil sie unablässig entflieht, mit einem Stundenglase, weil sie die Stunden einteilt. Man gibt ihr eine Sense in die Hand, zum Zeichen, daß sie alles Lebende niedermäht und zerstört. Wenn aber schon Professoren sich in so läppischem und niedrigem Stil ausdrücken, was soll man dann von ihren Schülern erwarten?

Gehen wir nun von den Schulen zu den Universitäten über und untersuchen wir sie ebenso unparteiisch. Der Fehler, der mir am meisten in die Augen springt, ist der Mangel einer allgemeinen Methode für den gelehrten Unterricht. Jeder Professor hat seine eigene. Nach meiner Ansicht gibt es nur eine gute Methode; an die muß man sich halten. Wie geht es aber heute zu? Ein Professor der Jurisprudenz z.B. hat einige Lieblingsjuristen, deren Meinungen er erklärt. Er hält sich an ihre Werke und verschweigt, was andere Autoren über das Recht geschrieben haben. Er streicht die Würde seiner Wissenschaft heraus, um seine eigenen Kenntnisse ins Licht zu setzen. Er glaubt für ein Orakel zu gelten, wenn er in seinen Vorträgen dunkel ist. Er spricht von den Gesetzen von Memphis, wenn es sich um das Osnabrücker Gewohnheitsrecht handelt, oder bläut einem würdigen Zögling des Klosters Sankt Gallen die Gesetze des Minos ein.

Der Philosoph hält sich ungefähr in der gleichen Weise an sein Lieblingssystem. Die Schüler verlassen seine Vorlesungen voller Vorurteile. Sie haben nur einen kleinen Teil der philosophischen Systeme vernommen und kennen weder all ihre Irrtümer noch all ihre Ungereimtheiten. Bei der Medizin schwanke ich noch, ob sie eine Kunst ist oder nicht. Jedenfalls aber bin ich überzeugt, daß kein Mensch die Macht besitzt, einen Magen, Lungen oder Nieren zu erneuern, wenn diese wichtigen Organe des menschlichen Lebens schadhaft sind. Meinen Freunden rate ich ernstlich, im Krankheitsfalle lieber einen Arzt zu rufen, der schon mehrere Kirchhöfe angefüllt hat, als einen Schüler Hoffmanns oder Boerhaves, der noch keinen umgebracht hat. Gegen die Mathematiklehrer habe ich nichts einzuwenden. Die Mathematik ist die einzige Wissenschaft, die keine Sekten erzeugt hat. Sie beruht auf Analysis, Synthesis und Berechnung. Sie beschäftigt sich nur mit greifbaren Wahrheiten, und so hat sie denn in allen Ländern die gleiche Methode. Auch der Theologie gegenüber hülle ich mich in ehrfürchtiges Schweigen. Man sagt, sie sei eine göttliche Wissenschaft, und Ungeweihte dürften das heilige Rauchfaß nicht berühren.

Mit den Herren Geschichtsprofessoren darf ich wohl weniger behutsam verfahren und bei ihrer Prüfung einige leise Zweifel ausdrücken. Ich gestatte mir die Frage an sie: Ist das Studium der Chronologie das Wichtigste in der Geschichte? Ist es eine unverzeihliche Sünde, sich im Todesjahr des Belos zu irren, oder in dem Tage, da Darius durch das Wiehern seines Pferdes auf den persischen Thron erhoben wurde? Zu welcher Stunde die goldene Bulle bekannt gemacht wurde, ob um sechs Uhr morgens oder um vier Uhr nachmittags? Was mich betrifft, so genügt mir der Inhalt der Goldenen Bulle und daß sie im Jahre 1356 erlassen wurde. Ich will damit zwar nicht die Historiker in Schutz nehmen, die Verstöße in der Zeitrechnung begehen. Aber ich würde ihnen solche kleinen Fehler eher nachsehen als bedeutende Mängel, wie z.B. verworrene Darstellung der Begebenheiten, unklare Entwicklung der Ursachen und Wirkungen, Außerachtlassen aller Methode, schwerfälliges Verweilen bei Kleinigkeiten und oberflächliches Berühren der Hauptsachen. Über die Genealogie denke ich fast ebenso. Ich meine, man soll einen Gelehrten nicht steinigen, weil er den Stammbaum der heiligen Helena, Kaiser Konstantins Mutter, oder der Hildegard, der Gattin oder Geliebten Karls des Großen, nicht zu entwirren vermag. Man soll nur das Wissenswerte lehren und den Rest übergehen.

Vielleicht finden Sie mein Urteil zu streng. Da hienieden nichts vollkommen ist – so werden Sie schließen –, haften auch unserer Sprache, unseren Schulen und Universitäten Mängel an. Sie werden hinzufügen, die Kritik sei leicht, aber die Kunst schwer, und wenn man es besser machen wolle, müsse man die Regeln angeben, die zu befolgen sind. Ich bin gern erbötig, mein Herr, Sie zufriedenzustellen. Ich glaube, wenn andere Nationen sich vervollkommnen konnten, so haben wir die gleichen Mittel wie sie, und es kommt nur auf ihre Anwendung an. Schon lange habe ich in meinen Mußestunden darüber nachgedacht. Der Gegenstand ist mir also geläufig genug, um ihn zu Papier zu bringen und ihn Ihrer Einsicht zu unterbreiten, zumal ich nicht den geringsten Anspruch auf Unfehlbarkeit mache.

Beginnen wir mit der deutschen Sprache. Ich werfe ihr vor, daß sie weitschweifig, spröde und unmelodisch ist und daß es ihr an der Fülle bildlicher Ausdrücke gebricht, die so notwendig sind, um gebildeten Sprachen neue Wendungen und Anmut zu geben. Zur Bestimmung des Weges, den wir einschlagen müssen, um dies Ziel zu erreichen, untersuchen wir, welchen Weg unsere Nachbarn gegangen sind.

In Italien sprach man zur Zeit Karls des Großen noch eine barbarische Mundart, ein Gemisch hunnischer und longobardischer Worte, mit lateinischen Wendungen vermengt, die aber dem Ohr eines Cicero oder Virgil unverständlich gewesen wären. Diese Mundart blieb, wie sie war, in den nachfolgenden Jahrhunderten der Barbarei. Lange nachher erschien Dantes. Seine Verse entzückten seine Leser, und die Italiener begannen zu glauben, daß ihre Sprache die der Welteroberer ablösen könnte. Später, kurz vor und während der Wiedergeburt der Künste und Wissenschaften, blühten Petrarca, Ariost, Sannazaro und Kardinal Bembo. Der Genius dieser berühmten Männer legte die italienische Sprache im wesentlichen fest. Zugleich bildete sich die Akademie della crusca, die über die Erhaltung und Reinheit des Stils wacht.

Ich gehe nun zu Frankreich über. Ich finde die Art, wie man am Hofe Franz I. sprach, mindestens ebenso mißtönig wie unser heutiges Deutsch. Mögen die Bewunderer von Marot, Rabelais und Montaigne mir vergeben: ihre rohen, anmutlosen Schriften haben mir nichts als Langeweile und Ekel verursacht. Nach ihnen, gegen Ende der Regierung Heinrichs IV., erschien Malherbe, der erste Dichter, den Frankreich gehabt hat. Oder besser gesagt, als Versmacher ist er weniger fehlerhaft wie seine Vorgänger. Zum Beweis dafür, daß er es in seiner Kunst noch nicht zur Vollendung gebracht hat, brauche ich Sie nur an die Verse erinnern, die Sie aus einer seiner Oden kennen:

Nimm, Ludwig, Deinen Blitz, und wie ein Leu

Schlag mit dem letzten Schlag das letzte Haupt

Der Rebellion entzwei!

Sah man je einen Löwen mit einem Blitzstrahl bewaffnet? Die Fabel legt den Blitz in die Hand des Göttervaters oder leiht ihn dem Adler, der ihn begleitet, aber nie hat der Löwe dies Attribut gehabt. Doch verlassen wir Malherbe mit seinen schiefen Bildern und kommen wir zu Corneille, Racine, Boileau, Bossuet, Fléchier, Pascal, Fénelon, Boursault und Vaugelas, den wahren Vätern der französischen Sprache. Sie haben den Stil gebildet, den Wortgebrauch festgelegt, den Tonfall der Sätze harmonisch gemacht und der alten mißtönigen, barbarischen Mundart ihrer Voreltern Kraft und Energie verliehen. Die Werke dieser Schöngeister wurden verschlungen. Was gefällt, bleibt im Gedächtnis. Wer literarisches Talent besaß, ahmte sie nach. Stil und Geschmack dieser großen Männer teilte sich seitdem der ganzen Nation mit.

Gestatten Sie mir jedoch, einen Augenblick stehen zu bleiben. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, daß in Griechenland, in Italien und Frankreich die Dichter die ersten waren, die ihre Sprache biegsam und wohlklingend machten. Dadurch war sie schon geschmeidiger und bildsamer, als die nachfolgenden Prosaschriftsteller sie übernahmen.

Gehe ich nun zu England über, so finde ich ein ähnliches Bild, wie ich es von Italien und Frankreich entworfen. England wurde von den Römern, den Sachsen, den Dänen und endlich von Wilhelm dem Eroberer, Herzog der Normandie, unterjocht (1066). Aus dem Sprachwirrwarr seiner Besieger entstand unter Beimischung der Mundart, die noch jetzt in Wales gesprochen wird, die englische Sprache. Ich brauche Ihnen nicht erst zu sagen, daß sie in jenen barbarischen Zeiten mindestens ebenso roh war wie die Sprachen, von denen vorhin die Rede war. Doch die Wiedergeburt der Künste und Wissenschaften hatte bei allen Völkern die gleiche Wirkung. Europa war der krassen Unwissenheit müde, in der es so viele Jahrhunderte geschmachtet hatte: es wollte sich aufklären. England, stets eifersüchtig auf Frankreich, strebte nach Hervorbringung eigener Schriftsteller, und da man zum Schreiben eine Sprache haben muß, fing es an, die seine zu vervollkommnen. Um schneller vorwärts zu kommen, eignete es sich aus dem Lateinischen, Französischen und Italienischen alle Ausdrücke an, die ihm notwendig erschienen. Es brachte berühmte Schriftsteller hervor, aber sie konnten die scharfen Laute ihrer Sprache, die jedes fremde Ohr verletzen, nicht mildern. Andere Sprachen verlieren in der Übersetzung; das Englische allein gewinnt. Bei dieser Gelegenheit fällt mir ein: als ich einmal mit Gelehrten zusammen war, fragte jemand, welche Sprache wohl die Schlange gesprochen hätte, die unsere Urmutter verführte. »Sie sprach Englisch«, antwortete ein Gelehrter, »denn die Schlange zischt.« Nehmen Sie den schlechten Scherz für das, was er wert ist.

Nachdem ich Ihnen dargelegt habe, auf welche Weise bei anderen Völkern die Sprache ausgebildet und vervollkommnet wurde, werden Sie gewiß meinen, wir könnten mit den gleichen Mitteln dasselbe erreichen. Wir müssen also große Dichter und Redner haben, die uns diesen Dienst leisten. Von den Philosophen dürfen wir ihn nicht erwarten; ihnen kommt es zu, die Irrtümer auszurotten und neue Wahrheiten zu entdecken. Die Dichter und Redner aber sollen uns durch ihren Wohllaut entzücken, uns überzeugen und rühren.

Da sich indes kein Genie nach Belieben erzeugen läßt, wollen wir zusehen, ob wir nicht auch so einige Fortschritte machen können, indem wir uns an provisorische Hilfsmittel halten. Um unseren Stil gedrungener zu machen, ist jede unnütze Einschaltung fortzulassen. Um Energie zu erlangen, laßt uns die alten Autoren übersetzen, die den kraftvollsten Ausdruck hatten. Nehmen wir von den Griechen Thukydides und Xenophon. Vergessen wir die Poetik des Aristoteles nicht. Bemühen wir uns vor allem, die Kraft des Demosthenes wiederzugeben. Von den Lateinern nehmen wir Epiktets Handbuch, die Selbstbetrachtungen des Kaisers Mark Aurel, Cäsars Kommentarien, Sallust, Tacitus und die »ars poetica« des Horaz. Die Franzosen können uns die »Gedanken« von Larochefoucauld, die »Persischen Briefe« und den »Geist der Gesetze« von Montesquieu liefern. Alle diese vorgeschlagenen Bücher, meist in Spruchform geschrieben, werden die Übersetzer zur Vermeidung aller unnützen und überflüssigen Worte zwingen. Unsere Schriftsteller werden ihren ganzen Scharfsinn aufbieten, um ihre Gedanken zusammenzudrängen und ihrer Übersetzung die gleiche Kraft zu geben, die man an den Originalen bewundert. Indes werden sie bei allem Streben nach Energie darauf zu achten haben, daß sie nicht dunkel werden. Um die Klarheit des Stils, die oberste Pflicht jedes Schriftstellers, zu bewahren, werden sie nie von den Regeln der Grammatik abweichen und die Zeitwörter, die die Sätze regieren sollen, so stellen, daß kein Doppelsinn möglich ist. Derartige Übersetzungen werden dann als Muster dienen, nach denen unsere Schriftsteller sich bilden können. Dann werden wir uns schmeicheln dürfen, die Vorschrift befolgt zu haben, die Horaz in seiner Poetik den Schriftstellern erteilt: tot verba, tot pondera.

Es wird schwer sein, die harten Laute zu mildern, an denen unsere meisten Worte reich sind. Die Vokale schmeicheln dem Ohr. Zu viele Konsonanten hintereinander verletzen es, da sie schwer auszusprechen sind und keinen Wohllaut haben. Auch haben wir viele Tätigkeits- und Hilfszeitwörter, deren letzte Silbe stumm und unschön ist, wie sagen, geben, nehmen. Man füge diesen Endungen ein a hinzu und bilde daraus sagena, gebena, nehmena: diese Laute tun dem Ohre wohl. Allein ich weiß auch: selbst wenn der Kaiser mit seinen acht Kurfürsten auf feierlichem Reichstage das Gesetz erließe, daß die Worte so ausgesprochen werden sollen, die eifrigen Deutschtümler würden sich doch darüber lustig machen und auf gut Lateinisch schreien: Caesar non est super grammaticos! Und das Volk, das in jedem Land über die Sprache entscheidet, würde nach wie vor sagen und geben wie gewöhnlich aussprechen. Die Franzosen haben durch die Aussprache viele Worte gemildert, die das Ohr verletzten. Kaiser Julian sagte einst, die Gallier krächzten wie die Raben. Solche Worte sind nach der alten Aussprache cro-jo-gent, voi-yai-gent. Heute spricht man croient und voient aus. Wenn das auch nicht schön klingt, so doch weniger unangenehm. Ich glaube, wir könnten es mit manchen Worten ebenso machen.

Es gibt noch einen Fehler, den ich nicht übergehen darf, nämlich die niedrigen und trivialen Vergleiche, die der Sprache des gemeinen Volkes entnommen sind. So z.B. drückte sich ein Dichter aus, der seine Werke ich weiß nicht welchem Gönner widmete: »Schieß, großer Gönner, schieß deine Strahlen armdick auf deinen Knecht hernieder.« Was sagen Sie zu diesen armdicken Strahlen? Hätte man zu jenem Dichter nicht sagen sollen: »Mein Freund, lerne erst denken, ehe du zur Feder greifst«? Ahmen wir also nicht die Armen nach, die reich werden wollen. Gestehen wir ehrlich unsere Dürftigkeit ein und lassen wir uns durch dies Geständnis lieber ermuntern, uns durch Fleiß die Schätze der Literatur anzueignen, deren Besitz unseren nationalen Ruhm krönen wird.

Nachdem ich Ihnen dargelegt habe, wie man unsere Sprache veredeln könnte, bitte ich Sie, mir die gleiche Aufmerksamkeit bei der Wahl der Mittel zu leihen, durch die man den Kreis unserer Kenntnisse erweitern, die Studien leichter und nützlicher machen und zugleich den Geschmack der Jugend bilden könnte.

Ich schlage erstens vor, eine überlegtere Wahl der Schullehrer zu treffen und ihnen eine verständige, sinnreiche Lehrmethode der Grammatik und Logik vorzuschreiben. Die fleißigen Kinder sollen kleine Auszeichnungen erhalten und die nachlässigen leichte Rügen. Ich glaube, das beste und klarste Handbuch der Logik ist das von Wolff. Man müßte also alle Schullehrer nötigen, danach zu lehren, zumal das Handbuch von Batteux nicht übersetzt und auch nicht besser ist. Für die Rhetorik halte man sich an Quintilian. Wer bei seinem Studium keine Beredsamkeit lernt, wird sie nie erlangen. Der Stil seines Werkes ist klar; es enthält alle Regeln und Vorschriften der Redekunst. Daneben aber müssen die Lehrer auch die Aufsätze ihrer Schüler sorgfältig durchsehen, ihnen die Gründe für die gemachten Verbesserungen angeben und die gelungenen Stellen loben.

Bei Befolgung der vorgeschlagenen Methode werden die Lehrer die Keime der natürlichen Anlagen entwickeln, das Urteil ihrer Schüler bilden, sie daran gewöhnen, nicht ohne Kenntnis des Grundes zu entscheiden und richtige Schlüsse aus ihren Regeln zu ziehen. Die Rhetorik wird ihren Geist methodisch machen. Sie werden die Kunst lernen, ihre Ideen zu ordnen, in Zusammenhang zu bringen und sie durch natürliche, unmerkliche und geschickte Übergänge zu verknüpfen. Sie werden den Stil dem Gegenstand anpassen lernen, richtige Bilder wählen, sowohl um Abwechslung hineinzubringen, wie um Blumen auf die geeigneten Stellen zu streuen. Sie werden es vermeiden, zwei bildliche Ausdrücke miteinander zu verquicken, was so leicht einen schiefen Sinn gibt. Durch die Rhetorik werden sie weiterhin lernen, die vorzubringenden Beweise dem Verständnis ihrer Zuhörer anzupassen, sich in die Geister einzuschmeicheln, zu gefallen und zu rühren, Abscheu und Mitleid zu erregen, zu überzeugen und den Beifall aller zu gewinnen. Welch göttliche Kunst ist es, durch das bloße Wort, ohne äußere Macht und Gewalt, die Geister zu unterjochen, die Herzen zu beherrschen und in einer zahlreichen Gesellschaft die Leidenschaft zu erregen, die man ihr einflößen will!

Wären die guten Autoren ins Deutsche übersetzt, so würde ich ihre Lektüre als etwas Wichtiges und Notwendiges empfehlen. So gibt es zur Ausbildung der Logik nichts Besseres als Bayles Abhandlungen über die Kometen und über das »Nötige sie hereinzukommen!« Nach meiner schwachen Einsicht ist Bayle der erste Logiker Europas. Seine Schlüsse besitzen nicht nur Kraft und Schärfe, sondern er zeichnet sich vor allem auch dadurch aus, daß er eine Behauptung mit einem Blick übersieht, ihre starke und schwache Seite erkennt, wie man sie stützen und wie man die Gegner widerlegen kann. In seinem großen »Dictionnaire« greift er Ovid wegen der Entstehung der Welt aus dem Chaos an. Da findet man vorzügliche Artikel über die Manichäer, über Epikur, Zoroaster usw. Alle verdienen gelesen und studiert zu werden. Das wird ein unschätzbarer Gewinn für die Jugend sein, die sich die Urteilskraft und den durchdringenden Verstand dieses großen Mannes zu eigen machen kann.

Sie erraten schon im voraus, welche Autoren ich den Schülern der Beredsamkeit empfehle. Damit sie den Grazien opfern lernen, wünschte ich, sie läsen die großen Dichter, Homer, Virgil, ein paar ausgewählte Oden des Horaz, einige Verse des Anakreon. Damit sie Geschmack an der hohen Redekunst gewinnen, würde ich ihnen Demosthenes und Cicero in die Hand geben. Man müßte ihnen klar machen, worin der Unterschied zwischen diesen beiden Redekünstlern besteht. Dem einen ließe sich nichts hinzufügen, dem anderen nichts fortnehmen. Auf diese Lektüre könnten die schönen Grabreden Bossuets und Flechiers, des französischen Demosthenes und Cicero, und die kleinen Fastenpredigten von Massillon folgen, die voller Züge erhabenster Beredsamkeit sind.

Damit die Schüler lernen, wie man Geschichte schreiben soll, möchte ich, daß sie Livius, Sallust und Tacitus läsen. Man müßte sie auf den Adel des Stils, die Schönheit der Darstellung aufmerksam machen, aber zugleich die Leichtgläubigkeit rügen, mit der Livius am Ende jedes Jahres eine Aufstellung von Wundern gibt, deren eins immer lächerlicher ist als das andere. Danach könnten die jungen Leute die Weltgeschichte von Bossuet und die »Römischen Staatsumwälzungen« vom Abbé Vertot lesen. Auch könnte man die Einleitung zur »Geschichte Karls V.« von Robertson hinzufügen. Auf diese Weise würde man ihren Geschmack bilden und sie lehren, wie man schreiben muß. Besitzt aber der Lehrer selbst solche Kenntnisse nicht, so wird er sich mit dem Hinweis begnügen: »Hier wendet Demosthenes das große oratorische Argument an. Hier und im größten Teil seiner Rede bedient er sich des Enthymema. Hier ist eine Apostrophe, dort eine Prosopopöe, hier eine Metapher, eine Hyperbel.« Das ist ja gut; wenn aber der Lehrer die Schönheiten des Autors nicht besser hervorhebt und nicht auf die Fehler aufmerksam macht, die auch dem größten Redner unterlaufen, so hat er seine Aufgabe nur halb erfüllt. Ich dringe so sehr auf alle diese Dinge, weil ich möchte, daß die Jugend mit klaren Begriffen die Schule verläßt, daß man nicht nur ihr Gedächtnis anfüllt, sondern vor allem auch ihr Urteil zu bilden sucht, damit sie das Gute vom Schlechten unterscheiden lerne und nicht bloß sage: »Das gefällt mir«, sondern künftig auch stichhaltige Gründe angeben könne, warum sie etwas billigt oder verwirft.

Um sich von dem Mangel an Geschmack zu überzeugen, der bis auf diesen Tag in Deutschland herrscht, brauchen Sie nur ins Schauspiel zu gehen. Da sehen Sie die abscheulichen Stücke von Shakespeare in deutscher Sprache aufführen, sehen alle Zuhörer vor Wonne hinschmelzen beim Anhören dieser lächerlichen Farcen, die eines kanadischen Wilden würdig sind. Ich nenne sie so, weil sie gegen alle Regeln des Theaters verstoßen. Diese Regeln sind nicht willkürlich. Sie finden sie in der Poetik des Aristoteles. Dort sind Einheit der Zeit, des Ortes und der Handlung als die einzigen Mittel vorgeschrieben, ein Trauerspiel packend zu machen. In den englischen Stücken dagegen umspannt die Handlung den Zeitraum von Jahren. Wo bleibt da die Wahrscheinlichkeit? Da treten Lastträger und Totengräber auf und halten Reden, die ihrer würdig sind; dann kommen Fürsten und Königinnen. Wie kann dies wunderliche Gemisch von Hohem und Niedrigem, von Hanswurstereien und Tragik gefallen und rühren? Man mag Shakespeare solche wunderlichen Verirrungen verzeihen; denn die Geburt der Künste ist niemals die Zeit ihrer Reife. Aber nun erscheint noch ein »Götz von Berlichingen« auf der Bühne, eine scheußliche Nachahmung der schlechten englischen Stücke, und das Publikum klatscht Beifall und verlangt mit Begeisterung die Wiederholung dieser abgeschmackten Plattheiten. Ich weiß, über Geschmack läßt sich nicht streiten. Gleichwohl erlauben Sie mir, Ihnen eins zu sagen: wer an Seiltänzern und Marionetten ebensoviel Vergnügen findet wie an den Tragödien von Racine, der will nur die Zeit totschlagen. Der zieht das, was zu seinen Augen spricht, dem vor, was zum Geiste spricht, die bloße Schaustellung dem, was zu Herzen geht. Doch kehren wir zu unserem Thema zurück.

Nachdem ich von den Schulen gesprochen habe, muß ich den Universitäten gegenüber mit dem gleichen Freimut auftreten und Ihnen die Verbesserungen vorschlagen, die allen denen als die vorteilhaftesten und nützlichsten erscheinen werden, die sich die Mühe reiflichen Nachdenkens geben. Man glaube nur ja nicht, die Lehrmethode der Wissenschaften sei gleichgültig. Wenn es den Professoren an Klarheit und Deutlichkeit gebricht, ist ihre Mühe umsonst. Sie haben ihre Vorträge schon im voraus fertig und halten sich daran. Ob nun dieser Lehrgang gut oder schlecht ausgearbeitet sei, danach fragt niemand. Man sieht denn auch, wie wenig Nutzen die Studenten von ihrem Studium haben. Sehr wenige verlassen die Universität mit den Kenntnissen, die sie von dort mitbringen sollten. Meine Idee wäre also die, jedem Professor die Regel vorzuschreiben, nach der er sich bei seinen Vorlesungen zu richten hätte. Hier ein Entwurf dazu.

Bildnisse der englischen Denker Locke und Newton, der deutschen Astronomen Kopernikus und Kepler.

Lassen wir den Mathematiker und Theologen beiseite, da sich der Gewißheit des einen nichts hinzufügen läßt und man die allgemeinen Anschauungen in Bezug auf den anderen nicht antasten soll.

Ich nehme mir zuerst den Philosophen vor. Ich würde verlangen, daß er seinen Kursus mit einer genauen Definition des Begriffes Philosophie beginnt. Dann soll er bis auf die fernsten Zeiten zurückgehen und all die verschiedenen philosophischen Systeme in der Reihenfolge, in der sie gelehrt worden sind, nacheinander durchgehen. So würde es z.B. nicht genügen, wenn er seinen Schülern von den Stoikern sagt, sie nähmen in ihrem System an, daß die menschlichen Seelen Teile der Gottheit seien. So schön und erhaben dieser Gedanke auch ist, so muß der Professor doch auf den in ihm liegenden Widerspruch hinweisen. Denn wäre der Mensch ein Teil der Gottheit, so besäße er unbegrenztes Wissen; das aber hat er nicht. Wäre Gott in den Menschen, so könnte es jetzt geschehen, daß der englische Gott sich mit dem französischen und spanischen bekriegte, daß diese verschiedenen Teile der Gottheit sich gegenseitig zu vernichten suchten und daß endlich alle von den Menschen begangenen Missetaten und Verbrechen göttliche Werke wären. Was für Aberwitz, solche Abscheulichkeiten anzunehmen! Sie sind also nicht wahr.

Kommt er zum System Epikurs, so wird er vor allem auf die Gleichgültigkeit verweisen, die der Philosoph seinen Göttern beilegt, die aber der göttlichen Natur widerspricht. Er wird nicht vergessen, auf die Ungereimtheit der Lehre von der Abweichung der Atome sowie auf alles aufmerksam zu machen, was der Exaktheit und Folgerichtigkeit des logischen Denkens widerstrebt. Er wird ohne Zweifel auch die Sekte der Skeptiker erwähnen und darauf hindeuten, wie notwendig es oft ist, sein Urteil in metaphysischen Fragen zurückzuhalten, da weder Analogie noch Erfahrung uns einen Faden reichen, der uns durch dies Labyrinth führt.

Dann wird er auf Galilei kommen, wird dessen System klarlegen und dabei die Torheit des damaligen römischen Klerus ins rechte Licht setzen, der nicht dulden wollte, daß die Erde sich dreht, und der sich gegen die Antipoden auflehnte, aber trotz seiner Unfehlbarkeit seinen Prozeß wenigstens dreimal vor dem Richterstuhl der Vernunft verlor. Dann kommt Kopernikus, Tycho de Brahe, das System der Wirbel. Der Professor wird seinen Hörern die Unmöglichkeit des vollen Raumes klarmachen, der jede Bewegung ausschlösse. Er wird trotz Descartes klar beweisen, daß die Tiere keine Maschinen sind. Daran wird sich ein Abriß des Newtonschen Systems vom leeren Raume schließen, den man annehmen muß, ohne sagen zu können, ob das eine Negation des Daseins oder ob die Leere ein Wesen sei, von dessen Natur wir uns keinen bestimmten Begriff machen können. Das hindert jedoch nicht, daß der Professor seine Hörer von der völligen Übereinstimmung des von Newton berechneten Systems mit den Naturerscheinungen unterrichtet, die die Neueren zur Annahme der Schwere, der Gravitation, der Zentripetal- und Zentrifugalkraft nötigt, verborgenen Eigenschaften der Natur, die bis auf diesen Tag unerforscht geblieben sind.

Nun wird die Reihe an Leibniz kommen, an das Monadensystem und die prästabilierte Harmonie. Der Professor wird zweifellos darauf hinweisen, daß es ohne Einheit keine Zahl gibt. Es müssen also unteilbare Körper angenommen werden, aus denen die Materie besteht. Er wird seinen Zuhörern klarmachen, daß die Materie theoretisch unendlich teilbar ist, daß aber in der Wirklichkeit die Urkörper sich wegen ihrer zu großen Kleinheit der Wahrnehmung entziehen und daß man notwendig unzerstörbare Atome annehmen muß, die die Grundlage der Elemente bilden; denn aus nichts entsteht nichts, und nichts geht zugrunde. Der Professor wird das System der prästabilierten Harmonie als den Roman eines genialen Mannes darstellen und gewiß hinzufügen, daß die Natur den kürzesten Weg nimmt, um zu ihren Zielen zu gelangen. Er wird bemerken, daß man die Dinge nicht ohne Notwendigkeit vervielfältigen darf.

Dann wird Spinoza an die Reihe kommen. Er wird ihn ohne Mühe mit den gleichen Argumenten widerlegen, die er gegen die Stoiker angewandt hat. Wenn er Spinozas System da angreift, wo es die Existenz des höchsten Wesens zu leugnen scheint, so wird es ihm leicht fallen, es zu Staub zu zermalmen, zumal wenn er die Bestimmung jedes Dinges, den Zweck aufzeigt, wozu es geschaffen ist. Alles, selbst das Wachstum eines Grashalmes, beweist das Dasein Gottes. Wenn der Mensch auch nur einen Funken von Verstand besitzt, den er sich nicht selbst gegeben hat, mit wieviel mehr Grund muß dann das Wesen, von dem er alles hat, einen unendlich tieferen und unermeßlichen Verstand besitzen!

Unser Professor wird Malebranche nicht ganz übergehen. Er wird die Grundlehren dieses gelehrten Paters aus dem Orden des Oratoriums entwickeln und dabei zeigen, daß die daraus von selbst entfließenden Folgerungen zur Lehre der Stoiker zurückführen, zur Annahme einer Weltseele, von der alle lebenden Wesen Teile sind. Wenn wir aber in Gott alles sehen, wenn unsere Gefühle, Gedanken und Wünsche und unser Wille unmittelbar aus seiner geistigen Einwirkung auf unsere Organe entstehen, so werden wir zu Maschinen, die Gottes Hand bewegt. Gott allein bleibt, und der Mensch verschwindet.

Ich gebe mich der Hoffnung hin, daß der Professor, wenn er Verstand hat, nicht den weisen Locke vergißt, den einzigen Metaphysiker, der die Phantasie dem gesunden Menschenverstand geopfert hat, sich an die Erfahrung hält, soweit sie ihn führen kann, und klüglich halt macht, wenn dieser Führer versagt.

In der Sittenlehre wird der Professor einiges über Sokrates sagen, Mark Aurel gerecht werden und ausführlicher auf Ciceros Buch »Von den Pflichten« eingehen, das beste Moralbuch, das man je geschrieben hat und schreiben wird.

Den Ärzten will ich nur zwei Worte sagen. Sie müssen ihre Schüler vor allem zu genauer Beobachtung der Symptome der Krankheiten anhalten, damit sie gut erkennen, um welche es sich handelt. Diese Symptome sind ein rascher und schwacher Puls, ein starker und heftiger Puls, ein aussetzender Puls, trockene Zunge, die Augen, die Art der Transpiration, der Ausscheidungen. Aus alledem können sie Schlüsse ziehen und die Art des Übels, das die Krankheit verursacht, mit größerer Bestimmtheit erkennen. Nach dieser Diagnose müssen sie die richtigen Heilmittel wählen. Auch wird der Professor seine Schüler sorgfältig auf die eigenartige Verschiedenheit der Temperamente hinweisen und auf die Berücksichtigung, die sie erfordern. Er wird die gleiche Krankheit bei den verschiedenen Temperamenten verfolgen und vor allem darauf dringen, daß bei ein und derselben Krankheit die Arznei stets der Konstitution des Kranken angepaßt werde. Trotz aller dieser Belehrungen wage ich nicht zu behaupten, daß die jungen Äskulape Wunder verrichten werden. Das Publikum wird nur den Gewinn haben, daß weniger Menschen durch die Unwissenheit und Trägheit der Ärzte ums Leben kommen.

Der Kürze halber übergehe ich die Botanik, die Chemie und die physikalischen Experimente, um mich mit dem Herrn Professor der Rechtsgelehrsamkeit zu befassen, der mir eine recht mürrische Miene zeigt. Zu ihm werde ich sagen: »Herr Professor, wir leben nicht mehr im Jahrhundert der Worte, sondern der Tatsachen. Haben Sie zu Nutz und Frommen der Menschheit die Gewogenheit, etwas weniger Pedanterie und etwas mehr gesunden Menschenverstand in Ihre vermeintlich so tiefen Vorlesungen zu bringen. Sie verlieren Ihre Zeit mit dem Vortrag eines Völkerrechts, das nicht einmal Privatpersonen, geschweige denn die Mächtigen achten und das die Schwachen nicht schützt. Sie unterweisen Ihre Schüler in den Gesetzen des Minos, Solon, Lykurg, der zwölf Tafeln Roms, des Codex Justinianus. Aber kein Wort oder nur wenig von den Gesetzen und Bräuchen in unseren Provinzen! Gestatten Sie daher, Herr Professor, so gelehrt Sie auch sind, daß ein Unwissender meines Schlages Ihnen eine Art von Kursus der Rechtslehre vorschlägt, den Sie abhalten könnten. Sie würden damit beginnen, die Notwendigkeit der Gesetze zu beweisen, weil keine Gesellschaft ohne sie bestehen kann. Sie würden zeigen, daß es bürgerliche Gesetze, Strafgesetze und andere, die auf Übereinkunft beruhen, gibt. Die ersten sollen das Eigentum schützen, sowohl Erbschaften, Mitgiften, das Erbteil der Witwen, wie das Handels- und Verkehrsrecht. Sie geben an, nach welchen Grundsätzen bei Grenzstreitigkeiten zu verfahren und überhaupt strittige Rechte zu entscheiden sind. Die Strafgesetze hingegen sollen das Verbrechen mehr zu Boden schlagen als bestrafen. Die Strafen müssen dem Vergehen angemessen sein, und die milderen sind den strengeren allemal vorzuziehen. Die Übereinkunftsgesetze endlich werden von den Regierungen geschaffen, um Handel und Industrie zu begünstigen. Die beiden ersten Gesetzesarten sind stetiger Natur, die letzteren hingegen dem Wechsel unterworfen, mögen nun äußere oder innere Ursachen zur Abschaffung oder zur Einführung dieser oder jener Bestimmungen nötigen.« Ist diese Einleitung mit aller nötigen Klarheit erfolgt, so wird der Herr Professor, ohne Pufendorf oder Grotius zu Rate zu ziehen, gütigst die Gesetze des Landes erläutern, in dem er lebt. Er wird sich vor allem hüten, seinen Schülern den Geist der Streitsucht einzuimpfen. Statt Verwirrer wird er Entwirrer aus ihnen machen und sich sorgfältig bemühen, Nichtigkeit, Klarheit und Genauigkeit in seine Vorlesungen zu bringen. Um seine Schüler von Jugend auf zu dieser Methode zu erziehen, wird er insbesondere nicht versäumen, ihnen Verachtung für sophistische Rechthaberei einzuflößen, die offenbar eine unerschöpfliche Fundgrube für Spitzfindigkeiten und Rechtsverdrehung ist.

Ich wende mich nun an den Herrn Geschichtsprofessor. Ihm schlage ich als Muster den weisen und berühmten Thomasius vor. Unser Professor wird Ruf gewinnen, wenn er diesem großen Manne nahekommt, und Ruhm, wenn er ihm gleicht. Er wird seinen Kursus chronologisch mit der alten Geschichte beginnen und mit der neueren enden. Er wird in der Abfolge der Jahrhunderte kein Volk auslassen, weder die Chinesen noch die Russen, weder die Polen noch den Norden, wie es Bossuet in seinem sonst sehr schätzenswerten Werke getan hat. Unser Professor wird sich namentlich der Geschichte Deutschlands widmen, da sie für die Deutschen am fesselndsten ist. Er wird sich indes hüten, sich zu sehr in die Dunkelheit der ältesten Zeiten zu vertiefen, über die uns die Urkunden fehlen und deren Kenntnis im übrigen sehr unnütz ist. Er wird ohne längeres Verweilen das neunte bis zwölfte Jahrhundert durchgehen. Erst beim dreizehnten Jahrhundert, wo die Geschichte mehr Interesse verdient, wird er ausführlicher werden. Je weiter er vorrückt, um so mehr wird er sich auf Einzelheiten einlassen, weil diese immer enger mit der Geschichte der Gegenwart zusammenhängen. Insbesondere wird er sich länger bei Ereignissen aufhalten, die Folgen gehabt haben, als bei denen, die sozusagen ohne Nachkommenschaft gestorben sind. Der Professor wird auf den Ursprung der Rechte, Bräuche und Gesetze eingehen, wird zur Kenntnis bringen, bei welchen Anlässen sie im Reich eingeführt wurden. Er wird die Entstehung der freien Reichsstädte und ihre Privilegien, die Entstehung der Hansa und der Landeshoheit von Bischöfen und Äbten schildern. Er wird, so gut er kann, erklären, wie die Kurfürsten das Recht erwarben, den Kaiser zu wählen. Die verschiedenen Formen der Rechtspflege im Laufe der Jahrhunderte dürfen nicht übergangen werden. Besonders aber von der Zeit Karls V. an muß der Professor all seine Einsicht und Geschicklichkeit aufbieten. Von jener Epoche ab wird alles fesselnd und denkwürdig. Er wird nach bestem Vermögen die Ursachen der großen Ereignisse aufzuklären suchen. Parteilos wird er die Taten derer loben, die sich berühmt gemacht haben, und die tadeln, die Fehler begingen.

Nun beginnen die Religionswirren: diesen Teil wird der Professor als Philosoph behandeln. Es folgen die Kriege, die aus jenen Wirren entstanden. Diese Fragen, die großes Interesse beanspruchen, sind mit der gebührenden Würde zu erörtern. Schweden nimmt Partei gegen den Kaiser. Der Professor wird sagen, aus welchem Anlaß Gustav Adolf nach Deutschland ging und weshalb Frankreich für Schweden und die Sache des Protestantismus eintrat. Aber er wird nicht die alten Lügen wiederholen, die allzu leichtgläubige Geschichteschreiber verbreitet haben. Er wird nicht sagen, Gustav Adolf sei von einem deutschen Fürsten getötet worden, der in seinem Heere diente, weil das weder wahr noch erwiesen noch wahrscheinlich ist. Der Westfälische Friede wird ein umständlicheres Eingehen erfordern, da er die Grundlage der deutschen Freiheit bildet, das Grundgesetz, das den kaiserlichen Ehrgeiz in gebührenden Schranken hält. Auf ihm beruht unsere heutige Verfassung.

Hiernach wird der Professor berichten, was sich unter der Regierung der Kaiser Leopold I., Joseph I. und Karl VI. zutrug. Dies weite Feld bietet ihm Gelegenheit zur Betätigung seiner Gelehrsamkeit und seines Geistes, besonders wenn er nichts Wesentliches fortläßt.

Nach der Darstellung der denkwürdigen Ereignisse jedes Jahrhunderts wird er nicht vergessen, über die jeweiligen Geistesströmungen und über die Männer zu berichten, die sich durch ihre Talente, ihre Entdeckungen oder ihre Werke hervorgetan haben. Er wird auch, wenn er von den Deutschen spricht, die ausländischen Zeitgenossen nicht unerwähnt lassen.

Hat er derart die Geschichte Volk für Volk durchgenommen, so würde er, glaube ich, den Studierenden einen Dienst erweisen, wenn er den ganzen Stoff zusammenfaßte und ihn in einer allgemeinen Übersicht darstellte. Dabei wäre besonders die chronologische Anordnung nötig, damit man die Zeitalter nicht verwechselt und jedes wichtige Ereignis an die Stelle setzt, die ihm in der Zeitfolge zukommt, die Zeitgenossen neben die Zeitgenossen. Um das Gedächtnis nicht mit Daten zu überlasten, wäre es gut, die Epochen zu bezeichnen, in denen die wichtigsten Umwälzungen stattfanden. Das sind lauter Anhaltspunkte für das Gedächtnis, die man leicht behält und ohne die das ungeheure Chaos der Geschichte im Kopfe der jungen Leute wirr durcheinanderwogt.

Ein Geschichtskursus, wie ich ihn vorschlage, muß reiflich überlegt, gründlich durchdacht und von allen Kleinigkeiten frei sein. Weder das Theatrum europaeum noch Bünaus »Deutsche Geschichte« darf der Professor zu Rate ziehen. Lieber möchte ich ihn auf die Kolleghefte von Thomasius verweisen, wenn solche noch vorhanden sind.

Was ist für einen Jüngling, der in die Welt treten will, notwendiger und unterrichtender als die Betrachtung der Reihe von Wechselfällen, die das Antlitz der Welt so oft verändert haben? Wo lernt er die Nichtigkeit alles Menschlichen besser kennen, als wenn er auf den Trümmern der Königreiche und Weltmonarchien umhergeht? Aber welche Freude muß ihn erfüllen, wenn er in dem Wust von Verbrechen, den man an seinen Augen vorüberziehen läßt hier und da eine jener tugendhaften göttlichen Seelen findet, die für die Verderbtheit des Menschengeschlechts um Gnade zu bitten scheinen! Das sind die Vorbilder, denen er folgen soll. Er hat eine Menge glücklicher, von Schmeichlern umgebener Menschen gesehen. Der Tod trifft den Abgott, die Schmeichler entfliehen, die Wahrheit tritt zutage, und die Flüche des Volkes ersticken die Stimme der Lobredner.

Ich hoffe, der Professor wird Einsicht genug haben, seinen Schülern die Grenzen zwischen edlem Wetteifer und maßlosem Ehrgeiz zu zeigen und sie zum Nachdenken über so viele verderbliche Leidenschaften anzuregen, die den Untergang der größten Reiche verschuldet haben. Mit hundert Beispielen wird er ihnen beweisen, daß gute Sitten die wahren Wächter der Staaten sind, wogegen Verderbtheit, Luxus und übermäßige Sucht nach Reichtum jederzeit die Vorläufer ihres Verfalls waren.

Bei Befolgung des vorgeschlagenen Lehrplans wird der Herr Professor sich nicht darauf beschränken, das Gedächtnis seiner Schüler mit Tatsachen anzufüllen, sondern danach trachten, ihr Urteil zu bilden, ihre Denkweise zu berichtigen und ihnen vor allem Liebe zur Tugend einzuflößen. Das ist nach meiner Ansicht all den unverdauten Kenntnissen vorzuziehen, mit denen man die Köpfe der Jugend vollpfropft.

Aus allem bisher Dargelegten ergibt sich allgemein die Notwendigkeit, die alten und neuen Klassiker mit Fleiß und Eifer ins Deutsche zu übertragen. Das brächte uns den doppelten Vorteil, unsere Sprache auszubilden und Kenntnisse zu verbreiten. Wenn wir alle guten Autoren bei uns einbürgern, bringen sie uns neue Ideen und bereichern uns mit der Anmut und den Reizen ihrer Schreibweise. Und wieviel würde das Publikum nicht daraus lernen! Von den sechsundzwanzig Millionen, die in Deutschland wohnen, können wohl keine hunderttausend gut Lateinisch. So sind also 25 900 000 Seelen von allem Wissen ausgeschlossen, nur weil sie es nicht in der Landessprache erwerben können. Welche Veränderung könnte wohl für uns günstiger sein, was uns besseres widerfahren, als wenn das Wissen verbreitet und verallgemeinert würde? Der Edelmann, der auf dem Lande lebt, würde eine Auswahl von Büchern treffen, die ihm zusagen; er würde sich unterhalten und dabei belehren. Der grobe Bürgersmann würde weniger ungeschliffen sein. Die Müßiggänger fänden ein Mittel gegen die Langeweile. Der Sinn für die schöne Literatur würde allgemein werden. Liebenswürdigkeit, Sanftmut und Grazie würden sich über die Gesellschaft verbreiten, und der Unterhaltung würden unerschöpfliche Quellen erschlossen. Aus der Reibung der Geister entspränge jener feine Takt, jener gute Geschmack, der mit raschem Unterscheidungsvermögen das Schöne erfaßt, das Mäßige verwirft und das Schlechte verschmäht. Das Publikum würde zum aufgeklärten Richter werden und die neuen Schriftsteller zwingen, ihre Werke mit größerer Emsigkeit und Sorgfalt auszuarbeiten und sie nicht eher herauszugeben, als bis sie gründlich gefeilt und geglättet sind.

Der Weg, den ich weise, ist nicht aus meiner Phantasie entsprungen. Er ist der Weg aller Völker, die zur Kultur gelangt sind. Einen anderen gibt es nicht. Je mehr der Sinn für die Literatur zunimmt, um so mehr Auszeichnung und Erfolg haben die zu erwarten, die sie in hervorragender Weise pflegen, und um so mehr wird ihr Beispiel andere ermutigen. Deutschland erzeugt Männer der emsigen Forschung, Philosophen, Genies und alles, was man wünschen kann. Es fehlt nur ein Prometheus, der das himmlische Feuer raubt und sie beseelt.

Der Boden, der den berühmten de Vinea, den Kanzler des unglücklichen Kaisers Friedrich II., erzeugte, das Land, wo die Verfasser der berühmten Dunkelmännerbriefe geboren wurden, die ihrer Zeit weit voraus waren und Rabelais zum Muster gedient haben, der Boden, der den berühmten Erasmus hervorbrachte, dessen »Lob der Narrheit« von Witz sprudelt und noch besser wäre, wenn man ein paar jener Plattheiten entfernte, denen man den schlechten Geschmack der Zeit anmerkt, das Land, wo Melanchthon geboren wurde, so klug wie gelehrt – der Boden, sage ich, der die großen Männer hervorgebracht hat, ist nicht erschöpft und wird noch viele andere erzeugen. Wieviel große Männer könnte ich ihnen zur Seite stellen! Dreist zähle ich zu den unseren Kopernikus, der durch seine Berechnungen das Planetensystem berichtigte und das bewies, was Ptolemäos ein paar tausend Jahre vor ihm zu behaupten gewagt hatte. Derweil entdeckte am anderen Ende von Deutschland ein Mönch durch seine chemischen Versuche die erstaunlichen Wirkungen des Schießpulvers, und ein anderer erfand die Buchdruckerkunst, diese glückliche Erfindung, die gute Bücher verewigt und dem Volke für geringes Geld Bildung ermöglicht. Dem erfinderischen Geiste Otto von Guerickes verdanken wir die Luftpumpe. Unvergessen ist der berühmte Leibniz, der Europa mit dem Rufe seines Namens erfüllte. Seine Einbildungskraft hat ihn zwar zu einigen Hirngespinsten in seinem Systeme verleitet, aber seine Irrtümer sind doch nur die eines großen Geistes. Ich könnte meine Liste durch die Namen Thomasius, Bilfinger, Haller und viele andere erweitern. Allein die Gegenwart gebietet mir Schweigen. Das Lob der einen würde die anderen zurücksetzen.

Ich sehe einen Einwand voraus. Man wird mir vielleicht vorhalten, es habe während der italienischen Kriegswirren einen Pico von Mirandola gegeben. Gewiß, aber der war doch nur ein Gelehrter. Man wird hinzufügen: während Cromwell sein Vaterland umstürzte und seinen König auf dem Blutgerüst enthaupten ließ, veröffentlichte Toland seinen »Leviathan« und kurz darauf Milton sein »Verlorenes Paradies«. Ja, selbst zur Zeit der Königin Elisabeth hatte der Kanzler Bacon schon Aufklärung in Europa verbreitet und war zum Orakel der Philosophie geworden, indem er die zu machenden Entdeckungen angab und den Weg zu diesem Ziele wies. Auch während der Kriege Ludwigs XIV. machten gute Schriftsteller aller Art Frankreich berühmt. Warum also, wird man sagen, sollten unsere deutschen Kriege der Literatur verderblicher gewesen sein als die unserer Nachbarn?

Darauf kann ich leicht antworten. In Italien blühten die Künste und Wissenschaften eigentlich nur unter dem Schutze des Lorenzo de Medici, des Papstes Leo X. und des Hauses Este. Damals gab es wohl vorübergehende Kriege, aber sie waren nicht verderblich. Italien wachte eifersüchtig über den Ruhm, den ihm die Wiedergeburt der schönen Künste verschaffen mußte, und munterte sie mit allen Kräften auf. In England richtete sich Cromwells Politik, von Fanatismus geschürt, nur gegen den Thron. Er war grausam gegen seinen König, aber er regierte sein Volk mit Weisheit, und daher blühte der Handel nie mehr als unter seinem Protektorat. So kann man den »Leviathan« denn nur als Schmähschrift einer Partei ansehen. Miltons »Verlorenes Paradies« ist zweifellos besser. Der Dichter besaß stärkere Einbildungskraft. Er hatte den Stoff seiner Dichtung aus einem jener religiösen Spiele entlehnt, die noch zu seiner Zeit in Italien aufgeführt wurden, und wie vor allem betont werden muß, herrschte damals Friede und Wohlstand in England. Bacon, der sich unter der Regierung Elisabeths hervortat, lebte an einem gebildeten Hofe. Er besaß den Scharfblick von Jupiters Adler zur Erforschung der Wissenschaften und die Weisheit Minervas zu ihrem reiflichen Durchdenken. Bacons Genie ist eine jener seltenen Erscheinungen, die von Zeit zu Zeit auftauchen und ihrem Jahrhundert so viel Ehre machen wie dem menschlichen Geiste. In Frankreich hatte Richelieus Regierung das große Zeitalter Ludwigs XIV. vorbereitet. Aufklärung begann sich zu verbreiten; der Krieg der Fronde war nur ein Kinderspiel. Ludwig XIV., nach jeder Art von Ruhm begierig, wollte, daß seine Nation in der Literatur und im guten Geschmack ebenso die erste wäre, wie in Machtfülle, in Eroberungen, Politik und Handel. Er trug seine Waffen siegreich in Feindesland. Frankreich rühmte sich der Erfolge seines Monarchen, ohne die Verheerungen des Krieges zu spüren. Es ist natürlich, daß die Musen, die sich nur in Ruhe und Überfluß wohlfühlen, sich in seinem Reiche niederließen.

Besonders aber sollte man eins beachten: in Italien, England und Frankreich schrieben die ersten Schriftsteller und ihre Nachfolger in der eigenen Sprache. Das Publikum verschlang ihre Werke, und das Wissen wurde Allgemeingut des Volkes.

Bei uns lagen die Dinge ganz anders. Unsere ersten Gelehrten waren wie überall Männer, die in ihrem Gedächtnis Tatsachen auf Tatsachen häuften, urteilslose Pedanten, wie Lipsius, Freinshemius, Gronovius, Graevius, schwerfällige Wiederkäuer einiger dunkler Phrasen, die sie in den alten Handschriften fanden. Das mochte bis zu einem gewissen Grade nützlich sein, allein sie hätten nicht ihren ganzen Fleiß auf Nebensachen und Nichtigkeiten verwenden dürfen. Das Ärgerlichste dabei war, daß diese Herren in ihrer pedantischen Eitelkeit den Beifall ganz Europas beanspruchten. Teils um mit ihrem schönen Latein zu prunken, teils um von fremden Pedanten bewundert zu werden, schrieben sie nur lateinisch, so daß ihre Werke für Deutschland fast ganz verloren gingen. Daraus entsprang ein doppelter Nachteil. Erstens wurde die deutsche Sprache nicht geformt und blieb in ihrem rohen Zustande stecken, und zweitens konnte die Masse des Volkes, die kein Latein verstand, sich nicht bilden und verharrte nach wie vor in der tiefsten Unwissenheit. Das sind einwandfreie Wahrheiten. Möchten die Herren Gelehrten sich bisweilen erinnern, daß die Wissenschaften Nahrungsmittel des Geistes sind. Das Gedächtnis nimmt sie auf, wie der Magen die Speisen, aber sie verursachen Verdauungsbeschwerden, wenn der Verstand sie nicht verarbeitet. Ist unser Wissen ein Schatz, so muß man es nicht vergraben, sondern nutzbar machen, indem man es in einer allen Mitbürgern verständlichen Sprache verbreitet.

Erst seit kurzem wagen die Gelehrten in ihrer Muttersprache zu schreiben, und schämen sich nicht mehr, Deutsche zu sein. Wie Sie wissen, ist es noch nicht lange her, daß das erste Wörterbuch der deutschen Sprache erschienen ist. Ich erröte, daß ein so nützliches Werk nicht ein Jahrhundert vor mir auf die Welt kam. Indes mehren sich die Anzeichen, daß ein Umschwung der Geister sich vorbereitet. Der Nationalruhm macht sich geltend. Man hegt den Ehrgeiz, den Nachbarn gleichzukommen, und will sich Wege zum Parnaß und zum Tempel des Gedächtnisses bahnen. Die Feinfühligen unter uns spüren das schon. Man übersetze also die Werke der alten und neuen Klassiker in unsere Sprache. Soll das Geld bei uns in Umlauf kommen, so bringen wir es unter die Leute, indem wir die einst so seltenen Kenntnisse verallgemeinern!

Um schließlich nichts zu vergessen, was unsere Fortschritte gehemmt hat, füge ich hinzu, daß die wenigsten deutschen Höfe sich der deutschen Sprache bedient haben. Unter Kaiser Joseph I. sprach man in Wien nur Italienisch; unter Karl VI. wurde Spanisch bevorzugt; unter Franz I., einem geborenen Lothringer, war die Umgangssprache mehr Französisch als Deutsch. Ebenso war es an den kurfürstlichen Höfen. Was konnte der Grund sein? Ich wiederhole: das Spanische, Italienische, Französische waren Sprachen mit feststehenden Regeln, das Deutsche aber nicht. Doch trösten wir uns: in Frankreich ging es ebenso. Unter Franz I., Karl IX., Heinrich III. sprach man in der guten Gesellschaft mehr Spanisch und Italienisch als Französisch, und die heimische Sprache nahm erst ihren Aufschwung, als sie geschliffen, klar und elegant wurde, als sie durch Entlehnung malerischer Ausdrücke aus zahllosen klassischen Werken Farbe und zugleich grammatische Regeln bekam. Unter Ludwig XIV. verbreitete sich das Französische über ganz Europa, und zwar zum Teil den guten Schriftstellern zuliebe, die damals blühten, ja sogar wegen der guten Übersetzungen der Alten, die man in Frankreich hatte. Heutzutage ist diese Sprache zum Schlüssel geworden, der Ihnen in allen Häusern und Städten Einlaß verschafft. Reisen Sie von Lissabon nach Petersburg, von Stockholm nach Neapel: mit Französisch werden Sie überall durchkommen. Durch diese einzige Sprache sparen Sie sich viele andere, die Sie sonst lernen müßten und die Ihr Gedächtnis belasten würden. Anstatt dessen können Sie es mit Wissen erfüllen, was bei weitem vorzuziehen ist.

Das, mein Herr, sind die verschiedenen Hindernisse, infolge deren wir nicht so schnell vorwärts gekommen sind wie unsere Nachbarn. Doch wer zuletzt kommt, überholt bisweilen seine Vorgänger. Das könnte bei uns schneller geschehen, als man glaubt, sobald die Herrscher Geschmack an der Literatur finden, sobald Sie Die ermuntern, die sich ihr widmen, und Die loben und belohnen, die am meisten geleistet haben. Wenn wir erst Medicäer haben, werden wir auch Genies erblühen sehen. Ein Augustus wird einen Virgil hervorbringen. Wir werden unsere Klassiker haben. Jeder wird sie lesen, um von ihnen zu lernen. Unsere Nachbarn werden Deutsch lernen. Die Höfe werden mit Vergnügen Deutsch sprechen, und es kann geschehen, daß unsere geschliffene und vervollkommnete Sprache sich dank unseren guten Schriftstellern von einem Ende Europas zum anderen verbreitet. Diese schönen Tage unserer Literatur sind noch nicht gekommen, aber sie werden nahen. Ich künde sie Ihnen an, sie stehen dicht bevor. Ich werde sie nicht mehr sehen. Mein Alter raubt mir die Hoffnung darauf. Ich bin wie Moses: ich sehe das gelobte Land von ferne, aber ich werde es nicht betreten.

Auf ein Bärenfell gelagert, schlummert ein Knabe auf einer Ranke – das deutsche Geistesleben, das Friedrich erwecken möchte. Er ahnt die kommende Blütezeit, aber die Frage, wann sie eintreten wird, bleibt offen. Darauf deutet das Fragezeichen auf dem Bilde hin.